6 класс

1. Г. ЭЗИЗОВ «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР». 2. К. ЧОЛИЕВ. 3. И. СУРИКОВ «ЛЕТО». 4. К. ГРЕКОВ «ЛЕТОМ». 5. М. ПРИШВИН «ЗОЛОТОЙ ЛУГ». 6. А. ПЛЕЩЕЕВ «ОСЕНЬ». 7. В. ПEСКОВ «КАРАКУМЫ». 8. ЖУРАВЛИ 9. А.С. ПУШКИН «УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО» 10. В.А. ТРОПИНИН «ПОРТРЕТ ПУШКИНА». 11. Г. СКРЕБИЦКИЙ «В ЗЕЛЁНОЙ КОРЗИНОЧКЕ». 12. И.И. ЛЕВИТАН «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». 13. НЕЗАВИСИМОСТЬ ТУРКМЕНИСТАНА. \

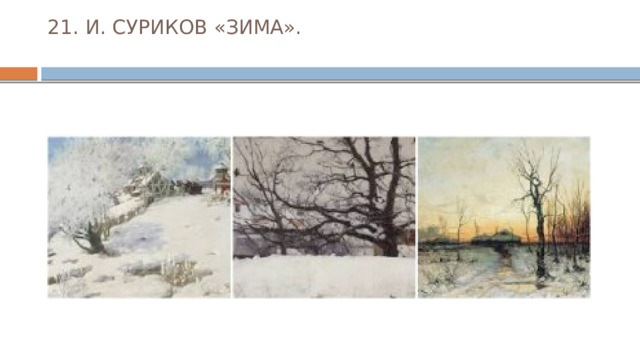

14. А.С. ПУШКИН «СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ». 15. СКАЗКИ. 16. ЯРТЫГУЛАК. 17. К. Г. ПУСТОВСКИЙ «БАРСУЧИЙ НОС». 18. М.М. ЗОЩЕНКО «ЁЛКА». 19. К. ТАНРЫКУЛИЕВ «РАССКАЗЫ О КАРАКУМАХ». 20. С.А . ЕСЕНИН «БЕРЁЗА». 21. И. СУРИКОВ «ЗИМА». 22. АНТОНИМЫ И СИНОНИМЫ. 23. Г. СКРЕБИЦКИЙ

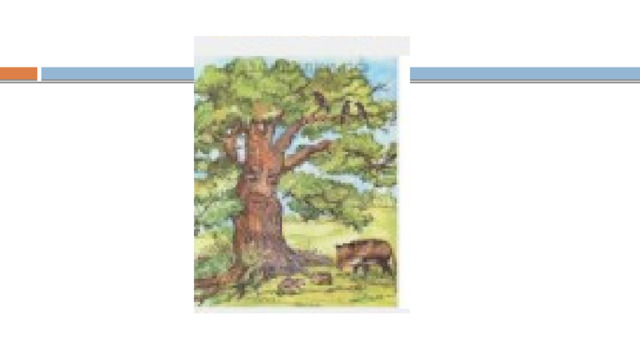

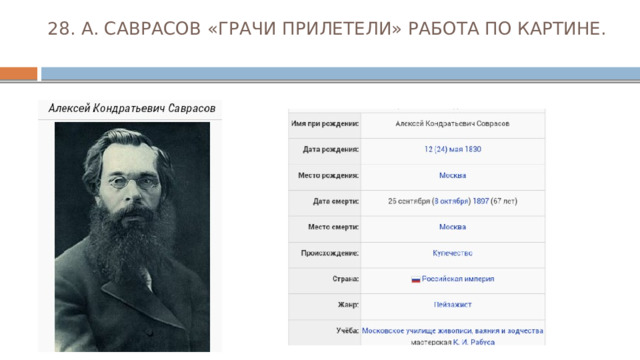

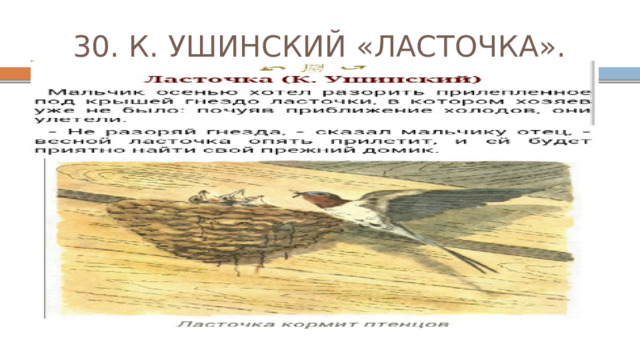

24. А. ПЛЕЩЕЕВ «ВЕСНА». 25. ТЮТЧЕВ «ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИТСЯ». 26. К. ЧОЛИЕВ «ВЕСНА В ПУСТЫНЕ». 27. К . УШИНСКИЙ «СПОР ДЕРЕВЬЕВ». 28. А. САВРАСОВ «ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ» РАБОТА ПО КАРТИНЕ. 29. 8- МАРТА. 30. К. УШИНСКИЙ «ЛАСТОЧКА». 31. Н. БАЙРАМОВ «ДАВАЙ ЗНАКОМИТЬСЯ». 32. М. ПРИШВИН «ЁЖ». 33. Л. Н. ТОЛСТОЙ «ЯБЛОНИ» , «АКУЛА». 34.А. Т. ТВАРДОВСКИЙ «РАССКАЗ ТАНКИСТА». 35. А. ОБРЫНЬБА «ПЕРВЫЙ ПОДВИГ». 36. К. СИМОНОВ «СЫН АРТИЛЛЕРИСТА».

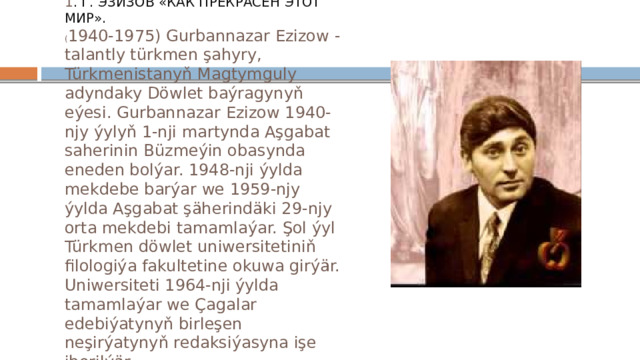

1 . Г. ЭЗИЗОВ «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР». ( 1940-1975) Gurbannazar Ezizow - talantly türkmen şahyry, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi. Gurbannazar Ezizow 1940-njy ýylyň 1-nji martynda Aşgabat saherinin Büzmeýin obasynda eneden bolýar. 1948-nji ýylda mekdebe barýar we 1959-njy ýylda Aşgabat şäherindäki 29-njy orta mekdebi tamamlaýar. Şol ýyl Türkmen döwlet uniwersitetiniň filologiýa fakultetine okuwa girýär. Uniwersiteti 1964-nji ýylda tamamlaýar we Çagalar edebiýatynyň birleşen neşirýatynyň redaksiýasyna işe iberilýär.

Şol ýylam goşun gullugyna çagyrylýar. 1965-nji ýylda gullugy tamamlap geleninden soň, 1970-nji ýyla çenli “Edebiýat we sungat” gazetiniň poeziýa (şygyrýet) bölüminiň müdiri bolup işleýär. 1972-nji ýyldan ömrüniň ahyryna çenli Türkmenistan Ýazyjylar birleşiginde edebi geňeşçi bolup işleýär. Gurbannazar Ezizow 1975-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Turkmenbaşyda ýaş ýazyjy-şahyrlaryň bütinsoýuz duşuşyklary wagtynda Gazanjyk obasynyň ýanyndaky şossede tragiki ýagdaýda (sowet esgeri tarapyndan atylyp öldürilýär) aradan çykýar. Onuň bilen bilelikde moskwaly şahyr Wasiliý Şabanow we türkmen şahyry Ýuriý Rebinow hem aradan çykýar.Onuň dört gyzy we bir ogly bar.

17. К. Г. ПУСТОВСКИЙ «БАРСУЧИЙ НОС».

![Константин Паустовский родился в семье железнодорожного статистика Георгия Максимовича Паустовского, проживавшей в Гранатном переулке Москвы[6]. Запись в метрической церковной книге содержит сведения о его родителях: «…отец отставной унтер-офицер II разряду из добровольцев, из мещан Киевской губернии, Васильковского уезда, Георгий Максимович Паустовский и законная жена его Мария Григорьевна, оба православные». Родословная писателя по линии отца связана с именем прославленного запорожского гетмана П. К. Сагайдачного[7].](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img7.jpg)

Константин Паустовский родился в семье железнодорожного статистика Георгия Максимовича Паустовского, проживавшей в Гранатном переулке Москвы[6]. Запись в метрической церковной книге содержит сведения о его родителях: «…отец отставной унтер-офицер II разряду из добровольцев, из мещан Киевской губернии, Васильковского уезда, Георгий Максимович Паустовский и законная жена его Мария Григорьевна, оба православные». Родословная писателя по линии отца связана с именем прославленного запорожского гетмана П. К. Сагайдачного[7].

![В семье было четверо детей. У Константина Паустовского было двое старших братьев (Борис и Вадим[8]) и сестра Галина. Гимназист К. Г. Паустовский. В 1898 году семья вернулась из Москвы на Украину, в Киев, где в 1904 году Константин Паустовский поступил в Первую киевскую классическую гимназию. После распада семьи (осень 1908 года) он несколько месяцев жил у дяди, Николая Григорьевича Высочанского, в Брянске и учился в брянской гимназии. Осенью 1909 года возвратился в Киев и, восстановившись в Александровской гимназии (при содействии её преподавателей), начал самостоятельную жизнь, зарабатывая репетиторством](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img8.jpg)

В семье было четверо детей. У Константина Паустовского было двое старших братьев (Борис и Вадим[8]) и сестра Галина. Гимназист К. Г. Паустовский. В 1898 году семья вернулась из Москвы на Украину, в Киев, где в 1904 году Константин Паустовский поступил в Первую киевскую классическую гимназию. После распада семьи (осень 1908 года) он несколько месяцев жил у дяди, Николая Григорьевича Высочанского, в Брянске и учился в брянской гимназии. Осенью 1909 года возвратился в Киев и, восстановившись в Александровской гимназии (при содействии её преподавателей), начал самостоятельную жизнь, зарабатывая репетиторством

Через некоторое время будущий писатель поселился у своей бабушки, Викентии Ивановны Высочанской, переехавшей в Киев из Черкасс. Здесь, в маленьком флигеле на Лукьяновке, гимназист Паустовский написал свои первые рассказы, которые были опубликованы в киевских журналах. Окончив гимназию в 1912 году, он поступил в Киевский университет на историко-филологический факультет, где проучился два года. В общей сложности более двадцати лет Константин Паустовский, «москвич по рождению и киевлянин по душе», прожил на Украине. Именно здесь состоялся как журналист и писатель, о чём не раз признавался в автобиографической прозе. В предисловии к украинскому изданию «Золота троянда» (рус. «золотая Роза») 1957 года он писал: «В книгах почти каждого писателя просвечивается, как сквозь лёгкую солнечную дымку образ родного края с его бескрайним небом и тишиной полей, с его задумчивыми лесами и языком народа. Мне в общем-то повезло.

![3. И. СУРИКОВ «ЛЕТО». Иван Захарович Суриков Дата рождения: 25 марта (6 апреля) 1841 Место рождения: деревня Новосёлово, Угличский уезд, Ярославская губерния Дата смерти: 24 апреля (6 мая) 1880 (39 лет) Место смерти: Москва Гражданство (подданство): Российская империя Род деятельности: поэт Годы творчества: 1860—1880 Направление: «крестьянская» поэзия Жанр: стихи Подпись: Произведения в Викитеке Иван Захарович Суриков на Викискладе Ива́н Заха́рович Су́риков (25 марта [6 апреля] 1841[1]) — 24 апреля [6 мая] 1880) — русский поэт-самоучка, представитель «крестьянского» направления в русской литературе.](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img14.jpg)

3. И. СУРИКОВ «ЛЕТО». Иван Захарович Суриков Дата рождения: 25 марта (6 апреля) 1841 Место рождения: деревня Новосёлово, Угличский уезд, Ярославская губерния Дата смерти: 24 апреля (6 мая) 1880 (39 лет) Место смерти: Москва Гражданство (подданство): Российская империя Род деятельности: поэт Годы творчества: 1860—1880 Направление: «крестьянская» поэзия Жанр: стихи Подпись: Произведения в Викитеке Иван Захарович Суриков на Викискладе Ива́н Заха́рович Су́риков (25 марта [6 апреля] 1841[1]) — 24 апреля [6 мая] 1880) — русский поэт-самоучка, представитель «крестьянского» направления в русской литературе.

Автор хрестоматийного стихотворения «Вот моя деревня». Другое его стихотворение, «В степи», в народной переработке стало популярнейшей песней «Степь да степь кругом». Суриков родился 25 марта (6 апреля) 1841 в деревне Новосёлово Угличского уезда Ярославской губернии в семье Захара Андреевича Сурикова (ум. 1881), оброчного крепостного графа Шереметева. Некоторое время жил в деревне, затем весной 1849 года (в 8 лет) вместе с матерью переехал в Москву, где его отец работал приказчиком в мелочной лавке. Мальчик помогал отцу в работе, параллельно обучился грамоте, много читал — поначалу в основном жития святых (по которым его учили). Очень рано начал писать стихи, но его первые поэтические опыты не дошли до нас — автор уничтожил их

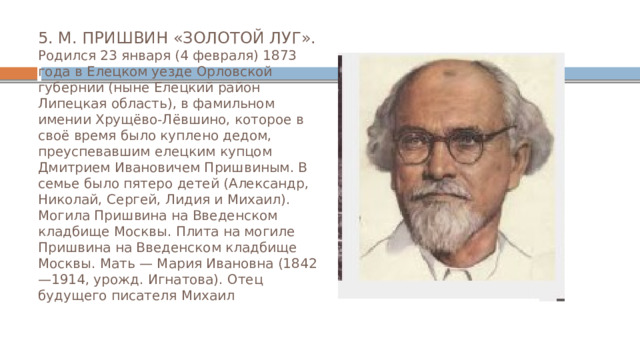

5. М. ПРИШВИН «ЗОЛОТОЙ ЛУГ». Родился 23 января (4 февраля) 1873 года в Елецком уезде Орловской губернии (ныне Елецкий район Липецкая область), в фамильном имении Хрущёво-Лёвшино, которое в своё время было куплено дедом, преуспевавшим елецким купцом Дмитрием Ивановичем Пришвиным. В семье было пятеро детей (Александр, Николай, Сергей, Лидия и Михаил). Могила Пришвина на Введенском кладбище Москвы. Плита на могиле Пришвина на Введенском кладбище Москвы. Мать — Мария Ивановна (1842—1914, урожд. Игнатова). Отец будущего писателя Михаил

Дмитриевич Пришвин после семейного раздела получил во владение имение Констандылово и немало денег. Жил он по-барски, водил орловских рысаков, выигрывал призы на конных скачках, занимался садоводством и цветами, был страстным охотником. Однажды отец проигрался в карты, поэтому пришлось продать конный завод и заложить имение. Он не пережил потрясения и умер, разбитый параличом. В романе «Кащеева цепь» Пришвин рассказывает, как здоровой рукой отец нарисовал ему «голубых бобров» — символ мечты, которой он не смог достичь. Тем не менее, матери будущего писателя, Марии Ивановне, происходившей из старообрядческого рода Игнатовых и оставшейся после смерти мужа с пятью детьми на руках и с имением, заложенным по двойной закладной, удалось выправить положение и дать детям достойное образование .

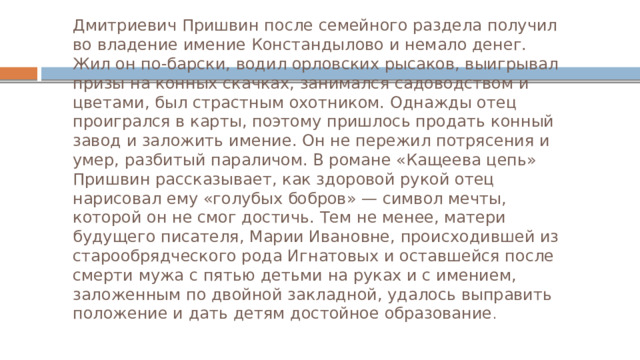

6. А. ПЛЕЩЕЕВ «ОСЕНЬ». Дата рождения: 22 ноября (4 декабря) 1825 Место рождения: Кострома, Российская империя Дата смерти: 26 сентября (8 октября) 1893 (67 лет) Место смерти: Париж, Франция Гражданство (подданство): Российская империя Род деятельности: поэт, прозаик, публицист, переводчик, литературный критик и общественный деятель Годы творчества: 1846—1890 Жанр: гражданственная поэзия лирическая поэзия детская поэзия .В 1846 году первый же сборник стихов сделал Плещеева знаменитым в революционной молодёжной среде; как участник кружка Петрашевского он был в 1849 году арестован и некоторое время спустя отправлен в ссылку, где провёл на военной службе почти десять лет.

- По возвращении из ссылки Плещеев продолжил литературную деятельность; пройдя через годы бедности и лишений, он стал авторитетным литератором, критиком, издателем, а в конце жизни и меценатом. На стихи Плещеева известнейшими русскими композиторами написаны более ста романсов[2]. Содержание Биография Ссылка Возобновление литературной деятельности «Московский вестник» 1860-е годы Период политической активности Литературная деятельность в 1860-х годах Годы разочарований Плещеев в Петербурге Творчество 1880-х годов Детская литература Романсы на стихи Плещеева А. Н. Плещеев и А. П. Чехов Последние годы жизни Отзывы критиков и современников Влияния Лермонтовские мотивы Единомышленники и последователи Критика слева Н. А. Добролюбов о прозе Плещеева Значение творчества Переводы Плещеева Характер и личные качества Находки исследователей Адреса Семья Произведения Стихотворения Повести (избранное) Пьесы Библиография Примечания Ссылки БиографияПравить Алексей Николаевич Плещеев родился в Костроме 22 ноября (4 декабря) 1825 в обедневшей дворянской семье, принадлежавшей древнему роду Плещеевых (в числе предков поэта был святой Алексий Московский)[3]:101. Семья чтила литературные традиции: в роду Плещеевых было несколько литераторов, в том числе известный в конце XVIII века писатель С. И. Плещеев[4]. Отец поэта, Николай Сергеевич, служил при олонецком, вологодском и архангельском губернаторах[5]. Детство А. Н. Плещеева прошло в Нижнем Новгороде[6]:9, где с 1827 года отец служил губернским лесничим[7]. После смерти Николая Сергеевича Плещеева в 1832 году воспитанием сына занималась мать, Елена Александровна (урожденная Горскина)[2]. До тринадцати лет мальчик учился дома и получил хорошее образование, овладев тремя языками; затем по желанию матери поступил в Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков.

8. ЖУРАВЛИ

9. А.С. ПУШКИН «УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО»

10. В.А. ТРОПИНИН «ПОРТРЕТ ПУШКИНА».

- Тропинин Василий Андреевич Тропинин Василий Андреевич (1776 г. - 1857 г.) - выдающийся русский художник золотого века, мастер портретной живописи. Академик живописи. Василий Андреевич родился 19 марта в селе Карповка Новгородской губернии. Его отец крепостной крестьянин графа А. С. Миниха за честную службу получил личную вольную. Благодаря хлопотам родителя мальчик четыре года учился в начальных классах Новгородской народной школы, где и увлекся рисованием. Вскоре будущий художник в числе приданного дочери Миниха стал крепостным графа Моркова И. И.. Новый хозяин направил Василия под присмотр двоюродного брата А. И. Моркова в Петербург обучаться кондитерскому ремеслу. Алексей Иванович Морков сыграл в судьбе молодого человека значительную роль. Увидев картины Тропинина , он сумел убедить кузена отправить начинающего кондитера учиться в Академию художеств. Здесь Василий Андреевич провел шесть лет (1798-1804), однако обучение Тропинин не закончил. Хозяин отозвал его в свое новое поместье на Украину. Следующий период вплоть до 1823 года Тропинин жил попеременно в украинском поместье и графском доме Моркова в Москве.

![11. Г. СКРЕБИЦКИЙ «В ЗЕЛЁНОЙ КОРЗИНОЧКЕ». Д ата рождения: 20 июля 1903 Место рождения: Москва Дата смерти: 18 августа 1964 (61 год) Место смерти: Москва Род деятельности: писатель Георгий Алексеевич Скребицкий (20 июля 1903 – 18 августа 1964) – известный писатель-натуралист. Содержание Биография Произведения См. также Примечания Литература Ссылки БиографияПравить Георгий Скребицкий родился в Москве, в семье врача. Его детские годы прошли в провинциальном городке Чернь Тульской губернии, и детские впечатления от неяркой природы этих мест навсегда остались в памяти будущего писателя. В 1921 году Скребицкий заканчивает Чернскую школу 2-й ступени и едет учиться в Москву, где в 1925 году заканчивает литературное отделение в Институте слова. Затем поступает на факультет охотоведения и звероводства в Высший зоотехнический институт[1], чтобы досконально изучить с детства близкий ему мир природы и животных, по окончании которого (1930) работает во Всесоюзном институте пушного звероводства, в лаборатории зоопсихологии Института психологии при МГУ. Кандидат биологических наук (1937).](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img30.jpg)

11. Г. СКРЕБИЦКИЙ «В ЗЕЛЁНОЙ КОРЗИНОЧКЕ».

- Д ата рождения: 20 июля 1903 Место рождения: Москва Дата смерти: 18 августа 1964 (61 год) Место смерти: Москва Род деятельности: писатель Георгий Алексеевич Скребицкий (20 июля 1903 – 18 августа 1964) – известный писатель-натуралист. Содержание Биография Произведения См. также Примечания Литература Ссылки БиографияПравить Георгий Скребицкий родился в Москве, в семье врача. Его детские годы прошли в провинциальном городке Чернь Тульской губернии, и детские впечатления от неяркой природы этих мест навсегда остались в памяти будущего писателя. В 1921 году Скребицкий заканчивает Чернскую школу 2-й ступени и едет учиться в Москву, где в 1925 году заканчивает литературное отделение в Институте слова. Затем поступает на факультет охотоведения и звероводства в Высший зоотехнический институт[1], чтобы досконально изучить с детства близкий ему мир природы и животных, по окончании которого (1930) работает во Всесоюзном институте пушного звероводства, в лаборатории зоопсихологии Института психологии при МГУ. Кандидат биологических наук (1937).

- Однако не научная карьера натуралиста-исследователя, а литературное творчество становится с конца 1930-х годов главным делом в жизни Георгия Скребицкого. В 1939 г. по написанному им сценарию выходит научно-популярный фильм «Остров белых птиц», материалом для которого послужила научная экспедиция на птичьи гнездовья Белого моря. Тогда же состоялся и собственно писательский дебют: публикуется рассказ «Ушан».

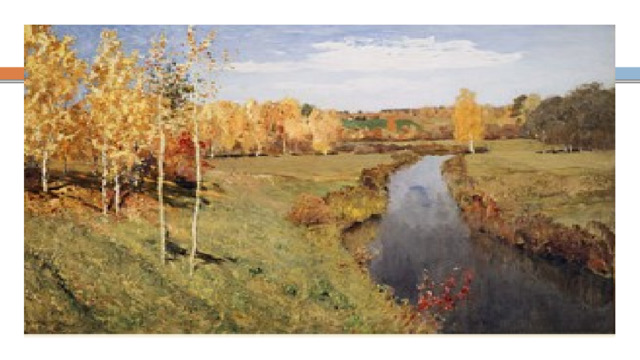

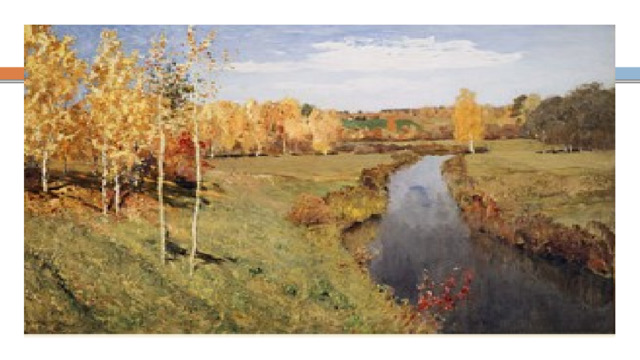

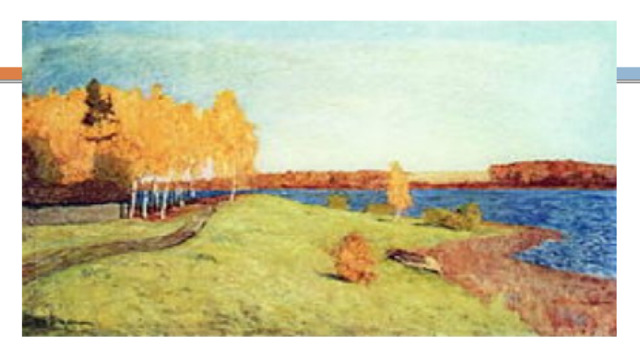

12.И.И. ЛЕВИТАН «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ».

- Дата рождения: 18 (30) августа 1860 Место рождения: Кибарты, Сувалкская губерния[источник не указан 149 дней] Дата смерти: 22 июля (4 августа) 1900 (39 лет) Место смерти: Москва Страна: Российская империя Жанр: художник, мастер пейзажа Учёба: Московское училище живописи, ваяния и зодчества Работы на Викискладе Иса́ак Ильи́ч Левита́н (3 (16) октября или 18 (30) августа 1860 — 22 июля (4 августа) 1900) — русский художник еврейского происхождения, мастер «пейзажа настроения». Содержание Биография Наиболее известные произведения Галерея В филателии, нумизматике В современной культуре См. также Литература Примечания Ссылки БиографияПравить Станция Кибартай, Литва. Здесь прошло детство Левитана. Август 2013. Родился в местечке Кибарты (современное название — Кибартай) Сувалкской губернии в Литве, в образованной обедневшей еврейской семье. Датой рождения официально считается 18 (30) августа 1860 года. Отец Илья (Эльяш Лейб) Левитан (1827—1877) — из раввинской семьи из Кедайняй, местечка, примечательного сосуществованием еврейской и шотландской общин в Литве. Эльяш учился в ешиве в Вильне. Занимаясь самообразованием, самостоятельно овладел французским и немецким языками. В Ковно он преподавал эти языки, а затем работал переводчиком во время постройки железнодорожного моста, которую вела французская компания.[1] В ноябре 2010 обнаружены интересные архивные записи о семье Исаака Левитана[2]. В найденных доцентом М. А. Роговым[3] документах: прадед художника — Абрам, дед — Лейб Абрамович Левитан (ок. 1791—1841), в свидетельствах о рождении детей Эльяша: дочери Михле (родилась 18.07.1859) и сына, Авеля Лейба (родился 09.01.1861 по старому стилю), — имя их матери Бася (некоторые источники сообщают о повседневном варианте Берта Моисеевна Левитан), дочь — Зунделе Гирша

13. НЕЗАВИСИМОСТЬ ТУРКМЕНИСТАНА.

14. А.С. ПУШКИН «СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ».

15. СКАЗКИ.

16. ЯРТЫГУЛАК.

18. М.М. ЗОЩЕНКО «ЁЛКА».

![Дата рождения: 28 июля (9 августа) 1894 Место рождения: Санкт-Петербург, Российская империя Дата смерти: 22 июля 1958 (63 года) Место смерти: Сестрорецк, РСФСР, СССР Гражданство: Россия, СССР Род деятельности: прозаик, драматург, переводчик Награды: Произведения на сайте Lib.ru Произведения в Викитеке Михаил Зощенко на Викискладе Михаи́л Миха́йлович Зо́щенко (28 июля (9 августа) 1894, Санкт-Петербург[1] — 22 июля 1958, Сестрорецк) — писатель, признанный классик русской литературы. Содержание Биография На фронте Первой мировой и Гражданской войны Литературная работа Во время Великой Отечественной войны «Перед восходом солнца» Последние годы Библиография Литература о Зощенко Экранизации Награды Память о Зощенко Примечания Ссылки БиографияПравить Михаил Михайлович Зощенко родился на Петроградской стороне, в доме № 4, кв. 1, по Большой Разночинной улице, записан в метрическую книгу церкви Святой Мученицы царицы Александры (при Доме призрения бедности императрицы Александры Федоровны). Отец — художник Михаил Иванович Зощенко (из полтавских дворян, 1857—1907).](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img49.jpg)

- Дата рождения: 28 июля (9 августа) 1894 Место рождения: Санкт-Петербург, Российская империя Дата смерти: 22 июля 1958 (63 года) Место смерти: Сестрорецк, РСФСР, СССР Гражданство: Россия, СССР Род деятельности: прозаик, драматург, переводчик Награды: Произведения на сайте Lib.ru Произведения в Викитеке Михаил Зощенко на Викискладе Михаи́л Миха́йлович Зо́щенко (28 июля (9 августа) 1894, Санкт-Петербург[1] — 22 июля 1958, Сестрорецк) — писатель, признанный классик русской литературы. Содержание Биография На фронте Первой мировой и Гражданской войны Литературная работа Во время Великой Отечественной войны «Перед восходом солнца» Последние годы Библиография Литература о Зощенко Экранизации Награды Память о Зощенко Примечания Ссылки БиографияПравить Михаил Михайлович Зощенко родился на Петроградской стороне, в доме № 4, кв. 1, по Большой Разночинной улице, записан в метрическую книгу церкви Святой Мученицы царицы Александры (при Доме призрения бедности императрицы Александры Федоровны). Отец — художник Михаил Иванович Зощенко (из полтавских дворян, 1857—1907).

- Мать — Елена Осиповна (Иосифовна) Зощенко (урождённая Сурина, русская, дворянка, 1875—1920), до замужества была актрисой, печатала рассказы в газете «Копейка».[1] Во время строительства музея Суворова в Петербурге мозаичную картину на фасаде здания, изображающую отъезд полководца из села Кончанского выполнял художник Михаил Иванович Зощенко. На картине есть небольшая деталь: маленькая ёлочка в нижнем углу, выложенная пятилетним сыном художника, будущим известным писателем Михаилом Михайловичем Зощенко.[2] — Из книги «Мой город Санкт-Петербург» В 1913 году Зощенко окончил 8-ю гимназию в Петербурге. Один год учился на юридическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета (был отчислен за неуплату).[3] Летом подрабатывал контролёром на Кавказской железной дороге.[4] На фронте Первой мировой и Гражданской войны Зощенко на фронте. В ту войну прапорщики жили в среднем не больше двенадцати дней.[5] — Михаил Зощенко. Перед восходом солнца 29 сентября 1914 г. Михаил Зощенко был зачислен в Павловское военное училище юнкером рядового состава на правах вольноопределяющегося 1-го разряда. 5 января 1915 г. переименован в юнкера унтер-офицерского состава

19. К. ТАНРЫКУЛИЕВ «РАССКАЗЫ О КАРАКУМАХ».

- Благодаря переводам дети разных стран узнали и полюбили Туркменистан, его природу, добрых, отзывчивых, трудолюбивых людей, населяющих удивительную и прекрасную страну солнца, бескрайней пустыни, загадочных гор и озер, страну, которую из края и до края пересекает рукотворная река – Каракумдарья. Детство Каюма Тангрыкулиева прошло в небольшом ауле, расположенном недалеко от Амударьи. Родом он из простой семьи. Отец будущего писателя был пастухом, мать занималась домашним хозяйством. От отца мальчик слышал много интересных историй о суровой и увлекательной жизни людей, чьи судьбы оказались тесно связанными с природой. Он и сам, будучи еще ребенком, помогал родителям, ему было доверено пасти ягнят. А какими незабываемыми были редкие поездки с отцом в город, сколько нового подмечал пытливый взгляд мальчика!

- Жизнь менялась на глазах: в селе появился первый трактор, сельчане стали обзаводиться таким чудом, как велосипед. И все эти события описаны Каюмом Тангрыкулиевым с таким мастерством и любовью к людям, что читатель сам словно становится участником событий. Годы учебы в университете обогатили новыми впечатлениями, стали началом литературной деятельности. Уже после выхода из печати первых произведений Каюма Тангрыкулиева стало ясно: в литературу пришел талантливый писатель, тонко чувствующий душу ребенка и подростка, умеющий привлечь и удержать внимание читателя. Цикл «Рассказы о Каракумах» знакомит юных почитателей его таланта с животным и растительным миром пустыни, с жизнью чабанов. Читатели полюбили героев рассказов и их друзей – старого верблюда Байыра, мудрого пса Акбая.

- Рассказы пробуждают желание узнать побольше о пустыне, ее обитателях, о людях, которые живут и трудятся в этом суровом краю. Занимательны и поучительны рассказы Каюма Тангрыкулиева о жизни детей, их увлечениях, играх, мечтах. Читатель с увлечением читает о том, как учится труду любознательная девочка Майса под руководством своей бабушки. Писатель в доступной форме преподносит юным читателям разнообразные сведения об обычаях и традициях туркменского народа, узнает, почему у туркменских девочек такие красивые имена. Произведения Каюма Тангрыкулиева не просто увлекательны, они исполнены высокой нравственности, учат добру, человечности, внимательному отношению к окружающим. К тому же они так и светятся мудрой улыбкой много испытавшего человека. В рассказах писателя не встретишь зла, вражды, он любит жизнь, людей, и это позитивное отношение к миру передается читателю, вместе с автором он восхищается, сочувствует и сострадает. Не только юные, но и взрослые читатели находят в произведениях Каюма Тангрыкулиева много интересного и поучительного. Несомненно, большого внимания заслуживает цикл рассказов о писателях и поэтах, с которыми автору приходилось встречаться в разные годы жизни. Мемуары Каюма Тангрыкулиева представляют большую ценность для всех любителей литературы. Автор Каныгина Розалия *** Тангрыкулиев Каюм Быть детским поэтом - значит быть взрослым ребенком В домашнем кабинете Каюма Тангрыкулиева есть карта мира с указанием стран, в которых побывал народный писатель Туркменистана. Их 30. А книг Каюма Тангрыкулиева, переведенных на иностранные языки, еще больше - 45. Есть и другая впечатляющая цифра: Каюм Тангрыкулиев - автор около 200 книг с общим тиражом более 30 миллионов экземпляров. А это значит, что миллионы девчонок и мальчишек на планете читают стихи туркменского поэта.

20. С.А . ЕСЕНИН «БЕРЁЗА».

- Белая берёза

- Под моим окном

- Принакрылась снегом,

- Точно серебром.

- На пушистых ветках

- Снежною каймой

- Распустились кисти

- Белой бахромой.

- И стоит берёза

- В сонной тишине,

- И горят снежинки

- В золотом огне.

- А заря, лениво

- Обходя кругом,

- Обсыпает ветки

- Новым серебром.

- Сергей Александрович Есенин (1895 — 1925) – поэт, родился 21 сентября 1895 года в Рязанской губернии. Свежие биографии Николай Лесков Борис Пастернак Николай Некрасов Лев Толстой Виктор Астафьев Андрей Белый Владимир Даль Стендаль Педро Кальдерон Сергей Михалков Теперь у нас есть группа - вступай и будь в курсе! Образование в биографии Есенина было получено в местном земском училище, затем церковной школе. В 1913 году поступил в городской народный университет Шанявского в Москве. Впервые стихотворения Есенина были опубликованы в 1914 году. В Петрограде свои стихи Есенин читает новокрестьянским поэтам, сам увлекается этим направлением.

- После публикации первых сборников («Радуница») в биографии Сергея Есенина получена известность. В 1918-1920 годах увлекается имажинизмом. После знакомства с Айседорой Дункан в 1921 году вскоре женится. До этого жил с А.Р.Изрядновой (имел с ней сына Юрия), З.Н.Райх (сын Константин, дочь Татьяна), Н.Вольпиной (сын Александр). После свадьбы с Дункан путешествовал по Европе, США, а по возвращению пара распалась. Сохранилось несколько фото Есенина с Айседорой. В дальнейшем творчестве Есенина очень критично были описаны российские лидеры (1925, «Страна негодяев»). В этом же году в жизни Есенина выходит издание «Русь Советская». Осенью 1925 года поэт женится на внучке Л. Толстого – Софье Андреевне. Депрессия, алкогольная зависимость, давление властей послужило причиной того, что новая жена поместила Сергея в психоневрологическую больницу. Затем в биографии Есенина произошел побег в Ленинград. Вскоре после этого наступила смерть Есенина, его тело нашли повешенным в гостинице. В лирике Есенин мог психологически подойти к описанию пейзажей. Еще одной темой поэзии Есенина является крестьянская Русь, любовь к которой чувствуется во многих его произведениях.

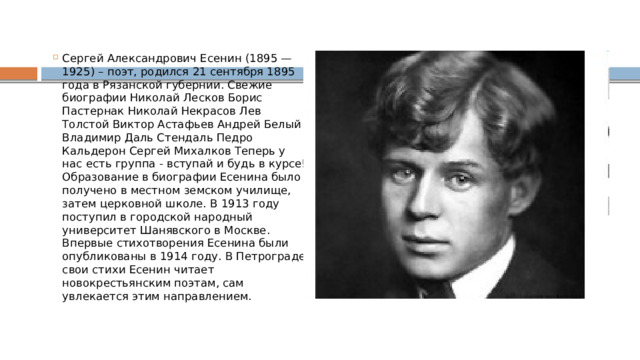

21. И. СУРИКОВ «ЗИМА».

![Иван Захарович Суриков Дата рождения: 25 марта (6 апреля) 1841 Место рождения: деревня Новосёлово, Угличский уезд, Ярославская губерния Дата смерти: 24 апреля (6 мая) 1880 (39 лет) Место смерти: Москва Гражданство (подданство): Российская империя Род деятельности: поэт Годы творчества: 1860—1880 Направление: «крестьянская» поэзия Жанр: стихи Подпись: Произведения в Викитеке Иван Захарович Суриков на Викискладе Ива́н Заха́рович Су́риков (25 марта [6 апреля] 1841[1]) — 24 апреля [6 мая] 1880) — русский поэт-самоучка, представитель «крестьянского» направления в русской литературе.](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img59.jpg)

Иван Захарович Суриков Дата рождения: 25 марта (6 апреля) 1841 Место рождения: деревня Новосёлово, Угличский уезд, Ярославская губерния Дата смерти: 24 апреля (6 мая) 1880 (39 лет) Место смерти: Москва Гражданство (подданство): Российская империя Род деятельности: поэт Годы творчества: 1860—1880 Направление: «крестьянская» поэзия Жанр: стихи Подпись: Произведения в Викитеке Иван Захарович Суриков на Викискладе Ива́н Заха́рович Су́риков (25 марта [6 апреля] 1841[1]) — 24 апреля [6 мая] 1880) — русский поэт-самоучка, представитель «крестьянского» направления в русской литературе.

![23. Г. СКРЕБИЦКИЙ Д ата рождения: 20 июля 1903 Место рождения: Москва Дата смерти: 18 августа 1964 (61 год) Место смерти: Москва Род деятельности: писатель Георгий Алексеевич Скребицкий (20 июля 1903 – 18 августа 1964) – известный писатель-натуралист. Содержание Биография Произведения См. также Примечания Литература Ссылки БиографияПравить Георгий Скребицкий родился в Москве, в семье врача. Его детские годы прошли в провинциальном городке Чернь Тульской губернии, и детские впечатления от неяркой природы этих мест навсегда остались в памяти будущего писателя. В 1921 году Скребицкий заканчивает Чернскую школу 2-й ступени и едет учиться в Москву, где в 1925 году заканчивает литературное отделение в Институте слова. Затем поступает на факультет охотоведения и звероводства в Высший зоотехнический институт[1], чтобы досконально изучить с детства близкий ему мир природы и животных, по окончании которого (1930) работает во Всесоюзном институте пушного звероводства, в лаборатории зоопсихологии Института психологии при МГУ. Кандидат биологических наук (1937).](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img60.jpg)

23. Г. СКРЕБИЦКИЙ

- Д ата рождения: 20 июля 1903 Место рождения: Москва Дата смерти: 18 августа 1964 (61 год) Место смерти: Москва Род деятельности: писатель Георгий Алексеевич Скребицкий (20 июля 1903 – 18 августа 1964) – известный писатель-натуралист. Содержание Биография Произведения См. также Примечания Литература Ссылки БиографияПравить Георгий Скребицкий родился в Москве, в семье врача. Его детские годы прошли в провинциальном городке Чернь Тульской губернии, и детские впечатления от неяркой природы этих мест навсегда остались в памяти будущего писателя. В 1921 году Скребицкий заканчивает Чернскую школу 2-й ступени и едет учиться в Москву, где в 1925 году заканчивает литературное отделение в Институте слова. Затем поступает на факультет охотоведения и звероводства в Высший зоотехнический институт[1], чтобы досконально изучить с детства близкий ему мир природы и животных, по окончании которого (1930) работает во Всесоюзном институте пушного звероводства, в лаборатории зоопсихологии Института психологии при МГУ. Кандидат биологических наук (1937).

- Однако не научная карьера натуралиста-исследователя, а литературное творчество становится с конца 1930-х годов главным делом в жизни Георгия Скребицкого. В 1939 г. по написанному им сценарию выходит научно-популярный фильм «Остров белых птиц», материалом для которого послужила научная экспедиция на птичьи гнездовья Белого моря. Тогда же состоялся и собственно писательский дебют: публикуется рассказ «Ушан».

24. А. ПЛЕЩЕЕВ «ВЕСНА».

Дата рождения: 22 ноября (4 декабря) 1825 Место рождения: Кострома, Российская империя Дата смерти: 26 сентября (8 октября) 1893 (67 лет) Место смерти: Париж, Франция Гражданство (подданство): Российская империя Род деятельности: поэт, прозаик, публицист, переводчик, литературный критик и общественный деятель Годы творчества: 1846—1890 Жанр: гражданственная поэзия лирическая поэзия детская поэзия .В 1846 году первый же сборник стихов сделал Плещеева знаменитым в революционной молодёжной среде; как участник кружка Петрашевского он был в 1849 году арестован и некоторое время спустя отправлен в ссылку, где провёл на военной службе почти десять лет.

25. ТЮТЧЕВ «ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИТСЯ».

![Фёдор Иванович Тютчев родился 5 декабря 1803 года в родовой усадьбе Овстуг Орловской губернии. Тютчев получил домашнее образование, изучил латынь и древнеримскую поэзию, в тринадцать лет переводил оды Горация. С 1817 года в качестве вольнослушателя начал посещать лекции на Словесном отделении в Московском университете, где его преподавателями были Алексей Мерзляков и Михаил Каченовский. Ещё до зачисления был принят в число студентов в ноябре 1818 года, в 1819 году был избран членом Общества любителей российской словесности. Карьера за границей Получив аттестат об окончании университета в 1821 году, Тютчев поступает на службу в Государственную коллегию иностранных дел и отправляется в Мюнхен в качестве внештатного атташе Российской дипломатической миссии[1]. Здесь он знакомится с](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img65.jpg)

- Фёдор Иванович Тютчев родился 5 декабря 1803 года в родовой усадьбе Овстуг Орловской губернии. Тютчев получил домашнее образование, изучил латынь и древнеримскую поэзию, в тринадцать лет переводил оды Горация. С 1817 года в качестве вольнослушателя начал посещать лекции на Словесном отделении в Московском университете, где его преподавателями были Алексей Мерзляков и Михаил Каченовский. Ещё до зачисления был принят в число студентов в ноябре 1818 года, в 1819 году был избран членом Общества любителей российской словесности. Карьера за границей Получив аттестат об окончании университета в 1821 году, Тютчев поступает на службу в Государственную коллегию иностранных дел и отправляется в Мюнхен в качестве внештатного атташе Российской дипломатической миссии[1]. Здесь он знакомится с

- Шеллингом и Гейне и в 1826 году женится на Элеоноре Петерсон, урождённой графине Ботмер, от которой имеет трех дочерей. Старшая из них, Анна, позже выходит замуж за Ивана Аксакова. Пароход «Николай I», на котором семья Тютчева плывёт из Петербурга в Турин, терпит бедствие в Балтийском море. При спасении Элеоноре и детям помогает плывший на том же пароходе Иван Тургенев. Эта катастрофа серьёзно подкосила здоровье Элеоноры Тютчевой. В 1838 она умирает. Тютчев настолько опечален, что, проведя ночь у гроба покойной супруги, как утверждается, поседел за несколько часов. Однако уже в 1839 Тютчев сочетается браком с Эрнестиной Дёрнберг (урождённой Пфеффель), связь с которой, по всей видимости, имел ещё будучи женатым на Элеоноре. Сохранились воспоминания Эрнестины об одном бале в феврале 1833, на котором её первый муж почувствовал себя нездоровым. Не желая мешать жене веселиться, господин Дёрнберг решил уехать домой один. Обратившись к молодому русскому, с которым разговаривала баронесса, он сказал: «Поручаю вам мою жену».

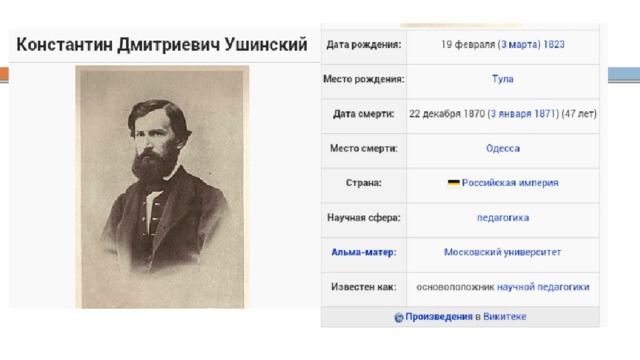

27. К . УШИНСКИЙ «СПОР ДЕРЕВЬЕВ».

28. А. САВРАСОВ «ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ» РАБОТА ПО КАРТИНЕ.

29. 8- МАРТА.

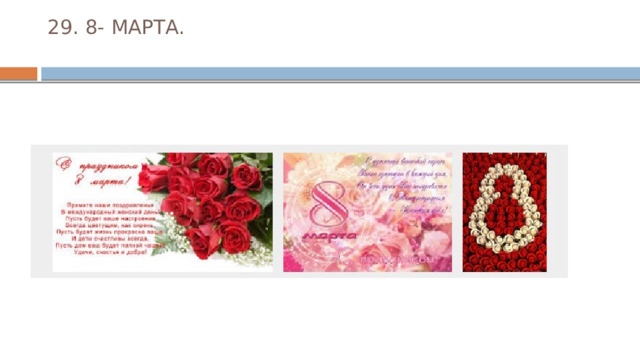

30. К. УШИНСКИЙ «ЛАСТОЧКА».

31. Н. БАЙРАМОВ «ДАВАЙ ЗНАКОМИТЬСЯ».

32. М. ПРИШВИН «ЁЖ».

Родился 23 января (4 февраля) 1873 года в Елецком уезде Орловской губернии (ныне Елецкий район Липецкая область), в фамильном имении Хрущёво-Лёвшино, которое в своё время было куплено дедом, преуспевавшим елецким купцом Дмитрием Ивановичем Пришвиным. В семье было пятеро детей (Александр, Николай, Сергей, Лидия и Михаил). Могила Пришвина на Введенском кладбище Москвы. Плита на могиле Пришвина на Введенском кладбище Москвы. Мать — Мария Ивановна (1842—1914, урожд. Игнатова). Отец будущего писателя Михаил

33. Л. Н. ТОЛСТОЙ «ЯБЛОНИ» , «АКУЛА».

34.А. Т. ТВАРДОВСКИЙ «РАССКАЗ ТАНКИСТА».

- Алекса́ндр Три́фонович Твардо́вский (1910—1971) — советский писатель и поэт. Главный редактор журнала «Новый мир» (1950—1954; 1958—1970). Лауреат различных премий, орденоносец. Член ВКП(б) с 1940 года. Подполковник (1941). Содержание Детство Начало литературной деятельности Коллективизация, репрессии семьи Финская война «Василий Тёркин» Послевоенные поэмы «Новый мир» Семья Увековечение памяти Награды и премии Могила отца и матери Твардовского на Братском кладбище Смоленска А. Т. Твардовский родился 8 (21) июня 1910 года на хуторе Загорье рядом с деревней Сельцо (ныне в Смоленской области) в семье деревенского кузнеца Трифона Гордеевича Твардовского и Марии Митрофановны, происходящей из однодворцев[1

![]. Этот хутор был разобран после раскулачивания семьи Твардовских[2]. Дед поэта, Гордей Твардовский, был бомбардиром (солдатом-артиллеристом), служившим в Польше, откуда привёз прозвище «пан Твардовский», перешедшее к его сыну. Это прозвище (в реальности не связанное с дворянским происхождением) заставляло Трифона Гордеевича воспринимать себя скорее как однодворца, нежели крестьянина. Земля эта — десять с небольшим десятин — вся в мелких болотцах и вся заросшая лозняком, ельником, берёзкой, была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата и многолетним тяжким трудом кузнеца заработал сумму, необходимую для первого взноса в банк, земля эта была дорога до святости. Нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, скупой, но нашей земле — нашему «имению», как в шутку и не в шутку называл он свой хутор.](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img88.jpg)

- ]. Этот хутор был разобран после раскулачивания семьи Твардовских[2]. Дед поэта, Гордей Твардовский, был бомбардиром (солдатом-артиллеристом), служившим в Польше, откуда привёз прозвище «пан Твардовский», перешедшее к его сыну. Это прозвище (в реальности не связанное с дворянским происхождением) заставляло Трифона Гордеевича воспринимать себя скорее как однодворца, нежели крестьянина. Земля эта — десять с небольшим десятин — вся в мелких болотцах и вся заросшая лозняком, ельником, берёзкой, была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата и многолетним тяжким трудом кузнеца заработал сумму, необходимую для первого взноса в банк, земля эта была дорога до святости. Нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, скупой, но нашей земле — нашему «имению», как в шутку и не в шутку называл он свой хутор.

- Между прочим, он ходил в шляпе, что в нашей местности было странностью и даже некоторым вызовом, и нам, детям, не позволял носить лаптей, хотя из-за этого случалось бегать босиком до глубокой осени. Вообще многое в нашем быту было «не как у людей». Мать же Твардовского, Мария Митрофановна, действительно происходила из однодворцев. Трифон Гордеевич был человеком начитанным — и по вечерам в их доме часто читали вслух Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова,Толстого, Никитина, Ершова. Стихи Александр начал сочинять рано, ещё будучи неграмотным, и не будучи в состоянии их записать. Первое стихотворение было гневным обличением мальчишек, разорителей птичьих гнёзд. Начало литературной деятельностиПравить В 14 лет Твардовский стал писать маленькие заметки в смоленские газеты, а затем, собрав несколько стихотворений, принёс их Михаилу Исаковскому, работавшему в редакции газеты «Рабочий путь». Исаковский встретил поэта приветливо, став другом и наставником молодого Твардовского. В 1931 была опубликована его первая поэма «Путь к социализму». В 1939—1940 годах в составе группы писателей работал в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины». 30 ноября 1939 года в газете были опубликованы стихи А. Твардовского «Час настал».

35. А. ОБРЫНЬБА «ПЕРВЫЙ ПОДВИГ».

36. К. СИМОНОВ

«СЫН АРТИЛЛЕРИСТА».

- Миха́йлович Си́монов (28 ноября 1915, Петроград — 28 августа 1979, Москва) — русский советский писатель, поэт, общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат Ленинской (1974) и шести Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). Заместитель генерального секретаря СП СССР. Член ВКП(б) с 1942 года. Содержание Биография Награды и премии Семья Родители Супруги Дети Сочинения Стихи и поэмы Романы и повести Дневники, мемуары, очерки Пьесы Сценарии Переводы Память Примечания Ссылки БиографияПравить К. Симонов (2-й слева) на III съезде писателей БССР. 1954 год Константин (Кирилл) Симонов родился 15 (28) ноября 1915 года в Петрограде.

- Своего отца так и не увидел: тот пропал без вести на фронте в Первую мировую войну (как отмечал писатель в официальной биографии). В 1919 мать с сыном переехала в Рязань, где вышла замуж за военспеца, преподавателя военного дела, бывшего полковника Русской императорской армии А. Г. Иванишева. Мальчика воспитал отчим, который преподавал тактику в военных училищах, а потом стал командиром РККА. Детство Константина прошло в военных городках и командирских общежитиях. После окончания семи классов он поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ), работал токарем по металлу сначала в Саратове, а потом в Москве, куда семья переехала в 1931 году. Так он, зарабатывая стаж, продолжал работать ещё два года после того, как поступил учиться в Литературный институт имени А. М. Горького.

- В 1938 году Константин Симонов окончил Литературный институт имени А. М. Горького. К этому времени он уже написал несколько больших произведений — в 1936 году в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны первые стихи Симонова. В том же 1938 году К. М. Симонов был принят в СП СССР, поступил в аспирантуру ИФЛИ, опубликовал поэму «Павел Чёрный». В 1939 году направлен в качестве военного корреспондента на Халхин-Гол, в институт не вернулся. Незадолго до отъезда на фронт окончательно меняет имя и вместо родного Кирилл берёт псевдоним Константин Симонов. Причина — в особенностях дикции и артикуляции Симонова: не выговаривая «р» и твёрдого «л», произнести собственное имя ему было затруднительно. Псевдоним становится литературным фактом, и вскоре поэт Константин

![Симонов приобретает всесоюзную популярность.[2] В 1940 году написал свою первую пьесу «История одной любви», поставленную на сцене Театра им. Ленинского комсомола; в 1941 году — вторую — «Парень из нашего города». В течение года учился на курсах военных корреспондентов при ВПА имени В. И. Ленина, 15 июня 1941 года получил воинское звание интенданта второго ранга. С началом войны призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В 1942 году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 году — звание подполковника, а после войны — полковника.](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img106.jpg)

- Симонов приобретает всесоюзную популярность.[2] В 1940 году написал свою первую пьесу «История одной любви», поставленную на сцене Театра им. Ленинского комсомола; в 1941 году — вторую — «Парень из нашего города». В течение года учился на курсах военных корреспондентов при ВПА имени В. И. Ленина, 15 июня 1941 года получил воинское звание интенданта второго ранга. С началом войны призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В 1942 году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 году — звание подполковника, а после войны — полковника.

- Большая часть его военных корреспонденций публиковалась в «Красной звезде». В годы войны написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», две книги стихов «С тобой и без тебя» и «Война». Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боёв за Берлин. После войны появились его сборники очерков «Письма из Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Чёрного до Баренцева моря. Записки военного корреспондента». После войны в течение трёх лет пробыл в многочисленных зарубежных командировках (Япония, США, Китай), работал главным редактором журнала «Новый мир».

![Константин Паустовский родился в семье железнодорожного статистика Георгия Максимовича Паустовского, проживавшей в Гранатном переулке Москвы[6]. Запись в метрической церковной книге содержит сведения о его родителях: «…отец отставной унтер-офицер II разряду из добровольцев, из мещан Киевской губернии, Васильковского уезда, Георгий Максимович Паустовский и законная жена его Мария Григорьевна, оба православные». Родословная писателя по линии отца связана с именем прославленного запорожского гетмана П. К. Сагайдачного[7].](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img7.jpg)

![В семье было четверо детей. У Константина Паустовского было двое старших братьев (Борис и Вадим[8]) и сестра Галина. Гимназист К. Г. Паустовский. В 1898 году семья вернулась из Москвы на Украину, в Киев, где в 1904 году Константин Паустовский поступил в Первую киевскую классическую гимназию. После распада семьи (осень 1908 года) он несколько месяцев жил у дяди, Николая Григорьевича Высочанского, в Брянске и учился в брянской гимназии. Осенью 1909 года возвратился в Киев и, восстановившись в Александровской гимназии (при содействии её преподавателей), начал самостоятельную жизнь, зарабатывая репетиторством](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img8.jpg)

![3. И. СУРИКОВ «ЛЕТО». Иван Захарович Суриков Дата рождения: 25 марта (6 апреля) 1841 Место рождения: деревня Новосёлово, Угличский уезд, Ярославская губерния Дата смерти: 24 апреля (6 мая) 1880 (39 лет) Место смерти: Москва Гражданство (подданство): Российская империя Род деятельности: поэт Годы творчества: 1860—1880 Направление: «крестьянская» поэзия Жанр: стихи Подпись: Произведения в Викитеке Иван Захарович Суриков на Викискладе Ива́н Заха́рович Су́риков (25 марта [6 апреля] 1841[1]) — 24 апреля [6 мая] 1880) — русский поэт-самоучка, представитель «крестьянского» направления в русской литературе.](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img14.jpg)

![11. Г. СКРЕБИЦКИЙ «В ЗЕЛЁНОЙ КОРЗИНОЧКЕ». Д ата рождения: 20 июля 1903 Место рождения: Москва Дата смерти: 18 августа 1964 (61 год) Место смерти: Москва Род деятельности: писатель Георгий Алексеевич Скребицкий (20 июля 1903 – 18 августа 1964) – известный писатель-натуралист. Содержание Биография Произведения См. также Примечания Литература Ссылки БиографияПравить Георгий Скребицкий родился в Москве, в семье врача. Его детские годы прошли в провинциальном городке Чернь Тульской губернии, и детские впечатления от неяркой природы этих мест навсегда остались в памяти будущего писателя. В 1921 году Скребицкий заканчивает Чернскую школу 2-й ступени и едет учиться в Москву, где в 1925 году заканчивает литературное отделение в Институте слова. Затем поступает на факультет охотоведения и звероводства в Высший зоотехнический институт[1], чтобы досконально изучить с детства близкий ему мир природы и животных, по окончании которого (1930) работает во Всесоюзном институте пушного звероводства, в лаборатории зоопсихологии Института психологии при МГУ. Кандидат биологических наук (1937).](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img30.jpg)

![Дата рождения: 28 июля (9 августа) 1894 Место рождения: Санкт-Петербург, Российская империя Дата смерти: 22 июля 1958 (63 года) Место смерти: Сестрорецк, РСФСР, СССР Гражданство: Россия, СССР Род деятельности: прозаик, драматург, переводчик Награды: Произведения на сайте Lib.ru Произведения в Викитеке Михаил Зощенко на Викискладе Михаи́л Миха́йлович Зо́щенко (28 июля (9 августа) 1894, Санкт-Петербург[1] — 22 июля 1958, Сестрорецк) — писатель, признанный классик русской литературы. Содержание Биография На фронте Первой мировой и Гражданской войны Литературная работа Во время Великой Отечественной войны «Перед восходом солнца» Последние годы Библиография Литература о Зощенко Экранизации Награды Память о Зощенко Примечания Ссылки БиографияПравить Михаил Михайлович Зощенко родился на Петроградской стороне, в доме № 4, кв. 1, по Большой Разночинной улице, записан в метрическую книгу церкви Святой Мученицы царицы Александры (при Доме призрения бедности императрицы Александры Федоровны). Отец — художник Михаил Иванович Зощенко (из полтавских дворян, 1857—1907).](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img49.jpg)

![Иван Захарович Суриков Дата рождения: 25 марта (6 апреля) 1841 Место рождения: деревня Новосёлово, Угличский уезд, Ярославская губерния Дата смерти: 24 апреля (6 мая) 1880 (39 лет) Место смерти: Москва Гражданство (подданство): Российская империя Род деятельности: поэт Годы творчества: 1860—1880 Направление: «крестьянская» поэзия Жанр: стихи Подпись: Произведения в Викитеке Иван Захарович Суриков на Викискладе Ива́н Заха́рович Су́риков (25 марта [6 апреля] 1841[1]) — 24 апреля [6 мая] 1880) — русский поэт-самоучка, представитель «крестьянского» направления в русской литературе.](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img59.jpg)

![23. Г. СКРЕБИЦКИЙ Д ата рождения: 20 июля 1903 Место рождения: Москва Дата смерти: 18 августа 1964 (61 год) Место смерти: Москва Род деятельности: писатель Георгий Алексеевич Скребицкий (20 июля 1903 – 18 августа 1964) – известный писатель-натуралист. Содержание Биография Произведения См. также Примечания Литература Ссылки БиографияПравить Георгий Скребицкий родился в Москве, в семье врача. Его детские годы прошли в провинциальном городке Чернь Тульской губернии, и детские впечатления от неяркой природы этих мест навсегда остались в памяти будущего писателя. В 1921 году Скребицкий заканчивает Чернскую школу 2-й ступени и едет учиться в Москву, где в 1925 году заканчивает литературное отделение в Институте слова. Затем поступает на факультет охотоведения и звероводства в Высший зоотехнический институт[1], чтобы досконально изучить с детства близкий ему мир природы и животных, по окончании которого (1930) работает во Всесоюзном институте пушного звероводства, в лаборатории зоопсихологии Института психологии при МГУ. Кандидат биологических наук (1937).](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img60.jpg)

![Фёдор Иванович Тютчев родился 5 декабря 1803 года в родовой усадьбе Овстуг Орловской губернии. Тютчев получил домашнее образование, изучил латынь и древнеримскую поэзию, в тринадцать лет переводил оды Горация. С 1817 года в качестве вольнослушателя начал посещать лекции на Словесном отделении в Московском университете, где его преподавателями были Алексей Мерзляков и Михаил Каченовский. Ещё до зачисления был принят в число студентов в ноябре 1818 года, в 1819 году был избран членом Общества любителей российской словесности. Карьера за границей Получив аттестат об окончании университета в 1821 году, Тютчев поступает на службу в Государственную коллегию иностранных дел и отправляется в Мюнхен в качестве внештатного атташе Российской дипломатической миссии[1]. Здесь он знакомится с](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img65.jpg)

![]. Этот хутор был разобран после раскулачивания семьи Твардовских[2]. Дед поэта, Гордей Твардовский, был бомбардиром (солдатом-артиллеристом), служившим в Польше, откуда привёз прозвище «пан Твардовский», перешедшее к его сыну. Это прозвище (в реальности не связанное с дворянским происхождением) заставляло Трифона Гордеевича воспринимать себя скорее как однодворца, нежели крестьянина. Земля эта — десять с небольшим десятин — вся в мелких болотцах и вся заросшая лозняком, ельником, берёзкой, была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата и многолетним тяжким трудом кузнеца заработал сумму, необходимую для первого взноса в банк, земля эта была дорога до святости. Нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, скупой, но нашей земле — нашему «имению», как в шутку и не в шутку называл он свой хутор.](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img88.jpg)

![Симонов приобретает всесоюзную популярность.[2] В 1940 году написал свою первую пьесу «История одной любви», поставленную на сцене Театра им. Ленинского комсомола; в 1941 году — вторую — «Парень из нашего города». В течение года учился на курсах военных корреспондентов при ВПА имени В. И. Ленина, 15 июня 1941 года получил воинское звание интенданта второго ранга. С началом войны призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В 1942 году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 году — звание подполковника, а после войны — полковника.](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/01/09/s_61da92a974695/img106.jpg)