Игра «Россия-страна великих ученых»

Автор работы:

Бочериков Даниил,

ученик 7 «Б» класса

МБОУ "Средняя школа № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами",

Руководитель:

Ячменева Елена Николаевна,

учитель

| Содержание. | Стр. |

| Введение | 3 |

| Основная часть |

|

| 1.1. Ученые России XIX века 1.2. Разработка настольной игры | 4 15 |

| Заключение | 16 |

| Используемые интернет источники | 17 |

| Приложения | 18 |

|

|

|

|

|

|

Введение

Ученики нашего класса, находясь на дистанционном обучении в ноябре 2020 года, принимали участие в муниципальном этапе областного конкурса «Будь здоров!». Одним из заданий, было создание настольной игры о великих ученых России.

За последний год дети нашей страны намного меньше проводили времени в непосредственном общении, чаще – через соцсети, мессенджеры, онлайн-чаты и т.д. Интересно было работать над игрой, но для ее применения в он-лайн-режиме, мы решили ее сделать и в электронном варианте, чтобы иметь возможность поиграть, например, в Zoom.

Кроме того, 2021-й год был объявлен Президентом России В.В. Путиным Годом науки и технологий и стартовал он в День российской науки 8 февраля 2021 года.

Определив «объект» исследования – Российская наука

«предмет» исследования – российские ученые 19-21 веков, их открытия и изобретения

Цель нашего проекта – создание настольной игры, способствующей знакомству школьников с учеными России 19-21 вв., их открытиями и изобретениями.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Собрать материал о российских ученых периода 19-21 вв.;

Проанализировать полученную информацию и отобрать необходимый материал;

Познакомиться с возможностями Krita и Adobe Illustrator

Пошагово разработать настольную игру;

Представить игру общественности;

В ходе работы мы использовали следующие методы: теоретический – изучение литературы и источников по теме проекта; практический – разработка и создание игры, опрос одноклассников и обработка анкет .

1.1. Ученые России XIX века

Именно XIX век открывает, свежую страницу в истории русской науки. Наши ученые сделали ряд замечательных открытий, заложив основу многому тому, что успешно используют нынешние современники. Именно с XIX в. Россия начинает постепенно догонять европейские страны, а в некоторых областях даже обгонять. Наука выходит на новый уровень. Многие научные открытия и технические новшества стали достоянием мировой науки и техники.

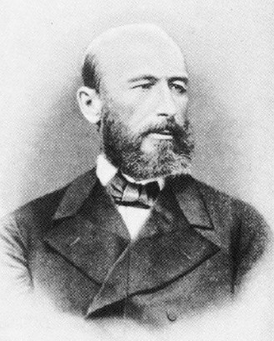

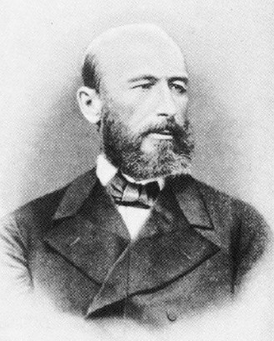

Александр Михайлович Бутлеров (1828-1886)

А лександр Михайлович Бутлеров русский химик, создатель теории химического строения органических веществ, учёный-пчеловод, общественный деятель. Бутлеров стал базой для изучения органической химии современными школьниками

лександр Михайлович Бутлеров русский химик, создатель теории химического строения органических веществ, учёный-пчеловод, общественный деятель. Бутлеров стал базой для изучения органической химии современными школьниками

Ещё будучи воспитанником пансиона начал интересоваться химией: вместе с коллегами пытались изготовить то порох, то «бенгальские огни». Однажды, когда один из опытов привел к сильному взрыву, воспитатель сурово наказал его. Три дня подряд Сашу выводили и ставили в угол на всё время пока другие обедали. На шею ему вешали чёрную доску, на которой было написано «Великий химик». Впоследствии эти слова стали пророческими.

Император Александр II назначил Бутлерова ректором Казанского университета, который уже тогда был одним из самых уважаемых и известных учебных заведений в Российской империи.

Бутлеров был сторонником высшего образования для женщин, участвовал в организации Высших женских курсов в 1878, создал химические лаборатории этих курсов. В Казани и Петербурге Бутлеров прочитал много популярных лекций, главным образом на химико-технические темы.

Кроме химии, Бутлеров много внимания уделял практическим вопросам сельского хозяйства, садоводству, пчеловодству, а позднее также и разведению чая на Кавказе. Будучи одним из организаторов Русского общества акклиматизации животных и растений, внес большой вклад в развитие садоводства и пчеловодства. Написанная им книга «Пчела, её жизнь и главные правила толкового пчеловодства» выдержала более 10 переизданий.

Бутлеров имел обширные интересы во всех областях, но главным делом его жизни стала теория химического строения органических веществ, перевернувшая взгляды химиков того времени. Он был уверен, что свойства определенного вещества зависят не только от химических элементов, входящих в состав его молекулы, и от их количества, но и от того, как атомы этих элементов связаны между собой. То есть, не только от состава, но и от структуры молекулы. Он ввел понятие изомеров — веществ одинакового химического состава, но разного химического строения, благодаря этому различающихся по своим свойствам.

На основе теории Бутлерова, продолжив начатое им исследование явлений полимеризации, С. В. Лебедев смог открыть промышленный способ получения синтетического каучука.

Когда Александру Михайловичу полагалась отставка по выслуге лет, университетский совет попросил его задержаться еще на пять лет. Дважды.

В честь Бутлерова названы не только улицы во множестве городов России и Украины, и Химический институт в Казани, но и даже кратер на Луне.

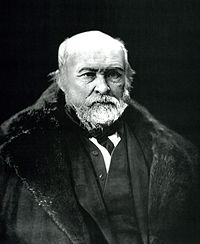

БОТКИН Сергей Петрович (1832 — 1889)

русский врач-терапевт, патолог, физиолог и общественный деятель, создал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле..

русский врач-терапевт, патолог, физиолог и общественный деятель, создал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле..

В 1850 г. С. П. Боткин поступил на медицинский факультет Московского университета, который окончил в 1855 г., получив звание лекаря с отличием. Вскоре он отправился на Крымскую войну в отряде Н. И. Пирогова, в качестве ординатора Симферопольского госпиталя. Уже в этот период сформировалась у Боткина концепция военной медицины и правильного питания солдат.

В 1856 г. С. П. Боткин выехал за границу — сначала в Вюрцбург, потом в Берлин, Вену, Швейцарию, Англию и Париж. За годы пребывания за границей С. П. Боткин написал несколько научных трудов.

В 1860 г. С. П. Боткин возвратился в Петербург, защитил диссертацию «О всасывании жира в кишках», получил степень доктора медицины и был утвержден в должности адъюнкт-профессора академической терапевтической клиники Медикохирургической академии.

С. П. Боткин первый в России создал при клинике лаборатории: общеклиническую, химическую, бактериологическую и физиологическую. Физиологической лабораторией с 1878 г. в течение десяти лет заведовал И. П. Павлов. Здесь изучалось фармакологическое действие новых лекарственных средств, ставились опыты на животных с целью воспроизведения патологических процессов и выяснения их патогенеза.

Наблюдая за развитием патологии печени, он заметил, что она проявляется не только в возникновении желтухи – кроме того, увеличивается селезёнка, иногда начинается заболевание почек. Если болезнь затягивается, последствия могут оказаться самыми печальными, вплоть до возникновения цирроза печени. Тщательный анализ привёл Боткина к мысли о том, что такой вид катаральной желтухи носит инфекционный характер, а в роли источника заражения, как правило, выступают некачественные продукты. Так была открыта болезнь Боткина.

Современная медицина обязана Боткину тем, что он одним из первых подметил, какую важную роль в организме человека играет центральная нервная система. Он понял, что болезнь не поражает отдельный участок тела или орган, а влияет через нервную систему на весь организм. Только постигнув это, врач может правильно лечить больного.

Боткин сделал много замечательных предсказаний. В своих лекциях он выразил, например, уверенность, что в головном мозге человека будут найдены особые центры, которые управляют кроветворением, отделением пота, регуляцией тепла и т. д. Сейчас существование таких центров доказано.

Обобщив свой врачебный опыт, С. П. Боткин сформулировал три правила терапевта:

Настроить больного на выздоровление.

Лечить человека целиком.

Главную ответственность за появление болезни несёт внешняя среда, от качества отдыха до общения с родственниками

Пирогов Николай Иванович (1810-1881)

К лючевой фигурой, повлиявшей на развитие анестезиологии в России, был Николай Иванович Пирогов.

лючевой фигурой, повлиявшей на развитие анестезиологии в России, был Николай Иванович Пирогов.

Он экспериментировал с эфиром и хлороформом и организовал широкое применение техники общей анестезии в России у пациентов, которые подвергались хирургическому вмешательству.

Он был одним из первых, кто проводил анестезию с помощью эфира на поле боевых действий, где те самые, заложенные им основные принципы военной медицины, оставались практически неизменными вплоть до начала Второй Мировой войны.

Изначально Н.И. Пирогов был настроен скептически по отношению к эфирной анестезии. Но царское правительство было заинтересовано в проведении подобных экспериментов и исследованиях этого метода. В 1847 году Н.И. Пирогов начинает свои исследования и убеждается в том, что все его опасения были безосновательны и что эфирный наркоз был «средством, которое способно в один миг преобразить всю хирургию» В мае 1847 года он публикует свою монографию на эту тему. В монографии он даёт рекомендации, что вначале необходимо проведение тестового наркоза, так как реакция организма на введение наркоза у каждого человека строго индивидуальна. Для пациентов, которые не желали вдыхать пары эфира, он предлагает введение наркоза ректально

И. Пирогов исследовал клиническое течение анестезии на себе и своих ассистентах перед его применением на пациентах. В феврале 1847 года им проводятся две первые операции с применением эфирного наркоза во Втором Военно-сухопутном госпитале Санкт-Петербурга. Для введения пациента в состояние наркоза он использовал обычную зелёную бутыль с простой резиновой трубкой для ингаляции через нос пациента.

.После возвращения Н.И. Пирогова с Кавказской войны, 21 декабря 1847, он провёл первую анестезию с применением хлороформа в Москве. В качестве подопытного выступала большая собака. Он тщательно записывал каждую деталь своих операций и экспериментов с животными. Он описывает влияние анестезии на постоперативный клинический курс, в добавление к своим публикациям.

Также как о хирургических показателях смертности, он сообщает о вызванных общим наркозом побочных эффектах, которые он определяет как пролонгированную потерю сознания, рвоту, делирий, головную боль, дискомфорт в области брюшной полости.

Путешествуя из Санкт-Петербурга к месту боевых действий, он находил время для остановки в разных городах и демонстрации применения общей анестезии при хирургических вмешательствах. Кроме этого, он оставлял там оборудование для ректального метода введения наркоза, оставлял маски, обучал местных хирургов технике и навыкам работы с эфиром. Это стимулировало интерес к применению общей анестезии в этих регионах.

Николай Иванович Пирогов был величайшим русским хирургом в истории медицины

Он учил своих последователей не только в госпиталях, но и на поле боя, где он первым применил эфирный наркоз. Он стал создателем альтернативного, ректального способа введения наркоза, открыл применение хлороформа — сначала на животных, а затем и на людях. Был первым, кто провёл систематическую обработку явлений смертности и заболеваемости. Он был уверен, что открытие общего наркоза было величайшим достижением науки, и он же предупреждал о его угрозах и последствиях.

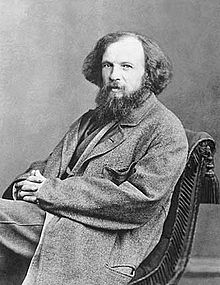

Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907)

р усский ученый-энциклопедист. В 1869 г. открыл периодический закон химических элементов — один из основных законов естествознания. Он оставил свыше 500 печатных трудов, среди которых классические «Основы химии» — первое стройное изложение неорганической химии. Также Д.И. Менделеев является автором фундаментальных исследований по физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению, тесно связанных с потребностями экономического развития России. Организатор и первый директор Главной палаты мер и весов. Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 г. в Тобольске в семье Ивана Павловича Менделеева, в то время занимавшего должность директора Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа. Дмитрий был в семье последним, семнадцатым ребёнком. В 1841-1849 гг. учился в Тобольской гимназии.

усский ученый-энциклопедист. В 1869 г. открыл периодический закон химических элементов — один из основных законов естествознания. Он оставил свыше 500 печатных трудов, среди которых классические «Основы химии» — первое стройное изложение неорганической химии. Также Д.И. Менделеев является автором фундаментальных исследований по физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению, тесно связанных с потребностями экономического развития России. Организатор и первый директор Главной палаты мер и весов. Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 г. в Тобольске в семье Ивана Павловича Менделеева, в то время занимавшего должность директора Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа. Дмитрий был в семье последним, семнадцатым ребёнком. В 1841-1849 гг. учился в Тобольской гимназии.

Работы Менделеева по изучению свойств газов инициировали его интерес к проблемам в области геофизики и метеорологии. Разрабатывая эти вопросы, Менделеев заинтересовался исследованиями атмосферы с помощью летательных аппаратов. В процессе исследований верхних слоев атмосферы он начал разрабатывать конструкции летательных аппаратов, позволяющих проводить наблюдения температуры, давления, влажности и других параметров на больших высотах. В 1875 г. он предложил проект стратостата объемом около 3600 куб. м с герметичной гондолой, предполагая использовать его для подъемов в стратосферу. Д. И. Менделеевым был разработан также проект управляемого аэростата с двигателями. В 1878 г., находясь во Франции, ученый поднимался на привязном аэростате А. Жиффара. В 1887 г. Д.И. Менделеев совершил подъем на воздушном шаре близ г. Клина. Он поднялся на высоту более 3000 м и пролетел более 100 км. Во время полета Дмитрий Иванович проявил незаурядное мужество, устранив неисправность управления главным клапаном аэростата. За полет на воздушном шаре Д.И. Менделеев был отмечен Международным комитетом по аэронавтике в Париже: ему присуждена медаль французской Академии аэростатической метеорологии.

Воздушный шар «Русский», на котором Д.И. Менделеев совершил полет для наблюдения солнечного затмения.

Большой интерес проявлял Менделеев к летательным аппаратам тяжелее воздуха. Ученого очень интересовал один из первых самолетов с воздушными винтами, изобретенный А.Ф. Можайским.

Д.И. Менделеев — автор фундаментальной монографии по вопросам сопротивления среды, где рассматриваются проблемы воздухоплавания.

С работами в области воздухоплавания и сопротивления среды связаны и работы Д.И. Менделеева в области кораблестроения и арктического мореплавания. Монография Д. И. Менделеева «О сопротивлении жидкости и о воздухоплавании» (1880 г.) имела большое значение и для кораблестроения. Д.И. Менделеев внес крупнейший вклад в исследования сопротивления воды движению тел, изучил первые фундаментальные работы по этому вопросу и пришел к убеждению, что знания в этой области должны быть основаны на опытных данных. В начале 1880-х гг. в Петербурге был проведен ряд испытаний гребных винтов с целью разработки наилучшей формы корпуса судна. На основе отзыва Д.И. Менделеева на отчет об испытаниях было принято решение о постройке в Санкт-Петербурге первого отечественного опытового бассейна (пятого в мире), который сыграл значительную роль в создании российского флота.

Д.И. Менделееву была поручена экспертиза проекта адмирала С.О. Макарова о строительстве ледокола для изучения высоких широт и достижения Северного полюса. Ученый дал на проект положительный отзыв. При участии С.О. Макарова и Д.И. Менделеева в течение 13 месяцев в Англии был построен первый в мире линейный ледокол мощностью 10 тыс. лошадиных сил, который получил имя «Ермак».

Горячую поддержку у Д.И. Менделеева получили и предложения адмирала Макарова по изучению Северного Ледовитого океана. Они вместе представили проект экспедиции для проведения такого исследования. Летом 1900 г. ледокол «Ермак» совершил опытное экспедиционное плавание в арктических льдах в районе к северу от Шпицбергена.

В 1901 — 1902 гг. Д.И. Менделеев самостоятельно разработал проект высокоширотного экспедиционного ледокола. Им был намечен высокоширотный «промышленный» морской путь, проходящий вблизи Северного полюса. В ознаменование большого вклада Д.И. Менделеева в развитие судостроения и освоения Арктики его именем названы подводный хребет в Северном Ледовитом океане и современное научно-исследовательское океанографическое судно.

Обширные познания в химии и опыт практического использования достижений этой науки пригодились ученому при разработке технологии нового типа бездымного пороха. Менделеев был научным консультантом в созданной в 1891 г. Морским министерством специальной Морской научно-технической лаборатории для изучения взрывчатых веществ. В чрезвычайно короткий срок (1,5 года) ему удалось создать удачный технологический процесс нитрования клетчатки, дающий возможность получить однородный продукт пироколлодий, выделяющий при взрыве минимальное количество твердых веществ, и на его основе — бездымный порох, превосходящий по характеристикам иностранные образцы. При выборе состава нитрующей смеси Д.И. Менделеев опирался на свою теорию растворов. «Менделеевский» порох давал «замечательно однообразные» начальные скорости снарядов и был безопасен для орудий. Однако изобретенный порох так и не был принят на вооружение в русском флоте. Вскоре подобный порох стали производить в Америке. Во время Первой мировой войны России пришлось закупать в США, в сущности, разработанный Менделеевым порох.

Имя великого учёного носят: ледник в Киргизии, расположенный на северном склоне пика Менделеевец; кратер на Луне; подводный хребет в Северном Ледовитом океане; вулкан на острове Кунашир и астероид № 12190

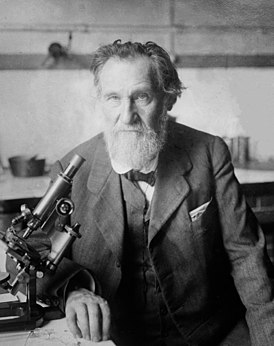

Мечников Илья Ильич (1845-1916)

о дин из крупнейших представителей российской медицинской науки

дин из крупнейших представителей российской медицинской науки

В возрасте 11 лет Илья поступил вместе с братом Колей в Харьковскую гимназию. Вскоре за отличную учебу его портрет поместили на "Золотую доску". По свидетельству самого И.И. Мечникова, товарищи по гимназии прозвали Илью "жрецом", поскольку его разговоры напоминали проповедь, – он проповедовал веру в науку, которая составляет источник величайшего блага для людей и человечества в целом.

Уже в 14-летнем возрасте Илья в совершенстве овладел немецким языком, а затем – и французским. Свои научные сочинения он писал впоследствии не только на русском, но и на французском и немецком языках. В эти же годы Илья заинтересовался изучением представителей беспозвоночных – амебами, инфузориями, корненожками и др.

В 1862 году Илья заканчивает учебу в гимназии с золотой медалью и после кратковременной поездки в г. Вюрцбург (Германия) поступает на естественный факультет Харьковского университета.

Начиная со второго курса, Илья покидает университет и переходит на положение вольнослушателя, а к концу второго курса добивается разрешения сдать выпускные экзамены экстерном. Все экзамены он сдает "с отличием", закончив университет в 19 лет! В связи с этими успехами Совет университета ходатайствует перед Министерством образования о направлении Ильи Мечникова на стажировку по зоологии в Германию, где он проводит последующие 3 года "за казенный кошт".

В 1881 году в г. Одесса началась эпидемия возвратного тифа, и его жена Ольга тяжело заболела; одно время ее состояние стало критическим. В этот момент Илья Ильич Мечников ввел себе зараженный возвратным тифом материал и тоже заболел. Что это было – случайность или еще одна попытка самоубийства, остается загадкой до сих пор. К счастью, они оба выжили.

В 1886 году И.И. Мечников покинул Одесский университет, приняв предложение Одесского городского управления возглавить первую в России бактериологическую станцию. На станции проводились экспериментальные исследования с возбудителями сибирской язвы, бешенства, возвратного тифа, рожистого воспаления, осуществлялось производство различных вакцин.

Но случилась катастрофа. В отсутствие И.И. Мечникова (он находился у себя в имении) кто-то из сотрудников станции нарушил технологический цикл производства вакцины против сибирской язвы, что при вакцинации большого стада овец помещика Панкеева привело к массовой гибели скота. Это происшествие стало причиной большого скандала. Резко ухудшились взаимоотношения между сотрудниками. И хотя репутация И.И. Мечникова не пострадала, он принял решение покинуть бактериологическую станцию и уехать с женой за границу.

И.И. Мечников вместе с женой уезжает в Италию – в г. Мессину на острове Сицилия. Илья Ильич продолжает исследования, доказывающие существование внутриклеточного пищеварения.

Он устанавливает, что краситель (кармин) способен окрашивать некоторые клетки, которые могут поглощать инородные вещества и таким образом противодействовать различным вредным воздействиям. Илья Ильич предлагает назвать эти клетки фагоцитами (от древнегреческого слова, означающего "пожиратель"). А в 1883 году, выступая на съезде естествоиспытателей в Одессе с докладом "О целебных силах организма", он, по существу, обозначил основные положения своей фагоцитарной теории иммунитета. Он утверждал, что лейкоциты способны поглощать чужеродные агенты, выполняя санитарную функцию не только в отношении микроорганизмов, но и других веществ, поступающих извне, а также отмерших клеток самого организма. И.И. Мечников предложил подразделять фагоциты на микрофаги (нейтрофилы) и макрофаги (моноциты) и доказал, что даже погибшие фагоциты сохраняют способность бороться с микробами. Более того, при их разрушении выделяются особые вещества, названные им цитазами, существование которых много лет спустя было подтверждено биохимиком Кристианом де Дюв. В 1976 году Кристиан де Дюв, став лауреатом Нобелевской премии, выступил на съезде Немецкого общества патологов и начал свой доклад с демонстрации портретов И.И. Мечникова и Р. Вирхова, подчеркнув, что без трудов этих великих ученых он не смог бы открыть существование лизосом.

Важным направлением его научной работы стало изучение проблемы старения и смерти. Для продления жизни человека он считал необходимым сохранять оптимистический взгляд на различные события и превратности судьбы, отказаться от вредных привычек (алкоголь, курение), избегать (по возможности) воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, осуществлять профилактику болезней и т.п. Все эти вредные факторы он объединил под названием дисгармонии человеческой жизни.

Ученые России XX века

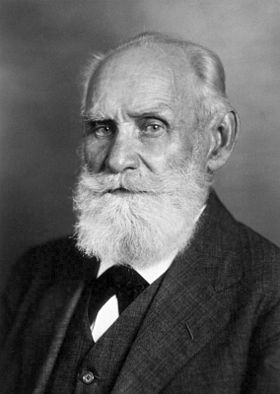

Павлов Иван Петрович (1849 – 1936)

в еликий русский учёный, который, начав изучать процессы пищеварения, внёс решающий вклад в изучение высшей нервной деятельности – в частности, изучил условные и безусловные рефлексы. Иван Павлов фактически является первопроходцем бихевиоризма – психологического направления, получившего распространение прежде всего в США.

еликий русский учёный, который, начав изучать процессы пищеварения, внёс решающий вклад в изучение высшей нервной деятельности – в частности, изучил условные и безусловные рефлексы. Иван Павлов фактически является первопроходцем бихевиоризма – психологического направления, получившего распространение прежде всего в США.

На последнем курсе духовной семинарии Иван Павлов, прочитал небольшую книжку Сеченова «Рефлексы головного мозга», которая заставила его всерьёз заинтересоваться биологией. После семинарии он поступил в Санкт-Петербургский университет – вначале на юридический факультет, но через несколько дней перевёлся на естественнонаучный.

В университете преподавателями Павлова являлись многие известные учёные, в том числе Боткин, Цион, Овсянников. Павлов продолжал работать под руководством Боткина. С этим периодом связаны его первые научные достижения: коллектив, состоявший из Боткина, Павлова и Стольникова, разработал первую в мире методику искусственного круга кровообращения – раньше английского учёного Старлинга, который официально считается первопроходцем этого метода.

Исследование процессов пищеварения занимало Павлова в то время больше всего. Он более десяти лет пытался получить фистулу желудочно-кишечного тракта собаки (то есть сквозное отверстие). Сделать это было непросто, потому что вытекающий желудочный сок переваривал кишечник и брюшную стенку. Наконец, после кропотливых трудов фистула была получена, и это позволило Павлову провести свои знаменитые эксперименты. Написанная учёным работа оказалась революционной, и на неё он в 1904 году получил Нобелевскую премию. Иван Павлов был первым русским учёным, удостоившимся этой награды.

В своём докладе, представленном в Мадриде, Павлов впервые сформулировал основы теории высшей нервной деятельности. В нём он ввёл такие понятия, как условный и безусловный рефлексы, подкрепление; в настоящее время эти понятия стали общеизвестными и составляют основу не только науки о животных, но и ряда направлений психологии, в том числе бихевиоризма – науки о поведении человека.

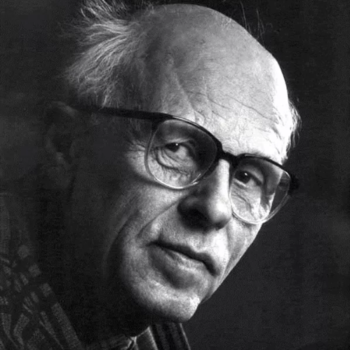

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989)

Д о шестого класса Андрей находился на домашнем обучении, после этого успешно сдал экзамены и отправился далее в обычную школу. Он рос замкнутым и необщительным, однако согласился вместе с другими заниматься в математическом кружке – сразу при школе, а потом в Московском университете.

о шестого класса Андрей находился на домашнем обучении, после этого успешно сдал экзамены и отправился далее в обычную школу. Он рос замкнутым и необщительным, однако согласился вместе с другими заниматься в математическом кружке – сразу при школе, а потом в Московском университете.

После окончания школы в 1938 году Сахаров стал студентом физического факультета МГУ.

В начале войны всех студентов этого вуза направляли на обучение в летное училище. Андрея забраковала медицинская комиссия. Он мог пойти на фронт добровольцем, но решил, что принесет больше пользы, если получит образование и пойдет работать на оборонный завод. Осенью 1941-го МГУ эвакуировали в Ашхабад, а спустя год Андрей вышел из его стен с красным дипломом. Он стал специалистом по оборонному металловедению.

В 1950-м Андрей Сахаров и Игорь Тамм разработали магнитный термоядерный реактор, с помощью которого стала понятна специфика термоядерного синтеза. Сахарову на тот момент исполнилось всего 32 года, а он уже успел защитить еще одну диссертацию и получить степень доктора наук. Одновременно с этим ему присвоили звание Героя Социалистического Труда.

В 1950-м Андрей Сахаров и Игорь Тамм разработали магнитный термоядерный реактор, с помощью которого стала понятна специфика термоядерного синтеза. Сахарову на тот момент исполнилось всего 32 года, а он уже успел защитить еще одну диссертацию и получить степень доктора наук. Одновременно с этим ему присвоили звание Героя Социалистического Труда.

Летом 1963-го академик впервые выступил с открытым протестом против использования этого оружия во всех странах. Он стал инициатором подписания Договора, который запрещал проводить испытания ядерного оружия на земле, воде и в воздухе. Из-за такой ярко выраженной общественной позиции у Сахарова начались проблемы с властью. Он попал под прицел КГБ, возглавил Правозащитное движение в Советском Союзе и числился в диссидентах.

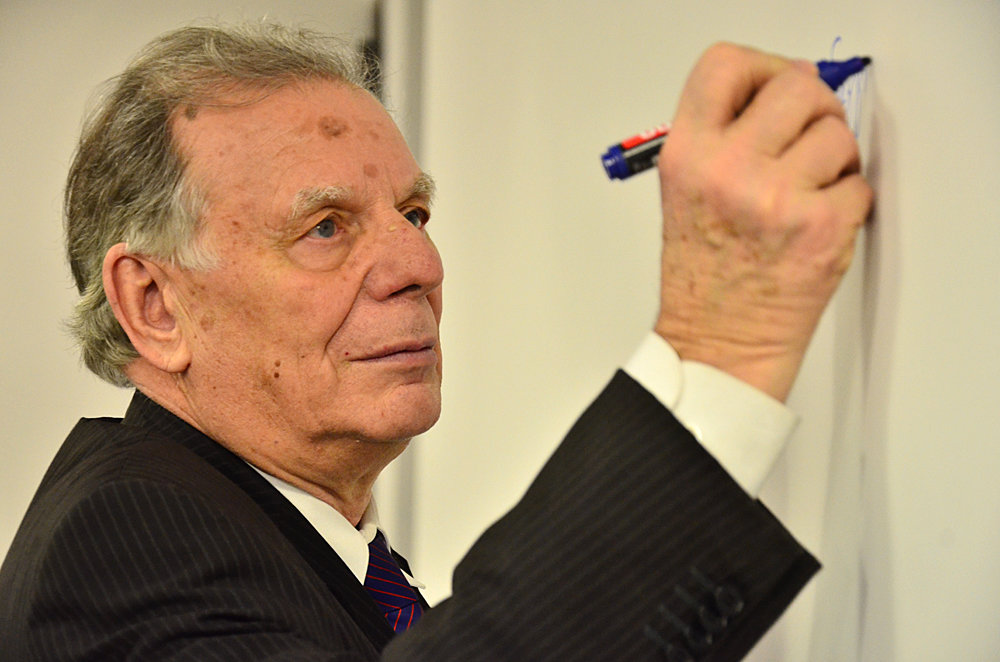

Алферов Жорес Иванович (1930-3019)

у ченый-физик, политический деятель.

ченый-физик, политический деятель.

Имя Жореса Алферова хорошо известно не только знатокам физики. Он легенда, человек, который стоял у истоков открытия принципов новой электроники. Благодаря его разработкам мир сейчас пользуется телефонией, сотовой связью, светодиодами и оптоволокном. Открытия великого ученого помогли человечеству овладеть скоростной электроникой, фотоникой, энергетикой, работающей на солнечной энергии. Практически все жители планеты Земля пользуются плодами его трудов – говорят по мобильным телефонам, благодаря разработанным им полупроводникам, слушают компакт-диски и считывают информацию с дисковода при помощи лазера.

Еще в декабре 1952 года на распределении студентов в Ленинградском электротехническом институте Жорес Иванович выбрал для работы Ленинградский физико-технический институт ( ЛЭТИ), которым руководил знаменитый на весь СССР Иоффе. Жорес в составе одной из групп института принял участие в создании первых транзисторов. Через несколько лет он получил свою первую правительственную награду - "Знак почета". После защиты кандидатской диссертации в 1961 ученый стал заниматься физикой гетероструктур, чему посвятил свою докторскую диссертацию. Это был прорыв в науке, новый виток знаний, который дал толчок к созданию всех современных электронных устройств. В 1971 году он получил свою первую международную премию - медаль Баллантайна, а в 1972 - Ленинскую премию.

В 2001 году ученый создал фонд поддержки образования и науки. С 2010 года Жорес занимает пост руководителя инновационного центра "Сколково".

По версии журнала "Forbes", Жорес Иванович Алферов входит в число самых влиятельных россиян последнего столетия.

В 2010 году Жоресу Ивановичу была присуждена Нобелевская премия в области физики за открытие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники. И это несмотря на то, что премия по физике присуждается по самым строгим правилам в своей отрасли. Алферов разделил премию с двумя другими учеными - немцем Кремером и американцем Килби. Известно, что свой гонорар ученый потратил на приобретения квартиры в Москве, а часть пожертвовал в Фонд поддержки образования и науки.

Жорес Алферов имеет множество правительственных и международных наград, ведь его вклад в развитие мировой науки неоценим. Например, на протяжении 15 лет солнечные батареи, разработанные командой Алферова, снабжали электроэнергией космическую станцию "Мир". В 1997 году его именем был назван астероид, а в 2001 имя "Академик Жорес Алферов" получил якутский алмаз весом более 70 карат.

Ученые России XXI века

Оганесян Юрий Цолакович (род. 1933)

в ыдающийся советский и российский ученый, специалист в области экспериментальной ядерной физики, научный руководитель лаборатории ядерных реакций. Он автор исследований механизмов взаимодействия сложных ядер, открытия нового класса ядерных реакций, соавтор открытия тяжелых элементов таблицы Д. И. Менделеева. Юрий Оганесян – второй в мире ученый, именем которого при жизни назван новый элемент периодической таблицы Менделеева.

ыдающийся советский и российский ученый, специалист в области экспериментальной ядерной физики, научный руководитель лаборатории ядерных реакций. Он автор исследований механизмов взаимодействия сложных ядер, открытия нового класса ядерных реакций, соавтор открытия тяжелых элементов таблицы Д. И. Менделеева. Юрий Оганесян – второй в мире ученый, именем которого при жизни назван новый элемент периодической таблицы Менделеева.

В 1956 году окончил Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ́». В 1970 году Оганесяну присвоена степень доктора физико-математических наук. Член-корреспондент АН СССР c 1990 г. — Отделение ядерной физики. Председатель Научного совета РАН по прикладной ядерной физики.

Ю. Ц. Оганесяном проведены фундаментальные исследования механизма взаимодействия сложных ядер. Им было обнаружено и исследовано влияние ядерной структуры на коллективное движение ядер в процессах слияния и деления, он является автором открытия нового класса ядерных реакций — холодного слияния массивных ядер (1974 г.), широко используемых по настоящее время в различных лабораториях мира для синтеза новых элементов

Ю. Ц. Оганесян является соавтором открытия тяжёлых элементов таблицы Д. И. Менделеева: 104-го элемента — резерфордий, 105-го элемента — дубний, 106-го элемента — сиборгий, 107-го элемента — борий, синтезы которых были признаны научными открытиями и занесены в Государственный реестр открытий СССР. Для элемента с атомным номером 118 сотрудничающие команды учёных из Объединённого института ядерных исследований в Дубне (Россия) и Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (США), участвовавших в его получении, предложили название оганесон и символ «Og» , которые были утверждены 28 ноября 2016 года.

Митрофанов Игорь Георгиевич( род. 03.12.1948)

Д октор физико-математических наук, заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН). Область научных интересов Игоря Георгиевича весьма обширна и включает теоретическую астрофизику, космическую гамма-астрономию (исследование астрономических источников по их излучению в гамма-лучах) и ядерную планетологию (исследование Луны и планет по их нейтронному и гамма-излучению).

октор физико-математических наук, заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН). Область научных интересов Игоря Георгиевича весьма обширна и включает теоретическую астрофизику, космическую гамма-астрономию (исследование астрономических источников по их излучению в гамма-лучах) и ядерную планетологию (исследование Луны и планет по их нейтронному и гамма-излучению).

Игорь Георгиевич Митрофанов – автор более 130 научных статей.

В 1984-89 годах И.Г. Митрофанов совместно с Ю.А.Сурковым (СССР) и К.Бара (Франция) провел космический эксперимент по изучению состава поверхности Марса на борту космических аппаратов проекта «Фобос».

В 1990-96 гг. был руководителем российско-американского эксперимента по гамма-спектроскопии на борту российского аппарата «Марс-96» (неудачный запуск в 1996 г.).

В 1998-2001 годах под руководством Митрофанова в ИКИ РАН был создан нейтронный спектрометр ХЕНД для космического аппарата НАСА «Марс Одиссей». На основе обработки данных измерений этого прибора было обнаружено, что вокруг полярных шапок Марса прострираются обширные районы вечной мерзлоты с высоким содержанием водяного льда.

Прибор ХЕНД продолжает успешно работать на орбите вокруг Марса уже более пяти лет, и обработка поступающей с него информации позволяет изучать сезонные циклы марсианского года и радиационную обстановку на Марсе. Полученные с прибора ХЕНД данные будут использоваться при создании будущих аппаратов для полетов людей на Марс.

Игорь Георгиевич Митрофанов руководит разработкой российских приборов для разведки залежей водяного льда в полярных районах Луны (прибор ЛЕНД, проект НАСА 2008 года Лунный разведывательный орбитер), для оценки содержания воды в грунте Марса на умеренных широтах (прибор ДАН, проект НАСА 2009 года Лунная Научная Лаборатория), для измерения состава вещества спутника Марса Фобоса (прибор ХЕНД-Фобос, проект Роскосмоса Фобос-Грунт 2009 года), для изучения состава поверхности Меркурия (прибор МГНС, проект Европейского космического агентства Бепиколомбо 2013 года).

Игорь Георгиевич – сторонник активного участия России в освоении Луны и Марса на основе национальной программы освоения космоса и в рамках широкой международной кооперации.

1.2. Разработка настольной игры

Мы начали выбирать варианты игр, просмотрев все разновидности, выбрали – ходилки. Мне хотелось создать игру необычную, которая заинтересует детей поколения 21 века и познакомит их с учеными трех веков, открытиями, изобретениями, важными для всех людей Земли.

Теоретический материал помогали собирать одноклассники: Максим Малаев, Ерёмкина Виктория, Курбангалиева Милана, Набиева Арина, Пахотинских Светлана, Федорова Даша, Борисов Алексей, Киселева Алина, Михайлова Даша. Они также помогали формулировать вопросы к карточкам ученых, редактором выступал наш классный руководитель.

Содержание карточек отражает информацию и личности ученого, его достижениях, признания общественности – использовался материал, представленный выше.

Порядок работы по созданию игры

1.Правила игры.

Игре предшествует ознакомление игроков с информацией на карточках о российских ученых XIX, XX и XXI веков, и их открытиях и изобретениях.

Играют 3-4 человека, еще один член игры является ведущим, он кубик не бросает, а наблюдает за игрой, читает остановки и задает вопросы.

Начинает игрок, который выиграл в «камень, ножницы, бумагу» и если у него есть любой дубль.

Игроки по очереди бросают кубик, и совершают ход.

Каждая остановка – это вопрос по теме поля. Поля делятся по векам : 19 век- серое поле, 20 век- белое поле, 21 век- голубое поле. Остановка сопровождается озвучиванием ведущим вопросу игроку. Если он отвечает правильно, остается на месте, если ответ неверен, делает один шаг назад.

Информация по каждой полю собрана на отдельные карты, которые вступают в игру в определенный момент.

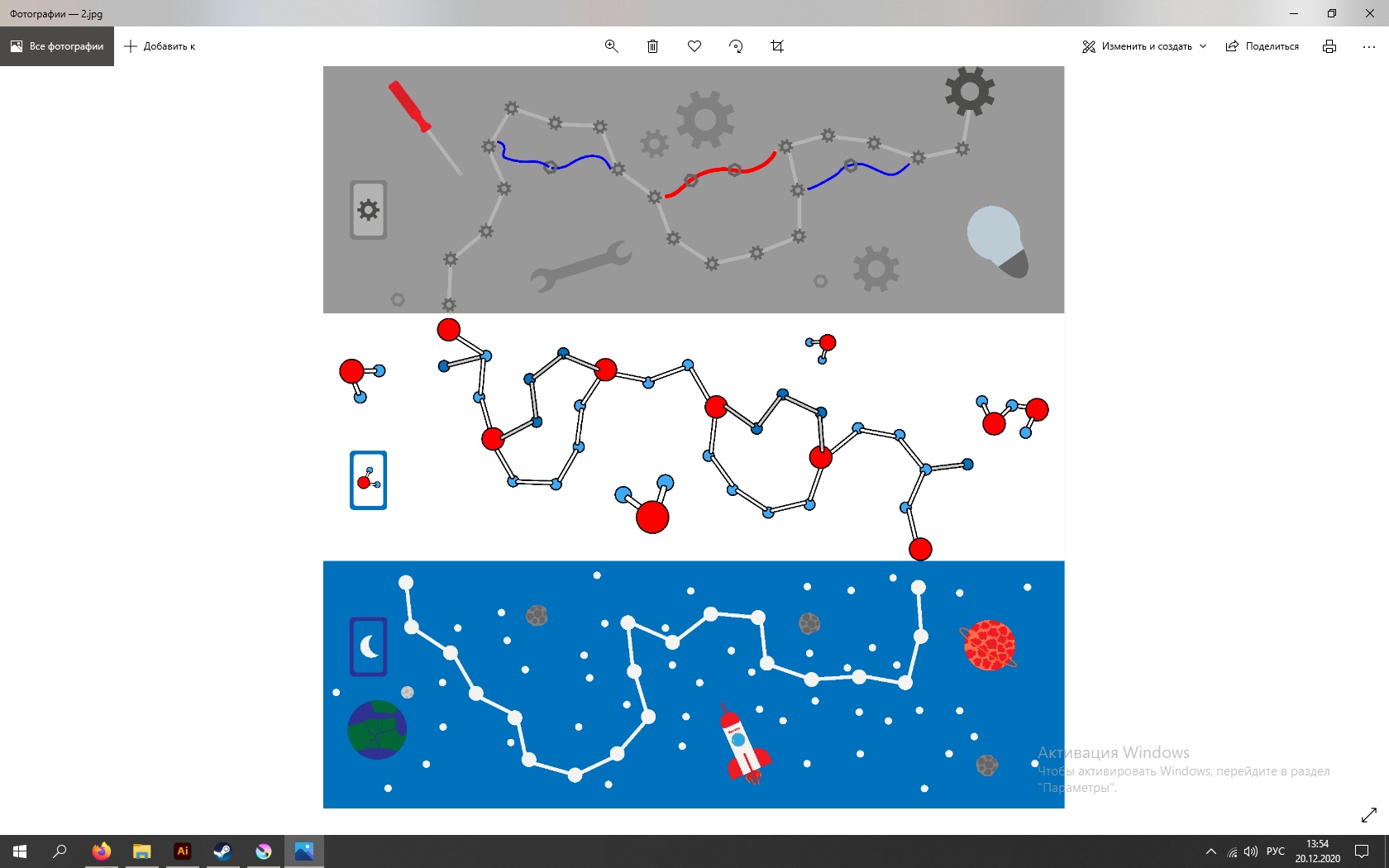

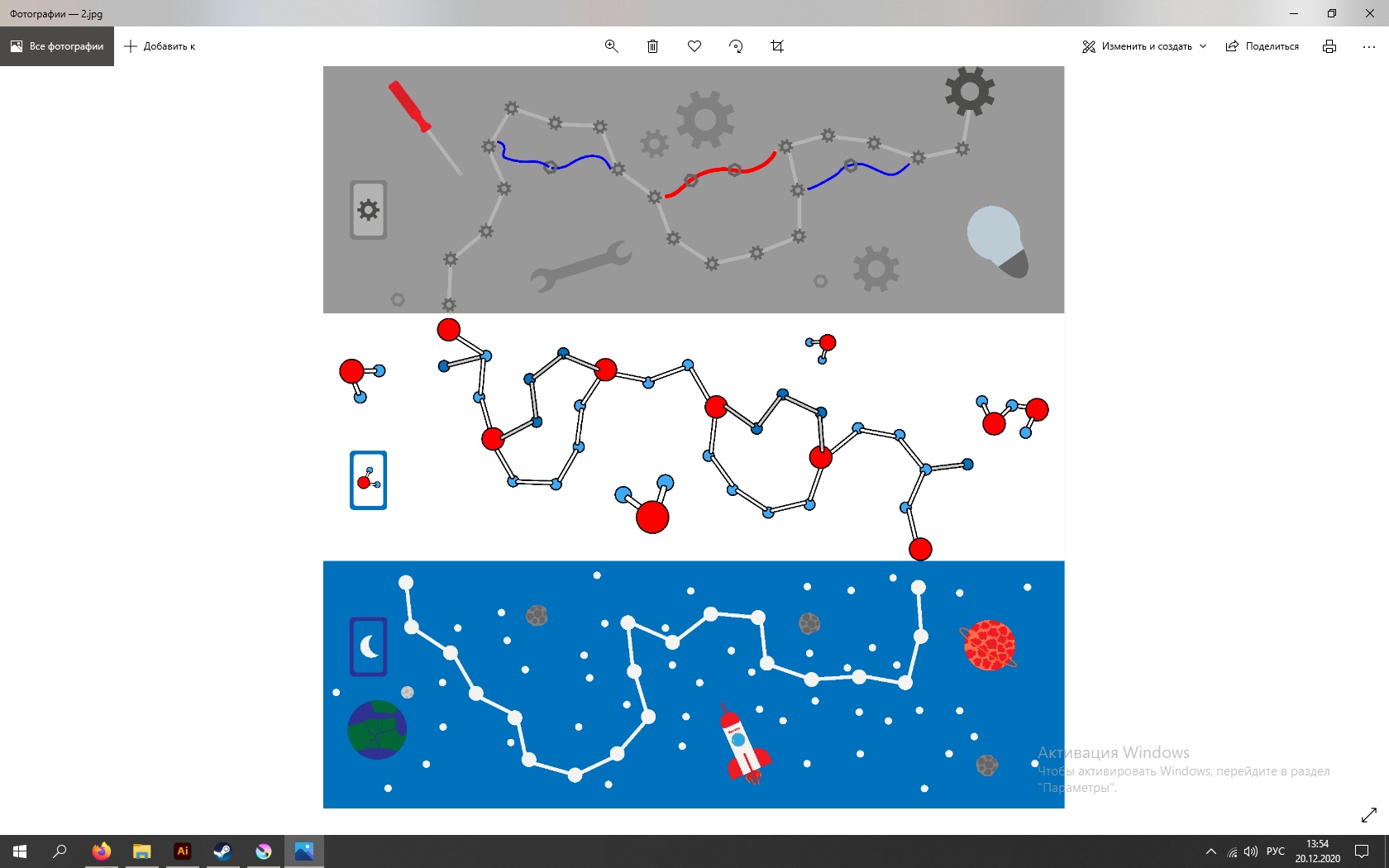

Выигрывает тот игрок, который первый достигает финиша. Приложение 1.

2.Создание игрового поля

Игровое поле мы решили сделать в Adobe Illustrato.

Это программа, которая используется художниками-иллюстраторами для создания веб-графики. В отличие от знаменитого Adobe Photoshop, Illustrator работает с векторными изображениями, а не растровыми. Если говорить простыми словами, то растровая графика создается с помощью большого количества пикселей, каждый из которых хранит свой собственный цвет. Для построения векторной графики используются математические формулы, поэтому изображение складывается из примитивных геометрических фигур (окружности, дуги, треугольники, прямоугольники и другие). Приложение 2.

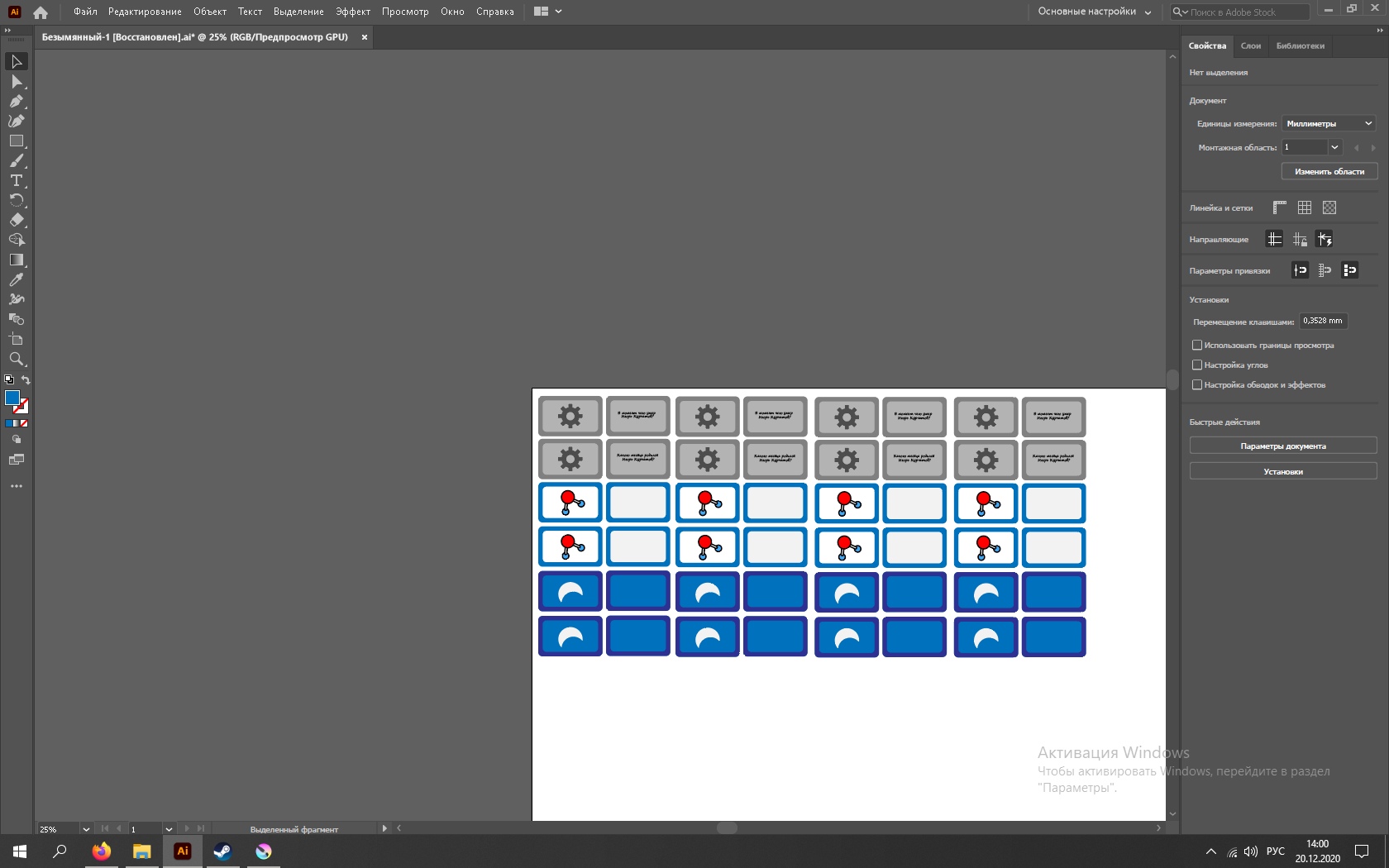

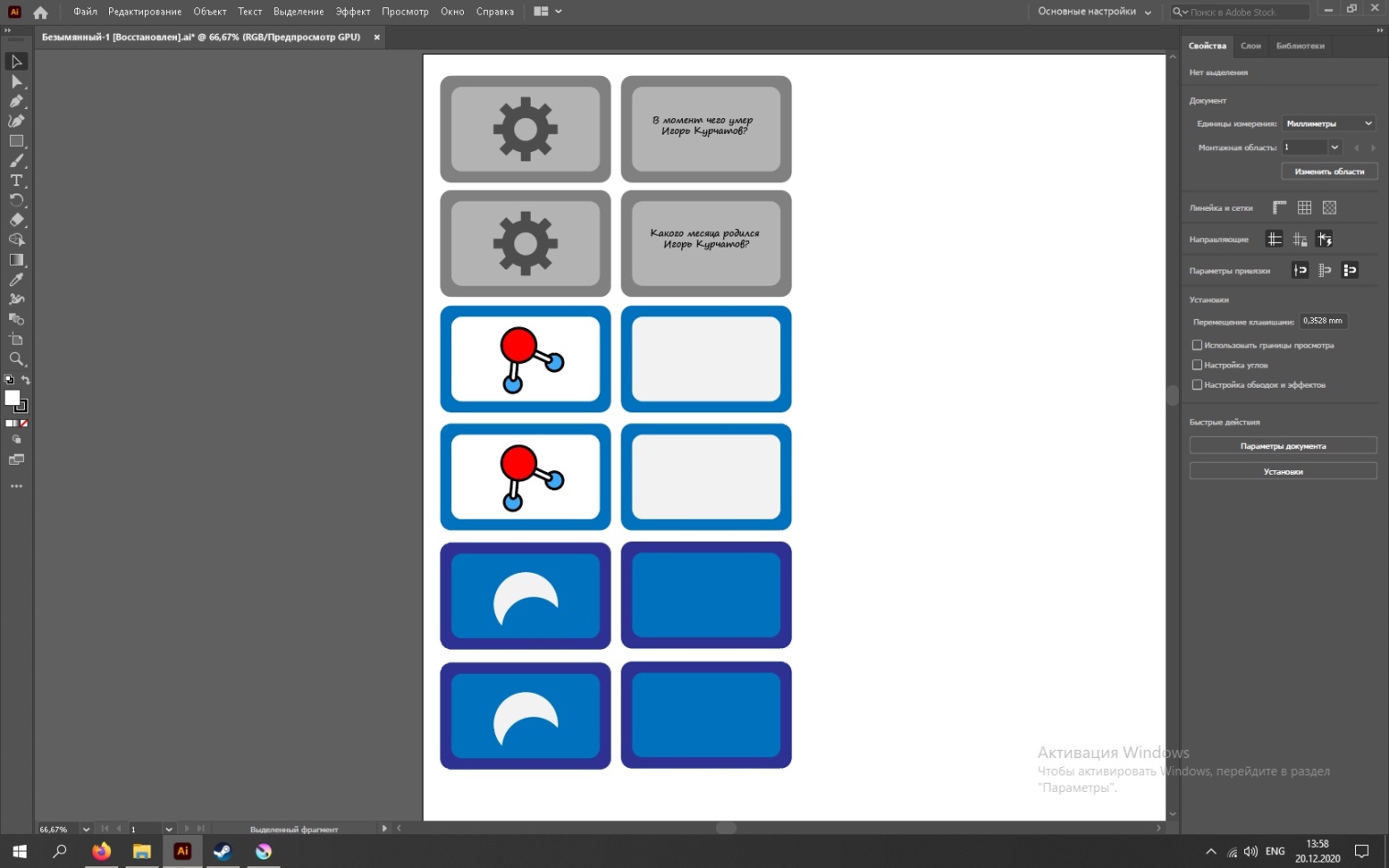

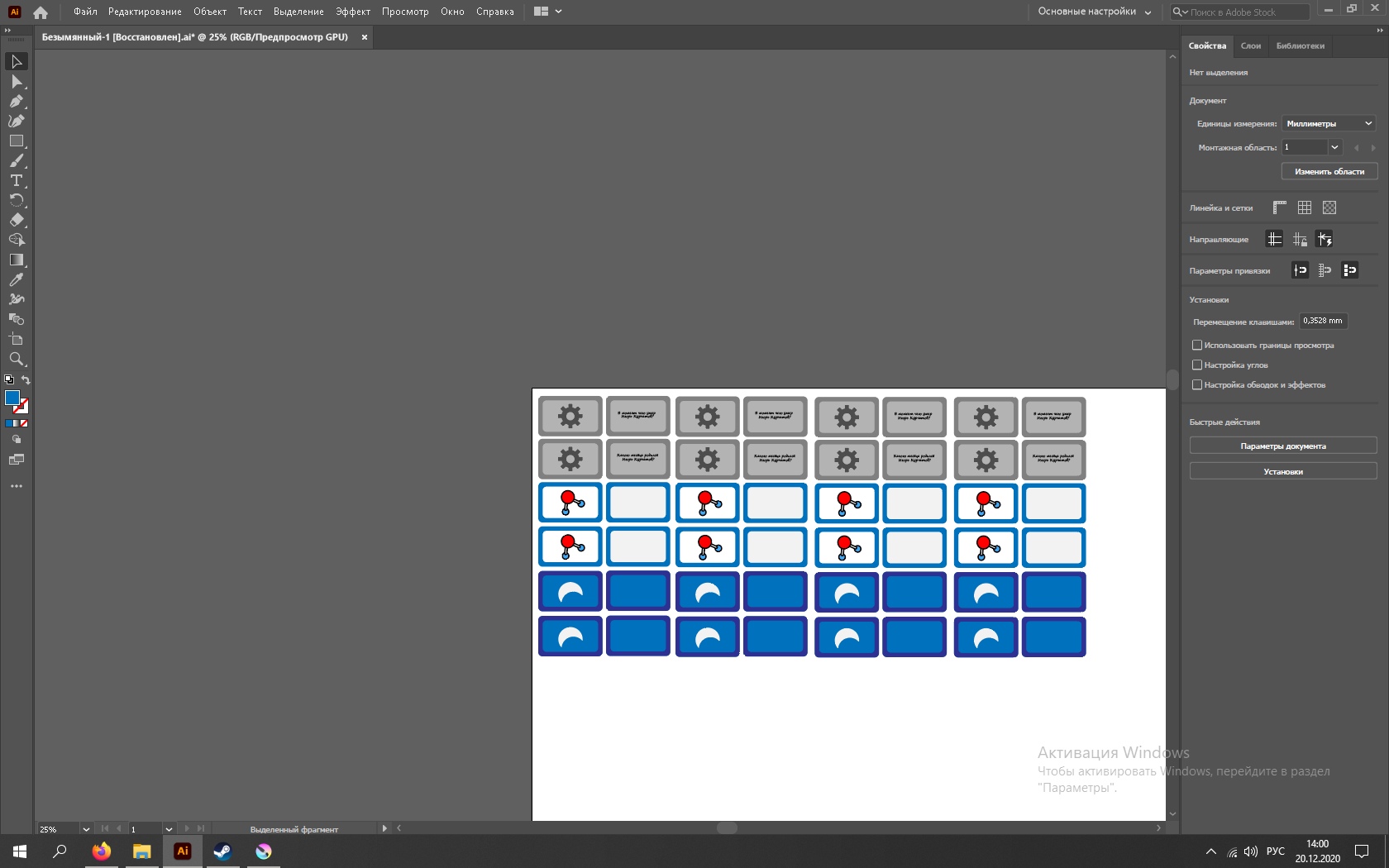

3. Создание остановочных карт

Информация по каждой остановке собрана на отдельную карту, которая вступает в игру в по очереди.

Карты созданы в Krita - это бесплатный растровый графический редактор с открытым кодом, программное обеспечение, входящее в состав KDE. Ранее распространялось как часть офисного пакета Calligra Suite, но впоследствии отделилось от проекта и стало развиваться самостоятельно. Разрабатывается преимущественно для художников и фотографов, распространяется на условиях GNU GPL. Приложение 3.

Заключение

В данном проекте нами была рассмотрена очень интересная тема. Наши разработки заинтересовали участников конференции школьных проектов. Игра заняла первое место в муниципальном этапе областного конкурса «Будь здоров».

В ходе работы мы познакомились с достижениями российских ученых трех столетий, создали настольную игру, познакомившись с программой Adobe Illustrato и графическим редактором Krita. Игра получилась необычная и интересная. Также мы собираемся создать версию игры в Microsoft PowerPoint, чтобы иметь возможность поиграть в нее на классном часе, если опять будем общаться онлайн, или в zoom.

Итак, цель, которую мы ставили - создание настольной игры, способствующей знакомству школьников с учеными России 19-21 вв., их открытиями и изобретениями, достигнута.

Кроме того, 2021-й год объявлен Президентом России В.В. Путиным Годом науки и технологий, поэтому надеемся, что нашей игрой воспользуются многие ученики нашей школы для знакомства с российскими учеными.

Используемые интернет источники

https://ru.wikipedia.org/

https://public-pc.com/graficheskij-redaktor-krita-obzor-programmy/

https://studyinrussia.ru/why-russia/traditions-of-education/scientists-and-discoveries/

https://ruxpert.ru/Знаменитые_учёные_и_философы_России

https://naked-science.ru/article/top/10-samykh-izvestnykh-uchenykh

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

лександр Михайлович Бутлеров русский химик, создатель теории химического строения органических веществ, учёный-пчеловод, общественный деятель. Бутлеров стал базой для изучения органической химии современными школьниками

лександр Михайлович Бутлеров русский химик, создатель теории химического строения органических веществ, учёный-пчеловод, общественный деятель. Бутлеров стал базой для изучения органической химии современными школьниками  русский врач-терапевт, патолог, физиолог и общественный деятель, создал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле..

русский врач-терапевт, патолог, физиолог и общественный деятель, создал учение об организме как о едином целом, подчиняющемся воле.. лючевой фигурой, повлиявшей на развитие анестезиологии в России, был Николай Иванович Пирогов.

лючевой фигурой, повлиявшей на развитие анестезиологии в России, был Николай Иванович Пирогов. усский ученый-энциклопедист. В 1869 г. открыл периодический закон химических элементов — один из основных законов естествознания. Он оставил свыше 500 печатных трудов, среди которых классические «Основы химии» — первое стройное изложение неорганической химии. Также Д.И. Менделеев является автором фундаментальных исследований по физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению, тесно связанных с потребностями экономического развития России. Организатор и первый директор Главной палаты мер и весов. Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 г. в Тобольске в семье Ивана Павловича Менделеева, в то время занимавшего должность директора Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа. Дмитрий был в семье последним, семнадцатым ребёнком. В 1841-1849 гг. учился в Тобольской гимназии.

усский ученый-энциклопедист. В 1869 г. открыл периодический закон химических элементов — один из основных законов естествознания. Он оставил свыше 500 печатных трудов, среди которых классические «Основы химии» — первое стройное изложение неорганической химии. Также Д.И. Менделеев является автором фундаментальных исследований по физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению, тесно связанных с потребностями экономического развития России. Организатор и первый директор Главной палаты мер и весов. Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 г. в Тобольске в семье Ивана Павловича Менделеева, в то время занимавшего должность директора Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа. Дмитрий был в семье последним, семнадцатым ребёнком. В 1841-1849 гг. учился в Тобольской гимназии.  дин из крупнейших представителей российской медицинской науки

дин из крупнейших представителей российской медицинской науки  еликий русский учёный, который, начав изучать процессы пищеварения, внёс решающий вклад в изучение высшей нервной деятельности – в частности, изучил условные и безусловные рефлексы. Иван Павлов фактически является первопроходцем бихевиоризма – психологического направления, получившего распространение прежде всего в США.

еликий русский учёный, который, начав изучать процессы пищеварения, внёс решающий вклад в изучение высшей нервной деятельности – в частности, изучил условные и безусловные рефлексы. Иван Павлов фактически является первопроходцем бихевиоризма – психологического направления, получившего распространение прежде всего в США. о шестого класса Андрей находился на домашнем обучении, после этого успешно сдал экзамены и отправился далее в обычную школу. Он рос замкнутым и необщительным, однако согласился вместе с другими заниматься в математическом кружке – сразу при школе, а потом в Московском университете.

о шестого класса Андрей находился на домашнем обучении, после этого успешно сдал экзамены и отправился далее в обычную школу. Он рос замкнутым и необщительным, однако согласился вместе с другими заниматься в математическом кружке – сразу при школе, а потом в Московском университете. ченый-физик, политический деятель.

ченый-физик, политический деятель.  ыдающийся советский и российский ученый, специалист в области экспериментальной ядерной физики, научный руководитель лаборатории ядерных реакций. Он автор исследований механизмов взаимодействия сложных ядер, открытия нового класса ядерных реакций, соавтор открытия тяжелых элементов таблицы Д. И. Менделеева. Юрий Оганесян – второй в мире ученый, именем которого при жизни назван новый элемент периодической таблицы Менделеева.

ыдающийся советский и российский ученый, специалист в области экспериментальной ядерной физики, научный руководитель лаборатории ядерных реакций. Он автор исследований механизмов взаимодействия сложных ядер, открытия нового класса ядерных реакций, соавтор открытия тяжелых элементов таблицы Д. И. Менделеева. Юрий Оганесян – второй в мире ученый, именем которого при жизни назван новый элемент периодической таблицы Менделеева. октор физико-математических наук, заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН). Область научных интересов Игоря Георгиевича весьма обширна и включает теоретическую астрофизику, космическую гамма-астрономию (исследование астрономических источников по их излучению в гамма-лучах) и ядерную планетологию (исследование Луны и планет по их нейтронному и гамма-излучению).

октор физико-математических наук, заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН). Область научных интересов Игоря Георгиевича весьма обширна и включает теоретическую астрофизику, космическую гамма-астрономию (исследование астрономических источников по их излучению в гамма-лучах) и ядерную планетологию (исследование Луны и планет по их нейтронному и гамма-излучению).