СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Синтаксический и пунктуационный анализ в рамках ОГЭ по русскому языку: пособие по подготовке

Данное пособие посвящено вопросам подготовки и самоподготовки к экзамену, обобщая учебный материал по синтаксису и пунктуации, сосредоточенный в заданиях 2-4, и предоставляя образцы заданий и комплексные измерительные материалы к ОГЭ из открытых источников.

Пособие содержит разбор структуры КИМ ОГЭ, теоретический материал к заданиям 2-4, представленный в виде правил, схем и таблиц, образцы заданий с разбором правильных ответов, задания для самоподготовки по отдельным тестовым вопросам, алгоритмы работы над заданиями и памятки.

Просмотр содержимого документа

«Синтаксический и пунктуационный анализ в рамках ОГЭ по русскому языку: пособие по подготовке»

Отдел образования администрации Киевского района города Донецка МБОУ «Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка»

Синтаксический и пунктуационный анализ в рамках ОГЭ по русскому языку: пособие по подготовке

|

Донецкая Народная Республика ОТДЕЛ образования администрации КИЕВСКОГО РАЙОНА города Донецка МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ № 61 ГОРОДА ДОНЕЦКА» |

| 83027, г. Донецк, ул. Звягильского, д.48 Телефон: (062)2577921 ИКЮЛ : 2648068

|

Н.В.Кушнир

Синтаксический и пунктуационный анализ в рамках ОГЭ по русскому языку: пособие по подготовке

Учебное пособие

Донецк

2022

Аннотация

к методической разработке

«ОГЭ по русскому языку: пособие по подготовке»

Основной государственный экзамен по русскому языку является обязательным для всех девятиклассников. Он подводит итог обучению в основной школе, охватывая учебный материал 5-9 классов.

Данное пособие посвящено вопросам подготовки и самоподготовки к экзамену, обобщая учебный материал по синтаксису и пунктуации, сосредоточенный в заданиях 2-4, и предоставляя образцы заданий и комплексные измерительные материалы к ОГЭ из открытых источников.

Пособие содержит разбор структуры КИМ ОГЭ, теоретический материал к заданиям 2-4, представленный в виде правил, схем и таблиц, образцы заданий с разбором правильных ответов, задания для самоподготовки по отдельным тестовым вопросам, алгоритмы работы над заданиями и памятки.

Теоретический материал подан с опорой на серию учебников по русскому языку .А.Ладыженской, М. Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.

Материалы пособия станут серьезной помощью учащимся при самоподготовке к ГИА и ОГЭ за курс основной школы

Введение…………………………………………………………………….5

Задания 2-5

Задание 2. Синтаксический анализ ……………………………….….5

Грамматическая основа предложения. Виды и способы выражения подлежащего и сказуемого………………………7

Виды односоставных простых предложений……………….15

Простое осложненное предложение…………………………20

Однородные члены предложения………….…20

Обособленные члены предложения………….21

Вводные слова………………………………….23

Обращения………………………………………25

Простые и сложные предложения. Виды сложных предложений…………………………………………………….28

Задание 3. Пунктуационный анализ……………………………................36

Задание 4. Синтаксический анализ Синонимия словосочетаний...............44

IV. Литература……………………………………………………………….51

Основной государственный экзамен по русскому языку сдают все девятиклассники. Это один из обязательных предметов. Обычно его сдают в первых числах июня. Экзамен длится 3 часа 55 минут.

Экзаменационные материалы состоят из трех частей:

— Часть 1. Задание 1. Изложение

— Часть 2. Задания 2-8. Тестовая часть

— Часть 3. Задание 9. Сочинение

Как проходит экзамен? Вы получаете бланки и заполняете их. Сам экзамен начинается с изложения, текст которого вы прослушаете в качественной аудиозаписи. После короткого пятиминутного перерыва – второе прослушивание текста и написание изложения

Дальше в полной тишине начинается ваша личная работа над экзаменационными материалами. В бланке ответов есть специально отведенное место для вписывания текста изложения, внесения ответов на тестовые вопросы. Тестовых вопросов во второй части всего 7. Это немного, но вопросы сложные. Они охватывают синтаксический и пунктуационный анализ предложения, работу со словосочетаниями, орфографический анализ. Задания 6-9 относятся к тексту, который потребует от вас умения внимательно читать, понимать прочитанное, видеть различные средства выразительности.

Обратите внимание: в тесте нет выбора ответов. Нужно самому определить, какое слово, словосочетание или цифры вписать в поле для правильно ответа. При этом ответ, содержащий меньшее или большее количество правильно выбранных ответов или другие неточности, не засчитывается , не засчитывается и ответ, содержащий орфографическую ошибку

Третья часть ОГЭ по русскому – это сочинение по прочитанному тексту, к которому дается три темы на выбор.

Таким образом, экзаменационная работа состоит из трех частей. Тест и две письменные части – сочинение и изложение. Всего за ОГЭ по русскому языку можно получить 33 балла.

Однако сегодня я предлагаю остановиться на тех заданиях, к которым Вы готовились, начиная с пятого класса – к заданиям, связанным с синтаксическим и пунктуационным анализом предложений и текстов. Они стоят три тестовых балла и потребуют от вас мобилизации всех знаний, полученных ранее.

Я уверена, что школьник даже со средним уровнем может подготовиться к ОГЭ по русскому языку самостоятельно и сдать его на положительную отметку.

Задания 2-5

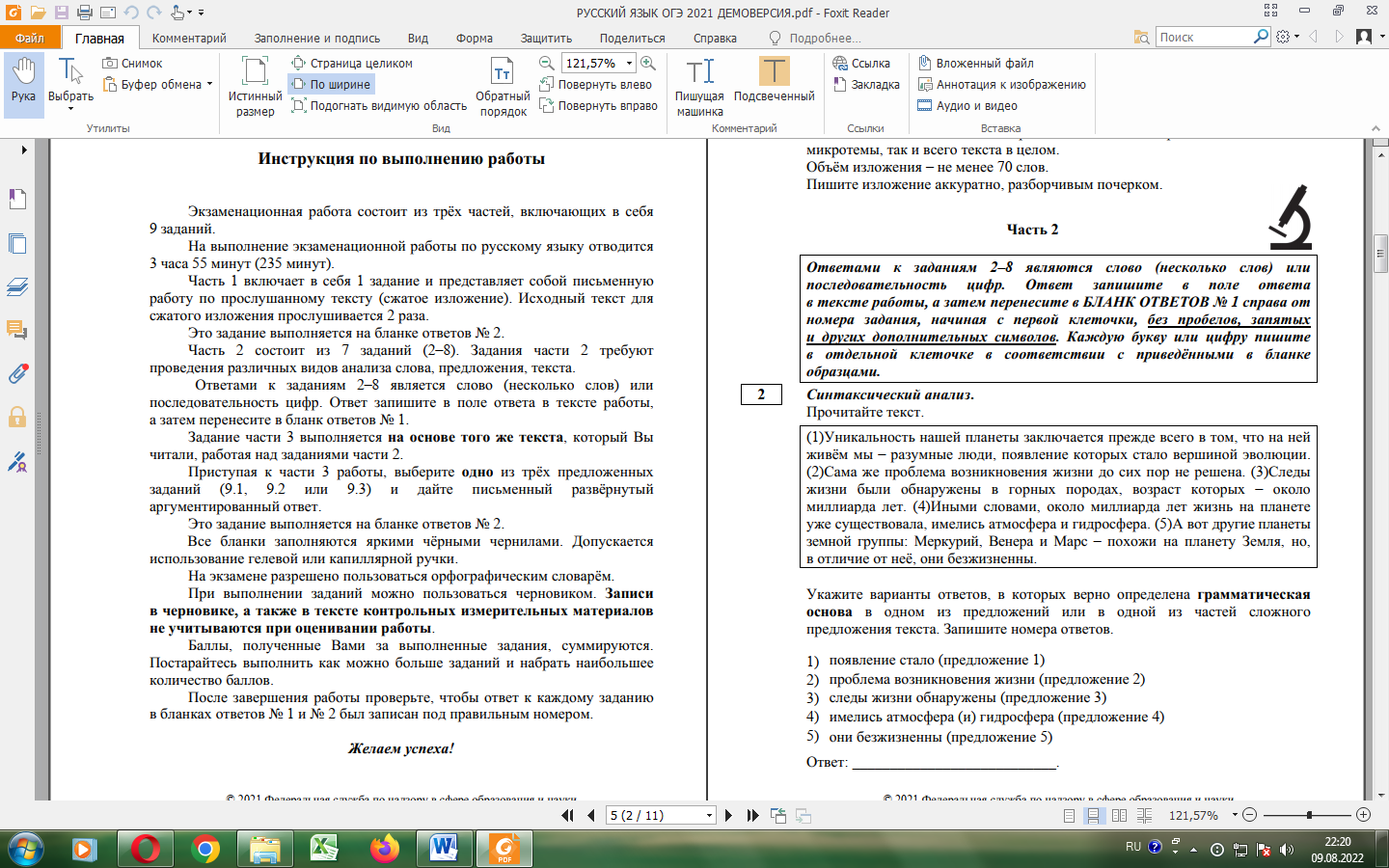

Задание 2. Синтаксический анализ Теория и практика Т естовую часть открывает задание 2, связанное с синтаксическим анализом предложений. Выглядит задание следующим образом:

естовую часть открывает задание 2, связанное с синтаксическим анализом предложений. Выглядит задание следующим образом:

Вопрос предполагает наличие нескольких (двух или трех) правильных ответов. Неполный ответ ли частично правильный (указаны 1 или 2 правильных ответа из трех, указаны три правильных ответа вместо двух) считается неверным.

Как работать с таким вопросом?

Выделить границы простых предложений, найти грамматические основы и то, что осложняет простое предложение (при необходимости).

Соотнести характеристику предложения, записанную в вопросе, с самим предложением и отметить правильность/неправильность ответа.

Если есть сомнения – поставьте в черновике знак вопроса около формулировки.

Не забудьте: если формулировка частично совпадает с правильным ответом(например, грамматическая основа указана неполностью, названо одно из однородных подлежащих или сказуемых, указано, что предложение осложнено, но неправильно написано чем) , скорее всего, этот вариант ответа неверный

Обратите внимание: правильных ответов не бывает меньше двух и больше трех.

Следует обратить внимание на то, что предлагаемая формулировка вопроса не единственная и не охватывает весь возможный перечень тем, которые необходимы для ответа на этот и связанный с ним третий вопрос теста.

Итак, что чаще всего спрашивают на ОГЭ и что необходимо уметь отличать?

Грамматическая основа предложения. Виды и способы выражения подлежащего и сказуемого

Виды односоставных простых предложений

Простое осложненное предложение

Простые и сложные предложения

Виды сложных предложений

Грамматическая основа предложения

Грамматическая основа простого предложения – это подлежащее и сказуемое.

Подлежащее - это главный член двусоставного предложения, обозначающий предмет, действие которого выражается сказуемым. Отвечает подлежащее на вопрос кто? что?

Самой распространенной формой выражения подлежащего является именительный падеж имени существительного. Например: Лошади шли шагом и скоро стали.

Для выражения подлежащего широко используются также

местоимения, например: Он едва удостоил бедную девушку беглым и равнодушным взглядом. Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Она не сводит глаз с дороги, что идет через рощу. Жил некто человек безродный, одинокий . (Кр.);

имена числительные, например: Пятнадцать - нечетное число; Семеро одного не ждут.

неопределенная форма глагола: Расчудесное это занятие - снегирей ловить. Ходить ночью по горам опасно. Неопределенная форма вспомогательного глагола может иметь при себе тесно связанное с ней по смыслу управляемое слово, и тогда все сочетание выступает в роли составного подлежащего, например: Стать учителем - его постоянная мечта.

В роли подлежащего могут выступать цельные по значению словосочетания, лексически или синтаксически неразложимые:

Составные географические наименования (Северный Ледовитый океан, Южная Америка, Баренцево море, остров Новая Земля, Западно-Сибирская равнина); названия учреждений (Министерство здравоохранения, Государственный банк); устойчивые сочетания слов (железная дорога, сельское хозяйство, красная смородина); так называемые крылатые слова (ахиллесова пята, прокрустово ложе, сизифов труд, филькина грамота).

Сочетание существительного, имеющего количественное значение (большинство, меньшинство, ряд, часть и т.п.) с существительным (или местоимением) в родительном падеже, например: У князя в сакле собралось уже множество народа. Ряд лиц, виденных Бельтовым, не выходили у него из головы.

Сочетание числительного или местоименных слов сколько, несколько, столько с существительным в родительном падеже. Например: В квартире обитали только два рояля, скрипка и виолончель. Все три всадника ехали молча. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке. Много птиц, красных, желтых, зеленых, летало в ветвях. Около шестисот арнаутов рассыпались по Бессарабии...

Сочетание прилагательного, или числительного, или местоимения в именительном падеже и существительного (или местоимения) в родительном падеже с предлогом из, например: Лучший из учеников не мог решить эту задачу; Один из вас должен помочь мне; Некоторые из присутствующих не согласились с докладчиком.

Сочетание неопределенного местоимения с именем прилагательным, например: Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика... Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное... .

Сочетание имени существительного (или личного местоимения) в именительном падеже и имени существительного в творительном падеже с предлогом с (типа «брат с сестрой»), например: Дед с матерью шли впереди всех. Мы с Арсением Александровичем Тарковским идем по Литейному.

Сказуемое — это главный член двусоставного предложения, который обозначает действие, состояние или признак предмета, названного подлежащим. Сказуемое соотносится с подлежащим по смыслу и грамматически и отвечает на вопросы: что делает предмет? что с ним происходит? каков он? что он такое? кто он такой? и др.

Сказуемое может быть простым глагольным (ПГС), составным глагольным (СГС), составным именным (СИС).

Простое глагольное сказуемое выражается различными глагольными формами. Например:

1) глагол в форме изъявительного наклонения: Ветер осенний наводит печаль. Пугачев мрачно ждал моего ответа.

2) глагол в форме повелительного наклонения: Ты с басом, Мишенька, садись против альта... Пусть сильнее грянет буря!

3) глагол в форме сослагательного наклонения: Ты бы ложилась, нянечка (Ч.).

4) инфинитивом со значением энергичного начала действия: Наша братия - ругаться (Помял.); И новые друзья ну обниматься, ну целоваться... (Кр.);

5) глагольным междометием (междометной формой глагола) со значением мгновенного действия: ...Татьяна прыг в другие сени (П.); Вдруг старушка мать - шасть в комнату (Т.);

6) фразеологическими оборотами, например: задел за живое, вышел из терпения, попал впросак, бьет баклуши, впал в сомнение, пляшет под чужую дудку, пришел к убеждению, пришел в негодование, ходит ходуном, принимает участие, точит лясы, мозолит глаза, поднял тревогу, без ножа зарезал, из пальца высосал, приказал долго жить, положил зубы на полку, выжил из ума, обдал презрением и т.п.

Составное глагольное сказуемое образуется из двух глаголов: вспомогательного глагола в личной форме и инфинитива, выражающего основное смысловое значение всей конструкции.

В качестве вспомогательного глагола употребляются:

1) глаголы, обозначающие протекание действия (начало, продолжение, конец действия), например: начать (начинать), приняться (приниматься, продолжать, кончить (кончать), прекратить (прекращать), бросить (бросать) - в значении «кончить, кончать» и др.: Владимир начинал сильно беспокоиться. Я стал слабеть и здоровьем.

2) глаголы, обозначающие желание, возможность или намерение совершить действие, способность или предрасположенность к его совершению, волеизъявление, также внутренние переживания, процессы мысли и т.п. (так называемые модальные глаголы), например хотеть, желать, мочь, уметь, намереваться, пытаться, стараться, отказываться, надеяться, бояться и др. Я хотел изобразить обыкновенных порядочных людей нового поколения. Намеревался ответить мне с видимой благосклонностью, но вдруг насторожился. Попытался объяснить это - мне не поверили .

3) фразеологизм типа иметь желание, иметь намерение, гореть желанием, гореть нетерпением, изъявить согласие, сделать усилие и т.п. Например: Я не имею намерения вредить вам. Инсаров давно кончил все свои сборы и горел желанием поскорее вырваться из Москвы. Путешественники еще сделали усилие пройти вперед...

4) краткие прилагательные, употребляющиеся в роли сказуемого со значением внутреннего состояния, склонности, способности к чему-либо и т.д.: рад, должен, готов, склонен, способен, властен, волен, горазд и др. Например: А ты расславить это рад? Я склонен думать, что обстоятельства изменятся в нашу пользу. Я даже вовсе не намерен вас мучить расспросами...

Составное именное сказуемое состоит из глагольной связки и именной части, например: Моя сестра была учительницей.

В качестве глагольной связки в составном именном сказуемом выступают:.

глагол быть в различных формах времени и наклонения. Например: А вот он-то и есть этот чиновник. Лизавета Ивановна была домашнею мученицей. Если сказуемое имеет значение настоящего времени, связка есть, как правило, отсутствует (в этом случае говорят о нулевой связке), например: Все богачи – скряги.

глаголы стать, становиться, казаться, являться, делаться, считаться, называться и др. Например: Вот наша девушка уж стала девой зрелой. Уж в роще огонек становится огнем.

глагол движения вернуться, возвратиться, идти, уходить, стоять, лежать, сидеть, родиться, жить, умереть, работать и др. Например: Онегин жил анахоретом. Я родился перекати-полем... Кити возвращалась домой, в Россию, излеченная

В роли именной части составного сказуемого употребляются именные части речи (существительное, прилагательное, числительное, местоимение):

имя существительное в именительном или творительном падеже, например: Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Он был среднего роста.

имя прилагательное в именительном или творительном падеже, краткой форме, форме сравнительной или превосходной степени, например: Ветер был встречный. Характер у него. стал тяжелым, раздражительным. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была...

имя числительное или количественно-именное сочетание, например: Их изба была третья с краю. Он был, казалось, лет шести..

местоимение, например: ...Я был не я, а какое-то неземное существо.

наречие со связкой или без нее, например: В твои годы я была замужем.Ведь я ей несколько сродни.

причастие, например: Червонец был запачкан и в пыли. Я сидел погруженный в глубокую задумчивость.

междометие, например: Она теперь ай-ай-ай.

фразеологизм, например: ...В тот день она была не в духе. Он был мастер на все руки.

| подлежащее | сказуемое | ||

| Кто? что? | Что делает подлежащее? Что с ним делается? Что о нем рассказывается? Каково оно? | ||

| Простое глагольное | Составное | ||

| Глагольное | Именное | ||

| Имя сущес-твитель-ное. Местоиме-ние Имя чис-лительное Инфинитив Словосоче-тание Фразело-гизм | Выражено глаголом в форме | вспомогательный глагол + инфинитив вспомог.глагол – это: Фазовые глаголы (начать…) Модальные глаголы (хотеть, мочь…) Кратк.прил, не имеющие полной формы рад,должен,намерен,готов,способен,волен. Слова состояния можно, нельзя Фразеологизм типа иметь желание, иметь намерение.. | Глагольная связка + именная часть В роли связки 1. глагол «быть, в том числе 2. глагол стать, казаться, являться, считаться, оставаться, …. 3. связка, обозначенная глаголом движения или состояния: сидеть, стоять, бежать, вернуться, идти, лежать, работать, родиться, жить |

| Именная часть – имя существительное, прилагательное в им. или тв. падеже, имя числительное или количественно-именное сочетание местоимение. наречие. причастие. междометие фразеологизм | |||

| Мыслить — значит сохранить ясность ума до глубоких лет. Несколько тропинок вились между ёлками и соснами. | Сейте разумное, доброе, вечное. (Н. Некрасов) | По праздникам можно было понежиться в постели подольше Да, над этим решительно следует подумать Генри перестал жевать, посмотрел через костер на собак и пересчитал их | Он был похож на маму. Доброта — качество, излишек которого не вредит И как теперь она стала чужда и далека ему! Мать лежала спокойная, такая же бледная, как всегда

|

| Задание Найди ответ на вопросы ОГЭ Синтаксический анализ. Прочитайте текст. (1)Кинематограф возник в конце XIX века. (2)Он постепенно овладевал звуком, цветом, широкоформатным экраном, а также вырабатывал систему выразительных и изобразительных средств, //что помогло ему перерасти в разветвлённую и вполне самостоятельную отрасль культуры. (3)Но кино пользуется выразительно-изобразительными средствами и других видов искусства, что свидетельствует о его синтетичности. (4)Наиболее прочными и многообразными являются его связи с литературой, и это находит своё прямое подтверждение в возросшем значении сценария, который лежит в основе картины. (5)А сценарий есть прежде всего явление литературное, в нём достигается естественный сплав драматического действия с элементами эпического повествования. Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов. кинематограф возник (предложение 1) он вырабатывал (предложение 2) свидетельствует (предложение 3) это находит подтверждение (предложение 4) сценарий есть (предложение 5) Прочитайте текст. (1)Общепринятое положение о единых для человека и животных закономерностях эволюции мозга позволяет считать, что эмоции сформировались задолго до появления человека. (2)Именно с таких позиций рассмотрел эмоции Ч. Дарвин, его исследования были систематизированы в работе «Выражение эмоций у человека и животных». (3)Учёным был приведён большой материал по сравнительному анализу мимики, жестов, голосовых и вегетативных реакций при аффективных состояниях человека и у представителей разных отрядов млекопитающих. (4)Выразительные движения Ч. Дарвин рассматривал как сформировавшиеся в процессе естественного отбора приспособительные реакции, существенные для общения с особями своего или других биологических видов. (5)Именно эти исследования привели Дарвина к убеждению, что многие чувства человека, проявляющиеся в мимике и жестах, – результат эволюционного процесса. Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов. эмоции сформировались (предложение 1) исследования были систематизированы (предложение 2) учёным был приведён (предложение 3) реакции рассматривал (предложение 4) исследования – результат (предложение 5) |

Прочитайте текст.

(1) Уникальность нашей планеты заключается прежде всего в том, что на ней живем мы – разумные люди, появление которых стало вершиной эволюции. (2) Сама же проблема возникновения жизни до сих пор не решена. (3) Следы жизни были обнаружены в горных породах, возраст которых – около миллиарда лет. (4) Иными словами, около миллиарда лет жизнь на планете уже существовала, имелись атмосфера и гидросфера. (5) А вот другие планеты земной группы: Меркурии, Венера и Марс – похожи на планету Земля, но, в отличие от нее, они безжизненны.

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов.

появление стало (предложение 1)

проблема возникновения жизни (предложение 2)

следы жизни обнаружены (предложение 3)

имелись атмосфера (и) гидросфера (предложение 4)

Они безжизненны (предложение 5)

Прочитайте текст.

(1)Натуралистов всегда поражала особенность охоты сов: птицы охотятся в темноте на мелких грызунов и вылавливают их немало – десятки за ночь. (2)Может быть, совы разыскивают добычу с помощью какого-нибудь необычного чувства? (3)Некоторые учёные считают, что совы видят инфракрасные лучи, которые излучает тело жертвы. (4)Возможно, что глаза совы улавливают невидимые для нашего зрения инфракрасные, то есть тепловые, лучи. (5)Установлено, что инфракрасные лучи представляют собой тепловое излучение всякого нагретого предмета.

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов.

натуралистов поражала (предложение 1)

может быть (предложение 2)

| считают (предложение 3) возможно (предложение 4) установлено (предложение 5) |

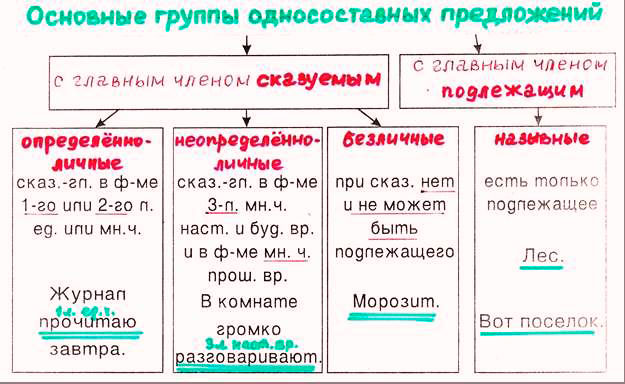

Виды односоставных предложений

В зависимости от наличия главных членов предложения делят на двусоставные и односоставные

Двусоставное предложение – это предложение, в структуре которого есть и подлежащее, и сказуемое, например: Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений

Односоставное предложение содержит один главный член – подлежащее или сказуемое, например: Взгрустнулось как-то мне в степи однообразной. Донецкая дорога.

Виды односоставных предложений определяют в зависимости от того, какой главный член составляет грамматическую основу. Если подлежащее, то предложение назывное, а если сказуемое, то это может быть

Определенно-личное;

неопределенно-личное;

обобщенно-личное;

безличное предложение.

В назывном предложении грамматическая основа состоит только из подлежащего. Особенно часто назывные предложения встречаются в описаниях природы, особенно в экспозиции, например: Двадцать первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле.

Определенно-личные предложенияЭто односоставные предложения с главным членом – сказуемым, в которых подлежащее легко восстанавливается благодаря форме глагола. Сказуемое (простое или составное глагольное) выражено глаголом в 1 или 2 лице единственного или множественного числа настоящего или будущего времени или повелительного наклонения, например: Люблю грозу в начале мая

Неопределенно-личные предложенияА в этом случае мы не знаем, кто совершает действие, названное сказуемым, не знаем даже, он один или их много. Сказуемое, также простое или составное глагольное, стоит в 3 лице множественного числа настоящего или будущего времени или во множественном числе прошедшего времен. Например: В Мариуполе восстанавливают поврежденные дома. Когда же дадут воду?

Если сказуемое стоит в тех же формах, но в единственном числе, предложение не неопределенно-личное, а неполное.

Безличное предложениеВ безличном предложении подлежащего нет и не может быть в принципе, так как никто не совершает то, что названо сказуемым: оно существует или совершается само собой. Сказуемое в этом случае может быть любого типа, а выражаться разными частями речи:

безличным глаголом (Вечерело);

личным глаголом в безличной форме (Его трясло от холода);

словом категории состояния (Хорошо в лесу!);

словом «нет» (Денег нет!) и т.д.

Пословицы часто являются односоставными предложениями, но по смыслу они не похожи ни на определенно-личные, ни на неопределенно-личные, так как подлежащим мыслится любой субъект, например: Чужую беду руками разведу. Цыплят по осени считают. Несмотря на форму сказуемого, в обоих случаях имеется в виду одно и то же: это действие совершают или могут совершать все.

Задание

Найди ответ на вопросы ОГЭ

Прочитайте текст.

(1) Грибы – необычные представители живого мира, выделенные в отдельное царство природы. (2)Иногда грибы называют третьим царством, потому что они не относятся ни к растениям, ни к животным, грибы занимают особое место между растениями и животными. (3) По способу питания грибы больше похожи на животных; они не имеют хлорофилла и не способны к фотосинтезу, а питаются исключительно готовой органикой. (4)Грибы, как и папоротник, – древнейшие обитатели Земли, они старше динозавров, которых пережили. (5)Грибы чрезвычайно живучи, они не пострадали после Чернобыльской аварии.

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера ответов.

1) Грамматическая основа второй части предложения (1) – грибы

представители.

2) Первая часть предложения (2) односоставное неопределённо-личное

предложение.

3) Предложение (3) состоит из трёх грамматических основ.

4) Предложение (4) – осложнено сравнительным оборотом и обособленным

определением.

5) Предложение (5) сложное бессоюзное, состоит из двух грамматических

основ.

Прочитайте текст.

(1) В настоящее время вилка – самый популярный и часто используемый предмет кухонной утвари. (2)Но мало кто знает, что все попытки ввести вилку в употребление в XVII веке наталкивались на упорное сопротивление Церкви. (3)Католическая церковь, называя вилку «излишней роскошью», не приветствовала её использование –

употребление ее при дворах монархов рассматривалось как безбожие или даже связь с дьяволом. (4)Вилка была заимствована у венецианцев,

которые пользовались ею, когда ели фрукты, чтобы сок не окрашивал

пальцы. (5)Во Франции долго пользовались пятипалой вилкой.

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера ответов.

Грамматическая основа второй части предложения (1) – вилка предмет.

Предложение (2) сложноподчинённое с придаточным

обстоятельственным времени.

Предложение (3) состоит из трёх грамматических основ.

Предложение (4) состоит из четырёх грамматических основ.

Предложение (5) односоставное неопределённо-личное.

Прочитайте текст.

(1) По заключению учёных, которые изучали и анализировали найденные останки первобытных людей, строение их скелета и костей ног, первые образцы древнейшей обуви появились в конце эпохи палеолита в западной части Европы. (2)Именно в этот период начали происходить изменения в строении стопы древних людей: мизинец стал уменьшаться вместе с общей формой стопы, что происходило из-за ношения узкой обуви. (3)Начало истории обуви положило произошедшее в этот период похолодание и основание первых древних цивилизаций. (4)Чтобы уберечься от холода, люди стали надевать на себя шкуры животных, а ноги обматывать кусками кожи. (5)Для утепления между кожей клали слой сухой травы, в качестве креплений использовали лыко из древесной коры.

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера ответов.

Предложение (1) сложноподчинённое с придаточным определительным, состоит из двух грамматических основ.

Сказуемое во второй части предложения (2) составное именное.

Грамматическая основа предложения (3) – начало положило.

В предложении (4) две грамматические основы.

Предложение (5) простое неопределённо-личное.

Прочитайте текст.

(1) Как и все древние праздники, Хэллоуин изначально был языческим. (2)В ночь с 31 октября на 1 ноября древние кельты, обитавшие на тех

обширных территориях, где ныне расположена Франция, Британия и

Ирландия, отмечали Новый год, именовавшийся Самайном, что дословно переводится как «конец лета». (3)У кельтов не было четырех времен года, только два – лето, когда жизнь кипит, цветы цветут, на улице тепло и урожай зреет, и зима, когда всё замирает, засыпает и ждет лета. (4) Чтобы потусторонние граждане не озоровали и не пакостили ныне живущим, кельты действовали по принципу «лучший способ защиты – это нападение»: с заходом солнца напяливали звериные шкуры, разрисовывали физиономии и начинали буянить. (5) Чтобы отпугнуть страшных гостей от оставленных без присмотра домов, оставляли сторожей – вырезанные из турнепса страшные образины, в которых тлели угольки из священного костра.

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Запишите номера ответов.

1) Грамматическая основа второй части предложения (1) – Хеллоуин был.

2) Первая часть предложения (2) осложнено обособленным определением,

выраженным причастным оборотом.

3) Первая часть предложения (3) – односоставное безличное предложение.

4) Придаточная часть предложения (4) осложнена однородными

сказуемыми.

5) Предложение (5) сложноподчинённое с последовательным подчинением

придаточных.

Простое осложненное предложение

Итак, простое предложение – синтаксическая единица, которая имеет одну грамматическую основу. Простое предложение может быть осложнено однородными членами, обособленными конструкциями, вводными словами, обращениями и т.д., например: Виктор Петрович, позвольте нам уйти пораньше. – В этом предложении грамматическая основа состоит из одного глагола (это односоставное предложение), а обращение осложняет его. У обращения нет своей грамматической основы, но оно тесно связано по смыслу с основной частью синтаксической единицы.

Можно сделать вывод о том, что осложняющий компонент – это некая дополнительная информация, которая связана с предложением.

Классификация элементов, осложняющих простое предложение| Осложняющий элемент | Пример |

| Однородные члены предложения | Я умею играть на пианино, гармони и флейте |

| Обособленные члены предложения | Я не слышал ничего, кроме тиканья часов |

| Вводные и вставные конструкции | Сестра, однако, ничего не заметила |

| Обращение | Сынок, принеси мне пилу. |

Однородные члены предложения

Однородными называются такие члены предложения, которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же члену предложения или поясняются одним и тем же членом предложения. Например: Я часто получаю письма и посылки. Я часто получаю и отправляю письма.

Однородные члены обычно выражаются словами одной части речи, как это было в предложениях выше, но могут быть выражены и разными частями речи. Например: Он говорил медленно, с большими паузами.

Однородные члены в предложениях могут иметь зависимые слова. Например: Мужики снимали с головы шапки и кланялись.

В одном предложении может быть несколько рядов однородных членов. Например: Луна поднималась и освещала дорогу, поле и дома деревни.

Однородные и неоднородные определенияК одному и тому же слову в предложении может относиться несколько определений, которые могут быть однородными и неоднородными. Научиться различать эти два вида определений необходимо, так как однородные определения на письме разделяются запятыми, а между неоднородными определениями запятая не ставится.

| Однородные определения | Неоднородные определения |

| произносятся с перечислительной интонацией и характеризуют предмет с одной стороны: по цвету, форме, размеру и так далее. По утрам солнце бьет в беседку сквозь пурпурную, лиловую, зеленую и лимонную листву | характеризуют предмет с разных сторон и произносятся без перечислительной интонации, например: Был невыносимо жаркий июльский день |

| не могут быть выражены прилагательными, относящимися к разным лексическим разрядам.

| могут быть выражены прилагательными, относящимися к разным лексическим разрядам. На крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке |

| Иногда в художественных произведениях могут встретиться предложения, в которых между определениями, характеризующими предмет с разных сторон, стоят запятые. Наступила дождливая, грязная, темная осень | если одно определение выражено местоимением или числительным, а другое – прилагательным. Почему ты не надеваешь свое новое платье? |

Обособленные члены предложения

Обособленные члены предложения выделяются на письме запятыми с двух сторон — обособляются. Как правило, их можно исключить или переставить в другое место предложения, а запятые помогают понять структуру предложения, выделяя графически его часть.

Обособляться могут любые второстепенные члены. Их основная функция – уточнить мысль, придать тексту большую выразительность. В отличие от вводных слов и других слов, не связанных грамматически с предложением, к обособленным членам можно поставить вопрос.

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами – это чаще всего запятые.

Обособление определений

Определения обособляются достаточно часто. Такая конструкция представляет собой обычно прилагательное или причастие, как правило с зависимыми словами. Однако надо помнить, что определения обособляются не во всех случаях.

| правило | пример |

| Обосабливаются согласованные распространенные определения, выраженные словосочетанием с прил. или прич.оборотом, если стоят после определяемого слова | Из окна виднелось ровное ржаное поле, окутанное серой дождевой дымкой |

| Распространённые определения, стоящие перед определяемым словом, если имеют обстоятельственное значение | Освежённые дождём, цветы были особенно хороши. |

| Любое определение, относящееся к местоимению | Сегодня она, в новом голубом капоте, была особенно молода и внушительно красива |

| Два однородных согласованных нераспространённых определения, стоящих после определяемого существительного. | Последний луч, и жёлтый, и тяжёлый, застыл в букете ярких георгин. |

| несогласованное определение, относящееся к нарицательному существительному. | Яблоневый сад, весь в солнечных пятнах, спускался по склону холма. |

| Определения-существительные обособляются, если отделены от определяемого слова другими членами предложения | После десерта все двинулись к буфету, где, в чёрном платье, с чёрной сеточкой на голове, сидела Каролина |

| Определения-существительные обычно обособляются, если относятся к имени собственному, поскольку дополняют, уточняют представление о лице или о предмете | Саша Бережнова, в шёлковом платье, в чепце на затылке и в шали, сидела на диване |

Обособление приложений

Приложение – это особый вид определения, выраженный существительным в том же числе и падеже, что и существительное или местоимение, которое оно определяет: попрыгунья-стрекоза, краса-девица.

Обосабливаются:

1. Распространённые приложения – нарицательные существительные с зависимыми словами до и после определяемого существительного: Он пришёл с сыном, десятилетним мальчиком, на выставку. Спутница наша, удача нас не покинет.

2. Одиночное приложение после нарицательного и собственного имени. Может быть – тире: Я подружился с Гайдаром, удивительным человеком, прошедшим суровую школу жизни.Я шёл по улице с приятелем – замечательным художником.

3. Любое приложение до и после личного местоимения: Участник форума, он успешно выступил с докладом.

4. Приложения со словами: по имени, по фамилии, по прозвищу и союзом как (в значении причины): Верный слуга, по имени Иван, спас его.

Обратите внимание: Одиночные приложения, стоящие после определяемого слова, не выделяемые при произношении интонационно, не обособляются, т.к. сливаются с ним: В темноте подъезда я не узнал Мишку-соседа.

Обратите внимание: Обособленные приложения могут пунктуационно оформляться не запятой, а тире, которое ставится, если приложение особенно подчёркивается голосом и выделяется паузой. Скоро Новый год – любимый праздник детворы.

Обособление дополнений

Обособляются дополнения, выраженные существительными с предлогами: кроме, помимо, сверх, за исключением, включая, исключая, вместо, наряду с. В них передаются значения включения -исключения или замещения. Например: Сверх всяких ожиданий, весна была холодной.

Обособление обстоятельств

1. Деепричастный оборот или одиночное деепричастие до или после глагола: Листья, падая, шепчутся. Река пенилась, вздымая валы

2. Обстоятельство с предлогом несмотря на: В домах, несмотря на ранний час, горели лампы.

3. С целью усиления обстоятельства с предлогами: благодаря, согласно, вопреки, по причине, в случае, ввиду, вследствие: Командир, по случаю награждения, созвал подчинённых.

4. Деепричастные обороты, представляющие собой фразеологические обороты не обособляются. Серёжа бежал сломя голову

Обособление уточняющих, пояснительных и присоединительных членов предложения.

1. Обстоятельства места и времени (вопросы: где именно? когда именно?) Внизу (где именно?), /под обрывом/, синело море

2. Могут быть обособлены определения со значением цвета, возраста, размера и др. Катер шёл в чёрной (какой именно?), /почти чернильного цвета/, темноте

3. Приложение, присоединяемое к уточняемым словам при помощи союза или, то есть: Песцы, или полярные лисицы, успешно разводятся теперь в нескольких совхозах

Вводные слова. Вставные конструкции.

Вводные слова – это слова (одно слово, словосочетание, развернутые сочетания слов), при помощи которых говорящий выражает свое отношение к тому, что он сообщает.

| ЗНАЧЕНИЕ ВВОДНЫХ СЛОВ | ПРИМЕРЫ |

| степень уверенности | конечно, разумеется, непременно, как правило, без сомнения и др. // наверное, может быть, должно быть, видимо, по всей вероятности |

| выражающие эмоциональную оценку сообщения | к счастью, к нашей общей радости, на радость, к удивлению, удивительное дело |

| источник сообщения | по-моему, по моему мнению, по словам кого-либо, по сообщению кого-либо, по преданию, дескать, как известно, помнится, по выражению кого-либо, по сообщениям печати |

| выражающие отношения между частями высказывания | во-первых, во-вторых, например, к примеру, наконец, наоборот, напротив, следовательно, таким образом, итак, вообще, одним словом, значит, между прочим, кстати, с одной стороны, с другой стороны, кроме того и |

| Выражающие отношение к способу оформления мысли | короче говоря, другими словами, между нами говоря, скажу прямо, по совести говоря, лучше сказать, как говорится |

| Привлечение внимание собеседника | послушай, представь, видите ли, будьте добры, пожалуйста, знаешь ли, поверьте |

| степень обычности излагаемого | по обычаю, бывает, случается, как правило, как исключение |

Примечание:

Вряд ли, едва ли, навряд ли, авось, всё-таки, всё равно, даже, именно, якобы, только, буквально, ведь, небось, тем не менее, лишь и др. – частицы. У них нет лексического значения (вводные слова, напротив, обладают лексическим значением морфологически являются самостоятельными частями речи: существительным, глаголом и т. п.), они не выделяются голосом, не произносятся с паузой, на них не падает особое смысловое ударение, они не обособляются.

Примечание: Не являются вводными словами и не обособляются наречия вдруг, вдобавок, поэтому, сначала, поистине, по крайней мере, по-прежнему и др. В предложении к ним можно задать вопрос, они являются обстоятельствами Никогда не бывают вводными и не выделяются запятыми слова: будто, как будто, вряд ли, едва ли, якобы, почти, даже, именно, ведь, только, непременно, вот, как раз, всё-таки, обязательно, вдруг.

Вставные конструкции более разнообразны и многофункциональны, нежели вводные слова. Вставные конструкции иногда могут быть отчасти связаны грамматически с предложением. Они никогда не стоят в самом начале предложения, как бы разрывают предложение, привнося в него чужеродный элемент, своего рода мысли вслух. Алексей опоздал (а он прежде всегда приходил даже чуть раньше) и демонстративно громко, перебивая докладчика, извинился за опоздание. На следующее утро Антон (как ни печально это осознавать) решил порвать с Инной и уехать на край света»

Обращение.

Обращение – это слово или словосочетание, называющее того, к кому или к чему адресована речь. Например: Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной

Основная цель обращения – привлечь внимание, хотя иногда обращение может и выражать отношение к собеседнику: Что делаешь, милая?

В одном предложении может быть даже несколько обращений, направленных к одному адресату, одно из которых только называет слушателя, а другое – оценивает, например: Поезжайте, душенька, Илья Ильич!

Обращение не является членом предложения, но может иметь зависимые слова, то есть быть распространенным, например: Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда!

На письме обращения выделяются запятыми. Если обращение эмоционально окрашено и стоит в начале предложения, то после него может стоять восклицательный знак: Что, батька, так рано поднялся?

Ребята! Не Москва ль за нами?

Задание

Найди ответ на вопросы ОГЭ

Прочитайте текст.

(1)Что изображают дымковские игрушки? (2)Нянек с детьми, баранов с золотыми рогами, гусей, уточек, индюшек с индюшатами, петухов, оленей и, конечно, молодых людей, катающихся на лодке, скоморохов на конях, барынь с зонтиками. (3)Дымковской игрушке чужды полутона и незаметные переходы. (4)Вся она броская, яркая, горящая цветными пятнами. (5)Она напоминает рисунки, выполненные детьми, в ней присутствует полнота ощущения радости жизни.

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера ответов.

Предложение 1 вопросительное, односоставное неопределённо-личное.

Предложение 2 неполное

В предложении 3 грамматическая основа – чужды полутона.

В предложении 4 составные именные сказуемые.

Простое предложение 5 осложнено однородными сказуемыми.

| Прочитайте текст (1)Ртуть – уникальный химический элемент. (2)Это единственный жидкий металл. (3)До сих пор это утверждение неизменно воспроизводится не только в школьных учебниках, но и в справочниках по химии и металлургии. (4)Однако уникальность ртути исчезла в тот самый день, когда Маргарита Перé, ученица Марии Склодóвской-Кюри́ открыла новый элемент и назвала его в честь своей родины францием. (5)Плавясь при температуре 8 °С, франций устранил монополию ртути на право считаться единственным жидким металлом.

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера ответов. В предложении 1 содержится составное именное сказуемое Предложение 2 нераспространённое Предложение 3 сложносочинённое Вторая часть предложения 4 осложнена обособленным приложением. Предложение 5 осложнено обособленным определением, выраженным причастным оборотом. |

|

|

Прочитайте текст

(1)Какой неожиданной порой бывает история лингвистических терминов! (2)Такие термины, как «подлежащее» и «сказуемое», были введены М.В. Ломоносовым. (3)Подлежащее – значит «лежащее в основе предложения», а сказуемое называют так потому, что оно содержит в себе различную информацию о подлежащем. (4)Иначе говоря, оно то, что «сказано о подлежащем». (5)И важно помнить: сказуемое обозначает не только действие подлежащего, но и его признак, отвечает не только на вопрос «что делает?», но и на вопросы «каков?», «что говорится о подлежащем?», и поэтому сказуемое может быть выражено разными частями речи

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера ответов.

Предложение 1 простое двусоставное

Предложение 2 сложноподчиненное.

Вторая часть сложного предложения 3 – односоставное неопределённо-личное

Первая часть предложения 4 осложнена вводной конструкцией.

В последней части предложения 5 грамматическая основа – сказуемое выражено..

Прочитайте текст

(1)Каждый день уровень океанских вод поднимается и снижается, причём в устьях некоторых рек и в отдельных заливах – на несколько метров. (2)Эти явления носят названия «приливы» и «отливы». (3)Дважды в сутки вода приливает на берег и дважды в сутки отступает: там, где берег полóг, вода подходит, а при отливе отходит на несколько километров от берега. (4)Приливы и отливы относятся к числу возобновляемых экологически чистых источников энергии. (5)В 1967 г. во Франции была пущена первая приливная электростанция, а затем подобную опытную электростанцию создали и в России, вблизи Мурманска.

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера ответов.

Вторая часть предложения 1 – неполное предложение.

В предложении 2 грамматическая основа – названия носят.

В предложении 3 первая часть содержит однородные сказуемые

Предложение 4 простое, осложнённое однородными подлежащими.

Вторая часть предложения 5 – односоставное безличное предложение.

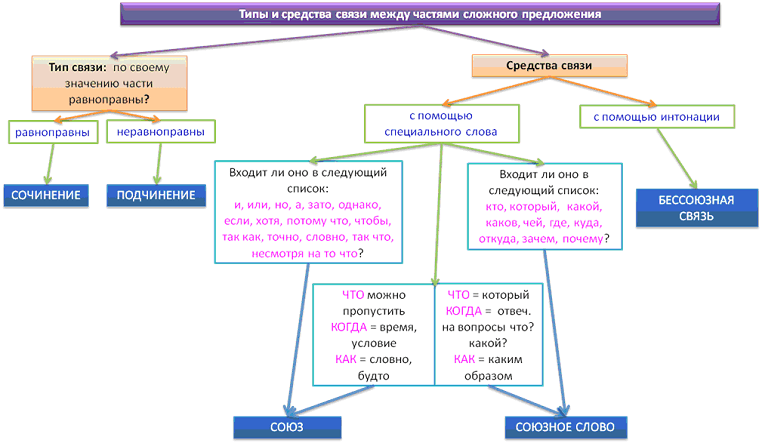

Простые и сложные предложения. Виды сложных предложений

Простое предложение имеет один или два грамматических состава и содержит в себе, таким образом, одну предикативную единицу. Например: Утро было свежее и прекрасное. После полудня она начала томиться жаждой .

Сложное предложение состоит из объединенных по смыслу и грамматически двух или нескольких предложений:. Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и оставляла все позади.

Виды синтаксической связи частей сложного предложения

Синтаксическая связь между частями сложного предложения может быть:

| Союзной | Бессоюзной | |

| Союзная связь – это вид синтаксической связи, выраженной с помощью союзов.

| Бессоюзная синтаксическая связь – это связь по смыслу. Части сложного предложения соединены только пунктуационно. Ни союзы, ни союзные слова для выражения бессоюзной синтаксической связи не используются. Море бушевало, лодку швыряло в стороны.

| |

| Сочинительная синтаксическая связь | Подчинительная синтаксическая связь | |

| это вид синтаксической связи с равноправным отношением частей Гроза прошла, и выглянуло солнце. | это вид синтаксической связи с неравноправным отношением частей Мы не пошли гулять, потому что началась гроза. | |

В сложном предложении могут сочетаться различные виды союзной и бессоюзной связи.

сложном предложении могут сочетаться различные виды союзной и бессоюзной связи.

Сложносочиненное предложение – это такое союзное сложное предложение, части которого соединены между собой интонационно и с помощью сочинительных союзов: Ветерок беспокойно содрогался в тёмных деревьях, // и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо.

К сочинительным союзам относятся

| соединительные | разделительные | противительные |

| и Да (= и) Ни… ни Тоже Также | То….то Или (иль) Либо То ли… то ли Не то… не то | А Не только… но и Но Да(= но) Однако Зато |

Части сложносочиненного предложения самостоятельны, между ними можно поставить точку. Во многих случаях части можно поменять местами. Исключение составляют предложения с причинно-следственным оттенком значения или те, в которых описывается последовательность действий.

| ССП с соединительными союзами | ССП с разделительными союзами | ССП с противительными союзами |

| И ,как…так и, да (в значении и), не только…но и, также, да | либо, или (иль), то ли…то ли, не то…не то, то…то и др.

| однако, но, да (в значении но), а, зато |

| — одновременности: Снаружи доносился весёлый щебет птиц, и лаяли собаки. — причинно-следственной связи: Кружилась голова, и я не стала оставаться до вечера. — очерёдности (одно действие следует за другим):Он вышел из дверей дома, и я услышала его отдаляющиеся шаги.

| — чередования событий (явлений): То ли светил солнечный свет, то ли луна мягким сиянием заливала землю. — взаимоисключения действий: Не могу понять, не то крадётся кто-то, не то мерещится.

| — сопоставления: Сестра помогала маме с уборкой, а мы с братом делали всю мужскую работу. — противопоставления: Ему исполнилось уже пятьдесят, а выглядел он достаточно моложаво.

|

Сложноподчиненное предложение — это вид сложного предложения, в составе которого одно простое предложение по смыслу и интонации подчинено другому. Зависимое предложение в этом случае называют придаточным, независимое — главным.

Типы придаточных предложений в русском языке

| тип придаточного | вопрос | Союзы | союзные слова | пример |

| 1. определительное | какой? |

| который, какой, чей, когда, где, куда, откуда, что | Тот дом, к которому мы шли, стоял на горе. Дом, что стоял на горе, был хорошо виден. |

| 2. изъясни- | падежные вопросы | что, как, будто, как будто, как бы, как бы не, чтобы, чтобы не, ли, не... ли, ли... или, то ли... то ли | что, кто, как, какой, почему, где, куда, откуда, насколько | Известие о том, что я приеду, его не обрадовало. Я не знаю, как ему об этом сказать. Надо, чтобы он пришел. |

| 3. времени | когда, как долго, с каких пор, до каких пор? | когда, как, пока, едва, только, прежде чем, в то время как, до тех пор пока, с тех пор как, как вдруг | когда (если относится к тогда или др. наречию со знач. времени в главной части) | Когда она выходила из гостиной, в дверь позвонили. |

| 4. места | где, куда, откуда? |

| где, куда, откуда | Я был там, где никто из вас не был. Пойду, куда глаза глядят. |

| 5. причины | почему, отчего? | потому что, оттого что, так как, ибо, благо, благодаря тому что, поскольку, тем более что |

| Я очень нервничал, так как был не до конца готов к ответу. |

| 6. следствия | каково следствие? | так что |

| Было холодно, так что из дома мы не выходили. |

| 7. условия | при каком условии? | если (...то / так / тогда), когда (=если), коли, коль скоро, раз, в случае если |

| Если ты не позвонишь, я буду волноваться. |

| 8. цели | зачем, с какой целью? | чтобы (чтоб), для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, дабы, лишь бы, только бы, лишь бы только |

| Они пришли, чтобы проститься |

| 9. уступки | несмотря на что, вопреки чему? | хотя (хоть), несмотря на то что, даром что, пусть, пускай | что (бы) ни, кто (бы) ни, какой (бы) ни, сколько (бы) ни, как (бы) ни, где (бы) ни, куда (бы) ни | Хотя я болел, но задание выполнил. Как я ни стремился домой, поехать туда мне не удалось. |

| 10. сравнения | как что, подобно чему? | как, будто, словно, точно, подобно тому как, так же как, как будто, как бы, будто бы, словно бы, как будто бы |

| Листья зеленеют, словно их кто-то вымыл. Было так тихо, как бывает только в осеннем лесу. |

| 11. меры и степени | в какой мере, степени? | что, чтобы, любой сравнительный союз | насколько, сколько | Было так тихо, что становилось не по себе. Мы поднялись на такую высоту, что захватывало дух. |

| 12. образа действия | как, каким образом? |

| как | Я всё сделал так, как ты мне сказал. |

| 13. присоединительное | — |

| что (в любой падежной форме), отчего, почему, зачем | Отец долго не приезжал, что всех беспокоило. Я здоров, чего и вам желаю. |

СПП может содержать более одной придаточной части В СПП с двумя и более придаточными возможны следующие способы связи этих частей друг с другом:

1) последовательное подчинение: соединение частей в составе СПП представляет собой цепочку. При таком соединении каждая придаточная часть становится главной по отношению к последующей, но исходной главной частью остаётся только одна: Я понял 1/, как непросто на самом деле то 2/, что мне предстоит сделать 3/.

2) параллельное подчинение: к одной главной части относятся разнотипные придаточные либо придаточные одного типа относятся к разным членам предложения главной части Когда учитель отвернулся 1/, Александр наклонился 2/, чтобы поднять записку3. Я понял всё не в ту минуту 1/, когда она мне отказала 2/, а в ту минуту 1/, когда она на меня посмотрела 3.

3) однородное подчинение: придаточные предложения являются однотипными и относятся или к одному и тому же члену главного предложения, или ко всему главному предложению в целом (их также называют соподчинёнными придаточными) Я так и не понял 1/, в каком случае надо звонить 2/ и что надо сказать3.

В СПП с несколькими придаточными могут быть представлены комбинации указанных способов подчинения, например: Когда я пробовал разогнать этот мрак 1/, то она доходила до таких страданий 2/, что мое сердце никогда не заживет 3/, пока я буду помнить об этом ужасном времени 4/ (Ф. М. Достоевский). СПП с параллельным ([2] — 1, 3) и последовательным ([2] — 3 — 4) подчинением.

Бессоюзное сложное предложение – это такое сложное предложение, части которого соединены между собой интонационно. Катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки.

Смысловые отношения в БСП

В русском языке представлены следующие типы бессоюзных предложений:

одновременности, последовательности Справа от меня шел овраг, изгибаясь, как змея; слева петляла неширокая, но глубокая речка;

сопоставления (противопоставления) Семь раз примерь — один раз отрежь

условия , времени Тише едешь — дальше будешь.

следствия Прихожу к колодцу — никого уже нет Не успел я моргнуть — мяч уже в воротах.

сравнения Молвит слово — соловей поет.

причины Я удивился: в двери торчала записка

пояснения Всё было необычно и страшно: в комнате слышны какие-то шорохи

дополнения Я выглянул в окно (и увидел): над лесом занимался рассвет.

Сложные синтаксические конструкции – это сложные предложения, состоящие из трех и более частей, в которых представлены одновременно сочетания:

а) сочинительной и подчинительной связи,

б) сочинительной и бессоюзной,

в) подчинительной и бессоюзной,

г) сочинительной, подчинительной и бессоюзной связи.

Задание

Найди ответ на вопросы ОГЭ

Прочитайте текст.

(1)Культура человека выражается не только в умении говорить, но и в умении слушать. (2)Если даже захочешь возразить собеседнику, терпеливо выслушай его до конца, не перебивай его, возражение может и не понадобиться. (3)Некрасиво выглядит человек, который не умеет владеть собой, грубо перебивает собеседника, пытается подавить его криком, грубым словом, повелительной интонацией. (4)Этим он унижает не только собеседника, но и себя. (5)Убеждай силой логики, фактами, не торопись навязывать своё мнение, уважай мнение собеседника, во время разговора следи за выражением своего лица так же, как и за речью.

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера ответов.

Предложение 1 сложносочинённое

Предложение 2 сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью.

Предложение 3 простое с однородными сказуемыми

Предложение 4 простое нераспространённое

В сложном предложении 5 все части – односоставные определённо-личные

Прочитайте текст.

(1)Волны, наблюдаемые в природе, могут переносить огромную энергию

и нередко являются причиной разрушений. (2)Так, большой мощностью обладают морские волны: они бывают причиной гибели кораблей в море, размывания берегов, разрушения причалов. (3)Особенно страшные разрушения производят гигантские морские волны – цунами. (4)Энергию морских волн можно использовать и на благо человека, если создать устройство, позволяющее преобразовывать её в электрическую энергию. (5)Такие устройства позволили бы более экономно использовать невозобновляемые источники энергии: нефть, газ, каменный уголь.

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера ответов

Предложение 1 осложнено обособленным определением, выраженным причастным оборотом, и однородными сказуемыми

Предложение 2 содержит 3 (три) грамматические основы

Предложение 3 осложнено обособленным приложением

Предложение 4 сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью.

Предложение 5 простое, осложнённое однородными членами предложения с обобщающим словом.

Прочитайте текст.

(1)Янтарь (окаменевшая смола хвойных деревьев), потёртый о шерсть, приобретает способность притягивать различные тела. (2)Установлено, что этим свойством обладают и другие предметы: стеклянная палочка, потёртая о шёлк; палочка из органического стекла, потёртая о бумагу; эбонит (каучук с большой примесью серы), потёртый о сукно или мех. (3)Так, если потереть стеклянную палочку о лист бумаги, а затем поднести её к мелко нарезанным листочкам бумаги, то они начнут притягиваться к ней; тонкие струйки воды также будут притягиваться к стеклянной палочке. (4)Наблюдаемые явления в начале XVII в. были названы электрическими (от греческого слова «электрон» – янтарь). (5)Поэтому стали говорить, что тело, получившее после натирания способность притягивать другие тела, наэлектризовано или что ему сообщён электрический заряд.

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера ответов

Предложение 1 осложнено обособленным определением, выраженным причастным оборотом

Предложение 2 сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью.

Предложение 3 сложноподчинённое.

Предложение 4 простое

Предложение 5 содержит 3(три) грамматические основы.

Прочитайте текст

(1)Проводя научные исследования, Леонардо да Винчи особое внимание уделял механике. (2)Он экспериментально определил коэффициенты трения и пришёл к идее шарикового подшипника. (3)В его эскизах представлены весьма сложные и разнообразные варианты зубчатых передач, которые до сих пор применяются в недорогих устройствах, например в механических будильниках. (4)Кроме того, Леонардо начертил эскизы устройств для преобразования вращательного движения в поступательное и придумал роликовую цепь, которая и сегодня применяется в велосипедах, мотоциклах и множестве других механизмов. (5)Конструирование сложных машин и их элементов привело Леонардо к созданию основ теории передаточных механизмов: пространственных и плоских зубчатых сцеплений, передач с гибкими звеньями и с переменными скоростями вращения.

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера ответов

Предложение 1 осложнено обособленным обстоятельством

Предложение 2 сложносочинённое

В предложении 3 одна из грамматических основ – которые применяются.

Предложение 4 содержит 2 (две) грамматические основы.

Предложение 5 сложное бессоюзное

Задание 3 предполагает контроль владения учащимися пунктуационными нормами. Выглядит оно следующим образом:

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые.

В Александрии работало немало выдающихся учёных (1) среди (2) которых географ и математик Эратосфен (3) сумевший вычислить диаметр Земли с высокой по тем временам точностью (4) математик Эвклид (5) написавший 13 томов «Начал» геометрии (6) астроном Аристарх Самосский (7) почти за две тысячи лет до Коперника установивший (8) что Земля – шар (9) вращающийся вокруг Солнца.

Для работы с заданием необходимо проанализировать каждое из представленных в задании предложений, понимая, что может отделяться определённым знаком на месте цифры. Для этого выделяем грамматические основы, находим однородные и обособленные члены предложения, вводные слова, обращения – словом, весь спектр того, что может вызывать появление пауз в предложении и соответственно влиять на расстановку знаков.

Таким образом, вы должны четко представлять, в каких случаях ставится в предложении – как простом, так и сложном – тире, двоеточие и запятая.

Запятая в простом и сложном предложении

| Знаки препинания при обращениях Обращение — это слово или словосочетание, называющее того, к кому или к чему обращаются с речью. Обращение не является членом предложения, к обращению не задается вопрос. Запятыми выделяются обращения вместе со всеми относящимися к ним словами. Дорогие друзья, милости просим за стол. Неужели ты всерьез так думаешь, Петр Иванович? Если обращения соединены союзом И, то они не отделяются друг от друга запятой. Ребята и взрослые, мы рады видеть вас на нашем празднике. Стоящее в начале предложения обращение может быть обособлено при помощи восклицательного знака: Старик! О прежнем позабудь... (Лермонтов). Обычно местоимения ТЫ и ВЫ не являются обращениями, однако есть исключение:ТЫ и ВЫ могут выступать в роли обращения, если заменяют собой название лица, к которому обращена речь: Эй, вы, дармоеды! Вон отсюда! Эй, ты! Заканчивай уже работу! |

| Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях Вводные слова и словосочетания – это слова и словосочетания, обозначающие отношение автора высказывания к высказываемой мысли или к способу ее выражения. Они не являются членами предложения, к ним нельзя задать вопрос, в произношении выделяются интонационно и пунктуационно.

|

| Знаки препинания при однородных членах (запятая) Запятая ставится: если несколько однородных членов не соединены союзами: дождик, ветер, снег если между однородными членами есть противительные союзы: а, но, да=но, однако, зато: мал, да удал если однородные члены соединены повторяющимися союзами: и…и, ни..ни, то..то и др.: И дождик, и ветер, и снег. обратите внимание: запятая ставится при повторяющемся союзе, даже если первый союз опущен: Дождик, и ветер, и снег если однородные члены соединены двойным союзом, запятая ставится перед второй частью: не только…,но и, не столько…, сколько и др.:Не только дождик, но и снег. если однородные члены объединяются в пары, соединенные союзами И, ИЛИ: яблоки и груши, сливы и бананы. Запятая не ставится: Если однородные члены связаны союзом И: дождик и снег В устойчивых сочетаниях: и смех и грех, ни дать ни взять, и день и ночь и др. Если несколько определений не являются однородными: большой красный стол. |

| Знаки препинания при обособленных определениях Определение обособляется, если оно выражено причастным оборотом и находится после определяемого слова Я взял книгу, лежавшую на полке, и отнес ее сестре. Если оно выражено 2 и более одиночными определениями, стоящими после определяемого слова. Цветок, благоухающий и красивый, рос под окном. В любой позиции (и до и после определяемого слова), если относится к личному местоимению. Сытый, он отправился гулять. Он, сытый, отправился гулять. Если оторвано от определяемого слова другими членами предложения. Дуб рос в лесу, величественный и прекрасный. |

| Знаки препинания при приложении: Запятыми выделяется Приложение, относящееся к личному местоимению: Мне, человеку одаренному, сложно жить в этом мире. В любой позиции распространенное приложение, относящееся к имени нарицательному: Звезды, живые цветы неба, горели над нами. Любые приложение, присоединяемые словами ПО ИМЕНИ, ПО ФАМИЛИИ, ПО ПРОЗВИЩУ, ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ: Собака, по кличке Фунтик, лежала на коврике. Приложения, являющиеся именами собственными, если перед ними есть слова то есть, а именно, а зовут его или их можно вставить без изменения смысла словосочетания например: Один только казак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук. |

| Знаки препинания при обособленных обстоятельствах Обстоятельство обособляется: В любой позиции, если оно выражено деепричастным оборотом или деепричастием. Он шел, думая о жизни, по улицам Москвы. Поев, он пошел гулять. Если деепричастие утратило глагольность (то есть стало ближе к наречию, чем к деепричастию) Он читал лежа. Если деепричастие входит в состав фразеологизма Работал спустя рукава |

| Знаки препинания при сравнительных оборотах: Сравнительные обороты с союзами как, словно, точно, будто (как будто), что, как и, чем, нежели обособляются: К концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься большими стаями. Косте было легче, нежели остальным. Запятая ставится перед как в оборотах НЕ КТО ИНОЙ, КАК и НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК: Честолюбие есть не что иное, как жажда власти. Если союз как имеет значение «в качестве», то запятая перед ним не ставится. Он пошел с нами в лес как проводник. Если сравнительный союз входит в состав сказуемого: Она словно ожила. Не ставится запятая перед как и чем в оборотах не более как, (не) раньше чем, (не) больше чем и т. п., если они употребляются не при сравнении, например: Мне пришлось превратиться в рака не более как на час.

|

| Если оборот с союзом КАК является устойчивым словосочетанием: Бледный как смерть. Сидеть как на иголках. |

| Знаки препинания при уточняющих и пояснительных членах предложения Уточняющим называется член предложения, отвечающий на тот же вопрос, что и другой член предложения, после которого он стоит, и служащий для уточнения (обычно он сужает объем понятия, выражаемого уточняемым членом). Уточняющие члены могут быть распространенными и нераспространенными. Уточняющими могут быть любые члены предложения: Чаще всего значения уточнения приобретают обстоятельства места, времени, образа действия, степени и меры. Запятыми выделяются слова и группы слов, ограничивающие или уточняющие смысл предыдущих или следующих за ними слов и присоединяемые к ним непосредственно или посредством слов: в том числе, включая, исключая, за исключением, кроме, именно, то есть, или (в значении «то есть»), иначе, иначе говоря, например, как например, скажем, как-то, особенно, даже, и притом, и (в значении «и притом») и т. п.: От его мастерства зависит многое, в том числе и решение главного вопроса. |

| Запятая в сложносочинённом предложении ССП – это сложное предложение, состоящее из двух и более грамматических основ, связанных сочинительными союзами. перед сочинительными союзами ( и, или, но, а, тоже, зато, однако и др.) в большинстве случаев. Уже садилось солнце, и горизонт пылал тихим огнем. если у двух предложений в составе ССП есть общий второстепенный член На улице ярко светит солнце и поют птицы. если сочинительный союз соединяет два вопросительных, восклицательных, побудительных, назывных или безличных предложения. Кто вы такие и что вам здесь нужно? |

| Знаки препинания в сложноподчинённом предложении СПП - это сложное предложение, состоящее из главного и зависимого (придаточного) предложения, связанных подчинительными союзами (что, когда, если, хотя, потому что, чтобы и т.д.). |

| 1 Придаточная часть может находиться Перед главной частью: (...),[...]. (Когда взошло солнце), мне стало радостно. (ставится 1 запятая между двумя частями) После главной части: [...],(...). Я пошел домой, (когда начался дождь). (ставится 1 запятая между двумя частями) В главной части (разрывать ее): [...,(...),...]. Книга, (которую подарил мне друг), оказалась очень интересной. (придаточная выделяется с обеих сторон 2 запятыми) Последовательное подчинение: Я знаю, что ты очень любишь дом, который принадлежал твоей бабушке. (запятой отделяется каждая часть СПП) Параллельное подчинение: Когда наступил вечер, стало так холодно, что я не смог больше оставаться на улице.(запятой отделяется каждая часть СПП) Однородное подчинение: Я знаю, что на улице светит солнце, поют птицы. (запятая ставится между однородными придаточными, не соединенными союзами) |

| Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении БСП – сложное предложение, части которого не соединены союзами. |

| Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи В таких предложениях важно правильно определять границы предложений и связи между частями сложного предложения. если придаточное предложение можно изъять или переставить Павел прекрасно понимал, что, если бы не она, не приехала бы Таня домой. если нельзя переставить или изъять придаточную часть. Дима прожил на свете двадцать три года, и если большинство из нас склонно упиваться прошлым или грезить о будущем, то Дима увлечен настоящим днём...

|

Двоеточие в простом и сложном предложении

| Двоеточие при однородных членах ставится: Если обобщающее слово стоит перед однородными членами, то двоеточие ставится после обобщающего слова: Я люблю фрукты: яблоки, груши, сливы и апельсины. Если группа однородных членов находится в середине предложения, то перед ней после обобщающего слова ставим двоеточие, а после перед продолжением предложения – тире: Все произведения писателей : Пушкина, Гоголя, Толстого – были прочитаны мною еще летом. |

| ДВОЕТОЧИЕ в БСП ставится: если вторая часть поясняет то, о чем говорится в первой части (можно подставить А ИМЕННО). Около мельничных колес раздавались слабые звуки: капли падали с лопат, сочилась вода сквозь засовы плотины. если вторая часть указывает на причину того, о чем говорится в первой части. Печален я: со мною друга нет. Если второе предложение дополняет содержание первого: (можно подставить что, и вижу, что, и увидел что) Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на землю: гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком.

|

Тире в простом и сложном предложении

| Тире между подлежащим и сказуемым Между подлежащим и сказуемым, как правило не ставятся знаки препинания, за исключением случаев, когда между подлежащим и сказуемым находится обособленный член предложения или вводное слово, обращение и др. ТИРЕ ставится между подлежащим и сказуемым при отсутствии связки, если и подлежащее, и сказуемое выражено Сущ. (числ). в И.п. – Сущ. (числ).И.п. Учение – свет. Дважды два – четыре. Инф. – Инф. Лгать другу – унижать самого себя. Инф. (сущ) – Сущ. (инф). Его работа – помогать людям. Говорить правду – благо. Инф – предикативное наречие на –О. Потерпеть поражение – позорно! Перед словами ВОТ, ЗНАЧИТ, ЭТО и т.п. Изъять милосердие – значит лишить человека одного из важнейших проявлений нравственности. Не ставится: если есть связки, частица НЕ. |

| При однородных членах тире ставится: Но возможен вариант: Все произведения писателей : Пушкина, Гоголя, Толстого – были прочитаны мною еще летом. |

| Вводные предложения могут выделяться тире. Захожу я в комнату и – можете себе представить – вижу полный беспорядок. В предложение могут быть введены вставные конструкции, выражающие дополнительное замечание. Вставные конструкции обычно имеют структуру предложения, обособляются скобками или тире и могут иметь иную цель высказывания или интонацию, чем основное предложение. Мелодия белорусской песни (если вы ее слышали) несколько однообразна, но в ней есть своя прелесть. |

| Тире при обособленных приложениях ставится: Перед приложением, стоящим в конце предложения: Мне не очень нравится эти цветы – ромашки.

|

| Другие случаи постановки тире в простом предложении: ТИРЕ ставится для обозначения пространственных, временных или количественных пределов. Поезд Москва – Петербург. Мы изучаем литературу XVIII – XIX веков. ТИРЕ также ставится в неполных предложениях на месте пропуска каких-либо членов предложения. Я живу в Петербурге. Мой друг – в Казани. |

| Тире в ССП ставится: если во втором предложении - резкое противопоставление или неожиданное присоединение. Я спешу туда – а там уж весь город! |

| ТИРЕ в БСП ставится: вторая часть противопоставлена первой части (можно подставить союзы А, НО) Я смотрел все напряженнее - их все не было. В первой части говорится о времени или условии (можно подставить КОГДА, ЕСЛИ) Вышли на обрыв - подуло свежим ветром. Вторая часть является следствием Он подал знак рукою - все притихли. |

Знаки препинания при прямой речи, цитировании

| Слова автора предшествуют прямой речи Авторские слова (а) внутри прямой речи (П/п) |

| Прямая речь (П) внутри авторских слов (А/а) |

| Знаки препинания при цитировании Цитаты заключаются в кавычки, если оформляется как прямая речь, то есть сопровождается словами автора. Белинский писал: «….». Если цитата приводится не полностью, то пропуск обозначается многоточием, которое может быть как перед цитатой, так и в середине или после нее. Если после цитаты указывается фамилия автора или источник цитаты в И.п., то возможно следующее оформление: «Значение Белинского в истории русской общественной мысли огромно» (Луначарский). Эпиграфы, как правило, не выделяются ни кавычками, ни скобками Береги честь смолоду. |

Задание

Найди ответ на вопросы ОГЭ

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно стоять тире.

Говорят (1) что архитектура (2) душа народа (3) воплощённая в камне (4) но к Руси это относится лишь с некоторой поправкой. Долгие годы Русь была страной деревянной (5) и её крепости (6) терема и избы строились

из дерева (7) поскольку дерево для русского человека (8) возможность воплощения строительной красоты (9) чувства пропорций и слияния архитектурных сооружений с окружающей природой.

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые.

Ясная Поляна (1) чудесное место. Оказавшись в этом уютном уголке (2) расположенном всего лишь в 200 км от столицы (3) и в 10 минутах езды от Тулы (4) ощущаешь себя на краю земли. Природа поражает своей красотой (5) и время здесь словно останавливается. Берёзовая аллея (6) яблоневые сады (7) парки (8) и пруды настраивают на творческий лад. Неудивительно (9) что в этих местах творил гениальный писатель Л.Н. Толстой.

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые.

Для изучения русской деревянной архитектуры XVI–XVII веков (1) мы располагаем немногочисленными (2) но довольно разнообразными изобразительными источниками (3) рисунками иностранных путешественников (4) планами (5) отдельных городов и селений (6) которые составлялись при строительстве новых городов-крепостей (7) или при перестройке старых (8) а также для разбора самых сложных земельных тяжб.

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые.

Дерево (1) материал недолговечный (2) а время и пожары сделали своё дело. Именно из-за них (3) до наших дней не дошли многие выдающиеся сооружения (4) о которых мы знаем только из летописей. При этом центральные районы России (5) почти не сохранили памятники деревянного зодчества. И только некоторые области Поволжья (6) Урала (7) Сибири

и Севера (8) донесли до нас образцы этого высокого искусства.

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно стоять тире.

Митрополичьи палаты в Ярославле (1) памятник архитектуры (2) заслуживающий внимательного осмотра и снаружи (3) и внутри. Они были построены в XVII веке (4) как резиденция митрополита ростовского

и ярославского Ионы. С тех самых времён (5) они представляют собой (6) типичную для того времени городскую усадьбу. Двухэтажное здание самих палат (7) два флигеля (8) хозяйственные постройки и ещё домóвая церковь святителя Леонтия Ростовского (9) все эти архитектурные сооружения привлекают внимание туристов.

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно стоять двоеточие.

В 1767 году Екатерина II сообщала в письме к Н.И. Панину (1) «Мы вчера, ввечеру, сюда приехали и нашли город (2) который всячески может слыть столицею большого царства». Считается (3) что именно после визита государыни (4) Казань начала развиваться семимильными шагами (5) строили церкви (6) заводы (7) учебные заведения (8) общественные учреждения и дома.

Задание 4 Синтаксический анализ Синонимия словосочетаний

Для того, чтобы качественно выполнить задание 4, связанное с распознанием видов грамматической связи в словосочетании, необходимо четко различать управление, примыкание и согласование и уметь заменять их, применяя законы синтаксической синонимии.

Внимательно вчитайтесь в задание. В нем уже указан тот вид связи, с помощью которого организовано словосочетание, и тот вид связи, который вы должны образовать.

Синтаксический анализ.

Замените словосочетание «берег моря», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся словосочетание.

Помните, какие вопросы мы ставим при том или ином виде связи

| Управление | Согласование | Примыкание |

| Падежные вопросы имени существительного | Какой? Какая? Какое? Какие? В разных падежных формах | Как? Когда? Куда? Зачем? Почему? И т.п. (т.е вопросы наречия) |

Определите главное слово. Поставьте вопрос. Подберите к зависимому слову однокоренные и попробуйте изменить вопрос согласно условиям задания. Образуйте словосочетание

| Согласование | Управление | Примыкание |

| Волшебный какой? край | Край чего? волшебства |

|

| Сливочный какой? крем | Крем из чего?из сливок |

|

|

| Доказывать с чем? с упрямством | Доказывать как? упрямо |

|

| Пробрался без чего? без шума | Бесшумно как? пробрался |

Задание

Найди ответ на вопросы ОГЭ

Замените словосочетание «смущённо сказал», построенное на основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

Ответ ____________________________________

Замените словосочетание «бумажные пакеты», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

Ответ ____________________________________

Замените словосочетание «деревянные сиденья», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

Ответ ____________________________________

Замените словосочетание «приняли неохотно», построенное на основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

Ответ ____________________________________

Замените словосочетание «вечерняя прохлада», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

Ответ ____________________________________

Замените словосочетание «мамин альбом», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

Ответ ____________________________________

Замените словосочетание «отцовский стол», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

Ответ ____________________________________

Замените словосочетание «солнечные лучи», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание

Ответ ____________________________________

Замените словосочетание «радостно сообщил», построенное на основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

Ответ ____________________________________

Замените словосочетание «палуба корабля», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся словосочетание.

Ответ ____________________________________

Замените словосочетание «школьный зал», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

Ответ ____________________________________

Замените словосочетание «бревенчатый домик», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

Ответ ____________________________________