Задания формате ЕГЭ по теме "Древняя Русь. Феодальная раздробленность"

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности.

1) Ледовое побоище 2) Куликовская битва

3) Восстание Уота Тайлера

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события.

1) Съезд князей в Любече 2) Призвание варягов

3) Первый созыв английского парламента

3. Расположите в хронологической последовательности исторические события.

1) Невская битва 2) Походы Олега на Царьград

3) Нормандское завоевание Англии

4. Расположите в хронологической последовательности исторические события.

1) Убийство Игоря древлянами 2) Основание Новгорода

3) Образование империи Карла Великого

5. Расположите в хронологической последовательности исторические события.

1) Основание Киева 2) Первое упоминание о Москве в Летописи

3) Падение Западной Римской империи

6. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| события | годы |

|

| А) крещение Руси Б) соляной бунт В) начало Великой Отечественной войны Г) начало книгопечатания | 1) 2013 г. 2) 1564 г. 3) 1648 г. 4) 1054 г. 5) 988 г. 6) 1941 г. |

|

7. Установите соответствие между событиями и годами

| события | | годы |

| А) Куликовская битва Б) Курская битва В) «битва народов» Г) битва на Калке | | 1) 1223 г. 5) 1917 г. 2) 1240 г. 6) 1380 г. 3) 1813 г. 4) 1943 г.

|

8. Установите соответствие между событиями и годами:

| события | | годы |

| А) начало правления Владимира Мономаха в Киеве Б) принятие Судебника Ивана IV В) подавление Пражской весны Г) восстание декабристов | | 1) 1855 г. 5) 1550 г. 2) 1825 г. 6) 1113 г. 3) 1978 г. 4) 1968 г.

|

9. Установите соответствие между событиями и годами:

| события | | годы |

| А) годы правления Святослава Игоревича Б) годы правления Алексея Михайловича В) годы правления Николая I Г) годы перестройки | | 1) 1985—1991 гг. 2) 1991—1999 гг. 3) 1825—1855 гг. 4) 957—972 гг. 5) 1019—1054 гг. 6) 1645—1676 гг. |

10. Установите соответствие между терминами и временем их появления.

| термины | | века |

| A) баскаки Б) вира B) приказы Г) стрельцы | | 1) XI в. 5) XVI в. 2) XIII в. 6) XVII в. 3) XIV в. 4) XV в.

|

11. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к периоду Древнерусского государства.

1) Смерд 2) помещик 3) рядович 4) пожилое 5) боярин

6) закуп

12. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, явлениям, происходившим во второй половине XII—XV в.

1) Дворяне 2) стрельцы 3) поместье 4) пожилое

5) старообрядцы 6) местничество

13. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям (явлениям) VIII—XII вв.

1) рядовичи 2) волхвы 3) помещики 4) закупы 5) полюдье

6) пожилое

14. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям и явлениям, происходившим в период существования Древнерусского государства.

1) митрополит 2) вира 3) ярлык 4) старообрядцы

5) подсечное земледелие 6) полюдье

15. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением ДВУХ, относятся к периоду IX-XI вв.

1) смерд 2) пожилое 3) погост 4) холоп 5) вервь

6) баскак

16. Ниже приведён список разных групп населения. Все эти группы, за исключением двух, существовали в Древнерусском государстве.

1) бояре 2) закупы 3) рядовичи 4) баскаки 5) монахи 6) казаки

17. Часть древнерусского города, где жили торговцы и ремесленники, называлась _______.

18. Народное собрание у восточных славян, обсуждающее важнейшие вопросы жизни племени; впоследствии орган управления в городах, в том числе в Новгороде, где на нём выбирали посадника и других представителей власти.

19. Денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека в Древнерусском государстве назывался _______.

20. «Вооружённый отряд при князе в Древней Руси, участвовавший как в войнах, так и в управлении княжеством и личным хозяйством князя».

21. На экономическое и общественное развитие восточных славян повлиял проходивший через Восточно-Европейскую равнину торговый путь, который «Повесть временных лет» назвала «путь________________».

22. Установите соответствие между определениями и понятиями. В ответ запишите последовательность цифр.

| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | | ПОНЯТИЯ |

| А) земледельцы, заключившие с хозяином земли договор на выполнение работ Б) свободные или зависимые земледельцы, основная масса населения Древней Руси В) люди, находившиеся в полной зависимости от хозяина земли Г) земледельцы, взявшие ссуду | | 1) смерды 2) холопы 3) закупы 4) тиуны 5) рядовичи 6) помещики |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

23. Установите соответствие между терминами и их определениями.

| ТЕРМИНЫ | | ОПРЕДЕЛЕНИЯ |

| A) барщина Б) посад B) рада Г) былина | | 1) народное сказание о подвигах героев 2) совет знати в Великом княжестве Литовском 3) труд зависимых крестьян в хозяйстве землевладельца 4) община у восточных славян 5) торгово-ремесленная часть города |

24. Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями.

| понятия | | определения |

| А) вира Б) полюдье В) удел Г) вече | | 1) доля члена княжеского рода 2) штраф за совершенное преступление 3) часть дани и оброка, отдаваемая церкви 4) объезд князем с дружиной подвластных земель для сбора дани 5) народное собрание 6) точный размер дани |

25. Установите соответствие между определениями и понятиями.

| определения | | понятия |

| А) часть города, населенная ремесленниками одной специальности Б) часть города в Древнем Новгороде, отграниченная рекой Волхов В) торгово-ремесленная часть города Г) центральная укреплённая часть города | | 1) кремль 2) конец 3) сторона 4) слобода 5) посад |

26. Установите соответствие между названиями населённых пунктов и событиями древнерусской истории, с ними связанными:

| названия населённых

пунктов | | события |

| а) Киев б) Новгород в) Искоростень г) Боголюбово | | 1) восстание древлян и убийство князя Игоря Рюриковича 2) убийство великого князя Андрея Юрьевича 3) строительство десятинной церкви 4) призвание варягов 5) взятие монголами первого русского города во времена Батыева нашествия 6) место крещения Владимира Святого |

27. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «В год 6390 (летоисчисление от Сотворения мира). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил мужа своего. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил поза-ди, и сам приступил, неся младенца Игорь. И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де "мы купцы, идем в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим". Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: "Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода", и показал Игоря: "А это сын Рюрика". И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли Аскольда на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николы; а Дирова могила - за церковью святой Ирины. И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: "Да будет это мать городам русским". И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью. Тот Олег начал ставить города и установил дани словенам, и кривичам, и мери, и установил варягам давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава».

Б) «И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля Русская и холм тот. Но преблагой Бог не захотел гибели грешников, и на том холме стоит ныне церковь святого Василия, как расскажем об этом после. Теперь же возвратимся к прежнему.

Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы как богу».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) после Олега правил Русью князь Святослав

2) Олег первым из князей подписал выгодный для Руси договор с Византией

3) указанные события относятся к концу IX в.

4) князь Владимир взошёл на великокняжеский престол в Киеве, согласно завещанию своего отца Святослава

5) в летописи говорится о «языческой реформе» князя Владимира

6) «Языческая реформа» потерпела неудачу, но не остановила попыток князя реформировать сферу религии

2356.

28. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками:

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или сын сестры; если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. Если убитый — русин, или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, или же изгой, или словенин, то 40 гривен уплатить за него.

4. Если ударить мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью меча, то 12 гривен за обиду.

8. Если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну.

10. Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в течение трех дней не выведут, а обнаружат на третий день, то господину отобрать своего холопа, а 3 гривны за обиду.

11. Если кто поедет на чужом коне без спросу, то уплатить 3 гривны.

16. Если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего господина и тот начнет его не выдавать, то холопа взять и господин платит за него 12 гривен, а затем, где холопа застанет тот ударенный человек, пусть бьет его.

17. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду, и испортивший захочет удержать у себя, то взять с него деньгами; а если тот, кто испортил, начнет настаивать (на возвращении испорченной вещи), платить деньгами, сколько стоит вещь.

18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гривен, а люди не платят; а за княжеского подъездного 80 гривен.

20. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада, или во время кражи коровы, то убить его, как пса; тот же закон и для тиуна.

23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен. »

Б) «В год 6605 (летоисчисление от Сотворения мира). . Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег, и собрались на совет в Любече для установления мира, и говорили друг другу: "Зачем губим Русскую землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут воины. Да отныне объединимся единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть каждый владеет отчиной своей: Святополк - Киевом, Изяславовой отчиной, Владимир — Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав — Святославовой, и те, кому Всеволод роздал города: Давыду — Владимир, Ростиславичам же: Володарю — Перемышль, Васильку — Теребовль". И на том целовали крест: "Если отныне кто на кого пойдет, против того будем мы все и крест честной". Сказали все: "Да будет против того крест честной и вся земля Русская". И, попрощавшись, пошли восвояси».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Документ посвящен попытке прекратить междоусобную рознь в Киевской Руси в конце XIIв.

2) Отрывок из документа взят из первого письменного сборника законов на Руси.

3) Первые письменные законы на Руси появились при княгине Ольге.

4) Одним из участников съезда князей был Владимир Мономах.

5) Одним из составителей «Русской правды» являлся Ярослав Мудрый.

6) По решению съезда князья хотели объединиться для борьбы против половцев.

Ответ: 2546.

29. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «…Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: «Лучше нам встретить их на чужой земле, чем на своей». На этом совете были Мстислав Романович Киевский, Мстислав Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий — они были старейшими князьями Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том совете не было. А младшие князья были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод Мстиславич Киевский и иных князей много. Оттуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их татарские сторожевые отряды. Когда сразились сторожевые страды, был убит Иван Дмитриевич и еще двое с ним. Татары отъехали; около самой реки Калки встретились татары с русскими и половецкими полками. Мстислав Мстиславич повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и другим полкам с ними, а сам после них переехал; сам он ехал в сторожевом отряде. Когда он увидел татарские полки, то приехал сказать: "Вооружайтесь!" Мстислав Романович и Другой Мстислав сидели и ничего не знали: Мстислав им не сказал о происходящем из-за зависти, потому что между ними была большая вражда… Сошлись полки вместе. Даниил выехал вперед, и Семен Олюевич и Василько Гаврилович ударили в полки татарские, и Василько был ранен. А сам Даниил, будучи ранен в грудь, по молодости и храбрости не почувствовал ран на теле своем. Ему было восемнадцать лет, и он был силен За грехи наши побеждены были русские полки…»

Б) «В год 6745 (от Сотворения Мира)…. Пришел на Русскую землю безбожный царь Батый со множеством воинов татарских и стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской. И прислал послов непутевых на Рязань к великому князю Юрию Ингваревичу (Игоревичу) Рязанскому, требуя у него десятой доли во всем: во князьях, и во всяких людях, и в остальном. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский о нашествии безбожного царя Батыя, и тотчас послал в город Владимир к благоверному великому князю Георгию Всеволодовичу Владимирскому, прося у него помощи против безбожного царя Батыя или чтобы сам на него пошел. Князь великий Георгий Всеволодович Владимирский и сам не пошел, и помощи не послал, задумав один сразиться с Батыем. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский, что нет ему помощи от великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского, и тотчас послал за братьями своими: за князем Давидом Ингваревичем Муромским, и за князем Глебом Ингваревичем Коломенским, и за князем Олегом Красным, и за Всеволодом Пронским, и за другими князьями. И стали совет держать, как утолить нечестивца дарами. И послал сына своего князя Федора Юрьевича Рязанского к безбожному царю Батыю с дарами и мольбами великими, чтобы не ходил войной на Рязанскую землю. И пришел князь Федор Юрьевич на реку на Воронеж к царю Батыю, и принес ему дары, и молил царя, чтоб не воевал Рязанской земли. Безбожный же, лживый и немилосердный царь Батый дары принял и во лжи своей притворно обещал не ходить войной на Рязанскую землю. Но хвалился-грозился повоевать всю Русскую землю. И стал просить у князей рязанских дочерей и сестер к себе на ложе. И некто из вельмож рязанских по зависти донес безбожному царю Батыю, что есть у князя Федора Юрьевича Рязанского княгиня из царского рода и что всех прекраснее она красотой телесною. Царь Батый лукав был и немилостив в неверии своем, распалился в похоти своей и сказал князю Федору Юрьевичу: «Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей». Благоверный же князь Федор Юрьевич Рязанский посмеялся и ответил царю: «Не годится нам, христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь». Безбожный царь Батый разъярился и оскорбился и тотчас повелел убить благоверного князя Федора Юрьевича, а тело его велся бросить на растерзание зверям и птицам, и других князей и воинов лучших поубивал…».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Противником русских в этом сражении были шведы.

2) Участие в битве русских дружин объясняется просьбой половецких князей поддержать их в борьбе с агрессией монголо-татар.

3) Первыми на пути полчищ Батыя стала Рязань.

4) Оборону Рязани возглавил Александр Невский.

5) Битва на реке Калке состоялась в 1223 г.

6) Войска Батыя вторглись в русские земли зимой 1237 г.

Ответ: 2536.

30. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «В первые же годы своего правления князь добился того, что в Москву из Владимира была переведена митрополичья кафедра. Он сумел приобрести расположение митрополита Петра, так что этот святитель жил в Москве больше, чем в других местах. Пётр умер и был погребен в ней. Гроб святого мужа был для Москвы так же драгоценен, как и пребывание живого святителя: выбор Петра казался внушением Божьим. Другие князья хорошо видели важные последствия этого явления и сердились; но поправить дело в свою пользу уже не могли. Во все продолжение своего правления князь ловко пользовался обстоятельствами, чтобы, с одной стороны, увеличить свои владения, с другой — оказывать влияние на князей в прочих русских землях. В этом помогала ему более всего начавшаяся вражда между Тверью и Ордой. Княживший в Твери князь Александр Михайлович принял участие в народном восстании, в котором тверичи убили Чол-хана и перебили всю его свиту. Узбек очень рассердился, узнав об участи Чол-хана, и, по некоторым известиям, послал за московским князем, но, по другим известиям, московский князь поехал в Орду сам, торопясь воспользоваться тверским происшествием. Узбек дал ему ярлык на великое княжение и 50 000 войска. Присоединив к себе еще князя суздальского, московский князь пошел в Тверскую волость; татары пожгли города и села, людей повели в плен и, по выражению летописца, положили пусту всю землю Русскую. Спаслись лишь Москва да Новгород, который дал татарским воеводам 2000 гривен серебра и множество даров. Александр бежал в Новгород, потом в Псков, но и оттуда его вынудили уехать в Литву. Обстоятельства продолжали благоприятствовать Москве…..»

Б) «…Князь же великий, распределив полки, повелел им через Оку-реку переправляться и при казал каждому полку и воеводам: "Если же кто пойдет по Рязанской земле, — не коснитесь ни единого волоса!" И, взяв благословение от архиепископа коломенского, князь великий перешел реку Оку со всеми силами и отправил в поле третью заставу, лучших своих витязей, чтобы они сошлись со сторожей татарской в степи…. Князь же Олег Рязанский услышал, что князь великий соединился со многими силами и следует навстречу безбожному царю Мамаю да к тому же вооружен твердо своею верою, которую на бога-вседержителя, всевышнего творца, со всею надеждой возлагает. И начал остерегаться Олег Рязанский и с места на место переходить с единомышленниками своими, так говоря: "Вот если бы нам можно было послать весть об этой напасти к многоразумному Ольгерду Литовскому, узнать, что он об этом думает, да нельзя: перекрыли нам путь. Думал я по старинке, что не следует русским князьям на восточного царя подниматься, а теперь как все это понять? И откуда князю помощь такая пришла, что смог против нас трех подняться?" Князь же Ольгерд Литовский, в согласии с прежним замыслом, собрал литовцев много и варягов, и жмуди и пошел на помощь Мамаю. И пришел к городу Одоеву, но, прослышав, что князь великий собрал великое множество воинов, — всю русь и словен, да пошел к Дону против царя Мамая, — прослышав также, что Олег испугался, — и стал тут с тех пор недвижимо, и понял тщетность своих помыслов, о союзе своем с Олегом Рязанским теперь сожалел, метался и негодовал, говоря: "Если человеку не хватает своего ума, то напрасно чужого ума ищет: никогда ведь не бывало, чтобы Литву поучала Рязань! Ныне же свел меня с ума Олег, а сам и пуще погиб ".

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Речь в отрывке идет о князе московском Юрии Даниловиче.

2) рязанскому князю Олегу и литовскому князю Ольгерду не удалось принять участие в битве на стороне ордынцев

3) победа князя Дмитрия Ивановича над Мамаем окончательно избавила русские земли от необходимости выплачивать Орде дань

4) Речь идет о князе, которого прозвали «собирателем земли русской»

5) Перемещение кафедры митрополита из Владимира в Москву при Иване Калите сделало её духовной столицей Руси

6) События, описываемые в отрывке, произошли во второй половине XIV в.

4526.

31. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «И начали князья собирать воинов каждый в своей области: великий князь Мстислав Романович Киевский, внук Ростислава, и Мстислав Святославич Козельский, внук Всеволода Черниговского, и Мстислав Мстиславич Галицкий — эти старшие князья в Русской земле; а с ними и младшие князья: Даниил Романович, внук Мстислава, и князь Михаил Всеволодович Черниговский, и князь Всеволод Мстиславич, сын киевского князя, и многие другие князья. Когда все князья собрались на совет в Киеве, они послали во Владимир к великому князю Юрию Всеволодовичу за помощью; а он отправил к ним Василька Ростовского. Посоветовавшись, князья решили встретить врага на чужой земле... и, собрав всех русских воинов, выступили в поход...»

Б) «В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь и пошёл... за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие... мужи его. Когда же шёл он назад, — поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё». И отпустил дружину, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства. ...И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь; и... убили Игоря и дружинников его...»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Данное событие произошло после Крещения Руси.

2) Современником данного события был Чингисхан.

3) Данное событие закончилось победой великого князя.

4) Противниками русских воинов во время данного события были половцы.

5) Князь, участвующий в данных событиях, дважды ходил на Византию.

6) Одним из следствий данного события было упорядочение сбора дани.

Ответ: 1256.

32. Какие три из перечисленных понятий характеризуют систему управления Новгородской республики? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) совет всея земли 2) посадник 3) вече

4) земский собор 5) тысяцкий 6) дворецкий

33. Какие три из перечисленных божеств относились к пантеону богов восточных славян?

1) Мокошь 2) Деметра 3) Тор 4) Велес

5) Сварог 6) Арес

34. Какие княжества боролись за лидерство в политическом объединение Руси в XIII—XIV в.

1) Галицко-Волынское 2) Нижегородское 3) Тверское

4) Московское 5) Киевское 6) Черниговское

34. Что из перечисленного характеризует Владимиро-Суздальское княжество в XII−III вв.?

1) слабые вечевые традиции

2) независимость боярства, стремящегося к ограничению княжеской власти

3) посадник — центральная фигура управления

4) верховная собственность великого князя на землю

5) непрочные позиции боярской знати

6) призвание князя на престол по договору

35. Какие три из перечисленных ниже лиц были современниками князя Ярослава Мудрого?

1) Софья Палеолог 2) хан Ахмат 3) Святополк Окоянный

4) Аристотель Фиораванти 5) Гаральд Смелый 6) Илларион

36. Установите соответствие между названиями произведений культуры и именами их создателей.

| произведения | | создатели |

| A) «Хождение за три моря» Б) икона «Святая Троица» B) «Повесть временных лет» Г) «Поучение детям» | | 1) Афанасий Никитин 2) Нестор 3) Андрей Рублёв 4) Владимир Мономах 5) Максим Грек |

37. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их деятельностью.

| имена | | события |

| A) Владимир Мономах Б) Владимир Святославич B) Олег Вещий Г) Игорь Старый | | 1) разгром половцев 2) объединение Киева и Новгорода 3) восстание древлян 4) крещение Руси 5) разгром печенегов |

38. Установите соответствие между именами князей Древней Руси и прозваниями, закрепившимися за ними в истории.

| имена | | прозвания |

| A) Владимир Б) Святополк B) Ярослав Г) Олег | | 1) Окаянный 2) Мудрый 3) Красное Солнышко 4) Вещий 5) Тишайший |

39. Установите соответствие между именами исторических личностей и их деятельностью.

| исторические личности | | деятельность |

| A) Ярослав Мудрый Б) Андрей Боголюбский B) Владимир Мономах Г) Дмитрий Донской | | 1) перенос столицы в г. Владимир 2) разгром печенегов 3) победил монголов на Куликовом поле 4) написал «Поучение детям» 5) ввёл «Юрьев день» |

40. Установите соответствие между событиями и их участниками.

| события | | участники |

| А) крещение Руси Б) присоединение Казани к Московскому царству В) присоединение Крыма к Российской империи Г) приход большевиков к власти | | 1) Григорий Потёмкин 2) Андрей Курбский 3) Владимир Святославович 4) Лев Троцкий 5) Ярослав Всеволодович 6) Андрей Боголюбский |

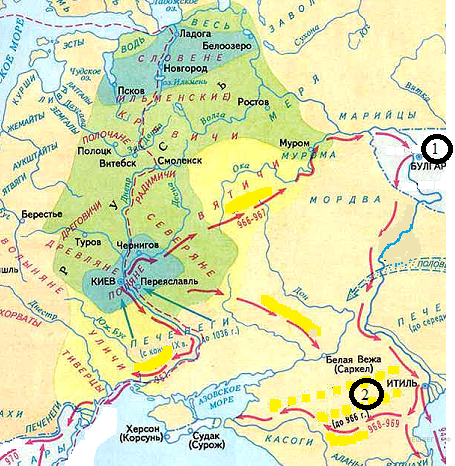

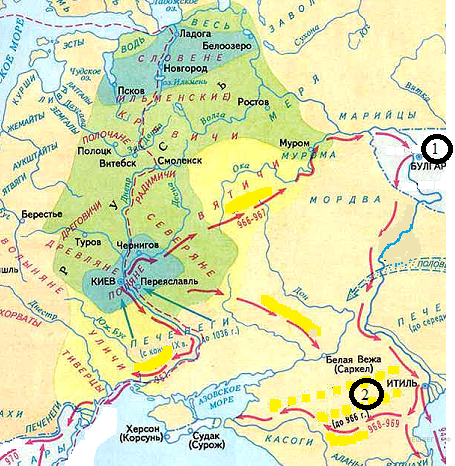

41. Назовите имя великого Киевского князя, чьи завоевательные походы указаны стрелками.

42. Напишите название государства, обозначенного на схеме цифрой «1».

43. Напишите название государства, обозначенного на схеме цифрой «2».

44. Какие суждения, относящиеся к походам князя, обозначенным на схеме, являются верными. Выберите три суждения

1) Киевский князь, чьи походы указаны на карте, разгромил и уничтожил Хазарский каганат

2) врагами Древнерусского государства на степных границах в первой половине X в. были половцы

3) во время одного из походов Киевский князь заложил город-крепость Корсунь

4) указанные на карте походы укрепили могущество Киевской Руси

5) Киевскому князю не удалось перенести столицу государства на Дунай

6) одновременно с завоеванием новых земель великий Киевский князь распространял христианство к востоку от Руси

45. Напишите название отмеченного на карте пути.

46. Напиши имя князя, который установил контроль над этим торговым путем.

47. Напиши цифру, обозначающую город, который на Руси назвали Царьград.

48. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными?

1) Этот торговый путь был одним из важнейших в Европе в этот период.

2) Основным торговым партнером Руси в этот период была Византия.

3) Русские князья начали совершать военные походы на Византию в начале Х века.

4) Основными союзниками русских князей в конце IX — начале X века были печенеги.

5) Основными предметами экспорта были благовония и фрукты.

6) Население Древней Руси платило дань великому князю за управление русскими землями.

49. Напишите имя князя, предпринявшего поход, изображённый на схеме

50. Напишите название города, обозначенного на схеме под цифрой «1».

51. Напишите название существовавшего в период изображённого похода государства, территория которого заштрихована на схеме и обозначена под цифрой «3».

52. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными?

1) Поход, который отображён на схеме, привел к распаду единого Древнерусского государства.

2) Князь, руководивший походом, изображённом на схеме, предпринял в дальнейшем успешный поход на Византию.

3) Незадолго до событий, которым посвящена схема, население изображённого на ней под цифрой «1» города и прилегающих территорий, платило дань государству, изображённому на схеме под цифрой «3».

4) Изображённое под цифрой «3» государство было уничтожено в результате действий князя, поход которого изображён на схеме.

5) Князь, руководивший походом, изображённом на схеме, погиб в результате схватки с печенегами.

6) Город, изображённый на схеме под цифрой «2», в древнерусских летописях назывался Царьградом.

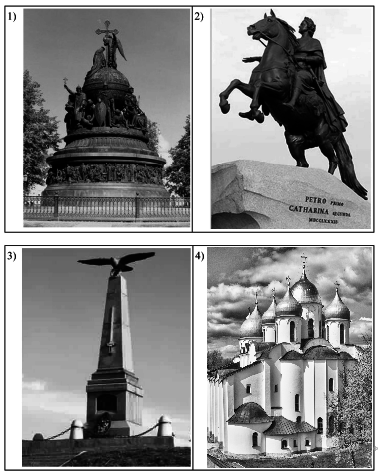

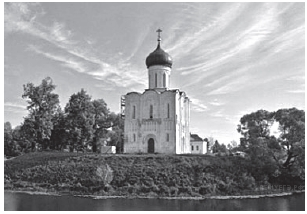

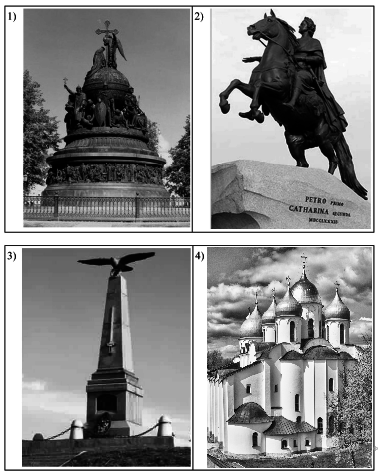

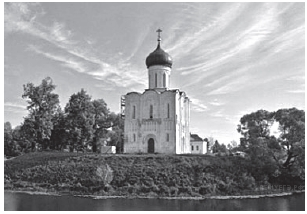

Рассмотрите изображение и выполните задание

53. Какие суждения о данном памятнике архитектуры являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных.

1) Церковь была построена в X в.

2) Это первая каменная постройка на Руси.

3) Церковь построена в стиле нарышкинского барокко.

4) Церковь относится к шедеврам владимиро-суздальской архитектуры.

5) Строительство этого храма относится к правлению Андрея Боголюбского.

54. Какие 2 из нижеприведённых памятников архитектуры были построены в том же веке, что и изображённый выше?

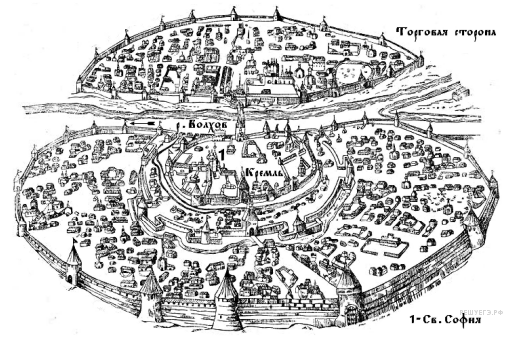

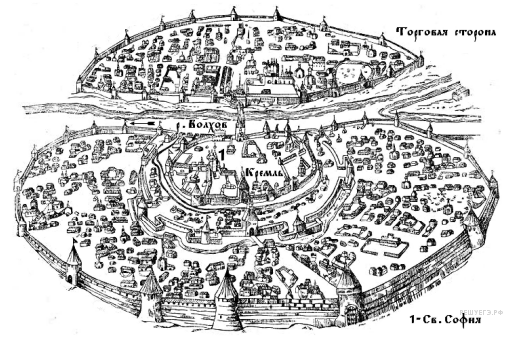

55. Какие суждения о городе, старинный план которого Вы видите, являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных.

1) В отличие от других русских земель в этом городе редко созывалось народное вече.

2) В период политической раздробленности русских земель в этом городе установилась сильная княжеская власть.

3) С 1113 по 1125 г. в городе правил князь Владимир Мономах.

4) Через этот город в древности проходил торговый путь «из варяг в греки».

5) Город, изображённый на плане, был присоединён к Московскому государству в 1478 г.

56. Какие 2 из представленных ниже памятников культуры находятся в этом городе?