УРОК 13

А. С. ПУШКИН.

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК»

(ВСТУПЛЕНИЕ «НА БЕРЕГУ ПУСТЫННЫХ ВОЛН…»)

Основное содержание урока

Воспевание автором «града Петрова». Вступление в актёрском исполнении. Образ Петра I. Тема настоящего и будущего России. Особенности языка и стиля отрывка. Приём контраста.

Основные виды деятельности.

Восприятие и выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Анализ различных форм выражения авторской позиции. Выявление роли старославянизмов и слов высокого стиля. Объяснение смысловой роли контраста.

I. Воспевание автором «града Петрова».

Вступление к поэме «Медный всадник» в актёрском исполнении.

А. С. Пушкин

(отрывок из вступления к поэме "Медный всадник")[1]

На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полн,

И вдаль глядел. Пред ним широко

Река неслася; бедный челн

По ней стремился одиноко.

По мшистым, топким берегам

Чернели избы здесь и там,

Приют убогого чухонца;[2]

И лес, неведомый лучам

В тумане спрятанного солнца,

Кругом шумел.

И думал он:

Отсель грозить мы будем шведу.

Здесь будет город заложен

Назло надменному соседу.

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно[3],

Ногою твердой стать при море.

Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам,

И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,

Полнощных стран краса и диво,

Из тьмы лесов, из топи блат

Вознесся пышно, горделиво;

Где прежде финский рыболов,

Печальный пасынок природы,

Один у низких берегов

Бросал в неведомые воды

Свой ветхий невод, ныне там

По оживленным берегам

Громады стройные теснятся

Дворцов и башен; корабли

Толпой со всех концов земли

К богатым пристаням стремятся;

В гранит оделася Нева;

Мосты повисли над водами;

Темно-зелеными садами

Ее покрылись острова,

И перед младшею столицей

Померкла старая Москва,

Как перед новою царицей

Порфироносная[4]вдова.

Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой ее гранит,

Твоих оград узор чугунный,

Твоих задумчивых ночей

Прозрачный сумрак, блеск безлунный,

Когда я в комнате моей

Пишу, читаю без лампады,

И ясны спящие громады

Пустынных улиц, и светла

Адмиралтейская игла...

1. "Медный всадник" — поэма (или, как ее назвал Пушкин, петербургская повесть) была написана в Болдине осенью 1833 г.: в рукописях ее начало помечено 6 октября, конец 31 октября. При жизни Пушкина было напечатано в журнале «Библиотека для Чтения» лишь начало (с пропуском стихов, где Петербург сравнивался с Москвой) под заглавием: «Петербург. Отрывок из поэмы». Пушкин пробовал изменить те места поэмы, которые вызвали недовольство Николая I, но оставил эту работу.

Соответствующие изменения внес в поэму после смерти Пушкина В. А. Жуковский, который и напечатал ее в 1837 г. в журнале «Современник».

Поэма явилась результатом размышлений Пушкина об историческом значении реформ Петра и развитии новой, послепетровской России. В выборе сюжета Пушкиным руководила мысль о трагизме того положения, что поступательное движение истории вызывает жертвы в лице таких людей, как Евгений, деклассированный дворянин, обреченный на гибель всем ходом вещей. Жестокое столкновение исторической необходимости с обреченностью частной личной жизни и натолкнуло Пушкина на разработку сюжета, намеченного уже в недоконченной поэме «Езерский». Возможно, что тема наводнения и памятника Петра вызвана произведениями Мицкевича, упоминаемыми в примечаниях: «Олешкевич» и, особенно, «Памятник Петра Великого».

В описании Петербурга очевидна полемика Пушкина с польским поэтом Адамом Мицкевичем (1798–1855), который в своих стихах не скрывал неприязни к городу и его основателю.

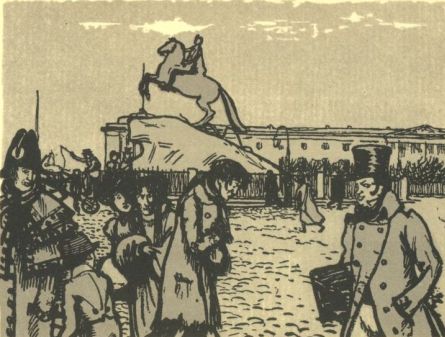

«Медный всадник» – памятник Петру I на Сенатской площади, открытый 7 августа 1782 г., в царствование Екатерины II. Памятник выполнен по проекту французского скульптора Э.-М. Фальконе (1716–1791); голова Петра – по проекту его ученицы художницы М.-А. Колло. Скала, служащая постаментом всаднику (Гром-камень), была найдена в 1768 г. близ Лахты (к северу от города) и с огромным трудом доставлена в Петербург. По праву считающийся самым лучшим памятником Петру Великому, «Медный всадник» стал художественным и идейным центром новой столицы, символом Санкт-Петербурга.

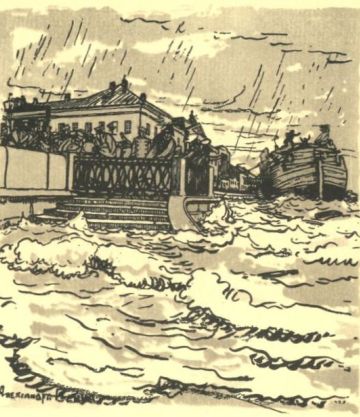

Пушкин не был свидетелем петербургского наводнения 7 ноября 1824 г., он находился тогда в Михайловском и узнал о трагедии из газет и писем. По просьбе поэта друзья, не упоминая его имени, передали пострадавшим от наводнения часть денег, полученных за издание его произведений. Работая над поэмой, он опирался на описания этих событий в журналах.

2. Чухонец — старинное прозвание прибалтийско-финских народов в новгородских землях (эсты, сету, ижора и прочие).

В дореволюц. время: пренебрежительное обозначение финна. В разговорной речи, напр. в старом Петербурге, могло употребляться и без пренебрежительного оттенка.

3. В Европу прорубить окно... – Альгаротти где-то сказал: «Pétersbourg est la fenêtre par laquelle la Russe regarde en Europe» (перевод с французского – «Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу»). Прим. А.С.Пушкина.

4. Порфироносный — носящий порфиру, царственный. Порфира (греч.) – длинная, пурпурного цвета мантия, надеваемая монархами в торжественных случаях.

Прослушивание фрагмента вступления к поэме «Медный всадник» в актёрском исполнении.

Слушать вступление в исполнении Д. Журавлёва (04:48).

Рецензирование актёрского чтения и ответы на вопросы 1—5 из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение».

II. Беседа по содержанию фрагмента:

— Ответы на вопросы 1, 3 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

III. Практическая работа.

Составление плана вступления к поэме и определение настроения каждой части.

Выявление авторской позиции в его гимне городу.

IV. Групповая работа:

Группа 1.

Составьте лексические и историко-культурные комментарии к словам чёлн, чухонец, отсель, надменный, в Европу прорубить окно, полнощные страны, блата, пасынок, невод, порфироносная вдова, лампада, Адмиралтейская игла.

Ответьте на вопрос 2 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

Покажите и прокомментируйте изображения Санкт-Петербурга, соответствующие пушкинским описаниям: дворцы и башни, корабли, в гранит оделася Нева, мосты, тёмно-зелёными садами/ Её покрылись острова, оград узор чугунный, Адмиралтейская игла.

Группа 2.

Прочитайте выразительно фрагмент вступления с начала до слов «…и запируем на просторе».

На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полн,

И вдаль глядел. Пред ним широко

Река неслася; бедный челн

По ней стремился одиноко.

По мшистым, топким берегам

Чернели избы здесь и там,

Приют убогого чухонца;[2]

И лес, неведомый лучам

В тумане спрятанного солнца,

Кругом шумел.

И думал он:

Отсель грозить мы будем шведу.

Здесь будет город заложен

Назло надменному соседу.

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно[3],

Ногою твердой стать при море.

Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам,

И запируем на просторе.

Какое настроение вызывает пушкинский пейзаж?

Найдите в описании ключевые слова.

Какой приём использован при сопоставлении мыслей Петра I о новом городе и будущем России и описанных картин природы?

(Антитеза.) Приведите примеры.

Озаглавьте эту часть вступления (например, «История постройки Санкт-Петербурга»).

Группа 3.

Прочитайте выразительно фрагмент вступления со слов «Прошло сто лет…» до слов «…Порфироносная вдова».

Прошло сто лет, и юный град,

Полнощных стран краса и диво,

Из тьмы лесов, из топи блат

Вознесся пышно, горделиво;

Где прежде финский рыболов,

Печальный пасынок природы,

Один у низких берегов

Бросал в неведомые воды

Свой ветхий невод, ныне там

По оживленным берегам

Громады стройные теснятся

Дворцов и башен; корабли

Толпой со всех концов земли

К богатым пристаням стремятся;

В гранит оделася Нева;

Мосты повисли над водами;

Темно-зелеными садами

Ее покрылись острова,

И перед младшею столицей

Померкла старая Москва,

Как перед новою царицей

Порфироносная[4]вдова.

Что изменилось в облике Петербурга?

Какое настроение вызывает у автора новый город?

На каком композиционном приёме построен отрывок?

(Контраст.)

Озаглавьте эту часть вступления к поэме «Медный всадник» (например, «Юный град Петра»).

Группа 4.

Прочитайте выразительно фрагмент вступления со слов «Люблю тебя, Петра творенье…» до конца фрагмента.

Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой ее гранит,

Твоих оград узор чугунный,

Твоих задумчивых ночей

Прозрачный сумрак, блеск безлунный,

Когда я в комнате моей

Пишу, читаю без лампады,

И ясны спящие громады

Пустынных улиц, и светла

Адмиралтейская игла...

Какое чувство переполняет автора?

Какой смысл выявляется в повторении слова люблю?

Что и почему любит поэт в облике Петербурга?

Озаглавьте эту часть вступления (например, «Пушкинский гимн Петербургу»).

V. Образ Петра I.

Тема настоящего и будущего России

Аналитическая беседа:

— Каким изображён во вступлении Пётр I? Чем похож город на своего создателя? Подтвердите свою позицию цитатами.

— В чём видит Пушкин заслугу Петра I в строительстве Петербурга? Как претворились в жизнь думы Петра I о величии России и новом городе?

— Найдите все контекстуальные синонимы к слову Петербург. Проследите по ним изменения в авторском отношении к городу

(приют убогого чухонца, юный град, полнощных стран краса и диво, младшая столица, новая царица, Петра творенье).

— Как во вступлении противопоставлено прошлое и настоящее Петербурга и всей России? Какие важные события истории России упоминает Пушкин?

— Какова авторская позиция в этом гимне городу Петра?

VI. Особенности языка и стиля отрывка.

Приём контраста

Аналитическая беседа:

— Определите время глаголов в первой части вступления.

Какой смысл выявляют глаголы прошедшего времени в описании места строительства новой столицы и глаголы будущего времени в думах Петра I?

— Какую смысловую роль играет время глаголов во второй части вступления?

— Почему в третьей части вступления так мало глаголов?

Кто производит там действия (люблю, пишу, читаю)?

Можно ли утверждать, что поэт ощущает себя частью великого города и гордится этим? Обоснуйте свой ответ.

— Найдите во вступлении старославянизмы и слова высокого стиля. Какую роль они выполняют?

— Какую роль играют в описании города перечисления?

— Какова роль образов вступления

(думы Петра о новом городе — Петра творенье; приют убогого чухонца — юный град… вознёсся пышно, горделиво; у низких берегов — по оживлённым берегам; один финский рыболов — корабли со всех концов земли; бедный чёлн — богатые пристани; старая Москва — младшая столица).

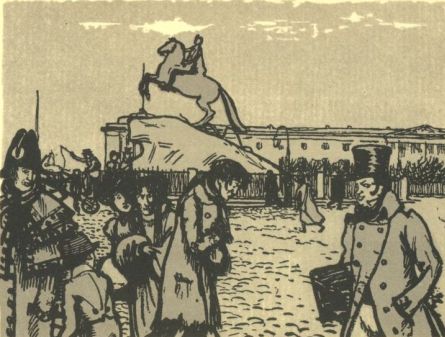

— Рассмотрите в учебнике изображение памятника Петру I. Дайте ему оценку.

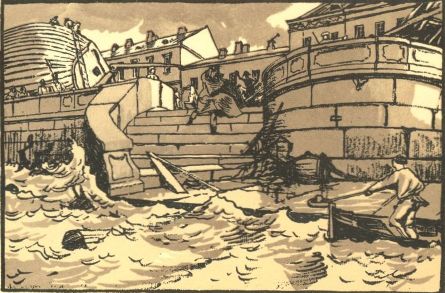

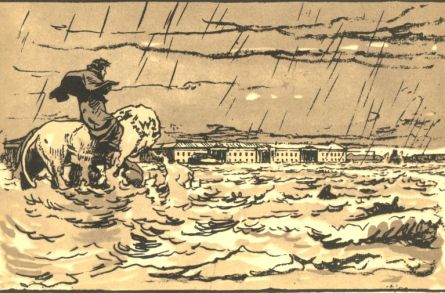

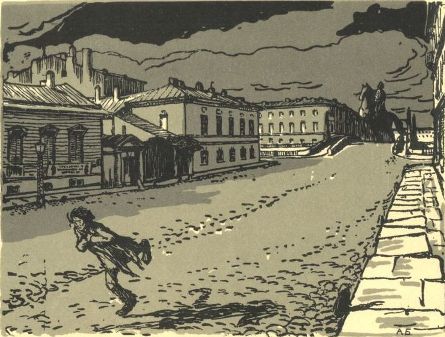

- Как приём контраста проявился в иллюстрациях к поэме?

Итоговый вопрос:

Что особенно дорого поэту в облике Петербурга?

Домашнее задание

Подготовиться к выразительному чтению вступления к поэме «Медный всадник» наизусть.

Письменно ответить на вопрос «Что и почему любит поэт в облике Петербурга?».

Индивидуальное задание.

Подготовить сообщение о киевском князе Олеге.

Групповое задание.

Создать компьютерную презентацию «Гимн Пушкина Петербургу» (по вступлению к поэме «Медный всадник»), включив в неё изображения Петербурга времён Пушкина и современного города и сопроводив иллюстрации стихотворными подписями из вступления к поэме.

Приложение

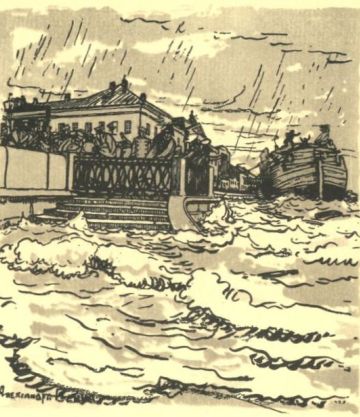

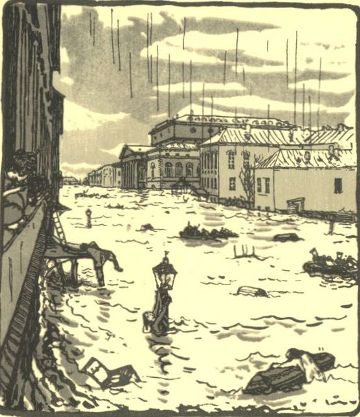

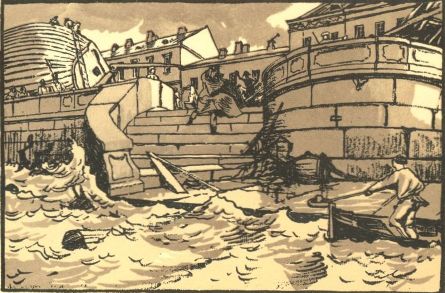

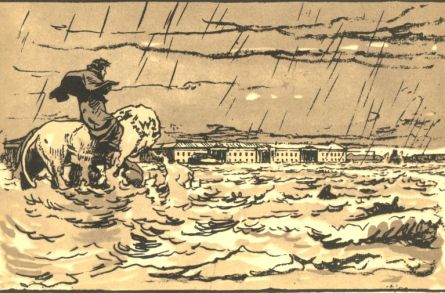

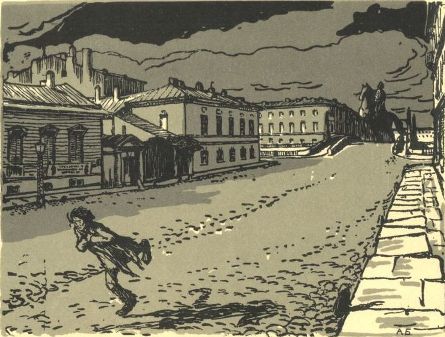

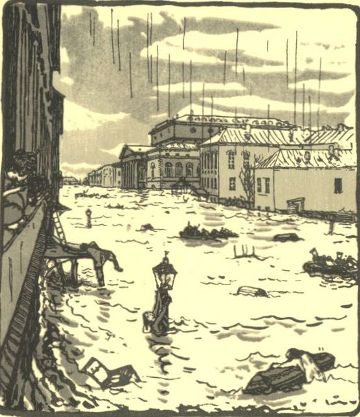

Иллюстрации А.Н. Бенуа к поэме Пушкина "Медный всадник"

В первые десятилетия ХХ века сделаны рисунки Александра Николаевича Бенуа (1870 – 1960) к "Медному всаднику" – лучшее, что создано за всю историю иллюстрирования Пушкина.

Бенуа начал работать над "Медным всадником" в 1903 году. В течение последующих 20 лет им создан цикл рисунков, заставок и концовок, а также огромное количество вариантов и набросков. Первая редакция этих иллюстраций, которые готовились для карманного издания, была создана в 1903 году в Риме и Санкт-Петербурге. Напечатал их в другом формате Дягилев в первом номере журнала «Мир искусства» за 1904 г. Первый цикл иллюстраций состоял из 32 рисунков, выполненных тушью и акварелью.

В 1905 году А.Н.Бенуа, находясь в Версале, заново переработал шесть своих прежних иллюстраций и выполнил фронтиспис к «Медному всаднику». В новых рисунках к «Медному всаднику» тема преследования Всадником маленького человека становится главной: черный всадник над беглецом – не столько шедевр Фальконе, сколько олицетворение жестокой силы, власти. И Петербург не тот, покоряющий художественным совершенством и размахом строительной мысли, а угрюмый город – скопление мрачных домов, торговых рядов, заборов. Тревога и беспокойство, охватившие художника в этот период, превращаются здесь в настоящий крик о судьбе человека в России.

В 1916, 1921–1922 годах цикл был в третий раз переработан и дополнен

новыми рисунками.

Ужасный день! Нева всю ночь

Рвалася к морю против бури...

И всплыл Петрополь, как тритон,

По пояс в воду погружен...

Вода сбыла, и мостовая

Открылась, и Евгений мой...

На звере мраморном верхом,

Без шляпы, руки сжав крестом...

И он по площади пустой

Бежит и слышит за собой...

И с той поры, когда случалось

Идти той площадью ему...

В рисунках А.Н.Бенуа образы «Петербургской повести» А.С.Пушкина как бы окрашены размышлениями и переживаниями человека начала XX столетия.

Поэтому именно «современность» иллюстраций Бенуа бросалась в глаза ценителям искусства в начале ХХ века, она представлялась им не менее существенной, чем свойственное художнику чувство стиля, понимание пушкинской эпохи и умение искусно театрализовать действие, разработав ряд «мастерски срежиссированных мизансцен». Художник и искусствовед Игорь Эммануилович Грабарь в то время писал Бенуа об этих его иллюстрациях: "Они так хороши, что я от новизны впечатлений все еще и теперь не могу прийти в себя. Чертовски передана эпоха и Пушкин, при этом совсем нет запаха гравюрного материала, никакой патины. Они страшно современны – и это важно..."

Источники:

1.Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / [В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин]; под ред. В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение.

2. http://literatura5.narod.ru/medny_vsadnik.html