Урок. Русские путешественники и первопроходцы XVII в.

Цели и задачи: познакомить с политической географией русских земель в XVII в.; характеризовать значение освоения новых территорий.

Планируемые результаты: предметные: давать определения понятий: абориген, аманат, коч; высказывать суждения о целях первопроходцев; сравнивать достижения русских путешественников и первопроходцев XVII в. по выбранным критериям; перечислять плюсы и минусы взаимодействия племен, проживающих на присоединенных к России территориях, с русским населением; изучать и систематизировать информацию из различных исторических источников; показывать на исторической карте маршруты русских путешественников и первопроходцев; определять исторические процессы, события во времени; метапредметные УУД- 1) коммуникативные: владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; участвовать в коллективном обсуждении проблем, 2) регулятивные: соотносить свои действия с планируемым результатом; оценивать правильность решения учебной задачи; 3) познавательные: применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии; личностные УУД: формировать и развивать познавательный интерес к изучению истории России.

Оборудование: учебник, карта «Сибирь в XVII в.», пакет с рабочим материалом для работы в группах.

Тип урока: урок открытия нового знания.

Ход урока

Мотивационно-целевой этап

Русские путешественники и первопроходцы подтолкнули развитие морской торговли, а также подняли престиж своей страны. Научное сообщество узнавало все больше сведений не только о географии, но также и о животном и растительном мире, а самое главное - о людях, живших в других уголках мира, и их обычаях.

Тема урока: «Русские путешественники и первопроходцы XVII в.».

(Ученики высказывают свои предположения.)

План урока

Кто и как шел в Сибирь.

Семен Дежнев.

Походы на Дальний Восток.

Освоение Сибири.

Проблемный вопрос

Введение в новый материал

Наш сегодняшний урок будет не совсем обычным. Мы проведем его в формате «Клуба путешественников».

(Звучит музыкальная заставка к телевизионной передаче «Клуб путешественников».)

Начинаем заседание клуба. Сегодня у нас замечательные гости, которые будут нас сопровождать во время путешествия и помогут разобраться в возникающих вопросах.

(Учитель представляет ведущего клуба, а также гостей — историка, географа, этнографа, - заранее выбранных на эти роли, которые, получив задания учителя, подготовились к уроку.)

Работа по теме урока

I. Кто и как шел в Сибирь

(Демонстрируется карта Сибири.)

Ведущий. В XV-XVII вв. русские землепроходцы отправлялись за Уральские горы на просторы Сибири. Что означает название «Сибирь»?

Этнограф. Существует три версии происхождения слова «Сибирь». По одной из версий, название «Сибирь» произошло от тюркского слова «сибэр», которое в переводе означает «красивый». Древние татары могли назвать так земли к востоку от своих владений, так как красота сибирской природы и сейчас поражает воображение. Многие названия рек, озер и населенных пунктов в Сибири имеют тюркское происхождение.

(Рассказ сопровождается демонстрацией слайдов с изображениями природных ландшафтов Сибири.)

А в переводе с монгольского слово «шибер» означает болотистую местность, поросшую лесом. В южных районах Сибири березовые рощи перемежаются с болотами, подчас непроходимыми. Монголы пришли в Сибирские земли именно с юго-востока, так что миновать болотистые низины южной и средней Сибири они никак не могли.

Третья версия связана с одним из тюркоязычных народов, проживавшим за Уралом и называвшим себя «сабырами». Эту территорию на картах стали обозначать как земли сабыров или Сибирь.

Ведущий. Как бы то ни было, но распространение названия «Сибирь» на всю территорию Северной Азии было связано с продвижением русских первопроходцев за Урал. А кто и как шел в Сибирь?

Историк. Из далеких Холмогор, из Архангельска, из Устюга Великого, с Печоры и ее притоков приходили русские землепроходцы в Сибирь. В низовьях Оби в 1601 г. была основана знаменитая Мангазея — укрепленный город-острог. Отсюда и брал свое начало северный путь освоения Сибири.

(На карте прокладывается маршрут с помощью стрелок. Далее историк кратко рассказывает о первых землепроходцах. Ученики заполняют таблицу.)

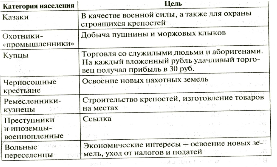

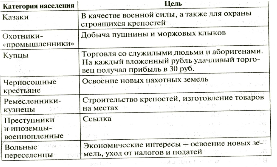

Кто и зачем шел в Сибирь

Географ. К XVII в. в Западной Европе многое узнали об Африке и Америке, устанавливали торговые связи с Индией и Китаем, а вот северо-восток Европы был малоизведанной территорией. Попытки англичан попасть в Сибирь морем были неудачны. Дальше устья реки Оби никто из западноевропейских мореплавателей не добирался.

Географ. К XVII в. в Западной Европе многое узнали об Африке и Америке, устанавливали торговые связи с Индией и Китаем, а вот северо-восток Европы был малоизведанной территорией. Попытки англичан попасть в Сибирь морем были неудачны. Дальше устья реки Оби никто из западноевропейских мореплавателей не добирался.

(Демонстрация слайдов с изображениями кораблей XVII в.)

Ведущий. Чем же была так привлекательна Сибирь для путешественников?

(Демонстрация слайдов с изображениями бояр в собольих шубах, сабель и кинжалов с рукоятками из моржового клыка.)

Географ. Говорили, что за «Камнем» (так называли в то время Уральские горы) лежит необъятный край — иди хоть два года и не дойдешь до конца. В этом краю несметные богатства: много пушного зверя, рыбы, а в Ледовитом океане — невиданные морские животные. Особенно дорого ценились соболиные и песцовые шкурки и моржовые клыки — «рыбий зуб». В то время только самые богатые и знатные люди могли позволить себе иметь собольи шубы, а из моржового клыка делали рукоятки кинжалов и сабель, украшения для царских дворцов.

2. Семен Дежнев

Географ. Велики богатства Сибири, но сурова природа этого края. Освоение Сибири было трудным делом, которое было по силам лишь сильным, смелым и трудолюбивым людям.

Историк. В июне 1648 г. 90 человек (по другим данным 105 человек) на семи кочах вышли из устья Колымы и двинулись на восток вдоль морского побережья.

(Демонстрация слайда с изображением коча.)

Этнограф. На западном берегу Белого моря от города Онега до города Кемь жили русские люди, которые называли себя поморами. Поморы были хорошими рыбаками, охотниками, а также путешественниками и торговцами. Их суда - кочи использовали для освоения Сибири. Обычные суда не предназначены для хождения в суровых северных морях и реках, которые каждую зиму сковывает лед. Если обычное судно попадает в ледяной плен, то лед ломает его корпус. Но низ корпуса коча имеет форму, напоминающую скорлупу грецкого ореха. Надавит лед — а коч выскочит наверх на льдину целый и невредимый.

Коч-деревянное однопалубное одномачтовое парусно-гребное мореходное судно северных и сибирских промышленников.

Историк. Возглавлял эту экспедицию Семен Иванович Дежнев.

(Демонстрация портрета С.И. Дежнева.)

Семен Дежнев служил в Тобольске, Енисейске, Якутске. Он совершил походы из Якутска в район Средней Яны и по реке Индигирке до Северного Ледовитого океана (моря Студеного).

(На карте прокладывается маршрут с помощью стрелок.)

Историк. Во время экспедиции 1648 г. до Большого каменного носа (так называл позднее Дежнев северо-восточный выступ Азии) добрались лишь три коча — Алексеева, Дежнева и Анкуадинова, причем последний там же разбило о камни. Людей с него подобрали Алексеев и Дежнев. Затем первопроходцы прошли проливом, носящим ныне имя Беринга. Разбушевавшееся море долго носило коч Дежнева и бросило его на пустынный берег далеко к югу от реки Анадырь. В течение 10 недель Дежнев и его 24 спутника, претерпевая в условиях начавшейся зимы невероятные лишения, добрались на лыжах и нартах, «сами пути себе не зная», до Анадыря и провели там страшную голодную зиму.

Географ. Этим походом было доказано существование прохода из Северного Ледовитого океана в Тихий (пролива, отделяющего Евразию от Северной Америки). Тем самым было совершено одно из крупнейших географических открытий XVII в.

Историк. К весне 1649 г. у Дежнева осталось всего 12 человек. Изготовив лодки, люди поднялись на них вверх по Анадырю, взяли ясак с местного населения и основали зимовье — будущий Анадырский острог.

Географ. Дежневым были исследованы и нанесены на карту берега реки Анадырь. Им были совершены походы по реке Анюй (1659 г.), по низовьям Лены (1662 г.), по низовьям реки Оленек (1667-1668), по Вилюю (1669 г.).

Историк. Деятельность Дежнева по исследованию Сибири получила высокую оценку правительства. Дежневу был присвоен чин казачьего атамана.

После этой экспедиции Дежнёв ещё десять лет прослужил в Анадырском остроге. В 1664 г. он доставил из Якутска моржовую кость и меха в Москву, где впервые за 19 лет получил жалованье и чин казачьего атамана. Вернувшись, он опять служил приказчиком в зимовьях и умер в 1673 г. в Москве, сдав очередную «государеву казну». Пройденный им пролив между Азией и Америкой был указан на русской карте Сибири— «Чертеже Сибирской земли» 1667 г., но к концу XVII в. открытие забылось: слишком редко пропускало неспокойное море корабли.

Географ. Впоследствии его именем были названы самый восточный мыс Чукотского полуострова, одна из бухт Берингова моря, горный хребет и поселок на реке Амур. В память об отважных мореходах на крайней точке земли, на ветрах двух океанов стоит памятник Семену Ивановичу Дежневу.

3. Походы на Дальний Восток

Ведущий. Неужели первопроходцев не страшили сибирские просторы и морозы ?

Первопроходец- человек, проложивший новые пути, открывший новые земли

Историк. За короткую северную навигацию можно было сделать лишь один рейс. Иногда коч задерживали встречные ветры или ранние холода преграждали ему путь. Тогда приходилось останавливаться на девятимесячную зимовку, а плавание продолжать только следующей весной. Но дело того стоило - охотник, собравший за зиму несколько соболиных шкурок, мог разбогатеть. А что говорить о торговцах, которые выменивали железный котел на такое количество соболиных шкурок, которое этот котел мог вместить!

Географ. В 1649 г. отправился на Амур отряд торговца из устюжских крестьян Ерофея Павловича Хабарова.

(Демонстрация портрета Е.П. Хабарова или изображения его памятника в Хабаровске.)

Историк. Получив поддержку якутского воеводы, Хабарову снарядил на собственные и заемные средства отряд. Тяжело пришлось первооткрывателям. Они тянули против течения тяжело нагруженные суда, а когда наступила зима, на лыжах двинулись через горы.

(На карте прокладывается маршрут с помощью стрелок.)

Географ. Шли на лыжах без пути и дороги, волокли на санях продовольствие, порох, пушки. Весной вышли к Амуру.

Этнограф. «А по главной, по великой реке Амур живут даурские люди пахотные и скотские, в той реке всякой рыбы много, луги великие и пашни есть, а леса темные, большие, соболя и всякого зверя много, в земле злато и серебро виднеется», — писал в донесении Ерофей Хабаров.

Историк. На правом берегу реки Лены в 1632 г. был заложен Якутский острожек. За десятилетие он превратился в административный центр Якутского воеводства и исходный пункт большого количества торгово-промышленных экспедиций на север, юг и восток Азии. Первым воеводой там стал стольник П.П. Головин, при котором письменным головой служил Василий Данилович Поярков.

(Демонстрация портрета В.Д. Пояркова.)

Было известно, что Приамурье богато пахотными землями, на которых родится много хлеба, а в Якутск его завозили из-за Урала. Было принято решение отправить на разведку отряд казаков, а начальником над ними поставить Пояркова. Перед отправкой к казакам присоединились около 15 «охочих людей» (так назывались промышленники) и переводчик Семен Петров Чистой.

Географ. Основной задачей отряда Пояркова было исследование Приамурья. Русские, обосновавшиеся в Якутске, уже обладали разрозненными данными об окрестных реках и народах, живших по их берегам. Пояркову вменялось в обязанность обнаружение и подробное описание природных богатств, в частности, подтверждение слухов об огромных запасах различных руд.

Этнограф. Нужны были подробные сведения о роде занятий местных жителей.

Географ. В июле 1643 г. отряд Пояркова, выйдя из Якутска, на шести дощаниках (речное несамоходное судно с плоским дном и палубой, грузоподъемностью от 7 до 200 т) спустились по Лене до места впадения в нее Алдана. Затем по Алдану и двум рекам его бассейна, Учуру и Гонаму, они поднялись до места первой стоянки.

(На карте прокладывается маршрут с помощью стрелок.)

Историк. Наступила осень, и Василий Поярков принимает решение часть отряда с грузом оставить зимовать у судов, а самому налегке, в сопровождении 90 человек, отправиться на нартах (длинные сани) дальше.

Этнограф. Во время трехлетнего похода Поярков собирал сведения о живущих по Амуру народах - даурах, дючерах, нанайцах и нивхах.

Географ. Василий Поярков подарил России новый путь к Тихому океану и огромные площади новых богатых земель, а также первым проник в бассейн Амура и вошел в историю страны как великий первопроходец.

Историк. Рассказы об открытых землях позвали в дорогу других смельчаков. Предприимчивый торговец из крестьян Ерофей Хабаров для похода на Амур собрал и снарядил на заёмные деньги около 200 человек. В 1649—1653 гг. он дважды побывал на Амуре: с боем брал укреплённые «городки» дауров и нанайцев, облагал их данью, жестоко подавляя попытки сопротивления. В 1652 г. Хабаров разгромил тысячный отряд напавших на него маньчжур. После поражения маньчжуры стали переселять дауров и дючеров из русских владений в глубь Китая. Хабаров составил «Чертёж реке Амуру» и положил начало заселению этой территории русскими людьми — вслед за казаками на Амур двинулись промышленники и крестьяне.

Весной 1697 г. из Анадырского острога на оленях 120 человек (русские и юкагиры) во главе с казачьим пятидесятником Владимиром Атласовым отправились на Камчатку. За три года Атласов прошёл сотни километров, основал в центре полуострова Верхнекамчатский острог и вернулся в Якутск с ясаком и первыми сведениями о Японии.

*

4. Освоение Сибири

Ведущий. Известный писатель В.Г. Распутин в статье «Сибирские первопроходцы» писал: «Уму непостижимо! Кто представляет себе хоть немного эти великие и гиблые расстояния, гот не может не схватиться за голову. Без дорог, двигаясь только по рекам, волоком перетаскивая с воды на воду струги и тяжелые грузы, зимуя в ожидании ледохода в наскоро срубленных избушках в незнакомых местах и среди враждебно настроенного коренного кочевника, страдая от холода, голода, болезней, зверья и гнуса, теряя с каждым переходом товарищей и силы, пользуясь не картами и достоверными сведениями, а слухами, не ведая, что ждет их завтра и послезавтра, они шли вперед и вперед, все дальше и дальше на восток. Это после них появятся и зимовья на реках, и остроги, и чертежи, и опыт общения с туземцами, и пашни, и солеварни, — для них же все было впервые, все представляло неизведанную и опасную новизну. И сейчас, когда каждый шаг и каждое дело сибирских строителей и покорителей мы без запинки называем подвигом, нелишне бы помнить нам и немного представлять, как доставались начальные шаги и дела нашим предкам».

Этнограф. Говоря о первопроходцах, осваивавших Сибирь, не стоит забывать, что этот край уже был заселен.

Ведущий. Как повлияло освоение Сибири на жизнь коренных народов? Представьте, что мы с вами оказались на заседании дискуссионного клуба. Одни участники дискуссии утверждают, что русская колонизация положительно повлияла на коренные народы Сибири, а другие придерживаются противоположного мнения.

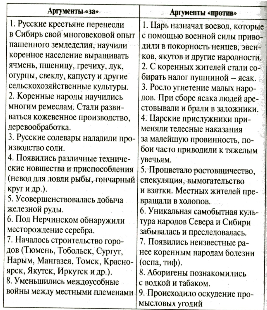

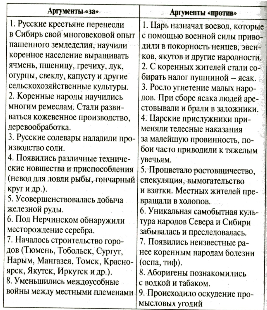

- Разделитесь на две группы. Работая с п. 4 § 25 учебника, подберите аргументы в защиту той или иной позиции и заполните сравнительную таблицу.

(Проверка выполнения задания.)

VI. Подведение итогов урока

Сегодня удивительно актуально звучат слова М.В. Ломоносова, о том, что «российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном».

Домашнее задание

1.Прочитать § 25.

1.Какие экономические интересы побуждали людей осваивать Сибирь?

5. Сравните достижения Пояркова, Атласова и Хабарова по выбранным вами критериям. Чьи достижения вы считаете более значительными? 6. Перечислите плюсы и минусы взаимодействия местных племён с русскими переселенцами.

Работаем с картой

По карте проследите маршруты путешествий Дежнёва, Пояркова и Хабарова. Какой из этих маршрутов был более протяжённым? Какой из них, на ваш взгляд, был более сложным? Объясните критерии сложности, которые вы использовали при оценке маршрута.

Географ. К XVII в. в Западной Европе многое узнали об Африке и Америке, устанавливали торговые связи с Индией и Китаем, а вот северо-восток Европы был малоизведанной территорией. Попытки англичан попасть в Сибирь морем были неудачны. Дальше устья реки Оби никто из западноевропейских мореплавателей не добирался.

Географ. К XVII в. в Западной Европе многое узнали об Африке и Америке, устанавливали торговые связи с Индией и Китаем, а вот северо-восток Европы был малоизведанной территорией. Попытки англичан попасть в Сибирь морем были неудачны. Дальше устья реки Оби никто из западноевропейских мореплавателей не добирался.