К творчеству призвало Отечество

Александр Васильевич Александров

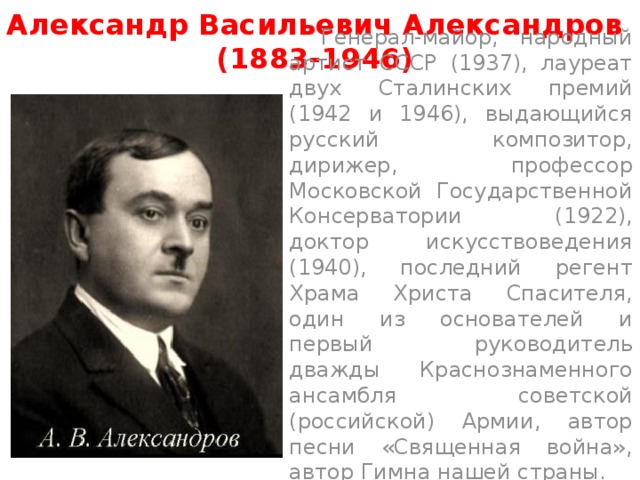

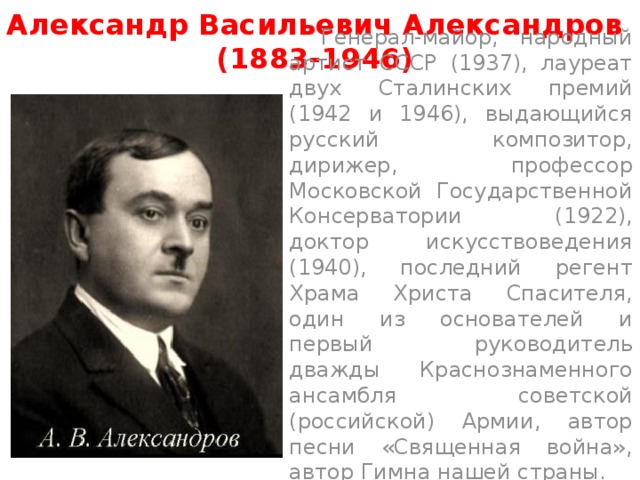

Александр Васильевич Александров (1883-1946)

Генерал-майор, народный артист СССР (1937), лауреат двух Сталинских премий (1942 и 1946), выдающийся русский композитор, дирижер, профессор Московской Государственной Консерватории (1922), доктор искусствоведения (1940), последний регент Храма Христа Спасителя, один из основателей и первый руководитель дважды Краснознаменного ансамбля советской (российской) Армии, автор песни «Священная война», автор Гимна нашей страны.

Родился в селе Плахино Рязанской области в семье крестьян в километре от церкви, где прислуживали родители.

Вся родня и домочадцы, а так же маленький Саня любили и часто пели русские народные песни и духовные песнопения.

У мальчика оказался абсолютный слух, чудный голос, он быстро схватывал и запоминал мелодии и тексты песен. Его не раз приглашали петь в местный церковный хор.

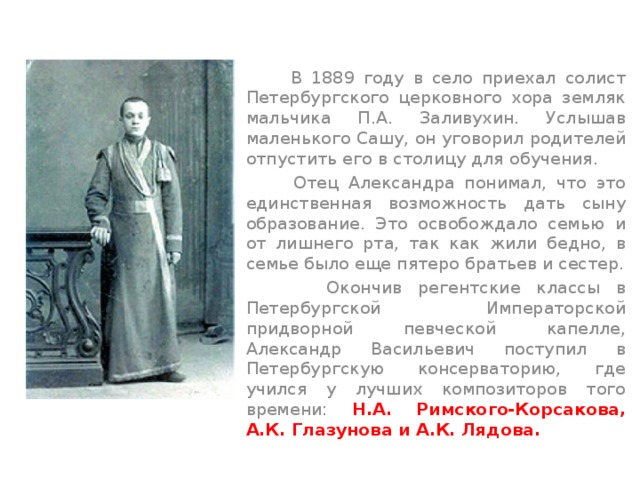

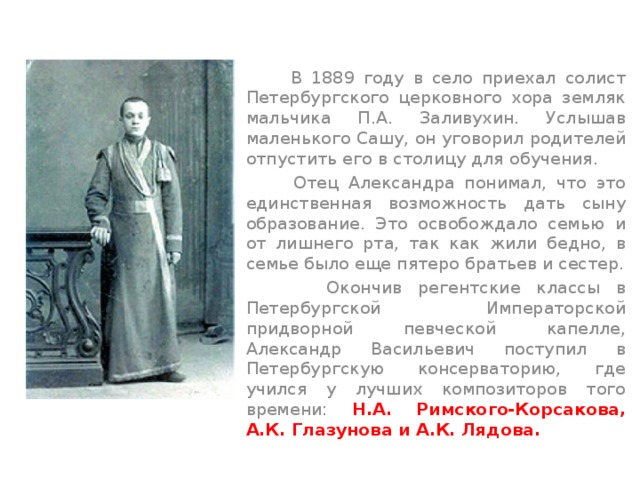

В 1889 году в село приехал солист Петербургского церковного хора земляк мальчика П.А. Заливухин. Услышав маленького Сашу, он уговорил родителей отпустить его в столицу для обучения.

Отец Александра понимал, что это единственная возможность дать сыну образование. Это освобождало семью и от лишнего рта, так как жили бедно, в семье было еще пятеро братьев и сестер.

Окончив регентские классы в Петербургской Императорской придворной певческой капелле, Александр Васильевич поступил в Петербургскую консерваторию, где учился у лучших композиторов того времени: Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Глазунова и А.К. Лядова.

После двух лет учебы, из-за болезни и тяжелого материального положения, он уехал в Бологое, где работал регентом соборного хора и преподавал в железнодорожном и техническом училищах хоровое искусство.

В 1902 года он познакомился с хористкой соборного хора Ксенией Морозовой, которая стала в 1904 году его женой. Там же в 1905 году у них родился первенец Борис, ставший впоследствии блестящим продолжателем дела отца – руководителем Ансамбля.

Александр Васильевич, по воспоминаниям, был истинно верующим человеком. Он вообще, можно сказать, всю жизнь служил при Церкви.

В 1905 году в Твери по конкурсу стал регентом архиерейского хора, потом служил в Казанском храме.

С 1908 года Александр Васильевич – студент Московской Консерватории. В 1913 году он окончил Консерваторию, получив большую серебряную медаль по двум специальностям: композиции (класс С.Н. Василенко) и пения (класс профессора Умберто Мазетти).

После окончания Московской Консерватории, его приглашали солистом в Большой Театр.

В 1913-1916 годах создал в Твери детскую музыкальную школу.

В 1918 году Патриарх Тихон пригласил Александра Васильевича быть регентом Храма Христа Спасителя, где он и проработал до 1922 года.

В это время А.В. Александров – преподаватель Московской Консерватории. Спустя четыре года, его утвердили в звании профессора.

Среди его сочинений:

- «Смерть и жизнь», симфоническая

поэма (1911).

- «Симфония fis-moll» в 3 частях (1912).

- «Смерть Ивана Грозного», опера в трёх

действиях, либретто А. К. Толстого (1913, не окончена).

- «Соната для скрипки и фортепиано»

(1-я редакция — 1913, 2-я редакция — 1924). «Концерт для хора в четырёх частях» (1917).

- «Христос Воскресе!» — поэма для хора,

оркестра, органа и солистов (1918).

- «Хвалите имя Господне».

- «Величание Владимирским святым».

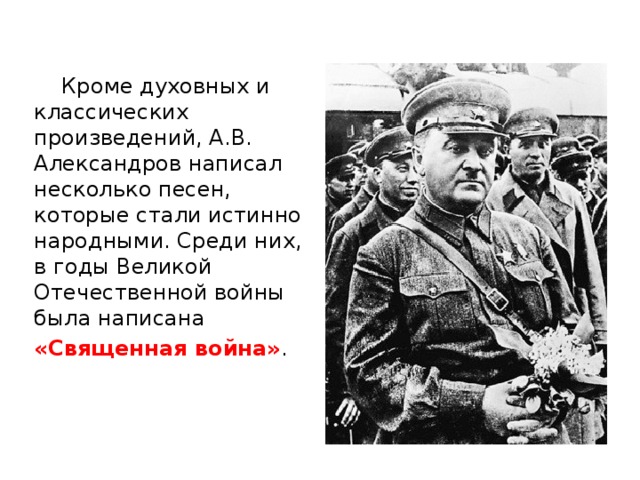

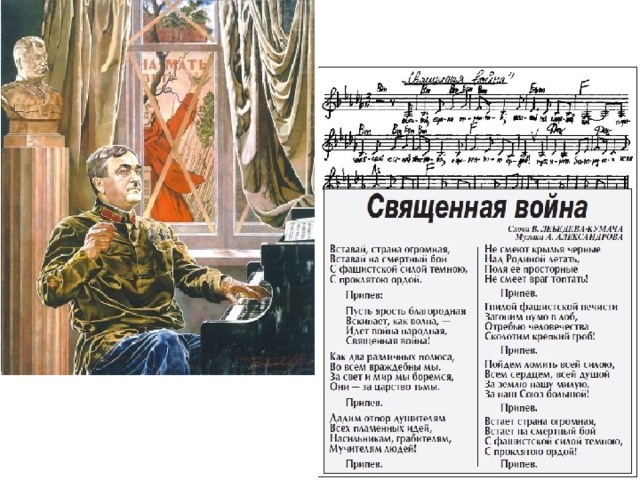

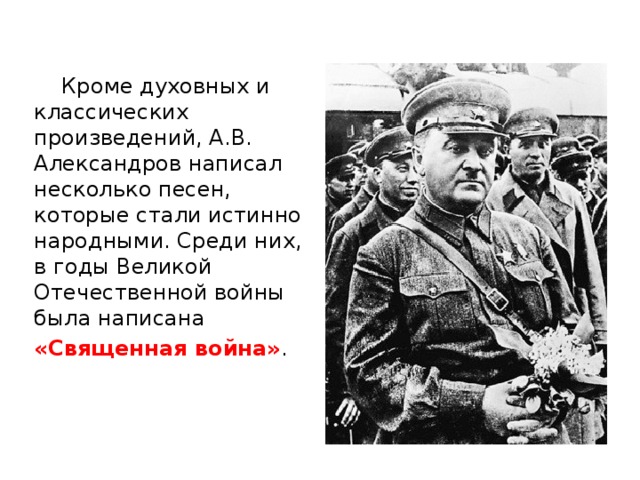

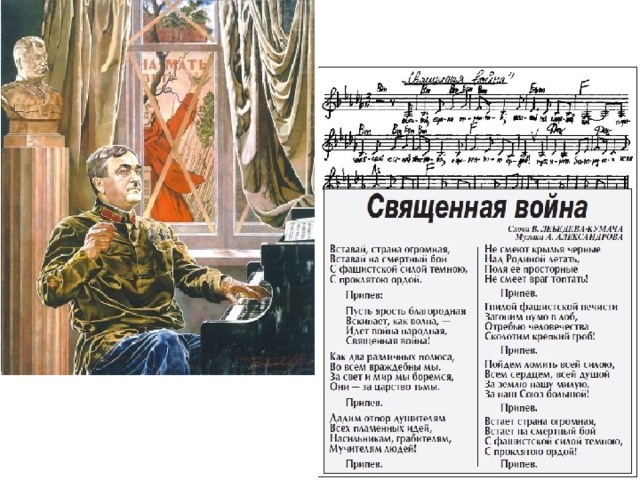

Кроме духовных и классических произведений, А.В. Александров написал несколько песен, которые стали истинно народными. Среди них, в годы Великой Отечественной войны была написана

«Священная война» .

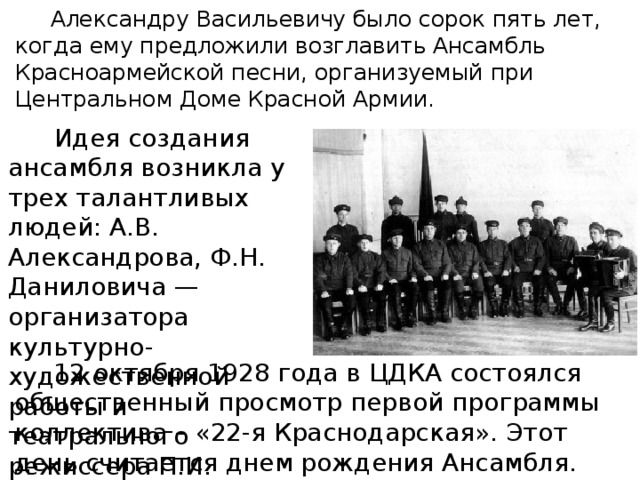

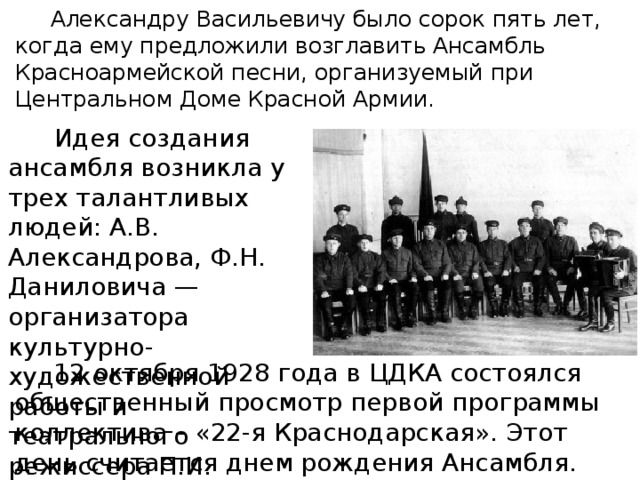

Александру Васильевичу было сорок пять лет, когда ему предложили возглавить Ансамбль Красноармейской песни, организуемый при Центральном Доме Красной Армии.

Идея создания ансамбля возникла у трех талантливых людей: А.В. Александрова, Ф.Н. Даниловича — организатора культурно-художественной работы и театрального режиссера П.И. Ильина.

12 октября 1928 года в ЦДКА состоялся общественный просмотр первой программы коллектива – «22-я Краснодарская». Этот день считается днем рождения Ансамбля.

Дважды Краснознаменный ансамбль песни и пляски

Российской Армии

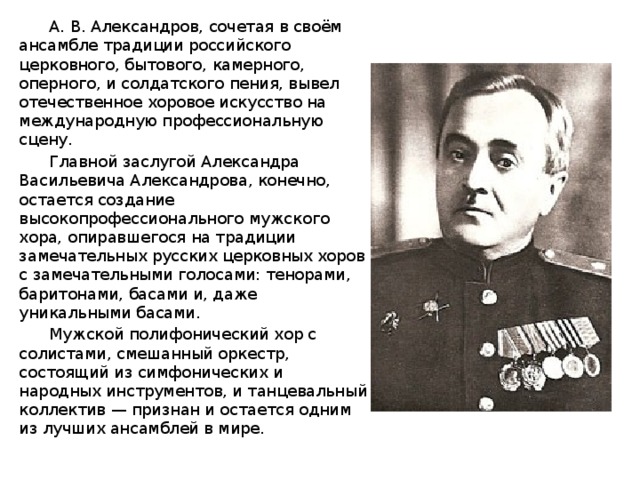

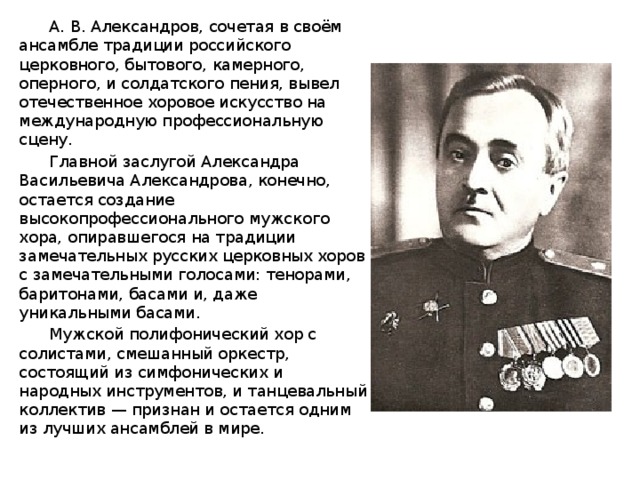

А. В. Александров, сочетая в своём ансамбле традиции российского церковного, бытового, камерного, оперного, и солдатского пения, вывел отечественное хоровое искусство на международную профессиональную сцену.

Главной заслугой Александра Васильевича Александрова, конечно, остается создание высокопрофессионального мужского хора, опиравшегося на традиции замечательных русских церковных хоров с замечательными голосами: тенорами, баритонами, басами и, даже уникальными басами.

Мужской полифонический хор с солистами, смешанный оркестр, состоящий из симфонических и народных инструментов, и танцевальный коллектив — признан и остается одним из лучших ансамблей в мире.

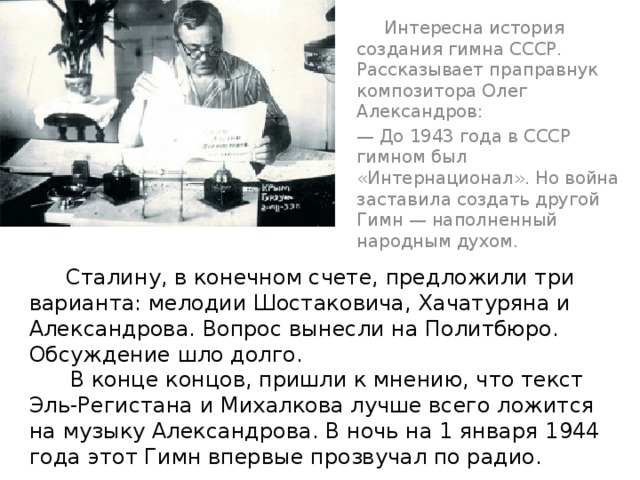

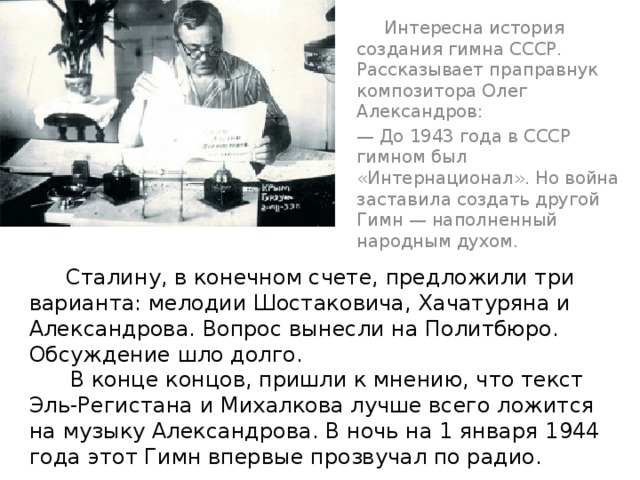

Интересна история создания гимна СССР. Рассказывает праправнук композитора Олег Александров:

— До 1943 года в СССР гимном был «Интернационал». Но война заставила создать другой Гимн — наполненный народным духом.

Сталину, в конечном счете, предложили три варианта: мелодии Шостаковича, Хачатуряна и Александрова. Вопрос вынесли на Политбюро. Обсуждение шло долго.

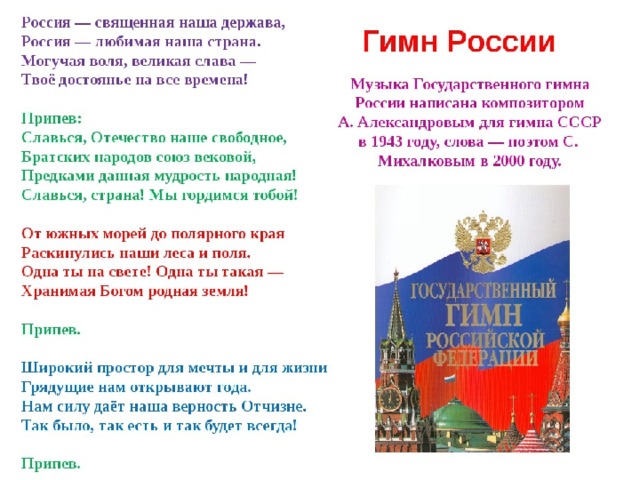

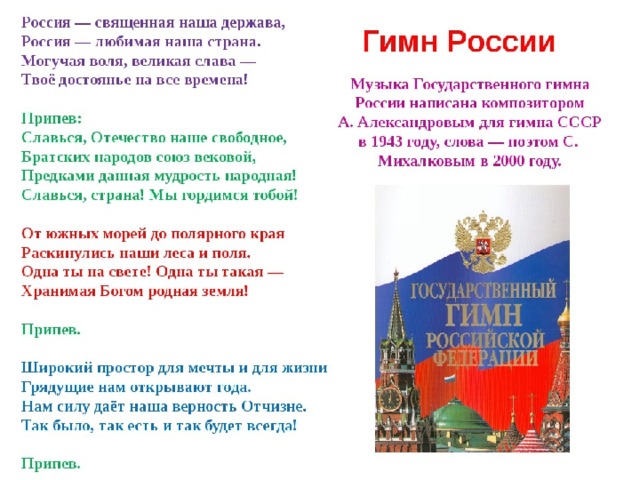

В конце концов, пришли к мнению, что текст Эль-Регистана и Михалкова лучше всего ложится на музыку Александрова. В ночь на 1 января 1944 года этот Гимн впервые прозвучал по радио.

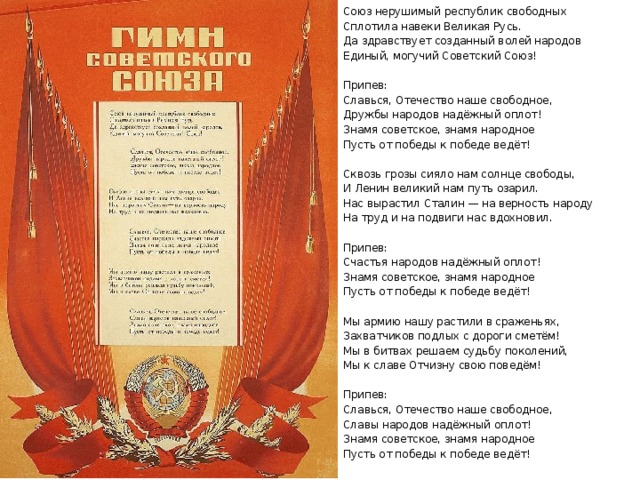

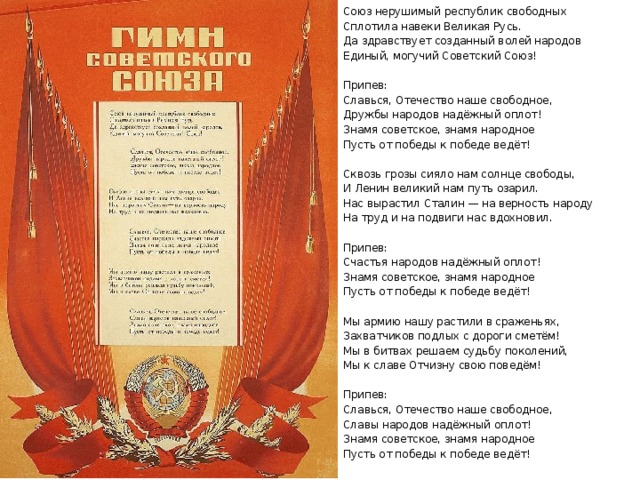

Союз нерушимый республик свободных

Сплотила навеки Великая Русь.

Да здравствует созданный волей народов

Единый, могучий Советский Союз!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Дружбы народов надёжный оплот!

Знамя советское, знамя народное

Пусть от победы к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,

И Ленин великий нам путь озарил.

Нас вырастил Сталин — на верность народу

На труд и на подвиги нас вдохновил.

Припев:

Счастья народов надёжный оплот!

Знамя советское, знамя народное

Пусть от победы к победе ведёт!

Мы армию нашу растили в сраженьях,

Захватчиков подлых с дороги сметём!

Мы в битвах решаем судьбу поколений,

Мы к славе Отчизну свою поведём!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,

Славы народов надёжный оплот!

Знамя советское, знамя народное

Пусть от победы к победе ведёт!

В новогоднюю ночь перед XXI веком после почти десятилетнего перерыва вновь началось официальное исполнение Гимна под музыку, написанную 60 лет назад композитором Александром Васильевичем Александровым уже как гимна России.

Александр Васильевич умер в Германии во время гастролей Ансамбля в 1946 году и похоронен на Новодевичьем кладбище.

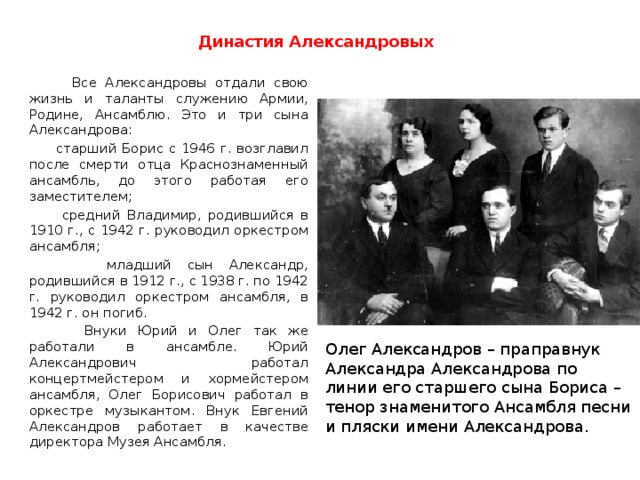

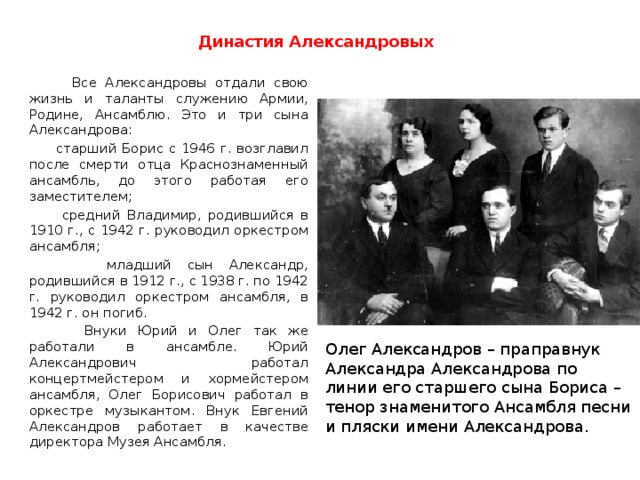

Династия Александровых

Все Александровы отдали свою жизнь и таланты служению Армии, Родине, Ансамблю. Это и три сына Александрова:

старший Борис с 1946 г. возглавил после смерти отца Краснознаменный ансамбль, до этого работая его заместителем;

средний Владимир, родившийся в 1910 г., с 1942 г. руководил оркестром ансамбля;

младший сын Александр, родившийся в 1912 г., с 1938 г. по 1942 г. руководил оркестром ансамбля, в 1942 г. он погиб.

Внуки Юрий и Олег так же работали в ансамбле. Юрий Александрович работал концертмейстером и хормейстером ансамбля, Олег Борисович работал в оркестре музыкантом. Внук Евгений Александров работает в качестве директора Музея Ансамбля.

Олег Александров – праправнук Александра Александрова по линии его старшего сына Бориса – тенор знаменитого Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Бюст А.В. Александрова

в селе Плахино

Памятник

А.В. Александрову в Москве

Мало кто знает, что А.В. Александровым написано немало церковной музыки. Краснознаменный ансамбль российской Армии сейчас исполняет отдельной программой духовную музыку, написанную Александровым, ту, которая, слава Богу, дошла до нас.

Ведь после революции большая часть партитур его духовных произведений сгорела. В семье рассказывали, что, несмотря на заслуги руководителя Ансамбля и композитора, они очень боялись новой власти.

Жили они в знаменитом Доме на набережной напротив места, где стоял Храм Христа Спасителя. Храма, в котором Александр Александров был последним регентом.

Когда Храм Христа Спасителя восстанавливали, первым выступил с благотворительным концертом на его стройплощадке Ансамбль российской Армии. Ансамбль — имени последнего регента Храма Христа Спасителя.

За свою удивительно творческую жизнь А.В. Александров создал три грандиозных по своим масштабам символа :

1. Международно признанным символом нашей страны созданный Александровым Ансамбль красноармейской песни и пляски (с 1949 г. Дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Советской Армии имени Александрова, с 2012 г. – иАкадемический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова).

2. Другое всемирно известное творение Александрова – музыка Гимна Советского Союза, стала символом нашей державы, а потому возвращенная спустя десятилетие после развала СССР. Ибо нынешняя Российская Федерация не смогла обойтись без советских великих символов.

3. Символом Великой Отечественной войны стала песня А.В. Александрова «Священная война».

Мемориальная доска на фасаде Белорусского вокзала, посвящённая первому исполнению ансамблем песни «Священная война» 26 июня 1941 года.