Родители часто спрашивают, для чего тратить столько сил на характеристику звуков. А вид транскрипции их просто вгоняет в ступор. Впрочем, тут я их понимаю — запись типа [в л’ису рад’илас’ й’олач’ка] в тетради первоклассника, действительно, — как бы это помягче сказать? — настораживает.

Так нужно ли все-таки тратить столько времени и сил на характеристику звуков? Попробую порассуждать на эту тему.

-

Язык развивается, параллельно развиваются технологии. Боюсь, сегодня нам трудно представить, как будут работать с информацией наши дети 10 лет спустя. Поэтому я стараюсь по возможности учить их так, чтобы они ПОНИМАЛИ, как устроен язык. Учу и звуковому анализу (на слух, без транскрипции), и морфемному (разбираем слова на части, выясняем, как они устроены, какую работу каждая часть выполняет). И очень надеюсь, что эти умения помогут им в дальнейшем — при изучении других языков и вообще любых знаковых систем.

-

Развивающее обучение всегда ориентировано на надсистемные цели. Чтобы писать грамотно, не обязательно исследовать язык. Но исследование звуков, морфем, а впоследствии и более сложных языковых конструкций позволяет ребенку открыть для себя язык как неисчерпаемо сложную и захватывающе интересную систему. Сделанные в процессе такого исследования открытия работают и на развитие речи, и на изучение других языков, и собственно на формирование исследовательских способностей.

-

Знание законов фонетики сделает значительно более увлекательным изучение литературы. Ведь стихи и прозу пишут люди, которые в совершенстве владеют этими законами. Тот или иной звук способен передать образ предмета или явления. Поэту или писателю нет необходимости подробно описывать предмет, он может сказать одно-два слова — и читатель сам все поймет. Особенно виртуозно владеют звуковой стороной речи детские поэты - достаточно вспомнить хотя бы С. Маршака, К. Чуковского и других, на чьих стихах выросли многие поколения читателей. Тому, кто хочет научиться красиво говорить или хорошо писать, практическое применение законов фонетики просто необходимо. Дело в том, что неуместные звуковые сочетания зачастую придают сказанному дополнительный смысл

Ведь, кроме звука, сегментными единицами фонетики являются слог, фонетическое слово, речевой такт и речевая фраза. Есть и суперсегментные единицы, к которым относятся ударение, тон, темп и длительность. В каждом языке свое сочетание этих единиц. Ими нужно научиться владеть, чтобы ваша речь не казалась слишком быстрой или слишком медленной, неразборчивой или похожей на речь робота. В особенности это важно учитывать тем, чья профессия будет связана с публичными выступлениями.

А начинается всё со ЗВУКО-БУКВЕННОГО АНАЛИЗА! Чтобы мы совместно могли организовать помощь нашим учащимся ( если это будет необходимо), немного теории для понимания процесса обучения письму и чтению.

1) что у буквы ЕСТЬ РАБОТА — ОБОЗНАЧАТЬ ЗВУК;

2) что есть гласные, которые могут обозначать два звука в определенных позициях, а есть сочетания звуков, которые обозначаются одной буквой, т.е. речь идёт уже про написание по правилу= об орфограмме.

Во многих программах (в том числе и в традиционных, классических, по которым учились еще бабушки нынешних школьников), именно на проверку орфограммы тратится больше всего времени и сил. Например, чтобы проверить орфограммы в словах «голова», «кружка», «зябко», надо:

- УСЛЫШАТЬ ошибкоопасное место;

- применить правило.

В первом случае -«голова» — изменить слово, поставив гласную под ударение (гОловы) или подобрать родственное слово (голОвка), во втором - «кружка», «зябко» — изменить слово или подобрать родственное так, чтобы после парного согласного стоял гласный (кружЕчка) или сонорный (зябНуть). То есть, чтобы использовать эти несложные правила, ребенок должен знать понятия гласного, согласного, парного согласного, сонорного.

Есть и другие орфографические правила, в которых используются характеристики звуков: правописание Ь после ШИПЯЩИХ, О-Ё после ШИПЯЩИХ и т.д.

-

Есть еще один аргумент в пользу звукового анализа. Умение слышать и анализировать звуки — прямой путь к исправлению логопедических проблем, которые встречаются сегодня у множества детей. Ведь письмо и чтение – базовые школьные навыки, без эффективного владения которыми обучение затруднено или просто невозможно. Это сложнейшие интегративные навыки, объединяющие в единую структуру деятельности все высшие психические функции – внимание, восприятие, память, мышление. Важно подчеркнуть, что обучение тактике письма и технике чтения не имеют самостоятельной ценности, если не приводят к письменной речи, не создают потребность в ней, не дают навыки именно письменной речи.

-

Процесс звукового анализа, выделения фонем и перевода их в графемы также осуществляется осознанно, и если на первом этапе не уделять достаточное внимание звуко-буквенному анализу, не дать ребенку достаточно времени для проведения этой работы, успешного формирования навыка не будет, недостатки могут закрепиться, и скорректировать их в дальнейшем будет очень трудно.

Особого внимания будут требовать дети с недостатками произношения, слуха, а также дети с фонетико-фонематической недостаточностью, так как на следующих этапах этот процесс «уходит» из-под контроля сознания. Ребенок уже не фиксирует на нем свое внимание, но сам механизм звуко-буквенного анализа остается и в случае затруднений вновь выступает на первый план, тормозя формирование навыка.

Письмо – сложнейший навык, который длительно формируется, проходя ряд одинаковых этапов. Для того чтобы учащийся мог научиться писать, он должен хорошо различать диктуемые звуки речи и сохранять (удерживать в памяти) их порядок, хорошо усвоить написание букв, не смешивая близкие по начертанию, и выработать твердые двигательные навыки, уверенно чередуя нужные движения.

Письмо, так же как чтение, очень сложная интегративная деятельность, включающая внимание, восприятие произвольную регуляцию и контроль деятельности, нервно-мышечную регуляцию, зрительно-моторную координацию и другие функции. Дети, рано начинающие писать ( в 4-5 лет), часто неправильно держат ручку, испытывают очень сильное мышечное напряжение, у них отмечается стойкое нарушение почерка, трудности звуко-буквенного анализа.

-

Первый этап формирования навыка письма характеризуется тем, что внимание ребенка направлено на анализ звука, который нужно написать, затем – на перекодировку фонем( звуков) в графемы ( буквы), удержание в памяти последовательности фонем и графем.

-

Второй этап – написание буквы. Нужно представлять (знать) ее графический образ, знать и уметь выполнить необходимое движение (по правильной траектории, соблюдая чередование и соотношение элементов отдельных букв, их соединений в слова).

Но и это еще не письменная речь, а только владение техникой письма, которое условно можно разделить на три основных этапа:

-

аналитический, когда все действия (от анализа звучащего слова до перевода фонемы в графему) находятся под контролем, требуют активного внимания, анализа каждого компонента действия;

-

синтетический, когда отдельные действия становятся целостными (например, звуко-буквенный анализ и перевод фонемы в графему не разделяется, письмо букв не разделяется на отдельные элементы);

-

автоматизации – когда письмо представляет собой целостное действие, а некоторые его элементы выполняются автоматически, без активного внимания и контроля. Только с этого момента гедонический навык письма можно считать сформированным.

Овладение техникой письма важно не само по себе, а как основа письменной речи. В то же время овладеть письменной речью возможно «только при условии, если в первые школьные годы ребенок усвоил и выработал ряд приемов, вплотную подведших его к процессу письма, подготовивших и неимоверно облегчивших для него овладение идеей и техникой записи» (Выготский Л.С. Собр. соч. – Т. 3. – С. 177).

Характерной чертой первого этапа формирования навыка является очень медленное, поэлементное выполнение каждого действия. Попробуйте, например, воспроизвести действие по следующей инструкции: «Начинаем писать, немного отступив, ведем руку вниз, немного не доводя, закругляем вверх, левее». В такой инструкции нет ни одного понятного слова. Что значит «немного отступив», «руку вниз», «немного не доводя», закругляем вверх левее». Каждое это действие, если оно включено в инструкцию, необходимо осознанно выполнить и закрепить. Непонимание инструкции замедляет и осложняет действие.

Традиционно в процессе обучения письму большое внимание и много времени уделяется упражнениям, чистописанию. Действительно, в процессе обучения письму необходимы упражнения и тренировки. Но первые два этапа – это прежде всего осознанная и очень медленная деятельность, а не только механические упражнения. Быстрота письма на начальном этапе обучения только затормозит формирование навыка!

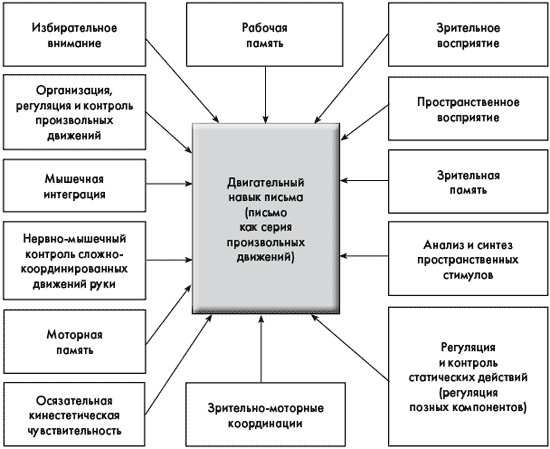

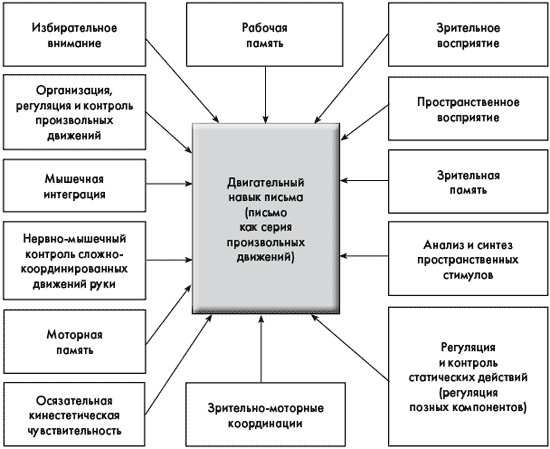

Очень сложной является психофизиологическая структура деятельности в процессе письма. На представленной схеме 2 – только технический (двигательный) навык письма. Если включить сюда звуко-буквенный анализ, смысловой анализ, грамматический анализ и т.п., то структура деятельности будет еще сложнее.

Схема 1. Психофизиологическая структура деятельности в процессе письма

Не стоит забывать, что в тот момент, когда начинается обучение письму, многие из этих необходимых для формирования навыков функций еще недостаточно сформированы (незрелы). Многолетние исследования Института возрастной физиологии РАО показали, что около 70% первоклассников имеют недостаточную сформированность произвольной регуляции и контроля деятельности, около 30% имеют несформированность звуко-буквенного анализа, у 35% выявляется несформированность зрительного и зрительно-пространственного восприятия, у 30–35% недостаточно сформированы механизмы нервно-мышечной регуляции и моторного контроля. Важно заметить, что возрастная несформированность функций у определенного числа первоклассников нормальна и естественна и обусловлена различными темпами созревания.

Чисто «техническое» выполнение самого процесса письма осложняется тем, что у детей 6–7-летнего возраста слабо развиты мелкие мышцы кисти, не закончено отвердение костей запястья и фаланг пальцев, несовершенна нервная регуляция движений, а также низка выносливость к статическим нагрузкам (непременной составляющей письма). Кроме того, у многих детей, как мы уже отметили, не сформированы механизмы пространственного восприятия и зрительной памяти, зрительно-моторной координации и звуко-буквенного анализа, что создает дополнительные трудности.

Считается, что формирование навыка завершается к 10–11 годам, когда становится или должен становиться стабильным почерк и когда увеличение скорости и какие-то дополнительные внешние «помехи» (грамматические задания, необходимость сосредоточить свое внимание на содержании текста или необходимость выразить свою мысль письменно) не будут искажать почерк, не приведут к его изменению, нарушению.

Мы уделили так много внимания всем компонентам «техники» осуществления письма не случайно.

Первый этап формирования навыка определяет успешность формирования всего навыка и на втором, и на третьем этапах, когда ребенок будет легко схватывать не только слово, а фразу, когда научится формулировать и записывать свою мысль. Всё, кроме этой мысли, должно уйти из-под контроля сознания. Но это уже будет не то письмо, о котором мы говорили и психофизиологическую структуру которого разбирали так подробно, – это будет письменная речь, имеющая свои специфические особенности и свою психофизиологическую структуру, свои механизмы и свои трудности.

Трудности обучения у многих детей не приводят к неуспеваемости, и наоборот, высокая успеваемость, особенно на первом году обучения, может достигаться огромным напряжением и чрезвычайно высокой функциональной ценой, а нередко и ценой здоровья. Сложность и в том, что именно эти дети не привлекают особого внимания педагогов и родителей, а «функциональная цена» школьных успехов проявляется не сразу, и появление трудностей письма и чтения у успешных детей во втором классе воспринимается как «непонятно от чего возникшая неожиданность» («в первом классе писал (читал) без ошибок»).

Результатом невнимания к школьным трудностям является, как правило, нарушение состояния здоровья, особенно нервно-психической сферы школьников. Это связано с постоянным ощущением неудач, сопровождающихся эмоциональным и функциональным напряжением, повышенной тревожностью, страхами унижения, наказания и т.п. Ведь появление трудностей естественно. Учеба – это новые условия жизни, новый вид деятельности, новые нагрузки и новые требования.

Школа, педагог, родители должны быть готовы к этим проблемам, должны уметь помочь детям и главное – должны адекватно реагировать на проблемы. На начальном этапе обучения эти трудности еще не «неуспеваемость», но при отсутствии адекватной помощи они перерастут в неё (в нарушение почерка, письма и письменной речи).