Виды и диагностика зрительных агнозий

Подготовила студентка группы 4307

Пенина Ксения

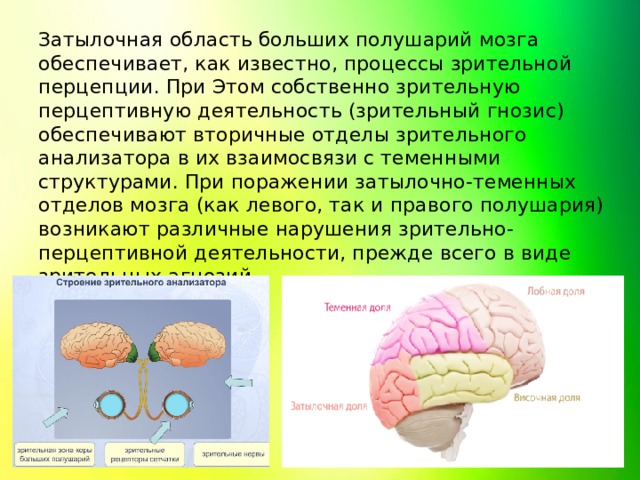

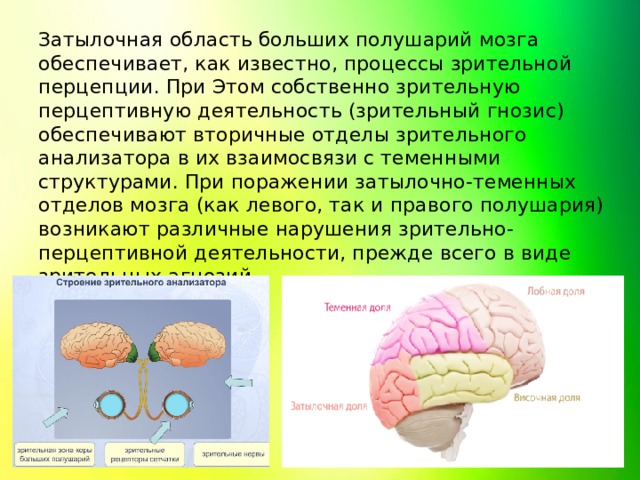

Затылочная область больших полушарий мозга обеспечивает, как известно, процессы зрительной перцепции. При Этом собственно зрительную перцептивную деятельность (зрительный гнозис) обеспечивают вторичные отделы зрительного анализатора в их взаимосвязи с теменными структурами. При поражении затылочно-теменных отделов мозга (как левого, так и правого полушария) возникают различные нарушения зрительно-перцептивной деятельности, прежде всего в виде зрительных агнозий.

Виды зрительных агнозий

Предметная агнозия

Предметная агнозия возникает при поражении «широкой зоны» зрительного анализатора и может быть охарактеризована как отсутствие процесса узнавания или как нарушение целостности восприятия предмета при возможном опознании отдельных его признаков или частей. Она может иметь различную степень выраженности — от максимальной (агнозия реальных предметов) до минимальной (трудности опознания контурных изображений в зашумленных условиях или при наложении друг на друга).

Симультанная агнозия

Симультанная агнозия возникает при дву- или правостороннем поражении затылочно-теменных отделов мозга. Суть этого феномена в крайнем его выражении состоит в невозможности одновременного восприятия нескольких

зрительных объектов или ситуации в комплексе. Воспринимается только один предмет, точнее, обрабатывается только одна оперативная единица зрительной информации, являющаяся в данный момент объектом внимания.

Симультанная агнозия

Симультанная агнозия возникает при дву- или правостороннем поражении затылочно-теменных отделов мозга. Суть этого феномена в крайнем его выражении состоит в невозможности одновременного восприятия нескольких

зрительных объектов или ситуации в комплексе. Воспринимается только один предмет, точнее, обрабатывается только одна оперативная единица зрительной информации, являющаяся в данный момент объектом внимания.

Лицевая агнозия

Лицевая агнозия проявляется при поражении правого полушария мозга (средних и задних его отделов). Степень ее выраженности различна: от нарушения запоминания лиц в специальных экспериментальных заданиях (неузнавание знакомых лиц или их фотографий) до неузнавания самого себя в зеркале. Кроме того, возможно избирательное нарушение либо собственно лицевого гнозиса, либо запоминания лиц.

В чем специфика «лица» как зрительного объекта по сравнению с предметом? Интерпретация нарушения лицевого гнозиса как дефицитарности целостного восприятия объекта подтверждается данными о трудностях игры в шахматы, имеющих место у больных с поражением правого полушария.

Символическая агнозия

Одностороннее поражение левой затылочно-теменной области может привести к расстройству восприятия символов, характерных для знакомых пациенту языковых систем. Нарушается возможность идентификации букв и цифр при сохранении их написания. Это явление называется символической агнозией. Изолированно буквенная и цифровая агнозия встречается достаточно редко. Обычно при более широком поражении с «захватом» собственно теменных структур с их функцией пространственного анализа и синтеза нарушается не только восприятие, но и написание и списывание графем. Тем не менее важно, что этот симптом имеет левополушарную локализацию.

Цветовая агнозия

Цветовая агнозия — наименее изученная форма нарушения зрительного восприятия. Однако имеются данные о расстройствах восприятия цвета при поражении правого полушария мозга. Они проявляются трудностями в диф-ференцировке смешанных цветов (коричневый, фиолетовый, оранжевый, пастельные тона). Кроме того, можно отметить нарушение узнавания цвета реальных предметов по сравнению с сохранностью узнавания цветов, предъявляемых на отдельных карточках.

В заключение описания синдромов нарушен

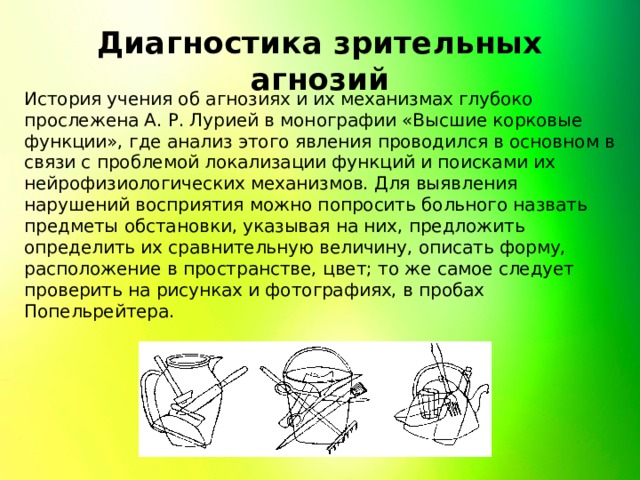

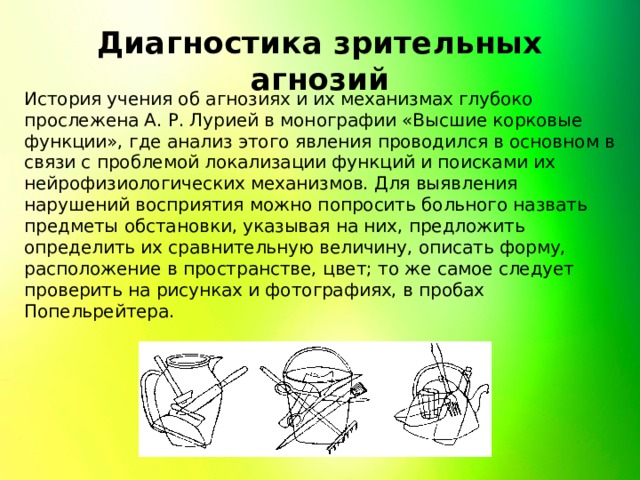

Диагностика зрительных агнозий

История учения об агнозиях и их механизмах глубоко прослежена А. Р. Лурией в монографии «Высшие корковые функции», где анализ этого явления проводился в основном в связи с проблемой локализации функций и поисками их нейрофизиологических механизмов. Для выявления нарушений восприятия можно попросить больного назвать предметы обстановки, указывая на них, предложить определить их сравнительную величину, описать форму, расположение в пространстве, цвет; то же самое следует проверить на рисунках и фотографиях, в пробах Попельрейтера.

У ряда больных (с органическими поражениями мозга различного генеза) явления агнозии проявлялись в том, что пациенты выделяли то один, то другой признак воспринимаемого объекта, но не осуществляли синтеза. Так, изображение гвоздя один больной описывает как что-то кругленькое, говоря: «Наверху шапочка, внизу палочка, что это такое — не знаю»; другой больной описывает ключ, как «кольцо и стержень». При этом больные верно определили конфигурацию предмета, могли даже точно скопировать его, но это не облегчало их узнавание.

В качестве иллюстрации приведем данные патопсихологического исследования и историю болезни больной В., которая была описана Б.В. Зейгарник совместно с Г.В. Виренбаум в 1935 г.

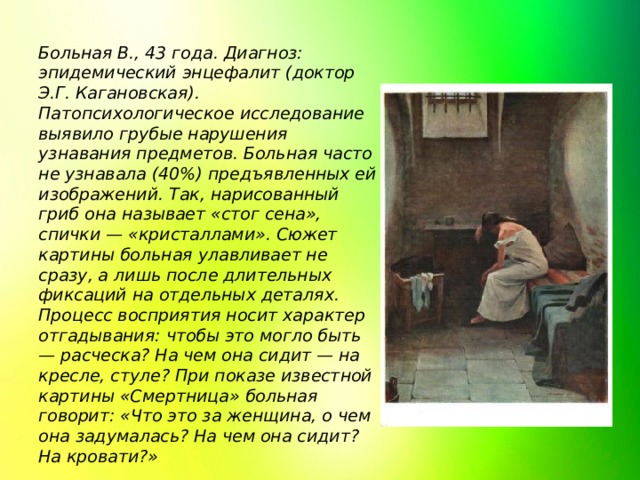

Больная В., 43 года. Диагноз: эпидемический энцефалит (доктор Э.Г. Кагановская). Патопсихологическое исследование выявило грубые нарушения узнавания предметов. Больная часто не узнавала (40%) предъявленных ей изображений. Так, нарисованный гриб она называет «стог сена», спички — «кристаллами». Сюжет картины больная улавливает не сразу, а лишь после длительных фиксаций на отдельных деталях. Процесс восприятия носит характер отгадывания: чтобы это могло быть — расческа? На чем она сидит — на кресле, стуле? При показе известной картины «Смертница» больная говорит: «Что это за женщина, о чем она задумалась? На чем она сидит? На кровати?»

При таком выраженном нарушении узнавания рисунков больная прекрасно идентифицировала геометрические формы, дополняла незаконченные рисунки согласно структурным законам. Не узнавая предмет на рисунке, женщина прекрасно описывала его форму. Причем было выявлено, что реальные предметы больная всегда хорошо узнавала и затруднялась при узнавании моделей из папье-маше (например, больная не узнавала самолета, с трудом узнавала собаку, мебель).

Таким образом, создавалась как бы некоторая ступенчатость расстройств. Больная хорошо узнавала предметы, хуже — их модели, еще хуже — рисунки предметов. Особенно плохо она узнавала те изображения, которые были нарисованы схематически, в виде контуров. Больная совершенно не узнавала пунктирные, несколько лучше, но все же очень плохо — силуэтные изображения.

Восприятие нарушается в своей специфически человеческой характеристике как процесс, обладающий функцией обобщения и условности. Поэтому можно говорить о нарушении обобщающей функции восприятия. Об этом свидетельствуют и способы, с помощью которых можно было компенсировать этот дефект. Так, если экспериментатор просил указать определенный предмет («укажите, где шляпа» или «где ножницы»), то больные узнавали его правильно. Таким образом, включение предъявляемого объекта в определенный круг значений помогало узнаванию. Называние же приблизительного круга предметов, к которому относится данный объект («покажите мебель, овощи»), помогало меньше.

Спасибо за внимание!