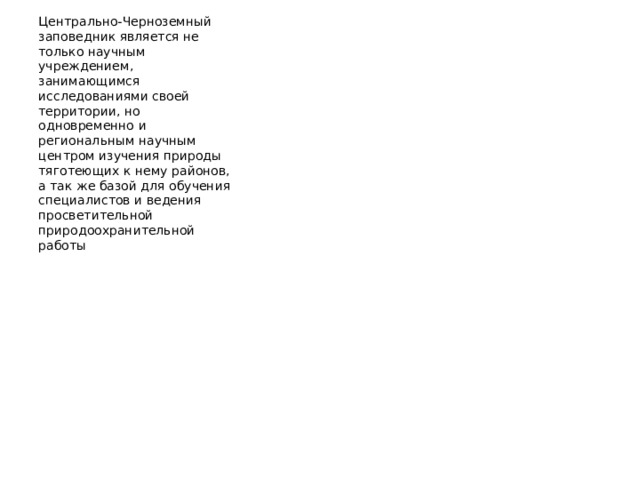

ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ ОХРАНЫ

- целинные участки луговых европейских степей в сочетании с лесами (дубовыми, сосновыми)

ИСТОРИЯ становления заповедника

- В 1919 г. Московский почвенный комитет организовал почвенно-ботанические исследования в Стрелецкой и Казацкой степях

- В 1921 и 1924 гг. В. В. Алехин по личной инициативе обследовал растительность Курской области, и им была «открыта» Ямская степь

- В 1925 г. В. В. Алехин, будучи уже профессором и заведующим кафедрой геоботаники Московского университета, выступил в печати со статьей «Растительный покров ЦЧО», в которой впервые поставил вопрос о необходимости заповедания Стрелецкой, Казацкой и Ямской степей

ИСТОРИЯ становления заповедника

- В 1932 г. в Стрелецкой и Казацкой степях работала специальная экспедиция во главе с Н. А. Прозоровским, которая выявляла растения, содержащие дубильные вещества и ценные алкалоиды

- ПРОЗОРОВСКИЙ, Николай Алексеевич (р. 1906) — сов. геоботаник. Доктор геогр. наук (с 1950). Профессор кафедры геоботаники биолого-почвенного ф-та МГУ. Основные труды: «Краткий учебник геоботаники» (1940); «Ботаническая география с основами общей ботаники» (1956)

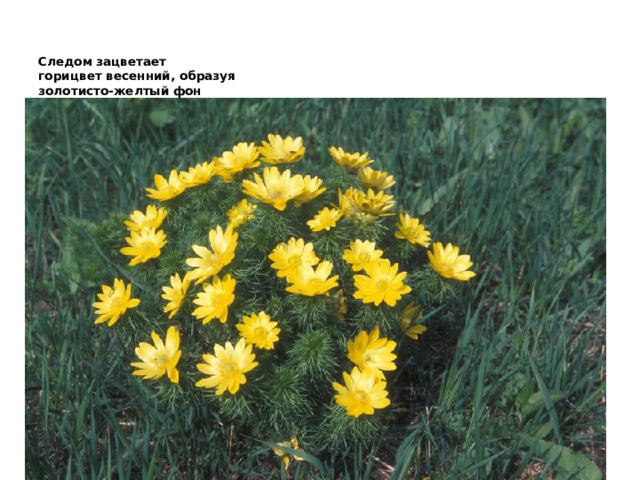

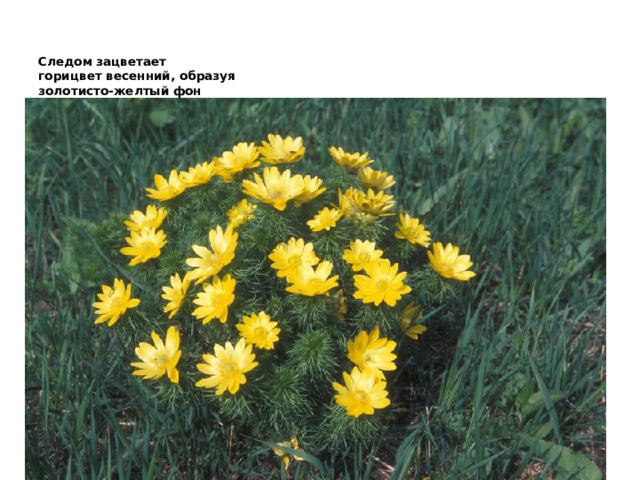

Адонис весенний, или Горицвет

ИСТОРИЯ становления заповедника

- В 1933 г. Московский университет организовал комплексную экспедицию под руководством профессора В. В. Гаммерлинга по изучению Курской целины

ИСТОРИЯ становления заповедника

В феврале 1935 г. принято решение об учреждении Центрально-Черноземного государственного заповедника им. В. В. Алехина, в котором определялись его основные задачи :

- сохранение целинных степных участков в сочетании с лесами различных типов (дубравы, боры, «осиновые кусты») как комплексов природных условий северных степей

- для изучения степных биогеоценозов,

- процесса образования чернозема,

- взаимоотношений между лесом и степью,

- влияния леса в борьбе с засухой,

- для научного обоснования наиболее рентабельного использования природных условий степей северной и средней степной полосы европейской части СССР для сельского и лесного хозяйства

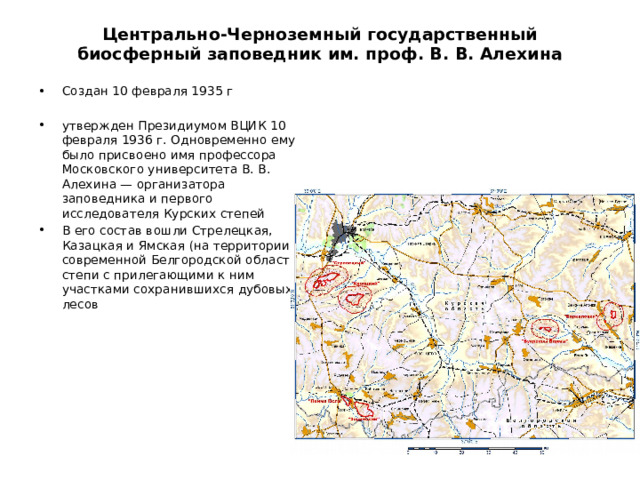

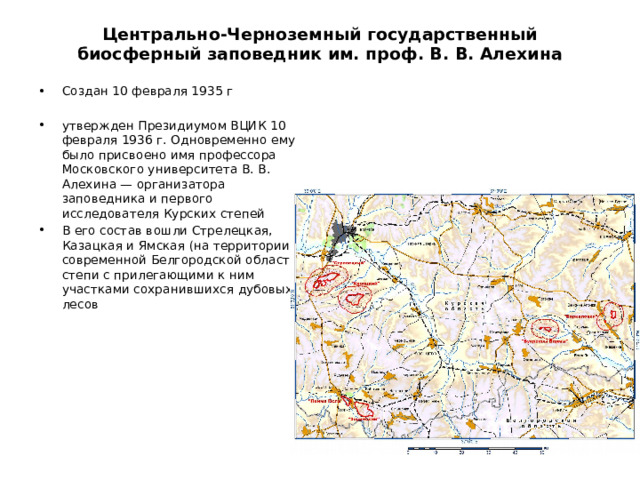

Центрально-Черноземный государственный биосферный заповедник им. проф. В. В. Алехина

- утвержден Президиумом ВЦИК 10 февраля 1936 г. Одновременно ему было присвоено имя профессора Московского университета В. В. Алехина — организатора заповедника и первого исследователя Курских степей

- В его состав вошли Стрелецкая, Казацкая и Ямская (на территории современной Белгородской области) степи с прилегающими к ним участками сохранившихся дубовых лесов

Географическое положение

Юго-западная часть Среднерусской возвышенности в пределах средней полосы лесостепной зоны

Согласно карте растительности (Карта растительности СССР, 1990) участки заповедника преимущественно располагаются в зоне луговых степей и остепненных лугов в сочетании с лесами

На Стрелецком и Казацком участках сохраняется практически исчезнувший в европейской лесостепи зональный тип растительности – плакорные луговые степи . Здесь наблюдается максимальная видовая насыщенность из всех травянистых сообществ Голарктики (до 87 видов сосудистых растений на 1 м 2 ).

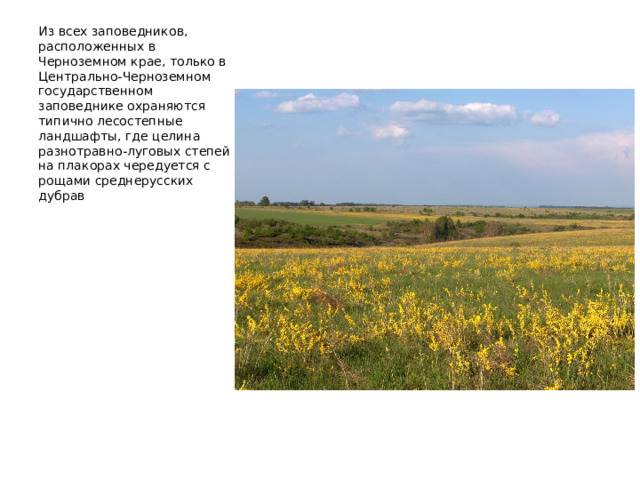

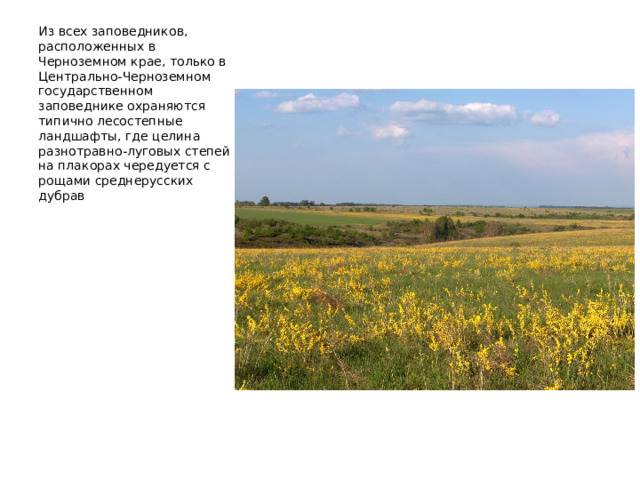

Из всех заповедников, расположенных в Черноземном крае, только в Центрально-Черноземном государственном заповеднике охраняются типично лесостепные ландшафты, где целина разнотравно-луговых степей на плакорах чередуется с рощами среднерусских дубрав

Особенностью Центрально-Черноземного заповедника, как и многих других заповедников страны, является то, что он функционирует в районе с интенсивно развитым сельским хозяйством и энергичной добычей железных руд КМА

Ограничения хозяйственной деятельности в охранной зоне :

- сооружение хозяйственных животноводческих и иных, объектов без согласования с заповедником и областным отделом архитектуры;

- все виды хозяйственной Деятельности в овражно-балочных системах и иных местоположениях, влекущие за собой засорение природной среды (продукты эрозии, бытовые отбросы, мусор, промышленно-производственные сточные воды, подтопление и т. п.);

- размещение индивидуальных пасек граждан, а также пасек производственных организаций;

- выделение пахотных земель под огороды рабочим и служащим;

- частичную и полную распашку овражно-балочных непахотных земель, примыкающих к границам заповедника;

- все виды рубок древесно-кустарниковой растительности без проектов, предварительно согласованных с областным управлением лесного хозяйства и руководством заповедника;

- посадку леса и иной древесно-кустарниковой растительности без проектов, предварительно согласованных с областным управлением лесного хозяйства и руководством заповедника;

- организацию пикников, массового отдыха граждан, сбор цветов, плодов и ягод;

- занос ядохимикатов на территорию заповедника с окружающей территории при работе сельскохозяйственной авиации на сельскохозяйственных угодьях»

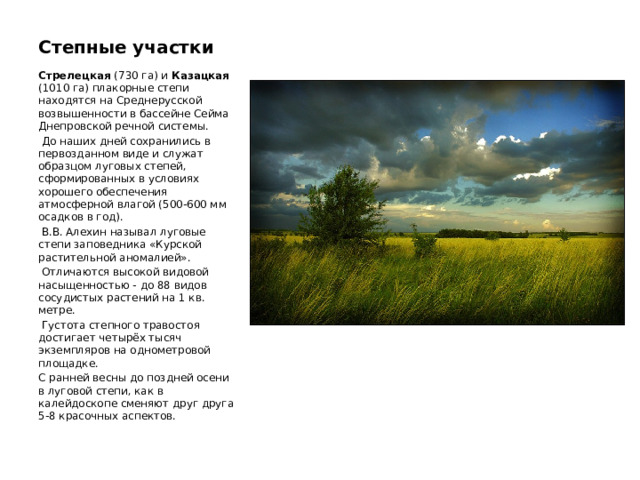

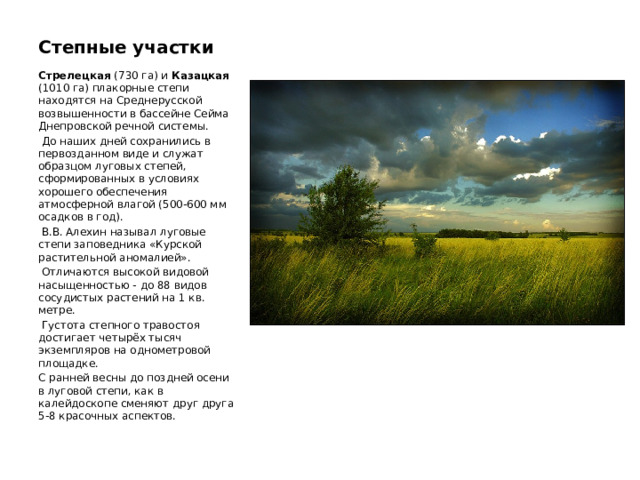

Степные участки

Стрелецкая (730 га) и Казацкая (1010 га) плакорные степи находятся на Среднерусской возвышенности в бассейне Сейма Днепровской речной системы.

До наших дней сохранились в первозданном виде и служат образцом луговых степей, сформированных в условиях хорошего обеспечения атмосферной влагой (500-600 мм осадков в год).

В.В. Алехин называл луговые степи заповедника «Курской растительной аномалией».

Отличаются высокой видовой насыщенностью - до 88 видов сосудистых растений на 1 кв. метре.

Густота степного травостоя достигает четырёх тысяч экземпляров на однометровой площадке.

С ранней весны до поздней осени в луговой степи, как в калейдоскопе сменяют друг друга 5-8 красочных аспектов.

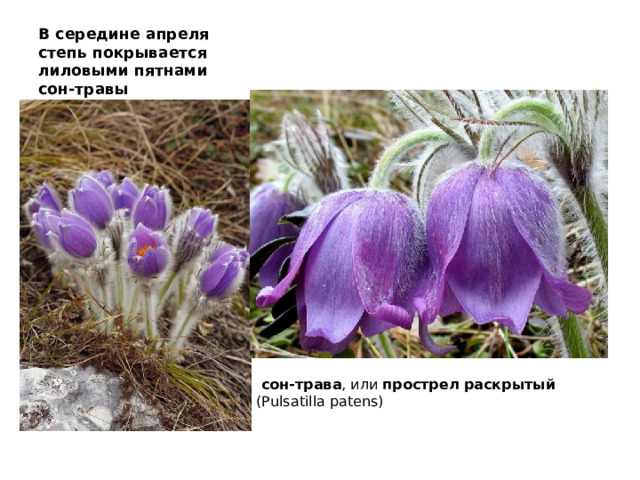

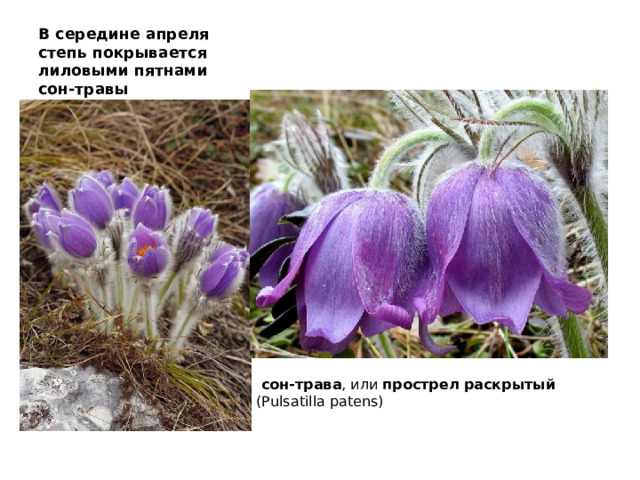

В середине апреля степь покрывается лиловыми пятнами сон-травы

сон-трава , или прострел раскрытый (Pulsatilla patens)

Следом зацветает горицвет весенний, образуя золотисто-желтый фон

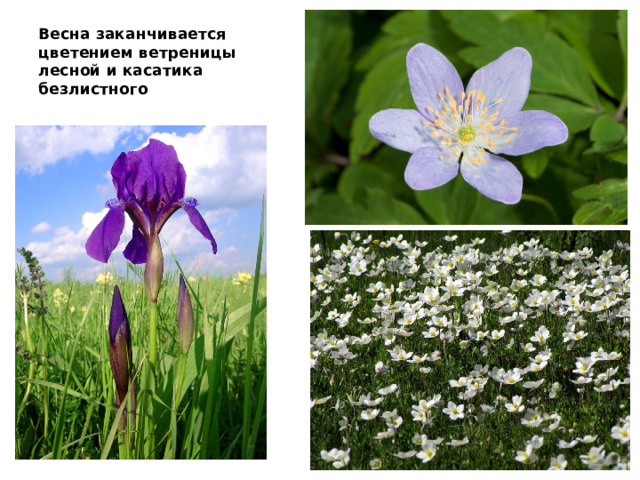

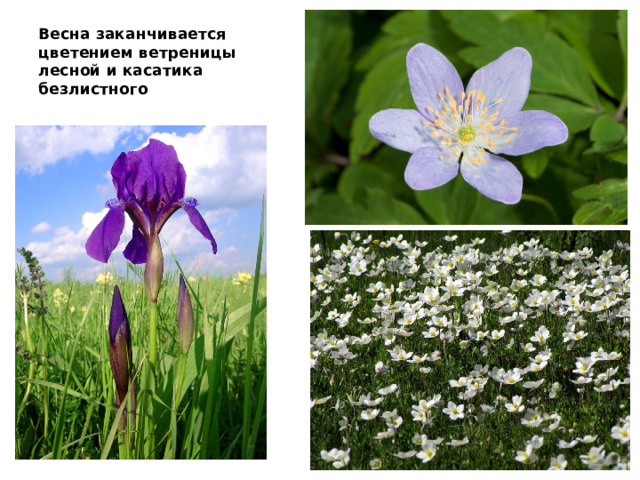

Весна заканчивается цветением ветреницы лесной и касатика безлистного

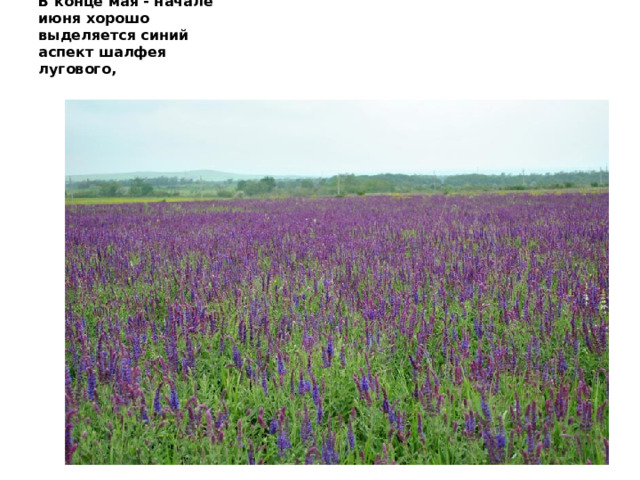

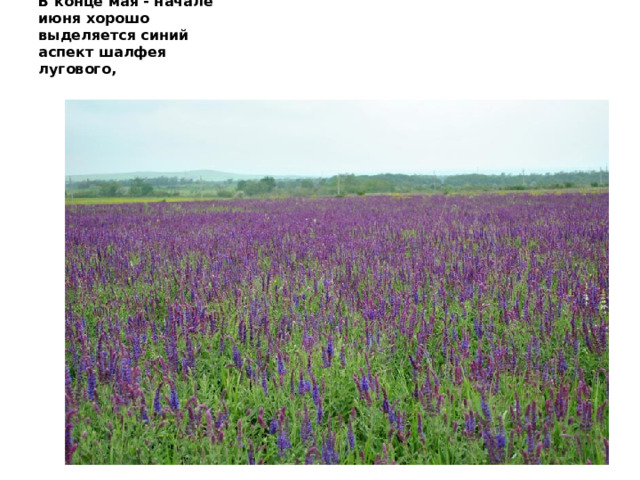

В конце мая - начале июня хорошо выделяется синий аспект шалфея лугового,

переходящий в серебристый фон ковыля перистого

Беловато-кремовый аспект даёт обильное цветение таволги шестилепестной, нивяника обыкновенного и клевера горного

тавол

нивяник обыкновенный

таволга шестилепестная

клевер горный

В начале июля, когда большинство растений находится в стадии плодоношения и обсеменения, иногда бывает тускло-розовый аспект эспарцета песчаного

Во второй половине июля в побуревшей степи выделяются синие метёлки живокости клиновидной (Delphinium cuneatum),

а позже - тёмно-лиловые свечи чемерицы черной

![Урочища Баркаловка и Букреевы Бармы выполняют функцию охраны реликтовых растительных группировок, для сохранения которых еще в 30-х г. предполагалось организовать заповедник реликтовой альпийской растительности ЦЧО [Козо-Полянский Б. М., Лашевская В. И., 1924] Баркаловка Букреевы Бармы](https://fsd.multiurok.ru/html/2024/06/15/s_666db474b3497/img20.jpg)

Урочища Баркаловка и Букреевы Бармы выполняют функцию охраны реликтовых растительных группировок, для сохранения которых еще в 30-х г. предполагалось организовать заповедник реликтовой альпийской растительности ЦЧО [Козо-Полянский Б. М., Лашевская В. И., 1924]

Баркаловка

Букреевы Бармы

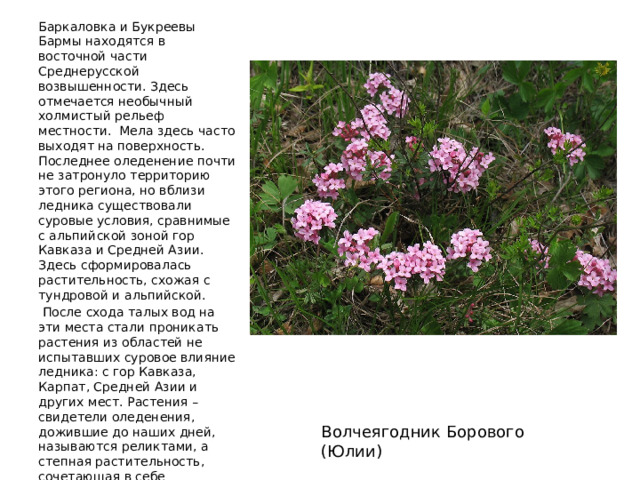

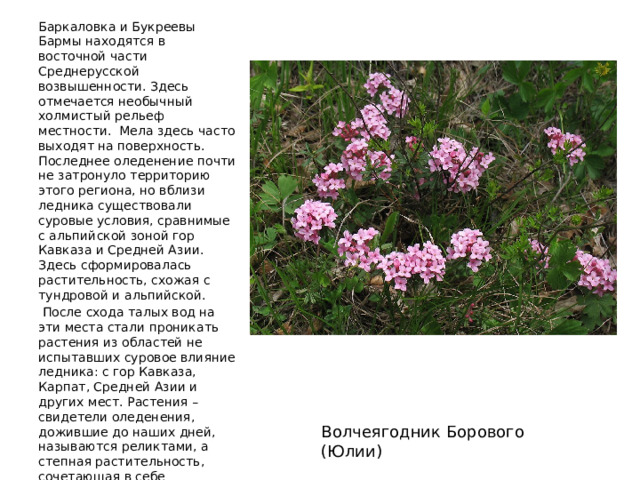

Баркаловка и Букреевы Бармы находятся в восточной части Среднерусской возвышенности. Здесь отмечается необычный холмистый рельеф местности. Мела здесь часто выходят на поверхность. Последнее оледенение почти не затронуло территорию этого региона, но вблизи ледника существовали суровые условия, сравнимые с альпийской зоной гор Кавказа и Средней Азии. Здесь сформировалась растительность, схожая с тундровой и альпийской.

После схода талых вод на эти места стали проникать растения из областей не испытавших суровое влияние ледника: с гор Кавказа, Карпат, Средней Азии и других мест. Растения – свидетели оледенения, дожившие до наших дней, называются реликтами, а степная растительность, сочетающая в себе реликтовые растения и элементы пришлых флор – «сниженно-альпийская».

Волчеягодник Борового (Юлии)

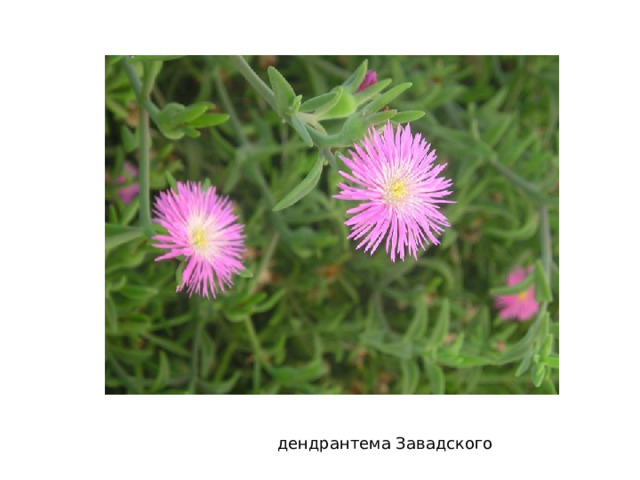

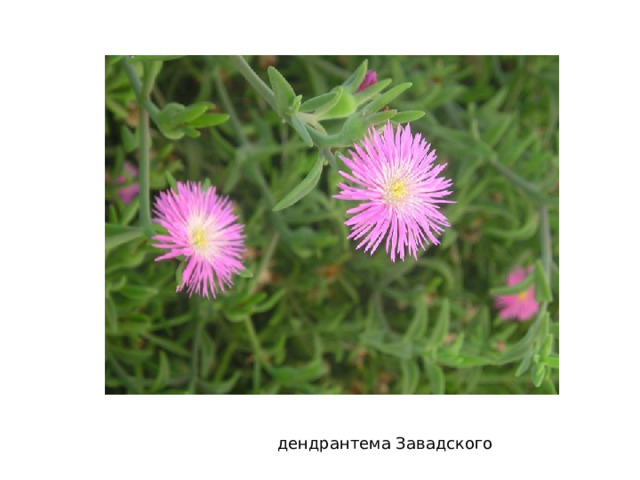

дендрантема Завадского

шиверекия подольская

проломник Козо-Полянского

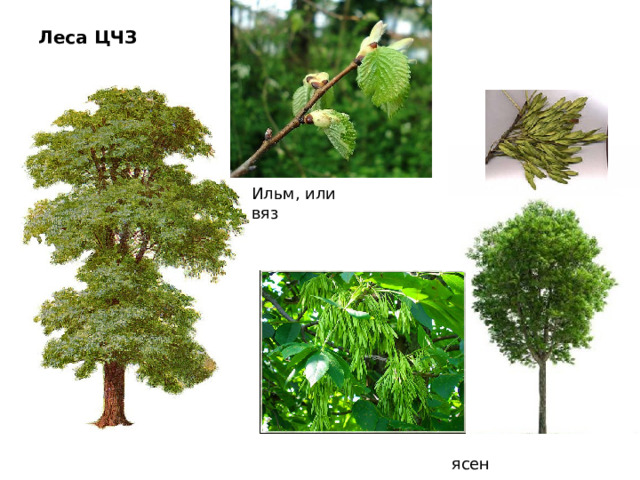

Леса ЦЧЗ

В.В. Алехин и его ученики рассматривали заповедные леса как молодой тип растительности, возникший на месте степи

Леса ЦЧЗ

Был установлен особый тип дубрав, отличавшийся чистым дубовым составом, отсутствием подлеска из лесных кустарников, обилием степных и почти полным отсутствием лесных травянистых растений

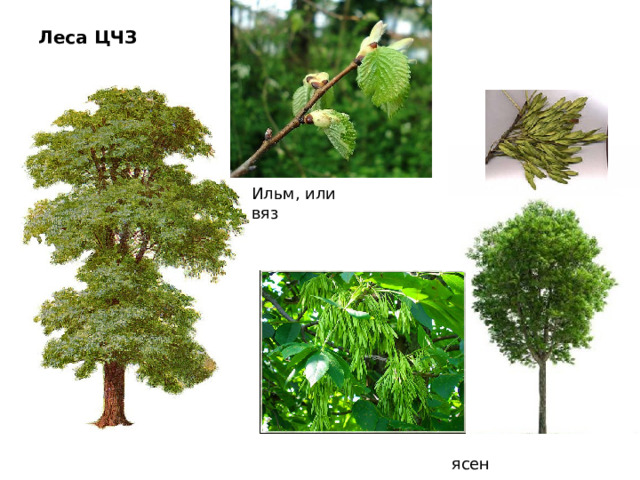

Леса ЦЧЗ

Современный этап развития лесов характеризуется широким распространением клёнов остролистного, полевого, татарского, липы, ильма и ясеня. Практически везде в древостой внедряются дикая груша и яблоня

Клен татарский

Клен остролистный

Клен полевой

Леса ЦЧЗ

Ильм, или вяз

ясень

Леса ЦЧЗ

В травяном покрове укрепляет свои позиции копытень и звездчатка ланцетолистная. Это говорит о том, что в условиях заповедного режима происходит восстановление сложных многовидовых дубрав, которые наиболее типичны для лесостепной зоны

Копытень европейский

звездчатка ланцетолистная

Болотные и пойменные участки. В 1998 г. в состав заповедника вошли два новых участка – Зоринский и Пойма Псла . Зоринский участок является уникальным комплексом, состоящим из многих блюдцевидных сфагновых болот, где произрастают редкие растения, не встречающиеся в других местах Курской области

сфагновые болота

сфагнум

Зоринский участок

мякотница болотная

шейхцерия болотная

осока плетевидная

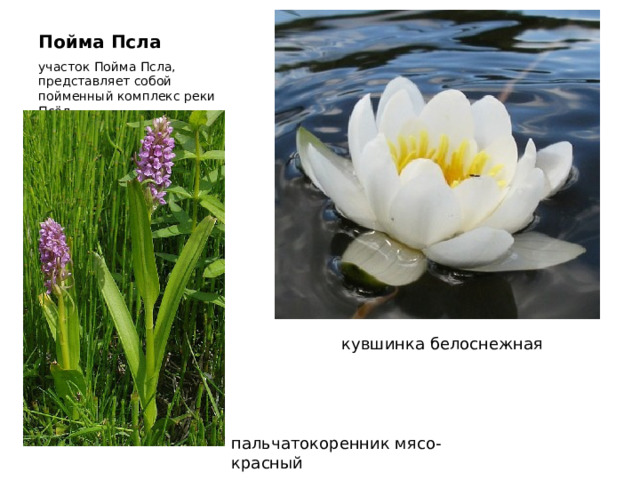

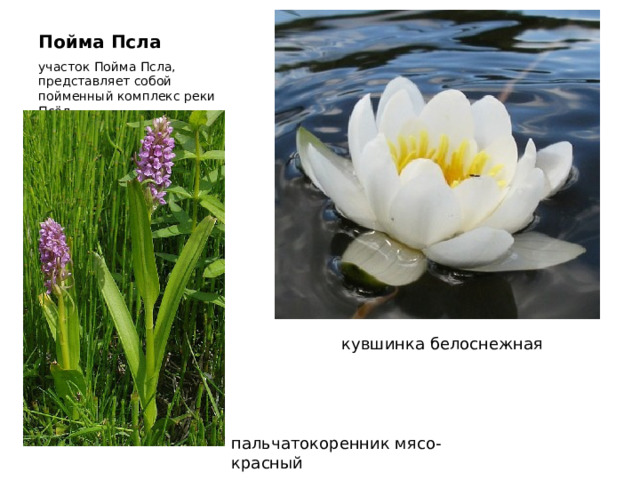

Пойма Псла

участок Пойма Псла, представляет собой пойменный комплекс реки Псёл

кувшинка белоснежная

пальчатокоренник мясо-красный

Пойма Псла

вольфия бескорневая – самое маленькое цветковое растение мира

Пойма Псла

Из околоводных млекопитающих здесь обитают европейская норка, выдра, выхухоль

Пойма Псла

В пойме реки располагается одна из самых больших в Курской области колоний серой цапли

селезень

чирок-трескунок

Пойма Псла

желтоголовая трясогузка

тростниковая овсянка

болотный лунь

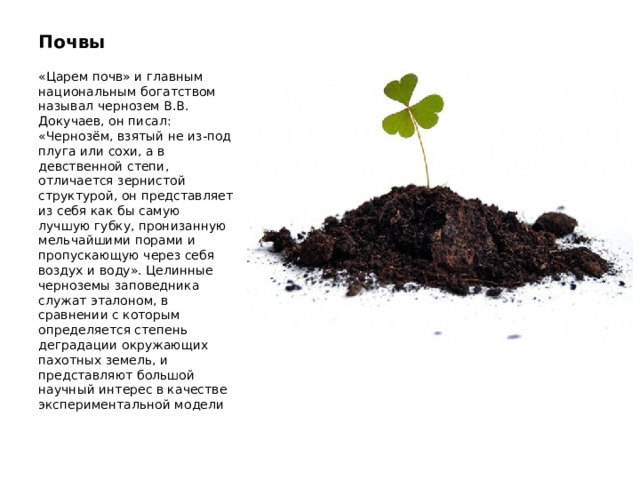

Почвы

«Царем почв» и главным национальным богатством называл чернозем В.В. Докучаев, он писал: «Чернозём, взятый не из-под плуга или сохи, а в девственной степи, отличается зернистой структурой, он представляет из себя как бы самую лучшую губку, пронизанную мельчайшими порами и пропускающую через себя воздух и воду». Целинные черноземы заповедника служат эталоном, в сравнении с которым определяется степень деградации окружающих пахотных земель, и представляют большой научный интерес в качестве экспериментальной модели

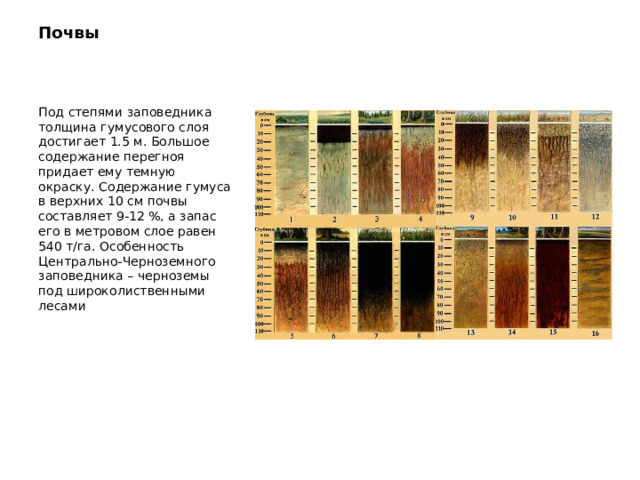

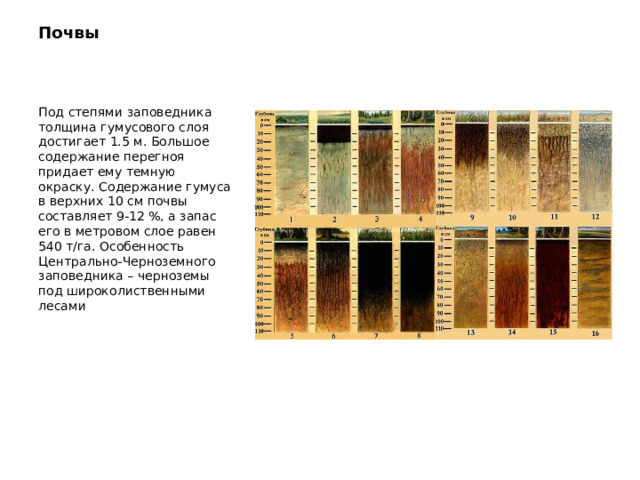

Почвы

Под степями заповедника толщина гумусового слоя достигает 1.5 м. Большое содержание перегноя придает ему темную окраску. Содержание гумуса в верхних 10 см почвы составляет 9-12 %, а запас его в метровом слое равен 540 т/га. Особенность Центрально-Черноземного заповедника – черноземы под широколиственными лесами

Флора

По данным за весь период исследований флоры, на современной территории Центрально-Черноземного заповедника (5287.4 га) до конца 2010 г. отмечено произрастание 1287 видов сосудистых растений (70 % флоры Курской области), включая адвентивные (заносные) травянистые растения и древесные интродуценты

Из плауновидных в ЦЧЗ отмечался (Петрин лог на Стрелецком участке) только плаун булавовидный, внесённый в Красную книгу Курской области

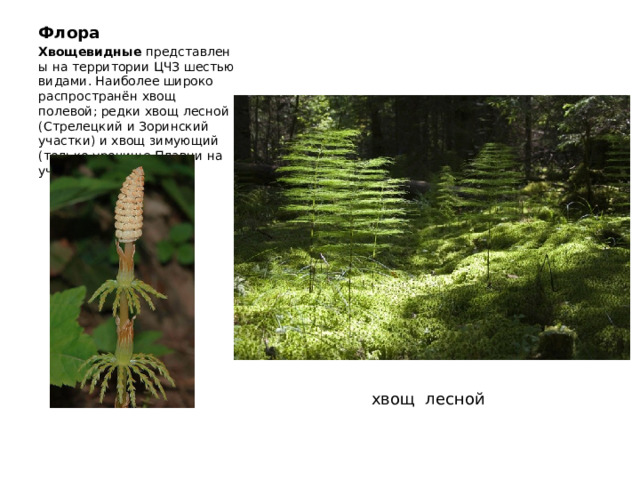

Флора

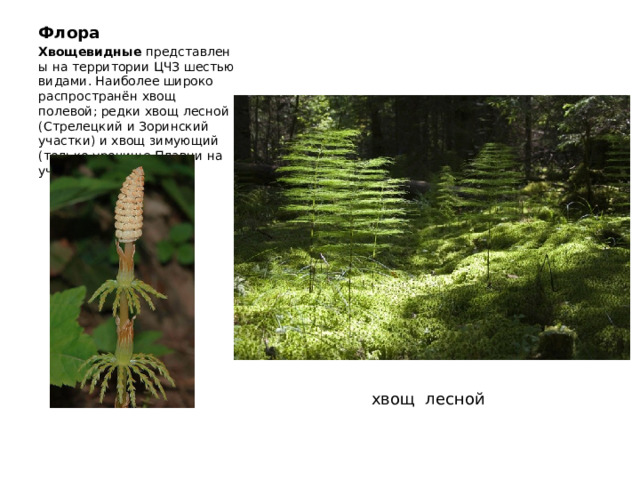

Хвощевидные представлены на территории ЦЧЗ шестью видами. Наиболее широко распространён хвощ полевой; редки хвощ лесной (Стрелецкий и Зоринский участки) и хвощ зимующий (только урочище Плавни на участке Пойма Псла)

хвощ лесной

Флора

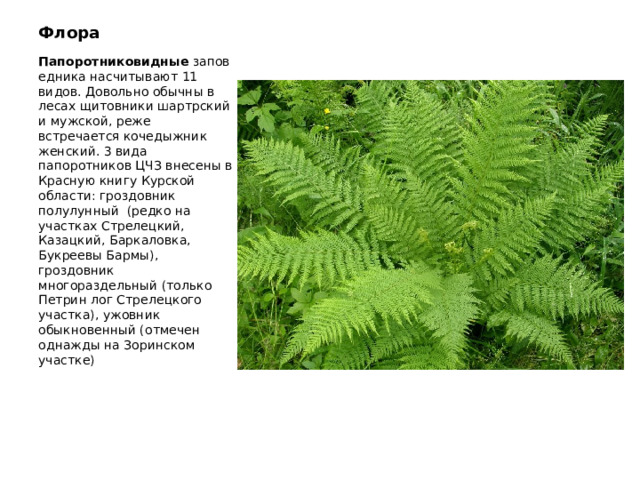

Папоротниковидные заповедника насчитывают 11 видов. Довольно обычны в лесах щитовники шартрский и мужской, реже встречается кочедыжник женский. 3 вида папоротников ЦЧЗ внесены в Красную книгу Курской области: гроздовник полулунный (редко на участках Стрелецкий, Казацкий, Баркаловка, Букреевы Бармы), гроздовник многораздельный (только Петрин лог Стрелецкого участка), ужовник обыкновенный (отмечен однажды на Зоринском участке)

Флора

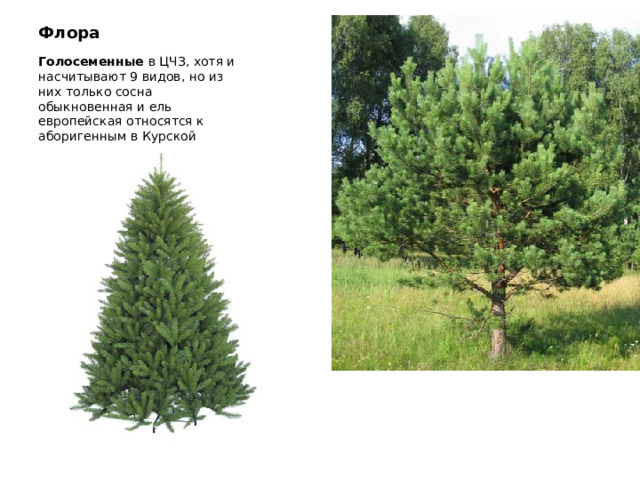

Голосеменные в ЦЧЗ, хотя и насчитывают 9 видов, но из них только сосна обыкновенная и ель европейская относятся к аборигенным в Курской области

Флора

Покрытосеменные однодольные ЦЧЗ относятся к 24 семействам. Крупнейшим семейством являются злаки (мятликовые), они насчитывают в ЦЧЗ 108 видов. Из них 15 видов относятся к интродуцированным культурным или заносным сорным растениям

Ковыль красивейший

типчак (овсяница валлисская)

Флора

Вторым по численности семейством из однодольных в заповеднике являются осоковые (сытевые). Они насчитывают 47 видов

осока горная

Флора

Представители семейства орхидных являются наименее устойчивыми элементами при современном антропогенном воздействии на флору. Достаточно отметить, что из 21 вида орхидных, внесённых в Красную книгу Курской области (2001), для 6 видов указана категория «0» – вероятно исчезли в регионе

венерин башмачок

лосняк Лёзеля

Флора

Семейство лилейные (в узком смысле) в ЦЧЗ состоит из 8 видов, включая 2 вида из Красной книги России (рябчики русский и шахматный) и ещё 1 вид из Красной книги Курской области – лилию кудреватую (саранку)

лилия кудреватая

рябчик русский

Флора

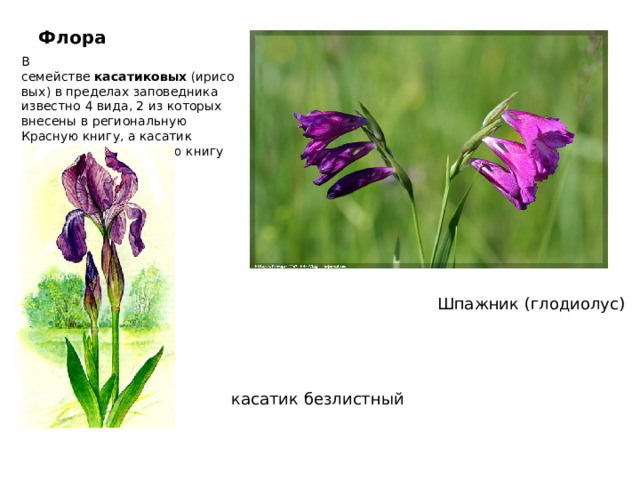

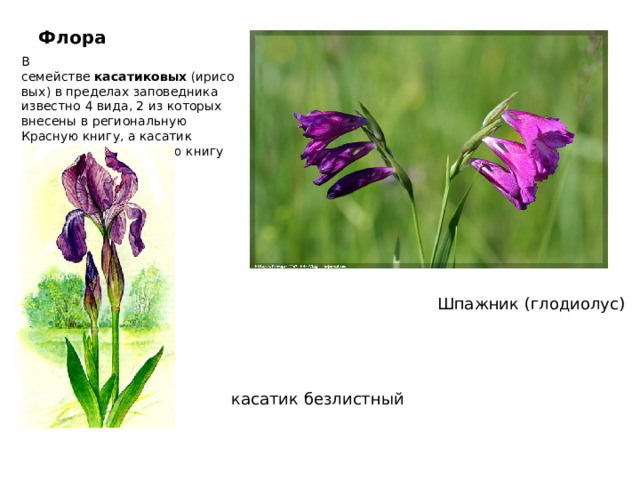

В семействе касатиковых (ирисовых) в пределах заповедника известно 4 вида, 2 из которых внесены в региональную Красную книгу, а касатик безлистный – в Красную книгу России

Шпажник (глодиолус)

касатик безлистный

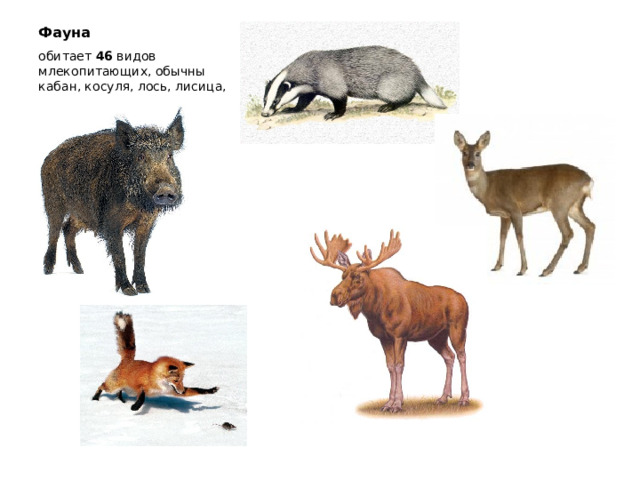

Фауна

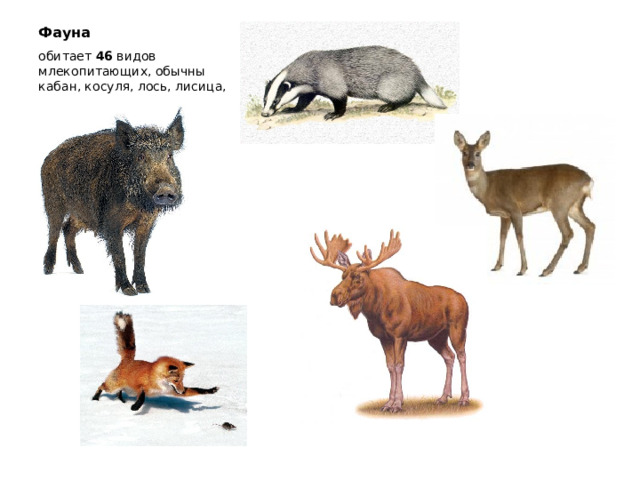

обитает 46 видов млекопитающих, обычны кабан, косуля, лось, лисица, барсук

Фауна

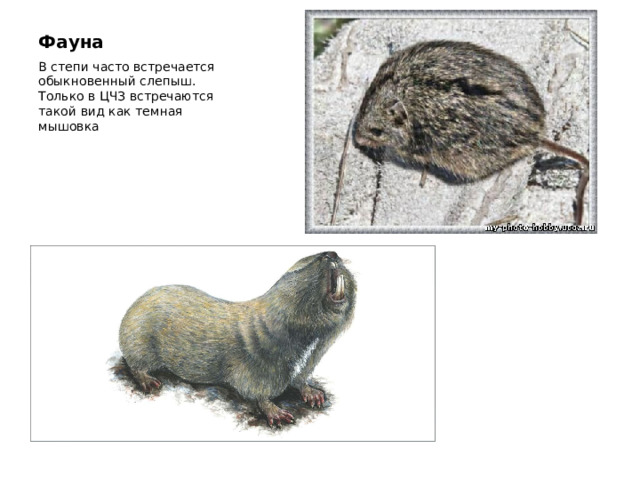

В степи часто встречается обыкновенный слепыш. Только в ЦЧЗ встречаются такой вид как темная мышовка

Фауна

Отмечено 210 видов птиц

В луговых степях обитает множество куропаток, перепелов, жаворонков, луней

перепел

куропатка серая

лунь болотный

полевой жаворонок

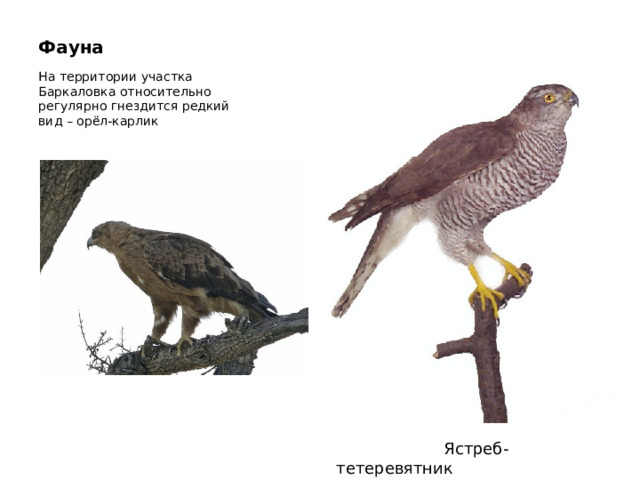

Фауна

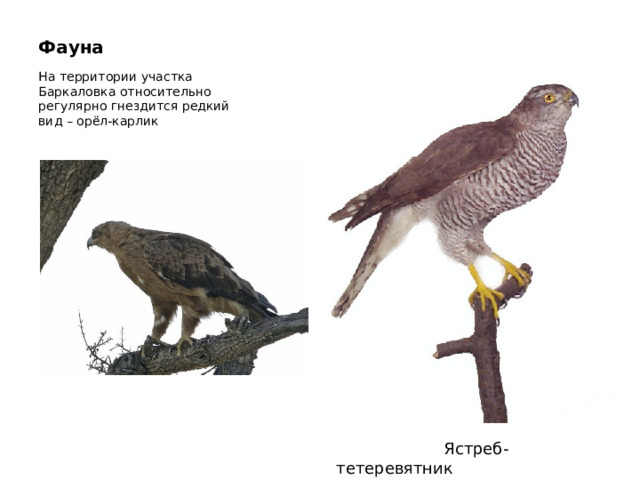

В дубравах заповедника гнездятся: обыкновенный канюк, черный коршун, обыкновенная пустельга, ястреб-тетеревятник и чеглок

черный коршун

канюк обыкновенный

Фауна

чеглок

пустельга обыкновенная

Фауна

На территории участка Баркаловка относительно регулярно гнездится редкий вид – орёл-карлик

Ястреб-тетеревятник

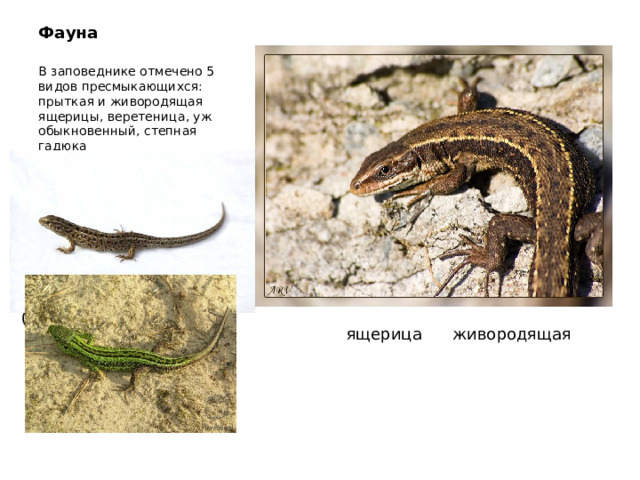

Фауна

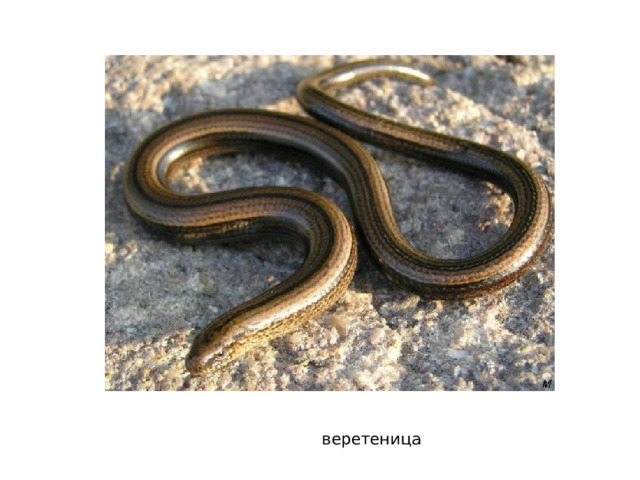

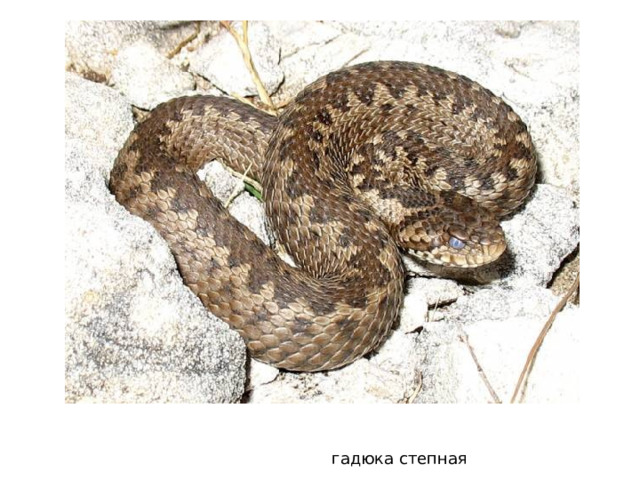

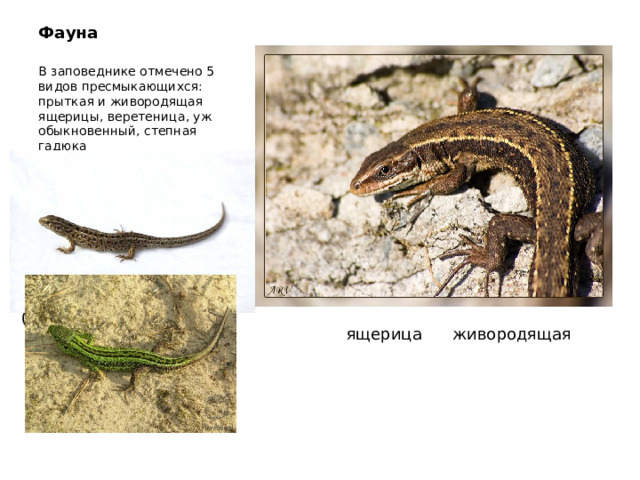

В заповеднике отмечено 5 видов пресмыкающихся: прыткая и живородящая ящерицы, веретеница, уж обыкновенный, степная гадюка

прыткая ящерица (самка)

ящерица живородящая

веретеница

уж обыкновенный

гадюка степная

10 видов земноводных. В реке Псёл обитает около 30 видов рыб. Из беспозвоночных в заповеднике только насекомых около 4 тысяч видов. Многочисленны жуки – 2039 видов, бабочки – 856, двукрылые – 451, перепончатокрылые – 289 и клопы – 190. 23 вида насекомых занесены в Красную книгу России. На участках заповедника обитает около 200 видов пауков.

В 1977 г., выполняя Международную программу ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАВ), в СССР начала создаваться сеть биосферных заповедников, к которым могут быть отнесены участки, отвечающие следующим критериям:

1) репрезентативность;

2) разнообразие;

3) естественность;

4) возможность «самоподдержания»

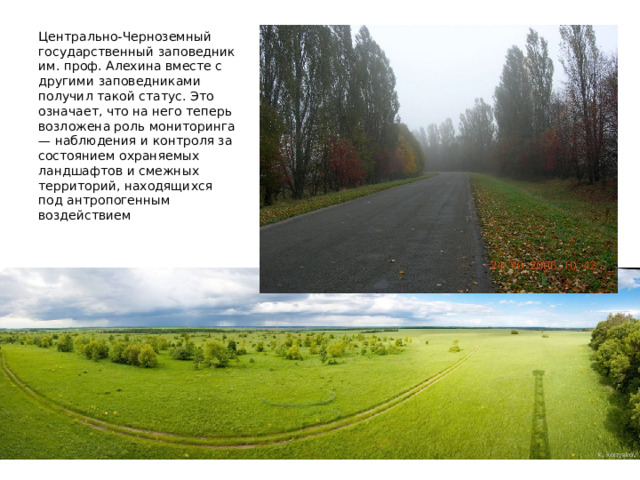

Центрально-Черноземный государственный заповедник им. проф. Алехина вместе с другими заповедниками получил такой статус. Это означает, что на него теперь возложена роль мониторинга — наблюдения и контроля за состоянием охраняемых ландшафтов и смежных территорий, находящихся под антропогенным воздействием

Научно-исследовательская работа в заповеднике

закончена инвентаризация произрастаемой на них флоры,

изучаются сложные взаимоотношения между растительностью и животным миром,

изучаются почвенные процессы,

ведутся наблюдения за влиянием климатических условий на сезонную и многолетнюю динамику растительности,

осуществляются комплексные исследования на косимых и некосимых степях и т. д.

Более общая задача научных исследований в заповеднике заключается в разработке научных основ сохранения и восстановления центрально-черноземиого лесостепного ландшафта

Описание ковыльной степи на Букреевых Бармах

Для сохранения степей сотрудниками заповедника была разработана особая стратегия охраны, которая учитывала традиционное природопользование. В настоящее время луговые степи заповедника сохраняются в 4 режимах: постоянного некошения, периодического и ежегодного кошения, пастбища. В 1999 году заповедник при поддержке Глобального Экологического Фонда провёл эксперимент по восстановлению луговой степи на пашне и залежах Зоринского участка (6 га). Использована травяно-семенная смесь со Стрелецкой степи. В 2000 году на бывшей пашне отмечено произрастание более 40 видов степных растений, выросших из внесённых семян, часть из них уже цвела. Данные результатов эксперимента будут определены через 5 лет.

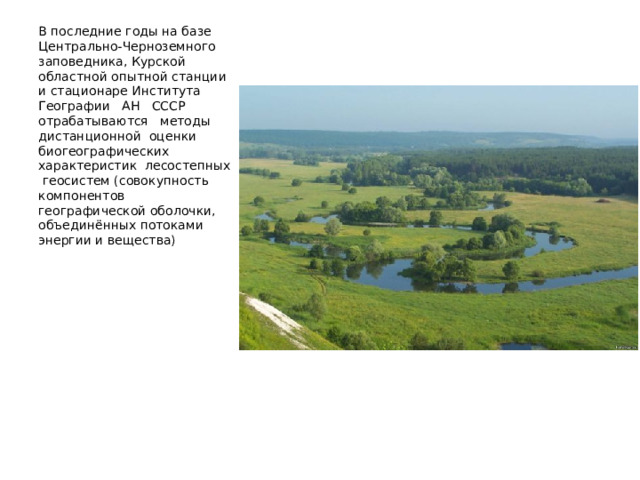

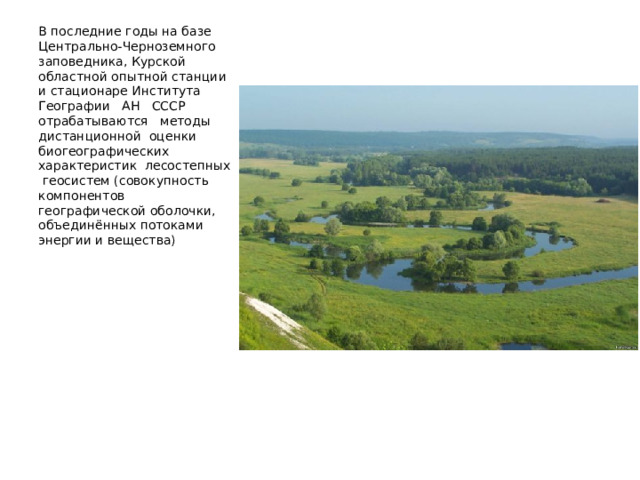

В последние годы на базе Центрально-Черноземного заповедника, Курской областной опытной станции и стационаре Института Географии АН СССР отрабатываются методы дистанционной оценки биогеографических характеристик лесостепных геосистем (совокупность компонентов географической оболочки, объединённых потоками энергии и вещества)

Центрально-Черноземный заповедник является не только научным учреждением, занимающимся исследованиями своей территории, но одновременно и региональным научным центром изучения природы тяготеющих к нему районов, а так же базой для обучения специалистов и ведения просветительной природоохранительной работы

![Урочища Баркаловка и Букреевы Бармы выполняют функцию охраны реликтовых растительных группировок, для сохранения которых еще в 30-х г. предполагалось организовать заповедник реликтовой альпийской растительности ЦЧО [Козо-Полянский Б. М., Лашевская В. И., 1924] Баркаловка Букреевы Бармы](https://fsd.multiurok.ru/html/2024/06/15/s_666db474b3497/img20.jpg)