Вопрос № 1. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Самобытный характер культуры Древней Руси.

Патриотизм древнерусской литературы.

«Слово о полку Игореве» — величайший памятник древнерус. лит.

Эпичность и лиризм в изображении русской земли и судеб русских людей.

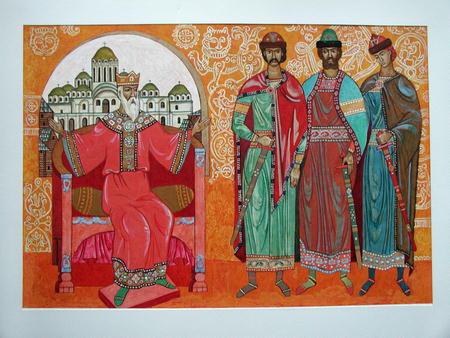

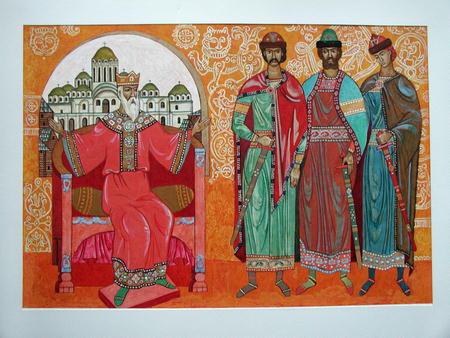

Киевское государство в XI—XII веках

Киевское государство возникло в IX веке. Конец X и начало XI века, время княжения Владимира и его сына Ярослава Мудрого, было высшей точкой расцвета Киевского государства.

Единство государства было залогом силы и независимости страны. Между тем уже с начала XII века Киевское государство стало клониться к экономическому и политическому дроблению на «уделы». Феодальная раздробленность и связанные с ней княжеские усобицы ослабляли государство, делали его уязвимым для внешних врагов.

И эта сторона исторической жизни народа отразилась в литературе.

ПАТРИОТИЗМ

Литературой XI века был создан величественный образ Русской земли — обширной, могущественной и славной в иных странах. Литература XII века, в частности гениальная русская поэма «Слово о полку Игореве», создаёт новый образ родины — как живого и страдающего существа.

«Слово о полку Игореве» вместе с другими такими же передовыми произведениями развивает подлинно народные идеи о княжеских усобицах как причине бед и страданий родной земли, о необходимости всем вместе «постоять за землю Русскую».

До конца X века русские люди были язычниками. Христианство было введено на Руси в качестве государственной религии при князе Владимире, в 988 г. Введение христианства для своего времени было прогрессивным явлением: оно способствовало укреплению политического единства страны и ещё более быстрому развитию её культуры.

Культура Киевской Руси

Русский народ создал в киевский период высокую самобытную культуру — как материальную, так и духовную. В культурном отношении Киевское государство было одним из самых передовых государств своего времени.

1. Земледельческая культура народа в то время, когда у многих соседей она находилась ещё на низкой ступени подсечного земледелия, у нас была уже развитой, пашенной.

2. Русская земля славилась своими богатыми городами. В XII веке в ней было более 200 городов. Древнейшие русских города – Киев, Новгород, Чернигов, Смоленск. В Киеве конца X — начала XI века находилось 8 рынков, 400 церквей.

В Новгороде отрыты деревянные мостовые улиц, относящиеся к X веку. Это первые мостовые в Европе. В Новгороде же отрыт водопровод XI века, с деревянными трубами, также самый древний водопровод в городах средневековой Европы.

3. Города вырастали и развивались главным образом как центры и средоточие ремёсел: было много гончаров, кузнецов, литейщиков, плотников, кожевников, сукновалов. Русь славилась своими мастерами-ювелирами.

4. Русский народ обладал высоким архитектурным искусством. В Киеве высился княжеский дворец, который считается «дворцом княгини Ольги», — великолепное двухэтажное кирпичное здание, отделанное мрамором, цветными плитками и живописью. Ещё великолепнее был белокаменный дворец князя Андрея Боголюбского в селе Боголюбове, около г. Владимира, также с мраморной отделкой, с золочёными крышами и решётками, превосходивший красотой западноевропейские замки.

О высоте русского искусства XI—XII веков говорят такие выдающиеся памятники, как в Киеве Десятинная церковь, грандиозный Софийский собор, соборы в XI и XII веках в Новгороде, Полоцке, Чернигове, Владимире. Все соборы внутри украшались драгоценной отделкой полов и живописью на стенах, исполненной способом мозаики или фрески.

Патриотизм: Произведения искусства отражали ту же идеологию, что и произведения литературы, только иными средствами. Так, грандиозный Софийский собор в Киеве, полный света, великолепно украшенный мозаикой и фресками, монументальный и торжественный, был задуман как символ равноправия Руси и Византии, самостоятельности русской церкви, Русского государства, русского народа. Размеры архитектуры, блеск украшений, величественные изображения на золотом или синем фоне производили впечатление торжественности и должны были свидетельствовать о могуществе и силе княжеской власти.

Образованность в Киевской Руси

В Киеве и других городах с конца X века стали открывать училища.

Князь Владимир взял у знатных дружинников и бояр 300 детей на «учение книжное». Подобные же или несколько проще школы были открыты в других городах: Новгороде, Смоленске, Владимире, Галиче.

В конце XI века в Киеве было учреждено женское училище, первое в Европе.

Князь Владимир Мономах любил книги, был умелым писателем и говорил на нескольких языках. К книгам, к образованию существовало глубокое уважение. «В книгах неисчётная глубина», «в словах книжных (люди) обретают (т. е. находят) мудрость».

Устная народная поэзия

Среди произведений устной народной поэзии существовали сказки, пословицы, обрядовые песни, славы в честь возвращавшихся из походов князей, плачи. Одно из важнейших мест в устном народном творчестве киевского периода принадлежит былинам (как принято называть произведения русского героического эпоса). В русских былинах отразилось много подлинных событий, героев и врагов русского народа киевского периода. Основное внимание уделяется описанию военных подвигов, службе по охране границ государства. Красной нитью через былины проходит тема борьбы за родину, тема защиты своей страны. Но былины — не чисто исторические, а поэтические произведения, выражающие своё идейное содержание в художественной форме, в образах.

Действующими лицами древнерусского былинного эпоса являются богатыри. Самые популярные, любимые народом богатыри, герои былин, — по происхождению крестьяне, землепашцы: Микула (Никола) Селянинович, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович.

Таким образом, не герои феодальных драк и раздоров, а богатыри — олицетворение лучших идеалов трудовых масс — стоят в центре произведений русской устной поэзии. В русском устном творчестве нет ни одного произведения, посвященного княжеским усобицам. Нравственная чистота, благородство, героический характер и патриотизм — таковы отличительные черты русского былинного эпоса.

Письменность

Время появления письменности у русского народа пока точно не установлено. Потребность в письме появилась в связи с зарождением государственной жизни, развитием торговли; введение христианства усилило распространение письменности.

Древнейшие русские книги, сохранившиеся до нас, относятся только к XI веку.

Изготовление и внешний вид книг XI—XII веков

Древнерусские книги все были рукописными. Материалом для книг служила не бумага, которой в Европе ещё не знали, а пергамент.

Письмо производилось кисточкой, палочкой или птичьим пером — гусиным или павлиньим. Для письма употреблялись чернила и киноварь (красная краска). Весь текст писался чёрными чернилами, а первые буквы, с которых начиналась строка, писались красной краской.

Слова в строчке друг от друга не отделялись. Этот древний русский почерк называется уставом. Многие книги художественно оформлялись.

Самой древней из сохранившихся русских книг является знаменитое Остромирово евангелие, которое было переписано в 1056—1057 гг. дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира.

К XI веку на Руси были все условия для развития письм. литературы:

язык, обладавший богатым словарным составом;

устная поэзия (много худ. произведений разнообразных видов);

письменность.

С появлением письменности и принятия христианства на Руси началось распространение книги. Первые письменные произведения в Древней Руси, как правило, были анонимными.

Древнерусскую литературу отличали богатство и разнообразие жанров:

поучения («Поучение Владимира Мономаха») — политическое и моральное наставление отца детям, князя — наследникам;

«хожения» («Хожение за три моря» Афанасия Никитина) — записки русских путешественников.

жития святых («Житие Бориса и Глеба»). Обычно это рассказ о жизни идеального христианского героя;

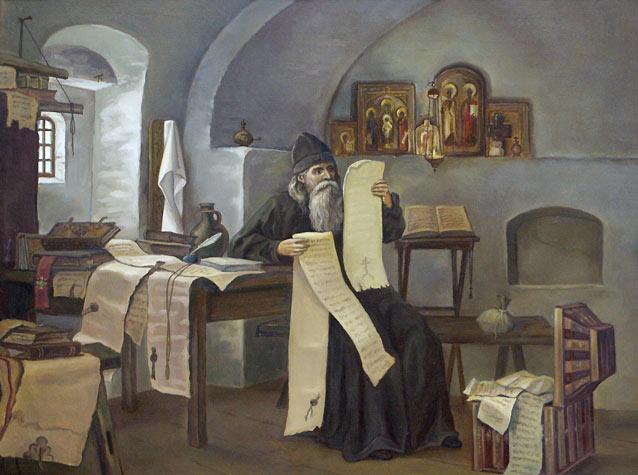

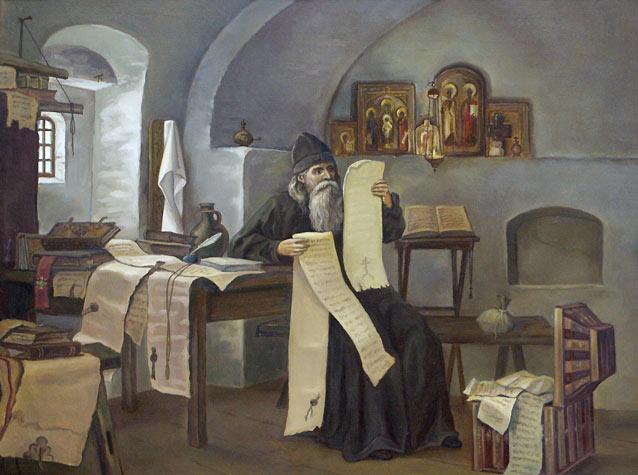

летописи («Повесть временных лет») — в них нашло отражение осознание единства русской истории и государства; !!!!!!!!! Идеи труда Нестора (Патриотизм древнерус. лит-ры)

Проникнутый сознанием величия русского народа, Нестор прежде всего устанавливает его место в мировой истории, стремясь показать, что русский народ не моложе и не хуже других народов.

Далее Нестор хочет показать единство великой семьи всех славянских народов — идея передовая и очень важная для того времени, когда отдельные славянские народы испытывали с разных сторон натиск внешних врагов: от немцев, от венгров, от греков.

Нестор писал исторический труд, но проводил в нём идеи, имевшие большое значение для его времени. Такой была идея церковной и политической независимости русского народа. Такой же была идея единства Русской земли. Весь труд Нестора проникнут правильным пониманием блага своей страны и глубоким патриотизмом.

Исторические повести, т. е. рассказы об исторических событиях, казавшихся особо важными («Сказание о Борисе и Глебе»).

К выдающимся произведениям киевской литературы можно отнести слова. «Слово» — это произведение хотя и написанное, но предназначенное для устного произнесения перед слушателями, ораторское произведение. Талантливыми писателями-ораторами киевского периода были Иларион, киевский митрополит, и Кирилл, туровский епископ.

Главными чертами слов были горячая любовь к родине, подчинение личных интересов государственным, неустанный труд.

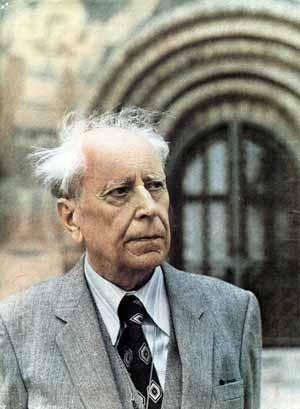

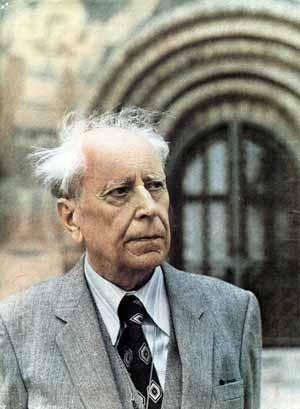

В произведениях древнерусской литературы отражались не только проблемы своего времени. В них звучали «вечные» темы, воспевавшие патриотизм и высокие нравственные идеалы. «Древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы... Эта тема — смысл человеческой жизни» (Д. С. Лихачев).

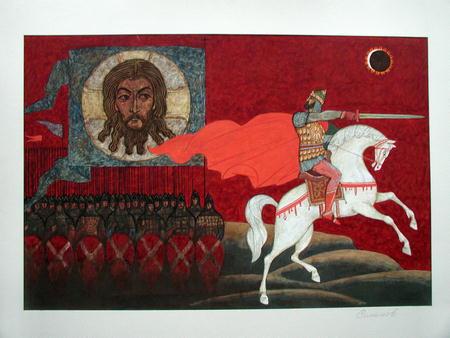

«Слово о полку Игореве»

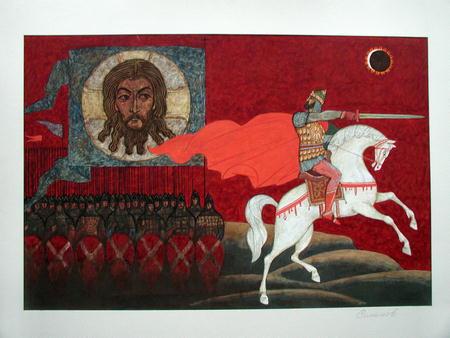

«Слово о полку Игореве» — удивительный памятник русской литературы Древней Руси — было создано в конце XII в., когда страна переживала период политической раздробленности. Междоусобная борьба русских княжеств осложнялась набегами половцев, которые разоряли мирное население.

История открытия и публикации «Слова...». В 1795 г. известный любитель и собиратель русских древностей граф А. И. Мусин-Пушкин в сборнике рукописей XVI в., который он приобрел в Спасо-Ярославском монастыре, обнаружил текст «Слова...». С находки была снята копия для Екатерины II. В 1812 г. рукопись «Слова...» и большая часть экземпляров первого издания сгорели в московском пожаре вместе с домом Мусина-Пушкина.

«Слово...» и древнерусская литература. Влияние «Слова...» было заметным во всем последующем развитии русской литературы. Оно послужило лит. образцом для «Задонщины» (произведения, повествующего о Куликовской битве), созданной в начале XV в. в Москве.

Историческая основа «Слова...». В 1184 г. состоялся удачный поход киевского князя и других русских князей против половцев. Новгород-северский князь Игорь не участвовал в нем (не успел из-за распутицы). Но, по слухам, он сделал это нарочно, так как половецкий хан Кончак прежде был его союзником, а отец и дед Игоря не раз «приводили ханов» на Русь (использовали против других князей в междоусобных войнах).

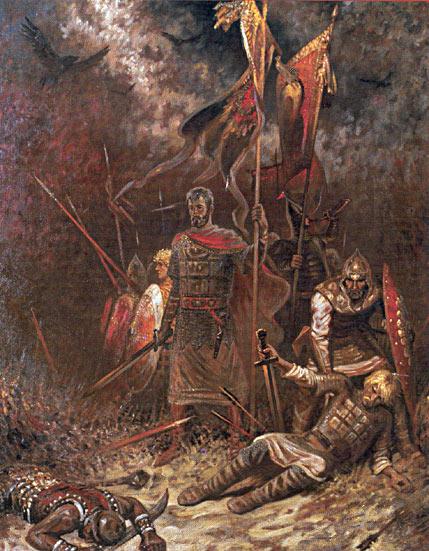

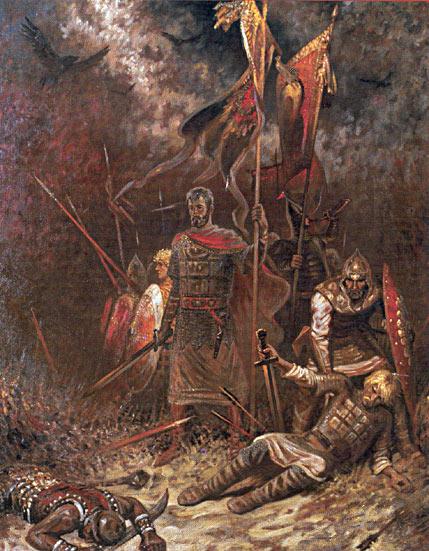

В 1185 г. князь Игорь, оскорбленный этими слухами, выступил против половцев самостоятельно. Его войско поддержала только дружина брата Всеволода — князя курского. В походе войско Игоря застало затмение солнца, считавшееся на Руси плохим предзнаменованием. Но Игорь продолжил поход, считая позором вернуться домой без победы. Трое суток день и ночь продолжалась битва с половцами. В бою Игорь был пленен, а его войско разбито. Половцы, окрыленные победой, ринулись на русские княжества.

Центральная идея «Слова...» — призыв к единению русских князей.

Построение «Слова...»

Вступление. Автор определяет себе задачу — рассказать о реальных недавних и трагических событиях, а не забавлять слушателей красивыми песнями и былинами, подобно легендарному сказителю Бояну. Он ценит правдивость выше красивого слога. Здесь же дается лаконичная и выразительная характеристика князя Игоря.

Центральная часть «Слова.. ». Выступление русских войск в поход. Затмение солнца. Символические картины природы. Первое столкновение с половцами. Победа. Вновь тема грозных предзнаменований.

Поражение русских войск на Каяле. Скорбь автора в связи с поражением во втором бою и его последствиями для всей Русской земли.

Вещий сон киевского князя Святослава о поражении князя Игоря и его брата Всеволода (Киев в «Слове...» — символ единства русских земель), «Золотое слово» Святослава — упрек князьям в отсутствии единства. Святослав скорбит о печалях земли Русской, о беде, которая настигла братьев, но он и надеется на объединение русских князей, чтобы победить врага. Автор «Слова...» продолжает эту мысль, обращаясь к наиболее влиятельным русским князьям, призывает прекратить междоусобицы, защитить Русскую землю.

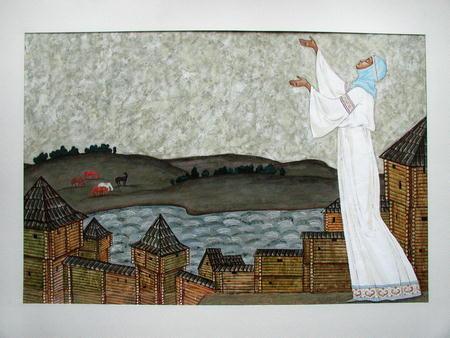

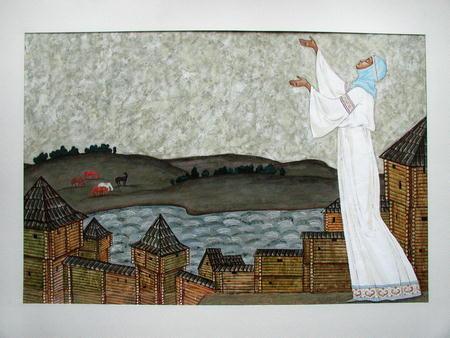

Плач Ярославны. В нем — душа Русской земли, ее боль и вера, скорбь всех жен и матерей. Ярославна обращается к силам природы, она упрекает ветер, Днепр и солнце, но одновременно надеется на справедливость природы. Глубоким лиризмом проникнуты ее слова. В плаче Ярославны сильны мотивы устного народного творчества.

Далее автор рассказывает об удачном побеге Игоря из плена.

Эпилог. Праздничное и торжественное вступление новгород-северского князя Игоря в Киев — признание своей вины перед всей Русской землей.

Образная система «Слова...»

Главные герои «Слова...» — князья Игорь и Всеволод. Автор воспевает их мужество и храбрость. Игорь стремится вселить ратный дух и в свою дружину. Он обращается к ней с вдохновенной речью в страшный момент солнечного затмения: «Лучше нам убитыми быть, чем плененными!»

«Буй Тур» Всеволод — идеал воина. Куда ни поскачет он, там лежат «поганые головы половецкие». В пылу сражения Всеволод забывает обо всем: о своих ранах, об отцовском княжеском престоле в Чернигове и о своей молодой жене.

Автор «Слова...» уподобляет князей «солнцу», «свету», «соколам», а врагов-половцев — «тьме», «тучам», «черным воронам». «Тьма свет покрыла», когда войска северского и курского князей были разбиты на реке Каяле. Но автор «Слова...» и осуждает братьев за стремление к личной славе. Они не дождались объединенного выступления русских князей против половцев, которое хотел предпринять киевский князь Святослав. Игорь и Всеволод сказали: «...прошлую славу похитим, будущую между собою поделим». В результате — поражение. Погублено войско. Усилились междоусобицы князей, «тоска разлилась по Русской земле» Поражение на Каяле «открыло ворота половцам» на Русь.

Автор «Слова...» подчеркивает, что нельзя личную княжескую честь и славу ставить выше чести и славы Русской земли. Поэтому в «Слове...» (вопреки историческому факту) бежавший из плена Игорь едет в Киев (столицу Руси), признавая этим свою вину перед Русской землей.

Киевский князь Святослав — идеал мудрого и могущественного правителя Русской земли. Он скорбит о потерпевших поражение Игоре и Всеволоде и упрекает русских князей за то, что они ему «не в помощь» в правлении Русью, сохранении ее единства и могущества.

Ярославна — лирический образ русской женщины. Это верная и преданная подруга мужа, горячо любящая своего «ладу». Силой своей любви она помогает Игорю вернуться из плена. В своем плаче-заклинании Ярославна упоминает не только мужа, но и его воинов. Ее скорбь о поражении Игоря — скорбь всех русских жен и матерей.

Образ Русской земли — центральный в «Слове...». Рассказывая о неудачном походе на половцев «Игорева храброго войска», автор охватывает события русской жизни за полтора столетия, сопоставляя прошлые времена с настоящими. В круг повествования автора введены огромные географические пространства: половецкая степь, Дон, Черное и Азовское моря, Волга, Рось, Днепр, Дунай, Западная Двина; города. Корсунь, Киев, Полоцк, Чернигов, Курск, Переяславль и др. К происходящим на Русской земле событиям прислушиваются окружающие ее народы: немцы и венецианцы, греки и моравы. В ход русской истории втянуты литва, финны, половцы. Огромность Русской земли подчеркивается в «Слове...» одновременностью действия в разных частях страны: «Трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в Путивле», «девицы поют на Дунае, вьются (их) голоса через море до Киева».

Ощущение бескрайних просторов передает и пейзаж. Ветер, солнце, грозовые тучи, в которых трепещут синие молнии, утренний туман, щекот соловьиный по ночам и галочий крик утром, море, овраги, реки — это огромный, широкий фон и в то же время конкретный пейзаж, взятый как бы в движении. Вся русская природа принимает участие в радостях и печалях русского народа. «Солнце... тьмою путь заслоняет» князю — предупреждает его об опасности. После поражения Игоря природа скорбит вместе с русским народом: «Никнет трава от жалости, а дерево с печалью к земле приклонилось».

Охватывая все пространство Русской земли, автор тем не менее наблюдателен и точен в деталях. Он рассказывает о подробностях походной жизни, приемах защиты и нападения, деталях вооружения, о поведении птиц и зверей. Героем «Слова...» становится вся Русская земля. Княжеские крамолы и распри допустили «поганых со всех стран ходить с победами на землю Русскую». И вот все князья призываются в «Слове...» к единению и общей защите Русской земли от половецкой опасности.

Образ автора «Слова...». Авторские отступления — выражение авторского отношения к событиям и размышление над случившимся. О широте кругозора автора свидетельствуют его знания о родной истории, о землях, входящих в состав Руси, о соседних народах. Автор сумел осмыслить все сложности политической борьбы своего времени и подняться до общерусской точки зрения. Он гордится всей Русью и печалится обо всей Русской земле в целом. Для процветания Русской земли нужен мир, а для этого необходима сильная централизованная княжеская власть. Все князья должны выполнять свой долг и перед своими землями, и перед киевским князем. Такова основная идея автора.

Имя автора «Слова о полку Игореве» остаётся неизвестным. Учёными положено много трудов, чтобы хотя косвенно определить, кто же был этот гениальный поэт. Несомненно, что это был, во-первых, человек, обладавший большими историческими познаниями и хорошо знакомый с политической обстановкой своего времени; во-вторых, человек, прекрасно знавший литературу своего времени и народную поэзию; в-третьих, политически передовой человек, правильно понимавший интересы родины. По-видимому, это был светский человек, княжеский дружинник.

Поэтический язык «Слова...». В языке «Слова...» встречаются элементы книжности, ораторского искусства, народная поэтическая традиция.

В «Слове...» широко используется и военная терминология (такой стиль встречается в летописях): «вступить в стремень» — выступить в поход, «копье преломити» — одержать победу. При помощи военной терминологии дается оценка нравственных качеств героев: Игорь «стянул ум крепостью своею и поострил сердце свое мужеством, исполнился ратного духа». Воины Всеволода, куряне «под трубами спеленуты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены».

С ораторским искусством связаны такие приемы, как обращение «братие», риторические вопросы, повторы — все это призвано привлечь внимание слушателей, заострить его на наиболее важных событиях, проблемах, переживаниях. Повтор «О Русская земля, ты уже за холмом!» сопровождает описание движения русских войск и усиливает напряженность повествования.

С традициями устного народного творчества связано употребление фольклорных эпитетов: мечи булатные, персты вещие, струны живые, кони борзые, стремя златое, поле чистое, девицы красные, зори кровавые, стрелы калёные, седина серебряная.

В нем используется и песенная символика: князья — «солнце», Ярославна плачет на городской стене одинокой «кукушкой». Далеко залетел сокол, преследуя птиц, — это Игорь, увлёкшийся преследованием врагов. Чёрные тучи идут от моря, хотят закрыть четыре солнца — это несметные половецкие полчища, надвигающиеся на четырёх русских князей. Кровавая битва символизирована один раз в образе молотьбы: «Снопы стелют головами, молотят мечами булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела»; другой раз в образе пира: «Тут кровавого вина недостало, сватов напоили русские и сами полегли»; в третьем случае в образе посева: «Чёрная земля под копытами была засеяна костьми, полита кровью, — печалью взошёл (этот посев) по Русской земле». В традициях народных символов описан сон Святослава, где жемчуг — символ слез, черная пополома (покрывало) — символ похорон.

Олицетворяются и одушевляются отвлеченные понятия: обида — Дева Обида, Жля (печаль) поскакала по Русской земле. В поэме одушевлена вся природа. Она действует, принимает активное участие в событиях. Когда Игорь разбит, природа сочувствует: трава поникает от жалости, деревья от горя клонятся к земле. Когда Игорь бежит из плена, природа помогает ему: Донец лелеет его на своих волнах, подстилает мягкую траву, одевает тёплыми туманами. Чтобы Игорю слышна была погоня, не каркают вороны, не стрекочут сороки.

С песенной народной традицией связаны сравнения: «кричат телеги в полуночи, словно лебеди распуганные».

Ярославна, следуя древним народным верованиям, обращается за помощью к силам природы — Солнцу, Ветру, Днепру. Ее «плач» — форма устного народного причитания.

Многие метафоры «Слова...» связаны с древнейшим занятием русичей — земледелием. Посев — «черная земля под копытами костьмы была посеяна, а кровию полита, печалью взошли они по Русской земле». Молотьба — «на Немиге снопы стелют головами, молотят цепами булатными (мечами), на ток жизнь кладут, веют душу от тела». В первых же строках поэмы творчество вещего Бояна описано целым рядом великолепных метафор: он растекался мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками; он не десять соколов выпускал на стадо лебедей, а клал свои десять пальцев на златые струны гуслей, и которой первой они касались, та первой и пела. И далее: ночь стонет грозой, телеги кричат в полночи, соловьиное щёлканье уснуло, галочий говор пробудился, стяги (знамёна) разговаривают.

Автор «Слова...» не только использует традиционные книжные и фольклорные мотивы, но и переосмысливает, углубляет их. Он создает яркие и живые картины, наполняя их цветами и звуками: «зеленое дерево», «черные тучи», «серебряные струи», «синее море», «кони ржут», «лисицы лают на красные щиты», «трубы трубят», «скрипят телеги».

С помощью аллитерации (звукописи) передается, например, стремительный бег конницы: «Спозаранок в пятницу растоптали (они) поганые полки половецкие». Например, рефрен «О Русская земля, ты уже за холмом!» сопровождает описание движения русских войск и усиливает напряженность повествования.

Древнюю русскую литературу принято делить на три больших периода:

1) литература киевского периода, XI—XII веков;

2) литература периода феодальной раздробленности, XIII—XIV веков;

3) литература периода Московского государства, XV—XVI и XVII веков.

В лучших произведениях древнерусской литературы четко прослеживалась их идейная связь с исторической жизнью народа, с важнейшими событиями эпохи, утверждались величие государства, самобытность его культуры, равенство с передовыми странами того времени. И по уровню книжного искусства, и по уровню мастерства писателей Древняя Русь не уступала европейским государствам, а в киевский период даже превосходила многих из них.

Древнерусская литература была богата и разнообразна по жанрам: повести, сказания, жития, героические песни, притчи, поучения (поэтические сказания из летописи «Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха). Драгоценной жемчужиной литературы Киевской Руси справедливо считается гениальная поэма «Слово о полку Игореве».

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Гордость русской литературы составляет написанная в разбираемый период гениальная поэма «Слово о полку Игореве», автор которой, к сожалению, неизвестен.

Историческая основа «Слова»

«Слово о полку Игореве» написано по поводу неудачного похода новгород-северского князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 г. Половцы были кочевым народом, обитавшим в южных степях, по реке Дону и до Кавказа. Русские называли их земли «Половецким полем». Сами половцы называли себя кипчаками. Половцы были опасными соседями Русского государства. Они, часто производили набеги на Русь. На своих быстрых степных конях они внезапно появлялись и столь же быстро исчезали. Набеги половцев были очень опустошительными: половцы разрушали русские города и сёла и убивали или уводили в плен много русских людей.

Русский народ должен был постоянно думать о защите своих границ. Но обороне страны много вредила феодальная раздробленность, уже начавшаяся в Киевском государстве. Государство состояло из 13 больших княжеств, каждое из которых продолжало дробиться на мелкие удельные княжества. Их князья редко действовали вместе и не думали о пользе всей земли, но каждый стремился для себя одного добыть славу и честь и враждовал с другими. «Сами на себя крамолу ковали, а поганые со всех сторон приходили с победою на землю Русскую», — говорится об этом времени в «Слове о полку Игореве». Когда же князья объединялись, они наносили кочевникам сильные поражения.

!!!!!!!! В 1184 г., за год до Игорева похода, великий князь киевский Святослав Владимирович, действуя вместе с другими русскими князьями, совершил удачный поход на половцев, разбил их и даже взял в плен хана Кобяка. Поход должен был повториться летом следующего года для закрепления успеха. Этот хорошо задуманный и начатый план был сорван князем Игорем, одним из участников союза русских князей. Без уговора и согласования с руководившим военными действиями киевским великим князем, ещё до наступления лета, в апреле 1185 г., он сам предпринял поход вместе с несколькими ближайшими родственниками-князьями: братом Всеволодом Трубчевским, сыном Владимиром Путивльским и племянником Святославом Рыльским. Ему хотелось загладить свою бывшую вину перед русским народом, когда он воевал против Киева, да ещё в союзе с половцами, загнать половцев вглубь степей и освободить русское Тмутараканское княжество на Северном Кавказе. Благородный, но легкомысленный замысел Игоря оказался на редкость неудачным и имел печальные последствия как для него самого, так и для Русской земли. Первое удачное сражение с половцами заманило Игоря далеко в глубь половецкого поля. Но здесь половцы, превосходившие войско Игоря численностью, со всех сторон окружили русских и в жестокой битве, продолжавшейся три дня, разбили их. Остатки дружины и все четыре князя попали в плен. Такого позора ещё не видала Русская земля. Ещё важнее было то, что самонадеянный поход Игоря испортил удачно начатое общерусское дело. Вслед за разгромом Игоря половцы сами ринулись на русские земли. «Застонал Киев от печали, а Чернигов от напастей», снова запылали русские города и сёла, а многих русских людей угнали в плен, в рабство.

Описание Игорева похода в летописи

Поход князя Игоря — событие историческое. Он описан и в летописях. Чтобы лучше понять особенности «Слова о полку Игореве» как литературно-художественного произведения, его надо сравнить с летописным рассказом.

Летописный рассказ об Игоревом походе отличается последовательностью и обстоятельностью, точно излагая все подробности похода: время выступления, первую и вторую битвы, военную обстановку и построение полков, ход сражения. В нём нет поэтического вымысла. Это историческая повесть, задача которой — дать точное описание событий. Неудача и поражение русских князей рассматриваются как наказание божие за грехи.

Содержание «Слова о полку Игореве»

Если сравнивать «Слово» с летописным рассказом, сразу же можно заметить, что при единстве сюжета оно ставит иные задачи и осуществляет их другими литературными приёмами.

Задача произведения — не исторически точное описание Игорева похода, а уяснение причин русской неудачи и указание правильных путей к защите родной страны и мирного труда народа.

Приём автора — выбор нескольких наиболее драматических моментов события, которые он описывает необычайно красочно и ярко. Выбранные моменты он располагает свободно, в соответствии со своим замыслом, а не в порядке их действительной последовательности и даже дополняет картинами, вымышленными его поэтической фантазией.

Начинается «Слово» вступлением, в котором автор как раз и ставит вопрос о творческом приёме: слагать ли ему печальную повесть об Игоревом походе «по былинам сего времени», т. е. в строгом соответствии с действительностью, или «по замышлению Бояна», т. е. по способу старого знаменитого певца. Этот мудрый Боян, когда хотел кого воспевать, то растекался мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками, т. е. свободно перерабатывал материал своим творческим воображением.

Главная часть произведения разделяется на несколько картин:

1. Картина подготовки и начала похода. Исполнившись ратного духа, собирается князь Игорь в поход на землю Половецкую. Взглянул на светлое солнце и увидел всё своё войско покрытым тьмой. Но так сильно пало князю на ум желание дойти до Дона великого, что оказалось оно сильней дурного предзнаменования. «Хочу, — сказал он дружине, — преломить с вами копье на конце Поля половецкого! Хочу сложить голову, либо испить шлемом воды из Дона!» Приглашает Игорь с собой в поход милого брата Всеволода, а тот ему говорит: «Седлай, брат, своих борзых коней, а мои в Курске давно готовы, оседланы ...» Тогда вступил князь Игорь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Природа продолжает его предупреждать зловещими предзнаменованиями. Ночь грозовая. Волки воют по оврагам. Лисицы лают на красные русские щиты. Орлы клёкотом созывают зверей на трупы ... А половцы тоже спешат к Дону, кричат их повозки в ночи, как лебеди распуганные.

Картина первого победного столкновения. Рано утром в пятницу русские потоптали половецкие поганые полки. Рассыпались (русские) стрелами по полю, помчали захваченных красных половецких девиц, а с ними золото, дорогую парчу и атласы. Драгоценными половецкими покрывалами и одеждами они мостят путь по болотам и грязным местам. Храброму Игорю досталось и половецкое знамя — бунчук, с, конским хвостом наверху, на серебряном древке.

Картина второй битвы и поражения русских. Снова природа полна зловещими предзнаменованиями. Рассвет встаёт кровавыми зорями. Чёрные тучи идут с моря, чтобы закрыть собой четыре солнца — четырёх русских князей. В тех тучах блещут синие молнии. Быть грому великому! Идти дождю стрелами! Земля гудит. Реки мутнеют. Пыль покрывает поля ...

На фоне этого тревожного состояния рисует автор картину второй битвы.

Бьётся Всеволод, гремит булатным мечом о половецкие шлемы. Куда поскачет, там лежат поганые головы половецкие. Всё забыл он в пылу битвы: и почести, и богатство, и отцовский трон, и милую жену.

С утра до вечера и с вечера до нового рассвета летят стрелы калёные, гремят мечи о шлемы, трещат копья на чужом Половецком поле. Чёрная земля под конскими копытами костями посеяна, кровью полита. Бились день, бились другой, на третий день к полдню пали стяги (знамёна) Игоревы. Тут закончили пир храбрые русские. Тут разлучились оба брата, взятые в плен. Поникла трава от жалости, деревья от горя склонились к земле. Настала печальная пора. Скорбь и жалость охватили Русскую землю. Заплакали русские жёны. Застонал Киев от печали, а Чернигов от напасти ...

Автор умело вставляет в произведение исторические параллели, помогающие понять смысл событий. Бывали уже на Руси времена, когда вот так же из-за княжеских несогласий гибли людские жизни, пустела земля, часто вороны каркали, слетаясь на трупы.

4. Сон и «золотое слово» Святослава, великого князя киевского. С поля жестокой сечи автор переносит читателей во дворец великого князя киевского, перемежая исторические события поэтическим вымыслом.

Мутный сон привиделся великому князю Святославу. С вечера будто покрывали его на кровати чёрным покровом, черпали ему синее вино, с ядом смешанное, сыпали ему на грудь крупный жемчуг (жемчуг — символ слёз в народной поэзии). И будто разрушился верх у его златоверхого терема, и всю ночь каркали серые вороны... Бояре объясняют князю его сон. Означает он беду, случившуюся с двумя соколами-князьями, полетевшими в половецкую степь: крылья у них подрублены вражескими саблями, и сами они опутаны железными путами. Рассыпалась половцы по Русской земле...

Тогда великий князь Святослав «изронил» «золотое слово», со слезами смешанное.

«О, мои сынки, Игорь и Всеволод! Рано вы начали Половецкую землю мечами терзать, а себе славы искать... Что сделали вы моей серебряной седине!..» Придётся ему, старому, исправлять последствия их самонадеянности: «И старый сокол не даст своего гнезда в обиду. Только вот зло: другие князья ему не пособники».

Тут автор обращается с призывом к сильнейшим русским князьям: «Великий воин, суздальский Всеволод!

Галицкий князь Ярослав Осмомысл! Стреляй поганого холопа Кончака (половецкого хана) за землю Русскую, за раны Игоревы!»

За несколькими другими обращениями следует новая обширная историческая вставка от автора, где он снова вспоминает ряд старых примеров несчастий Русской земли. Воспоминания проникнуты глубоким личным чувством.

5. Плач Ярославны. За «золотым словом» Святослава, обращением к князьям и лирическим отступлением автора следует вторая вымышленная картина — плач Ефросиньи Ярославны, жены князя Игоря, — одна из самых поэтических картин произведения.

Слышен на Дунае голос Ярославны. «Полечу, — говорит она, — кукушкой по Дунаю, омочу бобровый рукав в Каяле-реке, утру князю кровавые раны на могучем его теле!»

Плачет Ярославна на стене Путивля, причитая. Обращается она к силам природы — к ветру: «О, ветре, ветрило!», к Днепру-реке: «О, Днепре Словутич!», к солнцу: «О, светлое и тресветлое солнце!» — умоляет их помочь её ладу, любимому мужу, и его воинам.

Плач Ярославны, близкий к народным плачам-причитаниям, является, одной из жемчужин древнерусской поэзии.

6. Картина бегства князя Игоря из плена. От вымышленных картин автор вновь обращается к действительным событиям, переходя к последней картине — бегству князя Игоря из половецкого плена. Картина нарисована так же живо, образно и поэтически, как и все предыдущие.

Погасли вечерние зори. Игорь как будто спит. Но Игорь не спит, меряет мыслью путь от Дона до Донца, т. е. к Русской земле. Вот в полночь подали ему свистом знак за рекой. Нет князя Игоря! Скочил горностаем в камыш, белым гоголем (уткой) в воду, вспрыгнул на борзого коня и полетел соколом. Донец лелеет князя на волнах, подстилает зелёную траву, одевает тёплыми туманами. Вороны перестали каркать и сороки трещать, а дятлы стуком путь показывают, соловьи весёлыми песнями рассвет предвещают...

И вот, солнце светит на небе, Игорь князь в Русской земле! Поют девицы, вьются голоса их до Киева. Страна рада, города веселы.

Заканчивается произведение кратким заключением, содержащим славу князьям и дружине. «Старым князьям песни певали, надо спеть и нынешним: Игорю Святославовичу, буй-туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Будьте здравы, князи и дружина, сражаясь за Русь с погаными полками. Слава князьям и дружине!»

Жанр произведения

В своём древнем заглавии произведение названо «словом». Название «слово» предполагает живую ораторскую речь, обращенную к слушателям. Вероятно, «Слово о полку Игореве» не раз читалось автором перед слушателями. Автор называет его то повестью, то песней. И эти названия имеют своё основание. «Слово о полку Игореве» действительно является повествованием о походе русских князей в степь? Но это повествование особого рода, отличное от летописного. Оно более близко к песням-былинам старых народных певцов, певших про действительные события, но образно, поэтически. Близкое к песенной поэзии, «Слово о полку Игореве» не было устной песней в собственном смысле слова, как, например, песни Бояна. Это письменное сочинение, литературно обработанное, насыщенное личными чувствами и мыслями автора.

Поэтому если определять жанр произведения независимо от собственных названий автора, а с точки зрения наших современных понятий, то «Слово о полку Игореве» можно назвать лиро-эпической поэмой.

Эпичность:

1. «Слово о полку Игореве» действительно является повествованием о походе русских князей в степь.

2. Детальное описание сборов в поход, сражения. Историческое соответствие времени похода (апрель 1185 г.)

3. Описание солнечного затмения как исторического факта во время похода.

Лиризм:

1. Это повествование особого рода, отличное от летописного. Оно более близко к песням-былинам старых народных певцов, певших про действительные события, но образно, поэтически. Близкое к песенной поэзии. письменное сочинение, литературно обработанное, насыщенное личными чувствами и мыслями автора. Вымышленная картина – сон Святослава. Лиризм в использовании худ. средств для выражения чувств (метафоры, олицетворения, фольклорные эпитеты, сравнения), риторические вопросы, обращения, повторы.

2. Лирические отступления (автор неоднократно перемежает воспоминаниями о ранее бывших исторических событиях, когда также из-за княжеских неурядиц страдала Русская земля).

3. Поэтический образ Ярославны, преданной и любящей жены, в одиночестве тоскующей об израненном, попавшем в плен муже. Плач Ярославны — вымышленный эпизод, но по ходу событий ему естественно было бы следовать за картиной несчастной битвы и плена князей: войско и князь Игорь попали в беду, жена оплакивает его. Ярославна взывает к силам природы, просит их помочь, «прилелеять» мужа. Природа словно отзывается на её трогательные мольбы, помогает Игорю бежать из плена и оберегает его в пути.

Идея произведения и его народность

Знакомство с содержанием поэмы позволяет легко понять её основную идею. Такой идеей, настойчиво проводимой автором, является необходимость единения русских сил для защиты родной земли от вражеских нападений.

В то время Русскому государству приходилось много терпеть от внешних врагов: печенегов, половцев, позднее — от татар и немцев. Оборона страны всё более затруднялась раздроблением государства. Для разумных и любящих родину людей было ясно, что первым условием успешной борьбы с врагом является единство всех русских сил. На этой точке зрения стоит и автор «Слова о полку Игореве», страстный патриот своей родины. На конкретном примере Игорева похода со всей силой своего таланта разъясняет он современникам гибельность несогласованных действий князей. Мысли и убеждения автора выразились в его призыве ко всем русским князьям постоять за Русскую землю.

«Смысл поэмы — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монголов», — писал К. Маркс.

По этой своей основной идее «Слово о полку Игореве» является подлинно народным произведением. Самих князей он неустанно призывает: «Вступите в злат стремень за обиду сего времени, на землю Русскую!», «Загородите Полю ворота своими острыми стрелами за землю Русскую!» Народно мировоззрение автора, осмысление им исторических событий. Источник бедствий Русской земли он видит не в наказании божьем за грехи, а в распрях князей. Это они позволяют врагам нападать на Русскую землю, отчего в первую очередь страдает народ: тоска разливается по стране, стонут города, пустеют поля, и только вороны каркают, слетаясь на трупы. Сила, способная спасти Русскую землю и обеспечить ей покой, — это не божья помощь, а сам народ, «храбрые русичи». И не к «страху божьему», не к смирению и покаянию, а к воинской доблести, к активной борьбе призывает автор.

В этой народности и заключается прежде всего причина неумирающего значения произведения.

Таким образом, основная идея «Слова о полку Игореве» — политич., общественная идея.

Но «Слово» — не публицистическая статья, а художественное, поэтическое произведение, поэма. Поэтому оно развивает свою-идею не рассуждениями и доводами, а художественными приёмами: созданием живых образов действующих лиц, умелым расположением (композицией) рассказа, изображением ярких, впечатляющих картин.

Образы действующих лиц

«Слово о полку Игореве» очень живо и ярко изображает действующих лиц. Каждое из них в произведении имеет свой характер.

Князь Игорь — главное действующее лицо поэмы, от которого она получила своё название. Он идёт в поход за землю Русскую. Он храбрый, мужественный, честный человек. Твёрдое решение постоять за Русскую землю заставляет Игоря пренебрегать дурными предзнаменованиями. С дружиной он связан высоким чувством товарищества и долга, с нею он хочет или победить, или умереть. Дружина отвечает ему теми же чувствами.

Но Игорь не понимает действительных интересов Русской земли и своим легкомыслием приносит ей великую беду. Таким образом, по личным качествам князь Игорь — неплохой человек. Автор, осуждая его поведение, повлёкшее новые беды для Русской земли, сам жалеет его и восторженно описывает бегство его из половецкого плена.

Князь Всеволод, брат Игоря, отвагой и воинской доблестью не уступает Игорю. В его образе есть черты, напоминающие былинных богатырей. Он бьётся в первых рядах, гремит мечом по вражеским шлемам. Автор постоянно употребляет для него выразительное название «буй-тур Всеволод». Это характер не менее пылкий, чем Игорь. Отзываясь» на предложение брата пойти в поход на половцев, он говорит: «Седлай, брате, своих коней, мои уж давно оседланы...» В упоении боя он забывает обо всём: о родном Чернигове, об отцовском троне, о милой жене. С братом Всеволод связан крепкой любовью.

Великий князь киевский Святослав, в сущности, не является действующим лицом поэмы, так как не принимает непосредственного участия в описываемых в ней событиях. Тем не менее это едва ли не центральное лицо произведения. В его образе воплощает автор идею государственного единства страны. «Золотое слово» Святослава — идейный центр поэмы. Святослав, в отличие от смелых, но безрассудных своих племянников Игоря и Всеволода, — старый, умудрённый государственным опытом и проникнутый сознанием интересов родины человек. Не безрассудная отвага, не стремление к личной славе руководят им, а подлинная мудрость, глубокое понимание государственных интересов Русской земли. Он именуется «великим» и «грозным».

В «Слове» имеется ещё несколько побочных, но не менее ярких образов, навсегда вошедших в нашу литературу. Таков поэтический образ Ярославны, преданной и любящей жены, в одиночестве тоскующей об израненном, попавшем в плен муже. Она хотела бы птицей полететь, отереть раны, облегчить муки любимого мужа. Её скорбь не носит исключительно личного характера. Ярославна помнит о всех русских воинах, ушедших с князем в поход и переносящих лишения в чужом, далёком краю.

В воинских произведениях киевского периода, в том числе и в «Слове о полку Игореве», наряду с князьями видную роль играет дружина. Бесстрашные воины-«русичи» проливают кровь и кладут свои головы за родную землю. Устами Всеволода дана замечательная характеристика русской дружины: «Скачут, словно серые волки в поле, ищучи себе чести, а князю славы».

И над всем содержанием поэмы встаёт величественный образ родины — Русской земли, широкой и необъятной, полней городов, рек и полей, богатой и славной, населённой трудолюбивым и мирным русским народом. Родная земля представляется автору живым существом, страдающим от «крамолы» князей и опустошительных вражеских нападений.

Композиционные приемы

Своим художественным целям автор подчиняет расположение материала, композицию произведения. Как можно видеть из сравнения содержания «Слова» с летописью, поэма не всегда располагает события в той последовательности, какую находим в летописи. Например, солнечное затмение, принятое всеми за зловещее предзнаменование, по летописи произошло в то время, когда Игорь с войском был уже далеко в степи, а в поэме оно дано в самом начале похода Игоря. Сделано это автором сознательно. Такой перестановкой эпизода ярче подчёркнуты смелость и неустрашимость Игоря: князь мог бы поход отложить, но он этого не делает.

Плач Ярославны — вымышленный эпизод, но по ходу событий ему естественно было бы следовать за картиной несчастной битвы и плена князей: войско и князь Игорь попали в беду, жена оплакивает его. Однако этот эпизод автором поставлен значительно позже, перед самым бегством Игоря из плена. Ярославна взывает к силам природы, просит их помочь, «прилелеять» мужа. Природа словно отзывается на её трогательные мольбы, помогает Игорю бежать из плена и оберегает его в пути.

Такие композиционные приёмы усиливают художественный эффект произведения.

Мировое значение «Слова о полку Игореве»

Принадлежа к великим памятникам русской литературы, «Слово о полку Игореве» и в мировой значение художественной литературе занимает почётное место среди эпических поэм народов Западной Европы и Востока. Пропаганда героизма, воинской доблести, правил рыцарской чести, верности своему князю была в середине века близка и западной, и восточной культуре. Но в мировом героическом эпосе нашей поэме принадлежит своё, только ей присущее место, поскольку в ней сказались черты передовой русской культуры: гуманность (человечность) при беспощадности к врагам родины, понимание героизма не в личных интересах, а в интересах народных, в защите родной страны от врагов.

Как памятник мирового значения, «Слово о полку Игореве» переведено на большинство европейских языков: на все славянские языки (чешский, польский, болгарский и др.), а также на немецкий, французский, итальянский, английский, датский, голландский, венгерский и др.

Ей посвящены научные исследования, книги, статьи, произведения искусства. Глубоким изучением «Слова» занимались А. С. Орлов, Н. К. Гудзий, Дмитрий Сергеевич Лихачев, белорусский ученый Михаил Гопеевич Булахов. В 1985 году по решению ЮНЕСКО мировая общественность широко отметила 800-летие создания этого замечательного памятника древнерусской литературы.

9