Вопрос № 16. Любовная лирика

«Поприще женщины — возбуждать в мужчине энергию души, пыл

благородных страстей, поддерживать чувство долга и стремление к высокому

и великому — вот ее назначение, и оно велико и священно». (В.Г. Белинский)

Каков я прежде был, таков и ныне я:

Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,

Могу ль на красоту взирать без умиленья,

Без робкой нежности и тайного волненья.

Уж мало ли любовь играла в жизни мной?

Уж мало ль бился я, как ястреб молодой,

В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой:

А не исправленный стократною обидой,

Я новым Идолам несу мои мольбы... А. С. Пушкин

Любовная лирика Пушкина исполнена нежных и светлых чувств к женщине. Лирического героя стихов о любви отличают самоотверженность, благородство, глубина и сила чувства. Тема любви, раскрывающая широкую палитру переживаний человека, отражена в стихотворениях «Погасло дневное светило...» (1820), «Я пережил свои желанья...» (1821), «Храни меня, мой талисман...» (1825), «К***» («Я помню чудное мгновенье...», 1825), «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1829), «Я вас любил: любовь еще, быть может...» (1829) и др.

Любовная лирика Пушкина — всегда высокая лирика. Любовная лирика Пушкина возвышает и наши чувства. Это потому, что в ней много чистоты, духовности. В любовных стихотворениях Пушкина раскрывается во всей ее красоте душа поэта—душа, способная на сильный сердечный порыв, на верность, на удивительную глубину чувства.

Ранние периоды творчества.

В любовной лирике лицейского периода преобладают анакреонтические стихотворения, воспевающие мимолетную любовь-страсть. Женские образы представляют собой устойчивые литературные клише, они носят греческие или римские имена (Лаиса, Темира, Делия, Хлоя).

В стихотворениях петербургского периода любовная лирика представлена слабо (в основном это мадригалы, альбомные записи, эпиграммы), но зато примечательно использование поэтического языка любовной лирики в стихотворениях с общественной, гражданской тематикой (например, сопоставление гражданских чувств с любовным «томлением» в послании «К Чаадаеву»).

В лирике южного периода встречается мотив трагической, безумной любви («Черной шали» он сопровождается преступлением, убийством возлюбленной), а также мотив разочарования в жизни и любви, одиночества, холодной пустоты в душе: все осталось в прошлом, возлюбленная покинула поэта. В обоих случаях персонаж конфликта — романтический. Для южной любовной лирики характерны многозначительные намеки, зашифровки и умолчания («Подъезжая под Ижоры»).

«Храни меня, мой талисман...» (1825). Романтический образ талисмана — символ любви и верности и одновременно метафора: человек — тоже «талисман».

Лирика Михайловского периода отличается удивительной человеческой высотой, благородством. В Михайловском написаны такие замечательные стихотворения на тему любви, как «Желание славы» и «Я помню чудное мгновенье…».

«К***» («Я помню чудное мгновенье...») (1825)

Композиционно стихотворение построено как лирическая автобиография.

Особенность композиции этого стихотворения – чёткое деление на три части:

1 часть – рассказ-воспоминание о любви;

2 часть – угасание любви, опустошение души, оскуднение жизни;

3 часть – счастье, восторг от ощущения полноты бытия, вызванного новой встречей с возлюбленной).

Это лирическое стихотворение сюжетное.

Созданное в 1825 г., стихотворение посвящено Анне Петровне Керн, которую Пушкин впервые встретил в Петербурге в 1819 г., а затем, спустя несколько лет, – в Тригорском. Вторая встреча стала событием в жизни Пушкина. Пушкин влюбился в Керн, был любим ею, вдохновленный любовью.

В стихотворении довольно точно воспроизведена история пушкинской любви. Здесь есть указание и на Михайловскую ссылку («В глуши, во мраке заточенья, тянулись тихо дни мои...»), и на романтический юг в третьей строфе («Шли годы... Бурь порыв мятежный развеял прежние мечты...»), и на встречи Пушкина с Керн — и первую встречу, и встречу в Тригорском («И вот опять явилась ты...»). Но история этой любви, силою пушкинского поэтического дара, приобретает для нас не только конкретное и частное значение, но и общее. Читая это стихотворение, мы думаем и о самих себе. Нам кажется, что поэт и от нашего имени, от имени всякого любящего человека обращается к любимой.

Пушкин впервые познакомился с Керн (1800-1879) в Петербурге, в доме Олениных, в начале 1819 года. Уже тогда поэт был очарован её красотой и обаянием, судьба Керн складывалась трагично, поскольку она была насильно выдана замуж за грубого и деспотичного генерала. Однако тогда их знакомство было кратковременным и прервалось на долгий срок. После этой встречи прошло шесть лет, и Пушкин вновь увидел Керн летом 1825 года, когда она гостила в Тригорском у своей тётки П.А. Осиповой. Неожиданный приезд Анны Петровны всколыхнул в поэте почти угаснувшее и забытое чувство. В обстановке однообразной и тягостной, хотя и насыщенной творческой работой, михайловской ссылки появление Керн вызвало пробуждение в душе поэта. Он вновь ощутил полноту жизни, радость творческого вдохновения, упоение и волнение страсти, любви. Незадолго до отъезда Керн Пушкин написал стихотворение «Я помню чудное мгновенье...», которое сам и вручил ей вместе с экземпляром одной из первых глав «Евгения Онегина».

Вот как описывает это А.П. Керн в своих воспоминаниях: «на другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрою Анной Николаевной Вульф. Он пришёл утром и на прощанье принёс мне экземпляр 2-ой главы «Онегина» в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами:

Я помню чудное мгновенье...

Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять. Что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, который их поместил в своих «Северных цветах». Михаил Иванович Глинка сделал на них прекрасную музыку и посвятил её дочери А. П. Керн уже после смерти Пушкина.

Это колебание Пушкина вручать или не вручать «поэтический подарок», не случайно. Он как бы предвидел, что стихи эти будут приняты за посвященные А.П. Керн. Так и произошло, хотя само лирическое чувство предельно обобщено и не предполагает никакой конкретизации.

Героиня стихотворения поднимается Пушкиным до высокого поэтического идеала. Пушкин использует образно-символический язык романтизма. Словосочетание «гений чистой красоты» заимствовано у В. А. Жуковского, но этот романтический образ получает новую, реалистическую перспективу. У Жуковского «гений чистой красоты» — божество или муза, у Пушкина речь идет о реальной женщине, которая сравнивается с неземным существом. Отсюда пафос стихотворения: земная любовь — все же чудо, сродни божественному откровению. Наивысшее чудо — возвращение любви.

Слова «гений чистой красоты» дважды повторяются — в начале и в конце, они становятся сквозным и ведущим мотивом стихотворения, придавая ему цельность.

В композиционном плане стихотворение делится на три равные части по две строфы в каждом. Они взаимосвязаны друг с другом и в то же время самостоятельны по смыслу. Третья часть отличается от двух основных: она показывает пробуждение от мучительного сна. Она построена иначе: движение в ней идёт не от кульминации к спаду, а от пробуждения к нарастанию душевного подъёма, стремительно восстанавливающего всё утраченное и достигающего в финале ликующего/ мажорного торжества:

И сердце бьётся в упоенье,

И для него воскресло вновь

Божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слёзы, и любовь.

Если сравнить это стихотворение с лермонтовским «Из-под таинственной, холодной полумаски...», то получится, что общая тема — любовь и разлука, но для лирического героя Лермонтова идеал связан именно с разлукой, потому что главный образ возлюбленной — тот, который создан в воображении. Это и есть романтический взгляд. Реализм Пушкина в том, что главная ценность состоит в самом общении, средоточие блаженства — не разлука, а живая встреча. Чудо усматривается в простом и обыденном. Рефренные слова («божество», «вдоховенье», «жизнь, и слезы, и любовь») — это своеобразный «список» главных ценностей поэта, которые взаимосвязаны. Эта связь прослеживается и в других стихотворениях.

Художественные приемы в этом стихотворении:

эпитеты:

сравнения:

антитеза:

инверсия:

На его слова великий русский композитор М. И. Глинка написал прекрасный романс.

Поздний период творчества

Реализм в изображении любовных переживаний: темой ранних стихотворений Пушкина часто были ситуации не столько жизненные, сколько продиктованные жанром (анакреонтическая песня, элегия). Теперь в чувствах героя больше глубины, мысли, сюжеты оригинальны. Поэт интересуется внутренним миром своей возлюбленной, ибо романтическая позиция по определению эгоистична, мы много узнаем о переживаниях героя, но не героини, которая рисуется шаблонно, ее психология не становится предметом изображения. Реализм Пушкина отличается углублением психологического анализа и развитием гуманистического взгляда на события, в позиции героя больше понимания другого человека, мудрости, великодушия, зрелости.

«Не пой, красавица, при мне...» (1828). Романтический мотив воспоминания, всегда близкий Пушкину. Возможно, это и ностальгическая грусть о романтическом периоде жизни и творчества. Этим объясняется стилистика стихотворения.

«Я вас любил: любовь еще, быть может...» (1829)

Стихотворение короткое и емкое (восемь строк), отличается большой музыкальностью, напевностью, рассказывает читателю о правде чувства. В стихотворении «Я вас любил...» это поразительно бескорыстное чувство. Оно способно забыть себя и полностью обращено к любимой:

Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Обращает на себя внимание краткость и отказ от сложных образов, метафор, эпитетов (своеобразный аскетизм Пушкина-поэта); выразительная звукопись, особая роль губных звуков; в содержательном отношении — стремление к наибольшей простоте и ясности. Характерная черта этого стихотворения — опора на глаголы, частое повторение смыслового глагола «любить». В стихотворении присутствует также важный для Пушкина мотив воспоминания, прошлое воспринимается как особая ценность.

Любовь поэта поражает и восхищает истинным величием, подлинной гуманностью. Вот каким признанием и одновременно пожеланием заканчивается это стихотворение:

Я вас любил так искренне, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

Поэта можно заподозрить в благодушии, разве можно желать счастья своей возлюбленной с кем-то другим. Но так ли это на самом деле? Фраза «Я вас любил» повторяется трижды. Но каждый раз эта фраза звучит по-разному и наполнена новым смыслом. В первый раз мы готовы признать, что любовь угасла, что чувство уже прошло, но строчки:

Любовь ещё, быть может,

В душе моей угасла не совсем...

Значит, эта любовь не совсем угасла, значит, она живёт, горит, волнует. Глагол пр. времени «любил» означает «люблю».

Но пусть она Вас больше не тревожит,

Я не хочу печалить Вас ничем...

Любовь, по мысли поэта, не только в том, чтобы поминутно видеть, следовать за ней, но и в том, чтобы в чём-то отказать себе ради любимого человека. Может, в этом заключается великий и простой смысл любви. Обратим внимание на звукопись. Доминируют звуки [б], [л] – а какие противоположные по семантике слова: робость – искренность, безмолвно – безнадежно, искренно - нежно.

Да, эти все слова присутствуют в любви, но как быть с другим? Уступает ли герой свою возлюбленную другому. Нет, чувства поэта никто не может заменить, это его любовь, его чувства, настоящие чувства можно пронести через всю жизнь. Так о чём же это стихотворение? Конечно, о любви, также и о становлении личности того, которое любило и любит. Это стихотворение о том, что делает человека человеком. Стихотворение замечательно и по худ., и по нравственному своему уровню. Пушкин не только рассказывает о любви, но и учит нас тому, что есть настоящая любовь.

Идейный смысл этого стихотворения – свобода выбора в любви, невозможность навязывания своей любви.

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1829). Поэтическая философия гармонии, свойственная Пушкину в поздние годы, заключает в себе идею примирения противоречий. Этот пафос выражается в ряде оксюморонных сочетаний: светлая печаль («печаль моя светла», «грустно и светло»), безмятежное уныние" («унынья моего // Ничто не мучит, не тревожит»). О любви говорится как о смысле и средоточии жизни («сердце... любит оттого, // Что не любить оно не может»). Для поэта любить — как дышать; утрата любимой женщины, любви равносильна утрате самой жизни (ср. со стихотворением «Я помню чудное мгновенье...»).

Стихотворение написано во время его поездки на Кавказ. Это воспоминание о любви:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою...

Образ любимой живет в мыслях и чувствах поэта, и он заполняет все стихотворение, и он творит чудо. «Ночная мгла» перестает ощущаться как мгла, грусть становится легкой, печаль — светлой. За этим удивительная правда чувства. Все стихотворение, каждое слово его необыкновенно правдиво. Именно таков незабываемый в своей простой и понятной правде и финал стихотворения:

И сердце вновь горит и любит — оттого,

Что не любить оно не может.

Итак, печаль поэта полна ею. Н.Н.Гончаровой.

- Обратите внимание на лексику. Лексические повторы родственных слов со значением грусти закрепляют в сознании читателя этот образ, а контрастная лексика передаёт раздвоенность сознания души лирического героя.

- Давайте определим способы выражения грусти. С чего начинается стихотворение? (с пейзажной зарисовки).

- Какова роль пейзажа? (он создаёт эмоциональный настрой у читателя и гармонирует с душевным состоянием лир. героя). Бросается в глаза, что между описанием природы и остальной частью стих-я нет никакой логической связи. Однако если мы попробуем отбросить пейзаж и начнём читать стихотворение с 3-го стиха (“Мне грустно и легко; печаль моя светла…”), то сразу станет ясно, что пейзаж подготавливает читателя к восприятию следующих строк…

Любовная тема прояснилась. Каков характер любовного чувства? Вдумаемся в сказуемые, выражающие эмоции: грустно, легко. светла … Все сказуемые здесь выполняют функцию эпитетов. Давайте выпишем в тетрадь синонимы-существительные в порядке возрастания чувства.

Грусть – чувство печали, уныния.

Печаль – чувство грусти, скорби, состояние душевной горечи.

Уныние – безнадёжная печаль, гнетущая скука.

- Что выявляют повторы и синонимы? (глубину переживания лирического героя).

Вот и в душе лирического героя радость и грусть соседствуют. Почему радость? (любовь – это радость, счастье). Почему грусть? (любовь неразделённая).

Отрывок из письма Пушкина матери Н.Н.Гончаровой от 1 мая 1829 года. “На коленях, проливая слёзы благодарности, вот как должен бы я писать Вам теперь, когда граф Толстой привёз мне Ваш ответ: этот ответ не отказ, вы мне позволяете надеяться. Тем не менее, если я ещё ропщу, если грусть и горечь примешиваются к чувству счастья, - не обвиняйте меня в неблагодарности…” Если переводить письмо на язык поэзии, то понятно, почему Пушкин так изменил первоначальный вариант. Стихотворение написано чередующимися шестистопными и четырёхстопными ямбами. В предпоследнем стихе Пушкин соединяет два глагола-сказуемых: горит и любит. Удивительная вещь. Пушкин, славящийся своим лаконизмом, на тесном пространстве восьми стихов четырежды пользуется повтором в разных формах. Вот насколько важен для поэта в этом стихотворения эффект эмоционального напряжения. Слова о том, что сердце поэта не может не любить. воздействуют на нас так сильно. потому что они содержат в себе всю энергию предыдущих стихов и подводят итог всему сказанному.

Гармония с миром начинается с гармонии внутри каждого из нас. А.С. Пушкин учит нас культуре эмоций, чувств. Именно поэтому. по словам Белинского. “читая его творения. можно превосходным образом воспитать в себе человека”.

«Жил на свете рыцарь бедный...» (1829). Средневековый, опосредованный романтической традицией, миф о поклонении рыцаря прекрасной Даме или Мадонне. Интересно, что стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный...» использует Ф. М. Достоевский в романе «Идиот» как своего рода эмблему главного героя — современного «Дон Кихота» князя Мышкина.

«Мадонна» (1830)

Еще до путешествия на Кавказ в жизни Пушкина произошло событие, во многом определившее его дальнейшую судьбу. В декабре 1828 г. в Москве, на балу у танцмейстера Иогеля, он впервые встретил свою будущую жену — Наталью Николаевну Гончарову. Наталья Николаевна родилась 27 августа 1812 года, прожила, до 1863 года. Она был редкостной красавицей. В юности застенчивость, даже робость придавали ей особое очарование. В Наталье Николаевне он полюбил не только молодую, очень красивую женщину, но и свою мечту о прекрасной подруге, о душевном приюте, о доме. «Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начинали замечать в свете. Я полюбил ее, голова у меня закружилась, я сделал ей предложение», — вспоминал поэт позднее.

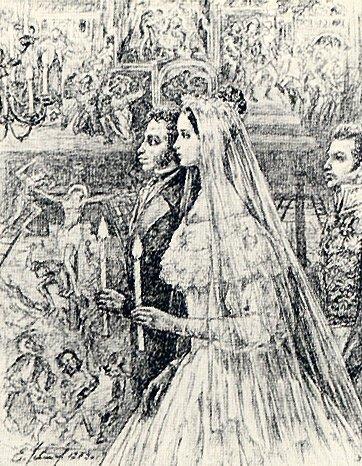

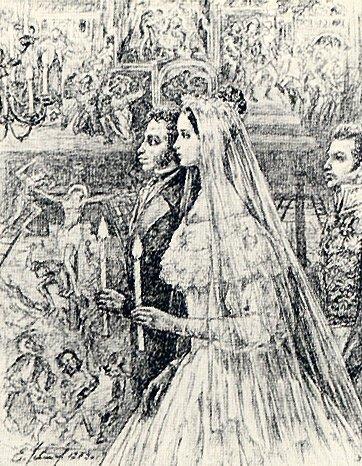

1 мая 1829 г. Пушкин делает Наталье Николаевне предложение. Родные отвечают уклончиво. Мучительно долго тянулось его сватовство. 6 апреля 1830 г. он сватается вторично. На этот раз предложение принято. Пушкин с волнением мог признаться: «Участь моя решена: я женюсь». 18 февраля 1831 г. в Москве в церкви Большого Вознесения состоялось венчание Пушкина с Н. Н. Гончаровой. Незадолго до этого в прекрасном стихотворении, названном Пушкиным «Мадона», он так сказал о своей невесте и об ожидаемом их счастье:

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,

Чистейшей прелести чистейший образец.

Свою свадьбу молодые супруги отпраздновали в доме на Арбате, где Пушкин заблаговременно снял квартиру. В мае 1831 года Пушкины навсегда покинут Москву и поселятся в Петербурге. Оттуда поэт будет выезжать по своим делам и за 17 месяцев разлуки с женой напишет и отправит ей 78 писем. В одном из них есть строки: «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был без тебя несчастлив...»

Пушкин гордился своей женой и страстно любил ее. В. А. Нащокина, жена друга Пушкина, близко знавшая Пушкина, говорила об его отношении к Наталье Николаевне: «...любовь его к жене была безгранична. Наталья Николаевна была его богом, которому он поклонялся, которому верил всем сердцем, и я убеждена, что он никогда даже мыслью, даже намеком на какое-либо подозрение не допускал оскорбить ее... Надо было видеть радость и счастье поэта, когда он получал письма от жены».

В письме к жене от 21 августа 1833 г. он писал: «Письмо это застанет тебя после твоих именин. Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете — а душу твою люблю я еще более твоего лица. Тебя, мой ангел, люблю так, что выразить не могу. Прощай, мой ангел, целую тебя крепко».

«Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание», — доверительно сообщал поэт своей теще в письме от 25 августа 1834 года. Всего неполных шесть лет продлится их супружество, но для обоих будут годы взаимной любви, согласия и доверия.

«Из многих книг, вышедших в последнее время, посвященных жене поэта, мы узнаем о верной безгрешной подруге поэта, скромной русской женщине, узнаем, что Наталья Николаевна по душевному складу "преимущественно домоседка", хотя отлично танцует, хорошая мать, что она любит мужа, свою семью, считает, что семейной жизни "необходим союз любящих сердец"; она религиозна, достаточно образована, чтобы понимать мужа, безукоризненно говорит и пишет на французском языке, знает английский, может объясняться и по-немецки, играет в шахматы, пишет стихи, гарцует на коне, хорошо ведет хозяйство, очень добра и деликатна» (исследовательница Н.Изергина).

Не множеством картин старинных мастеров

Украсить я всегда желал свою обитель,

Чтоб суеверно им дивился посетитель,

Внимая важному сужденью знатоков.

«Мадонна» Рафаэля — творение искусства, но здесь с этим образом связана и метафора. «Чистейшей прелести чистейший образец» — это одновременно возлюбленная лирического героя. В этом стихотворении тоже можно обнаружить целый комплекс ценностей, важных для поэта, поскольку «Мадонна» сочетает в себе сразу разные смыслы: это и женственность, и святость, и красота, и вдохновенье (хотя бы как молитвенный экстаз), и материнство, «и жизнь, и слезы, и любовь».

«Для берегов отчизны дальней...» (1830). В этом стихотворении с темой любви связана тема смерти и вечной разлуки. Заключительный мотив загробного «поцелуя свиданья» отсылает к мотивам Жуковского.

Любовная лирика позднего Пушкина обладает большой силой воздействия. Особая музыкальность этих стихов сделала возможным появление замечательных романсов.

Любовь для поэта — глубокое, сложное чувство, где переплетаются и восторг, и страдание. Она может играть просветляющую роль. Она охватывает душу незабываемо прекрасными воспоминаниями, полными сердечного умиления и печали.

Вывод: Все стихотворения о любви объединяет высокое чувство любви, преклонение перед женщиной, возлюбленной, чувство, переполняющее душу полнотой бытия, обостренным восприятием мира.

Любовь для Пушкина – прекрасное, животворящее начало жизни; чувство, которое приподнимает человека над обыденностью, созидает его душу по законам красоты и гармонии, помогает по-настоящему ощутить полноту и многообразие жизни.

Тема любви занимает в творчестве Пушкина важное место. Мы можем сделать вывод, что в развитии ее явно выделяются несколько этапов:

Ранний, когда поэт видел в любви только страдания, воспевая готовность умереть ради любви – это лицейские стихи, посвященные бесчисленным старшим сестрам своих лицейских товарищей, в которых, кстати, были тайно влюблены все лицеисты (сестра Бакунина, Дельвига). Также в раннем периоде его творчества тема любви носит ещё характер воспевания любви как чувства, украшающего жизнь, радостного, но мимолётного. Представление о любви в этом периоде связано ещё у Пушкина с гирляндами цветов, пирушками, звоном бокалов, Амуром и Вакхом (послание «К Батюшкову», 1814).

Следующий этап знаменателен тем, что поэт научился ценить не только внешнюю, но и внутреннюю красоту. Это целый цикл стихов, посвященный известным артисткам оперы и балета Колосовой, Истоминой, московской поэтессе Шимашевой.

Отдельным циклом можно обозначить стихи, посвященные серьезному чувству, вызванному удивительной гармонией внешней красоты и душевного обаяния (об Анне Петровне Керн). Пушкин, художник по натуре, был поклонником и всего прекрасного. Красота трогала, восхищала, захватывала его и вызывала чувство благоговейного преклонения.

Могу ль на красоту взирать без умиленья,

Без робкой нежности и тайного волненья? — писал он.

И вершина любовных чувств, их апогей – в стихах, посвященных Наталье Николаевне Гончаровой, жене поэта. Даже Пушкинская проза, обращенная к ней, звучит как музыка: “Гляделась ли ты в зеркало и уверовалась ли, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою я люблю более твоего лица”. Какое женское сердце не растет от таких слов, которые не нуждаются ни в каких комментариях?

А уж поэтическое признание “мадонна” счастлива была бы получить любая женщина.

Музыкальное воплощение стихотворений Пушкина о любви. Талантливейшие русские композиторы Глинка, Алябьев, Даргомыжский почувствовали музыкальность и лиричность пушкинских стихов, многие из которых стал романсами.

7