ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЙ.

ЗЕМЛИ, ВИДЕВШИЕ СЕМЁНА ДЕЖНЁВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

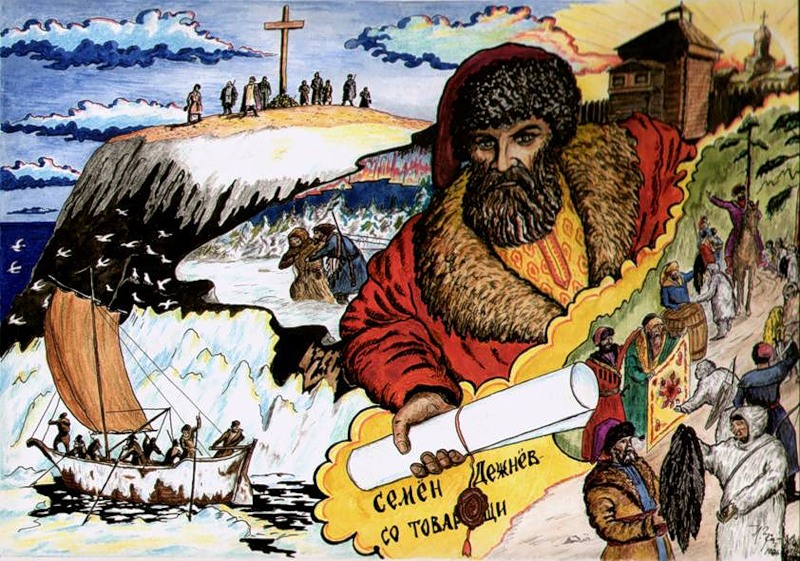

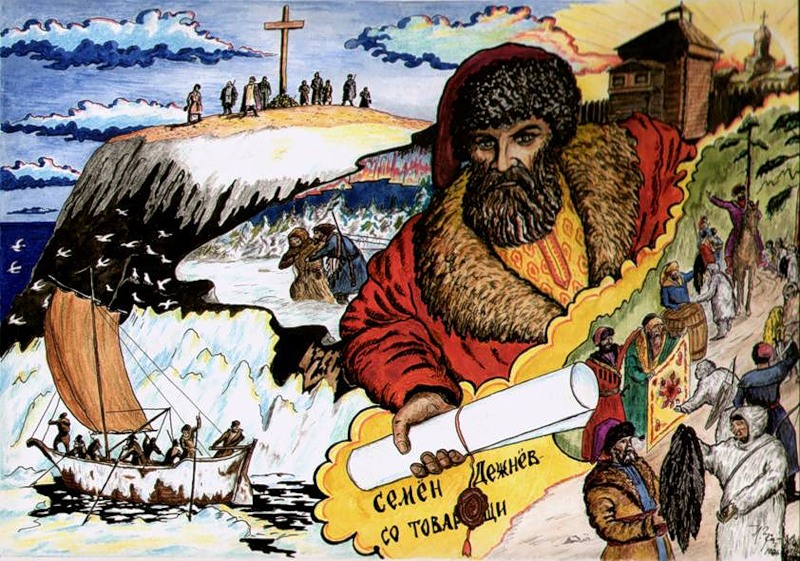

Имя русского казака Семёна Дежнёва стоит в списке выдающихся мореходов и путешественников эпохи великих географических открытий XV – XVII веков. Пять крупнейших событий морской истории венчают эту эпоху, когда человечество, порывая со средневековьем пробивалось к истинным знаниям о необъятных пространствах нашей планеты. 1648 год – обнаружение пролива из Северного Ледовитого в Тихий океан во время морского похода семёна Дежнёва с Колымы на Анадырь. В результате совершенного им подвига мировая география сделала крутой поворот в сторону признания раздельности Азии и Америки, в конце концов утвердила за Дежнёвым право установления этой истины.

Поход Дежнёва был вызван интересами государства и торгово-промысловых слоёв феодальной России, втянувшейся в сибирскую торговлю и промыслы. Поход Дежнёва вырос из глубин сибирского землепроходческого движения. Он являлся частью великого движения русских вдоль кромки Азиатского материка.

НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЙ.

ЗЕМЛИ, ВИДЕВШИЕ СЕМЁНА ДЕЖНЁВА

Семен Иванович Дежнев родился ≈ в 1605 г. в Пинежской области Двинского уезда. Происходил он из бедной семьи, и как все жители Поморья, был связан с морем.

Семен Иванович Дежнев родился ≈ в 1605 г. в Пинежской области Двинского уезда. Происходил он из бедной семьи, и как все жители Поморья, был связан с морем.

Молодой Семён Дежнёв не остался в родных местах, а вместе с вольными людьми отправился искать

счастья в далёкой Сибири. В Сибири он сначала служил в Тобольске, а затем в Енисейске, откуда в 1638 году перебрался в Якутский острог.

Служба в Якутске первые два года была трудной. Жалованье не выплачивалось годами. Служивым людям не на что было “платьишка и обувь купить”. Дежнев начал заниматься пушным делом и обзаводиться хозяйством.

В архиве Якутского областного управления имеется «поручная запись» помеченная 6 августа 1640 года. Среди « поручников» - Енисейский казак Семён Дежнёв.

Дежнев неоднократно участвовал в походах по Восточной Сибири. В этих походах он чаще всего бывал сборщиком ясака, причем нередко ему приходилось примирять враждовавшие между собою племена. Он умел ладить с коренным населением Сибири, тогда как другие казаки обычно прибегали к суровым приемам военного управления. Вся служба Дежнева в Якутске - это неустанный труд.

В 1641 году Дежнев, с партией в 15 человек, собрал ясак на реке Яне и благополучно доставил его в Якутск, выдержав по дороге схватку с шайкой в 40 человек. В 1642 году он вместе с Стадухиным был послан для сбора ясака на реке Оемокон (ныне Оймякон), откуда он спустился в реку Индигирку, а по ней вышел в Ледовитый океан.

Служивые люди отправились дальше на восток и достигли устья Колымы, где основали Нижнеколымский острожек. Служба в этом отдаленном поселении была нелегкой. Через три года Стадухин и Зырян вместе с собранным ясаком и половиной людей отравилась обратно в Якутск, оставив под началом Дежнёва только 18 человек (по некоторым данным и вовсе 13).

Мало-помалу со стороны Большого Анюя в Нижнеколымск стали проникать слухи о «захребетной реке Парыге (Анадыре)», чьи берега и окрестности богаты соболем и, что земли к востоку от Колымы изобильны «рыбьим зубом» – моржовой костью.

На следующий год была снаряжена партия охотников, к которой правительственный приказчик острога Васильев присоединил Дежнёва по личной просьбе последнего, обязав его взимать пошлины с добычи и объясачивать встречных туземцев. Неизвестно насколько далеко удалось продвинуться экспедиции, но из-за неблагоприятных ледовых условий 4 коча (одномачтовых парусно-гребных лодок) с 63 промышленниками на борту под управлением Алексеева в тоже лето вернулись обратно с пустыми руками. Но Алексеев через год решил повторить свою попытку. Дежнёв и на этот раз попросился назначить его ответственным сборщиком ясака.

20 июня 1648 года партия из 90 человек на семи кочах вышла из Нижнеколымска и отправилась по морю на восток. Где-то в проливе Лонга экспедиция понесла первые потери: во время шторма потерпели крушение, разбившись о льды, два коча. Часть тех, кто смог высадиться на берег, была убита коряками, остальные погибли от голода.

Неизвестно что стало еще с двумя судами, но, по воспоминаниям Дежнёва, в пролив, отделяющий Азию от Америки, вошли только три коча под предводительством Дежнёва, Алексеева и Анкундинова. Впервые в истории – задолго до экспедиции Беринга – европейцам удалось проплыть из Северного Ледовитого океана в Тихий, тем самым доказав, что Азия с Америкой не соединяются и что из Китая можно добраться в Европу по северным морям, то есть доказать существование Северного морского пути.

В своей челобитной якутскому воеводе Акинфову Дежнёв так описал увиденное: «...а тот Нос вышел в море гораздо далеко, а живут на нем люди чухчи добре много. Против того же Носу на островах живут люди, называют их зубатыми, потому что понимают они сквозь губу по два зуба немалых костяных...» Но запомнились землепроходцам эти острова не из-за важности географического открытия, а из-за того, что возле этого «Большого Каменного Носа» разбился коч Анкудинова, экипаж которого, однако, удалось спасти.

Некоторое время спустя после прохождения Носа по непонятным причинам путешественники были вынуждены пристать к берегу, где у них произошла стычка с аборигенами, в ходе которой был ранен Федор Алексеев. Снова выйдя в море, около 1 октября в районе залива Креста кочи попали в сильнейший шторм, в котором пропало без вести судно Алексеева. Семёна Дежнёва и 23 его спутника на оставшемся коче бурей вынесло на берег в девятистах километрах к юго-западу от Чукотки – на Олюторский полуостров. Оттуда выжившие члены некогда многочисленной партии двинулись пешком на северо-восток в сторону устья Анадыря.

Удивительно, но, совершив первый в истории тяжелейший десятинедельный переход через Корякское нагорье, все двадцать четыре «холодных, голодных, нагих и босых» землепроходца 9 декабря все же сумели добраться до берега Анадыря. Половина людей была отправлена вверх по реке на поиски туземных поселений и стойбищ. Не найдя ни людей, ни упряжек, ни «дорог иноземских» через двенадцать дней в лагерь вернулось только трое из ушедших на поиски.

С большим трудом пережили 15 землепроходцев зиму 1648-1649 годов. В холодном и безлесном краю люди были вынуждены выкапывать себе пристанища прямо в сугробах, хлебные запасы также подходили к концу. Когда на реке вскрылся лед, они построили лодки и на них поднялись на пятьсот километров вверх по реке, до селений воинственных алаунов. При встрече с туземцами партии Дежнёва пришлось вступить с ними в бой, в котором был ранен Семён Иванович, но казаки все же смогли объясачить алаунов. Из-за отсутствия лесов туземцы не смогли платить ясак соболями, зато их земли были богаты моржовой костью.

1649 год – Семён Дежнёв в верхнем течении реки Анадырь, чуть выше современного села Марково, основывает зимовье.

Сказания о земле Марковской.

«… Забуль бают, давно это було, когда в реке Анадырь було много рыбы-ти, а в лесах у реки водилось много зверья. Пришел на нашу землю Сенька Дежнев со своими сотоварищами. И так им здесь понравилось, что решили они остаться тутака. Уж больно богата и красива земля здешняя, мольча глаз радует.

Товарищи Сенькины переженились на девушках местных, были они луналики, чернобровы, да и хозяйки отменные. Построили мужики дома себе добрые, понародили ребятишек парадошных, и стали жить поживать. Мужики рыбалили да охотились да кава – то доспевали, жены дома с хозяйством да с детьми управлялись.

Тогды - то и произошло слияние двух культур, казаков да местных жителей, да так ладненько. А на праздниках казаки песни пели о земле сибирской вспоминаючи, а женщины их мяско варили да шкуры выделывали.

Много воды утекло с тех времен, а помнят местные жители Сеньку Дежнева, ведь потомки его здесь по сей день проживают.

И так тепло и радостно на душе становится от того, что не растеряли предки наши на земле Чукотской своей культуры, а вобрали толково в себя еще культуру и обычаи казаков сибирских…»

Вскоре на среднем течении реки Дежнёв основывает Анадырский острог, куда по суше с Колымы приходит новая партия казаков во главе с Семёном Моторой, а затем и третья под началом старого знакомого Дежнёва Михаила Стадухина. В безуспешных поисках соболей люди Дежнёва обошли весь бассейн Анадыря и частично Анюя, благодаря чему был составлен первый план реки и ее окрестностей, который был в последствии представлен государю.

Летом 1652 года люди Дежнёва обнаружили в Анадырском заливе огромное лежбище моржей, просто усеянное «рыбьим зубом», что обеспечило острог притоком новых людей и средств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Плавание Семёна Дежнёва завершает эпоху великих географических открытий в Арктике и на Северо - Востоке Азии. В течении первой половины XVII века русские мореходы и землепроходцы проложили пути от Оби до Берингова пролива и от Чукотки до устья Амура. Проходили десятилетия, а плавание из Колымы вдоль Чукотки никто не мог повторить.

В государственных учреждениях Москвы, а потом Санкт-Петербурга со временем забыли о том, что в течении первой половины XVII века русскими мореходами было пройдено всё северное побережье Евразии. Только сибирские сторожилы хранили сведения о прежних смелых плаваниях и предание об исполинском каменном поясе в северно-ледовитом океане. Именем Дежнёва названы мыс, остров, бухта, полуостров и село. В центре Великого Устюга, а также на берегу Берингова пролива установлен памятник Семёну Дежнёву.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Александр Иванович Алексеев, «Колумбы росские», Магаданское кн. изд-во, 1966, стр. 184.

Белов М.И., «Подвиг Семёна Дежнёва. М., «Мысль», 1973.

Диков Н.Н., «Очерки истории Чукотки с древнейших времён до наших дней», изд-во «Наука», Новосибирск, 1974 год.

«Арктика. Мой дом»

Семен Иванович Дежнев родился ≈ в 1605 г. в Пинежской области Двинского уезда. Происходил он из бедной семьи, и как все жители Поморья, был связан с морем.

Семен Иванович Дежнев родился ≈ в 1605 г. в Пинежской области Двинского уезда. Происходил он из бедной семьи, и как все жители Поморья, был связан с морем.