СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Вопрос 4. Д. И. Фонвизин «Недоросль». Конфликт между миром невежества, корысти, деспотизма и защитниками просвещения и человеческого достоинства

Рассмариваются вопросы: 1. Основные темы комедии "Недоросль". 2. Главный конфликт. 3. Основная мысль. 4. Черты классицизма в произведении. 5. Новаторство комедии. 6. Значение творчества Д. И. Фонвизина. 7. Действующие лица комедии. 8. Сюжет. 9. Композиция, язык, стиль.

Просмотр содержимого документа

«Вопрос 4. Д. И. Фонвизин «Недоросль». Конфликт между миром невежества, корысти, деспотизма и защитниками просвещения и человеческого достоинства»

Вопрос № 4. Д. И. Фонвизин «Недоросль». Конфликт между миром невежества, корысти, деспотизма и защитниками просвещения и человеческого достоинства

Волшебный край! Там в стары годы,

сатиры смелый властелин,

блистал Фонвизин, друг свободы…

… писатель знаменитый,

известный русский весельчак,

насмешник, лаврами повитый,

Денис – невежде бич и страх.

А. С. Пушкин.

Денис Иванович Фонвизин (1745—1792) был талантливым драматургом, крупнейшим просветителем, родоначальником русской прозы, политическим писателем. Фонвизин работал над комедией «Недоросль» около трёх лет. Это первая в истории русской драматургии социально-политич. комедия. Автор изобличает в ней пороки современного ему общества.

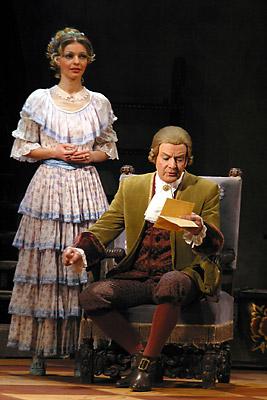

Комедия «Недоросль» была завершена в 1782 г. Устами Стародума он публично обвинял Екатерину II в деспотизме, дерзко заявляя, что императорский двор — «больной неисцельно». Публика шумно приветствовала спектакль: «...театр был наполнен, и публика аплодировала пьесе метанием кошельков». Комедия «Недоросль» справедливо считается вершиной творчества Фонвизина и всей отечественной драматургии XVIII в.

Значение пьесы непреходяще: “Всё в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на всё русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: всё взято живьём с природы…” (Н.В. Гоголь).

Его дураки очень смешны и отвратительны, но это потому, что они не создания фантазии, а слишком верные списки с натуры” (В.Г. Белинский).

Основные темы:

а) Тема помещичьего произвола, крепостного права и его растлевающего влияния на помещиков и дворовых крестьян;

б) тема отечества и служения ему;

в) тема воспитания;

г) нравы придворного дворянства.

Главный конфликт комедии – конфликт эпохи: борьба прогрессивных, просвещённых дворян с крепостниками-невеждами.

Цель в комедии классицизма - смешить, “издёвкой править нрав”, просвещать.

Основная мысль комедии - «угнетать рабством себе подобных безнаказанно» - осужде-ние крепостничества, беззакония и жестокости помещиков, осуждения их невежества.

Черты классицизма в «Недоросле»:

Комедия кл-ма – произведение низкого жанра, изображающее повседневную, частную жизнь.

Прямолинейность по своей проблематике — осуждению традиционного дворянского воспитания и «злонравия», «дикости» провинциального дворянства.

Преклонение перед разумом.

Сюжет основан, на «любовном треугольнике»: герой-любовник - героиня - второй любовник.

В конце комедии порок всегда наказан, а добродетель торжествует.

Схемат. изображение чел. характеров (односторонняя обрисовка некоторых персонажей (Стародум, Правдин, Милон). Эти персонажи наделены только положит. чертами и не имеют противоречий).

Принцип трех единств:

- единство времени: действие развивается не более суток;

- единство места: автор не должен переносить действие из одного места в другое;

- единство действия: одна сюжетная линия, ограниченное количество действующих лиц (5-10), все действующие лица должны быть связаны сюжетом.

Персонажи чётко делятся на положительных и отрицательных;

Требования к композиции: 4 акта; в третьем - кульминация, в четвертом – развязка;

Особенности композиции: пьесу открывают второстепенные персонажи, которые знакомят зрителя с главными героями и рассказывают предысторию;

Действие замедляется монологами основных персонажей;

Им даны говорящие имена. Автор даёт своим героям имена, указывающие на их основные черты. Например, Скотинин — человек, лишённый всяких моральных качеств. Правдин — человек правдивый, ведущий борьбу за справедливость и т.д.

Чем же комедия «Недоросль» соответствует положениям русского классицизма? Прежде всего автор сохраняет все признаки «низкого» жанра. В пьесе высмеиваются пороки (грубость, жестокость, глупость, необразованность, алчность), которые, по мнению автора, требуют немедленного исправления. Проблема воспитания — центральная в идеях Просвещения, является основной и в комедии Фонвизина, что подчеркивается ее названием. Конкретности изображаемой действительности соответствует и язык произведения. Например, речь Простаковой: грубая в обращении к слугам («мошенник», «скот», «воровская харя» — портной Тришка; «бестия», «каналья» — нянька Еремеевна), заботливая и ласковая в разговоре с сыном Митрофанушкой («век живи, век учись, друг мой сердешный», «душенька»). «Правильный», книжный язык составляет основу речи положительных персонажей: на нем говорят Стародум, Правдин, Милон и Софья. Таким образом, речь героев как бы делит персонажей на отрицательных и положительных (одно из правил классицизма).

Соблюдается в комедии и правило трех единств. Действие пьесы происходит в усадьбе госпожи Простаковой (единство места). Все события комедии происходят в течение одних суток (единство времени). Все события сосредоточены около одного центрального мотива — борьбы за Софью (единство действия). В комедии непросвещенные (Простакова, Скотинин, Простаков, Митрофанушка) противопоставлены образованным (Стародум, Софья, Правдин, Милон) персонажам.

Новаторство (реализм) комедии:

1. Постановка автором наиболее важных вопросов своего времени (об ограничении власти помещиков, о распространении просвещения, о правильном воспитании.

2. Изображение типических сцен русской крепостной действительности (отношение к крепостным, сцены обучения недоросля и др.).

3. Разностороннее и живое изображение основных характеров действующих лиц (Простакова, Митрофан).

4. Сочетание в одном произведении элементов комедии и драмы.

5. Для автора было важно не просто поставить проблему воспитания, но и показать, как обстоятельства (условия) влияют на формирование характера личности. Это существенно отличает комедию от произведений классицизма. В «Недоросле» были заложены основы реалистического отражения действительности в русской художественной литературе. В своей комедии о воспитании он поднимает проблему крепостного права, его растлевающего влияния и на народ, и на дворян.

6. «Недоросль» — произведение многотемное. Его основные проблемы тесно связаны друг с другом: проблема воспитания — с проблемами крепостного права и государственной власти. Для разоблачения пороков автор использует такие приемы, как говорящие фамилии, саморазоблачение отрицательных персонажей, тонкая ирония со стороны положительных героев. В уста положительных героев Фонвизин вкладывает критику «развращенного века», бездельников-вельмож и невежественных помещиков. Тема служения отечеству, торжества справедливости также проведена через положит. образы.

7. Система образов комедии. Действующие лица, правда, традиционно делятся на положительных и отрицательных. Но Фонвизин выходит за рамки классицизма, вводя в пьесу героев из низшего сословия. Это крепостные, холопы (Еремеевна, Тришка, учителя Кутейкин и Цыфиркин).

8. Попытка Фонвизина дать хотя бы краткую предысторию персонажей, раскрыть разные грани характеров некоторых из них. Так, злобная, жестокая крепостница Простакова в финале становится несчастной матерью, отвергнутой собственным сыном. Она даже вызывает наше сочувствие.

9. Создании речи персонажей. Она ярко индивидуализирована и служит средством их 5характеристики. Автор использовал живой разговорный язык, насыщенный народными пословицами и поговорками.

Это была первая социально-политическая комедия на русской сцене, а Фонвизин — первый драматург, представивший не предписанный законами классицизма персонаж, а живой человеческий образ.

Значение творчества Фонвизина:

а) Комедия не бытовая, а социально – политическая.

б) Народный, национальный характер комедии.

в) Борьба классицизма и реализма в худ. стиле комедии.

Действующие лица и идейный смысл комедии

Действующие лица по своему социальномe положению и отношению к ним автора распределены на четыре основные группы: 1) провинциальное усадебное дворянство (семья Простаковых и Скотинин), 2) служилое и занимающееся промышленной деятельностью дворянство (Правдин, Стародум, Милон), 3) учителя (Цыфиркин, Кутейкин, Вральман), 4) крепостные слуги (Еремеевна, Тришка).

Несмотря на инд. различия между персонажами, принадлежащими к одной и той же группе, каждая из этих групп характеризуется некоторыми общими чертами, свойственными всем представителям её.

Простаковы и Скотинины — носители невежества, самодурства, жадности и жестокости провинциального усадебного дворянства. Несущественные индивидуальные различия (обжорство и лень Митрофана, безличие Простакова, любовь к свиньям Скотинина, животная любовь к сыну Простаковой) нисколько не разрушают единства этой группы, а лишь придают отдельным персонажам её особую жизненную яркость и убедительность. Эти образы — свидетельство победы реализма в творчестве Фонвизина.

Образы служилого и промышленного дворянства в комедии являются воплощением всех лучших качеств человека. Каждое из действующих лиц этой группы является носителем по преимуществу какой-то одной положит. черты: Стародум — воплощение благоразумия, морально-политической мудрости; Правдин — правосудия, справедливости; Милон — безупречного выполнения военного и гражданского долга; Софья — женской скромности, образованности, вежливости и уважения к старшим.

Образы учителей Митрофана. Мужественная суровость и честность Цыфиркина, жадность и некоторое лукавство Кутейкина, плутовство и лесть Вральмана — вот те инд. черты, которые придают этим характерам неповторимое своеобразие. Однако учителей объединяют в одну группу свойственное им всем невежество и их одинаковые отношения к семье Простаковых, материальная зависимость от неё. Зритель и читатель снисходительно относятся к этим персонажам, несмотря на наличие у них отрицательных черт. Они прощают Кутейкину его жадность, так как последний, в конце концов, раскаивается в ней. Даже плутовство и лесть кучера Вральмана кажутся понятными и извинительными для человека, вынужденного добывать себе средства к существованию в должности учителя только потому, что он не смог найти должности кучера,. По сравнению с отвратительными фигурами Скотининых и Простаковых пороки учителей кажутся читателю мелкими слабостями, вызванными суровыми условиями их существования.

Образы крепостных слуг (Тришка, Еремеевна) не развёрнуты автором. Полная униженность и забитость этих людей — результат их бесправного крепостного состояния. Поступки и высказывания Простаковой и Скотинина показывают нам, как тяжело живётся крепостному крестьянству у таких помещиков.

Предмет осмеяния в комедии - четыре отриц. персонажа: Скотинин, Простакова, Простаков, Митрофан. Это отрицательные герои комедии, невежественные, грубые, жестокие. Они гордятся своим невежеством. Всё в доме Простаковых устроено неразумно: муж унижен и безлик, жена, “злая фурия”, держит в страхе и мужа, и весь дом, сын хитёр и изворотлив, он жесток по отношению к матери, которая безумно его любит. Для раскрытия характера тех, кто оказывается предметом “ его беспощадной иронии”, автор использует “говорящие” фамилии, фразы-саморазоблачения.

Четыре положительных персонажа: Стародум, Правдин, Милон, Софья. Стародум — резонёр (выражает мысли автора), рупор мыслей автора — является носителем новых идей: просвещения, труда, гуманности и демократизма.

??? В чём вы увидели особенности финала комедии?

Учащиеся обычно говорят о традиционной для комедии классицизма развязке: порок наказан, добродетель торжествует. Однако наиболее подготовленные ученики понимают, что по сути этого не произошло, ведь герои не вступили на путь добродетели, что противоречило бы их нравственной сути.

Сюжет комедии строится на том, что Простакова желает выдать бедную воспитанницу Софью за своего брата Скотинина, но затем, узнав о 10 000 рублей, наследницей которых Стародум сделал Софью, решает не упускать богатую наследницу. Скотинин не хочет уступать. На этой почве между М. и Скотининым, между Простаковой и Скотининым возникает вражда, переходящая в безобразные ссоры. М., настроенный матерью, требует сговора, заявляя: «Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться». Но Простакова понимает, что прежде нужно добиться согласия Стародума. А для этого необходимо, чтобы М. предстал в выгодном свете: «Пока он отдыхает, друг мой, ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка». Со своей стороны Простакова всячески расхваливает трудолюбие, успехи М. и свое родительское о нем попечение, и хотя точно знает, что М. ничему не научился, все-таки устраивает «экзамен» и побуждает Стародума оценить успехи сына (д. 4, явл. VIII). Немотивированность этой сцены (вряд ли уместно искушать судьбу и представлять сына в дурном свете; непонятно, как неграмотная Простакова могла оценить познания М. и педагогические усилия его учителей) очевидна; но Фонвизину важно показать, что невежественная помещица сама становится жертвой собственного обмана и расставляет ловушку для сына.

После этой фарсовой комедийной сцены Простакова, уверенная, что своего братца она оттеснит силой, и сознающая, что М. не выдержал испытания и сравнения с Милоном, решается насильно женить М. на Софье; поручает ему встать в шесть часов, поставить «троих слуг в Софьиной предспальне, да двоих в сенях на подмогу» (д. 4, явл. IX). На это М. отвечает: «Все будет сделано». Когда же «заговор» Простаковой терпит крах, М., сначала готовый вслед за матерью «за людей приниматься» (д. 5, явл. III), затем униженно просит прощения, а потом грубо отталкивает мать: «Да отвяжись, матушка, как навязалась» (д. 5, явл. последнее). Совершенно растерянный и потерявший власть над людьми, он теперь должен пройти новую школу воспитания («Пошел-ка служить», — говорит ему Правдин), которую с рабской покорностью принимает: «По мне, куды велят». Эти последние слова М. становятся своеобразной иллюстрацией к словам Стародума: «Ну, что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды-родители платят еще и деньги невеждам-учителям? Сколько дворян-отцов, которые нравственное воспитание сынка своего поручают своему рабу крепостному!» (д. 5, явл. I).

Борьба за руку Софьи, составляя сюжет комедии, выдвигает М. в центр действия. Как один из «мнимых» женихов, М. своей фигурой связывает два мира — дворян-невежд, тиранов, мир «злонравия» и дворян просвещенных, мир благонравия. Эти «лагеря» предельно отчуждены друг от друга. Простакова, Скотинин не могут понять Стародума, Правдина и Милона (Простакова говорит Стародуму в полном недоумении: «Бог вас знает, как вы нынче судите» — д. 4, явл. VIII; М. не может взять в толк, чего от него требуют те же персонажи), а Софья, Правдин, Милон и Стародум с открытым презрением воспринимают М. и его родню. Причина тому — разное воспитание. Естественная природа М. искажена воспитанием, и потому он находится в жестком противоречии с нормами поведения дворянина и с этическими представлениями о благонравном и просвещенном человеке.

Характеристика персонажей

Простакова

В образах провинциального дворянства, невежественного, грубого и деспотического, автор комедии даёт критику существующего самодержавно-крепостнического строя. Он показывает, к каким последствиям приводит неограниченная власть помещика-крепостника. Эта власть создаёт прежде всего невыносимые условия жизни для закрепощённого крестьянина. Как живут крепостные слуги Простаковой, читатель наглядно убеждается и из сцены примерки кафтана, когда только случайное обстоятельство избавляет портного Тришку от немедленной и незаслуженной расправы, и из высказываний Еремеевны («Сорок лет служу, а получаю по пяти рублей на год, да по пяти пощёчин в день»), и из угроз бесчеловечной фурии Простаковой («Ну! Теперь-то дам я зорю канальям своим людям...»), и из её толкования вольности дворянства как только права на бесконтрольное самодурство над своими крепостными («Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен: так на что ж нам указ о вольности дворянства?»).

Вторая мысль – это мысль о том, что только истинное воспитание и образование могут создать настоящего человека, понимающего государственные интересы, высоконравственного и чуждого жадности и жестокости. То образование, которое «для виду» даёт своему сыну Простакова, может создать из дворянина только скотоподобное существо, ленивое, чёрствое и эгоистичное. «Вот злонравия достойные плоды», говорит Стародум, указывая на Простакову. Тем самым он осуждает и самый «плод» (поведение Митрофана), и условия, при которых созрел этот плод (самодержавно-крепостнический строй).

Создавая отвратительные образы крепостников-помещиков, рисуя «злонравия достойные плоды», Фонвизин боролся за ограничение власти помещиков и за истинное воспитание путём критики, разоблачения существующего зла.

Показывая образы благородных, честных и гуманных людей из служилого дворянства, автор «Недоросля» утверждает те же идеи (о необходимости ограничения власти помещиков и о правильном воспитании), но только не путём критики, а путём показа идеальных людей, носителей высоких государственных принципов и истинной нравственности. В речах Стародума, Правдина и Милона раскрываются взгляды автора на придворную знать, окружавшую трон Екатерины, на идеального государя, на крепостное право, на труд, на воспитание, на достоинство человека и т. д.

Фонвизин в высказываниях Стародума осуждает придворную знать за её паразитизм, праздность, низкопоклонство, роскошь, злоупотребление властью и другие пороки.

Осуждая одинаково и высшее дворянство, окружавшее трон Екатерины, и провинциальное усадебное дворянство, жестоко эксплуатировавшее крепостную массу, Фонвизин в своей комедии выражал передовые прогрессивные идеи своей эпохи. Он звал своей комедией к ограничению самодержавной власти Екатерины II и к уничтожению злоупотреблений со стороны её вельмож. Он звал к ограничению власти помещиков-крепостников над крестьянами, к распространению истинного просвещения, к воспитанию честных, правдивых и гуманных людей

Тесно связанный с группой прогрессивного дворянства, которая стремилась к установлению в России конституционного образа правления, Фонвизин в комедии «Недоросль», как и в других своих произведениях, был выразителем освободительных идей и настроений этой группы.

Композиция, язык и стиль

Основной конфликт (столкновение интересов действующих лиц) комедии заключается в борьбе за Софью столь различных соперников, как Скотинин, Митрофан и Милон.

Однако этот конфликт при внимательном анализе истинных мотивов, заставляющих действующих лиц вести борьбу, оказывается лишь внешним выражением более глубокого столкновения интересов различных социально-политических групп дворянства.

Скотинин, добиваясь женитьбы на Софье, побуждается к этому не любовью к девушке, а низменным чувством: корыстолюбием, стремлением овладеть Софьиной деревушкой, в которой разводятся превосходные свиньи.

Митрофан в борьбе за Софью играет пассивную роль. Ведет борьбу за Софью его матушка, и, точнее говоря, не за Софью, а за «софьюшкины денежки». Сам же Митрофан противопоставляет женитьбу ученью. Связывает с женитьбой своё освобождение от ненавистной для него учёбы: «Слушай, матушка. Я те потешу. Поучусь; только, чтоб это был последний раз...» «Не хочу учиться, хочу жениться».

Совсем иные мотивы побуждают к борьбе за Софью Милона. Истинная любовь к девушке, чуждая всяких корыстных побуждений, возвышенный образ мыслей, благородство поступков — вот что отличает третьего жениха — Милона — от его соперников.

Стародум заботится о судьбе своей племянницы Софьи. Правдин приехал в деревню с важным поручением от начальства: проверить, как здешние помещики обращаются с крестьянами. Он имеет право лишать жестоких помещиков власти над крестьянами. Наблюдения над поведением Простаковой убедили Правдина в том, что последняя «тиранствует» над своими крестьянами, и он намерен взять её имение под опеку.

Неудавшаяся попытка похищения Софьи, намерение Простаковой расправиться со слугами заставляют его немедленно привести своё решение в исполнение.

Таким образом, в комедии налицо столкновение двух групп дворянства: провинциального усадебного, глубоко невежественного, корыстного, злоупотребляющего своей властью и забывшего свой "долг перед государством, и просвещённого, заботящегося об интересах народа, гуманного и высоконравственного. Победу в комедии одерживает последняя группа. Зло наказано: помещица Простакова лишена права владеть своим имением, Митрофан должен идти на военную службу. Добро торжествует: Софья освобождена от тиранства, ей не угрожает насильственное замужество, она может соединиться с любимым человеком.

Автор комедии, разрешая конфликт таким образом, стремился указать правительству Екатерины II пути преобразования государственного строя.

Своего высшего развития действие достигает в сцене похищения Софьи. Здесь особенно отчётливо раскрываются основные черты участвующих в эпизоде действующих лиц: способность Простаковой на прямое преступление из корыстных побуждений и благородство и мужество Милона, сумевшего предупредить это преступление. Борьба заканчивается торжеством справедливости. Софья освобождена от насилий Простаковой; освобождены от насилий и издевательств своей госпожи и крепостные крестьяне Простаковой: имение её поступает в опеку.

Основные черты характера Простаковой:

а) произвол в отношении к крепостным, мужу и Софье;

б) невежество и презрение к науке;

в) жадность;

г) животная любовь к сыну;

д) грубость.

В первых же явлениях комедии обнаруживаются основные черты характера госпожи Простаковой. Она выступает перед читателем как грубая, самовластная и жестокая помещица-крепостница, бесконтрольно распоряжающаяся своими крепостными.

Портного Тришку она грубо ругает оскорбительными словами за то, что тот, как ей кажется, сшил её сыну Митрофанушке узкий кафтан. «Скот», «воровская харя», «вор», «болван» и другие не менее грубые и оскорбительные выражения так и сыплются на голову ни в чём неповинного крепостного слуги.

Госпожа Простакова уже отдаёт приказание своему мужу наказать Тришку. Только появление брата её Скотинина, который так же, как и другие, находит, что кафтан «сшит изряднёхонько», то есть хорошо, избавляет слугу от возможного незаслуженного наказания. Но и поняв свою ошибку, Простакова всё же сохраняет по отношению к Тришке прежний грубый и оскорбительный тон. «Выйди вон, скот», — говорит она Тришке, убедившись в том, что кафтан сшит хорошо.

Деспотизм и произвол помещицы распространяется и на зависимых от неё членов её семьи: безвольного мужа Простакова и дальнюю родственницу девушку Софью. «Вытащи его, коли добром не дозовёшься», — говорит госпожа Простакова о своём муже сыну Митрофанушке. Когда же муж её робко произносит, что кафтан мешковат, то есть сшит шире, чем нужно, госпожа Простакова приходит в негодование: «Сам ты мешковат, умная голова». Объяснение заканчивается признанием со стороны Простакова своей несамостоятельности и зависимости от жены: «При твоих глазах мои ничего не видят». Сон Митрофанушки («будто ты, матушка, изводишь бить батюшку»), по-видимому, отражает отношения, существовавшие между супругами. Выслушав рассказ сына, Простаков восклицает: «Ну! беда моя! сон в руку!»

Дальняя родственница Простаковых девушка Софья, проживающая в их доме, принуждена также испытывать на себе насилия и гнёт со стороны хозяйки дома. Простакова присвоила движимое имущество Софьи, доставшееся ей по наследству от родных. Держит девушку в неволе. Сначала намеревается выдать Софью за своего брата Скотинина, но когда из письма, полученного от Стародума, узнаёт, что Софья должна получить большое наследство от своего дядюшки, решает выдать Софью замуж за сына Митрофанушку.

Госпожа Простакова презирает просвещение. При этом она гордится своим невежеством. В ответ на простодушное предложение Софьи, чтобы Простакова сама прочитала письмо, последняя замечает: «Нет, сударыня, я, благодаря бога, не так воспитана. Я могу письма получать, а читать их всегда велю другому».

Госпожа Простакова стремится к увеличению своего богатства— она жадная и корыстолюбивая женщина. Жадность её обнаруживается в присвоении всего движимого имущества, принадлежащего Софье, в стремлении взять с крестьян всё, что можно. Она просит своего брата Скотинина научить её, как «мастерски оброк собирать» с крестьян. «С тех пор, как всё, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Такая беда!» — жалуется она присутствующим.

Та же жадность заставляет её быстро изменить свои намерения в отношении Софьи. Как только она из письма Стародума узнаёт, что Софья богатая невеста, сейчас же решает отложить сговор о выдаче Софьи за Скотинина и заявляет: «Я, я лучшей невесты и Митрофанушке не желаю».

Лишь к своему сыну Простакова относится иначе, чем ко всем остальным. Она любит Митрофанушку, но любит слепой материнской любовью. Все её заботы направлены на удовлетворение потребностей сына в еде, развлечениях и отдыхе. Вопросы же умственного и нравственного воспитания юноши её не беспокоят.

Еремеевна на предложение Простаковой дать позавтракать Митрофанушке отвечает, что он уже «пять булочек скушать изволил». «Так тебе жаль шестой, бестия?» — кричит разгневанная мать. И только жалобы сына на то, что его «вчера после ужина схватило» и он всю ночь «протосковал», заставляют мать освободить Митрофанушку от завтрака.

Ученье сына для неё — неприятная во всех отношениях обязанность. Поэтому она особенно довольна учителем немцем Вральманом, «который ребёнка не неволит», то есть не заставляет его учиться. Она рассчитывает на счастье для своего Митрофанушки. «Как кому счастие на роду написано, братец. Из нашей же фамилии Простаковых, смотри-тка, на боку лёжа, летят себе в чины. Чем же плоше их Митрофанушка?» — заявляет госпожа Простакова, объясняя свою чрезмерную заботу о воспитании сына.

Простакова — жена Терентия Простакова, мать Митрофана и сестра Тараса Скотинина. Фамилия указывает как на простоту, неученость, необразованность героини, так и на то, что она попадает впросак.

П. — одно из главных действующих лиц комедии, определяющих сюжет: именно ее решение женить Митрофана на Софье (вопреки первоначальному намерению выдать ее за Скотинина) завязывает узел любовной интриги и именно умысел П., исчерпавшей все законные способы тайно обвенчать сына с Софьей, развязывает этот узел. В начале комедии П. на вершине власти, в конце комедии она теряет все: власть над крепостными, имение, сына («Погибла я совсем! Отнять у меня власть!» — д. 5, явл. последнее). С образом П. связаны все уровни сюжета — любовный, комедийно-сатирический и — косвенно — идеально-утопический, потому что «случай П.» позволяет положительным персонажам оповестить читателей и зрителей о своих взглядах и о своей программе патриотического воспитания юношества. Кроме того, о П. положительные персонажи постоянно упоминают и в своих рассуждениях отталкиваются от ее речей и поступков, приводя в пример чудовищного злонравия и бесчеловечия. Образ П., по давнему и верному заключению критики, — самая большая художественная удача Фонвизина. Он разработан детально и притом в психологическом ключе, что было достаточно ново для русской драматургии XVIII в.

Все чувства и сословные понятия (о дворянской вольности и др.) предельно извращены, искажены в сознании и характере П.

П. движет чувство материнской любви, чувство природное, положительное и высокое. Но, не подпадая ни под контроль разума, ни под контроль души, оно вырождается в «животный» инстинкт, становится безумным.

(Правдин говорит Митрофану: «К тебе ее безумная любовь и довела ее всего больше до несчастья» — д. 5, явл. последнее). Недаром П. уподобляет себя суке, не выдающей своих щенят. Все, что выгодно для устройства Митрофанушкиной судьбы, — хорошо, а все, что не выгодно, — плохо. Бедная Софья не нужна в жены Митрофану, но Софья — богатая наследница — желаемая добыча. При этом способ, с помощью которого достигается выгода, не имеет значения; зло в глазах П. с легкостью превращается в добро; «звериная» природа в П. подчас замещает человеческую. Целью жизни становится захват добычи. (Так, устраивая настоящую «охоту» за Софьей, П. стремится устранить соперника — Скотинина, вцепляясь в его шею.) Порядок в ее доме — о чем она прямо говорит Правдину (д. 2, явл. V) — держится на грубой силе. По ходу действия она постоянно огрызается на домашних, включая мужа, слуг, учителей. Только два персонажа из окружения П. избавлены от оскорблений и побоев: Митрофан и Вральман. Первый по понятной причине, второй — из-за расточаемых им похвал Митрофану и всяческого потакания его капризам. Зато Митрофана П. буквально «натаскивает»; когда Цыфиркин обижается на оскорбление Митрофана («Ваше благородие, завсегда без дела лаяться изволите» — д. 3, явл. VII), П. тут же одобряет «лай» Митрофана: «Ах, Господи Боже мой! Уж ребенок не смей и избранить Пафнутьича! Уж и разгневался!» Наследник П. должен иметь право не считаться ни с кем, в том числе и с собственной матерью, ибо в противном случае в нем увянут «звериные» качества, а это не входит в кодекс воспитания и не соответствует дальнейшим видам П. Напротив, бездушие нуждается в поощрении, в примере.

Но П. учит Митрофана не только бесчеловечности, но и хитрости, изворотливости, притворству, обману, лести, т. е. всему, что пригодится для того, чтобы урвать лакомый кусок, когда Митрофан станет хозяином. В сцене встречи Стародума (д. 3, явл. V) в присутствии Правдина, которому она только что рассказывала о методах своего управления, П. не смущаясь и вдохновенно врет: «Отроду, батюшка, ни с кем ни бранивалась. У меня такой нрав. Хоть разругай, век слова не скажу. Пусть же, себе на уме. Бог тому заплатит, кто меня, бедную, обижает». Митрофан оказался способным учеником: он ловит руку Стародума, чтобы ее поцеловать, называет его «вторым отцом».«... Все сцены, в которых является Простакова, — писал П. А. Вяземский, — исполнены жизни и верности, потому что характер ее выдержан до конца с неослабевающим искусством, с неизменяющейся истиною. Смесь наглости и низости, трусости и злобы, гнусного бесчеловечия ко всем и нежности, равно гнусной, к сыну, при всем том невежество, из коего, как из мутного источника, истекают все сии свойства, согласованы в характере ее живописцем сметливым и наблюдательным».

Фонвизина занимает не только сущность характера П., но и причины ее злонравия. Первая причина — невежество. «По природе» П. вовсе не глупа и не бездушна, но отсутствие надлежащего воспитания привело к тому, что природное начало не было облагоображено, «обработано» просвещением. Невозделанная природа постепенно дичает, личность как бы расчеловечивается. В этом смысле Фонвизин выступает противником французских просветителей, в особенности Руссо, который утверждал, что природное начало искажается под воздействием несправедливого социального устройства. Образ г-жи П. демонстрирует противоположную мысль: невежество, непросвещенность, неразвитость ума, невоспитанность и грубость чувств — вот истинный источник погибели человеческой. Поэтому комедиограф вкладывает в уста П. тирады, полные ненависти к просвещению; ее рассказ о родительском воспитании противоположен рассказу Стародума.

В комедии сталкиваются два типа воспитания «старинное» и новое, послепетровское. В беседе со Стародумом П. простодушно восхищается патриархальной традицией: «Старинные люди, мой отец! Не нынешний был век. Нас ничему не учили. Бывало, добры люди приступят к батюшке, ублажают, ублажают, чтоб хоть братца отдать в школу. К статью ли, покойник-свет и руками, и ногами, царство ему небесное! Бывало, изволит закричать: прокляну робенка, который что-нибудь переймет у басурманов, и не будь тот Скотинин, тот чему-нибудь учиться захочет» (д. 3, явл. V). Ее идеал — духовный застой («У нас, бывало, всякий того и смотрит, что на покой»), не мешающий взятками наживать богатство. В задаче, предложенной Митрофану Цыфиркиным, говорится о дележе денег.

П. глубокомысленно замечает: «Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке» (д. 3, явл. VII). Цыфиркин предлагает другую задачу, в которой речь идет о прибавке жалованья. П. вмешивается снова: «Не трудись по-пустому, друг мой! Гроша не прибавлю; да и не за что. Наука не такая. Лишь тебе мученье, а все, вижу, пустота». Дикость П. смешна, но не безобидна. Мечта о 10 000 дохода с имения Софьи рождает план насильного ее брака с Митрофаном.

Другая причина «злонравия» П. — моральное следствие екатерининского закона «О вольности дворян», опубликованного 18 февраля 1762 г. Некогда Петр I узаконил обязательную службу дворян, и это стало нравственно-юридическим оправданием для помещиков, имеющих крепостных. Дворянин служил государству и отечеству, крестьянин — дворянину; жестокие помещики должны были подвергаться опекунству. Екатерининский указ формально освободил дворянина от обязанности служить государству; и, хотя государева служба по-прежнему считалась почетным долгом дворянства, делом чести, тем не менее моральное право дворянина на владение крестьянами (при сохранении юридического и фактического прав) становилось сомнительным. В отличие от дворян типа Стародума, Правдина и Милона и в противоречии с формальным смыслом указа, большинство дворянства поняло его в духе П. — как полную, безотчетную власть над крепостными без каких-либо нравственных, социальных, общественных и иных ограничений. Перефразируя П., дворянин волен, «когда захочет», сделать с крепостным все, что «захочет». «Мастерица толковать указы!» (Стародум), П. «хотела сказать, что закон оправдывает ее беззаконие. Она сказала бессмыслицу, и в этой бессмыслице весь смысл «Недоросля» (Ключевский).

Таким образом, вторая причина «злонравия» П. — превратное представление о «вольности» дворянской, не подчиненной моральным нормам.

Простакова. В сцене урока ещё глубже раскрываются основные черты характера Простаковой, уже обнаружившиеся в предыдущих сценах. Её жадность к деньгам раскрывается в замечании о кошельке: «А я тут же присяду. Кошелёк повяжу для тебя, друг мой! Софьюшкины денежки было б куды класть», — заявляет Простакова, уговаривая своего сына поучиться «для виду». Обнаруживается жадность её и в комическом вмешательстве в урок арифметики, который ведёт Цыфиркин. Митрофан не может решить задачу: по скольку достанется на человека, если трое найдут триста рублей. «Врёт он, друг мой сердечный. Нашед деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке», — заявляет госпожа Простакова. Снимает она по тем же «мотивам» и вторую задачу, предложенную Цыфиркиным: сколько будет, если к 10 рублям, которые учитель арифметики получает в год за обучение Митрофана, прибавить ещё десять рублей. «Не трудись по-пустому, друг мой! Гроша не прибавлю; да и не за что. Наука не такая. Лишь тебе мученье, а всё, вижу, пустота», — решительно вмешивается в ход занятий мать недоросля.

Эти же сцены показывают нам и воинствующее невежество Простаковой. «Не учись этой дурацкой науке», «Лишь тебе мученье, а всё, вижу, пустота» и другие заявления её, разумеется, не могут не поощрять склонности Митрофанушки к лени и грубости.

Сцены V действия показывают, что Простакова в своём стремлении овладеть наследством Софьи способна на самое низкое преступление: она делает попытку насильно обвенчать Софью с Митрофаном. Невольными соучастниками Простаковой в этом преступлении являются её крепостные слуги. На последних и обрушивается её негодование, когда задуманное преступление не удаётся вследствие вмешательства Милона. Простакова считает виновниками неудавшегося похищения Софьи своих крепостных: «Плуты! Воры! Мошенники! Всех прибить велю до смерти», — доносится из-за кулис её голос, когда Милон с обнажённой саблей заставил разбежаться крепостных слуг, тащивших Софью с крыльца в карету. Добившись на коленях перед Стародумом прощения, она быстро вскакивает и намеревается уже начать расправу со слугами: «Ну! Теперь-то дам я зорю канальям своим людям. Теперь-то я всех переберу по одиночке. Теперь-то допытаюсь, кто из рук её выпустил. Нет, мошенники! Нет, воры! Век не прощу, не прощу этой насмешки». На замечание Правдина, что «тиранствовать никто не волен», госпожа Простакова приходит в негодование: «Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен: да на что ж дан нам указ о вольности дворянства?» Эти высказывания Простаковой раскрывают перед читателем и зрителем всю меру её деспотизма, жестокости и, что самое главное, уверенности в своём праве на деспотизм.

Слуги помещицы испытали на себе её жестокий нрав. Их отношение к своей госпоже лучше всего обнаруживается в поведении Еремеевны, няньки Митрофанушки: «Пропала моя головушка!» — восклицает Еремеевна, предвидя расправу со стороны госпожи за невыполненное поручение.

В сцене неудавшегося похищения Софьи обнаруживается новая черта в характере Простаковой: её способность к унижению, пресмыкательству перед более сильными людьми, к фальшивому раскаянию. Она бросается на колени перед Стародумом и Правдиным и просит простить её за насилие над Софьей. Эта сцена вызывает реплику Милона: «И преступление, и раскаяние в ней презрения достойны». Раскаяние Простаковой было притворным. Это выясняется из её намерения немедленно же расправиться со слугами, не сумевшими выполнить её приказа.

Она срывается, решив, что опасность миновала («...я теперь же всех с головы на голову...» — д. 5, явл. IV). Но после объявления Правдина об опеке, наконец, понимает, что лишилась всего. Это закономерно печальная и жалкая участь «старинных людей», закосневших в аморальности, бесчеловечии, диких инстинктах и вошедших в непримиримый конфликт с эпохой Петра I и веком Просвещения. Крах П. — поражение всей прежней «системы» воспитания и залог победы новых идей, провозглашенных положительными персонажами. Последние слова П. и вообще последнее явление комедии «стоят», как сказал П. А. Вяземский, «на меже комедии и трагедии».

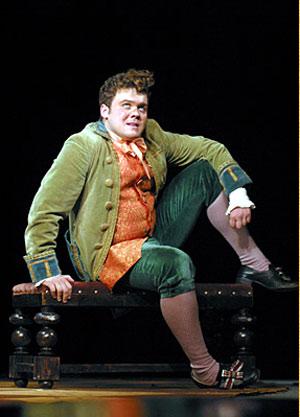

Митрофанушка

В первом действии Митрофанушка не играет существенной роли. Однако уже и здесь намечаются некоторые черты его характера. Из первого действия мы узнаём, что Митрофан — большой любитель вкусно и много поесть. Выясняется это из беседы собравшихся о том, почему он «протосковал всю ночь».

Скотинин. Да, видно, брат, поужинал ты плотно.

Митрофан. А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал.

Простаков. Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил.

Митрофан. Да что! Солонины ломтика три, да подовых, не помню, пять, не помню, шесть.

Еремеевна. Ночью то и дело испить просил. Квасу целый кувшин выкушать изволил.

Митрофан. И теперь как шальной хожу.

Выясняется в первом действии и другая черта Митрофанушки, свидетельствующая о том, что от природы он не глуп и не лишён некоторой сообразительности. Но эта сообразительность направлена на низменные цели – польстить грубому самодурству матери и унизить и так уже униженного отца. Обнаруживается эта черта Митрофанушки в его рассказе о сне после плотного ужина. Митрофан выражает своё притворное сочувствие матери: «ты так устала, колотя батюшку».

Митрофан Терентьевич Простаков (Митрофанушка) — недоросль, сын помещиков Простаковых, 15 лет. Имя «Митрофан» означает по-гречески «матерью явленный», «подобный своей матери». Оно стало нарицательным для обозначения тупого и наглого маменькиного сынка-невежды. Прототипом образа М. ярославские старожилы считали некоего барчука, проживавшего в окрестностях Ярославля, о чем сообщил Л. Н. Трефолев.

Комедия Фонвизина — это пьеса о недоросле, о его чудовищном воспитании, превращающем подростка в жестокое и ленивое существо. Слово «недоросль» до комедии Фонвизина не несло отрицательной семантики. Недорослями называли подростков, не достигших пятнадцати лет, т. е. возраста, определенного Петром I для вступления в службу. В 1736 г. срок пребывания в «недорослях» был продлен до двадцати лет. Указ о вольности дворянской отменил обязательную срочность службы и предоставлял дворянам право служить или не служить, но подтверждал введенное при Петре I обязательное обучение. Простакова следует закону, хотя и не одобряет его. Она знает также, что многие, в том числе из ее родни, обходят закон. М. учится уже четыре года, но Простакова хочет удержать его при себе лет на десять.

Митрофан — дитя достойное своих родителей. Невежество, грубость и слепая материнская любовь Простаковой приводят к тому, что из Митрофана вырастает невежественный, ленивый, избалованный и грубый человек. На уроке обнаруживается его исключительная невежественность; он не может решить ни одной самой простой задачи. Учитель арифметики так определяет успехи Митрофана: «Бьюсь с ним третий год: трёх перечесть не умеет». Таковы же успехи его и в чтении: «Четвёртый год мучу свой живот», — говорит Кутейкин. «По сей час, кроме задов, новой строки не разберёт; да и зады мямлит, прости господи...» Его лень и избалованность выражаются в нежелании учиться. «Не хочу учиться, хочу жениться», — заявляет Митрофан своей матушке, упрашивающей его поучиться «для виду». Невежество и лень соединяются у дворянского недоросля с грубостью ко всем, в частности по отношению к своим учителям. «Ну! Давай доску, гарнизонная крыса! Задавай, что писать», — кричит он учителю арифметики Цыфиркину.

Авторское отношение к М., как и к другим отрицательным персонажам, выражается в форме «монологического» саморазоблачения героя и в репликах положительных героев. Грубость лексики выдает в нем жесткосердие и злую волю; непросвещенность души ведет к лени, пустым занятиям (гонять голубей), обжорству. М. такой же тиран домашних, как и Простакова. Подобно Простаковой, не считается с отцом, видя в нем пустое место, всячески третирует учителей. При этом он держит Простакову в своих руках и угрожает покончить с собой, если она не оградит его от Скотинина («Вить здесь и река близко. Нырну, так поминай как звали» — д. 2, явл. VI). М. не знает ни любви, ни жалости, ни простой благодарности; в этом отношении он превзошел мать. Простакова живет для сына, М. — для себя. Невежество способно прогрессировать от поколения к поколению; грубость чувств низводится к чисто животным инстинктам. Простаков с удивлением замечает: «Странное дело, братец, как родня на родню походить может. Митрофанушка наш весь в дядю. И он до свиней сызмала такой же охотник, как и ты. Как был еще трех лет, так, бывало, увидя свинку, задрожит от радости» (д. 1, явл. V). В сцене драки Скотинин называет М. «чушка проклятая». Всем своим поведением и речами М. оправдывает слова Стародума: «Невежда без души — зверь» (д. 3, явл. I).

По Стародуму, есть три разновидности людей: просвещенный умница; непросвещенный, но обладающий душой; непросвещенный и лишенный души. М., Простакова и Скотинин принадлежат к последней разновидности. У них словно вырастают когти (см. сцену ссоры Скотинина с М. и слова Еремеевны, а также драку Простаковой со Скотининым, в которой мать М. «пронозила» загривок Скотинину), появляется медвежья сила (Скотинин говорит Простаковой: «Дойдет дело до ломки, погну, так затрещишь» — д. 3, явл. III). Сравнения берутся из животного мира: «Слыхано ли, чтоб сука щенят своих выдавала?» Хуже того, М. остановился в своем развитии и далее способен лишь на регресс. Софья говорит Милону: «Он хотя и шестнадцати лет, а достиг уже до последней степени своего совершенства и дале не пойдет» (д. 2, явл. II). Отсутствие семейно-культурных традиций обернулось торжеством «злонравия», и М. рвет даже те «животные» связи, которые объединяли его с родственным кругом.

В лице М. Фонвизин вывел своеобразный тип раба-тирана: он раб низких страстей, которые и превратили его в тирана. «Рабское» воспитание М. в узком смысле связано с «мамкой» Еремеевной, в широком смысле — с миром Простаковых и Скотининых. В обоих случаях М. привиты бесчестные понятия: в первом потому, что Еремеевна — крепостная, во втором — потому, что понятия чести извращены. Образ М. (и само понятие «недоросля») стали нарицательными.

Правдин

Правдин – человек, поступающий всегда справедливо, борющийся за правду, восстанавливающий справедливость. Более широко деятельность Правдина как носителя справедливости показана в последующих действиях. В частности, он восстанавливает попранную Простаковыми правду и отбирает в опеку дом их и деревни за «бесчеловечие».

Уже в действии I поступки и высказывания Правдина дают о нём представление как об идеальном человеке, носителе правды. Правдин отказывается читать письмо, адресованное Софье, без разрешения её. «Я никогда не читаю писем без позволения тех, к кому они писаны», — заявляет он Простаковой. При известии о приходе в деревню солдат Простаков приходит в ужас: «Какая беда! Ну! разорят нас до конца». Правдин успокаивает его: «Не бойтесь. Их, конечно, ведёт офицер, который не допустит ни до какой наглости. Пойдём к нему со мною». Он верит в то, что правда не будет нарушена.

Рассуждения (афоризмы) Стародума:

- начинаются чины… (перестает искренность)

- в тогдашнем веке придворные были воинами, да… (воины не были придворными)

- имей сердце, имей душу и… (будешь человек на все времена)

- невежда без души… (зверь)

- великий государь есть государь… (премудрый)

- достойный престола государь стремится… (возвысить души своих подданных)

Рассказ о Стародуме по вопросам:

Кто был отец Стародума и какое воспитание дал он своему сыну?

В чём видят достоинство человека Правдин и Стародум?

История жизни Стародума?

Каковы нравы при дворе? Взгляды Стародума на придворную знать?

Каков взгляд Стародума на крепостное право и на идеального государя?

Взгляд Стародума на воспитание?

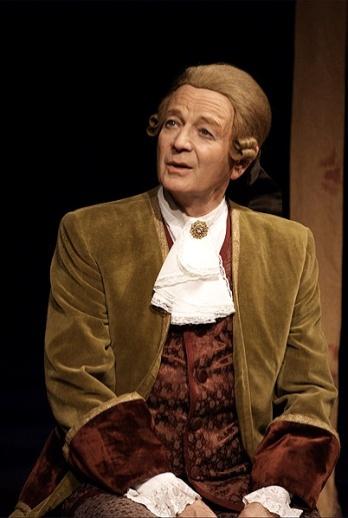

Стародум — дядя Софьи, родной брат ее матери. Фамилия «Стародум» означает, что носитель следует принципам Петровской эпохи, исказившимся при Екатерине II, когда просвещение и воспитание приняло ложные формы. По этой причине драматург противопоставляет родословную С. и его воспитание родословной Простаковой и ее воспитанию. Едва появляясь в доме Простаковой, С. рассказывает об отце: «Служил он Петру Великому», «Отец мой непрестанно мне твердил одно и то же: имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время» (д. 3, явл. I).

Роль С. в комедии — резонер. В драматических произведениях резонером был обычно мудрый старый дворянин. Область его моральных поучений — чаще всего семейные проблемы. Фонвизин оригинально переосмысливает функцию резонера по сравнению со старой драмой. Моральные сентенции резонера, в которых выражается авторская точка зрения, в «Недоросле» становятся формой изложения политической программы.

В комедии С. появляется в 3-м действии I явления. Роль С. заключается в том, чтобы избавить Софью от тиранства Простаковой, дать надлежащую оценку ее поступкам, воспитанию Митрофана и провозгласить разумные принципы государственного устройства, истинные основы нравственности и правильно понятого просвещения. С. подводит нравственный итог: «Вот злонравия достойные плоды!» — д. 5, явл. последнее), но зато усилена функция С. — политического мыслителя. Поэтому С. одновременно обращается и к действующим лицам, и к зрительному залу.

Дворянскую праздность С. считает недостойной дворянина, а воспитание его полагает делом государственным; главное — возвратить дворянству его истинное содержание. Тут С. (и Фонвизин), под влиянием опыта российской жизни, расходятся с идеями французского просвещения. «Просвещение» и «воспитание» не сводятся для резонера и автора к «просвещению ума», «воспитанию разума». С. говорит: «Невежда без души — зверь». Но без души и «просвещеннейшая умница — жалкая тварь» (д. 3, явл. I). К чему приводит необразованность ума и невоспитанность души, С. объяснять не приходится: этому посвящена комедия. Примером же умного, просвещенного, но мелкого и ничтожного человека служит товарищ молодости С.» граф. «Он сын случайного отца, воспитан в большом свете и имел особливый случай научиться тому, что в наше воспитание еще и не входило» (д. 3, явл. I). Однако патриотический призыв С. к графу послужить отечеству на полях сражений встречает холодный отпор. Фигура горе-учителя Цыфиркина являет пример противоположный: учитель арифметики необразован, но у него есть душа, и С. сочувствует бывшему воину, прощая ему недостаточность познаний. Французские «мудрецы», по мысли Фонвизина, поставили на первое место ум (разум) и забыли душу. Разум не нашел опоры в чем-либо, кроме себя, и, оставленный в небрежении, может служить как добру, так и злу. Напротив, от воспитания души лежит прямой путь к воспитанию чести, благородства. Такое воспитание берет разум своим помощником, добивается, чтобы человек делал для других то, чего желал бы для себя. Рационализму Запада С. противополагает русский опыт, русскую традицию и русское представление о сущности просвещения. Поэтому воспитание молодых людей должно опираться на силу положительного и отрицательного примера и своим критерием положить благо отечества.

Фонвизин стремился всячески оживить фигуру резонера. Он «дал» С. подробную биографию, сообщил о его службе и отставке, о том, что он долго жил в Сибири и своим трудом нажил состояние. Следуя велению сердца и своим убеждениям, С. хочет устроить счастье Софьи и делает ее наследницей. Как ближайший родственник, С. берет на себя заботу о Софье и желает ей достойного жениха. При этом он отказывается принуждать девичье сердце. Предупреждая появление С., Простакова, а затем и Правдин говорят о его «угрюмости», «грубости» (д. 2, явл. V).

Однако Правдин, знающий С., называет эти суровые черты «действием его прямодушия». Прямой нрав С. сказывается и на его отношении к людям («кого уж и полюбит, так прямо полюбит», «А кого он невзлюбит, тот сам дурной человек»). С. с высоты своего опыта (ему шестьдесят лет, за его плечами большая жизненная школа) проницательно, почти с первого взгляда, понимает, что за дом у Простаковых, каков нрав хозяйки, каковы учителя у Митрофана и как жилось Софье до его приезда. Лесть Простаковой напрасна: С. не терпит угодничества.

Предъявляя к людям большие требования, С. и себя подвергает строгому нравственному суду. Наконец, С., вопреки «суровой» репутации, оказывается приятным в общении, любезным и воспитанным человеком, не чуждым веселья, иронии, смеха, чувствующим комизм положений и речей. Он может быть трогателен, возвышен, исполнен гнева и сострадателен (не желая зла Простаковой, он прощает ее и проявляет участие в ее судьбе).

Современниками С. воспринимался как учитель жизни. Об успехе персонажа у публики свидетельствует название журнала «Друг честных людей, или Стародум», задуманного Фонвизиным, но не осуществленного, в котором писатель обращался к своему герою: «Я должен признаться, что за успех комедии моей «Недоросль» одолжен я вашей особе. Из разговоров ваших с Правдиным, Милоном и Софьею составил я целые явления, кои публика с удовольствием слушает».

Софья

Софья — племянница Стародума (дочь его сестры); мать С. — сватья Простакова и свойственница (как и С.) Простаковой. София — по-гречески означает «мудрость». Однако имя героини получает в комедии особый оттенок: мудрость С. — не рациональная, не мудрость, если можно так выразиться, ума, а мудрость души, сердца, чувства, мудрость добродетели.

Образ С. стоит в центре сюжета. С одной стороны, С. — сирота, и Простаковы воспользовались этим в отсутствие ее опекуна Стародума («Мы, видя, что осталась одна, взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее имением, как над своим» — д. 1, явл. V). Известие о приезде Стародума в Москву вызывает настоящую панику в доме Простаковой, которая понимает, что теперь придется расстаться с доходами от имения С. С другой стороны, С. — девушка на выданье, и у нее есть возлюбленный (Милон), которому она обещала руку и сердце, однако Простакова прочит ей в мужья своего брата Скотинина. Из письма Стародума Простакова и Скотинин узнают, что С. — наследница дядиных 10 000 рублей; и теперь к ней сватается еще и Митрофан, поощряемый к женитьбе матерью, Простаковой.

Скотинин и Митрофан не любят С., а С. не любит их, откровенно презирая и смеясь над обоими. Положительные персонажи группируются вокруг С. и активно содействуют ее освобождению из-под мелочной и корыстной опеки Простаковой. По ходу действия рушатся преграды к браку С. с Милоном, а имение Простаковой в результате всей этой истории попадает под опеку властей. На протяжении комедии характер С. остается неизменным:она верна Милону, испытывает искреннее почтение к Стародуму и уважает Правдина. С. умна, она сразу замечает, что Простакова «сделалась ласковою до самой низости» и что она «прочит» ее «в невесты своему сыну» (д. 2, явл. II), насмешлива (она подтрунивает над ревнующим ее к Скотинину и Митрофану Милоном), чувствительна и добра (с пылкостью она выражает свою радость, когда Стародум дает согласие на ее брак с Милоном; в момент счастья прощает Простакову за причиненное зло и жалеет «презлую фурию»). С. происходит от честных дворян, которые дали ей образование (она читает по-французски сочинение Фенелона о воспитании девиц). Ее простые чувства человечны: почет и богатство, считает она, должны доставаться трудами (д. 2, явл. V), девушке приличны кротость и послушание старшим, но любовь свою она может и должна отстаивать. Когда Стародум, еще не зная Милона, хочет выдать С. за некоего молодого человека, С. «смущается» и полагает, что выбор жениха зависит и от ее сердца. Стародум подтверждает мнение С., и она сразу же успокаивается, заявляя о своем «повиновении».

По молодости лет его героиня нуждалась в опытном руководителе-наставнике. На пороге свадьбы Стародум дает С. советы, из содержания которых выясняется, как он (и автор «Недоросля») понимает правильное воспитание девиц и женщин.

Более всего Стародум боится влияния «света», своими соблазнами способного развратить невинную, чистую и добродетельную душу. Поэтому в «свете», говорит Стародум, важен первый шаг, умение поставить себя и зарекомендовать. Общее правило гласит: дружбу надо вести с теми, кто ее достоин, т. е. Выбирать друзей. С. неопытна и просит разъяснить, не навлечет ли предпочтение одних злобу других. Стародум учит ее, что не надо ждать зла от людей, которые тебя презирают, зло исходит от тех, кто сам достоин презрения, но завидует добродетелям ближнего. С. считает таких людей жалкими, потому что подобные люди несчастливы. Стародум предупреждает: жалость не должна останавливаться перед злом, а добродетели надо следовать своей дорогой. Тратить время на воспитание «злых», которых С. называет «несчастными», не следует, так как всякий человек, если у него есть совесть, сам обязан пробудить в себе добродетельные чувства. Усваивая урок, С. делает вывод, что надо ясно и твердо показать злому человеку низость его души. Стародум добавляет: разум такого человека — не прямой разум, т. е. лукавый, хитрый, нечестный. Подлинное счастье приносят добродетель и прямой разум. Как и Правдин, С. понимает счастье в духе обычных представлений: знатность, богатство. Однако Стародум объясняет ей, что знатность и богатство — не просто титулы и деньги, но «знаки» государственного и гражданского положения человека, налагающие на него моральные обязанности. Стародум учит С. различать подлинное и мнимое, наружный блеск и внутреннее достоинство; он противник эгоистического счастья. И С. усваивает его уроки. Она тоже уверена, что человек живет не один, что все обязаны друг другу. Но если это так, то почему, думает С., разум не разъяснит столь простую истину. Стародум в ответ произносит замечательную фразу: «Прямую цену уму дает благонравие». Именно душа, «умное сердце», делают честного человека «совершенно честным». Так для С. проясняются важнейшие просветительские понятия (ум, честь, служение отечеству, должность честного человека, благонравие и др.). Семена Стародума падают на благодатную почву, потому что «внутреннее чувство» изначально добродетельной С. говорит ей то же самое.

От общих понятий о дворянине и его должностях Стародум переводит разговор к человеку, к личной стороне его жизни, к семейному очагу. Свернув с пути добродетели, муж и жена перестают любить друг друга, чувствовать взаимную дружескую привязанность и превращают совместную жизнь в ад, забывая о доме и о детях. Стародум еще и еще раз напоминает С.: «добродетель все заменяет, и добродетели ничто заменить не может»; при этом он не забывает и об интимной стороне брака; «Только, пожалуй, не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила б. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила». В конечном счете в муже потребна сила ума («благоразумие»), в жене — добродетель, муж повинуется рассудку, жена — мужу. Старые нормы обретают новое содержание, а основой семейной гармонии опять-таки становится душа и исходящее от нее «благонравие». Поэтому воспитание честного человека — мужчины или женщины — состоит в просвещении души.

Учителя Кутейкин и Цыфиркин

В сцене расчёта за обучение Митрофана раскрывается различие между учителями. Учитель Кутейкин проявляет жадность к деньгам и пытается получить даже то, за что ему не положено:

«Мой счётец не мал,— отвечает он Правдину. — За полгода за ученье, за обувь, что истаскал в три года, за простой, что сюда прибредёшь, бывало, по-пустому, за...» Это стремление Кутейкина воспользоваться благоприятным случаем и получить сверх положенного вызывает возглас со стороны Простаковой: «Ненасытная душа!»

Иначе ведёт себя учитель арифметики Цыфиркин. Он обнаруживает бескорыстие и скромность. «Не возьму ничего», — отвечает Цыфиркин Правдину на вопрос, сколько ему нужно заплатить. «Он ничего не перенял», — мотивирует свой отказ учитель арифметики. За бескорыстие Цыфиркин награждён, а Кутейкин пристыжён.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА ПО КОМЕДИИ

| Мошенник, скот, воровская харя | Тришка | Рохля, урод, теленок, женин муж | Простаков |

| Бестия, каналья, собачья дочь, старая хрычовка | Еремеевна | Презрелая фурия, властна в своих людях | Простакова |

| Как будто благородная; бестия | Палашка | Друг честных людей | Стародум |

Госпожа Простакова: - Сколько детей было в семье родителей Простаковой? (18)

- Девичья фамилия матери Простаковой (Приплодина)

- Чем занята с утра до вечера? (“То бранюсь, то дерусь”)

Господин Скотинин: - Имя (Тарас) - В каком чине вышел в отставку? (Капрал)

- В каких войсках служил? (В гвардии)

“То-то эконом был!” Отец Простаковой. (Был 15 лет воеводою, умер, лежа на сундуке с деньгами.)

“А какова была головушка!” Скотинин. (Пьяный верхом на коне врезался головой в каменные ворота, потылицей пригнулся к хвосту лошади, навзничь въехал в ворота, протрезвев, только спросил, целы ли ворота.)

1) Кто из учителей в доме Простаковых чувствовал себя “как с лошадками”? (Кучер Вральман)

2) Кто из них “убояся бездны премудрости” просил отчислить его из учебного заведения (семинарист Кутейкин)

3) Чем живет отставной солдат Цыфиркин? (Нанимают чиновники проверить счета, подвести итоги, на досуге преподает детишкам арифметику)

4) Кто отказывается от заработанных денег, потому лишь, что Митрофанушка ничего не усвоил? (Цыфиркин)

5) Сколько времени шло обучение Митрофанушки? (4 года)

6) Кто обучает Митрофана истории? (Скотница Хавронья)

7) Кому платили по 5 рублей на год да по 5 пощечин на день? (Еремеевне)

8) За что готов отдать свое ухо Цыфиркин и Кутейкин лечь под шелепы – плети? (Лишь бы наказать тунеядца – басурмана Вральмана).

“Своя игра”

О ком говорит: “ночной вор, который сперва свечу погасит, а потом красть станет” (о льстецах)

Что будет, если нравственное воспитание сына – дворянина поручить рабу крепостному? (через 15 лет выйдет вместо одного раба 2 – старый дядька да молодой барин)

В чем долг дворянина? (помогать людям, служить отечеству)

Как стать добродетельным? (захотеть не делать того, за что мучит после совесть)

Чем измеряется знатность и богатство? (знатность – количеством дел для отечества, богатство – количеством помощи тому, у кого нет нужного “Без знатных дел знатное состояние ничто”)

Без чего умный человек – чудовище? (без благонравия, т.е. качеств сердечных)

Как воспитывать сына знатного господина? (Каждый день две истории: в одной, как великие люди способствовали благу отечества, в другой – как вельможа недостойный употребил во зло свою силу и с высоты знатности упал в бездну презрения и поношения)

Два способа уйти от двора (либо на тебя рассердятся, либо тебя рассердят)

О чем говорит Стародум “ по большой прямой дороге никто не ездит, а все объезжают крюком, надеясь доехать поскорее”? (о том, как добиваются своего при дворе)

Сколько лет Стародуму? (60)

Когда бывает доволен собой? (“если случалось вырвать добычу из рук порока”)

С каким богатством ушел от двора: деревни, чины, награды? (“Я отошел от двора без деревень, без чинов, без ленты, да мое принес домой неповрежденно, мою душу, мою честь, мои правила”)

11