Химические вещества в клетке

Вначале вспоминаем, что все вещества во вселенной состоят из элементов

Живые организмы и тела неживой природы состоят из одних и тех же элементов.

На долю шести элементов приходится 97-98 % всех элементов входящих в состав живых организмов. Эти элементы называют органогенами (из них состоят все органические вещества). Все живые организмы сходны по химическому составу.

Н

C

O

P *

N

S *

Все элементы, входящие в состав живых организмов делятся на три группы.

Макроэлементы (70-0.1% массы клетки) встречаются в клетках в большом количестве. К ним относятся кислород, углерод, водород, азот, сера, железо, фосфор, кальций, калий, натрий и так далее.

Микроэлементы (0.1 – 0.001% массы клетки) представлены в клетках в небольшом количестве, это такие элементы, как марганец, медь, селен, кобальт, цинк, йод, никель и так далее. Несмотря на очень малое содержание, микроэлементы играют важную роль, так как влияют на обмен веществ в клетке.

Ультрамикроэлементы (менее 0.001% массы клетки) К ним относятся золото, серебро, которые оказывают бактерицидное воздействие. Ртуть подавляет обратное всасывание воды в почечных канальцах, оказывая воздействие на ферменты. Также к ультрамикроэлементам относят платину и цезий. Некоторые к этой группе относят и селен, при его недостатке развиваются раковые заболевания. Процентное содержание в организме того или иного элемента ни в коем случае не характеризует степень его важности и необходимости в организме.

Живую клетку отличают две важные особенности:

- Высокое содержание воды.

- Большое содержание различных химических элементов.

3. Большое количество сложных органических веществ.

Вспоминаем, что элементы могут образовывать органические и неорганические молекулы (вещества).

Вещества клетки

Органические

Неорганические

- Белки

- Жиры (липиды)

- Углеводы

- Нуклеиновые кислоты

- Вода (70% массы клетки)

- Минеральные соли (1.5 % массы клетки)

Неорганические вещества

Вода придает клетке упругость и объем, обеспечивает постоянство ее состава, участвует в химических реакциях и в построении химических молекул, делает возможным протекание всех процессов жизнедеятельности клетки. Вода является универсальным растворителем всех веществ, поступающих в клетку, и тех, которые из нее выводятся.

Минеральные соли составляют примерно от 1 до 1,5 % от общей массы клетки, но роль, которую они выполняют, очень важна. В растворенном виде минеральные соли представляют собой необходимую среду для химических процессов, которые протекают в клетке.

В клетках можно встретить много разных солей. Животные их избыток выводят с помощью выделительной системы. А у растений они накапливаются и кристаллизуются в различных органоидах или вакуолях, чаще всего это бывает соль и кальций. Их форма в клетках растений может быть различной: иглы, ромбы, кристаллики, одинокие или сросшиеся вместе, так называемые друзы.

Органические вещества клетки называют так потому, что впервые выделены они были именно из организмов. К ним относятся такие вещества, как белки, липиды (жиры), углеводы и нуклеиновые кислоты.

Органическая химия – это наука изучающая соединения углерода. Его уникальность в том, что углерод, будучи четырехвалентным, способен объединяться в длинные цепи и замкнутые кольцевые структуры.

Некоторые малые молекулы могут соединяться между собой и образовывать крупные молекулы – полимеры (от греческого слова polis – «многочисленный» и meros – «часть, доля»).

Малые молекулы, ставшие звеньями полимерной цепи, называют - мономерами (от слова monos – один)

Мономер

Полимер

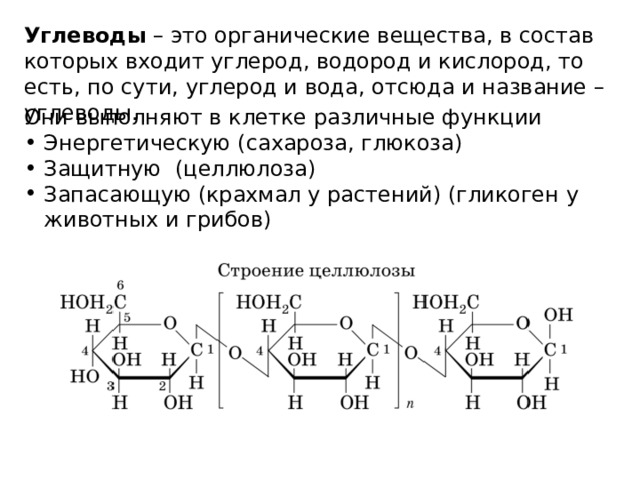

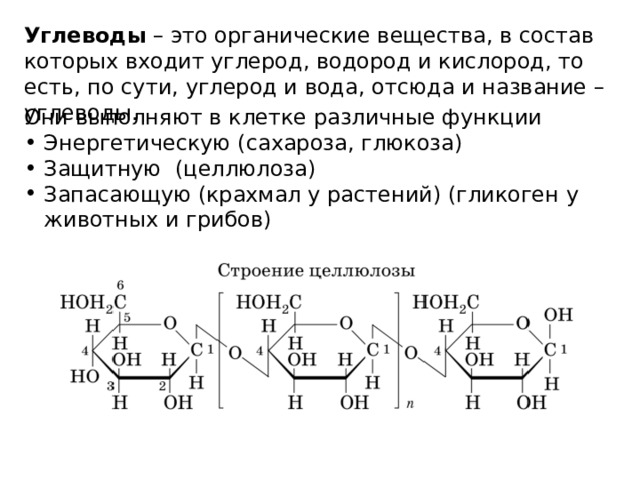

Углеводы – это органические вещества, в состав которых входит углерод, водород и кислород, то есть, по сути, углерод и вода, отсюда и название – углеводы.

Они выполняют в клетке различные функции

- Энергетическую (сахароза, глюкоза)

- Защитную (целлюлоза)

- Запасающую (крахмал у растений) (гликоген у животных и грибов)

Липиды – это вещества, которые практически не растворяются в воде, но зато хорошо растворяются в органических растворителях.

Жиры, которые мы употребляем в пищу, например сливочное масло. Это не что иное, как соединение жирных кислот и трехатомного спирта глицерина. Роль липидов в жизненном цикле клетки не сводится к одному лишь запасанию энергии, хотя благодаря своим свойствам эту функцию они выполняют блестяще. Разные виды липидов включаются в самые различные процессы, протекающие в клетке, например фосфолипиды входят в состав мембраны клетки.

Фосфолипиды главный компонент плазматической мембраны, мембран хлоропластов, митохондрий, ядра и так далее.

Строение клеточной мембраны

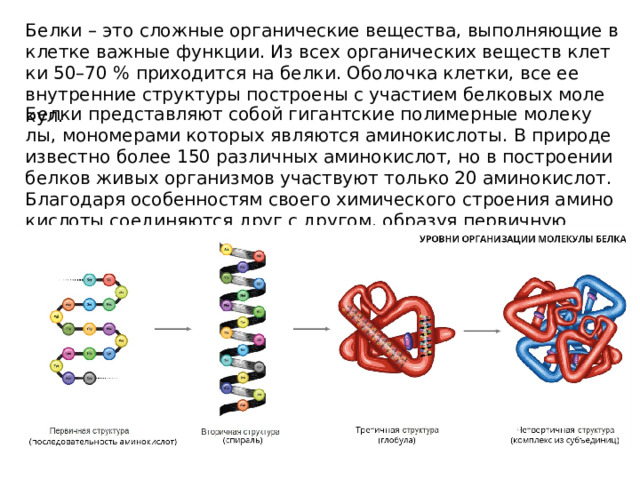

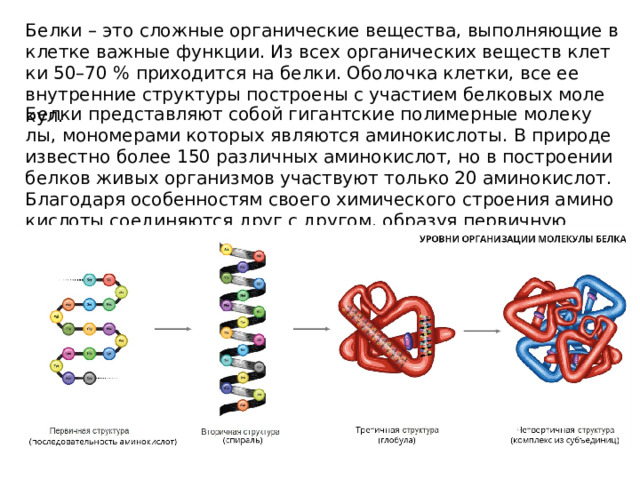

Белки – это сложные органические вещества, выполняющие в клетке важные функции. Из всех органических веществ клетки 50–70 % приходится на белки. Оболочка клетки, все ее внутренние структуры построены с участием белковых молекул.

Белки представляют собой гигантские полимерные молекулы, мономерами которых являются аминокислоты. В природе известно более 150 различных аминокислот, но в построении белков живых организмов участвуют только 20 аминокислот. Благодаря особенностям своего химического строения аминокислоты соединяются друг с другом, образуя первичную структуру белка.

Первичная структура белка - это последовательность чередования аминокислот в полипептидной цепи.

Вторичная структура белка – это способ упаковки полипептидной цепи в более компактную структуру, при которой происходит взаимодействие пептидных групп с образованием между ними водородных связей.

Третичная структура белка – это, пространственная конфигурация белка в виде компактных глобул.

Четвертичная структура белка – это надмолекулярная структура, образующаяся при взаимодействии нескольких полипептидных цепей (субъединиц) друг с другом.

Нуклеиновые кислоты

Впервые нуклеиновые кислоты обнаружили в ядрах клеток, отсюда и их название. На латыни «нуклеус» значит ядро. Существует два типа нуклеиновых кислот: рибонуклеиновая кислота, сокращенно РНК, и дезоксирибонуклеиновая кислота – ДНК.

Молекулы нуклеиновых кислот – это очень длинные полимерные цепочки, состоящие из нуклеотидов. Нуклеотид – это соединение, состоящее из азотистого основания и связанного с ним моносахарида – рибозы или дезоксирибозы, отсюда разница в названии РНК и ДНК. Также в состав нуклеотида входят остатки фосфорной кислоты – от одного до трех.

У всех живых существ молекулы ДНК построены по одному и тому же принципу.

Они состоят из двух полинуклеотидных цепочек, скрученных в виде двойной спирали. При этом азотистые основания обращены внутрь спирали и скреплены между собой водородными связями. А дезоксирибозы и остатки фосфорной кислоты остаются на внешней стороне двойной спирали.

Азотистые основания ДНК – это аденин, гуанин, цитозин и тимин. У РНК место тимина занимает урацил.

Молекулы ДНК у всех эукариот находятся в ядре клетки и в органоидах – митохондриях и пластидах. У прокариот (бактерий) оформленного ядра нет, поэтому у них ДНК располагается непосредственно в цитоплазме

Рибонуклеиновая кислота похожа по строению на ДНК, но ее молекулы состоят только из одной цепочки. Среди азотистых оснований в нуклеотидах вместо тимина присутствует урацил , а вместо дезоксирибозы – углевод рибоза . Молекулы РНК находятся в ядре, цитоплазме и некоторых органоидах клетки.

Рибонуклеиновая кислота служит посредником между ДНК и синтезируемыми белками, участвуя в сборке мономеров в полимер. Последовательность нуклеотидов соответствует последовательности аминокислот, из которых строится белок. Таким образом, информация, зашифрованная в ДНК, передается на РНК, и на ней уже происходит синтез нужного белка

Эта функция переноса информации закреплена в клетке за информационными РНК . Помимо этого, существует еще два типа рибонуклеиновой кислоты – это транспортные РНК и рибосомные РНК . Первые переносят аминокислоты к месту синтеза белка, вторые содержатся в мельчайших органоидах клетки – рибосомах. Все эти РНК участвуют в синтезе белков.