А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное своеобразие и

поэтическое мастерство любовной лирики.

Литература. 11 класс

Анна Андреевна Ахматова родилась 11 июня 1889 года под Одессой, в

местечке Большой Фонтан. Её отец был в то время отставным инженером -

А.Ахматова детских воспоминаний о море не помнит ( хотя и родилась в

Одессе), потому что, когда ей ещё не было и года, родители переехали в

окрестности Петербурга – сначала в Павловск, а затем – в Царское Село.

По аллее проводят лошадок

Дивны волны расчёсанных грив.

О.пленительный город загадок,

Я печальна, тебя полюбив.

Таким остался в её душе город детства. «Я родилась в один год с Чарли

Чаплином, «Крейцеровой сонатой» Л.Толстого, Эйфелевой башней и,

кажется, Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии

– 1889год. В ночь моего рождения справлялась и справляется древняя

Иванова ночь».

У нас не может быть двух Россий, как

быть и двух Ахматовых не может.

Е.Евтушенко.

А. Ахматова учится в гимназии в Царском Селе.В1905 году после развода

родителей переехала с матерью в Евпаторию. В 1906-1907 годах училась в

выпускном классе Фундуклеевской гимназии в Киеве. Жила она тогда в

семье дальних родственников, чувствовала себя очень одинокой, скучала по

Петербургу и Царскому Селу.

Стихи начала писать втайне.

Когда отец узнал о том, что его семнадцатилетняя дочь пишет стихи, он

попросил «не позорить его имени», на что Анна Ахматова отвечает: «Не надо

мне твоего имени!», тем самым уже в юности, заявляя о своей

независимости. Ахматова – псевдоним, это фамилия прабабушки, которая

была татарской княжной, и эту фамилию ( «не сообразив, что собираюсь

быть русским поэтом») Анна Горенко сделала своим литературным

псевдонимом.

Послушница обители Любви

Молитвенно перебирает чётки.

Осенней ясностью в ней чувства чётки.

Удел – до святости непоправим.

И.Северянин.

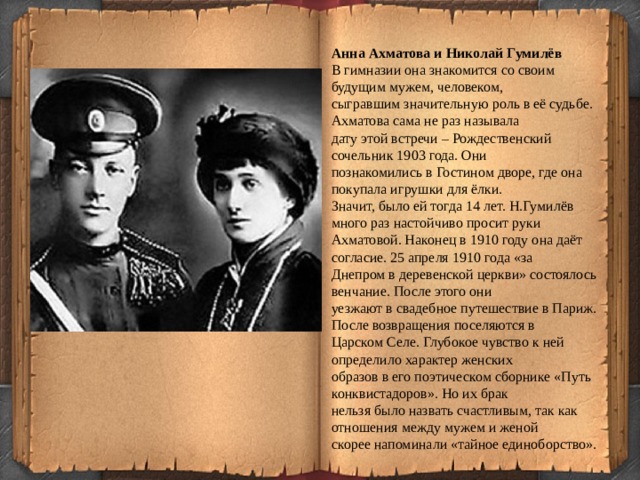

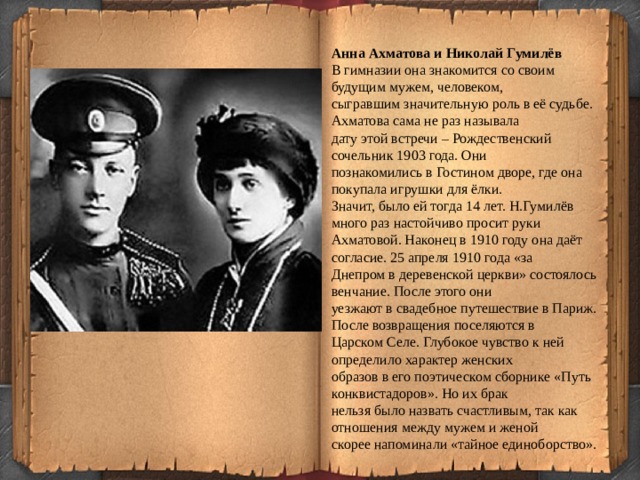

Анна Ахматова и Николай Гумилёв

В гимназии она знакомится со своим будущим мужем, человеком,

сыгравшим значительную роль в её судьбе. Ахматова сама не раз называла

дату этой встречи – Рождественский сочельник 1903 года. Они

познакомились в Гостином дворе, где она покупала игрушки для ёлки.

Значит, было ей тогда 14 лет. Н.Гумилёв много раз настойчиво просит руки

Ахматовой. Наконец в 1910 году она даёт согласие. 25 апреля 1910 года «за

Днепром в деревенской церкви» состоялось венчание. После этого они

уезжают в свадебное путешествие в Париж. После возвращения поселяются в

Царском Селе. Глубокое чувство к ней определило характер женских

образов в его поэтическом сборнике «Путь конквистадоров». Но их брак

нельзя было назвать счастливым, так как отношения между мужем и женой

скорее напоминали «тайное единоборство».

Н.Гумилёв тонко чувствовал поэзию и не мог не понимать, что его жена –

необычная женщина. Но когда А.Ахматова призналась, что пишет стихи, он посоветовал ей лучше заняться танцами. Может быть потому так полуиронично, полувсерьёз звучат его стихи о ней:

Из города Змиева,

Из города Киева,

Я взял не жену, а колдунью,

А думал – забавницу,

Гадал – своенравницу,

Весёлую птицу-певунью.

Начало поэтического творчества .

В петербургских литературных кругах Ахматову вначале воспринимали как «ученицу Гумилёва»,но уже первый сборник её стихотворений «Вечер», вышедший в 1912 году, принёс ей известность вполне самостоятельного поэта, а вторая книга «Чётки»(1914) стала

настолько популярной, что выдержала за несколько лет 10 изданий!

Простота и прозрачность стихов её первых двух книг сочеталась с подлинностью чувства, глубокой

психологической насыщенностью чётко выбранных и умело расположенных деталей.

Вот я один в вечерний тихий час,

Я буду думать лишь о Вас, о Вас.

Возьмусь за книгу, но прочту: “Она”,

И вновь душа пьяна и смятена.

Я брошусь на скрипучую кровать,

Подушка жжёт… нет, мне не спать, а

ждать.

И крадучись я подойду к окну,

На дымный луг взгляну и на луну,

Вон там, у клумб, Вы мне сказали: “Да”,

О, это “да” со мною навсегда.

И вдруг сознанье бросит мне в ответ,

Что вас, покорной, не было и нет,

Что ваше “да”, ваш трепет у сосны,

Ваш поцелуй – лишь бред весны и сны.

Тебе покорной! Ты сошёл с ума!

Покорна я одной господней воле.

Я не хочу ни трепета, ни боли.

Мне муж – палач, а дом его –

тюрьма.

Но, видишь ли! ведь я пришла

сама…

Декабрь рождался, ветры выли в

поле,

И было так светло в твоей неволе,

А за окошком сторожила тьма.

Так птица о прозрачное стекло

Всем телом бьётся в зимнее

ненастье,

И кровь пятнает белое крыло.

Теперь во мне спокойствие и

счастье.

Прощай, мой тихий, ты мне вечно

мил

За то, что в дом свой странницу

пустил.

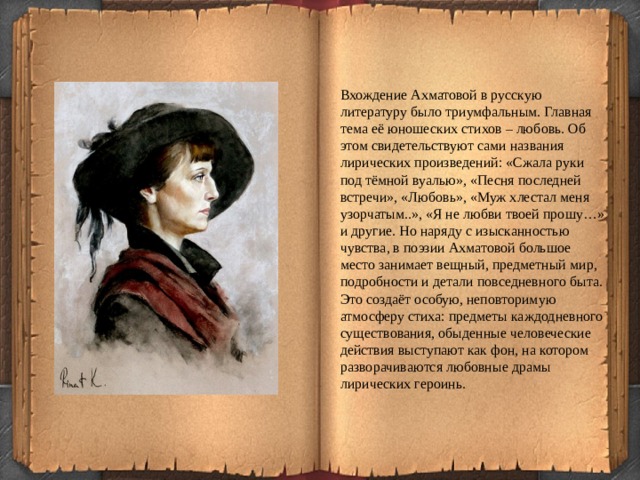

Вхождение Ахматовой в русскую литературу было триумфальным. Главная

тема её юношеских стихов – любовь. Об этом свидетельствуют сами названия лирических произведений: «Сжала руки под тёмной вуалью», «Песня последней встречи», «Любовь», «Муж хлестал меня узорчатым..», «Я не любви твоей прошу…» и другие. Но наряду с изысканностью чувства, в поэзии Ахматовой большое место занимает вещный, предметный мир, подробности и детали повседневного быта. Это создаёт особую, неповторимую атмосферу стиха: предметы каждодневного существования, обыденные человеческие действия выступают как фон, на котором

разворачиваются любовные драмы лирических героинь.

Лирические героини в стихах Анны Ахматовой предстают в самом разном

обличье, но роднит их одно – несчастливая женская судьба. В стихотворении «Муж хлестал меня узорчатым…» героиня выступает в простонародном обличье, в произведении «Я не любви твоей прошу…», «Сколько просьб у любимой всегда!..» она сосредоточена на своих переживаниях; в других стихотворениях она то беззаботна, то прихотлива, то привередлива, то выступает в облике труженицы. То она странница и нищенка. Часто разные по лирическому тону стихотворения стоят рядом. Представляя на суд читателя разные портреты лирических героинь. В поэзии Ахматовой часто совмещаются противоположные начала:

прихотливые изгибы чувства, тончайшие психологические переживания, обострённое внимание к оттенкам красок, состояниям человеческой души, стремление запечатлеть, «остановить» мгновение. За пределами тесного круга ахматовских строф вырастает обширный мир переживаний и событий ,

Липоэтесса раскрывает движение человеческой души в маленьком лирическом стихотворении, иногда даже в отдельной строфе. Чаще всего Анну Ахматову привлекают изменения, совершающиеся в глубинах человеческого сердца. Ещё не определившиеся, а только наметившиеся, едва уловимые сочетания

противоположностей. Главное в ранней поэзии Ахматовой – это ощущение неспокойности мира, предчувствие грядущих бурь и катастроф. Всё это определяет глубинную трагичность её лирики, ощущение хрупкости счастья и человеческой жизни.

Своеобразие любовной лирики:

1)Любовь безнадёжная, несбывшаяся.

2)Сюжетность стихов.

3)Психологизм лирической героини.

4)близость стиха разговорному строю языка.

Поэтическое мастерство:

1)Малый объём произведений.

2)Мастер детали, овеществление поэтических образов.