- Презентацию подготовила учитель русского языка и литературы МКОУ

- А – Донская СОШ

Коптева Л.М.

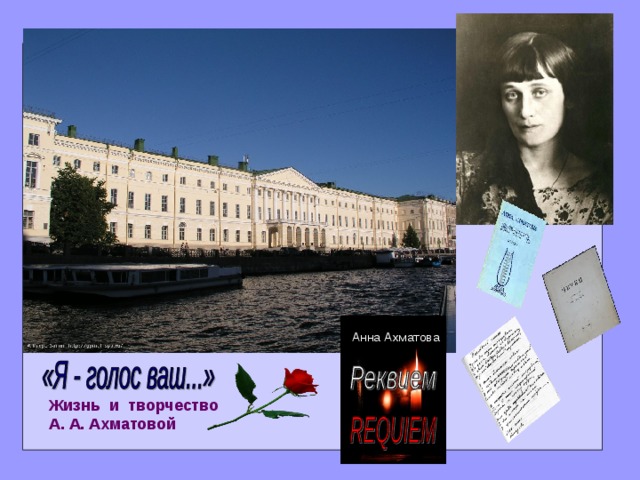

Анна Ахматова

Жизнь и творчество

А. А. Ахматовой

Одни глядятся в ласковые взоры,

Другие пьют до солнечных лучей,

А я всю ночь веду переговоры

С неукротимой совестью своей.

А.Ахматова. 1936

К.Петров – Водкин. А.Ахматова. 1922

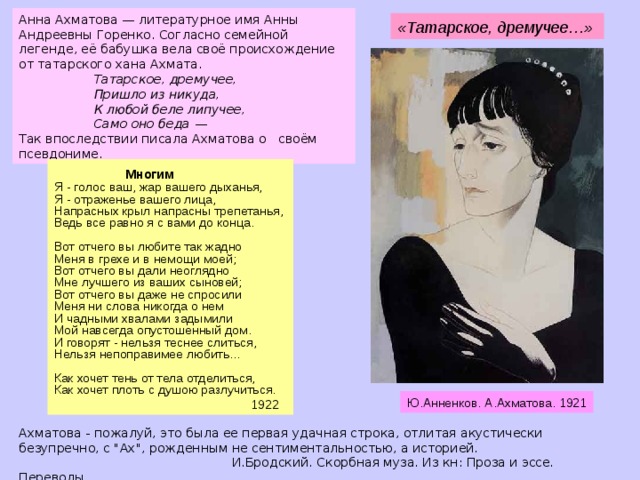

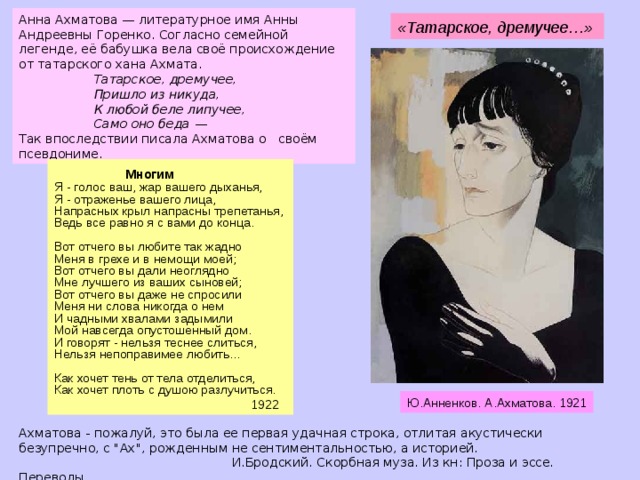

Анна Ахматова — литературное имя Анны Андреевны Горенко. Согласно семейной легенде, её бабушка вела своё происхождение от татарского хана Ахмата.

Татарское, дремучее,

Пришло из никуда,

К любой беле липучее,

Само оно беда —

Так впоследствии писала Ахматова о своём псевдониме.

«Татарское, дремучее…»

Многим Я - голос ваш, жар вашего дыханья, Я - отраженье вашего лица, Напрасных крыл напрасны трепетанья, Ведь все равно я с вами до конца. Вот отчего вы любите так жадно Меня в грехе и в немощи моей; Вот отчего вы дали неоглядно Мне лучшего из ваших сыновей; Вот отчего вы даже не спросили Меня ни слова никогда о нем И чадными хвалами задымили Мой навсегда опустошенный дом. И говорят - нельзя теснее слиться, Нельзя непоправимее любить... Как хочет тень от тела отделиться, Как хочет плоть с душою разлучиться.

1922

Ю.Анненков. А.Ахматова. 1921

Ахматова - пожалуй, это была ее первая удачная строка, отлитая акустически безупречно, с "Ах", рожденным не сентиментальностью, а историей.

И.Бродский. Скорбная муза. Из кн: Проза и эссе. Переводы

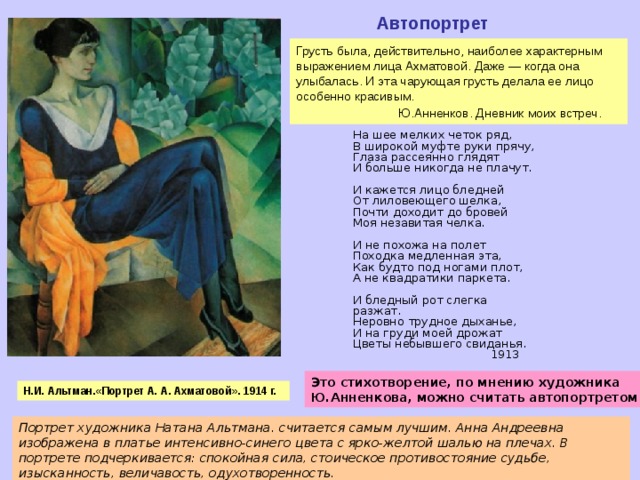

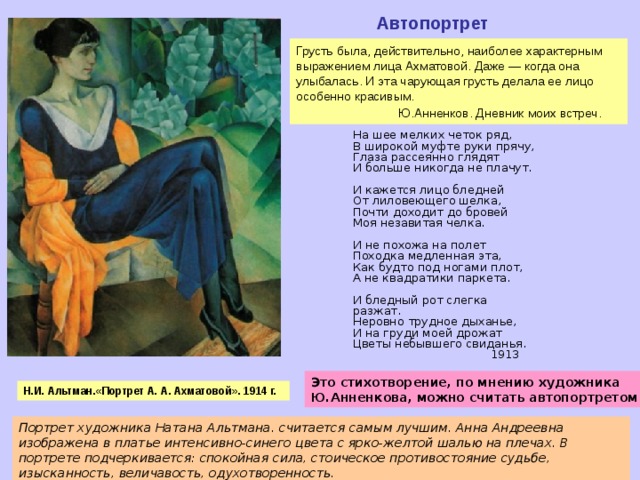

Автопортрет

Грусть была, действительно, наиболее характерным выражением лица Ахматовой. Даже — когда она улыбалась. И эта чарующая грусть делала ее лицо особенно красивым. Ю.Анненков. Дневник моих встреч.

На шее мелких четок ряд, В широкой муфте руки прячу, Глаза рассеянно глядят И больше никогда не плачут. И кажется лицо бледней От лиловеющего шелка, Почти доходит до бровей Моя незавитая челка. И не похожа на полет Походка медленная эта, Как будто под ногами плот, А не квадратики паркета. И бледный рот слегка разжат. Неровно трудное дыханье, И на груди моей дрожат Цветы небывшего свиданья. 1913

Это стихотворение, по мнению художника

Ю.Анненкова, можно считать автопортретом

Н.И. Альтман.«Портрет А. А. Ахматовой». 1914 г.

Портрет художника Натана Альтмана. считается самым лучшим. Анна Андреевна изображена в платье интенсивно-синего цвета с ярко-желтой шалью на плечах. В портрете подчеркивается: спокойная сила, стоическое противостояние судьбе, изысканность, величавость, одухотворенность.

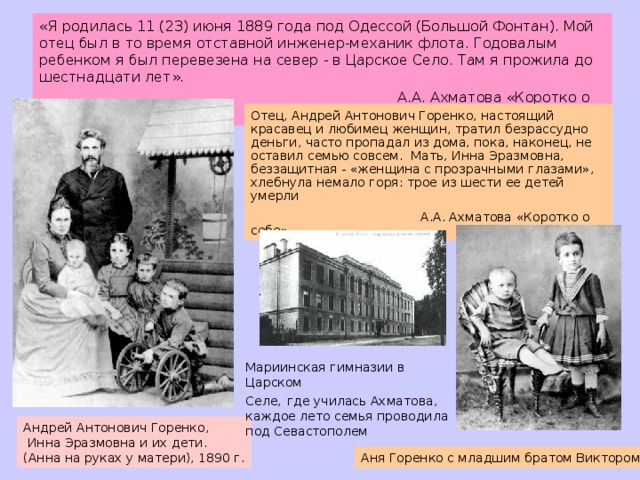

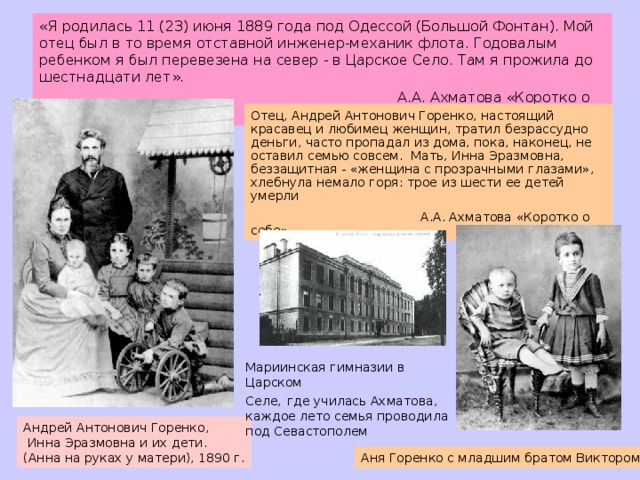

«Я родилась 11 (23) июня 1889 года под Одессой (Большой Фонтан). Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребенком я был перевезена на север - в Царское Село. Там я прожила до шестнадцати лет».

А.А. Ахматова «Коротко о себе»

Отец, Андрей Антонович Горенко, настоящий красавец и любимец женщин, тратил безрассудно деньги, часто пропадал из дома, пока, наконец, не оставил семью совсем. Мать, Инна Эразмовна, беззащитная - «женщина с прозрачными глазами», хлебнула немало горя: трое из шести ее детей умерли

А.А. Ахматова «Коротко о себе»

Мариинская гимназии в Царском

Селе, где училась Ахматова, каждое лето семья проводила

под Севастополем

Андрей Антонович Горенко,

Инна Эразмовна и их дети.

(Анна на руках у матери), 1890 г.

Аня Горенко с младшим братом Виктором

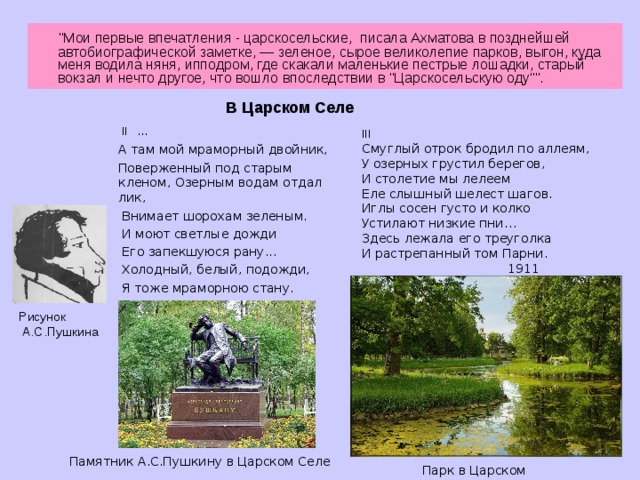

"Мои первые впечатления - царскосельские, писала Ахматова в позднейшей автобиографической заметке, — зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в "Царскосельскую оду"".

В Царском Селе

II ...

А там мой мраморный двойник,

Поверженный под старым кленом, Озерным водам отдал лик,

Внимает шорохам зеленым.

И моют светлые дожди

Его запекшуюся рану...

Холодный, белый, подожди,

Я тоже мраморною стану.

III

Смуглый отрок бродил по аллеям,

У озерных грустил берегов,

И столетие мы лелеем

Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко

Устилают низкие пни…

Здесь лежала его треуголка

И растрепанный том Парни.

1911

Рисунок

А.С.Пушкина

Памятник А.С.Пушкину в Царском Селе

Парк в Царском Селе

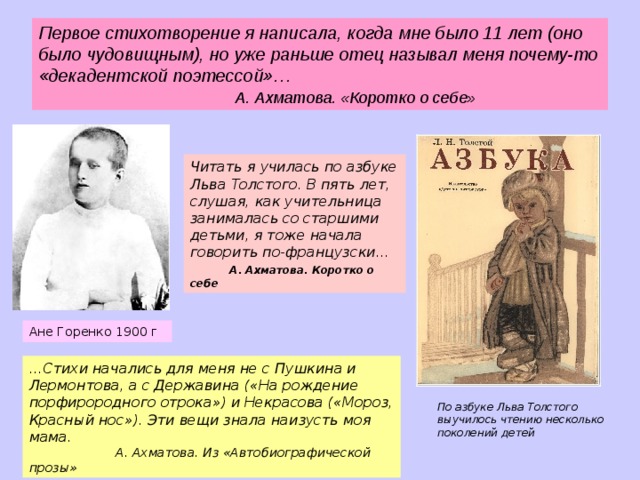

Первое стихотворение я написала, когда мне было 11 лет (оно было чудовищным), но уже раньше отец называл меня почему-то «декадентской поэтессой»… А. Ахматова. «Коротко о себе»

Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже начала говорить по-французски…

А. Ахматова. Коротко о себе

Ане Горенко 1900 г

… Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина («На рождение порфирородного отрока») и Некрасова («Мороз, Красный нос»). Эти вещи знала наизусть моя мама.

А. Ахматова. Из «Автобиографической прозы»

По азбуке Льва Толстого

выучилось чтению несколько

поколений детей

В 1905 г. после развода родителей Ахматова с матерью переехала в Евпаторию. В 1906 — 1907 гг. она училась в выпускном классе Киево - Фундуклеевской гимназии, в 1908 - 1910 гг. - на юридическом отделении Киевских высших женских курсов. С 1910 по 1916 г. жила в основном в Царском Селе, училась на Высших историко-литературных курсах Н. П. Раева

УЧИТЕЛЬ

Памяти Иннокентия Анненского А тот, кого учителем считаю, Как тень прошел и тени не оставил, Весь яд впитал, всю эту одурь выпил, И славы ждал, и славы не дождался, Кто был предвестьем, предзнаменованьем, Всех пожалел, во всех вдохнул томленье - И задохнулся... 1945

Образование

И. Ф. Анненский

Я веду свое начало от стихов Анненского. Его творчество, на мой взгляд, отмечено трагизмом, искренностью и художественной целостностью".

«Грядущее, созревшее в прошедшем»

Е. Осетров. Вопросы литературы. 1965. № 4.

Аня Горенко. Фото 1911

Курс лекций по истории античной драмы на Высших историко-литературных и юридическихкурсах Раева в 1908-1909 гг. читал И. Ф. Анненский, к творчеству которого А.Ахматова сохранила уважение на всю жизнь и считала своим учителем.

На обложке воспроизведен фрагмент афиши к спектаклю Камерного театра "Фамира-кифарэд" (1916) по драме И. Ф. Анненского работы Александры Экстер.

Ахматова и Гумилев

С Аней Горенко, девочкой младше него на три года, он познакомился 1903 году в Царском селе, где поселились обе семьи. Многолетнее роковое чувство, с тремя отказами Анны, завершилось женитьбой на ней.

Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженой голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец - в напускной важности, которая так меня удивила при первой встрече и которая вдруг сползала, куда-то улетучивалась, пока он не спохватывался и не натягивал ее на себя сызнова.

В.Ходасевич. Гумилев и Блок.

Из кн: Некрополь

Аня Горенко – гимназистка

Фото 1904

Николай Гумилев

Фото.1912

Меж тем женщины влюблялись в него. Был он от природы робок, застенчив, болезнен. Он сам переделал, сам воспитал себя. Он стал путешественником, охотником на львов, уланом. Записался добровольцем на войну 1914 года, принимал участи в боях и заслужил две солдатские награды: Георгиевские кресты 4-й и 3-й степени. О.Кучкина. Газета «Комс.пр.»4.04. 2011

Бесконечное жениховство Николая Степановича

и мои столь же бесконечные отказы, наконец, утомили даже мою кроткую маму и она сказала мне с упреком: «Невеста неневестная», что показалось мне кощунством. Почти каждая наша встреча кончалась моим отказом выйти за него замуж.

Анна Ахматова, Из «Записных книжек»

Н.Гумилев в своем кабинете. Фото 1915

«А на жизнь мою…грусть легла…»

В 1910-м (25 апреля ст. ст.) я вышла замуж за Н. С. Гумилева, и мы поехали на месяц в Париж.

В ремешках пенал и книги были, Возвращался я домой из школы. Эти липы, верно, не забыли Нашу встречу, мальчик мой веселый.

Только ставши лебедем надменным,

Изменился серый лебеденок, А на жизнь мою, лучом нетленным, Грусть легла, и голос мой незвонок.

А.Ахматова. 1912

Н.Гумилев. Фотоархив

А.Ахматова.

Фото начала 1920 -х

Откуда я пришел, не знаю..

Не знаю я, куда уйду, Когда победно отблистаю В моем сверкающем саду... Н.Гумилев. "Credo"

Ахматова ушла из его жизни и его Царскосельского дома накануне Февральской революции. Говорила, что в этом доме ее не покидало какое то зловещее предчувствие. Позднее она считала это предчувствием гибели поэта. …" И умру я не на постели, при нотариусе и враче...»,- написал поэт. Его арестовали 3 августа 1921 года, за четыре дня до смерти близкого ему Блока, по делу об участии в заговоре профессора Таганцева. 1 сентября "Петроградская правда" опубликовала 61 имя осужденных и расстрелянных. Среди них был Николай Степанович Гумилев. Гумилев с самого начала не принял большевиков. До сих пор не поставлена точка в исследованиях, было ли дело сфальсифицировано или имело под собой реальную почву. Свидетели рассказывали, что перед расстрелом он был спокоен, читал в камере Гомера и Евангелие. В тридцать пять он ушел в бессмертие. О.Кучкина. Газета «Комс.пр.» 4.04. 2011

На похоронах А.Блока в 1921 году, Ахматова узнает об аресте мужа, теперь уже бывшего, Н.Гумилева. Она бросилась лопотать, добилась решения об отмене расстрела, но оно опоздало на два дня…

Последняя фотография Н.Гумилева

Не бывать тебе в живых,

Со снегу не встать

Двадцать восемь штыковых,

Огнестрельных пять.

Горькую обновушку

Другу шила я,

Любит, любит кровушку

Русская земля .

Август 1921г.

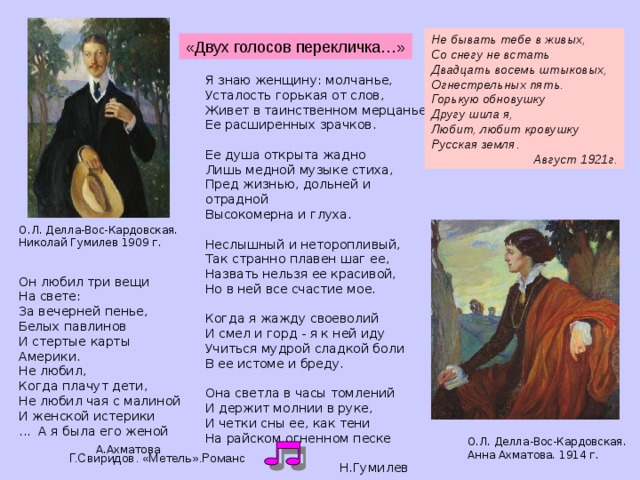

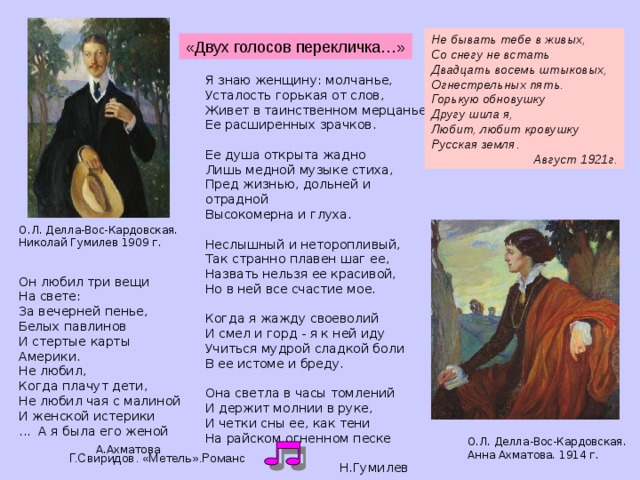

«Двух голосов перекличка…»

Я знаю женщину: молчанье,

Усталость горькая от слов,

Живет в таинственном мерцанье

Ее расширенных зрачков.

Ее душа открыта жадно

Лишь медной музыке стиха,

Пред жизнью, дольней и отрадной

Высокомерна и глуха.

Неслышный и неторопливый,

Так странно плавен шаг ее,

Назвать нельзя ее красивой,

Но в ней все счастие мое.

Когда я жажду своеволий

И смел и горд - я к ней иду

Учиться мудрой сладкой боли

В ее истоме и бреду.

Она светла в часы томлений

И держит молнии в руке,

И четки сны ее, как тени

На райском огненном песке

Н.Гумилев

О.Л. Делла-Вос-Кардовская.

Николай Гумилев 1909 г.

Он любил три вещи

На свете:

За вечерней пенье,

Белых павлинов

И стертые карты Америки.

Не любил,

Когда плачут дети,

Не любил чая с малиной

И женской истерики

... А я была его женой

А.Ахматова

О.Л. Делла-Вос-Кардовская.

Анна Ахматова. 1914 г.

Г.Свиридов. «Метель».Романс

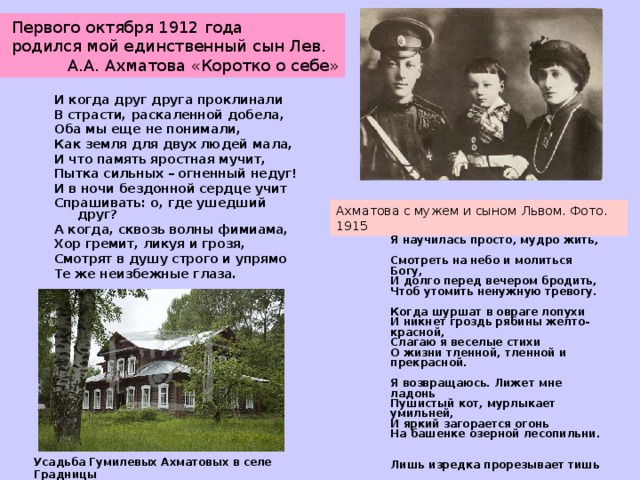

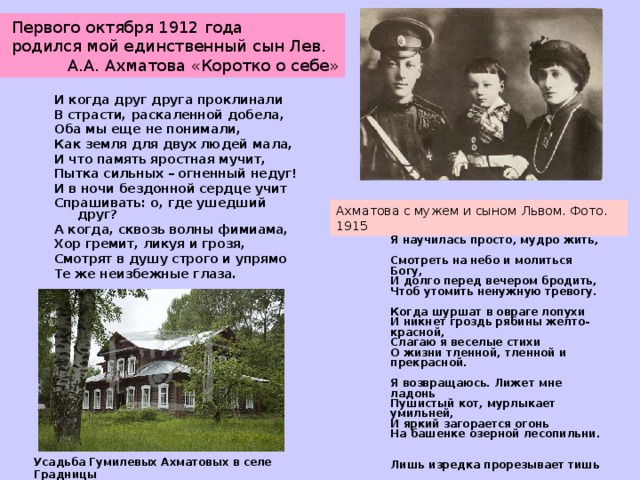

Первого октября 1912 года

родился мой единственный сын Лев.

А.А. Ахматова «Коротко о себе»

И когда друг друга проклинали

В страсти, раскаленной добела,

Оба мы еще не понимали,

Как земля для двух людей мала,

И что память яростная мучит,

Пытка сильных – огненный недуг!

И в ночи бездонной сердце учит

Спрашивать: о, где ушедший друг?

А когда, сквозь волны фимиама,

Хор гремит, ликуя и грозя,

Смотрят в душу строго и упрямо

Те же неизбежные глаза.

1909

Ахматова с мужем и сыном Львом. Фото. 1915

Я научилась просто, мудро жить, Смотреть на небо и молиться Богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат в овраге лопухи И никнет гроздь рябины желто-красной, Слагаю я веселые стихи О жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь Пушистый кот, мурлыкает умильней, И яркий загорается огонь На башенке озерной лесопильни. Лишь изредка прорезывает тишь Крик аиста, слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, Мне кажется, я даже не услышу. 1912

Усадьба Гумилевых Ахматовых в селе Градницы

Анна Ахматова в изобразительном искусстве

Божественная неповторимость личности в данном случае подчеркивалась ее потрясающей красотой. От одного взгляда на нее перехватывало дыхание. Высокую, темноволосую, смуглую, стройную и невероятно гибкую, с бледно-зелеными глазами снежного барса, ее в течение полувека рисовали, писали красками, ваяли в гипсе и мраморе, фотографировали многие и многие, начиная от Амедео Модильяни. Стихи, посвященные ей, составили бы больше томов, чем все ее сочинения. Все это я говорю к тому, что внешняя сторона ее Я ошеломляла. Скрытая сторона натуры полностью соответствовала внешности, что доказали стихи, затмившие одно и другое.

И.Бродский. Скорбная муза. Из кн: Проза и эссе. Переводы

Вы уже познакомились с работами Петрова – Водкина, Альтмана,

Анненкова, а теперь мы встретимся с работами А. Осмеркина и

А. Модильяни

А.А. Осмеркин. Ленинград.

Белая ночь. А.Ахматова

Портрет Анны Андреевны, художника

А. Осмеркина несколько отошел от традиций:

он усилил «земные» черты Анны Андреевны — человека сложной судьбы, мудрой простоты, сдержанной боли. Ахматова изображена в белом платье, на фоне шереметьевских лип. Она сидит у окна своего Фонтанного дома, где так часто приходила муза- богиня поэзии, которую Анна Андреевна ласково называла «милой гостьей с дудочкой в руке».

Фонтанный дом. Комната А.Ахматовой

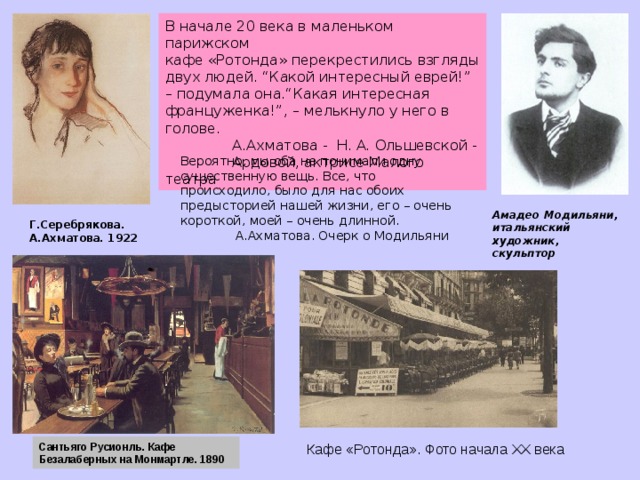

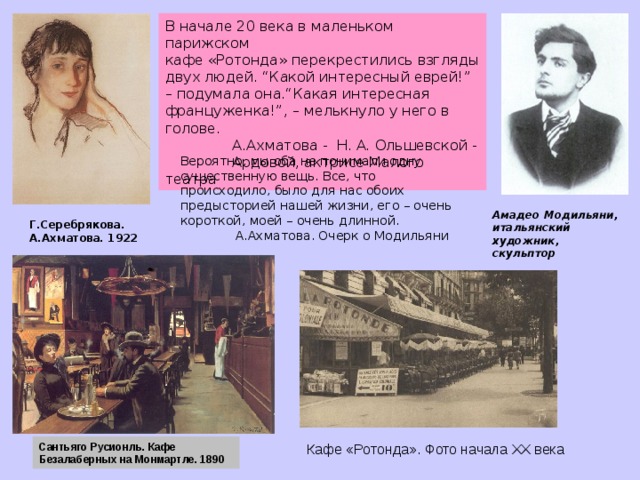

В начале 20 века в маленьком парижском

кафе «Ротонда» перекрестились взгляды двух людей. “Какой интересный еврей!” – подумала она.“Какая интересная француженка!”, – мелькнуло у него в голове.

А.Ахматова - Н. А. Ольшевской -

Ардовой, актрисе Малого театра

Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь. Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни, его – очень короткой, моей – очень длинной.

А.Ахматова. Очерк о Модильяни

Амадео Модильяни,

итальянский художник, скульптор

Г.Серебрякова.

А.Ахматова. 1922

Кафе «Ротонда». Фото начала ХХ века

Сантьяго Русионль. Кафе

Безалаберных на Монмартле. 1890

“ Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов. В два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи, Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому что я тогда не знала еще итальянского. Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки” , - вспоминала А.Ахматова

Звенела музыка в саду Таким невыразимым горем. Свежо и остро пахли морем На блюде устрицы во льду. Он мне сказал: "Я верный друг!" И моего коснулся платья. Так не похожи на объятья Прикосновенья этих рук. Так гладят кошек или птиц, Так на наездниц смотрят стройных... Лишь смех в глазах его спокойных Под легким золотом ресниц. А скорбных скрипок голоса Поют за стелющимся дымом: "Благослови же небеса - Ты в первый раз одна с любимым

А. Ахматова Из кн. «Вечер»

.

Третьякова Наталия. Ахматова и Модильяни.

У неоконченного портрета

«Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, — вспоминает поэт, -

эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы

я их окантовала и повесила в моей комнате.

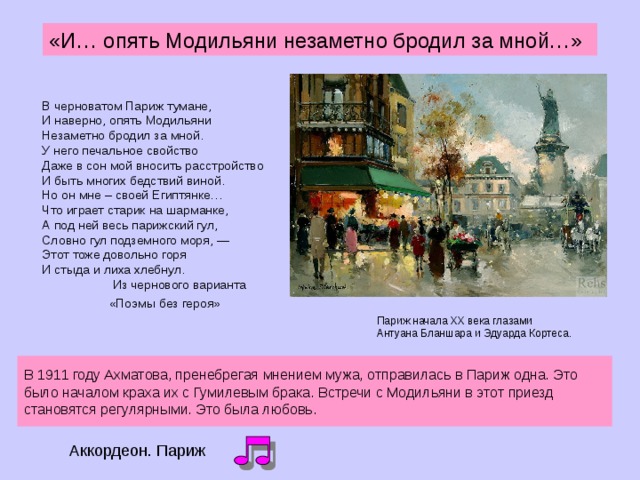

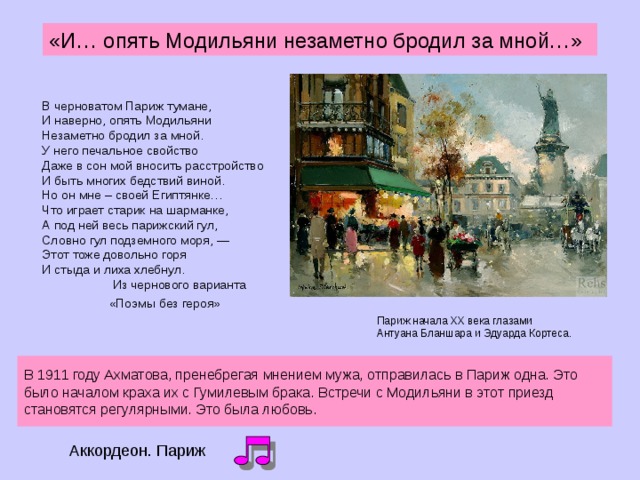

«И… опять Модильяни незаметно бродил за мной…»

В черноватом Париж тумане,

И наверно, опять Модильяни

Незаметно бродил за мной.

У него печальное свойство

Даже в сон мой вносить расстройство

И быть многих бедствий виной.

Но он мне – своей Египтянке…

Что играет старик на шарманке,

А под ней весь парижский гул,

Словно гул подземного моря, —

Этот тоже довольно горя

И стыда и лиха хлебнул.

Из чернового варианта

«Поэмы без героя»

Париж начала ХХ века глазами

Антуана Бланшара и Эдуарда Кортеса.

В 1911 году Ахматова, пренебрегая мнением мужа, отправилась в Париж одна. Это было началом краха их с Гумилевым брака. Встречи с Модильяни в этот приезд становятся регулярными. Это была любовь.

Аккордеон. Париж

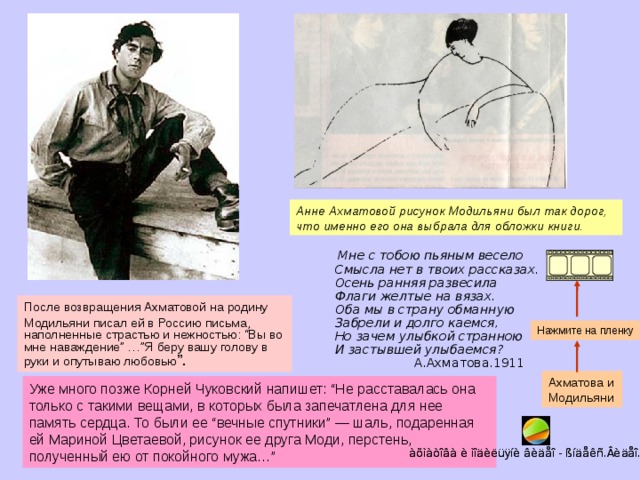

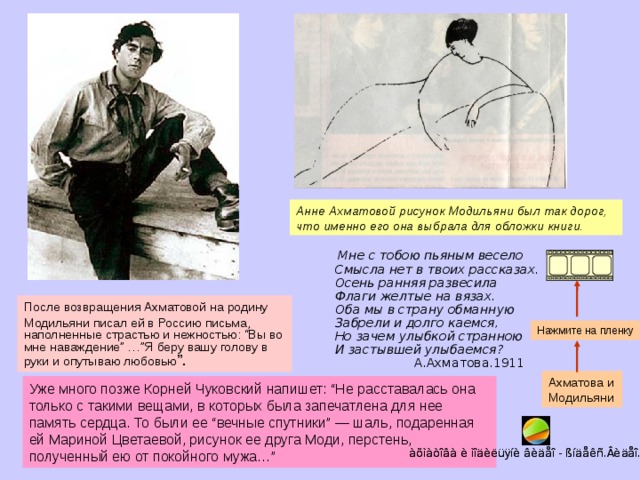

Анне Ахматовой рисунок Модильяни был так дорог, что именно его она выбрала для обложки книги.

Мне с тобою пьяным весело Смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила Флаги желтые на вязах. Оба мы в страну обманную Забрели и долго каемся, Но зачем улыбкой странною И застывшей улыбаемся? А.Ахматова.1911

П осле возвращения Ахматовой на родину

Модильяни писал ей в Россию письма, наполненные с трастью и нежностью : “Вы во мне наваждение” …”Я беру вашу голову в руки и опутываю любовью ”.

Нажмите на пленку

Ахматова и Модильяни

Уже много позже Корней Чуковский напишет: “Не расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее память сердца. То были ее “вечные спутники” — шаль, подаренная ей Мариной Цветаевой, рисунок ее друга Моди, перстень, полученный ею от покойного мужа…”

Анна Ахматова и её

товарищи по «Цеху поэтов»

В 1910 году явно обозначился кризис

символизма, и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие - в акмеизм.

Вместе с моими товарищами по Первому

Цеху поэтов - Мандельштамом, Зенкевичем

и Нарбутом - я сделалась акмеисткой

А.Ахматова «Коротко о себе»

Анна Ахматова

Николай Гумилев

С момента основания "Цеха поэтов"

Ахматова стала его секретарем и

деятельным участником.

Сергей Городецкий

О.Мандельштам

Владимир. Нарбут

М.Зенкевич

В 1912 году вышел мой первый сборник стихов -

«Вечер». Напечатано было всего триста экземпляров. Критика отнеслась к нему благосклонно.

А.Ахматова. «Коротко о себе»

Начало творчества

Анна Ахматова обладает способностью понимать и любить вещи именно в их непонятной связи с переживаемыми минутами. Часто она точно и определенно упоминает какой-нибудь предмет (перчатку на столе, облако как беличья шкурка на небе, желтый свет свечей в спальне, треуголку в Царскосельском парке), казалось бы не имеющий отношения ко всему стихотворению, брошенный и забытый, но именно от этого упоминания более ощутимый укол, более сладостный яд мы чувствуем.

Не будь этой беличьей шкурки, и все стихотворение, может быть, не имело бы той хрупкой пронзительности, которую оно имеет.

Кузмин М. Предисловие к сборнику «Вечер»

В 1912 г. вышел первый

сборник Ахматовой "Вечер"

Г.Серебрякова.

А.Ахматова. 1922

25 марта 1911 года старого стиля

(Благовещенье) Гумилев вернулся из

своего путешествия в Африку (Аддис-

Абеба). В нашей первой беседе он между

прочим спросил меня: "А стихи ты писала?"

Я, тайно ликуя, ответила: "Да". Он

попросил почитать, прослушал

несколько стихотворений и сказал: "Ты

поэт – надо делать книгу". Вскоре были

стихи в "Аполлоне" (1911, №4, стр.). А.Ахматова. Разъяснение одного

недоразумения

Так беспомощно грудь холодела,

Но шаги мои были легки,

Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки.

Показалось,, что много ступеней,

А я знала, их только три!

Между клёнов шёпот осенний

Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,

Переменчивой, злой судьбой».

Я ответила: «Милый, милый!

И я тоже. - Умру с тобой...».

Это песня последней встречи,

Я взглянула на тёмный дом,

Только в спальне горели свечи

Равнодушно-жёлтым огнём.

1911 г.

Сборник Ахматовой "Вечер»

переиздавался 13 раз и ввел

А.Ахматову в круг истинных

поэтов

Многие исследователи называют

стихотворения Ахматовой новеллами,

лирическими романами, отмечая их «сюжетность»

А.А.Ахматова читает стихотворение

«Сжала руки под темной вуалью…»

Анализ стихотворения А.А. Ахматовой «Песня последней встречи»

В8 Назовите художественный приём, помогающий А.А. Ахматовой передать состояние природы, которая наделяется человеческими

чувствами: «Между клёнов шёпот осенний попросил: «Со мною умри!..».

Ответ:---------------- (олицетворение)

В9. Из первой строфы стихотворения выпишите предметную художественную деталь (в именительном падеже), передающую эмоциональное состояние лирической героини.

Ответ: ------------------ (перчатка)

В10. Какое средство художественной изобразительности использует поэтесса в последней строке стихотворения?

Ответ: ----------------------------------- (метафора, метафорический эпитет)

B11 Обратитесь к первым трём строкам стихотворения «Песня последней встречи» и определите их стихотворный размер.

Ответ: ----------------------------(анапест)

B12 Какой художественный приём помогает А.А. Ахматовой «рассказать» о «смятении чувств» лирической героини: «я... надела», «я

ответила», «я взглянула», «и я... умру».

Ответ: -------------------------- (повтор)

С3 Почему литературоведы называют это стихотворение А.А. Ахматовой «рассказом в стихах»?

С4 У каких известных вам поэтов есть подобные рассказы в стихах о любви?

Вывод:

В коротком стихотворении заключена целая повесть о духовной жизни героини, трагедии последней встречи. Свечи, горящие «равнодушно-желтым огнем» - напоминание о привычном, будничном ходе жизни, из которого героиню вырвала любовь. Любовь лишь на миг озарила жизнь главной героини, наполнила ее светом и жизнью. Через емкие выразительные, «говорящие» детали показана целая гамма переживаний героини. Иногда строки из произведений Ахматовой становились пословицами:

«Сколько просьб у любимой всегда!

У разлюбленной просьб не бывает».

Рассказы о любви в стихах мы можем обнаружить в поэзии Ф.И.Тютчева («О, как убийственно мы любим…»), Н.А. Некрасова («Я не люблю

иронии твоей...»), В.В. Маяковского («Лиличка! Вместо письма ») Так в стихотворении Н.А.Некрасова «Я не люблю иронии твоей…» (1850) появляется образ независимой героини, подчас своенравной и неуступчивой, в отношениях наступает заметный холодок:

Так осенью бурливее река,

Но холодней бушующие волны...

Духовная близость сменяется размолвкой и ссорой, в словах лирического героя предчувствуется близкое расставание:

Кипим сильней, последней жаждой полны,

Но в сердце тайный холод и тоска...

Любовь как трагическое и безвыходное противостояние. Разночинная пылкая ссора / И в любви его темой была», - отмечает поэт А. Кушнер

Предшественники поэта предпочитали изображать это чувство в прекрасных мгновениях. Некрасов, поэтизируя взлеты любви, не обошел вниманием и ту «прозу», которая «в любви неизбежна»

Сборник «Четки» (1914)

Следующий сборник «Четки» сделал ее славу равной славе Блока, и с этого года (1914) сборники стихов Ахматовой постепенно становятся настольными книгами целого поколения.

Ю.Анненков. Дневник моих встреч

Если единичное получило общее значение, то, очевидно, источник очарования был не только в занимательности выражаемой личности, но и в искусстве выражать ее, в новом умении видеть и любить человека. … Ее призвание — в рассечении пластов.

Н. В. Недоброво. 1915 г.

А.А.Ахматова Сборник "Четки" . 1914

А.Ахматова. Фото 1922

Приходи на меня посмотреть. Приходи. Я живая. Мне больно. Этих рук никому не согреть, Эти губы сказали: "Довольно!" Каждый вечер подносят к окну Мое кресло. Я вижу дороги. О, тебя ли, тебя ль упрекну За последнюю горечь тревоги! Не боюсь на земле ничего, В задыханьях тяжелых бледнея. Только ночи страшны оттого, Что глаза твои вижу во сне я. 1912

Из сборника «Четки»

Настоящую нежность не спутаешь Ни с чем, и она тиха. Ты напрасно бережно кутаешь Мне плечи и грудь в меха, И напрасно слова покорные Говоришь о первой любви. Как я знаю эти упорные, Несытые взгляды твои

1913

Приходи на меня посмотреть. стихи А.Ахматовой

музыка В. Бибергана исполняет Елена Камбурова

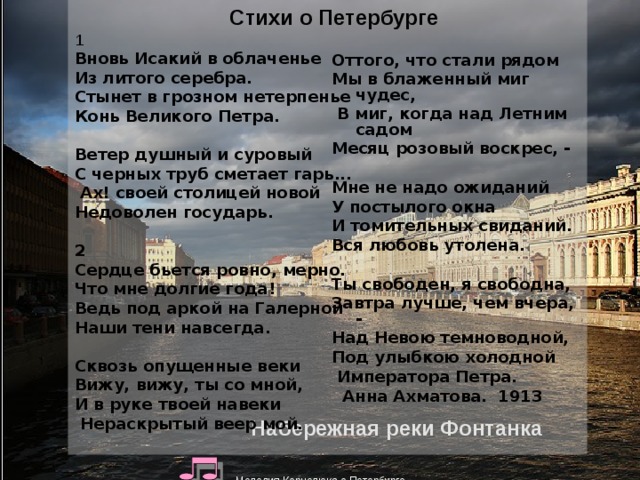

Стихи о Петербурге

1

Вновь Исакий в облаченье

Из литого серебра.

Стынет в грозном нетерпенье

Конь Великого Петра.

Ветер душный и суровый

С черных труб сметает гарь...

Ах! своей столицей новой

Недоволен государь.

2

Сердце бьется ровно, мерно.

Что мне долгие года!

Ведь под аркой на Галерной

Наши тени навсегда.

Сквозь опущенные веки

Вижу, вижу, ты со мной,

И в руке твоей навеки

Нераскрытый веер мой.

Оттого, что стали рядом

Мы в блаженный миг чудес,

В миг, когда над Летним садом

Месяц розовый воскрес, -

Мне не надо ожиданий

У постылого окна

И томительных свиданий.

Вся любовь утолена.

Ты свободен, я свободна,

Завтра лучше, чем вчера, -

Над Невою темноводной,

Под улыбкою холодной

Императора Петра.

Анна Ахматова. 1913

Медный всадник

Фонтанный дом

Моховая

Набережная реки Фонтанка

Спас-на-крови

Литейный мост в белые ночи

Михайловский дворец или Инженерный замок

Мелодия Корнелюка о Петербурге

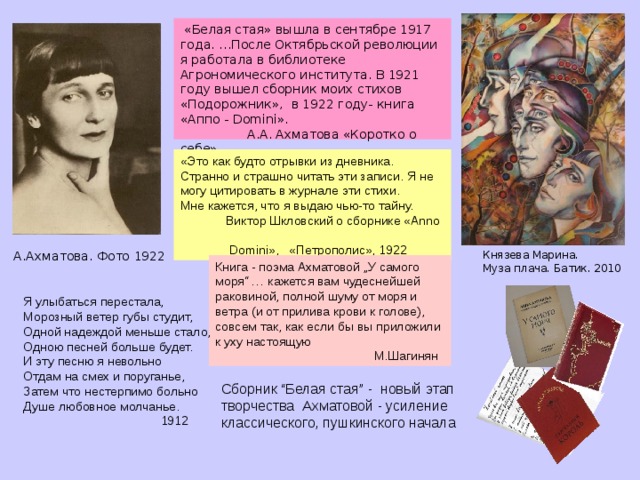

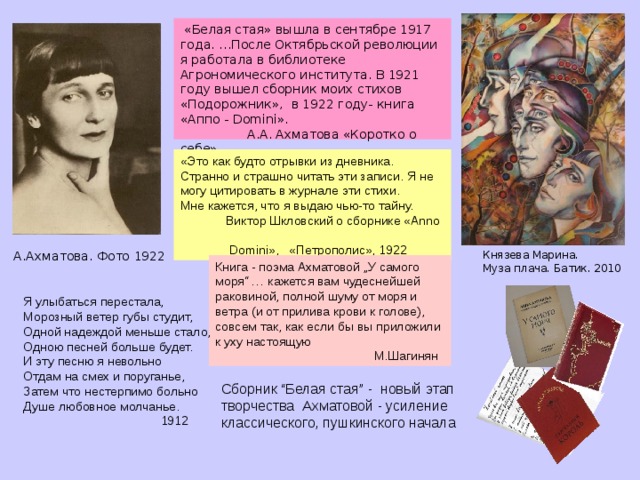

«Белая стая» вышла в сентябре 1917 года. …После Октябрьской революции я работала в библиотеке Агрономического института. В 1921 году вышел сборник моих стихов «Подорожник», в 1922 году- книга «Аппо - Domini ». А.А. Ахматова «Коротко о себе»

«Это как будто отрывки из дневника.

Странно и страшно читать эти записи. Я не могу цитировать в журнале эти стихи.

Мне кажется, что я выдаю чью-то тайну.

Виктор Шкловский о сборнике «Anno

Domini», «Петрополис», 1922

А.Ахматова. Фото 1922

Князева Марина.

Муза плача. Батик. 2010

Книга - поэма Ахматовой „У самого моря“ … кажется вам чудеснейшей раковиной, полной шуму от моря и

ветра (и от прилива крови к голове), совсем так, как если бы вы приложили

к уху настоящую

М.Шагинян

Я улыбаться перестала,

Морозный ветер губы студит,

Одной надеждой меньше стало,

Одною песней больше будет.

И эту песню я невольно

Отдам на смех и поруганье,

Затем что нестерпимо больно

Душе любовное молчанье.

1912

Сборник “Белая стая” - новый этап

творчества Ахматовой - усиление

классического, пушкинского начала

Александр Блок и Анна Ахматова

В 1916-м году Ахматова послала Блоку одну из своих новых поэм — «У самого моря» — и получила в ответ следующее письмо

… Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они - не пустяк, и много такого отрадного, светлого, как сама поэма. Все это — несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши вовсе не знала, у САМОГО моря, САМЫЙ нежный, САМЫЙ кроткий (в ЧЕТКАХ), постоянные СОВСЕМ (это, вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). Тоже СЮЖЕТ; не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо ЭКЗОТИКИ, не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больней. — Но все это пустяки, поэма настоящая и Вы — настоящая.

Преданный Вам Ал. Блок».

А.Блок

Анна Ахматова

Александру Блоку

Я пришла к поэту в гости.

Ровно полдень. Воскресенье.

Тихо в комнате просторной,

А за окнами мороз.

И малиновое солнце

Над лохматым сизым дымом.

Как хозяин молчаливый

Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,

Что запомнить каждый должен,

Мне же лучше, осторожной,

В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,

Дымный полдень, воскресенье

Доме сером и высоком

У морских ворот Невы.

Январь 1914

Анне Ахматовой

«Красота страшна», Вам скажут Вы накинете лениво Шаль испанскую на плечи, Красный розан — в волосах.

«Красота проста», Вам скажут Пестрой шалью неумело Вы укроете ребенка, Красный розан — на полу. Но, рассеянно внимая Всем словам, кругом звучащий, Вы задумаетесь грустно И твердите про себя: «Не страшна и не проста я; Я не так страшна, чтоб просто Убивать; не так проста я, Чтоб не знать, что жизнь страшна».

«Я пришла к поэту в гости…»

Доме сером и высоком

У морских ворот Невы

в Петербурге, где жил А.Блок

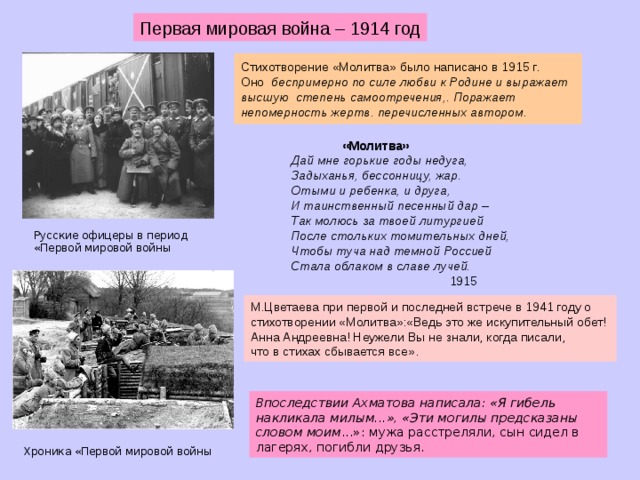

Первая мировая война – 1914 год

В годы Первой мировой войны Ахматова не разделяла официальный патриотический пафос, однако с болью отозвалась на трагедии военного времени

Июль 1914

Пахнет гарью. Четыре недели Торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели И осина уже не дрожит. Стало солнце немилостью Божьей, Дождик с пасхи полей не кропил. Приходил одноногий прохожий И один на дворе говорил: «Сроки страшные близятся. Скоро Станет тесно от свежих могил. Ждите глада, и труса, и мора, И затменья небесных светил. Только нашей земли не разделит На потеху себе супостат: Богородица белый расстелет Над скорбями великими плат».II

- Можжевельника запах сладкий От горящих лесов летит. Над ребятами стонут солдатки, Вдовий плач по деревне звенит. Не напрасно молебны служились, О дожде тосковала земля: Красной влагой тепло окропились Затоптанные поля. Низко, низко небо пустое, И голос молящего тих: «Ранят тело твое пресвятое, мечут жребий о ризах твоих». 20 июля 1914 Слепнево

Н.Гумилев в форме

Уланского полка

«Пахнет гарью…» - хроника

Первой мировой войны

«Скоро станет тесно от свежих могил…» -

хроника Первой мировой войны

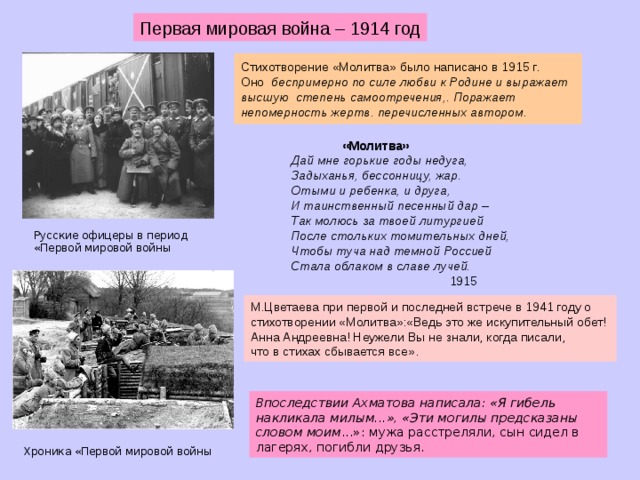

Первая мировая война – 1914 год

Стихотворение «Молитва» было написано в 1915 г. Оно беспримерно по силе любви к Родине и выражает высшую степень самоотречения,. Поражает непомерность жертв. перечисленных автором.

«Молитва»

Дай мне горькие годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар.

Отыми и ребенка, и друга,

И таинственный песенный дар –

Так молюсь за твоей литургией

После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией

Стала облаком в славе лучей.

1915

Русские офицеры в период

«Первой мировой войны

М.Цветаева при первой и последней встрече в 1941 году о

стихотворении «Молитва»:«Ведь это же искупительный обет!

Анна Андреевна! Неужели Вы не знали, когда писали,

что в стихах сбывается все».

Впоследствии Ахматова написала: «Я гибель накликала милым...», «Эти могилы предсказаны словом моим ...»: мужа расстреляли, сын сидел в лагерях, погибли друзья.

Хроника «Первой мировой войны

«В терновом венке революций

грядет… семнадцатый год…»

ПЕТРОГРАД, 1919 И мы забыли навсегда, Заключены в столице дикой, Озера, степи, города И зори родины великой.

В кругу кровавом день и ночь Долит жестокая истома... Никто нам не хотел помочь За то, что мы остались дома,

За то, что, город свой любя, А не крылатую свободу, Мы сохранили для себя Его дворцы, огонь и воду. Иная близится пора, Уж ветер смерти сердце студит, Но нам священный град Петра Невольным памятником будет.

Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну черный стыд, Я новым именем покрою Боль поражений и обид». Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух».

А.Ахматова. Фотоархив

Это пророческое стихотворение Анна Ахматова написала еще в апреле 1917 года. Когда через год они были опубликованы в первом номере «Воли народа», первая волна русской эмиграции уже катилась на запад, и мало, кто в этом потоке, понимал, куда его принесет и что, собственно, произошло в России. Анне Андреевной было 29. Уезжали читатели, поклонники, друзья. Но она точно знала, что спасения надо искать здесь, и, несмотря ни на какие уговоры, осталась. Начались три страшных года. Голодный, холодный Петербург времен Гражданской войны. Поэт Владислав Ходасевич писал, о случайной встрече на рынке. В скромном платке, бедном пальто стояла Ахматова, высокая, красивая, одновременно похожая и на царицу и на монахиню. Перед нею лежал мешок с селедкой. Это был паек, который получали писатели, и она обменивала его на продукты. Однажды, она возвращалась по улице, и какая-то сердобольная женщина дала ей милостыню. Ахматова сохранила монету на память. Источник - сайт www.neofit.rи, программа "Библейский сюжет" «Лотова жена »

Впечатление стойкости и крепости слов так велико, что, мнится, целая человеческая жизнь может удержаться на них…

Н. Недоброво

Торговля на улицах революционного Петрограда.. Архив «Россия во мгле»

Не с теми я, кто бросил землю На растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, Им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, Полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара Остаток юности губя, Мы ни единого удара Не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней Оправдан будет каждый час; Но в мире нет людей бесслезней, Надменнее и проще нас. 1922

1922 год: « не с теми я, кто бросил землю…»

«1922 год. Послезавтра я уезжаю за границу. Иду к Ахматовой – проститься. Летний сад шумит уже по-осеннему. Инженерный замок в красном цвете заката. Как пусто! Как тревожно! Ахматова протягивает мне руку. – А я здесь сумерничаю. Уезжаете? Кланяйтесь от меня Парижу. - А вы, Анна Андреевна, не собираетесь уезжать? - Нет. Я из России не уеду. - Но ведь жить все труднее. - Да. Все труднее. - Может стать совсем невыносимо. - Что ж делать. - Не уедете? - Не уеду».

Георгий Иванов . Собр. соч. в 3-х томах.

М., 1994. С. 54-55

А. Ахматова.

Фото 1921

Любить родину для Ахматовой значит не покинуть ее в период страданий, поддержать ее, достойно принимать удары судьбы,

не клеймя родину позором. Стихотворение «Не с теми я...»

явилось поэтическим гражданским манифестом А.Ахматовой .

Бездомные в Петрограде в ожидании открытия одного

из центров помощи. Архив «Россия во мгле»

На дорогах войны. Архив «Россия во мгле»

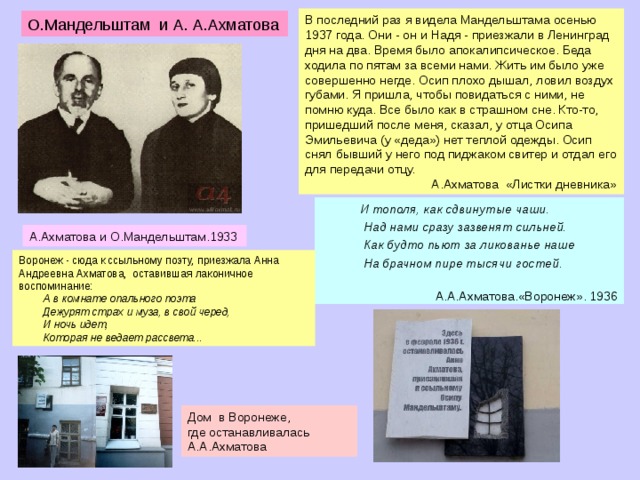

В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они - он и Надя - приезжали в Ленинград дня на два. Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда. Все было как в страшном сне. Кто-то, пришедший после меня, сказал, у отца Осипа Эмильевича (у «деда») нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу. А.Ахматова «Листки дневника»

О.Мандельштам и А. А.Ахматова

И тополя, как сдвинутые чаши.

Над нами сразу зазвенят сильней.

Как будто пьют за ликованье наше

На брачном пире тысячи гостей.

А.А.Ахматова.«Воронеж». 1936

А.Ахматова и О.Мандельштам.1933

Воронеж - сюда к ссыльному поэту, приезжала Анна

Андреевна Ахматова, оставившая лаконичное

воспоминание:

А в комнате опального поэта

Дежурят страх и муза, в свой черед,

И ночь идет,

Которая не ведает рассвета...

Дом в Воронеже,

где останавливалась

А.А.Ахматова

А.А.Ахматова и Н.Н.Пунин

Пунин Николай Николаевич (1888-1953) – профессор Академии художеств, известный искусствовед, автор нескольких учебников по искусству и фундаментальных исследований об Андрее Рублеве, Татлине, Лионской гравюре. В1923-1938 гг. был мужем Ахматовой. Совместная жизнь счастья и покоя не принесла. Был арестован в 1935 году и 26 августа 1949 года, в 1953г. погиб под Воркутой в сибирском лагере поселка Абезь. Ему посвящены стихи: “От тебя я сердце скрыла…”, “Не недели, не месяцы, годы…”, “И как всегда бывает в дни разрыва”, “Я пью за разоренный дом..”, “И сердце то уже не отзовется…”.

Последний тост Я пью за разоренный дом, За злую жизнь мою, За одиночество вдвоем, И за тебя я пью,– За ложь меня предавших губ, За мертвый холод глаз, За то, что мир жесток и груб, За то, что Бог не спас. 27 июня 1934 Шереметьевский Дом

Анна Ахматова пришла в дом к Пунину 19 октября 1922 года и на полтора десятка лет соединила свою и его судьбу В своем дневнике Пунин написал: «…вечер такой мягкий и петербургский, «ахматовский» – черты твоего нежного лица во всем городе, под всеми фонарями дышит на меня твое лицо… …Люблю и не хочу без тебя, если б даже и мог». У поэта и Пунина вспыхнула любовь. К концу 1926 года Ахматова переезжает жить в Фонтанный Дом.

Ахматова и Пунин. 1927

Николай Пунин говорил о себе:

«У меня, в сущности, есть только один, но

настоящий дар: я умею понимать живопись

и умею раскрывать ее другим» .

Квартира Н.Пунина

В центре Петербурга - Шереметевский дворец - Фонтанный Дом, как его называют в народе, во флигеле которого, в квартире известного искусствоведа, Н. Пунина, Анна Ахматова прожила почти 30 лет , с середины 1920-х до начала 1950-х годов.

Фонтанный Дом.

Отношения с сыном

Отношения сына и матери никогда не были простыми. После развода с Гумилевым Ахматова оставила сына у свекрови, где мальчик сильно тосковал по матери. Этого Лев Николаевич матери не забыл. Даже «Реквием», даже ее стояния в тюремных очередях, ее горькие слезы, не растопили эти отношения. Он просидел в тюрьмах и лагерях в общей сложности семнадцать лет. Ухудшению отношений часто способствовало окружение А.Ахматовой

А.А.Ахматова с сыном Л.Н.Гумилевым

Август 1940

Когда погребают эпоху, Надгробный псалом не звучит, Крапиве, чертополоху Украсить ее предстоит. И только могильщики лихо Работают. Дело не ждет! И тихо, так, Господи, тихо, Что слышно, как время идет. А после она выплывает, Как труп на весенней реке,- Но матери сын не узнает, И внук отвернется в тоске. И клонятся головы ниже, Как маятник, ходит луна. Так вот - над погибшим Парижем Такая теперь тишина.

5 августа 1940 Шереметевский Дом

Л.Гумилев в детстве

Сына А.Ахматовой Льва Гумилева, (которому было всего 9 лет во время ареста отца), как сына врага народа будут арестовывать трижды: 1935, 1938, 1949гг. Анна Ахматова проведет 17 месяцев в тюремных очередях, сына приговорят к расстрелу, потом этот приговор при содействии матери заменят ссылкой. Лев Гумилев станет знаменитым ученым-востоковедом.

Осенью 1935, когда почти одновременно были арестованы Н.Пунин и Л.Гумилев, Ахматова начала писать Реквием (1935–1940).

А.А.Ахматова с сыном

и свекровью

В 1937 НКВД готовит материалы для обвинения ее в контрреволюционной деятельности; в 1938 снова арестован сын Ахматовой. Облеченные в стихи переживания этих мучительных лет составили цикл "Реквием", который она два десятилетия не решалась зафиксировать на бумаге. В России поэма была опубликована только в 1987 году, через 22 года после смерти Анны Ахматовой

Поэма написана в 1935-1940гг. «Как же Вам удалось сохранить сквозь все тяжкие годы запись этих стихов?» -спросили у А.Ахматовой. Она ответила: «А я их не записывала. Я пронесла их через два инфаркта в памяти» …«Реквием» знали наизусть 11человек, и никто меня не предал».

Анна Ахматова

В сталинских лагерях. Фотоархив

Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл,- Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был.

1961

В сталинских лагерях.

Фотоархив

А здесь, где стояла я триста часов И где для меня не открыли засов.

Д. С. Бортнянский - Херувимская песнь №7 ("Царская")

Херуви́мская песнь (греч. Χερουβικός Ὕμνος; кратко по первым

словам — Иже херувимы) — в Православной церкви песнопение,

которое поётся на Литургии и служит подготовкой верующих к

великому входу, который разделяет его на две части.

В тюремных очередях - знаке новой России -

видит Ахматова свой поэтический памятник

всем невинно пострадавшим от репрессий

« В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая замной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом): — А это вы можете описать? И я сказала: — Могу. Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. 1 апреля 1957» 1 апреля 1957»

ВСТУПЛЕНИЕ

Это было, когда улыбался

Только мертвый, спокойствию рад.

И ненужным привеском болтался

Возле тюрем своих Ленинград.

И когда, обезумев от муки,

Шли уже осужденных полки,

И короткую песню разлуки

Паровозные пели гудки.

Звезды смерти стояли над нами,

И безвинная корчилась Русь

Под кровавыми сапогами

И под шинами черных марусь.

Уводили тебя на рассвете,

За тобой, как на выносе, шла,

В темной горнице плакали дети,

У божницы свеча оплыла.

На губах твоих холод иконки.

Смертный пот на челе... не забыть!

Буду я, как стрелецкие женки,

Под кремлевскими башнями выть .

А.Ахматова «Реквием» (1935-1940

В "Реквиеме" оживает эпоха сталинщины - эпоха массовых

репрессий, общего оцепенения, страха, разговоров шепотом, и вместе

с тем поэма основана на реальных фактах ахматовской жизни,

неотделимой от судеб тех несчастных женщин, с которыми 17 месяцев

стояла Ахматова в тюремных очередях

Револьд Банчуков. Тайная поэма А.Ахматовой. Вестник.№20 (227) 1999

Сталинские репрессии. Фотодокументы

Глава Х «Распятие» - смысловой и эмоциональный центр поэмы А.А.Ахматовой «Реквием»

Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящия.

Эпиграф нас относит к

Священному Писанию

Адресованный Отцу вопрос

Иисуса «Почто меня оставил?»

также восходит к Евангелию

Хор ангелов великий час восславил, И небеса расплавились в огне. Отцу сказал: "Почто Меня оставил!" А матери: "О, не рыдай Мене..." 1938

Слова же Иисуса «О, не рыдай

Мене…» в тексте Евангелия

обращены не к матери, а к

сопровождавшим его

женщинам, «которые плакали

и рыдали о Нем».

Магдалина билась и рыдала, Ученик любимый каменел, А туда, где молча Мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел. 1940, Фонтанный Дом

Христианский мотив

трагической материнской участи

К.Брюллов. Распятие. Иисус

« Звезды смерти стояли над нами..».

("Вступление", 1935);

Нажмите на пленку

Библейский образ, явившийся символом сталинской эпохи, образ, возникший в Апокалипсисе. "Пятый Ангел вострубил, и я увидел Звезду, падшую с неба на Землю, и дан ей был ключ от кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; И помрачилось Солнце и воздух от дыма из кладязя. Из дыма вышла саранча на Землю..." (Откровение Иоанна Богослова, 9:1-3):

А.Ахматова читает «Реквием»

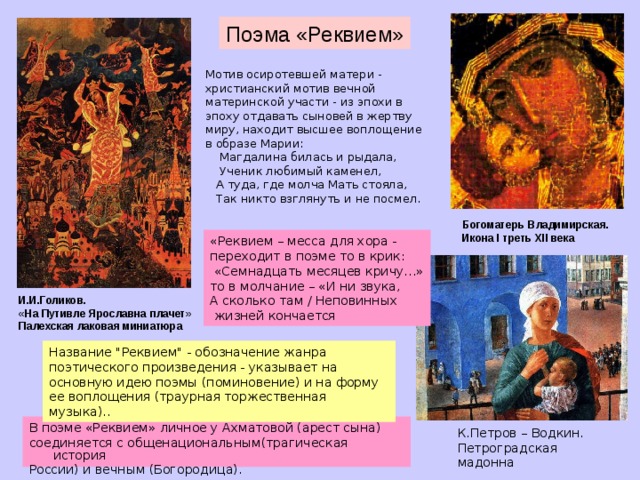

Поэма «Реквием»

Мотив осиротевшей матери -

христианский мотив вечной

материнской участи - из эпохи в

эпоху отдавать сыновей в жертву

миру, находит высшее воплощение

в образе Марии:

Магдалина билась и рыдала,

Ученик любимый каменел,

А туда, где молча Мать стояла,

Так никто взглянуть и не посмел.

Богоматерь Владимирская.

Икона I треть Х II века

«Реквием – месса для хора -

переходит в поэме то в крик:

«Семнадцать месяцев кричу…»

то в молчание – «И ни звука,

А сколько там / Неповинных

жизней кончается

И.И.Голиков.

«На Путивле Ярославна плачет»

Палехская лаковая миниатюра

Название "Реквием" - обозначение жанра поэтического произведения - указывает на основную идею поэмы (поминовение) и на форму ее воплощения (траурная торжественная музыка)..

В поэме «Реквием» личное у Ахматовой (арест сына)

соединяется с общенациональным(трагическая история

России) и вечным (Богородица).

К.Петров – Водкин.

Петроградская мадонна

«Буду я, как стрелецкие женки, под Кремлевскими башнями выть…»

В.И.Суриков. Утро стрелецкой казни.1881

Строки из "Реквиема": "Буду я, как стрелецкие женки,/ Под кремлевскими башнями выть" –

отразили вполне реальный факт: после ареста Льва Гумилева и Н.Н.Пунина Ахматова

обращалась с письмом к Сталину о помиловании сына и мужа.

Есть в "Реквиеме" и художественные приметы фольклора: это и интонация горестного народного плача, начинающаяся строкой "Уводили тебя на рассвете" (гл.1), кончающаяся строкой "Под кремлевскими башнями выть" и повторяющаяся в других частях поэмы (например: "Семнадцать месяцев кричу" ); это и народно-песенные мотивы ( "Тихо льется тихий Дон..." ); это и образ "льющейся реки", часто связываемый в фольклоре со слезами. Из сугубо профессиональных литературных приемов отмечу звуковой ряд эпилога (громыхание черных марусь, хлюпанье постылой двери, вой старухи и доминирующую в поэме аллитерацию на "р", которая иммитирует звучание колокола и набата

Револьд Банчуков. Тайная поэма А.Ахматовой. Вестник.№20 (227) 1999

Композиция поэмы «Реквием»

Вопросы для исследования:

Эпиграф (1961)

Вместо предисловия (1957)

Посвящение (1940)

Вступление (1935)

Основная часть

I. «Уводили тебя на рассвете…» (1935)

II. « Тихо льётся тихий Дон…» (1938)

III. « Нет, это не я, это кто-то другой страдает…» (1939

IV. « Показать бы тебе, насмешнице…» (1938)

V. «Семнадцать месяцев кричу…» (1939)

VI. « Лёгкие летят недели…» (1939)

VII. Приговор (1939)

VIII. К смерти (1939)

IX. « Уже безумие крылом…» (1940)

X. Распятие

1. « Хор ангелов великий час восславил…(1938)

2. «Магдалина билась и рыдала…» (1940)

Эпилог

1. « Узнала я, как опадают лица…» (1940)

2. «Опять поминальный приблизился час…» (1940)

- 1. « Узнала я, как опадают лица…» (1940) 2. «Опять поминальный приблизился час…» (1940)

1. В чем смысл названия произведения?

2. Как автор объясняет выбор темы?

Подтвердите цитатами.

3. Как композиция помогает подчеркнуть многомерность

и глубину текста?

4.. В поэме «Реквием» традиционные формы устного

народного творчества - плач «стрелецких жёнок»

кремлёвских стен, история донской казачки, библейский

сюжет - молчание Матери перед распятым Сыном

перекликаются с реальной жизнью. Как эти приемы

способствуют общечеловеческому звучанию поэмы?

5. Как заглавия трех глав: «Приговор», «К смерти»,

«Распятие» из десяти, не имеющих названия,

высвечивают главную тему поэмы?

6. Почему А. А. Ахматова в «Реквиеме» вопреки

библейской традиции центральной фигурой делает

не сына, а страдающую Мать?

7. Какие средства художественной выразительности

помогают раскрыть художественную идею поэмы

«Реквием»?

«Правда за нами, и мы победим!» - начало ленинградской осады

Ольга Берггольц вспоминала об Ахматовой самого начала ленинградской осады: «На линованном листе бумаги, вырванном из конторской книги, написанное под диктовку Анны Андреевны Ахматовой, а затем исправленное ее рукой выступление по радио - на город и на эфир - в тяжелейшие дни штурма Ленинграда и наступления на Москву. Как я помню ее около старинных кованых ворот на фоне чугунной ограды Фонтанного Дома, бывшего Шереметьевского дворца. С лицом, замкнутым в суровости и гневности, с противогазом через плечо, она несла дежурство как рядовой боец противовоздушной обороны. Она шила мешки для песка, которыми обкладывали траншеи-убежища в саду того же Фонтанного Дома, под кленом, воспетым ею в «Поэме без героя». В то же время она писала стихи, пламенные, лаконичные по-ахматовски четверостишия: «Вражье знамя растает, как дым, правда за нами, и мы победим!»

Ворота Фонтанного дома

Так под кровлей Фонтанного Дома, Где вечерняя бродит истома С фонарем и связкой ключей, -- Я аукалась с дальним эхом Неуместным тревожа смехом Непробудную сонь вещей,- Где свидетель всего на свете, На закате и на рассвете Смотрит в комнату старый клен, И, предвидя нашу разлуку, Мне иссохшую черную руку, Как за помощью тянет он. «Поэма без героя» 1940

А.Ахматова и Ольга Берггольц

В период Великой Отечественной войны

Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде. В конце сентября, уже во время блокады, я вылетела на самолете в Москву. До мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящий жар древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело болела.

А.Ахматова. «Коротко о себе»

«Страшный призрак, притворяющийся моим

городом…» Блокадный Ленинград.

Хроника Великой Отечественной войны

В мае 1944 года я прилетела в весеннюю Москву, уже полную радостных надежд и ожидания близкой победы. В июне вернулась в Ленинград. Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе. Тогда же возникли очерки "Три сирени" и "В гостях у смерти" – последнее о чтении стихов на фронте в Териоках.

А.Ахматова. «Коротко о себе»

Немцы похозяйничали.

Хроника Вел. Отеч войны

«Нас покориться никто не заставит!»

Клятва

И та, что сегодня прощается с милым, - Пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся, клянемся могилам, Что нас покориться никто не заставит!

Июль 1941 Ленинград

МУЖЕСТВО Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, и от плена спасем Навеки.

1942

Блокадный Ленинград. Фотоархив

Великой Отечественной войны

В 1942 году, в самый разгар Великой Отечественной войны появляются два стихотворения невиданной патриотической силы «Клятва» и «Мужество». Родной язык, родное слово. становится для Ахматовой символом родины Внутренним, поэтическим пророческим чутьем Ахматова поняла: сохранить речь - значит сохранить дух нации, ее свободу

Д. Шостокович. 7 симфония

«Ленинградская»

А.Ахматова и А.С Пушкин

С Пушкиным же, по словам исследователя

Л. Я. Гинзбург, Ахматова вступает в «особые, именно жизненно-литературные отношения». «Смуглый отрок» в аллеях Царского Села перекликается с темноволосой, смуглоногой и смуглорукой ахматовской Музой. Нередки в лирике Ахматовой и переклички с пушкинской географией (юг, море, Царское Село, Петербург). Ещё на заре своей поэтической юности она задорно воскликнула: «Я тоже мраморной стану…» А.Ахматова оставила многочисленные, хотя и весьма субъективных историко-литературные исследования о творчестве Пушкина .

О.А. Кипренский.

Портрет А.С Пушкина

А.Ахматова. Фото. 1925

Ахматову роднит с Пушкиным понимание фатальной трагичности

пути русского поэта. В страшном 1942 году Ахматова спасается

Пушкиным, греется его солнечностью:

МУЗА

Когда я ночью жду ее прихода,

ПУШКИН Кто знает, что такое слава! Какой ценой купил он право, Возможность или благодать Над всем так мудро и лукаво Шутить, таинственно молчать И ногу ножкой называть?.. 1942

Жизнь, кажется, висит на волоске.

Что почести, что юность, что свобода

Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,

Внимательно взглянула на меня.

Ей говорю: "Ты ль Данту диктовала

Страницы Ада?" Отвечает: " Я!".

1924

Царскосельский Лицей

У Пушкина заимствует Ахматова и свою

«всемирную отзывчивость», античную простоту

Сразу после войны в 1946 году вышла печально знаменитая статья Жданова. А сына, «кровью искупавшего»свою «вину

перед Родиной» в штрафном батальоне, снова бросили в лагеря

Ахматова навлекает на себя гнев Сталина, узнавшего о визите к ней английского историка И. Берлина. Кремлевские власти делают Ахматову наряду с М. М. Зощенко главным объектом партийной критики; против них направлено постановление ЦК ВКП(б)

"О журналах "Звезда" и "Ленинград"

«Что за трагический парадокс: в 1946 году Жданов говорил об

Ахматовой как о «барыньке, мечущейся между будуаром и

молельней», клеймил камерность ее стихов. А она создавала плач

о горе миллионов, к несчастью которых был причастен и тот, кто

поучал ее, как надо отражать народную жизнь!» – восклицал

литератор Анатолий Найман

А.Ахматова. Фотоархив

После исключения из Союза писателей Ахматову лишили продовольственных карточек. Она получала крошечную пенсию, на которую жить было невозможно. Ежедневно у ее квартиры люди ставили коробку, в которую опускали свои продкарточки. Иногда их набиралось до сорока в день. Она горевала, что люди отрывают от себя необходимое, а карточки сдавала в домоуправление.

«Ее, величавую, гордую, всегда мне было жаль, – признавалась в своих записных

книжках актриса Фаина Раневская. …И только через много дней она вдруг сказала:

«Скажите, зачем Великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей техникой,

понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи»

Ф. Раневская. Судьба – шлюха.

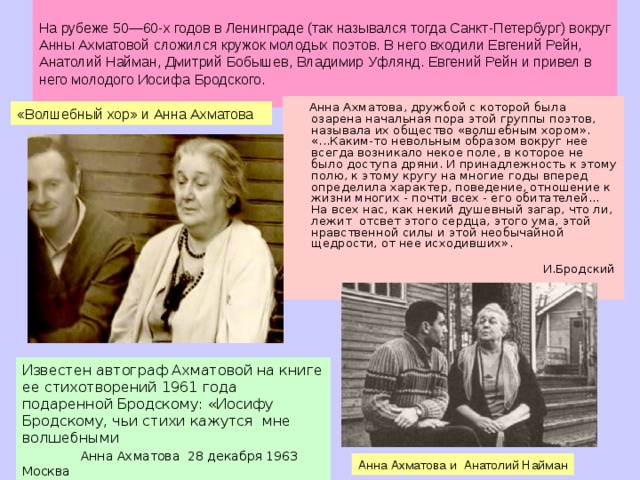

На рубеже 50—60-х годов в Ленинграде (так назывался тогда Санкт-Петербург) вокруг Анны Ахматовой сложился кружок молодых поэтов. В него входили Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев, Владимир Уфлянд. Евгений Рейн и привел в него молодого Иосифа Бродского.

Анна Ахматова, дружбой с которой была озарена начальная пора этой группы поэтов, называла их общество «волшебным хором». «...Каким-то невольным образом вокруг нее всегда возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. И принадлежность к этому полю, к этому кругу на многие годы вперед определила характер, поведение, отношение к жизни многих - почти всех - его обитателей... На всех нас, как некий душевный загар, что ли, лежит отсвет этого сердца, этого ума, этой нравственной силы и этой необычайной щедрости, от нее исходивших».

И.Бродский

«Волшебный хор» и Анна Ахматова

Известен автограф Ахматовой на книге ее стихотворений 1961 года подаренной Бродскому: «Иосифу Бродскому, чьи стихи кажутся мне волшебными

Анна Ахматова 28 декабря 1963 Москва

Фото А.И.Бродского 1960 - годы

Анна Ахматова и Анатолий Найман

Многозначительная недосказанность становится одним из художественных принципов позднего творчества Ахматовой. На нем строилась поэтика итогового произведения —

«Поэмы без героя» (1940 — 65), которой Ахматова прощалась с Петербургом 1910-х годов и с той эпохой,которая сделала ее Поэтом.

ВСТУПЛЕНИЕ Из года сорокового, Как с башни на все гляжу. Как будто прощаюсь снова С тем, с чем давно простилась, Как будто перекрестилась И под темные своды схожу. 1941, август Ленинград (воздушная тревога) ПОСВЯЩЕНИЕ А так как мне бумаги не хватило Я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает И, как снежинка на моей руке, Доверчиво и без упрека тает. И темные ресницы Антиноя Вдруг поднялись, и там - зеленый дым, И ветерком повеяло родным... Не море ли? -- Нет, это только хвоя Могильная и в накипаньи пен Все ближе, ближе ... "Marche funebre"...* Шопен

Ахматова относится к тем поэтам, у кого нет ни генеалогии, ни сколько-нибудь заметного "развития". Такие поэты, как она, просто рождаются. Они приходят в мир с уже сложившейся дикцией и неповторимым строем души. Она явилась во всеоружии и никогда никого не напоминала, и, что, может быть, еще важней, ни один из бесчисленных подражателей даже не подошел близко к ее уровню. Они все были похожи более друг на друга, чем на нее. И.Бродский. Скорбная муза. Из кн: Проза и эссе. Переводы

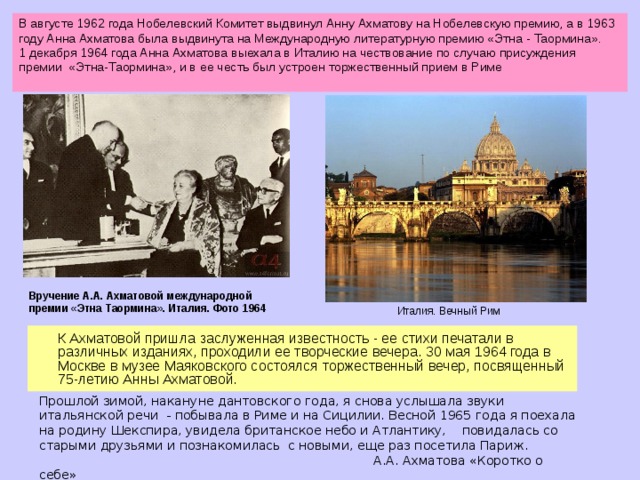

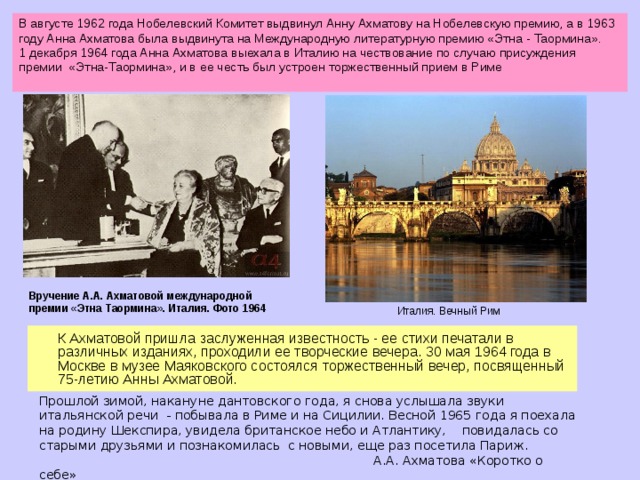

В августе 1962 года Нобелевский Комитет выдвинул Анну Ахматову на Нобелевскую премию, а в 1963

году Анна Ахматова была выдвинута на Международную литературную премию «Этна - Таормина».

1 декабря 1964 года Анна Ахматова выехала в Италию на чествование по случаю присуждения

премии «Этна-Таормина», и в ее честь был устроен торжественный прием в Риме

Вручение А.А. Ахматовой международной

премии «Этна Таормина». Италия. Фото 1964

Италия. Вечный Рим

К Ахматовой пришла заслуженная известность - ее стихи печатали в различных изданиях, проходили ее творческие вечера. 30 мая 1964 года в Москве в музее Маяковского состоялся торжественный вечер, посвященный 75-летию Анны Ахматовой.

Прошлой зимой, накануне дантовского года, я снова услышала звуки итальянской речи - побывала в Риме и на Сицилии. Весной 1965 года я поехала на родину Шекспира, увидела британское небо и Атлантику, повидалась со старыми друзьями и познакомилась с новыми, еще раз посетила Париж. А.А. Ахматова «Коротко о себе»

12 декабря 1964 годав замке Урсино А.А.Ахматовой

была вручена литературная премия «Этна-Таормина»

за 50-летие поэтической деятельности и в связи с

выходом в Италии сборника ее избранных произведений.

А 15 декабря 1964 года Оксфордский университет принял решение: присвоить Анне Андреевне Ахматовой степень почетного доктора литературы.

… Меня, как реку

Суровая эпоха развернула.

В другое русло.

Мне подменили жизнь..

И я своих не знаю берегов

Из цикла «Северные элегии »

А.Ахматова в Оксфорде. 1965

Профессорская мантилья

А.А. Ахматовой

Оксфордский университет

Музей Анны Ахматовой на Фонтанке – так называемый Фонтанный дом Всю жизнь бездомная, кочующая между Ленинградом и Москвой Андреевна не слишком любила и это своё пристанище: «Нищей в него вошла, нищей и ухожу».

Вещей – мало, среди них – сундук, в котором

хранились рукописи, корректуры и книги. Он был

верным спутником хозяйки и сопровождал её всех

квартирных странствиях. Имевший когда-то сугубо

практическое назначение, теперь сундук

символизирует, по мнению создателей музея очень

важные для поэтического творчества Ахматовой

понятия память, связь культур («Как в прошедшем

грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет»).

Рабочий уголок А.А.Ахматовой в Фонтанном доме

( Санкт – Петербург, набережная Фонтанки,34)

Эти её слова наглядно подтверждает скупая обстановка мемориальной комнаты.

Кушетка в в Фонтанном доме

Но иногда весенний шалый ветер,

Иль сочетанье слов в случайной книге,

Или улыбка чья-то вдруг потянут

Меня в несостоявшуюся жизнь.

В таком году произошло бы то-то,

А в этом – это: ездить, видеть, думать,

И вспоминать, и в новую любовь

Входить, как в зеркало, с тупым сознаньем

Измены и еще вчера не бывшей

Морщинкой…

Но если бы оттуда посмотрела

Я на свою сегодняшнюю жизнь,

Узнала бы я зависть наконец…

Из цикла «Северные элегии"

2 сентября 1945 Фонтанный дом

«...И голос вечности зовет...»

Увидев ее в 1964 году в Италии, во время вручения премии

«Этна-Таормина», высокую, статную, величественную, настоящую царицу, богиню поэзии, иностранный журналист воскликнул: «Теперь я понимаю, почему Россией долгие годы могли править женщины».

Дом – музей А.А.Ахматовой в Петербурге. Фонтанный дом

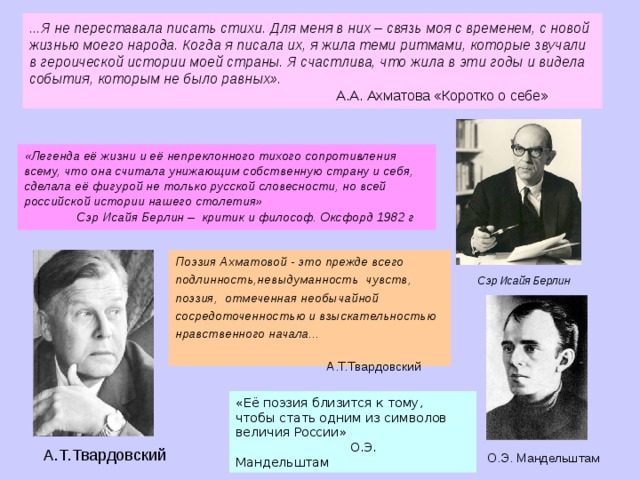

...Я не переставала писать стихи. Для меня в них – связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных». А.А. Ахматова «Коротко о себе»

«Легенда её жизни и её непреклонного тихого сопротивления

всему, что она считала унижающим собственную страну и себя,

сделала её фигурой не только русской словесности, но всей

российской истории нашего столетия»

Сэр Исайя Берлин – критик и философ. Оксфорд 1982 г

Поэзия Ахматовой - это прежде всего

подлинность,невыдуманность чувств,

поэзия, отмеченная необычайной

сосредоточенностью и взыскательностью

нравственного начала...

А.Т.Твардовский

Сэр Исайя Берлин

«Её поэзия близится к тому,

чтобы стать одним из символов

величия России»

О.Э. Мандельштам

А.Т.Твардовский

О.Э. Мандельштам

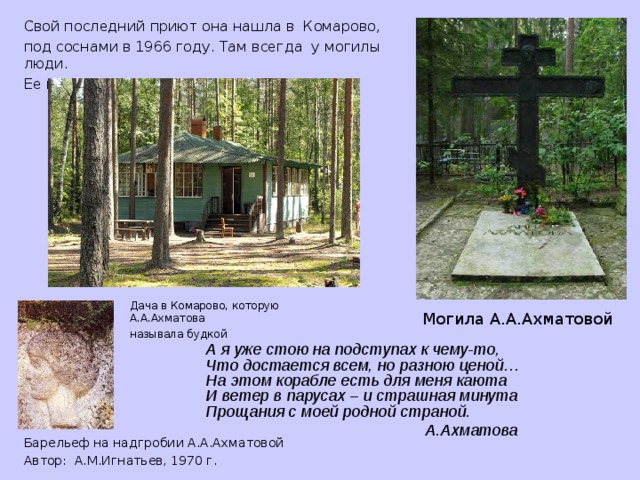

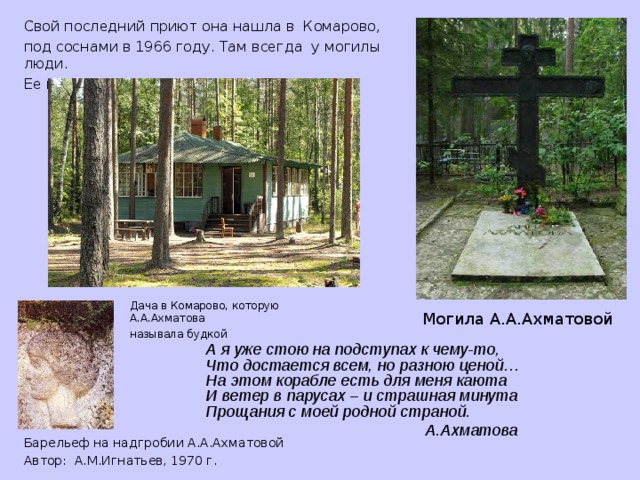

Свой последний приют она нашла в Комарово,

под соснами в 1966 году. Там всегда у могилы люди.

Ее провожал весь Ленинград...

Дача в Комарово, которую А.А.Ахматова

называла будкой

Могила А.А.Ахматовой

А я уже стою на подступах к чему-то, Что достается всем, но разною ценой… На этом корабле есть для меня каюта И ветер в парусах – и страшная минута Прощания с моей родной страной.

А.Ахматова

Барельеф на надгробии А.А.Ахматовой

Автор: А.М.Игнатьев, 1970 г.

«Я – голос ваш…» Жизнь и творчество А.А.Ахматовой Литературно-художественная презентация.

Тексты печатались по следующим изданиям:

- 1. Павловский А.И. «Анна Ахматова: Жизнь и творчество» Москва, 1991г.

- 2. Жирмунский В.М. «Анна Ахматова» Москва, 19751г.

- 3. Алигер М.И. В последний раз. В книге «Встречи и разлуки». Москва, «Известия», 1989г.

- 4. Сидоровский Л. «И упало каменное слово...» Жданов против Ахматовой. Москва, 1989г.

- 5. Круг чтения 90 календарь. История одного портрета. Л.Алексеева с. 139

- 6. Богданова О.Ю. и др. «Методика преподавания литературы» Москва, «Академия», 2000г.

- 7. Ахматова А.А. Стихотворения. Поэмы. Москва, Олимп, 1997г. Серия «Школа классики».

- 8. Гончарова Н. Анна Ахматова: попытка комментария // Вопросы литературы. 1998. № 11/12. С.322.

- 9.. Иванов Г. Собр. соч. в 3-х томах. М., 1994. С. 54-55

- 10. Стихи А.А.Ахматовой читает Алла Демидова

"Поэма без героя" в сопровождении Камерного оркестра и Свято-Никольского хора

Третьяковской галереи под руководством Алексея Пузакова

http://tretyakovchoir.ru/music_ademidova.htm»»

"Театр поэзии Аллы Демидовой« на радио "Культура",

http://www.moskva.fm/»»

Звуковая коллекция на сайте "Клуб зрителей Таганки":

www.zritelclub.narod.ru/zvukovidy.htm »»

Музыкальное сопровождение: Г.Свиридов. «Метель».Романс

Аккордеон. Мелодия Париж

Д. С. Бортнянский - Херувимская песнь №7 ("Царская")