СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Адаптация первоклассника в школе.

Как помочь первокласснику не потеряться в новой обстановке. Советы,методические разработки и игры.

Просмотр содержимого документа

«Адаптация первоклассника в школе.»

|

|

| Как помочь первокласснику адаптироваться к школе

Начало учебного года – стресс для любого первоклассника. У детей, едва отправившихся в школу, возникают проблемы и страхи, которые могут остаться с ними на всю жизнь. Главное здесь – помочь ребенку адаптироваться в новой среде и стимулировать в нем интерес к изучаемым предметам. Первый класс – тяжелое испытание для ребенка. Он должен сидеть на месте в незнакомой обстановке, подчиняться чужому человеку, найти общий язык с одноклассниками. И в такой стрессовой ситуации он еще и учиться должен. Хорошо, когда незадолго до поступления в школу ребенок уже знаком с учебным процессом (ходил в кружки или секции) и постоянно общался со сверстниками. Общительному и самостоятельному первокласснику будет легче приспосабливаться к новому коллективу и школьным правилам. Если же ребенок замкнут и необщителен, его адаптация к школе пройдет сложнее. Более того, ребенок сталкивается с постоянной оценкой его действий со стороны учителя и со стороны сверстников, поэтому, чтобы у ребенка не было психологических проблем, родители должны ему помочь. Ведь ребенку в первом классе нужно научиться осваивать предмет, самостоятельно заниматься, воспринимать новую информацию, перерабатывать ее и делать выводы – это и есть основные направления адаптации первоклассников. Кроме психологической адаптации есть и ее физиологическая составляющая – организм ребенка вынужден работать в новых условиях. В первые две недели детский организм будет очень быстро приспосабливаться к новому времени сна и бодрствования, питания и пр. В целом, адаптация (психологическая и физиологическая) длится от двух до шести месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей первоклассника. Именно в первой четверти у детей, склонных к нервно-психическим отклонениям, эти отклонения могут резко проявиться. В результате адаптации ребенок может похудеть, поправиться, чаще болеть, у него может повыситься или понизиться артериальное давление. Если вы беспокоитесь за физическое или психическое состояние ребенка, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Частые проблемы и их решения Ребенок неправильно произносит звуки или искажает слова. Это не значит, что у ребенка недоразвита речь. Просто в шести - семилетнем возрасте не у всех детей развит фонематический слух, и некоторые звуки они еще не могут вычленять из речи. В этом родителям нужно объяснить первокласснику (и учителю, если потребуется), почему кто-то из его сверстников говорит четко, а он «съедает» буквы. Решение этой проблемы довольно простое – чтение вслух вместе с родителями. Редкий первоклассник примерно сидит за партой и внимательно слушает все, что говорит учитель. Чаще бывает наоборот – дети шумят, безобразничают, «считают ворон» и т.п. Это – недостаток внимания и, как следствие, отсутствие концентрации на предмете и дисциплины. Чтобы повысить способность ребенка концентрироваться, нужно развить в нем заинтересованность в новом предмете.

Как это сделать? Готовности ребенка к школе и развитию внимания способствует любое целенаправленное действие, не просто игра ради игры, а игра (конечно, которая нравится ребенку) с последующим результатом. Такой игрой могут быть собирание мелких предметов (камешков, ракушек, кубиков и пр.), складывание мозаики или конструктора и т.п. Есть и упражнения для развития внимания, которые ребенку нужно делать вместе с родителями: Находить и вычеркивать определенные буквы в печатном тексте. Запоминать расположение предметов, предъявляемых для рассматривания на несколько секунд. Читать текст и одновременно считать число стуков родительского карандаша по столу. Ребенок после школы гиперактивен и неугомонен? Это результат стресса. Школа сильно меняет режим ребенка. Поэтому ребенку нужно соблюдать режим и в этот режим лучше ввести час сна после школы, после которого ребенок отдохнет и его нервы успокоятся.

Детские страхи и как с ними бороться Оказываясь в новой незнакомой среде среди чужих людей, в детях начинают просыпаться страхи. Появляются чувство неуверенности в своих силах, сомнения в своих знаниях, страх оказаться неправым и получить плохую оценку, стремление получить помощь по любому поводу. Часто в ребенке просыпается страх разлуки с родителями, ведь он расстается с ними почти на весь день. Почему так происходит? Все идет от семьи. Не проявляйте беспокойства перед ребенком. Мандраж родителей перед отправкой чада в школу передается ребенку и вот уже он тоже боится, что в школе с ним может что-то случиться. Ребенок может бояться и нового коллектива, и учителя, и просто бояться, без конкретного объекта страха. Если родители тщеславны и возлагают на школьника большие ожидания, он будет бояться сделать, получить плохую оценку, как-либо еще не оправдать ожиданий родителей. Со всем этим грузом у него возникнут проблемы в общении со сверстниками и учителем. Внешние проявления таких проблем могут быть негативны и весьма разнообразны, особенно если ребенок чувствует, что сам не сможет получить нужный результат. Поэтому, не давите на ребенка, пусть в первом классе научиться получать знания и делиться ими с окружающими, начать работать над получением золотой медали можно и позже. Отрываясь от родителей, к которым нежно привязан, ребенок начинает бояться, то за ним не вернутся, его бросят или за время его пребывания в школе случится что-то нехорошее. Если такой страх присутствует, отводите ребенка в школу лично, даже если она в ста метрах от дома. Если ребенок боится совершить ошибку, спросите себя, а не слишком ли вы контролируете, опекаете и много требуете от него? Если такой страх возник, не говорите чаду, что если он получит плохую оценку, из него ничего не выйдет и он ничего не достигнет. Негативная мотивация здесь не подходит. Ребенок ошибся, но он же может подумать получше и исправить ошибку. Если поведение вашего ребенка подсказывает вам, что у детского страха есть веские основания, спокойно расспросите ребенка. Может, он боится действий представителей школы. Помните, что в школе у вашего ребенка есть определенные права и заставить его делать то, что не указано в уставе школы, никто не может. Принудительный труд, насилие и дискриминация в школе неправомерны (законы «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

Трудности первых дней Адаптация к школе – часто она оказывается тяжелее самого учения. Чем можно помочь ребенку? Сентябрь – октябрь – самое трудное время для первоклассников. Идет постепенное привыкание к школе, и каждый маленький ученик сталкивается на этом пути со множеством проблем, на которые реагирует по-своему. Задача взрослых на этом этапе школьной жизни – не ужасаться, не ускорять превращение дошкольника в школьника, а быть рядом и помогать незаметно. Ничего особенного, множество житейских мелочей, но именно они спасают от страха перед школой. Надо лишь серьезнее углубиться в особенности возрастной психологии первоклашек, если мы уже сами забыли, как это бывает трудно вначале…

На что жалуетесь? В практике нередки случаи, когда трудности адаптации ребенка в школе связаны с отношением родителей к школьной жизни ребенка. Это, с одной стороны, страх родителей перед школой, боязнь, что ребенку в школе будет плохо: “Будь моя воля, я бы никогда не отдала его в школу, мне до сих пор снится моя первая учительница в кошмарных снах”. С другой стороны, это ожидание от ребенка только очень хороших, высоких достижений и активное демонстрирование ему недовольства тем, что он не справляется, что чего-то не умеет. В период начального обучения происходит изменение в отношении взрослых к детям, к их успехам и неудачам. “Хорошим” считается ребенок, который успешно учится, много знает, легко решает задачи и справляется с учебными заданиями. К неизбежным в начале обучения трудностям не ожидавшие этого родители относятся отрицательно. Под влиянием таких оценок у ребенка понижается уверенность в себе, повышается тревожность, что приводит к ухудшению и дезорганизации деятельности. А это ведет к неуспеху, неуспех усиливает тревогу, которая опять же дезорганизует его деятельность. Ребенок хуже усваивает новый материал, навыки, и, как следствие, закрепляются неудачи, появляются плохие отметки, которые опять вызывают недовольство родителей, и так, чем дальше, тем больше, и разорвать этот порочный круг становится все труднее. Неуспешность становится хронической. Другая наиболее распространенная проблема – уход от деятельности. Ребенок сидит на уроке и в то же время как бы отсутствует, не слышит вопросов, не выполняет задания учителя. Это не связано с повышенной отвлекаемостью ребенка на посторонние предметы и занятия. Это уход в себя, в свой внутренний мир, фантазии. Такое бывает часто с детьми, которые не получают достаточного внимания, любви и заботы со стороны взрослых. Игры в уме становятся основным средством удовлетворения игровой потребности и потребности во внимании. В случае своевременной коррекции ребенок редко попадает в отстающие. Таким детям нужно дать возможность больше заниматься лепкой, рисованием, конструированием, обеспечить им внимание и успех в этой деятельности.В противном случае, привыкнув удовлетворять свои потребности в фантазиях, ребенок мало обращает внимания на неудачи в реальной деятельности, у него не формируется высокий уровень тревожности. А это препятствует реализации способностей ребенка и приводит к пробелам в знаниях. Однако наиболее распространены в период адаптации к школе жалобы не на плохую учебу, а на плохое поведение, что характерно для детей с высокой потребностью во внимании со стороны окружающих. Взрослые наказывают, но таким образом эффект достигается парадоксальный: те формы обращения, которые взрослые используют для наказания, оказываются для ребенка поощрением, поскольку он нуждается в любом проявлении внимания. Истинное наказание для него – отсутствие внимания. Еще одна проблема парадоксальным образом связана с высоким уровнем развития речи ребенка. Многие родители считают, что речь – важный показатель психического развития, и прилагают большие усилия, чтобы ребенок научился бойко и гладко говорить (стихи, сказки и т. д.). Те же виды деятельности, которые вносят основной вклад в умственное развитие (ролевые игры, рисование, конструирование), оказываются на заднем плане. Бойкая речь, отчетливые ответы на вопросы привлекают внимание взрослых, которые высоко оценивают ребенка. Но с началом обучения в школе обнаруживается, что ребенок не способен решать задачи, а деятельность, которая требует образного мышления, вызывает трудности. Не понимая, в чем причина, родители склонны к двойным крайностям: обвиняют учителя в непрофессионализме или давят на ребенка повышенными требованиями. А на самом деле нужно немного – больше времени уделять рисованию, играм, собиранию различных мозаик и моделей. Еще более грустная ситуация, когда ребенок, пошедший в школу, к школе не готов. Такой “психологический дошкольник” не считает важным и серьезным требования школы, поэтому тревожность не возникает, школьные оценки беспокоят учителя и родителей, но не его. Неуспехи не переживаются как травмирующие. Он сам не замечает, как отстает все больше и больше.

Скорая родительская помощь

Понятно, что увиденные проблемы не решатся сами собой. Нужно решать их как можно скорее, в самом начале школьной жизни ребенка. Самый важный результат такой помощи – восстановление у ребенка положительного отношения к повседневной школьной деятельности. Ребенку, начинающему обучение в школе, необходима моральная и эмоциональная поддержка. Его надо не просто хвалить (и поменьше ругать, а лучше вообще не ругать), а хвалить именно тогда, когда он что-то делает. Но ни в коем случае не сравнивать его посредственные результаты с эталоном, то есть с требованиями школьной программы, достижениями других, более успешных учеников. Сравнивать ребенка можно только с ним самим и хвалить только за одно – улучшение его собственных результатов. Родителям придется терпеливо ждать успехов, ибо на школьных делах чаще всего и происходит замыкание порочного круга тревожности. И пусть школа еще очень долго останется сферой щадящего оценивания. Лучше всего смещать фокус внимания с учебы на отношения ребенка с другими детьми, на подготовку и проведение школьных праздников, дежурства, экскурсий. Благодаря такой девальвации школьных ценностей можно предупредить самый отрицательный результат – неприятие, отвержение школы, которое в подростковом возрасте может перейти в асоциальное поведение.

Адаптация первоклассников к школьной жизни

Поступление ребенка в школу, это новый этап в его жизни, еще одна ступенька, на которую ему предстоит подняться, переломный момент, этап постижения новых правил поведения, новых понятий, требований. Первый год обучения меняется уклад жизни, приходиться привыкать к новому распорядку дня, ежедневному посещению учебных занятий, где все так ново и незнакомо, учителя, одноклассники, обстановка. Для ребенка, это очень большие психоэмоциональные нагрузки. Так как адаптация ребенка в новом коллективе, с новыми, повышенными требованиями, долгое малоподвижное положение тела, обязательная сосредоточенность и внимание, постоянная умственная деятельность, требует от ребенка, еще вчера бывшего беззаботным, большого напряжения. Многие психологи говорят о том, что для ребенка трудна именно социальная адаптация, а не сам процесс обучения, так как у шестилеток еще не сформировалась личность, ориентированная на социальные требования и нормы поведения, способная подчиниться школьному режиму и школьным обязанностям. Как же помочь ребенку безболезненно подняться на эту ступеньку нового развития личности, справиться со сложной учебной программой, усвоить требования учителей, тем более, что многие дети в возрасте 6 лет гиперактивны, расторможены, легко отвлекаются, другие, наоборот, легко истощаются и теряют интерес к тому, что происходит на уроке. Прежде всего, необходимы совместные действия и учителей и родителей, так как только родителям известны особенности поведения своего ребенка, методы воздействия на него. А учителя не всегда могут в полной мере внимательно отнестись ко всем ученикам, стараясь следовать учебной программе, мало времени уделяя отстающим.

Существует три типа детей по умению адаптироваться в новой для них, школьной обстановке. К первой группе детей, адаптация которых происходит в течение 2 месяцев, относятся дети спокойные, доброжелательные, добросовестные. Хотя у них также бывают проблемы с освоением в новом коллективе, требованиями учителя, они более легко преодолевают эти трудности, легче свыкаясь с новым режимом. Ко второйгруппе относятся дети, испытывающие трудности в общении, не в состоянии сохранять внимание в течение 45 минут, они начинают разговаривать на уроке, отвлекаться, обижаться на замечания, с трудом усваивают программу. Но уже к началу второго полугодия в основном все эти дети принимают необходимость подчиниться школьным требованиям и правилам. В третьей группе дети с повышенной возбудимостью, негативными реакциями, резким проявлением эмоций, именно они мешают учителю на уроке, плохо воспринимают учебный материал. Необходимо развивать у ребенка положительное отношение к школе, учебному процессу, объяснять важность знаний, полученных в школе, формировать умение слушать, анализировать результаты, планировать, оценивать свои и чужие действия. Старайтесь не допускать нервных стрессов в первые месяцы обучения. Многие дети в первые месяцы в школе страдают пониженным аппетитом, частыми головными болями, нарушением сна, чувством страха, плаксивостью, понижением самооценки.Не запрещайте ребенку брать в школу свои игрушки в первые месяцы посещения школы.Эти знакомые ребенку любимые предметы, создадут ему чувство защищенности, помогут адаптации в коллективе, налаживания дружеских связей с одноклассниками. В этот период не стоит ругать ребенка за ошибки, надо больше обсуждать с ним о том, что происходило в школе, расспрашивать о новых друзьях, их отношении к ребенку, об учителе, незаметно корректируя реакции ребенка на ситуации. В этот период необходимо более внимательно отнестись к соблюдению режима дня ребенка, его сну, активным прогулкам, спортивным мероприятиям. Не забывайте, ребенок взрослеет и проблемы, встающие на его пути, это неизбежные уроки жизни, которые он должен стараться решать, насколько это возможно, сам. Подумайте о том, что из многих черт характера ребенка будут формироваться новые, более полезные ему для жизни, так упрямство, формирует настойчивость, капризы, гибкость переживания, эгоизм, формирует самоуважение.

«Домашний» первоклашка: 6 проблем адаптации Вы купили малышу школьную форму, новый ранец, огромный букет и пустили слезу умиления на торжественной линейке? Не спешите расслабляться, все только начинается: ребенку, да и вам вместе с ним, предстоит привыкнуть к школьному распорядку, звонкам, незнакомым требованиям, новым правилам, а порой – к «заскокам» учителя и пакостям соседа по парте. Особенно сложно придется «домашним» малышам, не посещавшим детсад. У него нет привычки вставать по утрам в одно и то же время. Он не признает «столовской еды» и не приучен убирать за собой. Он не умеет знакомиться с другими детьми и придумывать общие игры. Он не воспринимает посторонних взрослых и не подозревает, что придется слушаться кого-то, кроме мамы. Он не догадывается, что на свете могут быть дети талантливее, красивее и замечательнее его самого. Конечно, это гротескный портрет «домашней мимозы». И ни в коем случае не хочется обидеть родителей, которые по тем или иным причинам решили не отдавать ребенка в сад. Многие и дома сумели привить маленькому человеку все необходимые для самостоятельной школьной жизни навыки, научили общаться с другими детьми и прислушиваться к тому, что говорят авторитетные взрослые. Но сколько маленьких наполеончиков, избалованных сверх всякой меры, ежегодно приходит в первый класс, и как потом страдают эти дети! Ведь «откосить» от сада в наши дни можно, а в школу-то придется ходить. Ни мужества нету ещё, ни таланта. Ни взрослой усмешки, ни опыта жизни… Специалисты отмечают: до 60% младших школьников имеет серьезные трудности в адаптации к школьному коллективу. У многих детей возникают проблемы как с обучением и дисциплиной, так и с общением. Недаром в психологии существует особый термин – «школьная дезадаптация» или «школьная неприспособленность». Среди причин дезадаптации называют, в частности, недостаточную подготовку ребенка к школе, социально-педагогическую запущенность, физическую слабость и эмоциональные расстройства. Если копнуть глубже, то негативную роль могутиграть: неудачная методика преподавания, недостаточный профессионализм учителя, безучастное отношение родителей к ребенку и его занятиям, напряженная атмосфера в классе и т.п. В результате из-за постоянных неудач первоклашка начинает чувствовать себя «малоценным» и пытается это компенсировать неудовлетворительным поведением. Если ругать такого ребенка, то он вообще ополчается на целый свет. |

Как сделать так, чтобы общение с ребёнком было радостным?

Никогда не занимайтесь воспитанием ребёнка в плохом настроении.

Ясно определите, чего вы хотите от ребёнка, и объясните это ему, а также узнайте, что он думает по этому поводу.

Предоставьте самостоятельность: воспитывайте, но не контролируйте каждый шаг! Не подменяйте воспитание опекой.

Не подсказывайте готового решения, а показывайте пути к нему. Время от времени разбирайте с ребёнком его правильные и ошибочные шаги к цели.

Не пропустите момента, когда достигнут первый успех.

Своевременно сделайте замечание, оцените поступок, а затем сделайте паузу – дайте осознать услышанное.

Оценивайте поступок, а не личность.

Воспитание должно быть поэтапным.

Воспитание должно быть строгим, но добрым и справедливым.

Не ждите, чтобы Ваш ребёнок будет таким, как Вы – помогите ему стать не Вами, а собой.

Не относитесь к его проблемам свысока.

Не корите себя, если не можете чего-то сделать для своего ребёнка. Корите, если можете – и не делаете.

Умейте уважать чужого ребёнка. Не делайте того, что не хотели бы, чтобы другие сделали Вашему.

Общаясь с ребёнком, радуйтесь, потому что ребёнок – это праздник, который сейчас с Вами!

Каждый ребёнок успешен!

Никогда не ругайте ребёнка за неспособность что-то понять или сделать, глядя на него с высоты своего авторитета.

Прежде чем ругать ребёнка за неумение, попытайтесь понять причину его затруднений.

Не обвиняйте ребёнка в неумении, а помогайте ему найти пути решения.

Не сравнивайте достижения ребёнка и другими, хвалите его за успехи и достижения.

Помните, что при поступлении ребёнка в школу его цели и мотивы отличаются от целей и мотивов взрослого: Ребёнок ещё не в состоянии ставить познавательные цели.

Учитесь вместе с ребёнком, объединяйтесь с ним против объективных трудностей, станьте его союзником, а не его противником или сторонним наблюдателем.

Имейте в виду, что родитель, который ругает ребёнка за то, что он чего-то не знает или не умеет, подобен врачу, который ругает больного за то, что тот болен.

Если у Вас трудности в общении с ребёнком, если Вы не понимаете друг друга, не спешите обвинять его в этом! Попробуйте сначала критично отнестись к себе.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Что нужно помнить родителям будущего первоклассника:

Поддержите в ребенке его стремление стать школьником! Ваша искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его нового положения и деятельности.

Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните их необходимость и целесообразность.

Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку!

Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.

Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха! В каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка («Молодец! Ты хорошо справился!») способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека.

Если Вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу.

Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий.

РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОКЛАССНИКА

Родителям не следует:

Будить ребенка в последний момент перед уходом в школу.

Кормить ребенка перед школой и после нее сухой пищей, бутербродами.

Требовать от ребенка только отличных и хороших результатов в школе, если он к ним не готов.

Требовать сразу после школьных уроков выполнять домашние задания.

Лишать ребенка игр на свежем воздухе из-за плохих отметок в школе.

Заставлять ребенка спать днем после уроков или, наоборот, лишать его этого права.

Кричать на ребенка - вообще и во время выполнения домашних уроков в особенности.

Заставлять многократно переписывать задание в тетрадь из черновика.

Запрещать оздоровительные паузы во время выполнения домашних заданий.

Сидеть у телевизора и за компьютером более 45 минут в день.

Разрешать смотреть перед сном страшные фильмы и играть в шумные игры.

Ругать ребенка перед сном.

Чтобы ребенок не тревожился:

Создайте благоприятный климат в семье.

Критично пересмотрите свои требования к ребенку: не слишком ли ваши запросы превышают реальные возможности ребенка, не слишком ли часто он оказывается в ситуации «тотального неуспеха»?

Помните, что ничто так не окрыляет ребенка, как удача, радость от хорошо выполненного, даже самого маленького, дела.

Помните, что часто повторяющиеся неудачи способны заглушить в ребенке чувство самоуважения, усилить чувство тревожности.

Всеми силами повышайте чувства уверенности ребенка в себе, создавайте ситуации успеха, покажите, как он силен, как он может, приложив усилия, справиться с любой ситуацией.

Помните, что ошибки, исправленные самим ребенком, показатель развития самоконтроля.

Не ограничивайте контакты ребенка со сверстниками и другими взрослыми.

Отмечайте достижения ребенка.

Не наказывайте ребенка за ошибки и оценки.

Больше общайтесь со своими детьми, устраивайте совместные праздники, походы в зоопарк, в театр, на выставки.

Оценивайте не личность ребенка, а поступок.

Заранее предупреждайте ребенка о предстоящем событии (поход к врачу, в гости, о том, что он скоро пойдет е школу и т.п.).

Обыграйте «трудные» для ребенка ситуации из его жизни.

Полезны игры с водой, песком, рисование красками пальцами, ладонями.

Пересмотрите применяемые методы поощрения, направив их на повышение самоуважения, на подкрепление самооценки ребенка.

РЕБЁНОК ПРИВЫКАЕТ К ШКОЛЕ

Уклад жизни маленького человека, который первый раз переступает школьный порог, разом меняется. У него будет другой режим дня, питания; расширяется круг обязанностей. Ребенок попадает в новую обстановку, встречается с новыми детьми и взрослыми. Все это требует приспособления к новым условиям.

Период адаптации к школе иногда сопровождается ухудшением здоровья ребенка. Не паникуйте, обратите внимание на режим дня первоклассника, продолжайте выполнять закаливающие процедуры.

Родителям следует отнестись со всей ответственностью к рекомендациям врача при проведении медицинского осмотра перед школой. Сообщите школьному медработнику и учителю об особенностях состояния здоровья и поведения своего ребенка.

Адаптация ребенка к школе во многом зависит от условий среды. Особенно неблагоприятное воздействие оказывают нарушения режима дня, пагубные привычки родителей (курение, злоупотребление алкоголем), конфликтные ситуации в семье.

Уважаемые родители!

Не критикуйте учителей в присутствии ребенка.

В случае конфликтной ситуации в школе постарайтесь устранить ее, не обсуждая подробностей с ребёнком.

Следите, чтобы ваш ребенок вовремя ложился спать.

Ребенок должен видеть, что вы интересуетесь его заданиями, книгами, которые он приносит из школы.

Читайте сами - пусть ребенок видит, что свободное время вы проводите за книгами, а не только у телевизора или компьютера.

Учите ребенка выражать мысли письменно: обменивайтесь записками, пишите совместные письма.

Принимайте участие в жизни класса и школы - ребенку будет приятно, если его школа станет частью вашей жизни.

БЕЗ ИГРЫ ДЕЛА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Я пришла в начальную школу зрелой учительницей с пятнадцатилетним стажем. Мне удавалось ладить с любым подростком и со всеми классами от пятого по десятый. Каково же было моё удивление, когда я поняла, что не могу организовать работу в первом классе! Поймите меня правильно. Я хорошо готовилась к занятиям - и по состоянию, и по материалу. Но я всегда имела дело с учениками, а здесь передо мной были дети, милые, прелестные.

Чему же их надо научить?

От чего же я растерялась, когда пришла к первоклашкам? Как ни странно, от обилия индивидуальностей. Один ребёнок начал, другой ещё и не собирался выполнять данное мной задание. Третий полез в портфель да там и застрял. И так у всех - вплоть до «Я пойду домой, мне пора есть».

Я с ходу запретила себе быть жёсткой, и уж тем более - повышать голос. Орать на малых детей я, как учитель, не могла себе позволить. Как же обучать?!

Мои размышления привели меня к тому, что начинать надо с воображения, памяти, фантазии, с концентрации внимания, с тренировки сдержанности, волевых усилий. У кого же этому можно научиться? Мне в руки попали книги П.М.Ершова «Технология актерского искусства» и «Режиссура как практическая психология». Я поняла: вот тот источник, который напитает меня и научит общению детей. С этого времени театральная педагогика Ершовых - Петра Михайловича и его дочери Александры Петровны - стала практическим руководством к действию. Мне пришлось сесть в группу, в один круг с подростками, к их ученику и последователю Вячеславу Михайловичу Букатову, который вёл тогда театральную студию во Дворце пионеров на Ленинских горах...

Вы помните, что «в сложение рук» я играть не хочу. Но вот в другие игры - пожалуйста. Вот он, первый выход. Только игры у нас будут не дидактические, а настоящие.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. НЕНАСИЛЬСТВЕННАЯ ТИШИНА

Вас, дорогие учителя, больше всего волнует дисциплина в классе. Давайте попробуем найти возможность установления в любой момент мгновенной, но не насильственной тишины.

Соберём ребят в центре класса. Вообразим зимние игры: кто - на санках, кто - на лыжах, кто - в снежки. Дети включаются в игру. Тут появляется Снежная королева. Она всех замораживает («Замри!») в той позе, в которой застанет. Того, кто пошевелится, она уводит в своё царство. Возвращаясь, она приводит с собой снежинки (тех, кого увела). Они вместе с королевой наблюдают за замерзшими. Игра идёт до тех пор, пока не останутся три человека. Это победители игры.

Вход королевы сопровождается возгласом, который потом может использоваться в любой момент занятий: «Замри!», «Стоп!».

ПОДВОДНЫЙ МИР

А теперь можно усадить ребят по двое за одну парту, раздать им листочек один на двоих и предложить изобразить подводный мир. Но предварительно пусть по очереди расскажут о нём те, кто был этим летом на море. А те, кто знает море только по телевизору, будут дополнять.

Почему я дала листик не каждому? А чтобы определить возможности детей к умению договариваться друг с другом. Это очень важный момент жизни в классе. В любой работе необходимо согласие.

Листочки подписывают оба рисующих - так, как они умеют: именами, или только начальными буквами имени, или просто крестиком, звёздочкой или ромашкой, если буквы кто-то не знает. Ведь к пяти годам это не редкость - не знать буквы.

Разбирая рисунки, выясняем, какие жители моря изображены. Обсуждаем, как они двигаются, шевелятся. Сейчас, в игре, они оживут. «Море волнуется - раз, море волнуется - два, море волнуется - три», - говорит ведущий. Играющие изображают подводный мир. Ведущий стоит в центре круга, а остальные - по кругу.

«Морская фигура, замри!» Все замирают. Ведущий прикосновением руки оживляет фигуру и пытается угадать, что это такое. Ожившие присоединяются к ведущему и дальше угадывают вместе.

Занятия как бы перетекают одно в другое. Теперь неплохо бы и к книжке обратиться.

Проглядывая листочки, учитель может увидеть тех, кто смог написать не только имя, но и фамилию.

ОБЩАЯ КНИЖКА

Следующий вопрос: «Кто какие книги любит?» Это не только любопытство, но и продолжение знакомства: кто сам читает, кому-то читают (интересно, кто?), кто умеет по картинкам рассказать прочитанное ему. Всё это учитель фиксирует у себя на листочке каким-либо значком.

Мы не будем читать буквари. Читать будем сразу книги. В ходе беседы выясняется одна книга, которую можно выбрать для общего чтения. Сегодня, например, выбираем сказку Пушкина о золотой рыбке. Кто-то из ребят может прочитать, кто-то - рассказать, а некоторые даже наизусть знают какие-то кусочки...

И снова необходима разминка-переменка. «Давайте послушаем шумы за окном. Кто что слышит?». И вновь в классе тишина, но не мертвая, а нацеленная на вслушивание. Листья, чьи-то шаги, ветер, трамвай, детские голоса - да мало ли!

АКВАРИУМ

Пора проявить себя ярче и знатокам букв. За шторкой открывается нарисованный аквариум, где среди подводного мира «плавают» и буквы. Их не сразу разглядишь. Они притаились, спрятались. Эту таблицу-алфавит придумал для детей мой учитель словесности, мудрый и чуткий Владимир Николаевич Протопопов.

Буквы можно загадывать. «Я знаю букву справа от розовой рыбки». «А буква, с которой начинается моё имя, - в самом верху, слева от водорослей над цифрами». Здесь можно с другом пообщаться, помочь ему в поиске, ориентируя его в пространстве «Аквариума».

РАЗ-ДВА-ТРИ-ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ

Снова садимся в полукруг за парты, достаём математический материал. Делаем полоску цифр от 1 до 9 из деревянного набора. Играем в парах по очереди: один показывает выбранную цифру, другой выкладывает сколько-то треугольничков, квадратиков или кружков.

И снова нужен перерыв в сидении. Выходим в серединку и разучиваем считалки, которые начинаются с «раз, два, три, четыре, пять...». По считалкам объединяемся в группы по пять человек. Каждая группа строит себе стол из парт. Чашки, блюдца и ложечки расставлены, столы накрыты, одна группа приглашает другую на чаепитие. Так мы ходим друг к другу в гости. День очень насыщенный, но неутомительный.

Собираемся домой и идём к своим родным довольные и счастливые.

НАРАВНЕ

А учитель делает свои уроки. Сразу по горячим следам записывает свои воспоминания за целый день, отмечая, кто что умеет и кто в чём себя проявил. Кто с кем работал дружно, а кто подружился именно сегодня.

Мы ищем помощников среди детей. Сегодня - одни, завтра - другие. Но самое главное - умелые наравне с нами, учителями, будут учить своих одноклассников.

Девиз нашего класса: «Научился сам - научи других!»

Одна из причин того, что у детей с первого дня обучения в школе возникает неправильное восприятие учебного процесса, заключается во взаимоотношениях учителя с учащимися, неумении учителя воспитывать у детей привычку умственно работать. Для воспитания у учащихся сознательного отношения к учению недостаточно опираться только на строгость и принуждение или на занимательность и попустительство, а нужно умело предъявлять разумные требования к ребенку. Форма их предъявления и способы выражения могут иметь множество индивидуальных оттенков.

Педагогическая литература выделяет три основных стиля работы учителя: авторитарно-догматический, сочувствующий (или либеральный) и

демократический. Первые два стиля мы разобрали выше, а теперь обратимся к третьему.

Учитель, придерживающийся демократических тенденций в стиле руководства, пользуется не столько прямыми, сколько косвенными формами побуждения к действию (совет, просьба). В некоторых ситуациях он может прибегнуть и к безоговорочному требованию или приказу, но это не типичный способ общения с ребятами. Привлекая учащихся к принятию решений, учитель стремится, чтобы каждый отвечал за свои действия не только перед учителем, но и перед всем коллективом, стимулирует самостоятельность, активность, переживает неудачи ребенка и

радуется его успехам, не помнит зла, не мстит, уважает личность ребенка.

Так, например, начался первый школьный день в 1 «В» классе: «Здравствуйте, дорогие дети! Поздравляю вас с началом новой, школьной жизни.

Садитесь! Я волнуюсь и радуюсь вместе с вами – ведь это наш первый урок.

Интересно, каким он вам запомнится? Итак, начинаем».

С первых дней учительница 1 «В» класса старается пробуждать у детей жажду нового, воздействовать на их чувства, воображение, фантазию, создавать ту нравственную атмосферу, в которой естественная детская любознательность, тяга к знаниям перерастает в желание, потребность учиться всю жизнь. Выстраивая взаимоотношения с учениками, учительница старается не пользоваться сразу наказанием, принуждением, замечанием: «Посмотрите, дети, как ровно сидит за партой Алла, какая прямая у нее спина, как хорошо она держит руки». В результате все ученики принимают правильную позу и вместе с ними Вова, ради которого все это и было сказано. Или: «Взгляните, как хорошо написал Миша последний ряд палочек: чисто и аккуратно. Если он все будет делать так старательно, он будет хорошим работником». Это поощрение действует лучше, чем если бы учительница сказала: «Пиши чище»; «Как ты плохо написал! Перепиши!»; «3а такую работу ставится двойка!»

Учительница следит за тем, чтобы постоянно поддерживать в каждом ученике уверенность в своих силах. Она никогда не позволяет себе сказать ученику, что он ленивый, бестолковый и ничего не понимает. Даже самому неспособному ученику она внушает, что дело у него пойдет, стоит только чуть-чуть ответственнее и внимательнее отнестись к заданию. Ни когда не ругает ученика за плохо сделанную работу, а искренне огорчается вместе с ним, выражая надежду, что скоро у него все обязательно получится, только нужно постараться. Учительница долго не ставит оценки и объясняет это тем, что дети не все одинаково быстро достигают положительных результатов. У одного уже все получается, а у другого – нет, но это не значит, что он не хочет учиться. Ему нужно помочь, он должен еще подумать, собраться с мыслями, еще раз переделать свою работу. И только тогда учитель может оценить его труд, когда он приносит ребенку положительные результаты. Учитель должен знать, что первоклассник, получивший неудовлетворительную оценку, не только чувствует себя несчастным, но и испытывает чувство неприязни, а нередко и вражды к учителю. Учитель, ставящий двойку по существу за то, что ребенок что-то не понял, представляется детям несправедливым человеком. Ученик теряет доверие к учителю, уверенность в себе и желание хорошо учиться. Школьная пора – это не серия уроков по подготовке к жизни, а сама жизнь со всеми ее сложностями и противоречиями. Важным моментом в совершенствовании мастерства каждого учителя должны стать воспитание в себе умения оценки своих действий, раздумья о своем стиле работы, о своем характере (присутствуют ли в нем такие черты, как вспыльчивость, прямолинейность, обостренное самолюбие, самоуверенность, упрямство, отсутствие чувства юмора, излишняя мягкость, нерешительность и простодушие, безразличие, обидчивость, сухость, неорганизованность и т.д.). Все это – залог правильных взаимоотношений с классом, отдельными учениками, что является одним из важных условий формирования личности.

Стиль взаимоотношения учителя с учащимися – ключ к решению многих вопросов учебно-воспитательного процесса. Это не только форма поведения или «правила хорошего тона», которые можно выучить наизусть, это соответствующий уровень теоретической, профессиональной, общекультурной подготовки, постоянного самосовершенствования, повышения квалификации учителя. Стиль работы учителя утверждается системой педагогических действий, приемов и навыков, индивидуальной манерой их применения. В нем проявляются возможности передачи знаний (преподавание), эффективность влияния на нравственные качества личности ученика (воспитание), особенности поведения педагога и его взаимоотношений с учениками (этика). Стиль работы учителя тесно связан с приемами и средствами побуждения школьников к активному учению, снижает или усиливает их воздействие на учащихся.

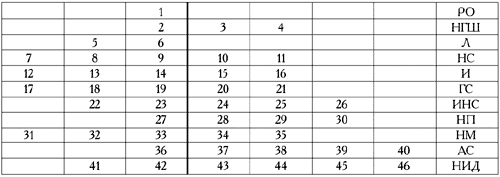

Проявление школьной дезадаптации у младших школьников

| Форма дезадаптации | Причины | Коррекционные мероприятия |

| Неприспособленность к предметной стороне учебной деятельности | Недостаточное интеллектуальное и психомоторное развитие ребенка, отсутствие помощи и внимания со стороны родителей и учителей | Специальные беседы с ребенком, в ходе которых надо установить причины нарушений учебных навыков и дать рекомендации родителям |

| Неспособность произвольно управлять своим поведением | Неправильное воспитание в семье (отсутствие внешних норм, ограничений) | Работа с семьей; анализ собственного поведения учителем с целью предотвратить возможное неправильное поведение |

| Неспособность принять темп школьной жизни (чаще встречается у соматически ослабленных детей, детей с задержками развития, слабым типом нервной системы) | Неправильное воспитание в семье или игнорирование взрослыми индивидуальных особенностей детей | Работа с семьей, определение оптимального режима нагрузки ученика |

| Школьный невроз, или «фобия школы», - неумение разрешить противоречие между семейными и школьными «мы» | Ребенок не может выйти за границы семейной общности - семья не выпускает его (чаще это у детей, родители которых бессознательно используют их для решения своих проблем) | Необходимо подключение школьного психолога - семейная терапия или групповые занятия для детей в сочетании с групповыми занятиями для их родителей |

|

|

| |||

|

| ||||

© 2017, Казва Лариса Владимировна 1551 13

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Похожие файлы

Полезное для учителя