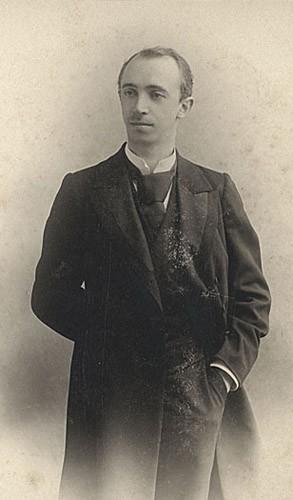

Александр Алексеевич Горский

Он пытался внести в балет реализм. Брался ли он за сказочное Средневековье или за «хореографическую Испанию», Древний Египет, Восток – у зрителей возникало ощущение полной достоверности сценического действия. Он не боялся трагических финалов. И даже его ошибки – это ошибки не знающего меры в своей увлеченности таланта.

Александр Горский родился в Стрельне, под Санкт-Петербургом, в семье торгового служащего. В 1880 году он поступил в Петербургскую балетную школу. В 1889 году он окончил школу и стал танцевать в кордебалете. Лишь одиннадцать лет спустя он достиг положения первого танцовщика.

Горский был артистом-универсалом: с одинаковым успехом исполнял и классику, и народно-характерные танцы, и пантомимные роли. Одновременно он очень много читал, посещал вечерние курсы Академии художеств, занимался музыкой – в случае надобности мог дирижировать оркестром, и об этом часто просил его Глазунов во время репетиций своих балетов.

В 1891 году танцовщик Мариинского театра Владимир Степанов завершил работу над своей системой записи танца. Изучив ее, Горский увлекся и стал не только последователем, но и ближайшим помощником Степанова. А когда тот неожиданно скончался – издал пособие для учащихся, желающих овладеть записью танца, – «Таблица знаков для записывания движений человеческого тела» по системе артиста императорских С. – Петербургских танцев В.И. Степанова».

В 1896 году Горского взяли в балетную школу ассистентом Гердта и доверили вести самостоятельный предмет «теорию танца». Там ему Степановская система очень пригодилась.

Начальство заинтересовалось деятельностью Горского – после того как он самостоятельно записал весь балет «Спящая красавица», ему поручили поставить этот спектакль в Москве. Эта командировка имела большое значение и для самого балетмейстера, и для всего московского балета.

Горский прибыл в Москву 3 декабря 1898 года. Он сразу почувствовал – здесь-то и бурлит художественная жизнь, в отличие от верного старым канонам Санкт-Петербурга. Его потрясли спектакли только что открытого Художественного театра, частная опера Мамонтова, декорации знаменитых художников – Поленова, Врубеля, Коровина, Васнецова, он познакомился с Шаляпиным. Поставив «Спящую красавицу» всего за три недели, Горский вернулся в Санкт-Петербург, но вскоре опять приехал в Москву. Расчет театрального начальства оправдался, сборы в театре выросли, и, чтобы закрепить успех, решено было поставить в Большом театре «Раймонду». Горский с задачей справился, музыка Глазунова вызвала в Москве не меньший интерес, чем музыка Чайковского.

Горский убедился в возможностях московской труппы, а труппа – в таланте Горского. Когда балетмейстеру предложили возглавить московский балет, он с радостью согласился.

Для своего настоящего дебюта он выбрал балет «Дон Кихот» – формально речь шла о редакции Петипа, а фактически речь шла о новом спектакле. Горский привлек хороших художников из оперы Мамонтова и решил, что классический танец в «испанском» балете не мешает обогатить народными элементами.

Почти как в Художественном театре, он распределил роли между всеми участниками спектакля, включая каждого артиста кордебалета и статиста. Стремясь показать реалистическую и живую народную толпу, Горский задавал разным группам кордебалета, участвующим в массовом танце, различные движения. Он даже от формы па-де-де с выходом, адажио, вариациями и кодой, отказался – но сохранил лучшее, что было у Петипа. Естественно, молодежь была на его стороне, а старики и балетоманы были против.

Первое представление балета «Дон Кихот» состоялось 6 декабря 1900 года. Пресса обливала спектакль грязью, но результат был непредвиденный: не искушенные в хореографии москвичи, может быть, впервые в жизни пришли в Большой театр, чтобы лично увидеть скандальный балет – и приняли его с восторгом. Горский верно почувствовал, что этим зрителям нужны содержательность произведения и актерское мастерство исполнителей. Но видел он и слабые места спектакля – невозможность значительно изменить либретто и устаревшую музыку Минкуса.

Следующей его постановкой было «Лебединое озеро». Он сохранил все лучшее, что было в петербургском спектакле, – «лебединые акты» Иванова и часть танцев Петипа, – но переработал первый акт. От этого балет значительно выиграл. Московские критики негодовали, а зрители приняли спектакль благосклонно. То же было и с «Коньком-Горбунком». В этом же сезоне Горский поставил «Вальс-фантазию» Глинки – это был его первый опыт в жанре «белого балета».

В конце 1901 года Горский приступил к первой фундаментальной работе – совершенно самостоятельному воплощению в балете романа Гюго «Собор Парижской Богоматери». Он не хотел делать вторую «Эсмеральду» с радостным финалом, отказался от музыки Пуни, а заказал ее композитору Антону Симону. Чтобы не дразнить критиков-балетоманов, он назвал спектакль «мимодрамой с танцами». Свой спектакль он назвал «Дочь Гудулы».

Премьера состоялась в ноябре 1902 года. Критики ворчали, а основная масса зрителей восприняла спектакль как хореографическую драму. Но балетмейстер, нарочно ездивший в Париж, чтобы изучить «место действия», слишком увлекся бытовыми подробностями. В следующей постановке Горский решил уделить им меньше внимания, а на первый план вынести идею. …

Он выбрал пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке», опять пригласил Симона, и балет, показанный в октябре 1903 года, оказался не слишком удачным – тут Горский повторил неудачу Сен-Леона. Он вернулся к классике и в 1904 году поставил в Москве «Баядерку» – переделав многие сцены и танцы, но оставив в неприкосновенности одно из величайших достижений Петипа, последнюю картину «Тени». Потом он успешно поставил «Волшебное зеркало» и взялся за старый балет Петипа «Дочь фараона». Тут он экспериментировал с хореографией – внес в танцы и движения «древнеегипетские» позы, позаимствованные с египетских барельефов. Новое рождение «Дочери фараона» заинтересовало петербургских танцовщиков – в Москву приехала Анна Павлова, чтобы участвовать в постановке своего учителя.

За пять лет Горский, присланный в Москву, чтобы сделать балет более кассовым, полностью его преобразовал. Петербургский «придворный» балет переживал пору застоя, а московский был на подъеме. Петипа негодовал на Горского как он посмел перекроить его произведения.

Затем Горский увлекся модными течениями – импрессионизмом и символизмом. В самом конце 1907 года он поставил балет «Нур и Анитра», в котором были все приметы этих направлений .И одновременно он продолжал работу над системой записи танца, но уже с привлечением новых средств – он одним из первых оценил значение фотокамеры для балетного искусства и, более того, фотографировал сам. Горский использовал фотофиксацию и как преподаватель: им было написано методическое пособие по танцу, проиллюстрированное авторскими фотографиями и, увы, не сохранившееся. Но он в 1907–1909 годы создал альбом «Хореографические фотоэтюды», ценность которого не только как документа эпохи, но и уникального художественного произведения, неоспорима и сегодня.

В 1909 году Горский приступил к работе над одной из лучших своих постановок – балетом «Саламбо» на тему одноименного романа Флобера. Это была настоящая удача .

Новшества Горского привели к расколу внутри труппы Большого театра. Молодёжь горячо поддерживала хореографа. Ведущие артисты избегали участия в постановках Горского.

Одной из самых знаменитых постановок Горского стал «Корсар». Спектакль, по мере возможности избавленный от условностей «старого балета», имел исключительный успех у публики и прошел после премьеры 15 января 1912 года 16 раз кряду при полных сборах.

Последний спектакль Горского до революции – новая версия «Баядерки». Горский сократил балет до 4-х картин (прежде их было 7). Тогда вошли в моду стилизированные восточные танцы, и он с радостью изменил хореографию первых картин, но не пожелал отказаться от шедевра Петипа – большого па «теней». Выход был найден неудачный – танцы остались прежними, костюмы танцовщицам выдали восточные. Весь эффект был разрушен. В канун революции Горскому исполнилось 46 лет. Он уже отпраздновал 25-летие творческой деятельности. В 1915 году Горскому было присвоено почетное звание заслуженного артиста. Он и после революции остался руководителем московского балета. Но в управление труппой включились люди разных вкусов и интересов, и между ними шла борьба за власть.

В честь годовщины революции в ноябре 1918 года Горский поставил балет «Стенька Разин».

В 1919 году Горский совместно с Немировичем-Данченко разработали план новой постановки «Лебединого озера». Они попытались внести в балет реализм.

Последняя работа Горского, увидевшая свет рампы, – «Грот Венеры» на музыку из «Тангейзера» Рихарда Вагнера. Хореограф ставил балет, уже будучи тяжело болен. Спектакль не удался.

В последний сезон 1923/24 года Горский уже не мог работать. Он ежедневно приходил в театр, растерянно бродил по коридорам и залам, отвечая невпопад на вопросы, не замечая перешептываний. Умер он 20 октября 1924 года в санатории Усольцева.