Аналитический отчет

учителя начальных классов Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Гимназия №3»

Алмаевой Анны Владимировны,

общий стаж работы 8 лет, в МБОУ «Гимназия № 3» - 1 год.

Начальная школа является важнейшим социальным институтом, обеспечивающим дальнейшее развитие и становление личности. В этой связи особое значение приобретает обновление содержания и организационных форм обучения, разрабатываемых на основе принципов системного, личностного, деятельностного, целостного, структурного и полисубъектного (диалогического) подходов. Решающим фактором в становлении личности в образовательном процессе выступают самореализация, саморазвитие обучающихся начальной школы.

Анализ научной литературы, нормативных документов в сфере образования и педагогического опыта в аспекте обеспечения самореализации младшего школьника в образовательном пространстве выявил противоречие между благоприятными возрастными предпосылками самореализации младших школьников и слабой их реализацией в образовательном пространстве.

Разрешение этого противоречия определило выбор методической темы: Саморазвитие и самореализация младших школьников в условиях реализации ФГОС.

Цель: создание условий для саморазвития и самореализации младших школьников в образовательном пространстве ФГОС.

Задачи:

- проанализировать педагогические условия самореализации личности младшего школьника;

- определить педагогические средства, способствующие самореализации личности младшего школьника;

- использовать методы, формы и технологии педагогического процесса, способствующие самореализации младшего школьника.

Технологии, методы и формы работы,

способствующие саморазвитию и самореализации школьников в условиях реализации ФГОС

ФГОС начального общего образования требует построения урока с учетом системно-деятельностного подхода, который дает неограниченные возможности в формировании и развитии личности ребенка, его росте в процессе обучения, активизирует интеллектуально-творческие способности, позволяет ребятам самоутвердиться и реализовать себя. Находясь в постоянном профессиональном поиске, среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ориентируюсь на наиболее эффективные для создания условий саморазвития и самореализации младших школьников:

1) Технологию развития критического мышления, которая помогает формировать у детей способность логически анализировать информацию и применять полученные результаты в разных ситуациях. В качестве наиболее эффективных приёмов и стратегий в данной технологии можно отметить следующие: «верные и неверные утверждения», «корзину» идей, «чтение с остановками», «толстые и тонкие вопросы», «ромашку вопросов».

Так, например, на уроках литературного чтения на стадии осмысления содержания прием «тонких» и «толстых» вопросов служит для активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при рефлексии – для демонстрации понимания пройденного. На первом этапе дети отвечают на простые «тонкие» вопросы, а затем уже - на вопросы, требующие более сложного развёрнутого ответа. Использую на уроке такую таблицу:

| «Тонкие» вопросы | «Толстые» вопросы |

| кто... мог ли... что... как звали... когда... было ли... может... согласны ли вы... будет... верно... | дайте объяснение, почему... почему вы думаете... почему вы считаете... в чем разница... предположите, что будет, если... |

Прием «Верные и неверные утверждения» можно использовать на любом уроке, например, на уроке русского языка по теме «Местоимение» ребятам предлагается найти верные утверждения:

1. Здесь написаны только местоимения: она, к нему, один, я, они, со мной.

2. В предложении местоимения бывают только подлежащим.

3. В предложении местоимения бывают второстепенным членом или подлежащим.

4. Местоимения могут быть 1, 2 или 3 лица.

5. Местоимения изменяются по падежам и числам.

6. В предложении « Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе вернулся» местоимение является второстепенным членом.

Органичное включение работы по технологии развития критического мышления в систему школьного образования даёт возможность личностного роста, ведь такая работа обращена, прежде всего, к ребёнку, к его индивидуальности.

2) Технологию сотрудничества, главная идея которой – это обучение в процессе общения.

Содержание технологии сотрудничества можно выразить словами: «Меня мало беспокоит прочность приобретаемых учащимися знаний в той или иной области, поскольку эти знания подвергаются изменениям каждый год и эти знания устаревают подчас раньше, чем учащиеся сумеют их усвоить. Гораздо важнее, чтобы в экономику приходили молодые люди, умеющие самостоятельно учиться работать с информацией, самостоятельно совершенствовать свои знания и умения в разных областях, приобретая, если окажется необходимым, новые знания, профессии, потому что именно этим им придется заниматься всю их сознательную жизнь» (Дж. Гриллос).

Во-первых, дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают (своими выводами, находками). Подобная форма располагает к общению на заданную тему. Следовательно, идет активная работа по формированию речевых навыков, умения общаться с аудиторией. Развивается умение отстаивать свою точку зрения, использовать доказательства, делать выводы.

Во-вторых, ребята занимаются конкретным, интересующим их делом, а не повторной работой, результаты которой уже достигнуты. Следовательно, сохраняется интерес к познанию.

В-третьих, развивается самостоятельность, повышается работоспособность, вырастает чувство ответственности за проделанную работу. В целом же – повышается творческий потенциал.

В-четвертых, знания усваиваются прочнее. В работе детей отмечается осознанное владение теоретическим материалом и умение оперировать ими на практике. Дифференцируется не только работа в классе, но и домашняя.

В-пятых, при подготовке к занятию учитывается уровень знаний и возможностей каждого школьника.

В сотрудничестве на основе малых групп мои ученики выполняют разные задания: подготовить сообщение по теме, составить вопросы к тексту, провести серию опытов, составить кроссворды по темам, инсценировать произведение и другие.

3) Технологию уровневой дифференциации направленной на обучение каждого ребенка с учетом уровня его возможностей, способностей, особенностей.

Дети всегда приступают к изучению школьной программы с разными стартовыми возможностями. Как показывает практика, обучающиеся, имеющие показатели нормы по всем уровням развития встречаются очень редко. Практически каждый ребенок имеет те или иные (пусть незначительные) отклонения, которые в дальнейшем могут привести к отставанию в учебной деятельности. После проведения диагностики я распределяю детей по группам с учётом результатов диагностики, осуществляю выбор способов дифференциации, разрабатываю разноуровневые задания для созданных групп учащихся, реализую дифференцированный подход к школьникам на различных этапах урока, осуществляю контроль за результатами работы обучающихся.

Для осуществления данной работы использую дидактические материалы: специальные обучающие таблицы, плакаты и схемы для самоконтроля; карточки с текстами получаемой информации, сопровождаемой необходимыми разъяснениями, чертежами; карточки, в которых показаны образцы того, как следует вести решения; карточки-инструкции, в которых даются указания к выполнению заданий.

Например, при организации повторения предлагаются каждой группе разные задания:

"выберите из данных ответов верный"; "исправьте ошибку" (группе А);

"назовите правило, которое применили"; "закончите решение" (группе В);

"поясните причину допущенной ошибки"; "сформулируйте определение использующихся понятий"; "придумайте подобное упражнение" (группе С).

4) Проблемно-диалоговое обучение – обучение, при котором происходит обеспечение творческого усвоения знаний учащимися посредством специально организованного учителем диалога. Моя задача как учителя - создать проблемную ситуацию, то есть ввести противоречие, столкновение, которое вызывает у школьников эмоциональную реакцию удивления или затруднения.

Данная технология является:

- результативной, поскольку обеспечивает высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей младших школьников, воспитание активной личности обучающихся, развитие универсальных учебных действий;

- здоровьесберегающей, потому что позволяет снижать нервно-психические нагрузки учащихся за счет стимуляции познавательной мотивации и «открытия» знаний.

5) «Метод проектов - обучение через «ум, руки, сердце», то есть включение ребёнка в эмоциональную, умственную и практическую деятельности» (С. Френе). УМК «Школа России» предполагает включение обучающихся на уроках окружающего мира, литературного чтения, математики, русского языка в такой вид деятельности как проектирование.

В 1 классе были созданы следующие мини-проекты: «Весёлая азбука», «Новогодняя открытка», «Мама-ребенок, мама-девушка, мама-женщина», «Моя семья».

6) Исследовательскую деятельность - один из важнейших источников получения ребенком представлений о мире, условие самореализации и саморазвития обучающегося. Исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. Дети по природе своей исследователи и с большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во многом зависит от его организации. Очень важно научить детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и выработать желание найти ответы. А, значит, нужно читать дополнительную литературу, учиться ставить эксперименты, обсуждать результаты, прислушиваться к чужому мнению. При проведении исследований дети учатся мыслить, делать выводы.

Результаты исследовательской деятельности обучающихся были представлены на конкурсах различного уровня.

| Дата | Название исследовательской работы | Ф.И. ученика | Место | Уровень |

| 2011г. | «Каша-пища наша» | Чунихин К. | победитель | школьный |

| 2012г. | «Компьютерные игры – хорошо или плохо?» | Чунихин К. | победитель | школьный, совместно с АГУ |

| 2013г. | «Бездомные животные-проблема всех и каждого» | Анищенко С. | победитель | школьный, совместно с АГУ |

| 2014г. | «Компьютер и здоровье» | Фисенко О. | победитель | школьный, совместно с АГУ |

| 2014г. | «Компьютер и здоровье» | Фисенко О. | 2 место | региональный |

| 2015г. | «Компьютер и здоровье» Секция: «Медицина» | Фисенко О. | победитель | муниципальный |

| 2015г. | «Весь мир –театр, а люди в нем - актеры» | Анищенко С. | победитель | школьный, совместно с АГУ |

| 2016г. | «Бездомные животные-проблема всех и каждого» | Анищенко С. | победитель | школьный, совместно с АГУ |

| 2016г. | «Бездомные животные-проблема всех и каждого» | Анищенко С. | 1 место | муниципальный |

| 2016г. | «Бездомные животные-проблема всех и каждого» | Анищенко С. | 2 место | региональный |

7) Педагогическую технологию - составления «Портфолио личных достижений» обучающихся. Цель данной технологии – мониторинг предметных, метапредметных и личностных результатов каждого ребенка. Внесенные в портфолио результаты контрольных работ, результаты проводимых диагностик помогают наглядно увидеть успехи и отставания ребенка не только учителю, но и родителям. Разработка стратегии действий по ликвидации пробелов в знаниях и умениях школьника происходит в сотрудничестве с родителями.

7.1. Диагностика предметных результатов обучения.

По результатам диагностики качества знаний по русскому языку и математике было выявлено, что большинство обучающихся по итогам обучения в первом классе имеют высокий, повышенный уровень (74% - русский язык, 75% - математика) усвоения планируемых результатов основной образовательной программы НОО гимназии.

Результаты качества знания Результаты качества знания по

по русскому зыку за 2016-2017 учебный год. математике за 2016-2017 учебный год.

В октябре 2017 года была проведена независимая оценка качества образования по русскому языку во 2 классах. Результаты всероссийской проверочной работы моего класса составили: 100% - успеваемость, 92% - качество знаний, что выше показателей всей выборки по РФ на 9,9%, по региону на 14,5%, по г.Рубцовску на 6,3%, по образовательной организации ниже на 4,2%.

Сравнительный анализ результатов ВПР показал, что обучающиеся характеризуются высоким уровнем овладения знаний по предмету.

Мониторинг техники чтения учеников показал положительную динамику по данному показателю:

У обучающихся уменьшилось количество ошибок, улучшилась скорость чтения, выразительность.

7.2. Диагностика метапредметных результатов обучения.

Мониторинг формирования и развития метапредметных УУД учащегося первого класса – это важный момент в подведении педагогом итогов работы за год и постановке задач работы на предстоящий год.

В начале 2016-2017 учебного года (1 класс) была проведена педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе «Школьный старт» (М.Р. Битянова)

Группы стартовой готовности

Данные диагностики показали, что дети нуждаются в углубленной психолого-педагогической диагностике и анализе причин возникновения возможных трудностей в освоении учебной программы.

Анализируя полученные результаты были выявлены приоритетные направления работы с обучающимися:

создание психолого-педагогических предпосылок для развития универсальных учебных действий и, соответственно, выхода на качественные метапредметные и личностне образовательные результаты к окончанию начальной школы;

обеспечение эмоционально комфортной образовательной среды для каждого ребенка за счет планирования прохождения и уровня сложности программы;

планирование индивидуальной педагогической работы с каждым ребенком.

В конце 2016-2017 учебного года была проведена диагностика УУД «Учимся учиться и действовать» (М.Р. Битянова)

В результате проведения итоговой комплексной работы 77,7 % обучающихся показали высокий повышенный уровень метапредметных результатов обучения.

Сравнительный анализ показателей диагностики метапредметных результатов обучающихся моего класса и обучающихся гимназии представлен на диаграмме.

Анализируя результаты диагностики метапредметных УУД в начале и в конце учебного года, можно сделать вывод о положительной динамике развития метапредметных компетентностей: умение планировать и осуществлять свою деятельность, умение осуществлять познавательные действия.

7.3. Диагностика личностных результатов обучения.

В результате диагностики личностных УУД обучающихся было выявлено, что большая часть обучающихся характеризуется адекватным уровнем самооценки - младшие школьники могут довольно успешно соотнести собственные силы с возможностями решить проблемы разной сложности и с запросами окружающих, характеризуются выраженным познавательным мотивом, добросовестны и ответственны, достаточно благополучно чувствуют себя в школе, им нравится себя ощущать учениками (см. Рис.1, Рис.2).

Рис.1. Показатели самооценки (методика «Лесенка» В.Г. Щур)

Рис.2. Результаты диагностики школьной мотивации (методика Н.Г. Лускановой (цветовой вариант).

Таким образом, применение современных образовательных педагогических технологий способствует положительной динамике достижений обучающимися трёх групп результатов образования: предметных, метапредметных и личностных.

Один из важнейших компонентов учебной деятельности – самоконтроль. Формирование навыков контрольно-оценочной деятельности осуществляется через различные приёмы рефлексии (прием «Смайлики», приём «Солнышко», приём «Лист самооценки», приём «Кластер», приём «Таблица готовности к уроку», приём «Дерево успеха», прием «Лестница успеха», прием «Светофор», приём «SMS», прием «Оцени себя на уроке»), самопроверку, взаимопроверку.

Коррекционная работа во внеурочной деятельности

В своей педагогической деятельности особое внимание уделяю созданию условий для самореализации детей с ОВЗ, опыт работы с которыми приобрела, работая в коррекционной школе. Владею программами коррекционных занятий: «Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Предметно-практическая деятельность». Получила вторую специальность – дефектолога, которая помогает мне в профессиональной деятельности.

Большинство детей при поступлении в первый класс имели общее недоразвитие речи. Необходимо было работать над развитием не только речи детей, но и мелкой моторики рук, так как речь напрямую связана с развитием пальцев рук. Диагностика по методу Сосниной С. П., проведенная в начале первого класса, показала, что только у 21% моих учеников сформированы и довольно высоко автоматизированы навыки графической деятельности, у 53,5 % они сформированы, но существуют вопросы, над которыми необходимо поработать. У 25,5 % обучающихся недостаточно сформирован двигательный компонент навыка графической деятельности, а также низкое развитие произвольной регуляции и контроля над выполнением движений, требующих точности. Такие показатели мелкой моторики могут оказаться недостаточными для успешного овладения основными навыками учебной деятельности в начальной школе. В связи с данными результатами я включила во внеурочную деятельность занятия по программе «Я сам» с целью развития речи младших школьников, подготовки руки к каллиграфическому письму.

В качестве основных форм работы по развитию мелкой моторики я использую: игры с предметами и без предметов, музыкальные игры, графические упражнения, пальчиковую и артикуляционную гимнастику и др.

В результате систематической работы была выявлена положительная динамика развития мелкой моторики.

Сравнительный анализ уровня развития мелкой моторики кистей рук

.

.

По результатам анализа письменных работ 20 человек (71,4%) обучающихся имеют частичные нарушения процесса письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма (дисграфия).

Было проведено логопедическое обследование состояния письменной речи и определена форма дисграфии. В результате коррекционных занятий с такими детьми по методике Е.В.Мазановой и Л.Н. Ефименковой была выявлена положительная динамика: у 7 человек (25%) показатели дисграфии стали проявляться в меньшей степени.

| Форма дисграфии | Кол-во учащихся на начало диагностики | 2017-2018 учебный год |

| Акустическая | 2 | 1 |

| Артикуляторно-акустическая | 5 | 3 |

| Дисграфия на почве несформированности анализа и синтеза речевого потока | 4 | 3 |

| Оптическая | 8 | 4 |

| Аграмматическая | 1 | 1 |

Таким образом, систематическая работа по коррекции детских дефектов на ранних этапах приводит к положительным результатам, главный из которых – обретение ребенком уверенности в своих силах. Дети осознают, что они в силах преодолеть трудности, а значит, могут самостоятельно работать над совершенствованием себя и своей природы.

Внеклассная работа

Сфера жизни младшего школьника не может быть ограничена рамками школьного класса. Важнейшим условием самореализации личности младшего школьника является учет внешкольных интересов ребенка и включение их в жизнь классного коллектива. Тарасова Ульяна, одна из моих учениц, увлеклась декламацией стихов так, что каждое её выступление на городских конкурсах чтецов было успешным и отмечалось дипломом.

- Городской конкурс чтецов «Мамины глаза», 2013г., 1 место;

- Городской конкурс чтецов «Мамины глаза», 2014г., 2 место;

- Городской конкурс юных чтецов «Классика на все времена», посвященный Году литературы в России, 2015г, диплом 2 степени;

- Городской конкурс чтецов «Мамины глаза», 2015г., 1 место.

- Городской конкурс чтецов «Подвиг и память», 2016г., 1 место.

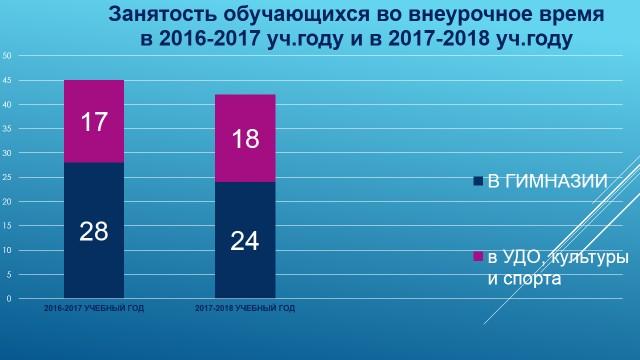

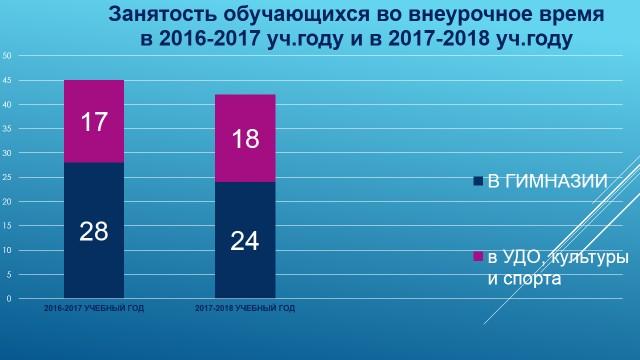

Внеурочные занятия обеспечивают условия для развития творческого потенциала детей и их самореализации, поэтому я добилась 100% занятости обучающихся во внеурочной деятельности.

Развитие ученического самоуправления – еще один путь саморазвития ребенка. В классе появились лидеры, умеющие организовать своих сверстников и повести их за собой.

Уверена, что немаловажную роль в создании условий для самореализации обучающихся, играет личность учителя, его отношение к детям. Поэтому СО-переживание, СО-чувствие, СО-трудничество и СО-творчество – это те киты, которые лежат в основе отношений с детьми и их родителями.

Создание условий для самореализации школьников будет результативным в сотрудничестве с родительской общественностью. Задача учителя – стать для родителей помощником и советчиком в вопросах воспитания, создать в коллективе детей и родителей атмосферу добра и взаимопонимания. В работе с родителями применяются практикумы, открытые уроки, тематические консультации, родительские вечера, собрания, совместные праздники, выезды на природу.

Свой опыт работы с детьми, имеющими нарушения письма и речи я диссеминирую на городском уровне:

- выступление на городском методическом объединении учителей 2-ых классов по теме: «Дети с ЗПР в обычном классе». Учителям была представлена система работы с детьми с ЗПР в условиях общеобразовательного учреждения;

- мастер-класс для заместителей директора по воспитательной работе: «Приемы работы со школьниками, имеющими нарушения речи и письма». Участникам мастер-класса было предложено попрактиковаться в использовании основных приемов коррекционной работы с обучающимися: зрительная гимнастика, глазодвигательные упражнения, дыхательная гимнастика, песочная терапия, артикуляционная гимнастика.

- открытое внеклассное мероприятие «Я сам» (1-ые классы), направленное на развитие мелкой моторики кистей рук в рамках окружного методического семинара: «Технологии психолого-педагогического и социального сопровождения детей, испытывающих трудности в социальном развитии»;

- открытое внеклассное мероприятие «Мы вместе» с участием детей из коррекционной школы для слабовидящих детей для студентов Рубцовского педагогического колледжа. Цель мероприятия: познакомить обучающихся, показать талантливость каждого, сформировать желание детей дружить друг с другом;

-размещение методических материалов в сети Интернет: http://gimnazia3.ucoz.ru/index/mo_uchitelej_nachalnykh_klassov_pedagogicheskij_opyt/0-277 (сайт гимназии); http://almaeva.ucoz.net/index/disseminacija_pedagogicheskogo_opyta/0-25 (личный сайт).

Таким образом, самореализация личности младшего школьника, становится возможной и значимой для личностного развития, если:

- организуется многообразие видов деятельностей и отношений;

- обеспечивается включенность внешкольных интересов младшего школьника в жизнедеятельность классного коллектива;

- используется дифференцированный подход в обучении, технология развития критического мышления, технология сотрудничества, проблемно-диалоговое обучение и т.д.

Вместе с тем, необходимо решать следующие профессиональные задачи:

- совершенствование дифференцированного обучения через использование вариативных средств и форм работы с обучающимися;

- расширение спектра приемов работы, направленных на коррекцию и развитие потребностно-мотивационной сферы личности младших школьников;

- систематизация опыта работы по раскрытию эстетического потенциала личности.

10

.

.