Исследовательская работа

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ БУНИНА КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА

(На примере стихотворения «Густой зелёный ельник у дороги» и материале прозы)

1.2. ОГЛАВЛЕНИЕ Стр.

1.3 Введение. Актуальность темы, значимость полученных результатов.

Краткий обзор по выбранной теме…………………………………………………… 3, 4

1.4. Основная часть. «Лишь слову жизнь дана…». ……………………………………. 5-10

1.5. Заключение. Основные выводы исследования бунинского стиля. …………………..11

1.6. Список использованной литературы …………………………………………………….12

1.7. Приложение …………………………………………………………………………….....13

ВЫНЬТЕ БУНИНА ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, И ОНА ПОТУСКНЕЕТ, ЛИШИТСЯ ЖИВОГО РАДУЖНОГО БЛЕСКА И ЗВЁЗДНОГО СИЯНИЯ ЕГО ОДИНОКОЙ СТРАННИЧЕСКОЙ ДУШИ.

М.ГОРЬКИЙ

1.3. Введение. Актуальность темы, значимость полученных результатов. Краткий обзор статей по выбранной теме.

В творчестве И.А.Бунина (как в прозе, так и в поэзии) ярко проявились те черты русской литературы, которые сам писатель считал «драгоценнейшими» в ней, - неуловимая художественная точность в описании детали и свобода, «образная, чувственная память», знание народного языка, «изумительная изобразительность». Именно изобразительность в произведениях Бунина является предметом нашего исследования: «Художественный стиль Бунина». Выбранная тема в настоящее время очень актуальна. Ведь в программном изучении произведений на изобразительно-выразительные средства уделяется внимание недостаточно.

Избранный нами метод исследования – лингвистико-литературоведческий анализ произведений. Работа характеризуется как теоретическое исследование, но имеет и прикладную ценность: учитель и учащиеся могут использовать полученные результаты на уроках и во внеклассной работе по литературе в ходе изучения творчества И.А.Бунина.

Для написания автореферата была использована дополнительная литература (полный список дан на последней странице). Остаётся дать краткий обзор имеющейся по данной теме литературы, некоторых статей, имеющейся наибольшую ценность для работы.

Разобраться в творческом методе этого большого русского художника помогла статья Л.Крутиковой «Верность призванию» (А.И.Бунин. «Избранное», Л.: «Художественная литература», Б-65,стр. 5-36). Неоценимую помощь в работе над выбранной темой оказала статья Н.А.Николина «Образное слово И.А.Бунина», напечатанная в журнале «Литература в школе» (№ 5, 1999 г., стр.51-58)). Статья «Лишь слову жизнь дана…» (автор В.С.Сидорец), помещённая в том же журнале (см. стр. 59-61), посвящена 100-летию со дня рождения Бунина, одного из тончайших русских стилистов. Автор статьи обращает внимание на адъективные словосочетания в прозе писателя. Они способны передать самые «глубинные» признаки изображаемых объектов, описываемых Буниным.

В статье О.Н.Михайлова к 120-летию со дня рождения И.А.Бунина под названием «Иван Алексеевич Бунин» нами использованы наблюдения автора над пейзажными зарисовками на страницах «Жизни Арсеньева», как И.А.Бунин откликается на малейшее движение в жизни природы.

Мы не ставим целью дать полный обзор имеющейся литературы по теме автореферата. Подчёркиваем самостоятельность в работе, например, при анализе стихотворения «Густой зелёный ельник у дороги» автор реферата не опирался на другие источники, кроме как только сам текст стихотворения.

Содержание основной части исследовательской работы полностью соответствует теме, точно раскрывает мастерство И.А.Бунина, в ней исследуется его художественный стиль. В тексте работы имеются ссылки на тот или иной источник. Дополнительные материалы (фотографии) не прилагаются, а помещаются по ходу изложения. Так, по нашему мнению, они лучше помогают понимать излагаемого.

Вступление. Несколько слов о писателе.

«Ищу я в этом мире сочетания прекрасного и вечного»

Молчат гробницы, мумии и кости, -

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы на мировом погосте

Звучат лишь Письмена.

И.Бунин.

Всей жизнью своей, судьбой, биографией принадлежит ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН России, великой русской литературе.

Он родился сто сорок лет назад – 23 октября 1870 года в Воронеже. Его детство прошло на хуторе Бутырки под Ельцом, в «подстепье», посреди хлебов. С ранних лет Бунин проникся уважением к труду крестьян и испытал «на редкость заманчивое желание быть мужиком». Он хорошо знал жизнь и заботы народа. Бунинская поэзия являет нам пример русской лирики в её коренных, национальных основах. Любовь к родной земле, её истории, её природе вдохновляли бунинскую музу.

Особый период в творчестве И.А.Бунина – годы эмиграции, которая, как сказал А.Твардовский, «стала поистине трагическим рубежом в его биографии». Бунин переживает разрыв с Родиной. Поэзия этих лет проникнута настроением одиночества человека, оказавшегося «в чужом, наёмном доме», вдали от земли, которую любил «до боли сердечной». Трагически звучат строки его известного стихотворения: У зверя есть нора, у птицы есть гнездо…

Как бьётся сердце горестно и громко,

Когда вхожу, крестясь, в чужой, наёмный дом

С своей уж ветхою котомкой.

Приехать в Советскую Россию он не захотел и не смог. Умер Бунин восьмидесяти трёх лет, в большой нищете, в скромной квартирке в Париже. Его могила с белым крестом находится на кладбище Сен-Женевьев де Буа.Она так же нам дорога, как и могилы многих классиков, и вечно будет напоминать о сложном писателе Бунине, о заблуждениях его как человека, покинувшего когда-то свою страну, и о могучем, страстном, всепокоряющем зове родины, соединившим его с народом.

1.4. Основная часть. «Лишь слову жизнь дана…»

Бунин-художник обладал изумительной силой изобразительности. Он считал, что литература должна действовать на эмоции непосредственно,

силой художественных образов: «Лишь слову жизнь дана…».

С детства у него развилась природная наблюдательность, он не раз похвалялся, что видел все семь звёзд в плеядах, слышал свист сурка за версту, до опьянения обонял ландыш. Звук, свет, цвет, запахи, краски, формы, самый ритм жизни Бунин передавал так, что в восторг приводил самых искушённых любителей слова. Он избегал прямого выражения авторских мыслей и чувств, риторической назидательности. Но глубина постижения мира, свет авторского отношения окрашивали всё в его книгах – первую фразу, которой Бунин всегда придавал «решающее значение», тон, ритм, мелодию повествования, отбор деталей и подробностей, их сочетание, сцепление и сопоставление.

Так рождался бунинский стиль – сдержанный, но не бесстрастный, а внутренне напряжённый, звенящий каждым словом. Он всегда трепетно, молитвенно относился к слову. Бунинское слово не гремит, как погремушка, оно – живое, музыкальное. В нём – перезвон колоколов и колокольцев, что отлиты умелыми мастерами, где только им известный сплав металлов меди, олова и серебра. Поэтому так жива на сухих бумажных страницах его природа, так свежи человеческие лица и глаза, так объёмны фигуры и столь бесконечна печаль писателя. А это-то почему? От ямщика до первого поэта, говорил Пушкин, мы все поём уныло, песня русская – грустный вой. Бунин умел тонко подмечать неповторимое, и это было в его натуре, по тем же законам: «Я сам русский, а во мне есть и то, и это… А ведь и это я! И это во мне есть!» Как умел он передавать севернорусскую иконописную «длинность» фигуры и рук Аглаи в жёлтом платке! Он подметил, что поспевающая рожь имеет «матово-серебристый» цвет. Летом за ржами, когда опускается солнце, «золотой пылью сыплется сквозь колосья его догорающий отблеск». Белая от изморози трава радужно сияет, словно «крупно посыпанная солью», а обожжённая морозом трава становится «хрусткой». У Бунина и коровы в стаде идут по деревне медленно, «с женственной неловкостью». Писатель-стилист обладал исключительным, божественным даром слова, той высшей способностью художественной изобразительности, которая вызывает изумление, потрясение, сообщает нам особую восторженную радость узнавания правды и красоты явления, о котором он говорит. Бунин видит жесты, повороты фигур и вещей: в вагоне на вешалке «покачивается пальто» у двери; по обтаявшим рельсам на станции ходит, «поклёвывая», курица.

Для Бунина характерно вечно пытливое пребывание в мире. Его воображению всюду мерещатся метафоры, сравнения: из ведра «серебряными рыбами» всплескивала вода; среди диких гор показался «белый хвост водопада»»; гигантские тени ходящих людей у костра ночью в саду словно вырезаны «из чёрного дерева, они ломаются на стволах и сучьях яблонь и вишен, то вдруг ложатся гигантскими столбами до самой калитки». По цвету, по звуку строятся сравнения: даже типографический набор на мокром листе кажется Бунину покрытым «чёрной зернью блестящей икры». Монашки с убитыми лицами напоминают чёрных галок, а «две галки что-то звонко сказали друг другу» и разлетелись. Наезженные телегами колеи по чернозёму уподобляются рельсам железной дороги, а быстро бегущий поезд с непривычки кажется бегущим «рысью».

Сравнения поражают разномасштабностью применений: молния ночью то может очертить тучи, и они метнутся в глаза гигантскими Гималаями, то просто сверкнёт так, что «хоть деньги считай». Типичны для Бунина сложные, «совмещённые» образы, широко распространённые в его произведениях и определяющие своеобразие его стиля:

1.Сложные эпитеты, элементы которых обозначают разные чувственные признаки:

Влажно-синими стенами стояли тучи. («При дороге»).

Бледное, млечно-зеркальное, оно (море) летаргически-недвижно молчит. («Ночь»).

…Свежело, пруд, выпукло-полный, зеркально-телесного тона, очень хорош был, хотя ещё плавала на нём одна бутылочно-зелёная льдина. («Весенний вечер»).

2. Метонимические определительные наречия, которые одновременно характеризуют и предмет, и признак:

Хвоя палисадника сухо темнела. («Исход»).

За стволами их просторно белел светлый двор. («Игнат»).

Длинно темнели тени от кустарников. («Весёлый двор»).

Плоско белели бесконечные серые пустыни. («Молодость»).

3. Метафора сочетается с метонимией, создавая характерное для стиля Бунина взаимодействие тропов:

… А темнеющее поле всё курилось и курчавилось, бежало быстрой дымящейся зыбью позёмки. («Птицы небесные»).

Беззвучно сиял осенний день голубым чистым небом. («Последнее свидание»). Это так называемые бунинские синтаксические конструкции с творительным падежом. В них-то как раз крупным планом выделяется художественная деталь ситуации, связанная с реальным носителем признака: Церковь, блестя своим золотом, выжидательно потрескивала свечами.(«Казимир Станиславович»).

Тропы у Бунина носят преимущественно устойчивый характер. Так, в разных произведениях писателя повторяются эпитеты: траурный, мёртвый, первобытный, древний, райский. Например: траурные сороки («Сороки»); страшные траурные лошади («Князь во князьях»); поля траурные, пегие («Последняя весна»). Определённая изобразительная деталь повторяется и в метафорических сочетаниях: грифельный осинник, хрустальный звон, церковный запах, конфетное лицо.

Представление о художественном стиле Бунина было бы далеко не полным, если бы мы ограничились только характеристикой образных средств, используемых писателем для изображения «вещного мира». Особенность стиля писателя – в неразрывной связи образов, передающих мир ощущений, с образами, создающими план вечного. «Разве можно писать что-нибудь художественное, думая о временном?» - пишет Бунин. Сквозными в его прозе являются образы бездны, грозы, потопа, ада, вьюги, которые объединяются мотивом мировой катастрофы. Беззвучно и несказанно широко распахнулась вокруг парохода голубая бездна бездн… угольной чернотой заливало горизонты – и оттуда, как тяжкий ропот самого творца, ещё погруженного в до-временный хаос, доходил глухой, мрачный и торжественный, всё до основания потрясающий гул грома. («Братья»). Эти образы взаимодействуют с образами, связанными с темой «грозного Космоса», которая реализуется в творчестве Бунина прежде всего как тема вечного и непостижимого: «Содержанию образа грозного Космоса соответствует особая цветовая гамма, - замечает исследователь творчества И.А.Бунина Спивак Р.С. – свет мешается с тьмой, соседствует с мраком… Красный цвет становится кровавым; грозная сила солнца исцеляет, вызывает трепет живого, алый цвет сочетается с чёрным» . (Спивак Р.С. Образ грозного Космоса в дооктябрьской лирике И.А.Бунина. Грозный, 1989 год, стр. 98).

Особенно часто повторяется в произведениях Бунина (как в прозе, так и в поэзии) мотив звёздного ночного неба, связанный с сопоставлением микрокосма (частного мира отдельной личности) и макрокосма, преходящего и вечного:

Одно только звёздное небо,

Один небосвод недвижим,

Спокойный и благостный, чуждый

Всему, что так мрачно под ним.

(«В окошко из тёмной каюты…»)

В ряде произведений писателя используется повторяющийся образ дьявола, связанный с мотивами греха или «любовного ужаса». Например: «Он…весь замирая как бы от незримого присутствия в этой тьме самого дьявола. И вдруг опять раздался гулкий, всю Ми

тину душу потрясший вой… и дьявол бесшумно перенёсся куда-то в другое место сада». («Митина любовь»).

Предельно сильное ощущение красоты и одновременно трагизма земного бытия присуще как автору-повествователю, так и персонажем его произведений. Это ощущение – одна из причин частого использования оксюморона (от греч. - остроумно-глупое – оборот, состоящий в сочетании резко-контрастных признаков, внутренне противоречивых по смыслу). Так, у Бунина мы находим: радостный страх, мучительно сладостные песни, тоска несказанного счастья, скорбная радость, ужас восторга, восторженное отчаяние, вечно юная старость, какая–то сладкая и горькая грусть.

Бунинское слово прекрасно потому, что оно полновесно, оно выстрадано и выношено умом и сердцем мыслителя и философа, поэта. Краткости стиля, как он сам говорил, его научили стихи. Они заставляли искать единственное, точное слово и метр в прозе. И в основе бунинских рассказов стихотворное начало, ритм. Обычно и само писание начиналось с поисков главного «звука». Таким главным «звуком» в прозе и поэзии Бунина является художественная деталь, не бросающаяся в глаза мелочь, маленькая подробность, несущая, однако, огромную смысловую нагрузку.

Давно и прочно утвердилось мнение о Бунине как об одном из величайших стилистов в русской литературе в смысле применения художественной детали. В его творчестве (как в прозе, так и в поэзии) ярко проявились те черты русской литературы, которые сам писатель считал «драгоценнейшими» в ней, - «неуловимая художественная точность в описании детали и свобода», «образная (чувственная) память», знание народного языка, «изумительная изобразительность, словесная чувственность». Именно изобразительность (в неразрывной связи с образностью) Бунин считал отличительным признаком подлинно художественного произведения: «… как де всё-таки обойтись в музыке без звуков, в живописи без красок и без изображения… предметов, а в словесности без слова, вещи, как известно, не совсем бесплотной? – писал И.А.Бунин. – Это очень старо, но, право, не так уж глупо: «Писатель мыслит образами». Да и всегда изображает». (Бунин И.А. Собр. соч., т.6 – М.: 1987г, стр.589).

У Бунина художественные детали играют очень большую роль. Иногда они являются причиной возникновения рассказа («Степь»). Иногда деталь даёт совершенно иное направление рассказу. Например, «Галя Ганская» - история любви молодого художника, достаточно обыкновенная, с сильным немного даже чересчур, концом. И это была бы простая «душещипательная» мелодрама, если бы не те бесконечные подробности-детали, сопровождающие повествование, которые совершенно уничтожают все «дешёвые страсти»:

«Тут она вдруг притихла, идёт, шурша нижней шёлковой юбочкой, и всё оглядывается. В мастерскую вошла даже с некоторым благоговением, начала шёпотом: ка-ак у вас тут хорошо, таинственно, какой страшно большой диван!» - Это вовсе не истеричка, отравившаяся из-за ерунды, а прелестная, наивная ещё девочка: «…вся раскраснелась, как огонь, вся растрепалась, и вижу, что уже не владеет собой по-детски – и страшно, и ужасно хочется этого страшного…». («Тёмные аллеи»).

Именно подробности делают героиню рассказа «Сто рупий» («Тёмные аллеи»), женщину лёгкого поведения, созданием каким-то прямо неземным. Вот какие так называемые маленькие детали использует художник слова для описания её портрета: «Её тропически крепкое тело, её кофейная нагота была открыта на груди, на плечах, на ногах до колен, на руках, а стан и бёдра как бы повиты яркой зелёной тканью. Дегтярные волосы, высоко поднятые причёской, странно не соответствовали своей грубостью нежности её детского лица… И неправдоподобно ясны и великолепны были чёрные ресницы – подобие тех бабочек, что так волшебно мерцают на райских индийских цветах… Красота, ум, глупость – все эти слова никак не шли к ней, никак не шло всё человеческое: поистине была она как бы с какой-то другой планеты».

Обратимся к ещё одному аспекту исследования художественного стиля И.А.Бунина. Уже первые критики стихов Бунина назвали его «поэтом русского пейзажа», «несравненным и великолепным пейзажистом». Действительно, при чтении его произведений так и кажется, что он нагнетает пейзажные детали, краски и звуки.

А какие пейзажи возникают на страницах «Жизни Арсеньева», как чувствует и откликается писатель на малейшее движение в жизни природы! По Бунину, эта черта тоже национальная: «первобытно подвержен русский человек природным влияниям». Описания природы в романе таковы, что многие отрывки просятся в хрестоматию, пленяют звучностью и благородством языка. Роман явил стремление автора как можно полнее выразить, утвердить себя в слове. Бунин вновь и вновь повторяет, что нет никакой, отдельно от нас живущей природы, что человек – часть её и продолжение, это всё в тебе и твоё: «И цветы, и шмели, и трава, и колосья. И лазурь, и полуденный зной». Поэт был прав, говоря о том, что с природой он воссоздаёт и «часть своей души». Весьма своеобразно умение его использовать пейзажные и бытовые детали в художественном постижении и характера человека, и коренных проблем бытия. Мир человеческой души сопряжён с природой. Обратимся в этом плане к стихотворению «Густой зелёный ельник у дороги», в котором Бунин реалистически полновесно и точно воспроизводит мир природы, чувствуя кровную связь с ней, с каждым её живым существом.

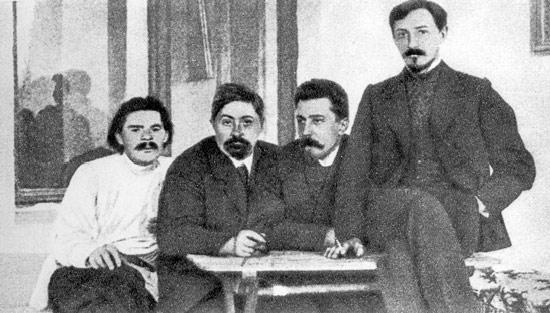

А.М. Горький, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н. Д. Телешов, И.А. Бунин.

Эпиграфом к пейзажной лирике Бунина, в частности, и к данному стихотворению я бы взяла лаконический отзыв Максима Горького: «Когда я буду писать о Вашей книге стихов, я, между прочим, буду сравнивать Вас с Левитаном».

Этим всё сказано.

Итак, приводим текст стихотворения «Густой зелёный ельник у дороги» и попытаемся путём частичного литературоведческого и лингвистического анализа показать, что в этом произведении с особенной силой проявилось словесное мастерство Бунина, поэта пейзажной лирики.

Густой зелёный ельник у дороги,

Глубокие, пушистые снега.

В них шёл олень, могучий, тонконогий,

К спине откинув тяжкие рога:

Вот след его. Здесь натоптал тропинок,

Здесь ёлку гнул и белым зубом скрёб –

И много хвойных крестиков, остинок,

Осыпалось с макушки на сугроб.

Вот снова след, размеренный и редкий,

И вдруг – прыжок! И далеко в лугу

Теряется собачий гон – и ветки,

Обитые рогами на бегу…

О, как легко он уходил долиной!

Как бешено, в избытке свежих сил,

В стремительности радостно-звериной

Он красоту от смерти уносил!

Сюжет стихотворения прост: олень уходит от преследования охотников с собаками. Экспозиция – развёрнутая картина зимней природы. Всего две

строки – и как ёмко, полновесно зримо сказано о времени года! Осязаема мягкость белого снега – «снега пушистые, глубокие». На белом фоне – зелёный ельник. Снега глубоки, ельник густ – трудно пробраться оленю сквозь него.

А какие эпитеты находит поэт для описания красоты и силы оленя! Он «могучий, тонконогий». В стихотворении таких эпитетов много: ельник зелёный, густой; снега глубокие, пушистые; олень могучий, тонконогий; зуб его белый; след размеренный и редкий; гон собачий. Высокая степень концентрации образных средств-эпитетов на сравнительно небольшом пространстве текста – это характерная особенность бунинского стиля.

Читателю понятно психологическое состояние автора: он переживает за оленя, который в спешке ломает рогами ветки, - за ним собачий гон! И в то же время радуется, что олень уходит от погони («О, как легко он уходил долиной»), любуется его звериной красотой и лёгким бегом. Поэт-стилист передаёт это оксюмороном: стремительность радостно-звериная.

Особым смыслом наполнена строка стихотворения: «Он красоту от смерти уносил». Здесь слово «красота» многозначно, скорее всего тяготеет к метонимии: красота – жизнь, красота – сам олень, красота – вообще всё красивое. Сжатая словно спрессованная структура предложений гармонично сочетается с основной идеей стихотворения – беречь всё живое от истребления.

Для произведения свойственно разнообразие предложений по структуре и цели высказывания: первые два – простые, односоставные, назывные. Они несут в себе сообщение о том, что ничего не должно произойти страшного – ведь в природе всё прекрасно:

Густой зелёный ельник у дороги,

Глубокие пушистые снега…

Что может быть прекраснее сочетания белого с зелёным холодной зимой?

Далее автор вводит героя, спокойно следя за его действиями: «натоптал тропинок», «ёлку гнул», «зубом скрёб» кору деревьев.

Введение в третью строфу предложения «И вдруг – прыжок!» усиливает драматический момент. Это можно считать кульминацией в развитии действия. Особый смысл несёт в себе прилагательное «тяжкие». Оно как бы предупреждает о надвигавшейся трагедии – опасности. Если грамматически правильно, то существительное «рога» (у оленя, в частности) сочетается с прилагательным «тяжёлые». Действительно, у оленя рога ветвистые, громоздкие и, следовательно, тяжёлые. В густом ельнике их трудно просунуть между ветвями. И Бунин находит стилистически отточенное слово «тяжкие» - в смысле неудобные, доставляющие беспокойство и трудность.

Простота и чёткость смыслового выражения стихотворения «Густой зелёный ельник у дороги» связана с оборотом морфологических средств. Основу составляют имена существительные (их 26) и глаголы и их формы. Много прилагательных: одни в роли постоянных эпитетов (зелёный ельник, белый зуб, хвойные крестики, собачий гон), другие – в качестве экспрессивно окрашенных определений (олень тонконогий, рога тяжкие, силы свежие,

стремительность радостно-звериная). Прилагательные качественно усилены: зелёный ельник – густой, пушистые снега – глубокие, тонконогий олень – могучий, редкий след – размеренный.

Эмоциональную насыщенность стихотворения подчёркивают и знаки препинания: в тексте много тире, восклицательных знаков, многоточий.

Художественной цельности стиха способствует и размер. Стихотворение написано двустопным ямбом. Для него характерна точная перекрёстная рифма.

Мы восприняли данное произведение как особую художественную структуру. Изобразительные средства языка помогли нам прочитать и понять глубину текста, сопережить, прочувствовать, настроившись на волну авторской интерпретации. Стихотворение взволновало нас злободневностью темы, точностью создания поэтического образа, звучностью и благородством языка. «Так знать и любить природу, как умеет Бунин, мало кто умеет», - писал А.Блок.

Памятник Бунину в Ельце

1.5. Заключение. Основные выводы исследования бунинского стиля.

В воспоминаниях об Иване Алексеевиче Бунине сказано: «Он жил так, будто нёс перед собою свечу» Это не значит, что он был молитвенно-праведен, жертвенно-стоек. Это значит лишь, что его умственному взору всегда предстоял образ трепещущей, золотистой, земной красоты, подобный огоньку свечи, который делает тёплым и живым пространство сумеречного мира.

Таким образом, И.А.Бунину – и прозаику, и поэту – было присуще чувство глубокого уважения к слову. Словесное мастерство его с особенной силой проявилось в пейзажных картинах. Он вновь и вновь повторяет, что нет никакой, отдельно от нас живущей природы, что человек – часть её и продолжение, это всё в тебе, и твоё. И жива на его бумажных страницах природа, так рождался бунинский стиль, сдержанный, но не бесстрастный. Мы стремились в своей работе раскрыть, что это внутренне напряжённый, звенящий каждым словом стиль.

Какой огромный кусок нашей исторической и духовной жизни открыт передо нами, и в центре главный герой – сам писатель Иван Алексеевич Бунин, а вокруг него все его главные герои – русская природа, русская земля: село, город, небеса, реки, русская женщина, русский мужчина (мужик и интеллигент в равной степени), дворянин и крестьянин, мастеровой и поэт, ребёнок, птица… .

Как было отмечено выше, исследование бунинского стиля носит самостоятельный характер, новизну и прикладное значение. Собран обширный материал по выбранной теме, большое количество примеров изобразительно-выразительных средств в произведениях И.А. Бунина. Их могут использовать школьный учитель, а также ученики в процессе работы как на уроке, как и во внеклассной деятельности. Школьный учебник такого материала не даёт

Что касается автора работы, следует добавить, что мы узнали радость, удовольствие от подлинного искусства, поняли, что такое настоящая литература. Мы сможем теперь всегда прибегнуть к этому источнику, когда случится говорить о России, о русском народе, о русской душе, о любви. Нам открылась тайна, секрет, зачем и о чём рассказывают писатели, как лучшие из них умеют сказать о том, о чём, кажется, мы и сами знаем, да вот так, как они, как Иван Бунин, ни думать, ни говорить не умеем.

Познакомившись близко с творчеством И.А.Бунина, мы отчётливее стали понимать свою причастность миру, чаще и напряжённее стали искать тот большой смысл человеческой жизни, без которого она «такая пустая и глупая шутка». В нас пробудилось желание

как можно больше увидеть, понять, пережить, налюбоваться, надышаться, нарадоваться, более внимательно всмотреться в окружающую жизнь и в самих себя, почувствовать неповторимость, уникальность каждого мгновения и движения жизни, искать «в этом мире сочетания вечного и прекрасного».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии. Иван Бунин.- М.: «Молодая гвардия», 1991.

Михайлов О.Н.. Литература русского Зарубежья. Ж.»Литература в школе», №.4, 1990

Бунин И.А. Собр. соч. в 6 т. 1987.

Спивак Р.С. Образ грозного Космоса в дооктябрьской лирике. И.А.Бунин. – Грозный, 1989

Николина Н.А. Образное слово И.А.Бунина. Ж. «Литература в школе», № 5, 1999.

Бунин И.А. Стихотворения. – М.: «Художественная литература», 1985

Бунин И.А. Повести и рассказы. – М.: «Олимп», 1993

Бунин И.А. Лёгкое дыхание. Рассказы, стихотворения. – Л.: «Детская литература», 1991.

1.7. ПРИЛОЖЕНИЕ

Фотографии не прилагаются, а помещаются по ходу исследовательской работы.

11