Просмотр содержимого документа

«Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова "Утёс"»

Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова

«Утёс»

История создания стихотворения

Стихотворение «Утес» было написано в апреле 1841 года, за несколько недель до трагической смерти автора на дуэли. Черновой вариант текста, по мнению исследователей, Михаил Юрьевич закончил еще в Петербурге, до отъезда на Кавказ в город-курорт Пятигорск. Образы утесов и туч эпизодически проходят через всю лирику М. Лермонтова, который искусно использует пейзажи для аллегорического выражения эмоций. Данное произведение было представлено широкому кругу читателей лишь в 1843 г. на страницах литературного журнала «Отечественные записки».

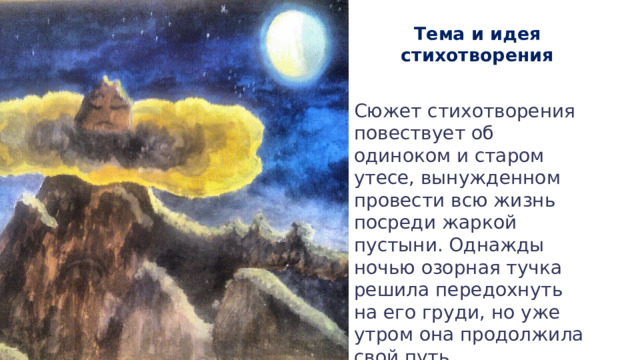

Тема и идея стихотворения

Сюжет стихотворения повествует об одиноком и старом утесе, вынужденном провести всю жизнь посреди жаркой пустыни. Однажды ночью озорная тучка решила передохнуть на его груди, но уже утром она продолжила свой путь.

Тема и идея стихотворения

Утес снова остался один, оплакивая утраченную надежду найти спутницу и познать настоящее счастье. тема стихотворения – одиночество. Всего в восьми строках автор сумел искусно передать всю скорбь, отчаяние и муку от скоротечности симпатий, которые заключает в себе это чувство. В «Утесе» М. Лермонтов призывает читателя задуматься о том влиянии, которое даже случайная встреча или разговор могут оказать на человека. Основная мысль стихотворения состоит в том, что множество людей в мире чувствуют себя одинокими. Своим отношением мы способны либо стать для них необходимой поддержкой, либо разбить им сердце. Важно внимательно присматриваться к тем, кто нас окружает.

Жанр, направление и композиция

Данное стихотворение относится к пейзажной лирике, которая у автора соответствует канонам эпохи романтизма. Природа в стихотворениях М. Лермонтова – это иллюстрация глубоких внутренних переживаний лирического героя. Для произведения характерен описательный тип композиции. Исходный момент лирического повествования – тучка ночует «на груди» утеса-великана. Затем она улетает, оставляя лишь влажный след на камне. Дальнейшее развитие сюжета происходит уже в эмоциональной плоскости: утес страдает, осознавая свое одиночество. Кульминация – это слезы каменного утеса, на которые он, казалось бы, не должен быть способен. Происходящее обусловлено сюжетными нормами романтической поэзии.

Средства художественной выразительности

Утес и тучка наделены человеческими качествами: «золотая тучка» беззаботна и непостоянна («умчалась рано», «по лазури весело играя»), а «утес-великан» способен грустить и плакать («задумался глубоко», «тихонько плачет он в пустыне»). В произведении присутствуют и другие средства художественной выразительности. Эпитеты Броский эпитет «золотая» в описании тучки противопоставляется словам «старый» и «одинокий», которыми автор характеризует утес. Это создает ощутимый контраст между двумя героями произведения, подчеркивая разницу между ними и невозможность составить счастье друг друга.

Метафоры «Но остался влажный след в морщине»: влага из облака на рельефе камня здесь символизирует слезы на зрелом лице лирического героя, воплощая горе и боль, которые он испытывает. Образ пустыни, которая упоминается в последней строке, в поэзии часто олицетворяет одиночество.

Заключение

Стихотворение «Утес» пронизано чувством трагического одиночества, характерным для творчества автора. История старого утеса и беззаботной тучки – это исследование несовершенств мира, разлада между утонченной поэтической душой и жестокостью людей вокруг. Данное произведение призывает читателей быть внимательнее к чувствам друг друга, тогда мир перестанет быть пустыней и ни один утес не будет одиноким.