Московский Государственный Институт Культуры

Факультет Музыкального Искусства

Кафедра Дирижирование академическим хором

Аннотация

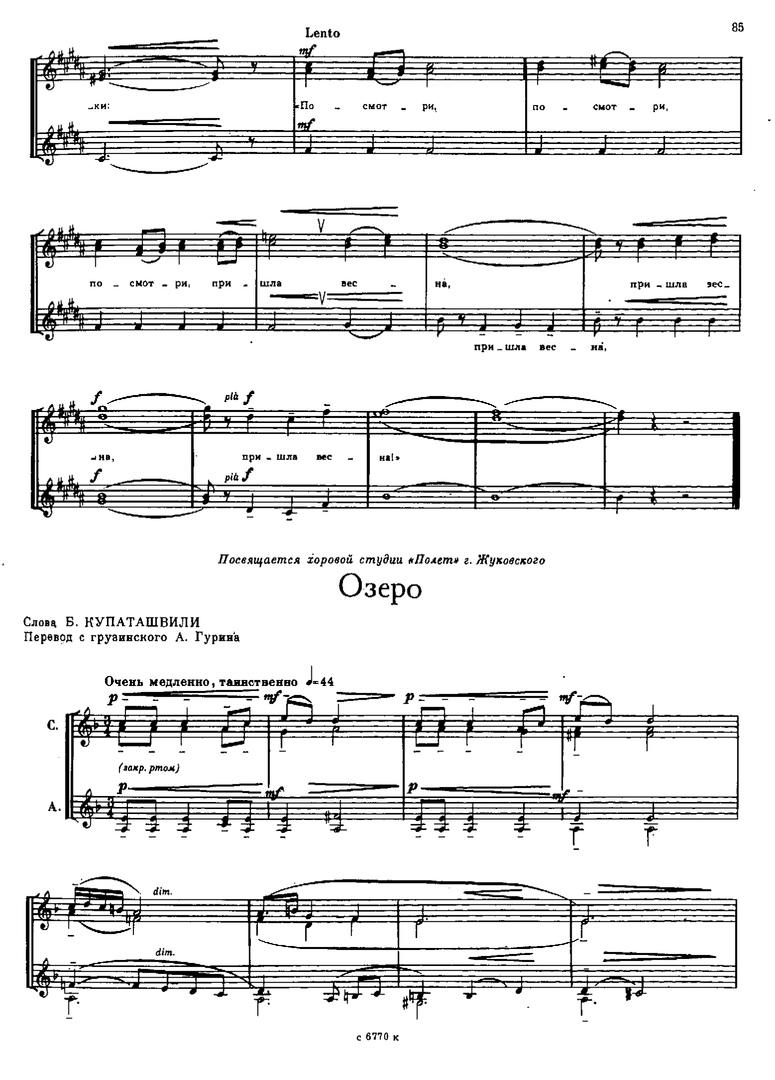

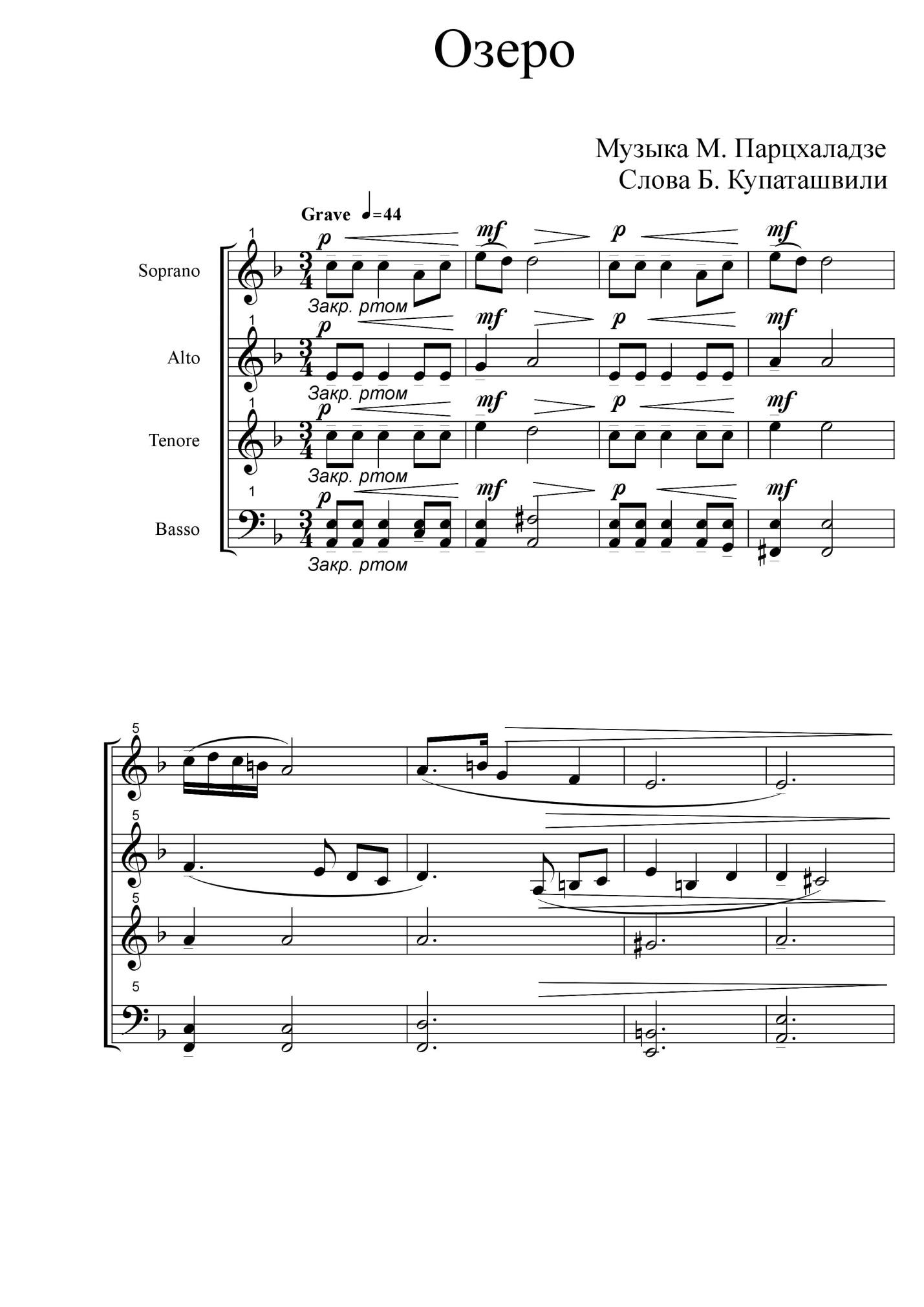

«Озеро»

музыка М.А. Парцхаладзе, слова Б.Купаташвили (перевод А.Гурина)

Выполнила: студентка 1 курса

07 146г. з/о

Земисева А.Ю.

класс доцента

Середы Т.К.

Москва 2018г.

Содержание

Историко-стилистический анализ…………………………………..……3

Анализ словесного содержания…………………………………………..8

Музыкально-теоретический анализ………………………………..……10

Вокально-хоровой анализ………………………………….….…………15

Исполнительский анализ……………………………….……….……….19

Литература……………………………………………………….……….21

Приложение……………………………………………………………...22

1.Историко-стилистический анализ

Мераб Алексеевич Парцхаладзе (1924 -2008) - родился 15 декабря 1924 года в Тифлисе. Композитор, заслуженный деятель искусств ГССР (1967 г.), участник Великой Отечественной войны. С 1947 по 1950 годы учился в Тбилисской консерватории по классу композиции у С. В. Бархударяна. В 1953 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции у С. С. Богатырёва, в 1957 году, здесь же, аспирантуру (руководитель тот же). С 1953г. по 1957 г. работал преподавателем Московского хорового училища. В 1957- 1974 гг. – зав. редакцией издательства «Музыка» («Советский композитор»). В 2000 году награждён Орденом Дружбы. (Портрет композитора см. Приложение 1).

С ранних лет будущий композитор впитывал красоту и богатство музыки своего народа, лицезрел роскошь и буйство красок природы Кавказа, общался с замечательными и неординарными людьми (отец - композитор Алексей Алексеевич Парцхаладзе (1897-1972). Всё это оказало непосредственное влияние на формирование его творческого дарования.

Крупная вокально-инструментальная форма представлена музыкальными сказками «Холодный нос, короткий хвост», «Самый лучший Дед Мороз» (для солистов, чтецов, хора и оркестра); «Горы поют» (для солистов, хора, ансамбля танцоров и оркестра грузинских народных инструментов); для симфонического оркестра – поэма «Нестан» (по мотивам поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»); оркестровые сюиты «Лесные картины», «Таёжными тропами», «Прощание с Дерсу»; Концерт для симфонического оркестра и фортепиано.

Композитором написаны и камерно-инструментальные сочинения: Грузинский марш (для духового оркестра), Струнный квартет, «Напев» (для скрипки и фортепиано), ряд фортепианных пьес («Детский альбом», «Пандурули» №1 и №2); вокальная музыка представлена романсами и песнями («Мы помним дороги», «Забудь обидные слова», «Московская улица» и др.).

Поражает многообразием музыка к драматическим спектаклям («Свет далёкой звезды» (1964 г.), «Камешки на ладони» (1965 г.), «Верхом на дельфине» (1968 г.), «Одни без ангелов» (1971 г.), «Пока арба не перевернулась» (1972 г.)); к фильмам («Необыкновенные встречи» (1959 г.), «Дерсу Узала» (1961 г.), «Обожжённые солнцем» (1965 г.), «Тропою бескорыстной любви» (1972 г.) и т. д.; к радиопостановкам («Нонкина любовь» (1954 г.), «Родина моя, прекрасный мой народ» (1958 г.), «Скованные одной цепью» (1961 г.), «Первый учитель» (1962 г.)).

Кроме того, М. А. Парцхаладзе – автор сборников обработок народных песен и танцев («Народная музыка Абхазии», «Народная музыка Аджарии»).

На основе вышеизложенного видно, что М. А. Парцхаладзе работал в разных жанрах, но песенно-хоровое творчество занимает приоритетную позицию в многообразии его сочинений. Детская музыка – особый пласт творческого наследия. Композитором написано более 60 произведений для разных хоровых составов (a’cappella и с сопровождением), есть несколько сочинений крупной формы, хоровых циклов. Будучи композитором, представлявшим традиции двух крупнейших композиторских школ (Московской и Тбилисской), сочетал в своих произведениях национальную самобытность и оригинальность грузинского фольклора с приёмами музыкального развития мастеров русской классики.

Большое и значительное место в творчестве М. А. Парцхаладзе занимает музыка для детей: хоровые сборники («Утро Родины» (1961 г.), «На свете много разных стран» (1969 г.)); сборники песен («Солнце глянуло в окно» (1962-1967 гг.), «Наш край» (1969 г.), «Я юный ленинец» (1974-1976 гг.)). Хоровая музыка также представлена циклами и отдельными смешанными хорами a’cappella: «Маки Крцаниси» (сл. Л. Асатиани), «Ночь в Зедазени» (сл. Т. Эристави), «Джвари» (сл. М. Квливидзе) , «Дерево» (сл. З. Молашхиа),«Озеро» (сл. Б. Купаташвили) – op. 28; «Берёзовая ветка» (сл. В. Викторова); «Февраль или май», «Осенью» - тексты Т. Эристави; «Родина моя» (сл. Ю. Полухина), «У вечного огня» (хор-вокализ), триптихом «Океан» (сл. В. Семернина) и др.. Среди хоров для однородного состава можно назвать такие, как «Листья», «Самаиа» - (сл. М. Квливидзе); «Весна в Грузии» (сл. Н. Найдёновой), «Тучи плывут» (сл. В. Викторова), «Ветер» (сл. М. Пляцковского); «Не привыкайте к чудесам» (сл. В. Шефнер); «Песня о Родине» (сл. Ц. Китиашвили); «Яблонька» (сл. А. Максаева); цикл на слова В Семернина («Засентябрило», «Вечер», «Облака»); «Горы», «Здравствуй, утро!» -- сл. Э. Джгамадзе, «Накануне зимы» (сл. Ш. Мгвимели), «Море спит» (сл. Л. Кондрашенко) и мн. др.. Вышеперечисленные произведения написаны для женского (детского) хора. Есть у М. А. Парцхаладзе сочинения и для мужского состава, например, ор. 48 («Край прекрасный» (сл. У. Краста). Некоторые сочинения сделаны в вариантах для смешанного и женского (детского) состава: ор. 28 и ор. 28а (широко известны хоры «Ночь», Озеро»), «Берёзовая ветка» и т. д.

Вокально-хоровые сочинения М. А. Парцхаладзе написаны на тексты поэтов-современников. Среди них особо выделяются произведения на стихи Н. Кереселидзе, У. Китиашвили, Г. Чичинадзе, Ш. Мгвимели – земляков автора, а также советских композиторов-песенников - Ю. Полухина, Я. Белинского,

М. Сергеева, М. Пляцковского, В. Викторова, В. Татаринова, В. Семернина, И. Векшегонова, М. Садовского и др.. Особое внимание обращает на себя поэзия Б. Купаташвили, М. Квливидзе, Т. Эристави – современников композитора, в которой достаточная простота выражения мысли, лаконичность изложения сочетаются с глубиной философских размышлений, красочностью литературного языка. Эти особенности стиля изложения импонировали М. А. Парцхаладзе и давали широчайшую возможность для музыкального воплощения. Тематика сочинений достаточно разнообразна. Идеалы советской эпохи, безусловно, нашли своё отражение в творчестве композитора (коммунизм, комсомол, пионерия, партия, Ленин, тема Родины), но, кроме этого, в произведениях ярко отображаются и раскрываются образы пейзажной, любовной, философской лирики, историческое прошлое грузинского народа.

Цикл хоровых произведений ор. 28 представляет собой десятку сочинений, объединённых тематически. Среди них: №1 «Весна» (сл. М. Квливидзе); №2 «Озеро» (сл. Б. Купаташвили); №4 «Дерево» (сл. З. Молашхиа); №6 «Ночь» (сл. М. Квливидзе); №7 «Ночь в Зедазени» (сл. Т. Эристави); №8 «Джвари» (сл. М. Квливидзе); №9 «Маки Крцаниси» (сл. Л. Асатиани) – памяти 300 арагвинцев; №10 «Свет судьбы - в алом знамени» (сл. Т. Эристави).

Воспевается красота грузинской природы: величие гор, роскошь буйной растительности, простор безбрежного моря, необъятная глубина южного неба, гроза. Но многие образы содержат философский подтекст, служат напоминанием об истории, о боевом прошлом. Можно заметить, что авторами слов являются грузинские поэты, которые сумели воплотить в поэтические строки своё отношение к родной земле, наполнить их любовью и преданностью, гордостью и отвагою. Практически все хоры несут в своём музыкальном языке «краски» народной грузинской песни, что ещё больше раскрывает поэтическое содержание.

Анализируя драматургию цикла, можно заметить закруглённость структуры, логически развиваемую сюжетную линию. №1 является своеобразным вступлением, несущим в себе основную мысль о мужественности, патриотизме, готовности пожертвовать собою для спокойствия и мирной жизни своего народа. Это идея всего цикла. №2- 6 – хоры созерцательного характера, наполненные лирико-философским раздумьем о смысле жизни, восторженным любованием. №7 – переходный момент к завершающему разделу. Картина грозы сравнивается с битвой на поле брани. №8-9 динамизируют сюжетную линию. «Высокий» смысл содержания, яркость музыкального языка этих сочинений подводят развитие к

его наивысшей точке – кульминации – хору №10. Таким образом, крайние номера «связывают» форму и содержание цикла в цельное построение.

Музыка мелодически орнаментирована, гармонически красочна. Широко используются разные штрихи, ритмические группы пунктиров, синкоп; контрасты - тематические, динамические, темповые. В каждом произведении есть своя неповторимость и оригинальность, которые позволяют «узнавать сочинение в лицо».

М. А. Парцхаладзе применяет разные стилевые решения и фактурные сопоставления: кантилена мелодического развёртывания сменяется речитативными эпизодами («Джвари», «Ночь в Зедазени», « Маки Крцаниси»); часто применяется вокализ («Озеро»), хорал («Джвари»), имитационное письмо контрастирует с эпизодами гармонического изложения («Маки Крцаниси», «Джвари», «Ночь» и др.). Постоянное обновление тематического материала внутри каждого сочинения, так называемая образная пластика, контраст музыкальных явлений представляют возможность для максимальной выразительности и яркости художественного воплощения.

Ритмическое многообразие, берущее начало из фольклора, наполняет звучание неповторимым колоритом Кавказа. Импровизационность, вариантность разных групп длительностей (пунктиров, синкоп с шестнадцатыми, тридцать вторыми) сменяются мерной ритмикой восьмых, четвертных, половинных нот.

Эта связь прослеживается и в ладо-гармоническом языке сочинений.

Мелодическое развитие, гибкость и подвижность рисунка, полифоническое развёртывание в хорах М. А. Парцхаладзе напоминают самобытные песни имертинов, аджарцев, гурийцев.

Естественно, однозначно невозможно определить принадлежность мотива к той или иной народности. Важно подчеркнуть значимость фольклорных традиций, их взаимопроникновение, преломление в жанре хоровой музыки. Благодаря такому симбиозу, были созданы замечательные произведения, яркие и запоминающиеся.

Музыкальному языку композитора свойственна богатая колористическая палитра. Тембровое разнообразие и выразительность наполняют каждый хоровой эпизод. Яркое мелодическое дарование грузинского народа (особенно мужского вокала) объясняет многое в фактурном изложении материала, в тематическом распределении материала в произведениях для смешанного хора.

Цикл смешанных хоров op.28 дал стимул к созданию цикла для женского состава (op. 28а. см. Приложение 3). Это дало возможность популяризовать музыку, сделать её исполнение доступным большему количеству коллективов.

Интересно, что композитор не просто переложил произведения для другого состава, но наполнил их новыми красками, тем самым оттенив по-другому содержание.

2. Анализ словесного содержания

Б. Купаташвили – грузинский поэт, писал свои лирические произведения исключительно на грузинском языке, так являлся истинным патриотом своей страны. Данное стихотворение не явилось исключением.

Перевод оригинального грузинского текста был выполнен А. Гуриным, однако сведений об этом авторе мной не обнаружено. Русский поэт и грузинский поэт одинаково воспринимали природу и значение человека в этом мире.

Стихотворение «Озеро» относится к пейзажно-философской лирике. Основной идеей данного произведения является представление о мировом устройстве, воплощенное через образы озера и меркнущих в нем звезд. Содержание приобретает драматическую глубину, чувствуется неотвратимость конца земной жизни. Автор использует для передачи художественного образа различные средства выразительности (тропы):

метафора («усыпальница ярких звезд»);

эпитет («небесных слез»);

олицетворение («меркнут звезды»);

риторическое обращение («Моя душа!»);

инверсия («Блекнет озеро в камышах»);

Композиция стихотворения представлена в виде двух строф – двух катренов (или одной октавы).

Размер, в котором написано стихотворение переменчив: – анапест (͜͜͜͜ ͜ - ʹ) с пиррихием (͜͜͜͜/ ͜ /) в первой строфе:

/Бл͜екн͜ет оʹ/з͜ер͜о /в к͜ам͜ышаʹх/

Размер второй строфы представляет собой анапест (͜͜͜͜ ͜ - ʹ) и ямбическую стопу ( - ʹ):

/К͜ак н͜и раʹ/ д͜ост͜ен свеʹт/ з͜арʹи/

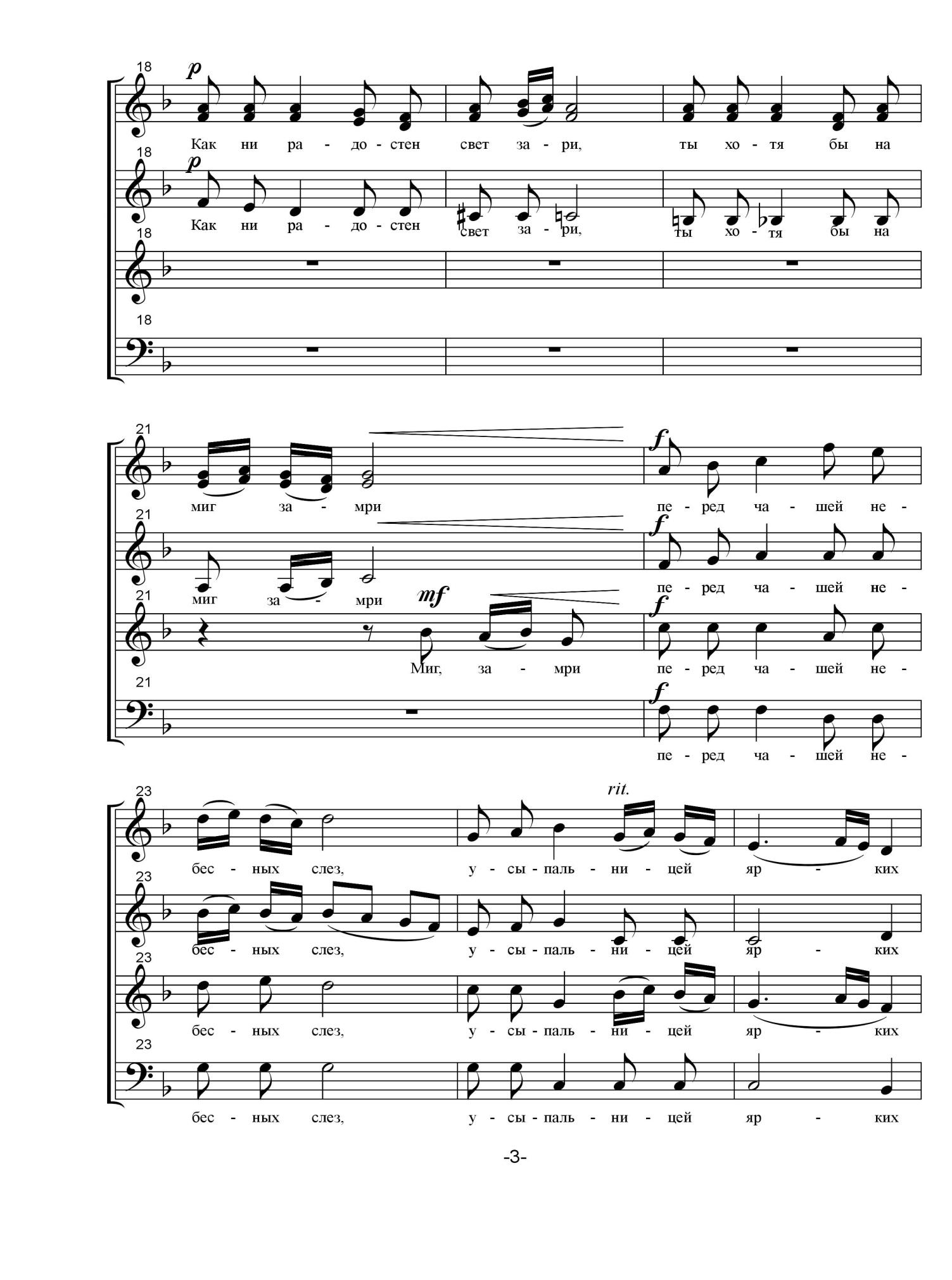

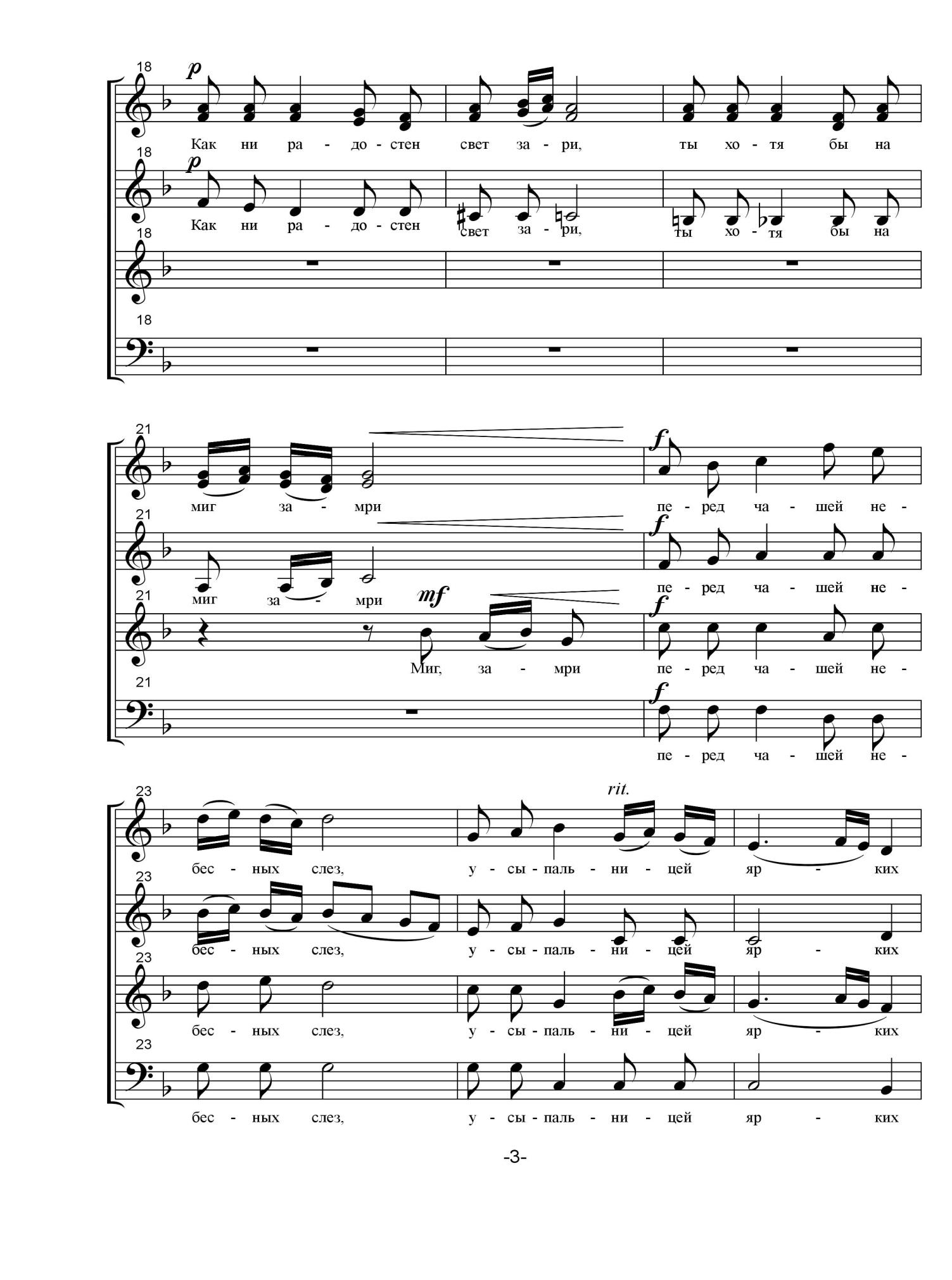

Взаимосвязь музыки и текста прежде всего переданы темпом – Grave (тяжело, медленно), который помогает более глубже осмыслить суть философского литературного языка. В конце миниатюры встречается ritenuto и morendo. Замедление и замирание звучания более значимо обобщают смысл литературного произведения.

Также ярким средством для передачи художественного образа служит динамика (P в начале, во II части, PPP – в репризе, в заключении – от mf до pp; diminuendo). Нюанс mf в заключении подчеркнёт интонацию «вздоха».

В тембральном аспекте во II части М. А. Парцхаладзе использует приём поочерёдного вступления голосов: начинает женская группа хора, затем вступает партия Т, кульминация озвучивается всем хором. Выбор такого состава делает подход к общей вершине произведения постепенно разворачивающимся, ярким, а кульминацию – выразительной, мощной.

Таким образом, динамика, темп и тембры глобализируют все образы и обретают более драматическую интерпретацию, тем самым подчеркивая неразрывную связь музыки, текста и воплощение художественного замысла.

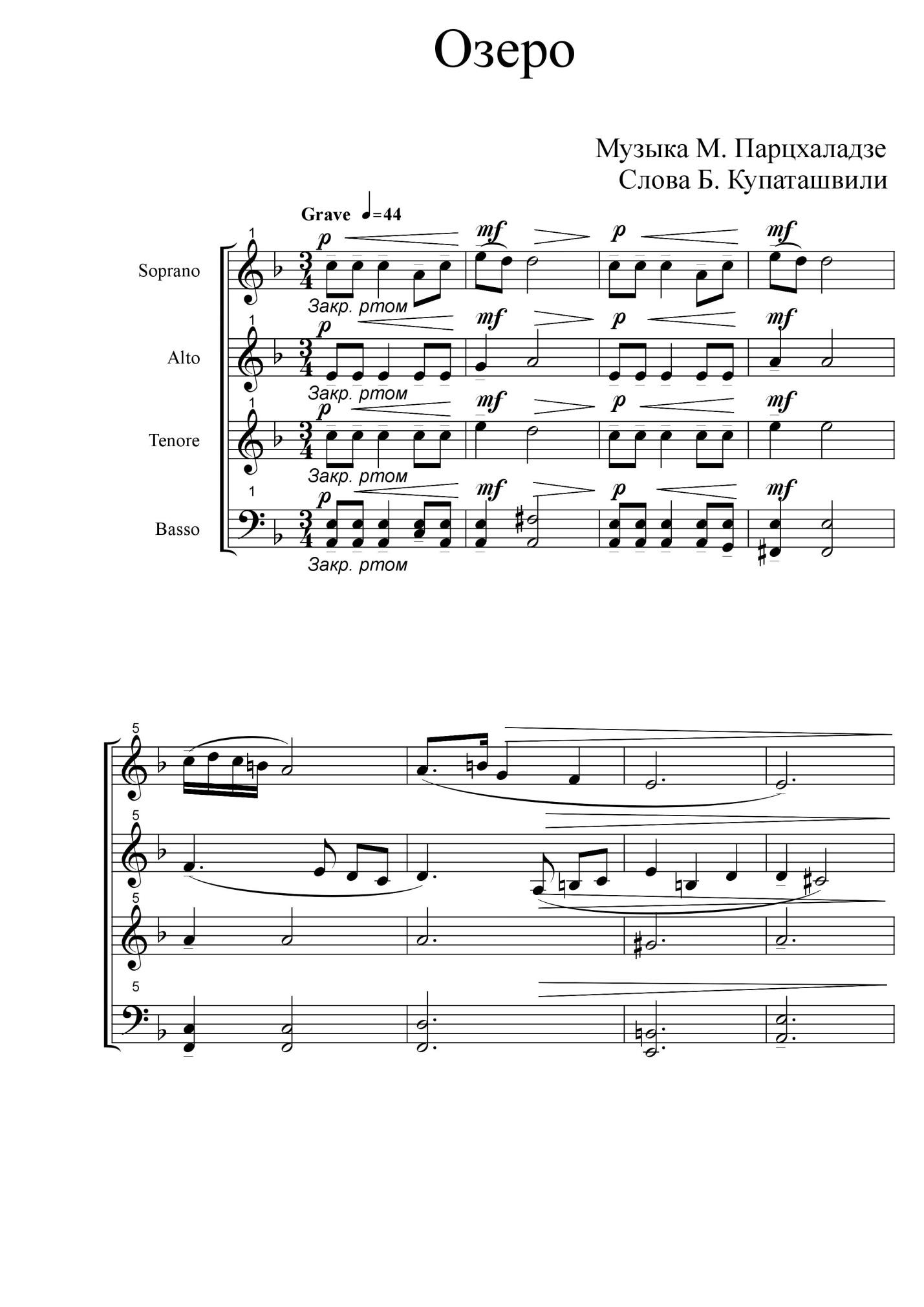

3. Музыкально-теоретический анализ

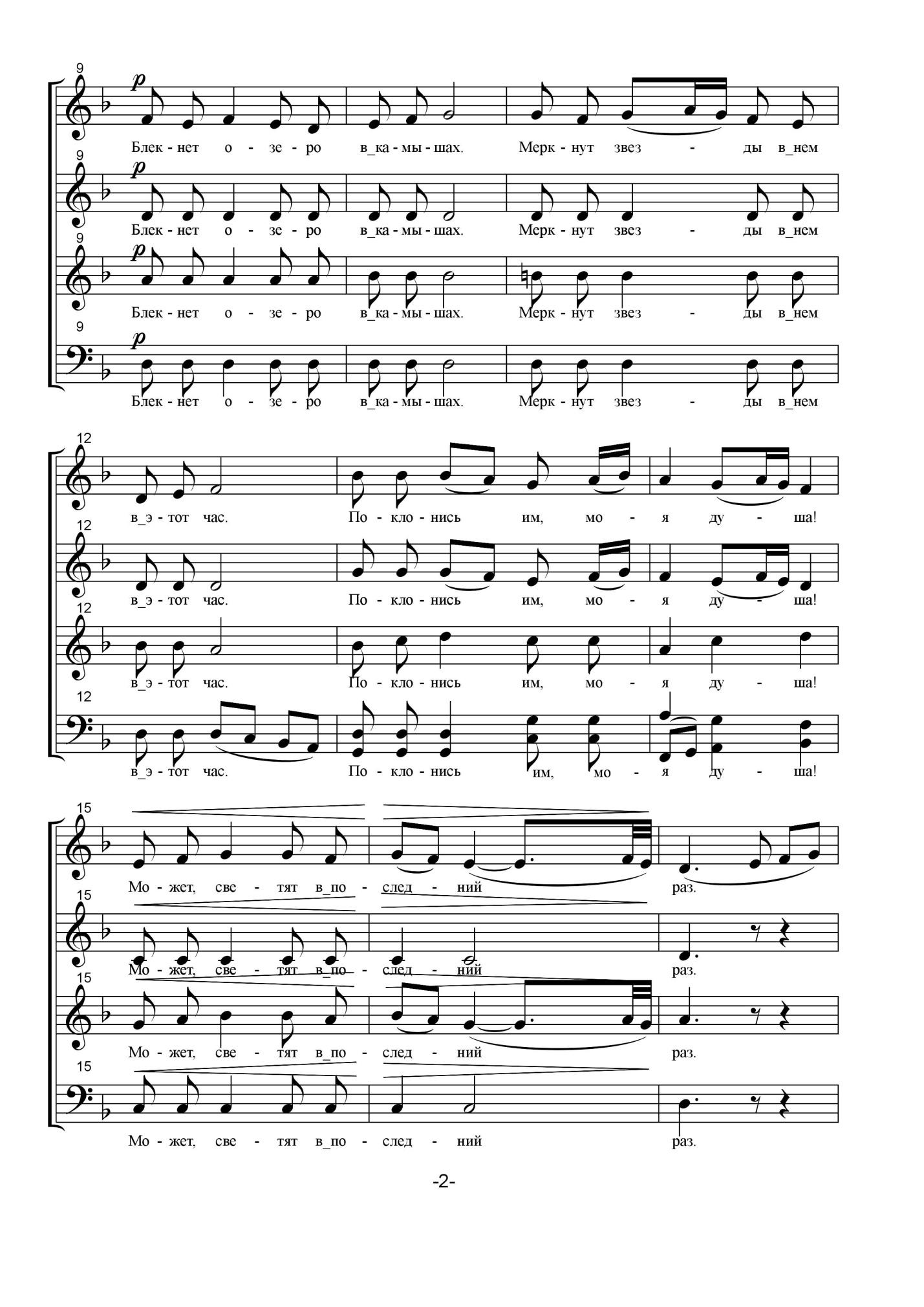

Сочинение «Озеро» - очень красивая, выразительная, полная покоя и размышления лирико-философская зарисовка, которая относится к жанру хоровой миниатюры. В этом произведении представлена картина спокойного ночного пейзажа: озеро в камышах, звезды. Эта атмосфера навевает философские мысли.

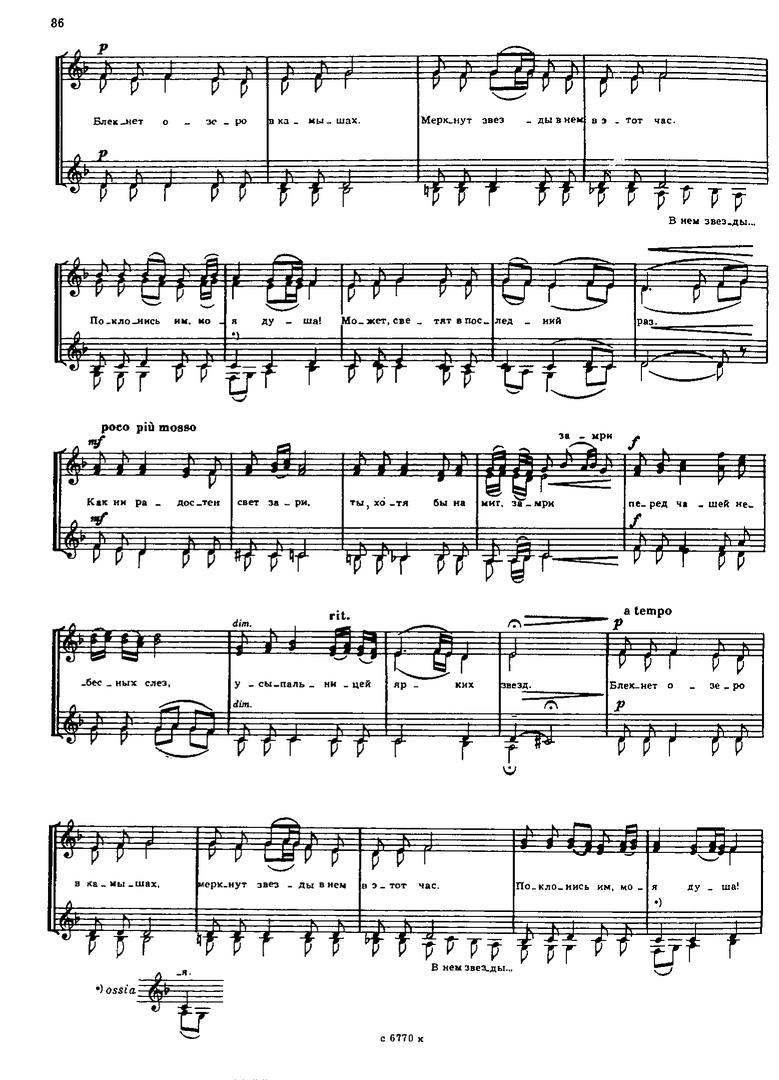

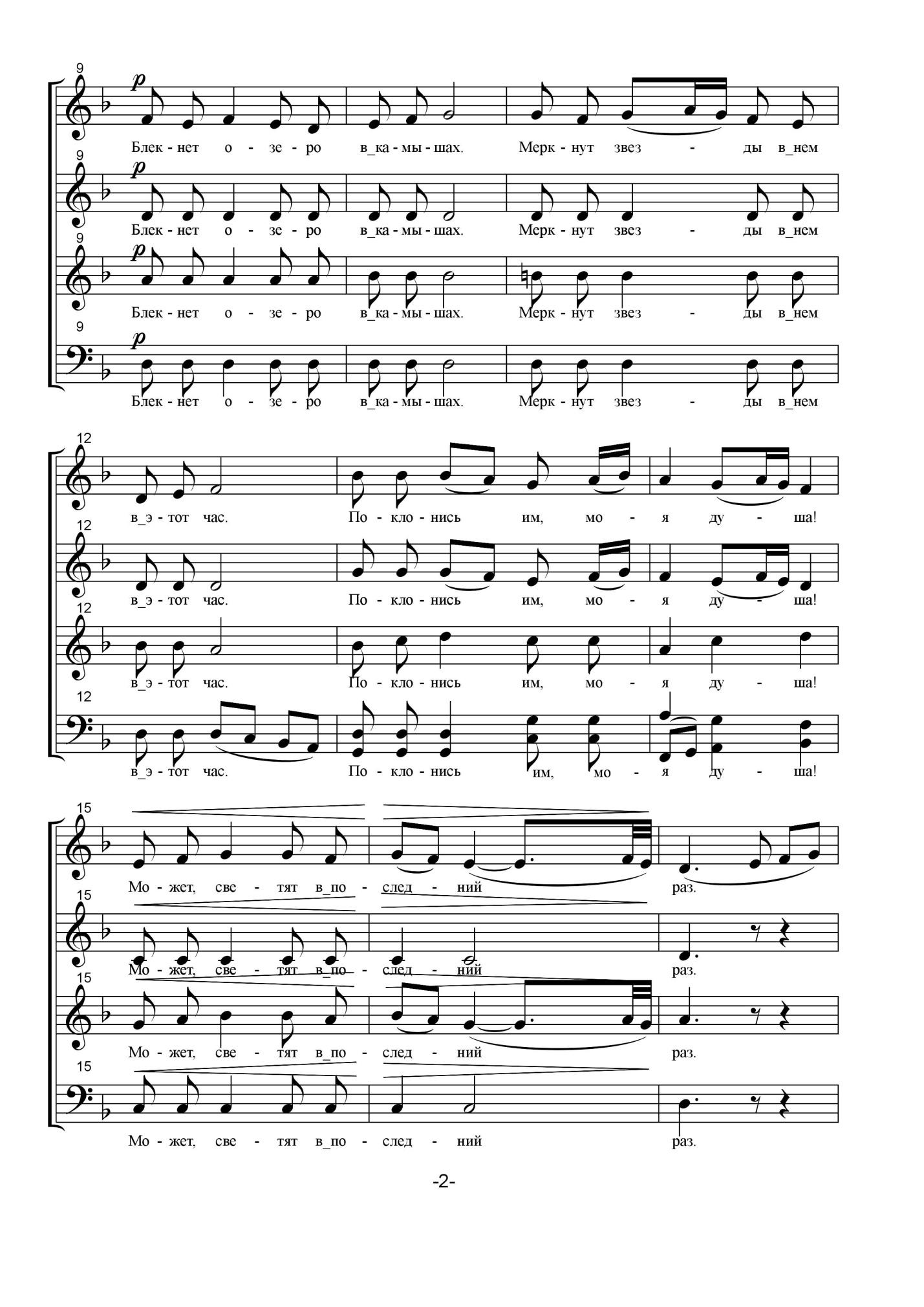

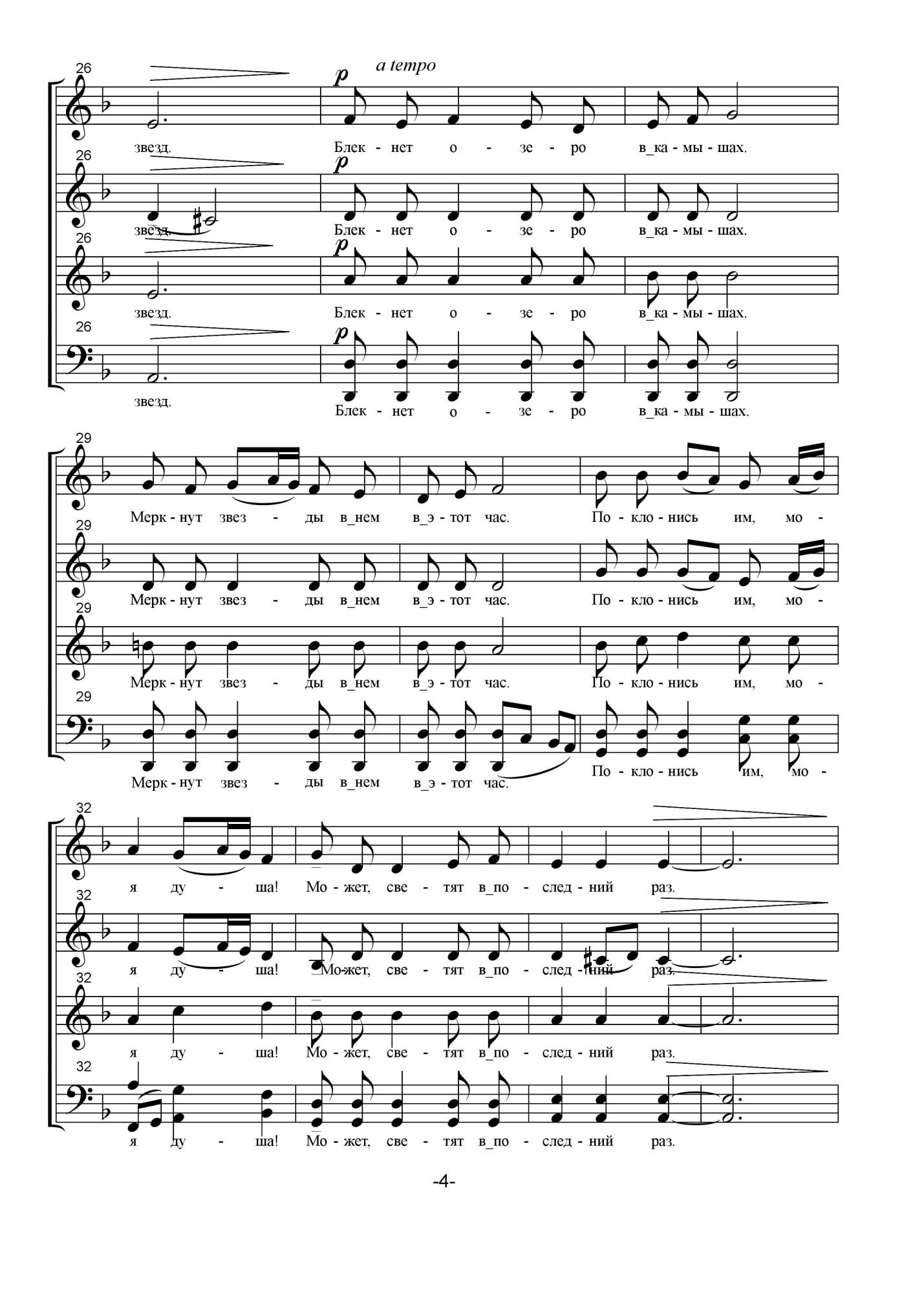

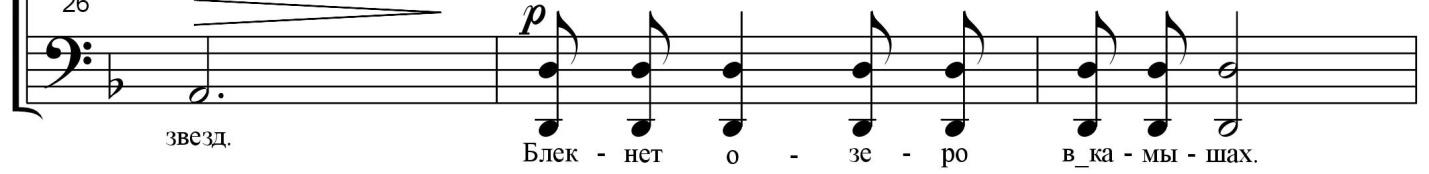

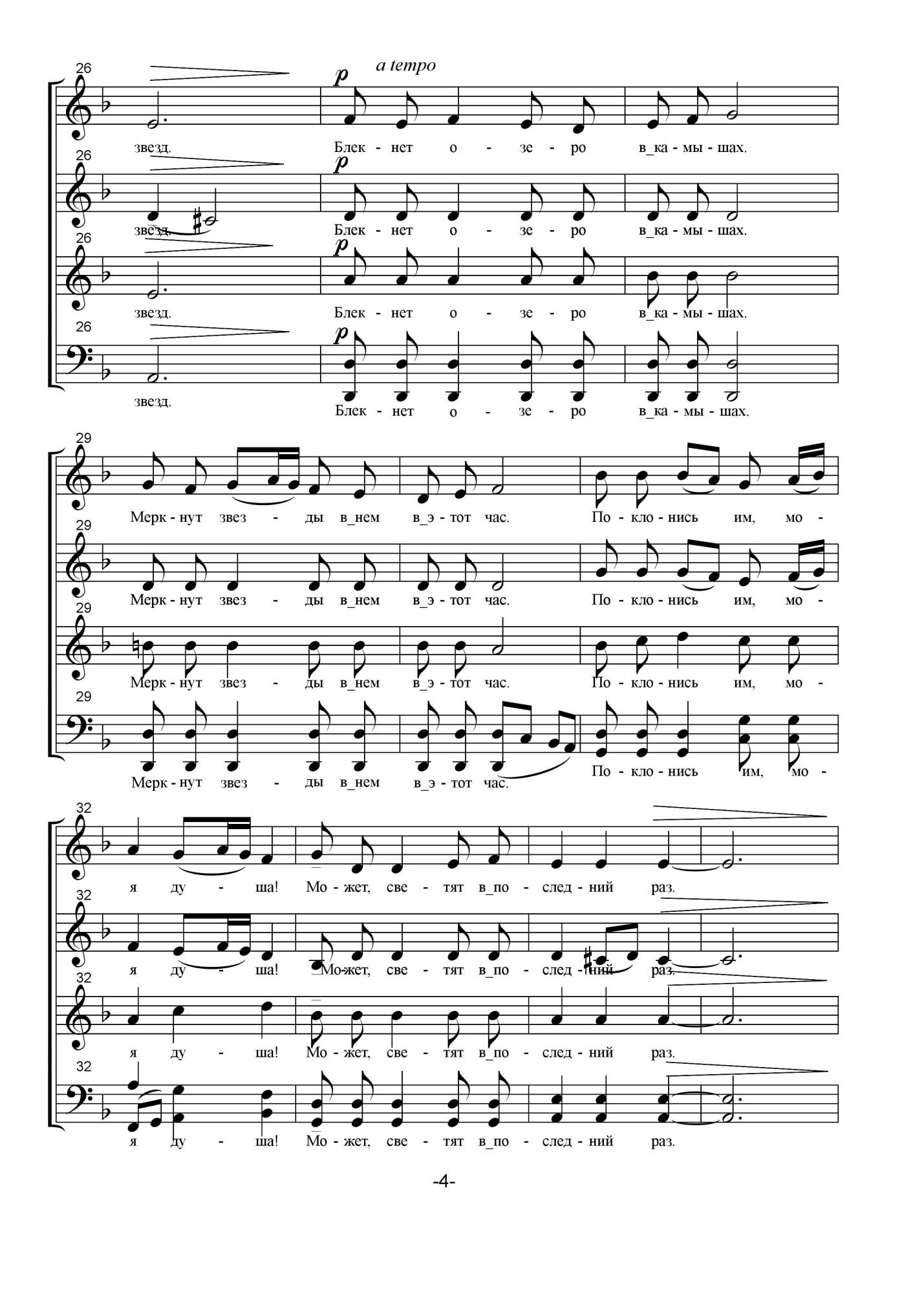

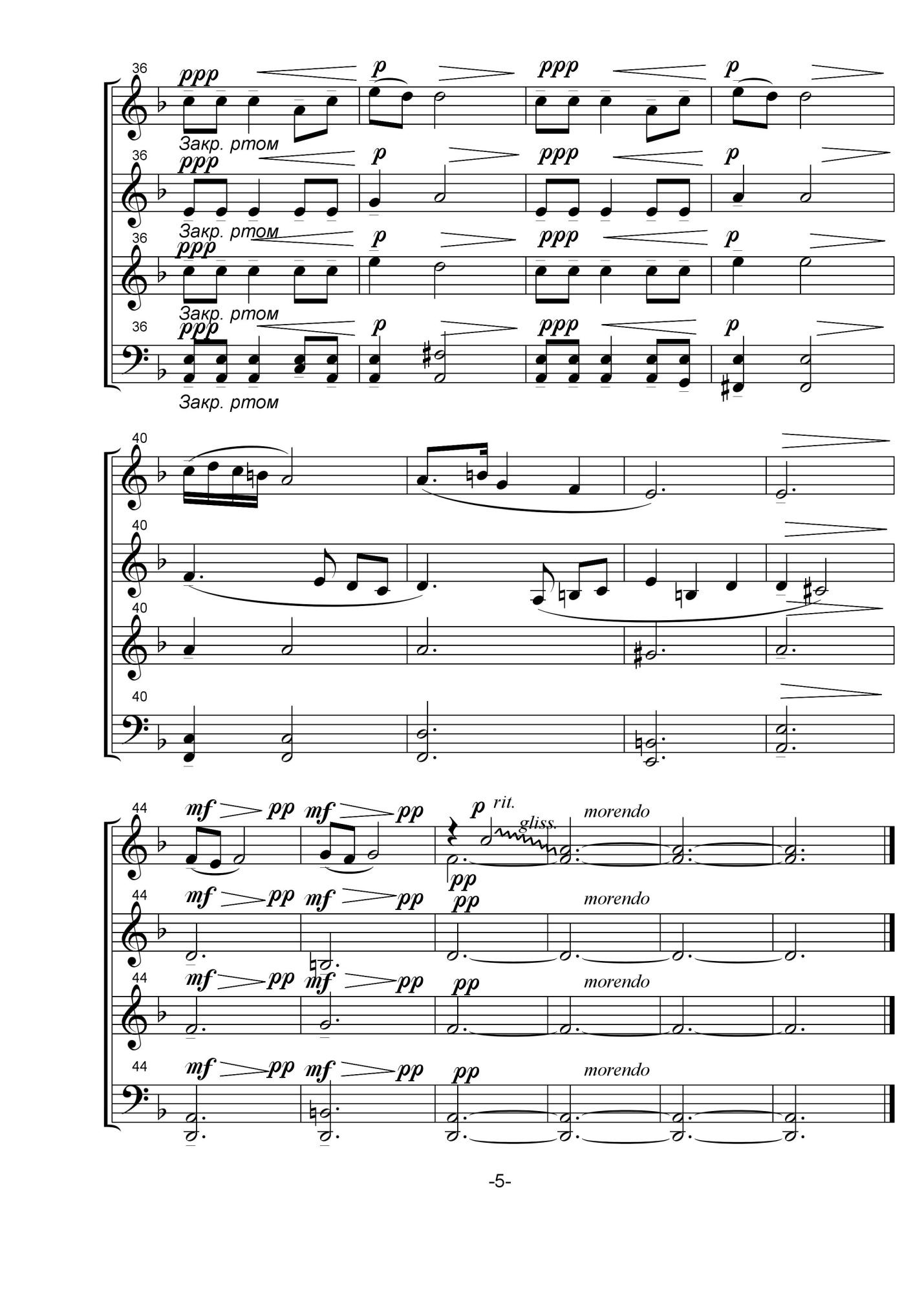

Жанр хоровой миниатюры Парцхаладзе воплощает в простой трехчастной форме, с динамической репризой, которая обрамлена вступлением и кодой. Вступление и каждая часть состоят из 2-х предложений. Каждое предложение представлено 2-мя фразами. Все произведение заканчивается 6-ти тактным дополнением.

По своему характеру мелодия очень спокойная певучая, плавная. Она передает настроение лирического героя, перед глазами которого замечательный пейзаж:

Блекнет озеро в камышах.

Меркнут звезды в нем в этот час.

Эта картина заставляет его подумать о скоротечном пребывании человека на земле:

Поклонись им моя душа!

Может, светят в последний раз.

Для передачи художественного образа композитор использует следующие средства музыкальной выразительности: медленный темп, трехдольный размер. Ритмическое строение мелодии достаточно разнообразно. Ладовое строение мелодии: для всего произведения характерна минорная окраска. Отклонения происходят как в мажорные, так и в минорные тональности первой степени родства. Основная мелодия проходит в партии сопрано, а остальные голоса выполняют гармоническую функцию.

Палитра динамики гибко и волнообразно развивается в партиях в пределах ppр и f.

Кульминация произведения в средней части. Подготовленная кульминация выражена гармонически, тесситурно, динамически, после чего идет послекульминационный спад. Произведение заканчивается полной несовершенной каденцией.

Размер произведения – простой ¾. В процессе развития не меняется.

Темп, указанный в партитуре - Grave (тяжело, медленно). Этот темп наиболее полно раскрывает характер произведения. В средней части темп меняется за счет ritenuto - очень замедляя, что способствует более яркой выразительности сочинения, подготавливает появление репризы. Реприза звучит в темпе – a tempo. Заключение произведения сопровождается замедлением и morendo (замирая), что придает всей композиции замкнутость и логическую завершенность.

Ритм преимущественно ровный, встречается пунктир, который характерен для грузинской музыки. Ритмический рисунок довольно прост. Применяются различные длительности: от шестнадцатых до половинных. Вариантность разных групп является особенностью, которая свойственна кавказскому фольклору.

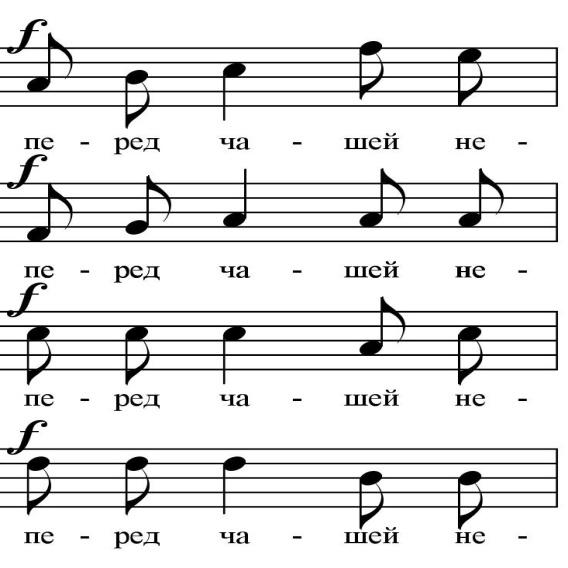

Ритмическое зерно миниатюры:

Тональный план хоровой миниатюры весьма разнообразен.

Вступление проходит в тональности a – moll (гармонический и мелодический вид минора), затем модулируется в субдоминантовую d – moll.

I часть - d – moll (гармонический) - основная тональность с отклонением в С – dur, и завершается в основной тональности.

II часть – проходит в параллельной к основной тональности F – dur, затем отклонение в С – dur и возврат в d – moll.

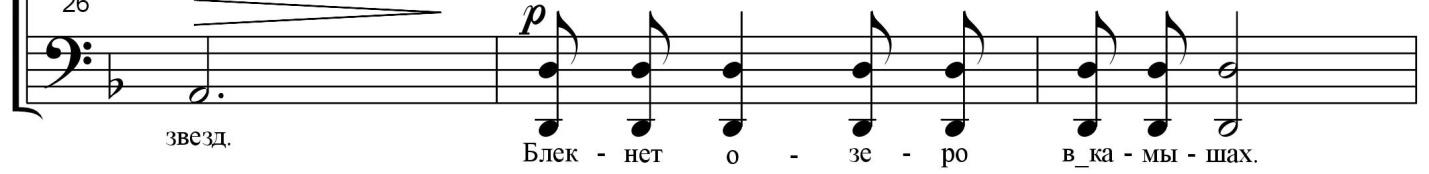

III часть – реприза к I части – d – moll, С – dur, d – moll.

Завершение - a – moll.

Дополнение - d – moll.

Гармонический язык – яркое средство выразительности. Его особенность в данном произведении – параллельные квинты, которые характерны для кавказского фольклора.

В 3-й фразе вступления тоника (A – dur) энгармонически заменяется на гармоническую доминанту в основной тональности (d –moll).

Нисходящее поступенное движение альтовой партии в средней части обуславливает необычную гармоническую последовательность: T(F - dur)-T2-S6-VII2-VI-T+5-D+57 - T+5 – T (нотный пример: «Как ни радостен свет зари…»).

Кульминационный аккорд представляет собой тоническое трезвучие в широком расположении.

Гармонический язык репризы повторяет I часть.

Также следует отметить тонический органный пункт в басовой партии, который встречается во вступлении, в I части и репризе. Применение композитором тонической педали вызвано особыми выразительными и изобразительными условиями.

В заключении роль органного пункта обеспечивается наиболее полным снятием предшествующего напряжения, полной его разрядкой, совершенное разрешение всех неустоев в главный устой, смирение.

Все произведение заканчивается полной совершенной каденцией. Таким образом, на протяжении звучания произведения, композитор применяет в основном автентические обороты, полные несовершенные каденции.

Фактура изложения на протяжении всего произведения остается неизменной – гармонической.

Партия басов (за исключением 1 предложения I части и средней части) звучит с применением divisi .

Во II части композитор существенно облегчает состав хора, за счет отключения мужской группы голосов. В связи с этим для полноты звучания гармонии Парцхаладзе применяет divisi в партии сопрано.

Вокально-хоровой анализ

Произведение написано для смешанного 4-х голосного хора a cappella с divisi в партиях S и B .

Общий диапазон хора - D - e2.

Диапазон партии S в пределах ноны: d1 -e2;

Диапазон партии А в пределах б.6.: а-с2;

Диапазон партии Т в пределах октавы: е-е1;

Диапазон партии В: D-а.

Диапазоны партий удобны, что максимально позволит раскрыть все художественно – исполнительские возможности голосов.

Смешанный хор с его богатой тембровой палитрой делает произведение более полновесным, значительным и философски-глубоким. Мелодическая линия в партиях сопрано и альтов проходит в основном в среднем регистре.

Тембровая окраска тенора привносит остроту, динамизм в звучание. Это партия, которая практически равноценна по тематизму партии сопрано (параллельное движение голосов с более высокой тесситурой у тенора).

В басу часто используется приём divisi, благодаря которому тембр нижнего голоса превалирует, добавляя в эмоциональную сферу новые оттенки, более насыщенные и тёмные.

Смешанный состав автоматически расширяет диапазон хорового произведения. Произведение доступно лишь высокопрофессиональному хору с октавистом в своём составе.

Партии S исполняет основной тематический материал, мелодический рисунок которого имеет волнообразное движение, поступенное (вверх и вниз) со скачками на кварты, квинты. Тема звучит в основном в высоком и среднем регистрах.

В средней части в партии происходит divisi , а так как 1-ая фраза исполняется в высокой тесситуре на рр, то это представляет значительную вокальную трудность.

Мелодическая линия SII во II части звучит в терцовом соотношении.

Основными трудностями партии S являются:

- скачки (восходящие на ч. 4, м.6 и нисходящие на ч.5, ч.4), которые надо петь устойчиво, сохранив при этом вокальную позицию;

- выдержанные звуки, которые требуют правильной работы над дыханием (глубокий вдох, ровный и продолжительный выдох);

- широкий диапазон динамики.

Интонационную трудность представляет собой glissando в конце произведения.

В партии А мелодическая линия партии звучит в основном в средней тесситуре.

В первой части партия изложена ostinato . Вследствие чего возникают серьезные интонационные трудности. В средней части партия А проводит нисходящий хроматизм, что также является затруднением, связанным с чистотой интонирования. Для точного исполнения хроматизмов можно использовать распевание по полутонам.

В дополнении появляются длительно выдержанные ноты, требующие работы над дыханием.

Вокальную трудность представляет восходящий скачок на ч.4 и нисходящий на ч.4. Для чистоты исполнения важно петь в одной вокальной позиции.

Мелодическая линия партии Т звучит в основном в средней тесситуре (за исключением вступления и завершения). Это партия практически равноценна по тематизму партии S (параллельное движение голосов с более высокой тесситурой у T).

Во вступлении (1т. и 3т.) партия звучит ostinato.

В первой части встречается хроматизм, который необходимо исполнять с особой внимательностью.

Вокальную трудность представляет нисходящий скачок на ч.5.

На протяжении всего вступления в партии В звучит divisi. Мелодическая линия первой части в партии изложена в унисон ostinato (Т органный пункт). Средняя часть две фразы исполняется без басовой партии, которую Парцхаладзе подключает только в кульминации для широты диапазона звучания, масштабности. В репризе композитор подключает bass-profundo.

Вокальную трудность представляют восходящий скачок на ч.4, нисходящий скачок на ч.4, ч.5

Композитор умело использует специфические тембровые качества хора и его партий в миниатюре: хоровая педаль, divisi, пение с закрытым ртом, вокализ. В заключении применяет колористический прием – glissando.

В связи с характером и литературным текстом данного произведения характер звуковедения – legato.

Особую трудность представляет проведение протяженной фразы, т.е. прежде всего необходима работа над цепным дыханием (в заверншении). В других построениях применяется общехоровое и дыхание по мере вступления голосов. Исходя из того, что произведение написано в медленном темпе, дыхание должно быть глубокое, крепкое, на опоре.

На первоначальном этапе разучивания хоровых партий важна работа над мелодическим строем. Без прочного усвоения данного строя невозможна работа над гармоническим строем.

Работа над гармоническим строем проводится после работы с каждой партией отдельно, в медленном темпе, последовательно соединяя все звуки аккорда. При пении в этом темпе нужно слушать каждый аккорд. Полезно в работе над строем использовать прием исполнения хоровых партий закрытым ртом, что позволяет активизировать музыкальный слух певцов и направить его на анализ качества исполнения.

Темповый ансамбль. В связи с довольно медленным темпом (метроном -44) могут возникнуть проблемы с ансамблем. Дважды в произведении встречается смена темпа (ritenuto; a tempo), которая требует от дирижера точности ауфтакта, который задает темп. В данном случае жест дирижера должен быть спокойным, не резким, он должен быть равен одной четвертой длительности данного размера.

Динамический ансамбль хора. Естественно, что нюансы будут на порядок тише, так как смешанный состав более масштабен и динамически силен. Это усложнит работу дирижёра в выстраивании ансамбля. Для подготовки кульминации и послекульминационного спада (с f на р) нужен динамический ансамбль всего хора.

Цель работы над динамическим ансамблем - научить одинаковым приемам регулирования громкости звука, посредством певческого дыхания и использования резонаторов.

Тембровый ансамбль Исполнение данного произведения требует относительного равновесия голосов. Напевный характер музыки, равномерная загруженность вокальных партий предполагает тембральную согласованность исполнения. Однако при этом нельзя нарушать своеобразие их индивидуальных характеристик, стремясь наиболее ярко выявить качественные черты звучания каждого голоса.

Работая над тембровым ансамблем женской группы голосов, хормейстер должен стремиться к легкому, прозрачному, нежному звучанию. Звучание басовой партии должно быть окрашено глубокой мягкостью и бархатностью.

В произведении имеются значительные дикционные трудности. Несмотря на то, что литературный текст весьма удобен для исполнения, следует обратить внимание на одновременное произношение особенно в словах: блекнет, меркнут, светят, свет, миг, звёзд.

Чтобы при хорошей хоровой звучности не пострадала ясность передачи содержания сочинения, надо особое внимание обратить на хорошую дикцию, добиваться чёткого произношения слов. Гласные звуки должны иметь максимальную протяжённость, а согласные произноситься в самый последний момент. В пении не следует изменять форму артикуляции гласного звука, она должна быть одинаковой от начала и до конца, если это не вызвано определённой художественной задачей.

Метроритмический ансамбль. Цель данного ансамбля – достижение правильного соотношения метроритма между партиями.

Ошибки, которые могут возникнуть в результате работы над произведением:

сокращение длительности выдержанных звуков

неточное выдерживание и неодновременное окончание звука

несинхронный переход на новый звук

Методические рекомендации, позволяющие не допустить таких ошибок:

развитие у хора навыка пульсации

развитие навыков одновременного взятия дыхания, атаки и снятия звука

воспитание исполнительской гибкости, чуткости и мгновенной реакции на дирижёрский жест

опора на метр. Дирижёрский жест чётко фиксирует каждую долю метрической структуры.

Так же нельзя не упомянуть о работе над частным и общим ансамблями.

Частный ансамбль подразумевает понятие слитность и согласованность внутри одной хоровой партии или унисонной группы. Т.е. при работе над частным ансамблем дирижер работает с каждой партией отдельно, добиваясь чистого и слитного звучания, единой манеры вокально-хоровой техники исполнения, единства нюансировки, соподчинения частных и общих кульминаций произведения.

Необходимо вести работу над частным ансамблем в альтовой и басовой партиях, мелодический рисунок которых в большей части – органный пункт.

К общему ансамблю относится ансамбль между хоровыми партиями или унисонными группами всего хора. При общем ансамбле приемы работы над слитностью звучания хоровых партий могут варьироваться с учетом разнообразия в соотношении вариантов динамического, тембрального и дикционного исполнения.

Исполнительский анализ

Для исполнения хорового сочинения требуется не только безусловное владение техническими навыками, но и высоко развитый эстетический вкус, тонкая музыкальность, эмоциональная подвижность и высокий вокальный и общекультурный уровень.

Исполнительские трудности произведения связаны в первую очередь с осознанием творческого стиля композитора, с передачей грузинской музыкальной колористики миниатюры «Озеро». Основной принцип исполнения, характерный для этого хора – непрерывность развития.

В самой партитуре вполне достаточно авторских ремарок, характеризующих исполнение. С одной стороны, дирижер немного скован прописанными рамками, с другой - ему не придется самостоятельно продумывать план исполнительских особенностей.

Так как произведение написано в медленном темпе и поется на легато, дирижировать надо легатиссимо, мягко, тянуть звук.

Технические приёмы legato выполняются при помощи мягкой, «певучей» руки, аналогично смычку струнного инструмента, который позволяет объединить фразу, выполнить смены гармонических созвучий на одном широком дыхании. В зависимости от характера произведения, динамики, внутри жеста legato будут наблюдаться изменения. Лёгкое legato на [p] и [pp] ведётся жестом малой амплитуды, как бы «невесомой» рукой. На [f] наоборот, широким и энергичным.

Для активного и хорошего дыхания участников хорового коллектива, требуется подготовленность, чёткость вступлений и снятий, достигаемых осмыслением фразировки, композиционного строя и понятными ауфтактами.

Очень четко следует показывать замедления и вступления в новый темп. Ауфтакты должны быть мягкими, соответствовать характеру произведения.

При дирижировании и заключительной работе над произведением необходимо стремиться к обобщению частных деталей исполнения, соразмеренности их с формой произведения.

Если правильно выстроить работу, то основной исполнительский принцип – цельность, непрерывность движения – будут достигнуты с наибольшим успехом.

Таким образом, исполнение этого хорового произведения требует как от дирижёра, так и от хорового коллектива высокой музыкально-эстетической культуры, гибкости и чувствительности, основанной на профессиональных навыках и хоровой технике.

Литература

Музыкальная энциклопедия т.3. - М., 1973

Парцхаладзе М. Звонче песню пой. – М., 1984

Романовский Н. Хоровой словарь. – М., 1980

Способин И.В. Элементарная теория музыки. - М., 1979

Чесноков П.Г. Хор и управление им: пособие для хоровых дирижеров. – М., 1961

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Мераб Алексеевич Парцхаладзе

(1924 -2008)

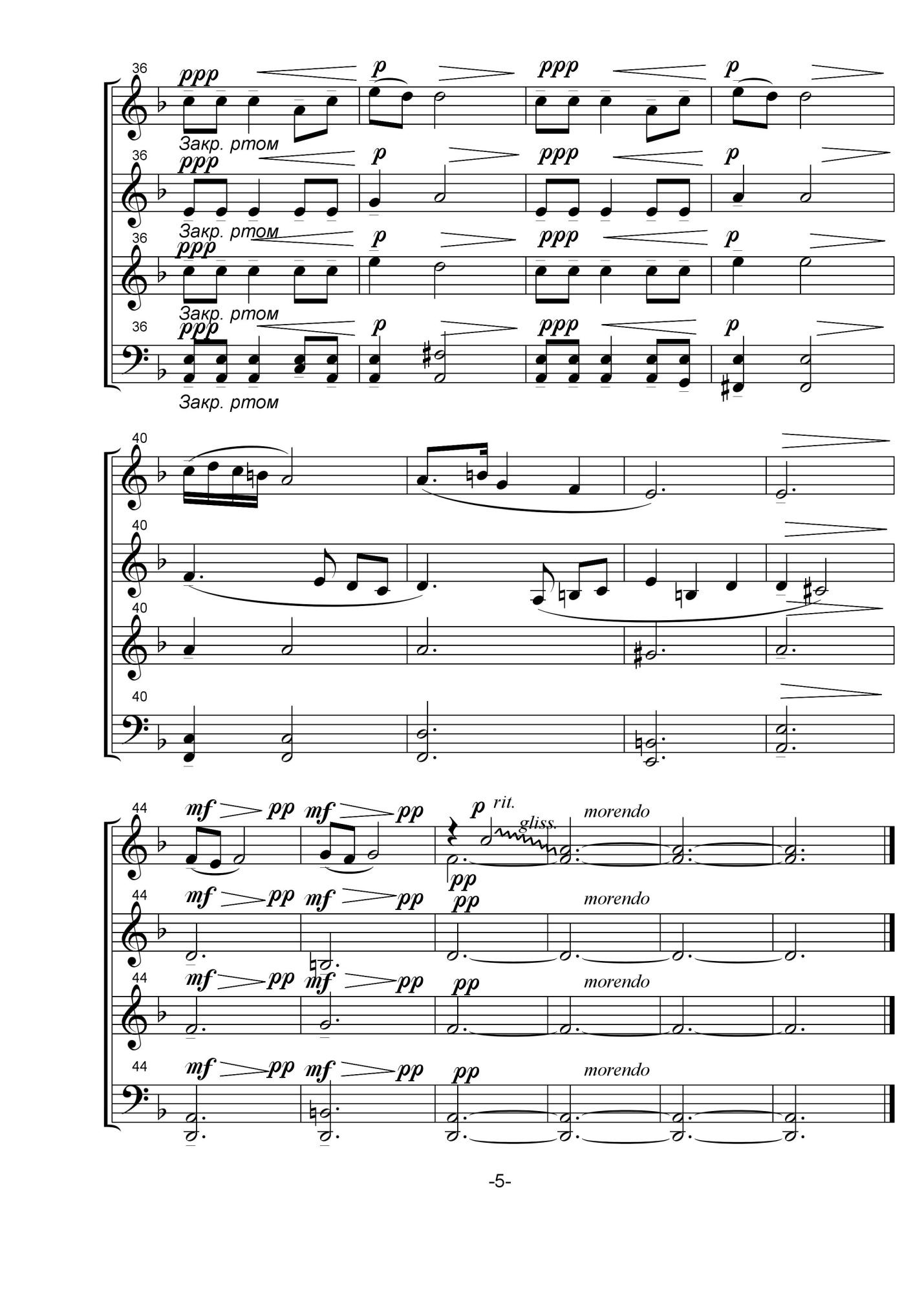

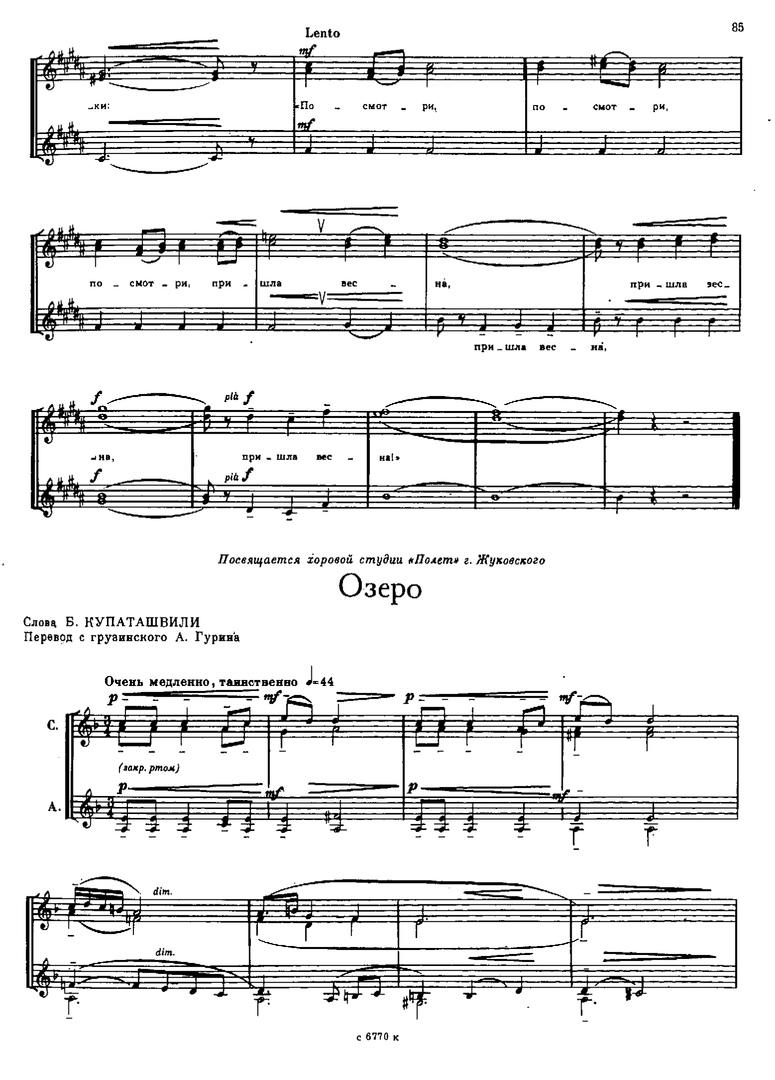

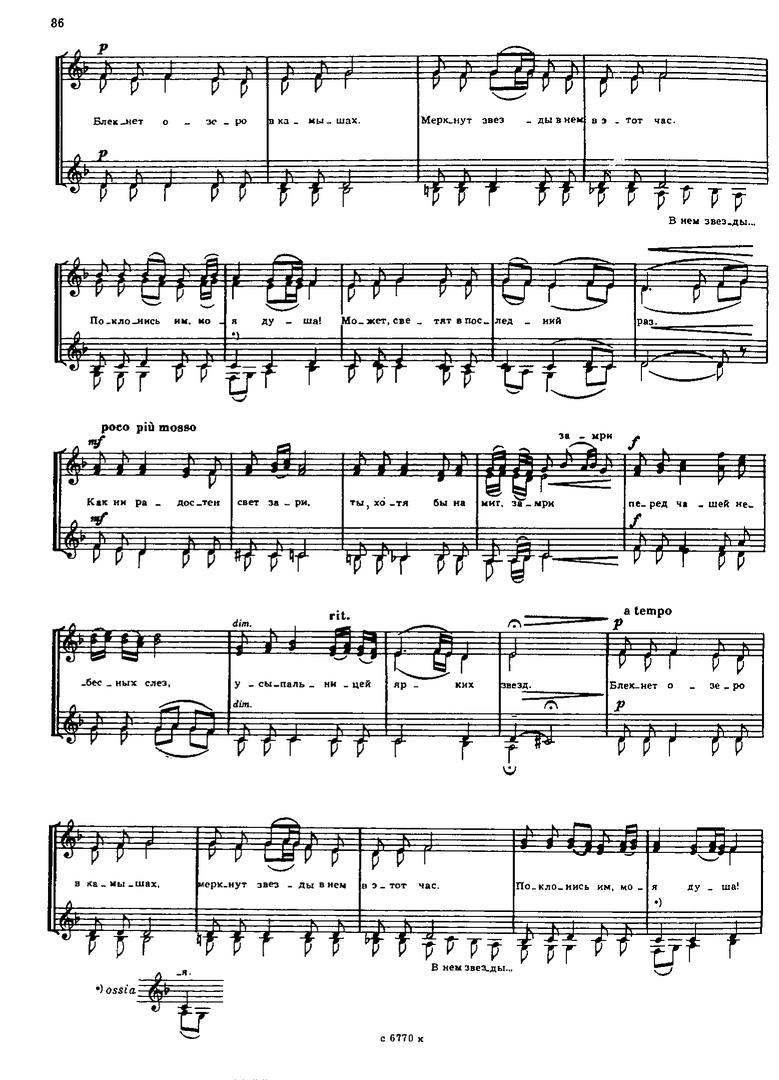

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

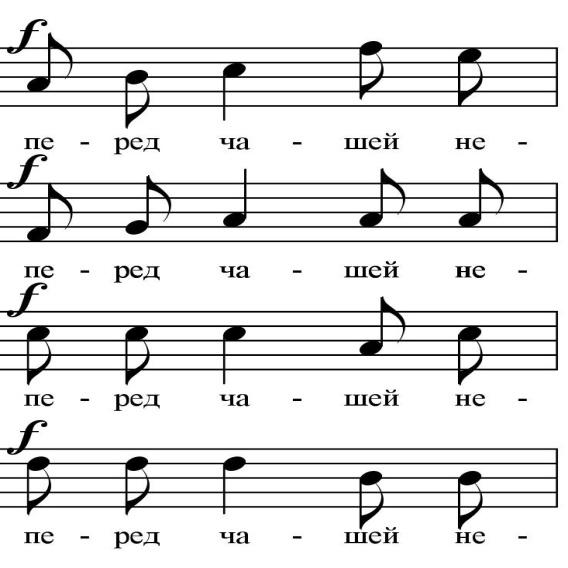

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Авторское переложение для женского или детского хора a capella