СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 13.06.2025

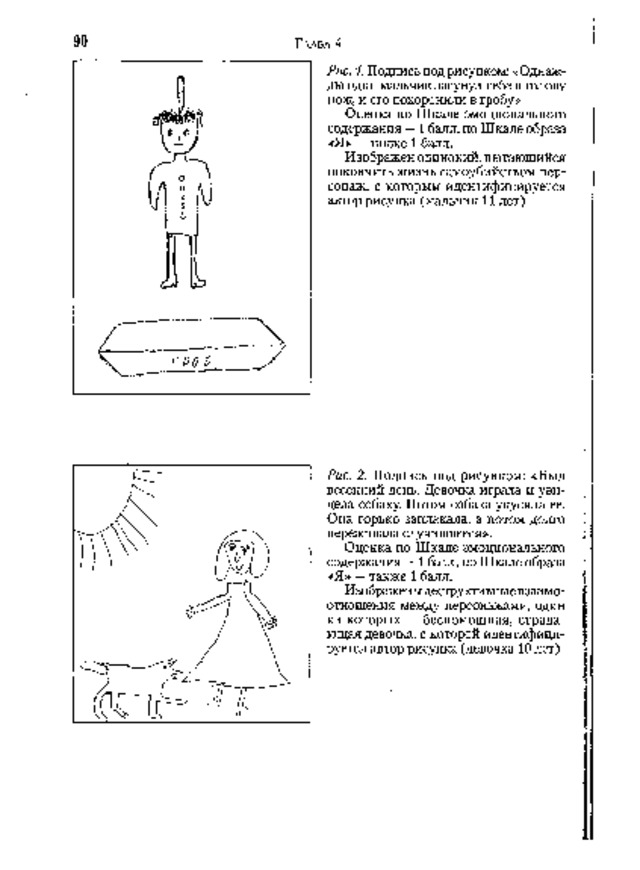

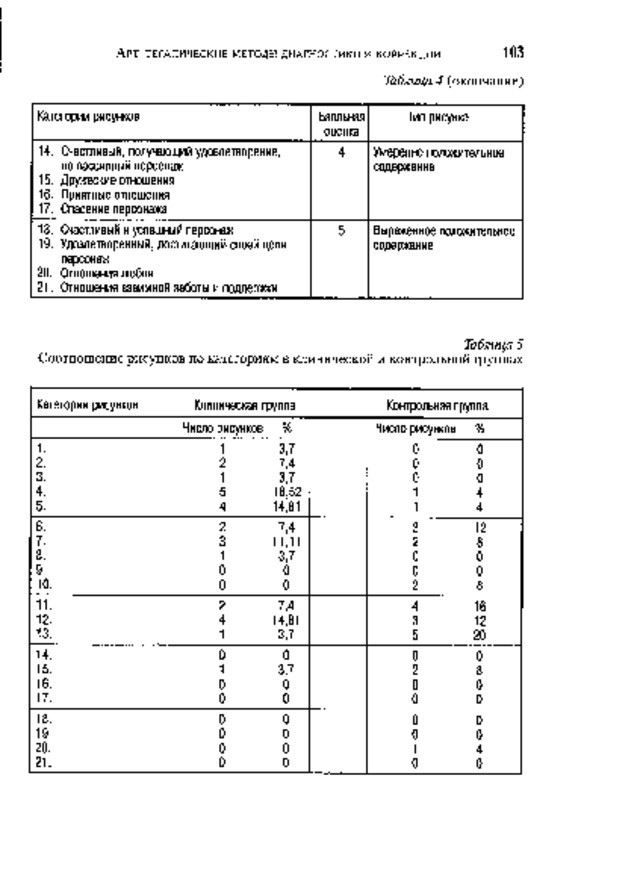

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

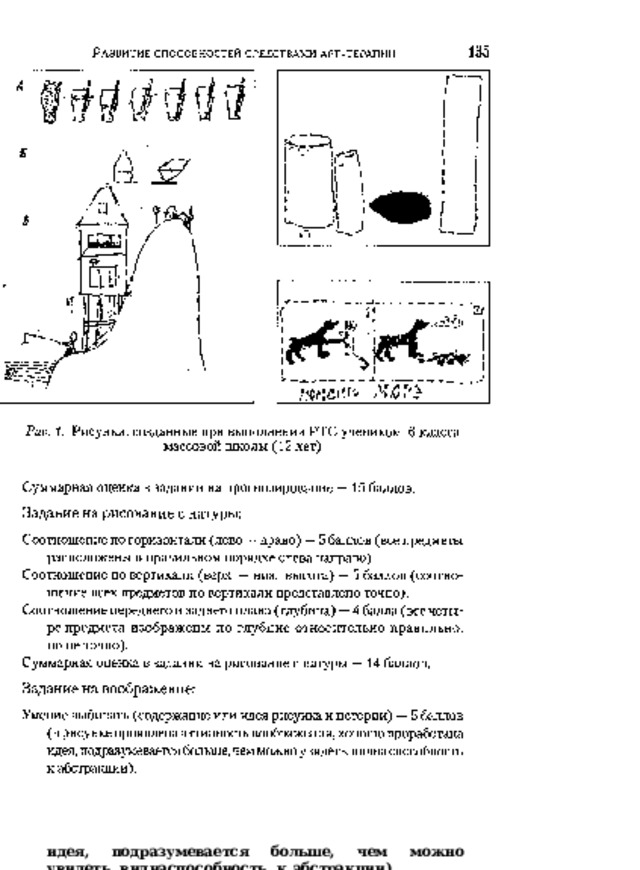

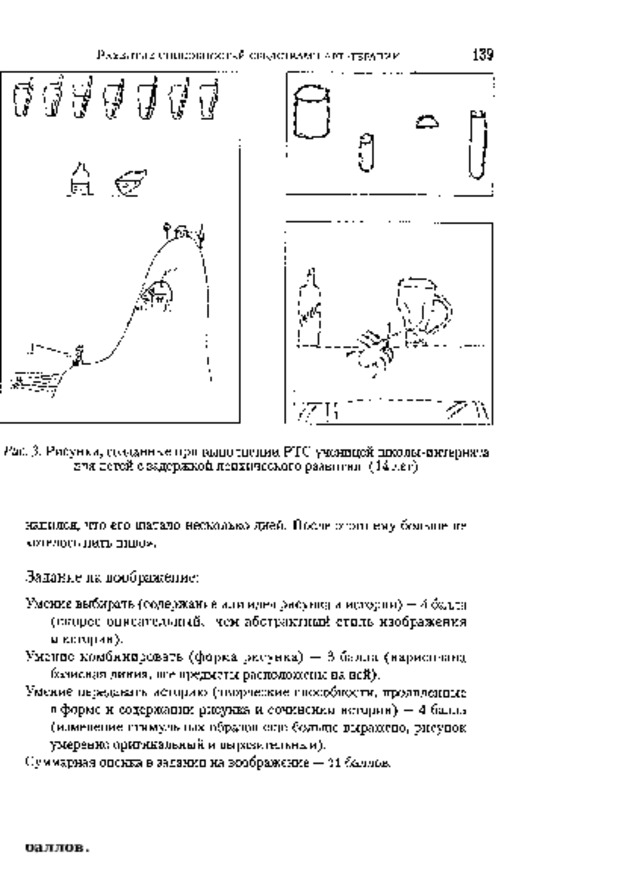

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

АРТ-терапия на уроках для детей и подростков.

Просмотр содержимого документа

«АРТ-терапия на уроках для детей и подростков.»

т

В образовательных и медицинских у ч р е ж д е н и я х р а з н ы х с т р а н м ир а в н а с т о я щ ее время все более активно применяется такой и н н о в а ци о н н ы й з д о р о в ь е с б е р е г а ю щ и й п о д хо д , к а к а р т - т е р а п и я .

А вт о р ы д а н н о й к н и г и - в е д у щ и е о т е ч е с т в е н н ы е с п е ци а л и с т ы в об л а с т и

а р т - т е р а п и и - р а сс ма т ри в а ю т во з м о ж н о с т и

д а нн о го п одход а п ри м е н и т е л ь но к р а з в и т и ю , л е ч е н и ю и р е а б и л ит а ци и р а з л и ч н ы х к а т е г ор и й д е т е й и п о д р о с т к о в ,

а т а к ж е д е ля т с я с о б с тв е н н ы м о п ы т о м п р а к ти ч е с к о й р а б о ты .

А л е к с ан д р И в а н о в и ч К о п ы т и н - психиатр, психотерапевт, кандидат м ед и ц и н с к и х н а у к , д о ц е н т к аф е д р ы п с и х о л о г и и С а н к т - Пе т е р б у р г с к о й а к а д ем ии п о с т д и п л о м н о г о п е д а г о г и ч е с к о г о об р а з о в а н и я и к аф е д ры п с и х о т е р а п ии С а н к т - Пе т е р бу р г с к о й м ед и ц и н с к о й

а к а д е м и и и м . И . И. М е ч н и к о в а , п р е д с е д а т е л ь Арт-терапевтической ассоциации

( Са н к т - П е т е р б ур г ) , в и ц е - п р е з и д е н т с е к ц ии искусства и психиатрии при Всемирной п с и х и а тр и ч е с к о й а с с о ц и а ц ии ,

р е д а к т о р ж у р н а л а « И с ц е ля ю щ е е и с к у сс тв о » .

Е л е н а Е в ге н ье в н а С ви с т ов с к а я - д е т с к и й п с и х и а тр , п с и хо т е р а п е в т , п р о ш л а д в ух г о д и ч н у ю п р о г р а м м у п о с т д и п л о м н о й п о д г о т о в ки по а р т - т е р а п и и на ба зе

С а н к т - Пе т е р б у р г с к о й а к а д ем и и

постдипломного педагогического образования.

УДК 615.851

15 Б К 88

К 65

I k e пр ав а за щ и щ е н ы . Л ю бо е и с п оль з ова н и е м а т ериа л о в д а н н о й к н иг и полностью или частично без разрешения правообладателя запрещается

Коимтин Л.И., Свистовская Е.Е.

К (if) А|)т=терапия детей и подростков. 2-е стереотип, изд.— М.: «Коги- то -Цеитр», 2014.— 197 с.

У Д К 615 . 85 1

ББК88

Данная книга представляет собой первую в России попытку обоб щения основных принципов и рабочих приемов использования арт-терапии в работе с детьми и подростками. Авторы приводят обзор имеющихся на сегодняшний день отечественных и зарубеж ных публикаций, а также делятся собственным опытом, представ л я я н ек о т ор ы е подход ы к д иа г н о с тик е и к орре к ци и э мо ци о на л ь н ы х расстройств у детей и подростков.

Предлагается ряд вариантов использования методов арт-тера пии в качестве средства развития определенных личностных ка

честв и умений, в том числе творческих способностей и коммуни кативных навыков.

Книга будет полезна для практических психологов, психотера певтов, педагогов и социальных работников.

© «Когито-Центр», 2007, 2010, 2014

ISBN 978-5-89353-303-3

Содержание

Введение......................................................................................................... 5

Г л а в а 1

Арт-терапевтические методы, используемые в работе

с детьми и подростками: обзор современных публикаций................... 9

Г л а в а 2

Принципы и организационные процедуры арт-терапии

в работе с детьми и подростками............................................................. 38

Г л а в а 3

Пример проведения индивидуальной и групповой

арт-терапии с детьми и подростками...................................................... 54

Г л а в а 4

Арт-терапевтические методы диагностики и коррекции эмоциональных расстройств у детей и подростков.

Графические индикаторы депрессии и агрессии..................................84

Г л а в а 5

Использование фотографии в качестве элемента

детско-подростковой арт-терапии.........................................................113

Г л а в а 6

Развитие познавательных и творческих способностей

детей и подростков средствами арт-терапии...................................... 128

Г л а в а 7

Арт-терапевтический тренинг творческой коммуникации.............. 149

Зак л ю ч е ни е ................................................................................................ 16 3

Л и т е р а т ур а ................................................................................................. 1 6 5

П р и л о ж е н и е 1

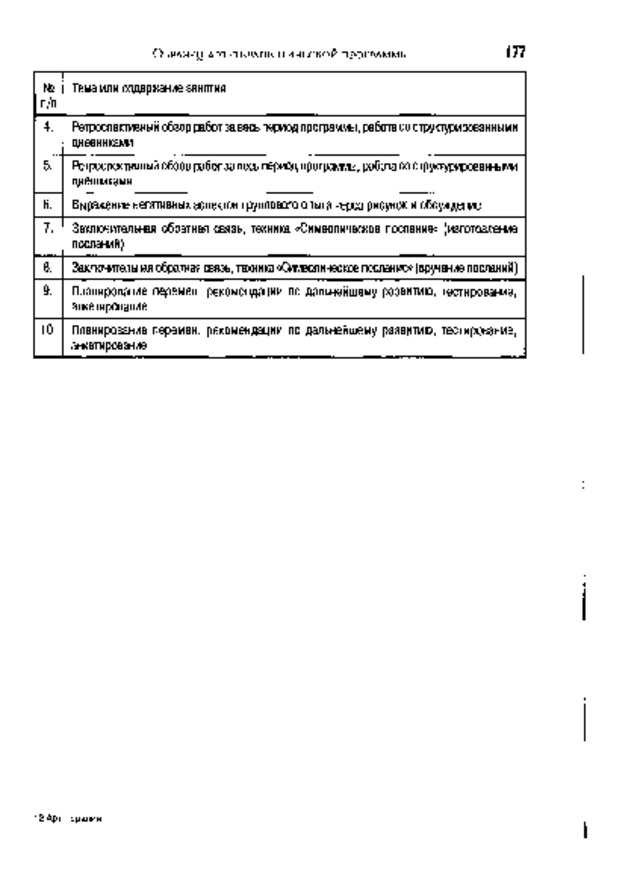

Образец коррекционно-развивающей арт-терапевтической про г р а м м ы рабо т ы с уч е ни к а м и м а сс о в ы х ш к ол .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . . 17 4

П р и л о ж е н и е 2

Образцы арт-терапевтических техник, игр и упражнений.............. 178

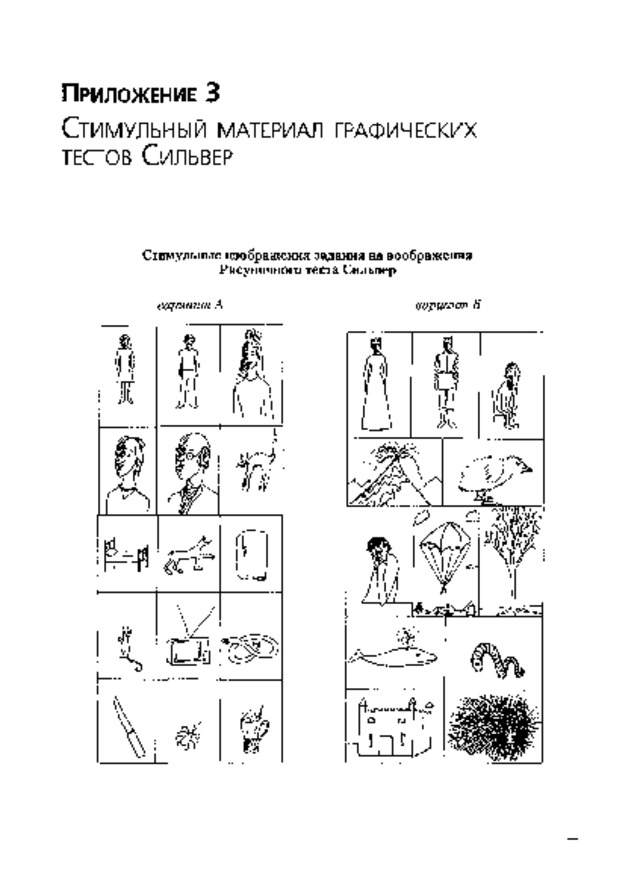

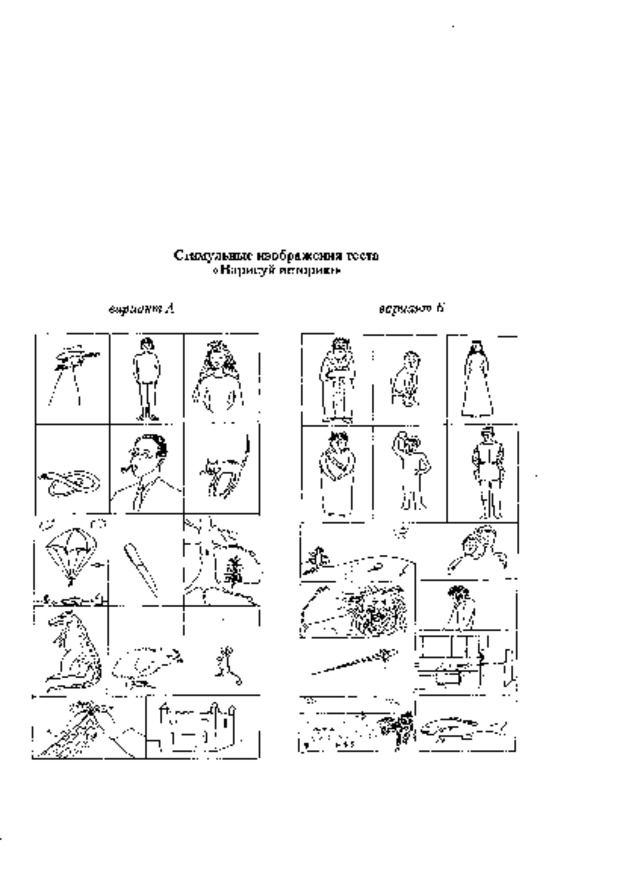

П р и л о ж е н и е 3

Стимульный материал графических

тестов Сильвер.......................................................................................... 190

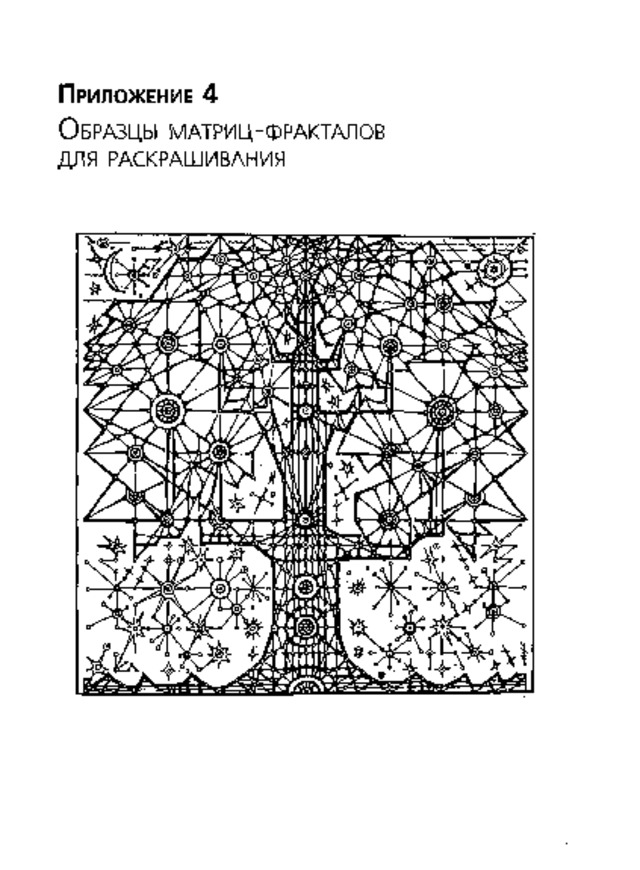

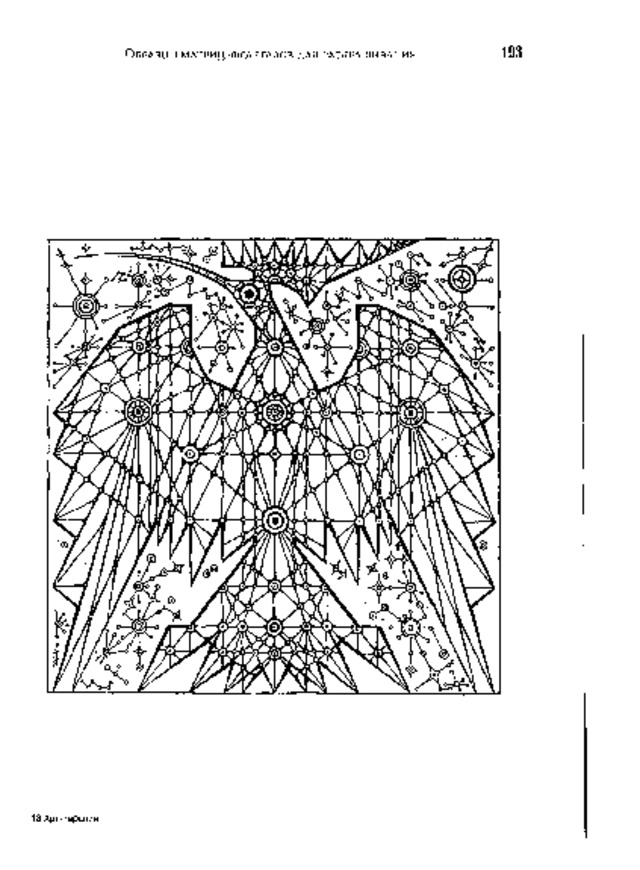

П р и л о ж е н и е 4

Образцы матриц-фракталов для раскрашивания............................. 192

В в е д е н и е

В образовательных и медицинских учреждениях разных стран мира в настоящее время все более активно применяется такой инновационный здоровьесберегающий подход, как психотерапия искусством. Согласно международной классификации (European Consortium for Arts Thera pies Education, 1999,2002,2005), психотерапия искусством представлена четырьмя направлениями: арт-терапией (психотерапией посредством изобразительного творчества), драматерапией (психотерапией посред ством сценической игры), танцевально-двигательной терапией (психотерапией посредством движения и танца) и музыкальной терапией (психотерапией посредством звуков и музыки).

В системе различных форм психотерапии искусством арт-терапия рассматривается как совокупность психологических методов воздей

ствия, применяемых в контексте изобразительной деятельности клиента и психотерапевтических отношений и используемых с целью лечения, психокоррекции, психопрофилактики, реабилитации и тренинга лиц с различными физическими недостатками, эмоциональными и психиче скими расстройствами, а также представителей групп риска.

Оценивая перспективы внедрения арт-терапии в образовательные и медицинские учреждения, нельзя не признать, что ее интеграция в шко лы, дошкольные и специальные образовательные учреждения, а также амб ула т орну ю се т ь, к л ини к и и р еа би л ит а ци о нн ы е ц ен т р ы с п о с о бст в о в а л а бы максимальному приближению инновационных здоровьесберегающих технологий к нуждающимся в них детям и подросткам. Арт-терапия дает возможность раннего выявления несовершеннолетних группы риска раз вития эмоциональных и поведенческих нарушений и применения в отно шении них программ раннего вмешательства, а также повышения эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий. Кроме того, внедрение арт-терапии в образование способствовало бы развитию у уча щихся различных психических качеств и свойств личности, имеющих большое значение для их успешной психосоциальной адаптации.

На сегодняшний день в ряде развитых стран имеется значительный опы т пр и м е нени я а р т-т ера пи и в р а б о т е с д е т ьм и и п о д р о ст к а м и , и м е ющ им и

6

В в е д е н и е

различные эмоциональные и поведенческие проблемы и нарушения в развитии. Имеются также многочисленные подтверждения эффек тивности использования этой техники в школах, где она выступает как средство не только оздоровления и коррекции, но и развития. Вместе с тем, с детско-подростковой арт-терапией связано множество вопросов общеме тодологического и практического характера, требующих своего решения.

Одной из проблем, стоящих на пути расширения сферы применения

арт-терапии в нашей стране, является отсутствие налаженной системы подготовки специалистов в этой области. Сложившаяся в западных стра нах модель подготовки арт-терапевтов по ряду позиций не может быть механически перенесена в наши условия и нуждается в критическом ана лизе и адаптации. Кроме того, существует множество вопросов, касающих ся формулировки общетеоретических предпосылок детско-подростковой арт-терапии, прояснения ее организационных аспектов, конкретных рабочих процедур и техник с позиций сложившихся в нашей стране систем медицинского обслуживания и образования, отечественных школ психотерапии, клинической и педагогической психологии.

Выполненные в нашей стране единичные научные работы по дет ско-подростковой арт-терапии посвящены главным образом исследова нию возможностей применения различных форм творческого самовы ражения учащихся с целью их образования, воспитания и развития. При этом потенциальные возможности арт-терапии в качестве лечебного, диагностического, психокоррекционного и психопрофилактического средства пока раскрыты явно недостаточно.

Данная книга представляет собой первую в России попытку обобще

ния основных принципов и рабочих приемов использования арт-терапии в работе с детьми и подростками, в том числе проводимой в учреждениях образования. В ней приводится обстоятельный аналитический обзор публикаций, отражающих сложившуюся практику применения арт-те рапии в образовательных учреждениях разных стран мира, дается характеристика основных используемых на сегодняшний день форм и моделей арт-терапевтической работы с детьми и подростками, в деталях описываются организационные процедуры, необходимые на разных этапах арт-терапии. Приводятся клинические описания и примеры индивидуальной и групповой арт-терапии с детьми и подростками с раз личными пограничными нервно-психическими расстройствами.

С особой глубиной и обстоятельностью рассматриваются вопросы диагностики и коррекции средствами арт-терапии эмоциональных иирушшия у детей и подростков, в первую очередь, депрессивных со стояний и агрессивности. Подробно освещены возможности применения

7

В в е д е н и е

фотографии в качестве элемента детско-подростковой арт-терапии. Попытка всестороннего рассмотрения этих возможностей представля ется на сегодняшний день одной из первых в мировом арт-терапевти ческом опыте.

Отдельная глава посвящена использованию методов арт-терапии для

диагностики и развития познавательных и творческих способностей. Представлена авторская программа арт-терапевтического тренинга твор ческой коммуникации, предлагаемого в качестве одного из вариантов арт-терапевтической работы с подростками.

Г л а в а 1

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы ,

И С П О Л Ь З У Е М Ы Е В Р А БО Т Е

С ДЕТЬМИ и п о д р о с т к а м и :

О Б З О Р С О В Р Е М Е Н Н Ы Х п у б л и к а ц и й

1 . 1 . О п р е д е л е н и е а р т - т е р а п и и

Арт-терапия является междисциплинарным подходом, соеди ня ю щ и м в се б е р а з ли ч н ы е об л а ст и з н а ни я — пс и холо г и ю , м е д ицин у , педагогику, культурологию и др. Ее основой выступает художественная п ра к т и к а, п о с к ол ь к у в ходе а р т - т ер апе в т ич ески х заня т и й кл иен т ы в о в л е ка ются в изобразительную деятельность. Слово «арт-терапия» (art therapy) стало впервые использоваться в 1940 гг. в англоязычных странах таким и авторами, как М. Наумбург (Naumburg, 1947,1966) и А. Хилл (Hill, 1945), для обозначения тех форм клинической практики, в рамках которых пси хологическое «сопровождение» клиентов с эмоциональными, психи ческими и физическими нарушениями осуществлялось в ходе их занятий изобразительным творчеством с целью их лечения и реабилитации.

Иногда в русскоязычных публикациях арт-терапию необоснованно смешивают с «психотерапией выразительными искусствами» или «психо

терапией искусством» (expressive arts therapies), связывая ее с примене

нием разных форм творческого самовыражения с целью достижения лечебно-коррекционных и развивающих эффектов (Аметова, 2003а, б; Гришина, 2004; Медведева, Левченко, Комиссарова, Добровольская, 2001). Однако большинство отечественных авторов, использующих понятие арт- терапии, следуют принятому в международной литературе определению и рассматривают ее как одну из форм психотерапевтической практики, основанную на использовании пациентами визуальных, пластических средств самовыражения в контексте психотерапевтических отношений

10

Г л а в а 1

(Бурно, 1989; Каравасарский, 2000; Копытин, 1999, 2001, 2002а; Николь

ская, 2005; Хайкин, 1992).

Поскольку термин «арт-терапия» пришел из английского языка, для прояснения его содержания целесообразно обращение к тем литера турным источникам, которые имеются в англоязычных странах. Напри мер, в Информационной брошюре Британской ассоциации арт-терапев- тов указывается:

«Арт-терапевты создают для клиента безопасную среду, каковой могут являться кабинет или студия, и обеспечивают его различными изобра зительными материалами —красками, глиной и т. д., находясь рядом с ним в процессе его изобразительной работы. Клиенты могут исполь зовать предоставленные им материалы по своему желанию, стремясь в присутствии арт-терапевта выразить в изобразительной работе свои мысли и чувства... Арт-терапевт побуждает клиента к взаимодействию с изобразительными материалами и продукцией, благодаря чему арт-те- рапевтический процесс представляет собой одну из форм диалога» (ВААТ, 1994).

Несколько более развернутое определение арт-терапии содержится в еще одном документе Британской ассоциации арт-терапевтов, озаглавленном «Художник и арт-терапевт: краткое обсуждение их ролей в больницах, специальных школах и социальной сфере»:

«Арт-терапия связана с созданием визуальных образов, и этот процесс предполагает взаимодействие между автором художественной работы (пациентом), самой художественной работой и психотерапевтом. Арт-терапия, так же как и любой иной вид психотерапии, направлена на осознание неосознаваемого психического материала —этому способ ствует богатство художественных символов и метафор. Арт-терапевты глубоко понимают особенности процесса изобразительного творчества, обладают профессиональными навыками невербальной, символической коммуникации и стремятся создавать для пациента такую рабочую среду, в которой он мог бы чувствовать себя достаточно защищенным для того, чтобы выражать сильные переживания. Эстетические стандарты в контексте арт-терапии не имеют большого значения. Основой арт-терапевтического взаимодействия являются выражение и конденсация неосознаваемого психического материала посредством изобразительной деятельности» (ВААТ, 1989).

Как написано в информационном бюллетене Американской арт- тераневтической ассоциации,

1 1

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы

«Арт-терапия —это терапевтическое направление, связанное с исполь зованием пациентом (клиентом) различных изобразительных мате риалов и созданием визуальных образов, процессом изобразительного творчества и реакциями пациента (клиента) на создаваемые им продукты творческой деятельности, отражающие особенности его психического развития, способности, личностные характеристики, и н т ерес ы , пробле м ы и к о н фл ик т ы » ( А А Т А , 1 998 ) .

По мнению руководителя программы арт-терапевтического образо вания, профессора Лондонского Университета и почетного президента Британской ассоциации арт-терапевтов Д. Уоллер, арт-терапия основана на представлениях о том, что создание и восприятие визуальных образов является важным аспектом познавательной деятельности человека; что изобразительное творчество в присутствии специалиста позволяет клиенту актуализировать и выразить как ранние, так и актуальные в кон тексте «здесь-и-сейчас» осознаваемые и неосознаваемые чувства и по т реб н ос т и , в т о м ч и с л е т е, в ы р а ж ени е к о т ор ы х с по м о щ ь ю с ло в сл и ш к о м сложно; и, наконец, что визуальный образ является средством ком муникации между психотерапевтом и клиентом (Waller, 1993).

Арт-терапия представляет собой частную форму психотерапии искус ством, включающей также драматерапию, музыкотерапию и танцедвига тельную терапию. В некоторых странах арт-терапия и иные направления психотерапии искусством в настоящее время признаны не только в качест в е с а мо с т о ят е л ь н ы х пс ихо т ерапе в т ичес к и х мо д а л ь нос т е й , н о и про ф е с сий . Учит ы в а я н а р а с тани е в о в се м м и р е ин т е г рационн ы х п ро цес с о в и а к т и визацию профессиональных контактов развитие арт-терапевтического направления в нашей стране трудно представить без ясного понимания отечественными специалистами основополагающих принципов и содер жания арт-терапевтической деятельности, согласующихся с ее общепри нятым определением. Подобные определения представлены в информа ционных материалах Европейского консорциума арт-терапевтического образования (сокращенно ЕКАТО) (ЕСАгТЕ, 1999, 2002, 2005), объ единяющего более трех десятков европейских университетов, разрабаты вающих программы подготовки специалистов по разным направлениям психотерапии искусством. В документах ЕКАТО обозначается место арт-терапии в системе других направлений психотерапии искусством. Как заявлено в информационном бюллетене этой организации (ЕСАгТЕ, 1999), одна из основных задач ее деятельности заключается во внедрении во всех входящих в ЕКАТО странах общих стандартов арт-терапевти ческого образования и профессиональной практики. При знакомстве

1 2

Г ЛАВА 1

с информационными бюллетенями (ЕСАгТЕ, 1999, 2005) можно отме тить, что, несмотря на определенные различия в понимании арт-тера- певтической деятельности в разных странах, обусловленные своеобразием местных культур и традиций, участники ЕКАТО сходятся во мнении относительно ее основного содержания. Так, все они признают, что изо бразительная деятельность клиента в арт-терапии происходит в присутст вии специалиста (арт-терапевта), создающего для него психологически безопасную среду, помогающего ему творчески проявить себя, а также организовать и осознать свой опыт. Важнейшими факторами лечеб но-коррекционного воздействия в арт-терапии выступают изобразитель ная деятельность, психотерапевтические отношения и обратная связь кли ента и специалиста (арт-терапевта).

В 2005 г . пе р в о е ро ссий с ко е г о с у д а р ст в е н н ое учебн о е з а ве д е н и е , С а нк т - Петербургская Академия постдипломного педагогического образования, было принято в ЕКАТО в статусе действительного члена. Членство в этой организации и сотрудничество с профессиональными организациями и арт-терапевтическими институтами Европы было бы невозможно без принятия согласованных с другими странами-членами ЕКАТО кри териев арт-терапевтической деятельности и требований к подготовке специалистов.

На основе обобщения определений арт-терапии, содержащихся в раз личных отечественных и зарубежных источниках, прежде всего тех, кото рые отражают высокий уровень профессионализации арт-терапев тической деятельности, авторы настоящей книги предлагают рассматри вать арт-терапию как совокупность психологических методов воздействия, применяемых в контексте изобразительной деятельности клиента и пси хотерапевтических отношений и используемых с целью лечения, психо коррекции, психопрофилактики, реабилитации и тренинга лиц с различ ными физическими недостатками, эмоциональными и психическими р асст рой ст в ами , а так ж е п р е д ста в ите л е й г р у п п ри с к а .

Несмотря на тесную связь с лечебной практикой, арт-терапия во мно г и х с лу чая х и м е е т п реи му щ ес тв енн о пси хо п роф и л а к тичес к у ю , с о циали зирующую и развивающую направленность, благодаря чему она может стать ценным инструментом в деятельности образовательных учрежде ний, реабилитационных проектах и в социальной работе. Вместе с тем внедрение методов арт-терапии в эти области должно осуществляться па основе ясного понимания того, что составляет основное содержание арт-терапевтической практики, ее цель и задачи и не должно приводить к их искажению и подмене иными, не свойственными ей формами околонрофессиональной деятельности.

1 3

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы

Очевидно, что разные виды творческой активности могут оказывать важные психопрофилактические и развивающие эффекты. Иннова ционные подходы к образованию, например, могут и должны опираться на проявления творческого потенциала детей и подростков и использо вание его здоровьесберегающих факторов. Педагоги и школьные психо логи в ходе образовательного процесса вполне могли бы осваивать такие формы взаимодействия с учащимися, которые основаны на игровой дея тельности и приемах изобразительной, музыкальной, драматически-ро- левой и художественно-поэтической экспрессии. Это, однако, не должно служить основанием для их перехода в плоскость терапевтической практики.

Во избежание смешивания терапевтических и образовательных ком

понентов в работе педагогов, авторы настоящей работы предлагают им вместо слов «арт-терапия» и «арт-терапевтический» (метод, прием, под ход) использовать такие понятия, как «арт-метод» («арт-методы»),

«методы, основанные на творческой активности», «методы творческого самовыражения» и иные близкие им по содержанию определения.

1 . 2 . А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е в м е ш а т е л ь с т в а п р и РАЗ ЛИЧ Н Ы Х Э М О Ц И ОНА ЛЬ Н Ы Х И ПО В ЕДЕ Н Ч Е С К И Х НА РУ Ш Е Н И Я Х У Д Е Т Е Й И П О Д РО С ТКО В

А р т - т е р а п е в т и ч е с к а я р а б о т а с д е т ь м и

Используемые в настоящее время в разных странах формы и ме тоды арт-терапевтической работы с детьми весьма разнообразны. Основы для создания первых техник арт-терапевтической работы с детьми на За паде были заложены такими авторами, как В. Ловенфельд (Lowenfeld, 1939,1947), Е. Кейн (Сапе, 1951). Эти авторы рассматривают изобрази тельную деятельность ребенка в неразрывной связи с развитием его по знавательной и эмоциональной сфер и видят в ней богатый потенциал для гармонизации его психики. Классическими работами в области дет ской арт-терапии стали публикации Э. Крамер «Арт-терапия в сообще стве детей», «Арт-терапия с детьми» и «Детство и арт-терапия» (Kramer, 1958, 1971, 1979). Эти книги отражают взгляды Э. Крамер на природу детского художественного творчества и его психотерапевтические возможности. Опираясь на психоаналитическое понимание процесса

1 4

Г л а в а 1

психического развития и творческой активности, Э. Крамер в значитель ной мере связывает ее терапевтические возможности с тем, что в процессе занятий ребенка рисованием происходит организация психических процессов и постепенный переход от относительно примитивных форм психической деятельности к более сложным и эффективным. Она пишет, что «изобразительная деятельность и творческий процесс предполагают развитие комплекса умений, включающих овладение изобразительными материалами таким образом, что они начинают выступать в качестве эквивалента человеческого опыта и психических процессов» (Kramer, 1979, p. xxviii). Крамер описывает пять способов обращения детей с изо бразительными материалами, соответствующих стадиям психического развития и совершенствования познавательных и коммуникативных навыков: (1) «предвестники» изо-деятельности, такие как создание каракулей, размазывание краски, исследование физических свойств материалов; (2) хаотическое выражение чувств — разбрызгивание, размазывание краски, удары кистью; (3) стереотипии — копирование, создание линий и простейших стереотипных форм; (4) пиктограммы, выступающие в качестве средства графической коммуникации, замеща ющего или дополняющего слова; (5) оформленная экспрессия —создание символических образов, обеспечивающих успешное самовыражение и комуникацию.

Публикации Э. Крамер содержат описания ее арт-терапевтической работы с детьми, страдающими различными нарушениями развития,

например, со слепым мальчиком по имени Кристофер (Kramer, 1958) и с девочкой, перенесшей сексуальное насилие (Kramer, 2000). Эти опи

сания могут служать примером клинического применения арт-терапии. К сожалению, деятельность Э. Крамер протекала за пределами образо вательных учреждений, и приводимые ею клинические описания каса ются исключительно индивидуальной арт-терапии.

В отличие от многих других представителей арт-терапевтического движения на Западе, в частности, такой родоначальницы американской арт-терапии, как М. Наумбург, Э. Крамер рассматривает в качестве опре деляющего фактора развивающего и гармонизирующего воздействия на психику ребенка сам процесс изобразительного творчества. Психо терапевтические отношения имеют для нее относительно меньшее значе ние, хотя сопровождение ребенка специалистом в процессе его занятий изобразительной деятельностью Э. Крамер считает важнейшим условием арт-терапевтического процесса.

Э. Крамер подчеркивает, что изобразительную деятельность ребенка невозможно рассматривать в отрыве от его потребностей в общении

1 5

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы

и укреплении значимых для него внешних связей. Во многих случаях изобразительная деятельность выступает важнейшим инструментом коммуникации ребенка, позволяя ему восполнить дефицит общения и построить более гармоничные отношения с внешним миром. Присутст вие рядом психотерапевта в ходе занятий ребенка изобразительной деятельностью позволяет раскрыть ее коммуникативный потенциал и служит удовлетворению его потребностей в общении и коррекции нарушенных отношений.

Работа О. Постальчук посвящена изучению психотерапевтической и коммуникативной роли манипуляций с изобразительными материа

лами в ходе арт-терапевтической работы с детьми с тяжелыми наруше

ниями развития. Хотя многие из них не могут создавать оформленные художественные образы, их изобразительная деятельность служит вы ражению чувств и развитию терапевтических отношений. В своей статье (Постальчук, 2006) она обосновывает психотерапевтическую роль мани пуляций с точки зрения представлений об игровой деятельности и приво дит детализированное описание процесса индивидуальной арт-терапии с девочкой, посещающей центр реабилитации.

Данная статья служит яркой иллюстрацией весьма распространен ного в настоящее время недирективного подхода к индивидуальной

арт-терапии, предполагающего следование специалиста за инициативами ребенка. Функции арт-терапевта заключаются при этом в создании пси хологически безопасных и комфортных для ребенка условий деятель

ности, а в случае необходимости (когда дети переживают растерянность

или беспокойство либо проявляют агрессию) —в мягком структуриро вании и организации его творческой активности.

Признавая значимость психотерапевтических отношений как важ

нейшего фактора достижения положительных эффектов арт-терапии и рассмативая коммуникацию с клиентом в качестве предпосылки рас крытия и осознания клиентом своих чувств и потребностей, специалисты в области арт-терапевтической работы с детьми используют особые приемы вербальной и невербальной обратной связи с ребенком, включая адаптированные к особенностям детской психики интерпретации. Так, например, в ходе работы с группой ведущий может комментировать действия и изобразительную продукцию участников занятий. Такие ком ментарии могут включать не только «отзеркаливания» (обозначение арт-терапевтом того, что тот или иной участник занятия рисует или делает), но и использование арт-терапевтом простейших пояснений того, почему ребенок это рисует или делает, или какие переживания он при этом может испытывать. Использовать этот прием психотерапевт

1 6

Г л а в а 1

должен, однако, с большой осторожностью, чтобы не навязать детям собственных чувств.

Поскольку абстрактное мышление у детей развито слабо, арт-тера-

певт комментирует их действия и рисунки как можно проще и кон кретнее. С учетом недостаточной способности детей к саморефлексии арт-терапевт избегает психологических определений (в данном случае, обозначения механизмов возникновения тех или иных переживаний и тонких различий между ними). При использовании интерпретаций арт-терапевт также может пользоваться метафорами.

Ценность адаптированных к особенностям детского восприятия

интерпретаций заключается в том, что они ведут к развитию у детей спо собности к пониманию и словесному выражению.своих чувств и потреб ностей, осознанию мотивов своих поступков и их воздействия на окру жающих. Интерпретации имеют и важную социализирующую функцию, позволяя ребенку развить механизмы контроля над переживаниями и психологические защитные механизмы.

Используемые арт-терапевтом в ходе его работы с ребенком приемы вербальной и невербальной обратной связи могут включать активное наблюдение, переформулировку его высказываний, селективные вопросы, констатацию отраженных в рисунке, поступках и мимике чувств, сообщение арт-терапевтом о своих чувствах и асоциациях с рисунком, ограничивающие воздействия и другие приемы (Аллан, 1997).

В ходе обсуждения с ребенком его творческой продукции арт-тера певт использует различные приемы, стимулируя его к выражению своих чувств и нахождению психологического значения рисунков. Следуя

принципам феноменологического подхода к занятиям, арт-терапевт, например, может задать ребенку вопрос: «Что ты видишь?» (Бетенски, 2002). Некоторые особенности обсуждения с детьми их рисунков в хо де арт-терапевтических занятий описываются в работе Р. Гудман (Гуд- ман, 2000).

При работе с некоторыми категориями детей могут, однако, возни кать серьезные препятствия для поддержания эффективной обратной связи. Это, в частности, касается работы с аутичными детьми. Ряд публи каций отражают современные подходы к проведению арт-терапевтических занятий с детьми данной категории и особенности их графической п роду к ци и ( D u bo w s ky , 1 999 ; Evans, 1 9 9 7 , 1 9 9 8 ; S e l f e , 1 983 ; W i l t sh i r e , 1 987 ). При проведении арт-терапии с такими детьми основной акцент делается на поддержании невербальной обратной связи с ребенком и мягком сти мулировании и организации его деятельности, учитывающем индивиду альную динамику его психических процессов и потребностей.

1 7

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы

В ряде статей отражена практика проведения с детьми разных вари антов групповой арт-терапии, включая работу в студийной группе, пред полагающей значительную спонтанность поведения участников. Дети с готовностью используют богатые возможности студии, творчески орга низуя свое пространство, чередуя изобразительную работу с игрой и взаи модействием друг с другом.

К. Кейз и Т. Дэлли (Case, Dailey, 1992) отмечают, что студийная

арт-терапевтическая группа может быть весьма удачной формой работы с детьми. Они, в частности, пишут:

«...с детьми можно работать весьма успешно, используя возможности студии для художественных занятий и игр. Дети быстро идентифици руют себя с группой, приходя сюда в определенный день и час, однако вскоре каждый погружается в индивидуальную работу над своей, о т р а ж а ю щ е й е г о п ро б л е м ы те м о й . А р т-тер а п е в т п ер е м е щ а е тс я о т од н ог о ребенка к другому, останавливаясь и разговаривая с детьми. Иногда дети сами к нему обращаются. Дети могут образовывать пары и мелкие группки, создавая хорошую рабочую атмосферу высокой терпимости к к а ж до м у , ч т о п о з в о л я ет б ол ь ш ин с т в у и з ни х у с п е ш н о з а в ер ш а т ь с в о ю работу без каких-либо помех. Такая группа может быть весьма ценной для развития социальных навыков детей, поскольку они чутко вос принимают ту модель отношений и терпимости к различиям, которую демонстрирует арт-терапевт. ...То высокое доверие, которое при этом формируется, позволяет детям спокойно воспринимать индивидуаль ные различия, приходить к взаимопониманию и помогать друг другу» ( C a se , D a i l e y , 1 992 , p . 1 99 ) .

Эти авторы описывают свою работу с разными группами детей, проводимую как в школе, так и в клинических условиях. В своей книге он и при в о д я т р я д пр и м е ро в г ру пп о в о й а р т - т ерапи и с д е т ь м и ра з но г о в о з раста. Эти примеры свидетельствуют о том, что размер арт-терапевтиче- ской группы определяется возрастом детей и степенью их эмоциональ ных и поведенческих нарушений. Однако данные авторы во всех случаях отдают предпочтение свободному формату работы, предоставляя детям значительную свободу действий. Примечательно, что при работе с груп пой детей 9-11 летнего возраста, в отличие от младших школьников, К. Кейз и Т. Дэлли периодически комментируют групповую динамику. Групповая арт-терапия дополняется индивидуальными занятиями с каждым участником группы.

Примером более структурированного подхода к проведению груп повых арт-терапевтических занятий с детьми могут служить публикации

2 Арт-терапия

1 8

Г ЛАВА 1

М. Либманн (Liebmann, 1986). Этот автор описывает практику темати ческих групп, которые отличаются более выраженной трехчастной струк турой занятий с переходом от одного вида деятельности к другому и ха рактерной для каждого занятия ключевой темой.

О б з о р ис п ол ь з у е м ы х в р або те с д е т ь м и м о д е ле й г р у пп о в о й а р т - т ер апи и

приводится в статье Ф. Прокофьев (Prokofiev, 1998). Она, как и Д. Вудз (Woods, 1993), подчеркивает, что работа в детских группах может быть очень динамичной, и при недостаточном контроле со стороны ведущего это может приводить к внезапным деструктивным действиям детей. Специалисты, работающие с детьми, должны оперативно реагировать на проявления их импульсивного поведения, которое может появляться в определенные моменты работы. Д. Вудз также подчеркивает необходи мость создания у таких детей культуры поведения, которая могла бы стать альтернативой характерной для них тенденции к физическому насилию в ситуации конфликта. Оба этих автора отмечают, что успешное прове дение групповой арт-терапии с детьми, в отличие от работы со взрослыми, при наличии у детей импульсивных проявлений требует более жесткого структурирования их деятельности. При этом терапевту важно «не утра тить контакта с реальным ребенком» (Woods, 1993, р. 64), а также, «стре мясь создать в группе безопасную атмосферу, не подавить ее творческого начала и не прийти к гиперконтролю» (Prokofiev, 1998, р. 57). Структури рование работы группы может способствовать снятию тревоги, пережива емой как детьми, так и психотерапевтом, а также увеличению групповой сплоченности. Кроме того, выдвижение определенных тем и использова ние конкретных упражнений позволяет детям почувствовать себя в без опасности (Prokofiev, 1998, р. 66; Buckland, Murphy, 2001, p. 144).

Д. Энли (Henley, 1998) разработал специальную программу экспрес сивной психотерапии искусством для социализации детей с СДВГ. Он указывает на необходимость структурирования занятий и их деления на три этапа: (1) свободную игру с использованием набора изобра зительных материалов, деятельность детей при этом не организуется; (2) «дружеский круг», когда дети садятся в круг и рассказывают о своих впечатлениях за прошедшую неделю; (3) период экспрессивной деятель ности, когда ведущий побуждает детей к художественному отображению тех тем, которые были подняты на этапе «дружеского круга».

Д. Энли указывает на то, что дети с СДВГ не могут самостоятельно регулировать свое поведение, поэтому их попытки вступить в общение с другими людьми часто заканчиваются конфликтом. Опираясь на свой опыт работы в условиях психотерапевтического лагеря, он заключает, что «агрессивное или импульсивное поведение, связанное с гиперак

1 9

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы

тивностью и социальной тревогой, благодаря творческой деятельности может быть направлено в иное русло и преобразовано в социально кон структивное поведение» (Henley, 1998, р. 40). Групповую арт-терапию с детьми, страдающими СДВГ, он считает основной частью комплексной мультимодальной программы, в которой разные формы творческого самовыражения «усиливают эффективность всех прочих вмешательств» (там же, р. 11).

В статье Д. Мэрфи, Д. Пейсли и Л. Пардоу (Мэрфи, Пейсли, Пардоу, 2006) описывается работа с амбулаторной группой импульсивных детей и некоторые эффекты такой работы. Отражены трудности, связанные

с оказанием помощи импульсивным детям, а также важность изобрази

тельной деятельности в развитии их коммуникативных навыков и спо собности к контролю над сильными чувствами. Отмечается необходи мость в гибком подходе арт-терапевта к таким детям, позволяющем изменять формы и содержание занятий по мере развития группы.

Большой интерес представляет также статья Л. Пролкс (Пролкс,

2006), в которой автор предлагает оригинальную модель детско-роди- тельской групповой диадической арт-терапии. Ценность данной публи кации состоит еще и в том, что в ней описывается работа с детьми начиная с полутора лет. Автор опровергает звучащие иногда мнения о том, что арт-терапия может быть эффективна лишь при наличии у клиента способности к созданию оформленной графической продукции. Статья показывает, что даже при отсутствии такой способности коммуникация между ребенком и родителем возможна, хотя она будет протекать глав ным образом посредством изобразительной и игровой деятельности, обеспечивая укрепление и коррекцию детско-родительских отношений.

А р т - т е р а п и я с п о д р о с т к а м и

Хотя применительно к подросткам, в особенности к тем, которые в силу наличия выраженных эмоциональных и поведенческих нарушений участвовать в группе не могут, индивидуальная арт-терапия признается подходящей или единственно приемлемой формой работы, групповая арт-терапия во многих случаях обладает определенными преимуществами перед индивидуальной арт-терапией, что подчеркивается в целом ряде арт-терапевтических публикаций (Steward etal., 1986; Wolf, 1993). Б. Книл- ле и С. Туана (Knille, Tuana, 1980) указывают, что индивидуальная арт-те рапия может быть малопригодной для многих подростков из-за присущего им негативного отношения ко взрослым и социальным авторитетам. Груп повая арт-терапия дает подросткам возможность самим контролировать,

2 0

Г ЛАВА 1

в какой мере доверять окружающим свои мысли и переживания и в силу этого обеспечивает их большую, чем в индивидуальной арт-терапии, пси хологическую защищенность (Riley, 1999; Knffle, Tuana, 1980). Как отме чают П. Карозза и К. Херштейнер (Carozza, Heirsteiner, 1982), а также JI. Берлинер и Е. Эмст (Berliner, Ernst, 1984), это имеет особое значение при работе с подростками —жертвами насилия, у которых наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства. Кроме того, в отличие от индивидуальной психотерапии и арт-терапии, работа в усло виях арт-терапевтической группы дает подросткам ощущение большей независимости и, тем самым, удовлетворяет их потребность в самостоя тельности и защите своего личного пространства.

Групповая арт-терапия обеспечивает подросткам возможность взаим ной эмоциональной поддержки в период их дистанцирования от семьи и психологического самоопределения. При работе с подростками —жерт

вами насилия групповая арт-терапия служит преодолению чувства со циальной изоляции и стигматизированности. Групповое взаимодействие со сверстниками в присутствии психотерапевта и ко-терапевта в какой-то мере способствует формированию у подростков из дисфункциональных семей и перенесших насилие опыта более здоровых семейных отношений (Steward et al., 1986).

Большое значение для подростков имеет возможность невербального общения в арт-терапевтической группе. Иногда вербальная коммуника

ция, тем более при ведущей роли арт-терапевта, может приводить к усиле

нию защит и сокрытию психологически значимого материала. Это, однако, не означает, что при проведении групповой арт-терапии вообще не следует прибегать к обсуждениям. Просто обсуждения и интерпретации должны применяться в такой форме, которая учитывала бы психологическую готовность участников и степень их доверия друг к другу и ведущему. Лучше, если при ведении подростковой группы арт-терапевт будет использовать непрямые вопросы и интерпретации. Последние, например, могут предполагать использование преимущественно языка метафор и ссылок на третьих лиц. Целесообразно избегать однозначных трактовок поведения и изобразительной продукции участников группы, поскольку это может быть чревато «навешиванием ярлыков».

Возможны различные варианты групповой работы с подростками:

она может быть построена в форме тематической, динамической или сту дийной групп (их характеристика будет дана в следующем параграфе), хотя к условиям общеобразовательных учреждений больше всего под ходит форма тематической группы. Работа поначалу может иметь огра ниченный во времени характер, поскольку подростки весьма неохотно

2 1

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы

идут на заключение соглашения, предусматривающего длительную или неограниченную во времени арт-терапию (Riley, 1999).

В ста т ье М . Р о з а л ь , Л. Ту рнер - Ш ик л е р и Д . Ю р т (Р о з а ль , Т у р н ер - Ш и к - лер, Юрт, 2006) представлены некоторые результаты применения комплексной инновационной программы по работе с подростками, стра

дающими избыточным весом, совмещающей в себе элементы арт-терапев- тических и образовательных воздействий. Обращает на себя внимание

стремление авторов учесть своеобразие расового и этнического происхо ждения участников группы. Эта тенденция отражена во многих западных арт-терапевтических публикациях последнего времени. Описывая свою

работу с подростками разного этнического происхождения, такие авторы,

как М. Мауро с особым вниманием относятся к культурному опыту своих клиентов. Представляя случай, связанный с помощью подростку латино американского происхождения, М. Мауро использует для объяснения ди намики работы и опыта клиента понятие культурной идентичности и пред ставления о различных возрастных фазах ее становления (Мауро, 2000). Теория и практика мультикультурного подхода к арт-терапии, исполь зуемого в работе с подростками, представлены в книге Ш. Рили «Совре менная арт-терапия подростков»,где она, в частности, пишет: «Мы должны просить наших клиентов-подростков научить нас своей культуре и попра вить нас, если наше представление о них не соответствует действи тельности» (Riley, 1999, р. 35). По ее мнению, процесс арт-терапевтической работы с подростком должен строиться с учетом множества факторов: географического региона и размеров города, в котором он проживает, его социально-экономического положения, расы и этноса. Этот автор утверждает, что известные представления о том, что подростковый возраст является достаточно предсказуемой стадией развития и характеризуется вполне определенным набором задач, в настоящее время недостаточны, и специалисту следует обращать более пристальное внимание на условия

жизни и личную позицию подростка.

Рили также указывает на необходимость сохранения гибких простран ственно-временных границ занятий в работе с подростками. При этом, однако, должны соблюдаться базовые условия и правила групповой арт-терапии. Она обращает внимание на более длительный, чем при ра боте с большинством детских и взрослых групп, период формирования атмосферы взаимного доверия и групповой сплоченности при работе с подростками, что может быть связано с такими их особенностями, как повышенная «хрупкость» «Я» и потребность в независимости.

Для подростковых групп также характерно обостренное реагирование на появление новых членов. Поэтому группа должна, по возможности,

2 2

Г л а в а 1

быть закрытой или полузакрытой, а в случае планируемого включения в нее нового члена целесообразно проводить длительную подготовитель ную работу.

Даже если работа группы имеет краткосрочный характер и требует фо кусировки на определенных проблемах, структурирование работы должно происходить мягко и ненавязчиво. Некоторые специалисты даже считают, ч то п сихо т е рапе в т у с л е д уе т р а з р а б а т ы в а т ь п л а н а р т - т ер апе в т ич еск о й рабо ты совместно с участниками группы, однако для этого они должны быть достаточно мотивированы. Несмотря на то, что работа группы может иметь тематическую направленность, ведущий должен проявлять гибкость и до пускать возможность изменения плана занятий, проявление участниками инициативы и относительно высокую спонтанность их поведения.

Мягко структурируя ход групповых арт-терапевтических сессий, психотерапевт может, в частности, предлагать подросткам различные задания на свободное рисование и так называемые «открытые проекты»

(Waller, 1993) с разными вариантами тематического и технического решения творческих задач. Для того, чтобы помочь подросткам почув ствовать себя в группе безопасно, психотерапевт может предлагать им задания, связанные с обозначением и осознанием личных границ. Одним из таких заданий может стать, например, изображение или моделирова ние участниками своего «жизненного пространства» с помощью различ ных объектов и объемных материалов (Riley, 1999).

С целью сплочения группы и активизации групповой динамики ведущий может предлагать участникам различные формы парной (парное рисование и обсуждение) и коллективной работы, следя при этом, однако, за тем, чтобы участники группы уважали личные границы друг друга.

С учетом большой значимости для подростков вопросов психологи

ческой, гендерной и культурной идентификации ведущий может в мяг кой форме предлагать им задания, ориентированные на предъявление в визуальной форме своего психологического, гендерного и культурного

«Я» —создание автопортретов, личных гербов, флага своей культурной идентичности.

Как отмечает Ш. Рили, в достаточно сплоченных группах можно, соблюдая деликатность, обращаться к таким сложным для исследования

в подростковой среде темам, как физическое созревание, нарушения внутрисемейных отношений, насилие среди подростков, прием алкоголя

и наркотиков, ранний сексуальный опыт и т. д.

23

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы

1 . 3 . А р т - т е р а п и я в д е я т е л ь н о с т и о б р а з о в а т е л ь н ы х

УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Нам удалось найти немало публикаций, посвященных использо ванию арт-терапии в образовательных учреждениях разных стран мира, прежде всего тех, где арт-терапия достигла высокого уровня профессио нализации. Это, в частности, относится к таким странам, как США (Аллан, 1997; Ирвуд, Федорко, Хольцман, Монтанари, Сильвер, 2005; Холт, Кейзер, 2004; American Art Therapy Association, 1986; Bloomgarden, Schwarts, 1997; Bush, Hite, 1996; Bush, 1997; Dunn-Snow, 1997; Essex,

Frostig, Hertz, 1996; Henley, 1998; McNiff, 1974,1976,1979; McNiff, Knill,

1976,1978; McNiff, McNiff, 1976; Riley, 1999; Silver, 1975,1976,1977,1978,

1988a, b, 1989, 1993, 2005; Silver et al., 1980, Silver, Ellison, 1995) и Вели

кобритания (Боронска, 2000; Уэлсби, 2001; Case, Dailey, 1992; Liebmann,

2004; Prokofiev, 1998; Waller, 1993). Арт-терапевтическая деятельность осущ ествляется в этих странах в основном дипломированными арт-терапевтами, получившими специальную постдипломную подготов ку, рассчитанную как минимум на два или три года.

Американские публикации последнего времени, отражающие опыт применения арт-терапии в образовании, свидетельствуют об усилении

клинической направленности деятельности арт-терапевтов, что подтвер ждается включением в штат школьных работников клинических арт-те

рапевтов (Pfeiffer, 2005). Это связано, с одной стороны, с усилением роли клинических дисциплин при подготовке арт-терапевтов и повышением

требований к качеству арт-терапевтических услуг в этой стране, и, с дру г о й с т оро н ы , — с и з м е н е ни я м и в пони м а ни и р у к о в о д и теля м и об р а з о

вательных учреждений приоритетных задач деятельности работающих

на их базе специалистов по арт-терапии.

Большая, чем в предыдущие годы клиническая направленность арт-терапии в школах неизбежно приводит к ее дальнейшему отделению от образовательной практики и, в то же время, к налаживанию более тесного взаимодейтсвия арт-терапевтов с педагогами и школьными психологами. Важными аргументами в пользу усиления клинической направленности арт-терапии в школах США является возможность приблизить психотерапевтические услуги к тем детям, которые в первую очередь в них нуждаются, а также применения в отношении детей и под ростков группы риска программ раннего вмешательства.

Еще до оформления арт-терапии в самостоятельное психотера певтическое направление некоторые арг-педагоги в США, такие как

24

Г Л А В А 1

В. Ловенфельд (Lowenfeld, 1939, 1947) и Ф. Кейн (Сапе, 1951), высту пали инициаторами новых подходов к художественному образованию, стремясь соединить в нем терапевтические и образовательные элементы. Анализируя тенденцию интеграции арт-терапии в образование, прези дент Американской арт-терапевтической ассоциации Ш. Макнифф отмечает, что по мере становления арт-терапии в США попытки соеди нения педагогики с терапией стали встречать все большее сопротивление, прежде всего со стороны дипломированных арт-терапевтов, считающих, что это приведет к размыванию границ профессии:

«Отношения между образованием и арт-терапией складываются пока таким образом, чтобы предупредить попытки педагогов выйти за пре делы решения ими сугубо образовательных задач... Мы отстаиваем то, что арт-терапевтические услуги могут оказываться лишь “профессио нальными арт-терапевтами”, однако пока большинство школ не могут позволить иметь их в своем штате» (Макнифф, 2005, с. 18).

Сам Макнифф, являющийся по своему первому образованию худо жественным педагогом, прошедшим впоследствии профессиональную арт-терапевтическую подготовку, еще в 1970-е годы пытался наладить ко н т а к т ы с об р аз о в а т е л ь н ым и у чр е ж дения м и , счи тая , ч т о п ос к ол ь к у д е т и находятся там значительную часть времени, было бы целесообразно приблизить к ним арт-терапевтические услуги путем создания в школах арт-терапевтических кабинетов. Данный автор вплоть до настоящего вре мени поддерживает инициативы по привнесению арт-терапии в общие и специальные образовательные учреждения. По его мнению, это поз волило бы не только осуществлять лечебно-коррекционные воздействия в отношении детей с эмоциональными и поведенческими нарушениями, но и учить их творчески выражать свои чувства и развивать познаватель ные навыки.

В качестве обнадеживающего знака Ш. Макнифф рассматривает наметившуюся в последние годы в США тенденцию к консолидации услуг и развитию междисциплинарных связей, что стимулирует арт-терапетов к укреплению контактов с другими специалистами. Наряду с этим, рост числа профессиональных арт-терапевтов, в том числе тех, кто по своему первому образованию является педагогом, повышает вероятность успешной реализации арт-терапевтических программ в школах.

М. Эссекс, К. Фростиг и Д. Хертз (Essex, Frostig, Hertz, 1996) отме чают, что экспрессивная психотерапия искусством является методом, наиболее подходящим для работы с несоверешннолетними, причем дол госрочные формы психокоррекционной работы с ними могут быть

2 5

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы

успешно реализованы именно на базе школ. Основной целью внедрения арт-терапии в школы эти авторы видят адаптацию детей (в том числе страдающих эмоциональными и поведенческими расстройствами) к условиям образовательного учреждения и повышение их академиче ской успеваемости. Указывая на различия между приоритетными зада чами деятельности учителей и школьных арт-терапевтов, эти авторы в то же время считают, что педагоги и арт-терапевты имеют ряд общих долго срочных задач, таких, в частности, как развитие у учащихся навыков решения проблем и способности справляться со стрессом, повышение их межличностной компетентености и совершенствование коммуника тивных навыков, а также раскрытие творческого потенциала молодежи и формирование у детей здоровых потребностей. Эти авторы связывают внедрение арт-терапии в школы с характерной для американского обра зования тенденцией рассматривать школьную среду как средство фор мирования здоровой и социально продуктивной личности.

Д. Буш и С. Хайт (Bush, Hite, 1996) указывают на преимущества

использования арт-терапии в школах. Одно из них состоит в кооперации разных школьных работников, включая педагогов, психологов и арт-те рапевтов, а также возможности более тесного контакта арт-терапевта с родителями в интересах сохранения и укрепления здоровья детей.

В ряде американских арт-терапевтических публикаций последнего

времени активно обсуждаются вопросы работы с детьми и подростками, страдающими депрессивным расстройством и имеющими черты повы шенной агрессивности, которые посещают общеобразовательные и спе циальные школы. Комментируя проблему агрессивного и суицидального поведения несовершеннолетних в школах США и задачи деятельно сти работающих в школах клинических арт-терапевтов, Л. Пфейффер отмечает:

«...предупреждение насилия становится в школах проблемой номер один. По всей стране в школы внедряются специальные программы, но они нацелены на тех учащихся, которые обнаруживаютявные призна ки агрессивного поведения. При этом вне поля зрения специалистов оказываются тихие, интровертированные учащиеся, склонные к сокры тию переживаемого ими чувства гнева. Они составляют значительную часть детей и подростков. Мне вспоминается в связи с этим случай, когда один 14-летний отличник зарезал другого отличника в школе, которую по се щ а ю т м о и д е т и » ( P f e i f f e r , 2005 , p . x v i i i ) .

Я в л яя с ь п р ед с е д а т е л е м о т дел а к лини ч е с к о й а р т-т ерапи и У п р а в л е ни я образования общественных школ г. Майами, Л. Пфейффер считает очень

26

Г л а в а 1

важным с учетом сложившейся в школах ситуации внедрение в школы методов раннего выявления агрессивных и суицидных тенденций у учащихся.

Значительное число американских публикаций отражают диагности ческие и развивающие аспекты применения методов арт-терапии в обра зовании (Silver, 1975, 1976, 1977, 1978, 1988, 1989, 1993, 2000, 2005; Sil

ver, Ellison, 1995; Ирвуд, Федорко, Хольцман, Монтанари, Сильвер, 2005; Холт, Кейзер, 2004). При этом нередко используются оригинальные

графические методы, разработанные арт-терапевтами. Наиболее показа тельными в этом отношении являются работы Р. Сильвер, которая иссле довала диагностические и развивающие возможности арт-терапевтиче-

ских методов в образовательных учреждениях начиная с 1970-х годов.

Ею созданы три графических теста, предназначенные для использования в рамках арт-терапевтического консультирования в школах: Рисуночный тест Сильвер, тест «Нарисуй историю» и Техника стимульного рисова ния (Silver, 1982, 1983, 1988, 2002).

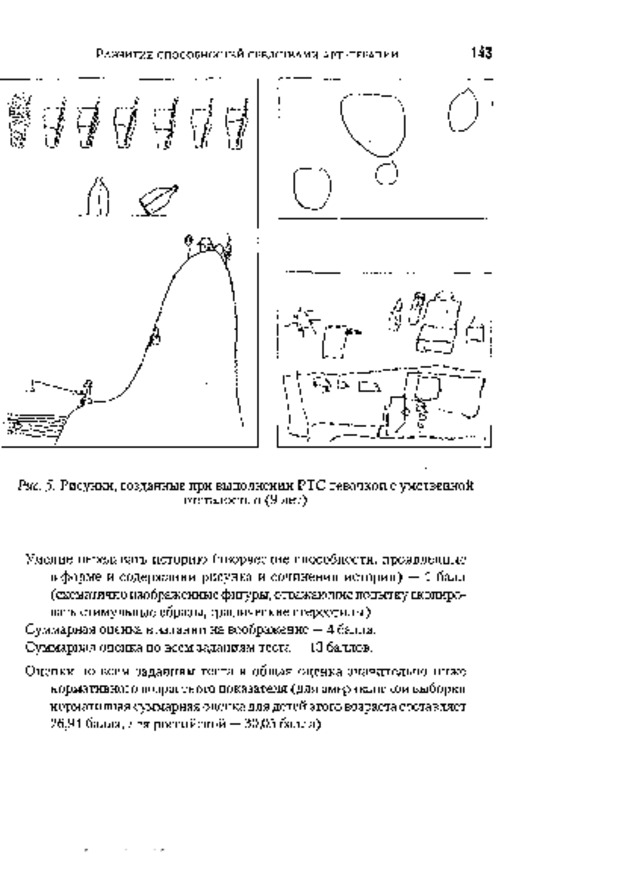

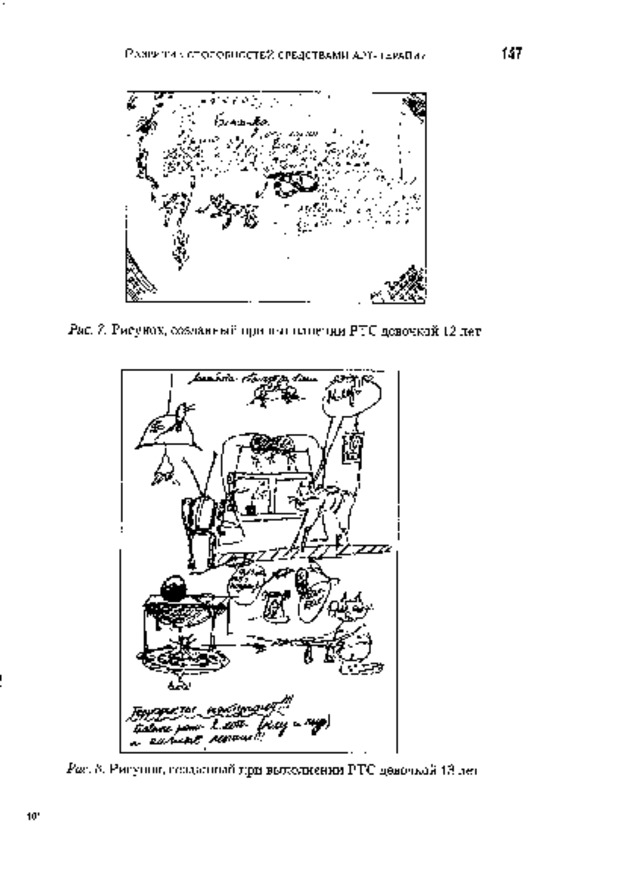

Рисуночный тест Сильвер для оценки когнитивной и эмоциональной сфер, сокращенно PTC (Silver, 1983,2002), первоначально разрабатывался и использовался Р. Сильвер в качестве инструмента определения и раз вития познавательных и творческих способностей детей и подростков с нарушениями в развитии, в частности, учащихся с речевыми наруше ниями и глухонемых, а также с задержкой психического развития (Silver, 1975, 1976, 1977). Применяя РТС, автор обнаружила, что многие такие дети и подростки обладают значительными познавательными и творче скими способностями. Их образное мышление иногда оказывалось даже более высоко развито, чем у учащихся с нормальным развитием. Р. Сильвер связала это с тем, что в РТС рисунки заменяют язык, являясь основным инструментом восприятия, переработки и передачи разных представле ний. Используемые в тесте стимульные изображения вызывали ответные визуально-графические реакции, направленные на решение познаватель ных задач и передачу представлений. Испытуемые с речевыми нарушения ми и нарушениями слуха справлялись с заданиями достаточно успешно. Представление о том, что познавательные способности детей и под ростков, в особенности тех из них, у кого имеются нарушения речи, могут в значительной степени быть связанными с образным мышлением, побу дили Р. Сильвер к разработке и внедрению в образовательные учрежде ния ряда развивающих программ, основанных на использовании системы упражнений изобразительного характера (Silver, 1975,1976,1982,1997).

РТС и тест «Нарисуй историю» используются в США, в том числе и в образовательных учреждениях, с целью выявления эмоциональных

2 7

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы

нарушений у детей и подростков. Так, основным назначением теста

«Нарисуй историю» является диагностика таких нарушений, в том числе депрессий, включая их маскированные варианты. Учитывая, что дети зачастую не могут описать свое состояние словами, выявление у них де прессии представляет особую сложность. Однако депрессивное расстрой ство может определяться по характеру детских рисунков, в том числе по преобладанию в них негативной тематики (изображения печальных, одиноких, беспомощных, пытающихся покончить жизнь самоубийством или находящихся в смертельной опасности персонажей).

Основываясь на данных о тесной связи между депрессией у детей и подростков и делинквентностью, Р. Сильвер и Дж. Эллисон (Silver, Elli

son, 1995) провели обследование подростков, посещающих школу при ис правительном учреждении. Авторы обнаружили, что в рисунках многих

из них изображается деструктивное взаимодействие между персонажами. Ссылаясь на клинические данные, Р. Сильвер и Д. Эллисон высказывают предположение, что подростковая агрессивность может маскировать

депрессию, в связи с чем изображение деструктивного взаимодействия между персонажами может не только подтверждать делинквентность, но свидетельствовать о высоком риске депрессивного состояния и даже

суицидных тенденций.

На примере использования в общеобразовательных школах США графических методов диагностики клинические арт-терапевты Ч. Ирвуд, М. Федорко, Э. Хольцман, Л. Монтанари и Р. Сильвер (Silver, 2005), а так же Э. Холт и Д. Кейзер (Холт, Кейзер, 2004) показывают возможность раннего выявления детей и подростков группы повышенного риска раз в и т и я э м о ци о на л ь н ы х и п о в е д енчески х р ас с т ро йс т в и п ро в е д е ни я с н и м и превентивных арт-терапевтических программ. Используя тест «Нарисуй историю», Ч. Ирвуд, М. Федорко, Э. Хольцман, Л. Монтанари и Р. Силь вер смогли выявить в школах детей и подростков, склонных к агрессив ному поведению. Они также обращают внимание на наличие в рисунках некоторых школьников индикаторов депрессивного состояния, что поз воляет на раннем этапе провести клиническое обследование таких де тей и начать антидепрессивную терапию (Ирвуд, Федорко, Хольцман, Монтанари, Сильвер, 2005).

В ряде случаев арт-терапевтами используются известные проек тивные графические методы. Так, американские арт-терапевты Э. Холт и Д. Кейзер, используя Кинетический рисунок семьи, по рисункам школьников смогли идентифицировать признаки семейного алкоголиз ма и подтвердить тем самым, что этот фактор является наиболее вероят ной причиной имеющихся у некоторых из них трудностей в адаптации

28

Г ЛАВА 1

к школе и общении. Авторы считают возможным использование в отно шении таких детей индивидуальных и семейных вмешательств, позволя ющих предупредить проблемы, связанные с зависимостью от ПАВ. С учетом того, что в последнее время в США происходит сокращение амбулаторных программ психологической поддержки детей и подрост ков группы риска, Э. Холт и Д. Кейзер рассматривают школьную арт-те рапию в качестве значимого фактора сохранения здоровья несовершен нолетних (Холт, Кейзер, 2004).

Британский арт-терапевт К. Уэлсби (Уэлсби, 2001) отмечает, что в условиях реформирования государственной системы образования и возрастающей учебной нагрузки у многих учителей развивается син дром «эмоционального выгорания». Они не в состоянии проводить ра боту с неблагополучными или отстающими учениками, в связи с чем школьные арт-терапевты могут взять на себя функцию психологической поддержки таких детей.

Т. Боронска описывает свою работу с подростком на базе школы-интер- ната. Подросток страдал эмоциональным расстройством и, несмотря на достаточно высокий уровень интеллектуального развития, отставал в учебе. Автор обращает внимание на то, что проведение арт-терапии позволило подростку посредством создания метафорических образов осознать причины своего внутреннего напряжения и преодолеть страхи. В результате арт-терапевтических занятий подростку удалось также укрепить свое «Я» и признать ранее подавляемые и пугавшие его аспекты своего внутреннего мира (Боронска, 2000).

В последнее время в ряде британских публикаций, посвященных

проведению арт-терапевтических групп на базе школ (Case, Dailey, 1992; Liebmann, 2004; Prokofiev, 1998; Waller, 1993), активно обсуждается вопрос о том, какие варианты групповой арт-терапии наиболее подходят для образовательных учреждений и как следует организовывать за вершение групповых сессий, чтобы обеспечить мягкий переход детей из условий арт-терапевтического кабинета к школьным занятиям. Отме чается, что организованное завершение арт-терапевтических сессий под готавливает детей к смене деятельности и предупреждает импульсивное отреагирование чувств обиды и утраты (Prokofiev, 1998, р. 55).

К. Кейз и Т. Дэлли описывают свою работу с учениками младших классов в одной из общеобразовательной школ Великобритании (Case, Dailey, 1992). В отличие от некоторых других авторов, отдающих пред почтение индивидуальной арт-терапии, они проводили работу с малой группой детей, состоявшей из трех учеников первого класса, которые были направлены на арт-терапию по рекомендации учителя. Все дети

29

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы

характеризовались эмоциональными и поведенческими проблемами, нарушений интеллектуального развития у них не отмечалось. Как сле дует из приводимого данными авторами описания, занятия имели относительно свободный формат. Как правило, они начинались с краткой беседы, в ходе которой дети высказывали свои пожелания о том, чем они хотели бы сегодня заняться, после чего каждый переходил к изобрази тельной деятельности, выбирая для себя подходящие материалы и сред ства. Иногда дети переходили от одного вида деятельности к другому и взаимодействовали друг с другом. Арт-терапевт же периодически при соединялся то к одному, то к другому ребенку, стремясь понять его чув ства и кратко комментируя его работу.

Ряд публикаций свидетельствует об активном внедрении арт-тера пии в общеобразовательные школы Израиля (Aaronson, Housman, 2001;

Moriya, 2000а, b, с). Л. Ааронзон и М. Хаусман даже ставят вопрос о вве

дении специализации школьного арт-терапевта.

Д. Мория подготовила методические рекомендации по применению арт-терапии в школах. Она всесторонне обосновывает систему арт-те рапевтической работы с учениками общеобразовательных учреждений и конкретизирует некоторые организационные процедуры, связанные с реализацией арт-терапевтических программ. Важнейшими условиями успешной интеграции арт-терапии в школы она считает, во-первых, тес ный контакт и сотрудничество арт-терапевта со школьными работника ми, а во-вторых, понимание самим арт-терапевтом, школьной админи страцией и другими работниками своеобразия арт-терапевтического подхода и задач его применения в школах (Moriya, 2000а).

Некоторые актуальные вопросы, касающиеся интеграции арт-тера- пии в школы, дополнительно рассматриваются Д. Мория в таких статьях, как «Стратегии преодоления проблем арт-терапевтической деятельности

в системе школьного образования» (Moriya, 2000b) и «Рекомендации по переходу арт-терапевтов из клиник в школы» (Moriya, 2000с). Боль шое внимание она обращает на конкретизацию организационных про цедур, касающихся работы арт-терапевтов в школах, рассматривая их в качестве одного из условий успешного применения там методов арт-терапии.

«Четкие рабочие процедуры при осуществлении арт-терапевтической деятельности важны как для администрации школ, так и самих арт-тера певтов. Они позволяют сформировать ожидания арт-терапевтов по по воду своей работы в школах... и наладить там их деятельность. Посколь ку эти процедуры стандартны, они не зависят от частных инициатив

30

Г ЛАВА 1

арт-терапевтов. Со стороны же школы организационные процедуры об е с п е ч ив а ю т в о з м о ж н о с т ь ко н т ро л я за д ея т е л ь н ос т ь ю а р т - т е р а п е в то в .. . Поскольку психотерапевты могут приходить в школу и покидать ее, сохраняемая в школе арт-терапевтическая документация является важным источником информации о конкретных детях» (Moriya, 2000а, р. 30).

В публикациях данного автора рассматриваются также такие во просы, связанные с внедрением арт-терапии в школы, как налаживание эффективного диалога и сотрудничества арт-терапевтов со школьными работниками и обмена с ними информацией, соблюдение правила конфи денциальности в отношениях арт-терапевта с клиентами, необходимость фокусировки на внутреннем мире детей и нейтрализации внешних отвле кающих факторов, включение арт-терапевтических занятий в школьный график и введение арт-терапевтов в штат работников школ, необходи мость в профессиональном общении и супервизиях и т. д.

Начальный опыт применения арт-терапии в одной из общеобразо вательной школ Японии представлен в статье Т. Окада (Okada, 2005). Данная публикация отражает предварительные результаты научной про граммы по исследованию эффектов и перспектив внедрения арт-тера- певтического подхода в образовательные учреждения Японии.

Отечественный опыт применения арт-терапии в школах отражен в работах М.Ю. Алексеевой (Алексеева, 2003), Е.Р. Кузьминой (Кузьми

на, 2001), Л.Д. Лебедевой (Лебедева, 2003), А.В. Гришиной (Гришина, 2004), Л.А. Аметовой (Аметова, 2003а, б), Е.А. Медведевой, И.Ю. Левчен

ко, Л.Н. Комиссаровой, Т.А. Добровольской (Медведева, Левченко,

Комиссарова, Добровольская, 2001).

М.Ю. Алексеевой подготовлено учебно-методическое пособие для учителей иностранного языка, в котором описывается оригинальная обучающая методика с элементами арт-терапии (Алексеева, 2003). Использование элементов арт-терапии в обучении детей иностранному языку автор обосновывает необходимостью развития у них самостоя тельного творческого мышления и воспитания креативной личности. Она отмечает, что применение в современной педагогике стимулиру ющих познавательную активность инновационных форм и методов работы, таких как метод выполнения «творческих заданий», зачастую сопряжено с рядом существенных трудностей, которые снижают их эффективность. М.Ю. Алексеева решила использовать элементы арт-терапии, рассматривая ее как «наиболее эффективный способ удов летворения потребности личности в самовыражении, самопознании,

3 1

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы

саморазвитии» (там же, с. 3). Это, по ее мнению, обусловливает необхо димость ее применения в педагогической практике в качестве развива ющего средства обучения.

Мысль М.Ю. Алексеевой о том, что именно арт-терапия, а не художе ственное творчество в его разных проявлениях выступает наиболее

эффективным способом удовлетворения потребности личности в само выражении, самопознании, саморазвитии представляется спорной. Разве

протекающая за пределами арт-терапевтического процесса творческая

деятельность не может служить этим целям? А если творческая деятель н ос ть у до в ле тв оря е т д анн ы е по т реб н ос т и л ичн ост и , т о з а ч е м т о г д а а в тор у понадобилось строить свою программу именно на элементах арт-тера певтических воздействий?

В разделе «Педагогические возможности и особенности арт-терапии» М.Ю. Алексеева рассматривает некоторые варианты использования

арт-терапии педагогами. В качестве одного из варианов она допускает осуществление педагогами функций арт-терапевта, когда их деятель

ность связана не с «лечением», но с воспитанием детей и их гармоничным эмоциональным и интеллектуальным развитием. Поскольку такая дея тельность педагогов связана с областью профилактической медицины и, помимо воспитательных и развивающих задач, должна решать задачи

терапевтические и диагностические, «для подобного применения арт-те

рапии педагогу необходимо получить дополнительное психологическое или арт-терапевтическое образование» (там же, с. 3).

В качестве другого варианта применения арт-терапии М.Ю. Алексеева

допускает ее использование педагогами, не имеющими дополнительной психологической или арт-терапевтической подготовки. В качестве примеров она приводит проведение «уроков креативности» и включения элементов арт-терапии в конкретный урок, где она выступает в качестве развивающего средства обучения.

Нам вновь не понятно, почему М.Ю. Алексеева рассматривает «уроки

креативности» как арт-терапию. Разве творческая деятельность на по добных уроках обязательно должна сводиться к арт-терапии? Настой чивое использование М.Ю. Алексеевой слова «арт-терапия» заставляет нас предположить, что она, по-видимому, необоснованно расширяет со держание данного понятия, описывая им самые разнообразные творче ские проявления, сопровождающиеся эффектами гармонизации и раз вития личности.

Во второй главе Методического руководства, «Арт-терапия в обра зовательной среде, случаи практического применения и перспективы», М.Ю. Алексеева утверждает, что «на сегодняшний день в мире накоплен

3 2

Г л а в а 1

определенный опыт применения арт-терапии в образовательной среде», ссылаясь на Е.Р. Кузьмину, которая пишет, что в образовательных учреждениях разных стран мира существуют творческие занятия, и что там используются художественные приемы, «схожие с теми, которые применяются арт-терпевтами» (Кузьмина, 2001). Представляется, что для этих авторов сходство некоторых используемых в контексте творческих занятий приемов и форм творческой деятельности с приемами, используемыми в контексте занятий арт-терапевтических, служат основанием их отождествления. Поэтому программу, разработанную М.Ю. Алексеевой, на наш взгляд, нельзя отнести к арт-терапии. Ее следо вало бы рассматривать как весьма интересный и, наверное, заслужива ющий внедрения в образовательный процесс пример использования средств художественной выразительности на уроках иностранного языка. Другим примером попыток отечественных педагогов использовать элементы арт-терапии в образовательном процессе являются работы JI.A. Аметовой (Аметова, 2003а, б). Она разработала программу форми рования арт-терапевтической культуры младших школьников «Сам себе арт-терапевт», рассматривая ее как инновационный педагогический прием, направленный на развитие интеллектуального и творческого по тенциала детей. Основываясь на общих представлениях об исцеляющих возможностях искусства и «свидетельствах педагогической и психологи ческой науки» о способности искусства «формировать психологические защиты от вредных внешних влияний среды» (Аметова, 2003а), она рас сматривает свою программу как средство психолого-педагогической

коррекции учащихся.

Программа Л .А. Аметовой имеет преимущественно культурологиче скую направленность, хотя включает также определенные элементы эстетотерапии, поскольку она предполагает, что в ходе обучающих заня тий и тренингов педагог знакомит учащихся с произведениями изобра зительного искусства, музыки, поэзии и изучает при этом их реакции на эти произведения. Присутствует в ходе занятий и элемент творческого самораскрытия учащихся через разные виды деятельности, например, составление букетов на определенные темы, тематическое рисование и поэтическое творчество, музыкально-пластические импровизации.

Авттор утверждает, что в процессе занятий младших школьников по данной программе у них происходит формирование эмоциональ

но-эстетического и нравственного отношения к действительности. Ее ис

следование подтверждает воздействие программы на эти компоненты мотивационной и эмоционально-волевой сфер учащихся. Так, в част ности, ей удалось зафиксировать расширение спектра предпочитаемых

3 3

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы

учащимися видов художественной и музыкальной деятельности, а также положительную динамику их эмоционального состояния, подтвержда емую результатами теста Люшера, проведенного с ними после заверше ния программы.

Наиболее спорной представляется правомерность использования

Л.А. Аметовой понятия «арт-терапевтическая культура» учащихся. Под этим понятием она имеет в виду способность к самокоррекции сред ствами искусства, навыки использования детьми произведений искусст ва для создания позитивного эмоционального настроя, высокий уровень произвольности внутреннего плана действий. Хотя данная программа может оказывать определенный психопрофилактический эффект, она имеет в основном воспитательную, образовательную и культурологиче скую направленность и, в силу этого, относится к области образователь ных воздействий. Психопрофилактические и коррекционные эффекты воздействия программы Л.А. Аметовой исследованы не были (примене ния теста Люшера для этой цели явно недостаточно), а потому отнесение программы к арт-терапии неправомерно. В ней не представлены либо представлены лишь в минимальной степени важнейшие компоненты арт-терапевтической деятельности, отличающие ее от деятельности пе дагогической. Очевидна тенденция автора к смешиванию педагогики с арт-терапией (психотерапией).

Представляет интерес разработанная Д.И. Воробьевой (Воробьева, 2003) интегрированная программа интеллектуального, художественного

и творческого развития личности дошкольника. Автор не использует по нятие «арт-терапия» и обосновывает свою программу с позиций деятель

ностного подхода к воспитанию, образованию и развитию ребенка. Важнейшим средством развития личности дошкольника в рамках данной программы выступает изобразительная деятельность, так как она наи

более естественна для ребенка и в то же время позволяет ему присваивать

значимый социальный опыт, «закодированный в структуре труда худож ника». По мнению Д.И. Воробьевой, в ходе реализации программы проис ходит тренинг многих психических процессов и качеств личности ре бенка (любознательность, интерес, внимание, сравнение, анализ, речь, эмоции, память, чувство цвета и пропорции, способность к произвольным действиям, настойчивость, целеустремленность, пространственное мыш ление и другие). Автор выделяет три стадии изобразительного процесса (размышления о замысле, воплощение замысла, оценка результата) и на их основе структурирует занятия. Высокая степень структуриро ванности программы и «трансляция» детям в ходе занятий определен ного алгоритма действий придает ей дидактическую направленность

3 Арт-терапия

34

Г л а в а 1

с превалированием в ней факторов образовательного, воспитательного и развивающего воздействия на личность дошкольника. По своему содержанию и задачам эта программа отчасти напоминает программу JI.A. Аметовой, однако Д.И. Воробьева не связывает ее с арт-терапией.

Среди обсуждаемых нами разработок отчественных авторов наи

большее сходство с арт-терапией, по нашему мнению, имеет предлагаемая А.В. Гришиной программа развития творческой индивидуальности подростков средствами арт-терапии в учреждениях дополнительного образования (Гришина, 2004). Несмотря на то, что она предполагает реа лизацию в образовательных учреждениях и рекомендована автором к использованию педагогами изобразительного искусства, она насыщена характерными для арт-терапии элементами. Таковыми, в частности, я в ля ю т ся : 1 ) р е ф л екс и в н а я о р иен т аци я заня т ий , п ре д по л а г а ю щ а я с т и м у лирование подростков к анализу продуктов своей творческой деятель ности с точки зрения отражения в них их личностных особенностей и переживаний; 2) высокая степень спонтанности творческих актов подрос тк о в со с в обод н ы м в ы боро м к а к сод е р ж ани я , т а к и сре д с т в и з обр а зительной деятельности, а также сознательный отказ педагога от оценки художественно-эстетических достоинств продуктов их творческой деятельности; 3) большое внимание педагога к коммуникативным условиям деятельности группы, которые должны предполагать высокую степень взаимной толерантности участников занятий, эмоциональную гибкость самого педагога, принятие им особенностей творческой инди видуальности подростков и не навязывание им своего мнения.

Возникает, однако, вопрос о том, в какой мере при такой организации

ур о к о в п о и з обр а з и т е л ь н о м у и ск у сс тв у ре ш а ю т с я д ид а кт ич е ск и е з а д а ч и , связанные с усвоением и совершенствованием навыков изобразительной деятельности. Поскольку автор программы данный аспект не исследо вала, остается неясным, как смещение акцента с задач образовательных на задачи развития повлияло на ее художественно-образовательную компоненту.

По структуре и содержанию, а также по преимущественно фасилити- рующей, стимулирующей подростков к спонтанному самовыражению и рефлексии отраженного в продуктах их деятельности опыта описыва емые А.Г. Гришиной занятия во многом напоминают групповой арт-те- рапевтический тренинг. Мы считаем, что проведение занятий такого рода даже в случае группы клинически здоровых подростков, не имеющей психотерапевтической направленности, потребовало бы от ведущего специальных знаний и навыков, необходимых для арт-терапевтической деятельности. Таким образом, эта программа может рассматриваться

35

А р т - т е р а п е в т и ч е с к и е м е т о д ы

скорее как арт-терапевтическая с превалированием задач развития, нежели как художественно-образовательная. Соответственно, ее реали зация в большей мере соответствовала бы профессиональным возмож ностям тех специалистов, которые получили достаточную специальную арт-терапевтическую подготовку (например, художественных педагогов, закончивших программы постдлипломного образования по арт-тера пии), чем педагогов без подобной специальной подготовки.

Работы Л.Д. Лебедевой (Лебедева, 2000а, б, 2003) посвящены неко