Память

Ассоциативная теория памяти Г. Эббингауза

Теория памяти, которая легла в основу первых классических экспериментальных исследований Г. Эббингауза и его продолжателей (Г.Э. Мюллера, А. Пильцекера, Ф. Шумана и др.), была целиком построена на учении об ассоциациях.

Существенным в этой теории является то, что факт внешней смежности впечатлений сам по себе признается достаточным для установления связи между представлениями и для их воспроизведения.

Исходя из этого, Эббингауз и построил все свое исследование. Он пользовался рядами бессмысленных слогов, состоящих из трех букв (одной гласной, расположенной между двумя согласными, например туг-фал-дор-сэт), с выключением всех тех комбинаций, которые давали какое-либо осмысленное слово. В подборе такого материала Эббингауз руководился стремлением получить однородный материал и создать единообразные условия для различных испытуемых. Отсутствие осмысленного содержания в заучиваемом материале и смысловых связей в нем было для Эббингауза несущественно, потому что для него процесс воспроизведения определялся фактом создающей ассоциативные связи внешней смежности заучиваемого материала.

Об этой классической теории, которая попыталась свести память к одним лишь ассоциативным связям, приходится сказать следующее: ассоциативные связи играют, несомненно, значительную роль, особенно в элементарных формах памяти; однако работа памяти в целом, особенно высшие формы памяти у человека, несводимы к одним лишь ассоциациям и не могут быть безостаточно объяснены ассоциативной теорией.

Помимо ассоциативных связей по смежности, в работе человеческой памяти, в процессах запоминания, припоминания, воспроизведения существенную роль играют смысловые связи. Память человека носит осмысленный характер.

Данные экспериментального исследования отчетливо вскрывают значение смысловых связей для процесса запоминания. Сравнение результатов заучивания бессмысленных слогов и осмысленных слов, затем отдельных осмысленных слов и слов, объединенных в осмысленные предложения связного текста, показало, что работа памяти находится в прямой зависимости от наличия смысловых связей, объединяющих запоминаемый материал в более или менее обширные смысловые целые. По данным ряда исследователей, количество объединенных во фразу слов, которые запоминают испытуемые, в несколько раз превосходит количество запоминаемых ими - при прочих равных условиях - бессвязных слов.

Зависимость воспроизведения от смыслового содержания была выявлена в работе А.Г. Комм особым экспериментальным приемом, заключавшимся в том, что испытуемым предлагалось воспроизвести один и тот же материал по разному плану. Оказалось, что с изменением интерпретации и общего плана рассказа изменяется подбор и воспроизводимых деталей: при одном плане и одной интерпретации воспроизводятся и выпадают одни части, при другом плане и другой интерпретации - другие части.

Другой момент, обнаружившийся в тех же опытах, заключается в том, что при воспроизведении осмысленных текстов слова текста (особенно непривычные) и грамматические конструкции, особенно сложные, заменяются при воспроизведении другими, более легкими и привычными, но так, что смысл при этом сохраняется. А. Бине и К. Бюлер делают из этого тот вывод, что запоминаются не столько сами слова и предложения, сколько те мысли, которые ими обозначаются. Из этого вытекает, что хотя запоминание мыслей совершается в речевой форме, однако нельзя сводить смысловую память (запоминание мыслей) к речевой памяти. Но, выдвигая это само по себе правильное положение, Бине и Бюлер в соответствии с общими тенденциями своего учения о «чистой» мысли вовсе разрывают и внешне противопоставляют друг другу запоминание мыслей и запоминание слов, т. е. мышление и речь в процессе запоминания.

В памяти выделяются четыре взаимосвязанных процесса: запоминание, сохранение, воспроизведение, а также забывание информации.

Запоминание - это процесс памяти, в результате которого происходит «запечатление», закрепление новой информации посредством ее кодирования (в виде «следов памяти») и связывания с приобретенным ранее опытом. Важнейшей особенностью запоминания выступает его избирательность - далеко не вся информация, поступающая в мозг, подлежит запечатлению. Данное свойство непосредственно связано с избирательностью (селективностью) внимания.

Запоминание может быть

механическим и осмысленным,

непроизвольным и произвольным.

В ходе онтогенетического развития способы запоминания изменяются, возрастает роль осмысленного запоминания, при котором происходит установление смысловых, семантических связей в запоминаемом материале. Различные виды памяти - моторная, эмоциональная, образная, словесно-логическая - иногда описываются как этапы такого развития.

Сохранение - это процесс удержания информации в памяти, ее переработки и преобразования.

Наименее изучен по сравнению с остальными. Осуществляется неосознанно, не подчиняется волевому контролю и регулированию. Доказано, что интенсивная переработка информации осуществляется во время сна. Существует гипотеза, что память человека хранит все богатство его жизненного опыта, но человеческое сознание попросту не способно воспроизвести всю накопленную в течение жизни информацию, не имеет доступа к ней. Согласно другой гипотезе, сохранение какого-либо материала в памяти требует его систематического переструктурирования, реорганизации под влиянием нового опыта.

Необходимым условием запоминания и сохранения информации является сохранность структур головного мозга.

Воспроизведение - это актуализация в сознании ранее сформированного психологического содержания (мысли, образа, чувства) в условиях отсутствия внешних актуально воспринимаемых указателей на это содержание.

Различается:

-непроизвольное воспроизведение, когда прошлое впечатление актуализируется без специальной задачи, и

-произвольное, обусловленное целями и задачами выполняемой деятельности.

Воспроизведение носит избирательный и опосредованный характер, определяется потребностями, направлением деятельности, актуальными переживаниями. При воспроизведении обычно происходит существенная перестройка воспринятого, так что исходное содержание теряет ряд второстепенных деталей и приобретает обобщенную форму, максимально соответствующую решаемым задачам.

Процесс воспроизведения имеет несколько разновидностей:

-узнавание,

-собственно воспроизведение,

-припоминание (направляемое волей извлечение из долговременной памяти образов прошлого).

воспоминание.

Узнавание - это процесс опознания на основе данных памяти уже известного объекта, который находится в центре актуального восприятия. Этот процесс основан на сличении воспринимаемых признаков с соответствующими следами памяти, которые выступают в качестве эталонов опознавательных признаков воспринимаемого. Выделяют индивидуальное узнавание предмета, как повторное восприятие чего-то вполне конкретного, и родовое, когда воспринимаемый предмет может быть отнесен к какому-либо известному классу предметов.

Воспоминание - это воспроизведение образов из прошлого, локализованных во времени и пространстве, т.е. связанных с определёнными периодами и событиями нашей жизни. При воспоминании события жизни служат своеобразными опорными пунктами, облегчающими этот процесс.

Забывание - активный процесс, заключающийся в потере доступа к запомненному ранее материалу, в невозможности воспроизвести или узнать то, что было однажды усвоено. Забыванию подвергается прежде всего то, что не отвечает насущным потребностям субъекта и не актуализируется в контексте решаемых им задач. Наиболее интенсивно этот процесс осуществляется сразу после окончания заучивания. При этом лучше всего сохраняется осмысленный и важный материал, приобретающий в процессе хранения более обобщенный и схематичный характер. Второстепенные детали забываются скорее, нежели значимые.

При определенных условиях наблюдается эффект обратимости процесса забывания. Так, воссоздание внешних и внутренних условий, при которых происходило запоминание, использование особых стратегий воспроизведения может привести к восстановлению забытого материала.

Забывание связано с эффектами проективного и ретроактивного торможения. Проективное торможение возникает вследствие влияния предшествующей деятельности на процессы запоминания, ретроактивное торможение - результат негативного влияния последующей деятельности.

В психоанализе забывание объяснялось действием защитного механизма вытеснения неприемлемых содержаний и травмирующих впечатлений из сферы сознания.

Виды памяти

Формы проявления памяти чрезвычайно многообразны. Объясняется это тем, что память обслуживает все виды многообразной Деятельности человека.

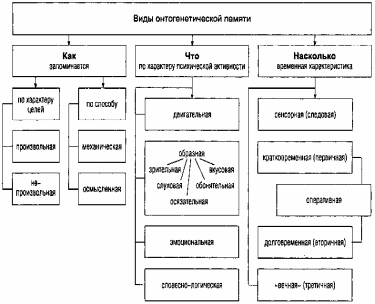

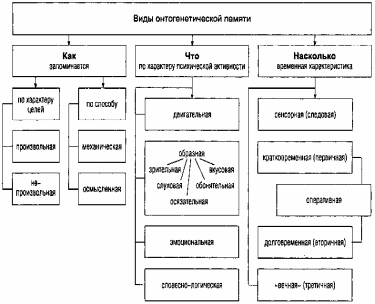

В основу видовой классификации памяти положены три основным- критерия (признака): 1) объект запоминания, т. е. то, что запоминается. Что же запоминается человеком? Предметы и явления, мысли, движения, чувства. Соответственно этому различают такие виды памяти, как образная, словесно-логическая, двигательная (моторная) и эмоциональная; 2) степень волевой регуляции памяти. С этой точки зрения различают произвольную Л непроизвольную память; 3) длительность сохранения в памяти. В данном случае имеют в виру кратковременную, долговременную и оперативную память

Короче говоря, виды памяти различают в зависимости от того,- что запоминается, как запоминается и насколько долго помнится.

Образная память. Образная память — это запоминание, сохранение и воспроизведение образов ранее воспринимавшихся предметов и явлений действительности,. Различают подвиды образной памяти — зрительную, слуховую, осязательную, обонятельную и вкусовую. Зрительная и слуховая память наиболее отчетливо проявляется у всех людей, а развитие осязательной, обонятельной и вкусовой памяти связано преимущественно с различными видами профессиональной деятельности (например, у дегустаторов пищевой промышленности, специалистов парфюмерного производства) или наблюдается у людей, Лишённых зрения и слуха.

Высокого развития достигает образная память у людей, занимающихся искусством: художников, музыкантов, писателей. Некоторые художники, например, могут писать портреты по памяти, не нуждаясь в том, чтобы люди позировали им. Композиторы Моцарт М. А. Балакирев, С. В. Рахманинов могли запомнить сложное музыкальное произведение, прослушав его всего один раз.

Некоторые люди обладают очень ярко выраженной образной памятью, называемой эйдетической памятью (от греческого слова «эйдос» —образ). Эйдетические образы — следствие длительной инертности возбуждения центрального коркового звена зрительного или слухового анализатора. Поэтому человек-эйдетик некоторое время после восприятия продолжает совершенно отчетливо, во всех деталях видеть только что воспринятую картину, слышать прослушанную мелодию и т. д.

Точность воспроизведения, т. е. соответствие образа оригиналу, существенно зависит от участия речи при запоминании. Самую важную роль здесь играет правильное объяснение и понимание того, что воспринимается. Школьники, воспринимающие ^ предмет вне словесного объяснения, как правило, воспроизводят его образ неточно» фрагментарно (отрывочно).

Словесно-логическая память. Словесно-логическая память выражается, в запоминании, сохранении и воспроизведении мыслей, понятий, словесных формулировок. Мысли .не существуют вне речи, вне тех или иных слов и выражений. Поэтому и вид памяти называют не просто логическим, а словесно-логическим.

Этот вид памяти специфически человеческий. Животные обладают остальными тремя видами, памяти, но словесно-логическая память у них отсутствует.

Воспроизведение мыслей не всегда происходит в том же словесном выражении, в каком они были первоначально выражены. В одних случаях запоминается и воспроизводится только общий смысл учебного материала, суть мыслей, а буквальное словесное воспроизведение их не требуется. В других случаях необходимо запоминать и воспроизводить точное, буквальное словесное выражение мыслей (правила, определения и т. д.). Однако буквальное воспроизведение словесного материала может происходить без понимания его смысла, тогда его заучивание будет уже не логическим, а механическим запоминанием. Форма воспроизведения мысли зависит от уровня речевого развития. Чем менее развита речь школьника, тем труднее ему выразить смысл своими словами. Но в этом случае как раз и важно побуждать его пересказывать учебный материал своими словами.

Запоминание смысла — это запоминание общих и существенных сторон учебного материала и отвлечение от несущественных деталей и особенностей. Выделение существенного зависит от понимания самого материала, того, что в нем наиболее важное и значимое, а что второстепенное. Следовательно, запоминание и воспроизведение смыслового материала тесно связано с процессами мышления, с умственным развитием человека, с запасом его знаний. Дети, особенно младшего школьного возраста, самостоятельно выделяют существенные признаки с большим трудом, им необходима помощь учителя. Что касается деталей, то дети запоминают и воспроизводят их нередко очень хорошо, придают им непропорционально большое значение, особенно когда эти детали обладают яркой наглядностью, конкретностью и эмоциональным воздействием.

Непроизвольная память

Непроизвольная память — это запоминание и воспроизведение, в котором отсутствует специальная цель что-то запомнить или припомнить. Что влияет на непроизвольное запоминание? Какие ситуации непроизвольно «врезаются» нам в память? Отечественный психолог П. И. Зинченко (1961) провел серию экспериментов, направленных на изучение произвольного и непроизвольного запоминания. Экспериментатор неожиданно для испытуемых просил их вспомнить все, что они запомнили по дороге из дома на работу и рассказать. В ходе исследования выяснилось, что испытуемые чаще всего запоминали:

— то, что делали (а не то, о чем думали);

— то, что способствовало или препятствовало цели;

— нечто странное и необычное;

— то, что было связано с кругом знаний и интересов испытуемого.

Автор сравнивал продуктивность непроизвольного запоминания одного и того же материала в зависимости от того, какое место занимает этот материал в структуре деятельности (мотив, цель, способ выполнения деятельности). Был получен убедительный результат: материал, связанный с целью, запоминается лучше по сравнению с материалом, связанным с условиями достижения цели. Фоновые раздражители запоминались хуже всего.

П. И. Зинченко также исследовал особенности запоминания в зависимости от того, насколько активной и содержательной была та мыслительная работа, «внутри которой осуществлялось запоминание». Испытуемым давалась задача механически запомнить слова или найти смысловую связь между словами. Было показано, что чем более осмысливалось содержание слов и, чем больше требовалось активности при этом осмысливании, тем лучше запоминались слова. Итак, психологами был сделан вывод о том, что непроизвольное запоминание зависит от основной линии деятельности, в ходе которой оно осуществлялось, и от мотивов и намерений, определяющих эту деятельность.

Произвольная память

Произвольная память ставит перед собой задачу специально что-либо запомнить, заучить то, что необходимо. В этом случае процессы запоминания и воспроизведения выступают как специальные, мнемические действия. Изучению этого аспекта процесса запоминания также было посвящено много экспериментов.

Так, в отечественной психологии с 1960-х гг. изучалась роль мнемических средств в организации и функционировании мнемической системы. А. А. Смирнов (1966), рассматривая генезис мнемической функции, подчеркивал роль внешних опор запоминания. Термины «внешне и внутренне опосредствованная память» были введены А. Н. Леонтьевым (1972) для описания процесса «вращивания» знаковых средств при запоминании. Исследования В. Я. Ляудис (1976) показали, что в процессе развития памяти у детей знаки сначала используются для обозначения и внешней регуляции внутреннего плана представлений, а затем они интериоризуются и начинают выполнять регуляторную функцию в процессах запоминания и припоминания.

Образная память в психологии

Люди должны запоминать информацию без зубрежки, это естественно. С рождения образная память хорошо развита у всех детей, но с возрастом их переучивают и заставляют снова и снова повторять скучные слова. Исследования специалистов показали, что люди, которые часто визуализируют и представляют события, могут вспомнить буквально каждый свой день - при условии длительных и постоянных тренировок. При одноразовом прослушивании информации человек сможет воспроизвести лишь 10% из нее. Если он прочитает ее, цифра увеличиться до 30%, но, если соединить зрительную и слуховую память, результат возрастет до 50%. Что же будет, если задействовать все остальные органы чувств?

Виды образной памяти

-Зрительная. Человек воспринимает информацию при помощи картинок, например, лицо близкого друга, рекламный плакат, скамейка возле дома и т.д.

-Слуховая. Запоминание происходит при помощи звука любимой песни, щебетания птиц, голоса друга, шума машин и т.д.

-Вкусовая. В памяти сохраняется вкус напитка, сладость десерта, горечь перца, кислота лимона и т.д.

-Обонятельная. Довольно часто люди вспоминают какие-либо события, услышав знакомый запах (любимых духов, пряностей, дыма от костра и т.д.).

-Тактильная. Прикосновения также позволяют нам запоминать события. Это может быть мягкая спинка котенка, тепло батареи, боль в руке от удара.

Развитие образной памяти

Запоминайте последовательность геометрических фигур. Ассоциируйте каждую фигуру с каким-нибудь образом. К примеру, квадрат может ассоциироваться с окном, а треугольник - с горой.

Если вам необходимо запомнить несколько предложений, придумайте короткую, но интересную историю и задействуйте каждое слово из имеющейся фразы.

Когда хотите запомнить иностранные слова, сравните их с похожими по звучанию русскими и наделите каждое слово образом.

Рисуйте в своем воображении только яркие картинки. Поиграйте с образами. Если вам нужно запомнить историческую дату, представьте яркую картинку. Каждую цифру наделите образом и атрибутами.

Ощущения помогут вам усилить все представления. Многие музыканты говорят, что видят цвет музыки и это помогает им создавать настоящие шедевры.

Методика образной памяти заключается в том, чтобы научиться работать двумя полушариями одновременно, тогда люди смогут воспринимать мир всеми органами чувств. Регулярные тренировки помогут вам развить образную память, для этого понадобится лишь терпение.

Структура памяти имеет 5 уровней, различающиеся по тому, как долго на каждом из них может сохраняться информация. В соответствии с этим различают:

1) сенсорная память.

2) кратковременная память.

3) долговременная память.

4) оперативная память.

5) промежуточная память.

Сенсорная память — непосредственный отпечаток сенсорной информации. Эта система удерживает довольно точную и полную картину мира, воспринимаемую органами чувств. Длительность сохранения картины очень невелика — 0,1-0,5 с. За это короткое время в соответствии с ценностью поступающей информации решается вопрос о том, будут ли привлечены высшие отделы мозга к поступившим сигналам. Если этого не происходит, то менее чем за одну секунду следы стираются и сенсорная память заполняется новыми сигналами.

Можно привести следующий пример сенсорной памяти. Похлопайте 4 пальцами по своей руке. Проследите за непосредственными ощущениями, за тем, как они исчезают, так что сначала у вас еще сохраняется реальное ощущение похлопывания, а затем — лишь воспоминание о том, что оно было.

Непосредственные отпечатки сенсорной памяти невозможно мысленно повторять, они сохраняются лишь несколько десятых долей секунды и продлить их нет возможности.

Между сенсорной и кратковременной памятью можно выделить промежуточную составляющую - оперативную память. Оперативная память обслуживает непосредственно осуществляемые человеком операции. Когда мы выполняем какое-либо сложное действие, например арифметическое, то осуществляем его по частям. При этом мы удерживаем «в уме» некоторые промежуточные результаты до тех пор, пока имеем с ними дело. Объем материала, которыми оперирует человек, называется оперативными единицами памяти. По мере продвижения к конечному результату конкретный «отработанный» материал может забываться.

В том случае, если информация, переданная рецепторами, привлекла внимание мозга, она переходит в кратковременную память. В кратковременной памяти информация сохраняется не в первоначальном виде (виде сенсорных впечатлений), а претерпевает обработку и интерпретацию. Например, если при вас произнесли какую-то фразу, вы запомните не столько составляющие ее звуки, сколько слова. Сделав сознательное усилие, вновь и вновь повторяя материал, можно удержать его в кратковременной памяти на неопределенно долгое время. При этом решается вопрос, достаточно ли данная информация важна для того, чтобы передать ее в долговременную память.

Кратковременная память рассматривается в качестве особого вида запоминания, сохранения и воспроизведения информации. Она включает процессы, происходящие на самой начальной стадии запоминания, до закрепления следов внешних воздействий. Кратковременная память предполагает особую переработку материала. Субъективно этот процесс переживается как отзвук только что происшедшего события: на какое-то мгновение мы как бы продолжаем видеть, слышать то, что уже непосредственно не воспринимаем (стоит перед глазами, звучит в ушах и т.д.). Эти процессы неустойчивы и обратимы, было установлено, что кратковременная память действует в течение примерно 20 секунд. Если по истечение этого времени эта же информация не вводится повторно или не «прокручивается» в памяти, то она исчезает, не оставляя заметных следов.

Характерным примером хранения информации в кратковременной памяти является незнакомый для нас телефонный номер - мы помним его только до тех пор, пока мысленно «прокручиваем» в голове.

Кратковременная память характеризуется определенной емкостью - т.е. объемом запоминаемого. Обычно запоминается лишь 5-7 последних единиц из предъявленного материала. Если необходимо в течение короткого времени сохранить информацию, включающую больше семи элементов, мозг бессознательно перегруппировывает материал таким образом, чтобы число запоминаемых элементов не превышало семи. Например, бессмысленный ряд из десяти букв мы будем запоминать в виде слогов.

Хорошим примером предела емкости кратковременной памяти может быть счет «в уме». Так, умножить 15 на 25 сравнительно легко, однако многие не могут сделать этого без карандаша и бумаги. Чаще всего такие люди ссылаются на «слабость в арифметике». На самом же деле у них слабая память - им мешает накопление промежуточных операций и данных, быстро перегружающее кратковременную память.

Долговременная память. Из элементов, которые ненадолго задерживаются в кратковременной памяти, мозг отбирает то, что будет храниться в памяти долговременной. Для долговременной памяти характерно длительное сохранение материала после многократного его повторения и воспроизведения.

Емкость долговременной памяти практически безгранична. Все, что удерживается на протяжении более чем нескольких минут, должно находиться в системе долговременной памяти. Такая особенность долговременной памяти связана с неограниченной емкостью человеческого мозга. Он состоит из 10 млрд нейронов и каждый способен удерживать существенное количество информации.

Главный источник трудностей, связанных с долговременной памятью, — это проблема поиска информации, поскольку количество информации, содержащейся в памяти, очень велико. Тем не менее отыскать необходимое удается быстро. Даже в такой обычной деятельности, как чтение, для интерпретации значения печатных символов данного текста приходится непосредственно и немедленно обращаться к долговременной памяти.

Скорость поиска информации определяется тем, как будет организована информация для хранения. Правильная классификация материала в памяти облегчает поиск материала.

Оперативная память - Процессы запоминания, сохранения и воспроизведения информации, используемой для достижения частных целей деятельности.

В психологических экспериментах оперативная память проявляет себя почти как кратковременная. По крайней мере, временные рамки у них примерно одинаковы, хотя у оперативной памяти они все же немного шире. В классической общей психологии считается, что оперативная, как и долговременная, память формируется, проходя стадию кратковременной памяти. То есть человек, потребляя некоторую порцию информации, хранит ее сначала в кратковременной памяти, далее, если информация носит интересный, полезный для жизнедеятельности характер (допустим, адрес будущего места учебы или работы), она переходит в долговременное хранилище. Если же информация не имеет никакой ценности для картины мира, но при этом имеет значение для оперативной ситуации, то она переходит в оперативное хранилище (допустим, когда экспериментатор дает задание запомнить бессмысленные числа или набор слов или когда студент готовится к экзамену, но при этом не ставит задачу надолго выучить предмет).

Таким образом, получается следующее важное отличие оперативной памяти от кратковременной: из кратковременной информация уходит по трем направлениям: в долговременную, в оперативную, в никуда (забывается). Из оперативной памяти информация уходит лишь в никуда.

Промежуточная память - в течении нескольких часов хранится, накапливается, а во время ночного сна отводится организмом для очищения промежуточной памяти и категоризации информации, накопленной за прошедший день, переводя ее в долговременную память. По окончании сна промежуточная память опять готова к приему новой информации. У человека, который спит менее трех часов в сутки, промежуточная память не успевает очищаться, в результате нарушается выполнение мыслительных, вычислительных операций, снижается внимание, кратковременная память, появляются ошибки в речи, в действиях.

Для долговременной памяти с сознательным доступом свойственна закономерность забывания: забывается все ненужное, второстепенное, а также определенный процент и нужной информации. Для уменьшения забывания необходимо: 1) понимание, осмысление информации (механически выученная, но непонятая до конца информация забывается быстро и почти полностью- кривая 1 на графике); 2) повторение информации (первое повторение нужно через 40 минут после заучивания, т.к. через час в памяти остается только 50% механически заученной информации). Необходимо чаще повторять в первые дни после заучивания, т. к. в эти дни максимальны потери от забывания, лучше так: в первый день - 2-3 повторения, во второй день - 1-2 повторения, в третий - седьмой день по 1 повторению, затем 1 повторение с интервалом в 7-10 дней. Помните, что 30 повторений в течение месяца эффективнее, чем 100 повторений за день. Поэтому систематическая, без перегрузки учеба, заучивание маленькими порциями в течение семестра с периодическими повторениями через 10 дней намного эффективнее, чем концентрированное заучивание большого объема информации в сжатые сроки сессии, вызывающее умственную и психическую перегрузку и почти полное забывание информации через неделю после сессии.

3абывание в значительной степени зависит от характера деятельности, непосредственно предшествующей запоминанию и происходящей после нее. Отрицательное влияние предшествующей запоминанию деятельности получило название проактивного торможения. Отрицательное влияние следующей за запоминанием деятельности называют ретроактивное торможение, оно особенно ярко проявляется в тех случаях, когда вслед за заучиванием выполняется сходная с ним деятельность или если эта деятельность требует значительных усилий.

Память также зависит от таких индивидуальных особенностей личности, как:

• интересы и склонности личности (то, чем человек больше интересуется, запоминается без труда);

• отношение личности к той или иной деятельности;

• эмоциональное состояние (доказано, что существует связь между модальностью переживания и тем, как оно удерживается в памяти.

Приятные переживания удерживаются гораздо лучше, чем неприятные. Память вообще оптимистична по природе: человек всегда стремится забыть неприятное, а воспоминания о страшных трагедиях с течением времени утрачивают остроту);

• физическое состояние;

• волевое усилие.

Индивидуальные особенности памяти определяются как врожденными особенностями психики человека, так и приобретенными им в процессе жизненного опыта. Приведенные в предыдущем разделе примеры феноменальной памяти есть результат врожденных задатков и, конечно, систематических тренировок памяти.

Люди различаются по тому, каким образом они запоминают, сохраняют и воспроизводят информацию. Это проявляется в объеме и скорости запоминания, готовности к извлечению сведений из памяти, точности воспроизведения. Люди обладают различной памятью относительно того, что они запоминают (цифры, даты, фамилии, лица и др.). В значительной степени это зависит от их профессиональной деятельности.

У человека могут доминировать различные виды памяти: зрительная, слуховая, эмоциональная и т.д. Иногда наблюдаются парные эффекты доминирования. Это определяется типом ведущей сенсорной системы индивида. Так, при подготовке ответа на экзамене у одного студента из памяти извлекаются целые страницы текста (ведущая - зрительная память), у другого звучит голос преподавателя или свой собственный голос, озвучивавший только что прочитанный текст (ведущая - слуховая память).

Иногда наблюдаются случаи, которые в обиходе называют фонографической памятью: человек может точно воспроизвести целые страницы незнакомого текста без осмысления его содержания.

Примерно у 5% детей и крайне редко у взрослых встречаются эйдетические способности: после зрительного восприятия объекта его яркий и устойчивый визуальный образ сохраняется некоторое время которое превышает время сохранения образов в иконической памяти.

Преобладание пессемизма над оптимизмом как чертой характера предопределяет склонность индивида лучше запоминать неприятную информацию Оптимист же, наоборот, лучше сохраняет приятную информацию, теряя неприятные факты. Это о нем нередко говорят: «Он незлопамятен и не помнит зла которое принес другим».

Пожилые люди лучше воспроизводят события прошлых лет, чем текущие. Дети, наоборот плохо удерживают в памяти отдаленные во времени события. Более того, впечатлительность, живость воображения и низкая самокритичность делает их жертвами непроизвольного самовнушения, преувеличения в искажении фактов.

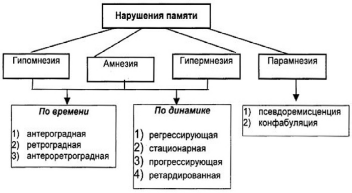

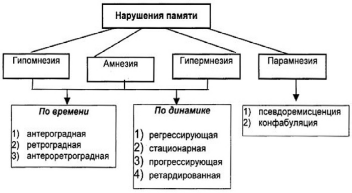

Расстройства памяти (memory disorders)

Считается, что полученная информ. и пережитые события более или менее постоянно фиксируются в памяти. Для понимания памяти может оказаться полезной аналогия с процессом обработки информ. Информ. поступает по каналам чувственного восприятия, перерабатывается, хранится, вызывается и используется. Применяемые при этом операции имеют функции адекватного кодирования информ., связывания относящихся друг к другу событий, ранжирования по важности и селекции информ. во избежание путаницы.

Очевидно, что эффективный поиск и извлечение информ. яв-ся целью любой системы памяти, но достижение этого — не всегда легкое дело. Эта операция может быть затруднена отсутствием информ. Когда поступает слишком много информ., емкость памяти может оказаться перегруженной и информ. теряется. Когда проходит слишком много времени между моментами извлечения информ., старые воспоминания блекнут. Операцию извлечения может также затруднять недоступность информ. Неадекватное присвоение приоритетности информ. может привести к невозможности извлечения наиболее важной информ.; ослабление внимания и высокое сходство кодировок, используемых для обозначения разных содержаний, может вызвать спутанность и интерференцию извлекаемых из памяти сведений.

Потеря памяти в результате отсутствия и/или недоступности информ. проявляется в наиболее частой, непатологической форме расстройств памяти: забывании.

Забывание вследствие утраты накопленной информ. может произойти в результате слишком редкого обращения к ней или изменения приоритетов (когда недавно полученная информ. становится более важной по сравнению с полученной прежде, что делает невозможным извлечение более ранней информ.). Обычной причиной забывания яв-ся спутанность или интерференция акустически или семантически сходной информ.

Амнезия, или потеря памяти, может быть антероградной или ретроградной; она вызывается эмоциональной или церебральной травмой и злоупотреблением алкоголем или барбитуратами. Амнезия может быть: а) локализованной, когда теряется возможность воспоминания непосредственно эпизода травмы; б) избирательной, когда оказывается невозможным вспомнить какие-то определенные события, напр., смерть близких, автокатастрофу или пережитое во время войны; в) генерализованной, проявляющейся неспособностью вспомнить жизненные события до момента травмы (включая его); г) сплошной, при к-рой недоступными оказываются воспоминания событий, начиная с периода травмы до настоящего времени. Генерализованный и сплошной типы встречаются гораздо реже, чем локализованный и селективный.

Нарушения памяти старческого периода характеризуются ясными воспоминаниями событий далекого прошлого, неадекватно всплывающими в настоящий момент. Вызываемая при этом информ. часто выглядит для окружающих тривиальной, но имеет эмоциональную и ситуационную важность для индивидуума.

Расстройства памяти могут также проявляться в виде конфабуляций — рассказывания историй, заполняющих выпадения памяти, вызванные злоупотреблением алкоголем или другими психоактивными веществами. Злоупотребление психоактивными веществами нарушает процессы кодирования и хранения информ., что приводит как к потере информ., так и к потере доступа к ней на периоды, к-рые могут превышать 48 часов. Аналогичные выпадения памяти наблюдаются при судорожных эпилептических приступах и эпизодах кататонического ступора при шизофрении.

Специфические мнестические расстройства наблюдаются при задержке умственного развития. При этом, несмотря на повторные двигательные и элементарные интеллектуальные усилия по запоминанию, память оказывается лишь кратковременной, редко сохраняясь свыше последних 24 часов. Другие специфические случаи расстройств памяти проявляются при афазиях. В этом случае ранее автоматизированные и часто использовавшиеся навыки чтения, речи, письма и распознавания образов утрачиваются вследствие неврологических нарушений, вызванных органическим поражением мозга, инсультом и т. д. В некоторых случаях ранее компетентный индивидуум становится алексичным и теряет способность читать. В др. случаях лица, обладавшие тонкими навыками моторики, обнаруживают апраксию, теряя способность к выполнению сложных движений; в ряде др. случаев люди, обладавшие прежде высокой соц. компетенцией, обнаруживают прозопагнозию, теряя способность узнавать знакомые лица.