МКОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа

Внеклассное мероприятие

по физике на тему : «Атмосферное давление»

Время проведения: октябрь 2014

Составитель: В.В. Акулова

Учитель физики 1 кв. категория

п. Октябрьский

2014г

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: Браверман. Вечера по физике в средней школе.

ЦЕЛЬ: развитие интереса к предмету физики, как одному из предметов естественно - научного цикла, через внеурочную деятельность;

ЗАДАЧИ:

Формирование понятия атмосферного давления;

Научить учащихся находить в окружающем мире проявления атмосферного давления;

Активизация познавательной деятельности;

Расширение кругозора;

Формирование правильной речи и употребления специальных физических терминов.

ОБОРУДОВАНИЕ:

таблица « Строение атмосферы»;

компьютер и мультимедийный проектор;

видеозаписи опытов с атмосферным давлением;

пробирки разных размеров, два стакана, тарелка, свеча, спички, плоскодонная колба, яйцо, сваренное вкрутую, газета, линейка, медицинский шприц, пипетка, медицинские банки.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

доклады на темы: « Строение атмосферы», « Значение атмосферы для жизни», « История открытия атмосферного давления» ( с демонстрацией видеофрагментов) , атмосферное давление в жизни человека и животных;

демонстрация видео с опытами « деформация жестяной банки под действием атмосферного давления», « Магдебургские полушария», действие атмосферного давления на пленку» и др.

Игра «Черный ящик»

Демонстрация опытов

Подведение итогов заочной викторины.

Заключительное слово.

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ

АТМОСФЕРА НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

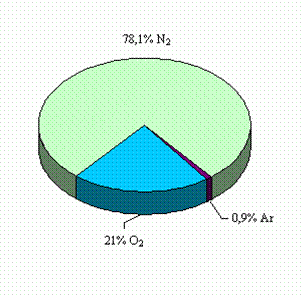

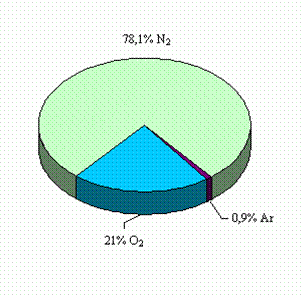

Земной шар окружен воздушной оболочкой, которая называется атмосферой. Это слово впервые в русскую науку ввел наш соотечественник М.В.Ломоносов. что сейчас известно об атмосфере Земли?

По решению Международного геофизического союза (1951) принято считать, что атмосфера Земли состоит из 5 слоев: тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы и экзосферы. Эти слои не везде имеют четкие границы, их толщина колеблется в зависимости от географической широты, места наблюдения и времени.

Ближайший к Земле слой воздуха – тропосфера – наиболее хорошо изучен. Высоте ее над полярными областями – 8-12 км, над умеренными – 10-12 км, экваториальными – 10-18 км. В этом слое содержится примерно 0,8 всей массы атмосферного воздуха и основная масса влаги. Слой хорошо пропускает солнечные лучи, поэтому воздух в нем нагрет от земной поверхности. Температура воздуха с высотой непрерывно понижается. Это понижение примерно составляет 60С на каждый километр. В верхних слоях тропосферы температура воздуха достигает -550С. Цвет неба в этом слое голубой.

В тропосфере протекают почти все явления, определяющие погоду: именно здесь образуются грозы, ветры, облака, туманы, именно здесь протекают процессы, приводящие к выпадению осадков в виде дождя и снега.

Следующий слой – стратосфера – простирается до высоты – 50-55 км. В ней мало воздуха ( 0,2 всей массы), почти нет влаги. В стратосфере часто возникают сильнейшие ветры, изредка здесь образуются перламутровые облака, состоящие из кристалликов льда. Привычных для нас явлений погоды здесь не наблюдается. Цвет неба в стратосфере – темно-фиолетовый, почти черный.

На высоте от 50-80 км расположена – мезосфера. Воздух здесь еще более разрежен ( тут сосредоточено примерно 0,003 всей его массы). Этот слой хорошо поглощает ультрафиолетовые лучи. В мезосфере сгорают влетающие в земную атмосферу метеориты, здесь же образуются серебристые облака.

Над мезосферой, примерно до высоты 800 км, находится термосфера. Она характеризуется еще меньшей плотностью воздуха ( здесь сосредоточено всего 0,0005 его массы), способностью хорошо проводить электричество и отражать радиоволны. В термосфере образуются полярные сияния.

Последний слой атмосферы – экзосфера – отличается постоянством температуры.

Первый летчик-космонавт Ю.А. Гагарин, облетевший Землю на космическом корабле «Восток», рассказывал, что с высоты полета корабля атмосфера нашей планеты окутывает поверхность Земли бледно-голубым ореолом, который постепенно темнеет, становясь бирюзовым, синим, фиолетовым и затем переходит в черный цвет. Это различие обусловлено тем, что воздушная оболочка в слоях различается по плотности, составу и температуре.

Советскому космонавту Г.С.Титову первому в мире удалось запечатлеть из космоса атмосферу нашей планеты и ореол, которым она окружена.

ЗНАЧЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.

Атмосфера защищает все живое на Земле от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей, от быстрого нагревания лучами Солнца и остывания. Она является передатчиком звука: рассеивая солнечный свет, она тем самым освещает те места, куда не попадают прямые лучи Солнца. Один из слоев атмосферы – термосфера – дает возможность устанавливать дальнюю радиосвязь на коротких волнах. Человек использует энергию движущихся масс воздуха, например, для получения электрической энергии. В атмосфере проходят трассы авиалиний.

Атмосфера, окружающая нашу планету, определяет все жизненные процессы на Земле и оказывает большое влияние на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Понятно, почему так много усилий направлено на то, чтобы хорошо изучить воздушную оболочку Земли. Запуски ракет и искусственных спутников Земли позволили начать широкое исследование той части атмосферы, которая расположена на расстоянии свыше 30-40 км над поверхностью Земли. Полученные с их помощью результаты позволяют уточнить ее состав, узнать, как меняется плотность, давление, влажность и температура воздуха, изучать протекающие там сложнейшие процессы, связанные с деятельностью Солнца. Например, было установлено, что

состояние ионосферы – области в атмосфере, в которой содержится множество электрически заряженных частиц, - ее плотность и температура полностью определяется солнечным излучением; ионосфера как бы дышит в такт с Солнцем;

верхние слои атмосферы такие же неспокойные, как и нижние, и там тоже дуют ветры, причем с огромными скоростями;

плотность воздуха на уровне выше 200 км существенно зависит от времени суток: днем она значительно повышается, ночью – понижается;

состав атмосферы различен на разных высотах: доля легких газов с высотой постепенно увеличивается. В нижних слоях атмосферы преобладает азот и молекулярный кислород, выше 100 км появляется атомарный кислород, его количество с высотой неуклонно возрастает и он постепенно становится основной частью атмосферы, еще выше ( приблизительно на высоте 500-2000 км) в атмосфере преобладает легкий инертный газ – гелий; далее до высоты 20000 км простирается водородная геокорона.

Прежде считали, что атмосфера Земли простирается до определенной высоты ( примерно до 1000 км), на которой резко обрывается, и за ней начинается пустота. Современные исследования позволили выдвинуть иное предположение: внешняя часть земной атмосферы погружена в исключительно разреженную солнечную атмосферу. Поэтому резкой границы между самыми верхними слоями земной атмосферы и солнечной атмосферой указать нельзя. Изучение атмосферы продолжается.

В настоящее время всем известно, что воздух имеет вес, поэтому он оказывает давление на все окружающие нас предметы, но до середины 17 века даже ученые не знали об этом.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ.

Еще Аристотель уже хорошо знал всасывающее действие разреженного пространства и вывел из этого факта принцип «природа не терпит пустоты».

Большое количество пневматических приборов было изобретено Рероном, считавшим, что воздух состоит из частиц, разделенных малыми пустотами. Однако существование больших пустот он считал противным природе и этим объяснял всасывание, действие насосов, сифонов, а также другие явления, ныне объясняемые атмосферным давлением.

В эпоху раннего средневековья представление об атмосфере высказал египетский ученый Ал Хайсама (Альгазена), живший в XI веке. Он не только знал, что воздух имеет вес, но что плотность воздуха уменьшается с высотой, и этим уменьшением объяснял атмосферную рефракцию. Наблюдая за продолжительностью сумерек, Альгазен оценивал высоту атмосферы примерно в 40 километров. Однако средневековая Европа вернулась к аристотелевской концепции четырех элементов и принципу «боязни пустоты», оставив надолго изучение физических свойств воздушного океана.

Первыми, кто практически измерил давление воздушного океана, были итальянские колодезники. Вот как об этом факте рассказывается в «Беседах» Галилея:

«Я видел, - говорит один из собеседников Сагредо, - однажды колодец, в который был помещен насос для накачивания воды кем-то, кто думал таким образом доставать воду с меньшим трудом или в большем количестве, нежели просто ведрами. Этот насос имел поршень с верхним клапаном, так что вода поднималась всасыванием, а не давлением, как это делается в насосах с нижним клапаном. Пока колодец был наполнен водою до определенной высоты, насос всасывал и подавал ее прекрасно, но как только вода опускалась ниже этого уровня - насос переставал работать. Заметив первый раз такой случай, я подумал, что насос испорчен, и позвал мастера для починки; последний заявил, однако, что все было исправно, но что вода опустилась до той глубины, с которой она не может быть поднята насосом вверх; при этом он прибавил, что ни насосами, ни другими машинами, поднимающими воду всасыванием, невозможно поднять воду и на волос выше восемнадцати локтей; будут ли насосы широкими или узкими - предельная высота остается той же самой».

Галилей считал, что предельная высота водяного столба 18 локтей является мерой «боязни пустоты». «Так как медь в девять раз тяжелее воды, то сопротивление разрыву медного стержня, обусловленное боязнью пустоты, равняется весу двух локтей стержня той же толщины», - писал Галилей в «Беседах».

Другими словами, «боязнь пустоты» (т. е. сила атмосферного давления) уравновешивается либо весом водяного столба в 10 метров, либо весом медного столба высотой в 1,12 метра, составляя, по оценке Галилея, около 1 килограмма на квадратный сантиметр. Таким образом, практики с достаточной точностью оценили силу атмосферного давления, и подсчеты Галилея правильны, хотя интерпретация его наблюдения, сделанного итальянскими мастерами, носит еще схоластический характер. Необходимо было сделать дальнейший шаг. Его сделал Торричелли.

Эванджелиста Торричелли (1608-1647) родился в Фаэнце в Италии, в знатной семье. Рано лишившись отца, Торричелли воспитывался своим дядей - ученым монахом, отдавшим его в иезуитскую школу.

В восемнадцать лет Торричелли отправили в Рим для продолжения математического образования. В Риме Эванджелиста сблизился с учеником и последователем Галилея - Бендетто Кастелли (1577-1644). Кастелли был доминиканским священником и профессором математики. Он рано примкнул к учению Галилея и сделался верным помощником и другом великого ученого.

В 1632 году вышел знаменитый «Диалог о двух системах мира» Галилея, а в 1638 году было напечатано его последнее и наиболее важное сочинение «Беседа о двух науках». Это сочинение оказало сильное влияние на Торричелли, и под его впечатлением он написал сочинение «О естественном ускорительном движении», в котором развивал идеи Галилея.

Рукопись Торричелли его учитель Кастелли, уезжая из Рима в Венецию, захватил с собой и по дороге, побывав у Галилея, познакомил его с ней. Работа Торричелли настолько понравилась Галилею, что он пригласил к себе молодого ученого.

В октябре 1641 года Торричелли прибыл в Арчетри и начал работать над завершением «Бесед», однако его совместная работа с Галилеем продолжалась недолго. В январе 1642 года Галилей скончался.

Герцог Тосканский предложил Торричелли занять должность Галилея. Торричелли согласился и в этой должности провел остаток своей короткой жизни.

После смерти Галилея его два ученика - Торричелли и Вивиани - работали в тесном содружестве. Теперь их главной задачей было утверждение экспериментального метода. К Торричелли и Вивиани примкнуло еще несколько человек. Из этого кружка и родилась знаменитая Флорентийская академия опыта, получившая свое организационное оформление 19 июня 1657 года, спустя десять лет после смерти Торричелли.

Уже в римский период жизни Торричелли стоял на пороге фундаментального открытия - открытия давления воздушного океана. Однако пока его внимание привлекает новая динамика. В сочинении «О естественном ускорительном движении», которое было представлено Кастелли Галилею и издано в расширенном виде во Флоренции в 1641 году на итальянском языке под заглавием «Трактат о движении тяжелых тел» (латинский перевод трактата в двух книгах вышел в 1644 году), Торричелли развивает механику Галилея.

Торричелли стал первым ученым, решившим баллистическую задачу о траектории брошенного тела в однородном поле тяжести в отсутствии сопротивления воздуха.

Наиболее замечательным результатом работ Торричелли по механике является открытие им законов истечения жидкости из отверстия в сосуде. Это открытие, примыкающее к исследованиям его учителя Кастелли, создало ему славу основателя гидравлики.

И, наконец, Торричелли совершает величайшее открытие. Ему приходит в голову мысль измерить вес атмосферы весом ртутного столба. В 1643 году по его указанию эксперимент был произведен другом Торричелли Винченцо Вивиани. Опыт оправдал все ожидания, ртуть остановилась на заданной высоте, над нею образовалась «торричеллиева пустота».

Позже Торричелли повторил опыт с двумя трубками, о чем сообщает в письме к итальянскому математику Риччи от 11 июня 1644 года, которое является единственной публикацией о знаменитых опытах. Вот выдержки из этого письма:

«...Многие утверждают, что пустоты вообще не существует; другие же говорят, что получение ее достижимо лишь преодолением сопротивления природы и при том с большим трудом. Я полагаю, что во всех случаях, когда при получении пустоты явно обнаруживается противодействие, нет надобности приписывать пустоте то, что, очевидно, обусловлено совсем иной причиной. Говорю так потому, что некоторые ученые, видя невозможность отрицать факт противодействия, проявляющегося, вследствие тяжести воздуха, при образовании пустоты, не приписывают этого сопротивления давлению воздуха, а упорно утверждают, что сама природа препятствует образованию пустоты. Мы живем на дне воздушного океана, и опыты с несомненностью доказывают, что воздух имеет вес...

Нами было изготовлено много стеклянных пузырьков с трубкой длиною в два локтя; мы наполняли их ртутью, придерживая отверстие пальцем; когда затем трубки опрокидывали в чашку с ртутью, они опоражнивались, но лишь отчасти: каждая трубка оставалась наполненной ртутью до высоты локтя и одного пальца. Желая доказать, что пузырек (в верхней части трубки) совершенно пуст, подставленную чашку доливали водой, и тогда, при постепенном поднимании трубки, можно было видеть, что, как только ее отверстие оказывалось в воде, из трубки выливалась ртуть и весь пузырек, до самого верху, стремительно наполнялся водой. Итак, пузырек пуст, ртуть же держится в трубке. До сих пор принимали, что сила, удерживающая ртуть от естественного стремления опускаться, находится внутри верхней части трубки - в виде пустоты или весьма разреженной материи. Я не утверждаю, что причина лежит вне сосуда: на поверхность жидкости в чашке давит воздушный столб высотою 50х3000 шагов - не удивительно, что жидкость входит внутрь стеклянной трубки (к которой она не имеет ни влечения, ни отталкивания) и поднимается до тех пор, пока не уравновесится внешним воздухом. Вода же поднимается в подобной, но гораздо более длинной трубке во столько раз выше, во сколько раз ртуть тяжелее воды...»

Для полной убедительности Торричелли поставил опыт с двумя трубками. Он хочет показать, что ртуть не удерживается никакими симпатиями или антипатиями, а форма пространства над ртутью не играет никакой роли и дело только во внешнем давлении воздуха.

«Это соображение, - продолжает он в том же письме, - подтвердилось опытом, поставленным одновременно с двумя трубками А и В, в которых ртуть всегда устанавливалась на одинаковом горизонте АВ, это вполне надежное указание на то, что сила не находится внутри (вакуума), так как большая сила должна быть внутри сосуда АВ, в котором находится более разреженное притягивающее нечто, и она должна быть много сильнее по причине более полного разрежения, чем в очень малом пространстве В».

Торричелли удалось найти еще более важное доказательство внешней причины образования ртутного столба. Ученый заметил, что высота столба испытывала колебания, то есть давление атмосферы менялось. Таким образом, трубка Торричелли стала первым барометром. Именно с этого опыта началось научное наблюдение за погодой, важнейшими характеристиками которой являются давление и температура.

Стоит заметить, что эксперимент Торричелли был не безупречен. Данная им высота ртутного столба, если принять во внимание высоту Флоренции над уровнем моря, соответствует 74,2 сантиметрам ртутного столба. Малое значение этой величины, по-видимому, можно объяснить тем, что в «торричеллиевой пустоте» оставалось еще некоторое количество воздуха.

Борьба против учения о боязни пустоты не закончилась опытом Торричелли. Гипотеза о силах, удерживающих ртутный столб, жила еще долго после смерти Торричелли. Знаменитые опыты Паскаля (1623-1662), доказавшего, что изменение высоты барометра связано с высотой и построившего водяной барометр, подтвердили выводы Торричелли. Но только изобретение воздушного насоса Бойлем и Герике, а также эффективные опыты по демонстрации силы атмосферного давления, произведенные последним, окончательно разбили концепцию боязни пустоты. Было окончательно похоронено представление о воздухе как о каком-то духовном начале. Герике доказал прямым опытом весомость воздуха, взвешивая откачанный сосуд и сосуд с воздухом. Этот опыт привел его к основному выводу: «Воздух, несомненно, является телесным нечто».

Таким образом, в науке утвердилось представление о том, что воздух является одним из видов материи, которую можно удалить из занимаемого ею места и образовать «пустоту», «вакуум».

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ.

Задумывался ли кто-нибудь, как мы дышим? Механизм дыхания заключается в следующем: мышечным усилием мы увеличиваем объем грудной клетки, при этом давление воздуха внутри легких уменьшается и атмосферное давление вталкивает туда порцию воздуха. при выдыхании происходит обратное явление. Наш дыхательный аппарат действует то как разрежающий насос, то как нагнетательный.

Как мы пьем? Приставив стакан к губам, начинаем тянуть жидкости в себя. Втягивание жидкости вызывает расширение грудной клетки, воздух в легких и полости рта разрежается и атмосферное давление «загоняет» туда очередную порцию жидкости. Так организм человека приспосабливается к атмосферному давлению и использует его.

Атмосферное давление сказывается при передвижении по болотистой местности. Под ногой, когда мы ее приподнимаем, образуется разреженное пространство и атмосферное давление препятствует вытаскиванию ноги ( правда, нужно отметить, что это только одна из причин). Если по трясине передвигается лошадь, то твердые ее копыта действуют как поршни. Сложные копыта свиней, жвачных животных, состоящие из нескольких частей, при вытаскивании ноги сжимаются ( вследствие неравенства давлений сверху и снизу) и пропускают воздух в образовавшееся углубление. В этом случае ноги животных свободно вытягиваются из почвы.

Многие живые организмы, спруты, пиявки, комнатные мухи, имеют присоски, при помощи которых они могут прилипнуть к любому предмету. Пиявки пользуются присосками для перемещения по дну водоема, осьминоги – для схватывания добычи. Происходит это так. Присоски увеличиваются в объеме, поэтому внутри них образуется разреженное пространство, и наружное давление воздуха прижимает их к какому-либо предмету.

Тело человека приспособлено к атмосферному давлению и плохо переносит его понижение. При подъеме на высокие горы ( примерно выше 4000 метров, а иногда и ниже) многие люди чувствуют себя плохо, появляются приступы «горной» болезни. Становится трудно дышать, как бы не хватает воздуха, из ушей и носа идет кровь, можно даже потерять сознание.

Так как благодаря атмосферному давлению суставные поверхности плотно прилегают друг к другу ( в суставной сумке, охватывающей суставы, давление пониженное), то высоко в горах, где атмосферное давление резко падает, действие суставов расстраивается, руки и ноги плохо «слушаются», легко получаются вывихи.

Альпинисты, летчики при высотных подъемах берут с собой кислородные приборы и перед подъемом специально тренируются. В программу специальной подготовки космонавтов входит обязательная тренировка в барокамере, представляющей собой герметически закрывающуюся стальную камеру, соединенную с мощным насосом, откачивающим из нее воздух. Для защиты космонавта от влияния пониженного давления, которое существует на тех высотах, где летают современные космические корабли, и недостатка кислорода кабины кораблей делаются герметическими и в них создаются и поддерживается нормальное барометрическое давление и влажность, а так же обеспечивается приток свежего воздуха и необходимые температурные условия.

Прежде чем выйти из корабля в открытый космос, космонавт должен облачиться в специальный скафандр, в котором созданы необходимые для жизни человека условия. Скафандр должен полностью обезопасить космонавта от воздействия низкого барометрического давления, кислородного голодания, смягчить виляние резких температурных колебаний и др.

Организм людей, живущих на больших высотах, приспосабливается к пониженному давлению. Например, в Андах Южной Америки, в Тибете и в некоторых других местах встречаются постоянные людские поселения на высотах около 5000 м. экспедиция англичан на Эверест в 1924 году обнаружила на высоте 5200 м жилье тибетского отшельника. В Тибете на высоте 5000 м существовали копи, где добывалось золото. Значит на такой высоте люди могли не только жить, но и работать.

Однако человек и большинство животных не живут на больших высотах, так как все-таки они плохо переносят низкое давление.

Только некоторые птицы могут залететь туда. Так, птица кондор водится в Андах на высотах до 7000 м, а может подниматься на высоту до 9000 м. во время экспедиции на Эверест в 1924 году за людьми следовали горные галки до высшего пункта подъема – 8200 м. гриф и ястреб свободно поднимаются до высоты 6000-7000м. орел поднимается до 5000м, остальные птицы держатся на высоте не более 4000м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Атмосферное давление может о многом поведать. И прежде всего оно помогает предсказывать погоду. А ее знание необходимо людям разных профессий – летчикам и мореплавателям, агрономом и радистам.

Если атмосферное давление повышается, это означает, что погода будет хорошей: холодной – зимой и жаркой летом; если резко падает, то можно ожидать появления облачности, насыщения воздуха влагой. Понижение давления летом предвещает похолодание, зимой – потепление. Объяснить это можно примерно так. Атмосферное давление увеличивается, если будут происходить перемещения воздуха вниз ( нисходящие потоки). Опускается с больших высот воздух сухой, и влаги в нем содержится мало, поэтому погода будет хорошей без осадков. Понижается же атмосферное давление при восходящих потоках воздуха. вверх поднимается воздух, обильно насыщенный водяными парами. Вверху он охлаждается, что приводит к появлению облачности, выпадению осадков – погода при этом ухудшается.

Резкие изменения атмосферного давления могут привести в медленное и плавное колебательное движение поверхности воды в бухте, большом заливе и даже целом районе моря, иногда они способны создать шторм в океане. Поэтому важно систематически наблюдать за изменением атмосферного давления

ИГРА « ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»

По приведенному описанию отгадать, что за приспособление, работающее на основе атмосферного давления лежит в черном ящике

мерный или дозирующий сосуд, представляющий собой трубку, либо ёмкость с трубкой, имеющую один край с небольшим отверстием, для ограничения скорости вытекания жидкости. широко применяется для отмеривания точных объёмов жидкостей в медицине, химии и биологии. Наиболее распространены для вливания лекарственных препаратов в виде капель (в глаза, в нос или уши). Такие пипетки состоят из отрезка стеклянной трубки, один из концов трубки, сильно оплавленный или оттянутый, имеет небольшое отверстие, а другой — закрыт гибкой резиновой (или полимерной) ёмкостью (трубка, шарик) и предназначен для забора жидкости в пипетку путём всасывания.

пипетка

инструмент, применяемый в медицине, технике и кулинарии для введения и выведения жидкостей и газов с использованием поршневого давления. Обычно представляет собой полый градуированный цилиндр с конусом, на который насаживается игла, и открытым концом, через который вводится в цилиндр поршень со штоком.

шприц

стеклянные или силиконовые сосуды с округлым дном и утолщёнными краями ёмкостью 30—70 мл. Применение их распространено среди многих народов. Первое описание применение относится к XVI веку.

благодаря создаваемому в сосуде вакууму, присасывается к коже и, как принято считать, усиливает лимфо- и кровообращение в коже и более глубоко расположенных тканях и органах, что улучшает питание тканей, способствуя, в свою очередь, более быстрому рассасыванию воспалений. Также, предполагается, что такой массаж повышает тонус и эластичность мышц, упругость кожи.

Медицинские банки

ДЕМОНСТРИРУЕМЫЕ ОПЫТЫ

Опыт с втягиванием воды из тарелки в опрокинутый стакан;

Опыт с двумя пробирками разного размера;

Опыт с втягиванием яйца в бутылку;

Опыт с перевернутым стаканом с водой накрытым бумагой.

Опыт с магдебургскими полушариями ( из двух стаканов);

Опыт с линейкой и газетой;

Сосуд «Наказанное любопытство»

ВОПРОСЫ ЗАОЧНОЙ ВИКТОРИНЫ ПО ФИЗИКЕ

Почему трудно вытащить ноги, увязшие в размокшей глине? ( когда нога приподнимается, под ней создается разреженное пространство, так как глина плотно охватывает обувь. При ходьбе в таких условиях человеку приходится преодолевать силу атмосферного давления)

Если приложить плотно к губам лист дерева и быстро втянуть воздух, то лист с треском разрывается. Почему? ( при вдохе грудная клетка расширяется, и в полости рта создается разрежение. Снаружи на лист действует большая сила атмосферного давления, чем изнутри, поэтому лист разрывается)

Если в банке, наполненной соком, которая не имеет более никаких, даже маленьких отверстий, проткнуть крышку, то сок вскоре перестает вытекать из банки. Почему? ( над соком образуется разреженное пространство, и дальнейшему вытеканию сока препятствует атмосферное давление)

Почему вода не выливается из стакана, частично наполненного водой, если его плотно закрыть бумагой и перевернуть вверх дном? ( после переворачивания стакана между дном и водой образуется разреженное пространство, поэтому вода удерживается в стакане атмосферным давлением)

Почему сок втягивается вверх, когда ее втягивают через трубочку? ( при втягивании сока грудная клетка расширяется, и в полости рта создается разреженное пространство. На поверхность же воды действует атмосферное давление. Разность давлений заставляет сок подниматься по трубочке)

Если глубоководную рыбу быстро вытащить на поверхность моря, то ее внутренние органы раздуваются и рыба гибнет. Почему? ( на больших глубинах моря существует большое гидростатическое давление, которое уравновешивается внутренним давлением в организме рыбы. Если рыба окажется на поверхности моря, то давление в организме не будет уравновешиваться внешним давлением, поэтому рыба раздувается, внутренние органы ее лопаются и рыба гибнет)

Если сморщенное яблоко положить под колпак насоса и выкачать воздух, то кожура его распрямляется. Почему? ( в яблоке содержатся газы. При уменьшении внешнего давления они расширяются и тем самым распрямляют кожуру яблока)

Зачем при выстреле из орудия артиллеристы открывают рот? ( чтобы давление на барабанную перепонку изнутри стало равным давлению снаружи)

Всем известно, что обычная муха свободно ходит по потолку. Сможет ли она так же свободно перемещаться по потолку в безвоздушном пространстве? ( нет, не сможет. При движении по потолку муха удерживается за счет атмосферного давления. На концах ножек у нее имеются небольшие присоски, действие которых основано на атмосферном давлении)

Какое значение имеет атмосферное давление для сочленения костей в нашем организме? ( благодаря отсутствию воздуха между гладкими поверхностями суставов атмосферное давление прочно прижимает суставы друг к другу)