Кошляк Жанна Ивановна, учитель начальных классов, классный руководитель 4 класса «А» КРО.

Koshlyak Zhanna Ivanovna, the teacher of initial classes, classroom teacher, grade 4 "A" KRO.

Аннотация

Технология развития критического мышления, как средство активации учебно-познавательной деятельности учащихся с особыми возможностями здоровья.

Technology of critical thinking development as a means of activation of educational-cognitive activity of students with special needs.

В силу понятных причин, проблемой является возможность активизации некоторых инновационных педагогических технологий в образовательном процессе у детей, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования.

Цель учителя - умело внедрить технологию развития критического мышления в учебный процесс младших школьников, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования, что позволит им овладеть навыками коммуникации, как средством достижения учебной цели.

Данное направление работы актуально, поскольку, несмотря на уровень потенциальных возможностей и школьных навыков, а также, исходя из особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, технология, введенная в процесс, развивает ценные компетенции учеников, позволяющие удерживать цель учебной деятельности, активно, самостоятельно и с интересом проходить путь осмысления учебного материала, анализировать, подвергать рефлексии новое знание и процесс его получения.

The problem is the possibility of revitalization of some of the innovative pedagogical technologies in the educational process of the children enrolled in the adapted General education programs of primary General education.

Goal - teachers implement the technology of critical thinking development in the educational process of children learning an adapted General education programs of primary General education that will enable them to master the skills of communication as means of achieving educational goals.

This work is important because, despite the level of potential opportunities and school skills, as well as on the basis of the special educational needs of students with special health needs, technology introduced in the process develops valuable competencies of pupils in order to retain the purpose of the training activities, actively, independently and with interest to pass the path of understanding the teaching material, to analyze and to expose the reflection of new knowledge and the process of its receipt.

Ключевые слова:

Технология развития критического мышления Technology of critical thinking development

Вызов – осмысление – рефлексия challenge – comprehension – reflection

Тонкие и толстые вопросы Thin and thick questions

Прием «Выглядит, как… Звучит, как...» Welcome "Looks like... Sounds like..."

Прием «Кластер» The Method Of "Cluster"

Ромашка Блума Daisy bloom

Прием «Верите или не верите?» Reception "Believe it or not?"

Синквейн Sinquan

Интерактивный, творческий, рефлексивный локус Interactive, creative, reflexive locus

Успех школьника и педагога складывается из двух простых действий: конструируй свое собственное знание - получай при этом положительные эмоции.

Реализовать данные действия и почувствовать себя успешным помогает внедрение в образовательный процесс технологии развития критического мышления.

Данная система, как мне кажется, чудесных методов и приёмов, объединенных в образовательное явление, по праву являющееся колыбелью ФГОС НОО, настолько технологично и конструктивно, что используя её несколько лет, не нарадуюсь своей педагогической находке. Возможно ли инновационную технологию активировать в образовательном процессе у детей, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования?

Несомненно, умелое внедрение технологии развития критического мышления в учебный процесс поможет детям, обучающимся по адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования в овладении навыками коммуникации, как средством достижения учебной цели. Несмотря на уровень потенциальных возможностей и школьных навыков, а также, исходя из особых образовательных потребностей учащихся с особыми возможностями здоровья, технология, введенная в процесс, разовьет:

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности на всех стадиях урока;

любознательность, наблюдательность и способность задавать вопросы на стадии «осмысления»;

умение ставить и удерживать цель учебной деятельности во время стадии «вызова»;

умение планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах от «вызова» до «рефлексии»;

умение осуществлять словесный отчет о процессе получения нового знания и результатах; оценивать процесс и результат своей деятельности на стадии «рефлексии».

Составляющие технологии развития критического мышления направлены на развитие интерактивного, творческого, рефлексивного локуса младшего школьника, стратегически действуют независимо от предметного содержания учебной деятельности (будь то математика, русский язык, окружающий мир или внеурочное занятие) по единой модели «вызов – осмысление – рефлексия». Данная инновационно – педагогическая технология, способна усиливать имеющиеся у ученика и учителя рефлексивные механизмы, обучать рефлексии и технологически её обеспечивать.

Практики знают, что способов игровых постановок проблем, так называемого «вызова знаний» в науке педагогической инноватики великое множество, но самые действенные из них те, которые базируются на ранее приобретённом ребёнком опыте, причем, даже не учебном, а чаще бытовом.

Роль учителя, как говорил К. Д. Ушинский «…дать ученику средство активно извлекать полезные знания не только из книг, но и из предметов, его окружающих, из жизненных событий, из истории собственной души. Обладая такой умственной силой…, человек будет учиться всю жизнь, что, конечно, и составляет одну из главнейших задач школьного обучения». [2, 109].

Как можно реализовать «вызов уже имеющихся знаний для приобретения новых»? Что означает технологичный активный поиск и «осмысление информации»? И, наконец, как происходит рефлексия, на стадии которой найденная информация анализируется, интерпретируется и творчески перерабатывается? Опишу наиболее адаптированные для начального звена школы приемы и методы технологии, в зависимости от стадии урока и приведу краткие примеры своей практики.

Иллюстрация №1

Часто у обучающихся нет первоначального знания по какой- либо теме, тогда на стадиях от «вызова до рефлексии» работают вопросы «Тонкие и толстые», ромашка Блума, стратегия «Верю, не верю», синквейн, а также прием «Выглядит, как…Звучит, как...» и, конечно же, графические кластеры…

Например, на уроке окружающего мира в 3 классе, обучение детей которого ведется по адаптированным школьным программам, при изучении темы «Опасные места» применяю технологичный прием, который формирует умение работать с «Тонкими и толстыми вопросами». Тонкие - требуют простого односложного ответа на стадии «вызова» и основываются на уже имеющемся детском опыте, а толстые - требуют развернутого, подробного ответа, который обучающиеся сразу дать не могут, это и подталкивает их к стадии «активного осмысления» и поиску нужной информации. На стадии «рефлексии» детям предстоит самим задавать толстые вопросы с элементом предположения. Целесообразно урок закончить анализом, с помощью кластера, где основную «ягоду в грозди» на доске заполняет учитель, остальные – учащиеся.

Таблица № 1

| Тонкие вопросы | Толстые вопросы |

| Кто сможет спасти из лифта? | Почему? |

| Что является самым опасным местом в квартире? | Предположите, что будет если…. |

| Когда трансформаторная будка смертельно опасна? | Объясните, почему? |

| Может ли пустырь, парк, лес быть опасными? | Что если там злоумышленник ? |

| Будет ли опасно зимой находиться на льду? | В чем различие между льдом зимой и в начале весны или в конце осени? |

| Могли ли дети умереть на стройплощадке? | Почему вы так считаете? |

| Согласны ли вы, что без взрослых нельзя выходить на лед озера и реки? | Предположите, что будет если… |

Рассмотрю прием «Выглядит, как… Звучит, как...» для урока литературного чтения при изучении стихотворения «Что ты тискаешь утёнка?» Саши Чёрного. На доске в начале урока заготовлена пустая таблица с заголовками. Учитель после нескольких заданных им вопросов, присваивает каждой строке первой колонки понятие или название предмета.

- Маленькая водоплавающая беззащитная птица, выглядит, как….(дети хором дополняют) утёнок. Толстый, живет в мутных африканских водоемах…(бегемот). Маленький-это….(малыш). Тот, кто больше, это….(большой). Чем человек может сжать предмет? (ладонями). А чем может сжать бегемот? (лапами).

Ученикам предлагается придумать слуховые ассоциации, которые у них возникли и записать во вторую колонку.

Таблица № 2

| Выглядит, как… | Звучит, как… |

| утёнок | кря |

| бегемот | танк |

| малыш | плачет |

| большой | как громкий топот |

| Руки (ладони) | больно, как удар камня |

| Лапы | Чудовище – мощное, рычит |

Затем идет знакомство с новым произведением на стадии «осмысления».На стадии «рефлексии» возвращаемся к таблице: - Теперь объясните смысл следующих строк: «Лапы мальчика не шутки, чуть притиснешь – и капут!» Почему мы сначала посчитали, что лапы могут быть только у мощного рычащего чудовища? (- Мы еще не прочли стихотворение и не знали, что руки мальчика, могут быть как лапы чудовища для испугавшегося утенка.)

- Предположите, как бы вы себя повели, если бы бегемот захотел с вами от скуки поиграть, зажав в лапах? И.т.д. Дети «проживают» ситуацию и наперебой, непроизвольно, высказывают свое видение основного смысла произведения.

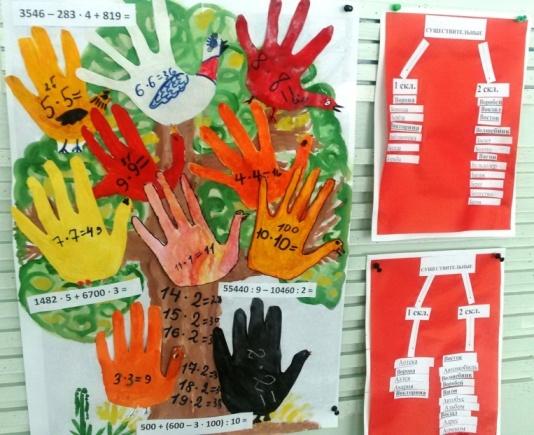

Прием «Кластер» заключается в выделении смысловых единиц любого явления, предмета, темы в графическом оформлении их в определенном порядке. В начальной школе приемлемы однорядные кластеры, но имеются исключения. Всё зависит от того, какой материал систематизируется. Кластер универсален потому, что может стать ведущим приёмом, как на стадиях «вызова и рефлексии», так и стратегией всего урока в целом, и что немаловажно, очень позитивно воспринимается ребятами, имеющими любой уровень школьных навыков. С кластерами эффективно работать как фронтально, группой, парой, так и индивидуально. Например, при изучении литературных произведений удобно конструировать «многорядные кластеры» для систематизации главных и второстепенных, отрицательных и положительных героев и их ключевых качеств характера. На уроке русского языка можно, без сомнения, организовать простой и сложный кластер по любой теме. Многие учащиеся моего класса умеют анализировать пройденное по совместно созданному кластеру, а некоторые способны, удерживая цель стадии «осмысления», создать содержательную «гроздь» сами.

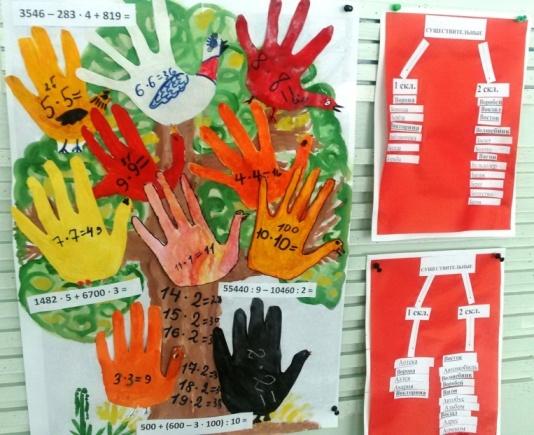

Команда методистов и педагогов новаторов, которые первыми перевели с английского, описали и адаптировали технологию в России, утверждают, что её прием «гроздь» в математике применить практически невозможно. Мною успешно апробирован данный прием при изучении темы «Уравнения» в 3 классе на стадии «рефлексии».

Команда методистов и педагогов новаторов, которые первыми перевели с английского, описали и адаптировали технологию в России, утверждают, что её прием «гроздь» в математике применить практически невозможно. Мною успешно апробирован данный прием при изучении темы «Уравнения» в 3 классе на стадии «рефлексии».

Иллюстрация № 2

Иллюстрация № 3

Всем известная, популярная ромашка Блума применяется в образовательном процессе младших школьников часто, и как прием имеет свои корни. В России не прижилось название «ромашка вопросов», поскольку крепко слилось с ней слово «блум» (с немецкого «цветок»), а также Блум - фамилия создателя систематики вопросов, которые по таксономии должны включать в себя: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценку. Очевидно, что вопросы нужны для того, чтобы ориентироваться в окружающем мире, и тот, кто умеет их задавать, ориентируется лучше, чем тот, кто не умеет.

Популярность ромашка Блума обрела не случайно. Технологическая стратегия систематической работы с категориями вопросов этого приема даёт возможность вывести учащихся за рамки когнитивных умений (читать, писать, считать) – в поле метакогнитивного опыта (умение планировать, предвосхищать, оценивать, предполагать, фантазировать). Каждый из шести лепестков содержит свой тип вопроса: простой, уточняющий, интерпретационный, творческий, оценочный, практический. Форма приёма «радует» глаз, что для детей начальной школы немаловажно. Динамичность использования «ромашки», а именно, манипуляции с лепестками, вовлекают в опрос всех детей класса, потому что это интересно и сообразно младшему школьному возрасту. Работа с вопросами ромашки Блума непроизвольно из репродуктивной переходит в продуктивную, что само по себе очень ценно. Приведу примеры вопросов на уроке обобщения по теме «Растрёпанный воробей» К. Паустовского, которые составлены детьми. Выделенные слова помогут Вам сконструировать свои вопросы.

Таблица № 3

| Почему Маше показалось, что у мамы в корзине вдруг расцвели красные цветы после спектакля «Золушка», в котором мама танцевала? |

| Кто и что не спали в тот вечер, когда непрерывно шел снег? |

| Если я правильно поняла, то вороне что-то снилось? |

| Что изменилось бы в мире, не будь у людей закрытых окон? |

| Чем в этом рассказе ворона отличается от воробья? |

| Как бы вы поступили на месте мамы, если бы Пашка не прилетел и не принес брошку? |

Следующий прием «Верите или не верите?» хорош, если в опыте учащихся информации по изучаемому материалу вообще нет, стратегически действует на стадии «вызова» по новой теме; может быть представлен в виде таблицы, где в левом столбце учащиеся работают с утверждениями или вопросами, начинающимися с фразы «Правда ли, что….», отвечая на вопросы. В правый столбец учащиеся относят пометки + и - или «да», «нет» на стадии «рефлексии». Это универсальный прием технологии, позволяющий работать с любыми видами текста, а также математическим материалом. После стадии «осмысления», возвращаясь к содержимому левой колонки, ребята утверждают или опровергают его. Данный прием может иметь форму цветка, где на лепестках расположены вопросы; форму бабочки с вопросами на крыльях и т.д. Например: 3 класс, литературное чтение, произведение «Слон» А. Куприна. После того, как прозвучат ответы на данные используемые вопросы, учитель рекомендует прочитать параграф или текст первично, найти доказательства, подтверждения своим предположениям или опровергнуть ответы словами из текста.

- Правда ли, что слон может поместиться в квартире?

- Правда ли, что обезьянка может танцевать в красной юбке или синих штанишках?

- Правда ли, что хобот точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними гибкий подвижный палец?

- Правда ли, что слоны видят сны?

- Правда, что глаза у слона никогда «не смеются»? Можно расширить задание таблицы на стадии «рефлексии», попросив учащихся дополнить список утверждений так, если бы они сами были учителями. Вопросы в таблице можно заменить утверждениями, или наоборот. Как я организую работу со сложными новыми понятиями? Мне тем более интересно применить данный прием в таком случае. Например, раздел окружающего мира «Чему учит экономика?», тема « Для чего нужна экономика»

Таблица № 4,5

| Верите, ли вы: | Да | Нет |

У человека есть потребность одеваться. |

|

|

Книга-это товар. |

|

|

Продукты питания, одежда, посуда, мебель, дом, автомобиль, мебель- это товар. |

|

|

Когда тебя стригут в парикмахерской - это услуга. |

|

|

Сахар, пакетик для чая – это услуга. |

|

|

Или, например, по предмету математика при изучении названий элементов сложения:

| Верите ли вы, что: | Да | Нет |

На первом месте при сложении стоит второе слагаемое. |

|

|

На втором месте при сложении стоит первое слагаемое. |

|

|

Таким образом, при использовании учителем технологии развития критического мышления, как целостной стратегии, ребята возвращаются к тексту осмысленно и не единожды, это и делает процесс чтения более внимательным, продуктивным; мышление - критичным, усиливая рефлексивные умения учащихся.

Синквейн – тоже популярный прием на стадии «рефлексии», но может быть и стратегией всего занятия, применяемой уже с 1 класса. Это, по сути, синтез информации, изложенный в лаконичной форме, который побуждает осуществить рефлексию. Правила таковы: первая строка – понятие, далее описание темы в двух прилагательных, затем три глагола, относящихся к теме; потом – чувство (из четырех слов), выражающие отношение к теме. В пятой строке - повторение сути, но уже в контексте приобретенного знания.

Целью написания синквейна может быть отработка понятий или рефлексивная оценка пройденного. Данный прием технологии может помочь организовать итоговое повторение, резюмировать полученную информацию, оценить понятийный багаж учащихся, научить излагать сложные чувства и представления в краткой форме.

Вот такой итоговый синквейн составляют педагоги-слушатели программы курсов повышения квалификации после первичного знакомства с содержанием и целью технологией критического мышления. (Из собственного опыта работы лектора в реализации программы курсов повышения квалификации)

Таблица № 6

|

|

| Моя любимая технология |

|

|

|

| развивающая |

| творческая |

|

|

| помогает | дает инструмент | выводит в поле метакогнитивного опыта |

|

| сложно | рискованно | изучаемо | нужно |

|

|

|

| Эврика! |

|

|

Еще пару лет назад, после внедрения в свою практику методов и приемов данной технологии, осмысливая ее суть, у меня появилось ощущение, что именно таким «средством активно извлекать» она и является. На данном этапе я убеждаюсь в правильности своих суждений ежедневно… Причём, вышеописанные приемы и методы, лишь малая часть содержания технологии развития критического мышления, но именно благодаря им, дети при любом уровне школьных навыков, конструируя свое собственное знание, получают положительные эмоции.

Иллюстрация № 4

Иллюстрация № 4

Иллюстрация № 5,6

Источники:

Ирина Валентиновна Муштавинская «Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя»: Учебно-методическое пособие. 2-е изд.- СПб.: КАРО, 2014. (Серия "Петербургский вектор введения ФГОС ООО)

Ушинский К.Д. Собр. соч. в 11 томах. М.Л., 1950. Т. 2. С. 500

Кошляк Ж. И. Взаимодействие педагога с родителями по организации работы объединения «Почемучки», как фактор повышения экологической культуры учащихся. Научно-методический журнал ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» №1, 2016, «ПОИСК»

http://popart.mirtesen.ru/blog/43123584892/%22I-vnov-ob-innovatsiyah.%22Koshlyak-ZHanna-Ivanovna,-uchitel-nac

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/02/03/i-vnov-ob-innovatsiyakh

Команда методистов и педагогов новаторов, которые первыми перевели с английского, описали и адаптировали технологию в России, утверждают, что её прием «гроздь» в математике применить практически невозможно. Мною успешно апробирован данный прием при изучении темы «Уравнения» в 3 классе на стадии «рефлексии».

Команда методистов и педагогов новаторов, которые первыми перевели с английского, описали и адаптировали технологию в России, утверждают, что её прием «гроздь» в математике применить практически невозможно. Мною успешно апробирован данный прием при изучении темы «Уравнения» в 3 классе на стадии «рефлексии».

Иллюстрация № 4

Иллюстрация № 4