писатель советского периода, врач, драматург, театральный режиссёр и актёр. Автор романов, повестей, рассказов, пьес, киносценариев и фельетонов, написанных в 1920-е годы.

Известные произведения: «Собачье сердце», «Записки юного врача», «Театральный роман» («Записки покойника»), «Белая гвардия», «Роковые яйца», «Дьяволиада», «Иван Васильевич» и роман, принёсший писателю мировую известность, — «Мастер и Маргарита», экранизированный как в России, так и в других странах.

Биография

Ранние годы (1891—1921)

Родился 3 (15) мая 1891 года (согласно дневнику[7] Елены Булгаковой, праздновал день рождения 16 мая[a]) в семье доцента (с 1902 года — профессора) Киевской духовной академии Афанасия Булгакова (1859—1907) и его жены, преподавательницы женской прогимназии, Варвары Михайловны (в девичестве — Покровской; 1869—1922), в 1890 году начавших совместную жизнь на Воздвиженской улице, 28[8] в Киеве.

Крещён в Крестовоздвиженской церкви на Подоле 18 мая. Крёстной матерью была его бабушка Олимпиада Ферапонтовна Булгакова[9], крёстным отцом — Николай Иванович Петров.

В семье было семеро детей: Михаил (1891—1940), Вера (1892—1972), Надежда (1893—1971), Варвара (1895—1956), Николай (1898—1966), Иван (1900—1969) и Елена (1902—1954).

Дом в Киеве, в котором в 1906—1921 гг. жил Булгаков

В 1909 году окончил Первую киевскую гимназию и поступил на медицинский факультет Киевского университета. Выбор профессии врача объяснялся тем, что оба брата матери, Николай и Михаил Покровские, были врачами, один — в Москве, другой — в Варшаве, оба хорошо зарабатывали. Михаил — терапевт, был врачом Патриарха Тихона, Николай — гинеколог — имел в Москве прекрасную практику. Булгаков в университете учился 7 лет — имея освобождение по состоянию здоровья (почечная недостаточность), подавал рапорт для службы врачом на флоте и после отказа медицинской комиссии попросил послать его добровольцем Красного Креста в госпиталь. 31 октября 1916 года получил диплом об утверждении «в степени лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами, законами Российской Империи, сей степени присвоенными»[10].

В 1913 году женился на Татьяне Лаппе (1892—1982). Денежные трудности начались уже в день свадьбы. Это можно увидеть в воспоминаниях Татьяны Николаевны: «Фаты у меня, конечно, никакой не было, подвенечного платья тоже — я куда-то дела все деньги, которые отец прислал. Мама приехала на венчанье — пришла в ужас. У меня была полотняная юбка в складку, мама купила блузку. Венчал нас о. Александр»[11]. Отец Татьяны в месяц присылал 50 рублей, достойную по тем временам сумму. М. А. Булгаков не любил экономить и был человеком порыва. Если ему хотелось проехаться на такси на последние деньги, он без раздумья решался на этот шаг: «Мать ругала за легкомыслие. Придём к ней обедать, она видит — ни колец, ни цепи моей. „Ну, значит, всё в ломбарде!“»[11]

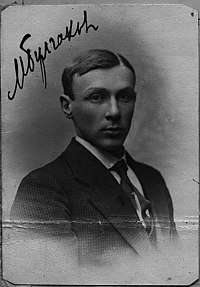

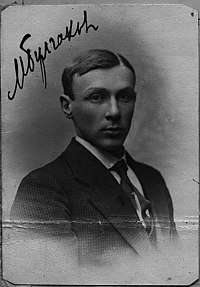

Булгаков Михаил Афанасьевич, студент Киевского университета Св. Владимира, 1916 год. Государственный архив Киева

После начала Первой мировой войны несколько месяцев работал врачом в прифронтовой зоне. Будучи в составе российской армии, работал военным врачом во время Брусиловского прорыва, пребывая в Каменце-Подольском, а затем — в Черновцах. Затем был направлен на работу в село Никольское[12] Смоленской губернии, после чего работал врачом в Вязьме.

С 1917 года стал употреблять морфий, сначала с целью облегчить аллергические реакции на антидифтерийный препарат, который принял, опасаясь дифтерии после проведённой операции. Затем приём морфия стал регулярным. Это состояние отразилось в рассказе «Морфий», завершённом в 1927 году. Черновик будущего произведения под названием «Недуг» Булгаков, по свидетельству первой жены, набрасывал во время болезни. Именно Татьяна Лаппа в конце концов помогла будущему писателю избавиться от пагубного пристрастия, терпела его истерики и впрыскивала дистиллированную воду вместо морфия[13].

Весной 1918 года вернулся в Киев, где начал частную практику как врач-венеролог.

Во время Гражданской войны в последние дни Гетманата (декабрь 1918 года) записался добровольцем (по иным сведениям был мобилизован) в офицерские дружины для защиты Киева от войск Директории[14]. В феврале 1919 года Булгаков был мобилизован как военный врач в армию Украинской Народной Республики[15]. Затем, по своим воспоминаниям, работал врачом Красного Креста. После взятия Киева Добровольческой армией в августе 1919 года ушёл в Вооружённые силы Юга России и был назначен военным врачом в 3-й Терский казачий полк, в рядах которого принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе против восставших горских племён[14]. Печатался в газетах («Грядущие перспективы»). Во время отступления Добровольческой армии в начале 1920 года был болен тифом и поэтому вынужденно не покинул страну.

После выздоровления, во Владикавказе, появились его первые драматургические опыты, — двоюродному брату он писал 1 февраля 1921 года: «Я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать — писать». С 15/28 февраля 1920 года во Владикавказе начала выходить новая, ежедневная, беспартийная, политическая и литературно-общественная газета «Кавказ». В числе сотрудников газеты впервые была названа фамилия Булгакова. Неизвестно, что успел Булгаков опубликовать на ее страницах. Но через много лет он скажет: «Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе»[16].

Начало творчества (1921—1930)

В декабре 1917 года впервые приехал в Москву к своему дяде, известному московскому врачу-гинекологу Н. М. Покровскому, ставшему прототипом профессора Преображенского из повести «Собачье сердце». C 18 февраля 1934 года Булгаковы жили в доме 3/5 по ул. Фурманова (ныне — Нащокинский переулок)[17][18][19]. Подробнее о московских адресах Булгакова см. далее[⇨].

Мемориальная доска в честь Булгакова на здании областной больницы в городе Черновцы (Украина), где в 1916 году он трудился хирургом

В конце сентября 1921 года окончательно переехал в Москву[20] и начал сотрудничать как фельетонист со столичными газетами («Гудок», «Рабочий») и журналами («Медицинский работник», «Россия», «Возрождение», «Красный журнал для всех»). В это же время он опубликовал некоторые свои произведения в газете «Накануне», выпускавшейся в Берлине. С 1922 по 1926 год в газете «Гудок» было напечатано более 120 репортажей, очерков и фельетонов Булгакова.

Первый рассказ «Необыкновенные приключения» был опубликован в журнале «Рупор» № 2 за 1922 год[21].

В 1923 году вступил во Всероссийский союз писателей. В 1924 году он познакомился с недавно вернувшейся из-за границы Любовью Белозерской (1895—1987), которая в 1925 году стала его женой.

В № 4 и 5 Ежемесячного общественно-литературного журнала «Россия» за 1925 год были напечатаны первая и вторая части романа Булгакова «Белая гвардия», третья часть тогда так и не вышла по причине закрытия журнала. В феврале в альманахе «Недра» публикуются «Роковые яйца», а в июле у Булгакова вышла первая отдельная книга «Дьяволиада. Рассказы». Она была переиздана в следующем году. В середине 1926 года в Ленинграде вышла вторая книга — сборник рассказов в серии «Юмористическая иллюстрированная библиотека журнала „Смехач“», затем в этом же году — третья и последняя российская прижизненная книга писателя — сборник рассказов «Трактат о жилище», опубликованный издательством «ЗИФ».

Михаил Булгаков (1926)

В 1926 году ОГПУ провело у писателя обыск, в результате которого были изъяты личный дневник и машинописные экземпляры повести «Собачье сердце», которую начальник Главлита Лебедев-Полянский в докладе ЦК партии назвал «явно контрреволюционной»[22]. Спустя несколько лет дневник был ему возвращён, после чего сожжён самим Булгаковым (больше он никогда дневников не вёл). Дневник дошёл до наших дней благодаря копии, снятой на Лубянке. 22 сентября 1926 года Булгаков был вызван в ОГПУ на допрос; там он прямо признался: «в своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России…Мои симпатии были всецело на стороне белых»[23].

С октября 1926 года во МХАТе с большим успехом шла пьеса «Дни Турбиных». 24 сентября Наркомпрос разрешил её постановку (только во МХАТ и только на год, но позже разрешение несколько раз продлевалось). На следующий день ОГПУ запретил пьесу; окончательно разрешение утвердил Сталин на заседании Политбюро 30 сентября[24]. Пьеса Сталину понравилась. Распространено утверждение, что Сталин смотрел спектакль 15 раз[25], число 15 не находит документальных подтверждений, поскольку фиксировать присутствие Сталина в театре было запрещено, однако, по мнению Л. М. Яновской, Сталин определённо смотрел спектакль неоднократно[26].

В своих выступлениях И. Сталин говорил, что «Дни Турбиных» — «антисоветская штука, и Булгаков не наш»[27], но когда пьеса была запрещена, Сталин велел вернуть её (в январе 1932 года), и до войны она больше не запрещалась. Тем не менее ни на один театр, кроме МХАТа, это разрешение не распространялось[25]. Сталин отмечал, что впечатление от «Дней Турбиных» в конечном счёте было положительное для коммунистов (письмо В. Биллю-Белоцерковскому, опубликованное самим Сталиным в 1949 году[28][29][30][31]).

Одновременно в советской прессе проходит интенсивная и крайне резкая критика творчества Булгакова. По его собственным подсчётам, за 10 лет появилось 298 ругательных рецензий и 3 благожелательных[25]. Среди критиков были влиятельные литераторы и чиновники от литературы (Маяковский, Безыменский, Авербах, Шкловский, Керженцев, Киршон и другие)[32][25].

Сознание своего полного, ослепительного бессилия нужно хранить про себя.Из письма Булгакова к Вересаеву[33].

В конце октября 1926 года в театре им. Вахтангова с большим успехом прошла премьера спектакля по пьесе Булгакова «Зойкина квартира».

В Москве в 1928 году прошла премьера пьесы «Багровый остров». У Булгакова возник замысел романа, позднее названного «Мастер и Маргарита». Писатель также начал работу над пьесой о Мольере («Кабала святош»).

В 1929 году познакомился с Еленой Шиловской, которая стала его третьей, последней женой в 1932 году.