Введение.

В окружающем нас пространстве – родном микрорайоне, поселке или деревне, в ближайшем парке, на даче – вряд ли найдется природный объект более привлекательный, чем водоем. Даже небольшой пруд или ручей – это окно в совершенно иной, незнакомый нам мир, населенный необычными и очень интересными существами. Какая - то странная сила влечет нас на его берег, заставляет склониться над водой, заглянуть в глубину. Может быть, это чувство дома? Ведь жизнь зародилась именно в воде, и уже потом предприняла отважный бросок на суровую и негостеприимную сушу. Так или иначе, но изучение водных обитателей, их жизни и повадок – захватывающий процесс. Он еще интересен и тем, что с помощью обитающих в воде организмов мы можем узнать состояние самого водоема, оценить качество воды в нем. «Как это сделать?» - вот вопрос, на который мы хотим ответить. Поэтому, целью нашей работы явилась оценка состояния реки Леуза с помощью донных организмов, то есть биоиндикация водоема. Лучшими «приборами», оценивающими качество воды, являются сами водные обитатели.1 Конечно, эти «приборы» тоже не идеальны: например, у них нет стрелок и шкал. Поэтому с помощью методов биоиндикации мы можем оценить только общий уровень загрязненности, но не узнаем точных концентраций того или иного вещества. Зато эти методы относительно дешевы и не требуют специального оборудования. Многие из них довольно просты и могут быть использованы в работе юными исследователями. . Мы считаем, что наша работа актуальна, так как экологическое состояние реки важно для всех жителей села. Она взаимосвязана с прудом и от её состояния зависит многообразие местной флоры и фауны .Для достижения целей работы поставили следующие задачи:

1.Сбор организмов бентоса.

2. Определить к какой систематической группе они относятся

3. Используя индексы Вудивисса и Майера оценить состояние реки

4. Сделать выводы по итогам исследования

Исследования проводились в июне 2016года.

Методики оценки состояния водоёма

1. Биотический индекс Вудивисса (Индекс реки Трент)

Один из наиболее надёжных и широко используемых в мире методов биологической оценки качества воды. Относительная трудоёмкость и сложность работы с его помощью окупается высокой достоверностью получаемых результатов.

Индекс Вудивисса учитывает сразу два параметра бентосного сообщества: общее разнообразие беспозвоночных и наличие в водоёме организмов, принадлежащих к «индикаторным» группам. В эти группы объединены животные, характеризующиеся определённой степенью сапробности. При повышении степени загрязнённости водоёма представители этих групп исчезают из него примерно в том порядке, в каком они приведены в табл. 1.

Таблица 1. Биотический индекс Вудивисса

| Наличие видов – индикаторов | Кол-во видов – индикаторов | Общее количество присутствующих групп бентосных организмов |

| 0 – 1 | 2 – 5 | 6 – 10 | 11 – 15 | 16 – 20 | более 20 |

| Нимфы веснянок

(Plecoptera) | более 1 | – | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 – … |

| 1 вид | – | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 – … |

| Нимфы поденок

(Ephemeroptera) * | более 1 | – | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 – … |

| 1 вид | – | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 – … |

| Личинки ручейников

( Trichoptera ) | более 1 | – | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 – … |

| 1 вид | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 – …

|

| Бокоплавы | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 – … |

| Водяной ослик | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 – … |

| Олигохеты или личинки звонцов | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 – … |

| Отсутствуют все названные группы | | 0 | 1 | 2 | – | – | – |

* — кроме вида Baetis rhodani.

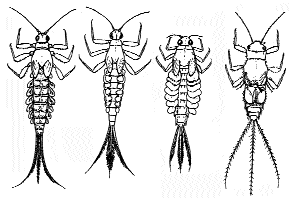

Индекс используется только для исследования рек умеренного пояса и даёт оценку их состояния по пятнадцатибалльной шкале. Методика не пригодна для оценки состояния озёр и прудов. Для работы по методу Вудивисса могут быть использованы как материалы дночерпательных проб, так и проб, отобранных сачком. Но важно указать, какой способ отбора и какой объём материала был использован. Для оценки состояния водоёма по методу Вудивисса нужно: 1. Выяснить, какие индикаторные группы имеются в исследуемом водоёме. Поиск начинают с наиболее чувствительных к загрязнению индикаторных групп: веснянок, затем поденок, ручейников и т.д. — именно в таком порядке индикаторные группы расположены в таблице. Если в исследуемом водоёме имеются нимфы веснянок (Plecoptera) — самые «чуткие» организмы, то дальнейшая работа ведётся по первой или второй строке таблицы (рис. 1). По первой — если найдено несколько видов веснянок, и по второй — если найден только один.

Рис. 1. Некоторые организмы — индикаторы чистой воды (по Н.А. Березиной).

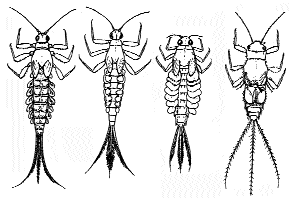

Если нимф веснянок в наших пробах нет — ищем в них нимфы поденок (Ephemeroptera) — это следующая по чувствительности индикаторная группа (рис. 2). Если они найдены, работаем с третьей или четвёртой строкой таблицы (опять же по количеству найденных видов). При отсутствии нимф поденок обращаем внимание на наличие личинок ручейников (Trichoptera) (рис. 3) и т.д.

Рис. 2. Личинки подёнок (Ephemeroptera).

Рис. 3. Личинки ручейников (Trichoptera) и их домики.

2. Оценить общее разнообразие бентосных организмов.

Методика Вудивисса не требует определить всех пойманных животных с точностью до вида (это бывает трудно сделать даже профессионалу). Достаточно определить количество обнаруженных в пробах «групп» бентосных организмов. За «группу» принимается:

любой вид плоских червей;

класс малощетинковые черви;

любой вид моллюсков, пиявок, ракообразных, водяных клещей;

любой вид веснянок, сетчатокрылых, жуков;

любой род поденок кроме Baetis rhodani;

любое семейство ручейников;

семейство комаров-звонцов (личинки) кроме Chironomus sp.;

Chironomus sp.;

личинки мошки (семейство Simuliidae);

каждый известный вид личинок других летающих насекомых.

Определив количество обнаруженных в пробе групп, находим соответствующий столбец табл. 1.

3. На перекрестке найденных нами столбца и строки в таблице находим значение индекса Вудвисса, характеризующее исследуемый водоём.

Если водоём получает от 0 до 2 баллов — он сильно загрязнён, относится к полисапробной зоне, водное сообщество находится в сильно угнетённом состоянии. Оценка 3–5 баллов говорит о средней степени загрязнённости (альфа-мезосапробный), а 6–7 баллов — о незначительном загрязнении водоёма (бета-мезосапробный). Чистые (олигосапробные) реки обычно получают оценку 8–10 баллов, а особенно богатые водными обитателями участки могут быть оценены и более высокими значениями индекса.

2. Индекс Майера

Это более простая методика, основные преимущества которой: никаких беспозвоночных не нужно определять с точностью до вида; методика годится для любых типов водоёмов. Метод использует приуроченность различных групп водных беспозвоночных к водоёмам с определённым уровнем загрязнённости. Организмы-индикаторы отнесены к одному из трёх разделов (см. табл. 2).

Таблица 2. Индекс Майера

| Обитатели чистых вод | Организмы средней степени чувствительности | Обитатели загрязненных водоёмов |

| Нимфы веснянок | Бокоплав | Личинки комаров-звонцов |

| Нимфы поденок | Речной рак | Пиявки |

| Личинки ручейников | Личинки стрекоз | Водяной ослик |

| Личинки вислокрылок | Личинки комаров-долгоножек | Прудовики |

| Двустворчатые моллюски | Моллюски-катушки | Личинки мошки |

| | Моллюски-живородки | Малощетинковые черви |

Нужно отметить, какие из приведённых в таблице индикаторных групп обнаружены в пробах. Количество обнаруженных групп из первого раздела таблицы необходимо умножить на три, количество групп из второго раздела — на два, а из третьего — на один. Получившиеся цифры складывают. Значение суммы и характеризует степень загрязнённости водоёма. Если сумма более 22 — вода относится к первому классу качества. Значения суммы от 17 до 21 говорят о втором классе качества (как и в первом случае, водоём будет охарактеризован как олигосапробный). От 11 до 16 баллов — третий класс качества (бета-мезосапробная зона). Все значения меньше 11 характеризуют водоём как грязный (альфа-мезосапробный или же полисапробный).

.3. Олигохетный индекс Гуднайт-Уотлея

Эта простая, но надёжная методика биоиндикации используется только для определения загрязнения водоёма органическими веществами. Важно помнить, что для определения значений олигохетного индекса годятся только материалы дночерпательных проб.

Значение индекса (а) равняется отношению количества обнаруженных в пробе олигохет (малощетинковых червей) к общему количеству организмов (включая и самих червей) в процентах:

После чего степень загрязнения воды органическими веществами определяется по табл. 3.

Таблица 3. Олигохетный индекс Гуднайт–Уотлея

| Значение индекса % | Степень загрязнения воды | Kласс качества |

| Менее 30 | Отсутствие загрязнения | 1–2 |

| 30–60 | Незначительное | 2–3 |

| 60–70 | Умеренное | 3–4 |

| 70–80 | Значительно | 4–5 |

| Более 80 | Сильное | 5–6 |

Пример:

В пробах отмечено 55 малощетинковых червей, а общее количество пойманных водных беспозвоночных (включая олигохет) равнялось 350. Доля олигохет таким образом составляет 15,7%. Значит, водоём не загрязнен органикой.

Краткая характеристика природных условий района исследования

Район исследования расположен в северо- восточной части Кигинского района РБ. Село Леуза находится в 15 км от районного центра с.В.Киги.Климат данной зоны характеризуется резкой континентальностью: зима суровая, лето отличается высокими положительными температурами. Средняя годовая температура составляет 1,5 градуса по Цельсию.

Среднегодовое количество осадков в данной зоне выпадает около 490мм, но в некоторые годы колеблется от 300 до 600мм. Наиболее количество осадков приходится на июнь, июль, август месяцы. Но обычно это выпадение сопровождается высокой температурой воздуха. Нередко дожди принимают характер ливней.

Снежный покров в данной местности устанавливается в первой декаде ноября, а сходит во второй половине апреля. Наибольшая высота снежного покрова бывает во второй половине марта и достигает 67 см. В среднем высота снежного покрова не превышает 37см.

Рельеф данной местности носит возвышенный характер, увалистый. Ярко выражен микрорельеф. Много больших и маленьких балок разного направления, что существенно влияет на вопросы организации территории.

Основной почвенный покров представдяют серые лесные и оподзоленные черноземы. В местах временного и избыточного увлажнения формируются поименно- дерновые, поименно- болотные и прочие почвы. РН почвы от 5-6 , местами до 4-5.

Практические исследования.

1. Описание реки Леуза.

Река Леуза протекает вдоль села Леуза на всем протяжении, деля ее на две части. На правом берегу располагаются почти все улицы села (Партизанская, Красноармейская, 8-марта, Меньшикова, Показательская). На левом берегу ул Гагарина, Заречная, Береговая.

Ширина реки- 4метра. Имеются притоки-Айса, Кисеик,

Скорость течения определили при помощи поплавков из пластмассовых бутылок, частично заполненных водой. V= (0,5+ 0,7+0,6):3= 0,6 м/с. Глубина от 20 до 100 см.

Грунт илистый и глинистый. Прозрачность воды измерили с помощью диска Секки. Она равна (50 +30):2 = 40 см.

Температура воды у поверхности и в придонном слое равна 180 С и 130С соответственно .

Береговая линия относительно гладкая, неизрезанная, склоны пологие. Прибрежная растительность представлена черемухой, ольхой, ивой. В воде растет ряска, элодея, спирогира.

Степень антропогенного воздействия: оборудованные пляжи отсутствуют. Автотрасса «Уфа – Свердловск» проходит вдоль реки. Мы можем предполагать негативное влияние автотранспорта на химический состав воды. Промышленные предприятия отсутствуют, но зато имеются свалки частного сектора. Так, например, по ул. Заречная за домом гр. В. А.Ф. обнаружены кучи мусора.

2. Отбор и обработка проб.

Для сбора организмов бентоса мы использовали плотный сачок и крупную консервную банку. Такую банку нужно, слегка покручивая, «ввинтить» в дно, а потом перевернуть и вынуть вместе с грунтом. Для промывки проб грунта использовали обычное сито. Пробы при помощи банки отбирали 5 раз через каждые 10 метров. Сборы водных организмов дополнили экземплярами животных, собранных на камнях и корягах. После того как организмы были пойманы, мы провели их определение, т.е. определили, к каким систематическим группам они относятся и занесли их в таблицу (см. приложение 1).

3.Результаты оценки состояния реки Леуза.

Для проведения биоиндикации мы использовали индекс Вудивисса(см. таблицу 1 и объяснения к ней)2 и индекс Майера (см.таблицу 2)3.

Мы выяснили, какие индикаторные группы имеются в нашем водоеме. Самые чувствительные к загрязнению индикаторные группы: веснянки, затем поденки, ручейники и т.д.- именно в таком порядке индикаторные группы расположены в таблице 1. В наших пробах нимф веснянок нет, значит, ищем нимфы поденок. Они у нас есть, притом в большом количестве ,и число видов превышает 1. Поэтому работаем с третьей строкой таблицы. Всего же среди организмов бентоса были отмечены представители 9 различных групп. Поэтому выбираем столбец «Общее количество групп- 6-10». На перекрестке этого столбца и третьей строки находим значение индекса Вудивисса -7 баллов. Это говорит о незначительном загрязнении водоема (бета - мезасапрбный), о том, что сообщество водных организмов находятся в неплохом состоянии.

Используя индекс Майера, мы обнаружили три группы из первого раздела таблицы 2 (нимфы поденок, личинки ручейников, двустворчатые моллюски), три группы из второго раздела таблицы ( личинки стрекоз, личинки комаров, моллюски- катушки), одна группа из третьего раздела таблицы (малощетинковые черви). Провели расчет индекса Майера: 3 3+ 3 2+ 1 1=16. Такое значение индекса говорит о третьем классе качества воды (бета - мезосапробная зона).

Выводы:

1. Вода реки Леуза загрязнена незначительно. Класс качества воды 3(бетамезосапрбная зона).

2.Обнаружено 9 видов зообентоса (см. приложение).

3. Обнаружены виды индикаторы, чувствительные к загрязнению: нимфы поденок и личинки ручейников.

4. Не обнаружены нимфы веснянок. Значит, вода в реке имеет умеренное загрязнение органическими и биогенными веществами.

Рекомендации:

1.Для поддержания видового многообразия гидробионтов,в частности зообентоса, а особенно индикаторов чистоты, необходимо берега реки очистить от бытового мусора.

2. Запретить местному населению вываливать навоз на охранную зону реки.

3.Оборудовать места коллективного отдыха людей, провести профилактические мероприятия среди местного населения по сохранению чистоты рек и охране природы.

4. Систематически проводить биоиндикацию реки для определения чистоты воды.

5. Проводить рейды голубого патруля для выявления лиц, пользующихся запрещенными методами ловли рыб, также уничтожающих местную фауну (бобров).

6. Привлечь школьников для очистки и облагораживания родников, питающих реку.

7. Рекомендовать местной администрации, провести санитарную чистку прудов.

Приложение 1

Список зообентоса реки Леуза.

| Виды организмов- индикаторов | Систематическая группа |

| 1.Нимфы поденок. | Тип Членистоногие, кл.Насекомые |

| 2.Личинки ручейников. | Тип Членистоногие, кл.Насекомые |

| 3.Водяной скорпион. | Тип Членистоногие, кл.Насекомые |

| 4. Личинка стрекозы – Коромысла большого. | Тип Членистоногие, кл.насекомые |

| 5.Личинка красотки – девушки. | Тип Членистоногие, кл.Насекомые |

| 6. Жуки - плавунцы | Тип Членистоногие, кл.Насекомые |

| 7. Олигохеты. | Тип Кольчатые черви |

| 8. Двустворчатые моллюски - Беззубки. | Тип Моллюски, кл.Двустворчатые |

| 9. Живородка | Тип Моллюски, кл.Брюхоногие |

Приложение 2. Олигохеты

Приложение 2.Личинка стрекозы - Коромысла большого

Ручейники

Личинки подёнок

Клоп Водяной скорпион

Личинка стрекозы

Использованная литература

1. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР / Под ред. Л.А. Кутиковой и Я.И. Старобогатова. Л., 1977.

2.Определитель пресноводных беспозвоночных России. Под ред. С.Я. Цалолихина. Т.1–5. СПб.: Изд. ЗИН РАН, 1994–2001

3.Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. М.: Топикал, 1994.

4.Летние школьные практики по пресноводной гидробиологии. Методическое пособие /Составители С.М. Глаголев, М.В. Чертопруд. М.: МЦНМО, 1999.

5.Методы гидробиологических исследований: проведение измерений и описание рек. М.: Экосистема, 1996

6.«Живой мир» М.А.Козлов. Санкт – Петербург «Золотой век» «Диамант» 2000

1� «Живой мир» М.А.Козлов. Санкт – Петербург «Золотой век» «Диамант» 2000

2� 2002 Разработка сервера: Межвузовский «Физтех- центр». Администратор сайта: admin researcher.@ ru

3� Там же.