СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Биология в вопросах и ответах

Биология в вопросах и ответах.

Просмотр содержимого документа

«Биология в вопросах и ответах»

БИОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

РАСТЕНИЯ

Во флоре Кавказа насчитывается около 6000 видов цветковых растений, а на такой же площади Европейской равнины около 2000. Чем вы объясните это различие?

Объектив микроскопа увеличивает в 20 раз, а окуляр — в 15 раз. Подсчитайте, какое увеличение можно получить в микроскопе.

Если рассмотреть под микроскопом лист водного растения элодеи, можно увидеть движение цитоплазмы. Однако у других растений мы этого не наблюдаем. Почему?

У растений (лука, кукурузы, гороха, фасоли), которые выращиваются в питательном растворе, значительно уменьшается количество корневых волосков или они исчезают совсем. Почему?

Подземные побеги картофеля и топинамбура (клубни) под действием света зеленеют, а подземные органы георгин нет. Почему?

В сельскохозяйственной практике производят окучивание растений, однако многие растения в этом не нуждаются. Объясните целесообразность или нецелесообразность подобного агротехнического приема.

Двое учащихся решили вырастить герань. Один из них купил глиняный цветочный горшок, положил в него камни, сверху насыпал слой почвы, а затем посадил герань. Второй посадил герань в железную банку с землей. Ухаживали мальчики за цветами одинаково. У первого герань вскоре зацвела, а у второго зачахла. Почему?

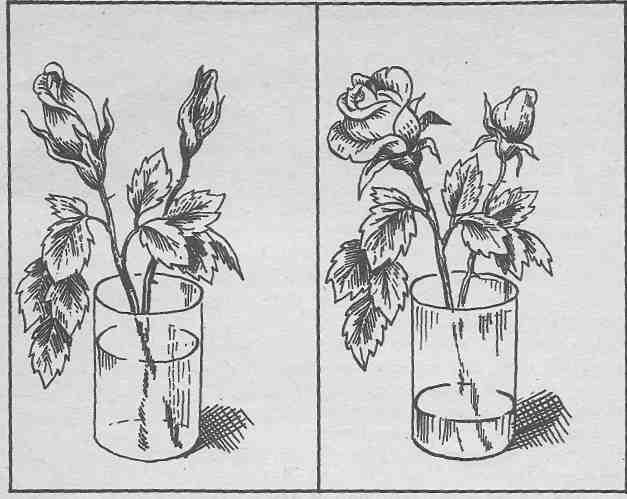

Хорошо известен опыт, показывающий наличие корневого давления, однако если поставить срезанные цветы в воду, то уровень воды в вазе быстро понизится, хотя корней нет (рис. 1). Почему?

Фосфорные удобрения и навоз вносят в почву осенью, а азотные — в первой половине лета в виде подкормки. Почему?

Ученица неудачно пересадила комнатное растение и повредила много корешков. Растение стало вянуть, хотя его хорошо поливали. Дайте объяснение, почему стало вянуть растение.

Растения экономно испаряют воду, однако часто после дождя или рано утром на кончиках листьев земляники можно увидеть капельки воды. Если их попробовать на вкус, они сладкие. Объясните это явление.

Школьники посадили деревья, но не все их обрезали. В результате многие пересаженные деревья засохли. Дайте объяснение этому явлению.

Из почвы растения поглощают воду и минеральные вещества. Однако такие вещества, как сахар, белки, масла, крахмал, растения не получают из почвы. Почему в растениях находятся эти вещества.

рис. 1.

рис. 1.

Почему салат и шпинат рекомендуют срывать вечером?

На двух делянках был посажен картофель одного сорта. Одна делянка была под яблонями, а другая — на открытом месте. Уход был одинаковый. С какой делянки и почему собрали больший урожай картофеля?

С гектара пшеницы в среднем получается 16 т сухого вещества (4 т зерна и 12 т соломы и корней). Для получения одного килограмма сухого вещества расходуется не менее 300 л воды. Сколько расходуется воды при выращивании пшеницы на 5000 га?

У сосен, растущих в лесу, теряются нижние ветки, а у ели они сохраняются до глубокой старости. Объясните данное явление.

После сильного дождя рожь на поле «полегла». Однако как только погода изменилась, рожь «встала». Дайте объяснение этому явлению.

С какой целью человек использует прививку плодовых растений?

Цветки растений имеют различную окраску, но замечено, что растения, цветущие вечером и ночью, имеют чаще всего венчик белого и желтого цвета. Дайте объяснение этому явлению.

У большинства растений сначала появляются листья, а затем растения зацветают, но известны растения, которые зацветают прежде, чем появляются листья. Объясните это явление.

Ученые заметили, что весной зацветают растения с фиолетовыми и синими цветками, летом — с белыми или желто-белыми. Дайте объяснение этому явлению.

Безветренная погода во время цветения ржи и пшеницы может стать причиной снижения урожайности ржи, а на урожай пшеницы такая погода не влияет. Почему?

Вкус ягод зависит от погоды и от времени их сбора. Когда ягоды слаще, в дождливый или ясный солнечный День?

Почему капусту и томаты сажают рассадой, а свеклу и огурцы — семенами?

На 1 га поля растет 500 растений капусты, каждое из которых испаряет за сутки 1 л воды. Пользуясь микрокалькулятором, рассчитайте, сколько потребуется влаги для ухода за капустой на площади 300 га в течение двух летних месяцев (60 дней).

Для повышения урожая используют различные удобрения. На поля, где росли бобовые, не вносили удобрения, но, несмотря на это, с них был получен большой урожай пшеницы и картофеля. Дайте объяснение этому явлению.

Луга, возникшие на месте сведенных лесов и на водоразделах, дают неплохой "урожай сена, однако луга в поймах рек дают значительно больше сена. Чем это можно объяснить?

Из зерна пшеницы, попавшего в придорожный грунт, выросло растение высотой 10 см и с маленьким колосом, а в поле из такого же зерна выросло мощное растение с крупным колосом. Объясните это явление.

На лугу в течение нескольких лет пасли крупный рогатый скот. Изменится ли состав растений на этом лугу?

В березовом и осиновом лесу между деревьями были посажены молодые ели. Через некоторое время на этом месте вырос сумрачный еловый лес. Объясните это явление.

Лесоводы знают, что с увеличением возраста леса количество деревьев в нем уменьшается. Например, сосна высеивает примерно 25 млн. семян на 1 га; через 20 лет вырастает около 5 тыс. деревьев, а через 150 лет остается примерно 500 сосен. Объясните, с чем это связано. Какая здесь существует биологическая закономерность?

Двое учащихся выращивали картофель. Они поливали, рыхлили почву, подкармливали и окучивали растения одинаково. Один из них оборвал с ботвы картофеля много листьев, другой — удалил с ботвы только боковые побеги и цветки. Кто из них соберет больший урожай и почему?

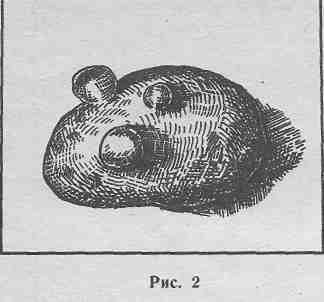

При длительном хранении клубней картофеля из глазков часто вырастают не побеги, а молодые клубеньки — «детки» (рис. 2). Дайте объяснение этому явлению.

35.Зимой в саду к стволам плодовых деревьев подгребают снег, который покрывают еще и слоем опилок. Почему при таком уходе деревья дают больший урожай?

35.Зимой в саду к стволам плодовых деревьев подгребают снег, который покрывают еще и слоем опилок. Почему при таком уходе деревья дают больший урожай?

При длительном хранении клубни картофеля теряют вес, морковь также теряет вес и становится менее сладкой. Дайте объяснение этому явлению.

В аквариумы, кроме рыбок, помещают различные водные растения: валлиснерию, криптокорину, элодею и другие. Они украшают аквариумы. Если вынуть эти растения из воды, они теряют свою форму. Какие особенности строения обеспечивают мягкость и гибкость этих растений?

У деревьев и других растений, произрастающих на суше, вода и минеральные соли передвигаются по сосудам древесины снизу вверх (от корней к листьям). Органические же вещества передвигаются по сосудам луба от листьев к корням. У водорослей нет проводящей системы. Как у водорослей происходит обмен веществ?

Водоросли,- как и все растения, нуждаются в солнечном свете, однако многие морские водоросли могут жить только на больших глубинах, куда он слабо проникает. Эти водоросли имеют красную и коричневую окраску. Дайте объяснение подобному явлению.

По внешнему строению морские водоросли похожи на растения суши, однако ризоиды морской водоросли — не корни, а тело водоросли — не лист. Почему?

Большинство водорослей произрастает в воде, однако водоросли, которые растут в приливно-отливной зоне морей и океанов, часть суток находятся вне воды, что им совсем не вредит. Какие приспособления имеются у водорослей, помогающие им переносить неблагоприятные условия?

Давно замечено, что в северных морях, где вода холодная, водоросли растут значительно лучше, чем в морях южных широт. Объясните это явление.

Мох выдерживает большие морозы и сильную жару, растет при сравнительно небольшом количестве света, однако он сильно нуждается в воде. Почему?

После экскурсии на торфопредприятие в классе возникла дискуссия, как образуется торфяное болото. Одна группа считала, что болото появляется вследствие зарастания водоемов. Другая утверждала, что сами растения способствуют заболачиванию, понижению местности и постепенному появлению торфа. Кто из них прав?

Растения в природе достигают значительных размеров, встречаются деревья высотой 30—40 м и больше. Однако на торфяных болотах деревья практически не растут, а большинство мохоподобных растений низкорослы. Объясните данное явление.

В лесном массиве произрастало много папоротников, однако после вырубки леса папоротники погибли. Почему?

Как вы думаете, отличаются ли по своему строению корневые системы двух сосен одного вида при условии, что одна из них выросла на камнях в гористой местности, а другая — на болоте?

Замечено, что во время сильной бури ветер выкорчевывает ели, а сосны ломает. Почему?

В тропических лесах много лиан и других вьющихся растений, в то время как в лесах средней полосы они не встречаются. Почему?

Самыми многочисленными в тропиках являются орхидные, у которых цветки имеют приспособления к опылению определенными насекомыми и птицами колибри, а в умеренном климате — сложноцветные. Почему?

Папоротники достигают значительных размеров в тропических лесах и сравнительно крупных в средней полосе, а мхи нет. Дайте объяснение этому явлению.

52. Леснику предложили выбрать себе участок для постройки дома. Какой участок порекомендовали бы вы ему выбрать: в еловом лесу, где много мха и лишайников, или в березовом. Почему?

53*. Одни растения широко распространены, например лиственница, береза, тополь, подорожник. Другие растут только в определенных местах, например в горах растет эдельвейс, в лесах — ландыш, на болотах — клюква и др. Объясните это явление.

54*. Рост корня, стебля, листа, цветка, плода зависит отделения и роста клеток. Весной в древесине образуются более крупные клетки, чем осенью. Как объяснить это явление?

55*. Корни кукурузы с 1 га накапливают столько железа, что из него можно выковать 2 кг гвоздей, а из меди, накапливаемой

этими же корнями, можно изготовить 20 м проволоки. Рассчитайте, сколько металла можно получить из посевов кукурузы с площади в 1 тыс. га.

56*. Осенью наряду с молодыми растениями пастушьей сумки в лесу можно встретить цветущие растения с плодами. Дайте объяснение этому явлению.

57*. Помимо растений, в листьях которых протекает процесс фотосинтеза, встречаются растения с хорошо развитыми листьями, но в них не происходит фотосинтеза (например, внутренние листья кочана капусты). Объясните это явление.

58*. Многие зимние сорта яблок снимают с дерева еще зелеными и совсем невкусными, однако через некоторое время они дозревают. Объясните это явление.

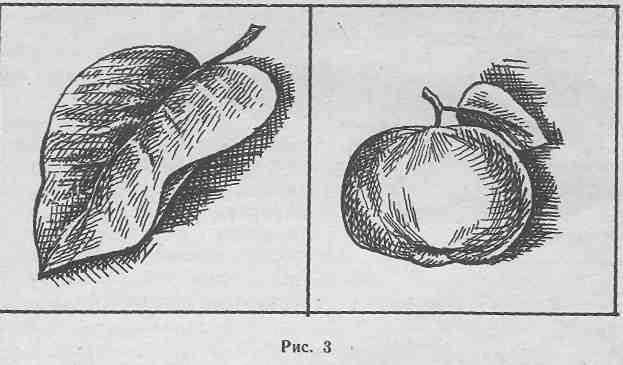

5 9*. В листьях растений в хлоропластах интенсивно протекает процесс фотосинтеза. Происходит ли он в плодах (рис. 3)? Почему?

9*. В листьях растений в хлоропластах интенсивно протекает процесс фотосинтеза. Происходит ли он в плодах (рис. 3)? Почему?

60*. При выращивании некоторых овощных растений, например капусты, нельзя обрывать наружные листья. Почему?

61*. Летом многие пруды, а также аквариумы, которые стоят у окон, «зацветают» — вода в них теряет свою прозрачность и становится зеленой. Почему это опасно для жизни водоема?

62*. На пустыре, где росла крапива, решили посадить огурцы или горох. Крапива, как известно, растет на богатой минеральными веществами почве. На этом участке посадили горох. Правильно ли был сделан выбор?

63*. В тропических лесах можно встретить деревья, корни которых располагаются не только в почве, но и над почвой. Дайте объяснение этому явлению.

64*. Косить траву можно в любое время дня, но народная мудрость гласит, что лучше всего ее косить утром. Справедливо ли это утверждение?

65*. Большинство растений, цветущих весной, отцветают весной или в начале лета, однако известно, что некоторые из них иногда дают отдельные цветки и осенью. Объясните это явление.

66*. Если в почву, бедную известью, положить кусочек мрамора, то через некоторое время (около трех месяцев) он будет «изъеден» корнями растений. Каким образом растения «грызут» камни?

67*. На месте вырубленного леса часто начинается заболачивание почвы. Чем это можно объяснить, ведь эти участки гораздо сильнее освещаются и обогреваются солнцем?

68*. Среди растений средней полосы крупные и яркие цветы имеют в основном травы и кустарники, а не деревья. Как вы думаете, почему?

БАКТЕРИИ. ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ

69. Известно, что воздух в местах большого скопления людей, например в кинотеатрах, на вокзалах, насыщен бактериями, а в чистом воздухе, особенно в природных условиях, их мало. Почему?

Важнейшую роль в разложении погибших животных и растений играют бактерии гниения. В очень сухой почве, например в песке пустынь, хорошо сохраняются трупы животных. Дайте объяснение этому явлению.

Одна бактериальная клетка через 10 дней может дать потомство, равное по объему земному шару. Однако этого не происходит. Почему?

Многие виды бактерий могут находиться в условиях, которые для других организмов совершенно неприемлемы. Предложите объяснение этой особенности бактерий.

Руды железа и марганца встречаются не только в местах залегания пород, но и на дне многих озер и болот. Откуда они могли там появиться?

В сосновом бору встречается обычно много маслят, а в березовом — подберезовиков. Почему?

Шляпочные грибы, используемые человеком в пищу, часто бывают червивыми. Поражаются ли этими вредителями ядовитые трибы (мухомор, бледная поганка и т. д.)?

В последние десятилетия в Европе картофель сильно повреждает фитофтора; в Центральной Америке этот гриб также широко встречается, но особого вреда картофелю не приносит. Почему?

Лишайники не высасывают соков из деревьев, но, поселившись на коре, причиняют им вред. Почему?

78*. Луговые опенки и другие грибы часто образуют на лужайках замкнутые круги (в народе их называют «ведьмины круги»), внутри которых грибы не растут. Объясните это явление.

79*. На двух полях посеяли горох. Первое поле обработали препаратом, уничтожающим бактерии, второе не обрабатывали. На каком поле урожай будет лучше?

80*. Замечено, что в засушливое лето грибы растут ближе к стволу дерева, а в дождливое — на некотором от него расстоянии. Дайте объяснение этому явлению.

81*. Лишайники чувствительны к чистому воздуху. Они широко распространены в природе, но почти не встречаются в больших городах. Почему?

82*. Гриб спорынья, поражающий завязь цветка различных злаков, встречается чаще всего на ржи и почти не встречается на самоопыляемой пшенице. Дайте объяснение этому явлению.

ЖИВОТНЫЕ

Известно, что простейшие широко распространены в почве и воде, однако они не могут жить в кипяченой воде. Почему?

Водоем, населенный простейшими, высох. Пошли дожди, заполнили его, в водоеме вновь появились простейшие. Как объяснить это явление?

Эвглена зеленая всегда плывет из более темной в более освещенную часть водоема; инфузория-туфелька переплывает по мостику между двумя каплями из соленой жидкости в чистую воду. Что общего между этими явлениями?

На предметное стекло микроскопа помещали каплю чистой воды с инфузориями. Затем соединяли ее водяным мостиком с другой каплей, в которой были бактерии. Инфузории стали переходить в каплю с бактериями. Почему?

С давних времен человек страдает от изнурительной болотной лихорадки (малярии), особенно распространенной в странах с теплым климатом. Почему долгое время перед ней была бессильна медицина?

О

сенью с наступлением неблагоприятных условий гидры исчезают из водоемов, но затем следующей весной вновь появляются. Откуда они появляются?

сенью с наступлением неблагоприятных условий гидры исчезают из водоемов, но затем следующей весной вновь появляются. Откуда они появляются?

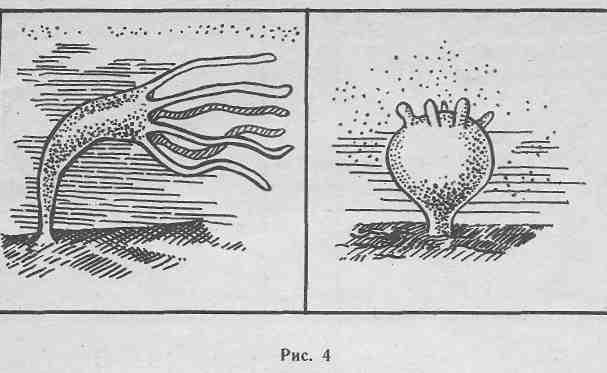

Пресноводная гидра (рис. 4) не может обитать в водоемах с быстрым течением, а в водоемах со стоячей водой широко встречается. Почему?

Проплывающая дафния задевает гидру. Предположите, что может произойти.

Биологи и медики подробно изучают регенерацию частей тела гидры. Предположите, почему это важно для медицины.

У гидр в водоемах почти нет врагов. Если рыба схватит гидру, то сейчас же вместо того, чтобы проглотить, выпустит ее. Почему?

Какое значение имеет для медузы-корнерот голубоватая окраска?

В тропических морях некоторые виды колониальных полипов образуют большие коралловые рифы. Так, длина Большого Барьерного рифа примерно 2000 км. Почему оказалась возможной постройка столь малыми животными таких гигантских сооружений?

Важный продукт питания человека — мясо, однако употребляют его только после специальной кулинарной обработки. Почему необходима такая обработка мяса?

Ученые установили, что существует связь между численностью некоторых видов моллюсков в водоемах около пастбищ и глистными заболеваниями пасущегося там крупного рогатого скота. Объясните эту зависимость.

В Московской области на 1 га богатых перегноем полей живет до 4,5 млн. дождевых червей. Рассчитайте, используя микрокалькулятор, сколько почвы за сутки перерабатывают дождевые черви на площади 20 га земли, если один дождевой червь может переработать за это время около 0,5 г почвы. Какова их роль в процессе почвообразования?

Дождевые черви живут в норках, которые они роют во влажной почве; в сухой же почве они сплетаются в клубок. Какое значение имеет в жизни дождевых червей это явление?

Перед одним дождевым червем положили кусочек булки, смоченной в молоке, а перед другим — зубчик чеснока. Предположите, как поведет себя червь и почему.

В морском заливе на площади 30 га собираются разводить двустворчатых моллюсков;— мидий. Какой урожай можно получить, если в некоторых местах мидии" скапливаются массой до 20 кг на 1 м2? Обоснуйте экономическое и экологическое значение разведения мидий в заливе.

В первые годы жизни раки линяют часто, с пятилетнего возраста—не чаще одного раза в год, а потом совсем перестают линять. Чем это можно объяснить?

Около вашего дома имеется несколько, водоемов (река, озеро, пруд). Вам стало известно, что в некоторых из них водятся речные раки. Где вы будете их ловить и в какое время суток?

103*. В Баренцевом море во время рыболовной путины в пищеварительных органах трески обнаружено большое количество мелких рачков. Но треска — хищник, который рачками не питается. Найдите причину существующей зависимости.

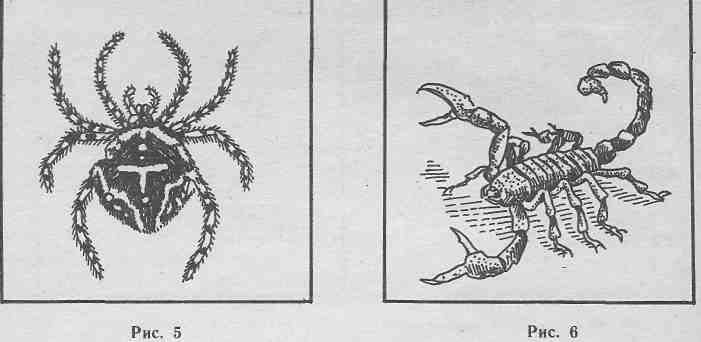

У

паука-крестовика (рис. 5) имеются ногощупальцы и ходильные ноги. Отличаются ли они по строению и функции?

паука-крестовика (рис. 5) имеются ногощупальцы и ходильные ноги. Отличаются ли они по строению и функции?

Если положить на паутину чистую бумажку, паук на нее не реагирует, но если на ней была раздавлена муха, то паук нападет на бумажку и опутает ее паутиной. Дайте объяснение поведению паука.

Паук-крестовик твердую пищу есть не может. Но его жертвы-насекомые имеют твердый хитиновый покров. Каким образом паук все же питается насекомыми?

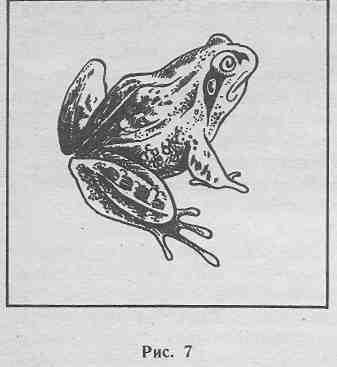

Два друга поспорили: один утверждал, что скорпион (рис. 6) —представитель ракообразных, а другой — что скорпионы относятся к паукам. Кто из них прав?

Паук-серебрянка, как и все пауки, дышит кислородом воздуха. Но в отличие от других паукообразных он живет под водой. Под водой выводится и растет его потомство. Какое приспособление имеет паук-серебрянка, позволяющее ему жить в воде?

Инфекционный энцефалит — тяжелое заболевание головного мозга. Возбудитель этого заболевания передается человеку при укусе таежных клещей. Какие меры предосторожности против этого заболевания вы знаете?

Личинка майского жука питается перегноем, корнями трав и деревьев, а взрослый жук — листьями деревьев. Какое приспособительное значение для майских жуков имеют эти различия в питании?

11.1. Почему нельзя уничтожить всех насекомых-вредителей, несмотря на огромный вред, который они приносят сельскому хозяйству?

Многие бабочки питаются нектаром цветков, способствуя перекрестному опылению растений, т. е. приносят пользу сельскому хозяйству. Но в то же время бабочки наносят большой ущерб сельскохозяйственным растениям, и их приходится частично уничтожать. Объясните, в чем тут дело.

Замечено, что куколки большинства бабочек Сибири зимуют в почве, а в Европе — в щелях и трещинах коры деревьев. Укажите биологическое значение этого явления.

Многие насекомые, особенно бабочки, пчелы, муравьи, обладают высокочувствительными органами чувств. Они способны воспринимать даже слабые запахи, звуковые и световые сигналы. Какое биологическое значение для насекомых имеет высокая чувствительность их органов чувств?

Гусеницы капустной белянки встречаются в больших количествах на кочанах капусты. Они сильно объедают листья. Их часто называют «капустными червями». Правильно ли их называть «червями»?

Объясните, почему в районе леса, где были уничтожены гусеницы, хуже стали расти деревья.

117.За сутки одна божья коровка уничтожает до 100 тлей, ее самка за летний период откладывает 1000 яиц, а каждая личинка до окукливания (40 суток) уничтожает до 1000 тлей или 3000 их личинок. Рассчитайте, сколько тлей уничтожают пара жуков и их поколение за летний период (90 дней). Сделайте вывод из этих данных.

118. Самка колорадского жука откладывает до 2400 яиц, из которых выходят мясистые, прожорливые личинки, уничтожающие за свою жизнь до двух граммов зеленой массы картофеля, а взрослый жук до четырех граммов. Рассчитайте, какой вред могут нанести пара колорадских жуков и их потомство в течение двух лет, если за лето развивается до трех поколений жуков.

119: Относительная мышечная сила, т. е. соотношение тяжести поднимаемого груза и массы собственного тела у человека в среднем равна 0,86, у жука-носорога —100, а у древесного жука—850. Рассчитайте, какой груз мог поднять человек массой 70 кг, если бы у него было такое же соотношение массы и мышечной силы, как у древесного жука.

Одним из способов борьбы с вредителями плодовых деревьев является механический способ борьбы — отряхивание. В какое время суток лучше стряхивать жуков?

Два ученика наблюдали за развитием личинок мух на кусочке мяса. Один -из них утверждал, что мухи питаются непосредственно мясом, а другой — продуктами его гниения. Кто из них прав?

Современная биологическая наука способна придумать средства, чтобы в отдельных регионах совсем уничтожить комаров, гнуса, мух и других вредных насекомых. Однако ученые ищут другие пути борьбы с вредителями, уничтожая только часть их или защищаясь от них и их вредного воздействия на людей и народное хозяйство. Объясните, почему нельзя уничтожить всех вредных насекомых. Подумайте, какие могут быть исключения из этого правила.

Довольно много хищных насекомых и насекомых, паразитирующих на гусеницах, специально разводят в лабораториях. Зачем это делается?

Насекомые — наиболее распространенные животные на Земле. Среди них встречаются виды, ведущие одиночный и общественный образ жизни. Какое преимущество дает некоторым насекомым общественный образ жизни?

В общественной организации жизни поведение муравьев более сложно, чем у пчел. На основании каких фактов правомерно это утверждение?

В поверхностном слое океана плавают серебристые рыбы, на глубине 200—400 м — красноватого цвета, еще глубже — фиолетовые и черные, а вот донные глубоководные рыбы вовсе не окрашены. Раскройте биологическое значение различия окраски рыб.

Знаменитый океанолог Жак-Ив Кусто назвал одну из своих книг «В мире безмолвия». Так ли уж он прав? Обоснуйте свой ответ.

Костистые рыбы легко меняют плотность тела за счет изменения объема плавательного пузыря

и благодаря этому регулируют глубину погружения. Однако у многих хрящевых рыб, например у некоторых видов акул, его нет. Благодаря чему всплывают и погружаются многие виды акул?

129. Форель может жить в водоеме с медленнотекущей водой, но метать икру уходит в быстротекущие реки. Можно ли разводить форель в прудовых хозяйствах?

130. Горбуша мечет икру, а затем закапывает ее в мелкий гравий, а не в ил. Какое биологическое значение имеет такое поведение рыбы?

Среди рыб мало видов с постоянным местом обитания. Большинство совершает более или менее значительные миграции. Объясните это явление в жизни рыб, исходя из особенностей их питания, размножения.

Карпа, отличающегося большой плодовитостью и быстрым ростом, разводили еще в Древней Греции. Сегодня это наиболее распространенная в прудовом хозяйстве рыба. Благодаря каким качествам карпообразным отводится первое место среди «одомашненных» рыб?

В первый год жизни карп в прудовом хозяйстве весит 20 г. На второй год его масса достигает 600 г. Средняя продуктивность пруда 250 кг с 1 га. Вычислите, сколько килограммов рыбы дает пруд площадью 25 га и сколько приблизительно карпов второго года будет в нем.

Большинство рыб при размножении выметывают очень большое число икринок (например, сельдь —-150 тыс., щука — 100 тыс., треска—7 млн.). Колюшка и морской конек откладывают небольшое число икринок. Какое биологическое значение имеет для рыб выметывание разного числа икринок? Почему оно разное у рыб?

Земноводные получили название за способность жить на суше и в воде. Чего в них больше — «земного» или «водного»?

Кожа лягушки покрыта влажной слизистой пленкой. Какое значение имеет влажность кожи для жизни лягушек?

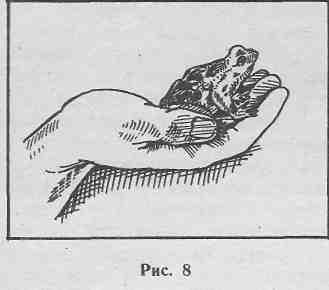

В процессе эволюции у земноводных сформировались конечности рычажного типа (рис. 7). В чем биологическое значение такого способа передвижения?

Лягушки живут в водной среде и на суше. Как они передвигаются в этих разных средах обитания?

Лягушки охотятся за движущейся добычей. Они хватают ее и проглатывают, однако ученые-биологи утверждают, что «лягушки едят, используя глаза». Насколько они правы?

Перед лягушкой ученики положили муху с поврежденным крылом, чтобы сфотографировать, как она будет ее есть. Вдруг муха исчезла. Дайте объяснение этому факту.

Во многих селах Украины и России был обычай летом для предохранения молока от скисания опускать в него лягушек. Что вы думаете по этому поводу?

Некоторые люди предполагают, что если трогать лягушек бородавки (рис. 8). В чем несостоятельность этого мнения?

Некоторые люди предполагают, что если трогать лягушек бородавки (рис. 8). В чем несостоятельность этого мнения?

Лягушки могут находиться длительное время на дне водоема, при этом не задыхаясь. Дайте объяснение этому явлению.

Лягушки хорошо приспособлены к размножению в воде и откладывают икру в определенных местах. Какие особенности строения икры лягушки и расположения ее в водоеме способствуют сохранению тепла, необходимого для ее развития?

Жаба за ночь теряет до 15% своего веса. Как и чем она'; восполняет недостаток влаги?

Земноводные в большом количестве поедают различных насекомых; некоторые из них, например жабы, охотятся ночью. Чем полезны такие биологические особенности земноводных для народного хозяйства?

Из 6000 видов пресмыкающихся, известных на Земле, большое число видов находится в районах с тропическим и субтропическим климатом, а в средней полосе их значительно меньше. Почему?

Ящерицы в отличие от большинства земноводных могут жить на суше вдали от водоемов. Почему?

Современные пресмыкающиеся — небольшая ветвь, уцелевшая от вымирания когда-то процветавшего класса. Представители каких групп пресмыкающихся сохранились в настоящее время?

Если вы схватите ящерицу за хвост, то часть хвоста останется у вас в руках, а ящерица убежит. Какое биологическое значение имеет такое явление в жизни животного?

Некоторые виды современных черепах ведут водный образ жизни. Известно, что их предки были типичными наземными животными. Докажите, что эти черепахи вторично приспособились в процессе эволюции к водному образу жизни.

Почему в настоящее время большинство ядовитых змей находится под охраной государства? Какое значение они имеют в природе и деятельности человека?

К змее приблизили обернутую черной бумагой холодную

электрическую лампочку. Она не обращала на нее никакого внимания, но стоило лампочку включить и начать двигать ею, как змея молниеносно бросилась на нее. Как объяснить это явление?

154. Пресмыкающиеся характеризуются следующими признаками: сухая кожа с роговым покровом, легочное дыхание, трехкамерное сердце, непостоянная температура тела, внутреннее оплодотворение, яйца с плотной оболочкой и большим запасом желтка. Укажите, какие признаки говорят о более высокой организации пресмыкающихся по сравнению с земноводными, какие — о приспособлении

этих животных к наземно-воздушнои среде ооитания и какие признаки являются общими для земноводных и пресмыкающихся.

Птицы — теплокровные хордовые. У них четырехкамерное сердце, два круга кровообращения, кожа лишена желез, тело покрыто роговыми перьями, передние конечности видоизменены в крылья, челюсти имеют вид клюва. Птицы отличаются разнообразными инстинктами. Какие из этих признаков указывают на более высокую организацию птиц по сравнению с такими позвоночными, как рыбы, земноводные и пресмыкающиеся?

У большинства животных зубы располагаются в ротовой полости и служат для захватывания и размельчения пищи. Почему о птицах говорят: «У птицы зубы в желудке»?

Правильно ли с научной точки зрения выражение: «Птицам не так страшен холод, как голод»? Почему?

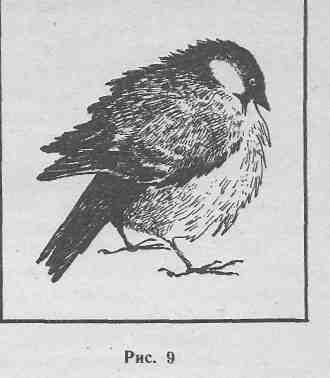

Ч

асто можно видеть, как птица в холодное время нахохливается, делается более пушистой (рис. 9). Объясните значение этого явления.

асто можно видеть, как птица в холодное время нахохливается, делается более пушистой (рис. 9). Объясните значение этого явления.

Замечено, что в новых парках птицы встречаются редко, в то время как в старых их много. Чем объяснить это явление?

Скворчата очень прожорливы. Чтобы прокормить малышей, родители трудятся по 17 ч в сутки, скармливая птенцам более 300 г вредных насекомых. Рассчитайте, сколько насекомых уничтожит колония скворцов из 25 пар в период выкармливания птенцов (17 дней).

Ласточки (пара) в период выкармливания прилетают к гнезду до 400 раз в день, принося за один раз 0,5 г насекомых. Период выкармливания длится 20 дней. Сколько килограммов насекомых уничтожают в период выкармливания птенцов три пары ласточек?

Воробьи и другие виды птиц любят купаться в воде, мелком песке и пыли дорог. Объясните, почему птицы купаются в пыли.

Часто можно услышать: «Ест мало, как птичка». Насколько обоснованно такое утверждение?

С наступлением весны большинство птиц начинают гнездиться. Лес заполняется пением птиц, в то время как в конце лета в лесу тихо. Предположите, какое значение играет пение весной в жизни птиц.

Ласточки, стрижи, мухоловки улетают на юг на зиму, а дятлы, синицы, рябчики, тетерева, глухари остаются. Дайте объяснение такому поведению птиц.

Насекомоядные птицы — стрижи, ласточки и другие—прилетают в мае — июне, они и улетают первыми, затем улетают зерноядные, а водоплавающие рано прилетают и улетают с первыми заморозками. Какие выводы можно сделать из порядка прилета и отлета известных вам перелетных птиц? С чем это связано?

Одни люди считают воробья полезной, а другие — вредной птицей. Объясните, почему появилось такое противоречие.

Стрижи охотятся на большой высоте. Улетают они из средней полосы в конце августа раньше других насекомоядных птиц. Почему так рано улетают стрижи?

Грифы питаются падалью. Почему их нужно охранять?

В природе известно более 8600 видов птиц, а одомашнено 4 вида куриных (куры, индейки,, цесарки, павлины) и 5 видов из отряда гусеобразных (2 вида уток и 3 вида гусей). Объясните, почему человек для одомашнивания выбрал именно этих птиц.

Среди всех позвоночных, обитающих на Земле, наиболее высокоорганизованными являются представители класса млекопитающих. Докажите правомерность такого утверждения.

У разных млекопитающих степень развития обоняния, зрения, слуха, осязания и вкуса неодинакова. Предположите, с чем это связано.

Условные рефлексы — реакции животного, которые вырабатываются на сигналы о пище, опасности, об изменении во внешней среде (следы, звуки животных, запахи врагов и жертв, появление или исчезновение растений, водоемов). Условные рефлексы легко и быстро вырабатываются у видов с хорошо развитой корой больших полушарий. Какое биологическое значение имеет выработка у млекопитающих условных рефлексов?

Если условия, вызывающие у животного образование условных рефлексов, изменятся, например из данного района обитания оленей ушли преследующие их хищники, то выработанные условные рефлексы перестают проявляться (тормозятся). Олень не (убегает при звуках, похожих на подкрадывание хищника, и не идет к пересохшему ручью. Какое значение для животных имеет эта способность утрачивать условные рефлексы?

Кто такой утконос: зверь с птичьим клювом, птица со звериным телом или ящер, покрытый шерстью?

Одна землеройка в течение суток съедает такое количество насекомых, которое по весу примерно соответствует массе ее тела (10 г). В лесу, подходящем по условиям обитания, на 1 га в среднем приходится 100 землероек. Из всех уничтоженных землеройками насекомых примерно 40% — вредители леса. Сколько вредителей уничтожат землеройки за год на 25 га леса?

Летучие мыши и дельфины хорошо ориентируются в темноте. Попробуйте объяснить, какое физическое явление лежит в основе этой способности у летучих мышей и дельфинов.

Н

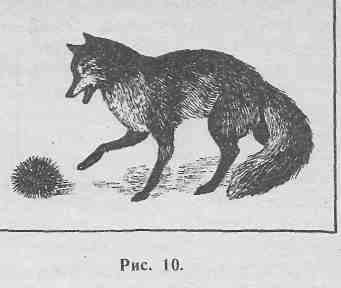

аиболее надежная защита ежа от хищников — способность быстро свертываться в колючий шар. Однако некоторые из хищных животных могут одолеть свернувшегося ежа. Так, филин разрывает его шкуру когтями, а лиса заставляет развернуться, столкнув его в воду (рис. 10). О чем свидетельствуют такие явления?

аиболее надежная защита ежа от хищников — способность быстро свертываться в колючий шар. Однако некоторые из хищных животных могут одолеть свернувшегося ежа. Так, филин разрывает его шкуру когтями, а лиса заставляет развернуться, столкнув его в воду (рис. 10). О чем свидетельствуют такие явления?

Правильно ли с научной точки зрения выражение: «Волка ноги кормят»? Почему?

Отряд парнокопытных насчитывает около 200 видов животных, но только часть из них человек одомашнил. Почему лось, антилопа-канна, изюбрь, пятнистый олень могут быть перспективными для одомашнивания?

Многие считают, что свиньи валяются в грязи, потому что любят грязь, но они с удовольствием купаются и в чистой воде. Предположите, зачем свиньи «купаются» в грязи.

Киты ведут такой же образ жизни, как и рыбы, имеют обтекаемую форму тела, плавники. Однако кит не рыба. Почему?

По каким направлениям ведется селекция лошадей?

При содержании сельскохозяйственных животных в холодных помещениях затрачивается больше кормов, чем в теплых. Объясните почему.

При рассмотрении коллекции насекомых или птиц одних и тех же видов видно, что они обладают основными признаками вида, но отличаются размерами, окраской и др. Какие признаки вида наследственные, а какие отражают изменчивость вида?

Ч. Дарвин, опираясь на теорию естественного отбора, был уверен, что наука найдет доказательства происхождения позвоночных животных. Как вы думаете, на основании каких доказательств можно говорить о происхождении современных позвоночных животных?

Н

а конвертах и наклейках спичечных коробков иногда печатают призыв «Охраняйте полезных животных и птиц» (рис. 11). Что неверно в этом выражении?

а конвертах и наклейках спичечных коробков иногда печатают призыв «Охраняйте полезных животных и птиц» (рис. 11). Что неверно в этом выражении?

Установите цепи питания в луговом сообществе. Предположите, к чему приведет их нарушение.

В природном сообществе есть производители органического вещества (растения), потребители его (животные) и разрушители органических веществ до минеральных солей (бактерии и плесневые грибы). Что произойдет, если эта цепь будет нарушена?

Волков называют справедливо «санитарами леса», но регулировать их численность все же необходимо. Почему?

Роль млекопитающих в природе во многом зависит от их численности. Крупных зверей относительно мало, средних и мелких значительно больше. Решите, каких диких животных следует охранять и численность каких животных надо ограничивать.

У зародышей наземных позвоночных в определенный период эмбрионального развития имеются жаберные щели. Что это доказывает?

193*. На плантацию мидий напали морские звезды. Были наняты ныряльщики, которые уничтожали морских звезд, разрезая их на части. Через некоторое время плантация мидий была полностью уничтожена морскими звездами, которых появилось видимо-невидимо. Дайте объяснение этому явлению.

194*. Между щупальцами медузы физалии прячутся рыбки немеусы. Здесь они находятся в безопасности, хотя медуза способна парализовать своими стрекательными клетками и более крупное животное. Объясните это явление.

195*. Пойманных раков хранят в корзинах с сочными побегами крапивы, которые обладают бактерицидными свойствами. При других способах хранения раков без воды они быстро погибают. Почему раки при хранении в крапиве могут несколько дней оставаться живыми?

196*. Один ювелирный магазин неоднократно подвергался кражам со взломом. Владелец магазина нашел способ положить конец нежелательным ночным визитам: он пустил в освещенную витрину крупного тарантула и написал: «Магазин охраняется по ночам тарантулами». Из каких соображений владелец магазина, приобрел таких стражей и насколько он прав?

197*. Жуки-навозники обладают способностью скатывать громадные шары из навоза (в 20 раз больше себя). Древние египтяне считали их священными животными и называли скарабеями. Что в поведении жука могло вызывать удивление и восхищение египтян?

198*. Ученые установили, что на пшенице живут 128 различных вредителей, на ржи — 70, на овсе — 42. Использование химических средств борьбы с ними не всегда дает ожидаемый эффект. Появились насекомые, на которых перестали действовать отравляющие химические средства. Какие вы можете предложить способы борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений?

199*. Если побеспокоить упавшую вверх брюшком божью коровку, то на ножках у нее появляются ярко-желтые капельки, обладающие ядовитыми свойствами. Дайте объяснение этому явлению. Какое значение имеет яркая окраска божьей коровки?

200*. Муха цеце — неядовитое насекомое, однако укус ее вызывает болезнь и гибель лошадей, крупного рогатого скота. Дайте, объяснение такому свойству мухи цеце.

201*. Большинство цветковых растений поражаются насекомыми-вредителями; мхи и папоротники повреждаются ими значительно реже. Объясните эти факты, вспомнив историю развития растительного и животного мира.

202*. Если побеспокоить гусеницу капустной белянки, то она начнет выделять изо рта едкую жидкость, которая отпугивает животных. Какое значение имеет такое поведение в жизни капустницы?

203*. У млекопитающих и птиц имеется сложная система передачи информации (звуки, позы). Предположите, каким образом сообщают жизненно важную информацию насекомые.

204*. Гибрид белуги и стерляди — бестер при нормальном выращивании в первый год жизни достигает массы 80 г, через два года — в 100 раз больше, а еще через год — в 5 раз увеличивает свою массу. Вычислите массу гибрида на третьем году и составьте график его роста.

205*. Питон отыскивает свою жертву даже ночью в кромешной тьме. Предположите, как это происходит, ведь известно, что змеи видят и слышат очень плохо.

206*. Существует гипотеза о том, что в различных районах суши и водных бассейнах Земли, например в Африке, живут некоторые виды динозавров и других древних животных. Обоснуйте состоятельность данной гипотезы или опровергните ее.

207*. Все птицы схожи по некоторым особенностям скелета, внутреннего строения, размножения, а также по форме клюва, ног, тела, окраске. Как вам кажется, какие признаки больше указывают на сходство по происхождению, а какие на сходство по образу жизни в различных внешних условиях?

208*. Не раз наблюдалось: только вылупившиеся и выпавшие из гнезда птенцы певчих птиц погибали, так как родители на них не обращали внимания; в то же время выпорхнувших из гнезда слепышей родители первое время кормят вне гнезда. Объясните это явление.

209*. Самец белой куропатки издает звуки, похожие на лай собаки. Звуки, похожие на смех, издают филины, сова неясыть, черноголовая чайка. Звуки, похожие на блеяние ягненка, издает бекас, а на рев быка — самец выпи. Могут ли птицы передавать «песню», заимствованную у других птиц или зверей, по наследству?

210*. Летучие мыши летают ночью, не задевая за ветви. Даже если заклеить им глаза, они не станут ориентироваться хуже. Чем объясняется такая способность ориентироваться? Как-используется в технике это явление?

211*. Охота на дельфинов во многих странах мира запрещена. Выскажите свои соображения по этому поводу.

212*. В пустыне песок раскаляется до 60—70 ° С, а верблюды спокойно ходят по нему и даже ложатся на песок. Почему верблюды не получают ожогов 213*. Киты хотя и живут в воде, но дышат легкими. Несмотря на наличие легких, кит не проживет и часа, если случайно очутится на суше. Почему?

214*. Мелкие животные обладают способностью быстро размножаться, а между тем число особей многих видов в среднем остается постоянным. Чем это можно объяснить?

215*. Для простейших углекислый газ не является жизненно необходимым, а в высоких концентрациях даже вреден. Тем не менее инфузории-туфельки всегда плывут в ту сторону, где больше углекислоты. Почему?

216*. Иногда в некоторых регионах в прудах наблюдается кроваво-красное «цветение» воды. Это явление вызывало в старину ужас у населения, как якобы предвестник войны и других бедствий. Найдите объяснение причинам такого явления.

217*. Медузы удивительно точно «предсказывают» шторм (собираются у прибрежной зоны). По принципу «уха» медузы сконструирован прибор, предупреждающий о приближении шторма. Какие свойства органов медузы помогают им «предсказать» шторм?

218*. Класс млекопитающих составляют наиболее высокоорганизованные животные, однако многие специалисты считают наиболее «процветающим» среди животных в настоящее время класс насекомых. Приведите аргументы, подтверждающие эту точку зрения.

219*. Случайно занесенный из Европы в США непарный шелкопряд быстро распространился на огромной территории, оголяя сады и леса, а в Европе эта бабочка менее опасна. Почему?

220*. Среди насекомых-кровососов особенно выделяется слепень из отряда двукрылых, самка которого высасывает за один раз до 200 мг крови. Укусы слепня очень болезненны. Объясните, почему у коров, которым сильно досаждают слепни, снижаются удои.

221*. Оводы из отряда двукрылых ничего не едят; они лишены даже ротового аппарата; живут всего несколько дней, а вред от них огромный. Объясните, почему оводы являются опасными врагами сельскохозяйственных животных.

222*. Платяная моль — бабочка, не имеющая рта, наносит большой вред мебели, одежде. В отчете текстильной промышленности Англии сообщалось, что комнатная моль ежегодно съедает 3500 т тканей. Как может моль «съедать» такие несъедобные вещи?

223*. Любопытную историю рассказал известный натуралист К. Брем про одного араба, уснувшего на скале. Когда он на утро проснулся, то оказался совершенно голым; за ночь насекомые съели всю его одежду. О каких насекомых идет речь, какие биологические особенности позволяют им перерабатывать клетчатку?

224*. Муравей вернулся в свой муравейник, однако на него неожиданно накинулись муравьи, охраняющие муравейник, и вытащили его оттуда. Так продолжалось несколько раз. Но через некоторое время муравей без затруднения прошел в муравейник. Объясните, что случилось.

225*. В степи в озере, которое образовалось из талой воды, через некоторое время появились рыбы. Предположите, как это могло произойти.

226*. По отношению к температурному режиму рыбы делятся на холодолюбивых и теплолюбивых. Некоторые холодолюбивые рыбы (например, пестряк, полосатик, широколобик) живут у побережий Антарктиды — в воде, находящейся на грани замерзания. Предположите, чем объяснить такую холодоустойчивость этих рыб.

227*. Если в луже находится очень большое количество головастиков, то через некоторое время часть из них погибает и остаются наиболее приспособленные особи. Как объяснить это явление?

228*. Насколько справедливо с биологической точки зрения выражение «Проливать крокодиловы слезы»?

229*. Утята и гусята, выведенные в инкубаторе, в первые часы жизни не могут держаться на воде и быстро тонут, а утята, которых вывела утка, сразу начинают плавать. Объясните это явление.

230*. Долгое время ученые были уверены, что основное назначение хвоста у птиц—изменять направление полета (рис. 12). Позднее выяснилось, что это неверно. Какую же роль играет хвост птицы при полете?

231*. Волки зимой живут стаями, а лисицы и рыси нет (рис. 13). Объясните поведение этих животных.

Рис 13

Рис 13

232*. Гидру можно разрезать на много частей, и из каждой разовьется новое животное. С какой особенностью беспозвоночных животных связано это явление? У каких животных оно еще наблюдается?

233*. Если на десятки квадратных километров вода в океане окрашена в розовый и фиолетовый цвета, то старые китобои говорят: «Ищи китов». Почему правы китобои?

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

В химический состав клетки человека входят белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. В пище человека должны содержаться эти вещества. Решите, какие из них могут заменять друг друга, а какие незаменимы.

Вид одной и той же клетки, рассматриваемой под световым и электронным микроскопом, значительно различается. Как это объяснить? Можно ли предположить, что со временем в клетке будут открыты еще какие-нибудь органоиды, кроме тех, что известны?

Отличаются ли по размерам клетки одних и тех же тканей слона, мыши и человека?

237.Почему открытие клеточного строения организмов считается одним из величайших достижений XIX в.?

Мышечная ткань обладает свойствами возбудимости и сократимости, нервная ткань обладает возбудимостью и проводимостью. Как можно судить о возбудимости нерва, связанного с мышцей, по ее мышечной ткани?

При раздражении обнаженного нерва слабым электрическим током происходит сокращение мышц. При действии такими раздражителями, как щипок_ пинцетом, капелька соли, также происходит сокращение мышц. Почему?

Животное реагирует на воздействия внешней среды. Если разрушит какую-то часть рефлектор-

ной дуги, иуде! ли животное отвечать на раздражение? Почему?

При ударе по сухожилию под коленом у человека сокращается четырехглавая мышца. Это коленный рефлекс. Если повредить идущий от сухожилия чувствительный нейрон, проявится ли рефлекс?

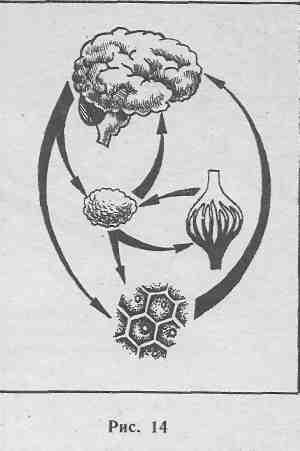

Клетки, ткани, органы и системы органов человека работают согласованно (рис. 14). При помощи чего создается согласование функции и взаимосвязь частей организма?

Человек живет и развивается под контролем двух программ: биологической и социальной. Что, по вашему мнению, больше изучается в разделе биологии «Человек и его здоровье» — биологические особенности человека или социальные?

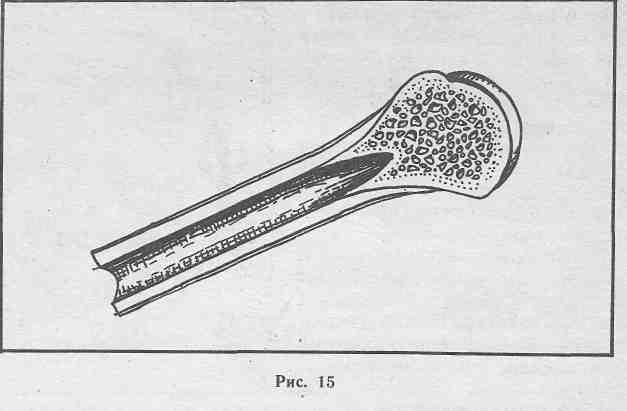

Д

ва ученика спорили. Один утверждал, что кость (рис.- 15) —сложный живой орган, а другой отрицал это. Кто из них прав и почему?

ва ученика спорили. Один утверждал, что кость (рис.- 15) —сложный живой орган, а другой отрицал это. Кто из них прав и почему?

245; Человек рано утром имеет один рост, а вечером его рост уменьшается. Объясните это явление.

У молодого петуха удалили бедренную кость, оставив только надкостницу. Через некоторое время кость у петуха восстановилась. Что доказывает этот опыт?

Давно известно, что если ампутировать одну ногу, то происходит изменение внутреннего строения костей другой ноги. Дайте объяснение этому явлению.

При переломах и вывихах у пострадавшего необходимо обездвижить поврежденное место (наложить шины). Почему?

Какие свойства костей скелета обеспечивают их прочность и сравнительную легкость?

Почему кости пожилых людей более подвержены переломам?

Какие свойства сустава обеспечивают его прочность и подвижность?

Штангист поднял одной рукой предельный для себя груз массой в 50 кг. Рассчитайте предельное усилие, развиваемое мышцами руки атлета, если известно, что сила, поднимающая груз, должна быть в 10 раз больше массы самого груза.

Ритмом мышечных сокращений называется равномерное чередование работы и отдыха. Люди давно заметили, что под ритмичную музыку и пение легче идти, работать, танцевать. Как это можно объяснить с точки зрения физиологии?

Замечено, что заблудившийся путник обычно уклоняется влево. Однако у людей, лучше владеющих левой рукой (левшей), наблюдается обратное — он «кружит вправо». Дайте объяснение этому явлению.

Установлено, что человек при нормальной средней подвижности в течение дня делает не менее 25 000—30 000 шагов, что в среднем составляет 20 км. Подсчитайте, сколько километров человек проходит за год, за жизнь (70 лет).

Каждое тело обладает массой и имеет центр тяжести. Тело человека очень подвижно, поэтому центр тяжести постоянно смещается. В каком положении человек устойчивее: когда он стоит с сомкнутыми ногами, когда он стоит, расставив ноги на ширину плеч, или когда он сидит? Почему?

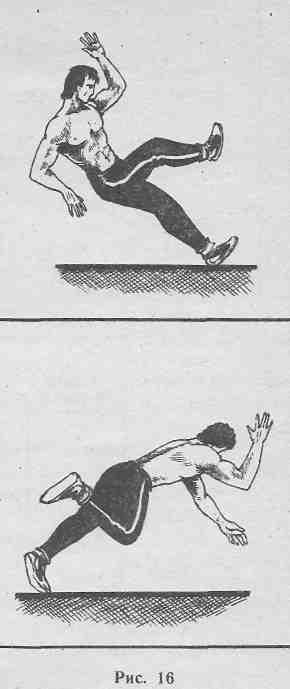

Замечено, что человек по-разному падает: когда споткнется, то падает вперед, а когда поскользнется — назад (рис. 16). Как объяснить это явление?

Учитель вызвал ученика к доске, но тот, прежде чем встать, наклонился над партой вперед и только затем выпрямился и вышел к доске. Может ли человек встать, не наклоняясь вперед?

Учащимся школьного возраста рекомендуется носить обувь по ноге на небольшом каблуке. Однако многие учащиеся носят узкую обувь, спортивную обувь и обувь на высоком каблуке. Почему такая обувь не рекомендуется для постоянного ношения?

При раскопках в кургане был найден скелет. Как определить по костям скелета пол человека?

Живые клетки функционируют нормально при наличии вокруг них живой среды. Многослойный эпителий кожи покрыт слоем отмерших ороговевших клеток. Какое это имеет значение?

Кровь человека движется по замкнутой кровеносной системе (малому и большому кругу кровообращения) ; при этом она успешно выполняет функции газообмена и питания органов и тканей всего организма. Почему?

У взрослых людей кровь содержит от 13% (у женщин) до 14% (у мужчин) гемоглобина. Каждый грамм гемоглобина может при полном насыщении удерживать до 1,3 мл кислорода. Рассчитайте по вашему анализу крови, сколько кислорода содержится в вашем организме.

Известно, что за сутки у человека заменяется около 25 000 мг крови. Рассчитайте, сколько примерно крови образуется в организме человека за всю жизнь (средний возраст 70 лет).

В одной популярной книге по физиологии было образно сказано: «В каждую секунду в красном море миллионы кораблей терпят крушение и опускаются на дно. Но миллионы новых кораблей выходят из каменных гаваней вновь в плавание». О каких кораблях идет речь и что имеется в виду?

При быстром восхождении на гору у здоровых туристов. развивается «горная болезнь» — одышка, сердцебиение, головокружение, слабость. Эти признаки при частой тренировке со временем проходят. Предположите, какие изменения происходят при этом в крови человека.

Для сохранения тканей живыми вне организма их помещают не в воду, а в физиологический раствор, содержащий 0,95 %-ную поваренную соль. Объясните, почему необходимо так делать.

При микроскопическом исследовании крови больного обнаружили повышенное содержание лейкоцитов (в 1 мм3 — 30 тыс.). Это встревожило врача. Почему?

При исследовании крови человека у него обнаружили повышенное содержание глюкозы (до 2 %) и срочно положили на обследование в больницу. Почему это сделали?

Концентрация солей физиологического раствора, заменяющего иногда в опытах кровь, разная для холоднокровных (0,65 %) и теплокровных (0,95 %). Чем объясняется такое различие?

Если прилить в кровь чистую воду, то клетки крови лопаются; если поместить их в концентрированный раствор соли, то сморщиваются. Почему этого не происходит, если человек выпьет много воды и употребит много соли?

Величина 0,02 0,007 0,004

Кол-во 400000 5000000 10000000 в 1 мм3

Кол-во 400000 5000000 10000000 в 1 мм3

![]() Рис 17

Рис 17

В практике современной медицины переливание крови — важный фактор спасения жизни людей, однако так было не всегда. Почему?

Свертывание крови — защитная реакция организма, но есть заболевания, при которых кровь свертывается внутри сосудов. Почему эти заболевания опасны для жизни людей?

В 100 см3 крови может раствориться только 3 см3 СОг. Но из такого же количества крови выделяют 50 см3 ССЬ. Дайте объяснение этому явлению.

В 5 л плазмы крови может раствориться 100 см3 кислорода, а для удовлетворения потребности организма его необходимо значительно больше. Как достигается необходимое обеспечение организма кислородом?

При угаре человек погибает от удушья, несмотря на то, что кислород в легкие поступает в достаточном количестве, а примесь оксида углерода в крови составляет всего 0,1 %. Почему возникает удушье?.

В 1 мм3 крови козы находится 10 млн. эритроцитов размером 0,004; в крови человека в 1 мм3 — 5 млн. эритроцитов размером 0,007; в крови лягушки в 1 мм3 — 400 000 эритроцитов размером 0,02 (рис. 17). Чья кровь — человека, лягушки или козы — перенесет в единицу времени больше кислорода? Почему?

На первом году жизни ребенка в его крови имеется относительно большое число лейкоцитов. По мере его роста и развития происходит их постепенное снижение. Почему?

Английский врач Э. Дженнер привил здоровому мальчику содержимое оспенного гнойничка женщины, переболевшей коровьей оспой. Через некоторое время он привил тому же мальчику настоящую человеческую оспу. Мальчик остался здоров. Почему?

На протяжении всей истории существования человеческого общества его поражали многочисленные эпидемии, опустошая села, города. Но даже в самый разгар эпидемии еще до открытия прививок не все люди заболевали. Почему?

У человека нарыв на большом пальце руки, а через некоторое время у него опухают под мышкой лимфатические узлы. Дайте объяснение этому явлению.

Существуют сосудосуживающие и сосудорасширяющие лекарства. Определите, какое лекарство следует давать больному, у которого наблюдаются спазмы сосудов сердца.

При заболевании у больного повышается температура как защитная реакция организма. Однако при очень высокой температуре врачи прописывают лекарства, чтобы сбить ее. Как это объяснить?

Человек заболел. Врач подозревает по характеру и месту боли, что у него воспаление червеобразного отростка (аппендицит). Больному делают срочный анализ крови. Предположите, почему врач решил оперировать больного.

Рана загрязнена землей. Для предотвращения заболевания столбняком одни предлагают сделать прививку, а другие — ввести сыворотку. Кто из них прав?

На практике замечено, что при приеме лекарств через рот действие их проявляется слабее, чем при введении внутримышечно или в вену. Дайте объяснение этому явлению.

Процессы, происходящие в печени, играют важную роль в поддержании постоянства состава веществ в организме. В течение 1 мин через печень протекает 1,5 л крови. Рассчитайте, сколько раз кровь проходит через печень в течение суток (если масса среднего человека 75 кг, а кровь составляет 8%). Определите, какое значение для организма имеет высокое кровоснабжение печени.

Процесс движения крови в организме издавна интересовал ученых. Предлагались различные гипотезы, объясняющие образование крови и ее движение: а) кровь образуется в сердце и расходится по кровеносным сосудам во все части тела, не возвращаясь обратно в сердце; б) сердце — не кроветворный орган, а насос, двигатель крови; кровь течет от сердца к органам и обратно к сердцу по одним и тем же кровеносным сосудам; в) английский медик В. Гарвей (XVII в.) считал, что сердце — насос, который гонит кровь в одни сосуды (артерии), а возвращается она от органов по другим сосудам (венам). С какой гипотезой вы согласны?

За одно сокращение сердце выбрасывает в сосуды у взрослого в среднем до 80 мл крови. Сколько крови выбрасывает сердце в сутки, за год у подростка, если частота сокращений в 1 мин у него 78, а ударный объем сердца — 38,5 см3?

Основной цвет кожи человека — розовый. Кровеносные сосуды, которые мы видим (вены), имеют синеватый цвет. Почему?

В большом круге кровообращения часть плазмы из крови просачивается через стенки капилляров в межклеточные пространства тканей, пополняя тканевую жидкость. Это должно было бы привести к постепенному уменьшению крови в сосудах, увеличению тканевой жидкости и «разбуханию» тканей. Но этого не происходит. Почему же количество крови не уменьшается, а количество тканевой жидкости не увеличивается?

Сердце — удивительный и надежный насос, который работает в течение всей жизни без остановки. В чем секрет такой работоспособности сердца?

Спортсмен пробежал 5000 м за 815 с. Сколько литров крови перекачало сердце спортсмена за это время, если оно сокращалось 150 раз в 1 мин, выбрасывая каждый раз 150 см3 крови?

Сердце работает толчками, а кровь движется в сосудах непрерывно. Как это объяснить?

Результатом тренировки сердца является увеличение ударного объема; за счет увеличения только частоты сердечных сокращений нельзя значительно повысить общее количество перекачиваемой крови. Почему?

Артерии расположены глубже, чем вены. Какое биологическое значение имеет для организма подобное расположение кровеносных сосудов?

При значительной кровопотере человек учащенно дышит, бледнеет, появляется жажда. Все это — защитные реакции организма. Дайте объяснение этим явлениям.

Известно, что человек краснеет в жару и бледнеет и дрожит в холод. Как объяснить эти явления?

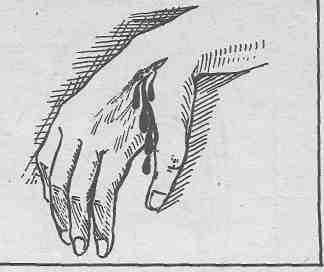

При аварии у мотоциклиста повреждена, рука (рис. 18). Из раны кровь сначала бьет фонтаном, а затем идет пульсирующей струей ярко-алого цвета. Какой сосуд поврежден, какую помощь надо оказать пострадавшему?

Рис. 18 Рис. 19

Рис. 18 Рис. 19

Повреждена рука (рис. 19). Из раны несильно идет кровь темно-вишневого цвета. Определите, какой сосуд, поврежден и какую помощь надо оказать пострадавшему?

Оставаясь продолжительное время в сырой одежде, можно простудиться даже в теплый летний вечер. Почему?

Сердце — орган, обеспечивающий беспрерывное поступление крови ко всем органам. Однако древние философы и поэты отождествляли сердце с «душой» человека, они полагали, что именно сердцем человек любит, ненавидит, чувствует и переживает. Так ли уж неправы были древние философы и поэты?

Среди некоторой части несведущих людей бытует мнение, что при возникновении болей в области сердца, нужно выпить рюмку коньяка, так как он расширяет сосуды, и боли прекратятся. Докажите опасность подобного мнения.

Сердце физически тренированного человека не может быть застигнуто «врасплох» при любых физических нагрузках. Однако нервная нагрузка и психические переживания могут уменьшить физическую выносливость. Почему?

З05. Человек может прожить без пищи 30 и более суток, без воды — около недели, а_вот без кислорода — не более 10—20 мин. Почему?

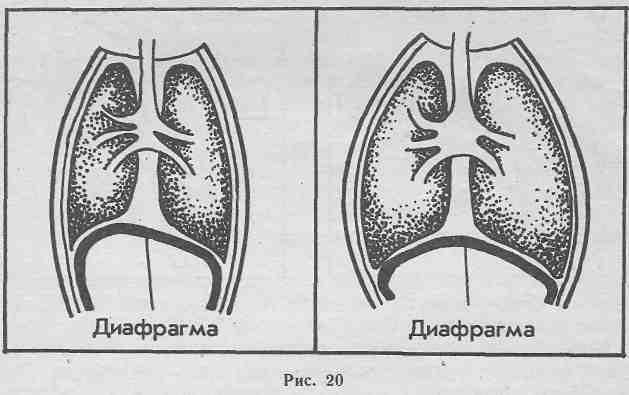

Л

егкие — орган дыхания — не имеют мышц, однако при дыхании они расширяются и сжимаются (рис. 20). Объясните, благодаря чему легкие могут расширяться и сжиматься.

егкие — орган дыхания — не имеют мышц, однако при дыхании они расширяются и сжимаются (рис. 20). Объясните, благодаря чему легкие могут расширяться и сжиматься.

Причина 'вдоха и выдоха издавна интересовала ученых, врачей. В свое время было предложено несколько гипотез, объясняющих это явление: а) воздух самотеком входит, раздувает легкие и

расширяет грудную клетку; б) легкие в грудной полости расширяются и засасывают (втягивают) атмосферный воздух внутрь (вдох), а сжимаясь, выталкивают его (выдох). С какой гипотезой вы согласны?

При каждом дыхательном движении человек пропускает через легкие в среднем 500 см3 воздуха. Выдыхаемый воздух содержит 16 % кислорода (на 4 % меньше вдыхаемого). Рассчитайте, сколько кислорода потребляет ученик, класс (40 учащихся) за урок, если один ученик делает в 1 мин 18 дыхательных движений.

В 1 л воздуха содержится 210 см3 кислорода. Человек при работе потребляет 6 л кислорода в 1 мин. Сколько воздуха должно пройти через его легкие за рабочий день (8 ч)?

Большинство людей не подозревают, как велико значение выдоха в их жизни. Предположите, что происходит на выдохе у людей.

31 г. В спокойном состоянии через легкие человека проходит около 8 л воздуха за 1 мин, а при напряженной работе — до 120 и более литров. За счет чего повышается пропускная способность

легких? .

312. Потребление кислорода в спокойном состоянии составляет у человека 2,5 л в 1 мин. Во время подъема на гору груза в 20 кг оно составляет 4,3 л в 1 мин. Объясните, как достигается при активной мышечной работе доставка почти удвоенного количества кислорода к работающим органам тела

В Арктике и Антарктике, несмотря на холод, люди мало болеют простудными заболеваниями, а в средней полосе умеренного климата часто. Почему?

При Организации Объединенных Наций (ООН) существует Всемирная организация здравоохранения. В ней участвуют почти все страны мира. Теперь эта организация энергично включилась в борьбу с курением. Почему?

Когда мы едим, то спокойно проглатываем пищу, но без пищи, сделав три-четыре глотательных движения, чувствуем затруднение в глотании. Объясните почему.

Если долго жевать корочку черного хлеба, то его кисловатый вкус сменяется сладким. Почему?

И. П. Павлов разработал методы изучения пищеварения у животных, установив рефлекторный и гуморальный характер сокоотделения. Однако результаты методов изучения пищеварения у животных применимы и к человеку. Обоснуйте состоятельность применения подобных методов и укажите, какие современные методики изучения физиологии пищеварения вы знаете.

У людей, привыкших съедать много пищи и пить много Жидкости, желудок сильно растягивается, и его мышцы становятся слабыми. Это отрицательно сказывается на пищеварении. Почему?

Заболевания печени, при которых нарушаются все ее функции, смертельны. Почему?

У человека больная печень. Врач предлагает больному придерживаться безжировой диеты. Почему?

При пищевых отравлениях возникают рвота, боли в животе. Это защитные реакции организма. Дайте объяснение этим явлениям.

В древней Индии для решения вопроса о виновности или невиновности подсудимому иногда предлагали съесть сухой рис. Если обвиняемый его съедал, считалось, что он не виновен, если нет, то виновен. На основании каких знаний применялось «испытание» рисом?

В процессе обмена веществ и энергии организм получает вещества для построения клеток и энергию для жизненных процессов. Какие основные вещества получает организм из пищи? Что необходимо для энергетического обмена в организме?

Человек может прожить без пищи 30 и более суток, без воды — около недели. Чем объяснить, что при отсутствии воды человек гибнет быстрее, чем при отсутствии пищи?

Недостаточное поступление воды в организм или избыточное выделение ее вызывает жажду. Объясните, как возникает жажда.

Чувство жажды связано с недостаточным поступлением воды в организм или избыточным выделением ее. Однако иногда мы испытываем чувство ложной жажды, когда воды в организме вполне достаточно. Почему?

Давно замечено, что жажду нельзя утолить слабоминерализованной талой или дистиллированной водой, а в горячих цехах при жажде рабочим дают пить подсоленную и минеральную воду. Объясните оба случая.

Взрослому человеку требуется 2—2,5 л питьевой воды в сутки. При физической работе потребность организма в воде увеличивается. Объясните почему.

В пищевой рацион обязательно должны входить белки, жиры, углеводы, однако полным людям не рекомендуется употреблять много углеводов. Почему?

Печень называют «химической лабораторией», «продовольственным складом», «диспетчером организма». Что лежит в основе таких образных выражений?

Подопытное животное кормили только белками и не давали ему углеводов. После смерти животного в его печени был обнаружен животный крахмал. Дайте объяснение этому явлению.

Часто при недостатке питания говорят: «Белковый дефицит в рационе», а почему не говорят об углеводном или жировом дефиците в рационе?

Витамины — не строительный и не энергетический материал нашего тела, но обязательно должны входить в пищевой рацион человека. Почему?

Почему раньше во время длительных морских экспедиций у моряков начинался авитаминоз?

В нормах питания для работников тяжелого физического труда предусматривается относительное увеличение углеводов. Почему?

В рацион питания всех людей должны входить в достаточном количестве сырые овощи и фрукты. Почему?

Днем, когда человек активен, у него в организме идет интенсивный обмен веществ и тратится много энергии. А вот тратится ли энергия, когда человек спит? Обоснуйте ответ.

В состоянии покоя на единицу массы (1 кг) юноши и девушки в единицу времени (1 ч) тратят 150 кДж и 130 кДж соответственно. При подготовке к урокам у учащихся на 30 % возрастают энергозатраты, при занятии спортом - на 400 % от основного Обмена. Рассчитайте количество энергии, расходуемое юношей и девушкой при подготовке к урокам (3 ч) и на занятия спортом (2 ч).

Почему человек, находящийся на холоде, стремится как можно больше двигаться?

Конечные продукты обмена веществ, избыток воды и солей выделяются из организма несколькими путями - через почки, потовые железы кожи, легкие. Какое имеет это значение?

С какой целью при проверке здоровья человека и при многих заболеваниях людям делают анализ мочи?

При анализе мочи больного в ней было обнаружено довольно много сахара. Что можно предположить?

За сутки почки пропускают 1700 л крови. В организме подростка ее содержится 10 % от массы тела. Рассчитайте, сколько раз кровь пройдет через почки подростка массой 50 кг.

Почки составляют '/160 часть массы тела, а потребляют '/и часть поступившего в организм кислорода. О чем это говорит?

У человека обнаружены больные почки, а врач рекомендует ему лечить гнилые зубы и ангину. Объясните, чем вызвана рекомендация врача.

Кожа выполняет защитную функцию, играет важную роль в поддержании постоянства внутренней среды организма, а также в процессах приспособления организма к меняющимся условиям окружающей среды. Докажите, что это так.

Для нормальной жизнедеятельности человека необходима постоянная температура тела. Несмотря на колебания температуры внешней среды, температура тела человека поддерживается в пределах 36—37 °С. За счет каких процессов это достигается?

Если поместить человека в бассейн, температура воды которого достигает 50—60 °С, то произойдет перегревание организма вплоть до ожогов кожи. Почему же при температуре воздуха 50—60 °С человек не получает ожогов?

В большинстве стран в жару пьют прохладительные напитки, а вот в странах Азии принято пить горячий чай даже в самые знойные часы дня. Как объяснить целесообразность этих национальных традиций?

Ноги в тесной обуви зимой замерзают, а летом сильно нагреваются. Объясните причины этих явлений.

Одному человеку, чтобы простудиться, достаточно ступить ногой на холодный пол, а другой купается зимой в проруби и прекрасно себя чувствует. Один спокойно работает на поле под лучами палящего солнца, а другой изнемогает от жары. Дайте мотивированное объяснение этим явлениям.

Нормальная температура тела человека равна 36,6 °С. Однако нам не холодно, когда температура воздуха 18 °С, и очень жарко, когда она равна 30 °С. В воде же, наоборот, при 30 °С человек чувствует себя нормально, а при 18 °С — ему холодно. Объясните этот парадокс.

При проверке у учащихся кожной чувствительности замечено, что раздражения острием измерительного прибора в одних местах ощущается как прикосновение, в других — как укол, в третьих — как тепло или холод. Дайте объяснение этому явлению.

При некоторых заболеваниях у человека нарушается проведение возбуждения из спинного мозга в головной. В обратном направлении возбуждение проходит нормально. Ощущается ли при этом укол руки? Почему?

Прикоснувшись к горячему предмету, люди обычно отдергивают руку. Однако при желании человек может заставить себя держать руку на этом предмете. Чем это можно объяснить?

Кора полушарий головного мозга у большинства хордовых гладкая, а у млекопитающих, в том числе и у человека, имеет борозды и извилины. Какое это имеет значение?

У многих млекопитающих животных обоняние развито сильнее, чем у человека. Что общего в значении обоняния для тех и других и чем отличается оно у человека?

Находясь в прокуренной комнате, люди через некоторое» время перестают ощущать неприятный запах дыма. Почему?

Вкусовой анализатор наиболее чувствителен к горьким веществам. Хинин ощущается в концентрации одной миллионной части. Сахар в этой концентрации не чувствуется. Какое биологическое значение имеет такая особенность вкусового анализатора?

Осязательные рецепторы раздражаются при прикосновении и давлении на кожу, воздействии холода и тепла, болевом раздражении. Их особенно много на ладонях и кончиках пальцев рук. Рецепторы мышц и суставов возбуждаются при растяжении и сокращении мышц. Предположите, в какой деятельности, человека велико значение осязания и мышечно-суставного чувства.

Артиллеристам при стрельбе, взрывникам при взрывах рекомендуют открывать рот. Почему?

Ритмические колебания жидкости в улитке уха, возникающие под влиянием музыки, рефлекторно повышают тонус (напряжение) мышц. Почему под музыку приятно идти, делать гимнастику, танцевать?

Сильный шум отрицательно влияет на нервную систему, вызывает переутомление, бессонницу, психические заболевания. Во всем мире ученые думают о защите человека от производственного и бытового шума. Какие меры вы можете предложить, чтобы уменьшить воздействие шума на человека?

Один физик сказал: «Глаз смотрит, а мозг видит». Как вы понимаете это выражение?

Глаза человека и животных не чувствуют ни жары, ни холода. Почему?

Двое учащихся поспорили: один утверждал, что глаза сильнее утомляются при рассматривании мелких предметов, расположенных близко, а другой — удаленных предметов. Кто из них прав?

Какие правила гигиены глаз вы знаете?

Органы равновесия — мешочки (отолитовый орган, или преддверие) и полукружные каналы. Рецепторы мешочков и полукружных каналов воспринимают изменение положения головы при движении в пространстве. Образующиеся при их раздражении рефлексы помогают человеку сохранять равновесие и принимать необходимые позы. Укажите, для каких профессий важно иметь хорошо функционирующие органы равновесия.

Какую роль в организме играет боль?

Операция на коре больших полушарий головного мозга не вызывает болевых реакций, однако прикосновения к некоторым участкам коры вызывает непроизвольные движения больного. Как это объяснить?

При разговоре о вкусной пище, при виде красиво накрытого стола, приятном запахе у человека выделяется слюна, а при виде несвежей скатерти и подгоревшей пищи, наоборот, желание есть пропадает. Почему?

Многие животные, например собаки и кошки, реагируют не только на словесные команды, но и на некоторые слова: имена хозяев, названия предметов. В чем отличие реакции животных на слова от реакции на них людей?

Родившегося в зоопарке тигренка выпустили погулять в вольеру. В это время недалеко от него опустилась дикая утка. Тигренок бросился на нее. Испуганная утка взлетела, оставив на траве несколько пуховых перьев. Тигренок насторожился, стал разглядывать их, а когда они зашевелились под дуновением ветра, то обратился в бегство. Объясните его поведение?

Чтобы не чихнуть сильно, надо потереть переносицу или стиснуть зубы. Дайте объяснение этому явлению.

Человек читает интересную книгу, а в это время кошка рядом с ним громко лакает молоко из его чашки. Он не замечает этого. Почему?

Учителя заметили, что в конце уроков, которые проводятся перед большой переменой, обычно начинается оживление: школьники двигаются, шепчутся. Только самостоятельная работа, интересное сообщение учителя или ученика останавливают это волнение. Объясните поведение учащихся с физиологической точки зрения.

Известны случаи, когда человек, у которого полностью поражен спинной мозг, парализовано туловище и конечности, продолжает жить и заниматься умственным трудом. Объясните, почему у человека сохраняются сознание, мышление и другие психические процессы, а также работают внутренние органы, хотя у него выключен спинной мозг.

Известны случаи вскармливания детенышей человека животными. Однако после возвращения в человеческое общество далеко не все из них научились говорить, вести себя, как люди. Почему?

Общий план строения головного мозга, способность к образованию условных рефлексов, процессы возбуждения и торможения, взаимодействие между корой и другими элементами центральной нервной системы — все это является общим для высших животных и человека. Однако человек еще сумел пройти путь от собирания диких растений, охоты до использования атома и освоения космоса..Почему для человека это стало возможным?

Насколько был прав великий писатель В. Шекспир, сказав о сне следующее:

«Врачующий бальзам больной души,

Сон— это чудо матери-природы,

Вкуснейшее из блюд в земном пиру».

Насильственное лишение сна (один из видов пытки) может привести к гибели человека. Раньше считали, что сон — это покой, при котором ослабляются и замедляются все функции организма. Теперь установили, что сон — это активный отдых. Как это понять?

Железы внешней секреции — слюнные, потовые, желудочные; железы внутренней секреции — щитовидная, надпочечники. Железа двойной функции — поджелудочная. В чем основные отличия способов их воздействия на органы?

Гормоны и ферменты имеют высокую биологическую активность. Что общего и чем отличаются гармоны от ферментов?

Гормоны инсулин и адреналин противоположно действуют на углеводный обмен организма. Это поддерживает постоянство внутренней среды организма. Подумайте, что произойдет, если одного из этих гормонов будет вырабатываться больше или меньше.

Ученые обратили внимание на исключительно обильное снабжение кровью щитовидной железы. Так, за одну минуту через этот орган протекает в 28 раз больше крови, чем через головной мозг, и в 55 раз больше, чем через почки. Какое значение имеет такое обильное кровоснабжение этого органа?

Большинство заболеваний, связанных с нарушением деятельности желез внутренней секреции, теперь излечивается. Выскажите предположение, на каких принципах основывается это лечение. .

В природе существует два способа размножения — бесполое и половое. Однако половое размножение более распространено среди высших растений и животных. Каково значение полового размножения, почему оно более совершенно?

388*. Многие упражнения йогов связаны со статическими нагрузками, а современный спорт — в основном с динамическими. Почему статические упражнения находят ограниченное применение в современном спорте?

389*. Кости, составляющие скелет,— наиболее прочные образования организма. Они сохраняются в течение многих десятилетий, а в отдельных случаях и тысячелетий после смерти человека. Почему?

390*. Кости скелета человека, выполняющего большую физическую работу, например у спортсмена, имеют утолщения, бугры другие особенности строения. Как вы это объясните?

391*. В опытах по изучению утомления мышц руки И. М. Сеченовым была обнаружена интересная закономерность: уставшая рука отдыхает быстрее, если работают мышцы другой руки. Объясните это явление.

392*. В современной медицинской практике широко используется переливание крови. При этом обязательно учитываются группы крови. Нужно ли учитывать резус-фактор при переливании крови?

393*. Решите, возможно ли переливание крови матери (I группа) ее детям: сыну (III группа) и дочери (IV группа), а также переливание крови брата и сестры друг другу. 38

394*. Нормальная скорость оседания эритроцитов (СОЭ) у женщин 7—12 мм/ч, у мужчин — 3—9 мм/ч. Какие выводы можно сделать, если скорость оседания эритроцитов равна 80 мм/ч?

395*. Однажды в XVI в. врач А. Везалий в присутствии зрителей вскрывал труп человека. После вскрытия грудной клетки зал ахнул — у мертвого человека сердце слабо пульсировало. Неужели такой опытный врач, как А. Везалий, мог ошибиться и вскрыть живого человека? А если нет, то почему работало сердце у мертвого человека? Был ли человек мертв?

396*. На тело человека действует огромная сила атмосферного давления, однако организм хорошо выдерживает такие нагрузки. Благодаря чему это происходит?

397*. 15 апреля 1875 г. воздушный шар «Зенит», на борту которого находились три воздухоплавателя, достиг высоты 8000 м. Когда шар приземлился, то в живых остался только один человек. Предположите причины гибели людей.

398*. В 1846 г. на судне «Мери Соме» погиб батальон солдат, укрывшихся от бури в его трюмах, хотя само судно осталось абсолютно невредимым. Что послужило причиной гибели солдат?

399*. Водолазы могут спускаться на глубину до 100 м без скафандра и до 3000 м в тяжелом скафандре, используя специальные газовые смеси. Поднимать водолазов с большой глубины необходимо очень медленно. Почему?

400*. Если в желудок долго не поступает пища, мышцы его начинают усиленно сокращаться. Появляются неприятные ощущения, связанные с чувством голода. Уменьшение количества глюкозы в крови вызывает раздражение рецепторов кровеносных сосудов. Импульсы поступают в центр голода, находящийся в промежуточном мозгу. Возникает желание есть. Но между проглатыванием пищи и всасыванием в кровь глюкозы, проходит много часов, а мы, по мере наполнения желудка, уже не чувствуем голода. Почему?

401*. Кишечный сок выделяется в каждом участке кишки под влиянием местного раздражения рецепторов, а не под влиянием рефлексов вкусовых и обонятельных рецепторов. Объясните, какое это имеет значение?

402*. Вода — основной продукт обмена веществ. Она образуется при распаде белков, жиров, углеводов и покидает организм разными путями: через почки (1,5 л в сутки), легкие -(4'б0 мл), кишечник (200 мл), кожу (500 мл). Однако эти количественные соотношения могут резко меняться. Почему?

403*. Действие алкоголя на организм вызывает расширение сосудов. Какой человек, трезвый или пьяный, быстрее замерзнет на морозе?

4 04*. Человек в умеренном климате носит одежду соответственно погоде. Однако жители Средней Азии в самую большую жару ходят в теплых ватных халатах (рис. 21). Дайте объяснение этому явлению.

04*. Человек в умеренном климате носит одежду соответственно погоде. Однако жители Средней Азии в самую большую жару ходят в теплых ватных халатах (рис. 21). Дайте объяснение этому явлению.