Одуванчик обыкновенный.

Ареал обитания: Обитает в холодном и умеренном поясах. Места, где обитает одуванчик, можно встретить по все й планете. Растет на лугах, полянах, около дорог, на выгонах и у жилья, часто как сорняк в полях, садах, огородах и парках в европейской части России, на Украине, в Белоруссии, на Кавказе, в Молдавии, Приднестровье, в Средней Азии, Сибири, на Дальнем Востоке, на Сахалине, Камчатке.

Жизненная форма: Одуванчик Обыкновенный – многолетнее травянистое растение.

Корень стрежневой, мясистый, глубоко идущий в почву, длиной до 60 см и диаметром до 2 см. Метаморфозов не имеет.

Стебель высотой до 50 см, прямостоящий.

Листья в прикорневой розетке прижатые к почве или приподнимающиеся, струговидно-надрезанные, иногда крупнозубчатые. Тип листа – простой. Чаще всего продолговато-ланцетовидные, зубчатые, длиной 20 см. Листья очерёдные, сверху иногда голые, снизу чаще всего опушённые, черешков практически нет. Средняя жилка листа толстая, состоит только из простых беловатых паутинистых волосков.

Цветки ярко-желтые, язычковые, пятизубчатые, собранные в крупные корзинки. Цветы двудомные, могут быть обоеполые, однополые или бесполые, в корзинках диаметром 3-4,5 см. Тычинок 5. Пыльца ярко-жёлтая. Язычковые цветки являются наиболее совершенными в семействе Сложноцветные. Плоский венчик заканчивается пятью зубцами, и ясно показывает своё происхождение из пяти сросшихся в одной плоскости лепестков. Язычковый цветок имеет вид узкого длинного язычка и на первый взгляд кажется одним лепестком. Но при внимательном рассмотрении можно увидеть, что в нижней части этот язычок свёрнут в трубочку, из которой выходит пестик. Пять тычинок каждого цветка тоже срастаются в трубку, внутри которой находится столбик пестика с двулопастным рыльцем. По краю лепесткового венчика видно пять зубчиков, так как он образован пятью лепестками. Это как бы распоротый вдоль и развёрнутый трубчатый цветок. Такие цветки называются настоящими язычковыми. Из них состоит корзинка одуванчика.

Плод сухой, нераскрывающийся, который развивается из завязи пестика, образуя, очень мелкую семянку с пучком волосков (летучкой) на длинной ножке. Зрелые плоды напоминают парашютики. Плоды одуванчика — веретенообразные, серовато-бурые продольно-ребристые семянки длиной 3-5 мм, с длинным тонким носиком (длиной 7-12 мм), на котором располагается хохолок из белых мягких волосков. Хохолок способствует разносу их ветром на большие расстояния. При плодоношении верхушка стрелки одуванчика представляет собой идеальный шар, образованный сомкнутыми между собой хохолками плодов. Размножается одуванчик за счет плодов, которых образуется великое множество. Одно растение развивает от 250 до 7 000 семянок. Все части одуванчика содержат белый млечный сок.

Одуванчик применяют во многих отраслях промышленности. Экстракт и сок одуванчика применяют в косметических целях: для питания, увлажнения, омоложения кожного покрова. Особенно эффективен одуванчик для выведения пигментных пятен и «выравнивания» оттенка кожи. Млечный сок одуванчика используют для удаления пигментных пятен на коже, и бородавок. Так же применяют, как кормовое растение. Используют в традиционной народной медицине. Применяет в пищу человек.

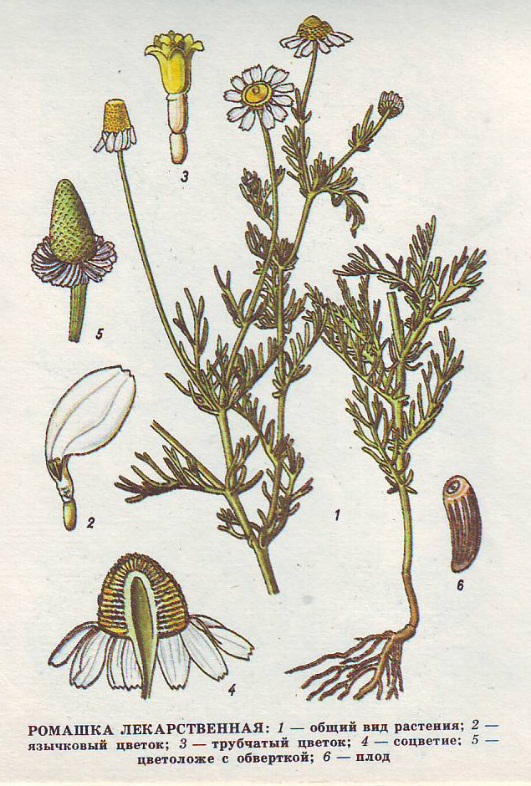

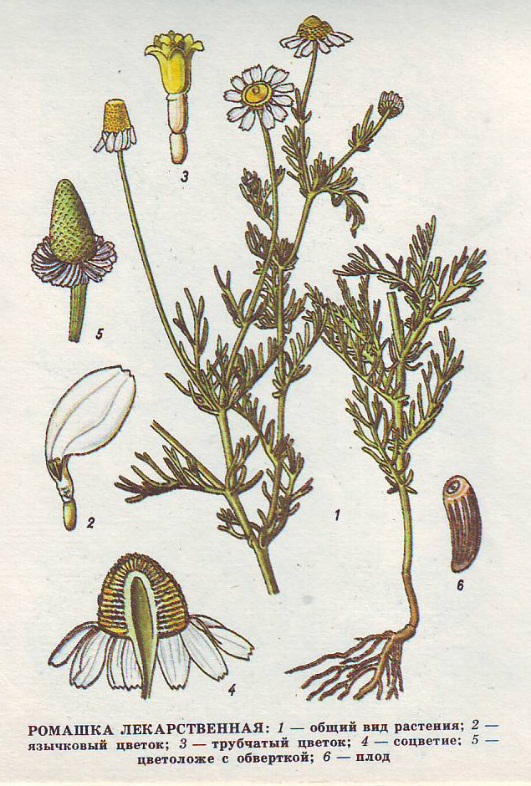

Р омашка аптечная - однолетнее травянистое растение.

омашка аптечная - однолетнее травянистое растение.

Арел обитания: Ромашка аптечная распространена во всех районах европейской части СНГ (кроме Крайнего Севера), реже в Сибири и некоторых районах Центральной Азии. Более обычна в пределах Украины и Северного Кавказа. Растет по лугам и степям с разреженным травостоем, молодым залежам, как сорное растение в садах, на пустырях, межах, в населенных пунктах, по обочинам дорог. Введена в культуру.

Корень стержневой, слабо разветвлённый, светло-бурый. Метаморфозов не имеет.

Стебель прямостоячий ребристо-бороздчатый разветвленный от основания высотой 15–60 см; внутри полый, до верхушки облиственный.

Листья очерёдные, сидячие, при основании несколько расширенные, в общем очертании широколанцетные или яйцевидные, длиной от 15 до 60 мм (обычно — от 20 до 30 мм), шириной от 5 до 18 мм (обычно — от 10 до 15 мм), дважды- или триждыперисторассечённые на раздвинутые сегменты (доли). Отдельные доли — узколинейные, почти нитевидные (шириной до 0,5 мм), шиловидно-заострённые, с коротким мягким остриём на верхушке.

Соцветия — конические корзинки диаметром до 25 мм (на боковых побегах мельче); многочисленные, расположены на тонкоребристых длинных (до 8 см, обычно — от 3 до 5 см) цветоносах на верхушках стеблей и боковых побегов. Соцветия образуют в совокупности общее щитковидное соцветие. Цветоложе корзинки голое, внутри полое, в начале цветения полушаровидное, в конце цветения и при плодах — удлинённое до узкоконического. Корзинки состоят из цветков двух типов: от 12 до 18 женских язычковых цветков образуют наружный ряд, а в середине соцветия расположены многочисленные трубчатые обоеполые цветки. Краевые цветки — с белыми отогнутыми язычками, имеющими длину от 8 до 14 мм и ширину от 2,5 до 3 мм, с пятью зубцами на верхушке; к концу цветения язычки отгибаются вниз. Внутренние трубчатые цветки — золотисто-жёлтые, значительно мельче язычковых, с пятилопастным венчиком.

Тычинок в трубчатых цветках пять, сросшихся пыльниками в трубку, окружающую столбик. На верхушках пыльников имеются острые треугольные придатки. Пестик — с нижней одногнёздной завязью, нитевидным столбиком и двумя линейными загнутыми рыльцами.

Плоды — цилиндрические, притуплённые, слегка согнутые мелкие семянки (длиной от 1 до 2 мм, шириной от 0,2 до 0,3 мм), у основания суженные. С боков семянки слегка сжаты, со спинки — слегка выпуклы. Стенки семянок с внешней спинной стороны — гладкие, с внутренней — 4—5-, иногда 5—6-продольноребристые. Поверхность — матовая или слегка лоснящаяся. Окраска семянок — буро-зелёная.

Применяется как лекарственное растение и в настоящее время входит в отечественную фармакопею и фармакопеи многих стран мира.

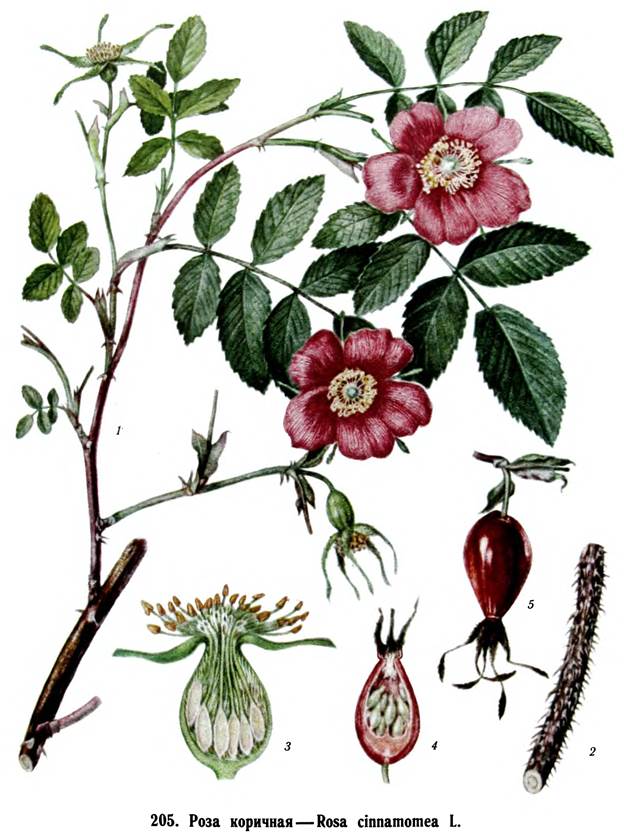

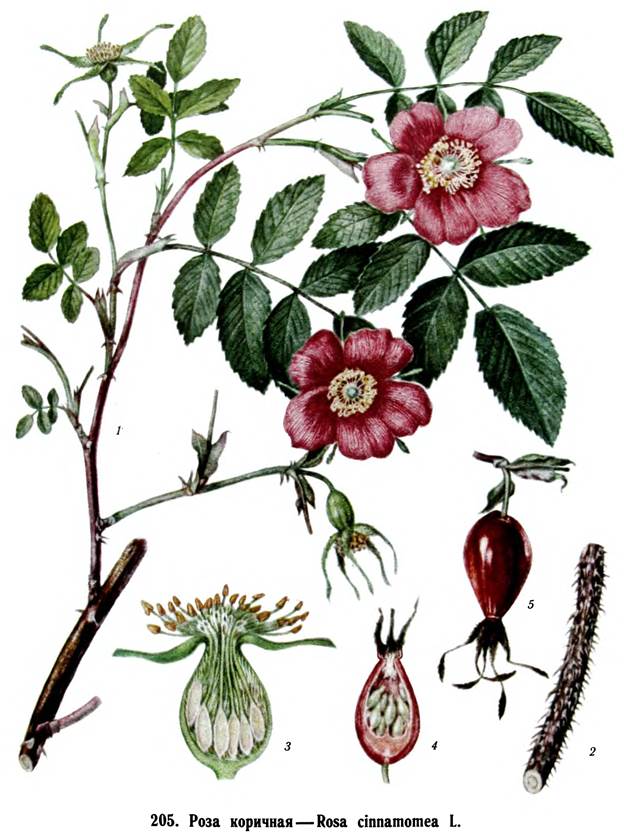

Ш иповник обыкновенный.

иповник обыкновенный.

Ареал обитания: Шиповник растет в степной части по склонам балок, в бассейнах рек, берегам ручьев, около водоемов. Наиболее часто встречается на различных склонах, в разреженных лесах, вырубках, опушках, горных лугах, среди кустарников.

Жизненная форма: Колючий кустарник, достигающий 2 и более метров высотой, с дугообразными изогнутыми ветвями. Скелетные побеги густо покрыты жесткими и толстыми крючковато у основания расширенными и сплющенными шипами.

Шиповник имеет мощную стержневую корневую систему. Вертикальные толстые корни уходят на глубину до 2-3 м, горизонтальные -- сильноразветвленные находятся в слое почвы от 5 до 40 см. Метаморфозов не имеет.

Стебли вертикальные, чаще дугообразные, изогнутые, в нижней части покрыты игольчатыми серповидными шипами. Шипы у главных побегов редкие, на цветоносных -- обильные. Ветви деревянистые, зеленого или красно-бурого цвета. Листорасположение супротивное.

Листья сложные, непарноперистые, с 5- 7 листочками, длиной 8-10 см. Листочки яйцевидно - эллептические, 2- 4 см длиной, голые, по краю острозубчатые, зубцы неравные, одиночные или по два. Все листья имеют прилистники, приросшие к черешку. Листья коричневато- зеленые, сверху обычно голые, снизу покрыты мягкими волосками с многочисленными красно- бурыми ароматическими железками. На верхней части и особенно на нижней ярко выделяются жилки.

Цветки правильные, собраны в метельчатые или щитковидные соцветия, иногда одиночные, обоеполые. Лепестков 5 бело-розовые, белые или ярко-розовые.

Цветоложе (гипантий) продолговатое, редко шаровидное. Чашелистики широколанцетные в верхней части с перистыми придатками, рано опадающие, с густыми перистыми придатками, сверху голые, снизу с густыми короткими волосками, после цветения прижаты к нижней части плода. Лепестки обычно довольно крупные, светло- розовые (редко ярко- красные) или белые. Тычинки и пестики многочисленные. Столбики пестиков покрыты волосками. Число тычинок, расположенных кругами неопределенно. Чашелистики, лепестки и тычинки расположены кругами по внутреннему краю ясно выраженной и вогнутой цветочной трубки.

Плоды шиповника представляют ложную ягоду, образовавшуюся из разросшегося цветоложа. Плоды по форме эллиптические, до 3 см длиной, с мясистым гипантием, на внутренней поверхности которого среди щетинок, находятся маленькие орешки. На верхушке плода имеется отверстие - удаленной чашечки. У плодов шиповника чашелистики лопастные, отогнутые книзу, при их обрыве остается пятиугольная площадка. Стенки плода тонкие, хрупкие, снаружи морщинистые, блестящие или матовые, внутри шероховатые от обилия жестких, щетинистых волосков. Цвет багряно- красный; вкус кисловато- сладкий; запах отсутствует. Внутри ложного плода находятся настоящие плоды- мелкие, продолговатые орешки светло-бурого цвета.

В медицине используют в основном отвары и настои, иногда включают в сиропы, таблетки, драже, экстракты. Шиповник применяют как: поливитаминное средство при заболеваниях, вызванных недостатком витаминов, при малокровии, при истощении организма. Отвары из высушенных плодов шиповника обладают вяжущим, противовоспалительным, потогонным, успокаивающим, желчегонным и мочегонным действием.

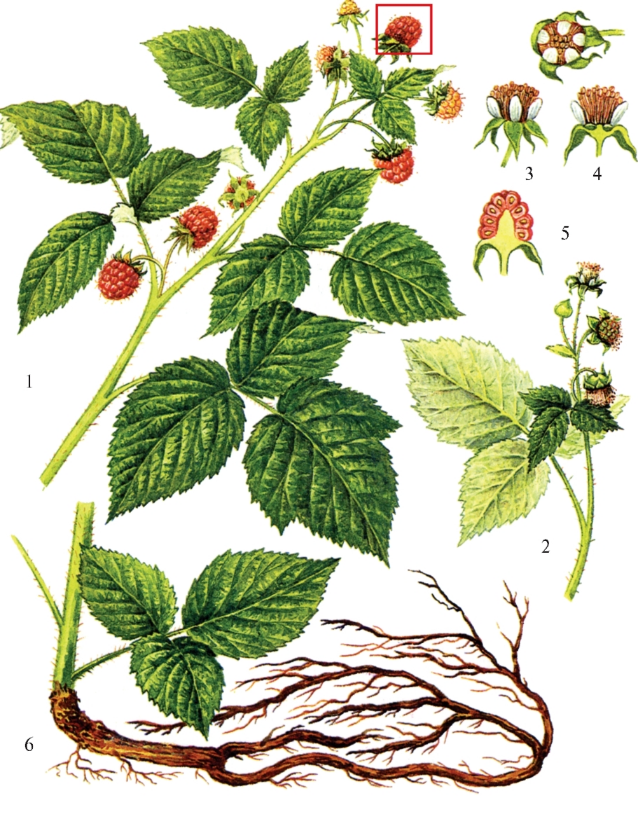

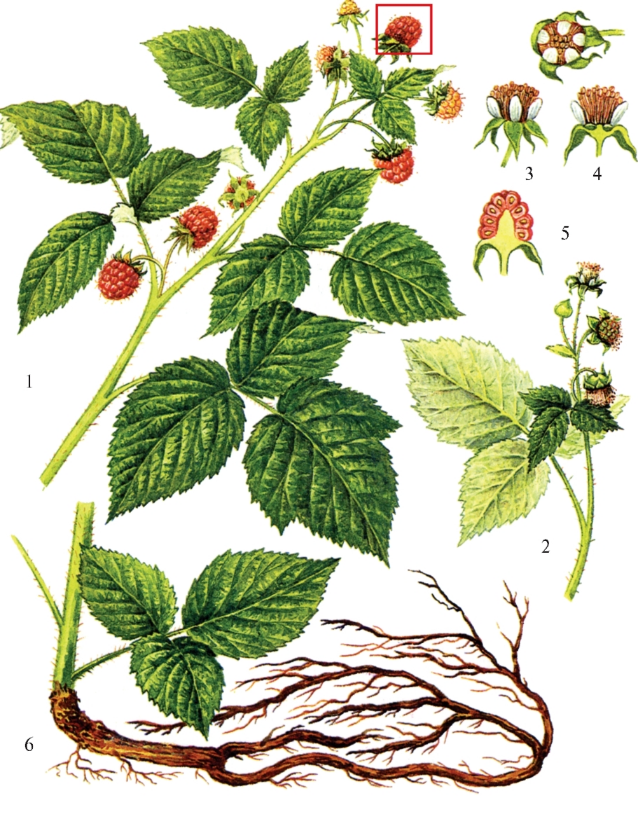

Малина кустовая

Малина кустовая

Жизненная форма: Малина - многолетний кустарник высотой до 2 м с однолетними и двухлетними побегами.

Ареал обитания: Широко распространена. Растет в средней и северной полосе европейской части России, в Сибири, встречается на Кавказе и в Средней Азии. Дикорастущая малина растет в лесах, между кустарниками, на вырубках, по оврагам, берегам рек и ручьев, по опушкам, полянам, оврагам, около дорог, на солнечных каменистых склонах, предпочитает вырубки и гари, образуя здесь густые заросли. Широко культивируется как пищевое и декоративное растение.

Корневая система: Чаще всего главный стержневой корень и боковые корни быстро отмирают и заменяются придаточными, которые образуют мощную корневую систему. Основные корни располагаются горизонтально, удаляясь от материнского куста на 2-3 метра. Однако большая часть корней кустов малины сосредоточена вблизи растений на расстоянии не более 50 см от кустов. Корневая система - поверхностная. Основная масса корней находится на глубине 30-40 см. Одной из характерных особенностей малины является обилие придаточных почек и этиолированных побегов на придаточных корнях. В результате этого образуется масса подземных побегов, расположенных на разном расстоянии от родительского куста.

Листья малины - сложные, непарноперистые, с 3-5(7) листочками у однолетних побегов и с 3 листочками - у двулетних. Сверху они - голые или рассеянно волосистые, а снизу - зеленовато-беловойлочные, усажены редкими шипиками. Конечный листочек - продолговато-яйцевидный, с длинно заостренной верхушкой, черешковый. Боковые листочки - продолговато-овальные, сидячие или на коротких черешках. Пластинка листа - плоская, почти гладкая, по краям - тонко-пильчатая. Жилкование листа - сетчато-нервное. Черешки листьев - сверху желобчатые. Прилистники - линейные или нитевидные, в нижней части приросшие к черешку.

Цветки - небольшие, до 1 см в диаметре, обоеполые, правильные, с двойным околоцветником. Чашелистики - треугольно-ланцетные, заостренные, зеленовато-сероватые, в числе 5, при цветении горизонтально отклонены, а при плодах отогнуты вниз. Лепестков - 5; они - белые, до 2 мм шириной, обратнояйцевидные, прямостоячие, короче чашелистиков, быстро опадают. Тычинки - многочисленные, прикрепленные к краю цветоложа. Тычиночные нити - прямостоячие, пыльники - светло-желтые. Пестики - многочисленные, на выпуклом цветоложе. Завязь - одногнездная, густовойлочная. Столбики - короткие, нитевидные, боковые (почти верхушечные). По длине столбики равны или (чаще) немного длиннее тычиночных нитей.

Плод - сборная костянка или многокостянка, сочный, причем костянки прочно скреплены между собой и с цветоложем; косточки округлой формы. Плоды - продолговато-овальные или конусовидные, бархатистые, темно-красного, красного, реже - желтого цвета, до 1,5 см в диаметре. В плоде - до 100 мелких костянок (около 2 мм в диаметре), прикрепленных к плодоложу сосудистым пучком, который постепенно распадается по мере созревания плода.

Для лечебных целей заготавливают ягоды малины, листья, цветки. Плоды малины собирают летом. Листья же собирают весной, пока они еще молодые и нежные.

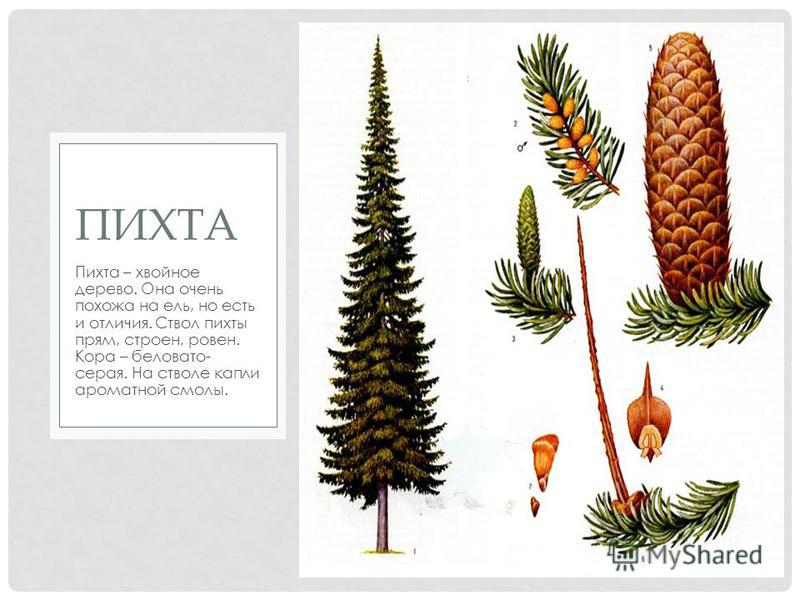

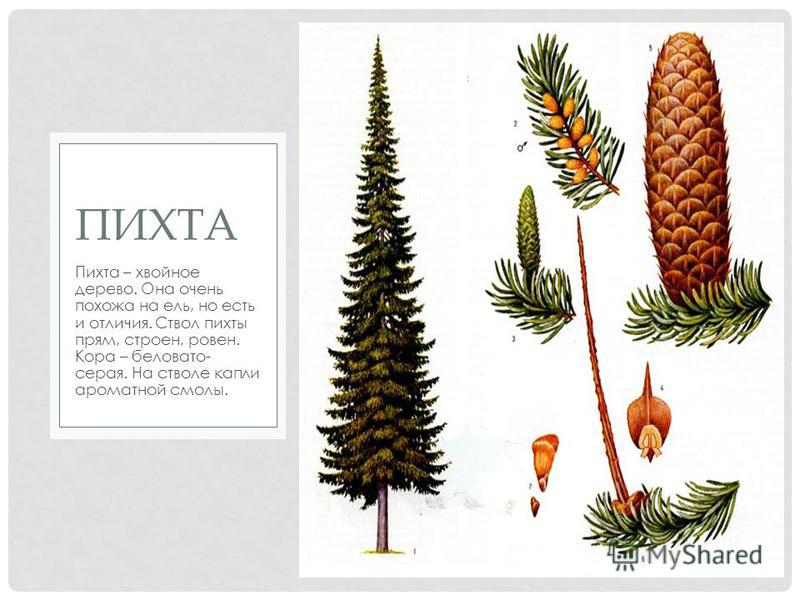

Пихта сибирская – многолетнее хвойное дерево.

Пихта сибирская – многолетнее хвойное дерево.

Распространение (ареал обитания): умеренная зона северного полушария, некоторые виды в Мексике и Гватемале. С-В европейской части России, Сибирь (на востоке. До верховьев р. Апдан). В горах поднимается до границ леса до 1200 – 3000 м.

Жизненная форма: дерево.

Корневая система: Корневая система состоит из небольшого стержневого корня и нескольких боковых, идущих вкось, в глубину. На корнях имеются микоризы; корневые волоски при этом не развиваются. Корневая система отличается пластичностью в зависимости от условий местопроизрастания. Деревья пихты сибирской довольно ветроустойчивы. Наблюдается срастание корней отдельных деревьев, вследствие чего иногда наблюдается на срубленных пнях образование новых годичных колец. Располагается, в основном, в верхнем слое грунта.

От основания корневища произрастает ствол дерева, который покрыт серо-бурой корой. С возрастом, поверхность ствола древеснеет, покрывается продольными трещинами. Особенность пихты в том, что у неё отсутствуют смоляные ходы внутри древесины.

На поверхности ствола, начиная практически от основания, появляются ветви. Длина может достигать 3 метров у основания. Длина стеблей уменьшается по мере расположения к верхушке. Стебли располагаются почти перпендикулярно центральному стволу. Стебли сильно ветвятся, на мелкие веточки, покрытые гладкой корой. Поверхность стеблей и мелких веток дерева покрыта хвоей.

Хвоя покрывает большую часть дерева. Хвоинки прикрепляются к основанию при помощи суженного черешка. Хвоя тонкая, плоская. Поверхность хвои ровная и гладкая, имеет темнозеленый оттенок или серебристый. На побегах хвоя располагается спирально. Длина хвоинок достигает 5 см. Снизу хвоинки имеют 2 светлые полоски. Между хвоинками на новых веточках имеются смоляные почки. Иголки на побегах располагаются одиночно, гребенчато. Расположение иголок –поочередное.

На пихте одновременно располагаются мужские и женские шишки. Отличить пол шишек можно, посмотрев на расположение их на растении. Мужские особи растут группами, по несколько штук в одном месте. Женские – по отдельности. При этом, мужские шишки имеют желтоватый оттенок. Это связано с накоплением внутри плода пыльцы. Женские шишки окрашены сначала в фиолетовый, затем в коричневый оттенок. Женские плоды имеют овальную, а мужские свисают на дереве в виде небольших округлых сережек. Шишки держатся при помощи мелких черешков, крепящихся к поверхности побега. Величина плодов составляет около 10 см. Шишки чешуйчатого вида. Под каждой чешуйкой располагается маленький плод. Чешуйки сначала плотно прикрывают семена пихты, но к началу осени шишка распадается и семена разлетаются в разные стороны.

Из молодой хвои выжимают масло, широко используемое в современной фармацевтике как ранозаживляющее средство. Пихтовое масло применяют для производства камфары.

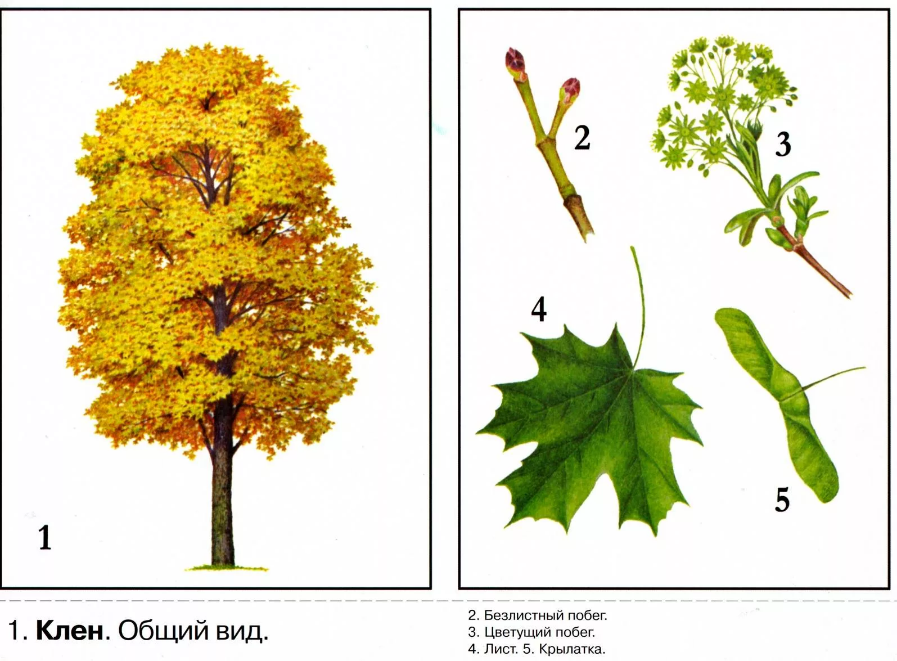

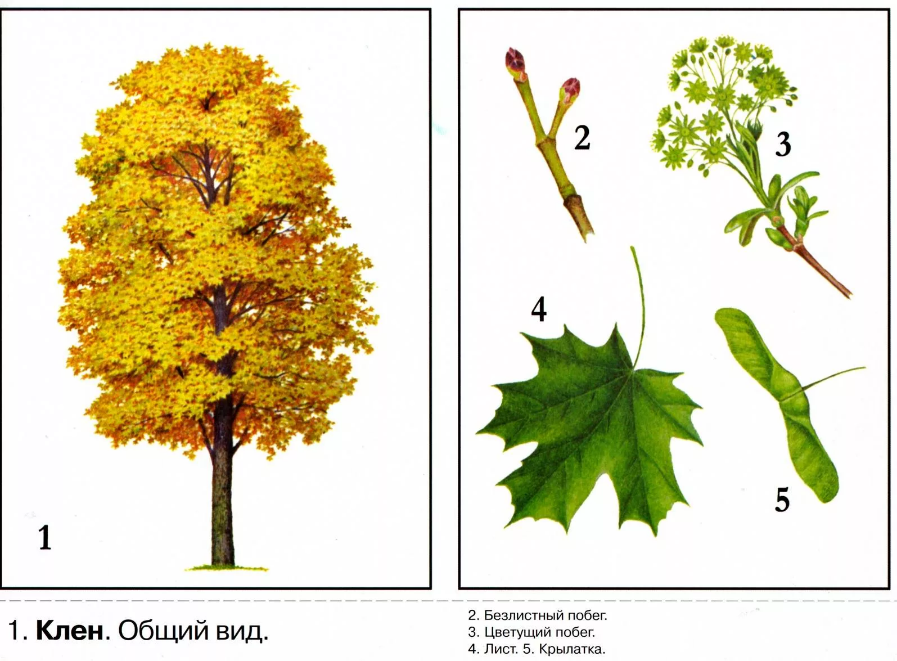

К лен остролистный

лен остролистный

Ареал обитания: широко распространен в горах и долинах, главным образом в Средней и Северной Европе. В лесах растет обычно в качестве примеси в лиственных и смешанных насаждениях из дуба, каштана, ясеня, явора и других пород, в лесах нижнего и среднего горного пояса. В северной части своего ареала на лучших почвах встречается в смеси с елью и сосной.

Жизненная форма: дерево.

Корневая система стержневого типа весьма эластична, на свежих плодородных почвах входит на глубину 1 —1,5 м, на менее плодородных почвах — горизонтально стелющаяся с небольшим стержневым корнем, в том и другом случае сильно разветвленная, с далеко расходящимися в стороны боковыми корнями. Ниже шейки корня концентрируется компактная корневая система. Ф. К. Арнольд называл ее скученной около пня. Это является характерной особенностью корневой системы почти всех видов клена.

Стволы стройные или искривленные. Кора чаще серая, но может быть и различных цветовых оттенков. Растущие побеги зеленые, желтовато-зеленые или красновато-коричневатые.

Листья черешковые, супротивные. Листья клена остролистного крупные, до 18 см в диаметре, обладают четкими, ярко выраженными жилами, имеют 5 лопастей, заканчиваются остроконечными долями. 3 передние лопасти одинаковы, 2 нижние чуть меньше. Между лопастями имеются закругленные выемки. Сверху листья темно – зеленые, снизу – светло-зеленые, держатся на длинных черешках. Осенью приобретают красные, коричневые, бурые, бардовые оттенки.

Цветки у кленов мелкие, правильные. . Цветки зеленовато-желтые, мелкие, правильной формы, собраны в щиткообразные соцветия. Околоцветник двойной, 4-5-членный, у большинства видов довольно невзрачный, блеклый, зеленого или желтовато-зеленого цвета. Обычно в цветке клена 5 чашелистиков (иногда они сросшиеся), 5 свободных лепестков (иногда они отсутствуют), 4-10 (чаще 8-10) тычинок, расположенных в 2 круга. Гинецей из 2 плодолистиков, завязь верхняя, двухгнездная; столбик с двумя рыльцами, в каждом гнезде по две семяпочки, из которых обычно развивается одна. Развит нектарный диск.

Цветки собраны преимущественно в кистевидные, метельчатые или щитковидные соцветия, обоеполые, ложно обоеполые (морфологически двуполые, но вследствие недоразвитости тычинок или пестика функционально однополые) и раздельнополые

Клен остролистный является двудомным растением, поэтому женские и мужские цветки распускаются на разных деревьях.

Плод - двукрылатка (двукрылая листовка, двусемянка крылатая). Распадается на два миниатюрных плода, содержащих в себе по одному семени. Семена голые, с крупным зеленым зародышем. Созревают в августе. Могут оставаться на дереве на весь зимний период. Плодоносит дерево обильно и ежегодно. В России плодоношение начинается в сентябре.

Применение древесины клена остролистного. Изготовление мебели, музыкальных инструментов, шпона, отделочных материалов для внутренних работ, половое покрытие, двери и т.п. Хороший медонос.

омашка аптечная - однолетнее травянистое растение.

омашка аптечная - однолетнее травянистое растение.  иповник обыкновенный.

иповник обыкновенный.  Малина кустовая

Малина кустовая  Пихта сибирская – многолетнее хвойное дерево.

Пихта сибирская – многолетнее хвойное дерево.  лен остролистный

лен остролистный