МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"Кищинская средняя общеобразовательная школа имени Гасбала Сулейманова»

Читательская конференция, посвященная 210-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова

Подготовила и провела

классный руководитель 10 класса

Мусаева Раисат Багомедовна,

учитель русского языка и литературы

МКОУ «Кищинская СОШ имени Г.Сулейманова»

Дахадаевского района РД

Кища - 2024

Цели урока

познакомить с биографией и творчеством поэта

формировать самостоятельность и умение аргументировать ответ

вырабатывать коммуникативные качества

развивать творческие способности

воспитывать любовь к поэзии и культуре

Оборудование.

Портреты М.Ю.Лермонтова и иллюстрации.

Аудиозапись песни «Казачья колыбельная песня».

Выставка книг.

Выставка рисунков к стихам М.Лермонтова.

Ход урока

Лермонтов:

Я не хочу, чтоб свет узнал

Мою таинственную повесть;

Как я любил, за что страдал,

Тому судья лишь Бог да совесть!

«Боюсь не смерти я. О нет!

Боюсь исчезнуть совершенно.»

Вступительная беседа учителя.

Здравствуйте, дорогие ребята. Наша сегодняшняя конференция посвящается творчеству великого русского писателя М.Ю.Лермонтова. Слово предоставляем учащимся 10 класса.

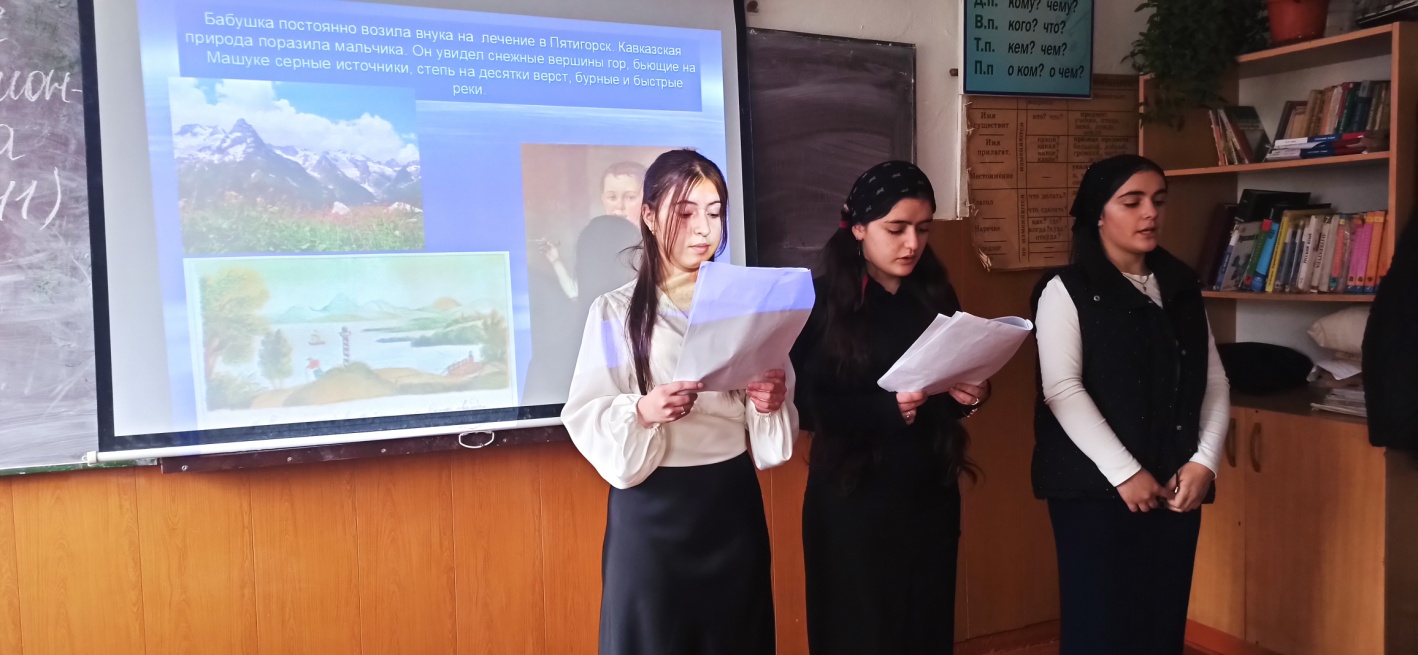

Выходят ведущие.

Ведущий 1

М.Ю.Лермонтов – поэт, прозаик, драматург, музыкант, художник. Он хорошо говорил на французском, немецком, английском языках. Знал латынь. На Кавказе научился говорить на грузинском языке. У него была великолепная память. Он помнил тысячи строк из произведений поэтов, особенно любил А.Пушкина и Байрона. Лермонтов- автор 400 стихотворений и 30 поэм.

В этом году исполнилось 210 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова.

Наш литературный поэтический классный час посвящен его памяти.

Давайте вспомним биографию М.Ю.Лермонтова.

Ведущий 2 Слайд5

В ночь со 2 на 3 октября 1814 года, в семье капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны, урожденной Арсеньевой, родился сын Михаил Юрьевич Лермонтов.

Отец поэта, Юрий Петрович Лермонтов «был среднего роста, редкий красавец и прекрасно сложён; в общем, его можно назвать в полном смысле слова изящным мужчиной; он был добр, но ужасно вспыльчив». Перед женитьбой на Марии Михайловне Арсеньевой Юрий Петрович вышел в отставку в чине пехотного капитана.

Ведущий 1

Михаил Лермонтов почти не помнил своей матери: Мария Михайловна Лермонтова умерла в 1817 году в возрасте двадцати одного года от чахотки.

Замуж за Юрия Петровича вышла Марья Михайловна, которой не было ещё и 17 лет, как тогда говорили, «выскочила по горячке». Для Юрия Петровича это была блестящая партия.

Мать Лермонтова была наделена музыкальной душой. Посадив ребенка себе на колени, она играла на пианино, а он, прильнув к ней, сидел неподвижно. Звуки потрясали его младенческую душу, и слезы катились по лицу.

Чтец

Послушайте цитату: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать». Лермонтову, рано потерявшему мать, не хватало любви и нежности матери. В его памяти сохранился лишь женский голос, напевающий добрую колыбельную и маленький портрет еще совсем молодой матери, висевший в зале.

Послушаем «Казачью колыбельную песню» Лермонтова, которую он услышал из уст молодой казачки, укладывавшей своего сына.

Слайд 7

Ведущий 2

Детские годы Михаил провел в имении бабушки Тарханы, в Пензенской губернии.

Чтец:

И вижу я себя ребенком, и кругом

Родные все места: высокий барский дом

И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,

А за прудом село дымится – и встают

Вдали туманы над полями.

В аллею темную вхожу я; сквозь кусты

Глядит вечерний луч, и желтые листы

Шумят под робкими шагами.

И странная тоска теснит уж грудь мою…

Чтец Слайд 10

Елизавета Алексеевна, бабушка поэта, была «не особенно красива, высокого роста, сурова и до некоторой степени неуклюжа». Обладала недюжинным умом, силой воли и деловой хваткой. Происходила из знаменитого рода Столыпиных. Её отец несколько лет избирался предводителем дворянства Пензенской губернии. В его семье было 11 детей. Елизавета Алексеевна была первым ребёнком.

Бабушка поэта, Елизавета Алексеевна Арсеньева, составила завещание, по которому все ее имение после ее кончины должно было бы перейти к внуку, но только в том случае, если до этого времени он будет жить при ней, а не при отце. Юрий Петрович, отец поэта навсегда уступил право воспитания сына бабушке.

Елизавета Алексеевна горячо любила внука. « Он один свет очей моих, все мое блаженство в нем»,-писала она в 1836 году.

В детстве Лермонтов был слабым, болезненным ребенком и бабушка несколько раз возила его на Кавказ лечиться теплыми минеральными водами.

Пышная и строгая, величественная и дикая природа Кавказа, мужество, радушие, свободолюбие его народов - всему этому поэт отдает дань уважения и восхищения. Позднее Лермонтов-художник пишет картины на кавказские темы.

Чтец

Стих. Кавказу

Кавказ! Далекая страна!

Жилище вольности простой!

И ты несчастьями полна

И окровавлена войной!..

Ужель пещеры и скалы

Под дикой пеленою мглы

Услышат также крик страстей,

Звон славы, злата и цепей?..

Нет! прошлых лет не ожидай,

Черкес, в отечество своё:

Свободе прежде милый край

Приметно гибнет для неё.

Ведущий 1

Юный поэт заплатил полную дань волшебной стране, поразившей лучшими, впечатлениями его поэтическую душу.

Чтец

Стихотворение «Кавказ».

Хотя я судьбой на заре моих дней,

О южные горы, отторгнут от вас,

Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:

Как сладкую песню отчизны моей,

Люблю я Кавказ.

В младенческих летах я мать потерял.

Но мнилось, что в розовый вечера час

Та степь повторяла мне памятный глас.

За это люблю я вершины тех скал,

Люблю я Кавказ.

Я счастлив был с вами, ущелия гор,

Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас.

Там видел я пару божественных глаз;

И сердце лепечет, воспомня тот взор:

Люблю я Кавказ!..

Ведущий 2 Слайд 13

1 сентября 1827 года тринадцатилетний Лермонтов был зачислен в четвертый класс Московского благородного пансиона. После овладел четырьмя языками, играл на четырех музыкальных инструментах, увлекался живописью и техникой рукоделия. Этой же осенью он увлеченно сочиняет стихи и создает более 50 стихотворений, занимается переводами.

Весной 1830 года Миша Лермонтов с бабушкой поселяются в Москве, в доме №2 по Малой Молчановке. Здесь же, почти напротив, находилась усадьба дворян Лопухиных. В Вареньку Лопухину студент Лермонтов страстно влюбился.

Чтец К*(..Мы случайно сведены судьбою…»)

Мы случайно сведены судьбою,

Мы себя нашли один в другом,

И душа сдружилася с душою,

Хоть пути не кончить им вдвоем!

Так поток весенний отражает

Свод небес далекий голубой

И в волне спокойной он сияет

И трепещет с бурною волной.

Будь, о будь моими небесами,

Будь товарищ грозных бурь моих;

Пусть тогда гремят они меж нами,

Я рожден, чтобы не жить без них.

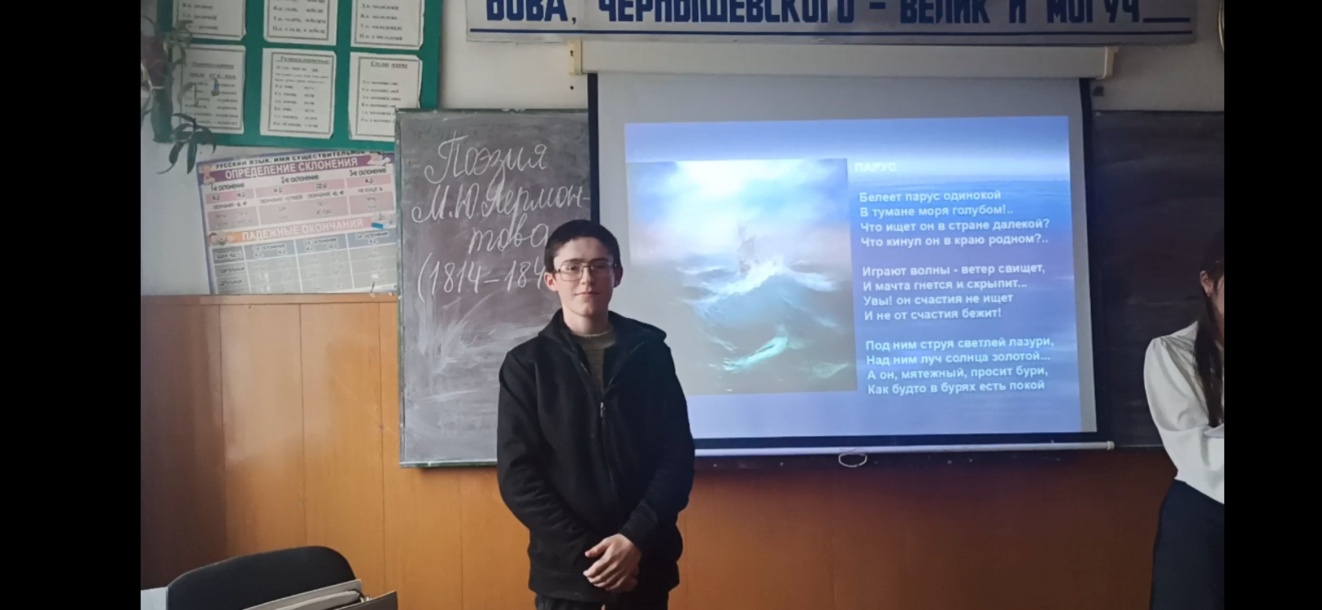

Ведущий 1 Слайд

В августе 1830 года Лермонтов был принят студентом Императорского Московского университета. В 1832 году был вынужден уйти из Московского университета и переехать в Петербург. Здесь он поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В этот период было написано стихотворение «Парус».

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,

И мачта гнется и скрыпит…

Увы! Он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Ведущий 2

В 1836 году Лермонтов прислуживал в мастерской художника Петра Ефимовича Заболотского (своего учителя рисования и живописи) в то время, как тот писал портрет ветерана Отечественной войны 1812 года.

Позировал гренадер Андреев.. На груди Андреева три медали, на рукаве набивки за ранения. Лицо его морщинисто, умно и сурово. Был он и в Бородинском сражении. Лермонтов расспрашивал его, поражаясь простыми, но мудрыми ответами. «Бородино» стало в русской поэзии в ряд известнейших стихотворений. Л.Н.Толстой назвал его «зерном» «Войны и мира».

Чтец Стихотворение «Бородино»

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром

Москва, спаленная пожаром,

Французу отдана?

Ведь были ж схватки боевые,

Да, говорят, еще какие!

Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри — не вы!

Плохая им досталась доля:

Немногие вернулись с поля…

Не будь на то господня воля,

Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,

Досадно было, боя ждали,

Ворчали старики:

«Что ж мы? на зимние квартиры?

Не смеют, что ли, командиры

Чужие изорвать мундиры

О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:

Есть разгуляться где на воле!

Построили редут.

У наших ушки на макушке!

Чуть утро осветило пушки

И леса синие верхушки —

Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго

И думал: угощу я друга!

Постой-ка, брат мусью!

Что тут хитрить, пожалуй к бою;

Уж мы пойдем ломить стеною,

Уж постоим мы головою

За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.

Что толку в этакой безделке?

Мы ждали третий день.

Повсюду стали слышны речи:

«Пора добраться до картечи!»

И вот на поле грозной сечи

Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,

И слышно было до рассвета,

Как ликовал француз.

Но тих был наш бивак открытый:

Кто кивер чистил весь избитый,

Кто штык точил, ворча сердито,

Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,

Все шумно вдруг зашевелилось,

Сверкнул за строем строй.

Полковник наш рожден был хватом:

Слуга царю, отец солдатам…

Да, жаль его: сражен булатом,

Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:

«Ребята! не Москва ль за нами?

Умремте ж под Москвой,

Как наши братья умирали!»

И умереть мы обещали,

И клятву верности сдержали

Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий

Французы двинулись, как тучи,

И всё на наш редут.

Уланы с пестрыми значками,

Драгуны с конскими хвостами,

Все промелькнули перед нами,

Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..

Носились знамена, как тени,

В дыму огонь блестел,

Звучал булат, картечь визжала,

Рука бойцов колоть устала,

И ядрам пролетать мешала

Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой!..

Земля тряслась — как наши груди,

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой…

Вот смерклось. Были все готовы

Заутра бой затеять новый

И до конца стоять…

Вот затрещали барабаны —

И отступили бусурманы.

Тогда считать мы стали раны,

Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,

Могучее, лихое племя:

Богатыри — не вы.

Плохая им досталась доля:

Немногие вернулись с поля.

Когда б на то не божья воля,

Не отдали б Москвы!

Ведущий 1

27 января 1837 года на дуэли с Дантесом был смертельно ранен Пушкин. К моменту смерти Пушкина 29 января уже весь Петербург твердил наизусть строчки Лермонтова:

“Погиб поэт, невольник чести…”Именно эти дни стали началом стремительного и рокового отсчета жизни Михаила Юрьевича Лермонтова.

Чтец:

“Смерть поэта” (отрывок).

Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой,

С свинцом в груди и жаждой мести,

Поникнув гордой головой!..

Не вынесла душа поэта

Позора мелочных обид,

Восстал он против мнений света

Один как прежде... и убит!

Убит!.. К чему теперь рыданья,

Пустых похвал ненужный хор

И жалкий лепет оправданья?

Судьбы свершился приговор!

Не вы ль сперва так злобно гнали

Его свободный, смелый дар

И для потехи раздували

Чуть затаившийся пожар?

Что ж? веселитесь… Он мучений

Последних вынести не мог:

Угас, как светоч, дивный гений,

Увял торжественный венок.

Ведущий 2 : Слайд 4

Ему оставалось прожить всего четыре с половиной года. За это время ему предстояло стать великим поэтом, достойным преемником Пушкина, сделаться легендой Кавказской войны и так же, как Пушкин, погибнуть на дуэли.

В истории короткой жизни и гибели Лермонтова есть какая-то тайна, неуловимая предопределенность, рок. Он страдал более, чем жил.

Ведущий 1

«И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека – грустного, строгого, нежного, смелого, благородного, язвительного, застенчивого, наделенного могучими страстями и волей и проницательным беспощадным умом. Поэта гениального и так рано погибшего. Бессмертного и навсегда молодого.

Ведущий 2

Шеф жандармов граф Бенкендорф доложил императору Николаю 1 о распространении по столице возмутительных стихов Лермонтова.

Лермонтов был арестован 18 февраля 1837 года. Под арестом к нему пускали только его слугу, приносившего обед. Лермонтов велел заворачивать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, сажи и спички написал несколько стихотворений.

Чтец:

“Отворите мне темницу,

Дайте мне сиянье дня,

Черноглазую девицу,

Черногривого коня.

Я красавицу младую

Прежде сладко поцелую,

На коня потом вскочу,

В степь, как ветер, улечу”.

Ведущий 1 Слайд

Зимой 1840—1841 годов, оказавшись в отпуске в Петербурге, Лермонтов пытался выйти в отставку, мечтая полностью посвятить себя литературе, но не решился сделать это, так как бабушка была против, она надеялась, что её внук сможет сделать себе карьеру. 23 марта 1940 года Лермонтов был арестован за дуэль с де Барантом. По решению суда 5 апреля Лермонтова перевели на Кавказ.Тогда было написано стихотворение «Утес», «Кавказский пленник», «Беглец», «Прощай немытая Россия».

Стих. Утес

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана;

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине

Старого утеса. Одиноко

Он стоит, задумался глубоко,

И тихонько плачет он в пустыне.

Прощай, немытая Россия…

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа

Сокроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.

Ведущий 2

В 1841 году Лермонтов возвращался с Кавказа в отпуск, чтобы решить вопрос об отставке и заняться литературным творчеством. Долгое отсутствие на Родине сыграло свою роль, вдохновив поэта на прекраснейшее стихотворение – признание в любви к Родине. Простая русская красота природы была настолько контрастна кавказской горной местности, что поэт создал прекрасные строки, пронзительные и искренние.

Оно написано 13 марта и первоначально было названо “Отчизна”, однако при публикации название решено было заменить на “Родина”.

Родина

Люблю отчизну я, но странною любовью!

Не победит ее рассудок мой.

Ни слава, купленная кровью,

Ни полный гордого доверия покой,

Ни темной старины заветные преданья

Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам —

Ее степей холодное молчанье,

Ее лесов безбрежных колыханье,

Разливы рек ее, подобные морям;

Проселочным путем люблю скакать в телеге

И, взором медленным пронзая ночи тень,

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,

Дрожащие огни печальных деревень;

Люблю дымок спаленной жнивы,

В степи ночующий обоз

И на холме средь желтой нивы

Чету белеющих берез.

С отрадой, многим незнакомой,

Я вижу полное гумно,

Избу, покрытую соломой,

С резными ставнями окно;

И в праздник, вечером росистым,

Смотреть до полночи готов

На пляску с топаньем и свистом

Под говор пьяных мужичков.

Ведущий 1

Летом 1841 года в Пятигорске Лермонтов встретил свою кузину Екатерину Григорьевну Быховец. По свидетельству близких поэту людей, она была очень похожа на Лопухину. И уже перед самой гибелью, обращаясь к кузине, искренне скажет:

Нет, не тебя так пылко я люблю,

Не для меня красы твоей блистанье:

Люблю в тебе я прошлое страданье

И молодость погибшую мою.

Когда порой я на тебя смотрю,

В твои глаза вникая долгим взором:

Таинственным я занят разговором,

Но не с тобой я сердцем говорю

Я говорю с подругой юных дней,

В твоих чертах ищу черты другие,

В устах живых уста давно немые,

В глазах огонь угаснувших очей.

Ведущий 2

В Пятигорске произошла ссора Лермонтова с майором в отставке Николаем Мартыновым. Впервые Лермонтов познакомился с Мартыновым в школе гвардейских подпрапорщиков, которую Мартынов закончил на год позже Лермонтова.

Чтец

Во время дуэли началась гроза. Молнии рассекали сумрак. Секунданты скомандовали сходиться. Лермонтов поднял пистолет дулом вверх и остался на месте. Его лицо было спокойно, даже весело. Мартынов быстро подошел к барьеру и застрелил поэта в упор. За раскатом грома выстрела было не слышно. Два часа тело Лермонтова лежало под ливнем, освещаемое вспышками молний. Поэту было 26 лет…

Ведущий 1

Похороны Лермонтова состоялись 17 июля 1841 года на старом пятигорском кладбище. Проводить его в последний путь пришли жители Пятигорска, отдыхающие, друзья и близкие Лермонтова, более полусотни официальных лиц.

Ведущий 2

Тело поэта покоилось в пятигорской земле 250 дней. 21 января 1842 года Е. А. Арсеньева обратилась к императору с просьбой на перевозку тела внука в Тарханы. Получив Высочайшее позволение, 27 марта 1842 года слуги бабушки поэта увезли прах Лермонтова в свинцовом и засмолённом гробу в семейный склеп села Тарханы.