Презентация Легенда – жанр фольклора Пыстина Лидия Митрофановна учитель русской литературы школа – гимназия № 9 г. Павлодар

Легенда

Cлoвo «лeгeндa» нe имeeт oбщeпpизнaннoгo eдинoгo знaчeния ни в нayчнoм, ни в oбиxoднoм языкe. Cpeднeвeкoвoe лaтинcкoe «legenda» oбoзнaчaлo « тo, чтo пoдлeжит чтeнию », т. e. oтpывки из житий, читaeмыe нa бoгocлyжeнияx или вo вpeмя мoнacтыpcкиx тpaпeз. B этoм знaчeнии oнo cooтвeтcтвyeт pyccкoмy «чeтьи» в coчeтaнии «Чeтьи Mинeи» (мecячныe чтeния).

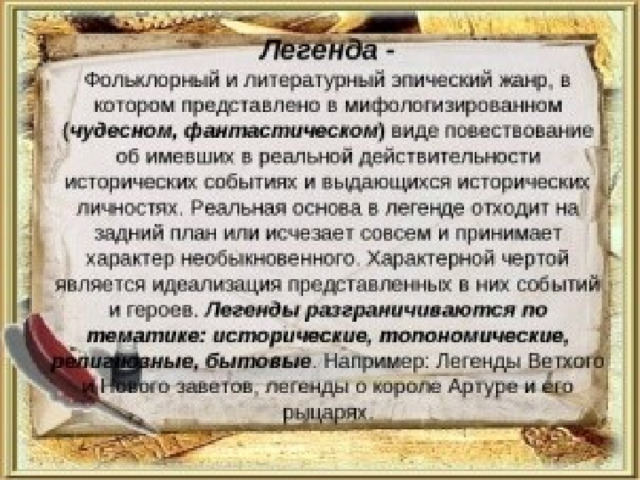

Леге́нда (от ср.-лат. legenda «чтение», «читаемое») — жанр несказочного прозаического фольклора.

Письменное предание о каких-либо исторических событиях или личностях.

Легенда - это рассказ, передаваемый в устной форме людьми, с целью объяснить загадочные или сверхъестественные события, смешивая реальные факты, воображаемые или фантазии, и которые меняются в воображении людей.

Этимологически слово « легенда » происходит от средневековой латыни, что означает « что следует читать ».

Первоначально легенды рассказывали истории святых, но эти концепции были преобразованы в истории, рассказывающие о культуре народа и его традициях.

Легенды пытаются дать объяснения всем событиям и ситуациям, включая вещи, которые не имеют доказанного научного объяснения, такие, как предполагаемые сверхъестественные явления .

Происхождение легенд основано на четырех теориях, которые пытаются дать ответ:

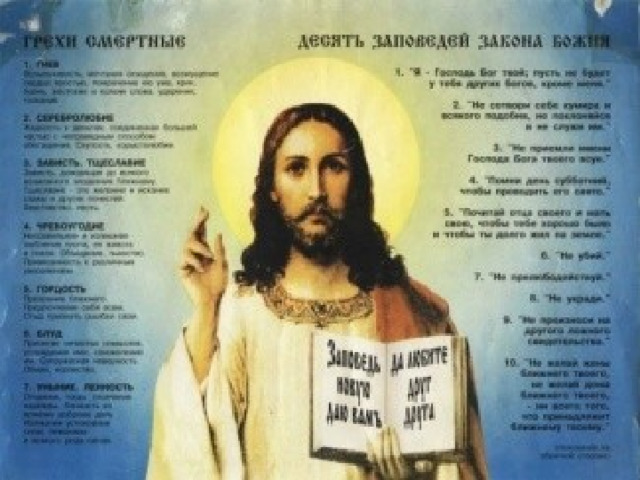

библейская теория , основанная на Священных Писаниях;

исторический , происходящий из разных мифологий,

аллегорический , где говорится, что все мифы являются символическими, содержащими лишь некоторую моральную или философскую правду;

физика , которая использует элементы природы ,как основу всего (вода, огонь, земля и воздух).

Основные

разновидности легенд

Природа фантастического вымысла в легендах разная.

Некоторые легенды восходят к мифам

- о сотворении мира (космогоническим),

- о начале человеческого рода (этнологическим),

- о "конце света" (эсхатологическим) и др. Их выделяют в общую группу этиологических легенд (от греч. aitia — "причина" + logos — "слово, понятие").

Эсхатологические легенды — о «последних временах», конце света, Страшном суде и о последующих судьбах мира и человечества. Аналогичные мотивы разрабатываются в духовных стихах.

Этиологические легенды

Этиологические (в т. ч. космогонические ) — о происхождении (сотворении, изменении, исчезновении) природных явлений, человека и этносов (см. Народы), демонологических персонажей, животных, растений, культурных объектов, их свойств и особенностей.

В славянских этиологических легендах устойчиво сохраняются дуалистические мотивы — об участии в творении двух равновеликих сил, Бога и дьявола ( Сотворение мира), а также разрабатываются сюжеты Ветхого и Нового заветов.

Этиологические легенды имеют познавательный характер. В них фантастически объясняется происхождение окружающего мира, человека, а также предметов и явлений.

В восточнославянской традиции часто разъясняется происхождение разных представителей фауны, и тогда сюжеты легенд сливаются со сказками о животных.

А. Н. Афанасьев в предисловии к сборнику "Народные русские легенды" привел ряд подобных примеров: собака первоначально была создана голою, но черт, желая ее соблазнить, дал ей шубу, т. е. шерсть .

Когда архангел Гавриил возвестил Пресвятой Деве, что от нее родится божественный Искупитель, она сказала, что готова поверить истине его слов, если рыба, одна сторона которой была уже съедена, снова оживет. И в ту же минуту рыба ожила и была пущена в воду: это однобокая камбала …

Этические легенды — о взаимоотношениях людей с Богом (святыми и иными сверхъестествнными существами) и об отношениях внутри социума; через эти взаимоотношения декларируется смысл житейских норм, установленных в традиционном обществе.

Тематические доминанты этических легенд —

грех и искупление, наказание за кощунство или нарушение морально-этических устоев, милосердие, праведность, святость, гостеприимство и т. п .;

Тематические доминанты этических легенд —

распространен мотив утраты «золотого века» в результате греховного поведения людей и преступления Божьих заповедей (легенды о грехопадении, конце века изобилия, о знании сроков смерти и т.п.).

По характеру содержащихся в них этических оценок этические легенды сближаются с духовными стихами.

Большинство легенд определяется религиозными верованиями людей (их сюжеты заимствованы из христианской литературы или связаны с нею), они образуют группу религиозно - назидательных легенд .

Религиозно - назидательные

легенды

Религиозно-назидательные легенды - большое количество произведений, разнообразных по содержанию и форме. Это рассказы о Боге-отце, о Христе, об ангелах и святых; сюжетные толкования церковного календаря, имен святых; рассказы, предостерегающие от нарушения церковных запретов.

Известны также легенды о святых старцах и легенды о юродивых (они нашли отражение в творчестве А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и других русских писателей).

В устной традиции христианские легенды могли принимать форму сказок. Отчасти это способствовало расширению сказочного репертуара, даже обозначилась тенденция оформления нового жанра — легендарной сказки.

С христианской письменной культурой связано обогащение русского сказочного репертуара такими сюжетами, как "Марко Богатый", "Безручка", "Соломон Премудрой", "Поп в козлиной шкуре" и рядом других.

Традиционный нравственный мир русских сказок, их глубокое сочувствие к невинно гонимым могло естественно приобретать христианскую окраску. Вместе с тем фантастика, связанная с образами Бога, Христа, святых, ангелов, чертей, часто служила в сказке осмыслению социально-бытовых отношений и противоречий, поэтому сказки легендарного происхождения нередко приближались к бытовым.

В сборнике А. Н. Афанасьева "Народные русские легенды опубликована сказка легендарного происхождения "Илья-пророк1`и Никола» . В ее сюжете, построенном на взаимоотношениях хитреца и простака, эта классическая пара продублирована: с одной стороны — мужик и поп, с другой — Никола и Илья.

Мужик почитал Николу, а про Илью-пророка и думать забыл. Илья решил погубить мужиково поле, но Никола посоветовал мужику, каким образом переслать эту беду на попа (ильинского батюшку). Поп купил у мужика хлеб на корню — Илья наслал тучу, и град уничтожил посев.

Узнав, что наказал не мужика, а попа, Илья собрался поправить поле — однако Никола велел мужику купить поле назад за полцены... и т. д. В конце концов Никола посоветовал мужику купить для Ильи рублевую свечу, а для него (Николы) — копеечную. После этого Илья перестал грозить мужику бедой, а мужик стал одинаково почитать и Ильин день, и Николин день.

Фантастический вымысел мог быть вызван социально - утопическими идеями народа: по этому признаку выделяется группа социально - утопических легенд.

Социально-утопические легенды

Социально - утопические легенды выразили страстную, но несбыточную мечту угнетенного крестьянства о справедливом общественном устройстве. Подобные идеи и иллюзии нашли воплощение в Библии — возможно, поэтому они известны у многих народов.

Русская социальная утопия также была связана с мировоззрением средневекового человека, т. е. христианина. В фольклоре социально - утопические легенды — сравнительно поздние произведения, датируемые от начала XVII до середины XIX в. Они дошли до нас в виде слухов, фрагментарных записей, печатных или рукописных свидетельств.

Источниками, позволяющими составить представление о народных социально - утопических легендах, являются также официальные документы, расспросные речи, протоколы допросов, доносы и изветы, воспоминания современников, "манифесты" и "указы" руководителей народных движений.

В сюжетах легенд вымышленные факты переплетались с реальными, причем вымысел имел особый характер: он не обобщал и не объяснял действительность, а дополнял ее.

Этот не повторяющийся в других фольклорных повествованиях признак - вымышленные факты переплетались с реальными - проявлялся следующим образом: рассказывалось о событиях, которые происходили в прошлом, продолжали развиваться или существовать в настоящем и должны произойти в будущем.

Сюжеты социально-утопических легенд развивались в трех хронологических измерениях. Социально-утопические легенды не только предсказывали будущее, но и призывали к действию. Они обладали особой, активной связью с действительностью, выполняли социальную функцию.

Сюжеты легенд то ярко вспыхивали в народном сознании, то затухали. Исследователь К. В. Чистов связал такую особенность с одним из важнейших условий бытования социально - утопических легенд — верой народа в их достоверность, которая " предопределила своеобразную их судьбу: социально-утопические легенды с падением этой веры переставали бытовать, не сохранялись в позднейшей устной традиции, либо трансформировались в исторические предания... ".

К. В. Чистов выделил три тематические группы легенд:

- о "золотом веке";

- о "далеких землях";

- о "возвращающемся избавителе".

Легенды о "золотом веке" получили свое название в соответствии с традиционными культурными представлениями о том, что "золотой век" — это " сказочное райское время, когда всем было хорошо, когда все благодушествовали ". Устные легенды подобного содержания могли связываться с воспоминаниями о вольном древнем Новгороде. Следы таких представлений обнаруживаются и в описании былинного города Галича.

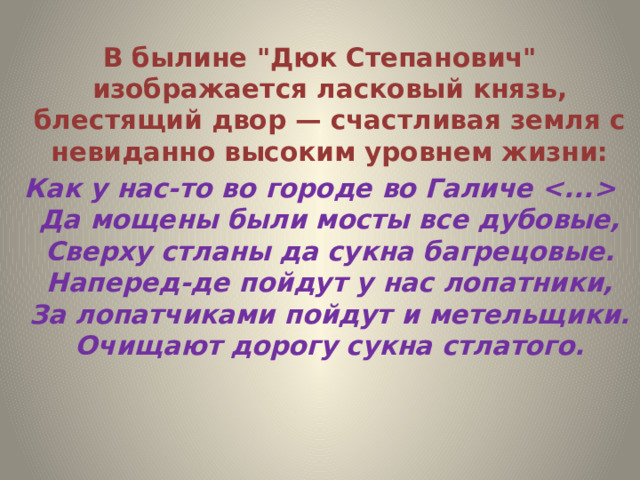

В былине "Дюк Степанович" изображается ласковый князь, блестящий двор — счастливая земля с невиданно высоким уровнем жизни:

Как у нас-то во городе во Галиче Да мощены были мосты все дубовые, Сверху стланы да сукна багрецовые. Наперед-де пойдут у нас лопатники, За лопатчиками пойдут и метельщики. Очищают дорогу сукна стлатого.

Широко известна

легенда "О граде Китеже" .

Вера в "далекую землю" породила вторую группу легенд: о реке Дарье, о городе Игната (у казаков-некрасовцев), об Ореховой земле. Среди них одной

из самых

Распространенных

была легенда о

Беловодье .

Она имела

общерусский характер,

но особенно популярна была среди старообрядцев - беспоповцев.

Вера в эту легенду привела к появлению среди них даже особой секты — бегунов.

Считалось, что в Беловодье

нет никакой светской власти,

государственной

организации, суда.

Там есть только

"духовные власти",

которые представали

в идеализированных и

демократических формах.

Третья группа — легенды о "возвращающихся царях (или царевичах)-избавителях". На протяжении нескольких веков они выступали "содержательной формой идеологии народных движений".

В основе легенд о "возвращающихся царях (или царевичах)-избавителях" лежала общая схема сюжета: « Природный царь (царевич) намерен осуществить социальные преобразования в пользу крестьян (освободить их от крепостной зависимости и проч.). Однако боярское окружение добивается отстранения избавителя (он подменен кем-то другим; заточен в тюрьму; объявлен умершим и проч.)».

В основе легенд о "возвращающихся царях (или царевичах)-избавителях" происходит « чудесное спасение избавителя (вместо него хоронят куклу; добровольно гибнет верный слуга; избавитель совершает побег из заточения). Какое-то время он вынужден скрываться (на острове, в горах, на чужбине и т.п.) или анонимно странствовать по Руси».

Народ получает вести (от его посланников; по его указам с золотой строчкой) или же благодаря случайным встречам узнает его самого. Правящий царь пытается помешать избавителю осуществить задуманное (преследует; предлагает компромисс) — но безуспешно.

Происходит возвращение избавителя (в предсказанный час ; по другой версии — раньше времени, так как страдания народа очень тяжелы) и узнавание его народом (по царским отметинам на теле ...).

Избавитель воцаряется в столице (Москве, Петербурге), осуществляет задуманные социальные преобразования: освобождает крестьян, наделяет их землей, отменяет все повинности; или же — по месту бытования легенды — дарует свободу казакам и проч.

Он жалует своих ближайших сподвижников, наказывает изменников, незаконного царя, придворных, дворян.

Время в легендах

Время в легендах относится к эпохе «начала», «первотворения» ( характерные зачины типа «в начале света», «еще когда свет сновался», «когда Господь (Христос) по земле ходил»), однако события, описываемые в легендах, сохраняют актуальность и для современного мира, устанавливая общественные нормы и регламентируя человеческие взаимоотношения ( «закрытое» для настоящего время в сказке).

В легендах хронологически противопоставляются «изначальное», «священное» и «сегодняшнее», «профанное»: сюжеты

- об удалении неба от земли (люди оскверняли небо, пачкали его нечистотами, кололи вилами, и теперь небо недоступно для людей).

В легендах хронологически противопоставляются «изначальное», «священное» и «сегодняшнее», «профанное»: сюжеты

- об уменьшении хлебного колоса (Бог оставил зерна только на «кошачью» и «собачью» долю, которую теперь и едят люди).

В легендах хронологически противопоставляются «изначальное», «священное» и «сегодняшнее», «профанное»: сюжеты

- о трансформации тела первых людей после грехопадения (тело утратило роговой или шерстяной покров, а напоминанием потомкам о последствиях грехопадения служат волосы и ногти) …

Пространство в легендах

Пространство в легендах

- с одной стороны, не конкретизировано — это «весь мир», «земля» (жесткую привязку сюжетов преданий к определенной местности), а также рай, ад, «тот свет»;

- с другой стороны, сюжет легенд может локализоваться в «библейском» или «национальном» пространстве, сохраняя при этом свою общечеловеческую, «вселенскую» значимость (например, легенды о том, что в данной местности произошел Всемирный потоп или родился Христос).

Мотив чуда

Для легенд характерен мотив чуда (однократно произошедшее при участии высших сил событие или превращение определяет в дальнейшем порядок мироустройства или социальную норму; отсюда важное для легенд противопоставление «как было» — «как стало»), которое не может повториться в современном рассказчику мире (ср. элемент чудесного и сверхъестественного в быличках).

Отличия легенды от иных жанров:

От мифов — легенды независимы от ритуала;

от преданий — события могут относиться как к прошлому, так и к настоящему и будущему;

от волшебной сказки — легенда рассказывает очуде как о достоверном событии.

Легенда может быть объяснена как вырождение мифа, потому что, поскольку они передаются в устной форме из поколения в поколение, они со временем изменяются. Как гласит популярное изречение: « Тот, кто рассказывает сказку, добавляет очко».

В широком смысле легенда — недостоверное повествование о фактах реальной действительности.

В переносном вид е легенда относится к овеянным славой, вызывающим восхищение событиям прошлого, отображенного в сказках, рассказах и т. д.

Легенда содержит дополнительный религиозный или социальный пафос.

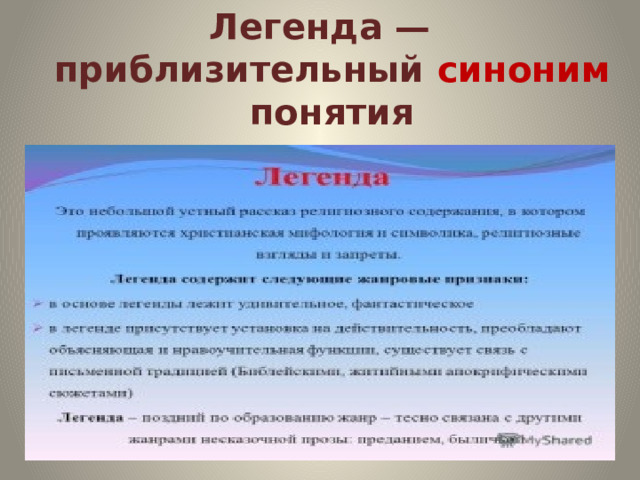

Легенда — приблизительный синоним понятия

миф .

Самым ярким пример легенды может стать пример про Атлантиду. Многие на протяжении не малого времени говорят о ней, но на самом деле ее никто не видел.

Первым про Атлантиду рассказала Платон — великий философ. В легенде рассказывается, как и почему погибла целая страна. То есть кто — то рассказал. Вот в чем и отличие от мифа.

Главные герои легенды — обычно герои в полном смысле слова, часто в событиях непосредственно участвуют боги и другие сверхъестественные силы.

События в легенде нередко преувеличиваются, добавляется много вымысла . Учёные не считают легенды полностью достоверными историческими свидетельствами, не отрицая, что в большинстве своём легенды основаны на реальных событиях.

Легенды делят на

религиозные и социальные .

Религиозные легенды произошли от слова религия. И в легенде будет про религию.

В социальной легенде затрагивается человек, его поведение, ценности и другое.

Легенды были устными ; передавались легенды из уст в уста, обычно бродячими сказителями . Позднее множество легенд было записано.

Когда о ком - либо слагали легенды, это означало общественное признание его деяний, слово приобрело дополнительный смысл: так называют события и деятелей ( «Легенда рока» ), получивших признание и почёт.

Легенды и

традиционная обрядность

В этнографическом контексте фольклорные легенды могут быть связаны с

- традиционной обрядностью (легенда о хлебе, «выплаканном» для людей у Бога кошками и собаками, и ритуальное кормление этих животных первым хлебом нового урожая; легенды о Рождестве Христовом и практика положения сена на стол в Сочельник)

В этнографическом контексте фольклорные легенды могут быть связаны с

- календарными запретами (легенда об Адаме и Еве, съевших яблоко с древа познания, и запрет есть яблоки до Спаса)

В этнографическом контексте фольклорные легенды могут быть связаны с

- традиционным этикетом (легенды о предательстве Иуды и запрет брать соль пальцами или садиться за стол, если собирается 13 человек; легенды о распятии Христа и запрет резать хлеб на Страстной неделе).

Помимо своей познавательной функции, легенды формируют народное мировоззрение, обеспечивают стабильность системы ценностей в обществе.

В легендах конструируется идеальный мир, в котором «Господь ходит по земле», наказывая зло и вознаграждая добро, где человек постоянно общается с высшими силами.

Рассказывание легенд осмысляется носителями традиции как обрядовое действие, которое определяет нравственные ориентиры для индивида и социума.