Благоустройство города Саратов XIX веке

Введение………………………………………………………..

Из истории основания волжской крепости…………...

Развитие города до XIX века………………………….

Развитие города в начале – середине XIX века……….

Заключение…………………………………………………….

Приложение 1………………………………………………….

Приложение 2………………………………………………….

Приложение 3………………………………………………….

Саратов – старинный российский город с неповторимой судьбой.

Он стал участником важнейших событий в истории страны, дал ей

достойные имена и свершения, значимые и для «главной улицы России»

и для всего нашего огромного отечества.

Саратов за весь XIX век сделал крупный технический, экономический и индустриальный прорыв. Крупным промышленным, транспортным, торговым и банковским центром Среднего и Нижнего Поволжья предстает Саратов к началу империалистической войны.

Актуальность моего исследования заключается в том, что в последние десятилетия в изучении историографического процесса в России обозначился новый аспект. Некоторые исследователи рассматривают провинциальную историографию в качестве особого направления исторической мысли в России в XIX в. «Особенности, традиции и тенденции действующего механизма исторической науки следовало бы изучать более масштабно и комплексно, исходя из внутренних закономерностей развития науки.» 1 - пишет В.В.Брединских.

В 1878 году был учрежден герб Саратова: в голубом поле геральдического щита встретились, плывя навстречу друг другу, три стерляди серебряного цвета. Этот образ был призван отразить рыбные и водные богатства края.

В первые годы XIX в. возникла загородная слобода - Немецкая. По плану 1812 года немецким колонистам было отведено место в первом квартале от улицы Никольской (ныне ул. Радищева). Вскоре появилась Немецкая улица2 (ныне проспект Кирова).

Саратов постепенно превращался в богатый купеческий город. По мере его роста центр города перемещался от Волги к юго-западу. "Саратовские торговые люди захватывали своими домами, лавками и магазинами местность по направлению Московской улицы до Александровской (ныне ул. Горького)3 и даже до Вольской", - свидетельствовал известный общественный деятель Саратова, юрист И.Я. Славин, сам из "купецкого сословия".

Целью моего исследование становится проследить развитие устройства города в начале- середине XIX века. В связи с этим ставлю такие задачи, как:

Узнать историю основания Саратовской губернии

Показать наглядно «старый Саратов»

Просмотреть как изменяется город в исследуемый период в частности

Из истории основания волжской крепости

Ныне можно считать твердо установленным фактом, что Саратов основан в 1590 году. Освоение великой волжской магистрали, освободившейся с покорением Казанского и Астраханского ханств для беспрепятственной торговли с Персией и Индией, проходило под знакомборьбы с «воровскими казаками», грабившими купеческие и посольские

караваны, и с набегами кочевых обитателей «дикого поля» – так называлась обширная незаселенная территория, прилегающая к Волге в

ее нижнем и среднем течении. Безлюдная, богатая рыбными, охотничьими, бортными, сенными угодьями местность – отличное пастбище для

многочисленных табунов, привольная, сытая и относительно спокойная жизнь для всякого рода лихого люда и кочевников – ногайских,

крымских, кубанских татар. На всем протяжении от Казани до Астрахани еще в третьей четверти XVI века не было ни одного людского

поселения.

В 1580-е годы на средней и нижней Волге появляются первые города-крепости, призванные защитить речные караваны от казаков и кочевников: в 1586 году – Самара, в 1589 году – Царицын. Долгое время

точная дата и место основания Саратова оставались безвестными.4

Лишь накануне празднования 300)летнего юбилея

Саратова, в 1891 году, в руках саратовских краеведов оказалось старинное

Евангелие (принадлежавшее горбатовскому мещанину Н.П. Никифорову), на одной из страниц которого безвестным попом Денисом

Ивановым была выведена запись: «Лета 7098 (т.е. 1590) года месяца

июля во второй день на память положения пояса Пречистыя Богородицы приехал князь Григорий Осипович Засекин да Фёдор Михайлович

Туров на заклад города Саратова ставити».

Сложнее обстоит дело с местом изначального Саратова. В настоящее

время существует несколько версий, основанных на косвенных свидетельствах. Самая популярная из них принадлежит профессору

Саратовского университета А.А. Гераклитову, который подробно

изложил свою точку зрения на этот спорный вопрос в опубликованной

в 1923 году монографии «История Саратовского края». На основе

анализа сохранившихся исторических документов (материалы о

крушении кораблей персидского посольства близ Саратова 24 октября 1600 года, наказная грамота боярина Одоевского стрелецким головам 1614 года, челобитная конного стрельца Климки Гордеева саратовскому воеводе Гавриле Исупову о пожаловании земельной пожни в районе Курдюмских лесов 1681 года Гераклитов пришел к выводу,что первое местоположение Саратова было на правом берегу Волги в районе ее притока Гуселка, близ современного села Пристанное. Это подтверждается и картой, изданной в России в 1604 году, где Саратов обозначен как правобережная крепость.

Первый правобережный Саратов просуществовал недолго и был

уничтожен в 1613 году – разорен и сожжен либо осадившими город

кочевниками, либо отрядом мятежного авантюриста Заруцкого,

сторонника Лжедмитрия, противостоявшего центральной власти.

Небольшая часть саратовских стрельцов, сумевших спастись, в декабре 1613-го добрались до Самары – «конные – пеши, наги, разорены». Только в 1617 году Саратов был возобновлен – на луговой стороне, на левом берегу Волги в устье малой речки Саратовки – в полутора километрах выше современного Энгельса.5 О нем сохранились документальные свидетельства – благодаря описанию московского купца Федота Котова, посетившего город в 1623 году, и рисунку6 голландского путешественника Адама Олеария, проплывшего мимо Саратова в 1636-м. Он указал, что Саратов представлял из себя «небольшую крепостцу, заселенную одними стрельцами для обережения от татар, называемых калмыками»7. Т.е. город продолжал сохранять военное значение – для защиты торговых и посольских речных караванов. Вместе с тем он становится одним из волжских центров интенсивного рыбного промысла – здесь появляются амбары и лабазы для хранения рыбы, чалятся лодки и барки с уловами, работают бурлаки, грузчики, рыбаки, судовые рабочие, приказчики – под бдительным оком хозяев дела – рыбных промышленников и купцов.

Развитие города до XIX в.

В пределах современного природно-строительного комплекса, так называемого Большого Саратова, протянувшегося на 25-30 км вдоль р.Волги, уже в XVII в. Сложились развитая оборонительная система и «система расселения», характерной чертой которой были «парные» поселения и города на обоих берегах Волги.8 Эта отличительная особенность сохранилась и до наших дней.

На основе морфологии Саратова В.Выборный выделяет основные этапы его развития, которые обладают четко выраженными характеристиками на градостротельном, архитектурном, социально-экономическом и культурном уровне.

I период. 1590-1674 гг. Важной особенностью уже в это время было развитие Саратова одновременно на обоих берегах Волги.

II период. 1674 г. – начало XVIII в. В 1674 году Саратов строился заново на правом берегу Волги как правильная деревянная крепость европейского типа по «проекту» градодельца Шеля. С конца XVIII века до нашего времени дошло относительно мало построек, многие из которых были в последующем частично или полностью перестроены. Стилистически этот этап можно охарактеризовать как период московского барокко.

III период. Середина XVIII – начало XIX в. Город активно строился и занимал территорию от Волги до ул.Никольской ( Радищева), от Соколовой горы до Белоглинского базара. Московская улица(пр.Ленина) оканчивалась торговой площадью Верхний базар.

Развитие города в начале – середине XIX века

IV период развития города, это начало – середина XIX в., этап на котором в своей работе я остановлюсь подробнее.

Начало XIX века для Саратова отмечено новым генеральным планом 1803 г., определившим развитие города на многие годы.

Согласно правительственным постановлениям, главные улицы и площади города застраивались по образцовым и близким к ним проектам, разработанными специально для Саратова.

В городе сохранилось гораздо больше домов построенных на основе «образцовых» проектов классицизма, чем в других городах Среднего Поволжья. Это одна из характерных черт нашего города. 9

Общественные здания выполнялись в мазанковой технике, что и по материалу, и колористически выделяло общегородской центр. Ведущим архитектурным стилем этого времени является классицизм.

Все это время, до середины XIXв., для Саратова это этап развития по регулярным планам, 1803 г.( о котором было уже сказано), 1810, 1812 гг., но все это опять же в стилистических границах классицизма.

Несмотря на разработанные в Петербурге планы развития Саратова (план Порецкого и план Гесте), предполагавшие радикальное преобразование планировочной структуры и изменявшие характер развития города, был принят местный план, сохранявший и развивавший на регулярных основах раннюю планировочную структуру. Был спрямлен ряд улиц. Предполагается, что особенно важно, перенос общегородского центра с Соборной площади в район нынешнего парка «Липки». Это фактически привело к сохранению всей капитальной застройки. При этом новая городская площадь, как и старая, имела диагональное раскрытие на Волгу. Под углом воспринимался и новый собор Александра Невского, построенный в 1826 г. По проекту архитектора Стасова. Новая Общегородская площадь, согласно указам, застраивалась общественными зданиями в классическом стиле: здание присутственных мест( переработанный проект Захарова), контора опекунства иностранных поселенцев, гимназия, архиерейский дом. Вместе с тем усиливалась дифференциация городских территорий по функциональному назначению: появились Хлебная и примыкавшая к ней Театральная площади, Сенная ( Митрофаньевская) площадь и др. Площади, как и предыдущие периоды, продолжали выполнять доминирующую роль в общественной жизни города. Застройка главных улиц зданиями «образцовых проектов» усиливала выделение каркаса города, в том числе и колористически, - по сравнению с деревянной рядовой застройкой остальных кварталов здесь доминировали кирпичные отштукатуренные здания с желто-белой окраской. После многочисленных пожаров и оползней утратил свое значение Глебучев овраг, с его берега был вынесен мужской монастырь. 10

В 1808 году на пост саратовского губернатора был назначен Алексей Давыдович Панчулидзев, важной инициативой которого в 1814 стало предложение увековечить память воинов-саратовцев, павших в поле брани за Веру, Царя и Отечество( Отечественная война 1812 года), путем возведения народной святыни – кафедрального Александро-Невского собора.11 И деньги народные были собраны, и храм был возведен в 1826 году – «исполненный великолепия и достойного чувствования»12. Размещался он на месте восточной трибуны нынешнего стадиона «Динамо». К сожалению, Александро-Невский собор в 1930-х годах был разобран – как и многие другие Саратовские храмы.

В этот период, в конце 1820-х годов, поставлена в Петербурге была поставлена известная комедия А.С.Грибоедова, знаменитая фраза из которой надолго приклеила нашему городу ярлык глубокого российского захолустья и провинциальности. Пожалуй, так оно и было на самом деле. Хоть и считался Саратов тогда губернским центром – со всеми атрибутами государственной власти и порядка, но сам он был мал и неблагоустроен, немощенные улицы разрезались оврагами, постройки стояли в основном деревянные , у городской окраины паслись коровьи стада, в городских кварталах паслись козы и свиньи. В нем не было даже мостовых, отчего в сухую погоду пыль летала по городу тучами, а в дождливую – такая грязь, что нужно было вытаскивать из нее телеги, а ходить по улицам только в болотных сапогах.

Постоянно Саратов страдал от оползней, пожаров и эпидемий, наносивший трудно поправимый ущерб строениям и людям. Холерная эпидемия 1830 года унесла, как минимум, четверть населения города.

Но время шло, и поступь прогресса начинала ощущаться в далеком российском захолустье.

В 20-е годы XIX века саратовцы надеялись увидеть на своей земле царствующую особу, но ожидания не оправдались.( посещение состоялось лишь в 1837 г.) Этот эпизод освещен в «Записках о Саратове» местного чиновника К. И. Попова, составленных в 50-е годы XIX века. В 1824 г. император Александр I посетил Пензу, предполагали, что он приедет и в Саратов. Попов рассказывает о действиях губернской администрации, связанных с ожиданием его прибытия в город. А. Д. Панчулидзев, который был тогда саратовским губернатором, «принял все меры для приведения Саратова в должную опрятность и чистоту»13. По словам мемуариста, в течение двух месяцев, мая и июня, в городе была «ужасная суета». Полицейские чины «перебегали из дома в дом, побуждая владельцев к исполнению приказаний». Возле домов и накрышах «рабочий народ суетился . с судомойками, мочальными кистями, с разными посудами, наполненными красками».Всем домовладельцам пришлось красить не только дома и ворота, но и надворные строения. «Даже избушки и лачужки заставляли красить мелом и сажею», а крыши покрывали красной краской, изготовленной из пережженной в печах красной глины, разведенной на воде. В результате, по словам Попова, «Саратов преобразился, нарядился в какую-то разнообразную пестроту». 14 Если учесть, что в городской застройке преобладали бедные домики, окраска которых представляла сочетание белого, черного и красного, то впечатление пестроты от внешнего вида города не удивительно. Можно думать, что в течение двух месяцев «рабочий народ» вынужден был постоянно подновлять эту «красоту», потому что создавалась она красками, разведенными на воде. В случае дождя она смывалась, но зато все обходилось очень дешево.

Были приняты меры к «очистке самих улиц и площадей»: «грязные и заросшие травой улицы и площади чистили и все свозили в овраг». В период ожидания царственной особы их подметали «почти каждый день», нам понятно с чем это связано – ранее уже повествовалось о неблагоустроенности улиц.

В 1828 году в Саратове начала работать Саратовская табачная фабрика одна из первых в России. Кроме нее, действовали канатный, кожевенный, колокольный, кирпичный и ряд других заводов. Ткацкие мастерские вырабатывали знаменитую дешевую ткань — сарпинку, «родиной» которой был Саратов.15 Тогда же все больший размах приобретает торговля – как ярмарочная , так и стационарная – на базарах, в торговых помещениях, лаках и магазинах. Дальнейший рост ремесла и торговли стимулировало развитие на Волге пароходства, саратовцы увидели первый пароход в 1820 году, окрестив его «чёртова расшива с печкой». Но активное развитие судоходство получает к середине XIX столетия, в бассейне Волги стали появляться крупные пароходные общества. Волга, превратившаяся в главную транспортную магистраль России, сделала Саратов крупным портом, Число жителей города росло, изменялся и внешний облик города; по отзывам современников среди других городов «Саратов стал занимать одно из первых мест по красивости строений и по богатству жителей».

В 1840 году открылась при Крестовоздвиженском женском монастыре первая в Саратове школа для девочек – большую роль в этом прогрессивном мероприятии сыграла инокиня Сусанна, урожденная Анна Александровна Рылеева, дочь сосланного в Саратов опального генерала. В 1844 году заработал первый деревянный водопровод16 – в городские бассейны на площадях по трубам подавалась самотеком вода из родников на Лысой горе. При губернаторе А.Д.Игнатьеве был открыт в 1854 году Мариинский институт благородных девиц. В 1859 году началось устройство телеграфа и открыто Коммерческое собрание – место отдыха и разнообразного расслабления местного купечства. В этом же году стал функционировать театр в загородном саду купца Шехтеля, ставший со временем вторым по значимости очагом местной театральной культуры.

Заключение.

В конце XVIII в. в Саратове проживало около 35 тыс. человек, он входил в число крупнейших городов Российской империи. В последующие десятилетия, особенно с 1840-х гг., известность Саратова, как крупного экономического центра Поволжья, быстро возрастает, растёт и его население. Сельские жители отправлялись в города в качестве сезонной наёмной рабочей силы, которая требовалась для обслуживания торговли, промышленности и транспорта.

Истоки успешного развития культуры Саратова были заложены в первый период его существования в статусе губернского центра, с 1780 г. до конца 50-х гг. XIX века, в связи с чем данный период представляет немалый интерес. Культурный процесс в губернском городе был тесно связан с однородными процессами в уездных городах.

Саратов уже к середине XIX века был городом контрастов. На центральных улицах города выделялись каменные особняки богачей, снабженные водопроводом и канализацией. В то же время в небольших деревянных домиках, в подвалах и полуподвалах жило большинство трудового населения города. Поселки Агафоновский, Очкинский, Солдатская слободка, районы Глебучева и Белоглинского оврагов, подножие Соколовой горы и другие места их обитания утопали в грязи, а с вечера погружались в темноту — фонарей там не было, так же как и водопроводных колонок.

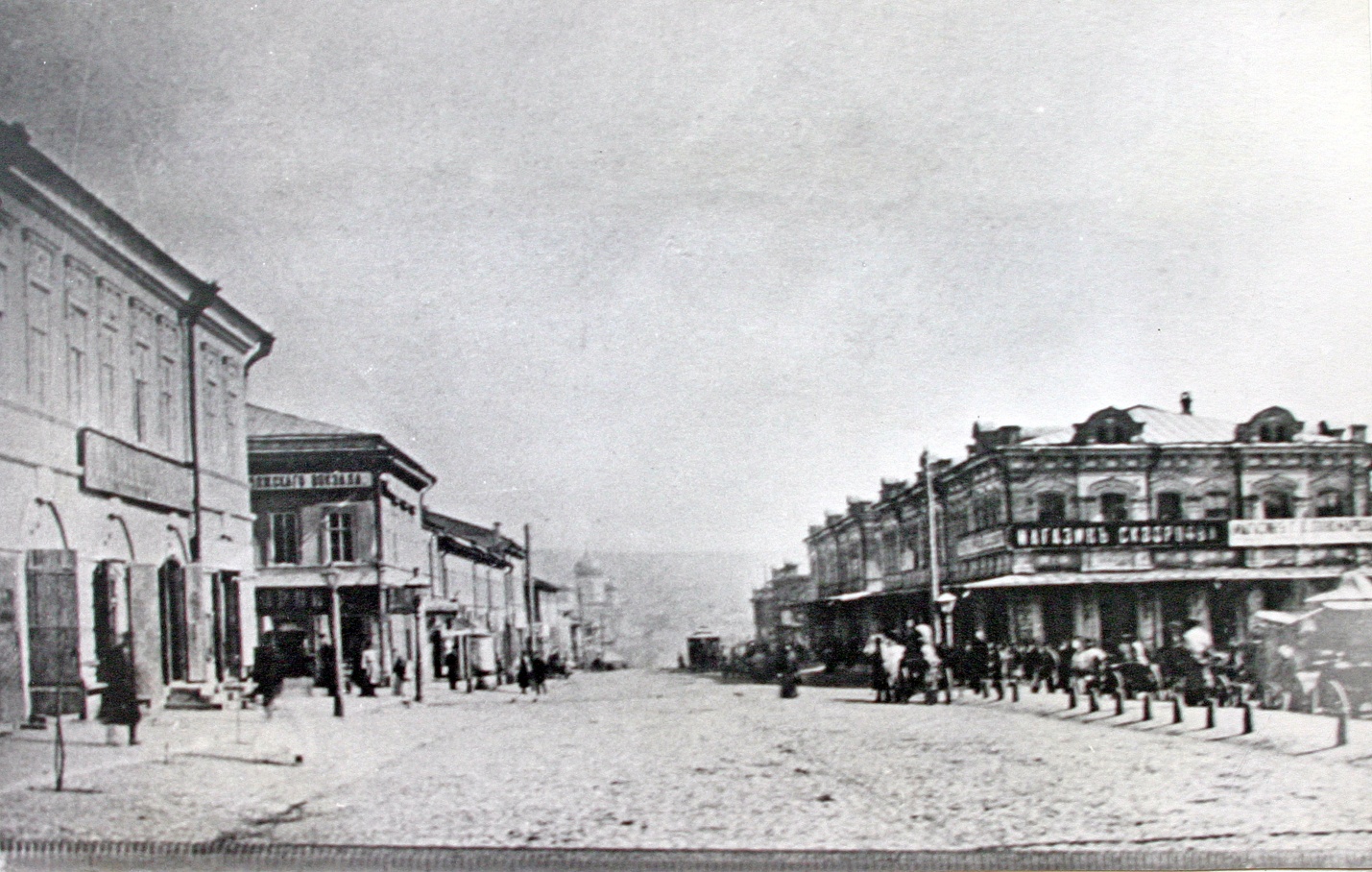

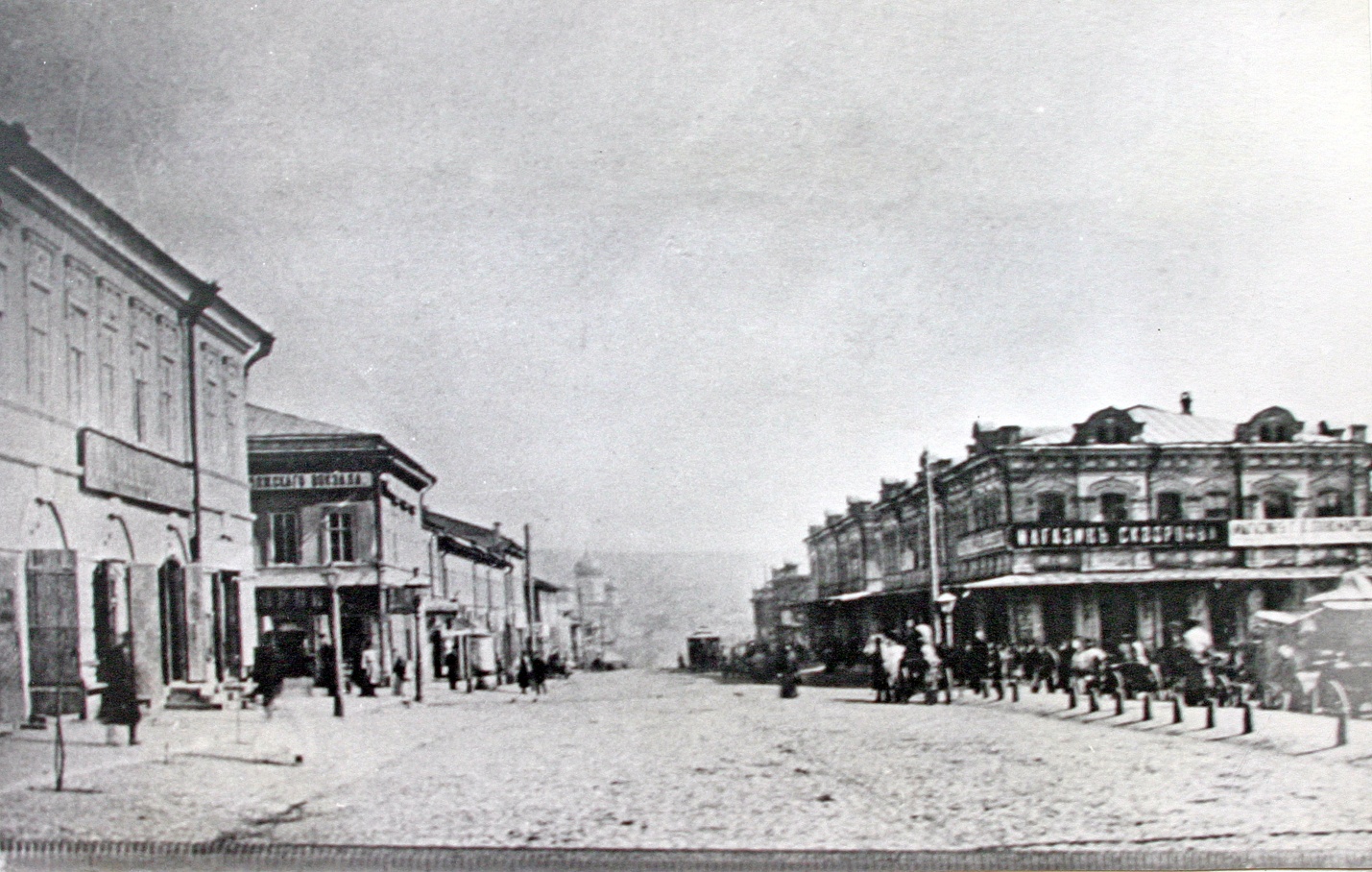

Приложение 1. Улица Немецкая ( ныне проспект Кирова)

Приложение 2. Александровская улица ( ныне ул.М.Горького

Приложение 3. Рисунок Адама Олеария

Приложение 4 . Александро-Невский кафедральный собор

Приложение 5. Саратовский деревянный водопровод.

1� Бердинских В. А. Уездные историки. С.12.

2� См.Приложение 1

3� См.Приложение 1

4�Семенов В.Н.,Давыдов В.И. Саратов историко-архитектурный. Саратов, 2012

5� Там же., с. 11.

6� См. приложение 2

7�Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. - СПб., 1906

8� Выборный В. Саратов : прошлое и будущее / Волга

9

10� Там же.

11� См.Приложение 3

12� Иванов А. Александро-Невский собор. - Памятники Отечества: Сердце Поволжья. - М.: Памятники Отечества, 1998.

13� Записки о Саратове К. И. Попова // Саратовский край : исторические очерки, воспоминания, материалы. Саратов, 1893. Вып. 1. С. 155-236.

14� Там же. С.176

15� Дилетант/Как развивался Саратов. – режим доступа : https://diletant.media/articles/30218701/(дата обращения: 05.12.2019).

16� См.приложение 5