© 2016, puchkovaelena 36523 107

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Дипломная работа по теме: "Концепция управленческой деятельности"

Выпускная квалификационная работа по программе "Менеджмент образования муниципального управления"

Просмотр содержимого документа

«Дипломная работа по теме: "Концепция управленческой деятельности"»

В

оронежский институт высоких технологий

оронежский институт высоких технологий

факультет дополнительного

профессионального обучения

Специальность «Менеджер в образовании»

Выпускная квалификационая работа

Тема дипломного проекта, дипломной работы:

Концепция управленческой деятельности

МБОУ СОШ № 77

Разработал (а) ___________________

Подпись, дата Инициалы, фамилия

Руководитель ____________________

Подпись, дата Инициалы, фамилия

Оглавление:

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………3

Глава I. Современный директор школы – некоторые аспекты управленческой деятельности директора новой формации

1.Характерные черты директора – менеджера……………………………….9

2. Принципы управления педагогическим коллективом……………………13

3. Управленческая культура руководителя школы………………………… 17

Глава II. Концепция управления МБОУ СОШ №77

1. Теоретические аспекты управления школой …………………………19

2. Концепция построения и развития общеобразовательной системы

МБОУ СОШ № 77

2.1. Ведущие идеи концепции…………………………………………………22

2.2. Основные направления развития школы……………………………… ..24

2.3. Методологические основы концепции внутришкольного управления...25

2.4. Управленческая схема МБОУ СОШ № 77……………………………….26

3.Управленческий цикл МБОУ СОШ № 77……………………………….31

4.Организационные формы управленческой деятельности в школе …………………………………………………………………………………43

5. Методы управления МБОУ СОШ №77…………………………………49

Заключение ………………………………………………………………… ….54

Список литературы ……………………………………………………………56

Введение.

Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, эффективности управления образовательными организациями.

Система внутришкольного управления, сложившаяся в период централизованной командно-административной системы и ориентированная более всего на сам педагогический процесс, а не на его участников, в настоящее время нуждается в совершенствовании и значительном обновлении, т.к. она не способна:

обеспечить перевод школы с экстенсивного на интенсивный путь развития и саморазвития;

разрешить весь арсенал личностно-ориентированных задач, определенных в новом «Законе Российской Федерации об образовании», в частности осуществить замену сформированных ею субъектно-объектных отношений в системе «руководитель – учитель – ученик – родитель» на субъектно-субъектные, лежащие в основе саморазвития каждой личности.

В этом убеждается каждый руководитель школы, приступающий к прогнозированию деятельности своей школы и определению зоны ее ближайшего развития, разработке собственной концепции управления современным педагогическим процессом в ней и выбирающий соответствующие методы внутришкольного управления, адекватные целям развивающей и развивающейся школы и управления ею.

Современные тенденции наметившихся преобразований предопределяют необходимость перевода внутришкольного управления на новую парадигму, составляющую новую «управленческую философию», в основе которой лежит мотивационно-системный подход и личностно-ориентированные цели его осуществления. Ориентация на человека и его потребности; создание в школе условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности каждого школьника и учителя и мотивацию их на эффективную деятельность в различных автономизированных внутришкольных системах, - такова суть новой парадигмы внутришкольного управления, его обновления в современных условиях.

«Модернизация образования – это масштабная программа государства, осуществляемая при активном содействии общества. Она должна привести к достижению нового качества российского образования, которое определяется, прежде всего, его соответствием актуальным и перспективным запросам современной жизни страны».1

Одной из тенденций современного общества является растущая потребность в новом качестве образовательных услуг. За последние десятилетия под влиянием социального запроса школа изменилась в целом, приобрела ряд новых качеств: направленность на активное освоение новых образовательных технологий, развитие способов познавательной деятельности, приобретение общеучебных и социальных компетенций, направленность обучения на обеспечение возможностей самореализации личности, непрерывность образования. Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических средств. Необходимо изменение мировоззрения людей, занятых в сфере образования, изменение их отношения к своей профессиональной деятельности. М.М.Поташник, рассматривая вопросы управления профессиональным ростом учителя в современной школе, особое внимание уделяет созданию условий, обеспечивающих эффективный профессиональный рост учителя. Обеспечить создание этих условий призван руководитель образовательного учреждения, но при этом сами руководители, по мнению М.М.Поташника, не всегда готовы к решению вопросов по управлению профессиональным ростом учителей. Причиной этого, считает М.М.Поташник, является отсутствие специально продуманной и выстроенной целостной системы управления. Следовательно, возможно рассмотрение данного вопроса с точки зрения формирования управленческой культуры руководителей образовательных учреждений, что, в свою очередь, связано с совершенствованием умений анализировать, прогнозировать, моделировать ситуации, с уровнем готовности к ведению исследовательской деятельности. «Только ориентация управленческой деятельности на развитие, исследовательский подход будут способствовать и побуждать к поиску наиболее эффективных средств управления, способных в современных условиях выявить и разрешить директору школы не только старые проблемы, но и вновь возникающие, порождаемые самим процессом развития и, довольно часто, не имеющие аналогов решения».2 Рассматриваемая проблема тесно связана и с проблемой субъективного развития, саморазвития и творческой самореализации руководителя школы в профессиональной сфере, его внутренней потребности не только обслуживать инновационные процессы, но и самостоятельно решать управленческие педагогические проблемы методами научного творчества.

Понятие "управление" относится к числу наиболее общих, наиболее универсальных, оно используется во всех областях человеческой деятельности. В Советском энциклопедическом словаре (М., 1981) находим следующее определение: "Управление - элемент, функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей" .

Предмет теории управления составляют законы управления как целостного, комплексного общественного явления.

Структура - это система органов управления, каждый из которых имеет свою внутреннюю структуру.

Процессом управления обычно называют функционирование органов и работников управления. В различных школах процесс управления протекает по-разному. Основную роль здесь играет содержание процесса управления, которое определяется сущностью управления, его целями, принципами, методами, функциями, спецификой отрасли, уровнем данного органа в общей системе органов управления. К примеру, если школа в качестве цели рассматривает совершенствование процесса обучения для повышения качества знаний и умений своих выпускников, готовящихся к поступлению в вуз, то основной целью управления выступает обеспечение условий для совершенствования процесса обучения. Основное внимание уделяется уровню преподавания, профессионально-методической подготовке учителей, работе методических объединений по предметам, установлению более жесткой дисциплины на уроках и ряду других направлений работы. В соответствии с целью подбираются принципы и методы управления. Для достижения такой цели может быть выбран и авторитарный стиль управления.

Совершенно иным может стать содержание управления, если в качестве цели для школы выступает создание авторской системы. В этом случае основой управления является создание наиболее благоприятных условий для деятельности учителей-новаторов и дальнейшее распространение их опыта на деятельность остальных учителей школы.

Современный руководитель школы стремится учесть тенденции социальных преобразований в обществе, запросы родителей, интересы учащихся и профессиональные возможности учителей, осуществляя выбор обновления педагогического процесса и эффективного управления им. Однако есть стратегический ориентир, без учета которого школа не сможет стать развивающейся и развивающей. Это неповторимая индивидуальность каждого учащегося и учителя, познание и перевод которой в режим саморазвития – высшая цель всех школьных преобразований педагогического процесса и управления им.

Реформирование системы образования, результатом которого стало инновационное развитие образовательных учреждений, качественно изменило требования к уровню профессиональной управленческой компетенции руководителей. Сегодня ведущими направлениями деятельности директора становятся аналитика, стратегия, маркетинг.

Аналитика — искусство расчленения понятий, начал, элементарных принципов, с помощью которых рассуждения приобретают доказательный характер.

Стратегия представляет собой набор правил, которыми руководствуется организация при принятии управленческих решений, чтобы обеспечить осуществление миссии и достижение хозяйственных целей организации.

Маркетинг в образовании рассматривается как вид деятельности образовательного учреждения, направленный на удовлетворение потребностей социального заказа общества на подготовку специалиста с конкретно заданными личностными и профессиональными качествами в установленный срок, на эффективное функционирование самого образовательного учреждения

На первый взгляд все эти направления всегда являлись предметом пристального внимания руководителя, но в современных условиях для управленца важно уметь на основе анализа имеющейся информации просчитать конкурентноспособность образовательного учреждения, выявить заведомо слабые стороны, определить имеющиеся потенциальные возможности и разработать стратегию развития учреждения. Сегодня директору школы необходимо владеть навыком стратегического планирования на основе прогностического анализа, проектирования механизмов реализации стратегии, уметь предопределять риски намечаемого процесса. Выявление сильных и слабых сторон деятельности школы является основой системного анализа внутренней среды. Информацию, полученную в ходе этого анализа можно условно разделить на три группы:

Результативность деятельности образовательного учреждения;

Соответствие достигнутых результатов целям и задачам данного этапа развития школы;

Степень расхождения ожидаемых и реальных результатов.

Полученная информация необходима для перехода к проблемно-ориентированному анализу. Цель этого этапа исследования – определение следующих параметров:

Несоответствие результатов деятельности образовательного учреждения требованиям внешней среды;

Оценка качества результатов, процессов, условий, эффективности деятельности школы на основе включения дополнительных критериев.

Причинно-следственный анализ становится следующим этапом исследовательской деятельности. В ходе его проведения на основе раннее собранной информации выявляются наиболее значимые проблемы, проводится их ранжирование, определяются пути решений, которые приведут к максимально полезному результату эффективности развития школы, формулируются цели, которые необходимо достигнуть.

Определение целей в процессе стратегического планирования выступает своеобразным прогнозом направлений деятельности, позволяющих решить ту или иную проблему.

Одним из признаков правильно сформулированной цели является описание будущего результата. Если цель определяет сроки и желаемый результат, то стратегия предполагает, с помощью каких действий возможно достижение цели.

Стратегическим планированием развития школы занимается руководитель образовательного учреждения. Именно от правильности его управленческих действий зависит, насколько будет соответствовать современным требованиям созданная в школе социально-образовательная среда. Изменение требований к содержательному компоненту учебного процесса неизбежно влечет за собой изменения требований и к методам обучения, и к формам учебного взаимодействия. Следовательно, должна измениться и система задач, ориентирующих педагогов на выполнение требований государственного заказа и общественного запроса на содержание образования.

Актуализация у руководителей образовательных учреждений способности диагностирования потребностей местного социума, региона и страны в целом в социальном заказе к подготовке выпускника школы, педагога, учащихся, родителей в образовательных услугах, необходимых для его реализации, способствует формированию объективного видения реального состояния дел в школе, районе, регионе. Поэтому очень важным становится необходимость овладения директором школы методами планирования, проектирования, моделирования и диагностирования, так как это способствует правильному выбору управленческих решений.

Современные требования, предъявляемые к уровню управленческой компетентности директора школы, предполагают развитое исследовательское поведение, которое свидетельствует о профессионализме. «От современного образования требуется уже не простое фрагментарное включение методов исследования в образовательную практику, а целенаправленная работа по формированию навыков культуры исследовательской деятельности.

Глава 1. Современный директор школы – некоторые аспекты управленческой деятельности директора новой формации

1. Характерные черты директора – менеджера

Современный руководитель школы должен стремиться перейти с позиции «управленец» на позицию «менеджер». В чем же отличие менеджера от управленца традиционной системы?

Менеджер организует труд других путем:

- принятия коллективных решений;

- создания условий для творческого развития и самореализации личности;

- кооперативного сотрудничества на базе побудительных стимулов и выявления неиспользованных резервов.

Менеджеры приводят к успехам других, используя их опыт и знания, постоянно стимулируя их труд различными методами, беря на себя ответственность.

Обязательным критерием хорошего менеджера является не просто получение прибыли, а качественный результат, гармонизация развития всех подсистем.

Настоящий менеджер – это новатор, творец, умеющий сочетать свободу действий с высокой организованностью и альтернативой выбора.

Менеджер стремится управлять наиболее гуманным путем, используя различный арсенал методов для достижения оптимальных результатов при наименьших затратах сил, средств и времени.

Менеджер создает систему из хаоса, формирует новый порядок, используя язык конструктивного действия:

- помогает диагностировать, участвуя в маркетинговом изучении рынка и используя новейшие достижения интегрированных наук и передового опыта;

- устанавливает цели и конкретные задачи в каждой группе проблем;

- определяет коллегиально эффективные пути их решения;

- создает творческие группы и необходимые условия для решения проблем;

- обеспечивает необходимой информацией, координируя работу;

- устанавливает критерии оценки конечных результатов коллегиально.

Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих плечах громадную нагрузку и ответственность? Главное – смотреть вперед и видеть цель, принимать правильные решения, правильно действовать и непременно завершать дело успехом, победой. Успешные директора устанавливают высокие внутренние стандарты работы. У них высокие ожидания в отношении своих учеников и сотрудников; они сообщают об этих ожиданиях людям внутри и за пределами своей школы.

Основные качества, которые должны быть присущи руководителю, следующие:

Компетентность.

Коммуникабельность.

Внимательное отношение к подчиненным.

Смелость в принятии решений.

Способность творчески решать проблемы.

Последнее является самым важным. Современный руководитель – это творческая личность, способная преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих перед школой задач, создавать и использовать инновационные управленческие технологии.

Современный руководитель – это личность, постоянно работающая над собой, над своими профессиональными и личностными качествами.

Современный руководитель – это стратег, видящий перспективу развития своей организации на несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных условий и ресурсов.

Современный руководитель – это носитель организационных перемен, вырабатывающий новые подходы к решению проблем, пропагандирующий новые ценности среди сотрудников, одержимый идеей, готовый преодолевать ради ее воплощения в жизнь длительные трудности.

Современный руководитель – это лидер, стремящийся не приказывать, а выслушивать коллег, психологически настроенный на одобрение предложений, являющийся энтузиастом и готовящий, поддерживающий энтузиастов.

Современный руководитель – это человек, интегрирующий усилия сотрудников на широкое использование культурно-этнических инструментов управления. Таким образом, современный директор школы должен обладать вышеперечисленными человеческими качествами и иметь следующие черты менеджера-лидера:

Доступен любому работнику, тон обсуждения любых проблем всегда доброжелателен.

Понимает, что управлять, значить делать дело руками других. Отсюда большую часть своего времени он отводит работе с персоналом, постоянно уделяя внимание системам поощрения. Он лично знаком со значительной частью работников.

Противник кабинетного стиля управления, предпочитает обсуждать проблемы на местах, умеет слышать и слушать, решителен и настойчив.

Терпимо относится к выражению открытого несогласия, умело делегирует полномочия исполнителям, строит отношения на доверии.

В трудные минуты не стремится найти виновного, а ищет причину сбоев и отклонений.

Не распоряжается и не приказывает, а убеждает; строгий контроль заменяет доверием.

Стремится развивать коллективные формы работы единой командой.

Всегда открыт для новых идей, создает атмосферу, в которой свободное высказывание идей становится нормой.

Формирует хороший психологический климат в коллективе, не удовлетворяет интересы одних работников за счет ущемления других.

С готовностью, а главное, публично признает заслуги сотрудников.

Не имитирует перемены, а на деле стремится осуществить позитивные изменения.

Менеджер-лидер вместе с тем мыслит:

протокольно – отличает факты от мнений, реальное от кажущегося, действительное от желаемого;

безынерционно – накопленный опыт и знания не мешают ему принимать оригинальное решение при рассмотрении новых, нетрадиционных проблем;

методично – последовательно, не отвлекаясь от цели, осмысливать коммерческие, управленческие и психолого-педагогические ситуации;

мобильно – переносит накопленный опыт на новые области знания с учетом их особенностей, места, времени, условий;

доминантно – выделяет главное и не тонет в мелочах;

конструктивно – не только вскрывает причины недостатков, но и умеет находить наиболее рациональные пути и способы их устранения, умеет качественно улучшать дело.

Менеджер-лидер мыслит не по принципу “или-или”, (или то, или другое), а по принципу “и – и” (и то, и другое) – все зависит от конкретных обстоятельств и условий. Сама жизнь и рыночная обстановка заставляют его быть стихийным диалектиком. Он оперирует, казалось бы, взаимоисключающими друг друга понятиями типа: “качественное количество”, “творческая исполнительность”, “инициативная дисциплина”, “организованная неорганизованность” и т.п.

Лидер не только должен организовать и руководить изменениями, но он должен “сам быть теми изменениями”, которые желает видеть у других. “Лидеру придаются функции “социального архитектора”, “изучающего и создающего то, что называется “культурой труда”, - те неосязаемые элементы, которые сложно выявить, но которые исключительно важны: поведение, ценности и нормы. “Особенность современного взгляда на лидера состоит в том, - пишут М.В. Грачев, А.А. Соболевская, Д.В. Кузин, А.Р. Стерлин в своей книге “Капиталистическое управление: уроки 80-х”, - что он рассматривается как носитель инновационной организационной культуры, как главный агент последовательных изменений в корпорации” (12, с. 36-37).

Исходя из вышесказанного черты директора школы как менеджера-лидера следующие:

I. Директор школы должен вести за собой, учить учиться, создавать образ будущего. Руководитель образовательной системы должен влиять на ценностные аспекты сознания людей, на их культуру, видение будущего. Руководство не сводится исключительно к умению договориться с педагогами или найти с ними компромисс, это – преобразование культуры школьной организации, нацеленность на внутренние изменения.

II. Директор школы – это стратег, разработчик “Общих правил игры”, новых идей, на основании которых развивается концепция школы. Предоставление учителям творческой и профессиональной самостоятельности, инициативы, “педагогической предприимчивости”

2. Принципы управления педагогическим коллективом

При принятии решений и выполнении управленческих функций я ориентируюсь на следующие принципы управления коллективом:

1). Принцип уважения и доверия к человеку:

уважать личное достоинство человека;

предоставлять личности свободу выбора;

доверять человеку на основе взаимоуважения;

не проявлять к человеку достаточно высокую требовательность;

способствовать раскрытию возможностей человека, развитию инициативы;

поощрять достижения и личный вклад каждого в дела школы;

гарантировать каждому сотруднику и ученику личную защищенность в коллективе.

2). Принцип целостного взгляда человека:

строить свои отношения с учителями не как должностное лицо с подчиненными, а как человек с человеком;

вникать в жизнь, духовный мир и стремления сотрудников;

делать все возможное, чтобы время проведенное на работе, были светлыми и радостными;

встречаться с учителями в неформальной обстановке.

3). Принцип сотрудничества:

знать и учитывать личные качества учителей;

ценить в учителе компетентность, инициативу, ответственность;

бережно относится к проявлению любой педагогической целесообразной инициативы.

Этот принцип осуществляется через технологию педагогических взаимодействий. Одна из форм такого взаимодействия – это творческие группы.

Обычно учителя сами объединяются в творческие группы по критерию близости методической темы и с планом работы приходят на заседание научно-методического совета. План работы творческой группы составляется на один год, перспективный – на 3 года. Характер общения между членами группы – неформальный.

Главное внимание в группе – поисковая работа.

Формы занятий – практикумы, теоретические семинары, диспуты и т.д.

4). Принцип социальной справедливости:

равномерно распределять не только учебную, но и общественную нагрузку среди учителей;

систематически освещать в коллективе деятельность администрации;

предоставлять педагогам равные “стартовые” возможности;

приводить в соответствие заслуги труда педагога с их общественным признанием.

5). Принцип индивидуального подхода во внутришкольном управлении:

глубоко изучать систему работы каждого учителя;

систематически повышать качество и глубину педагогического анализа урока учителя;

помочь учителю создать свою собственную творческую лабораторию;

вселять в учителя профессиональную уверенность;

постепенно выравнивать профессиональное мастерство педагогов, доведение отстающих до уровня передовых;

учитывать и корректировать временные эмоциональные состояния членов педагогического коллектива;

определять для каждого учителя его индивидуальные цели и рубежи их достижения и этим обеспечивать ему путь к успеху.

6). Принцип обогащения работы учителя:

следить за повышением квалификации учителей;

проводить семинары, “круглые столы”, симпозиумы по проблемам методики преподавания отдельных предметов;

проводить с учителями консультации по поводу их сегодняшних и будущих профессиональных потребностей;

систематически обсуждать в педагогическом коллективе литературные и поэтические новинки.

7). Принцип личного стимулирования:

справедливо использовать моральные и материальные стимулы;

иметь хорошо продуманную систему стимулов. Вежливость, улыбка, внимательное и чуткое отношение к человеку – более сильно действующие стимулы, чем награждения;

помнить, что стимулы являются действенным инструментом создания в педагогическом коллективе обстановки приподнятости, здорового микроклимата.

8). Принцип единого статуса: все работники школы, учителя и учащиеся независимо от занимаемой должности и положения в школе должны находиться в одинаковых демократических условиях.

9). Принцип перманентного повышения квалификации:

обеспечить постоянное повышение квалификации учителей через работу методических комиссий, творческих семинаров, проблемных творческих групп, самообразовательную работу учителя внутри школы;

формировать стимулирующие мотивы развития внутришкольной системы повышения квалификации педагогов.

10). Принцип консенсуса:

объективно оценивать точки зрения членов коллектива при обсуждении проблем и принятии решения;

четко и логично аргументировать точку зрения и логично аргументировать точку зрения, чтобы ее восприняло большинство в коллективе;

осуществлять логический анализ ошибочных суждений, вскрывать противоречия, добиваться пересмотра противоречивых точек зрения;

“мобилизировать” мнение наиболее влиятельной части педагогов.

11). Принцип коллективного принятия решения:

принимать коллективное решение только по важным, перспективным, стратегическим вопросам;

принимать жизненно важные решения при активном участии тех, кому придется их выполнять;

вовлекать в процесс выполнения решения несогласное “меньшинство”.

12). Принцип участия в управлении учителей и делегирование полномочий:

не привлекать учителей к управлению без их желания;

приобщать учителя к управлению, учитывая его индивидуальные особенности;

добиваться, чтобы учитель рассматривал участие в процессе управления как акт доверия, как одну из возможностей его профессионального роста;

оказывать учителю на порученном ему участке внимание и помощь;

добиваться общественного признания результатов управленческой деятельности учителей.

13). Принцип целевой гармонизации:

чтобы в школе не делалось – все должно делаться на основе осмысленной, предварительно сформулированной, педагогически целесообразной цели;

стремится сформировать целевое единство педагогического коллектива.

14). Принцип горизонтальных связей: способствовать установлению связей учителей друг с другом для достижения конечного результата – развития личности ребенка.

Данный принцип работает в рамках деятельности школы. Творчески работающие педагоги объединены в “мини-команды” с определенными задачами.

15). Принцип автономизации управления:

во главе автономных участков управления должны находиться высококвалифицированные педагоги, избираемые на собрании всего коллектива, прошедшие соответствующую подготовку;

за эту работу обязательно нужно определить материальное вознаграждение.

Так, например, кураторство начальной школы с соответствующей оплатой возложено на учителя начальных классов высшей квалификационной категории, опытного специалиста, который пользуется наибольшим уважением как среди своих коллег, так и среди родителей обучающихся.

16). Принцип постоянного обновления:

любые крупные изменения необходимо заранее готовить, создавая в коллективе определенный психологический настрой;

если уверенности в успехе изменений нет, то их лучше не проводить;

не бояться сопротивления изменениям со стороны учителей;

помнить, что процесс перемен в школе – это процесс перемен во взглядах, методах, решениях организационных проблем и т.д. учителя.

“Технология” успешного управления школой состоит из трех основных этапов:

сбор информации о состоянии управляемого объекта;

ее переработка;

выдача командой информации.

Значит, успех управления зависит от наличия внутришкольной системы информации.

Каждый директор школы должен иметь “обязательный минимум информации” о тех людях, которыми он управляет, об их взаимоотношениях и связях, о состоянии, ходе развитии тех процессов, звеньев, участков работы школы, за которые он отвечает и на которые пытается оказывать управленческие воздействия.

3.Управленческая культура руководителя школы

Основные компоненты управленческой культуры. Управленческая культура людей, занятых в сфере образования, является частью их профессионально-педагогической культуры. Традиционное представление о профессионально-педагогической культуре связывалось в основном с выделением норм, правил педагогической деятельности, педагогической техники и мастерства. Психолого-педагогические исследования проблем педагогической культуры последних лет раскрывают ее в категориях педагогических ценностей, педагогических технологий и педагогического творчества.

Управленческая культура руководителей школы представляет собой меру и способ творческой самореализации личности руководителя школы в разнообразных видах управленческой деятельности, направленной на освоение, передачу и создание ценностей и технологий в управлении школой. В таком случае компонентами управленческой культуры являются: аксиологический, технологический и личностно-творческий.

Аксиологический компонент управленческой культуры руководителя школы образован совокупностью управленческо-педагогических ценностей, имеющих значение и смысл в руководстве современной школой. В процессе управленческой деятельности руководитель школы усваивает новые теории и концепции управления, овладевает умениями и навыками и в зависимости от степени их приложения в практической деятельности они оцениваются им как более или менее значимые. Имеющие в настоящий момент большую значимость для эффективного управления знания, идеи, концепции выступают в качестве управленческо-педагогических ценностей.

Ценности управления педагогическими системами многообразны. Это могут быть:

ценности-цели, раскрывающие значение и смысл целей управления целостным педагогическим процессом на разных уровнях иерархии: цели управления системой образования, цели управления школой, цели управления педагогическим и ученическим коллективами, цели управления самовоспитанием и саморазвитием личности и т.д. Личностное принятие таких целей, их признание и оценка делают ценности-цели своеобразными регуляторами управленческой деятельности;

ценности-знания, раскрывающие значение и смысл школоведческих знаний в сфере управления: знание методологических основ управления, внутришкольного менеджмента, знание особенностей работы с учениками и учащимися городских и сельских школ, знание критериев эффективности управления педагогическим процессом и др.;

ценности-отношения, раскрывающие значимость взаимоотношений между участниками педагогического процесса, отношения к себе, к своей профессиональной деятельности, межличностных отношений в педагогическом и ученическом коллективах, возможности их целенаправленного формирования и управления;

ценности-качества, раскрывающие многообразие индивидных, личностных, коммуникативных, поведенческих качеств личности руководителя-менеджера как субъекта управления, отражающихся в специальных способностях: способности прогнозировать свою деятельность и предвидеть ее последствия, способности соотносить свои цели и действия с целями и действиями других, способности к сотрудничеству и соуправлению и др.

Технологический компонент управленческой культуры директора школы включает в себя способы и приемы управления педагогическим процессом. Технология внутришкольного управления предполагает решение специфических педагогических задач. Решение данных задач основывается на умениях руководителя-менеджера в области педагогического анализа и планирования, организации, контроля и регулирования педагогического процесса. Уровень управленческой культуры директора школы зависит от уровня овладения приемами и способами решения указанных типов задач.

Личностно-творческий компонент управленческой культуры директора школы раскрывает управление педагогическими системами как творческий акт. При всей заданности, алгоритмичности управления деятельность руководителя школы является творческой. Осваивая ценности и технологии управления, руководитель-менеджер преобразовывает, интерпретирует их, что определяется как личностными особенностями руководителя, так и особенностями объекта управления. Становится очевидным, что управление педагогическими системами является сферой приложения и реализации способностей личности. В управленческой деятельности директор школы самореализуется как личность, как руководитель, организатор и воспитатель.

Управленческая культура руководителя школы представляет собой меру и способ творческой самореализации личности руководителя школы в разнообразных видах управленческой деятельности, направленной на освоение, передачу и создание ценностей и технологий в управлении школой.

ГЛАВА II Концепция управления МБОУ СОШ №77

Теоретические аспекты управления школой

Современные тенденции наметившихся школьных преобразований предопределяют необходимость перевода внутришкольного управления на новую парадигму, составляющую новую «управленческую философию», в основе которой лежит мотивационно-системный подход и личностно-ориентированные цели его осуществления. Ориентация на человека и его потребности; создание в школе условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности каждого школьника и учителя и мотивацию их на эффективную самоуправляемую индивидуальную и коллективную деятельность в различных автономизированных внутришкольных системах, - такова суть новой парадигмы внутришкольного управления, его обновления в современных условиях.

Содержание управленческой деятельности руководителя общеобразовательной школы определяется совокупностью его руководящих функций, а его модернизация – появлением новых.

Классические управленческие функции можно проранжировать следующим образом:

1-е место занимают функции принятия управленческих решений и организации;

2-е место – функции корректирования, регулирования, учета и контроля;

3-е место – функции стимулирования, прогнозирования, представительства;

4-е место – функции просветителя, хозяина, экономиста, аналитика, дипломата, исследователя;

5-е место – функции координирования, финансирования преподавания, консультирования, диагностирования, менеджмента.

Классические функции управленческой деятельности руководителя школы (1-е, 2-е место) – остаются ведущими.

Наряду с ними существуют модернизированные, благодаря которым:

1) обновляется содержание обучения и воспитания (внедряются государственные стандарты образования, концепция воспитания детей и молодежи в национальной системе образования, авторские обучающие программы, учебники, пособия, воспитательные системы);

2) разрабатываются и апробируются новые мировые технологии (развивающего, модульно-развивающего, дифференцированного обучения, алгоритмизации учебно-воспитательного процесса, использование методов проектирования и моделирования;

3) усовершенствование форм и методов обучения и воспитания (в образовательный процесс внедряются диалоговые формы общения субъектов учебно-воспитательной деятельности, лекции, семинарские занятия, обучающие модули и т.д.);

4) трансформируются методы контроля знаний и умений учащихся (внедряются индикаторы и показатели развития индивидуальности воспитанников, рейтинговые системы оценивания);

5) модернизируются содержание, формы и методы управления учреждениями и организациями образования (повышается значимость менеджерской функции управления инновационным процессом, создаются многовариантные модели управления);

6) появляются авторские модели учреждений образования.

В управленческой деятельности директора школы тенденции обновления можно классифицировать на внешние (вариативность моделей школы); внутренние (модернизация управленческой деятельности руководителя школы).

Сейчас ученые рассматривают такие модели школы:

1) избирательную, отборочную;

2) предметно-урочной дифференциации;

3) смешанных способностей учащихся;

4) интегративную;

5) инновационную;

6) модульную.

Усложнение функций современной образовательной школы, изменение содержания и условий ее деятельности повлекли за собой значительные изменения организационного аспекта жизни школьного коллектива, обусловили усложнение труда руководителей, определили потребности в поиске новых форм и методов организационно-педагогической деятельности директора школы, направленной на решение нетрадиционных организационных задач в системе "администрация - учитель - учащийся - родитель". Все это поднимает функционирование школы на новую, более высокую ступень и предъявляет качественно новые требования к управлению учебно-воспитательным процессом в школе, ее руководителям и их организационно-педагогической деятельности.

Концепция построения и развития общеобразовательной системы МБОУ СОШ № 77

2.1.ВЕДУЩИЕ ИДЕИ КОЦЕПЦИИ

Ведущей идеей концепции педагогического коллектива школы является создание нового образовательного учреждения – МБОУ СОШ № 77, в котором образование ориентировано на самореализацию личности с учетом возможностей, склонностей, способностей и интересов для раскрытия ее нравственного и интеллектуального потенциала; на создание стимулирующих условий развития творческой личности ученика и учителя на основе современных педагогических технологий. Педагогический коллектив ставит своей целью обеспечение личностно-ориентированного образования, воспитание активных и сознательных граждан демократического общества.

Важнейшими условиями для реализации цели являются:

современное содержание образования,

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса,

наличие высококвалифицированных педагогов,

материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Основным проектируемым результатом образования является развитие личностных качеств и интеллектуальных способностей обучаемого. Такой личности присуще:

наличие компетенций по широкому кругу областей и явлений;

высокий интеллектуальный уровень;

сформированность современной картины мира, усвоенность базовых понятий, теорий, концепций, принципов и законов;

общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость;

патриотизм;

системность познания сложных явлений и процессов в природе, обществе, культуре, экономике;

потребность в самообразовании и самосовершенствовании;

владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания;

физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших нервных и физических перегрузок в условиях конкуренции на рынке труда;

профессиональная ориентированность, осознанность выбора для последующего освоения образовательных программ профессионального образования;

готовность к жизненному самоопределению;

уважение к труду;

сформированность базовых ценностей культурного, цивилизованного человека, отражающих отношение к себе, окружающим, способам жизнедеятельности и самоутверждения.

Основной ценностью образования в нашей школе является не сумма научных знаний, которую приобретает в стенах школы ученик, а его компетентность в различных видах деятельности, в умении самостоятельно решать проблемы. Школа создаёт условия, способствующие формированию развития личности ребенка. В содержании обучения педагогический коллектив ориентируется на социальный заказ общества, государственный образовательный стандарт, приоритетами, обозначенными в Законе « Об образовании»

Только освоив современные компетенции, выпускник школы может самоопределиться в социуме.

МИССИЯ ШКОЛЫ

состоит в том, чтобы обеспечить каждому ученику компетентность на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями личности.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА нашей концепции: главной фигурой является сам ребенок как объект собственной деятельности, учитель может направлять и руководить его личной деятельностью с целью дальнейшего его развития.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА нашей концепции: процесс образования – учебно – воспитательный, развивающий.

ЦЕЛЬ: Обеспечение триединства в образовательном процессе как условие эффективного формирования компетентности субъектов образования. Образовательная модель школы, основанная на триединстве обучения, воспитания, развития будет являться главным средством формирования компетентности ученика. Стратегическая цель Программы развития отражает проблему формирования ключевых компетенций выпускника через развитие ОУУН на основе компетентностного подхода в деятельности субъектов учебно-воспитательного процесса.

2.2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

![]() внедрение инноваций

внедрение инноваций ![]() внедрение системы контроля

внедрение системы контроля ![]() удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в развитии

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в развитии ![]() приведение деятельности в соответствие с развивающейся законодательной базой в сфере образования

приведение деятельности в соответствие с развивающейся законодательной базой в сфере образования

ЗАДАЧИ:

1.Повышать профессиональную компетентность учителей через овладение ими аналитико-рефлексивными и управленческими умениями.

2.Создать систему мониторинга качества обучения, развития, компетентности субъектов учебно-воспитательного процесса.

3. Создать пространство свободного выбора для самоопределения обучающихся и педагогов, обеспечивающего сохранность их здоровья.

4. Совершенствовать структуру управления: государственно-общественный характер управления, развитие финансово-хозяйственной самостоятельности в соответствии с развивающейся законодательной базой в сфере образования

5. Развитие инновационной деятельности ОУ: предпрофильная подготовка обучающихся, внедрение ИКТ.

Образование, которое получают выпускники нашей школы, должно обеспечить им самореализацию сегодня и в будущем.

Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация руководствуется следующими принципами, чтобы создать коллектив единомышленников:

¾ достичь организационного эффекта за счет совместной реализации целей и задач, заявленных в Программе развития и поэтапных планах действий до 2015 года;

¾ опираться на систему ценностей или философию школы, руководствуясь принципами создания благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного обучения и воспитания учащихся ;

¾ реализовать образовательные и инновационные процессы, охватывающие все направления Программы развития школы;

¾ стимулировать рост профессионализма педагогического коллектива;

¾ создать благоприятные условия для творческого развития и духовно-нравственного воспитания школьников.

2.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

На основе глубокого изучения литературы по теории управления мы сконструировали следующую концепцию внутришкольного управления, методологическими основами которой являются:

А). Повышение уровня сотрудничества внутри аппарата управления, между администрацией и учителями, между педагогами и учащимися. Перевод внутришкольного управления на демократическую основу, т.е. включение в процесс управления учителей и учащихся. В школе работают 8 творческих групп, в работе которых участвуют 26 педагогов (около 65%).

Б). Обладание руководителем необходимым объемом знаний, управленческим опытом, специальной управленческой подготовкой.

В). Глубокое аналитическое проникновение руководителя в сущность педагогического явления, в урок, в педагогический процесс для квалифицированной, глубокой оценки труда педагога.

Д). Обладание руководителем необходимым объемом знаний, управленческим опытом, специальной управленческой подготовкой.

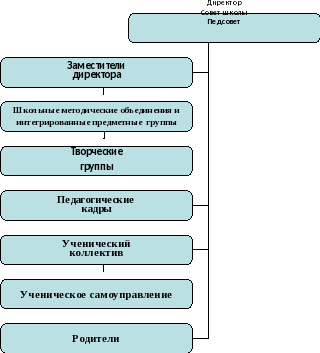

2.4. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СХЕМА МБОУ СОШ №77

Управленческая схема в школе выглядит следующим образом:

Данная модель позволяет планомерно, организованно, научно-обоснованно и систематически воздействовать на инновационные, экспериментальные процессы, привлекая к управлению наибольшее количество учителей. Нововведения и положительный опыт работы учителей внедряются через «мини – команды”, которые формируются для решения определенных задач в определенное время.

Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация руководствуется следующими принципами, чтобы создать коллектив единомышленников:

достижение организационного эффекта за счет совместной реализации целей и задач, заявленных в Концепции развития школы и поэтапных планах действий до 2015 года;

создание благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного обучения и воспитания учащихся;

реализация образовательных и инновационных процессов, охватывающих все направления Программы развития школы;

стимулирование роста профессионализма педагогического коллектива;

создание благоприятных условий для творческого развития и духовно-нравственного воспитания школьников.

Согласования между образовательной моделью в школе и структурой ее управления - условие гармоничного развития организационных и образовательных процессов. В основу проектирования модели управления школы положены Закон РФ "Об образовании", Устав школы, нормативно-правовые документы Министерства образования и науки, педагогического совета и органов общественного самоуправления школы. Реальная возможность придать педагогическому процессу целостность и оптимальность связана не только с ее совершенствованием, но и с применением принципиально новой - модульной системы, которая строится в соответствии с прогнозируемыми целями. Эта система предусматривает вариативность и оптимальную технологичность содержания, средств, форм и методов обучения, где в управлении активно задействованы не только директор, его заместители и учителя школы, но и сами учащиеся.

Децентрализация системы управления школой способствует гармонизации содержательной и управленческой деятельности, причем для каждого отдельного структурного подразделения предусматриваются конкретные цели, оценивается сложность и неоднородность объекта управления. В системе управления школы функционируют не отдельные модули, работающие по известным образовательным моделям, а их оптимальная комбинация. Их деятельность определена следующими стратегическими требованиями:

полный охват направлений работы;

координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;

адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим условиям, открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры, отказываться от устаревших;

использование в управлении школой современных информационных технологий;

оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа общественности к принятию управленческих решений.

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена матричная структура управления, в которой выделяется 4 уровня управления:

Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Совет школы, педагогический совет, органы самоуправления учащихся. Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его подразделений.

Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения и завхоз, органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации.

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной системой.

Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов.

Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня относятся руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не формализовано.

Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые качества.

В структурных связях принципиальным является единство управления - соуправления - самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу "власть - подчинение".

В нашей школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого.

Такая работа по организации грамотного управления направлена на повышение культуры управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих действий должен ориентироваться на качественную подготовку выпускника школы во всем многообразии этого понятия, имея в виду совокупность собственно-образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также развития его индивидуальных и творческих способностей. Результаты решения этой задачи с учетом того, что она не должна быть неизменной во времени и в обществе - основной критерий оценки эффективности системы управления.

Другие критерии оценки эффективности управленческой модели предполагают учет:

1. динамики квалификационного уровня педагогов;

2. эффективности внедрения методов дифференциации и индивидуализации в педагогический процесс, его гуманизация и гуманитаризация;

3. информационного обеспечения, компьютеризации образовательного учреждения;

4. уровня развития органов соуправления и самоуправления;

5. уровня согласованности действий между структурными подразделениями школы для достижения конечной цели - подготовки выпускника к деятельности в реальных условиях жизни нашего общества.

Администрация осуществляет управление всеми структурными звеньями . при этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуальные и групповые консультации, собеседования, совещания при директоре, при завуче и т.д.

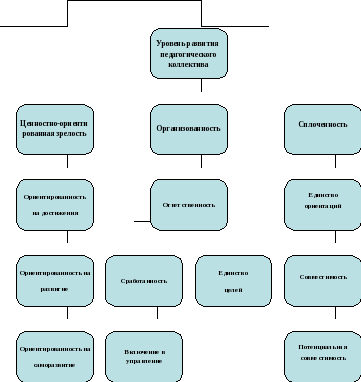

Несомненно, основным условием для участия учителей в управлении школой является высокий уровень зрелости педагогического коллектива, наличие в нем ценностно-ориентированного единства, сплоченности, организованности, взаимопонимания, сработанности.

3.Управленческий цикл МБОУ СОШ № 77

Координация – основная задача управленческой деятельности.

Успешное управление – это реализованная цель. Цель – это желаемый и заранее запрограммированный результат, достижимый в будущем.

Главное в управлении – четко видеть цель. Цель вызывает организацию, необходимость программно-целевого планирования и разработки конкретной программы достижения каждой цели.

Главное назначение руководителя – создавать системы: система внутришкольного контроля, система внеклассной и внеурочной воспитательной работы, система работы с родителями и т.д..

Управлять современной школой успешно можно только в том случае, если подчинять свои действия определенным правилам, четкому режиму. Системный подход к управлению заключается в четком, скрупулезнейшем распределении функциональных обязанностей не только среди руководителей, но и среди всех членов педагогического коллектива. При распределении функциональных обязанностей необходимо придерживаться следующих требований:

определение обязанностей и прав работников должно быть четким, определенным, оформленным в письменном виде;

каждый должен отвечать определенному лицу за результаты своей работы;

обязанности должны быть четко расчленены;

права решения делегируются вниз в максимально возможной степени.

Чтобы управление было демократичным и эффектиным, а сотрудники интеллектуально росли, необходимо делегирование полномочий.

Делегирование – это проявление доверия, это инструмент включения сотрудника в процесс управления, следовательно, демократизация последнего.

Одной из важнейших управленческих функций является контроль.

Контроль в определенной степени должен рассматриваться как УСЛУГА, которую управленец оказывает своим сотрудникам.

В ходе контроля управленец обязан закладывать в каждого сотрудника “чувство успеха”, чувство победителя и постоянно поддерживать его, потому что победа – это жизнь и движение вперед!

Ни одна функция управления (сбор информации, анализ и оценка ситуации, формирование и выбор управленческих решений, выдача заданий и корректировка хода работ, оценка результатов) не может быть реализована без делового общения. Чтобы успешно управлять людьми нужно создать все условия, чтобы люди хотели быть управляемыми. Главная роль тут принадлежит общению.

Человек, не способный к общению, никогда не станет хорошим руководителем, т. к. через общение и посредством личного примера он оказывает необходимое влияние на людей.

В деловом общении важна информация:

Персонифицированная – внешний вид;

социальное и материальное положение;

состояние здоровья;

профессия;

вкус;

аккуратность.

Внешние реакции — эмоциональное состояние партнера.

Текстовая – рекомендательные письма, положительные отзывы и характеристики, демонстрация материальных доказательств.

Информация состояния – физическое и эмоциональное состояние партнеров (недомогание, усталость, душевное волнение, расстроенные чувства, испорченное настроение).

Информация окружения (место, обстановка, окружение, “атмосфера”, шум, запахи, температурный режим, присутствие посторонних людей, дефицит времени).

Учитывая информационные “потоки” делового общения, можно распложить к себе, “завоевать” внимательного и доброжелательного собеседника. Не учитывая их, можно, наоборот, задеть, возмутить, травмировать его – и тогда собеседник превращается во врага.

Для того, чтобы общение было деловым, надо:

1. Уметь владеть собой. Не делать скоропалительных выводов.

2. Уметь до конца все внимательно выслушать, понять, продумать.

Принимать решения и действовать только тогда, когда мнение будет подтверждено уверенностью.

3. Быть беспристрастным. В управлении эмоции неуместны.

Главная заповедь управления – располагать (привлекать, притягивать) к себе подчиненных.

Взаимное уважение между руководителем и подчиненными, является необходимым условием их служебных взаимоотношений.

Истинное руководство – это искусство общения, искусство так влиять на людей с помощью личного примера и убеждений, чтобы они признали руководителя как самого способного и достойного человека в организации.

Чтобы расположить человека к себе, воспитать в нем эмоциональное отношение (приязнь, симпатия, дружба, любовь), человека надо искренне уважать, ценить.

Успех директора школы зависит не столько от наличия деловых качеств, сколько от умения их ярко подавать окружающим.

Успех на 80 % связан с развитостью навыков общения.

Директор школы несет ответственность за судьбу, здоровье и благополучие детей.

Эта должность предполагает не только огромных интеллектуальных и нравственных, но и эмоциональных и физических затрат. За счет каких же ресурсов можно справиться с такой огромной ношей? Надо уметь непрерывно меняться: не подстраиваться под кого-либо, а выработать в себе функции саморегуляции, самокоррекции, самоорганизации, т.е. надо познать себя, преодолеть свои стереотипы, раскрыть свои природные ресурсы. В любой трудной ситуации, не надеясь ни на кого, следует использовать свои собственные ресурсы. Ресурсы любого человека практически неограниченны. Поверив в неограниченность своих ресурсов, человек начинает процесс постоянного самосовершенствования, но происходит это лишь тогда, когда он:

искренне и глубоко верит в свои ресурсы;

знает особенности физического и психологического развития, обладает навыками управления различными состояниями и использования своего потенциала;

обладает волей, ибо процесс совершенствования должен быть планомерным и целенаправленным.

Управленческий цикл МБОУ СОШ № 77 может быть представлен следующей схемой:

| Управленческий цикл |

|

|

I ПЛАНИРОВАНИЕ | Анализ результатов деятельности (сбор информации) Информационно-диагностический отдел МС Отдел мониторинга МС (расширение параметров мониторинга:

Управленческое консультирование, прогнозирование (обеспечение гласности, коллегиальности нововведений) Целеполагание (определение осознанного желаемого результата) Планирование и прогнозирование (разработка программ достижения целей) |

| II ОРГАНИЗАЦИЯ | Делегирование обязанностей членам МС, родительских комитетов Создание инициативных творческих групп для работы по проблемам нововведений ( программно-целевые группы специалистов) |

|

III РУКОВОДСТВО

| Использование диагностических методик для регулирования и коррекции деятельности Демократизация управления Коллегиальность Разработка системы мотивации |

|

IV КОНТРОЛЬ |

Сочетание административного и общественного контроля с самоанализом, самоконтролем и самооценкой каждого участника педагогического процесса Сочетание с информационно-аналитической деятельностью (диагностика) Коррекция результатов на основе диагностики (проведение дней ДРК – диагностики, регулирования и коррекции) Делегирование контрольных функций членам МС, родительским организациям. |

|

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ | |

Управление педагогической системой, как и управление любой социальной системой есть, прежде всего, процесс переработки информации, состоящий из трех основных этапов: сбор информации, ее переработка и выдача управленческого решения.

Наша школа уже несколько лет работает в режиме развития, поэтому организационная структура управления школой строится по линейно-функциональному типу с элементами матричной. При линейно-функциональной структуре управления связи и отношения субъектов характеризуются одновременно и субординацией и координацией. Наличие элементов матричной структуры отражает субъекты управления, которые создаются временно для решения той или иной инновационной задачи и распускаются после ее решения. Элементы матричной структуры вводятся в сложившуюся линейно-функциональную структуру на какой-то срок и, как правило, не изменяют число уровней в вертикальной иерархии. Исходя из анализа схемы управления школой, можно выделить три уровня внутришкольного управления: администрация, учителя, учащиеся. На каждом из них по горизонтали разворачивается своя структура органов, объединений, групп, комиссий, советов, комитетов, творческих групп, секций, клубов и т.п., которые взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и между собой.

Для реализации управленческого цикла в МБОУ СОШ № 77 создана система мониторинга - постоянного отслеживания хода образовательного процесса с целью выявления и оценивания его промежуточных результатов, факторов ,повлиявших на них, а также принятия к реализации управленческих решений по регулированию и коррекции образовательного процесса.

В школе используются три основных вида педагогического анализа: оперативный, тематический, итоговый.

Оперативный / ежедневный/ анализ направлен на сбор информации о состоянии учебно-воспитательного процесса.

Содержание контроля строится на основе посещения уроков, внеучебных занятий и включает:

Оценку работы школы, учителя и учащихся;

Выявление причин отклонений в качестве преподавания;

Установление причин отклонения фактического уровня знаний, умений и навыков от требований, сформулированных в учебной программе.

Тематический анализ предполагает системный подход к изучению учебно-воспитательного процесса. Цель - диагностика тех или иных наиболее значимых сторон педагогического процесса, установление их взаимосвязей и зависимостей, выработка рекомендаций. Содержание тематического анализа - это изучение хода и состояния наиболее важных сторон педагогического процесса, путей получения итоговых показателей, характеризующих учебно-воспитательный процесс в целом, систему работы отдельных учителей и педагогического коллектива.

Итоговый анализ проводится по результатам четверти, полугодия, учебного года с целью оценки деятельности школы в целом, выработки на основе конкретных выводов необходимых рекомендаций по совершенствованию дальнейшей работы. Содержание итогового анализа за учебный год включает оценку качества преподавания, оценку качества знаний, умений и навыков учащихся, их способностей, развития познавательных интересов, учет пробелов в знаниях и их причины, уровень воспитанности детей, эффективность работы в социуме, с родителями и общественностью, результативность деятельности органов управления, соуправления и самоуправления.

ШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ включает в себя следующие виды:

Мониторинг уровня обученности учащихся;

Мониторинг качества образования;

Мониторинг уровня воспитанности школьников;

Мониторинг уровня здоровья детей;

Мониторинг профессионального развития учителя;

Мониторинг содержания образования;

Мониторинг инноваций или экспериментальной деятельности;

Мониторинг качества учебно-методического обеспечения педагогического процесса;

Мониторинг реализации стандартных требований образования;

Мониторинг успешности образования /формирование ОУУН/.

В МОУ СОШ №77 традиционно осуществляется отслеживание результатов образовательного процесса по направлениям:

Уровень обученности по четвертям, полугодиям, итоги учебного года по ступеням обучения по классам, предметам учебного плана;

Диагностика качества знаний учащихся;

Реализация стандартных требований образования;

Диагностика уровня воспитанности учащихся.

В настоящее время разрабатывается программа расширения параметров школьного мониторинга.

Большое значение для формирования информационной базы школы приобретает использование автоматизированных информационно-аналитических систем «Управление образовательным учреждением» (Аверс-директор и Аверс-электронный журнал).

Процесс управления любой педагогической системой предполагает целеполагание (постановку целей) и планирование (принятие решений). Совершенствование целепологания и планирования учебно-воспитательной работы диктуется необходимостью постоянного развития, движения педагогической системы. Разумеется, трудно с исчерпывающей точностью установить, когда у воспитуемого сформируется то или иное необходимое качество, произойдут те или иные изменения в межличностных отношениях, но планирование позволяет прогнозировать основные условия, этапы становления личности и коллектива. Планирование создает такую объективную ситуацию, при которой возможно максимальное и разностороннее развитие личности: самореализация ее творческих возможностей.

Педагогическая деятельность целенаправленна. При этом цели и задачи, решаемые педагогами, социально значимы, так как являются отражением общих целей и задач, стоящих перед обществом. Цель выступает стержнем плана, следовательно, глубокое понимание цели должно пронизывать деятельность как педагога, так и ученика. Цель управленческой деятельности — это начало, которое определяет общее направление, содержание, формы и методы работы. Особенности целепологания в управлении педагогическими системами состоят в том, что при разработке "дерева" целей недостаточно знать лишь объективные требования общества. Важно соотнести общую цель управленческой деятельности с возрастными и индивидуально-психологическими особенностями учащихся, когда педагогические цели являются результатом воплощения требований, предъявляемых человеку обществом. При определении "дерева" целей управления необходимо общую, или, как говорят, "генеральную", цель представить в виде ряда конкретных частных целей, т.е. декомпозировать генеральную цель. Таким образом, достижение общей, генеральной цели осуществляется за счет выполнения составляющих ее частных целей.

Опора в управлении на сознательное определение целей не только директором, но и учителями и учащимися подчеркивает тот факт, что каждый участник педагогического процесса является носителем определенных прав, обязанностей, меры ответственности.

Такое понимание целепологания позволяет перейти к комплексно-целевому планированию, помогающему разрабатывать комплексные целевые программы, направленные на достижение генеральной цели. Комплексная целевая программа не упрощенная модель плана работы школы, а его необходимая часть, когда из плана работы школы вычленяются 3 — 4 наиболее важные проблемы и детально прорабатываются администрацией и коллективом школы.

Цель функционирования педагогической системы в динамике усложняется, отражая тем самым и сложность деятельности, направленной на ее достижение. Трудно точно определить границы цели на каждом этапе "дерева" целеобразования, но их структурное представление помогает руководителю школы, учителю, ученику принимать целенаправленные, обоснованные решения. Планирование в управлении школой выступает, таким образом, как принятие решения на основе соотношения данных педагогического анализа изучаемого явления с запрограммированной целью. Принимаемые решения могут быть рассчитаны на дальнюю перспективу, направлены на решение текущих оперативных дел. Логично на этом основании выделять перспективные, годовые, текущие планы работы школы.

Для реализации принятых решений необходим этап создания организационных отношений, обеспечивающих движение системы, оптимальное взаимодействие ее компонентов, т.е. этап организации. Понятие "организация" выступает в нескольких значениях. Во-первых, как оценка состояния учебно-воспитательного процесса в целом или в какой-либо его части, когда подразумевается качество проведения занятий, внеклассных мероприятий. Во-вторых, под организацией понимается деятельность руководителей школы, учителей, органов ученического самоуправления, направленная на выполнение намеченного плана, достижение поставленной цели, т.е. функция организации в управлении целостным педагогическим процессом.

По своей природе организаторская деятельность человека — деятельность практическая, основанная на оперативном использовании психолого-педагогических знаний в конкретных ситуациях. Постоянное взаимодействие с коллегами, учащимися придает организаторской деятельности определенную личностно-ориентированную направленность. В плане совершенствования организаторской деятельности руководителя школы могут быть использованы многие идеи внутришкольного менеджмента, такие, как организация межличностного взаимодействия, психология разрешения конфликтов, система подготовки школьных менеджеров и др.

Функция организации направлена на выполнение принятых решений, которые исполняют конкретные люди: учителя, дети, родители, представители общественности. Поэтому при организации любого дела важно рассмотреть его с точки зрения использования и реализации возможностей человеческого фактора. Организатор решает такие вопросы, как предварительный подбор исполнителей, их распределение по местам работы, по времени, по последовательности вхождения в коллективное дело. При отборе содержания, форм и методов предстоящей деятельности необходимо соотнести их с реальными условиями и возможностями исполнителей. Под условиями в данном случае понимаются средства и орудия труда, помещение, место проведения и др. В структуре организаторской деятельности руководителя важное место занимает мотивировка предстоящей деятельности, инструктирование, формирование убежденности в необходимости выполнения данного поручения, обеспечение единства действий педагогического и ученического коллективов, оказание непосредственной помощи в процессе выполнения работы, выбор наиболее адекватных форм стимулирования деятельности. Организаторская деятельность руководителя включает и такое необходимое действие, как оценка хода и результатов конкретного дела.

Организаторская деятельность директора школы направлена также на формирование педагогического коллектива, коллектива единомышленников. В этой работе особую роль играют личностные качества руководителя — его профессионализм, общая и педагогическая культура, заинтересованность в делах школы, учителей и учащихся, умение ставить задачи и добиваться их решения.

Одним из показателей организаторской культуры руководителя является его умение рационально распределять время свое и своих подчиненных. Важно иметь в виду, что директор школы кроме административных функций осуществляет и педагогическую деятельность, оставаясь учителем какого-либо предмета. Основное время директора занимает административная работа, но его педагогическая деятельность должна быть примером для всех других преподавателей, только в этом случае директор может быть учителем своих учителей. Это обстоятельство требует значительных временных затрат на подготовку к урокам, чтение новой психолого-педагогической литературы. Умение целесообразно использовать время — основа научной организации труда учителя, директора школы. Это тем более важно иметь в виду при имеющейся фактической перегрузке как учителей, так и администрации школы.

Контроль, как стадия управленческого цикла, неразрывно связан с анализом, прогнозированием и планированием. Ключевым элементом контроля является система школьного мониторинга.

Наряду с традиционными аспектами управленческого цикла необходимо отметить и новые, модернизированные функции современного директора школы:

1) прогностическая, 2) консультативная, 3) представительская, 4) политико-дипломатическая, 5) менеджерская.

Прогностическая функция – предвидение перспектив развития школы, прогнозирование результативности и деятельности, создание условий для формирования социально активной личности; способности выделять в педагогических процессах главное.

Консультативная функция. Это квалифицированные советы по разным вопросам: политическим, правовым, научно-педагогическим, методическим педагогическому коллективу школы и широким общественным кругам. Для этого привлекаются специалисты – политологи, экономисты, социологи, юристы, психологи, медики. Целенаправленные встречи с директором особенно полезны родителям, старшеклассникам, педагогам.

Совместная деятельность директора школы вместе с родителями – консультантами повышает качество проведения родительских собраний и совещаний, увеличивает заинтересованность делами школы.

Представительская функция состоит в умении: 1) репрезентировать школу, педагогический коллектив, группу учителей или отдельного учителя, или любого работника школы на всех уровнях, включая и международный; 2) раскрыть достижения в обучении и воспитании учащихся; 3) выступать на конференциях, симпозиумах, педагогических советах и т.д.

Директор школы должен иметь развитые коммуникативные, рефлексивные, интеллектуально-эвристические способности.

Исследования показали, что представительская функция директора школы реализуется через презентацию школы, представительскую делегацию, представительскую поездку в другие страны, издание печатной продукции о педагогическом опыте коллектива школы, выход на местную теле-радио сеть.

Политико-демократическая функция состоит:

в правильном понимании, разъяснении, воплощении в жизнь внешней и внутренней политики государства; знании национальной истории, культуры, формировании национального самосознания, способствовании переходу педагогического и ученического коллектива на государственный язык;

в обеспечении независимости школы от идеологического влияния любой партии;

в раскрытии достижений национальной науки, культуры, богатства, национальных традиций и обычаев. Важным моментом реализации этой функции руководителя школы есть внедрение в практику работы принципов демократизации и гуманизма.

Особенно ярко реализуется названная функция при участии директора школы в местных (региональных, государственных) органах власти, в творческих союзах учителей РФ, в научных учреждениях.

Менеджерская функция предвидит усиление внимания директора школы к руководству педагогическим коллективом.

В частности:

рациональное размещение кадров;

организация их деятельности;

создание условий для работы;

связь с внешней средой (органы государственной власти, органы образования, органы управления образования, общественность);

социальная и правовая защита работников школы, создание условий для улучшения здоровья, координации усилий работников школы и предоставлении им помощи в деле обучения и воспитания;

активизация и модернизация форм хозяйственной и экономической деятельности.

Под «функцией менеджмента» понимают четко очерченный круг вопросов и задач, которые решаются определенным должностным лицом (или структурным подразделением аппарата) в процессе управления школой.

Менеджерская функция директора школы предвидит рациональную расстановку кадров, создание творческих условий для сотрудничества, обновленную систему контроля.

4. Организационные формы управленческой деятельности в школе

В числе важнейших организационных форм управленческой деятельности необходимо прежде всего назвать совет школы, педагогический совет, совещание при директоре, совещание при заместителях директора школы, оперативные совещания, методические семинары, заседания комиссий, клубов, школьное самоуправление и др. Деятельность этих органов делает управление адекватным, дает возможность учитывать потребности всех участников учебно-воспитательного процесса и способствовать постепенной смене традиционного функционального управления стратегически целевым. Эффективность управления определяется не качеством в исполнении распределенных функций, а степенью достижения определенной цели. Наряду с традиционным методическим объединением начинают развитие временные творческие группы, кафедры, цикловые комиссии. Их деятельность координируется в зависимости от потребности коллектива и задач школы.

Задачу модернизации образования невозможно решать в границах только одной отрасли. Ведь образование не является отдельной частью общества, а органично вписывается в неё. Общество становится потребителем образовательных услуг. И поэтому интересы социума не могут не учитываться системой образования, и отдельной взятой школой в том числе. Поэтому ещё одной точкой прорыва в деле образования должно стать умение управленца выстраивать публичный диалог с общественностью. Логичным явилось создание коллегиального органа школьного управления – Совета школы, действующего на основе Устава школы и соответствующего Положения. Новая модель управления предполагает тесное сотрудничество, постоянный диалог и взаимодействие двух субъектов управления: государственного и общественного. Именно такой диалог влияет на качественные изменения в образовании и на образование в нашей школе. Совет школы участвует в соответствии с уставом МБОУ СОШ № 77 в решении отдельных вопросов, относящихся к компетенции школы.

Основными задачами Совета являются:

а) определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения;

б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности общеобразовательного учреждения, стимулирования труда его работников;

в) содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;

г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в общеобразовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых средств общеобразовательного учреждения.

д) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда это необходимо.

Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции, зафиксированные в уставе общеобразовательного учреждения:

Утверждает:

- режим занятий обучающихся;

- программу развития общеобразовательного учреждения;

- введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период занятий («школьную форму»);

- Положение общеобразовательного учреждения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения.

Распределяет по представлению руководителя общеобразовательного учреждения стимулирующие выплаты педагогическому персоналу общеобразовательного учреждения; вносит рекомендации по распределению стимулирующих выплат непедагогическому персоналу.

Согласовывает, по представлению руководителя общеобразовательного учреждения:

- смету расходования средств, полученных общеобразовательным учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;

- компонент образовательного учреждения учебного плана («школьный компонент»);

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий;

- изменения и дополнения правил внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения.

Вносит руководителю общеобразовательного учреждения предложения в части:

а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений общеобразовательного учреждения (в пределах выделяемых средств);