МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ

кафедра биологии

направление 06.03.01 Биология

профиль «Биоэкология»

Биология 7 класс

Отделы: Плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные

|

|

|

|

|

|

| Студента: Подлипской Полины Игоревны группа БЭ-31 |

|

|

| Проверил: Ахпашева Инна Борисовна |

Абакан, 2024

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Основные понятия по теме 3

2. Особенности эволюции высших растений 4

3. Характеристика высших споровых растений 5

4. Хвощеобразные 6

5. Плаунообразные 8

6. Папоротникообразные 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 17

Приложение 1. 18

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ 18

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Обобщить и систематизировать знания учащихся по основным отделам высших споровых растений, проследить усложнение их организации

Задачи:

Обучающая: Ознакомить учащихся с характеристиками и классификацией высших споровых организмов

Развивающая: Развивать умение анализировать и сравнивать биологические объекты, выявлять их эволюционные особенности

Воспитательная: Воспитывать бережное отношение к природе и осознание значимости растительного мира

Сегодняшнее занятие будет посвящено удивительному миру высших споровых растений. Мы погрузимся в изучение эволюции и особенностей организации этих организмов, узнаем, как они приспособились к жизни на суше и какую роль играют в экосистемах нашей планеты.

1. Основные понятия по теме

Высшие споровые растения — это одна из древнейших групп наземных растительных организмов на нашей планете. В отличие от покрытосемянных растений, они размножаются не семенами, а спорами — особыми репродуктивными клетками.

Спорофит (от др.- греч. spora [спо́ра] — «посев» и phyton [фи́тон] — «растение»), или бесполое поколение, — диплоидная многоклеточная фаза в жизненном цикле растений.

Гаметофит (от др.- греч. gametes [гаме́тэс] — «супруги» и phyton [фи́тон] — «растение»), или половое поколение, — гаплоидная многоклеточная фаза в жизненном цикле растений.

Гаметофит развивается из гаплоидной споры.

Спорангии орган бесполого размножения, в котором образуются споры у растений,

Споры (от др.- греч. spora [спо́ра] — «посев») — клетки некоторых растений и грибов, служащие для их размножения и рассеяния. Споры могут быть подвижными и иметь жгутики для перемещения, в этом случае их называют зооспорами (от др.-греч. zoe [зо́э] — «животное»). Существуют неподвижные споры без жгутиков — апланоспоры (от др.-греч. aplanes [апла́нэс] — «неподвижный»).

Гаметы (от др.- греч. gametes [гаме́тэс] — «супруги»), или половые клетки, — это клетки, участвующие в половом размножении организмов. При слиянии гамет (оплодотворении) образуется зигота — первая клетка нового организма.

Зигота (от др.- греч. zygotos [зиго́тос] — «объединённый, удвоенный») — это клетка, возникающая в результате оплодотворения (слияния гамет), начальная стадия развития нового организма.

2. Особенности эволюции высших растений

Растения, как и любые живые существа, постоянно меняются и развиваются со временем. Миллионы лет назад, первая флора появилась на Земле. В то время Земля была совсем другой, чем сейчас. Большая часть суши была покрыта водой, и животные только начинали заселять сушу. Первыми формами жизни были водорослями, они жили в воде и не имели корней, стеблей или листьев, как мы привыкли видеть сейчас. Они были очень простыми в строении, но даже тогда они играли важную роль в балансе экосистемы, выполняя функцию производителей питательных веществ. С течением времени флора стала приспосабливаться к новым условиям жизни. Растительность начала появляться на суше. Для этого им пришлось развить особые приспособления, чтобы выжить в новых условиях. Они стали развивать корни, чтобы получать воду и питательные вещества из почвы. Также они начали развивать стебли, чтобы подниматься выше и получать больше света для фотосинтеза, а также листья для того, чтобы поглощать углекислый газ и выделять кислород.

С течением времени деревья, травы, кустарники стали все сложнее и разнообразнее. Они стали развивать различные ткани и органы, такие как сосуды для транспортировки воды и питательных веществ по всему растению, клетки для хранения питательных веществ, а также цветки и семена для размножения. Таким образом, особенности эволюции высших форм растительности заключаются в постепенном изменении и усложнении их организации от простых водорослей до сложных сосудистых организмов, которые мы видим сегодня.

Одними из первых наземных растений были псилофиты, существовавшие 420-400 млн лет назад. По строению псилофиты напоминали водорослей. Они были типичными споровыми растениями. От псилофитоподобных произошли древние плауны, хвощи, папоротники и мхи.

Современные плауны, хвощи и папоротники — это потомки очень крупных древовидных растений, живших около 300 млн лет назад в каменноугольном периоде палеозойской эры на всех материках, включая Антарктиду. Отмирая, они образовали залежи каменного угля.

3. Характеристика высших споровых растений

Высшие споровые имеют несколько общих черт, которые делают их уникальными в растительном мире. Ключевой особенностью таких организмов является их способ размножения — с помощью спор.

Споры — это микроскопические клетки, служащие для размножения и распространения этих организмов. Благодаря своей устойчивости к неблагоприятным условиям, таким как засуха или низкие температуры, споры обеспечивают выживание споровых даже в суровых средах.

Второй важной чертой этих живых объектов является отсутствие семян и цветков. В отличие от цветковых, размножающихся семенами и обладающих яркими цветками, споровые не образуют настоящих цветков и не производят семян. Для размножения они используют споры, что делает их особенными среди других видов.

Еще одной отличительной чертой таких организмов является преобладание спорофита в их жизненном цикле. Спорофит — это взрослое поколение, производящее споры. У таких организмов спорофит является наиболее развитым и доминирующим этапом, что отличает их от низших растений, у которых может преобладать гаметофит.

Таким образом, характеристика высших споровых организмов позволяет нам лучше понять их уникальные особенности и приспособления к окружающей среде.

4. Хвощеобразные

Хвощи – это многолетние травянистые растения с длинными ветвящимися корневищами (подземными побегами), зимующими в почве.

Произошли современные хвощевидные от псилофитов, которые наравне с плауновидными и папортниковыми формировали леса каменного века. В те времена псилофиты достигали в высоте 2,5–3 метров, представляли собой споровые травянистые растения. С изменением климата они уменьшились в размерах, сохранив ткани для проведения влаги — специализированные сосудистые пучки.

Интересно: Несмотря на общую тенденцию к уменьшению размеров некоторые виды и сегодня достигают трех метров. Таким, к примеру, является растущий в Перу и Чили Хвощ ветвистый. Взрослое растение не только сильно вытягивается в длину, но и демонстрирует почти древовидные побеги.

Общая характеристика и особенности отдела

Общими для всех представителей отдела являются следующие характеристики:

полые стебли, состоящие из отдельных элементов — междоузлий;

выполнение стеблями функции фотосинтеза;

особое строение листьев в виде мелких чешуек;

расположение листьев мутовками в узлах;

многостержневое корневище, расположенное под землей, образующее густую сеть.

К особенностям также относят побеги: генеративные и вегетативные. Формирование генеративных происходит весной. Вегетативных — летом. Генеративные лишены хлорофилла, имеют на верхушке колоски со спорами, отмирают после освобождения спор. Вегетативные отличаются ярким зеленым оттенком, способностью к активному ветвлению.

Размножение и строение хвощей

В жизненном цикле хвощевидных преобладает спорофит — бесполое поколение. Сначала появляются спороносные побеги, питание которых происходит за счет запасов прошлого вегетативного периода.

Они вырастают, дают возможность созреть спорам и освобождают их. Попавшие на поверхность почвы споры инициируют половое размножение — из них появляются заростки или гаметофиты. После оплодотворения именно на заростках растут новые растения.

Хвощевидные являются важным звеном пищевой цепи, позволяют поддерживать жизнедеятельность кабанов, оленей, лосей, уток. Однако многие виды являются ядовитыми, поэтому в природе нередко выполняют роль регуляторов.

Хвощи предпочитают влажные места: болота, леса, луга, обычно на участках с влажной кислой почвой. Хвощи – настоящие чемпионы по фотосинтезу! Благодаря своей простой, но эффективной структуре, они могут поглощать больше солнечного света, чем другие растения.

Лекарственные свойства: Некоторые виды хвощей, например, полевой, обладают целебными свойствами.

Реликты прошлого: Хвощи – это живые ископаемые, сохранившиеся с доисторических времен.

Примеры: Хвощ полевой, хвощ лесной, хвощ луговой.

5. Плаунообразные

Плауны – миниатюрные елочки, стелющиеся по земле или тянущиеся вверх.

У этих растений длинный ползучий стебель с множеством веточек, покрытых мелкими листьями. Летом у плаунов на прямостоячих побегах развиваются спороносные колоски со спорами. Стелющиеся ветвистые побеги плауна очень декоративны. Из них делают венки, гирлянды для украшения зданий. В настоящее время во многих районах плаун стал редким, нуждающимся в охране растением.

Размножение

Плауновидные размножаются бесполым и половым путём.

Бесполое размножение осуществляется спорами, а также вегетативным путём — укоренением побегов и частями стебля.

Половое размножение происходит с участием половых клеток (гамет). Для передвижения сперматозоидов к яйцеклеткам необходима вода.

Особенности жизненного цикла

На концах дихотомически ветвящихся побегов плауна образуются прямостоячие спороносные колоски. Они образованы видоизменёнными чешуевидными листочками, на которых формируются споры. Созревшие споры высыпаются, из них развиваются небольшие, диаметром 2–3 мм, пластиночки — за́ростки. Это половое поколение (гаметофиты). На заростке формируются органы полового размножения, в них образуются половые клетки — яйцеклетки и сперматозоиды. После оплодотворения, которое возможно только в водной среде, из зиготы прямо на заростке начинает развиваться спорофит (бесполое поколение) — будущее растение плауна.

Таким образом, в жизненном цикле плаунов преобладает бесполое поколение (спорофит).

Растут преимущественно в сосновых лесах, но встречаются и на открытых участках.

Чем интересны? Маскировка под елочку: Мелкие чешуйчатые листья плаунов делают их похожими на миниатюрные елочки. Чемпионы по выживанию: Плауны – одни из самых выносливых организмов. Они могут пережить засуху, мороз и даже огонь. Символ удачи: В некоторых культурах плауны считаются символом удачи и используются в праздничных ритуалах.

Примеры: Плаун булавовидный, плаун сплюснутый

6. Папоротникообразные

Папоротниковидные — отдел высших споровых растений, насчитывающий около 10 тыс. современных видов.

Расцвет этой группы пришёлся на конец палеозойской — начало мезозойской эры, именно в этот период наблюдалось их максимальное видовое разнообразие и численное обилие, а гигантские древовидные папоротники во многом определяли ландшафтный облик планеты. С тех доисторических времён многие виды папоротниковидных вымерли.

Наука, изучающая папоротники, плауны и хвощи, называется птеридологией (от др.-греч. pteris [птэ́рис] — «папоротник»).

Экологические особенности и многообразие папоротников

Представители этой группы широко распространены по земному шару, их можно встретить в разных климатических зонах и растительных сообществах. Предпочитают влажные местообитания (леса), наиболее многочисленны в тропиках и субтропиках.

Жизненные формы: преимущественно многолетние травянистые растения, реже деревья или лианы. Есть эпифитные (олений рог) и водные (сальвиния) формы.

Самым крупным классом в отделе Папоротниковидные является класс Папоротниковые, или Настоящие папоротники. В лесах умеренной зоны нашей страны наиболее часто встречаются такие представители этого класса как щитовник мужской, кочедыжник женский, орляк, страусник.

Строение

Имеют вегетативные органы (придаточные корни и побег) и развитые ткани (покровные, механические, проводящие).

У большинства папоротников умеренной зоны есть подземное корневище с придаточными корнями. На корневищах каждый год образуются новые розетки листьев.

Листья папоротников — вайи (от др.-греч. baion [ба́йон] — «пальмовая ветвь») — реже цельные, чаще сложно расчленённые, с хорошо развитой проводящей системой. В зачаточном состоянии вайя спирально свёрнута, её развитие происходит из этой «улитки». На обратной стороне или по краю листьев развиваются органы бесполого размножения — спорангии, в которых созревают споры.

Размножение

Папоротники размножаются бесполым и половым путём.

Бесполое размножение осуществляется спорами, а также вегетативно — укоренением побегов, листьев и, у некоторых видов, выводковыми почками, образующимися на листьях.

Половое размножение происходит с участием половых клеток (гамет). Для передвижения сперматозоидов и успешного оплодотворения необходима капельно-жидкая влага.

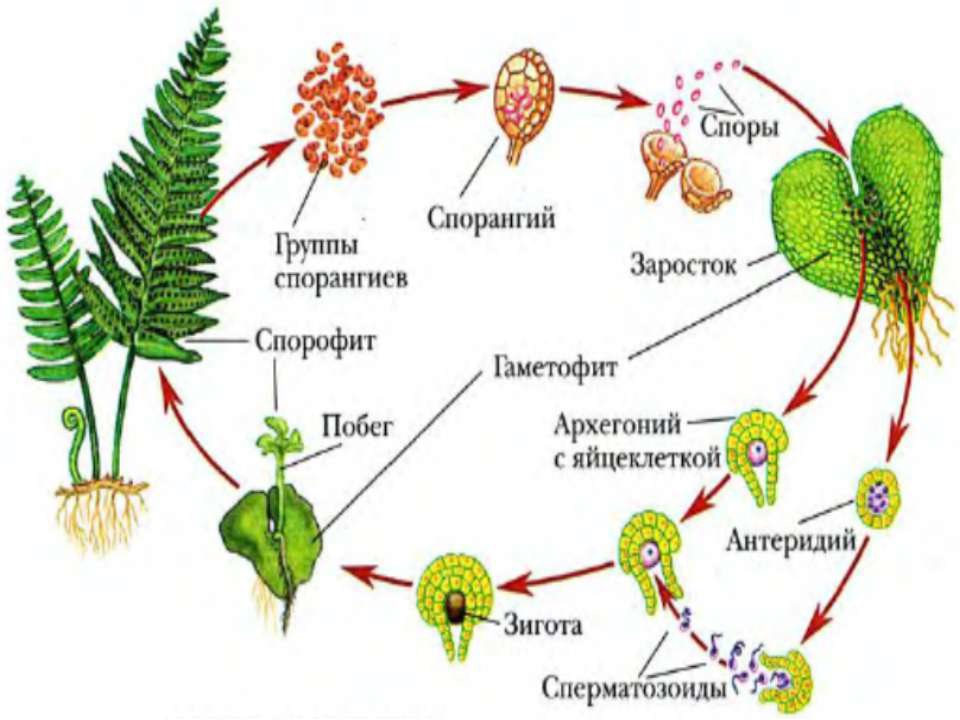

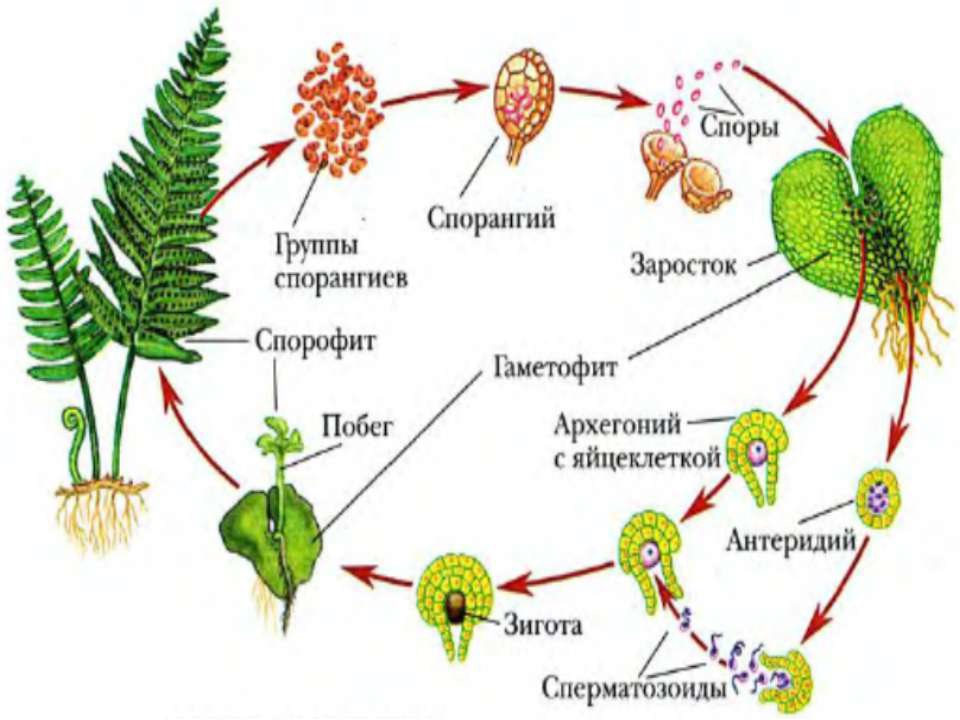

Особенности жизненного цикла

В жизненном цикле папоротника чередуются бесполое (спорофит) и половое (гаметофит) поколения.

На вайях образуются расположенные группами органы бесполого размножения — спорангии. Такие группы называются сорусами

В спорангиях образуется множество, до нескольких миллионов, спор. Созревшие споры высыпаются и разносятся ветром. Если спора попадает в благоприятные условия, она прорастает, и из неё развивается гаметофит в виде пластинки — за́росток. Заростки папоротников обычно надземные, зелёные. На их нижней поверхности формируются органы полового размножения, в которых образуются гаметы (яйцеклетки и сперматозоиды). После оплодотворения прямо на заростке из зиготы начинает развиваться спорофит — растение папоротника.

В жизненном цикле папоротников преобладает бесполое поколение (спорофит).

Чем интересны? Листья-великаны: У папоротников вместо обычных листьев – крупные, рассеченные вайи, похожие на перья. Сила корневищ: Подземные корневища папоротников – это кладовые питательных веществ, позволяющие им быстро восстанавливаться после повреждений. Живые ископаемые: Папоротники – одни из самых древних растений на Земле.

Значение папоротников в природе и жизни человека

В зарослях папоротников обитает множество мелких животных (червей, моллюсков, членистоногих), гнездятся птицы (садовая славка, камышовка). В зарослях корней водных папоротников, например сальвинии, укрываются водные беспозвоночные и мальки; рыбы используют их как субстрат для откладывания икры.

Многие папоротники ядовиты для теплокровных, поэтому они редко служат основной пищей для растительноядных организмов, но некоторые виды насекомых, например двухточечный листоед, питаются в том числе листьями папоротника.

Как и все зелёные растения, папоротники выделяют кислород, однако их вклад в формирование кислородной атмосферы Земли незначителен.

Отпечатки древних папоротников хорошо сохранились на каменноугольных пластах, таким образом, виды этой группы растений принимали участие в образовании ископаемого каменного угля. Сегодня уголь — это важнейший вид топлива и сырья для химической промышленности.

Примеры: Щитовник мужской, орляк обыкновенный, нефролепис.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Споровые растения представляют собой новый этап эволюционного развития растительного мира. Высшие растения — это растения, которые имеют расчленение тела на вегетативные органы: корень, стебель и листья. У низших растений такой дифференцировки нет. Признаком высших растений является еще и то, что вегетативные органы строятся из разнообразных тканей.

Все наземные листостебельные растения, размножающиеся спорами, относятся к высшим споровым растениям. Среди них представители отделов:

Плаунообразные или Плауны, которых насчитывается около 400 видов;

Хвощеобразные или Хвощи. Это 32 вида;

Папоротникообразные или Папоротники. Их примерно 10 тысяч видов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Беломедведев Г. Высшие споровые растения — конспект урока https://newuroki.net/wp-content/uploads/2024/06/vysshie-sporovye-rastenija-konspekt-uroka-biologii.pdf

Отдел Папоротниковидные https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-paporotnikovidnye

Пасечник В.В. Биология 7 класс. Многообразие растений. Бактерии. Грибы. Уч.пособие Дрофа Мск 2019 стр 32-40

Чижова Е.И. Методическая разработка «Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные».Высшие споровые растения 2018 https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-otdely-paporotnikovidnye.html

Приложение 1.

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ

Какие растения относятся к высшим споровым?

Почему эти растения относятся к высшим споровые растениям?

Какие приспособления были нужны растениям, чтобы освоить сушу?

В чем особенности в строении плаунов?

В чем особенности в строении хвощей?

Как называются листья папоротников?

Как называется наука изучающая высшие споровые растения?

Что такое сорусы?

Какое растение относиться к рекордсмену в фотосинтезе?

Чем отличаются летние и весенние побеги хвощей?