СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Эффективные способы достижения учащимися метапредметных результатов средствами дисциплин технологического и естественно-математического профилей

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

на базе являющейся предметной лабораторией по … направлению «Биология. Экология» / по теме «Пути повышения эффективности образовательного процесса в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования»

Просмотр содержимого документа

«Эффективные способы достижения учащимися метапредметных результатов средствами дисциплин технологического и естественно-математического профилей»

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования

«Челябинский институт переподготовки и

повышения квалификации работников образования»

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СРЕДСТВАМИ ДИСЦИПЛИН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ

(сборник программ стажировок в образовательных организациях, на базе которых созданы предметные лаборатории и центры образовательной робототехники)

Челябинск

ЧИППКРО

2014

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

на базе являющейся предметной лабораторией по … направлению «Биология. Экология» / по теме «Пути повышения эффективности образовательного процесса в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования»

Пояснительная записка

Актуальность:

Повышение качества образования является сегодня одной из актуальных проблем современного сообщества. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией способов и технологий организации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и результата образования. В свете введения федерального государственного образовательного стандарта особую актуальность приобретает умение педагога формировать у воспитанников УУД, способствующие успешному решению реальных задач, умению сотрудничать и работать в группе, готовности к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. Основной путь повышения эффективности образовательного процесса -систематическое применение в процессе обучения образовательных технологий. Эта задача является сегодня центральной, и её эффективное решение существенно повысит профессиональную компетентность педагогов и качество образование. Данная стажировка позволит стажёрам более детально изучить веб-квест, технологию критического мышления, кейс-технологию, научиться создавать диагностические и дидактические материалы для формирования и оценивания метапредметных результатов.

Цель программы:

Цель стажерской площадки состоит в том, чтобы не только познакомить с различными технологиями, приемами и формами организации системно-деятельностного подхода на уроках и во внеурочной деятельности, но и оказать содействие участникам образовательного процесса в освоении методики конструирования учебных заданий, направленных на достижение метапредметных результатов с позиций требований, установленных ФГОС к планируемым результатам обучения, и в освоении инструментов оценки метапредметных результатов.

Задачи программы:

показать пути формирования метапредметных результатов посредством использования некоторых образовательных технологий;

создать условия для погружения стажеров в практическую деятельность с целью освоения веб-квест, технологию критического мышления кейс-технологии как эффективного способа формирования и оценивания метапредметных результатов;

научить создавать диагностические и дидактические материалы для формирования и оценивания метапредметных результатов;

осуществить публичную презентацию результатов практической работы стажеров и их внешнюю оценку работы стажеров;

создать условия для рефлексии и самооценки стажерами своей деятельности.

Планируемые результаты обучения на стажировке:

погружение слушателей в практическую деятельность с целью детального освоения современных технологий (кейс-технология, веб-квест, технология критического мышления, проектные технологии) как эффективного способа формирования и оценивания метапредметных результатов при реализации ФГОС основного общего образования;

формирование у стажеров умения разрабатывать кейсы учебных заданий по конкретным учебным предметам;

формирование у слушателей умения создавать диагностические и дидактические материалы для формирования и оценивания метапредметных результатов;

рефлексия и самооценка стажерами своей деятельности.

Структура программы стажировки (т.е. описание подходов к формированию содержания стажировки):

Современная концепция модернизации российского образования предполагает повышение качества учебно-воспитательного процесса. Новые федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (ФГОС) не только смещают акцент на формирование у ученика личностных качеств, но и предлагают конкретные инструменты, обеспечивающие этот переход, а именно: изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный); изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и метапредметных и личностных результатов).

Работа стажировочной площадки простроена в форме творческого образовательного проекта, участниками которого являются стажеры, модераторы ,ученики и базируется на принципах когнитивно –деятельностного подхода.

В ходе групповой работы по выявлению плюсов и минусов проектной технологии, технологии критического мышления, кейс – технологии, стажеры определят для себя основную проблему: как организовать деятельность данных технологий, чтобы они эффективно работали на формирование результатов обучения.

На аналитическом этапе стажеры рассмотрят основные этапы работы по предложенным технологиям. Проанализируют уровневую модель компетентностей учителя по предложенным технологиям. Стажеры познакомятся с технологией оценивания достижений метапредметных результатов, используемой в школе.

Педагоги смогут погрузиться в опыт организации проектной деятельности во внеурочное время на базе предметной лаборатории «Биология. Экология». Дебаты на тему «Оценивание метапредметных результатов» подведут итог в работе стажировочной площадки

Рефлексия будет организована в различных формах:

Работа с листом ожиданий и рефлексивными листами;

Ежедневный дневник стажировки

Самооценка стажеров.

Характеристика организационно-педагогических условий проведения стажировки

Для проведения стажировки образовательное учреждение имеет следующие методические ресурсы:

Рабочая программа и учебно-методические материалы предметной лаборатории «Биология. Экология» ;

Модульный курс обучения учителей проектно-исследовательской деятельности «Научно-практическая подготовка учителя школы к организации и ведению проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся». Курс утверждён Ученым советом ГБОУ ДПО ЧИППКРО;

Учебное пособие «Школа исследователей», разработанное педагогами школы № 135 членами творческой группы «Исследователь», для учителей, организующих исследовательскую работу с обучающимися (в электронном и бумажном виде);

Программа элективного курса «Научно-исследовательская деятельность обучающихся в экологии»;

Проектно – исследовательские и творческие работы обучающихся;

Учительские проекты, материалы конференций, фестивалей, конкурсов;

Авторский сборник учебно-познавательных и учебно-практических задач;

Методические разработки по современным образовательным технологиям , мониторингу метапредметных результатов.

Материально-технические ресурсы ОУ :

Учебные кабинеты- 53, оборудованные АРМ учителя- 70; видеопроекторы -70; интерактивные доски- 17, компьютерные мобильные классы -4; локальная сеть.

Материально-технические ресурсы предметной лаборатории «Биология.Экология.»:

мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-Р»; лаборатория «Архимед», Лабдиск, Лаборатория «Энштейн» лабораторное оборудование для проведения биологических экспериментов, центрифуга, микроскопы: Альтами СМО745-Т, Альтами104, документ-камера, электронная система голосования Votym.

Информационные ресурсы: локальная сеть, система NetSchool,сайт школы http://sc135.vega-int.ru/sc135/#tab3

Учебный план стажировки: «Пути повышения эффективности образовательного процесса в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования»

| 4 | Наименование тем | Всего (часов) | В том числе | Форма контроля | |||

| Лекции | Практич. занятия | Самост работа | |||||

| 1. | Знакомство с образовательным пространством школы | 4 |

| 3 | 1 |

| |

| 2 | Современные образовательные технологии, новые возможности их использования для достижения и метапредметных результатов обучения | 5 | 2 | 2 | 1 | Анкетирование, анализ уроков | |

| 3 | Проектно-исследовательская деятельность как основа формирования у обучающихся метапредметных универсальных учебных действий на базе лаборатории «Экология. Биология» | 4 | 1 | 2 | 1 | Экспертиза представленных исследовательских проектов | |

| 4 | Кейс-технология как современная технология обучения | 4 | 1 | 1 | 2 | Создание базы кейсов | |

| 5 | Web-квест как средство организации информационной деятельности учащихся | 3 | 1 | 1 | 1 |

| |

| 6 | Система оценки достижений планируемых метопредметных результатов | 4 | 1 | 2 | 1 | Создание кодификаторов | |

|

| Итого | 24 | 6 | 11 | 7 |

| |

Содержание стажировки:

Тема 1. Знакомство с образовательным пространством школы

Объем времени отводимый на изучение данной темы составляет 4 часа, практические занятия -3 часа, самостоятельная работа 1 час. Практические занятия организованы в форме проектировочного семинара-практикума.

. При изучении данной темы слушателям будут освещены следующие направления работы школы:

Организации работы школы с одаренными обучающимися, Модель психолого-педагогического сопровождения школьников.

Организация образовательного пространства в ИКТ насыщенной среде

Цель: знакомство слушателей с организацией образовательного пространства школы

Задачи:

определить условия достижения открытости образовательной среды;

определить условия достижения высокого качества образования обучающихся.

Планируемый результат: Стажеры получат представление об образовательном пространстве школы №135 имени академика Б.В. Литвинова», системе работы с одаренными детьми школы.

Лекция: «Образовательное пространство школы №135 имени академика Б.В. Литвинова». Система работы с одаренными детьми школы.

Система работы с одаренными в школе № 135 включает 3 блока (можно условно назвать их -3 этапа)

1-диагностический (условно – начальная школа)

Ученик выстраивает свой образовательный маршрут, согласно результатам первичной психолого-педагогической диагностики, определяя для себя приоритетные направления развития собственных способностей и задатков.

Различные авторы предлагают разные типы одаренности. Мы выделяем 6 таких типов: интеллектуальный, академический, художественный, творческий, социальный (лидерский), спортивный. При этом основной задачей социально-психологической службы на всех этапах работы является мониторинговое и консультационное сопровождение школьника в процессе продвижения в образовательном пространстве школы.

Далее блоки 2 –самоопределения и 3-самоакуализации Образовательное пространство школы выстроено таким образом, чтобы ученик мог попробовать себя в разных видах деятельности: учебно-познавательной, культуротворческой, социально-образовательной, спортивной.

Говоря об одаренности нельзя ставить знак равенства с успеваемостью ученика. Успеваемость зависит не только от умственной одаренности, но и от других факторов (памяти, внимания, прилежания, мотивации и др.) Действие этих факторов может поднять продуктивность умственной деятельности до значительной высоты даже там, где умственная одаренность невелика. Поэтому педагоги ориентированы на моделирование такой учебной деятельности, в которой ребенок мог бы максимально реализоваться. Это современные образовательные технологиии и система дополнительного образования, способствующие эффективности образовательного процесса, реализации системно-деятельностного подхода в обучении, формированию метапредметных результатов.

Важна практика проведения психолого – педагогических консилиумов - учителей, преподающих в одном классе, совместно с психологической службой, где анализируется успешность (неуспешность) обучения каждого ребенка с выявлением причин. Итогом такой аналитической работы является определение групп учащихся, способных в отдельных или во всех областях знаний, выработка рекомендаций по моделированию учебных занятий. Эти рекомендации, даже имея обобщенный характер, позволяют учителю определить конкретную тактику работы с каждым ребенком.

На этапе самоопределения происходит верификация результатов диагностики и собственной образовательной деятельности как самим учащимся, так и его руководителем (педагогом).

У ученика есть возможность попробовать себя в разных видах деятельности, участвуя в объединениях. Их достаточно много. На схеме в первом ряду представлены объединения интеллектуальной направленности, во втором ряду - объединения творческой, эстетической и спортивной направленности:

Участникам стажировки будет предоставлена возможность посетить все объединения, познакомиться с образовательными программами дополнительного образования

Блок самоактуализации представляет возможности внешнего предъявления своих способностей на основе опыта, полученного на предыдущих этапах работы. В этом блоке создаются условия для выхода учащегося в образовательные пространства других социально-образовательных институтов со своими образовательными инициативами.

При такой структуре деятельности по сопровождению одаренности создается единое пространство, в котором ребенок может самостоятельно самоопределяться, выстраивая собственный образовательный маршрут.

Отдельным блоком будет представлена работа школы по организации научно-практической, проектной, исследовательской деятельности обучающихся.

Модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся школы.

Сопровождение - это система профессиональной деятельности педагогов, психолога, направленных на создание педагогических, социальных, психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребёнка в ситуациях школьного взаимодействия.

Система работы психолога:

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения.

2. Создание социально - психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. (Решение этой задачи предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном заведении построен по гибким схемам, может изменяться в зависимости от психологических особенностей обучающихся в нем детей).

3. Создание специальных социально - психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. ( Данное направление деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением учебного материала и социально принятых норм поведения, общение со взрослыми и сверстниками, психологического самочувствия).

Педагога и психолога на «общем поле» сотрудничества объединяют и связывают общие профессиональные цели такие как:

1. Сохранение психологического здоровья детей и предупреждение эмоциональных расстройств, снятие психологического напряжения, сопровождение детей в период адаптации.

2. Создание для детей условий, способствующих развитию способностей каждого ребёнка, возможности для самовыражения, раскрытия творческого потенциала в каждом ребёнке, развитие самостоятельности суждений и мышления детей, активизация их познавательной активности, заинтересованности в открытии нового.

3. Развитие лучшего понимания ребёнком себя, самопринятие, осознание своего «Я», чувства уверенности в своих силах.

4. Развитие способностей к произвольной психической саморегуляции и самоконтроля.

5. Развитие групповой сплоченности и навыков общения со сверстниками, навыков учебного сотрудничества.

6. Развитие у детей навыков психологической компетенции, овладение социально-приемлемыми нормами поведения, ориентация на «другого» как на субъекта общения, формирование ситуативной адекватности (умение ребёнка ориентироваться в ситуации и выбирать оптимальные модели поведения, в каждой конкретной ситуации).

Психолого-психологическое сопровождение состоит из 3 этапов.

1 этап этой системы – постановка проблемы.

Инициатором запроса могут быть все субъекты «сопровождения», в том числе и сам ученик: (относительно проблем обучения, поведения или психологического состояния) или запланированное обследование школьников определенной параллели.

Задача психолога на этом этапе – определить состояние психолого-педагогического статуса школьника.

Школьная психодиагностика имеет соей целью информационное обеспечение процесса сопровождения.

Психодиагностические данные необходимы:

для составления социально-психологического портрета школьника;

для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом самочувствии;

для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения.

Диагностический минимум проводится по времени, связанному с наиболее сложными периодами школьной жизни ребёнка.

Таких периодов шесть:

Готовность к обучению к школе.

Адаптация первоклассников к школьной среде.

Обследование четвероклассников на этапе окончания начальной школы.

Обследование на этапе адаптации в среднем звене.

Обследование подростков в период острого возрастного кризиса.

Обследование выпускников.

II этап психолого-педагогического сопровождения - аналитический.

Задача психолога на этом этапе - конкретизировать проблему, возникшую у ребёнка, или группы детей, найти причину её возникновения, «собрать» всю информацию о ребёнке с помощью всех участников консилиума и показать педагогам уникальную возможность увидеть каждого ребёнка как целостную личность, учесть большую часть факторов, влияющих на его обучение и развитие.

: На этом этапе:

уточняются особенности развития школьника определенных ученических групп и параллелей;

разрабатывается стратегия их сопровождения;

распределяются обязанности между участниками по ведению консультационной просветительской и коррекционной работы.

III этап психолого-педагогического сопровождения - решение проблем

Основными задачами данного этапа являются:

Планирование психолого-педагогического сопровождения ребёнка, или группы учащихся, с прогнозом результата сопровождающей деятельности;

разработка, утверждение коррекционно-развивающей программы;

осуществление общей коррекционно-развивающей работы с «психологически благополучными учащимися»;

осуществление коррекционно-развивающей и профилактической работы с детьми группы «риска»;

проведение консультирования и просвещение педагогов, родителей.

Главный принцип, в диагностике обучающихся лежит в основе её содержательного наполнения и организации, – целостность.

Приоритетными направлениями в коррекционно-развивающей работе со школьниками начального звена являются:

развитие психических познавательных процессов с 1 по 4 классы,

(для этого психологом разработаны коррекционно-развивающие программы, поурочное планирование):

для учащихся 1х классов – развитие восприятие и мышления;

для 2х классов - развитие памяти и мышления;

для 3-4х классов развитие мышления, творческого мышления.

При переходе в среднее звено ведущей становится работа по адаптации учащихся к новым условиям обучения.

Разработана система работы по данной теме с детьми - родителями-педагогами «Система работы по преодолению тревожности»;

В подростковом возрасте актуальной становится социально-психологическая деятельность учащегося:

освоение навыков эффективного общения;

формирование навыков эмоциональной и поведенческой саморегуляции, повышение уверенности в себе;

развитие потребности самовоспитания;

в старшем школьном возрасте - наиболее значимая личностно-ориентированная развивающая работа;

Большое значение уделяется профилактической работе на всех основных этапах.

Психолог совместно с социальным педагогом, классным руководителем уделяет достаточно большое внимание детям группы «Риска», стоящим на школьном учёте и в ИДН.

Разработана система работы с детьми осложненного поведения, которую необходимо отредактировать с учётом структуры модели школьной социальной службы, разработанной на ГМО психологов.

Разработана индивидуальная карта наблюдений, в которую заносятся все результаты обследований и наблюдений и по ним психолог дает рекомендации педагогам и социальному работнику.

Групповую коррекционно-развивающую работу психолог проводит в виде специальных занятий, а также и в нетрадиционной форме:

обучающая психодиагностика – эта форма работы предполагает объединения ситуации тестирования, психологического просвещения и группового консультирование школьника;

классные тематические часы, например «Учись - учиться»;

деловые игры;

тренинги;

психогимнастика;

игротерапия;

Главная цель в практической деятельности психолога и социального работника - просвещение педагогов, родителей, детей.

Необходимо перевести слушателя, занявшего пассивную позицию, – в активного, живого участника взаимодействия. С этой целью используются активные методы в работе: семинары - тренинги, деловые игры, круглые столы, решение педагогических ситуаций и т.д.

1.2. Проектировочный семинар - практикум: «Развитие ИКТ-насыщенной среды в школе №135».

Развитие ИКТ-насыщенной среды в школе в школе идет по 4 основным направлениям:

1.Функционирует комплексная сетевая информационная система NetSchool, не только заменившая с февраля 2009г. бумажные журналы и дневники на электронные, но и используемая как инструмент управления образовательным процессом и средство повседневного взаимодействия обучающихся, учителей и родителей. Проводится большая работа по размещению в системе программного учебного материала, в т.ч. домашних и других заданий. Система NetSchool доступна с домашних компьютеров всех участников образовательного процесса по индивидуальному логину и паролю.

2.Школьная сетевая медиатека содержит более 200 электронных учебников и пособий. Кроме этого собран большой архив фото и видеоматериалов, компьютерных презентаций и других методических материалов, разработанных учителями школы.

3.Практически ежедневно обновляется официальный сайт школы, на котором накоплено более 18 ГБ информации о школе, учителях, обучающихся. Отмечается высокая посещаемость сайта (более 900 в день).

4.Работает школьная команда информатизации по поддержке и использованию ИКТ.

С февраля 2009 года МОУ «Средняя общеобразовательная школа №135» имени академика Б.В.Литвинова» является опорной школой муниципального уровня по внедрению эксперимента «Электронный классный журнал».

Работа участников стажировки в комплексной сетевой информационной системе NetSchool: знакомство с электронным документооборотом, электронным журналом, возможностью данной системы для учеников, родителей.

Практические задания: Блок заданий для освоения системы NetSchool

(приложение 1 к теме1.)

Вопросы для самоконтроля по теме

1. Сравните образовательное пространство своей школы и школы, на базе которой проходит стажировка.

2. Как вы считаете, нужно ли в школе на современном этапе обучающемуся и его родителям психологическое сопровождение? Ответ обоснуйте.

3. NetSchool ,её роль в образовательном пространстве школы?

Тема 2. Современные образовательные технологии, новые возможности их использования для достижения метапредметных результатов

Объем времени отводимый на изучение данной темы составляет 5 часов: Проектировочный семинар-1 час, мастер класс -2 часа, посещение уроков-2 часа .

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по вопросам применения современных образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности.

Задачи:

актуализировать знания педагогов по технологии критического мышления, проектной технологии - эффективным образовательным технологиям;

познакомить слушателей с технологиями, используемыми педагогами школы.

План.

2.1.Проектировочный семинар: Современные образовательные технологии, новые возможности их использования для достижения метапредметных результатов Проектный метод в обучении учащихся на уроках русского языка и литературы. От теории к практике.

2.2Мастер класс призера муниципального конкурса «Учитель года»2013 год.

2.3Мастер класс призера муниципального конкурса «Учитель года 2014 год.

2.4 Посещение уроков.

2.5. Самостоятельная работа.

2.1.Проектировочный семинар: Современные образовательные технологии, новые возможности их использования для достижения метапредметных результатов Проектный метод в обучении учащихся на уроках русского языка и литературы. От теории к практике

Представление стажерам темы проектировочного семинара.

I Планируемые результаты: повышение информированности педагогов по вопросу использования образовательных технологий, способствующих эффективности образовательного процесса, реализации системно – деятельностного подхода в обучении, формированию метапредметных результатов; обеспечение возможности слушателям актуализации собственного педагогического опыта, развития коммуникативной и информационной компетентности.

1.Проектировочный семинар

Постановка темы и цели семинара.

На доске в разном порядке расположены слова: ФГОС, современные образовательные технологии, новые возможности, метапредметные результаты

Для того, чтобы определить тему занятия, необходимо установить взаимосвязь между словами и словосочетаниями, расположенными в разном порядке.

- Посмотрите на слова и попробуйте ответить на следующие вопросы.- Что составляет основу современного образования?- Назовите требования ФГОС к результатам образования школьников (личностные, предметные, метапредметные)?- Какой подход по требованиям стандартов является основой в организации учебной деятельности? (системно-деятельностный)- Что является важнейшей задачей современной системы образования? (формирование совокупности УУД)

- Что обеспечивает формирование УУД? (умение учиться)?

- Попробуйте сформулировать тему семинара «Современные образовательные технологии, новые возможности их использования для достижения метапредметных результатов»

На данном семинаре мы покажем применение наиболее эффективных современных образовательных технологий нашими учителями. Опыт педагогической деятельности показывает, что вопросы, касающиеся применения учителями современных образовательных технологий хорошо проработаны на теоретическом уровне. Мы убеждаемся, что конкретную технологию непосредственно в обучении увидеть нельзя, её можно увидеть через приёмы педагогической техники.

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. Используя в работе разнообразные педагогические технологии, необходимые методы и формы, при условии системно-деятельностного подхода, можно управлять активностью учащегося на протяжении всего периода обучения, формируя у них предметные знания и умения, универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия - обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению

2.1. Проектный метод в обучении учащихся на уроках русского языка и литературы. От теории к практике.

Метод учебного проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задач учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики. Реализация метода проекта на практике учит школьников выявлять проблему, находить способы её решения, способствует формированию у учащихся способности выделять главное, ставить цели, планировать деятельность, критически мыслить, распределять функции и ответственность. Именно поэтому проектный метод в настоящее время получил широкое распространение в обучении.

Проектная технология нацелена на развитие личности школьников, их познавательных, творческих навыков. Учитель при таком подходе выступает консультантом, организатором, партнёром, но не источником знаний, так как такой метод нацелен на активную, самостоятельную позицию ученика.

Особенности проектной деятельности:

- направленность на достижение конкретных целей;

- координированное выполнение взаимосвязанных действий, определение уровня ответственности, объёма деятельности и ресурсов (работа проектной команды);

- ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;

- оперативное управление, контроль на всех этапах деятельности.

Классификация проектов

По продолжительности:

- годичные проекты традиционно проводятся в рамках ученических сообществ. Проект выполняется во внеурочное время - от определения проблемы и темы до защиты на конференциях различного уровня.

- недельные проекты – это сочетание классных форм работы с погружением в проектную деятельность во внеурочное время.

- краткосрочные проекты требуют выделения 3-5 уроков. Например,

1-ый урок- определение проблемы, состава проектных групп, заданий, сбор информации;

2 -ой урок – отчёт групп по собранной информации, определение продукта проекта и форм презентации;

3-ий (4-ый) уроки – презентация проекта, обсуждение и оценка.

- мини-проекты могут укладываться в один урок или часть урока.

По доминирующей деятельности ученика:

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определён и может быть использован в учебной деятельности класса, в жизни школы или города. Это может быть комплект заданий по предмету, учебное пособие, бизнес-план, пакет рекомендаций по привлечению жителей города к проблемам культуры речи.

Практико-ориентированный проект удобен в решении краткосрочных и мини-проектов.

Формы практико-ориентированного проекта:

справочник

комплект заданий (кроссворды,тесты,вопросы к тексту, темы сочинений и т.д.)

сборник упражнений

учебное пособие

пакет рекомендаций

оформление кабинета

иллюстрирование произведений писателей 20 века

инструкции

Примеры

Русский язык.7 класс

Комплексное повторение по теме «Причастие»

Учащимся предлагаю тексты, в которых нет пропущенных орфограмм, пунктограмм, а также отсутствуют грамматические задания. Проект по количеству участников может быть парным или групповым.

Дальние горы, овеянные синеватой мглой, реяли и расплавлялись у горизонта. Лёгкий ветерок шевелил густые травы, пестревшие разноцветными головками. Кое-где открывались небольшие озерки, будто упавшие на землю и отправленные в изумрудную зелень.

Мы миновали небольшую кучу юрт, расположившихся на холме над озером. Всё ближе подступали горы, разделённые узкими лужками. Временами в ущельях раздавался топот конских копыт, и табун, одичавший, не приученный к человеческому слову, выскакивал на луговину.

(По В.Коровину)

Выявляя проблему, формулируем задачу, составляем план деятельности. После защиты проекта учащиеся меняются текстами с готовыми заданиями для их выполнения.

Мини-проект (15 - 20 мин.)

Комплект заданий для комплексного повторения по теме «Причастие» (индивидуальная, парная, групповая формы работы)

План

1.Прочитать текст.

2. Сформулировать задания.

3. Оформить проект.

4. Презентовать готовый продукт.

Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Графически обозначьте условия выбора вставленных орфограмм. Расставьте знаки препинания и обозначьте причастные обороты. Выполните грамматические задания

Дальние горы ове..(н,нн)ые синеватой мглой реяли и расплавлялись у горизонта. Лёгкий ветерок шевелил густые травы пестревшие разн..цветными головками. Кое(где) открывались (не)большие озерки будто упавшие на землю и отправле(н,нн)ые в изумрудную зелень.

Мы миновали (не)большую кучу юрт расположивш..ся на холме над озером. Всё ближе подступали горы разделё(н,нн)ые узкими лужками. Временами в ущельях разд..вался топот конских копыт и табун одичавший (не)приученный к человеческому слову выскакивал на луговину.

(По В.Коровину)

Литература. 6 класс

Анализ эпизода в рассказе В.Г.Распутина «Уроки французского». Его роль в художественном произведении.

Практическая цель - создание экспресс-заданий в процессе работы над эпизодом для дискуссионного обсуждения, взаимоконтроля и взаимооценки.

Время работы –20 минут

Режим работы – урочный

Форма деятельности – групповая

Доминирующие виды деятельности: практико-ориентированный, исследовательский.

Для успешного выполнения проекта в каждой группе выбираем координаторов и экспертов.

Этапы деятельности:

Поисковый

1. Отбор художественного материала в соответствии с объектом исследования.

2. Определение темы эпизода. Выбор оптимальных заданий, раскрывающих его содержательную сторону.

3. Определение главной мысли эпизода. Формулирование вопросов в соответствии с идеей всего произведения.

Обобщающий

Оформление результатов деятельности.

Заключительный этап

Публичная защита проекта.

Итоговый этап

Заполнение оценочного листа, итоги, анализ результатов выполненного проекта.

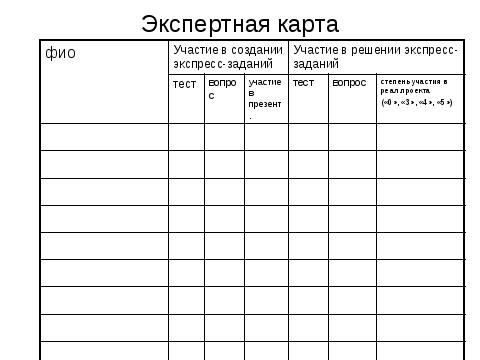

После публичной защиты проекта учащиеся выполняют задания, которые предлагает группа-оппонент. Степень участия школьников фиксируется экспертами в оценочной карте.

Конечно, главным итогом урока будут те выводы, которые мы должны вывести с учащимися, анализируя эпизоды произведения В.Г.Распутина.

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте, явлении с целью её анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.

Формы информационного проекта:

газета

журнал

экскурсия

путеводитель

выставка

видеофильм, презентация

реклама

Информационные проекты для публичной защиты учащимся рекомендую оформлять в виде мультимедийного проекта с помощью программы Power Point, так как, кроме традиционных текстовых данных, содержит звуковые, музыкальные объекты, анимационную графику.

Учащиеся должны учиться представлять свою работу, грамотно отстаивать точку зрения. Для этого в 5-ых - 7-ых классах предлагаю речевые шаблоны:

Тема моего проекта…

Я выбрал эту тему, потому что…

Цель моей работы…

Проектным продуктом будет…

План работы…

Сбор информации (где и как искал)...

Изготовление продукта (что и как делал)…

В ходе работы я столкнулся с проблемами…

Мне удалось достичь цели проекта, потому что…

Работа над проектом показала мне, что…

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обсуждение полученных результатов. Это могут быть урочные и внеурочные проекты, годовые и краткосрочные.

Формы исследовательских проектов:

научная конференция

отчёт исследовательской экспедиции

пресс-конференция

защита на учёном совете

сравнительно-сопоставительный анализ

В моей практике исследовательские проекты по продолжительности выполнения обычно являются долгосрочными (несколько месяцев). Как правило, это внеурочные проекты, заключительным этапом которых является публичная защита на конференциях разного уровня. Такие проекты требуют особой подготовки, слаженной работы на всех этапах работы.

Напомню этапы работы над проектом:

1 этап – методологический:

- выбор и осмысление предмета исследования;

- формулирование темы проекта;

- формулирование проблемных вопросов;

- осмысление и первичное формулирование целей и задач;

- первичное определение логики изложения и структуры проекта, планирование.

2 этап – содержательный:

- поиск и подбор материала по выбранной теме

- корректировка плана.

3 этап – рефлексивный:

- окончательная формулировка целей и задач проекта;

- корректировка логики изложения;

- формулирование выводов в соответствии с целью и задачами проекта.

4 этап – технический:

- подбор иллюстраций;

- набор и форматирование текста;

- работа над презентацией.

Методический паспорт научно-исследовательского проекта (образец)

Б.В. Литвинов. «Времена года». Поэтика жанра лирической миниатюры»

Авторы данного проекта: Никитина Е.А., Васильева И.С., Галимова Н.И., Ибатуллина П.В.

Актуальность темы обусловлена тем, что творчество Б.В.Литвинова, жителя нашего города, безусловно, интересно и с литературной точки зрения, и с эстетической. Также его произведение – это «своего рода роман души», так как раскрывает многогранную личность автора, его неспокойную, ранимую душу. Прочитав «Времена года» Б.В. Литвинова, мы убеждены, что читатель откроет для себя окружающий мир по-новому, научится видеть и ценить прекрасное, поймёт «ту великую связь с Природой, которая живёт в нас».

Материалом исследования является книга Б.В. Литвинова «Времена года».

Объект исследования – лирическое и эпическое начала в произведении, художественные образы, символы, изобразительные средства выразительности.

Цель исследования – рассмотрение лирической миниатюры как основополагающего жанра прозы Б.В. Литвинова.

Цели образовательные и воспитательные:

1. Формирование и развитие навыков научной и творческой работы

2. Интеграция знаний, умений, навыков, приобретаемых в результате исследовательской деятельности.

3. Воспитание чуткого, внимательного читателя, бережно относящегося к родной природе, умеющего открывать тайны природы.

Задачи учебно-педагогические:

1 Знакомство с лирическими миниатюрами Б.В. Литвинова, раскрытие их идейно-художественного своеобразия.

2. Оформление и защита проекта на I школьной городской научно-исследовательской конференции «Литвиновские чтения».

Возраст учащихся: 12 лет (6 класс).

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение: учебно-методическая литература, словари; использование информационно-коммуникационных технологий.

Научно-исследовательские проекты (годичные). Темы:

«Б.В. Литвинов. «Времена года». Поэтика жанра лирической миниатюры»;

«Роль пейзажа в цикле рассказов И.С.Тургенева «Записки охотника»;

«Образ Алёнушки в русской поэзии 20 века»;

«Романтический мир в повести В.П.Крапивина «Трое с площади Карронад».

Научно-исследовательские проекты (краткосрочные, мини-проекты)

1.Интерьер - внутренняя обстановка помещения или средство характеристики персонажа? (по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души»)

2. Жёлтый цвет как символ-лейтмотив в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».

4. «Эпиграмма-хохотунья» в творчестве А.С.Пушкина.

5. Сходство и отличие народной и литературной сказки.

6. « Всё познаётся в сравнении». (сравнение в лирике М.Ю.Лермонтова)

5. Библейские сюжеты в русской фразеологии.

6. Роль междометий в жизни человека.

7. «Жупан», «скрыня», «ендова». Вспоминаем прошлое или расширяем словарный запас?

8. Инфинитив. Страницы биографии и творчества.

При построении учебно-исследовательского проекта необходимо помнить:

выбор темы исследования должен быть интересным для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;

хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет сконструирован учителем безукоризненно правильно;

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во взаимоответственности и взаимопомощи педагога и ученика друг перед другом;

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.

Творческий проект

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов.

Формы творческих проектов:

альманахи

сочинения

экспедиции

видеоклипы

путеводители

видеоролики

Самым ярким в моей практике творческим проектом был коллективный проект «Снежинск – остров детства моего». Принимали участие учащиеся 6-ых классов (26 работ). Основные жанры - сочинения-миниатюры, эссе, письмо другу.

Сочинения – миниатюры

Чудесное воспоминание

Я живу в городе Снежинске, расположенном среди Уральских гор, в краю синих озёр.

Беседка на берегу Синары – моё любимое место отдыха. Приятно вспомнить время, проведённое в этом красивом месте….

Ветерок ласкает волосы, слышится пение звонкоголосых птах, а деревья, шелестя листьями, будто бы сообщают друг другу что-то очень важное. Иногда краем уха слышишь, как волны озера бьются о маленькие камешки, лежащие на песчаном берегу. Вокруг шумят стрекозы, летают с жужжанием толстые жуки, а пчёлки-труженицы собирают сладкий нектар с цветков, унося его с собой вглубь леса. В этом месте я начинаю забывать о своих проблемах и делах, готов часами слушать чудесную музыку природы. И когда в парке аттракционов я взмываю ввысь на белоснежном лебеде, я вижу лес, чудесный пляж и ту самую беседку, которую я так часто вспоминаю в холодные зимние вечера.

Бесконечный витраж

Иногда у меня есть свободное время, и я иду кататься на лыжах к озеру Синара. Вечером, когда солнце уже растворилось в ледяных просторах, всё засыпает, приобретает какой-то иной сказочный смысл. Лишь еле заметные огни на противоположном берегу напоминают о нашем существовании.

Сейчас я сижу за столом и пишу, передо мной белый лист бумаги…. А за окном в иссиня-чёрном небе безмятежные серебряные стражи-звёзды освещают наш город, заблудившийся в белоснежном лабиринте, которому нет конца.

Моя жизнь – это бесконечный витраж, который сложен из вот таких тихих зимних вечеров, из ярких летних дней со стуком мяча об асфальт, пряным ароматом цветов, из тысячи будних мелочей.

Синара в тёплый летний день

Я живу на берегу самого красивого озера Синара. В тёплый летний день приятно искупаться в его прохладной воде, почувствовать освежающее дуновение ветерка.

На чистой серебристой глади отражаются солнечные лучики. А белоснежные парусники, плывущие вдаль, напоминают сказочные сюжеты о дальних странах, волшебных городах.

Особенно прекрасна Синара ранним утром, когда торжествует над городом рассвет. Озеро окрашивается в алые краски, со временем светлеющие до сиреневых, светло- розовых. Небо же становится всё ярче: от бледно- голубого цвета до ослепительных лазоревых оттенков.

Таким я вижу озеро Синара в тёплый летний день.

Осень в парке

У каждого человека есть любимый уголок в родном городе. Есть он у меня.

Я люблю наш парк, расположенный на берегу живописного озера Синара.

Когда я была ещё совсем маленькой, мне казалась дорожка, идущая вдоль берега, длинной-предлинной, а парк бесконечным. В нём хорошо в любое время года, но особенно он красив осенью.

В это время на берегу озера тихо, спокойно, лишь ветер шуршит осенними листьями. Кажется, что ему доставляет удовольствие кружить их в бесконечном хороводе. Вот берёзка в жёлтеньком сарафане грустит о тёплых днях, осинка дрожит от холода, сбрасывая последние яркие краски лета. Только рябинка красуется в алом ожерелье из спелых ягод, привлекая внимание редких прохожих.

Для меня осень в парке – это настоящий праздник красоты, торжество природы.

« Запах весны»

Сегодня я, как обычно, вышла из школы и пошла знакомым путём домой. Всё вокруг было привычным: те же дома, машины, спешащие куда-то люди.

Уже начало марта, по календарю вроде бы весна. Но на Урал она обычно приходит с запозданием: то выглянет солнышко – весело затарабанит с крыш капель, то опять небо затянется серыми тучами – подует холодный зимний ветер. Атак уже хочется, чтобы поскорее растаял грязный серый снег, пробилась бы из земли первая нежная травка, и доверчиво раскрыли бы навстречу солнцу свои пушистые головки жёлтые цветочки мать-и-мачехи. Пока я шла домой и думала об этом, настроение моё улучшалось с каждой минутой, в душе росла какая-то беспричинная радость. На улице стоял лёгкий морозец, но солнце уже по-весеннему нестерпимо слепило глаза. В воздухе вдруг повеяло такой свежестью, что хотелось дышать полной грудью. Он пах чем-то непонятным, забытым, но очень приятным. Потом я поняла, что это запах приближающейся весны, ни с чем не сравнимый. В нём воедино сливаются ароматы свежего ветра, талой воды, пробуждающихся от зимней спячки почек деревьев.

Люблю приход весны, когда после суровой, продолжительной зимы, свинцового неба и коротких дней, безудержно начинает светить солнце. А природа и люди бурно радуются этому и спешат поскорее сменить свои унылые одёжки на более яркие наряды.

Ролевой проект

Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нём, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей.

Формы ролевых проектов:

сценарий

инсценировка-диалог

ролевая игра

спектакль

телепередача

Сценарий театрализованной игры «Суд над купцом Калашниковым Степаном Парамоновичем», выполненный учащимися 7-ого класса.

(по поэме М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»)

Действующие лица:

Ведущий;

Председатель суда;

Секретарь;

Обвинитель;

Защитник.

Свидетели – царь Иван Васильевич Грозный, опричники, жена купца Калашникова Алёна Дмитриевна, злые соседушки, братья Степана Парамоновича, гусляры, учитель истории;

Присяжные заседатели - представители из народа – стар человек, молодец, девица, люди добрые.

Ведущий:

Дорогие друзья! Сегодня мы с вами проведём театрализованную игру «Суд над купцом Калашниковым Степаном Парамоновичем». Я представляю председателя суда, секретаря, обвинителя и защитника. Присяжные заседатели были избраны вами путём открытого голосования. Избранные люди серьёзные, умудрённые знаниями и опытом.

Итак, Вам слово, председатель суда.

Председатель суда:

Есть ли возражения по поводу обвинителя и защитника по данному делу?

Секретарь:

Ваша честь, возражений нет.

Председатель суда:

Защитник и обвинитель, займите свои места.

(защитник и обвинитель занимают свои места)

Председатель суда:

Заседание общественного суда объявляю открытым.

Слушается дело по обвинению в причинении тяжкого телесного вреда молодому опричнику Кирибеевичу, приведшего к его гибели. Обвиняется в умышленном убийстве купец Степан Парамонович Калашников.

Секретарь:

Для слушания дела приглашается представитель обвинения. Вам слово.

Обвинитель:

Как сходилися, собиралися

Удалые бойцы московские

На Москву-реку, на кулачный бой,

Разгуляться для праздника, потешиться.

И выходит удалой Кирибеевич,

Царю в пояс молча кланяется.

Ваша честь, опричник Кирибеевич вызывал противника на бой не ради крови, а ради праздника. Вот его слова:

«Отпущу живого с покаянием,

Лишь потешу царя нашего батюшку».

«Вдруг толпа раздалась в обе стороны –

И выходит Степан Парамонович,

Молодой купец, удалой боец,

По прозванию Калашников».

…Во время боя купец «ударил своего ненавистника прямо в левый висок со всего плеча».

«И опричник молодой застонал слегка,

Закачался, упал замертво».

Таким образом, ваша честь, купец с первого удара убил опричника, ударив в самое уязвимое место. Это доказывает, что убийство было умышленным.

Председатель суда:

Слово предоставляется защитнику обвиняемого.

Секретарь:

Для слушания дела приглашается представитель защиты. Вам слово.

Защитник:

Ваша честь! Да, смерть опричника наступила в результате кулачного боя. Но первый удар нанёс сам Кирибеевич, и он был не менее слабым, чем удар купца Калашникова. И от смерти его спас нательный крест. Послушайте показания свидетеля, брата обвиняемого.

Секретарь:

Для слушания дела приглашается свидетель защиты, брат Степана Парамоновича Калашникова. Вам слово.

Брат Степана Парамоновича:

«Размахнулся тогда Кирибеевич

И ударил впервой купца Калашникова,

И ударил его посередь груди –

Затрещала грудь молодецкая,

Пошатнулся Степан Парамонович;

На груди его широкой висел медный крест

Со святыми мощами из Киева,-

И погнулся крест и давился в грудь;

Как роса из-под носа закапала…»

Защитник:

Очевидно, ваша честь, что и опричник испытывал личную неприязнь к обвиняемому и мог также убить купца Калашникова. Да и во времена Ивана Грозного такие бои часто заканчивались смертью одного из противников.

С другой стороны, каковы были мотивы личной неприязни купца Калашникова? Пригласите жену Степана Парамоновича Алёну Дмитриевну.

Секретарь:

Для слушания дела приглашается свидетель защиты, жена Степана Парамоновича Калашникова, Алёна Дмитриевна Вам слово.

Жена купца Калашникова Алёна Дмитриевна:

«От вечерни шла я нонече

Вдоль по улице одинёшенька.

И послышалось мне, будто снег хрустит;

Оглянулася – человек бежит.

Мои ноженьки подкосилися,

Шёлковой фатой я закрылася.

На щеках моих и теперь горят,

Живым пламенем разливаются

Поцалуи его окаянные…

А смотрели в калитку соседушки,

Смеючись, на нас пальцем показывали…

Как из рук его я рванулася

И домой стремглав бежать бросилась;

…

Опозорил он, осрамил меня,

Меня честную, непорочную,-

Опозорил он, осрамил меня,-

Меня честную, непорочную,-

И что скажут злые соседушки,

И кому на глаза покажусь теперь?»

Защитник:

Мотив, ваша честь, налицо. Опричник грязным образом склонял Алёну Дмитриевну к прелюбодеянию, но получил отпор от бедной женщины.

Обвинитель:

Ваша честь, разрешите слово.

Председатель суда:

Слово предоставляется защитнику обвиняемого.

Обвинитель:

Так ли уж грязным образом домогался Алёны Дмитриевны молодой опричник Кирибеевич? Пригласите соседушек, они были свидетелями этой сцены.

Секретарь:

Для слушания дела приглашается свидетели обвинения, соседушки. Вам слово.

Соседушка первая:

Речи сладкие Кирибеевич говорил Алёне Дмитриевне, обнимал, целовал её. Любовь его была велика, готов был озолотить её. Не сразу она оттолкнула опричника, видно задели слова жаркие:

«И, цалуя, всё приговаривал:

Отвечай мне, чего тебе надобно,

Моя милая, драгоценная!

Хочешь золота али жемчугу?

Хочешь ярких камней аль цветной парчи?

Как царицу я наряжу тебя,

Станут все тебе завидовать

Лишь не дай мне умереть смертью грешною6

Полюби меня, обними меня

Хоть единый раз на прощание».

Соседушка вторая:

А вот Степан Парамонович отличался крутым нравом.

Вот послушайте, как встретил свою жёнушку удалой купец:

«Уж ты где, жена, шаталася?

На каком подворье, на площади,

Что растрёпаны твои волосы,

Что одежда твоя вся разорвана?

Уж гуляла ты, пировала ты,

Чай с сынками всё боярскими!..

Как запру я тебя за железный замок,

За дубовую дверь окованную,

Чтобы свету божьего ты не видела.

Моё имя честное не порочила…»

Обвинитель:

Ваша честь, а на службе Кирибеевич состоял у самого царя Ивана Васильевича. На хорошем счету числился. Пригласите царя как свидетеля.

Секретарь:

Для слушания дела приглашается свидетель обвинения, царь Иван Васильевич. Вам слово.

Царь Иван Васильевич:

Была трапеза, пировали все «во славу божию, в удовольствие своё и веселие»:

«Лишь один боец из них, из опричников,

Удалой боец, буйный молодец,

В золотом ковше не мочил усов;

Опустил он в землю очи тёмные,

Опустил головушку на широку грудь –

А в груди его была дума крепкая».

Рассказал он мне о своей любви к Алёне Дмитриевне.

И ответил я ему:

«Ну, мой верный слуга! Я твоей беде,

Твоему горю пособить постараюся.

Вот возьми перстенёк ты мой яхонтовый,

Да возьми ожерелье жемчужное.

Прежде свахе смышлёной кланяйся

И пошли дары драгоценные

Ты своей Алёне Дмитриевне:

Как полюбишься – празднуй свадебку,

Не полюбишься – не прогневайся».

Защитник:

Ваша честь, разрешите слово свидетелям со стороны защиты, гуслярам.

Секретарь:

Для слушания дела приглашается свидетели защиты, гусляры. Вам слово.

Гусляры:

«Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!

Обманул тебя твой лукавый раб,

Не сказал тебе правды истинной,

Не поведал тебе, что красавица

В церкви Божией перевенчана,

Перевенчана с молодым купцом

По закону нашему христианскому…»

Защитник:

Ваша честь, есть ответ и соседушкам, что напраслину наговаривают на честное имя Алёны Дмитриевны. Не оттолкнула она сразу Кирибеевича, когда услыхала, кому служит он и из какой семьи приходится:

«Я слуга царя, царя грозного,

Прозываюся Кирибеевичем,

А из славной семьи из Малютиной…

Испугалась она пуще прежнего».

Защитник:

Ваша честь, разрешите слово свидетелю со стороны защиты, учителю истории.

Секретарь:

Для слушания дела приглашается свидетель защиты, учитель истории. Вам слово.

Учитель истории:

Опричник – дворянин, состоявший в войске, созданном Иваном Грозным для борьбы с боярами. Опричники отличались крайней жестокостью. А Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозвищу Малюта, был главой опричников. От его рук погибло немало честных людей, никого не щадил, не было для него никаких преград.

Также Степан Парамонович называет Кирибеевича «бусурманским сыном». Бусурманами издавна на Руси называли иноверцев, иноземцев. Упоминание Малюты имеет ещё один смысл: он по происхождению – из Орды., два столетия терзавшей Русь. Для Калашникова, для москвичей, новгородцев, остатки вольности которых утопили в крови, было особо зловещее совпадение в том, что опричниной управляли ордынские выходцы.

Защитник:

И Алёна Дмитриевна, и её муж купец Степан Парамонович прекрасно понимали, что нет у них защиты, так как нет власти над Кирибеевичем, кроме царя. А у Ивана Васильевича он был любимец, да и родственники его всегда защитят.

Председатель суда:

Свидетели по делу допрошены все, суд переходит к слушанию сторон. Слово обвинителю.

Обвинитель:

Уважаемый суд! Опричник Кирибеевич был храбрым бойцом, служил верно Ивану Васильевичу. Он был молод, горяч, а его отношение к Алёне Дмитриевне искренне. Он действительно влюблён, и в этом его беда. Кирибеевич даже говорит о прощании с Алёной Дмитриевной. Поэзией сердечной печали овеяна его смерть:

«Повалился он на холодный снег,

На холодный снег, будто сосенка,

Будто сосенка, во сыром бору

Под смолистый под корень подрубленная…»

Отнять жизнь молодому, только начинающему жить человеку жестоко. Господа присяжные, я считаю, что купец виновен в содеянном. Прошу не оправдывать его.

Защитник:

Уважаемый суд! За что погиб Кирибеевич? За любовь? Нет, за поругание любви: её нельзя добыть ни подарками, ни силой. За правду? Нет, за оскорбление правды, за смертную обиду, нанесённую не только семье Калашниковых, а всем людям на Руси, кто хотел жить «по закону господнему».

А за что погиб Калашников? За «святую правду-матушку». И за этой правдой встают и другие заветные слова: любовь, семья, честь, закон… Да, Калашников суров, но и время было суровым: мужу полагалось быть непререкаемым хозяином в доме, а если понадобится – и жизнь отдать.

Не избежать казни удалому купцу, но даже сам царь пообещал помогать его жене, детям и братьям.

На кресте нет имени, но пройдут гусляры да споют песенку – значит, память о человеке будет вечно жива:

«И гуляют-шумят ветры буйные

Над его безымянной могилкою.

И проходят мимо люди добрые:

Пройдёт стар человек – перекрестится,

Пройдёт молодец – приосанится,

Пройдёт девица – пригорюнится.

А пройдут гусляры – споют песенку».

Председатель суда:

Слово предоставляется присяжным заседателям.

Присяжные заседатели:

Мы внимательно выслушали свидетелей и обвинения, и защиты, а также речь обвинителя и защитника. И единогласным решением объявляем о том, что купец Степан Парамонович Калашников не виновен, так как на бой он был вынужден выйти, чтобы защитить свою семью, честь жены от дальнейшего произвола со стороны опричника Кирибеевича. Другого выхода у купца не было.

Председатель суда:

Оглашается приговор!

В связи с раскрытием новых обстоятельств дела со стороны свидетелей защиты, суд оправдывает честное имя купца Калашникова и закрывает дело об умышленном убийстве опричника Кирибеевича. Приговор суда окончательный и обжалованью не подлежит.

Ведущий:

Дорогие друзья! Закончена театрализованная игра «Суд над купцом Калашниковым Степаном Парамоновичем» (по поэме М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»). Спасибо всем за участие! До новых встреч!

В ходе выполнения проектов учащиеся проявляют творчество, активность и самостоятельность. Метод проектов учит применять знания на практике, формирует те универсальные учебные действия, которые пригодятся в любой сфере деятельности:

развивает умения самовыражения, самопрезентации и рефлексии;

формирует навыки самостоятельности в мыслительной, практической и волевой сферах;

развивает поисковые (исследовательские) умения;

воспитывает целеустремлённость, толерантность, коллективизм, ответственность и творческое отношение к делу.

2.2.1..Мастер класс: Использование метакогнитивной технологии РКМ при изучении темы «Тропы». Метод аналогий. Прием «Письмо по кругу».

1)Индуктор.

Видео «Красота».Слайд «Живет повсюду красота».

Слово педагога: Как красив и неповторим мир, который нас окружает. Передать эту красоту художник может посредством красок и линий, музыкант выражает гармонию мира в звуках, скульптор использует камень. Слову доступны и цвет, и звук, и объем, и психологическая глубина. Возможности его безграничны. Как это происходит?Вот два предложения: «Внизу находился Казбек, покрытый никогда не тающими снегами.Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. (М.Лермонтов.)Оба предложения содержат одну мысль? Есть разница между ними? Громадная. В первой фразе нам сообщают некоторые сведения, во второй мы видим живописную картину, нарисованную словами. Картина по щелчку.В этом и прелесть художественной литературы – рисовать словами. Вы уже поняли, о чем мы будем говорить?М ы будем говорить о средствах языковой выразительности. Красивым наш язык делают именно они. В литературоведении они называются тропы. Вспомним примеры: "флейта водосточных труб" (В. В. Маяковский. "А вы могли бы?"); "астраханская икра асфальта" (О. Э. Мандельштам. "Еще далеко мне до патриарха..."); "глазунья луны" (И. А. Бродский.) "каменное слово" (А. А. Ахматова. "И упало каменное слово..."),"пустынные глаза вагонов" (Блок. "На железной дороге"), "...И очи синие, бездонные // Цветут на дальнем берегу" (Блок. "Незнакомка"), "Пусть ветер, рябину занянчив, // Пугает ее перед сном" (Пастернак. "Иней").

Традиционно эта тема является сложной для детей, Им не всегда удается найти средства языковой выразительности в тексте, а между тем это умение проверяется на экзамене. Облегчает путь познания применение учителем на своих уроках методов и приемов технологии критического мышления.

Уважаемые коллеги! Используя приемы этой технологии, Вам предстоит выполнить такие задания. Итак, друзья,

1. Самостоятельно изучите теоретический материал:

Первый участник – «Эпитет».Второй- «Метафора».Третий- «Сравнение».

Четвертый- «Олицетворение».

2. После этого

Найдите по одному примеру на свой вид тропов из предложенных вариантов:

Пусть Первый участник- найдет эпитет, Второй - метафоры, Третий - сравнение, Четвертый-олицетворение.

3. Сообща, в группе, выполните последнее 3-е задание:

Создайте свой продукт путем осмысления полученной информации. Придумать самим предложения с найденными изобразительно-выразительными средствами : кружево, пух, алмаз, танцовщица, парашют, птица и другие.

Первый участник придумывает предложение с эпитетом (какая снежинка, как она делает что-то).

Второй- со сравнением (сравните снежинку с чем-либо, используя союзы «как», «будто», «словно», «точно»).

Третий- с метафорой (сравнение без союза).

Четвертый-с олицетворением («оживите» снежинку при помощи глагола).

И все вместе в групповой работе напишите так называемое «письмо по кругу», где каждый участник продолжает мысль предыдущего.

Наши коллеги приступили к индивидуальной работе, потом начнут работать в группе, а мы с вами продолжаем общаться. Уважаемые коллеги, что вы видите на слайде? (коврик с присосками).

Что это такое? Не бойтесь высказывать свои самые смелые предположения. Каждый ваш ответ бесценен, это ваш личный опыт, он не может быть ошибкой. Не бойтесь предлагать свои самые неправдоподобные варианты. Для чего я вам это показываю? У какого обитателя морских глубин есть такие же присоски? Посмотрите, как устроено наше мышление. Каждый увидел что-то свое.

И дети видят каждый свое. Ученикам в творческой работе необходимо это критическое, оценивающее мышление для подбора изобразительно- выразительных средств. Такой метод называется метод аналогий. Теперь мы готовы его применить. Основоположник технологии РКМ Дайана Халперн, автор книги «Психология КМ», отмечает важнейшие интеллектуальные умения критического мышления: поиск аналогий, метафор и контраргументация и поясняет, что критическое мышление — это, прежде всего, творческое мышление. Установление и создание, поиск аналогий, метафор мы проводим и на уроках литературы при изучении темы «Изобразительно-выразительные средства. Тропы.. Я предлагаю моим коллегам поработать с методом аналогий и научиться видеть необычное в обыденном, красоту в привычном. Подберем самостоятельно аналогию.

Итак, «На свете все на все похоже…» Что это на самом деле? На что это похоже по вашему мнению? Молодцы! У вас прекрасно развито воображение. Вспомните сказки Андерсена, у которого самые обычные предметы обихода оживали и становились главными героями сказок. «Бутылочное горлышко», «Стойкий оловянный солдатик», «Свинья – копилка».Сейчас мы с вами применили метод аналогий. С его помощью мы развиваем воображение, Он позволяет детям создавать собственные средства языка. Сегодня так легко скопировать чужую мысль одним движением пальчика, а мы научимся создавать свое. Метапредметность в обучении осуществляется посредством метода аналогий. Наши коллеги закончили выполнение работы, что у них получилось? Коллеги создавали творческую работу «Письмо по кругу». Она может проводиться как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии. Предполагает групповую форму работы. нужно не только поразмышлять на заданную тему, но и согласовывать свое мнение с членами группы, каждый записывает несколько предложений на заданную тему, затем передает тетрадь соседу, который должен продолжить его размышления. Прием «Письмо по кругу» дает каждому возможность высказаться, при этом учитывать разные мнения и самостоятельно выстраивать свою деятельность в сотрудничестве. Оказывать необходимую помощь партнеру работы.

Чтение работ.

Завершить свой мастер-класс я хочу словами:

Образ внешнего меняется согласно настроениям, и поэтому мы видим волшебство и красоту вокруг себя,

тогда как волшебство и красота — в действительности в нас самих..

2.2.2.Мастер класс: «С чистого листа»

Индуктор: видеоролик «Голуби» (40 секунд)

Начало: Скажите, пожалуйста, а может ли человек летать?

Ответ: да, на самолете, во снах, в мечтах, в мыслях.

Мысль – самый универсальный инструмент познания, с нее все начинается. Мыслительная деятельность – вот квинтэссенция моего педагогического опыта. При его представлении по теме «Технология модерации и активных методов обучения» я рассказывала об основных фазах технологии, одной из которых является фаза Вхождения или погружения в тему. А одним из активных методов, применяемых мною на этой фазе, является метод, который я называю «С чистого листа». Итак, я приглашаю вас на мастер- класс, посвященный способу генерации идей при погружении в тему, который так и называется «С чистого листа».

Вопрос: Как вы думаете, о чем мы больше всего люди размышляют?

Ответы …..

А вот психологи говорят, что больше всего люди задумываются о будущем. Задумаемся и мы, но для этого перенесемся в прошлое и вспомним о людях, чьи мысли о будущем стали политическим и нравственным подвигом на века.

Звучит романс и открываются картинки.

Показываю кроссенс.

Итак, вы уже, наверное, догадались, что речь пойдет о восстании декабристов.

Такой графический объект называется «КРОССЕНС». Само слово родилось по аналогии со словом кроссворд (пересечение слов) и означает пересечение смыслов. При помощи такого приема, как кроссенс, мы погружаемся в изучаемую тему.

Вот с помощью такого кроссенса, а еще с помощью слов прозвучавшего романса, автором является известный российский поэт, композитор, заслуженный артист России Александр Дольский, мы и будем составлять предисловие к разделу курса истории России.

Работа будет происходить в группах сменного состава. На первом этапе мои помощники будут работать в парах. Одна пара будет работать с кроссенсом, а другая – с текстом стихотворения. Ваша задача, используя предложенные материалы, составить 5-6 предложений по теме.

Такой активный метод погружения дает возможность генерировать одновременно большое количество идей, создавать наиболее полный образ темы, раздела, повышает интерес к изучаемому материалу.

ИТАК, приступайте, пожалуйста.

А мы с вами, уважаемые коллеги, перенесемся в другую эпоху и при помощи этого же активного метода тоже попробуем генерировать идеи.

ПЛАКАТ ПАРОВОЗ

ВОПРОСЫ: что это?

Обратите внимание на центральный объект плаката-паровоз, определите в каком направлении он движется?

А теперь подберите синоним к слову вперед (в будущее). Добавлю, в светлое будущее.

ПЛАКАТ ВЫСТАВКА . Хронологическая принадлежность плаката – начало 20 века. Это время, когда Россия – организатор крупных промышленных научных выставок и ярмарок, участник всех без исключения международных смотров технических и научных достижений.

ВОПРОСЫ: а это что?

Обратите внимание на центральный объект плаката – (как вы думаете, что это (ладья, самолет).

Если вы сказали, что паровоз движется вперед, то ладья ???

А теперь подберите синоним к слову назад (в прошлое). Какие еще символы прошлого вы видите на плакате? А теперь обратите внимание на одну маленькую деталь – выставка НОВЕЙШИХ изобретений преподносится как образ прошлого ? Почему как вы думаете? А пока вы думаете, я сориентирую моих помощников на дальнейшую работу: вам теперь необходимо объединиться, обменяться фрагментами текста и составить общее предисловие.

НУ ЧТО КАКИЕ МЫСЛИ У ВАС РОДИЛИСЬ?

А теперь проследим закономерность с помощью вот такого кроссенса.

ОТКРЫВАЮ.

Видите ли в этом кроссенсе образы прошлого? А образы будущего? А почему, как вы думаете?

Да, вы правы. Будущее размыто, его, может быть даже и не существует. Действительно, плакаты отражают состояние общественного сознания того времени, начала 20 века. А это пограничная эпоха, время разочарования, время смутной тревоги, неизвестности, время ощущения конца света. Кризисность – вот ключевое слово эпохи. Смена темпа жизни, жизненных ориентиров порождали отторжение реальности и страх перед будущим.

Вот так с помощью активного метода «С чистого листа» и приема «Кроссенс» мы погрузились в 9 классе в тему «Россия в начале 20 века» и смогли ощутить дух эпохи.

Такие кроссенсы могут иметь предметно направленный характер, а могут быть и метапредметными. Например, я предлагаю вам генерировать идеи и сказать, какая философская категория зашифрована в этом кроссенсе.

А в этом? А в этом?

Таким образом, работа с кроссенсом является универсальным приемом и позволяет погружаться в тему на любом уроке и любом предмете.

Такие кроссенсы в основной школе в подавляющем большинстве случаев составляет модератор, то есть я, а вот в старшей школе за них с удовольствием берутся и дети.

Существует алгоритм составления кроссенсов. Мои помощники постарались вам его раздать перед началом моего выступления. Надеюсь, этот алгоритм поможет вам в вашей работе.

Алгоритм составления кроссенса.

Определение общей идеи

Выделение элементов, имеющих отношение к идее

Нахождение связей между элементами

Концентрация смысла в одном элементе

Поиск изображений

Выделение особенностей каждого элемента

Замена прямых образов символическими

НУ, А теперь слово «ДЕКАБРИСТАМ». Пожалуйста, познакомьте нас с предисловием, которое у вас получилось.

Вот так, с помощью активного метода «С чистого листа» и приема «Кроссенс» и « Предисловие» мы погружаемся в 8 классе в тему «Восстание декабристов». Такой прием работы – составление предисловия- позволяет погружаться в любую тему на любом уроке или предмете.

В педагогике понятие «образ» чаще всего незаслуженно играет второстепенную роль. А между тем образ всегда является продуктом мыслительной деятельности. Образ, в отличии от понятий, менее конкретны и надежны, но они дают простор воображению. У исторической науки есть определенная проблема с образами. Их традиционно мало в учебниках, на них традиционно мало времени на уроках. Напротив, работа с текстом является сильной стороной истории, потому что тексты доминируют как источники информации. На работу с текстом ориентируют нас задания ЕГЭ, а тем временем олимпиадные задания всегда включают в себя работу с символами, изображениями. Подобранные в определенной логике образы могут быть использованы не только на любом уроке истории, но и на любом другом уроке, а активный метод «С чистого листа» является универсальным, он помогает вырабатывать навык перевода имеющихся знаний из одной плоскости в другую.

Мой мастер-класс завершен. Я благодарю всех вас за работу и желаю вам светлых мыслей, высоких мыслей, чтобы они парили, как птицы, ведь когда мы мыслим,

Нам так легко, словно это мы летаем...

2.4Посещение стажерами уроков технологии, английского языка ,математики, информатики с целью анализа урока в соответствии с требованиями ФГОС

2.5. Самостоятельная работа по экспертизе посещенных уроков с целью оценивания формирования уровня УУД

Самооценка

.1.Как вы понимаете понятие « современные образовательные технологии»

с позиций ФГОС ООО, охарактеризуйте_________________

2. Выявите плюсы и минусы представленных технологий.

Контрольные задания по теме .

В качестве методологической базы в новом образовательном стандарте выступает:

А) личностно-ориентированный подход

Б) компетентностный подход

В) системно-деятельностный подход

Г) фундаментальный подход

2. В вашем понимании исследовательская деятельность – это

А) индивидуальная работа с одаренными учащимися по подготовке ими исследовательских работ и участию в детских научно-практических конференциях;

Б)образовательная деятельность, направленная на достижение образовательных результатов всех учащихся, как основная технология современного образования;

В) другое (предложите свой вариант

Основная литература по теме

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.- М.,1998.

Столбунова С.В.Как построить нетрадиционный урок// РЯ (пс).-2005.- № 17-24.

Современные образовательные технологии в преподавании литературы в школе. Практическое пособие для учителя. Артюгина Т.Ю. Арх-к, АО ИППК РО, 2006.

Современные образовательные технологии// Завуч.-2002.-№2.

О личностно развивающих технологиях в образовательном процессе // РЯШ.-2008.-№5.

Дополнительная литература

Педагогические технологии // Завуч.-2008.-№2.

Тихая Т.И. Инновационные уроки. // Справочник зам. дир-ра школы.-2011.-№1.

Рощина Л.Н. Использование современных компьютерных технологий в процессе обучения // Спр-к зам. дир.-2011.-№11

Калуцкая Е.К. Современные образовательные технологии в общеобразовательных учреждениях. // ПИОШ.-2013.-№8. С.25

Добротина И.Н. Развитие умений информационной переработки текста с использованием приемов современных образовательных технологий // РЯШ.-2013.-№10.

Тема 3.Проектно-исследовательская деятельность как основа формирования у обучающихся метапредметных универсальных учебных действий на базе лаборатории «Экология. Биология»

1.Объем времени отводимый на изучение данной темы составляет 4 часа, из которых: лекции – 1 час, практические занятия - 2 часа, самостоятельная работа - 1 час. Практическое занятие организовано в форме проектного семинара.

При изучении данной темы слушатели получат возможность повышения своей профессиональной компетенции в области применения эффективных элементов проектно–исследовательских технологий во внеурочной деятельности, на базе предметной лаборатории «Экология. Биология». Такая деятельность обеспечивает создание комплекса условий для работы с перспективными и одаренными детьми, а также развитие творческого интеллектуального потенциала обучающихся. Проектная и исследовательская технология обеспечивает благодатные условия для выхода на метапредметный результат.

План

1. Лекция: «Проектное обучение как эффективная технология обеспечивающая процедуру оценки уровня сформированности УУД и достижения планируемого метапредметного результата»

2. Практическая работа на современном цифровом оборудовании в учебном классе лаборатории. Тьюторы – члены клуба «Деметра»

3. Самостоятельная работа по экспертизе проектов юных исследователей школы №135 – лауреатов, победителей, призеров всероссийских конкурсов «Энергия будущих поколений», « Конкурса имени В.И. Вернадского», «Национальное достояние России», «Юниор» по биологии и экологии.

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов в области внедрения проектно-исследовательской технологии

Задачи:

Определить особенности технологии проектно-исследовательского обучения как системы, способствующей достижения планируемого метапредметного результата

Раскрыть сущность понятия универсальных учебных действий как способности учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Раскрыть содержание организации процесса формирования планируемого метапредметного результата через проектную и исследовательскую деятельность.

Организовать работу в предметной лаборатории «Биология.Экология»

Организовать работу по экспертизе проектов юных исследователей школы №135 – лауреатов, победителей, призеров всероссийских конкурсов «Энергия будущих поколений», « Конкурса имени В.И. Вернадского», «Национальное достояние России», «Юниор» по биологии и экологии.

1.2.Планируемый результат:

Сформировать у стажеров готовность к использованию проектной и исследовательской деятельности как одной из форм реализации деятельностных педагогических технологий формирования и оценивания метапредметных результатов.

Вооружить учителя интегративным дидактическим средством развития, обучения и воспитания, которое позволит вырабатывать и развивать специфические компетентности (целеполагание, проблематизация, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация, поиск информации, исследование, творчество).

3.1..Теоретический материал.

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися.

В проектной деятельности складывается ситуация, в которой школьники сами ставят цели проектирования. Проектирование - это обязательно практическая деятельность, в которой новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Поставив практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства.

Проект - весь путь от идеи до получения продукта

Проектно-исследовательская деятельность обеспечивает личностно-ориентированное воспитание и обучение, так как она интегрирует в себе другие современные технологии, например: технологию проблемного обучения, технологию поэтапного формирования учебных действий, технологию развивающего обучения, технологию сотрудничества.

Применение проектно-исследовательских технологий на уроках биологии позволяет учителю добиваться планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Планируемые результаты ученика:

Возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала: деятельность, позволяющая проявить себя индивидуально и в группе, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.

Какие метапредметные результаты (УУД) формируются при учебном проектировании?

Познавательные универсальные учебные действия:

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде;

Выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания (наблюдения);Анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их результаты;

Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;

Проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную литературу;

Применять таблицы, схемы, модели для получения информации;

Презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;

Высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого эксперимента;

Исследовать собственные нестандартные способы решения;

Преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать.