23

Искусство итальянского возрождения

Составитель: Александрова Лариса Викторовна

Тюмень

2016

Оглавление

Введение

Возрождение

Сущность термина и характеристика эпохи

Периодизация

Школы искусства Итальянского Возрождения

Венецианская

Флорентийская

Мастера итальянского Возрождения

Представители раннего Возрождения

Титаны Высокого Возрождения

Леонардо да Винчи

Микеланджело Буонарроти

Рафаэль Санти

Особенности и отличия искусства Итальянского Возрождения и его значение

Заключение

Когда европейский дух перестал стремиться к смерти и обратился к жизни, он нашел для себя новый источник силы в самом начале своего же пути – в античности. Почти тысячу лет средневековая Европа развивалась на обломках античной культуры, оставленных варварами. Средневековье – это та же античность, но в варварском восприятии и исполнении. Однако не нужно думать, что средневековая культура является какой-то неполноценной потому, что она стала сочетанием обломков античности и варварства. Энергия варваров смогла разрушить одну из самых могучих в истории культур, а затем возродила то, что не могло быть разрушено – творческий дух античности. Новый импульс развития европейской культуры выразился в эпохе, которую принято называть Возрождением (Ренессанс).

Актуальность исследования заключается в раскрытии значения искусства Итальянского Возрождения (XIV-XVI вв.) в развитии и оформлении своеобразия последующих культур: Северного Возрождения (XV - XVI вв.) и эпохи Просвещения (XVII – XVIII вв.).

Изучению искусства Итальянского Возрождения посвящено много научных трудов. Данная тема привлекала внимание мыслителей не только эпохи Просвещения, но и последующих. Среди них современные исследования М.В.Алпатова, Н.Бернсона, Б.Р.Виппера, В.Н. Гращенкова, А.А. Губера, В.С. Кеменова.

В ходе изучения различных источников была выявлена проблема – многообразие точек зрения на вклад мастеров искусства Итальянского Возрождения в духовное наследие человечества, которая определила цель реферата - выявить особенности искусства Итальянского Возрождения.

Постижение человеком мира, наполненного божественной красотой, становится одной из мировоззренческих задач возрожденцев Италии. Мир влечет человека, поскольку он одухотворен Богом. А что лучше может помочь ему в познании мира, чем его собственные чувства? Человеческий глаз в этом смысле, по мнению возрожденцев, не знает равных. Поэтому в эпоху итальянского Возрождения наблюдается пристальный интерес к визуальному восприятию, расцветает живопись и другие пространственные искусства. Именно они, обладающие пространственными закономерностями, позволяют более точно и верно увидеть и запечатлеть божественную красоту. Поэтому в эпоху Возрождения особое внимание уделяется законам искусства, поэтому именно художники ближе других стоят в решении мировоззренческих задач. В плане познания мира у художника все преимущества. Поэтому эпоха итальянского Возрождения носит отчетливо художественный характер.

1. Возрождение

1.1 Сущность термина и характеристика эпохи

Термин Возрождение встречается уже у итальянских гуманистов, например, у Джорджо Вазари в его книге «Жизнеописание знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Так Вазари назвал время с 1250 по 1550 гг. С его точки зрения это было время возрождения античности. Для Вазари античность предстает идеальным образцом. В современном значении термин был введён в обиход французским историком XIX века Жюлем Мишле. В настоящее время термин Возрождение превратился в метафору культурного расцвета: например, Возрождение XII века и Каролингское Возрождение. Термин «Возрождение» – по-французски «ренессанс», по-итальянски «ранашименто», появился в XVI веке для обозначения эпохи, сменившей средневековье. Обозначает проявление вновь, возобновление, подъём после периода упадка, разрушения. Это грандиозное культурное движение было призвано, возрождая к новой жизни античность после тысячелетнего ее забвения и оживляя лучшее в затухающем средневековье, открыть перспективы развития западной культуры Нового времени.

Культура Возрождения, связанная, прежде всего, с появлением в феодальном обществе буржуазии, зародилась в Италии. Термин «Возрождение» по отношению к культуре этой эпохи не случаен. Именно в Италии, на родине античности, возрождается античный идеал прекрасного, гармоничного человека. Человек вновь становится главной темой искусства. От античности идет осознание того, что самой совершенной формой в природе является человеческое тело. Это не означает, конечно, что Возрождение повторяет античный период в искусстве. Как верно замечено историками искусства, следует помнить, что человечество никогда до конца не расставалось с античностью, разве только в самые глухие века варварства (VI— VIII вв.), и то, как мы знаем, в конце VIII столетия забрезжило так называемое «Каролингское возрождение», как бы ни был условен этот термин, затем «Оттоновское» конца Х-XI в. Да и высокое средневековье, готика знала и античную философию, почитая Аристотеля, и историю, и поэзию. За культурой Возрождения стоит тысячелетие средневековья, христианской религии, нового мировоззрения, породившего новые эстетические идеалы, обогатившего искусство и новыми сюжетами, и новой стилистикой. Гуманистическая культура Возрождения пронизана мечтой о новом человеке и его новом духовном развитии. Для Ренессанса характерно восприятие античности уже как далекого прошлого и потому — как «идеала, о котором можно тосковать», а не как «реальности, которую можно использовать, но и бояться» (Э. Панофски).

Античность приобретает в это время значение самостоятельной ценности. Отношение к ней становится, как верно замечено, не только и не столько познавательным, сколько романтическим, даже у такого знатока античности, как Мантенья. От античности Ренессанс стал воспринимать человека как микрокосм, «малое подобие большого космоса - макрокосмоса», во всем его многообразии. Для итальянских гуманистов главным было - направленность человека на самого себя. Человек становился открытым миру. Его судьба в большой степени находится в его собственных руках - в этом принципиальное отличие от восприятия человека в древнем мире, в котором его ценили по степени причастности к миру богов. И художник в ренессансную эпоху воспринимается, прежде всего, как индивидуум, как личность, как таковой. Ренессанс совсем не был возвратом к античности, он создавал новую культуру, приближающую Новое время. Отсчет Нового времени с Ренессанса идет только у историков искусства и культуры (для истории это еще средние века, и Новое время начинается с революций XVII столетия), ибо эпоха Возрождения «преобразовала умы, а не жизнь, воображение, а не реальность, культуру, а не цивилизацию».

Таким образом, эпоха возрождения – это:

- эпоха расцвета наук и искусств в Европе, сменившая Средневековье, охватывающая в Италии XIV-XVI вв., в странах, расположенных к северу от Альп (Северное Возрождение), - XV - XVI вв.

- эпоха в развитии стран Европы, ознаменовавшаяся принципиальными изменениями в мировоззрении людей и во всех сферах жизни.

- возрождение античной культуры, которая воспринималась как высшее достижение человечества.

1.2 Периодизация

Встречаются противоречивые точки зрения на хронологию эпохи Возрождения. Скорее всего, это зависит от охвата места и времени распространения новой культуры. Существует две точки зрения. По первой, Возрождение делят на 4 этапа: Проторенессанс (2-я половина XIII века — XIV век); Раннее Возрождение (начало XV — конец XV века); Высокое Возрождение (конец XV — первые 20 лет XVI века); Позднее Возрождение (середина XVI — 90-е годы XVI века). Проторенессанс тесно связан со средневековьем, с романскими, готическими традициями, этот период явился подготовкой Возрождения. Этот период делится на два: до смерти Джотто ди Бондоне и после (1337 год). Важнейшие открытия, ярчайшие мастера живут и работают в первый период. Второй отрезок связан с эпидемией чумы, обрушившейся на Италию. В конце XIII века во Флоренции возводится главное храмовое сооружение — собор Санта Мария дель Фьоре, автором был Арнольфо ди Камбио, затем работу продолжил Джотто, спроектировавший кампанелу Флорентийского собора.

Раньше всего искусство проторенессанса проявилось в скульптуре (Никколо и Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио, Андреа Пизано). Живопись представлена двумя художественными школами: Флоренции (Чимабуэ, Джотто) и Сиены (Дуччо, Симоне Мартини). Центральной фигурой живописи стал Джотто. Художники Возрождения считали его реформатором живописи. Джотто наметил путь, по которому пошло её развитие: наполнение религиозных форм светским содержанием, постепенный переход от плоскостных изображений к объемным и рельефным, нарастание реалистичности, ввёл в живописи пластический объём фигур, изобразил в живописи интерьер.

Период так называемого «Раннего Возрождения» охватывает собой в Италии время с 1420 по1500 года. В течение этих восьмидесяти лет искусство ещё не вполне отрешается от преданий недавнего прошлого, но пробует примешивать к ним элементы, заимствованные из классической древности. Лишь впоследствии, и только мало-помалу, под влиянием все сильнее и сильнее изменяющихся условий жизни и культуры, художники совершенно бросают средневековые основы, и смело пользуются образцами античного искусства, как в общей концепции своих произведений, так и в их деталях.

Тогда как искусство в Италии уже решительно шло по пути подражания классической древности, в других странах оно долго держалось традиций готического стиля. К северу от Альп, а также в Испании, Возрождение наступает только в конце XV столетия, и его ранний период длится, приблизительно, до середины следующего века.

Третий период Возрождения — время самого пышного развития его стиля — принято называть «Высоким Возрождением». Он простирается в Италии приблизительно с 1500 по 1527 год. В это время центр влияния итальянского искусства из Флоренции перемещается в Рим, благодаря вступлению на папский престол Юлия II — человека честолюбивого, смелого и предприимчивого, привлёкшего к своему двору лучших художников Италии, занимавшего их многочисленными и важными работами и дававшего собой другим пример любви к художеству. При этом Папе и при его ближайших преемниках Рим становится как бы новыми Афинами времён Перикла: в нём строится множество монументальных зданий, создаются великолепные скульптурные произведения, пишутся фрески и картины, до сих пор считающиеся жемчужинами живописи; при этом все три отрасли искусства стройно идут рука об руку, помогая одно другому и взаимно действуя друг на друга. Античность изучается теперь более основательно, воспроизводится с большей строгостью и последовательностью; спокойствие и достоинство заменяют собой игривую красоту, которая составляла стремление предшествовавшего периода; припоминания средневекового совершенно исчезают, и вполне классический отпечаток ложится на все создания искусства. Но подражание древним не заглушает в художниках их самостоятельности, и они, с большой находчивостью и живостью фантазии, свободно перерабатывают и применяют к делу то, что считают уместным заимствовать для себя из античного греко-римского искусства. Творчество трех великих итальянских мастеров знаменует собой вершину Ренессанса, это - Леонардо да Винчи (1452—1519), Микеланджело Буонаротти (1475—1564) и Рафаэль Санти (1483—1520).

Позднее Возрождение в Италии охватывает период с 1530-х по 1590—1620-е годы. Некоторые исследователи причисляют к Позднему Возрождению и 1630-е, но эта позиция вызывает споры среди искусствоведов и историков. Искусство и культура этого времени настолько разнообразны по своим проявлениям, что сводить их к одному знаменателю можно только с большой долей условности. Например, Британская энциклопедия пишет, что «Возрождение как целостный исторический период закончилось с падением Рима в 1527 году». В Южной Европе восторжествовала Контрреформация, которая с опаской смотрела на всякое свободомыслие, включая воспевание человеческого тела и воскрешение идеалов античности как краеугольные камни ренессансной идеологии. Мировоззренческие противоречия и общее ощущение кризиса вылились во Флоренции в «нервное» искусство надуманных цветов и изломанных линий — маньеризм. В Парму, где работал Корреджо, маньеризм добрался только после смерти художника в 1534 году. У художественных традиций Венеции была собственная логика развития; до конца 1570-х гг. там работали Тициан и Палладио, чьё творчество имело мало общего с кризисными явлениями в искусстве Флоренции и Рима.

В искусствоведческой литературе итальянское Возрождение подразделяют на периоды по столетиям, причем, еще со времен Вазари вошло в обыкновение столетия называть по-итальянски. XIII век – Дученто (двухсотые годы, т.е. 1200-е) – Проторенессанс (предвозрождение). XIV век – Треченто (1300-е годы) – Раннее Возрождение. XV век – Кватроченто (1400-е годы) – Высокое Возрождение. XVI век – Чиквиченто – Позднее Возрождение.

В 1527 г. Рим был разграблен немецкими ландскнехтами, с 1530 г. Флоренция из свободного города-государства, города-коммуны становится обыкновенным центральным городом феодального герцогства. Начинается феодально-католическая реакция (Контрреформация), и 1530 год по праву можно считать конечной датой развития Возрождения. Именно развития, потому что влияние искусства Возрождения распространяется еще на весь XVI век. Кроме того, некоторые области Италии в этом развитии вообще запаздывают и культура, например, Венецианской республики еще все XVI столетие лежит в русле Возрождения.

2. Школы искусства Итальянского Возрождения

Родиной Возрождения, ее классическим очагом была Италия, имеющая глубокие античные корни, благодатный климат и выгодное географическое положение. В ее городах никогда не прекращалась общественная жизнь, сложившееся мироощущение сильно отличалось от религиозного пессимизма европейских стран, расположенных к северу от Альп.

Проторенессанс ( от греческого «протос»-«первый») стал предвестником новой художественной культуры Италии. Центром Возрождения стали города Тосканы (север Италии), в которых власть сосредоточилась в руках крупных банкиров, купцов. В некоторых из них позже сложились художественные школы: в Пизе, Сиене, Болонье, Флоренции. Картина развития итальянской ренессанской культуры очень пестра, что обусловлено разным уровнем экономического и политического развития разных городов Италии, разной степенью мощи и силы буржуазии этих городов-государств, городов-коммун, их различной степенью связи с феодальными традициями.

Ведущими художественными школами в искусстве итальянского Ренессанса были в XIV в. такие, как сиенская и флорентийская, в XV в.— флорентийская, умбрийская, падуанская, венецианская, в XVI в.— римская и венецианская.

2.1 Венецианская школа

Венецианская школа, одна из основных живописных школ Италии с центром в городе Венеция (отчасти также в небольших городах Террафермы – областей материка, прилегающих к Венеции). Для Венецианской школы характерны преобладание живописного начала, особое внимание к проблемам колорита, стремление к воплощению чувственной полноты и красочности бытия. Тесно связанная со странами Западной Европы и Востока, Венеция черпала в иноземной культуре все то, что могло служить ее украшению: нарядность и золотой блеск византийских мозаик, каменную антуражность мавританских сооружений, фантастичность храмов готики. При этом здесь был выработан свой оригинальный стиль в искусстве, тяготеющий к парадной красочности. Венецианскую школу характеризует светское, жизнеутверждающее начало, поэтическое восприятие мира, человека и природы, тонкий колоризм.

Наибольшего расцвета Венецианская школа достигла в эпоху Раннего и Высокого Возрождения, в творчестве Антонелло да Мессина, открывшего для современников выразительные возможности масляной живописи, создателей идеально - гармонических образов Джованни Беллини и Джорджоне, величайшего колориста Тициана, воплотившего в своих полотнах присущие венецианской живописи жизнерадостность и красочное полнокровие. В работах мастеров Венецианской школы 2-й половины XVI столетия виртуозность в передаче многоцветия мира, любовь к праздничным зрелищам и многоликой толпе соседствуют с явным и скрытым драматизмом, тревожным ощущением динамики и беспредельности мироздания (живопись Паоло Веронезе и Якопо Тинторетто). В XVII веке традиционный для Венецианской школы интерес к проблемам колорита в работах Доменико Фетти, Бернардо Строцци и других художнико сосуществует с приемами живописи барокко, а также реалистическими тенденциями в духе караваджизма. Для венецианской живописи XVIII столетия характерен расцвет монументально-декоративной живописи (Джованни Баттиста Тьеполо), бытового жанра (Джованни Баттиста Пьяццетта, Пьетро Лонги), документально - точного архитектурного пейзажа - ведуты (Джованни Антонио Каналетто, Бернардо Белотто) и лирического, тонко передающего поэтическую атмосферу повседневной жизни Венеции городского пейзажа (Франческо Гварди).

Таким образом, Венецианская школа итальянского Возрождения дала мира такие имена, как Джорджоне и Тициан.

С достаточной определенностью Джорджоне, прожившему совсем короткую жизнь, приписывается совсем немного, один или два десятка картин, причем все самые характерные и знаменитые из них каждая по отдельности представляют собой волнующую, до сих пор не раскрытую загадку.

Все вещи Джорджоне созданы в самом конце XV в. и 1500-е гг. «Богоматерь на троне со Св. Георгием и Франциском» (алтарный образ, написанный для собора в Кастельфранко и до сих пор там хранящийся) иконографически традиционна, хотя и выделяется пространственной свободой своих пейзажных просторов. Среди других его религиозных композиций — сдержанно-грациозное, подчеркнуто скромное «Поклонение волхвов» и «Юдифь», где библейская героиня, убившая Олоферна, неожиданно предстает не воинственной, а задумчиво-нежной.

Особый раздел наследия Джорджоне составляют портреты, где индивидуальные характеры сменяются поэтическими типажами (чаще всего это юные пастухи). Одна из таких типажных картин – изможденная «Старуха», выражающая всем своим обликом неумолимый бег времени.

Целый ряд работ Джорджоне создал в соавторстве с молодым Тицианом. Около 1508 они расписали Немецкое подворье в Венеции, но от этих фресок сохранились жалкие, еле заметные останки. Так, они вместе работали над «Спящей Венерой», которая осталась незаконченной (пейзаж в ней написал Тициан). Джорджоне ушел из жизни внезапно, совсем молодым, став, скорее всего, жертвой какой-то эпидемии.

Тициан продолжил свой путь на художественном поприще самостоятельно. Творческое наследие Тициана огромно: это около 120-130 полотен, фрески, ряд превосходных подготовительных рисунков, серия гравюр на дереве, созданных в его мастерской по его рисункам. Живопись его включает религиозные, мифологические, аллегорические композиции, портреты, традиционные для Венеции «истории» – многофигурные сцены с элементами исторической композиции. Большое место в его творчестве занимают пейзажные мотивы. Долгий, почти семидесятилетний творческий путь Тициана запечатлел сложную эволюцию его представлений о мире, от чувства ликующей радости бытия до осознания потрясающих этот мир драматических коллизий.

В картинах 1530-х гг. на религиозные и мифологические темы Тициан органически соединяет легенды и реалии современной жизни в духе традиций венецианского раннего Возрождения. В одном из шедевров этих лет – «Венере Урбинской» (ок. 1538, Уффици) – он переносит богиню (ее облик отчасти навеян «Спящей Венерой» Джорджоне) в уютный покой венецианского дома XVI в.

В монументальном полотне «Введение во храм» (1534-38) евангельское событие разыгрывается на фоне итальянских дворцов в присутствии многочисленных зрителей, представляющих все слои венецианского общества – от сенаторов в пурпурных тогах до девочки-крестьянки и нищенки. Такое же соединение мифа и современности присуще и большому полотну «Се человек» (1543), которое, как и другие работы 1540-х гг. (плафоны венецианской церкви Санта Мария делла Салюте; «Коронованные терпением», 1545, Лувр), завершает период творческой зрелости Тициана.

2.2 Флорентийская школа

Флорентийская школа, одна из ведущих итальянских художественных школ эпохи Возрождения с центром в городе Флоренция. Формированию Флорентийской школы, окончательно сложившейся в XV веке, способствовал расцвет гуманистической мысли (Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, Лико делла Мирандола и др.), обратившейся к наследию античности. Родоначальником Флорентийской школы в эпоху Проторенессанса стал Джотто, придававший своим композициям пластическую убедительность и жизненную достоверность. В XV веке основоположниками искусства Ренессанса во Флоренции выступили архитектор Филиппо Брунеллески, скульптор Донателло, живописец Мазаччо, за которыми последовали архитектор Леон Баттиста Альберти, скульпторы Лоренцо Гиберти, Лука делла Роббиа, Дезидерио да Сеттиньяно, Бенедетто да Майано и другие мастера. В архитектуре Флорентийской школы в XV столетии был создан новый тип ренессансного палаццо, начаты поиски идеального типа храмовой постройки, отвечающей гуманистическим идеалам эпохи.

Для изобразительного искусства Флорентийской школы XV века характерны увлечение проблемами перспективы, стремление к пластически ясному построению человеческой фигуры (произведения Андреа дель Верроккьо, Паоло Уччелло, Андреа дель Кастаньо), а для многих ее мастеров – особая одухотворенность и интимно-лирическая созерцательность (живопись Беноццо Гоццоли, Сандро Боттичелли, Фра Анджелико, Филиппо Липпи, Пьеро ди Козимо). Искания мастеров XV столетия завершили великие художники Возрождения Леонардо да Винчи и Микеланджело, поднявшие художественные искания Флорентийской школы на новый качественный уровень. В 1520-е годы начинается постепенный упадок школы, несмотря на то, что во Флоренции продолжал работать ряд крупных художников (живописцы Фра Бартоломмео и Андреа дель Сарто, скульптор Андреа Сансовинo Контуччи); с 1530-х годов Флорентийская школа становится одним из главных центров искусства маньеризма (архитектор и живописец Джорджо Вазари, живописцы Анджело Бронзино, Якопо Понтормо). В XVII веке Флорентийская школа приходит в упадок. История искусства Италии от проторенессанса до маньеризма.

3. Мастера Итальянского Возрождения

3.1 Представители раннего возрождения

Освобожденное мышление требовало героических образов и величественных масштабов. В архитектуре ведущими становились светские сооружения – дворцы, городские дома, общественные здания. Крупнейшими архитекторами раннего Возрождения были Брунеллески (1377-1446) и Алъберпш (1404-1472); последний известен также и как теоретик архитектуры, утвердивший идеи размерности городской среды человеку.

Однако, несмотря на развитие архитектуры в это время, все же в большинстве своем итальянское Возрождение связывают с развитием архитектуры и скульптуры. Скульптор Донателло (1386-1466), художники Леонардо да Винчи (1452-1519), Рафаэль Санти (1483-1520), Микеланджело (1475—1564),Тициан (ум. в 1576), Веронезе (1528-1588) и многие другие осваивали изображение объема, пространства, света, человеческого тела, в том числе обнаженного. Человеческая телесность в искусстве Возрождения стала наиболее емким образом для выражения идеи культуры.

Так, скульптор Донателло в своем бронзовом «Давиде» возвращается к античным традициям – к традициям поздней греческой классики. Простой пастух, победитель гиганта Голиафа, спасший жителей Иудеи от ига филистимлян и ставший потом царем, Давид стал одним из излюбленных образов искусства Возрождения. Донателло изобразил его совсем юным, идеально прекрасным. Но Донателло не побоялся ввести такую бытовую деталь, как пастушеская шляпа – знак его простого происхождения.

Наиболее интересным художником раннего Возрождения является Сандро Ботичелли. Творчество Боттичелли отвечает всем характерным чертам раннего Возрождения. Этот период более, чем какой-либо другой, ориентирован на поиск наилучших возможностей в передаче окружающею мира. Именно в это время в большей мере идут разработки в области линейной и воздушной перспективы, светотени, пропорциональности, симметрии, общей композиции, колорита, рельефности изображения. Это было связано с перестройкой всей системы художественного видения. По-новому ощущать мир значило по-новому его видеть. И Боттичелли видел его в русле нового времени, однако образы, созданные им, поражают необычайной интимностью внутренних переживаний. В творчестве Боттичелли пленяет нервность линий, порывистость движений, изящество и хрупкость образов, характерное изменение пропорций, выраженное в чрезмерной худощавости и вытянутости фигур, особым образом падающие волосы, характерные движения краев одежды. Иными словами, наряду с отчетливостью линий и рисунка, так чтимых художниками раннего Ренессанса, в творчестве Боттичелли присутствует, как ни у кого другого, глубочайший психологизм. Об этом безоговорочно свидетельствуют картины «Весна» и «Рождение Венеры».

3.2 Титаны Высокого Возрождения

Небывалого подъема итальянское искусство достигло в период, который принято называть Высоким Возрождением (XV век). Можно сказать, что это классическая фаза художественной культуры итальянского Возрождения. Первую половину XV века – века кватроченто – относят еще к Раннему Возрождению, а вот вторая половина столетия, а также начало XVI века – это уже Высокое Возрождение. Вообще-то явственную границу между Ранним и Высоким Возрождением провести довольно трудно, так же, как и между Высоким и Поздним. Но конечно, кульминация, вершина Высокого Возрождения – рубеж XV и XVI столетий.

В архитектуре, живописи и скульптуре Высокого Возрождения ренессансные реализм и гуманизм, героические идеалы получили обобщенное, полное титанической силы выражение. Искусству Высокого Возрождения присущи монументальное величие, сочетание возвышенной идеальности, гармонии с глубиной и жизненной яркостью.

Царицей всех искусств в этот век становится, несомненно, живопись. Именно в эпоху Высокого Возрождения в технике живописи происходит коренной переворот: разрабатываются законы перспективы, светотени, колорита.

Искусство Высокого Возрождения в Италии держалось на трех «титанах». Так в искусствоведческой литературе принято называть трех величайших гениев – Микеланджело Буонаротти, Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти.

Леонардо да Винчи

Великий итальянский художник, изобретатель, инженер и анатом эпохи Возрождения. Он родился в 1452 г. в семье флорентийского нотариуса Пьетро да Винчи. Был наделен редким здоровьем, прекрасен собою, высок, синеглаз. В юности носил белокурые локоны, гордою статью напоминал Донателлова святого Георгия. Обладал неслыханной и отважной силой, мужской доблестью. Дивно пел, на глазах слушателей сочинял мелодии и стихи. Играл на любом музыкальном инструменте, более того сам их создавал.

Для искусства Леонардо да Винчи современники и потомки никогда не находили иных определений, чем «гениальное», «божественное», «великое». Те же слова относят к его научным откровениям: он придумал танк, экскаватор, вертолет, подводный корабль, парашют, автоматическое оружие, водолазный шлем, лифт, решил сложнейшие проблемы акустики, ботаники, медицины, космографии, создал проект круглого театра, придумал на столетие раньше, чем Галилей, часовой маятник, нарисовал нынешние водные лыжи, разработал теорию механики.

Какой счастливец! – скажут о нем многие и станут вспоминать его любимых князей и королей, искавших с ним знакомства, зрелища и праздники, которые он придумывал как художник, драматург, актер, архитектор, а веселился на них, как дитя.

Однако был ли счастлив неуемный долгожитель Леонардо, чей всякий день дарил людям и миру провидения и озарения? Он предчувствовал ужасную судьбу своих творений: разрушение «Тайной вечери», расстрел памятника Франческа Сфорца, низкую торговлю и гнусные кражи его дневников, рабочих тетрадей. Всего только шестнадцать живописных работ сохранилось до наших дней. Немногие скульптуры. Но множество рисунков, закодированных чертежей: как герои современной фантастики, он менял деталь в своей конструкции, словно бы затем, чтоб другой не мог ею воспользоваться.

Леонардо да Винчи творил в разных видах и жанрах искусства, однако наибольшую славу ему принесла живопись. Одной из самых ранних живописных работ Леонардо является «Мадонна с цветком» или «Мадонна Бенуа». Уже здесь художник выступает как подлинный новатор. Он преодолевает рамки традиционного сюжета и придает изображению более широкий, общечеловеческий смысл, каковыми являются материнская радость и любовь. В этом произведении отчетливо проявились многие особенности искусства художника: четкая композиция фигур и объемность форм, стремление к лаконичности и обобщению, психологическая выразительность.

Продолжением начатой темы стало полотно «Мадонна Литта», где ярко проявилась еще одна особенность творчества художника – игра на контрастах. Завершением темы явилась картина «Мадонна в гроте», в которой отмечено идеальное композиционное решение, благодаря которому изображенные фигуры Мадонны, Христа и ангелов сливаются с пейзажем в единое целое, наделенное спокойным равновесием и гармонией.

Одной из вершин творчества Леонардо является фреска «Тайная Вечеря» в трапезной монастыря Санта Мария Делла Грацие. Эта работа поражает не только общей композицией, но и точностью. Леонардо не просто передает психологическое состояние апостолов, но делает это в момент, когда оно достигает критической точки, переходит в психологический взрыв и конфликт. Этот взрыв вызван словами Христа: «Один из вас предаст меня». В этом произведении Леонардо в полной мере использовал прием конкретного сопоставления фигур, благодаря которому каждый персонаж предстает как неповторимая индивидуальность и личность.

Второй вершиной творчества Леонарда стал знаменитый портрет Моны Лизы, или «Джоконда». Это произведение положило начало жанру психологического портрета в европейском искусстве. При его создании великий мастер с блеском использовал весь арсенал средств художественной выразительности: резкие контрасты и мягкие полутона, застывшая неподвижность и всеобщая текучесть и изменчивость, тончайшие психологические нюансы и переходы. Весь гений Леонардо заключен в удивительно живом взгляде Моны Лизы, ее таинственной и загадочной улыбке, мистической дымке, покрывающей пейзаж. Это произведение относится к числу редчайших шедевров искусства.

Все, кто видел в Москве привезенную из Лувра «Джоконду», помнят минуты своей полной глухоты возле этого небольшого холста, напряжения всего лучшего в себе самом. Джоконда казалась «марсианкой», представительницей неизвестного – должно быть, будущего, а не прошлого человеческого племени, воплощением гармонии, о которой не устал и никогда не устанет мечтать мир. Леонардо говорил: «Хороший художник должен уметь писать две главные вещи: человека и представление его души. Или это сказано о «Коломбине» из петербургского Эрмитажа? Некоторые исследователи именно ее, а не луврский холст называют «Джокондой».

Мальчик Нардо, так звали его в Винчи: незаконнорожденный сын буквоеда-нотариуса, считавший лучшими существами на Земле птиц и лошадей. Любимый всеми и одинокий, сгибавший стальные шпаги и рисовавший повешенных. Придумавший мост через Босфор и идеальный город, более прекрасный, чем у Корбюзье и Нимейера. Певший мягким баритоном и заставлявший улыбаться Мону Лизу.

Леонардо да Винчи, может быть больше, чем ко всем другим деятелям Возрождения, подходит понятие universale. Этот необыкновенный человек всё знал и всё умел - всё, что знало и умело его время; кроме того, он предугадывал многое, о чём в его время ещё не помышляли. Причём в научных занятиях он оставался художником, так же как в искусстве оставался мыслителем и учёным. Леонардо как бы прерывается на полуслове; взамен ожидаемого окончания доносятся со стороны или из вечности его слова: «Тот, кому покажется, что это слишком много, пусть убавит; кому покажется мало, пусть прибавит».

В одной из последних тетрадей этот счастливец записал:

«Мне казалось, что я учусь жить, но учился я умирать». Однако следом подытожил: «Хорошо прожитая жизнь - долгая жизнь». Можно ли не согласиться с Леонардо?

Микеланджело Буонарроти

Микеланджело Буонаротти (1475-1564) является третьим великим гением итальянского Возрождения. По масштабу личности он приближается к Леонардо. Он был скульптором, живописцем, архитектором и поэтом.

Непримиримый и гордый, бунтующий и суровый, Микеланджело перенес все муки творческого человека эпохи Высокого Возрождения. Борьба, страдание, протест, неудовлетворенность жизнью, разлад с идеалом, поиски смысла бытия – вот что наполняло жизнь выдающегося мастера. Он пережил Леонардо да Винчи и Рафаэля на сорок пять лет. Стал свидетелем того как попираются идеалы гуманизма.

Среди первых его творений обращает на себя внимание статуя «Замахнувшийся мальчик», которая перекликается с «Дискоболом» античного скульптора Мирона. В ней мастеру удалось ярко выразить движение и страстность юного существа.

Любимые герои Микеланджело - библейский пророк Моисей и царь Давид, кроткая и смиренная Мария, оплакивающая сына Христа, - обозначили важнейшие вехи творческого пути художника. Одним из высших достижений Микеланджело явилась статуя «Давид». Идеальные пропорции, совершенная пластика, редкая гармония форм делают ее удивительно естественной, легкой и прекрасной. Статуя наполнена внутренней жизнью, энергией и силой. Она является гимном человеческой мужественности, красоте, грации и изяществу.

К числу высших достижений Микеланджело относятся также работы, созданные для гробницы папы Юлия ІІ – «Моисей», «Скованный раб», «Умирающий раб», «Просыпающийся раб», «Скорчившийся мальчик». Скульптура «Моисей» утверждает физическую и духовную красоту человека и его безграничные возможности. Две работы – статуя «Вакх» и группа «Пьета» – созданные в конце XV века, принесли Микеланджело широкую известность и славу.

В 1520 г. Микеланджело получил заказ на выполнение внутреннего убранства погребальной капеллы герцогов Медичи во флорентийской церкви Сан-Лоренцо. Скульптор создал единый ансамбль, обладающий необычайной силой эмоционального воздействия на зрителей. Образы времени суток стали для Микеланджело отражением глубоких философских размышлений о смысле жизни и смерти.

Мы погоняем ночь, как скакуна,

И тщимся днем вкусить отдохновенье,

Надежда на покой обречена –

Его сулит нам только сноведенье.

А жизнь из разных нитей сплетена;

Добро и зло – друг в друге отраженье.

Микеланджело.

Перевод Е. Солоновича.

Над этой гробницей ваятель трудился с перерывами около 40 лет, но так и не довел ее до завершения. Однако то, что ваятель успел создать, считается величайшими шедеврами мирового искусства. В этих произведениях Микеланджело удалось достичь высшего совершенства, идеального единства и соответствия внутреннего смысла и внешней формы.

Помимо скульптур Микеланджело создал прекрасные произведения живописи. Самыми значительными из них являются росписи Сикстинской капеллы в Ватикане.

Он расписал плафон Сикстинской капеллы, затратив на это четыре года (1508 – 1512) и проделав фантастически трудную и огромную работу. Ему пришлось покрыть фресками более 600 квадратных метров. На огромных поверхностях плафона Микеланджело изобразил ветхозаветные сюжеты – от Сотворения мира до Потопа, а также сцены из повседневной жизни – мать, играющая с детьми, погруженный в глубокое раздумье старик, читающий юноша и т.д.

Во второй раз (1535 – 1541) Микеланджело создает фреску «Страшный Суд», разместив ее на алтарной стороне Сикстинской капеллы. В центре композиции, в световом нимбе находится фигура Христа, поднявшего в грозном жесте правую руку. Вокруг него расположено множество обнаженных человеческих фигур. Все изображенное на полотне приведено в круговое движение, которое начинается внизу, с левой стороны, где изображены восстающие из могил мертвецы. Выше них расположены устремленные вверх души, а над ними – праведники. Библейский смысл Страшного Суда выражен ярко и впечатляюще.

В последние годы Микеланджело занимается архитектурой. Он завершает строительство собора св. Петра, внеся изменения в первоначальный проект Браманте. Долгий и трудный путь на земле Микеланджело закончил созданием вознесшегося к небесам купола собора Святого Петра в Риме. В городе, некогда поразившим его творческое вдохновение, ему суждено будет оставить вечную память о себе. При жизни мастера были завершены алтарные стены и пилоны, начал возводиться купол. Микеланджело не суждено было увидеть свою работу завершенной, но замысел архитектора был воплощен по его проектам и чертежам уже после смерти.

Умирая, Микеланджело оставил краткое завещание: «Я отдаю душу богу, тело земле, имущество родным». В своей жизни он сделал гораздо больше: он подарил человечеству свои бессмертные творения, снискав в веках славу гения.

Рафаэль Санти

Пять столетий имя Рафаэля окружено ореолом восхищения и поклонения. Современники, высоко ценившие его талант, назвали художника «божественный Рафаэль». И это не было преувеличением. Как никто другой из живописцев он умел убедить в правдивости своих образов и в то же время зародить в душе стремление к прекрасному.

Рафаэль прожил ровно 37 лет. Родился в страстную пятницу 6 апреля 1483 года, умер 6 апреля 1520 года тоже в страстную пятницу. Рафаэль родился в маленьком итальянском городке Урбино у Джованни и Маджии Санти. Его отец был «художник посредственный, но человек здравомыслящий», а кроме того еще и поэт, писавший стихотворные хроники. Отец сделался учителем сына. И все было хорошо в их доме, пока не умерла Маджия. Только 8 лет исполнилось тогда Рафаэлю, а через три года он потерял и отца. Мастерскую Джованни Санти, как уже говорилось, украшала фреска, написанная на стене им самим: красавица мать (мадонна) с малышом на коленях и книгой в руке. Рафаэлло считал эту фреску изображением Маджии и иногда проводил около стены долгие часы. Время отрочества Рафаэля совпало с началом эпохи Возрождения.

В отличие от Леонардо Рафаэль полностью принадлежал своему времени. В его произведениях нет ничего странного, таинственного и загадочного. В них все ясно и прозрачно, все прекрасно и совершенно. Он с наибольшей силой воплотил положительный идеал прекрасного человека. В его творчестве царит жизнеутверждающее начало. Главной темой его творчества стала тема Мадонны, которая нашла у него непревзойденное, идеальное воплощение.

Ему еще не исполнится 19 лет, когда он напишет свой шедевр «Мадонну Конестабиле». В круге, точно вписанном в квадрат, Рафаэль изобразил молодую женщину, укрытую синим платком. Она держит в правой руке книгу, левой прижимает к себе маленького сына и они вместе – голенький мальчик и его мама – смотрят в книгу». Здесь Рафаэль выступает как мастер раннего Возрождения, как рассказчик, который боится упустить малейшую деталь повествования». Юность художника и робость стиля, еле приметная неуверенность в себе и все приметы приближающейся зрелости придают этой первой из рафаэлевских Мадонн совершенно особое очарование, немного зыбкое, кажется, готовое исчезнуть, раствориться в глубокой дали, где едва зеленеют весенние поля и еще без листвы стоят деревья…

За этим полотном последовала целая серия вариаций на ту же тему - «Мадонна со щегленком», «Прекрасная садовница», «Мадонна среди зелени», «Мадонна с безбородым Иосифом», «Мадонна под балдахином». А. Бенуа определил эти вариации как «чарующие живописные сонеты». Все они возвышают и идеализируют человека, воспевают красоту, гармонию и изящество.

В 1504 году Рафаэль написал вслед за свои учителем Перуджино алтарный образ «Обручение Марии» – картину совершенно изумительной красоты, просветленной грусти и мудрости, которая особенно потрясает, если отчетливо представишь себе, что тайновидец и прозорливец, создавший «Обручение», - это юноша чуть за двадцать лет.

Тема покорности, полного предания себя во власть высшего начала, смирения перед ним, бывшая главной духовной темой Рафаэля, раскрытая полнее всего во многих и многих образах его Мадонн, звучит здесь поразительно ясно. Мария, стоящая перед первосвященником, протянув руку Иосифу, благочестивый Иосиф, седобородый первосвященник-патриарх написаны юношей Рафаэлем с такой глубиной и мастерством, похожим, собственно, больше на знание, чем на мастерство, которые не объяснить только художественной гениальностью, - за этим безусловно стоит человеческий (личный) опыт, и загадку его нам едва ли удастся когда-нибудь разгадать до конца…

Вот последующие этапы творческого пути Рафаэля: его пребывание во Флоренции (1504-1508 г.г.) – время пристального изучения работ Леонардо да Винчи, анатомии, перспективы, время усиленного самовоспитания, в котором натура гениальная остро нуждается на пороге окончательной зрелости. Затем – работа над «станцами» (росписями парадных зал) Ватиканского дворца в Риме, куда Рафаэль отправился по приглашению папы Юлия ІІ (с осени 1508 года до середины 1510г.); там Рафаэлю впервые по-настоящему открылась античность, и он, будучи уже знаменитым мастером, увлекся ею с энтузиазмом неофита. Она пробудила в нем скрытый до той поры талант ваятеля и талант зодчего. Наконец, последний, тоже римский, период, венцом которого стал рафаэлевский шедевр – «Сикстинская Мадонна» (1515-1519 г.г.), наверное, самая знаменитая картина во всей мировой живописи. Мадонна изображена легко парящей на облаках. Держа в руках своего младенца, она спускается на землю к людям, и движение ее, едва уловимое, передано Рафаэлем с исключительным мастерством. Слева от зрителя – папа Сикст покровитель монастыря, охваченный благоговением и восторгом при виде мадонны, справа – святая Варвара, которая считалась покровительницей города Пьяченцы. Спокойно сидящий на руках у мадонны младенец полон недетской серьезности, взгляд пристальный и внимательный.

В картине царит мера. Уравновешенность и гармония. Ее отличают плавные и закругленные линии, мягкий и мелодичный рисунок, богатство и сочность колорита. Сама Мадонна излучает энергию и движение. Этим произведением Рафаэль создал самый возвышенный и поэтический образ Мадонны в искусстве Ренессанса.

Рафаэль считается художником женственной и небесной стихии, которому «звуков небес заменить не могли… скучные песни земли». И это верно до известной степени. Только неправильно было бы думать, что причина этому – его незнание или непонимание жизни и людей. Лучшее доказательство этому – его портреты. Этот художник Мадонн был блистательным портретистом, причем в эпоху, когда, «скульптурный или живописный портрет говорил людям больше, чем самая лучшая биография». Свое понимание людей Рафаэль, прежде всего, обнаружил своим «Автопортретом» 1506 года: прекрасное лицо написано вполоборота, в огромных глазах – бесконечная печаль, даже и отрешенность, но не обманитесь: взгляд этих глаз зорок – от него не ускользнет ничто из того, что он только удостоит заметить.

Рафаэль исполнил много портретов, мужских и женских. Назовем еще два из них: «Портрет Аньоло Дони» - молодого человека, складом характера совершенно противоположного самому Рафаэлю: властного, трезвого, возможно, жесткого, и знаменитый портрет «Папы Льва Х с двумя кардиналами» – этот папа римский был почитателем и покровителем Рафаэля в последние годы его жизни. Но художник не польстил ему: пухлое лицо, настороженный взгляд, руки, выдававшие тайное беспокойство, воплощение строгой и нелицеприятной правды…

Рафаэль не стремился сравняться с Леонардо в многосторонности познаний и с Микеланджело - в титанической мощи образов. Его гений проявился в ином; как никто другой он умел переводить сложнейшие темы на язык гармоничных линий и ясночитаемых композиций.

В творчестве Рафаэля воплотилась гуманистическая мечта о прекрасном душою и телом человеке, пребывающем в полной гармонии с миром .

Фреска Рафаэля «Афинская школа» - подлинный гимн человеческому знанию. В центре ее великие греческие философы Платон и Аристотель. Один указывает на небо, другой – на землю. Неподалеку Сократ со своими учениками, одинокий, глубоко задумавшийся Гераклит. Здесь же математики Пифагор и Евклид, астрономы Птолемей и Зороастр. В небрежной одежде и позе лежит на ступенях лестницы Диоген, учивший довольствоваться в жизни лишь самым необходимым. Многочисленные слушатели и ученики окружают беседующих или размышляющих мудрецов, исполненных сдержанного достоинства и уважения друг к другу. Каждый неуклонно верит в действенность человеческой мысли и знаний. Глядя на них, вспоминаются строки из «Божественной комедии» Данте:

Вы созданы не для животной доли,

Но к доблести и знанью рождены…

Грандиозная композиция, в которой представлено более 50 фигур, не кажется перегруженной. Напротив, она создает удивительное впечатление простора и свободы, безупречной легкости в изображении каждой из многочисленных групп.

В 1508 году он приезжает в Рим, где вместе с известными художниками расписывает в Ватикане покои папы римского. Уже к тридцати годам Рафаэль становится знаменитостью, создает непревзойденные по монументальности, размаху, совершенству композиции и глубине содержания фрески, которые вошли впоследствии в историю мирового искусства.

По эскизам великого художника создавали свои произведения архитекторы и скульпторы. В качестве архитектора с 1515 года Рафаэль руководил строительством собора св. Петра.

По мотивам открытых им древних росписей при археологических раскопках он создает замечательный декоративный ансамбль ватиканских лоджий. По эскизам художника в Брюсселе были вытканы огромные ковры, предназначенные для украшения Сикстинской капеллы.

В полном расцвете творческих сил умер выдающийся художник, признанный главой римской художественной школы. Похоронен он в римском пантеоне. Могилу украшает мраморная статуя мадонны с надписью «Здесь покоится тот Рафаэль, при жизни которого великая природа боялась быть побежденной, а после его смерти она боялась умереть».

Титанов высокого Возрождения принято называть только по имени, не вспоминая их фамилий. Да, Рафаэль лишь имя, как Микеланджело и Леонардо. Разве у этих великих мастеров не было фамилий? Были, конечно. Но человечество, которое в течение пяти веков с гордостью произносит эти имена, словно бы забыло, что они могут быть даны и другим…Сотни итальянских мальчиков зовутся и звались так же. И все-таки есть единственный Рафаэль, единственны его собратья Леонардо, Микеланджело.

Особенности и отличия искусства Итальянского Возрождения и его значение

Анализ и сравнение произведений Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти и Рафаэля Санти с творчеством деятелей эпохи средневековья позволили выявить отличия искусства Итальянского Возрождения (табл.1).

Таблица 1

Отличия искусства Средневековья и Возрождения

| искусство | Средневековье | Возрождение |

| виды живописи | фреска, витраж, миниатюра | Гравюра, Станковая и монументальная живопись |

| жанры | Религиозный, фольклорный | Религиозный, эпический, бытовой, портретный. Пейзаж, натюрморт |

| композиции | Линейность, плоскостность, разномасштабность | Трёхмерность, пропорциональность, пластичность |

| технические приёмы | Водяные краски на клеевой основе | Масляные краски, холст, Грунтовка. |

Из таблицы видно, что в искусстве итальянского Возрождения преобладают гравюры, станковая и монументальная живопись. Появляются новые жанры. Изменяется композиция и технические приёмы.

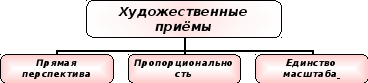

Схема 1

Новые композиционные (схема 1) и художественные приёмы (схема 2) позволили проследить движение (смена неподвижных положений, изображаются не столько сами движения, сколько выхваченные из времени остановки) и время (воплощение одного события в едином пространстве).

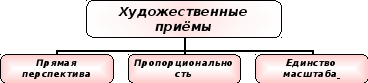

Схема 2

Обращение к мнению мыслителей и искусствоведов позволило уточнить особенности и значение искусства Итальянского Возрождения в развитии последующих культур. Особенностями ренессансной культуры являются:

Обращение к античной культуре: античная культура считается более совершенной, прогрессивной, чем средневековая; девизом образованных людей становится возрождение идеалов античной культуры.

Антропоцентризм: в центре искусства находится человек, который выступает мерой всех вещей, мерой всего во Вселенной; человек – главный творец.

Гуманизм (от лат. Humanus – человечный) - каждый человек имеет право развиваться как личность; человек и его благо – это высшая ценность; главная тема и идеал в искусстве – это прекрасный, гармонично развитый человек с неограниченными духовными и творческими возможностями, (человек–творец).

Вера человека в свои неограниченные возможности.

Светский характер культуры.

С моей точки зрения, в произведениях Ренессанса выразилась и претворилась колоссальная воля человека, демонстрирующая возможность самостоятельности и независимости. Интерес к прошлому, к античности, и в то же время появление новых идеалов и перспектив определили противоречивость этой культуры. Творцы Итальянского Возрождения по-новому взглянули на самих себя, на окружающий мир, но при этом не потеряли веру в Бога. С одной стороны, они познали радость самоутверждения, а с другой - поняли трагичность бытия и своего существования в нем. Тем не менее, авторы эпохи Возрождения продолжали искать, работать и бороться за свои идеи во имя человека и его настоящего.

Заключение

Эпоха Возрождения была, прежде всего, духовным явлением. Она стала поворотным пунктом в эволюции западной культуры и цивилизации. Она означала начало новой тенденции – тенденции от культуры к цивилизации.

Тема «Искусство Итальянского Возрождения» богата и неисчерпаема. Эта эпоха самоутверждения человека и его безграничных возможностей.

Достижения эпохи Возрождения определили развитие всей европейской цивилизации на многие годы. Итальянское Возрождение дало толчок к развитию искусства в других странах Западной Европы – в Германии, Франции, Нидерландах. Там ренессансная культура, решительно преобразовавшая европейскую цивилизацию, представление о человеке, Боге и вселенной, особенно рельефно проявила свою противоречивость и разнонаправленность.

Литература

Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. - М., 1976.

Бернсон Н. Живописцы итальянского Возрождения. - М., 1965.

Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс, XIII - XVI века: Курс лекций. - М., 1977.

Гращенков В. Н. Рафаэль. - М., 1971.

Губер А. А. Леонардо да Винчи. - М., 1972.

Губер А. А. Микеланджело. - М., 1973.

Кеменов В. С. Художественное наследие и современность. - М., 1989.