МБОУ «Воргинская средняя школа» МО – Ершичский район Смоленской области

«Метеорологические и фенологические наблюдения и составление прогноза погоды»

(социальный проект)

Подготовили обучающиеся

МБОУ «Воргинская средняя школа»

Руководитель учитель географии

Беспалова Е.А.

с. Ворга, 2016 – 2017 уч. г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. История наблюдения за погодой

1.1. Из истории фенологии

1.2. История гидрометеорологических наблюдений

ГЛАВА 2. Изготовление метеостанции в домашних условиях

ГЛАВА 3. Народное «погодоведение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение

Наши далекие предки находились в большой зависимости от превратностей погоды. Они не понимали сути и закономерности природных явлений и все непонятное объясняли наличием сверхъестественной, «божественной» силы: по «воле богов» всходило солнце, шел дождь, пересыхали реки, налетал ветер.

До появления специальных приборов прогноз погоды основывался исключительно на визуальных наблюдениях за атмосферными явлениями, позволивших еще в древности установить некоторые закономерности. Приобретенный опыт продолжал развиваться и накапливаться и в течение многих веков передавался из поколения в поколение.

Народные приметы о погоде основываются на наблюдениях за состоянием неба, солнца, луны, наблюдениях за растениями, а также за поведением животных. И если все согласны, что краткосрочные прогнозы погоды по народным приметам, как правило, сбываются и это можно объяснить с научной точки зрения, то объяснить, как по погоде определенных дней или по поведению животных определяется погода на длительный период времени, довольно сложно.

В настоящее время сведения о состоянии погоды получают с метеорологических станций. Метеостанции существуют для изучения погоды и климата, для решения многих научных задач. На них ведутся наблюдения за состоянием атмосферы по единой программе, в строго установленные сроки, в определённой последовательности.

Интересует погода хотя бы время от времени практически всех людей. Она постоянная тема разговоров, но знаем мы о ней далеко не всё. Как можно наблюдать за погодой в домашних условиях и составлять прогноз заинтересовало ребят нашего класса.

Цель работы: Проведение фенологических и метеорологических наблюдений и исследование достоверности различных видов примет, изготовление метеостанции в домашних условиях и наблюдение за изменениями погоды.

Задачи:

познакомиться с историей фенологии;

изготовить метеостанцию в домашних условиях;

наблюдать за изменениями температуры воздуха, направлением и силой ветра, осадками и записывать результаты наблюдений в таблицу;

познакомиться с народным « погодоведением»;

предсказать погоду на будущие весну и лето.

Объект исследования: Погода на территории своего населённого пункта.

Предмет исследования: Метеорологические и фенологические наблюдения за погодой с. Ворга.

Методы и приемы исследования:

Метод анализа литературы.

Метод моделирования.

Метод наблюдения.

Метод причинно-следственного анализа.

Гипотеза: Мы предполагаем, что:

Вести наблюдение за состоянием погоды можно в домашних условиях.

По погоде определенных дней можно приблизительно предсказать погоду на длительный период времени.

Практическая значимость:

Данную работу можно использовать на уроках географии при изучении тем раздела «Атмосфера» в 5- 6 классах.

Результаты работы можно использовать при планировании работы на пришкольном и приусадебном участках.

Этапы исследования.

| Содержание этапа | Участники этапа | Временной промежуток |

| Постановка задачи |

| Ноябрь 2016 г. |

| Обзор литературы, сбор информации |

| Ноябрь - Декабрь 2016 г. |

| Изготовление приборов для наблюдений. |

| Январь – 2017 г. |

| Проведение исследования, обработка результата |

| Декабрь - февраль 2017 г. |

| Написание отчета |

| Февраль - 2017 г |

План работы

1. Формирование названия проекта, его целей, задач и направлений

2. Создание инициативной группы, в задачу которой входит координирование всей проектной деятельности

3. Проведение социологического опроса среди учащихся 5-9 классов по вопросу о значении метеонаблюдений.

4. Поэтапная реализация проекта.

5. Подведение итогов выполненной работы.

Время реализации проекта

2016- 2017 учебный год.

ГЛАВА 1. История наблюдения за погодой.

Глава 1.1. Из истории фенологии.

Фенология - система знаний о сезонных явлениях природы, сроках их наступления и причинах, определяющих эти сроки.

В России самым старинным считается рукописный календарь, датированный 1670 годом, а первым печатным календарем следует считать «Святцы или календарь, изданный Копиевским в Амстердаме и датированный 1702 годом.

Первая мысль о необходимости вести наблюдения за сезонными явлениями природы в России принадлежала Петру I.

В 1721 году Петр I писал из Москвы в Петербург А.Д. Менишкову: «Когда деревья станут раскидываться, тогда велите присылать нам весточки оных, понедельно, наклеивши на бумагу с подписями чисел, дабы узнать, где ранее началась весна». А указом государя, изданным 28 марта 1722 года, предписывалось адмиралу Крюйсу вести систематические записи о состоянии погоды в Петербурге.

Во второй половине XVIII века караульным у Кремлевской стены вменялось в обязанность отмечать состояние мороза, наступление метели, толщину снежного покрова, характер ветра, града, грозы и другие показатели погоды.

С1864 года начал издаваться «Киевский народный календарь» с предсказаниями погоды на каждый месяц. Его целью было «дать народу знание в популярной форме на строго научно изложенных статьях и в справочном отделе, приноровленном к нуждам народа». Теперь эта задача метеорологии- науке о погоде. Она получила свое название от греческого слова «метеора»- «нечто в небе».

После революции 1917 года метеорология продолжала совершенствоваться. В настоящее время гидрометеорологическая служба располагается тысячами наблюдательных станций, множеством обсерваторий и целым рядом научно-исследовательских учреждений.

Глава 1.2. История гидрометеорологических наблюдений.

Метеорология – наука о воздушной оболочке Земли.

Первое метеорологическое наблюдение зарегистрировано Галилеем в 1601 год. В 1654 была создана первая метеорологическая сеть наблюдений Фердинандо Медичи. Первые карты погоды появились в 1841 году. Регулярные наблюдения за погодой и измерения температуры начались в Центральной Англии в 1659-м году, в связи, с чем британская метеорологическая служба считается старейшей в мире. В России постоянные наблюдения за погодой начались в конце XVII века. 10 апреля 1722 года по указу Петра Великого, в Санкт- Петербурге, начались систематические наблюдения за погодой, а в 1724 году образована первая в России метеорологическая станции. С декабря 1725 при Академии наук стали проводиться наблюдения с использованием барометра и термометра. Официально началом гидрометеорологической службы в России считают апрель 1834 года - когда царем Николаем I был подписан Указ «Об образовании Нормальной обсерватории». В1879 г. А. Я. Купфером начаты систематические наблюдения в России, он же, еще в 1850 году, призвал все страны начать наблюдения в области метеорологии. В период 1891-1913 гг. организованы наблюдения на 30 метеорологических и 15 гидрологических постах, открыты метеостанции в 15 пунктах.

Организация сети метеорологических станций в Сибири началась еще в XVIII веке участниками Великой Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. В течение XIX века в Сибири было открыто 7 станций: Томск (1830г.), Кузнецк (1836г.), Канск (1837г.), Барнаул (1838г.), Салаир (1874г.), Мариинск (1884г.), Нарым (1890г.).

Наблюдение за состояние атмосферы на метеорологических станциях (2) ведётся с помощью разных п риборов.

риборов.

2.

1.

Барометр (1) – прибор для измерения атмосферного давления. Атмосферное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба. Первый барометр был ртутный.

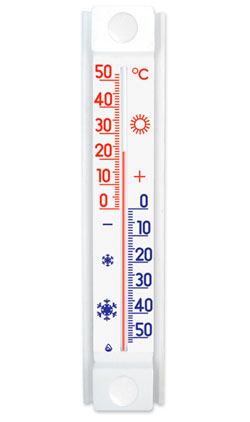

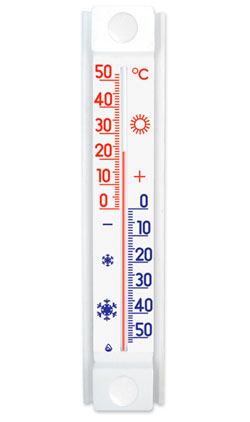

Термометр (3) – прибор для измерения температуры воздуха.  3.

3.

Для определения направления и скорости ветра используют флюгер и анемометр (4).

4.

4.

5.

5.

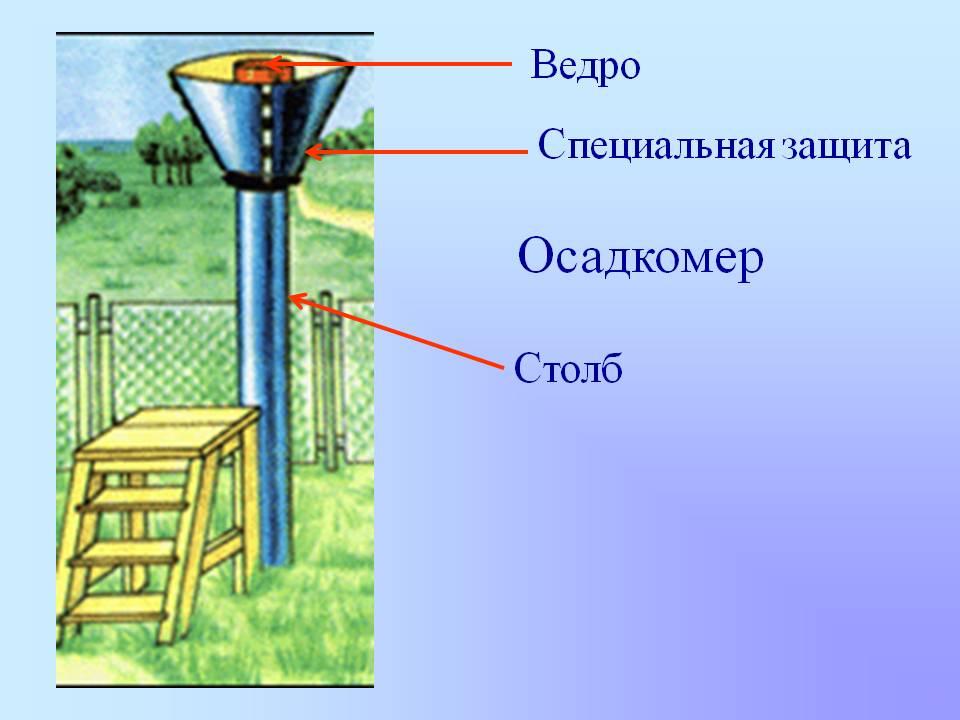

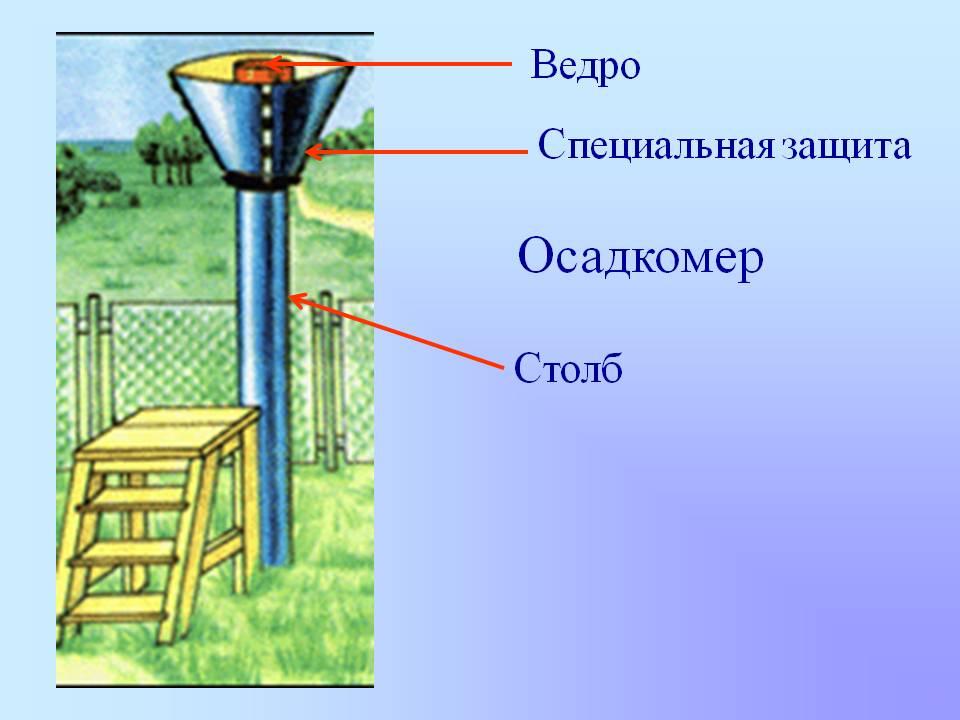

С помощью осадкомера (5) определяется количество осадков, которое выпало в течение суток.

Кроме этих приборов на метеостанциях есть и много других, которые определяют состояние атмосферы.

Глава 2. Изготовление метеостанции в домашних условиях

Заинтересовавшись работой метеослужбы, мы решили построить метеостанцию в домашних условиях и наблюдать за изменениями температуры воздуха, направлением ветра и осадками.

Для этого мы изготовили и приобрели несколько приборов.

ТЕРМОМЕТР. Этот прибор приобрели в магазине. В продаже есть различные модели, которые могут показывать самую высокую и самую низкую температуру за сутки. Установили термометр в безопасном месте в тени. Чтобы термометр более точно показывал температуру воздуха его нужно установить на северной стороне дома, где всегда тень.

ОСАДКОМЕР. Этот прибор позволял нам измерить количество осадков, выпавших за сутки в миллиметрах. Для этого мы разрезали прозрачную пластмассовую бутылку, и, перевернув верхнюю часть, вставили ее в нижнюю. Собранные осадки не будут испаряться. Так как зимой осадки выпадают в виде снега, мы один раз в сутки заносили осадкомер в тепло, снег таял, и мы определяли в миллиметрах количество воды.

ФЛЮГЕР. Этот прибор показывает направление и силу ветра. Этот прибор мы изготовили сами. (приложение №1) Наш флюгер показывает только направление ветра. Мы установили коробку по компасу так, чтобы длинные боковые стороны коробки были направлены вдоль линии «север-юг». По направлению флажка определяли, с какой стороны дул ветер.

БАРОМЕТР. С помощью нашего самодельного барометра (приложение № 2), мы не можем определить силу атмосферного давления, но зато смогли убедиться в том, что давление существует. По результатам нескольких наблюдений сделали вывод об изменении давления в эти дни. Если давление повышалось, край трубочки поднимался выше первой отметки. Если давление понижалось, то край трубочки опускался ниже первой отметки на несколько миллиметров.

Каждый день в определенное время (или даже 2 раза в день) обходили свои приборы и записывали их показания, а затем сравнивали с официальным прогнозом погоды (приложение № 3).

В результате наших наблюдений мы выяснили, что прогноз погоды и наши наблюдения почти всегда совпадали.

Глава 3. Народное «погодоведение». Люди говорили: «Много дней в году, и каждому своя примета». Мы решили проверить, как по народным приметам можно предсказать погоду.

По современному исчислению времени, зима начинается 1 декабря.

Декабрь - непростой месяц. Он завершает год, начинает зиму. Его прозвали «студень» или «стужайло». Такое название говорит само за себя, но это не значит, что он самый холодный месяц. Капризна и переменчива погода в декабре; выпавший снег смывается дождем, и снова сильные ветры наметают снежные сугробы. Водоемы скованы толстым льдом. Во второй половине месяца чаще бывают солнечные дни и погода становится устойчивее.

| Примета | Прогноз |

|

|

|

|

|

| 1 декабря «Платон и Роман». Примечали: каков «Платон и Роман»- такова зима. | Переменная облачность, ветер Ю-З, слабый, температура -1 С. Вывод: зима должна быть тёплой, малоснежной. |

|

|

|

|

|

| 3 декабря. «Прокл» Примечали: «Если 3 декабря снег, то и 3 июня дождь» | День пасмурый. Ветер южный, порывистый. Снега нет. Температура - 4 С. Вывод: 3 июня дождя не будет. |

|

|

|

|

|

| Если декабрь теплый и сырой, то зима будет затяжная, а весна поздняя и холодная. Декабрь холодный, снежный, с частыми ветрами и инеем – к урожаю. | Декабрь выдался относительно теплый и сырой. Следует ждать холодную позднюю весну. |

|

|

|

|

|

| 29 декабря. «Пророк Агей». Примечали: «Коли утром на Агея большой мороз, то он простоит до крещения» | День ясный. Температура воздуха -6 С. Вывод: до 19 января сильных морозов не будет. |

Вывод: Часть прогнозов, о зимней погоде подтвердилась. Зима относительно тёплая, до 19 января сильных морозов не наблюдалось.

Январь - середина зимы и начало года. В народе январь называют Сечень и Просинец. В январе часто выпадает много снега, а метели надувают сугробы, часто бывают сильные морозы. По январской погоде судят о предстоящей весне. Издавна говорили: «Коли в январе март, бойся в марте января». «зима по лету, лето по зиме».

| Примета | Прогноз |

|

|

|

|

|

| 5 января. «Федул». В этот день обращали внимание на ветер: «Ветер подул - к урожаю» | Переменная облачность. Небольшой снег. Ветер северный, слабый. Температура - 12 С. Вывод: год неурожайный. |

|

|

|

|

|

| 7 января- «Рождество». «Если в этот день тепло - весна будет холодная» | Переменная облачность. Ветер западный. Температура -10 С. Вывод: весна должна быть холодной. |

|

|

|

|

|

| 19 января «Крещение» Примечали: «Ясная и холодная погода - к засушливому лету, пасмурно и снежно - к хорошему лету» | Переменная облачность. Ветер Ю-З. температура – 11 С, к вечеру -19 С Слабый снег. Вывод: лето не будет засушливым. |

|

|

|

|

|

| 21 января - Емельян - Накрути Буран "Коли на Емельяна подует с юга - лето будет грозное". | Пасмурно. Снег. Температура - -15 С днём, к вечеру похолодало до -22 С. Ветер западный. Вывод: Лето не грозное. |

|

|

|

|

|

| 24 января - Федосий Весняк Если выдавалась тёплая погода, предвещала раннюю весну | Температура -12 С. Пасмурно. Снег. Ветер западный. Вывод; весна будет поздняя. |

|

|

|

|

|

| 25 января- Татьянин день Угадывают летнюю погоду: "Если на Татьяну идёт снег - лето будет дождливое". | Переменная облачность. Температура –-13 С. Снег. Вывод: лето не будет засушливым.

|

|

|

|

|

|

| 31 января- Афанасий и Кирилл. "Если на Афанасия вьюга и метель - весна затянется". | .Температура - 12. Пасмурно. Слабый ветер (западный). Вывод: весна будет короткой. |

Вывод: Январь - умеренно-холодный месяц. Следовательно, первая декада июля ожидается прохладной, начало августа – жарким и засушливым.

Средняя температура – 12,4 С.

Февраль, месяц частых метелей и морозов, называли Вьюговой или Снежень. Дни в феврале яркие, солнечные, но холодные. Солнышко светит, да не греет.

В народе говорят: «Как февраль ни злись, а весной пахнет».

| Примета | Прогноз |

|

|

|

|

|

| 1 февраля. Макар. Примечали: «Если на Макара капель и ясная погода – к ранней весне». | Температура - 4. Холодный северо-западный ветер. Пасмурно. Вывод: весна поздняя. |

|

|

|

|

|

| 2 февраля - Ефим. "На Ефимия в полдень солнце - будет ранняя весна". | Температура - 6. Пасмурно. Вывод: весна будет поздняя. |

|

|

|

|

|

| 6 февраля. Аксинья. Примечали: «Какова Аксинья - такова и весна». «На Аксинью солнышко - весна красна» | Первая половина дня – пасмурно, вторая – ясно. Температура – - 4. Вывод: Первая декада весны – холодная, вторая – тёплая. |

|

|

|

|

|

| 10 февраля- Ефрем Сирин. Ефремов день."Пронёсся ветер на Ефрема - лето будет сырое и холодное».

| Температура – - 4. Ветра нет. Вывод: лето тёплое и сухое. |

Вывод: Мы поняли, что за явлениями природы люди наблюдали и продолжают наблюдать. Познакомившись с народными приметами, мы теперь можем предсказать погоду. По народным приметам весна в этом году будет поздней.

Заключение.

Познакомившись с работой метеорологических приборов, изучив литературу и информацию, полученную из Интернета, проведя небольшие исследования, свои наблюдения за изменением погоды, мы узнали, что незаметные на первый взгляд метеостанции, являются незаменимым звеном огромной всемирной метеорологической сети. На основе наблюдений, которые ведутся на метеостанциях, составляются прогнозы погоды и отслеживаются глобальные процессы и явления природы.

Так же мы выяснили, что народные приметы отражают многолетние наблюдения людей за погодой и имеют определенную ценность. Народные приметы достаточно верны, но сделать абсолютно достоверный прогноз погоды, опираясь только на народные приметы, невозможно. Наша гипотеза подтвердилась частично.

Ежедневные наблюдения за погодой помогли нам понять, как же трудна и ответственна работа у метеорологов. Мы поняли, что за явлениями природы люди наблюдали и продолжают наблюдать. Познакомившись с народными приметами, мы теперь можем предсказать погоду. В результате наших наблюдений мы выяснили, что прогноз погоды и наши наблюдения почти всегда совпадали.

Мы будем продолжать свои наблюдения и проверим, сбудется ли наш прогноз на весну и лето.

Нашу работу можно использовать на уроках географии при изучении тем раздела «Атмосфера» в 5 и 6 классах, а так же результаты наблюдений можно использовать при планировании работы на пришкольном участке и дома на приусадебном участке.

ЛИТЕРАТУРА.

Учебник. География. Начальный курс: 5 класс. А.А.Летягин. – М.; Вентана-Граф,2012.

Хроника одной души (Народный календарь). А.Н.Стрижев. – М,; Мол. Гвардия, 1991.

Городецкий О. А., Гуральник И. И., Ларин В. В. Метеорология, методы и технические средства наблюдений. — 2-е изд. — Л.: Гидрометеоиздат, 1991.

http;//ru.wikipedia.org./wiki/

http://go.mail.ru/search

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Инструкция по изготовлению флюгера.

Материалы: картон, карандаш, компас, деревянный стержень, клей, две катушки для ниток и небольшая коробка.

План работы

Приклейте одну катушку для ниток на дно коробки так, как показано на рисунке.

Заполните коробку песком до верхнего торца катушки.

На крышке коробки сделайте отверстие так, чтобы оно было расположено над отверстием первой катушки. Приклейте вторую катушку так, чтобы её отверстие совпадало с отверстием на крышке коробки. Вставьте деревянный стержень во вторую, а затем в первую катушки. Положение стержня должно быть вертикальным, чтобы он мог свободно вращаться. Прикрепите к стержню вырезанный из картона треугольный флажок, к которому приклейте карандаш, как показано на рисунке.

Установите коробку по компасу так, чтобы длинные боковые стороны коробки были направлены вдоль линии «север-юг». На крышку коробки положите тетрадный лист в клетку.

Карандаш будет оставлять на тетрадном листе отметки. По этим отметкам можно определить направление, откуда дул ветер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

Инструкция по изготовлению барометра.

Материалы: стеклянная банка, воздушный шарик, ножницы, канцелярская резинка, основание прибора из картона или фанеры, резиновый клей, толстая пластиковая трубочка, лист картона, строительный уровень.

План работы

Срежьте часть шарика с отверстием для надувания. Оставшуюся часть шарика натяните на банку. Плотно закрепите шарик на горлышке банки с помощью канцелярской резинки так, чтобы воздух не попадал и не выходил из банки.

Закрепите банку на основании прибора, используя пластилин, двухсторонний скотч или резиновый клей.

У пластиковой трубочки отрежьте один кончик под углом. Приклейте маленькой каплей резинового клея необрезанный конец пластиковой трубочки к шарику так, чтобы этот край немного не доходил до середины горловины банки. Это будет стрелка прибора.

Лист картона сложите так, чтобы получилась треугольная фигура. Приклейте фигуру к основанию прибора, поставив её на торец.

С помощью строительного уровня установите основание прибора так, чтобы трубочка находилась в строго горизонтальном положении.

Теперь можно начать наблюдение за изменением давления атмосферного воздуха. Сделайте на картонной треугольной фигуре отметку положения острого конца трубочки, рядом с отметкой запишите дату наблюдения. В последующие дни сделайте ещё отметки.

риборов.

риборов.

3.

3.  4.

4. 5.

5.