ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«БАРАБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрена на заседании

ЦМК ОГСЭД

Протокол № ___________

от ____________ 2018 г.

Председатель ЦМК

Хританкова Н. Ю.

(Ф. И. О.)

______________________

(подпись)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

КОМБИНИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

Дисциплина: «Физика»

Раздел 3 Электродинамика. Колебания и волны. Оптика

Тема 3.19 Энергия электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым.

Разработчик – преподаватель Вашурина Т. В.

2018

СОДЕРЖАНИЕ

| Методический лист | 3 |

| Примерная хронокарта занятия | 5 |

| Исходный материал | 9 |

| Приложение №1 Контроль знаний по предыдущей теме | 14 |

| Приложение №2 Задания для закрепления и систематизации новых знаний | 20 |

| Приложение №3 Задания для предварительного контроля знаний | 20 |

| Приложение №4 Контролирующий материал | 21 |

| Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов | 22 |

| Список использованных источников | 24 |

Выписка из рабочей программы дисциплины «Физика»

для специальности 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов |

| Тема 3.19 Энергия электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым.

| Содержание учебного материала | 2

|

| Волновые явления. Электромагнитные волны и их свойства. Энергия электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |

| Лабораторная работа | - |

| Практическое занятие | - |

| Контрольная работа | - |

| Самостоятельная работа обучающихся: - написание доклада: «Изобретение радио А. С. Поповым»; - работа с учебником [2, с. 140-151]; | 1 |

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Тип занятия: комбинированный урок.

Вид занятия: беседа, объяснение с демонстрацией наглядных пособий, решение задач.

Продолжительность: 90 минут.

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

Учебные цели: сформировать представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений через изучение понятия энергии электромагнитных волн; рассмотреть историю изобретения радио А. С. Поповым; способствовать формированию умения владеть основополагающими физическими понятиями, уверенно пользоваться физической терминологией и символикой. Способствовать формированию умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения упражнений (ОК 2).

Развивающие цели: развивать интерес к будущей профессии, понимание сущности и социальной значимости (ОК 1), способствовать формированию умения решать физические задачи.

Воспитательные цели: способствовать развитию коммуникативных способностей; создавать условия для развития скорости восприятия и переработки информации, культуры речи; формировать умение работать в коллективе и команде (ОК 6).

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный с использованием информационных технологий, репродуктивный.

Место проведения: аудитория колледжа.

МОТИВАЦИЯ

Тема 3.19 «Энергия электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым» входит в программу по учебной дисциплине «Физика» и имеет большое значение, т.к. знания, полученные при изучении данной темы необходимы для изучения многих тем как в рамках программы по физике, так и при изучении смежных дисциплин (химия, биология, математика).

Становление научной медицины было бы невозможно без достижений в области естествознания и техники, методов объективного исследования больного и способов лечения.

В процессе развития медицина дифференцировалась на ряд самостоятельных отраслей. В терапии, хирургии и др. областях медицины широко используются достижения физической науки и техники. Физика помогает диагностике заболеваний.

На данное занятие отводится 2 учебных часа. Во время комбинированного занятия проводится актуализация знаний в форме устного опроса, с целью проверки остаточных знаний, которые необходимых при изучении нового материала; непосредственное изучение нового материала; первичного закрепление нового материала с помощью решения задач по данной теме. Контроль уровня усвоения нового материала проводится в форме тестирования студентов. Каждому образованному человеку необходимо непрерывно пополнять свои знания в области физики, развивать интерес к будущей профессии, понимать сущность и социальную значимость (ОК 1), научиться организовывать свою деятельность, уметь выбирать методы и способы выполнения задач и в дальнейшем оценивать их качество (ОК2), а также необходимо для будущего медицинского работника научится работать в коллективе и команде (ОК6).

ПРИМЕРНАЯ ХРОНОКАРТА КОМБИНИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ

| п/№ | Наименование этапа | Время | Цель этапа | Деятельность | Оснащение |

| преподавателя | студентов |

| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |

-

| Организационный этап | 2 | Организация начала занятия, формирование способности организовывать собственную деятельность (ОК 2). | Приветствие. Проверка готовности аудитории. Отмечает отсутствующих студентов в журнале. | Староста называет отсутствующих студентов. Студенты приводят в соответствие внешний вид, готовят рабочие места. | Журнал, тетради для конспектов.

|

-

| Контроль знаний по предыдущей теме | 15 | Оценка уровня сформированности знаний по предыдущей теме. Развитие грамотной речи обучающихся, самоконтроль своих знаний.

| Инструктирует и проводит контроль знаний.

| Повторяют домашнее задание, отвечают устно. | Вопросы для устного опроса. Приложение 1.

|

-

| Мотивационный этап и целеполагание | 3 | Развитие интереса к будущей профессии, понимания сущности и социальной значимости (ОК 1), установка приоритетов при изучении темы.

| Объясняет студентам важность изучения данной темы, озвучивает цели занятия. | Слушают, задают вопросы, записывают новую тему в тетради. | Методическая разработка комбинированного занятия, мультимедийная презентация. |

-

| Изложение исходной информации | 20 | Формирование знаний, понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии (ОК 1), Формирование представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений через изучение понятия энергии электромагнитных волн; рассмотреть историю изобретения радио А. С. Поповым; способствовать формированию умения владеть основополагающими физическими понятиями, уверенно пользоваться физической терминологией и символикой.

| Излагает новый материал, демонстрирует презентацию. | Слушают, читают материал на слайдах, записывают. | Методическая разработка (исходный материал), мультимедийное оборудование, мультимедийная презентация. |

-

| Выполнение заданий для закрепления знаний | 15 | Закрепление, систематизация, обобщение новых знаний. Отработать навык решения задач. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов решения задач, оценка их выполнения (ОК2). | Инструктирует и контролирует выполнение заданий, обсуждает правильность ответов, отвечает на вопросы студентов. | Выполняют задания, слушают правильные ответы после выполнения, вносят коррективы, задают вопросы. | Физика 11 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы А. Кирик стр. 38 средний уровень №1-5.

|

-

| Предварительный контроль новых знаний | 10

| Оценка эффективности занятия и выявление недостатков в новых знаниях. | Инструктирует и проводит контроль. | Устно отвечают на вопросы. | Вопросы для предварительного контроля знаний. Приложение 3. |

-

| С. р. Итоговый контроль. Взаимопроверка | 20 | Закрепление материала, формирование умения делать выводы, обобщать.

Формирование умения работать в команде (ОК6). Контроль усвоения знаний и умений учащихся. | Контролирует ход работы.

Контролирует взаимопроверку, поясняет критерии оценки. | Работают в малых группах, решают задачи по образцу (письменно).

Предоставляют выполненное задание, сопоставляют ответы с эталонами, выставляют оценки.

| Контролирующий материал. Приложение 4.

Слайд презентации с эталонами ответов и критериями отметки. |

-

| Подведение итогов занятия | 3 | Развитие эмоциональной устойчивости, дисциплинированности, объективности оценки своих действий, умения работать в коллективе и команде (ОК6). | Оценивает работу группы в целом. Объявляет оценки, мотивирует студентов, выделяет наиболее подготовленных.

| Слушают, участвуют в обсуждении, задают вопросы. | Журнал группы.

|

-

| Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов | 2 | Определить объем информации для самостоятельной работы студента, обратить внимание на значимые моменты.

| Дает задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, инструктирует о правильности выполнения, критериях оценивания. | Записывают задание. | Слайд презентации с домашним заданием. |

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

План изложения учебного материала по теме

«Энергия электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым»

План:

- Электромагнитное поле

- Свойства электромагнитных волн

Связь между скоростью распространения ЭМВ и длиной ее волны

Энергия электромагнитной волны

Диапазон электромагнитных волн

- Принцип радиосвязи

Из истории изобретения радио

- Электромагнитное поле

В 1860-1865 гг. один из величайших физиков XIX века Джеймс Клерк Максвелл создал теорию электромагнитного поля. Согласно Максвеллу явление электромагнитной индукции объясняется следующим образом. Если в некоторой точке пространства изменяется во времени магнитное поле, то там образуется и электрическое поле. Если же в поле находится замкнутый проводник, то электрическое поле вызывает в нем индукционный ток. Из теории Максвелла следует, что возможен и обратный процесс. Если в некоторой области пространства меняется во времени электрическое поле, то здесь же образуется и магнитное поле.

Таким образом, любое изменение со временем магнитного поля приводит к возникновению изменяющегося электрического поля, а всякое изменение со временем электрического поля порождает изменяющееся магнитное поле. Эти порождающие друг друга переменные электрические и магнитные поля образуют единое электромагнитное поле.

- Свойства электромагнитных волн

Важнейшим результатом, который вытекает из сформулированной Максвеллом теории электромагнитного поля, стало предсказание возможности существования электромагнитных волн. Электромагнитная волна - распространение электромагнитных полей в пространстве и во времени.

Источник электромагнитного поля - электрические заряды, движущиеся с ускорением.

Электромагнитные волны, в отличие от упругих (звуковых) волн, могут распространяться в вакууме или любом другом веществе.

Электромагнитные волны в вакууме распространяются со скоростью c=299 792 км/с, то есть со скоростью света.

В веществе скорость электромагнитной волны меньше, чем в вакууме. Соотношение между длиной волна, ее скоростью, периодом и частотой колебаний, полученные для механических волн выполняются и для электромагнитных волн:

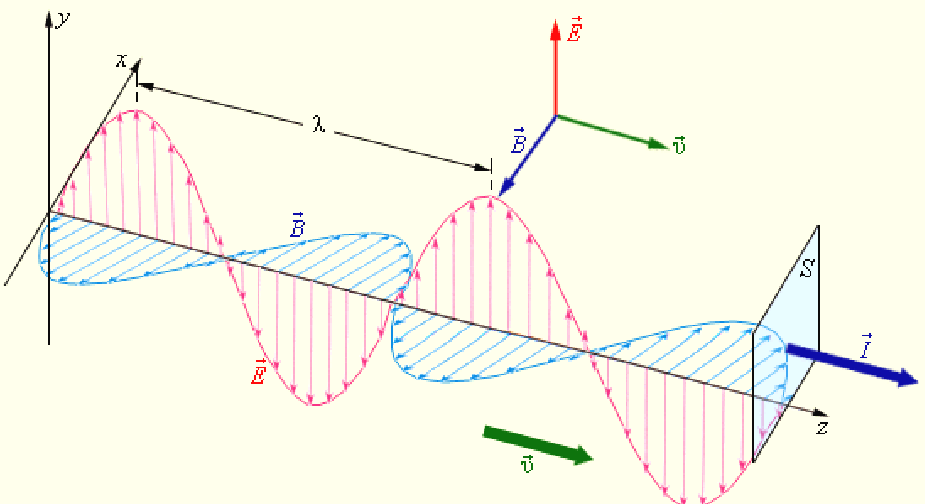

Колебания вектора напряженности E и вектора магнитной индукции B происходят во взаимно перпендикулярных плоскостях и перпендикулярно направлению распространения волны (вектору скорости).

Электромагнитная волна переносит энергию.

В любой момент времени три вектора E, B, V взаимно перпендикулярны друг другу.

При распространении электромагнитной волны нет возмущающейся среды.

Скорость распространения электромагнитных волн имеет конечное значение. Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме равна

с=3*108 м/с.

Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме c является одной из фундаментальных физических постоянных. Не путать с секундой!

В другой среде (не в вакууме) скорость распространения ЭМВ меньше с.

3. Связь между скоростью распространения ЭМВ и длиной ее волны:

λ = VT = V/ ν для среды

λ = cT λ = c/ ν для вакуума

Энергия электромагнитной волны пропорциональна четвертой степени частоты

W~ ν4

4.Энергия электромагнитной волны

Как показывает опыт, электромагнитные волны могут производить различные действия: нагревание тел при поглощении света, вырывание электронов с поверхности металла под действием света (фотоэффект). Это свидетельствует о том, что электромагнитные волны переносят энергию. Эта энергия заключена в распространяющихся в пространстве электрическом и магнитном полях.

В курсе электричества и магнетизма было показано, что объемная плотность энергии электрического поля равна

|   , ,

| (1.1) |

а магнитного поля –

|   , ,

| (1.2) |

где ![]() и

и ![]() – электрическая и магнитная постоянные. Таким образом, полная плотность энергии электромагнитной волны равна

– электрическая и магнитная постоянные. Таким образом, полная плотность энергии электромагнитной волны равна

|   . .

| (1.3) |

5.Диапазон электромагнитных волн. Свет является электромагнитной волной определенного диапазона длин волн.

λ = 400 – 800 нм.

Вокруг нас сложный мир электромагнитных волн различных частот: излучения мониторов компьютеров, сотовых телефонов, микроволновых печей, телевизоров и др. В настоящее время все электромагнитные волны разделены по длинам волн на шесть основных диапазонов.

Радиоволны - это электромагнитные волны (с длиной волны от 10000 м до 0,005 м), служащие для передачи сигналов (информации) на расстояние без проводов. В радиосвязи радиоволны создаются высокочастотными токами, текущими в антенне.

Электромагнитные излучения с длиной волны, от 0,005 м до 1 мкм, т.е. лежащие между диапазоном радиоволн и диапазоном видимого света, называются инфракрасным излучением. Инфракрасное излучение испускают любые нагретые тела. Источником инфракрасного излучения служат печи, батареи, электрические лампы накаливания. С помощью специальных приборов инфракрасное излучение можно преобразовать в видимый свет и получать изображения нагретых предметов в полной темноте.

К видимому свету относят излучения с длиной волны примерно 770 нм до 380 нм, от красного до фиолетового цвета. Значение этого участка спектра электромагнитных излучений в жизни человека исключительно велико, так как почти все сведения об окружающем мире человек получает с помощью зрения.

Невидимое глазом электромагнитное излучение с длиной волны меньше, чем у фиолетового цвета, называют ультрафиолетовым излучением. Оно способно убивать болезнетворные бактерии.

Рентгеновское излучение невидимо глазом. Оно проходит без существенного поглощения через значительные слои вещества, непрозрачного для видимого света, что используют для диагностики заболеваний внутренних органов.

Гамма-излучением называют электромагнитное излучение, испускаемое возбужденными ядрами и возникающее при взаимодействии элементарных частиц.

- Принцип радиосвязи

Колебательный контур используют как источник электромагнитных волн. Для эффективного излучения контур "открывают", т.е. создают условия для того, чтобы поле "уходило" в пространство. Это устройство называется открытым колебательным контуром - антенной.

Радиосвязью называется передача информации с помощью электромагнитных волн, частоты которых находятся в диапазоне от  до

до  Гц.

Гц.

Радар (радиолокатор) - устройство, которое передает ультракороткие волны и тут же их принимает. Излучение осуществляется короткими импульсами. Импульсы отражаются от предметов, позволяя после приема и обработки сигнала установить дальность до предмета.

Из истории изобретения радио

Русский ученый Александр Степанович Попов стал одним из первых, кто в России решился заняться изучением электромагнитных волн. А начал он освоение электромагнитных волн с повторения опытов, которыми занимался Герц. Но в процессе работы Попову удалось найти более чувствительный и надежный способ приема электромагнитных волн. Ему удалось усовершенствовать приборы так, что в его приемных резонаторах стали появляться довольно таки сильные искры.

Со временем Александр Степанович смог построить приемник, который показывал высокую чувствительность к электрическим волнам. Кстати, особенности этого приемника в радиоаппаратуре применяют, по сей день. Чтобы чувствительность этого приемника увеличить Попов применил явление резонанса и изобрел приемную антенну.

Еще одной значимой особенностью приемника, изобретенного Поповым, был способ регистрации волн, где вместо искры был применен когерер.

Когерер – это такой прибор, который был сделан в виде трубки с двумя электродами. Внутри этой трубки находились мелкие металлические опилки, а в оба ее конца вводились провода, которые соприкасались с этими опилками.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДЫДУЩЕЙ ТЕМЕ (устно)

«Механические волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны»

Механические волны.

Механизм образования волны

Виды волн.

Длина волны, скорость распространения волны и соотношение между ними.

Звуковые волны и их свойства.

Скорость звука в различных средах.

Звук в газах.

Звук в жидкостях.

Звук в твердых телах.

Эталоны ответов:

1. Механические волны.

Еще одним видом движения являются волны. Если в каком-нибудь месте твердой, жидкой или газообразной среды возбуждены колебания частиц, то вследствие взаимодействия атомов и молекул среды колебания начинают передаваться от одной точки к другой с конечной скоростью. Процесс распространения колебаний в среде называется волной.

Примеры: волнение хлебной нивы, волны по поверхности воды, волны в резиновом жгуте, сейсмические волны.

Отличительной особенностью этого движения, делающей его уникальным, является то, что в волне распространяются не сами частицы вещества, а изменения в их состоянии (возмущения), т.е. переносит энергию с конечной скоростью.

2. Механизм образования волны:

Первая точка получает толчок вверх и начинает колебания, а за счет упругих связей между частицами среды и за счет инертных свойств среды, в колебательное движение вовлекаются все новые и новые частицы среды. На чертеже справа показано, как распространяется поперечная волна. Количество частиц среды (на рисунке – кружочков) остается постоянным. Каждый из них лишь смещается вверх-вниз, то есть совершает колебания около "своего" положения равновесия. Тем не менее, волна переносит энергию из левой части среды в правую. Ведь распространение колебаний на участки среды, прежде находившиеся в покое, и означает распространение (передачу) энергии. Среда называется упругой, если между ее частицами существуют взаимодействия, препятствующие какой-либо деформации этой среды. Упругая вона – процесс распространения колебаний в упругой среде (твердое тело, жидкость, газ).

3. Виды волн:

| Поперечные волны | Продольные волны |

| На верхнем чертеже вы видите поперечную волну, а на нижнем – продольную. Обе они бегут вправо. Однако частицы среды на верхнем чертеже колеблются вверх-вниз, а на нижнем – влево-вправо. Другими словами, колебания частиц поперечной волны происходят перпендикулярно (поперек) направлению распространения волны, а колебания частиц продольной волны – вдоль этого направления. |

| Распространение поперечного волнового импульса по натянутому резиновому жгуту. Если при распространении волны частицы среды испытывают смещение в направлении, перпендикулярном направлению распространения, такая волна называется поперечной. Поперечные волны могут существовать лишь в твердых телах. Это объясняется тем, что для распространения такой волны необходимо "жесткое" расположение частиц среды, чтобы между ними могли возникать силы упругости. Например: в струне, жгуте, земной коре. Особенности: чередование гребней и впадин. | Распространение продольного волнового импульса по упругому стержню. Если смещение частиц среды происходит в направлении распространения волны, такая волна называется продольной. Продольные волны – это периодические сгущения и разрежения среды. Поэтому такие волны могут существовать в любых телах – твердых, жидких, газообразных. Например: в пружине, рельсах, звуковые волны во всех упругих средах. Особенности: чередование участков сгущения и разрежения. |

Как в поперечных, так и в продольных волнах не происходит переноса вещества в направлении распространения волны. В процессе распространения частицы среды лишь совершают колебания около положений равновесия. Однако волны переносят энергию колебаний от одной точки среды к другой.

4. Длина волны. Скорость волны.

Каждая волна распространяется с некоторой скоростью. Под скоростью волны понимают скорость распространения возмущения. Скорость волны определяется свойствами среды, в которой эта волна распространяется.

Длиной волны называется расстояние, на которое распространяется волна за время, равное периоду колебания в ее источнике. Она равна расстоянию между соседними гребнями или впадинами в поперечной волне и между соседними сгущениями или разряжениями в продольной волне.

Длина волны: , где - длина волны []=м, v – скорость волны [v]=м/c, Т – период [Т]=с.

, где – частота волны []=1/с=Гц.

Скорость волны:

Скорость упругой волны тем больше, чем плотнее среда и чем выше температура.

5. Звуковые волны: это механические продольные волны определенного диапазона.

Источники звука: колеблющиеся тела (камертон, голосовые связки, струны).

Приемники звука: микрофон, ухо, телефон.

Звук, который слышит человек: акустический диапазон частотой от 16 Гц до 20000 Гц.

Если частота звука меньше 16 Гц, то его называют инфразвуком, если частота звука больше 20000 Гц, то его называют ультразвуком.

Скорость звука в различных средах.

Для распространения звука необходима упругая среда. В вакууме звуковые волны распространяться не могут, так как там нечему колебаться В этом можно убедиться на простом опыте. Если поместить под стеклянный колокол электрический звонок, то по мере выкачивания из-под колокола воздуха мы обнаружим, что звук от звонка будет становиться все слабее и слабее, пока не прекратится совсем.

Звук в газах.

Известно, что во время грозы мы сначала видим вспышку молнии и лишь через некоторое время слышим раскаты грома. Это запаздывание возникает из-за того, что скорость звука в воздухе значительно меньше скорости света, идущего от молнии.

Скорость звука в воздухе впервые была измерена в 1636 г. французским ученым М. Мерсенном. При температуре 20 °С она равна 343 м/с, т. е. 1235 км/ч. Заметим, что именно до такого значения уменьшается на расстоянии 800 м скорость пули, вылетевшей из пулемета Калашникова (ПК). Начальная скорость пули 825 м/с, что значительно превышает скорость звука в воздухе. Поэтому человек, услышавший звук выстрела или свист пули, может не беспокоиться: эта пуля его уже миновала. Пуля обгоняет звук выстрела и достигает своей жертвы до того, как приходит этот звук.

Скорость звука зависит от температуры среды: с увеличением температуры воздуха она возрастает, а с уменьшением — убывает. При 0 °С скорость звука в воздухе составляет 331 м/с.

В разных газах звук распространяется с разной скоростью. Чем больше масса молекул газа, тем меньше скорость звука в нем. Так, при температуре 0 °С скорость звука в водороде 1284 м/с, в гелии — 965 м/с, а в кислороде — 316 м/с.

Звук в жидкостях.

Скорость звука в жидкостях, как правило, больше скорости звука в газах. Скорость звука в воде впервые была измерена в 1826 г. Ж. Колладоном и Я. Штурмом. Свои опыты они проводили на Женевском озере в Швейцарии (рис. 53). На одной лодке поджигали порох и одновременно ударяли в колокол, опущенный в воду. Звук этого колокола с помощью специального рупора, также опущенного в воду, улавливался на другой лодке, которая находилась на расстоянии 14 км от первой. По интервалу времени между вспышкой света и приходом звукового сигнала определили скорость звука в воде. При температуре 8 °С она оказалась равной примерно 1440 м/с.

На границе между двумя разными средами часть звуковой волны отражается, а часть проходит дальше. При переходе звука из воздуха в воду 99,9 % звуковой энергии отражается назад, однако давление в прошедшей в воду звуковой волне оказывается почти в 2 раза больше. Слуховой аппарат рыб реагирует именно на это. Поэтому, например, крики и шумы над поверхностью воды являются верным способом распугать морских обитателей. Человека же, оказавшегося под водой, эти крики не оглушат: при погружении в воду в его ушах останутся воздушные «пробки», которые и спасут его от звуковой перегрузки.

При переходе звука из воды в воздух снова отражается 99,9 % энергии. Но если при переходе из воздуха в воду звуковое давление увеличивалось, то теперь оно, наоборот, резко уменьшается. Именно по этой причине, например, не доходит до человека в воздухе звук, возникающий под водой при ударе одним камнем о другой.

Такое поведение звука на границе между водой и воздухом дало основание нашим предкам считать подводный мир «миром молчания». Отсюда же и выражение: «Нем как рыба». Однако еще Леонардо да Винчи предлагал слушать подводные звуки, приложив ухо к веслу, опущенному в воду. Воспользовавшись таким способом, можно убедиться, что рыбы на самом деле довольно болтливы.

Звук в твердых телах.

Скорость звука в твердых телах больше, чем в жидкостях и газах. Если вы приложите ухо к рельсу, то после удара по другому концу рельса вы услышите два звука. Один из них достигнет вашего уха по рельсу, другой — по воздуху.

Хорошей проводимостью звука обладает земля. Поэтому в старые времена при осаде в крепостных стенах помещали «слухачей», которые по звуку, передаваемому землей, могли определить, ведет ли враг подкоп к стенам или нет Прикладывая ухо к земле, также следили за приближением вражеской конницы.

Твердые тела хорошо проводят звук. Благодаря этому люди, потерявшие слух, иной раз способны танцевать под музыку, которая доходит до их слуховых нервов не через воздух и наружное ухо, а через пол и кости.

Скорость звука в воздухе - 330 м/с. В жидкостях звук распространяется быстрее. В твердых телах – еще быстрее. В стальном рельсе, например, звук распространяется со скоростью - 5000 м/с.

Скорость распространения звуковых волн в разных средах неодинакова. Медленнее всего звук распространяется в газах. Именно поэтому гром сильно запаздывает после вспышки молнии. Если гроза от нас далеко, то раскат грома можно услышать даже спустя 10-20 секунд.

Высота тона зависит от частоты: чем больше частота, тем выше тон.

Громкость звука зависит от интенсивности звука, т.е. определяется амплитудой колебаний в звуковой волне. Наибольшей чувствительностью органы слуха обладают к звукам с частотами от 700 до 6000 Гц.

Эхо – звук, отраженный от преград (лес, горы, стены массивных сооружений).

Способ определения местоположения тел по отраженному от их поверхности ультразвукового сигнала называют эхолокацией.

Применение: для нахождения подводных лодок, косяков рыб, истинных размеров айсбергов.

В природе: летучие мыши ориентируются в пространстве с помощью эхолокации.

Критерии оценки:

Оценка «5» - на поставленный вопрос студент дал полный развернутый ответ и ответил на дополнительный вопрос;

Оценка «4» - на поставленный вопрос студент дал полный развернутый ответ, но не ответил на дополнительный вопрос;

Оценка «3» - на поставленный вопрос студент дал неполный ответ и не смог ответить на дополнительный вопрос;

Оценка «2» - не ответил на поставленный вопрос.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ НОВЫХ ЗНАНИЙ (письменно, не оценивается)

Физика 11 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы А. Кирик стр. 38 средний уровень №1-5.

Эталоны ответов к заданиям для закрепления и систематизации

| Уровень /№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Средний уровень | 45 км | 60 м | 107 Гц | 6 м | 10 МГц, 10-7 с |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

(Устно, не оценивается. Эталоны ответов к вопросам для предварительного контроля знаний содержатся в исходном материале)

- Сформулируйте определение электромагнитного поля.

- Перечислите свойства электромагнитных волн.

Какой формулой выражается связь между скоростью распространения ЭМВ и длиной ее волны?

Из каких двух видов энергии складывается энергия электромагнитной волны?

Каков диапазон электромагнитных волн?

- В чем заключаются принципы радиосвязи?

Что вам известно об истории изобретения радио?

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ (письменно)

Тест

1. Укажите правильный ответ. В электромагнитной волне вектор Е …

А. параллелен В;

Б. антипараллелен В;

В. Направлен перпендикулярно В.

2. Электромагнитная волна представляет собой взаимосвязанные колебания …

А. электронов;

Б. вектора напряженности электрического поля Е и вектора индукции магнитного поля;

В. протонов.

3. Электромагнитная волна является …

А. продольной; Б. поперечной;

В. в воздухе продольной, а в твердых телах поперечной;

Г. в воздухе поперечной, а в твердых телах продольной.

4. Электромагнитное взаимодействие в вакууме распространяется

со скоростью … (с = 3*108 м/с)

А.  Б

Б В.

В.

5. Определите частоту колебаний вектора напряженности Е электромагнитной волны в воздухе, длина которой равна 2 см.

А. 1,5*1010 Гц; Б. 1,5*108 Гц; В. 6*106 Гц; Г. 108 Гц.

Эталоны ответов к заданиям контролирующего материала:

| Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| ответы | В | Б | Б | В | А |

Критерии оценки:

за 3 правильных ответа – «3» балла;

за 4 правильных ответа – «4» балла;

за 5 правильных ответов – «5» баллов.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Цель: Определить объем информации для самостоятельной работы студента, обратить внимание на значимые моменты.

Время для выполнения задания: 45 минут.

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Соцкий, Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с приложением на электронном носителе). Базовый и профильный уровни - М.: Просвещение, 2011 г., с. 140-151, параграфы 48-52 прочитать, конспект выучить. Подготовить сообщение по теме «Изобретение радио А. С. Поповым» (по желанию студента).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СООБЩЕНИЯ

1. Сообщение оформляется на компьютере, сдается преподавателю в мультифоре.

2. Шрифт Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал – одинарный, поля по 1,5 см справа и слева, текст выравниваются по ширине, заголовок – посредине. Ф.И. автора – по правому краю.

3. Объем сообщения – 2-3 страницы формата А4; время выступления – не более 5 минут.

4. В сообщении не выделяются главы; недопустимы орфографические ошибки, опечатки, записи и исправления ручкой или карандашом.

5. В конце сообщения указывается список информационных источников.

6. Сообщение может сопровождаться мультимедийной презентацией (по желанию автора).

Например,

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Иванов Максим, студент 219 группы

отделения Сестринское дело

Существуют различные типы машин, которые реализуют в своей работе превращение одного вида энергии в другой. Тепловой двигатель – устройство, превращающее внутреннюю энергию топлива в механическую энергию….

Информационные источники:

Применение двигателей внутреннего сгорания [Электронный ресурс]/ nsportal// Режим доступа: http://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/2011/12/07/ultrazvuk-i-ego-primenenie-v-meditsine

Устройство двигателя внутреннего сгорания [Электронный ресурс]/ rasteniya-lecarstvennie// Режим доступа: http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/20218-primenenie-ultrazvuka-v-medicine-i-tehnike-kratko.html

Физика вокруг нас – неизвестное об известном [Электронный ресурс]/ physicsaroundus.weebly// Режим доступа: http://physicsaroundus.weebly.com/1059108311001090108810721079107410911082.html

!!! Определите самостоятельно, соответствует ли Ваше сообщение требованиям к оформлению. Для этого внимательно прочтите их и подчеркните каждое выполненное требование. Проведите коррекцию работы по тем требованиям, которые не выполнены.

Критерии оценки:

студент выучил конспект – «3» балла;

студент прочитал параграфы и выучил конспект, не ответил на дополнительный вопрос по теме – «4» балла;

студент выучил конспект, владеет информацией из учебника, ответил на дополнительный вопрос по теме – «5» баллов.

Студент подготовил сообщение по теме «Изобретение радио А. С. Поповым», соответствующее требованиям, ответил на дополнительный вопрос по теме - «5» баллов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Изобретение радио А. С. Поповым [Электронный ресурс]/ Medic-03 // Режим доступа http://medic-03.ru/izobretenie-radio-popovym-kratko/

Лекция «Энергия электромагнитных волн» [Электронный ресурс]/ Infopedia // Режим доступа https://infopedia.su/9x494d.html

Свойства электромагнитных волн [Электронный ресурс]/Studfiles // Режим доступа https://studfiles.net/preview/1787988/page:11/

Тест по теме «Электромагнитные волны» [Электронный ресурс]/ Nsportal // Режим доступа https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/02/01/test-po-teme-elektromagnitnye-volny

Физика. 11 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе: базовый и профильный уровни: [Текст]/ Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н.Н. Соцкий.-20-е изд.-М.:Просвещение, 2011.–399 с.