Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа с. Преображенка

Конспект внеклассного мероприятия на тему:

«Знать географию – значит победить»

Работу подготовила

Щербакова Наталья Романовна

Учитель русского языка и литературы

МКОУ СОШ с.Преображенка

e-mail twin-1resh@yandex.ru

2025 год

Тема: «Знать географию – значит победить»

Тип мероприятия: Информационно-игровая программа

Цель: Создать условия для ознакомления учащихся с вкладом географов в победу в Великой Отечественной войне.

Задачи:

рассмотреть вклад географов в победу ВОВ;

совершенствовать умения работы в группе;

формировать умения говорить, слушать и понимать устную речь;

воспитывать чувство патриотизма.

Необходимое оборудование: атласы, листы, линейки, карандаши, транспортир.

Ход мероприятия

Вступление:

Доброго всем дня! Мы продолжаем неделю, посвященную 80-летию Великой отечественной войны. Давайте поприветствуем наши команды. Ваша команда называется…. Ваша….

Сегодняшнее мероприятие посвящается тем, кто своим ратным подвигом и самоотверженным трудом добывал дорогую победу в Великой Отечественной войне. А о людях какой профессии сегодня пойдёт речь, вы мне скажете, прослушав отрывок из стихотворения:

Узкая тропинка, пропадая,

Ускользает вскоре из-под ног,

Кто идет, усталости не зная,

Без тропинок, просек и дорог.

Кто встает обычно до рассвета,

Кто с природой неразлучный друг,

Кто творит, в поэмах невоспетый,

Кто творит, не требуя заслуг,

Чьи труды порой незаменимы,

Глаз чей точен и тверда рука,

Для кого все топи проходимы,

Кто легко взойдет под облака.

О ком речь?

Да, речь в данном стихотворении идёт о топографах. А что такое топография?

Основная часть:

Топография — научная дисциплина, изучающая методы изображения географических и геометрических элементов местности на основе съёмочных работ (наземных, с воздуха или из космоса) и создания на их основе топографических карт и планов. Топографы обеспечивали фронт современными картами, аэрофотоснимками, информировали об изменениях погоды, консультировали операции по форсированию рек. От них во многом зависел исход битвы. Неизвестные герои Великой Отечественной – кто они? Что мы знаем о гидрологах, картографах, метеорологах, географах? Какой вклад внесли эти мирные профессии в победу над врагом?

Великая Отечественная война в первые месяцы выявила недостатки предвоенной организации военно-топографической службы:

в войсках отсутствовало необходимое количество карт;

в некоторых соединениях их просто не было, в довоенные годы огромный район от западных границ до Волги не был полностью покрыт топографическими съёмками масштаба 1:100 000 и крупнее;

расположение складов карт было на западной границе Советского Союза;- отступающие советские войска уничтожали склады карт, чтобы ценнейшие секретные сведения не достались наступающему противнику;

потери военно-топографической службы в 1941 г. составили 148 офицеров, 1127 сержантов и солдат, 15 гражданских служащих.

Основные задачи топографии и географии в годы войны. На фронте определялась территория развития военных действий, проходимости дорог, погодно-климатических условий военных действий и их военная оценка, изучение природного и культурного ландшафта для маскировки. В тылу ученые-географы проводили комплексный учет и анализ природных и экономических ресурсов, оценивали эти условия, делали научную разработку перспектив экономического развития тыловых территорий.

Маршал Советского Союза Александр Василевский говорил: «Ни одна операция, ни одно сражение наших Вооруженных Сил не обходились без точных топографических

разнообразных карт». Карта - необходимый источник информации о местности, средство ориентации и управления войсками. Создаются карты по результатам полевых съемок, по аэро и космическим фотоснимкам, статистическим и литературным данным.

Ни одна военная операция не проходила без карт. Топография важна и жизненно необходима для танковых войск, авиации, флота, но совершенно особую роль она играет в артиллерии. Отряды военных геодезистов, топографов и картографов трудились, чтобы обеспечить армию картами. На военных топографических картах стоит гриф секретности. Карта секретна независимо от того, отмечено или нет на ней расположение своих войск и войск неприятеля.

Проникнуть в тайны топографической службы – всегда мечта разведки противника, поскольку, это имеет стратегическое значение.

В 1943 году советская военная разведка добыла сведения о том, что германские картографические фабрики отпечатали сотни тысяч листов карт Орловской, Белгородской и Курской областей. Эта информация легла в основу разработки плана массированной обороны и последующего наступления Советской армии на Курской дуге.

С июля по декабрь 1941 года геодезисты, топографы и картографы выполнили съемку местности на площади более 500 тысяч квадратных километров, составили и издали свыше 2 тысяч листов карт разного масштаба.

К 1942 году ситуация с обеспечением войск картографической продукцией выправилась. Самыми востребованными стали карты масштабов 1:50 000 и 1:100 000. При этом во время крупных операций армия должна была иметь свежие комплекты карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 и 1:200 000 на огромные территории.

Военно-топографическая служба проводила топографическую подготовку войск в годы войны. Сейчас я предлагаю и Вам пройти топографическую подготовку.

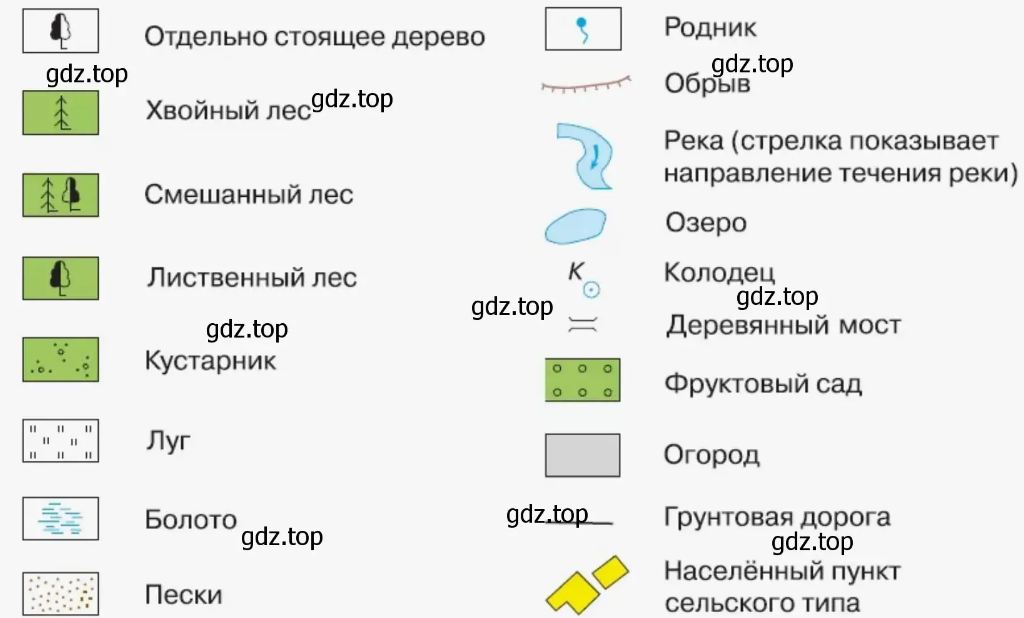

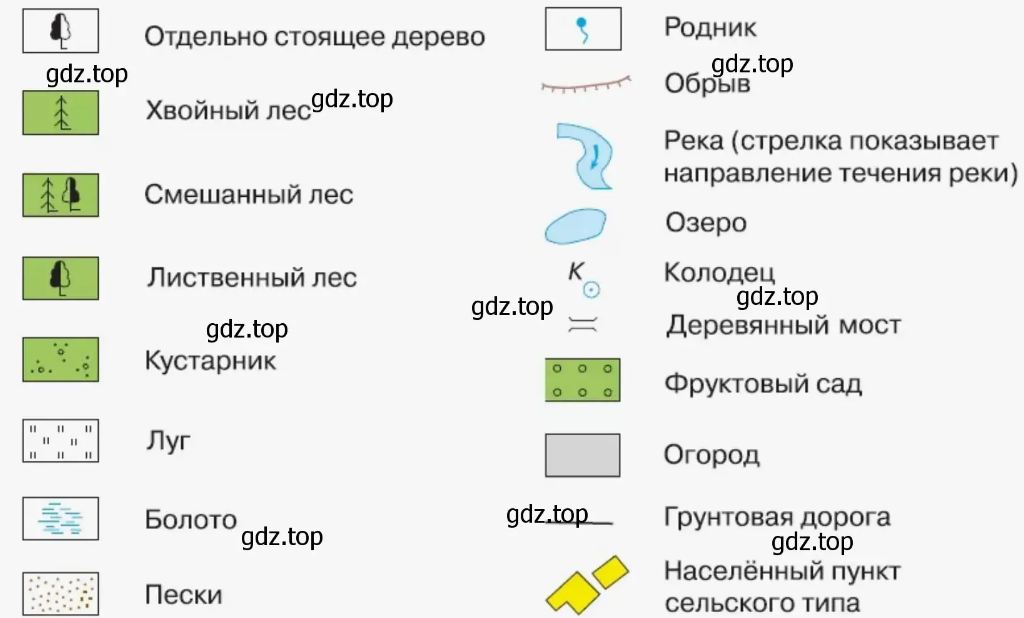

Скажите мне, что на любой карте является самым главным? (легенда карты)

Конечно, не зная легенду, вы не сможете прочесть карту.

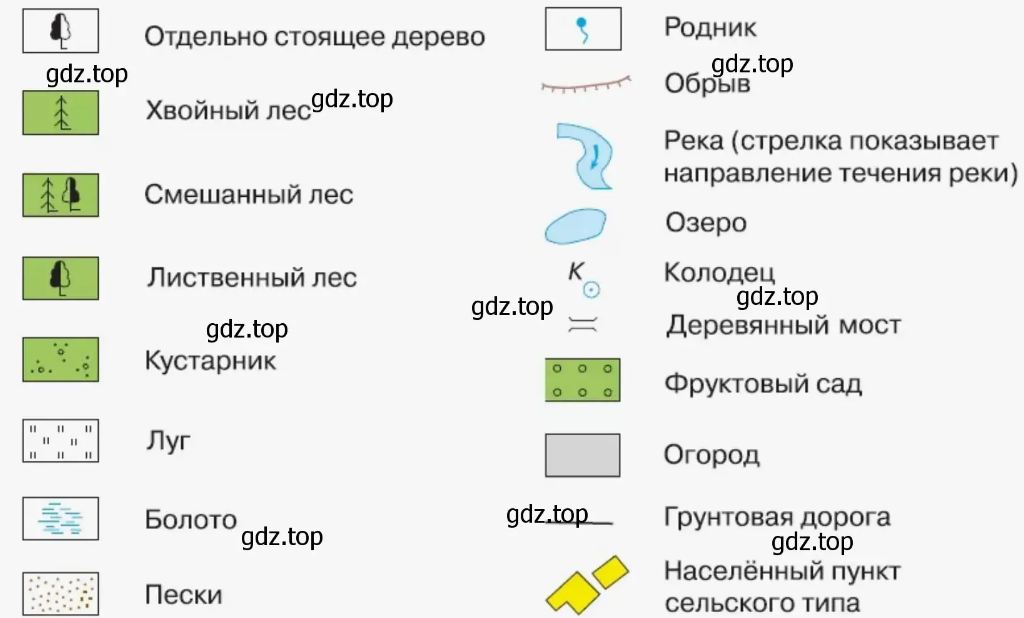

Условных знаков в мире большое количество, но вам сейчас нужно будет вспомнить те, что используют в топографии плана местности.

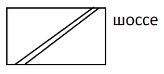

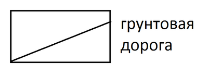

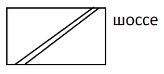

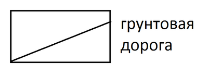

Разминка «Условные знаки»

Начнём с разминки. Я по очереди буду показывать вам условные знаки, а вы будете их называть. Не выкрикивать. За каждый правильный ответ – один балл, баллы считайте себе самостоятельно.

Правильные ответы: 1.озеро, 2.родник, 3. луга, 4.кустарники, 5. болота, 6.река, 7. отдельные деревья (хвойное, лиственное), 8.полевые и лесные дороги, 9.колодец, 10.мост, 11. Направление течения реки, 12.фруктовый сад, 13.здание, 14.овраг.

Задание 1 «Масштаб»

Как вы считаете, сложная ли была работа у топографов в годы войны? (да)

Конечно, и сегодня вы в этом убедитесь. А чем усложнялась их задача? (ответы учеников)

В короткие сроки они должны были начертить карту местности, и чем дальше они углублялись на сторону противника, тем опаснее была их работа. Помимо этого карты, на которой были отмечены и наши войска, и противника, имели большую ценность. Топографы защищали их ценой своей жизни.

Как вы думаете, что ещё топографы наносят на план местности помимо условных знаков? (масштаб, стороны горизонта)

Верно. Сейчас вы должны перевести масштаб из численного в именной и наоборот. За каждый правильный ответ один балл. Кто быстрее?

1) Перевести именованный масштаб в численный.

А) в 1см 3 м

Б) в 1см 700 км

2) Переведите численный масштаб в именованный.

А) 1:5300

Б) 1:1700000

В) 1:21000000

Ответы:

1. а) 1:300 б) 1:70000000

2. а) 1 см – 53 м б) 1 см – 17 км в) 1 см – 210 км

Задание 2 «Ориентирование на местности»

Так, а какие виды ориентирования на местности должен был знать каждый топограф в годы ВОВ?

1. Ориентирование по компасу

Ориентирование по компасу возможно как с помощью карты, так и без него. Но чаще всего карты под рукой нет.

Азимут – это угол между указателем стрелки компаса, ориентированном на север (совмещенным с нулевым делением шкалы) и направлением на удаленный предмет.

Выбираем протяженный объект, например дорога. От дороги уходим в лес по приблизительно перпендикулярной линии. Пройдя вперед, но оставляя дорогу в зоне видимости, поворачиваемся к ней лицом. Поворачиваем компас до тех пор, пока указатель стрелки не совпадет с нулевой шкалой. Далее по центру компаса проводим воображаемую линию к дороге. Фиксируем азимут нашего возвращения. Противоположная сторона линии (указатель мушки) показывает нам направление движения в лес. При движении вглубь леса надо периодически проверять, не слишком ли мы отклонились от заданного направления.

2. Ориентирование по тени

Возьмем палку и вертикально воткнем в землю. Отмечаем на земле окончание тени (кладём камушек) это первая точка, которая будет указывать на запад. Через некоторое время (примерно 15 — 20 мин.), опять отмечаем окончание тени, получая вторую точку, указывающую на восток. Чертим между двумя точками линию, после чего встаем спиной к палке, левой ногой к началу отрезка (западу), а правой — к концу (к востоку). В таком положении ваш взгляд будет устремлён на север, сзади будет юг, слева запад, справа восток.

3. Ориентирование по сооружениям

Часовни христианских, лютеранских храмов смотрят на восток, колокольни на запад.

По нижней, наклонной перекладине креста тоже можно определить направление. Её нижний (опущенный) край указывает на юг, верхний(приподнятый) на север.

В православных церквях алтарь находиться на востоке, у католических костёлов его ставят на западе.

Вход в мечеть или синагогу направлен к северу, а в православных храмах на западе.

4. Ориентирование по полярной звезде

Ночь должна быть ясной, а небо безоблачным. Найдите созвездие большой медведицы, который послужит вам хорошим ориентиром в поиске ковша малой медведицы, если вы мысленно проведете черту между первыми звездами большой медведицы, то конец черты окажется у полярной звезды. Повернитесь к ней лицом и расставьте руки в стороны, тогда перед вами будет север, сзади юг, слева запад и справа восток.

5. Ориентирование по часам

Схема определения направления на юг для северного полушария:

Ориентируем часовую стрелку в направлении на солнце, для этого удобно использовать тень, например от спички.

Далее находим биссектрису угла (биссектриса - это луч в начале угла, делящий угол на два равных угла). Между часовой стрелкой и направлением на истинный солнечный полдень (у нас это направление на 13 часов). Это и будет направление на юг.

6. Ориентирование по положению солнца

Определяется угол («азимут») направления движения относительно положения Солнца в данный момент. Рис.2

Находится ориентир (например, куст, камень или дерево), лежащий в направлении движения и находящийся как можно дальше от человека.

Переместившись к этому ориентиру, по Солнцу и определенному ранее углу уточняется направление дальнейшего движения, на котором находится следующий ориентир.

Таким образом, происходит передвижение от ориентира к ориентиру. При этом время от времени вносятся корректировки в «азимут» с учетом скорости и направления движения Солнца.

Если Солнце при этом находится перед лицом человеком, слева или справа от него, то угол удобно измерять относительно проекции Солнца на горизонт.

7. Ориентирование по луне

Делим лунный диск на отрезок с шестью секциями, затем посчитать количество освещенных участков. Далее направить часы отметкой 12 на спутник. Прибавить к отметке результат подсчета подсвеченных участков, если светило стареющее, и отнять, если растущее. Пример – освещено три из шести секторов Рис.3

отрезка, вы прибавить к 12 еще 3, и получится 15. В этом направлении и будет находиться солнце, то есть юг.

8. Ориентирование по растениям

На северной стороне заросль мха будет плотнее и более влажной. Особенно это заметно, если исследовать низ растения. Кора растущих деревьев, с южной стороны светлее, суше и теплее. На этой стороне находится смола деревьев. Где кора березы светлее там южная сторона. Где у сосны образовался слой темной растрескивающейся коры, находится север. По расстоянию между кольцами спиленного пня можно определить, где находится юг (расстояние больше), а где север (меньше).

9. Ориентирование по животным

По муравьям. Муравейники расположены к югу от ближайших деревьев. Южная сторона муравейника всегда пологая, а северная более крутая.

По пчелам. В степи дикие пчелы строят свои гнезда с южной стороны склона, камней, скал.

По гнездам птиц. Ласточки устраивают свои гнезда под карнизами домов обычно с северной стороны. Трехпалые чайки гнездятся в скалах на западных и северо-западных берегах островов. Дятлы, совы делают свои гнезда с южной стороны.

10. Ориентирование по просекам в лесу

Просеки прорубают по направлениям север-юг и восток-запад. Так делят лес на кварталы, которые нумеруются с запада на восток и с севера на юг: первый номер ставится в северо-западном углу, а последний – в юго-восточном. На пересечении просек устанавливают квартальные столбы, верхняя часть которых обтесывается в виде граней. На каждой грани подписывается номер противолежащего ей квартала. Ребро между двумя наименьшими цифрами указывает направление на север.

11. Ориентирование по звуку

Звук передают лучше твердые тела (земля, вода), но не воздух. По звуку воды можно определить свое местоположение и определить расстояние до этого источника.

В летнюю, бесшумную ночь хорошо слышны голоса на расстоянии до 500 м. А в холодную, зимнюю — звук слышен как будто возле тебя.

12. Ориентирование по радиосигналам

Надо зафиксировать на радиоприемнике сигналы наиболее мощных радиостанций с помощью азимута компаса. При этом лучше, чтобы направление сигнала совпадал с одной из сторон света. Далее при потере ориентировки нужно приемник установить в направлении худшего звучания, которое будет указывать на нужную сторону света, что была ранее зафиксирована компасом.

13. Ориентирование с помощью навигационной аппаратуры

Навигация при помощи спутников. Созданная Глобальная Система Позиционирования (GPS) основана на определении местоположения приемника путем измерения расстояний от 24 спутников, находящихся на околоземных орбитах.

Да, вы верно говорите, таких видов много. Но сейчас Вам нужно рассмотреть будет 2 картинки и письменно ответить на вопросы. Кто быстрее?

1. В каком от реки направлении находится дом?

2. В каком от реки направлении находится пышное лиственное дерево

Проверяем.

Ответы: 1. Дом находится в западном направлении от реки, т.к. солнце встаёт на востоке, а дом в противоположной стороне.

2. Дерево находится в южном направлении от реки, т.к. самые пышные ветви всегда обращены в благоприятную сторону, т.е. на юг.

Задание 3 «План местности»

Теперь представьте себе, что вы - самый настоящий топограф. Вы видите перед собой данную территорию. Ваша задача – начертить контурный план местности. На этом плане вы должны отметить вне плана стороны горизонта и масштаб 1:20000 или в 1 см 200м. На слайде есть подсказки.

Давайте посмотрим, что у вас получилось. За это задание команды получают по 10 баллов.

Задание 4 «Координаты»

Что ещё должен уметь определять опытный топограф? (географические координаты)

Сейчас вам нужно будет определить географические координаты 3-х городов. Допустимая погрешность в градусах 2 градуса.

Итак, откройте атлас на странице 2.

1. Найдите координаты города, блокада которого длилась 872 дня.

2. Найдите координаты города, название которого носит одна из битв ВОВ. В этой битве была проведена операция под названием «Уран».

3. Найдите координаты города, который с честью и достоинством защитили 28 панфиловцев 16 ноября 1941 года.

Ответы:

Блокада Ленинграда, ныне Санкт-Петербург. Координаты: 59°с.ш., 31°в. д.

План контрнаступления был разработан в ходе Сталинградской битвы (операция «Уран») был, ныне Волгоград. Координаты: 48°с.ш., 44°в. д.

Героям-панфиловцам удалось развернуть немецкие подразделения, вывести из строя значительную часть техники и защитить Москву. Координаты: 56°с.ш., 37°в. д.

Проверяем! За каждый правильный ответ два балла.

Заключение:

Топографии обучают и сегодня. Обучаясь спортивному ориентированию, приобретаются навыки умения работать с картой и компасом при прохождении маршрутов, повышается хороший уровень беговой и общей физической подготовки, безопасного пребывания в природной среде.

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности.

Сегодня, ребята, вы получили много новой информации. Надеюсь на то, что вы убедились в том, что « Географы – это «сильное оружие»! Мы должны быть благодарны им за их самоотверженный труд в годы ВОВ. Примеров вклада географии в нашу победу в Великой Отечественной войне можно приводить еще очень много.

Подводя итоги мероприятия, давайте сделаем вывод, кто такие топографы и что они должны уметь?

Конечно же, спектр умений топографов гораздо шире, чем мы с вами рассмотрели сегодня, а сейчас время посчитать количество баллов, которые набрали команды.

Победила команда «Звезда победы». Поздравляем!

Спасибо за игру.

Приложение

Интернет-ресурсы:

Виды ориентирования https://урок.рф/library_kids/13_sposobov_orientirovaniya_na_mestnosti_224324.html

Статья о топографии https://shalap-shkola.ucoz.ru/_files_down/Pedagogi/putinceva/issledovatelskaja_rabota_karnaukhovoj_dashi.pdf

Посвящение военным топографам (Валерий Юцков) https://stihi.ru/2020/10/14/7127