© 2024 112 0

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации "Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы"

Данные методические рекомендации посвящены методике организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы. Они призваны помочь начинающим учителям, студентам отделения «Преподавание в начальных классах, а также родителям. Методические рекомендации созданы на основе работ Л.А. Каировой, Н.Б. Шумаковой, Е.В. Бурмистрова, и В.В. Улитко.

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации "Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы"»

Министерство образования Красноярского края

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»

Методические рекомендации

Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы

Устинович Д.В студентка 21П-4 группы

«Преподавание в начальных классах»

Красноярск, 2024

СОДЕРЖАНИЕАннотация 3

Пояснительная записка 4

Понятие «Исследовательская деятельность» 5

Структура, логика и оформление исследовательских работ учащихся 8

Как начать наше исследование? 11

Определение цели, задач и гипотезы исследования 14

Выбор методов исследования 19

Оформление продукта исследовательской деятельности 25

Критерии оценивания детских исследовательских работ 30

Защита исследовательской работы 31

Формы продуктов проектной деятельности. Основные требования к проектному продукту 34

Презентация проектов 36

Список литературы 38

Приложение 1. Примеры паспортов исследования 39

Аннотация

Данные методические рекомендации посвящены методике организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы. Они призваны помочь начинающим учителям, студентам отделения «Преподавание в начальных классах, а также родителям. Методические рекомендации созданы на основе работ Л.А. Каировой, Н.Б. Шумаковой, Е.В. Бурмистрова, и В.В. Улитко.

Что такое исследовательская деятельность учащихся? Она предполагает активную познавательную позицию, связанную с периодическим и продолжительным внутренним поиском, глубоко осмысленной и творческой переработкой информации научного характера, работой мыслительных процессов в особом режиме аналитико-прогностического свойства, действием путем «проб и ошибок», озарением, личными и личностными открытиями.

Какую пользу приносит обучающимся исследовательская деятельность? В процессе реализации исследовательской деятельности, обучающиеся получают целый ряд пользы. Во-первых, этот подход способствует заинтересованности школьников в определенной теме, открывая им новые горизонты и показывая, что учеба в школе не только о получении знаний, но и о захватывающем времяпрепровождении. Во-вторых, исследовательская деятельность позволяет проявить и развить собственные умения и качества учеников.

Кроме того, важно учитывать формирование универсальных учебных действий, которые активно развиваются в ходе проведения исследовательской работы. Обучающиеся учатся взаимодействовать с одноклассниками и взрослыми, совершенствуют навыки коллективной работы, научатся аргументировать свою точку зрения и находить нестандартные пути решения различных задач. Кроме того, они научаются представлять свои работы в различных формах, развивая креативность и коммуникативные навыки.

Исследовательская деятельность также способствует развитию навыков работы с информацией, ее структурированию и анализу. Школьники учатся систематизировать полученные данные, выявлять основные аспекты и делать выводы на основе представленной информации.

Таким образом, исследовательская деятельность в школе приносит множество пользы, способствуя развитию интереса учащихся, формированию универсальных учебных действий и развитию навыков работы с информацией.

В современной психологии исследовательская деятельность рассматривается как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, определяемый функционированием механизмов поисковой активности и исследовательским поведением. В качестве механизма поисковой активности у человека выступает мышление.

Проектная деятельность – это совокупность действий, направленных на решение конкретной задачи в рамках проекта, ограниченного целевой установкой, сроками и достигнутыми результатами (или продуктами).

(Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность обучающихся)

Детская организованная исследовательская деятельность отвечает на такие требования ФГОС НОО, как развитие УУД, а именно базовые исследовательские действия и работа с информацией.

Целью исследовательской работы является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху.

Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

• знакомство с проведением учебных исследований;

• развитие творческой исследовательской активности;

• стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;

• ознакомление с научной картиной мира;

Формирование базовых исследовательских действий

• вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс.

Исследовательские умения, формирующиеся у обучающихся начальной школы:

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях.

Для получения положительного результата детской исследовательской работы учителю необходимо дать позитивный настрой и показать перспективу обучающемуся. Учитель должен чутко и умело руководить исследовательской деятельностью своих учеников. Ребенку подготовиться к защите очень тяжело, здесь нужна помощь учителя и родителей.

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и “заразить” детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка.

Учитель выполняет роль консультанта, подсказывает направления, редактирует текст. Возможные алгоритмы деятельности учителя по организации исследовательской деятельности:

1. Создать положительную мотивацию к работе через постановку интересной проблемы.

2. Совместное участие учителя и ученика в анализе проблемы.

3. Ознакомление с методами исследования.

4. Составление плана работы.

5. Поиск противоречий.

6. Промежуточный контроль и коррекция выполняемой работы.

7. Предзащита работы.

8. Окончательное оформление и защита работы.

Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. Учебные исследования могут разворачиваться вне уроков и обычной учебной работы как дополнительная, внеклассная, внеурочная работа.

Основными этапами исследовательской работы являются следующие положения:

• Найти проблему – что надо изучать.

• Тема – как это назвать.

• Актуальность – почему эту проблему нужно изучать.

• Цель исследования – какой результат предполагается получить.

• Гипотеза – что не очевидно в объекте.

• Новизна – что нового обнаружено в ходе исследования.

• Задачи исследования – что делать – теоретически и экспериментально.

• Литературный обзор – что уже известно по этой проблеме.

• Методика исследования – как и что исследовали.

• Результаты исследования – собственные данные.

• Выводы – краткие ответы на поставленные задачи.

• Значимость – как влияют результаты на практику.

Рассмотрим перечисленные этапы подробнее.

Структура исследовательской работы стандартна, и от стандартов нельзя отступать. В разработке, с которой начинается исследование, выделяют две основные части: методологическую и процедурную. Во-первых, необходимо выделить то, что надо изучить – проблему.

Проблема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу участникам исследования. Затем это надо назвать – тема.

Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности, она должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро.

Необходимо решить, почему именно эту проблему нужно в настоящее время изучать – это актуальность.

В исследовательской работе должна быть сформулирована цель – какой результат предполагается получить, каким, в общих чертах, видится этот результат еще до его получения. Обычно цель заключается в изучении определенных явлений.

В исследовании важно выделить гипотезу и защищаемые положения. Гипотеза – это предвидение событий, это вероятное знание, ещё не доказанное. Изначально гипотеза не истина и не лож – она просто не доказана.

Защищаемые положения — это то, что исследователь видит, а другие не замечают. Положение в процессе работы либо подтверждается, либо отвергается. Гипотеза должна быть обоснованной, т. е. подкрепляться литературными данными и логическими соображениями.

После определения цели и гипотезы формулируются задачи исследования. Задачи и цели – не одно и то же. Цель исследовательской работы бывает одна, а задач бывает несколько. Задачи показывают, что вы собираетесь делать. Формулировка задач тесно связана со структурой исследования. Причем, отдельные задачи могут быть поставлены для теоретической части и для экспериментальной.

В работе должен присутствовать литературный обзор, т. е. краткая характеристика того, что известно об исследуемом явлении, в каком направлении происходят исследования других авторов. В обзоре вы должны показать, что знакомы с областью исследований по нескольким источникам, что вы ставите новую задачу, а не делаете то, что уже давно сделали до вас.

Затем описывается методика исследования. Её подробное описание должно присутствовать в тексте работы. Это описание того, что и как делал автор исследования для доказательства справедливости выдвинутой гипотезы.

Далее представляются результаты исследования. Собственные данные, полученные в результате исследовательской деятельности. Полученные данные необходимо сопоставить с данными научных источников из обзора литературы по проблеме и установить закономерности, обнаруженные в процессе исследования.

Необходимо отметить новизну результатов, что сделано из того, что другими не было замечено, какие результаты получены впервые. Какие недостатки практики можно исправить с помощью полученных в ходе исследования результатов.

Необходимо четко понимать разницу между рабочими данными, и данными, представленными в тексте работы. В процессе исследования часто получается большой массив чисел, которые в тексте представлять не нужно. Поэтому рабочие данные обрабатывают и представляют только самые необходимые. Однако, нужно помнить, что кто-то может захотеть познакомиться с первичным материалом исследования. Чтобы не перегружать основную часть работы, первичный материал может выноситься в приложение.

Наиболее выигрышной формой представления данных является графическая, которая максимально облегчает читателю восприятие текста. Всегда ставьте себя на место читателя.

И завершается работа выводами. В которых тезисно, по порядку выполнения задач, излагаются результаты исследования. Выводы – это краткие ответы на вопрос – как решены поставленные исследовательские задачи.

Цель может быть достигнута даже в том случае, если первичная гипотеза оказывается несостоятельной.

(Малиновская Е. А. Структура, логика и оформление исследовательских работ учащихся)

Существует несколько способов выбора темы:

- из жизненно-важных ситуаций, в которые попадает ребенок, вопросов

- из предложенных конкурсов различного уровня: школьных, городских, и т.д.:

- из предложений учителя (наименьшая степень самостоятельности)

Проблема исследования

Для того чтобы начать исследование, надо найти проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Она-то и подскажет, как сформулировать тему исследования. А что значит найти проблему?

Как выявлять проблемы

Увидеть проблему подчас ценится выше, чем способность ее решить. Главная задача любого исследователя - найти что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Самый простой способ развить у себя умение видеть проблемы - учиться смотреть на одни и те же предметы с разных точек зрения. Можно предложить подумать и записать проблемы, которые волнуют или интересуют ребенка.

Выбрать тему оказывается несложно, если точно знаешь, что интересует ребенка в данный момент, какая проблема волнует больше других. Для уточнения можно провести анкету:

1. Что мне интересно больше всего?

2. Чем я хочу заниматься в первую очередь (например, математикой или поэзией, астрономией или историей)?

3. Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?

4. Что позволяет мне получать лучшие отметки в школе?

5. Что из изученного в школе хотелось бы узнать глубже?

6. Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь?

Возможными являются и результаты исследования школьным психологом интересов и склонностей детей.

Какими могут быть темы исследования?

Все темы можно условно объединить в три группы:

Фантастические - темы о несуществующих, фантастических объектах и явлениях;

Экспериментальные, эмпирические - темы, предлагающие проведение собственных наблюдений и экспериментов;

Теоретические - темы по изучению и обобщению сведений, фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических источниках: книгах, кинофильмах и др.

В ходе проведения экспериментальной работы было выделено несколько важных общих положений, назовем их правилами выбора темы:

* Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его, нести в себе познавательный заряд.

* Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. (Тема, навязанная ребенку, какой бы важной она ни казалась взрослым, не дает должного эффекта. Вместо живого увлекательного поиска ребенок будет чувствовать себя вовлеченным в очередное скучное, «добровольно-обязательное мероприятие).

* Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навыки, - задача сложная, но без ее решения работа теряет смысл.

Существует тетрадь А. И. Савенкова «Я – исследователь», разработанная специально для диалога с ребенком и позволяет не только обучать наблюдению и экспериментировать, но и содержит полный ряд исследовательской деятельности - от определения проблемы до представления и защиты полученных результатов.

Цель указывает общее направление деятельности. Например, вы сформулировали тему «История чисел», а целью исследования будет изучение истории происхождения счёта, цифр.

В литературе выделяют следующие недостатки формулировки целей:

1. Цели исследования завышены.

2. Несоответствие цели теме и проблеме исследования.

3. Неясность, неточность формулировки целей.

Поэтому к постановке цели предъявляют следующие требования.

Цель должна быть:

1. Конкретна, определяет результат деятельности.

2. Формулировка цели должна начинаться с глагола в неопределённой форме (например, создать, сформулировать..)

3. Достижима.

4. Измерима, контролируема, в отдельных случаях диагностируема.

5. Определена во времени, так как определены сроки проведения исследования.

Рекомендации по постановке целей:

1. Краткосрочные цели – самые важные, при их постановке нужно быть более чем реалистичным.

2. Убедитесь, что сформулированная цель определяет именно ту деятельность, которую вы задумали.

3. Прислушайтесь к чувствам, возникающим в момент определения целей – любые сомнения или ощущения дискомфорта свидетельствуют о неправильно выбранной или сформулированной цели.

4. Периодическая коррекция или кардинальная смена целей естественны – мир меняется, и мы меняемся вместе с ним.

5. Время, потраченное на целеполагание, с лихвой окупается благодаря минимальным потерям от бессмысленных метаний.

Определить цель исследования – это замечательно. Её ещё надо реализовать. Поэтому после того, как определили ЗАЧЕМ, надо решить – КАК ДЕЛАТЬ.

Задача (Ожегов) – сложный вопрос, проблема, требующие исследования и разрешения.

Задача – это условие достижения цели, последовательность действий, шагов. Задачи описывают основные шаги исследователя.

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные цели (цель, подобно вееру, развёртывается в комплекс взаимосвязанных задач). Задачи по отношению к цели выступают как самостоятельные «цели».

Требования к гипотезе:

Она должна:

- содержать предположение

- быть проверяема, подтверждена

- быть логически непротиворечивой

- быть реально опровергаемая или доказуемая

В умении вырабатывать гипотезы можно специально потренироваться. Вот простое упражнение: давайте вместе подумаем: как птицы узнают дорогу на юг? Почему весной появляются почки на деревьях? Почему течёт вода? Почему дует ветер? Почему металлические самолёты летают? Почему бывают день и ночь?… Какими, например, могут быть гипотезы в данном случае: «птицы определяют дорогу по солнцу и звёздам», «птицы сверху видят растения (деревья, траву и др.): они указывают им направление полёта», «птиц ведут те, кто уже летал на юг и знает дорогу», «птицы находят тёплые воздушные потоки и летят по ним». «А может быть, у них есть внутренний природный компас, почти такой, как в самолёте или на корабле?». Бывают и совершенно иные, особенные, неправдоподобные гипотезы, их обычно называют провокационными идеями. В нашем случае это может быть, например, такая идея: «Птицы точно находят дорогу на юг потому, что они ловят специальные сигналы из космоса». Гипотезы, предположения, а также различные, провокационные идеи позволяют ставить реальные и мысленные эксперименты. Для того чтобы научится вырабатывать гипотезы, надо научиться задавать вопросы. При каких условиях это применимо?

Приведём несколько упражнений, позволяющих вырабатывать гипотезы и провокационные идеи. Прежде отметим, что, делая предположения, мы обычно используем следующие слова:

• может быть;

• предположим;

• допустим;

• возможно;

• что, если…

Упражнения на обстоятельства:

1. при каких условиях каждый из этих предметов будет очень полезным? Можете ли вы придумать условия, при которых будут полезными два или более из этих предметов?

• ветка дерева;

• телефон;

• кукла;

• фрукты;

• гоночный автомобиль;

Очень эффективно в плане тренировки умения выдвигать гипотезы упражнение, предполагающее обратное действие. Например: при каких условиях эти же предметы могут быть совершенно бесполезны и даже вредны?

Приведём ещё несколько упражнений:

1. Как вы думаете, почему детёныши животных (медвежата, тигрята, волчата, лисята и др.) любят играть?

• Почему весной тает снег?

• Почему одни хищные животные охотятся ночью, а другие – днём?

• Почему цветы имеют такую яркую окраску?

• Почему летом снег в горах не тает?

• Почему бывают наводнения?

• Почему зимой идёт снег, а летом только дождь?

• Почему Луна не падает на Землю?

• Почему в космос летают ракеты?

• Почему самолёт оставляет след в небе?

• Почему многие дети любят компьютерные игры?

• Почему бывают землетрясения?

Предложите несколько разных гипотез по этим поводам. Придумайте также и несколько провокационных идей.

2. Задания типа «Найдите возможную причину события» также могут помочь научиться выдвигать гипотезы:

• Дети стали больше играть во дворах;

• Миша весь вечер играл со строительным конструктором;

• Пожарный вертолёт весь день кружил над лесом;

• Полицейский автомобиль одиноко стоял у дороги;

• Медведь зимой не заснул, а бродил по лесу;

• Друзья поссорились.

3. Интересное задание для тренировки умений по выработке гипотез и провокационных идей используют в ряде школ для одарённых людей за рубежом. Например: «Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?» (Дж. Фримен – Англия). Надо придумать как можно больше гипотез и провокационных идей, объясняющих, что бы произошло в результате.

4. Птицы низко летают над землёй («На столе лежит открытая книга»; «На улице начал таять снег»; «Троллейбус сигналит под окном»; «Мама сердится» и др.). Необходимо сделать по данному поводу два самых логичных предположения и придумать два самых логичных объяснения. Задание станет интереснее, если ещё попытаться придумать два-три самых фантастических и неправдоподобных объяснения.

5. Представьте, что воробьи стали размером с больших орлов («Слоны стали меньше кошек», «Люди стали в несколько раз меньше (или больше), чем сейчас» и др.). Что произойдёт? Придумайте несколько гипотез и провокационных идей по этому поводу.

Для проверки гипотезы используют методы наблюдения и эксперимента.

Наблюдение – древнейший общенаучный метод познания. Оно включается во все виды деятельности и позволяет получить некоторую первичную информацию об объектах окружающего мира. Для того, чтобы проводить наблюдение, необходимо развивать такое качество, как наблюдательность, которую можно охарактеризовать как деятельность, направленную на анализ изучаемого, факта, события с целью выявления определённой закономерности. Этот метод относится в науке к числу наиболее употребимых. Термин «наблюдение» имеет несколько значений.

Наблюдение – целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности.

(Энциклопедический словарь)

Следует различать обыденное наблюдение (то есть непроизвольная деятельность человека, связанная с получением информации о внешнем мире) и научное наблюдение. Научное наблюдение отличается от обыденного по нескольким параметрам:

• Целенаправленностью (внимание наблюдателя должно фиксироваться только на интересующих объектах);

• Активностью (наблюдатель должен активно искать, выделять нужные ему моменты в наблюдаемом явлении, привлекая для этого свои знания и опыт, используя различные технические средства наблюдения);

• Планомерностью (наблюдение должно проводиться строго по плану, составленному исходя из задачи исследования);

• Систематичностью (все данные наблюдения фиксируются в протоколах или дневниках);

• Наличие элементов контроля (информация, полученная путём наблюдения должна поддаваться контролю на обоснованность).

Виды наблюдения:

- Неструктурированное (отсутствует детальный план, определён только объект)

- Структурированное (наблюдение по плану)

- Полевое (наблюдение в естественной обстановке)

- Лабораторное (наблюдение, при котором объект находится в искусственно созданных условиях)

- Открытое (наблюдение протекает в условиях осознанного факта присутствия исследователя, при этом исследователь своим присутствием не должен менять привычную обстановку)

- Скрытое (наблюдение ведётся с применением технических средств или визуально с такой позиции, когда присутствие наблюдателя не обнаруживается)

- Непрерывное (исследование контролируемого процесса ведётся от начала до конца)

- Непосредственное (при котором между объектом и исследователем имеются прямые отношения. Это наблюдение с помощью органов чувств).

- Опосредованное или косвенное (дополняет непосредственное наблюдение. Оно проводится с помощью тех или иных технических средств).

Получить качественную информацию помогает тщательная процедура планирования.

Выделяются следующие этапы планирования наблюдения:

1. Определение задачи и цели (для чего? с какой целью?)

2. Выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?)

3. Выбор способа (вида) наблюдения (как наблюдать?)

4. Выбор способов регистрации наблюдения (как вести записи?)

5. Обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?)

В методике наблюдения одним из самых важных вопросов является регистрация (запись) наблюдаемых объектов. Основное требование к фиксации данных в том, чтобы запись велась на месте наблюдения ив момент совершения наблюдаемых событий. Универсального способа записи не существует и зачастую зависит от вида наблюдения. Предлагаются следующие варианты записи:

• кратковременная запись, проводимая на месте наблюдения

• дневник

• карточки, которые служат для регистрации информации

• протокол наблюдения

• видео-фото-кино, звукозапись

Недостатки метода:

- возможность вмешательства исследователя в наблюдаемые события;

- однократность исследуемой ситуации;

- результаты наблюдения зачастую зависят от наблюдателя;

- методу доступны лишь внешние проявления процесса, ведь наблюдать можно лишь то, что поддаётся восприятию органов чувств.

Достоинство метода:

+ наблюдение является весьма важным методом эмпирического познания, обеспечивающим сбор обширной информации об окружающем мире. Как показывает история, при правильном использовании этого метода, он является весьма плодотворным.

Научный эксперимент является методом исследования, обеспечивающим научно-обоснованную проверку правильности сформулированной в начале исследования гипотезы. В отличие от наблюдения, эксперимент позволяет искусственно отделить изучаемое явление от других, целенаправленно изменять условия его проведения.

1. Эксперимент (лат. «experimentum») – проба, опыт.

2. Опыт, воспроизведение объекта познания, проверка гипотез. (Большая советская энциклопедия)

3. Опыт. Попытка сделать, предпринять что-нибудь. (Ожегов)

Выделяют два вида экспериментов:

1. Лабораторный. Проводится в специально подготовленных условиях – лаборатории, где объект вычленяется из сложной системы взаимосвязей. Основные достоинства метода – активная позиция исследователя, придающая такому эксперименту следующие положительные черты:

- оперативность: исследователь не ждёт проявления необходимых фактов, а сам создаёт ситуацию, условия, которые вызывают изучаемый процесс;

- повторяемость;

- высокая точность благодаря использованию современной измерительной аппаратуры.

Получаемые в результате лабораторные данные должны проверяться в естественных условиях.

2. Естественный. По принципу организации он похож на наблюдение, но отличается от него активной позицией исследователя. Исследователь незаметно для испытуемых организует их деятельность таким образом, чтобы проявились необходимые особенности и качества. Либо экспериментатор, находясь в естественных условиях, наблюдает исходное состояние объекта, его развитие и исчезновение. При этом объект может быть подвергнут определённому воздействию со стороны экспериментатора.

В зависимости от характера проблем, решаемых в ходе экспериментов, последние обычно подразделяются на:

- исследовательские

- проверочные

Исследовательские эксперименты дают возможность обнаружить у объекта новые, неизвестные свойства. Результатом такого эксперимента могут быть выводы, не вытекающие из имеющихся знаний об объекте исследования.

Проверочные эксперименты служат для проверки, подтверждения тех или иных теоретических построений.

Исходя из методики проведения и получаемых результатов, эксперименты можно разделить на:

- качественные

- количественные.

Качественные эксперименты носят поисковый характер и не приводят к получению каких-либо количественных соотношений. Они позволяют лишь выявить действия тех или иных факторов на изучаемое явление.

Количественные эксперименты направлены на установление точных количественных зависимостей в исследуемом явлении. В реальной практике экспериментального исследования оба указанных типа экспериментов реализуются, как правило, в виде последовательных этапов развития познания.

Подготовка проведения эксперимента:

1. Выбор числа экспериментальных объектов (обязательно наличие контрольного объекта).

2. Определение продолжительности эксперимента.

3. Выбор конкретной методики изучения, то есть действия в процессе изучения.

4. Продумывание форм записи результатов эксперимента. Эксперимент требует ведения протокола, в котором с помощью текста, символов, схем заносятся факты экспериментальной деятельности

5. План эксперимента может быть зафиксирован в виде рабочей таблицы:

Таблица 1. Фиксация плана эксперимента.

| Наблюдаемые объекты | Цель и время эксперимента | Изменение условий для наблюдаемого объекта | Результат эксперимента |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Этапы проведения эксперимента:

1. Подготовка эксперимента. Перед началом исследования необходимо составить рабочий план, где будут рассмотрены действия по подготовке и проведению эксперимента. С учётом специфики творческого процесса такой план должен предусмотреть:

• базу, на которой будет производиться исследование

• необходимый для проведения эксперимента инструментарий

2. Собственно проведение (технологический этап). Делается качественный и количественный анализ результатов исследования.

3. Аналитический, рефлексивный этап. Анализ полученных результатов (насколько они позволяют подтвердить выдвинутую в начале исследования гипотезу или опровергнуть). Важным элементом анализа результатов эксперимента является умение исследователя разрабатывать научно-практические рекомендации.

4. Оформление результатов эксперимента.

Исследовательская работа обучающегося имеет научный стиль изложения, который имеет свои особенности:

- Строгая логичность – все предложения располагаются в последовательности, соответствующей причинно-следственным связям явлений, а выводы вытекают из фактов, изложенных в тексте

- Точность – достигается тщательным подбором слов, употреблением их в прямом значении, широким использованием терминов и специальной лексики

- Объективность изложения фактов, недопустимость субъективизма и эмоциональности

- Ясность – умение писать доступно и доходчиво

- Краткость – умение избежать ненужных повторов и «словесного мусора».

Работа должна быть построена не произвольно, а по определённой структуре, которая является общепринятой:

• титульный лист

• оглавление

• введение

• основная часть

• заключение

• список литературы

• приложения

Титульный лист

Он является первой страницей и заполняется по образцу.

• Наименование образовательного учреждения (верхнее поле)

• Название работы (среднее поле без слова «тема»), название пишется без кавычек и должно отражать проблему, заявленную в нём, и соответствовать основному содержанию работы. При формулировке темы следует придерживаться правила: чем уже тема, тем больше слов содержится в заголовке. Одно-два слова свидетельствуют о расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании, о том, что работа «обо всём и ни о чём».

• Ниже, по центру заголовка, указывается вид работы и учебный предмет.

• Ещё ниже, ближе к правому краю, указываются фамилия, имя обучающегося в именительном падеже, номер ОУ, класс, Ф.И.О. научного руководителя и его должность.

• В нижнем поле по центру указывается город и год выполнения работы (без слова «год»). Выбор размера и вида шрифта для титульного листа не имеет значения.

Оглавление

Следует за титульным листом. Оно включает в себя указание на основные элементы работы.

Оглавление………………..3

Введение…………………..4

Основная часть……………5

Заключение………………..6

Литература………………...7

Приложения……………….8

В оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки и оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя сокращать их или давать в другой формулировке. Все заголовки начинаются с прописной буквы, точку в конце заголовка не ставят. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером в правом столбце оглавления.

Введение

Это важная составная часть каждой работы, и следует тщательно проработать в нём каждую строку. Именно во введении отражается роль научного руководителя. Во введении представляется обоснование работы. Введение обычно отражает следующую логику рассмотрения текста:

• актуальность темы работы – почему важно исследовать эту тему; чем она значима для текущего момента, для современной ситуации;

• постановка проблемы – в чем выражается какое-либо противоречие, обозначается отсутствие какой-либо информации и одновременно потребность в ней;

• разработанность исследуемой проблемы – то есть обзор литературы по данному вопросу;

• цель – то, что предполагается получить по окончании работы, итоговый результат исследовательской деятельности. Формулировка цели вызывает наибольшие затруднения для учащихся, это один из наиболее сложных моментов разработки плана действий и оформления работы.

• основные задачи отражают последовательность достижения цели; то есть задачи – это то, что необходимо сделать, чтобы получить намеченный результат (проанализировать литературу, сопоставить, измерить, сравнить, оценить, …). Целей не может быть много – классическим считается наличие одной или двух целей. К каждой цели должно быть представлено не менее трех задач.

• методы решения основных задач – те способы деятельности, которыми будет пользоваться учащийся, чтобы разрешить поставленные задачи и получить намеченный результат. Количество используемых методов в ученических работах обычно также невелико – от одного до трех.

Основная часть

Она может содержать 2-3 главы, в которых рассматриваются ведущие вопросы темы. Глава 1 обычно содержит итоги анализа литературы по теме исследования, её теоретическое обоснование; главы 2-3 описывают практические этапы работы, анализ полученных данных, выявление определённых закономерностей в изучаемых явлениях в ходе эксперимента или исследования. В конце каждой главы пишутся выводы. Принципиальным требованием к основной части является доказательность, последовательность, отсутствие лишнего, необязательного и загромождающего текст материала. Основная часть может сопровождаться иллюстративным материалом: рисунками, фотографиями, диаграммами, схемами, таблицами. Все материалы, не являющиеся важными для понимания решения научной задачи, выносятся в приложения.

Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания деятелей науки и культуры, необходимо указать номер источника по списку и страницу в квадратных скобках в конце цитаты или ссылки.

Заключение

Основная цель – показать, что поставленная перед работой цель достигнута, то есть основной результат действительно получен. Основной результат должен быть соотнесён с заявленной во введении целью работы. Этот основной результат должен быть чётко сформулирован. В заключении приводятся также интересные следствия из результатов работы, указываются области их применения и другие важные выводы.

Литература

Список литературы завершает работу. Он отражает только ту литературу, которую изучил и использовал автор непосредственно в процессе исследовательской работы (не менее 3-5 источников). Наиболее удобен в исследовательской работе алфавитный способ группировки литературных источников. Сведения о книгах должны включать следующие необходимые элементы: фамилию, инициалы автора; заглавие; город, в котором издана книга; издательство; год издания; объём страниц. Каждая книга, статья записываются с красной строки.

Приложение

Это часть текста научного исследования, имеющая дополнительное (обычно справочное) значение, необходимое для полного освещения темы. Оно размещается после списка литературы. К приложениям относят:

• копии документов, инструкции

• схемы, графики, диаграммы, таблицы

• бланки опросов, тестов и систематизированный материал по ним

• иллюстративный материал

Каждое приложение нумеруется (без знака №) в правом верхнем углу и должно иметь тематический заголовок по середине строки, оформляется на отдельном листе. В тексте должна быть ссылка на каждое приложение.

У молодых преподавателей наверняка возникают вопросы о том, как оценивать детские работы. Были проанализированы все требования и рекомендации, предъявляемые к данной деятельности, и разработаны критерии оценивания детских исследовательских работ.

Таблица 2. Критерии оценки детских исследовательских работ

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов |

| Критерии к работе | |

| 1. Обосновывают актуальность темы исследования. | 0-2 |

| 2. Проблема исследования соответствует теме | 0-1 |

| 3. Гипотеза соответствует теме исследования | 0-1 |

| 4. Предмет исследования соответствует теме исследования | 0-1 |

| 5.Объект исследования соответствует теме исследования | 0-1 |

| 6.Цель исследования соответствует теме исследования | 0-1 |

| 7.Задачи исследования соответствует цели исследования | 0-2 |

| 8. Цель соответствует результатам исследования | 0-1 |

| 9.Сделаны выводы по теме исследования | 0-1 |

| 10.Присутствует статистическая обработка данных (таблицы, диаграммы) | 0-1 |

| 11. Научность | 0-1 |

| 12. Грамотность письменной речи | 0-1 |

| 13. Соблюдается структура исследования | 0-1 |

| 14. Соблюдены все требования оформления (соблюдается шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине) | 0-2 |

| II. Критерии к выступлению | |

| 15. Исследование представлено грамотно | 0-2 |

| 16. Соблюдены временные рамки | 0-1 |

| 17. Отвечает на вопросы | 0-2 |

| Итого: | 22 |

Собраны все сведения, сведены все необходимые расчёты и наблюдения, проведены эксперименты. Теперь нужно кратко изложить на бумаге самое главное и рассказать об этом людям. Причём все предложенные мысли, новые идеи и информация должны быть доказаны. Поэтому учёные говорят, что результаты исследования надо не просто доказывать – их надо защищать. Для этого потребуется:

• дать определение основным понятиям, используемым в исследовании;

• выявить и обозначить все замеченные вами парадоксы;

• ранжировать основные идеи исследования;

• выработать суждения и умозаключения;

• сделать выводы по результатам исследования;

• указать возможные пути дальнейшего изучения исследованного

явления или объекта;

• подготовить текст выступления;

• приготовить тексты, макеты, схемы, чертежи и другие пособия;

• подготовиться к ответам на вопросы;

• на выступление отводится 5-7 мин.+ 1-2 мин.

Принципы и правила написания защитной речи:

Текст должен быть кратким, по определенной схеме:

1. почему избрана эта тема;

2. какой была цель исследования;

3. какие ставились задачи;

4. какие гипотезы проверялись;

5. какие использовались методы и средства исследования;

6. каким был план исследования;

7. какие результаты были получены;

8. какие выводы сделаны по итогам исследования;

9. что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении (рекомендации)

Защита исследовательской работы:

1. Важно вызвать интерес у аудитории с самого начала выступления:

- приведение примера, интересной цитаты, образного сравнения предмета выступления с конкретным явлением, с истории, случая, задания проблемы или оригинального вопроса

2. Кратко обозначить актуальность выбранной темы, проблему, задачи исследования. Отметить предмет и объект исследования.

3. Очень кратко, но обстоятельно представить содержание исследовательской работы:

- рассказать о методах и средствах, плане исследования;

-необходимо остановиться на разных подходах к изучению данной проблемы, проанализировать различные точки зрения;

- подчеркнуть, в чем состоит новизна работы.

4. Изложение основных результатов исследования в разных формах:

- демонстрация опытов, видеофильм, реклама, диалог исторических или литературных персонажей, иллюстрированное сопоставление фактов, документов, событий, инсценировка, отчет исследовательской экспедиции, экскурсия, телерадиопередача, стендовый доклад

5. При изложении можно использовать:

- схемы, чертежи, графики, таблицы, слайды.

6. Изложение основных выводов по результатам исследования:

главное - создать кульминацию выступления, предложите слушателям поразмышлять над проблемой, показать возможные варианты дальнейших исследований.

7. Речь должна быть ясной, грамматически правильной, уверенной, выразительной.

8. В конце своего выступления необходимо поблагодарить слушателей за внимание.

9. Быть готовым ответить на вопросы членов комиссии или слушателей.

Не бойтесь вопросов – они позволяют увидеть новые направления для дальнейшего исследования. А главное - к вашей работе проявлен интерес! Это здорово!

Выбор формы продукта проектной деятельности - важная организационная задача участников проекта. От ее решения в значительной степени зависит, насколько выполнение проекта будет увлекательным, защита проекта - презентабельной и убедительной, а предложенные решения - полезными для решения выбранной социально значимой проблемы.

Иногда бывает, что вид продукта сразу обозначен в самой теме проекта.

Хрестоматийным является проект «Изготовление воздушного змея», выполняя который американские школьники в 1920-е гг. изучали важные законы физики. Но чаще всего выбор продукта - непростая творческая задача. Проект под названием: «Исследование влияния климата природных зон на растительный и животный мир» может завершиться защитой обыкновенного реферата, а может вылиться в увлекательную подготовку Атласа несуществующего материка.

Приведем перечень (далеко не полный!) возможных выходов проектной

деятельности: Web-сайт; анализ данных социологического опроса; атлас; атрибуты несуществующего государства; бизнес-план; видеофильм; видеоклип; выставка; газета; действующая фирма; журнал; законопроект; игра; карта; коллекция; костюм; макет; модель; музыкальное произведение; мультимедийный продукт; оформление кабинета; пакет рекомендаций; письмо в ... ; праздник; прогноз; публикация; путеводитель; серия иллюстрации; система школьного самоуправления; сказка; справочник; сравнительно-сопоставительный анализ; статья; сценарий; учебное пособие; чертеж; экскурсия.

Некоторые примеры удачно выбранных продуктов проектной деятельности:

1) дневник путешествия по римским провинциям эпохи распада Империи и по СССР конца 1980-х гг. (видеомонтаж с собственным комментарием);

2) популярное пособие «Право на каждый день» (брошюра с рекомендациями и видеофильм);

3) частотный словарь английского молодежного сленга;

4) главы из учебника будущего «Биология и экология»;

5) Манифест Николая II «О даровании народу России Конституции»,каким он мог бы быть;

6) экологические программымониторинга и лабораторного анализа питьевой воды, состояния радиационного фона и воздушное среды в микрорайоне (по заказу Управы района);

7) сборник научно-фантастических сочинений учащихся 6-го класса «Как принимали гостей в Средневековье»;

8) коллекция софизмов, невозможных математических объектов и интересных чисел.

(Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся)

Как уже отмечалось, одним из важных этапов осуществления учебного проекта является презентация. Выбор формы презентации проекта – задача не менее, а то и более сложная, чем выбор формы продукта проектной деятельности. Набор “типичных” форм презентации, вообще говоря, весьма ограничен, а потому здесь требуется особый полет фантазии (в сочетании с обязательным учетом индивидуальных интересов и способностей проектантов – артистических, художественных, конструкторско-технических, организационных и т.п.)

Виды презентационных проектов могут быть различными, например: воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного существа); деловая игр; демонстрация видеофильма – продукта, выполненного на основе информационных технологий; диалог исторических или литературных персонажей; защита на Ученом Совете; игра с залом; иллюстративное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, цивилизаций; инсценировка реального или вымышленного исторического события; научная конференция; отчет исследовательской экспедиции; пресс-конференция; путешествие; реклама; ролевая игра; соревнования; спектакль; спортивная игра; телепередача; экскурсия.

В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный эффект, обусловленный самим методом: дети учатся, аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта. Очень важно, чтобы дети рассказали, как именно они работали над проектом. При этом демонстрируется и наглядный материал, изготовлению которого была посвящена значительная часть времени, показывается результат практической реализации и воплощения приобретенных знаний и умений. То, что готовят дети для наглядной демонстрации своих результатов, названное нами продуктом работы над проектом, требует использования определенных знаний и умений по технологии его изготовления.

Вид продукта определяет форму проведения презентации.

Педагогической целью проведения презентации является выработка и/или развитие презентативных умений и навыков. К ним относятся умения: кратко, достаточно полно и лаконично(укладываясь в 10-12 минут) рассказать о постановке и решении задачи проекта; демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку цели и задач проекта, выбранный путь решения; анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа решения; демонстрировать найденное решение; анализировать влияние различных факторов на ход работы над проектом; проводить самоанализ успешности и результативности решения проблемы, адекватности уровня постановки проблемы тем средствам, с помощью которых отыскивать решение.

(Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся)

Статья «Исследовательская работа в начальной школе», Зубова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов.

«Структура, логика и оформление исследовательских работ учащихся», Малиновская Евдокия Андреевна

Семенова Н.А.Исследовательская деятельность учащихся. \\ Начальная школа №2.2007- с.45

А. И. Савенков «Методика исследовательского обучения младших школьников»

Л.А. Каирова. Организация исследовательской и проектной деятельности младших школьников.

Развитие исследовательских умений младших школьников / [Н. Б. Шумакова, Н. И.Авдеева, Е. В. Климанкова]; под ред. Н. Б. Шумаковой. – М.: Просвещение, 2011. – 157 с.

Бурмистрова Е.В. Методы организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся: учебное пособие.

Проектные задачи в начальной школе: Методические материалы для учителя / Авт.-сост. В.В. Улитко. — Тирасполь: ПГИРО, 2014. — 64 с

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования | ||||||||||||||||

| 1. | Тема исследования | Откуда берется пыль? | ||||||||||||||||

| 2. | Актуальность исследования | Пыль - это непременный атрибут жилья человека. Она незримо обосновалась в наших домах и квартирах, ведёт параллельную с нами жизнь, незаметно устанавливает свои порядки. Пыль обладает способностью оказывать влияние абсолютно на всё: на работу бытовой техники и всех существующих приборов, на состояние мебели и одежды, на качество воздуха в комнате, на здоровье обитателей дома. Чистый воздух необходим человеку. Он может отказаться от недоброкачественной пищи или воды сомнительной чистоты, но вдыхать ему приходится тот воздух, в котором он находится в данный момент, даже если он загрязнён или опасен для здоровья. Воздух и здоровье человека находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Специалисты установили, что среди различных факторов внешней среды, влияющих на здоровье населения, особую роль играет загрязнение атмосферного воздуха, что определяет актуальность темы исследования. Вы можете быть источником пыли? | ||||||||||||||||

| 3. | Проблема исследования | Откуда на полочках появляется столько пыли? | ||||||||||||||||

| 4 | Объект исследования | Экологическое пространство учебного кабинета. | ||||||||||||||||

| 5. | Цель исследования | Узнать, откуда берется пыль и выявить самые загрязненные места в учебном кабинете. | ||||||||||||||||

| 6. | Задачи исследования | - узнать, что такое пыль и из чего она состоит; - узнать, как пыль появляется в помещениях. | ||||||||||||||||

| 7. | Гипотеза исследования | Предположим, что пыль берётся из воздуха и предметов окружающей среды | ||||||||||||||||

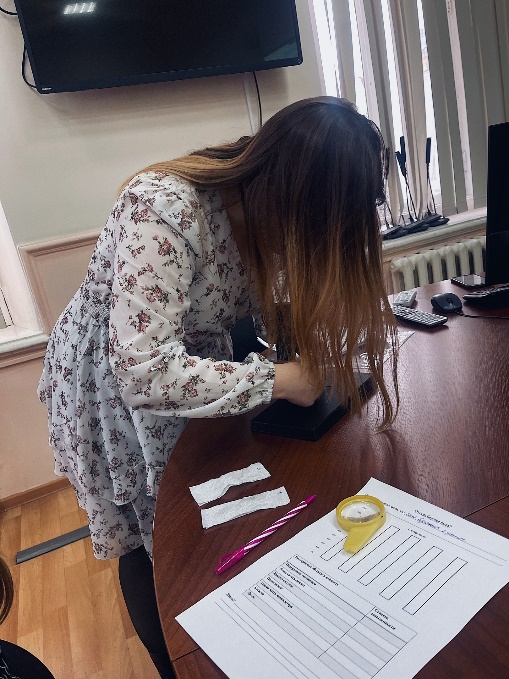

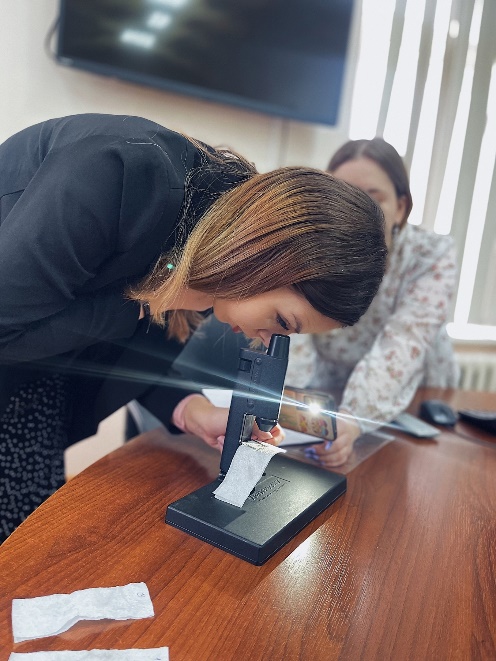

| 8. | Методы исследования | 1. Анализ литературы (работа с литературными источниками, энциклопедией, поиск информации в сети Интернет). 2. Микроскопирование; 2. Проведение наблюдение. | ||||||||||||||||

| 9. | Тип исследования (по продолжительности) | Краткосрочный | ||||||||||||||||

| 10. | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1.Обсуждение актуальности, проблемы, цели и гипотезы исследования. 2. Через тексты идет изучение, что такое пыль, ее состав (а также наблюдение через микроскоп). На диаграмму заносят информацию о составе пыли.

Текст: Пыль — чего в ней только нет! Обычная бытовая пыль состоит из десятков, а то и сотен видов частиц различного происхождения. Примерно на треть пыль состоит из минеральных частиц, на 20% — из отмерших чешуек кожи. Мы сбрасываем ороговевшие клетки постоянно, и за всю жизнь человек в среднем теряет около 18 килограммов отживших клеток. Еще 12–15% — это мельчайшие текстильные волокна. Их источник — ковры, портьеры, наша одежда, обои, мягкие игрушки, обивка диванов и кресел. Чем больше таких предметов в доме, тем больше пыли в нем образуется. 7–10% бытовой пыли — это пыльца растений, споры плесени и другие растительные частицы. Остальное — микроскопические шарики жира, которые склеивают другие пылинки друг с другом и препятствуют уборке, шерсть домашних животных, если они у вас есть, а также огромное количество микроорганизмов и крошечных насекомых. Обитатели пыли Приличная составляющая в общей массе домашней пыли – пылевые клещи – микроскопические живые существа. Скопления пыли становятся для них «общежитиями»: эти «милые зверушки» обитают в подушках и матрацах, в мягкой мебели, в старой одежде. Отшелушившиеся чешуйки кожи – их любимое блюдо, к счастью, клещи равнодушны к живой плоти. Вреда от них мало, но у некоторых людей эти клещи и их экскременты (каждый выделяет до 20 микроскопических горошин в сутки) вызывают аллергию. Поэтому с пылью необходимо бороться. Как ни странно, избавиться от пылевых клещей помогает сухая уборка, а не влажная. Влажная среда им очень нравится. 3. Далее с обучающимися проводится исследование по самому пыльному участку в учебном кабинете. Каждой группе раздается по набору сухих белых салфеток. Они исследуют кабинет и фиксируют в таблицу самые загрязненные участки кабинета.

4. Обсуждение способов борьбы с пылью в помещении и создание плаката-памятки. 5. Выводы по исследованию. Подтверждение или опровержение гипотезы. | ||||||||||||||||

| 11. | Оборудование для проведения исследования | Бумага, сухие белые салфетки, таблица, микроскоп. | ||||||||||||||||

| 12. | Продукт исследования | Лист журнала исследователя | ||||||||||||||||

| 13. | Перспектива исследования | Полученные знания обучающиеся могут применить на других уроках, а также могут явиться предпосылками для выбора будущей профессии. | ||||||||||||||||

| 14. | Используемые источники | 1) https://dzen.ru/a/YWqeEEXd5EQVSInN 2) https://j.etagi.com/ps/kak-izbavitsya-ot-pyli-v-kvartire/ |

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1. | Тема исследования | Почему ушли единицы измерения Древней Руси из нашей жизни? |

| 2. | Актуальность исследования | Часто в нашей жизни встречаются слова, обозначающие единицы измерения Древней Руси. В русском языке их называют устаревшими, вышедшими из активного употребления. Мы не пользуемся ими ежедневно, но, не зная их значения, порой трудно понять литературное произведение, параграф по окружающему миру, задания по математике, даже пословицу. В любой книге есть сноски, но они написаны очень мелким шрифтом и не запоминаются. Например: «Семь пядей во лбу». Не зная старинных единиц измерения нельзя понять смысл русского фольклора. Поэтому в нашем проекте мы рассмотрим наиболее распространенные старинные русские единицы измерения. |

| 3. | Проблема исследования | В школьных учебниках, литературных произведениях часто встречаются слова, обозначающие единицы измерения Древней Руси, но мы не знаем значения этих слов, поэтому не всегда правильно понимаем смысл прочитанного. |

| 4 | Объект исследования | Меры длины в Древней Руси |

| 5. | Цель исследования | Изучить единицы длины в Древней Руси и сравнить их с международной системой единиц (длина). |

| 6. | Задачи исследования | - узнать, какими пользовались единицами длины в древней Руси; - провести опыт по измерению предметов разными единицами длины. - сравнить единицы длины древней Руси с современными. |

| 7. | Гипотеза исследования | Единицы измерения Древней Руси ушли из нашей жизни, потому что получаются неточные измерения. |

| 8. | Методы исследования | 1. Сбор информации (работа с литературными источниками, энциклопедией, поиск информации в сети Интернет). 2. Проведение опыта. |

| 9. | Тип исследования (по продолжительности) | Краткосрочный |

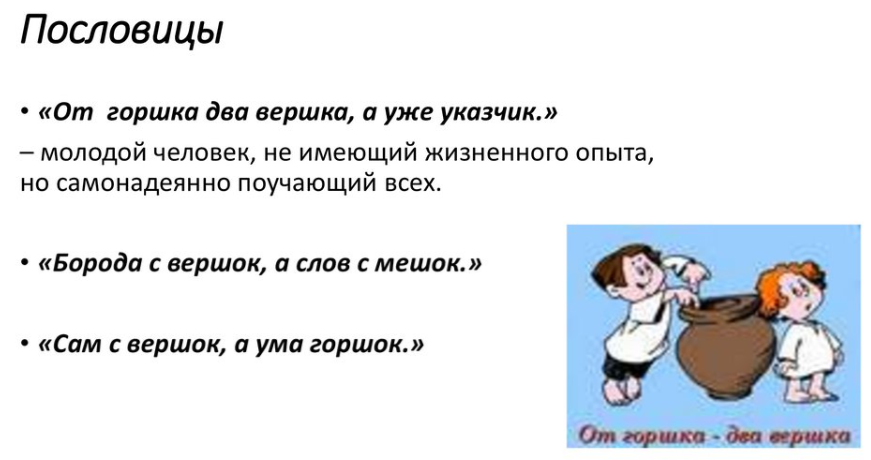

| 10. | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1.Обсуждение актуальности, проблемы, цели и гипотезы исследования. 2. Просмотр и обсуждение пословиц и поговорок с единицами измерения длины в Древней руси.

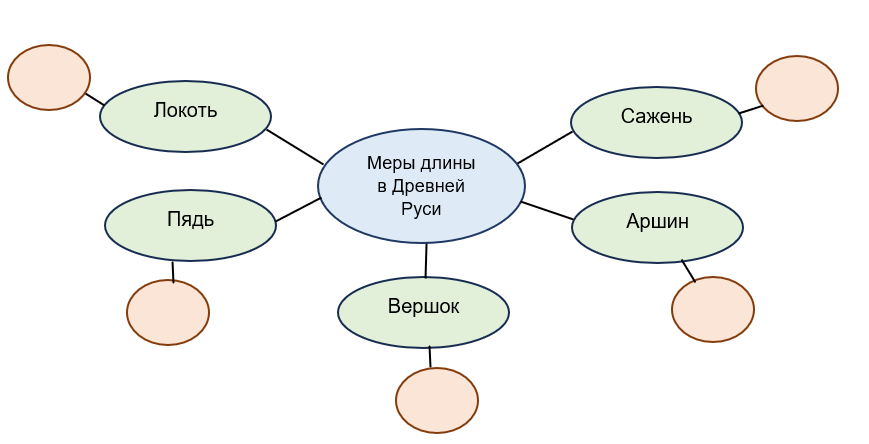

3.Составление кластера по ходу исследования.

4. В группах ученики находят информацию по единицам длины в древней руси: сажень, аршин, локоть, пядь, вершок. Вопросы группам: 1.Происхождение слова и его значение. 2.Как пользовались данной единицей измерения длины. 3.Переведите единицу измерения длины Древней Руси в современную.

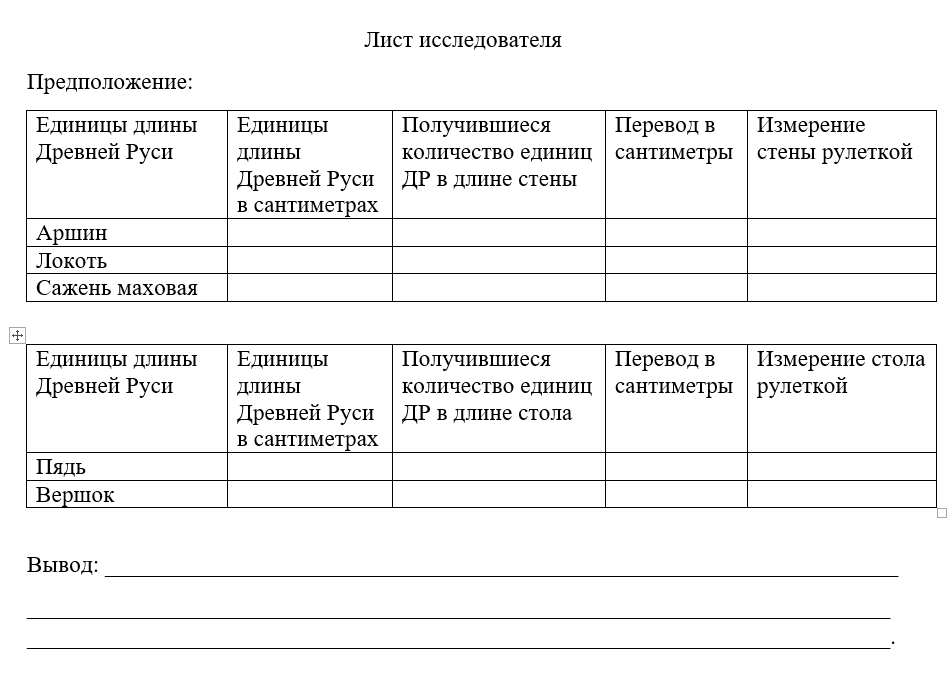

5. Группам предлагаются единицы измерения длины. Их задача: измерить класс и стол, записав результат. 6.После проводится беседа: - Сколько раз ваша мерка помещается вдоль классной стены? - У каждой группы получились разные ответы. - Значит, стена у вас разной длины? - А в чем проблема? (разные мерки) 7. Вывод исследования. Подтверждение гипотезы. Единицы измерения Древней Руси ушли из нашей жизни, потому что получаются неточные измерения. Единицы измерений сегодня удобны, лаконичны и понятны. Мир меняется, меняемся и мы, но знания дают нам нужную структуру для понимания духовного мира нашего народа в далёком прошлом. Каждый человек должен знать и современные меры длины и старинные. Не зная прошлого, нельзя понять настоящее! |

| 11. | Оборудование для проведения исследования | Энциклопедии, интернет, раздаточные листы (вопросы), листы для фиксации материала. |

| 12. | Продукт исследования | Лист исследователя |

| 13. | Перспектива исследования | Материал данной работы можно использовать как справочный материал для учителей и учащихся на уроках математики, литературного чтения, на дополнительных занятиях смежных дисциплин для расширения кругозора. |

| 14. | Используемые источники | 1) https://www.hobobo.ru/poslovitsy-i-pogovorki/poslovitsy-i-pogovorki-so-starinnymi-merami-dliny-massy-obema/ 2) https://iqirma.jimdofree.com/гениальное-просто/русские-меры/ |

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1. | Тема исследования | Вредны ли наши любимые чипсы? |

| 2. | Актуальность исследования | Чипсы считаются одним из самых популярных продуктов среди детей, при этом они неизменно занимают первые места в рейтингах вредных для здоровья человека товаров. На первый взгляд, кажется, что ничего вредного для организма в чипсах содержаться не может, ведь, по сути, это тот же продукт, что и варёная картошка, которую во многих семьях готовят чуть ли не каждый день. Мне стало интересно выяснить вредны ли чипсы для человека.

|

| 3. | Проблема исследования | Отсутствие знаний о вредности чипсов. |

| 4 | Объект исследования | Чипсы. |

| 5. | Цель исследования | Определение вреда чипсов. |

| 6. | Задачи исследования | Изучить состав чипсов. Доказать опытным путем, наличие вредных добавок в продукте. Зафиксировать результаты опытов в журнал исследователя.

|

| 7. | Гипотеза исследования | В чипсах отсутствуют вредные вещества. |

| 8. | Методы исследования | 1. Сбор информации (работа с литературными источниками, энциклопедией, поиск информации в сети Интернет). 2. Проведение опыта. 3. Наблюдение. |

| 9. | Тип исследования (по продолжительности) | Краткосрочный |

| 10. | Этапы реализации исследования, краткое их описание | Краткое знакомство с историей создания и появления в России чипсов с помощью презентации. Постановка цели и темы, постановка гипотезы. Изучение состава чипсов. Ученикам выдается текст, в котором они должны найти вредные вещества и записать их в лист исследователя (возникновение проблемы). Проведение опытов с чипсами: ОПЫТ №1 Берём ломтик чипсов, кладем его на салфетку и осторожно сгибаем её пополам, раздавив испытуемый образец на сгибе бумаги. Удаляем кусочки чипсов с салфетки.

Наблюдения: на салфетке образовалось большое жирное пятно, это говорит о большом содержании жира в продукте.

Вывод: Чипсы содержат большое количество жира.Этот опыт доказал, что в чипсах содержится большое количество жира. В 100 г он содержит жиры в таких количествах, что для ребенка составляет половину дневной нормы еды. А это и способствует ожирению.

ОПЫТ №2 Возьмём 3%-ый раствор йода и капнем на чипсу.

Наблюдения: через несколько секунд появляется тёмно-синее пятно, что выдаёт присутствие крахмала.

Вывод: В чипсах много крахмала. По результатам проведенного в США исследования, крахмал, оставшийся во рту, в течение двух часов преобразуется в глюкозу. А это - идеальная питательная среда для кариесных бактерий.

ОПЫТ №3 Берём ломтик чипсов и осторожно поджигаем его, соблюдая все меры пожарной безопасности.

Наблюдения: При поджигании ломтика чипсов появляется едкий запах пластмассы. Это говорит о присутствии опасного канцерогена – акриламида.

Вывод: В чипсах содержится опасный канцероген – акриламид. Акриламид - считается ядом для нашего организма, поражающий главным образом нервную систему, печень и почки. В пластике его запах ярко выражен, а в чипсах он завуалирован с помощью ароматизаторов. (заполнение листа исследователя) Формулирование вывода: в чипсах не содержатся не полезных веществ, не витаминов. В процессе изготовления, картофель теряет все свои полезные природные качества. И приобретает лишь набор вредных для здоровья веществ. Поставленные мною опыты, выявили: 1. Съедая пачку чипсов, мы потребляем половину дневной нормы жиров, и не полезных, а канцерогенов. 2. Половину детской нормы соли. 3. Присутствуют вредные красители и ароматизаторы. |

| 11. | Оборудование для проведения исследования | Презентация, раздаточный материал- текст, чипсы, салфетки, йод, спички. |

| 12. | Продукт исследования | Лист исследователя |

| 13. | Перспектива исследования | Материал данной работы можно использовать как справочный материал для учителей и учащихся на уроках окружающего мира, на дополнительных занятиях смежных дисциплин для расширения кругозора. |

| 14. | Используемые источники | https://infourok.ru/proekt-himicheskij-analiz-chipsov-6730042.html?ysclid=ls924uqedq794769000 https://dzen.ru/a/Yy48Bd5EXH4hFBr_

|