Методические рекомендации «Особенности работы с заданиями 2 части ЕГЭ по истории. Задание 18-21»

Задание 18

Пример задания

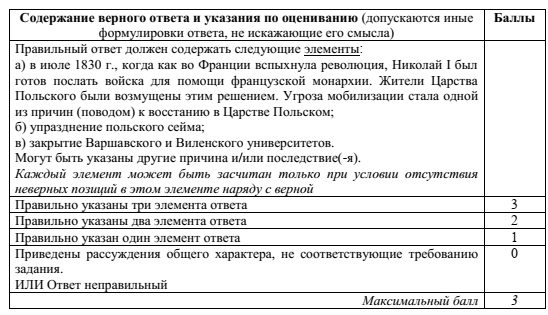

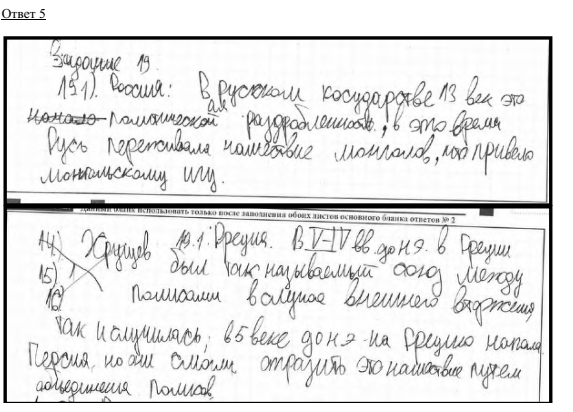

В 1830–1831 гг. произошло восстание в Царстве Польском, которое было подавлено русскими войсками. Укажите: а) причину восстания, связанную с влиянием политических событий в других странах; б) политическое последствие восстания для Царства Польского; в) последствие восстания для развития высшего образования в Российской империи. Ответ оформите в следующем виде (обязательно соблюдайте порядок заполнения пунктов ответа).

а) ________________________________________________________________

б) ________________________________________________________________

в) ________________________________________________________________

Задание 18 предполагает указание экзаменуемым трёх причинно-следственных связей. С 2024 г. для каждой причинно-следственной связи в задании указано направление (политическая причина, последствие в сфере культуры и т.п.). В некоторых заданиях от выпускников может требоваться указание двух причин и одного последствия, в других – одной причины и двух последствий, в-третьих – трёх последствий какого-либо события и т.д. При оценивании ответов выпускников эксперту необходимо уделить основное внимание ответу на вопрос: действительно ли факт, который указан в качестве причины, породил те факты (события, явления, процессы), которые названы в качестве последствий? Ошибки, которые допускаются выпускниками можно разделить на несколько групп:

1. Указание в качестве последствия (причины) какого-либо обобщенного оценочного суждения, что делает спорной приведенную причинно-следственную связь. Например (для предложенного выше задания в части задания «б»): «политическим последствием восстания для Царства Польского стало то, что оно подверглось политическому давлению со стороны российских властей». В данном случае выпускнику необходимо было указать, в чем именно проявилось это политическое давление. Без этого указания данное положение спорно (Царство Польское и после восстания сохранило автономные учреждения (сохранились наместничество, Государственный совет и Совет управления при наместнике и др.))

Ещё один пример обобщенного суждения: «В Польше была изменена система управления». Данное положение без пояснения не принимается. В Польше часто менялись элементы системы управления. Чтобы оценить верность суждения, эксперт должен понимать, какое именно изменение имеет в виду выпускник. Возможно, например, что выпускник писал об упразднении Государственного совета Царства Польского или введении должности Президента Польской Народной Республики. Эти изменения в системе управления Польши действительно происходили, но они отделены от восстания 1830–1831 гг. значительными временными интервалами, их связь с восстанием неочевидна (в случае указания этих изменений причинно-следственная связь должна быть раскрыта).

2. Приведенное последствие, хотя и имеет косвенную связь с указанной причиной, но эта связь настолько незначительна по сравнению с другими, более мощными, очевидными влияниями, определившими указанное последствие, что причинно-следственная связь не может быть засчитана в качестве верного ответа. Примером такого ответа на часть «б» приведенного выше задания может быть следующий: «политическим последствием восстания в Царстве Польском стало создание независимого польского государства». Повидимому, в данном ответе идёт речь о событиях 1918 г, когда была создана Польская Республика. Возможно, что при глубоком анализе можно выявить определенные предпосылки, проявившиеся в ходе восстания 1830–1831 гг. и повлиявшие на образование Польской Республики в 1918 г., но образование Польской Республики происходило совсем в другой исторической ситуации, а влияние восстания на эту ситуацию было крайне незначительным. Поэтому подобное влияние может быть принято в качестве правильного ответа только в том случае, если выпускник в своем ответе смог верно его пояснить.

3. Приведённое положение не содержит причинно-следственной связи, так как указанное в качестве последствия событие является частью процесса, который указан в качестве причины. Для части «б» приведенного выше задания примером такого ответа может быть следующий: «Было создано Временное правительство из 7 членов во главе с князем А. Чарторыйским». Указанное правительство было создано в разгар восстания. Его создание не является последствием восстания.

4. При указании причин (последствий) выпускники допускают фактические ошибки. Например (для части задания «б»): «последствием восстания стало падение активности польского сейма». Но после восстание произошло не падение активности сейма, а его упразднение, поэтому данный ответ не может быть принят в качестве верного.

Если в задании требуется указать причины какого-либо события, процесса, то в качестве причин принимаются и предпосылки, и повод.

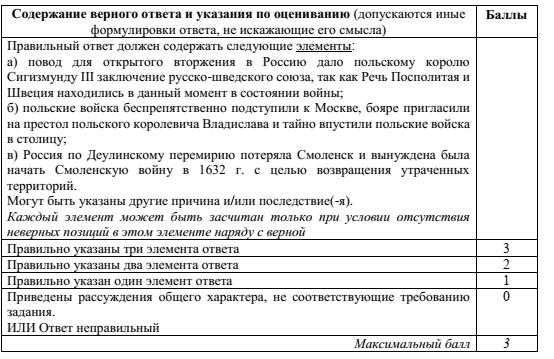

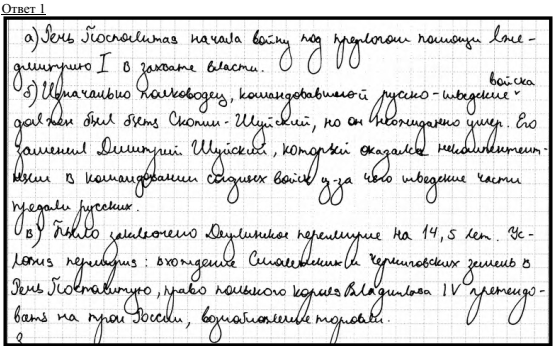

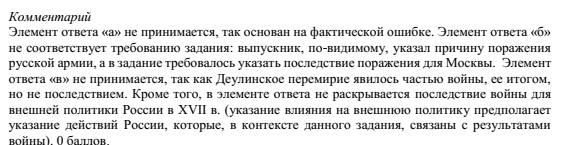

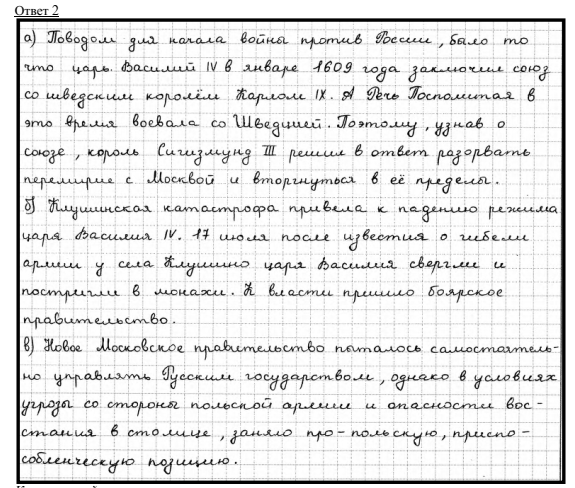

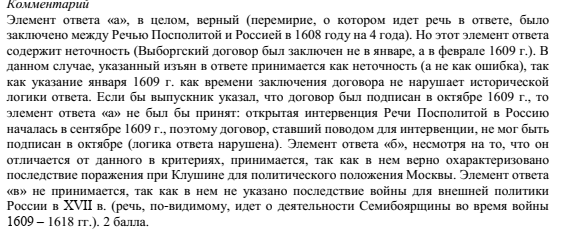

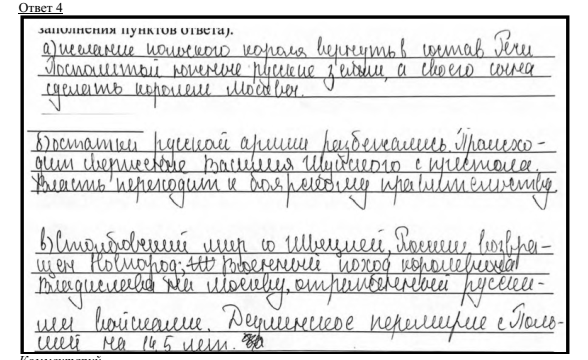

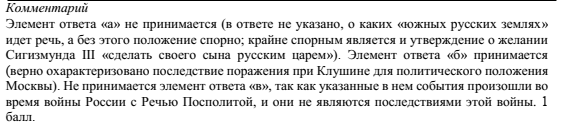

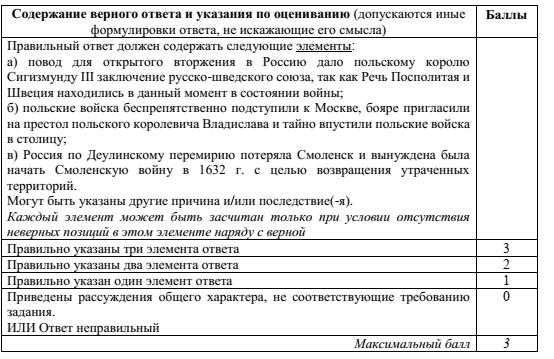

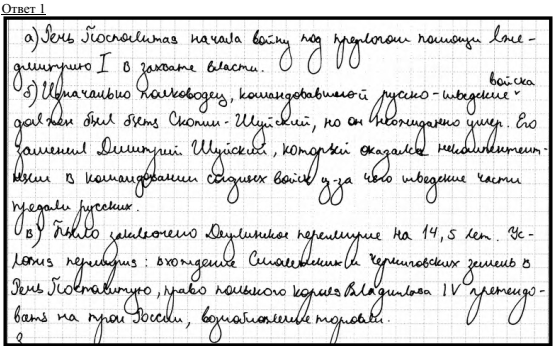

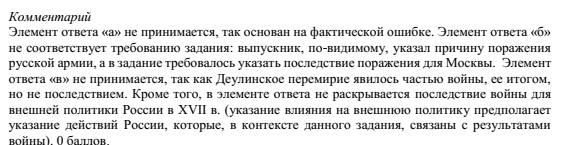

Вариант 2

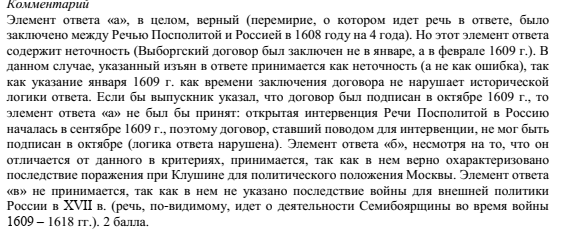

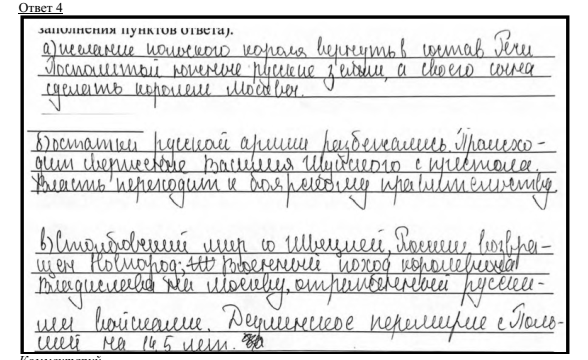

В сентябре 1609 г. Речь Посполитая начала войну против России. Укажите: а) повод (причину), который использовала Речь Посполитая для начала войны; б) последствие поражения русской армии у Клушино, произошедшего в ходе войны, для положения Москвы;

в) последствие войны для внешней политики России в XVII в. Ответ оформите в следующем виде (обязательно соблюдайте порядок заполнения пунктов ответа).

а) ________________________________________________________________

б) ________________________________________________________________

в) ________________________________________________________________

Вариант 3

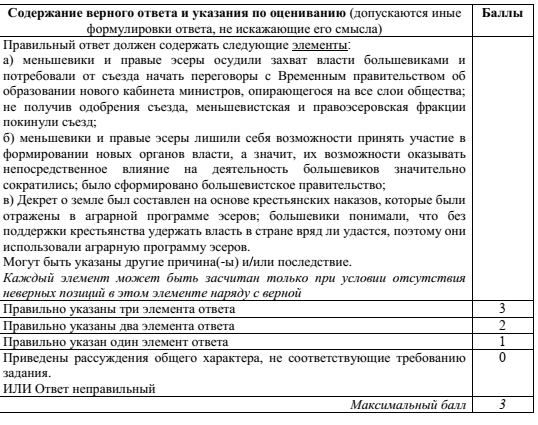

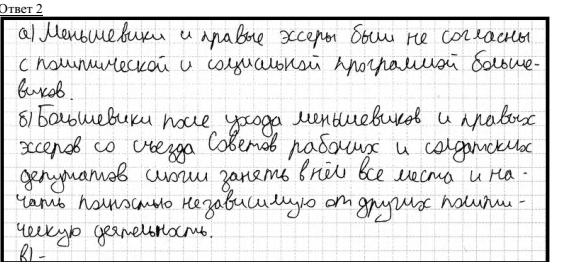

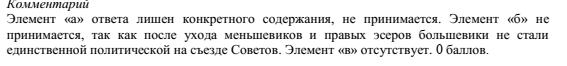

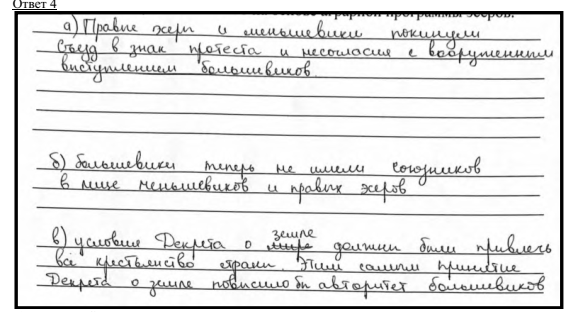

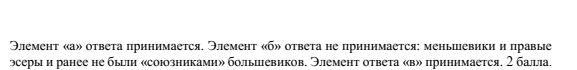

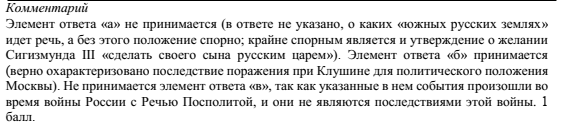

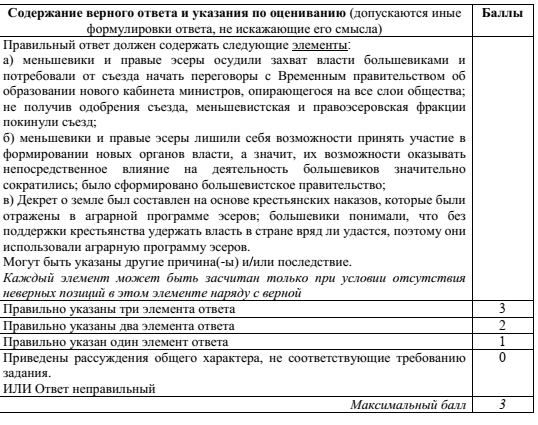

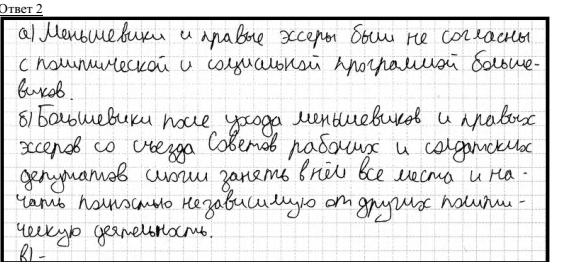

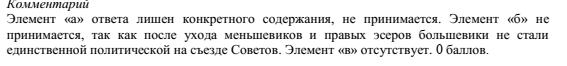

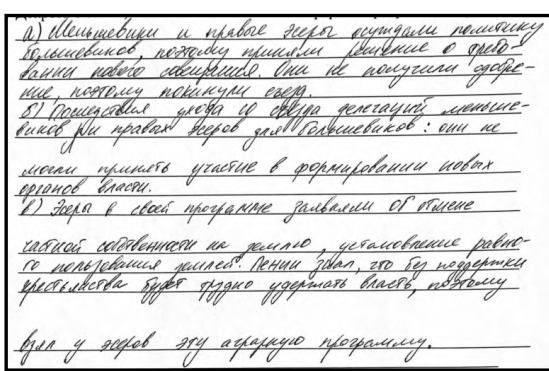

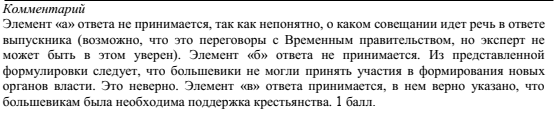

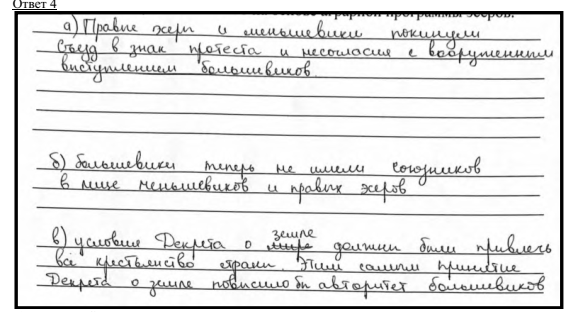

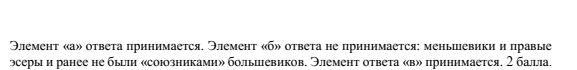

Вечером 25 октября 1917 г. открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Укажите:

а) причину ухода со съезда делегаций меньшевиков и правых эсеров; б) последствие ухода со съезда делегаций меньшевиков и правых эсеров для большевиков; в) причину принятия II Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов, большинством на котором обладали большевики, Декрета о земле, составленного на основе аграрной программы эсеров. Ответ оформите в следующем виде (обязательно соблюдайте порядок заполнения пунктов ответа).

а) ________________________________________________________________

б) ________________________________________________________________

в) ________________________________________________________________

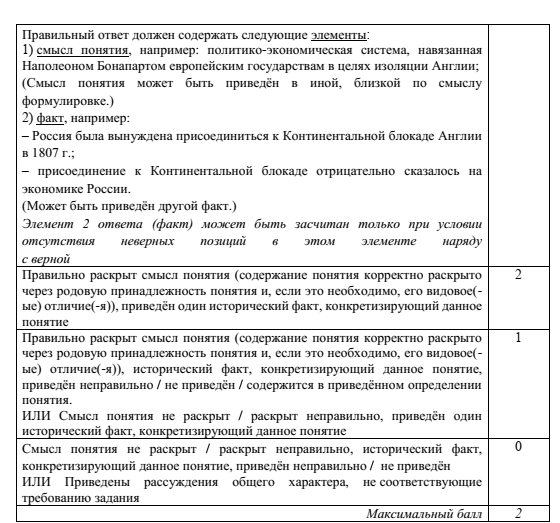

Задание 19

Пример задания

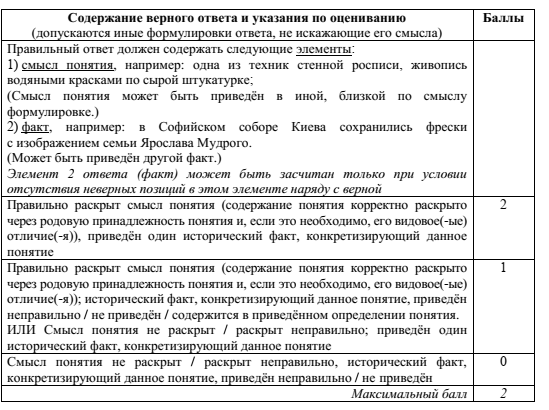

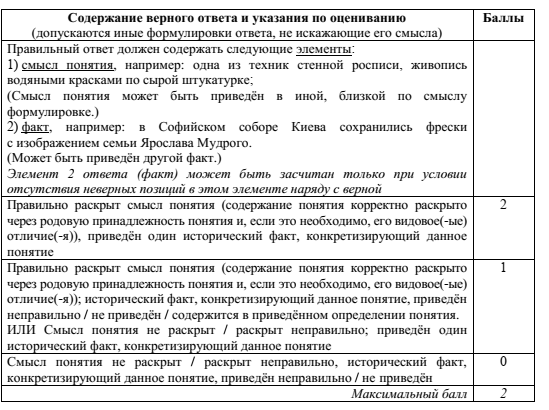

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «фреска» в историческом контексте. Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.

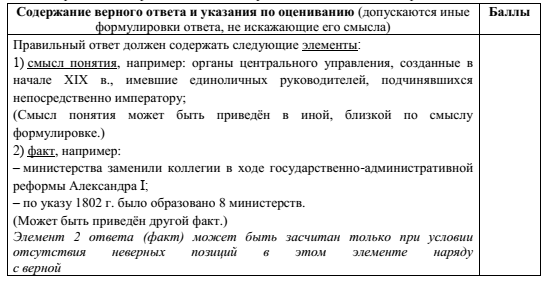

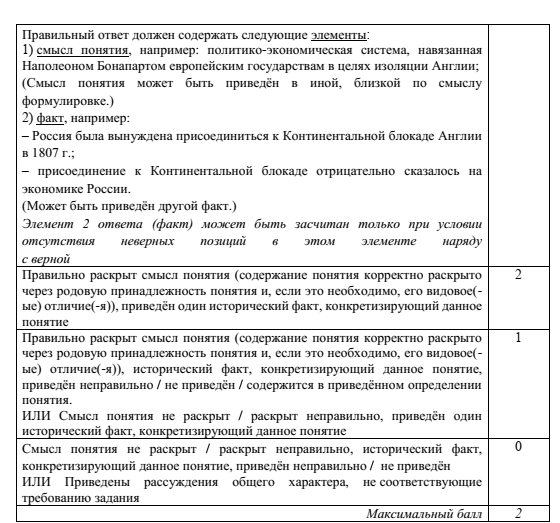

Задание 19 предполагает раскрытие выпускником смысла данного в задании понятия, а также включение этого понятия в исторический контекст.

При раскрытии смысла понятия важно, чтобы, во-первых, была указана родовая принадлежность понятия (для понятия фреска – вид живописи), во-вторых, приведённые видовые отличия однозначно указывали на данное понятие. Ошибки, допускаемые выпускниками, как правило, состоят в недостаточности приведённых видовых отличий, когда они не указывают однозначно на нужное понятие. Например, определение «фреска – живопись, использовавшаяся при оформлении древнерусских храмов» является неправильным, так как оно может указывать не только на фреску, но и на мозаику, и на икону.

В случае, когда приведённые выпускником видовые отличия наряду с верными элементами содержат ошибочные, определение понятия не принимается. Например: «фреска – одна из техник стенных росписей: живопись водяными красками по сырой штукатурке, которую русские мастера заимствовали у монголов». Эксперт должен учитывать, что определение понятия, данное выпускником, может отличаться от указанного в критериях. Для понятия «фреска» могут быть, например, даны следующие определения: «живопись по сырой штукатурке красками, разведёнными на воде», «картина, написанная водяными красками по свежей, сырой штукатурке». В последнем из приведённых определений понятия, несмотря на завуалированность, дана родовая принадлежность понятия «фреска»: слово «картина» указывает на то, что речь в данном случае идёт о произведении живописи.

При оценивании исторического факта, конкретизирующего данное в задании понятие применительно к истории России, эксперт должен, во-первых, убедиться, что приведённый выпускником исторический факт не был использован в данном определении понятия. Например, выпускник дал следующее верное определение понятия «фреска»: «одна из техник стенных росписей, использовавшихся при оформлении древнерусских храмов: живопись водяными красками по сырой штукатурке». Затем этот экзаменуемый привёл следующий факт: «фрески часто использовались при оформлении древнерусских храмов». Данный факт не принимается, так как он был использован выпускником при определении понятия (использование этого факта в определении понятия не являлось обязательным, но это было решением выпускника).

Во-вторых, эксперту необходимо убедиться, что приведённый выпускником факт является исторически верным. Пример неверного факта: «в Успенском соборе Московского Кремля сохранились фрески, автором которых является Андрей Рублёв».

Если выпускник при указании исторического факта, конкретизирующего понятие применительно к истории России, не использовал термин, обозначающий это понятие, то эксперт должен обратить внимание на очевидность связи данного факта с понятием. Например, факт «водяными красками по сырой штукатурке создано изображение Ярослава Мудрого в Софийском соборе Киева» необходимо принять, несмотря на то, что в данной формулировке не использован термин «фреска».

Не принимаются излишне обобщённые факты, так как нельзя утверждать, что они конкретизируют данное в задании понятие. Например, факт «фрески существуют в России» не принимается, так как данное положение нельзя считать конкретизацией понятия, оно содержит лишь очевидную максимально обобщённую информацию.

Критерии оценивания ответов на данное задание содержат положение: «Элемент 2 ответа (факт) может быть засчитан только при условии отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной». Это означает, что при указании ошибочного факта в элементе 2 ответа эксперт оценивает элемент 2 как неверный, даже в том случае, если наряду с неверной позицией в этом элементе указана верная.

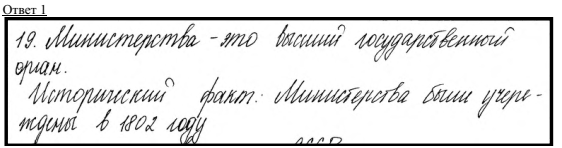

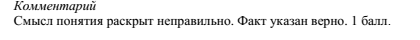

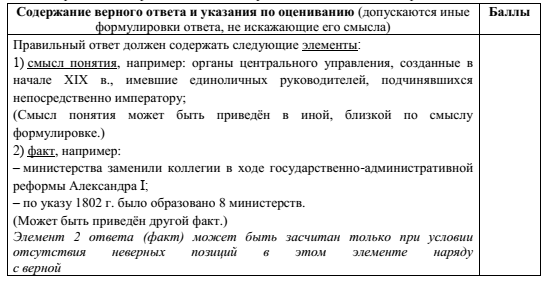

Вариант 2

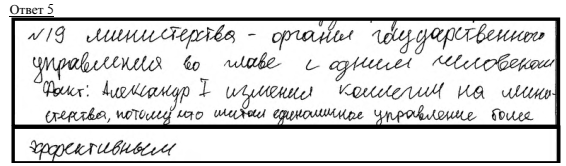

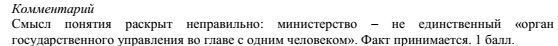

Задание 19

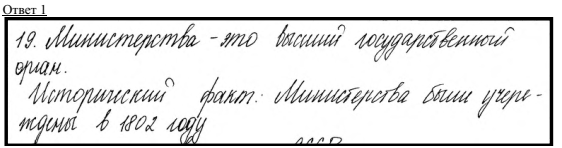

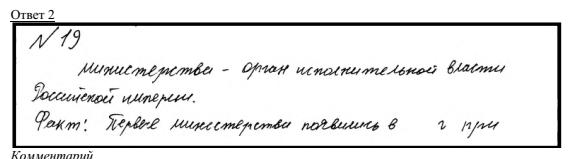

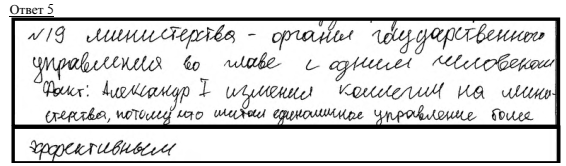

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «министерства». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.

Вариант 3

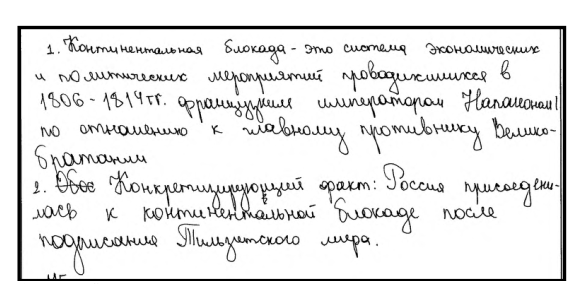

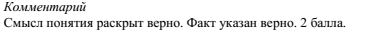

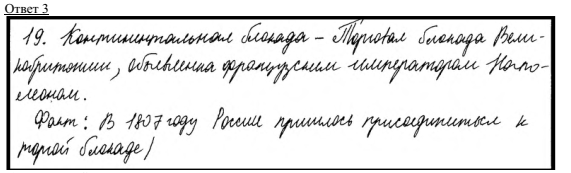

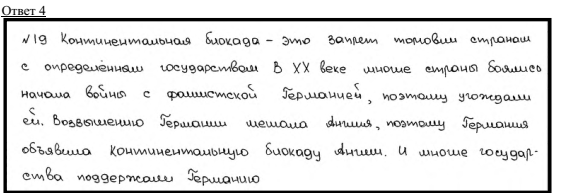

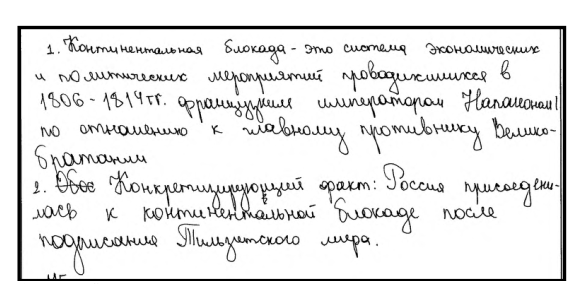

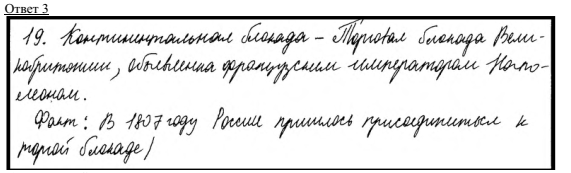

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «Континентальная блокада». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия

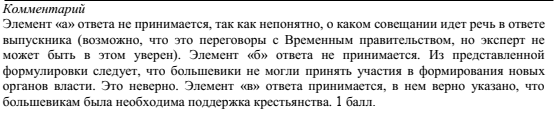

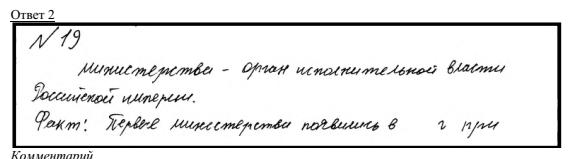

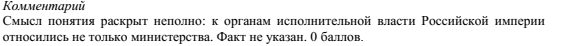

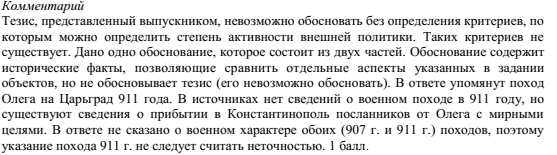

Комментарий

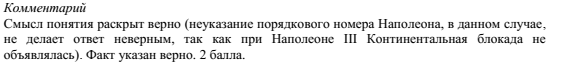

Понятие «Континентальная блокада» относится к частно-историческим, т.е. отражающим события, явления, процессы какого-либо определенного периода истории (в данном случае – первого и второго десятилетий XIX в.). В ответе дано излишне обобщенное определение понятия, в котором не указано на конкретный период, к которому относится это понятие. Из определения непонятно, кто, когда и зачем накладывал запрет на торговлю, не указано государство, с которым запрещалось торговать. Определение понятия не принимается. Факт указан неправильно. 0 баллов.

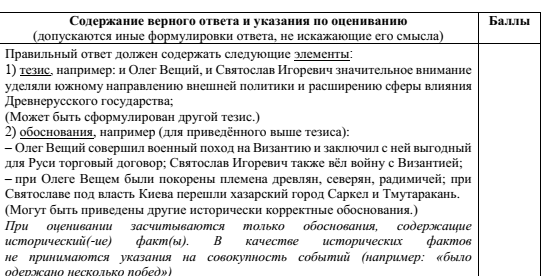

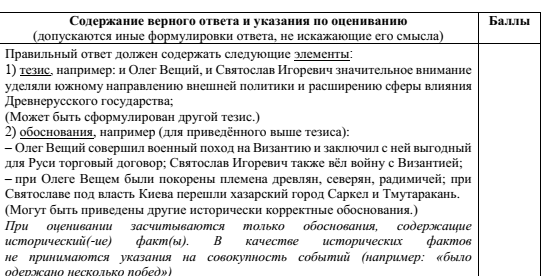

Задание 20

Задание 20 нацелено на проверку умения сравнивать исторические события, явления, процессы.

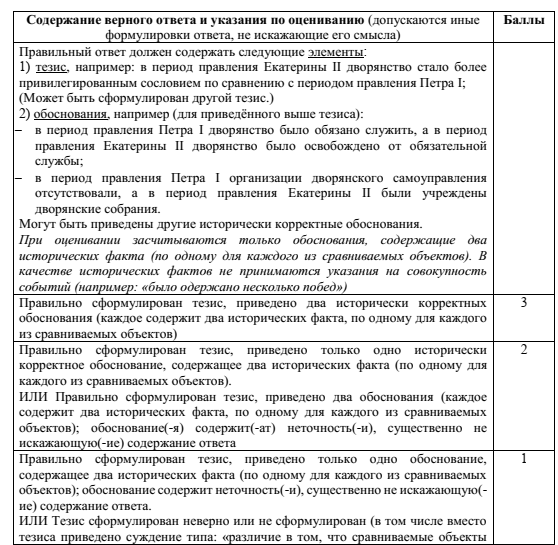

Запишите один любой тезис (обобщённое оценочное суждение), содержащий информацию о различиях в положении дворянства в периоды правлений Петра I и Екатерины II по какому(- им)-либо признаку(-ам). Приведите два обоснования этого тезиса. Каждое обоснование должно содержать два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов). При обосновании тезиса избегайте рассуждений общего характера.

Ответ оформите в следующем виде.

Тезис:______________________________________________________

Обоснования тезиса:

1) _________________________________________________________

2) _________________________________________________________

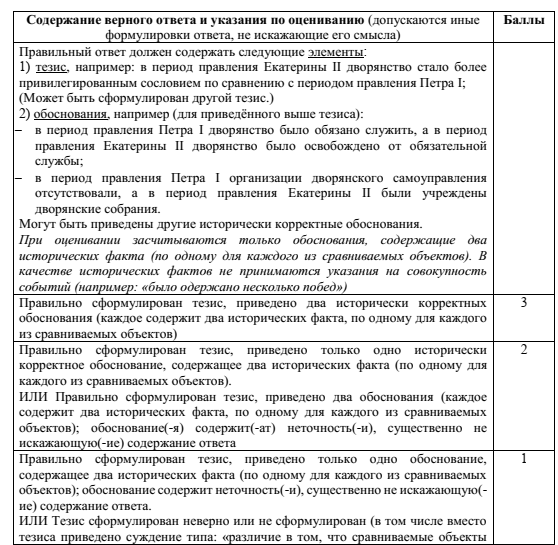

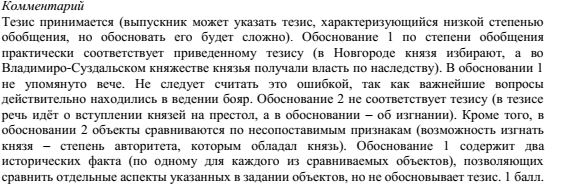

Прежде всего, эксперту необходимо оценить корректность приведенного тезиса. Тезис должен представлять собой обобщенное оценочное суждение, которое можно обосновать фактами. Тезис может быть сформулирован неправильно. Например, он может не соответствовать требованиям задания: «Политика Екатерины II по отношению к дворянству была более активной, чем политика Петра I». В данном тезисе не содержится информации о различиях в положении дворянства в периоды правлений Петра I и Екатерины II, он содержит информацию о различиях в политике Петра I и Екатерины II по отношению к дворянству.

Степень обобщенности тезиса может быть высокой, но она ограничена требованиями, указанными в критериях. Неверным является тезис, если «вместо тезиса приведено суждение типа: "различие в том, что сравниваемые объекты разные" / тезис как результат сравнения подменён рассуждениями общего характера». Например, для приведенного выше задания тезис «Положение дворянства в периоды правлений Петра I и Екатерины II было различным» не соответствует условию задания, так как не содержит информации о различиях в положении дворянства в периоды правлений Петра I и Екатерины II.

Тезис не является верным, если в нем представлена попытка сравнить объекты по одному критерию, но в реальности эти критерии являются различными. Например (для представленного выше задания): «В период правления Петра I дворянство было служилым сословием, а в период правления Екатерины II оно получило множество привилегий». Дело в том, что статус служилого сословия не исключает получение привилегий. Поэтому данный тезис не содержит информации о различиях в положении дворянства в периоды правлений Петра I и Екатерины II, которую требуется указать в задании.

Другой пример подобной ошибки: «В политическом развитии Новгородской земли были больше выражены демократические тенденции, а во Владимирской – монархические» (для задания о различиях Новгородской и Владимиро-Суздальской земель в XII в.). Монархическая форма правления может сочетаться с демократией. В данном случае выпускник также попытался указать в тезисе различия объектов по одному критерию, но в реальности он назвал признаки объектов по разным критериям. Сравнение не произведено, информация о различиях не указана.

Выпускник может указать в тезисе сразу два критерия и сравнить объекты по обоим. Это заложено в условии задания, так как в соответствующем его положении используется множественное число: «по какому(-им)-либо признаку(-ам)». Например (для указанного выше задания): «В период правления Екатерины II дворянство стало более привилегированным и в целом более богатым сословием по сравнению с периодом правления Петра I». Данный тезис является верным, так как положение дворянства в различные эпохи можно сравнивать и по экономическому положению. В случае, когда выпускник указывает подобный тезис, он может привести обоснования положения дворянства при Петре I и при Екатерине II по каждому из представленных в тезисе критериев («дворянство более привилегированное», «дворянство более богатое»).

Обратим внимание, что согласно критериям оценивания, за указание только тезиса, без приведения обоснований, выпускник получит 0 баллов.

Кроме указания тезиса выпускник должен привести два обоснования. Для заданий на установление различий каждое обоснование должно содержать два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов). Обоснования, представленные в критериях оценивания на приведенное выше задание, содержат по два исторических факта:

в период правления Петра I дворянство было обязано служить (факт 1), а в период

правления Екатерины II дворянство было освобождено от обязательной службы (факт

2);

в период правления Петра I организации дворянского самоуправления отсутствовали

(факт 1), а в период правления Екатерины II были учреждены дворянские собрания (факт

2).

Из приведенного примера следует, что положения (части обоснований), указывающие на отсутствие какого-либо явления (процесса) для одного из сравниваемых объектов (в случае, когда это явление (процесс) представлено для другого объекта) принимаются в качестве положений, содержащих факт (отсутствие организаций дворянского самоуправления при Петре I – факт).

В качестве исторических фактов не принимаются указания на совокупность событий (например: «при Екатерине II дворяне получили множество новых прав и привилегий»).

Все представленные в ответе обоснования должны быть проанализированы экспертом с точки зрения смыслового соответствия тезису. Эксперт должен убедиться, что каждое обоснование действительно, с использованием фактов, аргументирует приведенный выпускником тезис. Несоответствие может проявляться как при верном, так и при неверном тезисе. Например, выпускник указал для приведенного выше задания следующий тезис: «Экономическое положение дворянства в целом при Петре I было хуже, чем при Екатерине II». Этот тезис может быть обоснован соответствующими фактами. Но для указанного тезиса не будет являться обоснованием, например, следующее положение: «в период правления Петра I дворянство было обязано служить, а в период правления Екатерины II дворянство было освобождено от обязательной службы», так как представленное обоснование не связано непосредственно с экономическим положением дворянства. Обратим внимание, что согласно критериям, если к тезису дано положение, которое не является обоснованием, но содержит два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов), позволяющих сравнить отдельные аспекты указанных в задании объектов, то эксперт выставляет 1 балл.

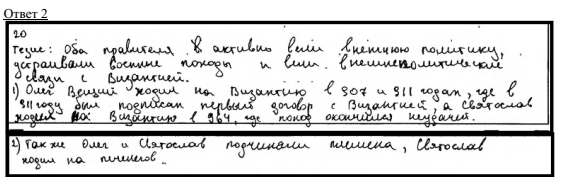

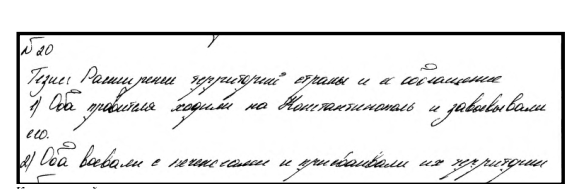

Приведенное выпускником обоснование может не соответствовать неверному тезису (а значит, по сути, не являться обоснованием), но при этом содержать положение, которое содержит два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов), позволяющих сравнить отдельные аспекты указанных в задании объектов. Неправильным является, например, тезис: «при Екатерине II дворянство стало более знатным, чем при Петре I». Можно оценить знатность какого-либо дворянского рода, но невозможно оценить знатность дворянства в целом в разные исторические эпохи. К приведенному тезису в качестве обоснования выпускник привел следующее положение: «в период правления Екатерины II были созданы дворянские собрания, которые отсутствовали в период правления Петра I». Данное положение не является обоснованием для приведенного тезиса (этот тезис невозможно обосновать), но положение содержит факты и позволяет сравнить отдельные аспекты указанных в задании объектов. Эксперт выставляет 1 балл.

Смысловое соответствие обоснования указанному тезису часто бывает нарушено в случаях, когда тезис представляет собой излишне обобщенное по смыслу положение, например: «При Екатерине II положение дворянства стало лучше, чем при Петре I». Подобная степень обобщенности соответствует требованиям задания, однако для подобных тезисов крайне сложно привести бесспорные обоснования, что приводит к большому количеству допускаемых ошибок. Например (для приведенного тезиса): «в период правления Петра I согласно указу о единонаследии дворяне не могли делить имение между своими сыновьями, а к началу правления Екатерины II указ о единонаследии был отменен, и дворяне могли делить недвижимое имущество между сыновьями». Сравнение, заложенное в данном положении, является верным, но его использование в качестве обоснования для приведенного тезиса является спорным. С одной стороны с отменой указа о единонаследии дворяне стали свободнее распоряжаться недвижимостью, но с другой стороны процесс дробления дворянских имений после отмены указа о единонаследии должен был ускориться, что вело обеднению дворянства. Спорное обоснование не может быть принято в качестве верного.

Не может быть также принято в качестве обоснования к приведенному тезису следующее положение: «в период правления Петра I дворянство было обязано служить, а в период правления Екатерины II дворянство было освобождено от обязательной службы». С одной стороны, в результате освобождения дворянства от обязательной службы дворяне стали свободнее распоряжаться собственной жизнью, но с другой стороны, например, В.О. Ключевский считал, что с освобождением от обязательной службы у дворянства стали проявляться признаки вырождения: «дворянство, освободившись от обязательной службы, почувствовало себя без настоящего, серьезного дела. Это дворянское безделье, политическое и хозяйственное, и было чрезвычайно важным моментом в истории нашего образованного общества, следовательно, в истории нашей культуры. Оно, это безделье, послужило урожайной почвой, из которой выросло во второй половине века уродливое общежитие со странными понятиями, вкусами и отношениями»1.

Несмотря на сложность обоснования приведенного тезиса ввиду его излишней обобщенности, представляется возможным положение, содержащее бесспорно верное обоснование. Таким положением, по-видимому, является следующее: «в период правления Петра I дворян подвергали телесным наказаниям, а в период правления Екатерины II телесные наказания были отменены». В приведенных в данном обосновании фактах практически невозможно обнаружить ухудшение положения дворянства, это обоснование следует принять.

Еще одна сложная для оценивания ответа выпускника на задание 20 ситуация складывается в случае, когда в качестве тезиса представлено излишне конкретизированное суждение, содержащее исторические факты, например: «При Петре I дворянство было служилым сословием, а при Екатерине II дворянство служилым сословием уже не было». В качестве обоснования к данному тезису выпускник привел следующее положение: «при Петре I дворянство было обязано служить государству, а при Петре III, который правил перед Екатериной II, обязательная служба дворян была отменена, а Екатерина II в Жалованной грамоте подтвердила право дворян не служить». В данном случае положение, которое дано в качестве обоснования, в первой части («при Петре I дворянство было обязано служить государству») практически совпадает с частью тезиса («при Петре I дворянство было служилым сословием») и поэтому обоснованием не является.

Если второе обоснование к указанному тезису отсутствует или является неправильным, то за ответ на задание эксперт должен выставить 1 балл, так как приведено исторически корректное суждение, содержащее два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов), позволяющих сравнить отдельные аспекты указанных в задании объектов.

Встречаются ответы, в которых одно из представленных обоснований по смыслу практически совпадает с приведенным тезисом, а другое является верным. Например, для данного задания приведен тезис: «В период правления Екатерины II дворянство стало более привилегированным сословием по сравнению с периодом правления Петра I». В качестве обоснований представлены следующие положения: «1. Екатерина II издала Жалованную грамоту, в которой пожаловала дворянам привилегии, отсутствовавшие у них при Петре I. 2. В период правления Петра I дворянство было обязано служить, а в период правления Екатерины II дворянство было освобождено от обязательной службы». Первое из приведенных в качестве обоснований положений практически совпадает по смыслу с тезисом: единственный содержащийся в первом обосновании факт издания Жалованной грамоты без указания конкретных дарованных привилегий, не обосновывает тезис об увеличении числа привилегий дворянского сословия; по сути, обоснование сводится к утверждению об увеличении привилегий у дворян. Второе положение содержит верное обоснование. За данный ответ эксперт выставит 2 балла: правильно сформулирован тезис, приведено только одно исторически корректное обоснование, содержащее два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов).

Приведенные выше ситуации следует отличать от случаев, когда степень конкретизации тезиса высока, но она все же дает возможность обосновать его с использованием фактов. Например, тезис может быть сформулирован следующим образом: «Различия в положении дворянства в периоды правления Петра I и Екатерины II проявляются в таких признаках как обязательность службы и возможности организации дворянского самоуправления». Приведенный тезис соответствует требованию задания: он содержит информацию о различиях в положении дворянства в периоды правлений Петра I и Екатерины II по двум признакам. При указанной формулировке тезиса следующие положения будут являться верными обоснованиями: «1) в период правления Петра I дворянство было обязано служить, а в период правления Екатерины II дворянство было освобождено от обязательной службы; 2) в период правления Петра I организации дворянского самоуправления отсутствовали, а в период правления Екатерины II были учреждены дворянские собрания».

Положения, представленные в ответах выпускников в качестве обоснований, не могут быть приняты в том случае, если выпускник использует в них несопоставимые факты, которыми невозможно обосновать приведенный тезис. Например, для данного задания приведен тезис: «В период правления Екатерины II дворянство стало более привилегированным сословием по сравнению с периодом правления Петра I». В качестве обоснования представлено следующее положение: «В период правления Петра I дворяне были обязаны служить, а в период правления Екатерины II они были освобождены от телесных наказаний». Приведенное положение не является обоснованием для указанного тезиса, так как из-за некорректности линии сравнения логика обоснования нарушена.

При указании тезиса, содержащего несколько критериев сравнения указанных в задании объектов, экзаменуемые могут написать частично правильный тезис. Например: «В период правления Екатерины II дворянство стало более привилегированным сословием по сравнению с периодом правления Петра I, а возможности для торговой деятельности купечества расширились». В данном случае заданию соответствует только первая часть указанного суждения, так как задание посвящено положению дворянства, а не купечества. К представленному тезису выпускник дал следующие обоснования: «1. В период правления Петра I дворянство было обязано служить, а в период правления Екатерины II дворянство было освобождено от обязательной службы. 2. «Екатерина II, издав Жалованную грамоту городам, предоставила купцам монополию на торговую деятельность, а при Петре I этой монополии у купцов не было и существовала, например, категория "торгующих крестьян"». Оба обоснования являются верными с точки зрения истории, но принимается только обоснование 1, которое аргументирует ту часть тезиса, которая соответствует условию задания.

Некоторые выпускники, несмотря на приведенную в задании инструкцию, неправильно оформляют ответ на задание, разбивая верное обоснование, включающее два сопоставимых факта, на два обоснования, каждое из которых включает по одному факту. Например, для приведенного выше задания выпускник указал верный тезис: «В период правления Екатерины II дворянство стало более привилегированным сословием по сравнению с периодом правления Петра I». В качестве обоснований представлены следующие положения: «1. В период правления Петра I дворянство было обязано служить. 2. В период правления Екатерины II дворянство было освобождено от обязательной службы». В данном случае оба «обоснования» построены только на фактах, относящихся к одному критерию (линии сравнения) – наличие у дворян возможности не служить, и в приведенных положениях не содержится дополнительных фактов, позволяющих усомниться в соответствии положений приведенному тезису. В подобных случаях эксперту следует объединить два представленных обоснования в одно и принять получившееся одно обоснование. В приведенном случае (тезис сформулирован верно) эксперт выставит за выполнение задания 2 балла. Однако в случаях, когда в подобных обоснованиях отсутствует очевидная принадлежность указанных фактов только к одному критерию (линии) сравнения или логика приведенных положений не позволяет точно установить их соответствие исторической действительности или требованиям задания, эксперт не должен объединять указанные выпускником обоснования. Например: «1. В период правления Петра I дворянство было обязано служить пожизненно, но потом срок службы был ограничен 25 годами. 2. В период правления Екатерины II дворянство было освобождено от обязательной службы». В данном случае не вполне понятно, зачем выпускник использовал факт ограничения службы дворян 25 годами, которое было введено при императрице Анне Иоанновне. Невозможно определить, что конкретно имел в виду выпускник (сравнил ли он положение дворянства при Петре I с положением дворянства при Анне Иоанновне или с положением дворянства при Екатерине II). В таких случаях выставляется 0 баллов.

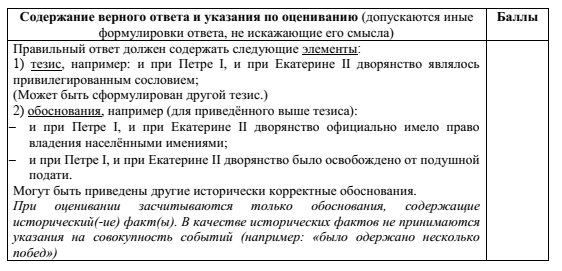

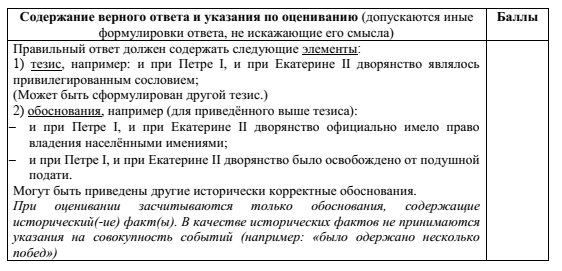

Задание 20 может предполагать указание тезиса не о различиях, а о сходстве сравниваемых объектов, в подтверждение которого также необходимо привести два обоснования. Если задание посвящено установлению сходства сравниваемых объектов, то приводимые обоснования могут быть основаны не на двух (для каждого из сравниваемых объектов), а на одном историческом факте (факт относится к обоим сравниваемым объектам). Приведем такое задание и поясним это положение.

Запишите один любой тезис (обобщённое оценочное суждение), содержащий информацию о сходстве в положении дворянства в периоды правлений Петра I и Екатерины II по какому(- им)-либо признаку(-ам). Приведите два обоснования этого тезиса. Каждое обоснование должно содержать один или несколько исторических фактов. При обосновании тезиса избегайте рассуждений общего характера.

В отличие от ответа на задание, предполагающего установление различий и наличие в каждом обосновании двух фактов (в период правления Петра I дворянство ..., а в период правления Екатерины II дворянство ...), обоснование тезиса, данного к этому заданию, может быть построено на одном факте. Например, представленное в критериях оценивания обоснование «и при Петре I, и при Екатерине II дворянство официально имело право владения населёнными имениями» по сути содержит один исторический факт: на протяжении всего XVIII дворяне имели право владеть землями, населенными крепостными крестьянами. Но наличие в обосновании всего одного исторического факта не означает, что такое обоснование легче сформулировать, чем обоснование для задания, которое требует указать различие сравниваемых объектов: объем знаний и умений, необходимых для выполнения заданий, практически одинаков.

Оценивание ответов на задание, предполагающее установление сходства, аналогично оцениванию ответов на задание, предполагающее установление различий.

Особенностью задания 20 является указание в критериях оценивания на необходимость учета неточностей, существенно не искажающих содержания ответа. Обратим внимание, что задание 20 – единственное задание в экзаменационной работе, в критериях оценивания которого содержится понятие «неточность», в критериях оценивания других заданий это понятие отсутствует.

При оценивании задания 20 под неточностью в обосновании понимается указание в этом обосновании частично неверного исторического факта, в случае, когда исключение неверной его части способно сделать обоснование абсолютно правильным. Приведем пример.

Выпускник указал следующий тезис для представленного выше задания, предполагающего указание различий: «в период правления Екатерины II дворянство стало более привилегированным сословием по сравнению с периодом правления Петра I». В качестве обоснования он привел следующее положение: «в период правления Петра I организации дворянского самоуправления отсутствовали, а Екатерина II в 1762 г. учредила дворянские собрания». Ошибка выпускника заключается в указании неправильного года. Если исключить неправильную часть обоснования, то получится следующая формулировка: «в период правления Петра I организации дворянского самоуправления отсутствовали, а Екатерина II учредила дворянские собрания», которая является абсолютно верным обоснованием. Приведенная ситуация является для данного задания примером неточности.

В ситуациях, когда ошибочный факт включен в обоснование не в качестве дополнительного (который может быть исключен), а в качестве основного, обоснование признается ошибочным, а не содержащим неточность. Например, выпускник указал тезис: «в период правления Екатерины II дворянство стало более привилегированным сословием по сравнению с периодом правления Петра I». В качестве обоснования указывается следующее положение: «в период правления Петра I организации дворянского самоуправления отсутствовали, а Екатерина II учредила дворянские коллегии». В данном случае допущена фактическая ошибка. Чтобы исправить ошибку, необходимо не исключить из обоснования неправильный элемент («дворянские коллегии»), а заменить его, так как ошибка допущена в основном факте.

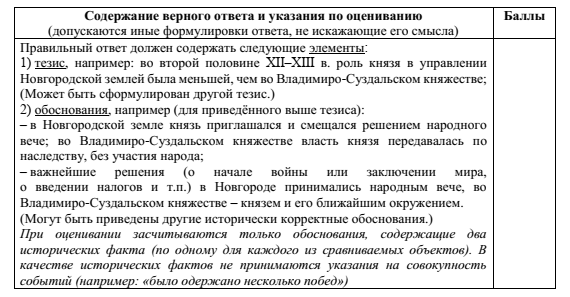

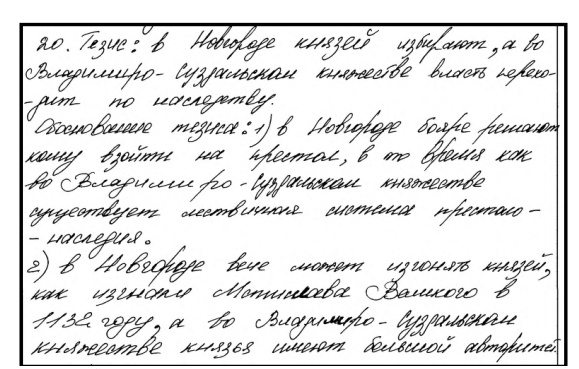

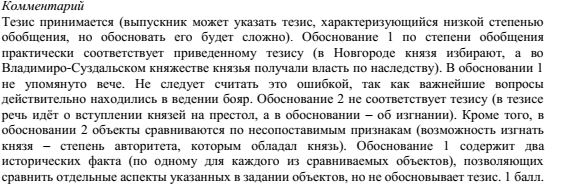

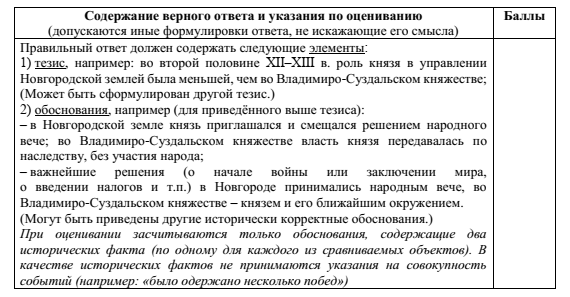

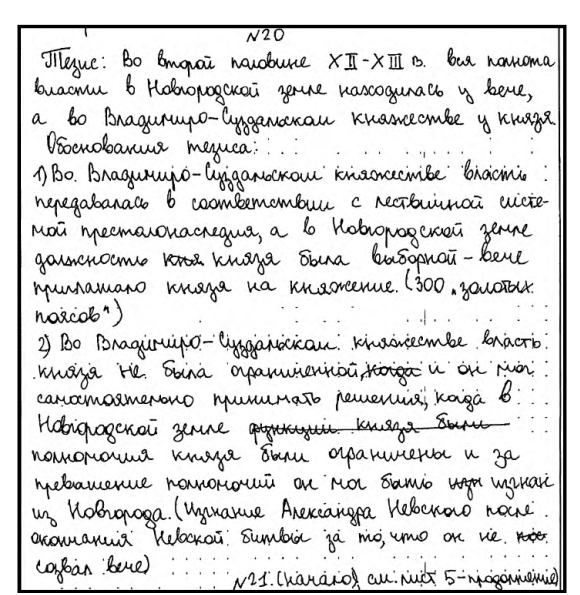

Вариант 2

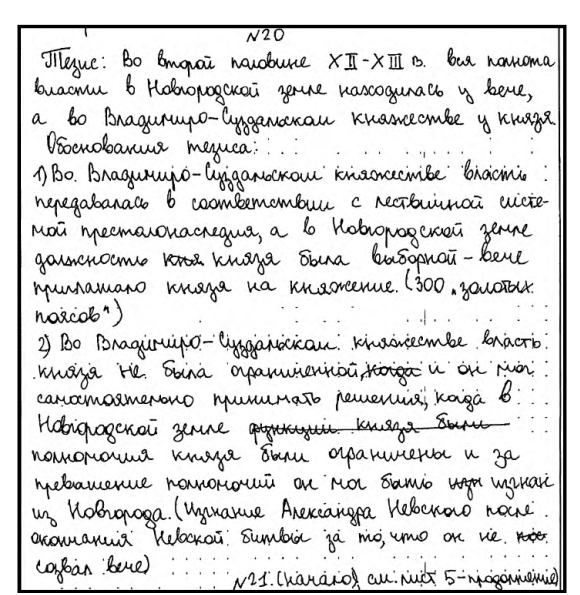

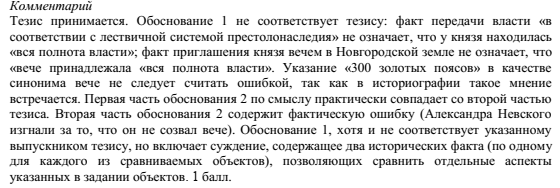

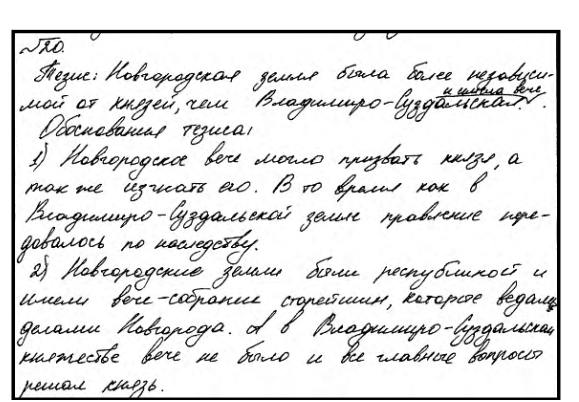

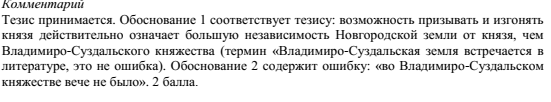

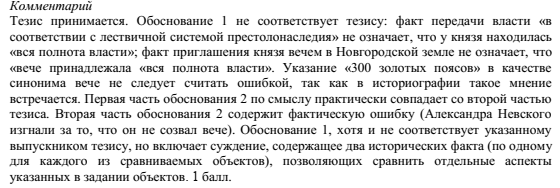

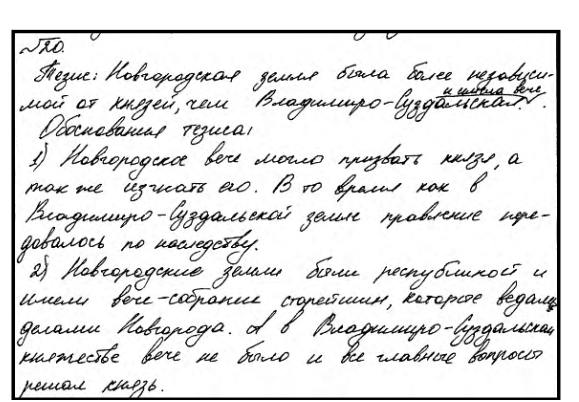

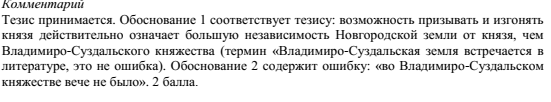

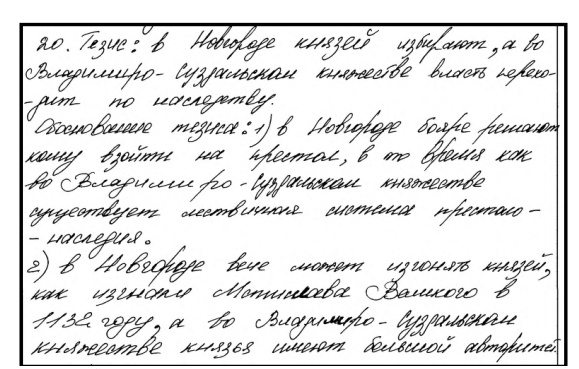

Запишите один любой тезис (обобщённое оценочное суждение), содержащий информацию о различиях в системе управления Новгородской земли и Владимиро-Суздальского княжества во второй половине XII–XIII в. по какому(-им)-либо признаку(-ам). Приведите два обоснования этого тезиса. Каждое обоснование должно содержать два исторических факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов). При обосновании тезиса избегайте рассуждений общего характера.

Ответ оформите в следующем виде.

Тезис:______________________________________________________

Обоснования тезиса:

1) _________________________________________________________

2) _________________________________________________________

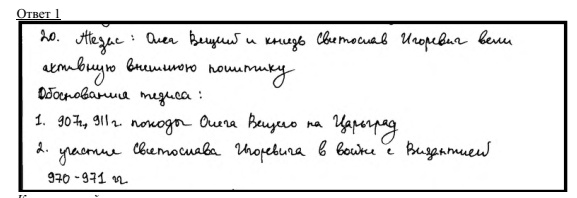

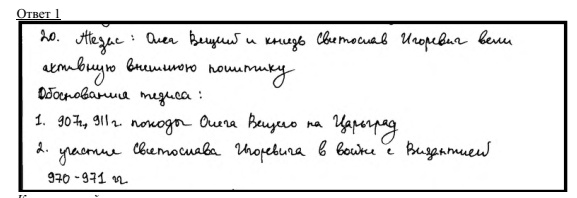

Вариант 3

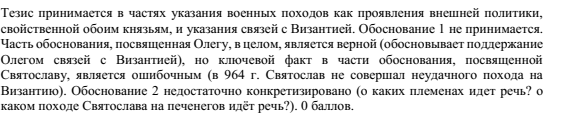

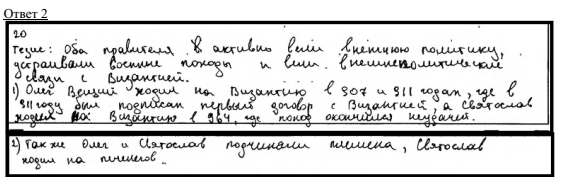

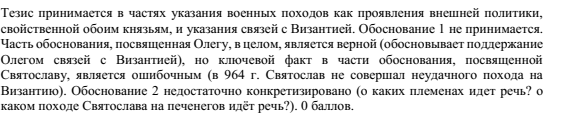

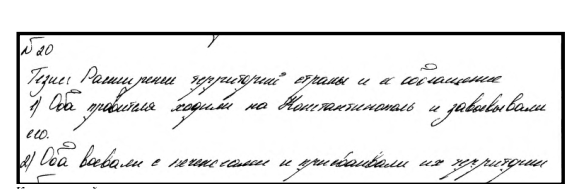

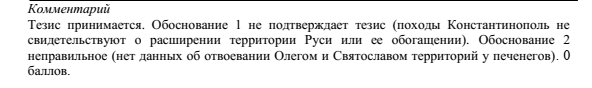

Запишите один любой тезис (обобщённое оценочное суждение), содержащий информацию о сходстве в политике Олега Вещего и князя Святослава Игоревича по какому(-им)-либо признаку(-ам). Приведите два обоснования этого тезиса. Каждое обоснование должно содержать один или несколько исторических фактов. При обосновании тезиса избегайте рассуждений общего характера.

Ответ оформите в следующем виде

Тезис:______________________________________________________

Обоснования тезиса:

1) _________________________________________________________

2) _________________________________________________________

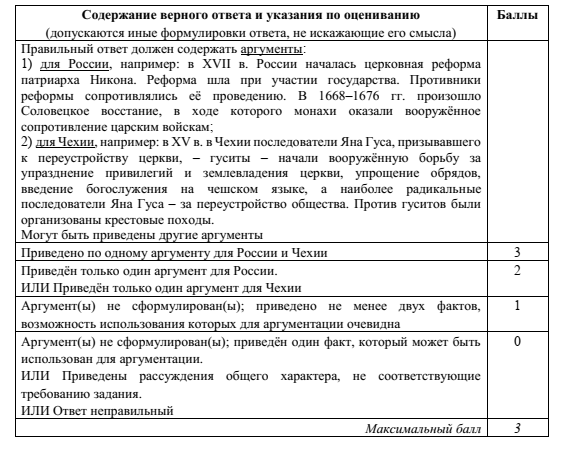

Задание 21

Пример задания

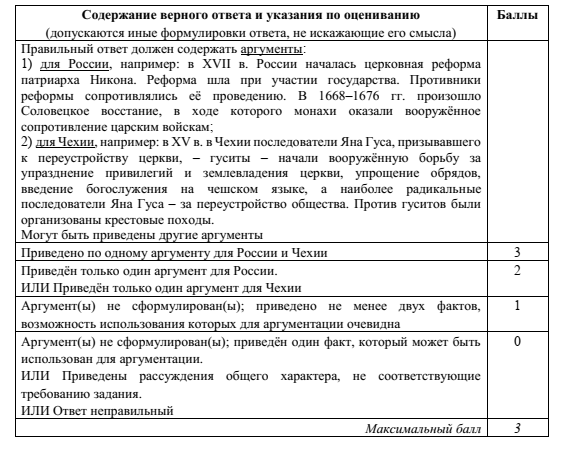

Используя исторические знания, приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что в России в XVII в. и в Чехии в XV в. обсуждение религиозных вопросов провоцировало вооружённую борьбу: один аргумент для Руси и один для Чехии. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в следующем виде.

Аргумент для России: ___________________________________________________

Аргумент для Чехии: ____________________________________________________

Задание 21 нацелено на проверку умения аргументировать данную в задании точку зрения. Особенностями данного задания является следующее.

1. В задании сопоставляются сходные события, явления, процессы истории России и истории зарубежных стран. Экзаменуемому необходимо сформулировать два аргумента: один в подтверждение сформулированной в задании точки зрения для истории России, второй – в подтверждение данной точки зрения для всеобщей истории.

2. Представленная в задании точка зрения сформулирована таким образом, что для аргументации необходимо объяснение связи представленных фактов с аргументируемой точкой зрения, только факты не могут являться аргументами.

3. Система оценивания ответов на задание построена таким образом, что экзаменуемый, даже не сумев сформулировать ни одного полноценного аргумента, но приведя два факта, которые очевидно можно использовать для аргументации данной в задании точки зрения, получит 1 балл. Причём эти факты могут относиться как к одному из требуемых аргументов (например, по истории России) так и к обоим (один факт для истории России и один – для всеобщей истории). Для представленной в приведённом задании точки зрения такими фактами могут быть, например, следующие: «Соловецкое восстание, гуситское движение». Данные факты не являются аргументами, так как они указывают на вооружённую борьбу, но не содержат информации о том, как эта вооружённая борьба связана с обсуждением религиозных вопросов. Однако очевидно, что эти факты можно использовать для аргументации приведённой в задании точки зрения. За их указание экзаменуемый получит 1 балл. Также 1 балл получит экзаменуемый за ответ «в XVII в. России началось проведение церковной реформы патриарха Никона, в Чехии Ян Гус призывал к переустройству церкви». Однако если выпускник приведёт факты «восстание под предводительством С.Т. Разина, гуситское движение», то 1 балла он не получит. Дело в том, что, хотя часть старообрядцев участвовала в восстании под предводительством С.Т. Разина, оно не являлось прямым ответом на реформу патриарха Никона, поэтому возможность использования данного факта для аргументации приведённой в задании точки зрения неочевидна.

Следует учитывать, что выпускники практически не указывают только факты, их ответы являются попытками сформулировать полноценные аргументы, чтобы набрать максимальное количество баллов. Поэтому эксперту необходимо уметь увидеть факты, которые использованы выпускником в неудачном аргументе, но очевидно могут быть использованы и в верном аргументе. Например, следующие положения не являются аргументами: «обсуждение религиозных вопросов в России в XVII в. привело к Соловецкому восстанию; обсуждение религиозных вопросов в Чехии в XIV веке привело к крестовым походам против гуситов». В обоих положениях не указано, какие именно религиозные противоречия привели в России и в Чехии к вооружённым конфликтам (вместо этого переписаны части данной в задании точки зрения), поэтому само утверждение, что именно разногласия по религиозным вопросам привели к указанным конфликтам, является спорным. В качестве аргументов приведённые положения не принимаются. Однако оба положения содержат факты, которые очевидно можно использовать для аргументации (Соловецкое восстание, крестовые походы против гуситов). За данный ответ выставляется 1 балл.

4. В критериях оценивания, как правило, приведено по одному аргументу для России и зарубежной страны. Однако выпускник может привести другие верные аргументы.

Порядок действий эксперта при оценивании ответов на данное задание должен быть следующим.

1. Проверка приведённых выпускником положений на соответствие требованиям, предъявляемым к аргументам (наличие и достаточность исторических фактов, их верная связь с аргументируемой точкой зрения).

2. Если верными являются оба аргумента, то выставляется 3 балла.

3. Если верным является один аргумент, то выставляется 2 балла.

4. Если верные аргументы отсутствуют, эксперт анализирует приведённые выпускником исторические факты с точки зрения очевидной возможности их использования для аргументации. Если в ответе в любом контексте представлено два или более факта, которые очевидно можно использовать для аргументации представленной в задании точки зрения (для двух требуемых аргументов или одного из них), то за ответ выставляется 1 балл.

5. Если в ответе нет верных аргументов и представлено менее двух фактов, которые очевидно можно использовать для аргументации данной в задании точки зрения (для одного или обоих аргументов), то эксперт за ответ выставляет 0 баллов.

Не принимаются аргументы, в которых допущены фактические ошибки. Например, следующий аргумент содержит фактическую ошибку и не может быть принят: «в XVII в. России началась церковная реформа патриарха Филарета. Реформа шла при участии государства. Противники реформы сопротивлялись её проведению. В 1668–1676 гг. произошло Соловецкое восстание, в ходе которого монахи оказали вооружённое сопротивление царским войскам». В данном случае неправильно указан инициатор церковной реформы. Однако верно приведённый в данном аргументе факт (Соловецкое восстание) может быть учтён при оценивании ответа на 1 балл (если верных аргументов в ответе нет, но содержится ещё один факт, возможность использования которого для аргументации очевидна).

При проверке ответов на задание 21 эксперт оценивает только верные позиции, неверные положения не учитываются, но не ведут к снижению баллов.

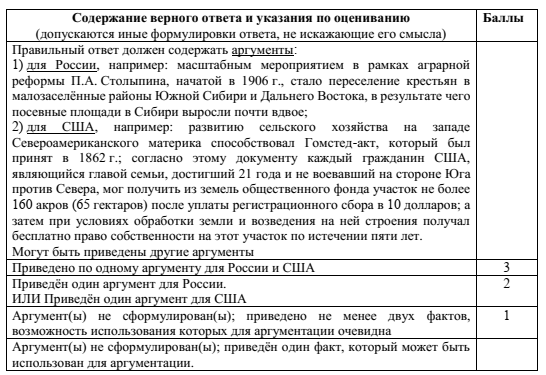

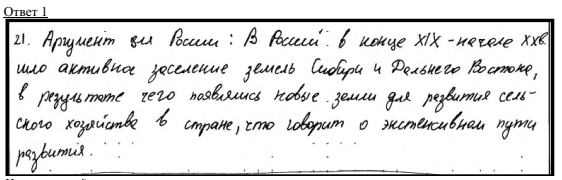

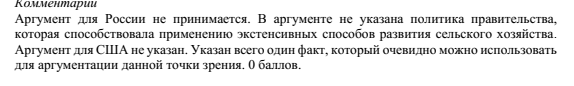

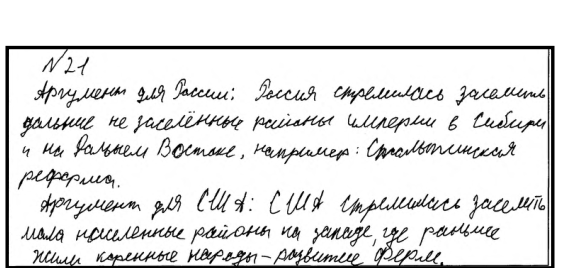

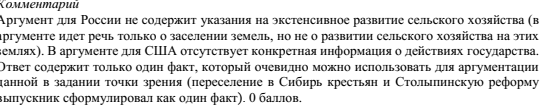

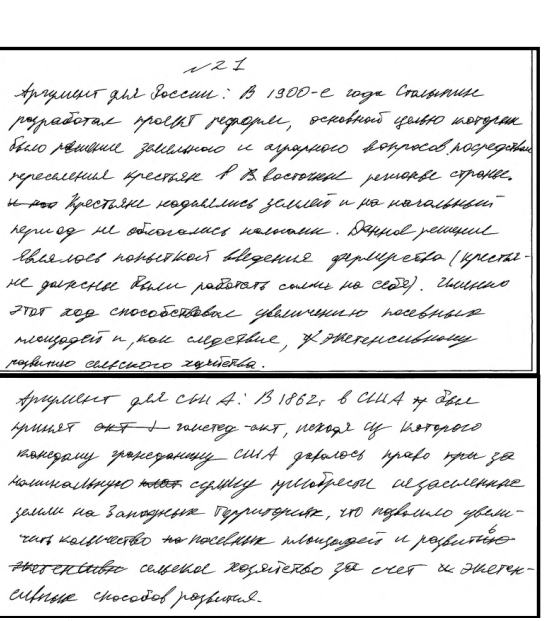

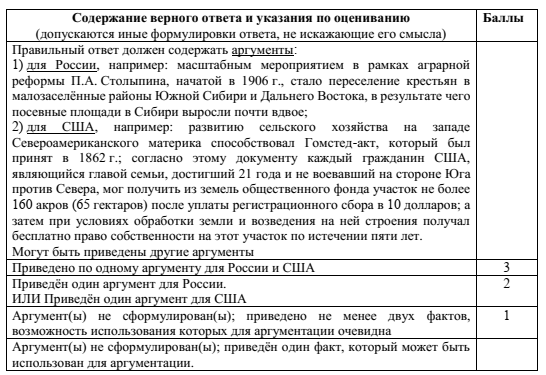

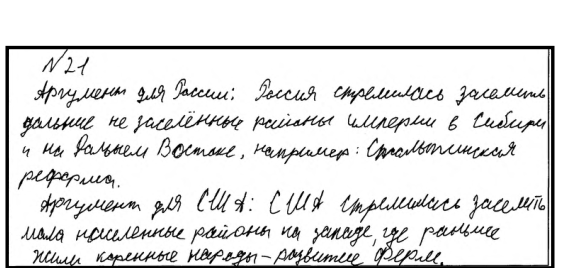

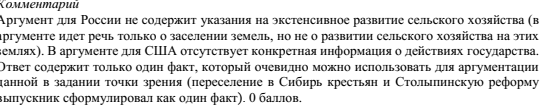

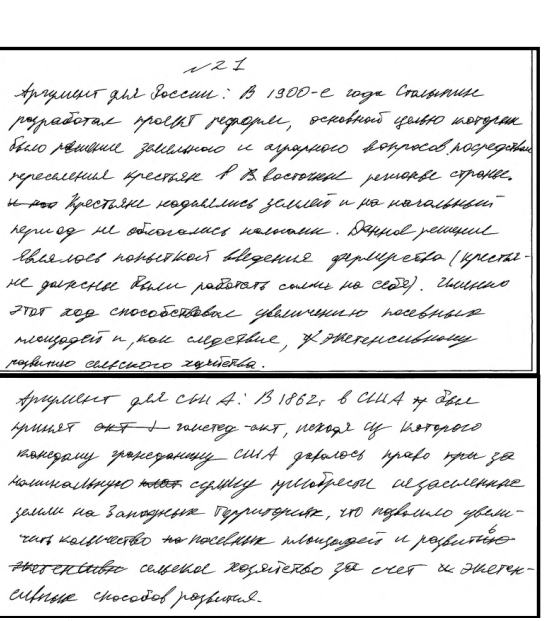

Вариант 2

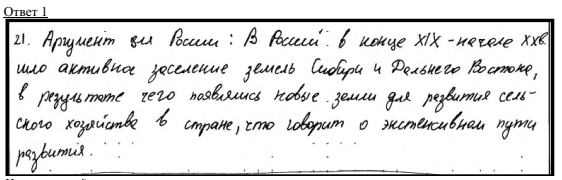

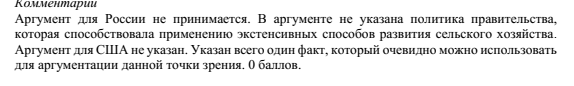

В XIX–XX вв. в сельском хозяйстве использовались экстенсивные и интенсивные способы его ведения. Используя исторические знания, приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что политика правительства России в конце XIX – начале XX в. и политика правительства США в XIX в. способствовали применению экстенсивных способов развития сельского хозяйства: один аргумент для России и один для США. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в следующем виде

Ответ запишите в следующем виде.

Аргумент для России: ___________________________________________________

Аргумент для США: ____________________________________________________

Вариант 3

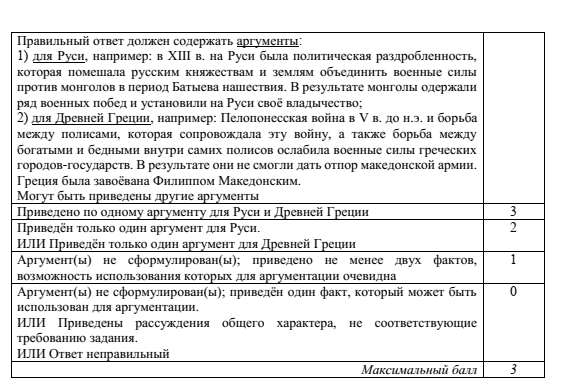

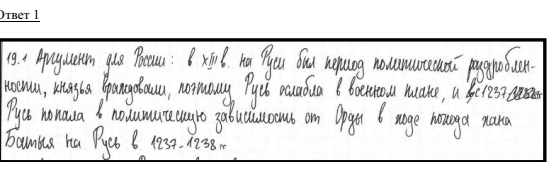

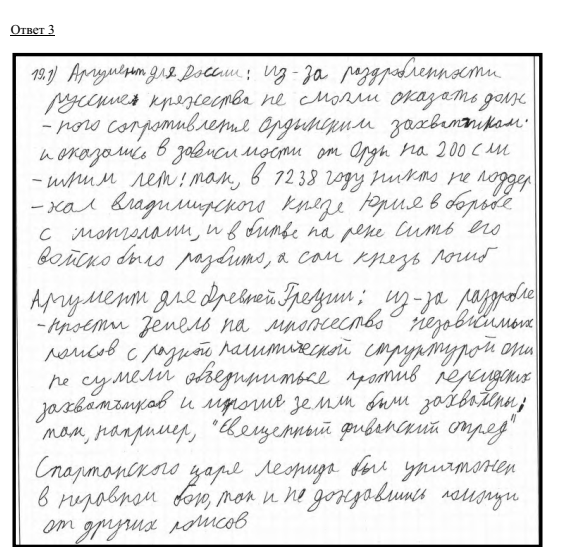

Используя исторические знания, приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что политическая ситуация в Древней Греции в V–IV вв. до н.э. и на Руси в XIII в. сказалась на военной мощи этих стран: один аргумент для Руси и один для Древней Греции. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. Ответ запишите в следующем виде.

Аргумент для Руси: ___________________________________________________

Аргумент для Древней Греции: ___________________________________________

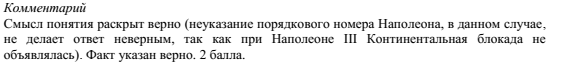

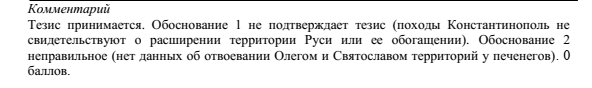

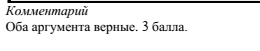

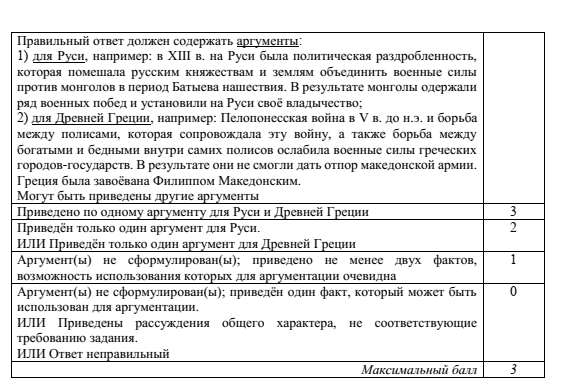

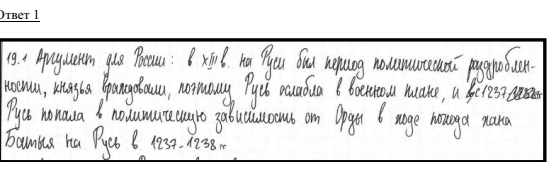

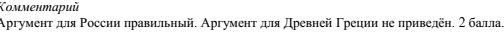

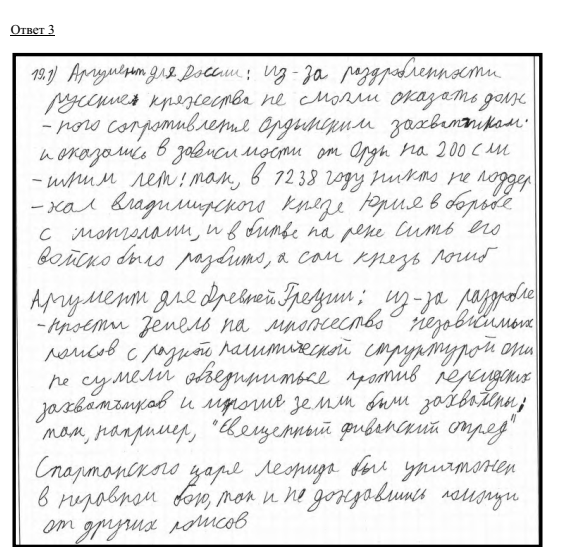

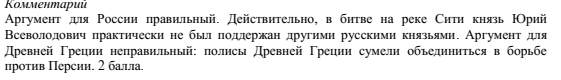

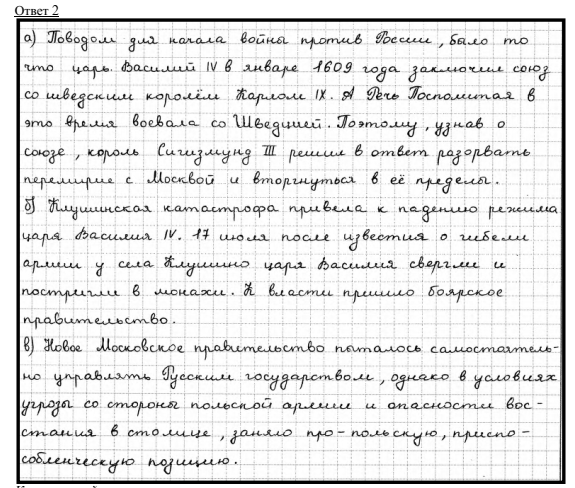

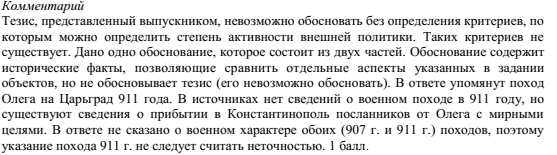

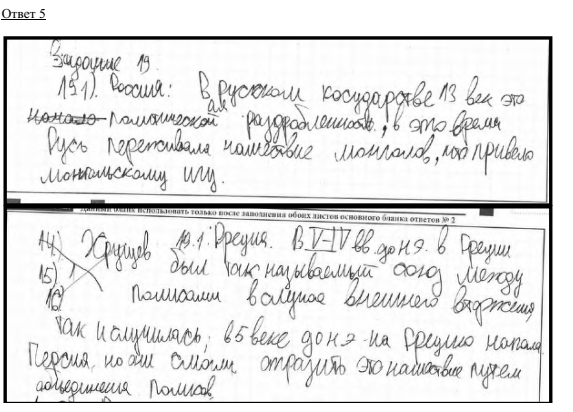

Комментарий

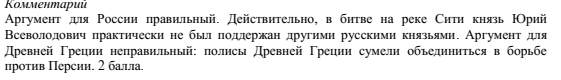

Комментарий

Аргумент для России принимается, несмотря на отсутствие одного промежуточного звена в рассуждениях экзаменуемого. Правильнее было написать, что в Русском государстве в XIII в. существовала политическая раздробленность, которая препятствовала объединению военных сил русских князей, поэтому Русь не сумела противостоять монгольскому нашествию и попала в зависимость. Но выпускник не написал о том, что политическая раздробленность вела к снижению обороноспособности. Однако в задании идёт речь о влиянии политической ситуации на обороноспособность, а особенность политической ситуации в ответе указана. Поэтому очевидно, что выпускник подразумевает влияние на обороноспособность именно указанной им политической ситуации. Аргумент для Древней Греции принимается. Действительно, объединение полисов позволило победить Персию в ходе греко-персидских войн. 3 балла.

Комментарий

Комментарий