СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические указания для практических работ по дисциплине Электробезопасность по специальности 13.02.11

Методические указания для практических работ по дисциплине Электробезопасность предназначены для обучающихся по специальности 13.02.11. В методических указаниях содержится 10 практических работ с указанием цели, порядка выполнения и контрольными вопросами. Работы способствуют отработке навыков обучающихся по электроезопасности и закреплению знаний.

Просмотр содержимого документа

«Методические указания для практических работ по дисциплине Электробезопасность по специальности 13.02.11»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Методические указания

для практических и лабораторных работ

по дисциплине Электробезопасность

по специальности СПО

13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Краснокамск, 2017

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

на заседании методического совета Заведующий отделение

протокол № 1

от«01»сентября 2017г. ______ О.М. Ткачева

«02» сентября 2017г.

Методические указания составлены в соответствии с программой дисциплины Электробезопасность по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Составитель: С.А Кононова – преподаватель «КПТ»

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 4 |

| Практическая работа 1 Применение электрозащитных средств до 1кВ

| 5 |

| Практическая работа 2 Применение электрозащитных средств свыше 1кВ

| 7 |

| Практическая работа 3 Изучение мер безопасности при проведении измерений

| 9 |

| Практическая работа 4 Оформление наряда – допуска для работы в электроустановках до 1кВ

| 11 |

| Практическая работа 5 Оформление наряда – допуска для работы в электроустановках выше 1кВ | 12 |

| Практическая работа 6 Изучение схем защитного отключения

| 13 |

| Практическая работа 7 Изучение оперативной технической документации электрических подстанций

Изучение технической документации электрических подстанций

| 17 |

| Практическая работа 8 Изучение технической документации электрических подстанций

| 19 |

| Практическая работа 9

| 20 |

| Практическая работа 10 Оказание первой помощи при ударе электрическим током

| 22 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания разработаны на основании рабочей программы учебной дисциплины «Электробезопасность» основной образовательной программы ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и содержит описание и методику выполнения практических и лабораторных работ.

Практические работы проводятся в той последовательности, в которой расположен теоретический материал в программе. Они являются логическим продолжением теоретического материала и нацелены на формирование профессиональных компетенций и отработку умений в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 13.02.11.

В каждой практической работе приведена методика, которая позволяет повторить изученный на лекциях материал. Выполнение практических работ является предварительной стадией подготовки к производственной практике и выполнению дипломного проекта. В конце каждой работы приведены контрольные вопросы, которые позволяют обучающимся подготовится к защите практической работы.

Практические работы оформляются на формате А4 и брошюруются в журнал лабораторных и практических работ.

Методические указания могут быть использованы в учебном заведении на любой форме обучения (очной и заочной).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

Изучение основных и дополнительных средств защиты для электроустановок напряжением до 1000В

Цель работы: выработать умение пользоваться электрозащитными средствами, применяемыми в электроустановках до 1000В.

Оборудование и приборы: Мультимедийный проектор, электронные материалы. Образцы электрозащитных средств.

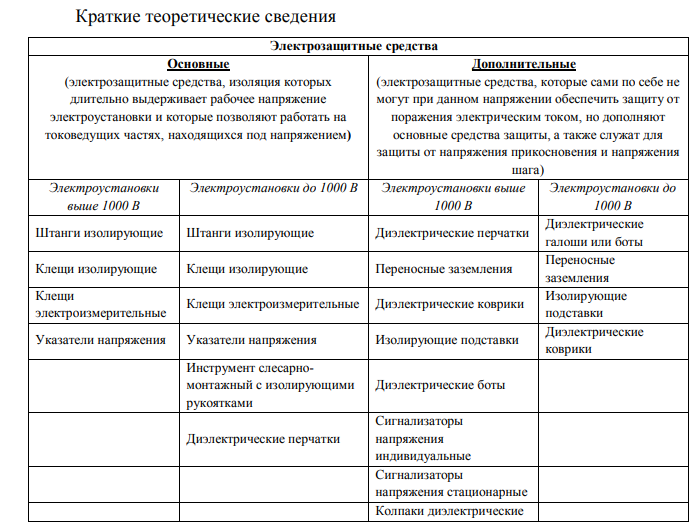

Краткие теоретические сведения

К средствам индивидуальной защиты относят: - средства защиты головы (каски защитные); - средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); - средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); - средства защиты рук (рукавицы); - средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты страховочные); - одежда специальная защитная (комплект защиты от электрической дуги). При работе в электроустановках с использованием основных средств защиты достаточно применить одно дополнительное средство защиты. Например, при работе с указателем напряжения необязательно применение одновременно диэлектрических перчаток и диэлектрических бот (или коврика). При необходимости освободить пострадавшего от действия электрического тока следует применять наряду с диэлектрическими перчатками диэлектрические боты или галоши. В то же время применение двух или более дополнительных средств защиты не заменяет основного средства защиты. Например, в электроустановках выше 1000В диэлектрические перчатки и боты не могут заменить изолирующих штанг или клещей. Средствами защиты следует пользоваться по их прямому назначению в электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчитаны.

Исходные данные

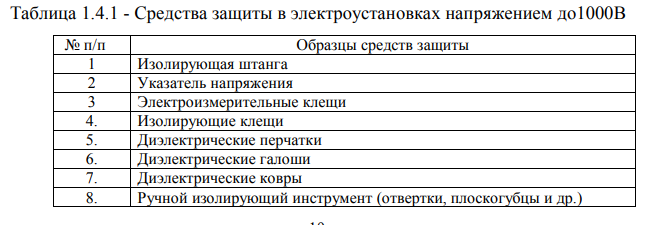

Таблица 1.4.1 - Средства защиты в электроустановках напряжением до1000В

Порядок выполнения работы

1. Изучить натурные образцы электрозащитных средств.

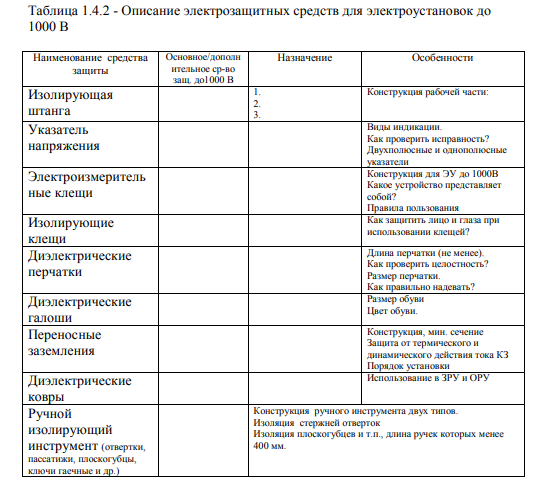

2. Дать описание указанных средств защиты по форме, приведенной в таблице 1.4.2.

3. Дать описание средств индивидуальной защиты по форме, приведенной в таблице 1.4.3. 4. Сделать вывод по практической работе.

5. Ответить на контрольные вопросы.

Таблица 1.4.2 - Описание электрозащитных средств для электроустановок до 1000В

Таблица 1.4.3 Средства индивидуальной защиты

Контрольные вопросы:

1. Укажите классификацию электрозащитных средств.

2. Приведите примеры основных и дополнительных средств защиты в электроустановках напряжением до 1000 В.

Практическая работа 2

Изучение основных и дополнительных средств защиты для электроустановок напряжением выше 1000В

Цель работы: получить практические навыки применения электрозащитных средств, применяемых в электроустановках выше 1000В.

Оборудование и приборы: Мультимедийный проектор, электронные материалы. Натурные образцы защитных средств

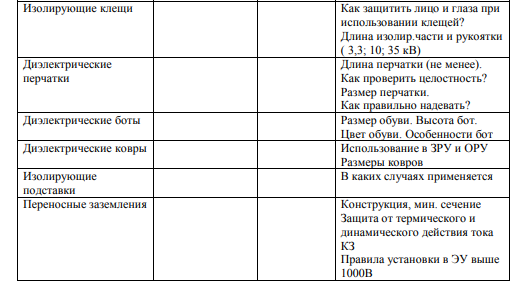

Краткие теоретические сведения

Исходные данные

Таблица 1.5.1 - Средства защиты в электроустановках напряжением выше 1000В.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить натурные образцы электрозащитных средств, применяемых в электроустановках выше 1000 В.

2. Дать описание указанных средств защиты по форме, приведенной в таблице 2 и изобразить их.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Таблица 1.5.2 - Описание электрозащитных средств для электроустановок выше 1000В.

Контрольные вопросы:

Контрольные вопросы:

1. Укажите классификацию электрозащитных средств.

2. Приведите примеры основных и дополнительных средств защиты в электроустановках напряжением выше 1000В.

3. Приведите основные характеристики основных и дополнительных средств защиты в электроустановках напряжением выше 1000В.

Практическое занятие 3

Изучение мер безопасности при проведении измерений

Цель работы: Научится выполнять меры безопасности при проведении измерений в электроустановках мегомметром и электроизмерительными клещами.

Оборудование: мегомметр М4101/1 и электроизмерительные клещи Д90, Ц-90, методические указания, ПОТ.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомится с указаниями по выполнению измерений в электроустановках до 1000В.

2. Выполнить по данной схеме измерения мегомметром и электроизмерительными клещами.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Краткие теоретические сведения:

Электроизмерительные клещи предназначены для измерения тока, напряжения и мощности в электрических цепях без нарушения их целости. Клещи для электроустановок напряжением до 1000В состоят из рабочей части (разъемного магнитопровода, обмотки и измерительного прибора) и корпуса, являющегося одновременно изолирующей частью с упором и рукояткой.

Изолирующие и электроизмерительные клещи, применяемые в электроустановках до 1000В, испытывают напряжением 3кВ при приемо-сдаточных и 2кВ при эксплуатационных испытаниях. Продолжительность прикладываемого напряжения 5 мин. Периодичность испытаний 1 раз в 24 мес.

В электроустановках до 1000В работать с электроизмерительными клещами может работник с группой III. При этом допускается не пользоваться диэлектрическими перчатками. Запрещается работать с электроизмерительными клещами на опоре ВЛ. В электроустановках выше 1000В работу с электроизмерительными клещами должны проводить по распоряжению два работника с группами IV и III. Запрещается склоняться к прибору для отсчета показаний. Работать необходимо в диэлектрических перчатках.

Измерения в электроустановках напряжением выше 1000В следует проводить в диэлектрических перчатках и галошах (или стоя на изолирующем основании), в защитных очках. Клещи необходимо держать на весу. Запрещается нагибаться к амперметру при отсчете показаний. Во время производства измерений запрещается касаться приборов, проводов и измерительных трансформаторов.

1.4. Измерения электроизмерительными клещами на шинах напряжением до 1000В следует выполнять, стоя на полу или специальных подмостках.

2.1. Перед началом работы с мегомметром необходимо выяснить, к какой категории по степени опасности относится помещение, в котором предстоит выполнять работу.

2.2. Перед началом работ с мегомметром следует внешним осмотром проверить исправность деталей корпуса, проверить его работу.

2.3. Мегомметр, имеющий дефекты или просроченную дату периодической поверки, применять в работе не разрешается.

2.4. Для контроля исправности мегомметр должен подвергаться периодической поверке.

2.5. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

2.6. Работник не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

2.7. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения рабочего места.

2.8. Перед началом работы следует обратить внимание на рациональную организацию рабочего места.

3.1. Измерения мегомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала.

3.2. В электроустановках напряжением выше 1000В измерения должны производиться по наряду, в электроустановках напряжением до 1000В – по распоряжению.

3.3. В тех случаях, когда измерения мегомметром входят в содержание работ, оговаривать эти измерения в наряде или распоряжении не требуется.

3.4. Измерять сопротивление изоляции мегомметром может работник, имеющий группу III.

3.5. Измерение сопротивления изоляции мегомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления.

3.6. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегомметра.

3.7. При измерении мегомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг).

3.8. В электроустановках напряжением выше 1000В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

3.9. При работе с мегомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается.

3.10. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

3.11. Работать мегомметром с приставных лестниц запрещается; для выполнения работ на высоте следует использовать прочные стремянки или подмости.

3.12. Работать мегомметром, не защищенным от воздействия капель и брызг, в условиях их воздействия, а также на открытых площадках во время дождя или снегопада запрещается.

3.13. Не следует оставлять без надзора мегомметр, присоединенный к токоведущим частям, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать.

3.14. При переносе мегомметром с одного рабочего места на другое, а также при перерыве в работе и ее окончании мегомметр должен быть отсоединен от токоведущих частей.

Контрольные вопросы:

1. Кто имеет право проводить измерения клещами до 1кВ и выше?

2. Кто имеет право проводить измерения мегомметром до 1кВ и выше?

3. Что необходимо сделать перед проведением измерений клещами до 1кВ и выше?

4. Что необходимо сделать перед проведением измерений мегомметром до 1кВ и выше?

5. Что необходимо сделать после проведения измерений мегомметром до 1кВ и выше?

Практическая работа 4

Оформление наряда-допуска в электроустановках до 1000В

Цель работы: Научится оформлять бланк наряда-допуска в электроустановках до 1000В.

Оборудование: Схема РУ-0,4кВ, бланки, методические указания, ПБ.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомится с указаниями по заполнению наряда-допуска для работ в электроустановках до 1000В.

2. Заполнить согласно схемы бланк наряда-допуска.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Краткие теоретические сведения:

В электроустановках напряжением до 1кВ при работе под напряжением необходимо:

оградить расположенные вблизи рабочего места, другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;

работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке, либо на резиновом диэлектрическом коврике;

применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками.

Не допускается работать в электроустановках:

в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры;

в согнутом положении, если при выпрямлении расстояния до токоведущих частей будет менее расстояния, указного в таблице 1;

около не огражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух боковых сторон;

прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением;

в неосвещенных местах.

Персоналу и студентам-практикантам следует помнить, что после исчезновения напряжения на электропроводке оно может быть подано вновь без предупреждения.

Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств на работающий персонал (студентов).

При приближении грозы должны быть прекращены все работы на воздушных линиях электропередач, открытых распределительных устройствах.

Контрольные вопросы:

1. Кто имеет право выдавать наряд в установках до 1 кВ?

2. Кто может быть ответственным руководителем работ?

3. Кто может быть допускающим в установках до 1 кВ?

4. Когда назначается наблюдающий, его группа?

5. За что отвечает допускающий?

6. За что отвечает производитель работ?

7. За что отвечает член бригады?

8. Какие совмещаемые обязанности может выполнять выдающий наряд?

9. Какие совмещаемые обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?

10. Какие совмещаемые обязанности может выполнять производитель работ из числа оперативного персонала?

11. Каков порядок регистрации и хранения нарядов-допусков?

12. Каков порядок заземления установок для работы по наряду-допуску?

Литература: ПБ. Стр. 159 – 163, 25 – 45.

Практическая работа 5

Оформление наряда-допуска в электроустановках выше 1000В

Цель работы: Научится оформлять бланк наряда-допуска в электроустановках выше 1000В.

Оборудование: Схема РУ-6-10кВ, бланки, методические указания, ПБ.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомится с указаниями по заполнению наряда-допуска для работ в электроустановках выше 1000В.

2. Заполнить согласно схемы бланк наряда-допуска.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Краткие теоретические сведения:

Работы в электроустановках по нарядам-допускам и распоряжениям учитываются в журнале по приведенной ниже форме.

При работах по нарядам в журнале оформляется только первичный допуск к работам и указываются номер наряда, место и наименование работы, дата и время начала и полного окончания работы (графы 2, 3, 9 и 10); при работах по распоряжению оформляют все графы журнала, за исключением графы 2 (номер наряда).

Форма журнала может быть дополнена или видоизменена. Допускается учет работ по нарядам и распоряжениям вести иным образом, установленным руководителем организации, при сохранении сведений, содержащихся в графах формы журнала. Независимо от принятого порядка учета работ по нарядам и распоряжениям, факт допуска к работе регистрируется записью в оперативном журнале.

При выполнении работ по наряду в оперативном журнале производится запись как о первичном, так и о ежедневных допусках к работе.

При работах по распоряжению в графе 8 Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям проведение целевых инструктажей регистрируется подписями работников, проводивших целевые инструктажи, и работников, их получивших. Если инструктаж проводится с использованием средств связи, проведение и получение инструктажа фиксируется в двух «Журналах учета работ по нарядам и распоряжениям» - в журнале работника, отдавшего распоряжение, и в журнале работников, получивших инструктаж, с подтверждающими подписями в обоих журналах.

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации. Срок хранения журнала - один месяц со дня регистрации в графе 10 полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению.

Контрольные вопросы:

1. Кто имеет право выдавать наряд в установках свыше 1 кВ?

2. Кто может быть ответственным руководителем работ?

3. Кто может быть допускающим в установках свыше 1 кВ?

4. Когда назначается наблюдающий, его группа?

5. За что отвечает допускающий?

6. За что отвечает производитель работ?

7. За что отвечает член бригады?

8. Какие совмещаемые обязанности может выполнять выдающий наряд?

9. Какие совмещаемые обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?

10. Какие совмещаемые обязанности может выполнять производитель работ из числа оперативного персонала?

11. Каков порядок регистрации и хранения нарядов-допусков?

12. Каков порядок заземления установок для работы по наряду-допуску?

Литература: ПБ. Стр. 159 – 163, 25 – 45.

Практическая работа 6

Изучение схем защитного отключения

Цель работы: Изучить назначение и схемы устройств защитного отключения.

Оборудование: УЗО типа М304-4, 40А, 30мА, трёхфазное, паспорт, методические указания.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомится с теоретическими сведениями.

2. Начертить схемы:

1) дифференциальный трансформатор тока;

2) принцип действия УЗО.

3) схема стенда по проверке УЗО

3.Провести на стенде испытание УЗО, сделать вывод о соответствии тока срабатывания.

4. Ответить на контрольные вопросы.

Краткие теоретические сведения

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УЗО

Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.

Принцип действия УЗО дифференциального типа основан на применении электромагнитного векторного сумматора токов — дифференциального трансформатора тока. Сравнение текущих значений двух и более (в четырехполюсных УЗО— 4-х токов) по амплитуде и фазе наиболее эффективно, т.е. с минимальной погрешностью, осуществляется электромагнитным путем с помощью дифференциального трансформатора тока

Суммарный магнитный поток в сердечнике — Ф∑ пропорциональный разности токов в проводниках, являющихся первичными обмотками трансформатора, i L и i N, наводит во вторичной обмотке трансформатора тока соответствующую эдс, под действием которой в цепи вторичной обмотки протекает ток i∆вт, также пропорциональный разности первичных токов.

Следует отметить, что к магнитному сердечнику трансформатора тока электромеханического УЗО предъявляются чрезвычайно высокие требования по качеству - высокая чувствительность, линейность характеристики намагничивания, температура и временная стабильность и т.д.

Рисунок 1- Дифференциальный трансформатор тока

Рисунок 1- Дифференциальный трансформатор тока

По этой причине для изготовления сердечников трансформаторов тока, применяемых при производстве УЗО, используется специальное высококачественное аморфное (некристаллическое) железо.

Основные функциональные блоки УЗО представлены на рис. 2.

Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока 1.

В абсолютном большинстве УЗО, производимых и эксплуатируемых в настоящее время во всем мире, в качестве датчика дифференциального тока используется именно трансформатор тока.

В литературе по вопросам конструирования и применения УЗО этот трансформатор иногда называют трансформатором тока нулевой последовательности — ТТНП, хотя понятие «нулевая последовательность» применимо только к трехфазным цепям и используется при расчетах несимметричных режимов многофазных цепей.

Пусковой орган (пороговый элемент) 2 выполняется, как правило, на чувствительных магнитоэлектрических реле прямого действия или электронных компонентах.

Исполнительный механизм 3 включает в себя силовую контактную группу с механизмом привода. В нормальном режиме при отсутствии дифференциального тока — тока утечки, в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока 1, протекаем рабочий ток нагрузки. Проводники, проходящие сквозь окно магнитопровода, образуют встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора тока.

Если обозначить ток, протекающий по направлению к нагрузке как I1а от нагрузки как I2, то можно записать равенство:

I1= I2.

Рисунок 2 - Принцип действия УЗО

Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторно встречно направленные магнитные потоки Ф1 и Ф2

Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора гак же равен нулю. Пусковой орган 2 находится в этом случае в состоянии покоя.

При прикосновении человека к открытым токопроводящим . частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки I , протекает дополнительный ток-ток утечки (I∆), являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным).

Неравенство токов в первичных обмотках (I1 +I∆ в фазном проводнике и I2, равный Ir в нулевом рабочем проводнике) вызывает небаланс магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока. Если этот ток превышает значение уставки порогового элемента пускового органа 2. последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм 3 .

Исполнительный механизм, обычно состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая УЗО электроустановка обесточивается. Для осуществления периодического контроля исправности (работоспособности) УЗО предусмотрена цепь тестирования 4.Пи нажатии кнопки «Тест» искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Срабатывание УЗО означает, что оно в целом исправно. ВИДЫ УЗО

По техническому исполнению существуют следующие виды УЗО

1.По назначению

-УЗО без встроенной защиты от сверх токов

-УЗО со встроенной защитой от сверх токов

2. По способу управления

-УЗО функционально независящее от напряжения

-УЗО функционально зависящее от напряжения

УЗО функционально зависящее от напряжения в свою очередь подразделяются:

-на устройства автоматически размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения с выдержкой времени или без нее. При восстановлении напряжения одни модели и их устройства автоматически повторно замыкают контакты в главной цепи, другие остаются в отключенном состоянии;

-на устройства не размыкающие силовые контакты при исчезновении напряжения. Имеются также два варианта исполнения устройств этой группы. В одном варианте при исчезновении напряжения устройство размыкает свои контакты, но сохраняет способность разомкнуть цепь при возникновении дифференциального тока. Во втором варианте, при отсутствии напряжения устройства не способны произвести отключение при возникновении дифференциального тока.

3 По способу установки

- УЗО, применяемые для стационарной установки при неподвижной электропроводке;

- УЗО, применяемые для подвижной установки (переносного типа) и шнурового присоединения.

4. По числу полюсов

- двухполюсные с двумя защищенными полюсами;

- четырёхполюснике с четырьмя защищенными полюсами

5. По условиям регулирования отключающего дифференциального тока:

—УЗО с одним значением номинальною отключающего дифференциального тока;

—УЗО с несколькими фиксированными значениями отключающего дифференциального тока.

6. По условиям функционирования при наличии составляющей

постоянного тока:

УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный

дифференциальный ток, медленно нарастающий, либо возникающий скачком;

УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный

дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком.

7. По наличию задержки по времени:

— УЗО без выдержки времени — тип общего применения:

— УЗО с выдержкой времени — тип S (селективный).

8 . По способу защиты от внешних воздействий:

— УЗО защищенного исполнения, не требующие для своей эксплуатации

защитной оболочки;

— У3О незащищенного исполнения, для эксплуатации которых

необходима защитная оболочка

9. По способу монтажа:

УЗО поверхностного монтажа:

УЗО утопленного монтажа:

УЗО панельно-щитового монтажа.

10. По характеристике мгновенного расцепления (для УЗО со встроенной защитой от сверхтоков):

-- типа В;

типа С;

типа D.

Принципиальное значение при рассмотрении конструкции УЗО имеет разделение устройств по способу технической реализации на следующие два типа:

УЗО, функционально не зависящие от напряжения питания (электромеханические).

Рисунок 3- Схема стенда по проверке УЗО

Контрольные вопросы:

1. Что такое УЗО?

2. На чём основан принцип действия УЗО?

3. Какие основные элементы входят в УЗО?

4. Какие существуют виды УЗО по назначению?

5. Какие существуют виды УЗО по способу управления?

6. Какие существуют виды УЗО по способу установки?

7. Какие существуют виды УЗО по числу полюсов?

8.Какие существуют виды УЗО по условию регулирования отключающего дифференциального тока?

9. Какие существуют виды УЗО по наличию задержки по времени?

10. Какие существуют виды УЗО по способу защиты от внешних воздействий?

11. Какие существуют виды УЗО по способу монтажа?

12. Каково назначение дросселя в схеме, реагирующей на сопротивление изоляции?

13. Для чего должен быть удалён заземлитель реле от двигателя?

14. Почему для УЗО используется специальный магнитный сердечник трансформатора?

Литература: В. А. Девясилов. Охрана труда. Стр. 172 – 174.

Практическое занятие 7

Изучение оперативной технической документации электрических подстанций

Цель работы: закрепить знания путем практического изучения основных видов оперативно-технической документации электрической подстанции.

Оборудование и приборы: Мультимедийный проектор, электронные материалы.

Краткие теоретические сведения

Оперативный журнал предназначен для записи в хронологическом порядке результатов деятельности оперативного персонала при обслуживании подстанции. В данном журнале оформляется прием-сдача смены, сведения об отклонениях от нормальной схемы электроснабжения. В оперативный журнал вносятся записи о поданных заявках на работы, приказах, уведомлениях, записи о выдаче ключей от распределительных устройств, ведется учет установленных переносных заземлений по номерам, все записи о работах, выполняемых по наряду-допуску, распоряжению и перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

В Книге произведенных работ вносятся записи о всех произведенных на подстанции работах с учетом трудовых затрат по видам работ и подсчетом итоговых трудовых затрат в человеко-часах.

Книга осмотров и неисправностей заполняется ежедневно по итогам осмотров без приближения к токоведущим частям. Обнаруженные при осмотрах неисправности вносятся в соответствующую графу с обязательной отметкой об устранении в короткие сроки.

В Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям вносят краткие записи о работах, производимым по наряду-допуску, а также подробно записывают текст распоряжения на работу.

Примеры заполнения оперативно-технической документации приведены в Приложении 1.2.1.

Исходные данные Образцы оперативно-технической документации электрической подстанции (задаются преподавателем).

Порядок выполнения работы:

1. Записать исходные данные.

2. Перечислить основные виды оперативно-технической документации, используемой на электрических подстанциях.

3. Рассмотреть и внести записи в заданный преподавателем вид оперативно-технической документации

Контрольные вопросы:

1. Укажите назначение оперативного журнала.

2. Укажите назначение Книги произведенных работ.

3. Укажите назначение Книги осмотров и неисправностей

4. Укажите назначение Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям.

Практическое занятие 8

Изучение технической документации электрических подстанций

Цель работы: изучить основные виды технической документации, применяемой на электрической подстанции.

Оборудование и приборы: Мультимедийный проектор, электронные материалы.

Краткие теоретические сведения

К основным видам технической документации электрических подстанций можно отнести следующие документы:

1. Схема внешнего электроснабжения электрической подстанции.

2. Однолинейная схема электрической подстанции.

3. Схемы вторичной коммутации всех присоединений и релейных защит.

4. Технический паспорт подстанции.

5. Технические паспорта всех видов оборудования электрической подстанции

6. Перечень опасных мест и технологические карты для работы в этих местах

7. Журнал учета, содержания и испытания средств защиты.

8. Перечень аварийно-восстановительного запаса с указанием места его хранения.

9. Правила и инструкции по технике безопасности и охране труда.

10. Акты разграничений с энергоснабжающими организациями.

11. Паспорт на контур заземления.

12. Кабельный журнал электроустановки.

13.Схемы трасс кабельных линий, проложенных на территории электрической подстанции.

14. Протоколы испытания оборудования, кабелей, защитных средств и монтажных приспособлений.

Исходные данные Образцы технической документации электрической подстанции – технические паспорта оборудования электрической подстанции (задаются преподавателем).

Порядок выполнения работы

1. Перечислить основные виды технической документации, используемой на электрических подстанциях.

2. Рассмотреть заданный преподавателем вид технической документации, дать его подробное описание с целью получения навыка работы с технической документацией в следующем порядке:

2.1. Расшифровать буквенно-цифровое наименование заданного типа оборудования.

2.2. Назначение оборудования.

2.3. Выписать технические параметры заданного типа оборудования:

2.4. Особенности конструкции оборудования.

Контрольные вопросы.

1. Перечислите основные виды технической документации электрической подстанции.

2. Какие основные технические параметры содержит технический паспорт (техническое описание) оборудования электрической подстанции?

Практическое занятие 9

Изучение мер безопасности при выполнении наладки электрооборудования

Цель занятия: изучить правила безопасности при наладках и испытаниях электрооборудования;

Оборудование и приборы: Мультимедийный проектор, электронные материалы.

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомится с указаниями по проведению испытаний в установках до 1000В и выше.

2. Заполнить согласно схемы бланк наряда-допуска.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Краткие теоретические сведения

К наладке и испытаниям электрооборудования допускается специально подготовленный персонал, прошедший дополнительную проверку при сдаче на группу допуска по электробезопасности и имеющий соответствующую отметку в удостоверении на право самостоятельной работы в электроустановках. В связи с повышенной опасностью к наладочным работам допускается не только хорошо обученный персонал, но и обладающий высокой производственной дисциплиной.

Все наладочные работы в действующих электроустановках выполняются только по наряду не менее чем двумя лицами, одно из которых имеет IV или V группу по электробезопасности, второе - не ниже III.

Помещение, в котором будут проводиться пусконаладочные работы, освобождается от посторонних предметов. Вращающиеся и токоведущие части машин ограждают и защищают от случайного прикосновения. Во время работы включают общее и местное освещение, для осмотра используют переносные лампы и фонари.

Перед агрегатами и движущимися механизмами, на панелях управления, над столом с измерительными приборами вывешиваются предупредительные плакаты «Стой! Опасно для жизни», «Работать здесь» и другие.

Пуск электрических машин производится после предварительного согласования с электромонтажным персоналом и механиками. В обязательном порядке проверяется присоединение корпуса к РЕ-проводнику. Во время работы с приборами, получающими питание от сети напряжением более 50В, для изоляции наладчика используется изоляционная решетка или диэлектрический коврик.

Обувь, одежда и руки наладчика должны быть сухими. Одежду одевают с длинными рукавами, женщины носят брюки и чулки.

Измерительную аппаратуру располагают на деревянном столе, покрытом изоляцией - гетинаксом или электрокартоном, реостаты и другие регулирующие устройства закрепляют, а в необходимых случаях ограждают. Высоковольтные установки ограждают, оснащают блокировкой, вывешивают плакат «Испытание. Опасно для жизни». В помещении устанавливается общий коммутационный аппарат, перед электроустановкой укладываются резиновые диэлектрические коврики, не токоведущие части электроустановок присоединяют к РЕ-проводнику.

При эксплуатации электроустановок испытания электрооборудования обычно проводят бригады в составе не менее двух человек, из которых один имеет квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, а второй не ниже III. Массовые испытания изоляционных материалов и изделий (средств защиты, отдельных деталей), проводимых на специально оборудованных установках с ограждением и блокировкой, может выполнять лицо с группой по электробезопасности не ниже III согласно перечню, в порядке текущей эксплуатации.

Профилактические испытания электрооборудования промышленных и сельскохозяйственных предприятий могут проводить работники:

энергослужбы;

специальных лабораторий, состоящих в штатах пусконаладочных организаций;

районных и городских электрических сетей.

Если испытания проходят на нескольких производственных объектах или их длительность превышает 1час, необходим наряд. Испытания в электроустановках напряжением выше 1кВ проводятся только по наряду. Кратковременные испытания, измерение сопротивления заземляющих проводников и испытани снятых с объектов аппаратов осуществляются по распоряжению. По распоряжению могут проводиться испытания отсоединенных от питающих кабелей электродвигателей. Испытания электрооборудования, проводимые без наряда, вносятся в перечень работ, выполняемых в хозяйстве по распоряжению или в порядке текущей эксплуатации.

Проводить испытания и оформлять их результаты в виде протоколов энергослужба предприятия или хозяйства может только с разрешения инспекции Ростехнадзора. Во всех случаях во время испытаний персонал выполняет все организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

Сборку испытательной цепи проводит персонал бригады, проводящей испытания. Место испытания ограждается, вывешивается плакат «Испытания! Опасно для жизни» или задействуется световое табло. Присоединение к РЕ-проводнику должно быть выполнено медным проводом сечением не менее 4мм2 и проверено. Испытательную установку подключают к электрической сети 380/220В через коммутационный аппарат с видимым разрывом. Если соединительные провода испытательной установки расположены вне помещения, то выставляется охрана.

Перед подачей напряжения производитель работ проверяет, все ли члены бригады находятся на указанных местах, а посторонние лица выведены из помещения, предупреждает бригаду о подаче напряжения, а затем подается испытательное напряжение. С момента подачи напряжения, производить какие-либо соединения в испытательной схеме и на оборудовании запрещается. После окончания испытаний напряжение снижается до нуля, установка отключается, заземляется, об этом сообщается бригаде. Только после этого можно отключить провода и снять ограждение.

Контрольные вопросы

Какой персонал допускается наладке и испытаниям электрооборудования специально подготовленный?

Какую проверку должен пройти работник при сдаче на группу допуска по электробезопасности?

Какую отметку в удостоверении на право самостоятельной работы в электроустановках должен иметь работник?

Какой состав бригады и какие квалификационные группы по электробезопасности должны иметь работники?

Какие плакаты вывешиваются при наладке и испытаниях электроустановок?

Цель занятия:

- изучить основные признаки нарушения жизненно важных функций человека, общие принципы и приёмы оказания первой помощи;

- уметь освобождать проходимость верхних дыхательных путей и выполнять искусственное дыхание, а также закрытый массаж сердца.

Краткие теоретические сведения

Первая помощь пострадавшему от электрического тока - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья работнику, осуществляемых персоналом организации (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Одним из важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность: чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому такую помощь современно может оказать тот, кто находится рядом с пострадавшим.

Основными условиями при оказании первой помощи пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях являются спокойствие, находчивость, быстрота действий, знания и умение спасателя оказывающего помощь. Эти качества воспитываются и могут быть выработаны в процессе учёбы и специальной подготовки, которая должна проводиться наряду с профессиональным обучением. Каждый работник должен уметь оказать помощь так же квалифицировано, как выполнять свои профессиональные обязанности.

Работник (студент), оказывающий первую помощь должен знать:

основные признаки нарушения жизненно важных функций человека;

общие принципы первой помощи и её приёмы применительно к характеру полученного пострадавшим повреждения;

основные способы переноски и эвакуации пострадавших.

Спасатель, оказывающий первую помощь должен уметь:

оценивать состояние пострадавшего от электрического тока и определять, в какой помощи в первую очередь он нуждается;

обеспечивать свободную проходимость верхних дыхательных путей;

выполнять искусственное дыхание «изо рта в рот» (изо рта в нос) и закрытый массаж сердца и оценивать их эффективность;

использовать подручные средства при переноске, погрузке и транспортировке пострадавших;

определять целесообразность вывоза пострадавшего машиной скорой помощи или попутным транспортом;

пользоваться аптечкой первой медицинской помощи.

Последовательность оказания первой помощи

При оказании первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока необходимо:

остановить воздействие на организм повреждающих факторов, угрожающих здоровью и жизни, т.е. освободить пострадавшего от действия электрического тока;

оценить состояние человека;

определить характер и тяжесть электротравмы, а также последовательность мероприятий по его спасению;

выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца);

поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского работника;

вызвать врача либо принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Спасение пострадавшего от действия электрического тока в большинстве случаев зависит от быстроты освобождения его от воздействия тока, а также от быстроты и правильности оказания ему первой помощи. Промедление при оказании помощи может повлечь за собой гибель пострадавшего.

При поражении электрическим током смерть часто бывает клинической («мнимой»), поэтому никогда не следует отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его мёртвым из-за отсутствия дыхания, сердцебиения, пульса. Прекратить реанимационные мероприятия и вынести заключения о смерти пострадавшего имеет право только врач.

Весь персонал факультета и студенты должны периодически проходить инструктаж по оказанию первой медицинской помощи, а также пройти обучение на тренажерах приёмам освобождения от электрического тока и выполнения реанимационных мероприятий. Занятия должны проводить инженер по технике безопасности, или преподаватель факультета, прошедшие специальную подготовку и имеющие право обучать персонал и студентов университета оказанию первой помощи.

Освобождение работника от действия электрического тока

При поражении работника электрическим током необходимо как можно скорее освободить его от поражающего действия тока, так как от продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы.

Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает непроизвольное судорожное сокращение мышц, которое может привести полному прекращению деятельности органов дыхания и кровообращения. Пострадавший, как правило, держит провод руками и его пальцы сжимаются так сильно, что высвободить провод из рук становиться невозможным. Поэтому первым действием работника оказывающего помощь должно быть отключение той части электроустановки, которой касается пострадавший. Отключение электрооборудования производиться с помощью выключателей, рубильника или другого отключающего аппарата, а также путём снятия или вывёртывания предохранителей (пробок), разъёма штепсельного соединения (рисунок 1,а).

Если пострадавший находиться на высоте, главная задача - как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты, чтобы приступить к оказанию помощи в более удобных и безопасных условиях (на земле, на площадке). Нельзя тратить время на оказание первой помощи на высоте!

При отключении электроустановки может одновременно погаснуть электрический свет. В связи с этим при отсутствии дневного освещения необходимо позаботиться об освещении от другого источника (включить аварийное освещение, аккумуляторные фонари и т.п.).

Если отключить электроустановку быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия электрического тока. Не допустимо прикасаться к пострадавшему без средств защиты. Спасатель должен следить и за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под напряжением шага.

Для освобождения пострадавшего от токоведущих частей спасателю можно пользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно оттянуть его за одежду (если она сухая), например, за воротник, избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытого одеждой (рисунок 1,б).

Если оттаскивать пострадавшего за ноги, спасатель не должен касаться его обуви или одежды без хорошей изоляции своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводниками электрического тока.

Для изоляции рук спасатель, при необходимости, может применять диэлектрические перчатки или обмотать руку шарфом, натянуть на руку рукав пиджака, накинуть на пострадавшего простую сухую материю. Можно также изолировать себя, встав на резиновый коврик, сухую доску или свёрток одежды и т.п.

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать одной рукой, держа вторую в кармане или за спиной, чтобы не образовать дополнительную электрическую цепь через себя.

Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего, и он сжимает в руке провод, проще прервать ток, отделив пострадавшего от земли, соблюдая при этом меры предосторожности как по отношению к самому себе, так и по отношению к пострадавшему. Можно также перекусить электропроводку инструментом с изолированными рукоятками (кусачками, пассатижами и т. п.). Перекусывать провода электрической сети необходимо поочередно, стоя по возможности на сухих досках, деревянной лестнице и т. п. Можно воспользоваться и неизолированным инструментом, обернув его рукоятку сухой материей.

а). б).

а). б).

Рисунок 1 – Освобождение пострадавшего от действия электротока: а) – путем отключения электроустановки; б) – отбрасыванием провода доской

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением выше 1кВ, следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изолирующими клещами (рисунок 2).

Рисунок 2 – Освобождение пострадавшего от действия электротока отбрасыванием провода изолирующей штангой

Замкнуть провода воздушной линии электропередачи накоротко можно методом «наброса» неизолированного провода, согласно специальной инструкции.

Провод должен иметь достаточное сечение, чтобы он не перегорел при прохождении через него тока короткого замыкания. Перед тем как произвести наброс, один конец провода надо надёжно заземлить (присоединить его к телу металлической опоры, заземляющему спуску и др.).

Для удобства наброса на провода воздушной линии электропередачи на свободный конец проводника необходимо прикрепить груз. Набрасывать проводник надо так, чтобы он не коснулся людей, в том числе оказывающего помощь и пострадавшего. Если пострадавший касается одного провода, то часто достаточно заземлить только этот провод. Необходимо оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8метров от места касания проводом земли.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо оценить его состояние (приложение 1).

При твердых практических навыках, владея собой, квалифицированный спасатель за время менее 1мин способен оценить состояние пострадавшего и решить, в каком объеме и порядке следует оказывать ему помощь.

Цвет кожных покровов и наличие дыхания (по подъему и опусканию грудной клетки) оценивают визуально. Нельзя тратить драгоценное время на прикладывание ко рту и носу зеркала, блестящих металлических предметов. Об утрате сознания так же, как правило, судят визуально, и чтобы окончательно убедиться в его отсутствии, можно обратиться к пострадавшему с вопросом о самочувствии.

Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, третьего и четвертого пальцев руки, располагая их вдоль шеи между кадыком (адамово яблоко) и кивательной мышцей и слегка прижимая к позвоночнику. Приемы определения пульса на сонной артерии очень легко отработать на себе или своих близких.

Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом: подушечки указательных пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному яблоку, поднимают вверх. При этом глазная щель открывается и на белом фоне видна округлая радужка, а в центре ее округлой черные зрачки, состояние которых (узкие или широкие) оценивают по тому, какую площадь радужки они занимают.

Как правило, степень нарушения сознания, цвет кожных покровов и состояние дыхания оценивают одновременно с прощупыванием пульса за время не более 1 мин. Осмотр зрачков проводят за 1-3 секунды.

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание. Не обязательно, чтобы при проведении искусственного дыхания пострадавший находился в горизонтальном положении (рисунок 3, 4, 5).

а). б). в). г).

Рисунок 3 – Порядок оказания первой помощи пострадавшему: а) – очищение рта и глотки; б) – положение головы при проведении искусственного дыхания; в) – проведение искусственного дыхания по способу «изо рта в рот»; г) – выдвижение нижней челюсти двумя руками.

а). б). в).

Рисунок 4 –Порядок проведения реанимационных мероприятий: а) – положение оказывающего помощь при проведении наружного массажа сердца; б) – место расположения рук при проведении наружного массажа сердца; в) – правильное положение рук при проведении наружного массажа сердца и определение пульса на сонной артерии (пунктир).

а) б).

Рисунок 5 –Порядок проведения реанимационных мероприятий: а) – проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца одним лицом; б) - проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца двумя лицами

Приступив к реанимации, нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской помощи. Это должен сделать не оказывающий помощь, который не может прервать ее оказание, а кто-то другой.

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку из одежды; расстегнуть одежду, стесняющую дыхание. Необходимо создать приток свежего воздуха; согреть тело, если холодно; обеспечить прохладу, если жарко; создать полный покой, непрерывно наблюдая за пульсом и дыханием; удалить лишних людей.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за его дыханием и в случае нарушения дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю челюсть вперед, взявшись пальцами за его углы, и поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится западание языка.

При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и плечи налево для удаления рвотных масс.

Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического тока или других причин (падения и т. п.) еще не исключает возможности последующего ухудшения его состояния. Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего.

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте невозможно (например, на высоте).

Ни в коем случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так как это принесет только вред и приведет к потерям дорогих для его спасения минут.

При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении электрическим током.

В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. Если состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжать оказывать помощь.

Приложение 1

Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия

Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии – приступить к реанимации;

Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии – повернуть на живот и очистить ротовую полость;

При артериальном кровотечении – наложить жгут;

При наличии ран – наложить повязки;

Если есть признаки переломов костей конечностей - наложить транспортные шины.

Контрольные вопросы

Что такое первая помощь пострадавшему от электрического тока?

Что является основными условиями оказания первой помощи пострадавшим?

Что должен уметь работник (студент), оказывающий первую помощь при поражении электрическим током?

Какая последовательность оказания первой помощи?

От чего зависит спасение пострадавшего от действия электрического тока?

Литература

Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2015. - 80с.

Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ – 016 - 2014г.).

30