Комсомольский-на-Амуре филиал краевого государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения

«Хабаровский государственный медицинский колледж»

министерства здравоохранения Хабаровского края

МЕТОДИЧЕСКИЕ указания

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ПО ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

По дисциплине: «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»

Тема: НЕРВНАЯ СИСТЕМА. СПИННОЙ МОЗГ.

Специальность: «Лечебное дело»

Составила: преподаватель

Кокшарова Н.У.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

«НЕРВНАЯ СИСТЕМА»

Тема: «Спинной мозг: строение и функции»

I. Мотивация изучении темы:

II. Цели занятия:

Воспитательная цель:

Развивающие:

дополнительной литературой;

III Методы обучения:

IV. Основные этапы занятия, ориентировочное время их проведения:

Y. Место проведения:

каб. № 211(анатомии),

видеозал.

компьютерный зал

VI. Оснащение занятия

VII. Межпредметные связи:

Хирургия, терапия, акушерство, педиатрия.

Внутрипредметные связи:

VIII. Продолжительность занятия - 90 минут.

IY. Основные этапы занятия, ориентировочное время их проведения:

| Этап | Содержание этапа | Цель | Время |

-

| Организационная часть (отметка отсутствующих на занятии, проверка подготовленности аудитории и студентов к занятиям). | Воспитание дисциплины | 2 мин |

-

| Мотивация учебной деятельности: цели занятия. Обосновать актуальность темы, включая региональный компонент. | Активизировать познавательную деятельность студентов. Создать мотив для изучения темы. Мобилизация внимания для работы на занятиях | 3 мин |

-

| Контроль знаний студентов. Основные вопросы изученного материала. Фронтальный опрос студентов. | Цель: активизации внимания, определения общей подготовленности группы к занятию, определения уровня усвоения материала, развития речи, логического мышления. | 10-15 мин |

-

| Самостоятельная работа и самоконтроль: а. составление таблицы «Гормоны и их физиологическая характеристика» б. самоконтроль по двум вариантам

| Формирование теоретической базы. Создать мотив для практической деятельности |

45-55 мин |

-

| Итоговый контроль - тестирование | Формирование теоретической базы. Закрепить мотив к познанию данной темы. Развитие познавательных процессов: речи, памяти, мышления. | 15-25 мин |

-

| Подведение итогов занятия. Домашнее задание. Индивидуальное задание. Составление схем работа. С анатомическим словарем. Указываю страницы в учебной литературе. | Развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления. Психических процессов: воли, дисциплины. Развитие умения самостоятельной работы. | 3 мин |

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

Задание №1

1. Используя плакаты «Атлас нормальной анатомии человека» В.Я. Липченко и др., 1988, с.263-266, учебники Е.А. Воробьевой и др., «Анатомия и физиология», 1987, с.329-334; Л.Ф. Гаврилова и др., «Анатомия», 1986, с.279-287; «Лекции по анатомии и физиологии» изучите топографию и строение спинного мозга. Определите и назовите части спинного мозга (шейную, грудную, поясничную, крестцовую, копчиковую) и одноименные сегменты - участки спинного мозга, соответствующие двум парам корешков (двум передним и двум задним). Выделите так же два заметных утолщения в шейном и поясничном отделах, мозговой конус и тонкую терминальную (концевую) нить. Найдите на передней поверхности спинного мозга переднюю срединную щель, на задней - менее выраженную заднюю срединную борозду, которые разделяют спинною мозга на связанные между собой правую и левую симметричные половины. Покажите на каждой половине слабо выраженные переднюю и заднюю латеральные (боковые) борозды, первая из которых является местом выхода из спинного мозга передних двигательных корешков, а вторая - местом проникновения в мозг чувствительных корешков спинномозговых нервов. Эти борозды служат также границей между передними, боковыми и задними канатиками спинного мозга. Рассмотрите передние, задние корешки, спинномозговые узлы, лежащие в зоне соединения корешков, и спинномозговые нервы, образованные путем соединения обоих корешков.

Изучите на поперечном срезе спинного мозга топографию и строение серою и белого вещества. Найдите серое вещество, а в нем передние, задние и боковые рога, соответствующие одноименным столбам целого спинного мозга, а также белое вещество, а в нем передние, задние и боковые канатики. Запомните, что в сером вещество (ядрах) передних рогов находятся двигательные нейроны (мотонейроны), задних - вставочные чувствительные нейроны, боковых - вставочные вегетативные нейроны. Кроме того, в сером веществе имеются особые тормозные вставочные нейроны - клетки Б.Реншоу, которые могут тормозить мотонеироны передних рогов. Отметьте, что на уровне шейных сегментов между передними и задними рогами и верхнегрудных сегментов между боковыми и задними рогами в белом веществе, примыкающем к серому, расположены нейроны ретикулярной формации. Чувствительные рецепторные нейроны расположены в прилежащих межпозвоночных спинномозговых узлах, а эфферентные вегетативные нейроны в ганглиях на разном расстоянии от спинного мозга. Запомните также, что в белом веществе передних канатиков находятся преимущественно нисходящие проводящие пути (пирамидный - передний корково-спинномозговой путь -

латеральный и экстрапирамидные рефлекторные ретикулоспинальный,

тектоспинальный, вестибулоспинальный двигательные пути), боковых канатиков - и восходящие, и нисходящие пути: передний и задний спинно-мозжечковые пути В. Говерса и П. Флексига, латеральный

спинно-таламический путь, латеральный корково-спинномозговой (пирамидный) путь, руброспинальный (экстрапирамидный) путь. В белом веществе задних канатиков спинного мозга находятся восходящие проводящие пути: тонкий (нежный) пучок Ф. Голля и клиновидный пучок К. Бурдаха

Зарисуйте в альбомы объемную реконструкцию и поперечный

разрез спинного мозга из плаката или рис.176 на с.265 "Атласа ..."

В. Я Липченко и др.

Задание № 2

1. Используй рекомендованную литературу, изучите основные функции спинного мозга рефлекторную и проводниковую. Рефлекторная функция спинного мозга осуществляется сегментарными рабочими центрами, нейроны которых непосредственно связаны с рецепторами и рабочими органами. Запомните, что каждый сегмент спинного мозга иннервирует три метамера (поперечных отрезка) тела: свой собственный - средний, один выше и один ниже. Таким образом, каждый метамер тела получает

чувствительность от трех корешков, а скелетные мышцы получают двигательную иннервацию от трех соседних сегментов спинного мозга. В спинной мозг поступает афферентации от рецепторов кожи, двигательного аппарата, кровеносных сосудов, пищеварительного тракта, выделительных, половых органов и т.д. Эфферентные импульсы от спинного мозга идут к скелетным мышцам, в том числе к дыхательным - межреберным, диафрагме, к внутренним органам, кровеносным сосудам, потовым железам и т.д. Вышележащие отделы ЦНС, не имея прямой связи с периферией, управляют ею посредством сегментарных центров спинного мозга.

2. Для характеристики рефлекторной функции спинного мозга в качестве теста па функциональное состояние организма в целом и двигательного аппарата в частности большое значение имеют сухожильные и кожные рефлексы. Познакомьтесь с наиболее часто определяемыми в клинической практике сухожильными и кожными (спиральными) рефлексами.

(см. таблицу)

Сухожильные и кожные рефлексы, наиболее часто определяемые в

клинической практике

| № | Название рефлекса | Способ обнаружения | Двигательный эффект | Центр рефлекса |

-

| -

| -

| -

| -

|

-

| Ахиллов | Постукивание по ахиллову сухожилию | Подошвенное сгибание стопы | I-1I крестцовые сегменты |

-

| Брюшные поверхностные | Штриховое раздражение кожи живота | Сокращение брюшных мышц |

VII -XII грудные сегменты |

-

| Коленный | Постукивание по сухожилию четырехглавой мышцы бедра | Разгибание в коленном суставе | II-IV поясничные сегменты |

-

| Локтевой | Постукивание по сухожилию двуглавой мышцы плеча | Сгибание в локтевом суставе | V-VI шейные сегменты |

-

| Пястно-лучевой | Постукивание по сухожилию лучевого сгибателя запястья | Сгибание кисти в лучезапястном суставе | V-VI1I шейные сегменты |

-

| Разгибательный рефлекс предплечья | Постукивание по сухожилию трехглавой мышцы плеча | Разгибание предплечья в локтевом суставе | VII-VIII шейные сегменты |

-

| Подошвенный | Штриховое раздражение кожи подошвы | Сгибание пальцев и стопы | I-II крестцовые сегменты |

3. Рассмотрите основные восходящие и нисходящие проводящие пути белого вещества спинного мозга и постарайтесь запомнить их назначение (функции).

К восходящим путям относятся:

Передний спинно-таламический путь - это афферентный путь

осязания и давления (тактильной чувствительности).

Латеральный спинно-таламический путь - это путь болевой и температурной чувствительности.

Передний и задний спинно-мозжечковые пути (В. Говерса и

Х. Флексига) - это афферентные пути мышечио - суставной (проприоцептивной) чувствительности мозжечкового направления.

Тонкий пучок Ф. Голля и клиновидный пучок К. Бурдаха - это

афферентные пути мышечно-суставной (проприоцептивной) чувствительности коркового направления от нижних конечностей и нижней половины туловища и соответственно от верхних конечностей и верхней половины туловища,

К нисходящим путям относятся:

1) Передний и латеральный корково-спинномозговые (пирамидные) пути - проводят импульсы произвольных движений от коры большого мозга к передним рогам спинного мозга (управление осознанными движениями).

2) Экстрапирамидные пути, осуществляющие управление непроизвольными движениями: ретикулярно-спинномозговой (ретикулоспинальный), покрышечно-спинномозговой (тектоспинальный), преддверно-спинномозговой (вестибулоспинальный) и красноядерно-спинномозговой (руброспинальный) пути.

Задание № 3

Проверьте по тестам «Тестовых заданий ...», кроссвордам, морфофункциональным и ситуационным задачам, насколько прочно Вы усвоили знания о строении, функциях спинного мозга и материал темы в целом.

Приготовьтесь к индивидуальному ответу на контрольные вопросы или к другому виду контроля; тестовому, кроссвордам и т.д. (по усмотрению преподавателя).

Контрольные вопросы

Схема строения нервной системы.

Функции соматической и вегетативной нервной системы.

Форма, длина и масса спинного мозга.

Топография, верхняя и нижняя границы спинного мозга.

Оболочки спинного мозга.

Части и сегменты спинного мозга.

Утолщения на спинном мозге и наличие борозд на его поверхности.

Серое вещество спинного мозга и его строение.

Функции нейронов передних, задних и боковых рогов спинного

мозга.

10.Белое вещество спинного мозга и его строение.

11.Из чего состоят передние и задние корешки спинного мозга?

12.Топография и строение спинномозговых узлов.

Образование и строение спинномозговых нервов.

Рефлекторная функция спинного мозга.

15.Рефлекс, рефлекторная дуга и ее основные звенья.

1б. Что иннервирует каждый сегмент спинного мола?

17. Назовите наиболее часто определяемые в клинической практике сухожильные и кожные рефлексы.

18. Проводниковая функция спинного мозга.

19. Восходящие пути спинного мозга.

20.Нисходящие пути спинного мозга.

Задание на дом к следующему занятию

Тема: Спинномозговые нервы.

Литература

Воробьева Е.А. и др. Анатомия и физиология - 1987- с.380-386.

Гаврилов Л.Ф. и др. Анатомия. - 1986 – с.314-319.

Липчеико В.Я. и др. Атлас нормальной анатомии человека. - 1988. - с.291-298.

Барышников С.Д. Лекции по анатомии и физиологии.

Морфофункциональные и ситуационные задачи

Задача № 1

Что представляют собой нервные волокна, входящие в состав передних и задних корешков спинного мозга?

Задача № 2

Какова закономерность распределения нервных волокон в спинномозговых корешках и что будет наблюдаться при перерезке передних и задних корешков спинного мозга?

Задача № 3.

Что является структурно-функциональной единицей спинного мозга и как она обеспечивает чувствительную и двигательную иннервацию тела человека?

Задача № 4.

Что такое спинномозговая пункция и где наиболее безопаснее ее проводить, не опасаясь повреждения спинного мозга?

Задача № 5.

Какие двигательные сегментарные расстройства возникают при поражении переднего рога или переднего корешка спинного мозга и каковы соотношения между сегментами спинного мозга и мышцами?

Задача № 6.

Моряк дальнего плавания, 45 лет, в прошлом 15 лет назад перенес сифилис (люэс), по поводу которого провел несколько курсов лечения до выздоровления. В течение последнего года стал отмечать покалывание, ощущение ползания мурашек, онемение, кратковременные стреляющие боли в ногах и других частях тела, снижение вибрационной чувствительности, тонуса мышц, неустойчивость при ходьбе, особенно в темноте и с закрытыми глазами. Одновременно с неуверенной походкой и другими неприятными ощущениями появилась задержка, а затем недержание мочи, импотенция и т.д.

Объективно: глубокая мышечно-суставная (проприоцептивная) чувствительность и координация движения нарушены (атаксическая походка), положителен симптом М. Ромберга (при стоянии с закрытыми глазами больной покачивается в разные стороны - статическая атаксия). Сухожильные рефлексы (коленный, ахиллов) на ногах отсутствую. Зрачки разных размеров (анизокория), реакция зрачков на свет резко снижена при сохранности ее на конвергенцию и аккомодацию. Реакция Л. Вассермана положительная.

Что можно предположить у данного больного и какие морфологические изменения в спинном мозге помогают понять причину расстройства координации движения (атаксической походки)?

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ЗАДАЧИ

Задача № I.

Нервные волокна, входящие в состав передних корешков спинного мозга, представляют собой аксоны двигательных нейронов (мотонейронов) передних рогов, а также относящихся к вегетативной нервной системе клеток, расположенных в боковых рогах грудных и поясничных

сегментов. Нервные волокна, образующие задние корешки спинного мозга, представляют собой аксоны псевдоуниполярных чувствительных (рецепторных) нейронов, расположенных в прилежащих межпозвоночных спинномозговых ушах.

Задача № 2.

Передние спинномозговые корешки содержат центробежные двигательные нервные волокна, а задние - центростремительные чувствительные волокна. Этот факт получил название закона распределения афферентных и эфферентных волокон в спинномозговых корешках, или закона Ф. Мажанди (1822). Поэтому при двусторонней перерезке задних корешков спинного мозга у собаки (или другого животного) чувствительность исчезает, передних корешков - чувствительность сохраняется, но тонус мышц конечностей исчезает.

В дальнейшем было показано, что в передних корешках проходят, кроме двигательных нервов скелетной мускулатуры, также другие эфферентные нервные волокна - вегетативные: сосудистые, секреторные, к гладкой мускулатуре. Но из наличие не противоречит закону Ф. Мажанди, так как все они являются эфферентными.

Задача № 3.

Структурно-функциональной единицей спинного мозга является сегмент. On представляет собой участок спинного мозга, соответствующий одной паре двигательных и одной парс чувствительных корешков. Обе пары корешков находятся на одном уровне. Всего имеется 31 сегмент: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1-3 копчиковых. Установлено, что каждый сегмент спинного мозга иннервирует три поперечных отрезка, или метамера, тела: свой собственный, один выше и один ниже. Следовательно, каждый метамер тела получает чувствительные волокна от трех корешков (фактор надежности). Скелетные шлицы также получают двигательную иннервацию от трех соседних сегментов спинного мозга. Поэтому при ограниченном поражении одного-двух сегментов заметных расстройств обычно не наступает. Правда, опыт отечественных нейрохирургов (при грыжевидных выпячиваниях межпозвоночных дисков, при ранении грудных нервов) показал, что иногда поражение и одиночного корешка может обусловить ослабление соответствующего уровню поражения кожного брюшного рефлекса или возникновение узкой полоски относительного понижения кожной чувствительности.

Задача № 4.

Спинномозговая (люмбальная) пункция - это введение иглы в спинномозговой (позвоночный) канал с диагностической или лечебной целью. Спинномозговую пункцию используют также при спинномозговой анестезии. Как известно, спинной мозг заканчивается на уровне 1-П поясничных позвонков, а подпаутинное пространство продолжается до второго крестцового позвонка. Поэтому между этими точками (чаще между III и IV или между II и III поясничными позвонками), где спинного мозга уже нет и где внутри позвоночного канала находятся корешки конского хвоста, омываемые ликвором, с помощью специальной пункционной иглы можно (не повредив спинной мозг) проникнуть в подпаутинное пространство и получить образец спинномозговой жидкости. Детям из-за более низкого расположения спинного мозга нельзя производить люмбальную пункцию между II и III поясничными позвонками, у них поясничный прокол делается между III и IV или между IV и V поясничными позвонками.

Исследование спинномозговой жидкости крайне необходимо для подтверждения наличия у больного менингита или субарахноидального кровоизлияния.

Задача № 5.

При повреждении переднего рога или переднего корешка двигательные сегментарные расстройства носят характер периферического паралича с утратой рефлексов, атонией и атрофией мышц, сопровождающейся так называемой реакцией перерождения (изменением, электровозбудимости мышц). Паралич, или плегия, - это отсутствие движения в мышце или в группе мышц в результате перерыва двигательного рефлекторного пути. Неполная утрата движения (ограничение его объема и силы) называется парезом. В зависимости от распространенности параличей различают моноплегию (паралич мышц одной конечности), гемиплегию (паралич мышц одной половины тела), параплегию (паралич мышц верхних или нижних конечностей), тетраплегию (паралич мышц всех четырех конечностей).

Соотношения между сегментами спинного мозга и мышцами кратко могут быть представлены следующим образом:

I-IV шейные сегменты интернируют шейную мускулатуру и диафрагму;

V-VIII шейные и I грудной сегменты иннервируют мышцы верхних конечностей;

II-XII грудные и 1 поясничный сегменты иннервируют мускулатуру туловища;

II-V поясничные и I-II крестцовые сегменты иннервируют мышцы нижних конечностей;

III-V крестцовые сегменты иннервируют мышцы промежности и мочеполовые органы.

Задача № 6.

У больного, по-видимому, имеется спинная сухотка, сухотка спинного мозга, - одна из форм позднего прогрессирующего нейросифилиса. Она развивается у 2-3% больных сифилисом, в основном, в тех случаях, когда лечение было недостаточным или не проводилось вообще. Период времени от заражения сифилисом до первых клинических проявлений спинной сухотки составляет от 6 до 30 лет (чаще 10-15 лет). При этом заболевании наблюдается дегенерация задних чувствительных корешков и задних канатиков (тонкого пучка Ф. Голля и клиновидного пучка К. Бурдаха) спинного мозга. Поскольку пучки Ф. Голля и К. Бурдаха являются афферентными путями мышечно-суставной (проприоцептивной) чувствительности коркового направления от нижних конечностей и нижней половины туловища и, соответственно, от верхних конечностей и верхней половины туловища, поэтому их поражение прекращает ноток афферентных импульсов в мозг от проприорецепторов мышц названных областей и вызывает расстройство координации движений. И хотя эфферентные импульсы поступают из мозга в мышцы и вызывают их сокращения, процесс этот не контролируется и не регулируется, так как отсутствует обратная связь, без которой невозможно управление двигательными актами и выполнение точных и плавных движений. Потеря чувствительности приводит, кроме того, к ослаблению мышечного тонуса

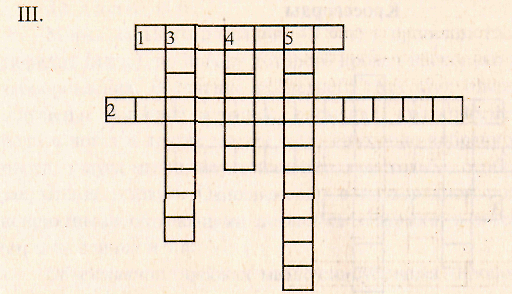

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: Одна из функций спинного мозга,

Часть нервной системы по топографическому принципу.

Верхняя часть спинного

мозга.

По вертикали:

Причинно обусловленная реакция организма на

раздражение, осуществляемая при обязательном

участии ЦНС.

Господствующий очаг возбуждения в ЦНС,

изменяющий и подчиняющий себе работу всех других

нервных центров.

По горизонтали:

Учение о нервной системе.

Чешский ученый, впервые предложивший

термин «рефлекс».

По вертикали:

1. Структурно-функциональная единица нервно»

системы.

Наружная оболочка спинного мозга.

Пучки нервных волокон, выходящие из спинного

мозга и входящие в него соответственно через

«среднюю и заднюю латеральные (боковые) борозды.

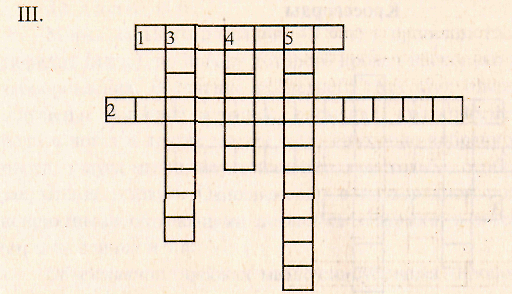

По горизонтали:

Одна из частей спинного мозга.

Нейроны передних рогов спинного мозга

По вертикали:

Воспаление корешков спинного мозга.

Французский ученый, который впервые дал описание рефлекторного акта и ввел понятие рефлекса в физиологию,

Чувствительные нейроны, проводящие импульсы к ЦНС, тела которых всегда лежат н узлах периферической нервной системы.

По горизонтали:

Латерально расположенный пучок заднего канатика,

несущий проприоцептивную чувствительность к коре

большого мозга от верхних конечностей и верхней

половины туловища.

Борозда на границе между боковым и задним

канатиками, через которую проникают в спинной мозг

задние чувствительные корешки спинномозговых

нервов.

Узел, образованный телами псевдоуниполярных

нейронов и лежащий у места соединения заднего

корешка с передним.

По вертикали.

1. Участки белого вещества спинного мозга,

расположенные между его бороздами.

4. Нейроны задних и боковых рогов спинного мозга.

По горизонтали:

Внутренняя оболочка спинного мозга, плотно прилежащая к нему.

Тормозные вставочные нейроны спинного мозга, которые могут тормозить мотонейроны передних рогов.

Утолщение спинного мозга.

По вертикали:

Ограниченное скопление нейронов, расположенное по ходу нерва и окруженное соединительноканной капсулой и клетками глии.

Основоположник учения о функциональных системах, организма.

По горизонтали:

Нисходящий проводящий путь осознанных (произвольных) движений связывающий кору большого мозга, подкорку и ствол мозга с мотонейронами спинного мозга.

Поперечный отрезок (участок, сегмент) тела.

3. Мозговой конус в нижнем отделе спинною мозга.

По вертикали:

1. Средняя оболочка спинного мозга.

4. Поток нервных импульсов, поступающих от

экстеро- и интерорецепторов в ЦНС.

По горизонтали:

1. Узкое щелевидное пространство между твердой и паутинной оболочками спинного мозга.

2. Канал, в котором располагается

спинной мозг.

По вертикали:

Вещество спинного мозга, в котором расположены

нейроны.

Канатик, находящийся между

передней и задней латеральными

бороздами.

Короткие древовидно ветвящиеся отростки

нейрона.

По горизонтали:

1. Утолщение спинного мозга.

2, Медиально расположенные пучки заднего канатика

несущие проприоцептивную чувствительность к коре большого мозга от нижних конечностей и нижней половины туловища.

По вертикали:

3. Вещество спинного мозга, состоящее из продольно идущих

нервных волокон, соединенных в пучки.

4. Воспаление ствола спинномозгового нерва (канатика),

5. Чувствительное нервное окончание, воспринимающее раздражение

и преобразующее его в нервные импульсы.

По горизонтали:

Нисходящий проводящий путь непроизвольных движений,

связывающий подкорку и ствол мозга с мотопейропами спинного мозга.

Часть нервной системы, управляющая деятельностью

и трофикой (питанием) внутренних органов.

Канатик, находящийся между передней срединной щелью

и передней латеральной бороздой.

По вертикали:

Участок спинного мозга, соответствующий двум парам корешков

(2 передних и 2 задних).

Автор зык она распределения афферентных и эфферентных волокон

в спинномозговых корешках (задние корешки содержат

центростремительные чувствительные волокна,

а передние - центробежные двигательные).