О ПОДХОДЕ К РАЗБОРУ ИНВЕНЦИЙ И. си БАХА

(на примерах 2-х и 3-х голосной инвенций a-moll)

Каждый ученик в процессе обучения  с музыкой И. С. Баха и сталкивается с её специфическими трудностями, характерными, в общем-то, для любой полифонии. Развитие навыков координации и умения слышать одновременно несколько мелодических голосов — вот те задачи, которые «лежат на поверхности». Но есть ещё проблема — может быть, наиважнейшая как для ученика, так и для преподавателя: как сыграть эту музыку интересно, не скучно, образно? Дело в том, что к Баху очень трудно подобрать

с музыкой И. С. Баха и сталкивается с её специфическими трудностями, характерными, в общем-то, для любой полифонии. Развитие навыков координации и умения слышать одновременно несколько мелодических голосов — вот те задачи, которые «лежат на поверхности». Но есть ещё проблема — может быть, наиважнейшая как для ученика, так и для преподавателя: как сыграть эту музыку интересно, не скучно, образно? Дело в том, что к Баху очень трудно подобрать

В баховскую эпоху существовало иное восприятие музыки. Многие детали, которые нам сейчас кажутся сугубо технологическими, воспринимались в то время как детали выразительные. Иоганн Форкель, старший современник Моцарта и первый баховед, ещё имел основание писать, что приёмы контрапунктической техники «искусными комбинациями звуков и. частей занимают ум и могут приятно развлекать».

Это буквально обнажено в инценциях. Из многочисленных имитаций, секвенций, трансформаций темы складывается «интрига» пьесы.

Все клавирнне миниатюры Баха имели в первую очередь инструктивно-педагогическис цсли (можно даже сказать, что эти цели были единственными, а высокая художественность— это всего лишь необходимое требование, которое предъявлял Бах к инструктивной литературе). Наиболее последовательным в этом отношении является сборник . Само название (inventio по-латьни означает изобретение) подчёркивает важность композиционно-технологического аспекта. Бах предпослал сборнику следующий подзаголовок:

«Истинное руководство,  в котором любителям клавира, особенно же тем, кто стремится к обучению, указывается ясный способ, как суметь не только чисто играть Двухголосие, но, при Дальнейшем развитии, и трёхголосие, а также как познакомиться с хорошими изобретениями и научиться хорошо проводить их, но прежде всего приобрести кантабильную манеру игры и СИЛЬНОе предрасположение к композиции».

в котором любителям клавира, особенно же тем, кто стремится к обучению, указывается ясный способ, как суметь не только чисто играть Двухголосие, но, при Дальнейшем развитии, и трёхголосие, а также как познакомиться с хорошими изобретениями и научиться хорошо проводить их, но прежде всего приобрести кантабильную манеру игры и СИЛЬНОе предрасположение к композиции».

Значит, нужен «ключ», который помог бы «открыть, «расшифровать» увлекательную игру в старинной полифонической «учёности.

Сегодня понятие «музыкальный язык» мы используем, скорее, метафорически, а в XVII—XVIII веках он был именно языком в гораздо большей степени.

Музыкальное искусство баховской эпохи отличается близостью к принципам ораторской риторики. Цель риторического искусства— сделать сообщение максимально логичным и интересным,

Музыкальное искусство баховской эпохи отличается близостью к принципам ораторской риторики. Цель риторического искусства— сделать сообщение максимально логичным и интересным,  воздейс4вуя как на ум, так и на эмоции слушателя. Для этого существовали определённые ораторские приёмы, которые были перенесены в музыку по принципу аналогии. Риторика затрагивала как план расположения материала (риторическая диспозиция), так и способы его выразительной подачи, выработку соответствующего лексикона. Конкретные приёмы риторики получили название риторических фигур. Это понятие закрепилось и в музыкальной теории того времени.

воздейс4вуя как на ум, так и на эмоции слушателя. Для этого существовали определённые ораторские приёмы, которые были перенесены в музыку по принципу аналогии. Риторика затрагивала как план расположения материала (риторическая диспозиция), так и способы его выразительной подачи, выработку соответствующего лексикона. Конкретные приёмы риторики получили название риторических фигур. Это понятие закрепилось и в музыкальной теории того времени.

Одни фигуры могли характеризовать конкретные мелодические обороты, другие — структурные моменты, риторическими фигурами обозначались и некоторые особенности гармонического развития, и звукоподражания.

Но если бы все эти фигуры описывали лишь «звуковую геометрию, то в риторическом уподоблении не было бы никакого смысла. Каждая из них несла определённое смысловое значение, риторические фигуры становились знаками вполне конкретных чувств или понятий.

Например, anabasis (поступенно восходящее движение Мелодии) ассоциировался с чувством радости, душевного подъёма, а противоположный ему catabasis (поступенно нисходящий ход) символизировал печаль, умирание, положение во гроб.

«Жёсткие» фигуры — saltus duriusculus (скачки мелодии на широкие, часто хроматические интервалы) или cadentia duriuscula (введение жёстких диссонансов в каданс) — ассоциировались С о выражением pqgsqs dup- 2

pqgsqs dup- 2

Некоторые фигуры были своеобразным подражанием речевым интонацям: interrogat10• — вопрос (восходящая секунда), exclamat10• — восклицание (восходящая секста), suspiratio — вздох (внезапная пауза, иногда — нисходящая секунда).

Hypotyposis — различные случаи звуковой изобразительности, звукоподражание.

К фигурам («риторической диспозиции» можно отнести ellipsis — любое нарушение привычной логики музыкальной мысли, эффект обманутого ожидания; а также mime is (имитация), polyptoton (повторение мелодического оборота в другой тесситуре и с изменённым п должением). Ч

Музыкальная риторика пришла в инструментальную музыку из вокальных жанров. Система риторических фигур была призвана восполнить отсутствие словесного текста. «...Отсутствие текста при господствовавшем тогуятремлении заставить музыку экспрессивно говорить само становилось стимулом для особенно интенсивного использования фигур. Ведь если в вокальной музыке часть нагрузки брал текст, то в инструментальной — в первую очередь фигуры как экспрессивные приемы с закрепившейся за ними более или менее определенной семантикой. Таким образом, фигуры часто

становились главным строительным материалом, из которого складывалось произведение» .

Зародившись в церковной музыке, риторические фигуры ассоциировались прежде всего с религиозным содержанием.

Зародившись в церковной музыке, риторические фигуры ассоциировались прежде всего с религиозным содержанием.

Протестантский хорал был ещё одним важным средством превращения музыкальных интонаций в «слова музыкального языка».

«Хоралы пелись протестантской общиной, они входили в духовный мир человека как естественный, необходимый, органично вросший в психику и сознание элемент мироощущения. Все люди Германии того времени знали мелодии хоралов наизусть Встречаясь в музыкальном тексте с другими подобными знаками, они выстраивались в сложные ассоциативные ряды, в результате чего их смысл приобретал различные оттенки, они обогащались и превращались в символы. У слушателей возникало сразу несколько ассоциаций — с содержанием хорала, с конкретным эпизодом библейской истории, с кругом праздников или ритуальным действом, которому предназначался этот хорал». .

Инвенции, в отличие, скажем, от танцевальных сюит, во многом опирающихся на бытовые музыкальные жанры, отличаются особой близостью к риторическим принципам: их методы развития, продвижения исходного тезиса, логического соподчинения мелких крупных разделов как бы моделируют закономерности ораторского выступления. В некоторых инвенциях можно услышать и интонации хоралов.

Исходя из сказанного выше, казалось бы,

Захарова О.И. Риторика и западно-европейская музыка XVII - первой половины XVIII в. М.: Музыка, 1983. С. 43 2 Носина В.Б. Символика музыки И. С. Баха. Тамбов, 1993. С. 19 Там же. С. 22

То, что я имею в виду, можно условно назвать ну, скажем, забавной риторикой. Вот например. Во всех инвенциях есть канонические имитации, секвенции. В ряде инвенций тема или противосложение иногда проводится в обращении. Допустим, обращение мы называем «зеркалом» (неточное обращение можно назвать «кривым зеркалом), секвенции — предположим, «лесенками», имитации коротких быстрых мотивов, которые как бы догоняют друг друга, — «пятнашками», а пространная, текучая имитация, канон как композиционный принцип, как, например, во второй двухголосной инвенции, будет у нас, допустим, «цепью». Секвенции часто ведут к кадансам, заканчивающим раздел формы. Значит, по «лесенке» мы поднимаемся (или спускаемся) на «площадку», на которой «отдыхаем». Это, так сказать, фигуры «риторической диспозиции», затрагивающие структуру целого и методы развития. А конкретным мотивам, как правило, очень выпуклым и выразительным у Баха, можно тоже придумать характерные названия. Могут появиться такие «фигуры, как «пружинка», «волны»,  и т. д.

и т. д.

Что это даёт? Формальный и поверхностный раэбор (проведения темы, границы разделов) мы заменяем разбором живым и детальным, отслеживаем то, что Асафьев назвал и т. п. То есть все детали композиторских преобразований  могут быть включены в эту занимательную игру, каждая деталь становится осмысленной и соответ

могут быть включены в эту занимательную игру, каждая деталь становится осмысленной и соответ ственно проинтонированной. Кроме того, ряд одних и тех же «фигур» встречается во всех инвенциях, и нскоторые элементы баховского стиля вообще становятся узнаваемыми и образно осмысленными. А в более старших классах знакомство с подлинной риторикой Баха станет органичным продолжением первого знакомства. Наконец, подобное «путешествие» не противоречит, а, напротив, точно

ственно проинтонированной. Кроме того, ряд одних и тех же «фигур» встречается во всех инвенциях, и нскоторые элементы баховского стиля вообще становятся узнаваемыми и образно осмысленными. А в более старших классах знакомство с подлинной риторикой Баха станет органичным продолжением первого знакомства. Наконец, подобное «путешествие» не противоречит, а, напротив, точно  соответствует композиторской логике Баха, не говоря уже о том, что такой разбор может стимулировать и собственную творческую активность у некоторых учеников, что соответствует намерениям самого Баха.

соответствует композиторской логике Баха, не говоря уже о том, что такой разбор может стимулировать и собственную творческую активность у некоторых учеников, что соответствует намерениям самого Баха.

На примере двух инвенций я хочу продемонстрировать два метода осмысления музыки Баха: вение в мир баховских образов для старших учеников (трёхголосная инвенция ля минор).

Двухголосная инвенция ля минор, пожалуй, одна из самых непростых и тонких среди лёгких баховских пьес. В ней сочетаются и танцевальное изящество, и меланхоличный минорный лад, и спокойная уравновешенность, и неожиданное драматичное «отступление» в интонационном «сюжете».

Как и в ряде других инвенций Баха, образное содержание музыки непосредственно вытекает из «игры» с несколькими мотивами (по сути дела, всего с двумя) и неожиданного нарушения «правил игры» в одном месте. Эти два контрастных мотива содержатся в уже в самой теме.

Первый мотив темы как бы поднимается по двум набегают друг на друга»), но составляет с первым единое структурное целое. Этот второй мотив можно условно назвать «мячиком», но этот «мячик» грациозный, изящный, может быть,  но уж никак не . Обратим также внимание на то, что «волны» формируются мелодической интонацией, для «мячика» же важнее ритм. Уже в самом начале он «прыгает в разнжх голосах по разным нотам.

но уж никак не . Обратим также внимание на то, что «волны» формируются мелодической интонацией, для «мячика» же важнее ритм. Уже в самом начале он «прыгает в разнжх голосах по разным нотам.

Спокойствие и равновесие этой темы достигается, во-первых, её тональной устойчивостью, а вовторых, — интонационной, интервальной симметричностью (). Обращает на себя внимание и октавная замкнутость:

схема

схема

Вся инвенция пронизана волнообразностью на разных уровнях. Той же волнообразной симметрией отличается и тема интермедии (с третьего такта). Она, собственно говоря, является неточным обращением, «кривым зеркалом» темы:

З

«кривое 39ркало»

«кривое 39ркало»

Её первый, зигзагообрвный мотив, утративший, по сравнению с темой, двухволновую структуру, можно назвать тоже «прыгает» по-другому.

Волнообразен и принцип постоянной полутактовой имитации с мерным чередованием шестнадцатых и восьмых, господствующий в большей части инвенции. Волнообразен и полифонический рельеф: подъёмам одного голоса соответствуют, как правило, спады другого, что создаёт равномерное, спокойное «дыхание» двухголосия.

Итак, «волны», «мячики» и  становятся теми «кирпичиками», из которых строится спокойный рассказ.

становятся теми «кирпичиками», из которых строится спокойный рассказ.

Но есть в инвенции одна мнимая несуразность, странная причуда. После 13 такта, явно завершающего второй, мажорный раздел и, по привычной логике, предвосхищающего новое проведение темы, мы попадаем в неожиданный «водоворот длинных змеек», новую интермедйю-«лесенку» (секвенцию), размываютую уже привычное структурное зерно инвенции в сплошном беге шестнадца тых. Небольшой

тых. Небольшой  обратить внимание и на тревожную гармонию уменьшённого септаккорда в первом и последнем тактах этого эпизода.

обратить внимание и на тревожную гармонию уменьшённого септаккорда в первом и последнем тактах этого эпизода.

И только после этого наступает репризное проведение темы.

Бузони предлагает даже мысленно «вынуть» этот кусок, чтобы , что объясняет явление, но не причину, его вызвавшую. В результате он предлагает очень громоздкое и неоднозначное опре

Бузони предлагает даже мысленно «вынуть» этот кусок, чтобы , что объясняет явление, но не причину, его вызвавшую. В результате он предлагает очень громоздкое и неоднозначное опре деление формы.

деление формы.

Попробуем подойти к этому с другой стороны —— исходя из непосредственного развёртывания  материала. По типу изложения эти

материала. По типу изложения эти  прелюдирование. Нередко такие эпизоды возникают перед заключительными кадансами органных прелюдий. Вспомним «характерное функционирование органа в ,прямоЙ связи с церковной пропове

прелюдирование. Нередко такие эпизоды возникают перед заключительными кадансами органных прелюдий. Вспомним «характерное функционирование органа в ,прямоЙ связи с церковной пропове дью» и органного «композитора-исполнителя», уподоблявшегося «оратору-проповеднику» . В данном случае такое уподобление правомерно не с образно-смысловой, а со структурно-риторической стороны. Вспомним, что в риторической диспозиции был такой необязательный раздел: digressio (отступление). Умелые отступления оживляют, динамизируют ораторское выступление, лишают его монотонности.

дью» и органного «композитора-исполнителя», уподоблявшегося «оратору-проповеднику» . В данном случае такое уподобление правомерно не с образно-смысловой, а со структурно-риторической стороны. Вспомним, что в риторической диспозиции был такой необязательный раздел: digressio (отступление). Умелые отступления оживляют, динамизируют ораторское выступление, лишают его монотонности.

Посмотрим, что происходит здесь. Многоуровневая волнообразность сообщает музыке спокойный, повествовательный характер. В этой ровности таится опасность монотонии, скуки. Но при этом такое сдержанное равновесие исподволь накапливает потенциальную взрывчатую энергию. В точно выбранный момент Бах ровно настолько отступает от заданного приёма, чтобы внести необходимое оживление, избегая неуместного «взрыва». Возникает причудливая, но логичная и динамичная структура.

Это внезапное отступление бросает отсвет и на репризно-заключительный раздел, более динамичный и разнообразный по приёмам, чем первая половина инвенции. А весь первый раздел (до «отступления) — выполняет риторическую функцию narrationis (повествование).

Таким образом, повествование — отступление — заключение выстраиваются в ясную риторическую конструкцию.

И.С. Бах. Инвенции и симфонии. Ред. Ф. Бузони.

Пецелис Г.Э. Строение двухголосных инвенций И.С. Баха. Рига, 1983.

Захарова О.И. Риторика и западно-европейская музыка XVII - первой половины XVIII в.

Можно отметить ещё один интересный момент, характеризующий мелодическую изобретательность Баха. Практически, весь материал инвенции представляет собой гармоническую фигурацию. И остаётся только поразиться той полифонической рельефности и интонационной содержательности, какие Бах «выжимает» из фигуративного, казалось бы, мелодически нейтрального материала.

По характеру эта инвенция — «лирическое скерцо». Лирические минорные интонации сочетаются с «игровым» развитием материала. Интонационные преобразования, парадоксы формы не подчиняются некоему «(внемузыкальному», программному содержанию, а сами формируют его. Как отмечает В. Б. Носина, «в инструментальной музыке Баха и в его сочинениях с текстом наблюдается ситуация, когда содержание произведения оказывается имманентным его форме. Это в большой мере объясняется символичностью мышления Баха: у него символ неотделим от структуры образа, в данном случае— специфически музыкального» . При работе с учениками здесь уместно («персонифицировать» звуковые конструкции (это, в частности, поможет правильно артикулировать мотивы) и проследить, как из их «игры» рождается образ. Вместе с тем важно дать почувствовать лирическую природу самого материала, изящество и лукавость этой игры. Трактовка инвенции во многом зависит от индивидуальности ученика, возможен значительный «зазор» между уклоном в лирику и уклоном в скерцо (это касается здкже и выбора темпа).

Зная характер ученика, можно выбрать и соответствующий метод работы: главным «интригующим» фактором может стать либо характер нитонаций, либо метод баховской работы (игры) с ними.

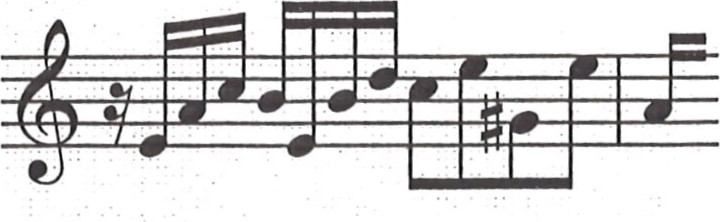

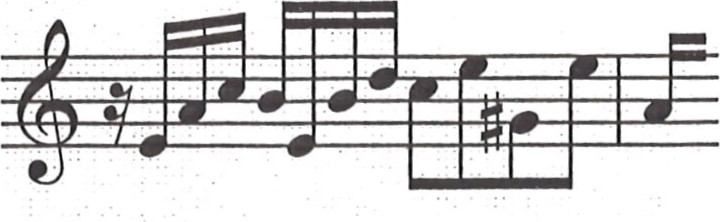

Трёхголосная инвенция (симфония) ля минор во многом противоположна двухголосной. Она может служить примером композиторской работы с хоралом. В основу её темы положен пасхальный хорал «Christ lag in Todesbanden — (

8. Начало одной из обработок этого хорала И. С. Бахом .

8. Начало одной из обработок этого хорала И. С. Бахом .

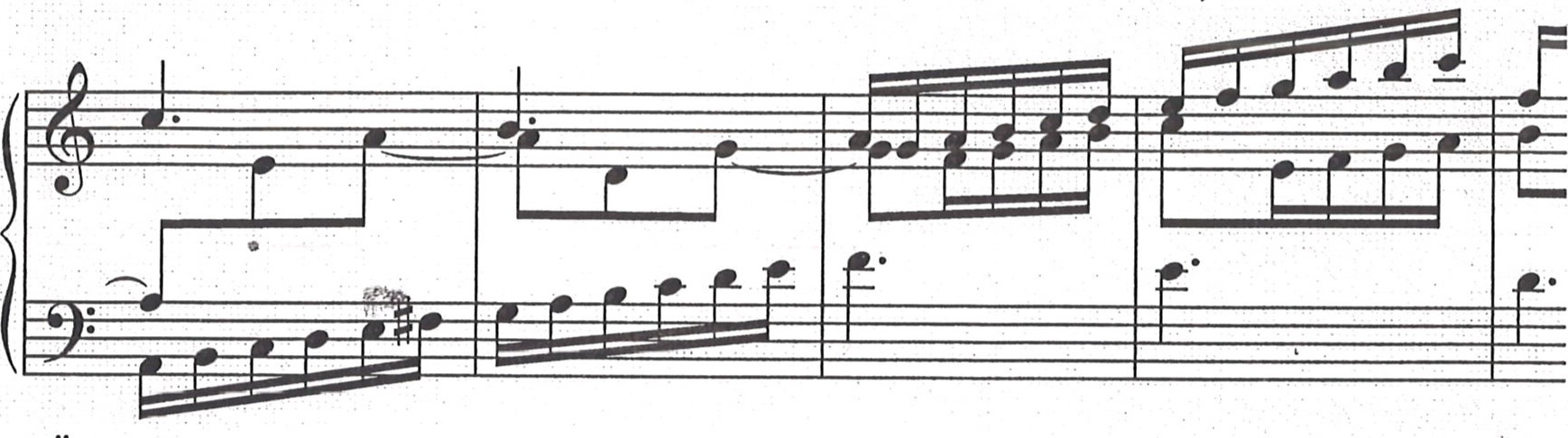

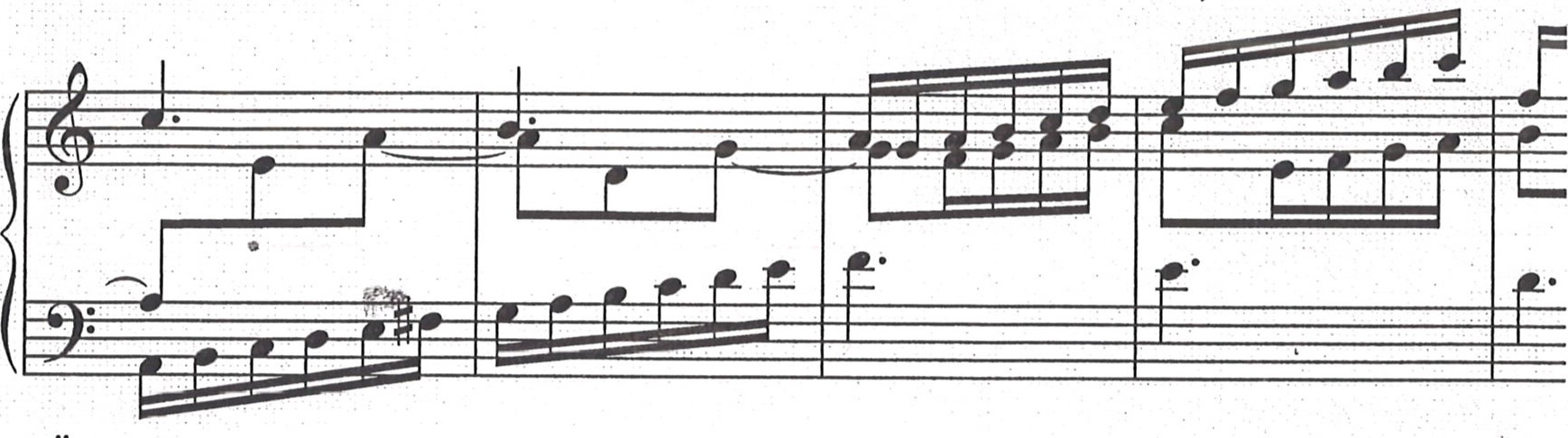

Начало инвенции:

Содержание хорала: «Христос лежал в пеленах смерти, данных Ему за наши грехи. Он восстал и принес нам жизнь. Поэтому мы должны быть радостными, хвалить Господа и быть ему благодарными, и петь: Аллилуйя, Аллилуйя!.

Сразу же надо отметить, что явная программность, наподобие той, что была у французских клавесинистов, Баху чужда (юношеское так и осталось исключением).

Носина В.Б. Символика музыки И. С. Баха. С. 72

Л обопытно, что две из четырёх обработок этого хорала сделаны Бахом в ля миноре, в той же тональности написана и инвенция (две другие обработки — в си миноре, традиционной для барокко «(страдальческой» тональности).

обопытно, что две из четырёх обработок этого хорала сделаны Бахом в ля миноре, в той же тональности написана и инвенция (две другие обработки — в си миноре, традиционной для барокко «(страдальческой» тональности).

ниях главное— не сюжет или программа, не действие как таковое, а его смысл, нравственнофилософская суть» .

Тема инвенции начинается с третьего звука темы хорала, но два первых звука, passus duriusculus, искусно и выразительно вплетены в противорложение. Первый раздел подобен экспозиции фуги

с тем только отличием, что тема вступает сразу с противосложением 10. Второе противосложение, состояшее из гаммообразных пассажей — то восходящих, то нисходящих (как отмечает Носина, «символ обволакивания,

тем только отличием, что тема вступает сразу с противосложением 10. Второе противосложение, состояшее из гаммообразных пассажей — то восходящих, то нисходящих (как отмечает Носина, «символ обволакивания,  — играет в инвенции роль своеобразного «комментария». В первой экспозиционной интермедии преобладают нисходящие последования — catabasis ():

— играет в инвенции роль своеобразного «комментария». В первой экспозиционной интермедии преобладают нисходящие последования — catabasis ():

«...и принёс нам жизнь», — прочитывается в новом противосложепии к теме в средней части. Тема звучит в верхних голосах ликующими секстами, а это новое противосложение, построенное на фигурациях мажорного трезвучия, воспринимается как основная мысль нового раздела, благодаря подавляющей ритмической яркости (условно назовём его

В третьем, минорном проведении темы в среднем разделе фигурации противосложения снова складываются в фигуру catabasis, в очертаниях которой «размыта» суровая поступь самого первого противосложения. Это уже не «иллюстрация» текста, а

В 36 такте начинается интермедия, построенная на секвенции нового мотива — , из заключительного каданса хорала. Его изложение мелкими длительностями с опорой на верхний звук напоминает перезвон колокольчиков:

9

Носина В.Б. Символика музыки И. С. Баха. С. 72

10

Если бы это противосложение удерживалось с большей частью проведений темы, то можно было бы говорить о двухголосной теме, но оно появляется не так уж часто.

Там же. С. 32

В репризно-заключительном разделе в качестве удержанного противосложения используется «мотив жизни». Тема сохраняет затактовый, облик. Превоначальный ритмический вариант появляется только один раз как ответ в стретте. В интермедии перед последним проведением темы снова звучит

Мотив сохраняется как противосложение при последнем проведении темы.

Эта инвенция не только раскрывает, но и комментирует содержание хорала. Если в двухголосной инвенции образ, можно сказать,

сама «дорога» пестрит неожиданностями. Здесь гораздо больше обновлений материала, больше «строительных кубиков.

Думаю, что при разборе этого произведения необходимо познакомить ученика с содержанием хорала и смыслом отдельных тем. А потом точно так же, как и в двухголосной инвенции, тщательно отследить и осмыслить все «превращения». В отличие от двухголосной инвенции, игра с материалом здесь не цель, а лишь средство.

Инвенция принадлежит к произведениям вроде бы простым, но на епервый взгляд непонятным. Руководствуясь только нотным текстом, без осознания  её очень легко сделать скучной: тема мелодически довольно скупа, а бесконечные гаммы провоцируют на «стиль этюдов Чер

её очень легко сделать скучной: тема мелодически довольно скупа, а бесконечные гаммы провоцируют на «стиль этюдов Чер Но при правильной, осознанной работе эта инвенция не только пополнит технический багаж, но

Но при правильной, осознанной работе эта инвенция не только пополнит технический багаж, но  и научит «высекать огонь» из отдельной интонации, «(одухотворять» скромные гаммы.

и научит «высекать огонь» из отдельной интонации, «(одухотворять» скромные гаммы.

Я сознательно не затронула проблемы темпа, динамики, артикуляции. Со всем этим в исполнении Баха много неясного и спорного. Но эти проблемы нельзя решитур только по книжкам и советам мастеров. Музыканты времён Баха могли проинтонировать композиторский замысел без авторских словесных «шпаргалок». Мы уже не узнаем в тонкостях и деталях, как играли Баха современники, как играл он сам, как учил играть. Но остались нотные знаки, в которых зафиксирована мысль гения

В работе была сделана попытка найти ключ к этой мысли между нот, почувствовать живое дыхание этой музыки, только оно может подсказать единственно верный звук.

схема

схема

«кривое 39ркало»

«кривое 39ркало»