СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Обобщение опыта работы учителя

........................................................................................................................................................................................................................................

Просмотр содержимого документа

«обобщение опыта работы учителя»

Управление образования Муниципального образования Новокубанский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10

Тема:

«Исследовательская деятельность учащихся на уроках биологии и во внеурочное время».

Автор опыта: Панченко Елена Павловна,

учитель биологии МОБУСОШ № 10.

станица Советская

2011г

Содержание

1. Информационная карта П П О---------------------------------------3-4

2. Целостное описание опыта-------------------------------------------5-14

3. Результативность--------------------------------------------------------15-17

4. Библиографический список-------------------------------------------18

5. Приложения---------------------------------------------------------------19-58

Информационная карта передового педагогического опыта

Панченко Елена Павловна

фамилия, имя, отчество автора ППО

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 учитель биологии

место работы, должность, наименование ОУ и муниципального образования

Дата рождения автора ППО: 24.07.1970г

Базовое образование автора ППО:

Луганский Государственный педагогический институт, биология и химия,

учитель биологии и химии, 1992г.

Наименование учебного заведения, специальность, квалификация, дата окончания

Тема педагогического опыта: «Исследовательская деятельность учащихся на уроках биологии и во внеурочное время»

Педагогический стаж и квалификационная категория: 15 лет, высшая

Звания, награды, премии, учёная степень автора ППО: -

Участие автора в научных педагогических конференциях, профессиональных конкурсах: принимала участие в работе межрегиональной экологической научно-практической конференции «Мир вокруг нас» 2009г., имею сертификат №А-015 участника 1 Всероссийской экологической научно-практической конференции «Экологическое образование и воспитание учащихся как путь к устойчивому развитию общества» 2010год. Принимаю участие в районных и краевых конкурсах:

Приказ №101 от 14.03.2006г. Об итогах проведения районного этапа Смотра-конкурса «На лучшую постановку экологического образования и воспитания учащихся Кубани» -1 место.

Приказ №214 от 22 июня 2006г. Об итогах проведения краевого этапа Смотра-конкурса «На лучшую постановку экологического образования и воспитания учащихся Кубани» - 1место.

Приказ №87/1 от 02.03.07г. Об итогах проведения районного этапа Смотра-конкурса «На лучшую постановку экологического образования и воспитания учащихся Кубани» -1 место.

Приказ №348 от 29.10.2008г. Об итогах проведения районного этапа Смотра-конкурса «На лучшую постановку экологического образования и воспитания учащихся Кубани» -1 место.

Приказ №480 от 30.12.2010г. Об итогах районного смотра-конкурса «За сохранение и бережное отношение к лесным богатствам края (Подрост)»-1 место.

Приказ №116 от 29.03.07г. Об итогах проведения районного этапа Всероссийского смотра-конкурса работ «Судьба природы в твоих руках» -1 место.

Приказ №46 от 23.01.08г. Об итогах проведения краевого этапа Всероссийского смотра-конкурса работ «Судьба природы в твоих руках» - лауреаты.

Обобщался ли ранее иной педагогический опыт автора (проблема, тема):

Публикации автора по теме обобщаемого педагогического опыта: Имею публикацию в печати (сборник материалов 1 Всероссийской экологической научно-практической конференции «Экологическое образование и воспитание учащихся как путь к устойчивому развитию общества» 2010год.) статья: « Экологическая тропа»

название и выходные данные публикации

Рабочий адрес, телефон автора : Краснодарский край, Новокубанский район, станица Советская, улица Первомайская 12

Домашний адрес, телефон автора: Краснодарский край, Новокубанский район, станица Советская, пер.Д.Бедного 6, тел: 5-64-45

Мобильный телефон автора :8-918-3218947

Адрес электронной почты:

Целостное описание опыта.

«Школа должна стать своеобразной исследовательской лабораторией,

в которую ученик приходит, чтобы делать открытия,

с той только разницей, что эти открытия не для человечества,

а для данного маленького человека».

В.И.Кузнецов

В современных условиях общество предъявляет высокие требования не только к уровню знаний учащихся, но и к умению работать самостоятельно, к способности рассматривать проблему или явление с точки зрения различных наук. Умения и навыки исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь уже связана или будет связана с научной работой, они необходимы каждому человеку.

Одной из форм организации деятельности учащихся, позволяющей максимально приближать обучение к жизни, является исследовательская работа, в процессе которой учащиеся встречаются со всем многообразием фактов и явлений.

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. Школьники сами или с помощью учителя отбирают нужные им данные из наблюдений, литературных источников, результатов экспериментов. Так школьники приобщаются к пониманию экологических проблем, у них появляется ответственность за состояние окружающей среды, за здоровье людей, развивается интерес к получению теоретических знаний в области экологии, биологии и смежных с ними наук.

В процессе обучения и исследования всё должно быть серьёзно. Учитель и ученик действительно должны совместно что-то открывать. Тогда отношение учащихся к проводимым исследованиям будет вдумчивым и осмысленным. Они сами начнут высказывать массу гипотез и предлагать варианты объяснений увиденного. К такому поиску ребят надо подготовить. Без накопления определённых знаний по методике проведения опытов, навыков, умений подмечать, анализировать ничего не получится.

Содержательную основу исследовательского подхода в обучении составляет взаимосвязь между содержанием изучаемого материала, методами и формами обучения. Исследовательский подход в обучении помогает учащимся увидеть связи между явлениями и фактами, картину природы в целом. Ведущими в составе исследовательского подхода в обучении являются индуктивный и дедуктивный, эвристический и исследовательский методы. Также общие дидактические приемы: анализ и установление причинно-следственных связей; сравнение, обобщение и конкретизация; выдвижение гипотез; перенос знаний в новую ситуацию; поиск аналога для нового варианта решения проблемы, доказательства или опровержения гипотезы; планирование исследования; оформление результатов проверенного исследования.

Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования и представленный в стандартном виде.

Проблемой научно-исследовательской деятельности занимались многие исследователи. Большая исследовательская работа проведена ведущими учеными по методике организации исследовательской деятельности младших школьников А.И.Савенковым, А.В. Леонтович, Н. Г. Алексеевым и другими исследователями. Исследовательскую деятельность школьников изучали В.И. Андреев, Д.В. Вилькеев, В.А. Далингер, И.Я. Лернер, Е.В. Мещерова, П.И. Пидкасистый, А.И. Савенков, И.Д. Чечель и т.д.

Так, различные аспекты психолого-педагогической сущности научно-исследовательской деятельности раскрыты в работах А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, Ж. Пиаже, В.А. Сухомлинского, В.Д. Шадрикова и других исследователей. Над принципами научно-исследовательской деятельности работали Г. Гиргинов, Ю.А. Голиков, И.М. Гуткин, В.И. Загвязинский, А.В. Краевский, Г. Иванов, И.П. Ивановская, А. Леонтович, В.А. Сластенин.

Чтобы научить школьников рациональным способам мыслительной деятельности, необходимо знать пути формирования приемов умственной деятельности – практический и теоретический – и целесообразно их использовать.

Практический путь (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн и другие) предполагает, что умственные операции формируются в процессе овладения конкретным содержанием. В процессе обучения внимание учеников обращается на содержание знания, а не на способы его приобретения.

По мнению же Д.Н.Богоявленского, П.Я.Гальперина, Е.Н.Кабановой-Меллер, А.Н.Леонтьева, Н.А.Менчинской, овладение конкретными знаниями требует специально организованного обучения приемам и способам получения знания. Внимание учеников в этом случае обращается не только на содержание учебного материала, но и на способы его приобретения, то есть на приемы умственной деятельности. В этом сущность теоретического пути (4).

Процессуальная сторона названного подхода раскрывается в теории поэтапного формирования умственных действий, разработанной П.Я.Гальпериным и развиваемой Н.Ф.Талызиной и ее школой. Теория касается преимущественно структуры процесса усвоения знаний и рассматривает процесс обучения как систему трех взаимосвязанных видов деятельности: ориентировочной, связанной с исследованием и планированием учеником предстоящей работы; исполнительной, обеспечивающей заданные преобразования, как идеальные так и материальные, в объекте действия; контролирующей деятельности, направленной на прослеживание хода выполнения действия, сопоставление полученных результатов с заданными образцами. Н.Ф.Талызина считает, что большой развивающий эффект обнаруживает ориентировочный вид деятельности (7).

В настоящее время в педагогике сформировались различные подходы к определению видов исследовательской деятельности, к которым относят поисковую, экспериментальную, проектную, техническую творческую и другие, осуществляемые как на уроках, так и во внеурочное время (5).

Организация исследовательской деятельности имеет следующую структуру: мотив, проблема, цель, задачи, методы и способы, план действия, результаты, рефлексия. В основу исследования положена идея, направленная на решение какой-либо проблемы. Необходимо через различные формы организации: урок, элективный курс, профильное обучение, групповую, индивидуальную, парную формы работы формировать у учащихся навыки исследовательской деятельности.

Предмет “биология” является одним из ведущих среди других предметов, где можно успешно использовать элементы исследования. При изучении материала используем элементы исследовательской работы, ставя перед учащимися познавательную задачу, которая выводит ученика за пределы имеющихся у него знаний. При этом в проблеме есть что – то неизвестное, требующее поиска, мыслительной деятельности, творчества. Чтобы “включить” познавательную деятельность учащихся и направить её на решение возникшей проблемы исследовательского характера, в ней должно быть что – то известно, заданы отправные данные для размышления, для творческого поиска. Важно, чтобы исследовательская задача содержала в себе некоторый психологический элемент, заключающийся в новизне и яркости фактов, в необычности познавательной задачи с тем, чтобы возбуждать у школьников интерес и стремление к исследовательскому поиску. Курсы ботаники, зоологии, физиологии человека построены таким образом, чтобы учащиеся могли на уроках ставить опыты, эксперименты, вести наблюдения за объектами, явлениями. И на основе экспериментальной исследовательской работы учащимся предлагается самостоятельно решить какую-нибудь познавательную задачу, сформулировать вывод. Проведение лабораторных практикумов по ботанике, зоологии способствуют привитию интереса к предмету, а также активизации исследовательской и творческой деятельности на уроке. Групповые, индивидуальные и факультативные занятия по предмету призваны не только расширять и укреплять знания учащихся, но и научить их основам исследовательской работы. Научно – исследовательская работа позволяет каждому школьнику испытать, испробовать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из своих дарований. Дело учителя – создать и поддержать творческую атмосферу в этой работе. Научно - исследовательская деятельность – мощное средство формирования познавательной самостоятельности старших школьников. Приобщение учащихся старших классов к научным исследованиям становится особенно актуальным на заключительном этапе школьного образования, когда у школьников формируется творческое мышление.

Исследовательскую работу учащиеся выполняют в определенной последовательности. Процесс выполнения включает этапы:

1) формулирование темы

2) формулирование цели и задач исследования

3) теоретические исследования;

4) экспериментальные исследования;

5) анализ и оформление научных исследований;

6) внедрение и эффективность научных исследований;

7) публичное представление работ на уроках, конференциях, чтениях.

В нашей школе работает научное общество учащихся «Поиск». В нем учащиеся постигают азы исследовательской деятельности, проектирования, а затем в ходе учебных занятий по биологии и экологии реализуют полученные исследовательские и проектные умения на практике.

Научное общество – добровольное творческое объединение учащейся молодежи, стремящейся совершенствовать свои знания в определенной области науки, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской и опытнической деятельности под руководством педагогов и других специалистов.

Задачи НОУ «Поиск»:

Раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой работе.

Профессиональная ориентация ученика.

Углубленная подготовка членов общества к самостоятельной исследовательской работе.

Проведение исследований, имеющих практическое значение.

Разработка исследовательских проектов.

Целенаправленная подготовка участников к районным, краевым и Всероссийским мероприятиям.

Основные направления работы НОУ:

Вовлечение учащихся в научно-исследовательскую деятельность эколого-биологического направления.

Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного исследования.

Знакомство и сотрудничество с представителями науки, оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и исследовательской работы.

Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в ходе научных исследований учащихся.

Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и конференциях.

Я использую исследовательский метод в урочной и внеурочной деятельности. Во внеурочной деятельности это представлено выполнением индивидуальных исследовательских работ, где я выступаю в роли научного руководителя.

Под моим руководством ребятами были выполнены следующие исследовательские работы:

| Секция | Название работы | Фамилия уч-ся |

| Экология | Экологические исследования микрорайона школы. | Таскин Е. |

| | Лихеноиндикационное исследование степени загрязнённости воздуха станицы Советской | Таскин Е. Кочетков А. |

| | Экологические проблемы леса | Таскин Е. |

| Почвоведение | Изучение почв лесного массива станицы Советской. | Кочетков А. |

| | Влияние способов обработки почв на продуктивность кукурузы | Спирина О. |

| | Влияние длительного затопления на почвы Новокубанского района. | Гусейнова О. |

| | Экологические функции почвы | Братченко М. |

| | Оценка экологической безопасности и плодородия почв. | Кочетков А. |

| Валеология | Влияние сна на здоровье и успеваемость школьников. | Симкина С. |

| | Влияние телевизора и компьютера на здоровье и психику ребёнка. | Спирина О. |

| | Роль планирования в организации жизнедеятельности школьника. | Шалькова М. |

| | Влияние режима дня для школьников на формирование здорового стиля жизни | Спирина О. |

| | Причины умственного утомления и методы его предупреждения». | Спирина О. |

| | Влияние табакокурения на организм человека | Трофименко Н. |

| | Изучение физического развития школьников. | Степанова А. |

| | Алкоголь в молодёжной среде и методы отлучения от него. | Спицина Е. |

| Биология | Фитонциды и их использование для борьбы с вредителями растений | Таскин Е. |

| | Эффективность применения омагниченной воды при выращивании овощных культур. | Волокитин В. |

Учащиеся школьного научного общества являются членами Малой Академии Наук Кубани или кандидатами в члены МАН. Все работы ребят отмечены дипломами I, II, III степени.

Члены школьного научного общества продолжают свою исследовательскую работу, являясь студентами Краснодарского Государственного аграрного университета, Ставропольского Государственного университета, Армавирского медицинского колледжа.

Каждая исследовательская работа предусматривает как теоретическую, так и практическую часть. Для начала работы необходимо определиться с основными моментами исследования:

Проблема исследования понимается как категория, означающая нечто неизвестное, что предстоит открыть и доказать.

Тема отражает характерные черты проблемы.

Объект– это совокупность связей и отношений, свойств, которая существует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для исследователя информации.

Предмет же исследования более конкретен. Он включает только те связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в работе, устанавливают границы научного поиска. В каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования.

Предмет исследования определяет цель и задачи самого исследования.

Цель формулируется кратко и определённо точно, в смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Она конкретизируется и развивается в задачах исследования.

Цель должна вытекать из названия работы, задачи из цели, т.е. ее конкретизировать, выводы в конце работы соответствовать поставленным задачам. (Приложение 4.)

Примерный план написания научно-исследовательской работы:

Введение. Во введении автор обосновывает выбранную тему, коротко поясняет, в чём заключается его научный интерес, ставит цель работы. В этой главе автор раскрывает задачи, которые должны быть решены в этой работе, определяет пути их выполнения, даёт характеристику предмета исследования.

Обзор литературы. Автор даёт краткий анализ прочитанной по данной теме литературы, описывает процессы или явления, которые иллюстрируют и непосредственно относятся к экспериментальной части работы.

Методики проведения экспериментальной или исследовательской части работы. Подробное описание самой методики. Приводится список вопросов, которые были использованы для выполнения методик, приводится описание групп, участвовавших в исследовании.

Анализ исследовательских результатов. В этой главе автор анализирует полученные в ходе эксперимента данные.

Выводы. В этой главе автор делает собственные выводы по результатам данных, полученных в ходе эксперимента, сопоставляя их с теоретическим материалом третьей главы.

Завершает работу список использованной литературы.

Следующий этап работы - анализ и оформление научных исследований. Выводы делаются в соответствии с поставленной целью и задачами. Они должны быть четкими и понятными даже не специалисту. Ни для кого не секрет, что верная оценка результатов исследования является одной из наиболее сложных и в то же время важных задач. Важно научить детей решать поставленные задачи до конца, приводить любое начатое дело к логическому завершению.

Преподавание биологии позволяет использовать множество нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учениками учебного исследования или его элементов: урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок «удивительное рядом», урок-защита исследовательских проектов, урок-рассказ об учёных, урок – семинар, урок- конференция.

Учебный эксперимент на уроках биологии и экологии позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ результатов. Учебный эксперимент может включать в себя все или несколько элементов настоящего научного исследования (наблюдение и изучение фактов и явлений, постановка исследовательской задачи, разработка методики эксперимента, формулировка выводов, защита результатов экспериментального исследования). Примеры: «Условия прорастания семян», «Определение показателей развития своего организма», разработка методики изучения заболеваний пищеварительной системы у школьников». На уроках биологии реальная исследовательская деятельность может быть организованна в процессе выполнения лабораторных работ по инструктивным карточкам, самостоятельных работ с дополнительной литературой, написание и защита рефератов, ролевые игры, имеющие проблемный характер и исследовательскую направленность. Опыт работы показал, что проблемы перехода ученика из пассивного объекта обучения к деятельной творческой личности достаточно эффективно решаются в процессе использования групповой формы организации познавательной деятельности учащихся. Общая схема этих уроков следующая: учащиеся с разным уровнем знаний по предмету объединяются в группы по 3 - 4 человека и получают задания, содержание которых рассчитано на работу всего коллектива. По окончании урока группа составляет отчет и выступает с сообщением о проделанной работе. Каждая группа сама решает, как оформить результаты, как распределить роли и т. д.

В процессе обучения биологии на лабораторных и практических занятиях использую:

1) исследование биологических объектов под микроскопом

2) исследование состава тел живой природы

3) исследование строения организма

4) наблюдения за живыми объектами

5) наблюдения за процессами жизнедеятельности организма

6) исследование надорганизменных уровней организации живой материи (вид и экосистема). ( Приложение 1)

Способность к поиску может целенаправленно формироваться и развиваться у учащихся под руководством учителя на уроках при решении проблемных биологических задач исследовательского характера. Каждая задача представляет собой описание конкретной ситуации, возникшей в процессе биологического исследования и требующей своего разрешения путем логического анализа с привлечением уже известных ранее знаний в области биологии. Бессистемное применение проблемных задач малоэффективно. Необходимо применять систему задач, отвечающих следующим требованиям:

1.Система задач должна охватывать основные проблемы науки.

2.Она должна отражать методы научного познания.

3.В задачах должны найти свое отражение все процедуры творческой деятельности: видение проблем; умение выдвигать гипотезы; умение осуществлять перенос знаний и умений в новую ситуацию; видение многофункциональности объекта; конструирование нового способа решения проблемы на основе известных способов; видение альтернативы решения.

4.Задачи должны постепенно усложняться.

5.Подлинно исследовательские задачи должны требовать от учащегося самостоятельного поиска информации, причем на доступном, но достаточно высоком уровне.( Приложение 2.)

При подготовке рефератов предлагаю учащимся карточки-задания для проведения экологических исследований. ( Приложение 3.)

Выводы.

Исследовательская деятельность учащихся способствует:

- развитию устной и письменной речи, ораторских и творческих способностей, коммуникативных умений, необходимых для представления собственных результатов исследовательской деятельности.

- развитию интеллекта, позволяет интегрировать знания из различных областей знаний при формулировании выводов, а также самостоятельность при выборе решений проблемных ситуаций.

- способствует воспитанию у детей культуры умственного труда и формированию экологической компетентности в области рационального природопользования, помогает сформировать у учащихся навыки научного анализа явлений природы, учит осмысливать сущность процессов взаимодействия общества и природы, осознавать значимость своей практической помощи окружающей среде.

Ученики приобретают функциональные навыки универсального способа освоения действительности и практического применения полученных знаний для решения познавательных и исследовательских умений (выявление проблемы, отбор информации, наблюдение, проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение, системное мышление).

Использование элементов исследовательских методов обучения делает процесс обучения более продуктивным. Развитие исследовательских умений и навыков учащихся помогает достичь определенных целей: поднять интерес учащихся к учебе, направить их на достижение более высоких результатов.

Работы, выполненные учащимися, готовят их к исследовательской деятельности на студенческой скамье.

Результативность опыта.

Исследовательская деятельность выводит школьников на более высокий творческий уровень - участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, проектах, исследованиях.

Мои учащиеся успешно сдают ЕГЭ по биологии. В 2007г. сдавали экзамен 11 уч-ся, ср.балл по школе- 53балла. Максимальный балл по Новокубанскому району, показанный моей ученицей Братченко Марией- 90 баллов.

Учащиеся под моим руководством имеют достижения в конкурсах научных проектов в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика»:

Трофименко Надежда , Гусейинова Оксана, Братченко Мария , Кочетков Александр, Таскин Евгений, Спирина Ольга -1 место, Кравченко Любовь -3 место. Приказ УО №82/1 от 22.02.07г. Об итогах проведения 1 этапа научно-практической конференции «Эврика»

Таскин Евгений, Спирина Ольга -1 место, Кравченко Любовь -3 место. Приказ УО №70 от 12.02. 09г. Об итогах проведения зонального этапа краевой научно-практической конференции «Эврика».

Спирина Ольга- победитель, Таскин Евгений- победитель, Кочетков Александр- победитель. Приказ УО №9 от 15 .01.2010г. Об итогах проведения районного этапа краевой научно-практической конференции «Эврика». Спирина О. -2 место, 2010г., зональный этап краевой научно-практической конференции «Эврика»

Волокитин Вадим, Спицина Елизавета - 2 место, Спирина Ольга, Кочетков Александр- 3 место. Приказ УО №762 от 23.12.2010г. Об итогах муниципального этапа конкурса в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика».

Волокитин Вадим- 1 место, Спирина Ольга- 2 место, Кочетков Александр, Спицина Елизавета -3 место. Приказ УО № 82 от 14.02.2011г. Об итогах проведения зонального этапа краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани.

Достижения учащихся в конкурсе научных проектов в рамках краевой научно-практической конференции Малой академии наук учащихся Кубани:

Трофименко Надежда, Таскин Евгений - диплом 1 степени, Гусейинова Оксана, Братченко Мария- диплом 2 степени, Шалькова Марина, Толокольникова Ирина, Трофименко Надежда- диплом 3 степени. Приказ ГУДОД «Эколого-биологический Центр» Краснодарского края №105 от 18.07.2007г. Результаты краевой научно-практической конференции Малой с/х академии учащихся Кубани.

Кочетков А.(секция почвоведение)- диплом 2 степени, результаты краевой научно-практической конференции Малой с/х академии учащихся Кубани 2008г.

Спирина О.(секция валеология)- диплом 1 степени, Кочетков А.(секция почвоведение)-диплом 2 степени, результаты краевой научно-практической конференции Малой с/х академии учащихся Кубани 2009 г.

Спирина О. -диплом 1 степени, Волокитин В.- диплом 2 степени, Кочетков А. –диплом 3 степени, результаты краевой научно-практической конференции Малой с/х академии учащихся Кубани 2010 г.

Симкина Светлана, Волокитин Вадим, Степанова Ангелина -победители, Спирина Ольга, Кочетков Александр, Спицина Елизавета - призёры. Приказ УО

№ 129 от 15.03.2011. Об итогах муниципального этапа научно-практической конференции Малой с/х академии учащихся Кубани .

Спицына Елизавета, Спирина Ольга,- диплом 1 степени, Таскин Евгений- диплом 2 степени, Кочетков Александр, Волокитин Вадим, Степанова Ангелина- диплом 3 степени: список победителей и призёров краевого этапа научно-практической конференции МАН 2011г.

Мои ученики становятся победителями и призёрами олимпиад:

Трофименко Н.1 место, Гусейнова О. 3 место: приказ УО № 403/1 от 07.12.2005, районная олимпиада по экологи.

Трофименко Н. 1 место, приказ УО № 373/2 от 16.11.2005 районная олимпиада по биологии.

Братченко М. 3 место, приказ УО № 347/3 от 01.12.2006 районная олимпиада по биологии.

Выскребцева Ольга 3 место, приказ УО № 371/1 от 19.11 2007 районная олимпиада по биологии.

Таскин Евгений призёр, Кочетков Александр победитель, приказ УО № 427 от 03.12.2010 районная олимпиада по экологии.

Кочетков А. призёр, приказ УО № 427 от 03.12. 2010г., районная олимпиада по биологии.

Мои ученики принимают участие и побеждают в различных экологических конкурсах:

На межрегиональной и 1-ой Всероссийской экологических научно-практических конференциях, исследовательским работам учащихся присуждены призовые места: Волокитин В.(секция почвоведение)-2 место, Спицина Е. (секция валеология) -1 место, Спирина О., (секция валеология) -1 место, Кочетков А. (секция почвоведение)-1 место, Таскин Е.(секция биология) -1 место.

Кочетков Александр -1 место, Таскин Евгений - 3место. Приказ УО № 75 от 26.03.10г. Об итогах проведения муниципального этапа детского экологического форума «Зелёная планета»;

Волокитин Вадим-1 место, Кочетков Александр- 3 место, Таскин Евгений- 3 место. Приказ УО № 61 от 03.02.2011г. Об итогах проведения муниципального этапа детского экологического форума «Зелёная планета».

Трофименко Надежда, Гусейинова Оксана -2 место. Приказ УО №135 от 12.04.06г. Об итогах краевого смотра-конкурса «За сохранение и бережное отношение к лесным богатствам края (Подрост)».

Таскин Евгений – 3место. Приказ УО №122 от 31.03.2008г. Об итогах краевого смотра-конкурса «За сохранение и бережное отношение к лесным богатствам края (Подрост)».

Кочетков Александр, Таскин Евгений-2 место. Приказ ГУДОД «Эколого-биологический Центр» Краснодарского края № 27 от 16.03.2011г. Об итогах проведения краевого смотра-конкурса «За сохранение и бережное отношение к лесным богатствам края (Подрост)».

Библиографический список:

1.Кулев А. В. Биологические задачи исследовательского характера//Биология в школе.1991, №4.

2. Ремизова Н. И. Мотивация учащихся к учебно – познавательной

деятельности// Биология в школе. 2001,№5.

3. Дутова Е.А. Развитие исследовательской деятельности школьников // Школьное образование. – 2008. – № 3. – С.30-38.

4. Мягкова А.Н. и др. Организация учебной деятельности школьников на уроках биологии. – М.: Просвещение, 1988.

5.Добрецова Н.В. Как приобщить школьников к исследовательской деятельности // Биология в школе, 1991, № 4. – с. 59 – 62.

6.Егоров Л.В. Основы организации научно-исследовательской работы // Биология в школе, 1999, № 6 – с. 42 –45.

7. «Развитие исследовательской деятельности учащихся: методический сборник» - М.: Народное образование, 2001.

Приложение 1.

Примеры лабораторных работ в 10 классе по теме: «Биосферный уровень организации жизни»

Лабораторная работа

Определение химического загрязнения атмосферного воздуха с

помощью биоиндикаторов (лихеноиндикация)

В качестве биоиндикаторов используют животных, растения, бактерии,

вирусы. Одним из перспективных объектов биоиндикации являются

лишайники. Они распространены по всему земному шару и могут служить

объектом мониторинга на всех уровнях: локальном (в конкретной

местности), региональном (в обширном регионе) и глобальном (на всем

земном шаре).

Тело лишайника, слоевище, состоит из гриба и одноклеточных

водорослей, находящихся в симбиозе. По строению слоевища лишайники

делятся на 3 группы:

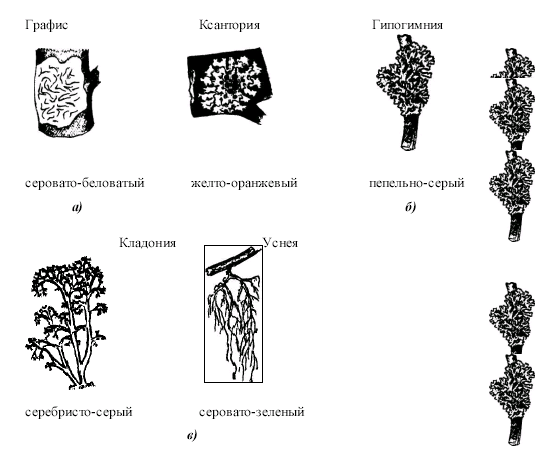

накипные (коркоподобные), похожи на плоские корки, плотно

срастающиеся с корой, камнями, почвой; они трудно отделяются, на ощупь

бархатистые, влажноватые (рис.1 а);

листовые (листовидные) имеют форму мелких пластинок, чешуек:

прикрепляются к поверхности тонкими нитями гриба и довольно легко

отделяются от нее (рис.1 б);

кустистые, которые либо рас тут вверх как маленькие кустики, либо

свисают с дерева вниз, подобно бороде (рис.1 в).

Лишайники высокочувствительны к загрязнению среды обитания. На них

избирательно действуют прежде всего вещества, увеличивающие

кислотность среды (SO2, HF, HCl, NO2, O3).

Цель работы: провести качественную оценку загрязненности воздуха с

помощью лишайников.

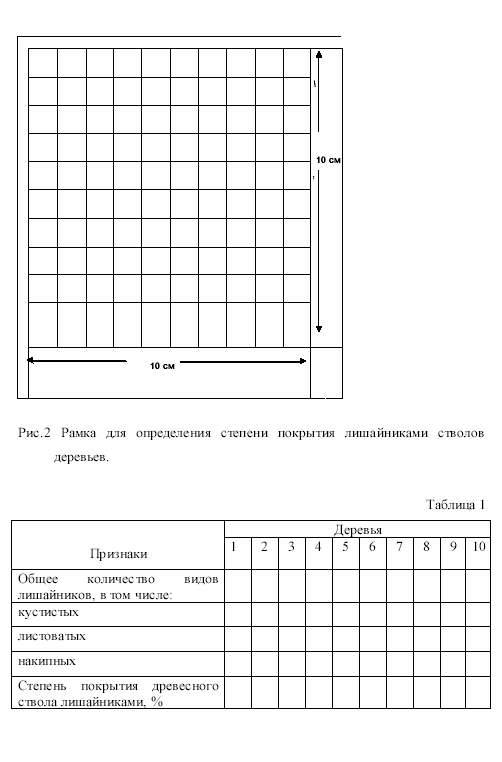

Материалы и оборудование: лупа, рамка для определения степени

покрытия лишайниками стволов деревьев (рис.2).

Ход работы

Работа выполняется в группах.

1. Выберите район, в котором будут проводиться наблюдения.

2. Составьте карту района.

3. Отметьте на карте близлежащие ТЭЦ, заводы, другие предприятия, дороги

с интенсивным транспортным движением.

4. Разбейте выбранную территорию на квадраты, размер которых зависит от

площади изучаемой территории (например, 10х10 м).

5. В каждом квадрате выберите 10 отдельно стоящих старых, но здоровых,

растущих вертикально деревьев.

6. На каждом дереве подсчитайте количество видов лишайников. Необязательно знать, как точно называются виды, надо лишь различать их по

цвету и форме слоевища. Для более точного подсчета можно использовать

лупу.

7. Все обнаруженные виды разделите на 3 группы: кустистые, листоватые,

накипные.

8. Проведите оценку степени покрытия древесного ствола. Для этого на

высоте 30-150 см на наиболее заросшую лишайниками часть коры

наложите рамку. Подсчитайте, какой процент общей площади рамки

занимают лишайники.

Кроме деревьев можно исследовать обрастание лишайниками камней, стен

домов и т.п.

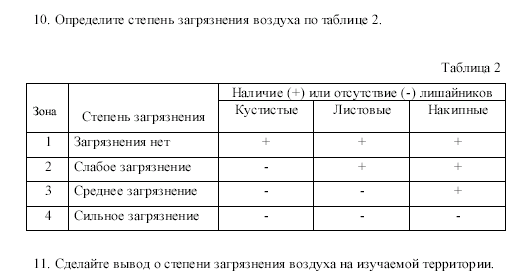

9. Полученные результаты занесите в таблицу 1.

в)  Рис. 1 Разновидности лишайников по строению слоевища.

Рис. 1 Разновидности лишайников по строению слоевища.

Лабораторная работа

Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов

Цель работы: исследовать водозапасающую способность зеленых и

сфагновых мхов.

Материалы и оборудование: засушенные растения (не монтированные на

листах бумаги) кукушкина льна с коробочками, сфагнума с

коробочками, чашки Петри с водой, лупа, микроскоп,

предметные и покровные стекла, препаровальные иглы, весы

(очень точные механические или электронные, торсионные).

Ход работы

1. Возьмите три сухих растения кукушкина льна и три сухих растения

сфагнума, взвесте их на весах и поместите во влажную камеру (в качестве

камеры можно использовать чашку Петри с увлажненной фильтровальной

бумагой, в которой установился определенный режим влажности).

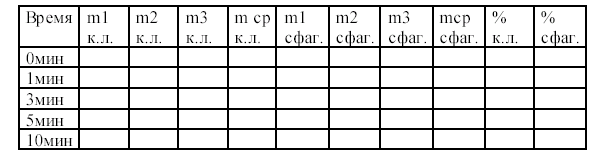

2. Последующие взвешивания проводите с интервалами 1, 3, 5, 10 минут.

Каждый раз считайте средний вес для каждого из мхов: из среднего веса

мха через одну минуту отнимите средний изначальный вес, и разделите это

число на изначальный вес и умножьте на 100%, затем из среднего веса мха

через три минуты отнимите средний изначальный вес, и разделите это

число на изначальный вес и умножьте на 100%.

3. Результаты исследований занесите в таблицу:

4. Постройте график зависимости процента поглощения от времени.

Сделайте выводы о различии в способности поглощения зеленых и

сфагновых мхов.

Лабораторная работа

Определение пылевого загрязнения воздуха

Дополнительная информация

Одним из наиболее неблагоприятных факторов внешней среды, особенно

Определение пылевого загрязнения воздуха

Дополнительная информация

Одним из наиболее неблагоприятных факторов внешней среды, особенно

в условиях города, является загрязнение воздуха пылью.

Пылью считаются любые твердые частицы, взвешенные в воздухе.

Экологическая опасность пыли для человека определяется ее природой и

концентрацией в воздухе. Наиболее токсична пыль, содержащая сложные

белковые молекулы и простейшие организмы (живые и отмершие) например,

пыль белково-витаминного концентрата, пыль хитинового покрова отмерших

бытовых насекомых – мух, тараканов, муравьев и др. Такая пыль вызывает

аллергические заболевания, как при вдыхании, так и при попадании на кожу

(при контакте). Некоторые виды пыли могут создавать взрывоопасные смеси

с воздухом (древесная, хлопковая, мучная и т.п.). Поэтому так важно

контролировать пылевое загрязнение в целях обеспечения безопасности

помещений.

I. Цель работы: изучить степень запыленности воздуха в различных

местах пришкольной территории и самой школе.

Материалы и оборудование: прозрачная клейкая пленка.

Ход работы

1. Соберите листья в разных участках пришкольной территории и на разной

высоте (в глубине зеленой зоны, вблизи автомагистрали, со стороны жилых

домов и т.д.). Приложите к поверхности листьев клеящуюся прозрачную

пленку.

2. Определитесь с помещениями в школе, где вы также будете проводить

эксперимент (в классе, столовой, рекреации и т.д.). Расположите (от

нескольких часов до суток) клеящуюся прозрачную пленку в нескольких

местах (3-4) исследуемого помещения.

3. Снимите пленку с листьев вместе со слоем пыли, приклейте ее на лист

белой бумаги. С клеящейся пленкой из исследуемых помещений школы

поступите аналогично.

4. Сравните отпечатки между собой.

5. Сделайте вывод.

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся на уроках биологии в 8классе при выполнении лабораторных работ.

Урок «Ткани и органы».

Лабораторная работа «Изучение микроскопического строения тканей».

Инструктивная карточка:

1. Рассмотрите с помощью светового микроскопа клетки из разных групп тканей (эпителиальную и мышечную).

2. Установите особенности строения клеток, их соединение и характер межклеточного вещества.

3. Форма отчета:

А) Зарисуйте клетки, относящиеся к разным группам тканей.

Б) Обозначьте органоиды, видимые в световой микроскоп.

В) Опишите ткани организма человека по плану: ткань, особенности строения и

соединения клеток.

Г) Сделайте вывод: как особенности строения клеток ткани связаны с выполняемыми функциями.

Урок « Кровь, ее состав. Клеточные элементы крови».

Лабораторная работа «Изучение микроскопического строения крови».

Лабораторная работа может проводиться в трех вариантах: иллюстративном, частично-поисковом и исследовательском. На столах обучающихся три вида инструктивных карточек, они сами выбирают вариант работы.

Иллюстративная лабораторная работа

Инструктивная карточка

1. Рассмотрите микропрепараты крови лягушки и человека, найдите доказательства того, что кровь человека в единицу времени единицей объема переносит кислорода больше, чем кровь лягушки (увеличение общей поверхности эритроцитов и относительного содержания гемоглобина).

2. Сравните эритроциты лягушки и человека. По каким признакам можно судить об увеличении поверхности эритроцитов, а по каким – об увеличении относительного содержания гемоглобина в эритроцитах.

3. Запишите вывод:

Кровь человека в единицу времени единицей объема переносит кислорода больше, чем кровь лягушки, так как: 1) увеличивается общая поверхность эритроцитов вследствие…, 2) увеличивается относительное содержание гемоглобина вследствие…

Частично-поисковая лабораторная работа

Инструктивная карточка

1. Рассмотрите микропрепараты крови лягушки и человека.

2. Сравните эритроциты лягушки и человека, обратив внимание на размеры эритроцитов, наличие или отсутствие ядра.

3) Сделайте вывод: чья кровь в единицу времени единицей объема переносит больше кислорода и почему?

Исследовательская лабораторная работа

Инструктивная карточка

1) Исследуйте микроскопическое строение крови лягушки и человека, сравнив их эритроциты.

2) Найдите и проанализируйте факты, доказывающие, что чья-то кровь переносит в единицу времени единицей объема больше кислорода.

3) Сделайте вывод: за основу можете взять рабочую гипотезу: «Перенос кислорода будет зависеть от…, значит необходимо найти доказательства наличия этих причин».

Урок «Регуляция дыхания»

Лабораторная работа «Определение частоты дыхания».

Инструктивная карточка

1) Пронаблюдайте за движениями своей грудной клетки.

2) Сосчитайте, сколько дыхательных движений вы делаете в течение 1 минуты сидя, после 10 приседаний.

3) Объясните разницу полученных данных и запишите вывод.

4) Решите следующие биологические задачи:

А) Сколько воздуха проходит через легкие человека при спокойном дыхании в 1 минуту, в 1 час, в сутки (вдох – 500мл воздуха, частота дыхания – 18 раз в минуту).

Б) Зная, что во вдыхаемом воздухе содержится 20% кислорода, определите, сколько кислорода человек пропускает через легкие в сутки при спокойном дыхании.

Урок «Пищеварение в ротовой полости»

Лабораторная работа «Действие слюны на крахмал»

В начале работы определяем цель эксперимента: доказать, что ферменты слюны расщепляют крахмал и выдвигаем рабочую гипотезу. Затем знакомимся с оборудованием: накрахмаленные картофельным крахмалом салфетки, спички, вата или ватные палочки, йодная вода, химические стаканы или чашки Петри.

В ходе организационной беседы планируем эксперимент с использованием логической конструкции: «если, то…»

«Если ферменты слюны расщепляют крахмал, то после действия слюны мы не обнаружим крахмал с помощью качественной реакции (йодной воды). То есть если после обработки слюной накрахмаленной салфетки поместить ее в раствор йода, то салфетка не посинеет. Как доказать, что именно слюна, а не вода расщепляет крахмал? Ребята приходят к выводу, что надо провести такой же опыт, но вместо слюны взять воду.

Таким образом, для проведения эксперимента нам необходимо взять две накрахмаленные салфетки и на одну нанести простой рисунок слюной (эксперимент), а на другую водой (контроль). И если наше предположение верно, то на салфетке проявиться белый рисунок.

Далее работа проводится фронтально по инструктивной карточке.

Приложение 2.

Биологические задачи.

1.Задачи на выбор информации.

Выберите признаки, характерные для …

Указать цифрами основные признаки, характерные для ланцетника (I) и речного окуня (II).

Места обитания -- песчаное дно морей тропических и умеренных зон.

Места обитания -- реки и озера.

Питание различными мелкими животными (водные насекомые, рыбы и др.).

Питание одноклеточными водорослями и простейшими.

Внутренний скелет -- хорда.

Внутренний скелет состоит из черепа, позвоночника, скелета парных и непарных плавников.

Кровеносная система представлена разнообразными сосудами.

Сердце двухкамерное, один круг кровообращения.

Ротовая полость, глотка, печень, кишка, анальное отверстие.

Ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень, поджелудочная железа, задняя кишка, анальное отверстие.

Жабры, покрытые жаберными крышками.

Стенки глотки пронизаны жаберными щелями.

Плавательный пузырь.

Из перечисленных признаков выберите те, которые относятся:

1 – к хрящевым рыбам,

2 – к костным рыбам,

3 – общие для этих классов.

1.___________

2.___________

3.___________

а – могут сохраняться остатки хорды;

б – жаберных крышек нет;

в – сердце двухкамерное;

г – плавательного пузыря нет;

д – плавательный пузырь есть;

е – ряд видов способны к яйцеживорождению;

ж – жаберные щели расположены по бокам и на нижней стороне тела;

з – череп костный;

и – пищеварительные железы представлены печенью и поджелудочной железой;

к – чешуя с зубцами, покрытыми эмалью;

л – тело многих рыб покрыто костными чешуйками;

м – скелет в течение всей жизни целиком хрящевой.

Оцените: все верно – 5 баллов, 2–4 ошибки – 4 балла, 5–6 ошибок – 3 балла.

2.Задачи на исправление ошибок.

Исправьте ошибки…

Найди ошибки:

Насекомые удивительные существа. У них восемь ноги два простых глаза. Температура тела постоянная, поэтому они живут только на суше и не боятся холода. На планете свыше миллиона различных насекомых и все они приносят пользу человеку.

3.Задачи на сравнение и сопоставление выводов.

Сравните строение, функции, образ жизни и т.д.

4.Задачи на установление взаимосвязей.

Установите взаимосвязи между питанием и фотосинтезом; строением и образом жизни и т.д.

5.Задачи на выявление приспособлений.

Какие приспособления имеются у росянки, венериной мухоловки для ловли насекомых?

Выявить приспособление рыб к текучести воды (для определения скорости и направления течения). Представьте себе: “в аквариум с плавающими рыбами опустили карандаш. Рыбы бросились прочь. То же самое проделали с теми же рыбами, предварительно одетыми в “купальные костюмы” с разрезами для глаз, жабр, плавников и рта. Рыбы при этом ничуть не испугались”. Как можно объяснить такую реакцию рыб?

6.Задачи на определение значения приспособлений.

Какое значение имеет выделение фитонцидов у растений?

Тело рыб очень разнообразное по форме: у лещей оно высокое, сильно сжатое с боков; у скатов - сплюснутое в спинно-брюшном направлении; у акул - торпедообразное; у рыб-игл - иглообразное. В связи с чем могли развиться у рыб такие особенности строения?

У большинства современных рыб кожа покрыта чешуей. Каковы преимущества такого покрова по сравнению с покровами тела известных вам беспозвоночных животных?

7.Задачи на выявление противоречий.

Существует два вида муравьев, питающихся одной пищей в разное время суток. Объясните активность муравьев в разное время суток.

|

| численности других птиц, а затем их число резко сократилось. Объясните |

| причины данного явления. |

8.Задачи на постановку опытов.

Вам нужно изучить сезонные изменения численности сибирских бурундуков. Что вы должны сделать, чтобы получить представление о численности бурундуков в каждый момент исследования? Опишите план работы, укажите порядок действий при её выполнении.

9.Задачи на выдвижение гипотез.

Предложите гипотезы для объяснения данного факта или явления.

Некоторые грибы в тропических лесах светятся и создают столько света, что при желании можно было бы читать. Зачем они это делают?

Сразу же после сильного дождя дождевые черви в большом количестве выползают из своих норок на поверхность почвы.

Чем можно объяснить это явление? Приведите свои гипотезы.

10.Задачи на объяснение результатов опыта.

С помощью очень тонких игл, приспособленных для микроманипуляции, извлекли из живой амебы ядро, не повредив цитоплазму, амеба некоторое время жила, но ее активность стала некоординированной. Так, заглатывая пищу, амеба ее выбрасывала, не переваривая, вскоре амеба погибла. В другую безъядерную, но не погибшую амебу ввели (пересадили) ядро, взятое от другой амебы, произошло полное восстановление жизнедеятельности этой амебы, вскоре амеба с пересаженным ядром ничем не отличалась от других амеб. Объясните результаты опыта.

Более трехсот лет назад ученый Ван – Гельмонт поставил опыт – поместил в горшок 80 кг земли и посадил в него ветку ивы, предварительно взвесив ее. Растущему в горшке растению в течение 5 лет не давали никакого питания, а только поливали дождевой водой, не содержащей минеральных солей. Взвесив иву через 5 лет, Ван – Гельмонт обнаружил, что ее вес увеличился на 65 кг, вес земли в горшке уменьшился всего на 50 г.

Откуда растение добыло 64 кг 950 г питательных веществ, для ученого осталось загадкой.

Примеры проблемных биологических задач исследовательского характера, которые могут быть использованы учителем биологии при организации процесса изучения школьниками темы

“Основы экологии”.

1. Известно, что неядовитые змеи полозы питаются в природе мышевидными грызунами. Но выпущенная в террариум со змеей белая мышь через сутки не была съедена. Выскажите наибольшее число гипотез, объясняющих этот факт.

2. Ученому-биологу необходимо изучить изменение активности травяных лягушек в зависимости от времени суток. Опишите возможный план проведения работы и укажите порядок действий при её выполнении.

Разработайте возможную методику исследования.

3. Ученый проводил длительные наблюдения за канарейкой в неволе.

Выяснилось, что при температуре +10oC птица поедает на 8 г корма больше, чем при температуре воздуха +25oC за то же самое время. Как можно объяснить полученные результаты?

4. Ученый долгое время в одни и те же часы утром, днем и вечером проводил подсчет числа чаек в небольшой колонии этих птиц. Какие цели могли стоять перед исследователем? Какие вопросы биологии птиц могут быть изучены таким образом?

5. Аквариумные рыбы, купленные в зоомагазине, были привезены покупателем домой и выпущены в аквариум. Через несколько часов их нашли мертвыми.

Предложите возможно большее число гипотез, объясняющих причины гибели рыб.

6. Ученому-биологу нужно изучить сезонные изменения численности мелких грызунов леммингов в тундре. Что должен сделать ученый, чтобы получить представление о численности леммингов в каждый момент исследования?

Опишите план работы, укажите порядок действий при её выполнении.

7. Какие причины могли исказить результаты, полученные при изучении численности леммингов? Как можно уменьшить влияние каждой из этих причин на результаты исследования?

8. Ученый установил, что безногая ящерица веретеница делает за одну минуту при температуре +25oC двадцать девять вдохов, при температуре +20oC – двадцать один вдох, при температуре +15oC – двенадцать вдохов. Какой вывод можно сделать на основании полученных результатов? Как можно оформить эти результаты для творческой работы?

Последовательное сочетание подобных заданий при изучении темы “Основы экологии” позволяет школьникам постепенно осознать сущность, логику и методику научного исследования, что необходимо для осмысленного проведения ими наблюдений и опытов.

Биологические задачи для темы: «Обобщение. Взаимосвязь систем органов в процессе жизнедеятельности организма»

Опорно-двигательная система.

У легкоатлетов хорошо развиты не только мышцы ног, но и мышцы грудной клетки и сердца. Как можно объяснить такое явление?

Как по костям умершего человека опытный анатом может решить, был ли он легкоатлетом, например, бегуном, бухгалтером? Что может служить основанием для такого решения?

Рассчитайте, сколько кг от массы тела приходится на опорно-двигательную систему человека и сколько отдельно на скелет, если масса человека 75 кг, на опорно-двигательную систему

приходится 40 %, отдельно на кости - 10 %.

Кровеносная система.

Если приложить ухо к грудной клетке в области сердца, то можно услышать звуки (тоны сердца): так — та, так -та, так — та. Что это за звуки и почему их при каждом сокращении сердцаьне меньше двух?

Как осуществляется саморегуляция кровяного давления?

Выдающийся ученый Павлов сказал: «В организме имеется чрезвычайная реакция, при которой организм жертвует какой - то частью для спасения целого». Какую реакцию организма имел ввиду ученый?

Дыхательная система.

Почему чаще всего инфекционные заболевания поражают правый бронх, а также правое

легкое, инородные предметы чаще всего находятся именно в них?Хорошо известно, что существует тесная взаимосвязь между дыхательными и сердечно-сосудистыми центрами продолговатого мозга. Как вы думаете, как изменится частота дыхания человека, если него понизится кровяное давление. А как, если давление повысится?

Однажды в больницу был доставлен пациент. Его грудная клетка с двух сторон была прострелена, а пули вышли на вылет. Однако легкие остались невредимы. Через некоторое время больной умер от удушья. Почему такое могло произойти, если учесть, что кровотечение

в этом случае было минимальным?

Пищеварительная система.

Физиолог И.П. Павлов проводил следующий эксперимент: он вшивал воротную вену в нижнюю полую вену и кормил после этого собаку в основном мясной пищей. Через несколько дней животное погибало. Объясните причины смерти.

У человека в сутки вырабатывается 500 - 1500 мл желчи. Процесс желчеобразования идет непрерывно, а желчевыделение происходит периодически, в основном в связи с приемом пищи. Натощак желчь в кишечник почти не поступает. Объясните, куда же девается

избыточный секрет.Почему применение антибиотиков может вызвать нарушение пищеварения?

Выделительная система.

Давно замечено, что у человека в жаркую погоду выделяется пота больше, чек мочи, а в холодную наоборот. Как можно объяснить такую закономерность?

Учеными установлено, что левый желудочек сердца среднем выбрасывает за 1 минуту в аорту около 5000 мл крови. В почки же за это время поступает только 25 % крови. От этого

количества. Выясните, какое количество крови поступает в почечные артерии человека за 1минуту, час, сутки?

3.Еще в середине XIX века немецкий физиолог Людвиг установил у млекопитающих зависимость между количеством выделяемой мочи и кровяным давлением. Как связаны между собой давление крови и количество выделяемой мочи? Ответ аргументируйте

Приложение 3.

При подготовке рефератов по теме «Антропогенные факторы и их воздействие на биосферу» предлагаю учащимся карточки-задания для проведения экологических исследований.

Карточка №1

Тема «Загрязнение воздуха выхлопными газами автотранспорта»

Цель: определить количество выхлопных газов, поступающих в атмосферу от автомашин.

Задания для исследования.

1. Выберите определенный участок автодороги, расположенный вблизи школы или дома.

2. Подсчитайте, сколько проехало по автодороге за 1 час легковых, грузовых машин, автобусов, использующих дизельное топливо.

3. Используя данные таблицы 1, определите, какое количество выхлопных газов в среднем поступает в атмосферу за 1 час (за сутки) на этом участке дороги.

Таблица 1

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу одним автомобилем в течение суток (в граммах)

| Химические соединения | Грузовики | Легковые | Автобусы |

| СО | 502,2 | 225,8 | 227,9 |

| NO2 | 70,4 | 43,8 | 17,7 |

| С | 19,3 | - | 3 |

| SO2 | 4,5 | - | 0,7 |

| Рb | 0,2 | 0,27 | 0,08 |

4. Сделайте выводы.

Карточка №2

Тема «Анализ состояния почвы дачного участка»

Цель: научиться определять кислотность почвы.

Оборудование: две пробирки, индикаторная бумага, раствор хлорида калия.

Задания для исследования.

1. Возьмите 2-3 грамма почвы с вашего приусадебного или дачного участка. Приготовьте почвенную вытяжку, поместив почву в пробирку и добавив 10 мл раствора хлорида калия. Когда содержимое пробирки отстоится, возьмите полоску индикаторной бумаги и опустите её в почвенную вытяжку. Через 2 сек достаньте индикаторную бумагу, сверьте её цвет с эталоном шкалы рН (табл. 3) и определите тип почвы.

Таблица 3

Шкала для определения кислотности почвы

| Высокая кислотность | Умеренная кислотность | Слабая кислотность | Нейтральная среда | Щелочная среда |

| рН 1-2 | рН 3-4 | рН 5-6 | рН 7 | рН 8 |

2. Сделайте выводы о необходимости известкования почвы вашего дачного участка путем внесения известняка и золы.

3. Выясните, применяют ли ваши родители удобрения и ядохимикаты при выращивании растений на дачном участке. Какие правила использования химикатов вы знаете?

Приложение 4.

Конкурс научно-экспериментальных исследований

и прикладных разработок школьников в области биоэкологии. «БИОТОП»

Номинация: биогеография.

Исследовательская работа на тему:

Изучение лесных почв станицы Советской

Выполнил:

Кочетков Александр Сергеевич.

9 «Б» класс МОУСОШ № 10

Научный руководитель:

Пархоменко Вера Алексеевна-

руководитель секции «Экология»

научного общества «Поиск».

МОУСОШ № 10.

Панченко Елена Павловна – учитель

биологии МОУСОШ № 10.

ст. Советская. 2010 г.

Оглавление.

1. Введение стр.3

2. Основная часть работы. стр.4-9

-Изучение физико-морфологических свойств почвы. стр.6-7

-Изучение химического состава почвы стр.8-9

-Биоиндикация. стр.9

- Изучение условия жизни дождевых червей. стр.10

3. Заключение стр.11

4.Список литературы. стр.12

5.Приложение. стр.13

Введение

Почва - очень тонкий поверхностный слой суши - является главным источником и основой производства почти всех продуктов питания и сырья для многих отраслей промышленности. Чтобы растения могли нормально расти и развиваться, почва как среда обитания должна удовлетворять их потребности в минеральных элементах питания в воде и кислороде.

Почва должна хорошо аэрироваться, не должна содержать много солей. В этом случае происходит обезвоживание клеток и растения погибают. Кислотность должна быть близка к нейтральной ( рН = 6-8).

Актуальность.

Неблагоприятно складывается ситуация с почвами в Новокубанском районе.

Снижается содержание гумуса, уменьшается мощность гумусового горизонта, увеличивается заболоченность земли , то есть ухудшаются водно-физические свойства почв, снижается эффективное плодородие не только в пахотном горизонте но и в лесных хозяйствах района. Из-за заболоченности земель почвы подвергнуты к эрозии, но самое главное - бесконтрольное посещение отдыхающих, которые загрязняют почву, уничтожают деревья, и т. д. Это волнует всех нас. Почву надо спасать ради потомков.

Цель исследования:

Изучить физико-химические свойства почвы леса с целью выявления более плодородных участков для высаживания саженцев лесных культур.

Задачи исследования:

Провести сравнительный анализ почв на разных участках леса.

Изучить условия жизни дождевых червей на разных участках леса.

Выявить участки с наиболее благоприятными для растений условиями.

Методы исследования.

Изучение физико-морфологических свойств почвы.

Изучение химических свойств почвы.

Биоиндикация.

Изучение условия жизни дождевых червей

Изучение лесных почв станицы советской.

Кочетков Александр Сергеевич

Россия Краснодарский край Новокубанский район станица Советская

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 10. 9 «Б» класс.

Основная часть.

Почва – «зеркало» ландшафта. Она неразрывно связана с окружающими ее природными условиями - факторами почвообразования. Основные из них следующие: живые организмы (животные, растения, микроорганизмы), климат, рельеф, материнские почвообразующие горные породы и возраст страны. Для того чтобы «увидеть» почву, разобраться в ее строении и свойствах, а затем и определить ее тип, необходимо заложить и исследовать почвенный разрез.

Почвенный разрез и место его заложения.

Почвенный разрез представляет собой прямоугольную яму шириной 70-80 см, длиной 1,5 – 2 м и глубиной не менее 150 см. Яму роют с отвесными стенками до глубины 0,8 -1,0 м, затем делают ступеньку-уступ около 40 см, углубляют еще на 50- 60 см и делают следующую ступеньку.

В начале работы дерн аккуратно срезают и складывают на расстоянии 2-3 м от будущей ямы у одной из ее боковых сторон. Сюда же выбрасывают и верхнюю часть почвенной массы. Глубинные горизонты выбрасывают в противоположную сторону. Ступеньки глубокой части ямы должны быть чисты от земли. Они предназначены для последующего описания почвы и взятия послойных образцов. Копая яму желательно обращать внимание на то, как копается почва : на какой глубине труднее, на какой легче. где она влажная и липнет к лопате, а где очень рассыпчатая - сваливается с лопаты. Все это дает представление о физических свойствах почвы

Почвенные ямы закладывают ,ориентируясь на рельеф и растительность.

Описание почвенного разреза.

Свежий разрез тщательно рассматривают, выделяют генетические горизонты и ножом намечают их границы. Далее каждый горизонт тщательно описывают в таком порядке: индекс горизонта; его мощность; цвет, влажность, механический состав, структура, сложение, новообразования, включения. Генетические горизонты обозначают общепринятыми в почвоведении индексами: А – лесная подстилка, или степной войлок; А – перегнойно - аккумулятивный, или гумусовый. горизонт; А – подзолистый горизонт, или горизонт вымывания; В – горизонт вмывания, или иллювиальный; С- материнская горная порода.

Мощность горизонта.

Мощностью горизонта называют Для этого к верхней бровке зачищенной стенки булавкой прикрепляют сантиметровую ленту с таким расчетом , чтобы нулевое деление точно совпало с поверхностью почвы.

Цвет

Цвет, или окраску, горизонтов определяют визуально: важнейшими составными частями почвы, от которых зависит ее цвет является : органическое вещество ( гумус), окись железа, кварц, полевой шпат. Закись железа. Гумус обуславливает появление темных оттенков черного цвета.

Влажность почвы

Влажность почвы определяется следующим образом: из описываемого горизонта берут небольшой образец почвы, сжимают его в руках и по результату судят о влажности почвы; по степени влажности почвы подразделяют : на сырые – при сжатии вытекает вода; влажные – вода из почвы не сочится, на руке остается мокрый след; свежие – холодит руку, почва мажется; сухие – не мажется, на ощупь кажется теплой.

Механический состав почвы.

По механическому составу (соотношение песка и глины) выделяют четыре разновидности почв: глинистые, суглинистые, песчаные, супесчаные.

Изучение физико-морфологических свойств почвы.

А) Определение влажности.

При полевом описании влажности почвы принято различать 5 степеней влажности почвы.

Сухая – при копке пылит. Свежая – слегка холодит руки. Влажная - пачкает руки. Сырая - при сжатии в сохраняет приданную форму. Мокрая – из почвы сочится вода.

Результаты:

На участке №1 (в глубине леса) – сырая почва. На участке №2 (на окраине леса) – свежая почва.

Б) Определение механического состава почвы.

Принято различать следующие разновидности почв в зависимости от процентного соотношения в них песка и глины:

Песок – глины 10 % Супесь – глины 10 – 20 % Легкий суглинок – глины 20 -30 %. Средний суглинок – глины 30 – 40 % .Тяжелый суглинок – глины 40 – 50 %. Глина – глины более 50% . При этом нередко различают легкую глину – глины 60 % и тяжелую глину – глины более 70 % ( песка менее 30 %) В полевых условиях и в лаборатории механический состав почв приближенно определяют по внешним признакам и на ощупь, сухим и мокрым методами. При сухом методе сухой комочек почвы испытывают на ощупь, кладут на ладонь и тщательно растирают пальцами. При необходимости плотные агрегаты раздавливают в ступке. Гранулометрический состав почвы или породы определяют по ощущению при растирании, состоянию сухой почвы по количеству песка.(смотри приложение I ) Применяя мокрый метод, образец почвы увлажняют и перемешивают до тестообразного состояния и раскатывают в кольцо, затем кольцо сгибают в шнур (смотри приложение II).

Результаты:

Почва в глубине и на окраине леса средний суглинок. Структурные отдельности разрушаются с трудом. Песчаные частицы еще хорошо различимы, глинистых частиц примерно половина.

В) Сравнение толщины и цвета горизонта А1 (содержащего гумус) Результаты:

Участок №1 Участок №2

10 см 8 см

черный темно-коричневый

Г) Определение плотности почвы.

Структура

Под структурой почвы понимают ее способность распадаться на отдельные комочки различной величины и формы. Структуру почвы определяют по характеру отдельных комочков, на которые она распадается при легком разминании в руках. А также при выбрасывании почвенной массы из ямы. Сложение

Под сложением почвы понимают ее плотность и пористость. Принято различать почвы очень плотные, когда почва не поддается лопате, плотные – почва с трудом поддается действию лопаты; рыхлые – лопата легко входит в почву, которая при выбрасывании рассыпается на отдельные комочки; рассыпчатые – почва обладает сыпучестью.

Результаты:

На участке №1 (в глубине леса)- почва рыхлая.

На участке №2 (на окраине леса)- почва плотная.

Включения

Включениями называются предметы, чисто механически вовлеченные в основную массу почвы и, как правило, не связанные с почвообразованием. К включениям относят: раковины, кости животных, валуны, гальку.

Результаты:

На участке №1 (в глубине леса)- включений не много.

На участке №2 (на окраине леса)- включений много, крупных валунов.

Изучение химического состава почвы.

Анализ водной вытяжки является одним из основных приемов при исследовании химического состава почв. Я произвел сокращенный анализ водорастворимых веществ, при котором определили:

содержание хлорид – ионов, сульфат – ионов, содержание нитратов.

А) Определение хлорид – ионов

Берут в пробирку 5 мл водной вытяжки, подкисляют 2-3 каплями 20% раствора азотной кислоты, прибавляют несколько капель 5% раствора азотнокислого серебра, перемешивают и по величине осадка устанавливают объем вытяжки.

NaCl +AgNO3 =AgCl![]() + NaNO3

+ NaNO3

(смотри приложение III)

Результаты:

На участке №1(в глубине леса) содержание хлорид - ионов можно считать умеренным. Осадок в виде мути 5-10 мл на 100мл вытяжки.

На участке №2(на окраине леса) содержание хлорид – ионов повышенное. Большой хлопьевидный осадок более 10мл на 100мл водной вытяжки.

Б) Определение сульфат – ионов

В пробирку берут 5 мл водной вытяжки, подкисляют 2-3 каплями 10% соляной кислоты, прибавляют 2-3 капли 10% раствора хлористого бария, перемешивают и кипятят в течение одной минуты. По величине осадка устанавливают объем вытяжки для анализа.

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4![]() + 2NaCl

+ 2NaCl

(смотри приложение III)

Результаты:

По таблице мы определили вид осадка. На участке №1(в глубине леса) это медленно появляющаяся слабая муть. Следовательно содержится небольшое количество сульфат – ионов. На участке №2(на окраине леса) это сразу появляющаяся сильная муть, следовательно содержится умеренное количество сульфат – ионов.

Г) Полевое определение содержания карбоната кальция ( CaCO3 ) в почвах при помощи 10% раствора соляной кислоты ( HCl ).

Определение содержания карбоната кальция (CaCO3 ) в почвах важно для установления необходимости известкования почв и норм внесения извести ( или доломитовой муки) для понижения кислотности почвы. Наличие вскипания после поливания почвы 100% соляной кислотой говорит о том, что почва в известковании не нуждается, И. наоборот, чем меньше почва отзывается на соляную кислоту, тем больше ей необходимо известкование.

(смотри приложение III)

Результаты:

Почва умеренно карбонатная. Звуковые эффекты слышны. Вскипание хорошо заметно.

Биоиндикация.

Биоиндикация – оценка состояния окружающей среды по реакциям живого организма. Эта реакция позволяет оценить антропогенное воздействие на среду обитания в показателях, имеющих биологический смысл.

Для биоиндикации используются растения и животные . Они обладают различной устойчивостью к антропогенным воздействиям. Растения служат хорошим показателем изменения среды антропогенными загрязнениями.

(смотри приложение IV)

Результаты

| Участок №1 ( в глубине ) | Участок № 2( на окраине) |

| Почвы, обеспеченные влагой | Почвы маловлажные |

| Глубина грунтовых вод более 100 см | Глубина грунтовых вод более 150 см |

| Плодородие высокое | Плодородие умеренное ( среднее) |

Дождевые черви и почвообразование.

Многочисленная группа дождевых червей относится к почвенным олигохетам. Наиболее разнообразна фауна дождевых червей в смешенных лесах . Переработка растительных отходов осуществляется в основном круглыми червями – норичниками. Питаясь разлагающимися растительными остатками, дождевой червь заглатывает и пропускает через себя частицы почвы. Их экскременты (копролиты) содержат большое количество гумусовых веществ и обладают большой водопрочностью. Прокладывая ходы, они углубляют гумусовый горизонт, перемешивают почвенные частицы, облегчают проникновение вглубь корней растений.

Исследования.

Цель: Изучить условия жизни дождевых червей и их влияние на почвообразование.

Исследование проводилось в лесу ст. Советской. Площадки площадью метр на метр закладывались на двух площадках: в глубине и на окраине леса. Заложенные площадки перекапывались, глубиной примерно на штык лопаты, после чего проводился количественный учет червей, и определялась их общая масса.

Результаты.

Найдены черви 12 штук, все черви маленькие общей массой 8г.

Червей обнаружено 47 штук. Черви среднего и большого размера, общей массой 27 г.

Вывод.

Самая большая численность дождевых червей в глубине леса. На рост, развитие, размножение червей влияет: состав и свойства почвы; её загрязненность и практическая деятельность человека. Для увеличения численности дождевых червей и повышения плодородия почв необходимо отдавать приоритет органическим удобрениям, биологическим средствам зашиты растений , искусственно разводить червей.

Заключение.

Выводы.

1.В глубине леса почва более плодородная, рыхлая, влажная, по сравнению с почвой на окраине. Почва в глубине леса менее загрязнена различными химическими элементами, содержит ионы: Cl-, SO42-, CO32- в умеренном количестве.

2.Самая большая численность дождевых червей в глубине леса. На рост, развитие, размножение червей влияет: состав и свойства почвы; её загрязненность и практическая деятельность человека.

3. Проведенные исследования показали, что наиболее благоприятные условия для высадки деревьев в глубине леса, там, где проведена санитарная вырубка.

(смотри приложение IX).

Список литературы.

1.Доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2007г». Краснодар. ГУ ЭСАЗ АКН ,2008г.

2.Зверев А.Т. «Практикум по экологии».1990г Москва

3.Корташев А.Г. «Загрязнение почв». 1988г. Учебное пособие Томск

4.Кузнецов М.Г., Глазунов Т.П. « Эрозия и охрана почв» 1996г Москва.

5. Устименко Г.В. «Основы агротехники».1991г. Москва «Просвещение».

6.ШтомпельЮ.А. « Практикум по почвоведению » 2003г. г .Краснодар.

Приложение

Приложение I

Определение механического состава почвы сухим методом.

| Механический состав | Состояние сухого образца, выраженность структуры. | Ощущение при растирании Сухого образца. |

| Песок | Сыпучая масса, без комочков. | Состоит почти полностью из песка. |

| Супесь | Комочки слабые, легко раздавливаются, округлой формы. | Преобладают песчаные частицы, мелкие частицы являются примесью. |

| Легкий суглинок | Комочки разрушаются с небольшим усилием, округлой формы. | Преобладают песчаные частицы, глинистые частицы 20-30%. |

| Средний суглинок | Структурные отдельности разрушаются с трудом, намечается угловатость их формы. | Песчаные частицы еще хорошо различимы, глинистых частиц примерно половина. |

| Тяжелый суглинок | Агрегаты плотные, угловатые. | Песчаных частиц почти нет, преобладают глинистые частицы. |

| Глина | Агрегаты плотные, угловатые. | Тонкая однородная масса, песчаных частиц нет. |

Приложение II

Показатели определения механического состава почвы в поле

методом раскатывания (по Н.А.Качинскому)

| Механический состав | Виды образца в плане после раскатывания |

| Шнур не образуется - песок | |

| Зачатки шнура – супесь.

| |

| Шнур дробится при раскатывании – легкий суглинок

| |

|

Шнур сплошной, кольцо распадается – средний суглинок | |

| Шнур сплошной , кольцо с трещинками – тяжелый суглинок | |

| Шнур сплошной, кольцо цельное – глина

| |

Приложение III

Определение загрязнения почвы химическими элементами.

Объем водной вытяжки для определения хлорид – ионов в зависимости от показателей качественной пробы

| Вид осадка | Содержание Cl- | Количество мл вытяжки для анализа | |

| в мл на 100 мл вытяжки | В г на 100 г почвы (%) | ||

| Большой хлопьевидный осадок | 10 | десятые доли | 5 |

| Сильная муть | 5-10 | сотые доли | 25 |

| Опалесценция | 1-0,1 | тысячные доли | 50 и больше |

Объем водной вытяжки для определения сульфат – иона в зависимости от показателей качественной пробы.

| Вид осадка | Содержание SO42- | Количество мл вытяжки для анализа | |

| в мл на 100 мл вытяжки

| В г на 100 г почвы (%) | ||

| Большой осадок, быстрооседающий на дно | 50 | десятые доли | 5 |

| Муть, появляющаяся сразу | 10- 1 | сотые доли | 25 |

| Медленно появляющаяся слабая муть | 1-0,5 | тысячные доли | 50 и больше |

Приложение III

Определение загрязнения почвы химическими элементами.

Полевое определение содержания карбоната кальция ( CaCO3 ) в почвах при помощи 10% раствора соляной кислоты ( HCl ).

| Почва | CaCO3 , % | Звуковые эффекты | Визуальные проявления |

| Некарбонатная | нет | нет | |

| Очень слабокарбонатная | 0,5 – 1 | Едва слышны | нет |

| Слабокарбонатная | 1-2 | Умеренно слышны | Едва видимое слабое вскипание |

| Умеренно карбонатная | 2-5 | Отчетливо слышны | Вскипание хорошо заметно |

| Карбонатная | 5-10 | Легко слышны | Умеренное вскипание, пузырьки достигают 3 мм |

| Сильнокарбонатная | 10 | Легко слышны | Сильное общее вскипание; легко различимые крупные пузырьки |

Приложение IV

Биоиндикаторы глубины залегания грунтовых вод

| Глубина грунтовых вод, см | Биоиндикаторы |

|

0-10 | Осока дернистая, осока пузырчатая, тростник |

| 10-50 | Осока листья, осока острая, вейник Лангсдорфа |

| 50-100 |

Таволга вязолистная, конореечник, манник |

| 100-150 | Полевица белая, овсяница луговая, горошек мышиный, чина луговая |

| Более 150 | Костер безостый, клевер луговой, подорожник большой, пырей ползучий |

Биоиндикаторы влажности почв.

| Местообитание | Биоиндикаторы |

| Сухое местообитание | Ксерофиты (сухолюбы) – кошачья лапка, ястребинка волосистая, очиток. |

| Обеспеченные влагой места. | Мезофиты – большая часть луговых трав: тимофеевка, лисохвост луговой. пырей ползучий, ежа сборная, клевер. |

| Влажные, заболоченные почвы | Гигрофиты (влаголюбы) – белозор. калужница, камыш лесной. сабельник болотный. |

Приложение V

Изучение физико – морфологических свойств почвы.

Приложение VI

Определение толщины горизонта А1.

Приложение VII

Изучение химического состава почвы.

Приложение VIII

Подведение результатов

Приложение IX.

Карта Советского лесного хозяйства.

Условные знаки.

направление движения по экологической тропе

направление движения по экологической тропе

остановки на экологической тропе

остановки на экологической тропе

места благоприятные для высадки деревьев

места благоприятные для высадки деревьев