Поурочные разработки по Физике 8 класс к УМК А.В. Перышкина - 2017 год

Паровая турбина. КПД теплового двигателя - ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Тип урока: урок открытия нового знания.

Используемые технологии: здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, развития критического мышления, педагогики сотрудничества, развития исследовательских навыков.

Цели: познакомить учащихся тепловыми двигателями; рассказать о принципе работы двигателя внутреннего сгорания; показать практическое применение двигателя внутреннего сгорания.

Формируемые УУД: предметные: научиться применить закон сохранения и превращения энергии для объяснения работы тепловых двигателей; объяснять принцип работы паровой турбины; рассчитывать КПД тепловых двигателей; метапредметные: выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли; добывать недостающую информацию с помощью вопросов; осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; извлекать информацию из прочитанного текста; решать задачи; анализировать полученные результаты; личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; формирование познавательного интереса.

Приборы и материалы: модель паровой турбины, электронное приложение к учебнику.

Ход урока

I. Организационный этап

(Учитель и ученики приветствуют друг друга, выявляются отсутствующие.)

II. Актуализация знаний. Проверка домашнего задания

(Учитель проводит фронтальный опрос по вопросам и заданиям учебника.)

III. Изучение нового материала

(Ученики читают текст § 23, составляют опорный конспект урока, отвечают на вопросы.)

— Что такое паровая турбина?

— Перечислите основные элементы паровой турбины.

— Какие превращения энергии происходят в процессе работы паровой турбины?

— Где используют паровые турбины?

(Учитель демонстрирует учащимся анимационный ролик 44 “Принцип работы паровой турбины” из электронного приложения к учебнику.)

Очевидно, что никогда не может произойти эквивалентного преобразования внутренней энергии в работу: часть внутренней энергии уходит на нагревание деталей машин, на преодоление трения в узлах, на рассеивание в окружающую среду. Первая паровая машина преобразовывала менее 1% от всей энергии в полезную работу.

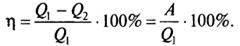

Основными частями любой тепловой машины являются рабочее тело (газ или пар), нагреватель и холодильник (чаще всего атмосфера). Под коэффициентом полезного действия (КПД) машины понимают отношение совершенной работы А к той энергии, которая выделилась при полном сгорании топлива Q1. При этом работа будет равна разности количества теплоты, полученной от нагревателя Q1 и переданной холодильнику Q2. КПД машины обозначается буквой η (“эта”):

Так как A 1, то для всех машин η

Если проследить историю развития тепловых машин, то следует заметить, что постоянное усовершенствование конструкции машин, создание новых видов топлива привело к тому, что современные машины имеют достаточно высокие значения КПД по сравнению с первоначальными моделями. Для современных паровых турбин КПД достигает 30—40%, для двигателей внутреннего сгорания — 30—35%, для дизельных двигателей — 35—42%.

IV. Решение задач

(Учитель разбирает решение задач.)

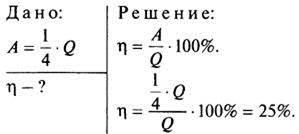

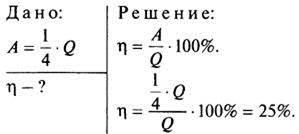

1. Определите КПД паровой турбины, если для совершения полезной работы используется 1/4 часть энергии, выделяющаяся при сгорании топлива.

Ответ: 25%.

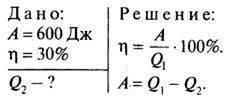

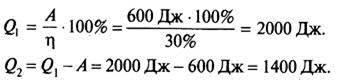

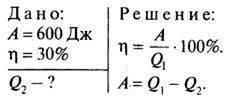

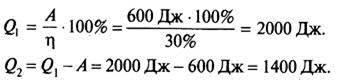

2. Определите количество теплоты, отданное двигателем внутреннего сгорания холодильнику, если его КПД составляет 30%, а полезная работа равна 600 Дж.

Ответ: 1400 Дж.

(Выступают ученики, подготовившие доклады.)

V. Рефлексия

(Ученики оценивают свою работу на уроке и качество усвоения материала по методу “Плюс — минус — интересно”.)

Каждый ученик заполняет таблицу, состоящую из трех граф. В графу “Плюс” записывается все, что понравилось, вызвало положительные эмоции и т. д. В графу “Минус” — негативные впечатления, то, что вызвало неприязнь или осталось непонятным, скучным, бесполезным. В графу “Интересно” вписываются любопытные факты, о которых учащиеся узнали на уроке или хотели бы еще узнать, а также вопросы к учителю.

Домашнее задание

1. § 23, 24 учебника, вопросы к параграфам.

2. Выполнить упр. 17 на с. 70 учебника.

3. Сборник задач В.И. Лукашика, Е.В. Ивановой: № 1144.

Дополнительный материал

Perpetuum mobile

Сегодня поиски конструкции вечного двигателя могут показаться нам забавными. Однако на протяжении многих веков человек наблюдал вокруг себя “вечные” процессы: восход и заход светил, движение облаков, течение воды... Кажется, что они не требуют никаких затрат для своего поддержания.

Неудивительно, что многие изобретатели были увлечены идеей создания машины, которая работала бы сама по себе вечно, не требуя вмешательства извне. Увы, все попытки сводил на нет неумолимый закон сохранения энергии. Правда, большинство дошедших до нас вариантов “вечного подвижного” появилось именно тогда, когда этот закон известен не был. Зато знали и использовали многое другое: например, водяное мельничное колесо, которое вращается под действием падающей на него с плотины воды.

Но разность уровней воды можно создать и другим способом. С античных времен известно такое устройство, как архимедов винт (сейчас он применяется, в частности, в мясорубках.). Архимедов винт не только улучшил античные ирригационные системы, но и породил массу проектов вечного двигателя. В общих чертах их конструкция такова: винт Архимеда вращается водяным колесом и поднимает воду, которая падает и заставляет это колесо крутиться, вращать винт и поднимать следующую порцию воды...

Этот проект скрупулезно рассмотрел в середине XVII в. Джон Уилкинс (1614-1672), епископ Честерский (подобно многим духовным лицам своего времени, он также был писателем и ученым.). Уилкинс обнаружил, что поднимаемая вода не образует значительного потока и не может вращать винт, даже если на нем укрепить несколько колес.

Предполагались и другие механизмы для подъема воды: в них пытались использовать силы поверхностного натяжения. Такие силы действуют, например, на границе раздела жидкости и твердого тела: именно они втягивают чернила в промокашку, держат на воде жучков-водомерок и заставляют поверхность налитой в стакан воды изгибаться вверх возле его стенок. Однако машина, в которой используется подъем жидкости по тонкой трубке (капилляру) или волокнистому фитилю, не может быть вечным двигателем по очень простой причине: те же силы поверхностного натяжения, поднимающие жидкость вверх, не дадут ее каплям оторваться у конца фитиля или трубки.

Еще одни тип “жидкостного” вечного двигателя основан на применении закона Архимеда. В таких конструкциях используется замкнутая в кольцо веревка или цепочка из тел (как правило, шаров) легче воды, часть которой находится в жидкости, а часть — вне ее. По замыслу изобретателей, архимедова сила должна выводить эту цепочку из равновесия. Увы, такая система не может прийти в движение: ведь для того, чтобы жидкость не выливалась из нее, внизу необходимо предусмотреть какое-нибудь “запирающее устройство”, удерживающее воду, например, клапан. Однако, чтобы шар прошел через клапан, потребуются затраты энергии — причем тем большие, чем выше столб воды и крупнее погружаемые в нее тела. Выталкивающей силы не хватит даже на это.

Но, пожалуй, самая “долгоживущая” идея конструкции вечных двигателей — это использование неуравновешенных грузов. В простейшем ее варианте предлагается замкнутую цепочку шаров (а лучше — цилиндров) поместить на призму. На каждой ее грани нужно расположить неодинаковое количество шаров. Тогда цепочка должна начать скользить: на первый взгляд, 14 шаров с одной стороны и лишь 8 — с другой не могут уравновесить друг друга.

Однако в этом рассуждении есть физическая ошибка. Ее обнаружил нидерландский математик и механик Симон Стевин: если одна часть цепочки перетягивает другую, то шары должны двигаться все быстрее и быстрее. Значит, не прикладывая никаких усилий, их можно разогнать до бесконечной скорости, но это явно противоречит здравому смыслу. Рассуждая таким образом, Стевин пришел к выводу, с которым сейчас знаком любой школьник, умеющий решать задачи по динамике: в механике важна не сама величина силы, а ее проекция на интересующее нас направление. Поэтому два шара и способны уравновесить остальные.

Кстати, идея о невозможности вечного движения помогла Стевину решить задачу, с которой не могли справиться самые выдающиеся механики Античности: каким грузом можно удержать в покое тело, находящееся на наклонной к горизонту плоскости.

Так что “перпетуум мобиле”, вечный двигатель, остается лишь мечтой — недостижимой, красивой и манящей.