СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Практические и лабораторные работы по биологии как средство повышения мотивации студентов к естественнонаучному обучению

Комплект карт-инструкций для проведения практических и лабораторных работ

Просмотр содержимого документа

«Практические и лабораторные работы по биологии как средство повышения мотивации студентов к естественнонаучному обучению»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Калининский техникум агробизнеса»

«Практические и лабораторные работы по биологии

как средство повышения мотивации студентов

к естественнонаучному обучению»

Подготовила:

Преподаватель химии и биологии

Данилова Таисия Викторовна

Калининск

2020

Содержание

1. Теоретическое обоснование……………………………..

2. Практическое обоснование ………………………………

3. Практическая реализация

3.1. Система реализации практических и лабораторных работ при изучении биологии в группах технического и естественнонаучного профиля

3.2. Комплект карт-инструкций для проведения практических и лабораторных работ

3.2.1 Карты-инструкции к практическим работам

3.2.2 Карты-инструкции к практическим работам

3.2.3. Карты–инструкции к лабораторным работам

3.2.4. Карты–инструкции к лабораторным работам

4. Отчет о реализации

5. Список литературы

1. Теоретическое обоснование

Последнее десятилетие стало для Российского образования периодом интенсивного поиска новых концептуальных идей, путей развития. Современная школа должна соответствовать целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. Всевозможные новации и реформы в образовании иногда развивают и дополняют содержание друг друга, иногда, наоборот, противоречат друг другу. В этих условиях рядовому учителю чрезвычайно важно определить собственные ориентиры педагогической деятельности, соотнеся их с интересами общества, личности и государства.

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. Поэтому естественно, что перед учителем очень остро стоит вопрос: какого ученика должна выпускать во взрослую жизнь современная школа? У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные пути решения, проявлять инициативу. Российскому обществу сегодня требуются люди, обладающие не просто хорошими знаниями, но и широким кругозором, инициативой, умеющие принимать ответственные решения, обладающие способностью к самообразованию и саморазвитию.

Поэтому одна из важных задач обучения - формирование у учащихся умения самостоятельно расширять и углублять знания, стремления развивать свои умственные способности и творческие задатки. Этим обусловлена необходимость таких методов обучения, как самостоятельная работа с учебной и научной литературой. Применением самостоятельных работ достигается активизация процесса обучения. Развитие познавательного интереса учащихся в ходе осуществления самостоятельной работы стимулирует учебную деятельность. Применение разных форм самостоятельных работ на уроках позволяет индивидуализировать и дифференцировать подходы к учащимся в процессе их обучения. К. Д. Ушинский считал, что только самостоятельная работа учащихся создаёт предпосылки для глубокого овладения знаниями, развития мышления и умственных способностей учащихся.

Что же следует понимать под самостоятельной учебной работой? Известный дидакт Б.П.Есипов писал: «Самостоятельная работа учащихся, выполняемая в процессе обучения, — это такая работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в специально предоставленное для этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, проявляя свои усилия и выражая в той или иной форме результаты своих умственных и физических (или тех и других вместе) действий». Самостоятельность учащихся при добывании знаний и их критическое осмысление составляет одно из обязательных условий, обеспечивающих превращение знаний в убеждения.

Для изучения предметов естественнонаучного цикла большое значение имеют

такие виды самостоятельной работы как практические и лабораторные работы.

1. Лабораторная работа – вид самостоятельной работы на любом этапе урока, служащий для более продуктивного усвоения материала и получения конкретных, осознанных и прочных знаний. Во время лабораторных работ совершенствуются экспериментальные умения и навыки, т. к. ученики работают в основном самостоятельно. Лабораторные опыты проводят чаще всего для знакомства со свойствами и явлениями, а

также для конкретизации теоретических понятий или положений, реже – для получения новых знаний. Последние всегда содержат определенную познавательную задачу, которую учащиеся должны решить экспериментально. Это вносит элемент исследования, активизирующий мыслительную деятельность школьников. Задача лабораторных опытов – как можно быстрее познакомить учащихся с изучаемым конкретным явлением (процессом). Применяемая при этом техника сводится к выполнению учениками 2–3 операций, что, естественно, ограничивает возможности формирования практических умений и навыков. Кроме того, они не полностью овладевают вниманием учащихся, как практические занятия, т. к. после непродолжительного по времени самостоятельного выполнения работы (опыта) ученики должны быть снова готовы к восприятию объяснения.

2. Практическая работа – вид самостоятельной работы, когда ученики выполняют исследования на определенном уроке после изучения темы или раздела курса. Она способствует закреплению полученных знаний и развитию умения применять эти знания, а также формированию и усовершенствованию экспериментальных умений и навыков. Практическая работа требует от учащихся большей самостоятельности, чем лабораторные опыты, что способствует повышению дисциплины, собранности и ответственности. Роль преподавателя на практических работах заключается в наблюдении за правильностью выполнения опытов и правил техники безопасности, за порядком на рабочем столе, в оказании индивидуально-дифференцированной помощи. Во время практической работы учащиеся записывают результаты опытов, а в конце урока делают соответствующие выводы и обобщения.

Практические работы составляют часть содержания предмета, в них находят отражение методы исследования, свойственные науке, основы которой изучаются в школе. Главное назначение практических работ состоит в том, чтобы вооружить школьников умениями и навыками, специфичными для данного учебного предмета. Выполнению практической работы всегда предшествует получение определенных теоретических знаний и ознакомление со способами ее выполнения. Приобретение определенных умений и навыков составляет основную цель практических работ. Выполняя практическую работу, учащиеся более ясно и глубоко постигают изучаемые явления и существующие между ними связи, более прочно закрепляют полученные знания, вырабатывают и закрепляют практические умения и навыки для использования их в жизни.

Практические и самостоятельные работы имеют большое образовательное и воспитательное значение. Они вызывают мыслительную активность, дают возможность глубоко продумать изучаемое, подойти к воспринимаемым фактам и явлениям с разных сторон, отыскать главное, определить сходные черты и черты различия, сделать обобщения и выводы. При овладении знаниями практические и самостоятельные работы имеют большое значение для установления связи теории с практикой.

Практические и самостоятельные работы служат важным средством развития познавательных способностей школьников: наблюдательности, памяти, воображения, творческой активности в добывании и применении знаний. Они приучают школьников самостоятельно приобретать новые знания из книг, наблюдений, в процессе практической деятельности.

Без практических и самостоятельных работ нельзя обеспечить прочных и осознанных знаний, выработать необходимые умения и навыки, в том числе и для продолжения самообразования.

2. Практическое обоснование

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. Модернизация образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.

В рамках национального проекта образования «Наша новая школа» принципиальным отличием нового содержания биологического образования являются вариативность, определяемая альтернативными учебными программами и учебниками, разноуровневость, позволяющая развивать индивидуальные способности школьника, формировать творчески активную личность. В области биологического образования происходят смена целевой ориентации и более четкое обозначение приоритетности его развивающей функции. При сохранении общих требований к уровню образования используются альтернативные учебные программы, обеспечивается экологизация содержания всех биологических разделов и дифференцированное обучение на основе новых учебно-методических пособий. Учебная деятельность реализуется на основе «Российского стандарта общего образования».

Но, независимо от содержания учебных программ, все современные разделы биологии, изучаемые в общеобразовательной школе, должны подкрепляться материалами лабораторно-практических занятий. Сравнительный анализ новых учебных программ по биологии показывает, что все программы содержат значительное количество лабораторно-практических работ.

В авторских программах и учебно-тематических планированиях указано количество лабораторных, практических (по классам) и даны рекомендации по каждому действующему УМК. В зависимости от авторской линии, количество лабораторных, практических работ варьируется. Однако учителю необходимо ориентироваться на тот обязательный минимум лабораторных работ, который указан в примерных программах по биологии, разработанных в соответствии с государственными образовательными стандартами основного общего и полного (общего) среднего образования по биологии.

В ГАПОУ СО «КТА» по курсу «Общая биология» используется УМК под редакцией В.М. Константинова. Рабочая программа и тематическое планирование по предмету биология разрабатывается на основе Примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования

Круг практических работ по общей биологии весьма обширен и характер их разнообразен. Между тем, для формирования правильных, прочных и действенных знаний у учащихся большое значение имеют тщательность отбора опытов, безукоризненная техника их выполнения и правильное методическое использование. Для учителя очень важно при проведении практической работы пользоваться грамотно составленной инструкцией.

Цель педагогического проекта: в рамках профильного обучения создать УМК для студентов технического и естественнонаучного профиля «Практикум по общей биологии».

Задачи:

На основе и Примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования разработать систему обобщающих уроков с применением практических и лабораторных работ.

На основе требований Государственного стандарта образования разработать карточки-инструкции для проведения практических и лабораторных работ.

Апробировать «Практикум по общей биологии» в группах технического и естественнонаучного профиля.

3. Практическая реализация

3.1. Система реализации практических и лабораторных работ при изучении биологии в группах технического и естественнонаучного профиля.

Согласно рабочей программе и календарно-тематическому планированию к учебнику под редакцией В.М. Константинова для технического и естественнонаучного профиля профиля проводятся следующие практические и лабораторные работы:

Таблица №1. Распределение практических и лабораторных работ по темам.

| Раздел курса «Общая биология» | Тема раздела. | Практическая часть | |

| Практические работы | Лабораторные работы | ||

| Введение в биологию | Предмет и задачи общей биологии | - | - |

| Основные свойства живого | - | - | |

| Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле | История представлений о возникновении жизни на Земле | - | - |

| Предпосылки возникновения жизни на Земле | - | - | |

| Современные представления о возникновении жизни на Земле | - | - | |

| Учение о клетке | Введение в цитологию |

|

|

| Химическая организация живого вещества | 1. Практическая работа №1 «Решение задач по молекулярной биологии» | 1. Лабораторная работа №1 «Определение крахмала в растительных тканях». 2. Лабораторная работа №2 «Опыты по определению каталитической активности ферментов». | |

| Строение и функции прокариотической клетки | - | - | |

| Структурно – функциональная организация клеток эукариот | 2. Практическая работа №2 «Сравнение строения клеток растений, грибов и бактерий» | 3. Лабораторная работа №3 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений», 4. Лабораторная работа №4 «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах» 5,6 Лабораторная работа №5,6 «Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке», «Изучение клеток дрожжей под микроскопом». | |

| Обмен веществ в клетке – метаболизм |

| 7. Лабораторная работа №7 «Сравнение процессов брожения и дыхания» 8. Лабораторная работа № 8 «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза» | |

| Жизненный цикл клеток |

| 9. Лабораторная работа № 9 «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука» | |

| Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Клеточная теория. | - | - | |

| Размножение организмов. | Бесполое размножение растений и животных. | - | - |

| Половое размножение | 3. Практическая работа №3 «Сравнение процессов бесполого и полового размножения». 4. Практическая работа №4 «Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных». 5. Практическая работа № 5 «Сравнение процессов митоза и мейоза». |

| |

| Индивидуальное развитие организмов | Эмбриональное развитие животных | - | - |

| Постэмбриональное развитие | - | - | |

| Онтогенез растений | 6. Практическая работа № 6 «Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных». |

| |

| Общие закономерности онтогенеза | - | - | |

| Развитие организма и окружающая среда | - | - | |

| Основы генетики и селекции | История представлений о наследственности и изменчивости | - | - |

| Основные закономерности наследственности | 7. Практическая работа N7 8. Практическая работа №8 «Решение генетических задач на сцепленное наследование». 9. Практическая работа №9 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование». 10. Практическая работа №10 «Решение генетических задач на взаимодействие генов». |

| |

| Основные закономерности изменчивости | 11. Практическая работа № 11 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде», | 10. Лабораторная работа №10 «Выявление изменчивости у особей одного вида». | |

| Генетика человека |

| 11. Лабораторная работа № 11 «Составление родословных» | |

| Селекция животных, растений и микроорганизмов | 12. Практической работы №12 «Сравнительная характеристика пород (сортов)». | - | |

| Эволюционное учение | Развитие представлений об эволюции живой природы | - | - |

| Дарвинизм | 13. Практическая работа №1 «Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора». | 12. Лабораторная работа №1 «Сравнительная характеристика пород животных и сортов растений» | |

| Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция | 14. Практическая работа №2 «Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора». 15. Практическая работа №3 «Сравнение процессов экологического и географического видообразования» | 13. Лабораторная работа №2 «Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию». 14. Лабораторная работа №3 «Выявление изменчивости у особей одного вида». 15. Лабораторная работа №4 «Выявление приспособленности у организмов к среде обитания». | |

| Основные закономерности эволюции. Макроэволюция. | 16. Практическая работа №4 «Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции» 17. Практическая работа №5 «Сравнительная характеристика путей и направлений эволюции». 18. Практическая работа №6 «Выявление ароморфозов у растений». 19. Практическая работа № 7 «Выявление ароморфозов у животных» | 16. Лабораторная работа №5 «Выявление идиоадаптаций у растений». 17. Лабораторная работа №6 «Выявление идиоадаптаций у животных» | |

| Развитие органического мира | Основные черты эволюции животного и растительного мира. | - | - |

| Происхождение человека | 20. Практическая работа №8 «Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас». 21. Практическая работа №9 «Анализ и оценка различных гипотез возникновения происхождения человека» | - | |

| Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии | Понятие о биосфере | 22. Практическая работа № 10 «Составление схем круговорота углерода, кислорода, азота» | - |

| Жизнь в сообществах |

| 18. Лабораторная работа № 7 «Описание экосистемы своей местности» | |

| Взаимоотношения организма и среды | 23. Практическая работа № 11 «Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах». 24. Практическая работа №12 «Решение экологических задач». 25. Практическая работа № 13 «Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем» | 19. Лабораторная работа №8 «Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов». 20. Лабораторная работа № 9 «Выявление абиотических и биотических компонентов экосистемы» | |

| Взаимоотношения между организмами | - | - | |

| Биосфера и человек | Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы | 26. Практическая работа № 14 «Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере» | 21. Лабораторная работа № 10 «Влияние антропогенных изменений в экосистемах своей местности». |

| Бионика | - | - | |

3.2. Комплект карт инструкций для проведения практических и лабораторных работ.

3.2.1 Карты-инструкции к практическим работам

Практическая работа №1 по теме «Решение задач по молекулярной биологии»

Цель: научиться решать задачи по молекулярной биологии, используя принцип комплементарности, закрепить знания о процессе редупликации молекулы ДНК.

Ход работы:

1. Объясните смысл понятия «комплементарность». Каково значение комплементарности в молекуле ДНК?

2. Решите задачи:

Задача 1. Одна из цепей фрагмента молекулы ДНК имеет следующее строние: Г-Г-Г-А-Т-А-А-Ц-А-Г-А-Т.

а) укажите строение противоположной цепи.

б) укажите последовательность нуклеотидов в молекуле иРНК, построенной на этом участке цепи ДНК.

Задача 2. На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовательности: А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т.

А) Нарисуйте схему структуры двухцепочечной ДНК. Объясните, каким свойством ДНК при этом вы руководствовались.

Б) Какова длин (в нм) этого фрагмента ДНК? (Каждый нуклеотид занимает 0,34 нм по длине цепи ДНК).

В) Сколько (в %) содержится нуклеотидов (по отдельности) в этой ДНК?

Задача 3. В молекуле ДНК 330 адениловых нуклеотидов, что составляет 33% от общего их числа.

Определите

А) количество других нуклеотидов в молекуле

Б) длину фрагмента ДНК ( длина одного нуклеотида - 0,34 нм)

В) массу молекулы ( масса одного нуклеотида 345 г/моль )

Г) количество водородных связей в молекуле.

Все ответы поясните.

4. Сделайте вывод о проделанной работе.

Практическая работа №2 «Сравнение строения клеток растений, грибов и животных».

Цель: рассмотреть клетки различных организмов и их тканей под микроскопом (вспомнив при этом основные приемы работы с микроскопом), вспомнить основные части, видимые в микроскоп и сравнить строение клеток растительных, грибных и животных организмов.

Оборудование: микроскопы, готовые микропрепараты растительной (кожица чешуи лука), животной (эпителиальная ткань – клетки слизистой ротовой полости), грибной (дрожжевые или плесневые грибы) клеток, таблицы о строении растительной, животной и грибной клеток.

Ход работы:

Рассмотрите под микроскопом приготовленные (готовые) микропрепараты растительных и животных клеток.

Зарисуйте по одной растительной и животной клетке в таблицу. Подпишите их основные части, видимые в микроскоп.

Сравните строение растительной, грибной и животной клеток при помощи сравнительной таблицы.

|

| Клетки растений | Клетки животных | Клетки грибов |

| Рисунок |

|

|

|

| Общие черты |

| ||

| Отличия в строении |

|

|

|

Сделайте вывод о сложности строения рассмотренных клеток.

Сделайте вывод, опираясь на имеющиеся у вас знания, в соответствии с целью работы.

Вопросы:

О чем свидетельствует сходство клеток растений, грибов и животных? Приведите примеры.

О чем свидетельствуют различия между клетками представителей различных царств природы? Приведите примеры.

Выпишите основные положения клеточной теории. Отметьте, какое из положений можно обосновать проведенной работой.

Практическая работа №3 «Сравнение процессов бесполого и полового размножения».

Цели: рассмотреть основные формы и способы размножения организмов; научиться их характеризовать и приводить примеры.

Оборудование: карточки-инструкции, учебник, гербарии, рисунки животных.

Ход работы: 1. С помощью схемы вспомните, какие существуют формы и способы размножения организмов:

2. Используя эти данные, заполните таблицу:

Формы и способы размножения.

| Вид | Формы размножения | Способы размножения |

| Инфузория-туфелька Гидра пресноводная Земляника лесная Кукушкин лен Гриб-трутовик Малина обыкновенная Улотрикс Ель обыкновенная Тополь пирамидальный Заяц-русак Ива белая Лук репчатый Пчела медоносная. |

|

|

3. Заполните пустые квадраты схемы названиями различных форм и способов размножения организмов и покажите стрелками их взаимосвязи (как это показано на примере способа размножения стеблями):

4. Сделайте вывод по работе.

Практическая работа № 4 «Сравнение процессов развития половых клеток».

Цели: закрепить знания о процессах гаметогенеза; сравнить овогенез и сперматогенез.

Оборудование: карточки-инструкции, рис. 6.4 на стр. 201 учебника, табл. «Гаметогенез».

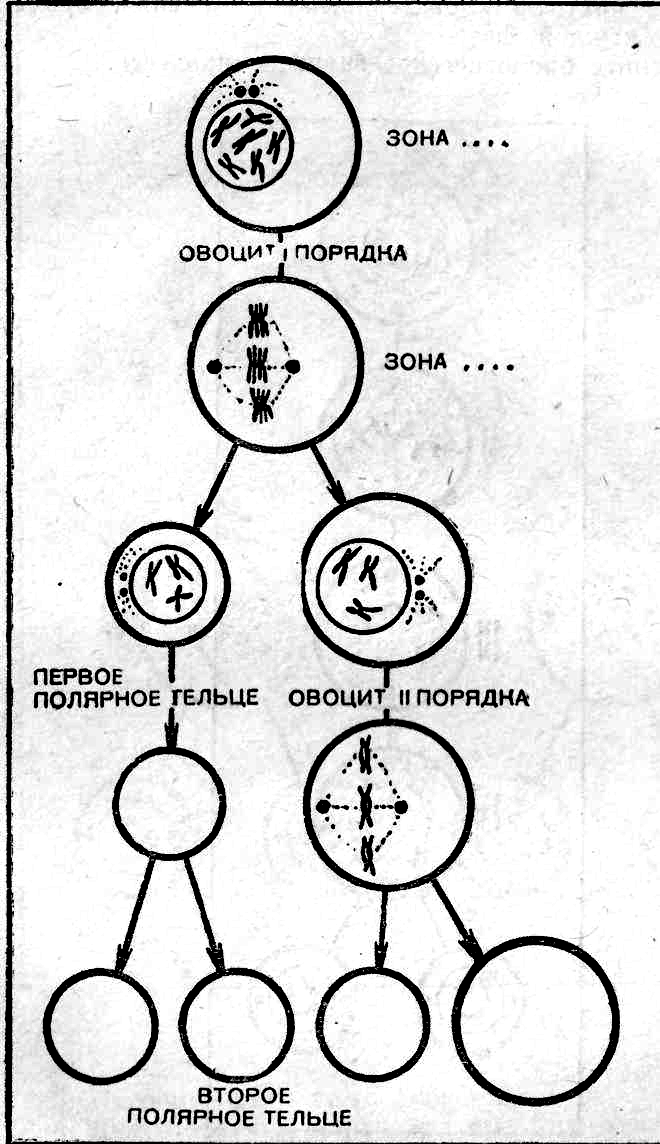

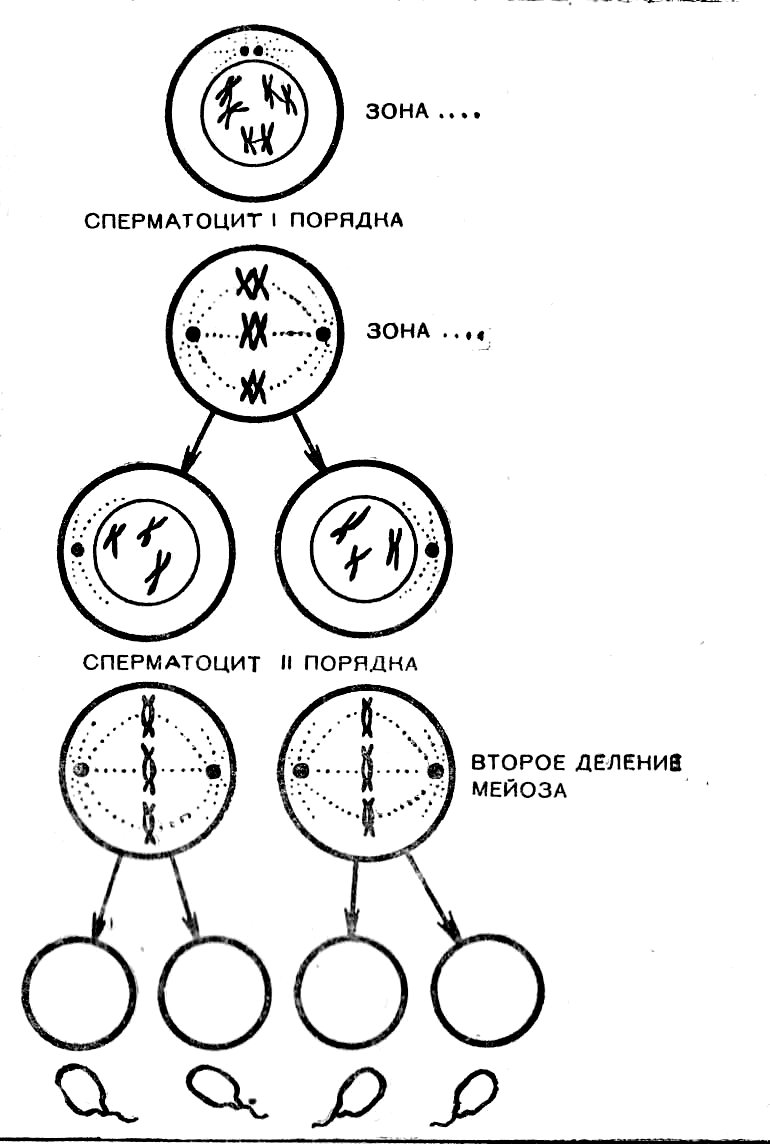

Ход работы: 1. Внимательно рассмотрите схемы. Назовите процессы, изображенные на схемах, и закончите схемы:

2. Заполните таблицу:

Сравнительная характеристика процессов овогенеза и сперматогенеза.

| Вопросы для сравнения | Овогенез | Сперматогенез |

| 1. Какие изменения происходят с половыми клетками при их развитии в различных зонах половой железы: а) размножения б) роста в) созревания 2. Как распределяется цитоплазма в период созревания половых клеток? 3. Каково биологическое значение неравномерного распределения цитоплазмы в период созревания? 4. Какое число гамет образуется в результате развития половых клеток? |

|

|

3. Сделайте общий вывод по работе.

Практическая работа №5 «Сравнение процессов митоза и мейоза».

Цели: дать характеристику стадиям различных типов деления клетки; выяснить отличительные и схожие черты процессов митоза и мейоза; раскрыть их биологическую роль.

Оборудование: карточки-задания, материал учебника, табл. «Митоз», «Мейоз», рис. 5.20, 5.21 на стр. 171, рис.6.5 на стр. 203.

Х од работы:1. Используя материал и рисунки учебника: а) определите процессы, изображенные на схемах; б) назовите фазы делений, дайте им краткую характеристику; в) изобразите изменения, происходящие в хромосомном аппарате в каждой фазе.

од работы:1. Используя материал и рисунки учебника: а) определите процессы, изображенные на схемах; б) назовите фазы делений, дайте им краткую характеристику; в) изобразите изменения, происходящие в хромосомном аппарате в каждой фазе.

2. Заполните таблицу и выделите цветными карандашами черты сходства и различия митоза и мейоза:

Сравнение митоза и мейоза.

| Параметры сравнения | Митоз | Мейоз |

| 1. Какие изменения происходят до начала деления (в интерфазе)? 2. Каковы фазы деления? 3. Характерна ли конъюгация гомологичных хромосом? 4. Какое число дочерних клеток образуется? 5. Какое число хромосом получает каждая дочерняя клетка? 6. В каких клетках происходит процесс? 7. Какое биологическое значение имеет процесс? |

|

|

3. Сделайте общий вывод по работе.

Практическая работа №6 «Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных».

Цели: обобщить знания о процессе оплодотворения; научиться сравнивать оплодотворение растений и животных.

Оборудование: материал учебника, табл. «Двойное оплодотворение», «Гаметогенез».

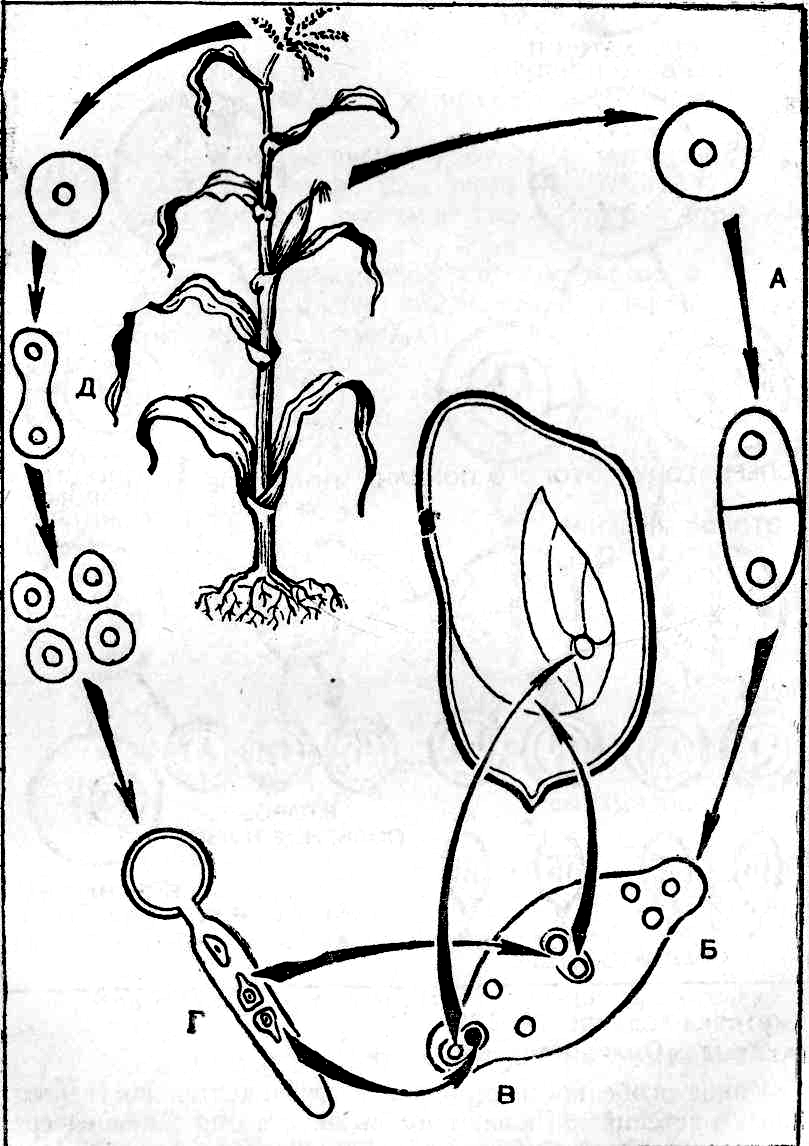

Ход работы: 1. Внимательно рассмотрите схему двойного оплодотворения у покрытосеменных растений. Какие стадии обозначены буквами А,Б,В,Г,Д?

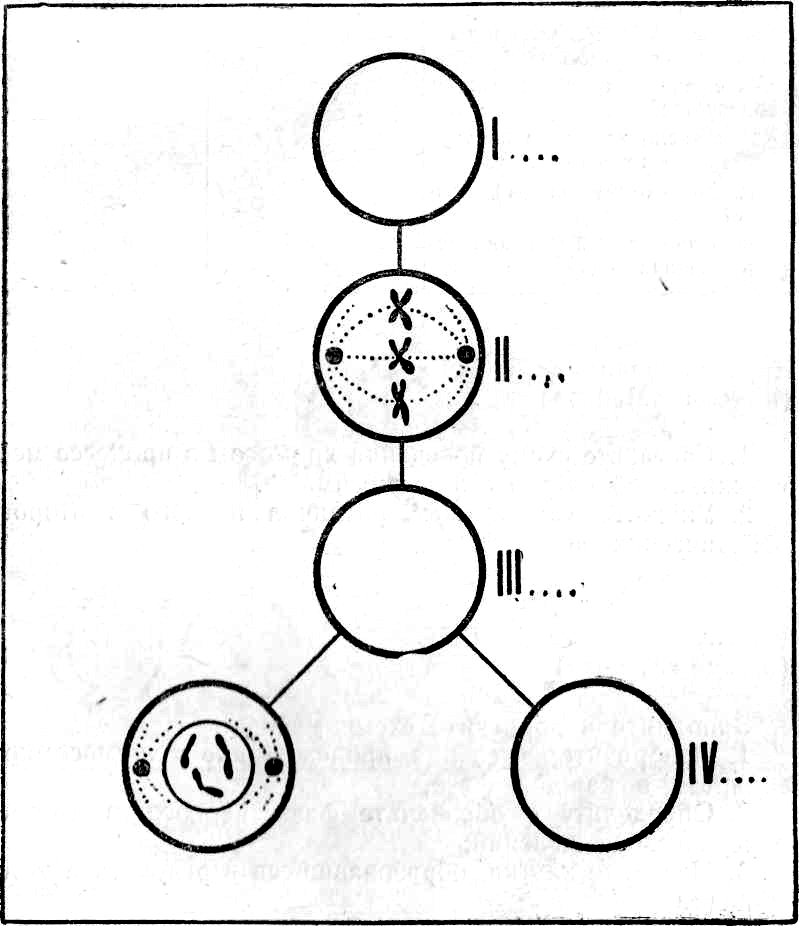

2. Закончите схему процесса оплодотворения гипотетического животного. Для этого изобразите хромосомы в каждой клетке и назовите клетки, обозначенные буквами а, б, в.

3. Сравните процессы оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных в табличной форме:

| Признаки | У растений | У животных |

| Различия |

|

|

| Общие черты |

| |

4. Сделайте общий вывод по работе.

Практическая работа №7 «Решение гeнетических задач на моно- и дигибридное скрещивание».

Цели: рассмотреть основные типы задач по генетике, научиться решать генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание.

Оборудование: карточки-задания, табл. «Моно- и дигибридное скрещиввание», рис. учебника стр.265-277.

Ход работы: Внимательно прочитайте текст задачи, составьте схему скрещивания и ответьте на вопросы.

Задача №1. При скрещивании серебристых норок с коричневыми в потомстве появляются как серебристые так и коричневые особи. Определите генотип родительских форм.

Задача №2. У кошки черной окраски родился котенок ≪черепаховой≫ окраски (чередование черных и рыжих пятен). Определите фенотип кота, от которого появилось потомство, вероятное распределение раскраски среди потомства и распределение окраски среди котят женского и мужского пола.

Задача №3. Растение дурман с пурпурными цветками (А) и гладкими коробочками (b) скрестили с растением, имеющим пурпурные цветки и колючие коробочки. В потомстве получены следующие фенотипы: с пурпурными цветками и колючими коробочками, с пурпурными цветками и гладкими коробочками, с белыми цветками и колючими коробочками, с белыми цветками и гладкими коробочками. Определите генотипы родителей, потомства, возможное соотношение фенотипов и характер наследования признаков.

Задача №4. Определите группы крови у детей по фенотипу, если мать имеет II группу, а отец I группу.

Задача №5. У львиного зева красная окраска цветка неполно доминирует над белой (гибрид имеет розовую окраску). Нормальная форма цветка полностью доминирует над пилорической. Какое потомство получиться от скрещивания двух дигетерозиготных растений?

Практическая работа №8 «Решение генетических задач на сцепленное наследование»

Цель: рассмотреть основные типы задач на сцепленное наследование генов, научиться их решать

Оборудование: карточки – задания, учебник, схемы скрещивания.

Ход работы: Внимательно прочитайте условие задачи, составьте схему скрещивания и ответьте на вопросы.

Задача №1: Какие типы кроссоверных и некроссоверных гамет образуются у организмов, имеющих следующую структуру генотипа : CcSs

Задача №2: Самка дрозофилы имеет генотип АаВв, а самец аавв. В потомстве от их скрещивания получено 12 % кроссоверных мух. Определите генотипы потомков и процент дрозофил каждого генотипа.

Задача №3: В результате анализирующего скрещивания мух F1 с особью, имеющей черную окраску тела и зачаточные крылья, было получено 237 мух с серым телом и зачаточными крыльями, 240 – с черным телом и нормальными крыльями, 49 – с черным телом и зачаточными крыльями и 47 – с серым телом и нормальными крыльями. Определите характер наследования признаков и генотипы гибридов первого поколения.

Задача №4: У томатов гены, определяющие высоту стебля и форму, сцеплены, причем высокий рост стебля доминирует над карликовостью, а шаровидная форма плодов – над грушевидной. Какое потомство следует ожидать от скрещивания растения, гетерозиготного по обоим признакам, с карликовым растением и грушевидными плодами? Кроссинговер не происходит.

Практическая работа №9 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование».

Цель: рассмотреть основные типы генетических задач на наследование, сцепленное с полом.

Оборудование: карточки-задания, учебник стр.287 табл.9.2.

Ход работы: внимательно прочитайте условие задачи, составьте схемы скрещивания, ответьте на вопросы.

Задача №1. Рецессивный ген дальтонизма локализован в X- хромосоме (Xd).Женщина – дальтоник вышла замуж за мужчину с нормальным цветовым зрением. Какова вероятность рождения дальтоника в этой семье? Свойства кого из родителей унаследует сын?

Задача №2. У человека гемофилия определена сцепленным с полом рецессивным геном h(Хh).

а) мать и отец здоровы, их единственный ребёнок страдает гемофилией. Кто из родителей передал ребёнку ген гемофилии?

б) здоровая женщина (чей отец страдал гемофилией) вышла замуж за здорового мужчину. Какова вероятность того, что из ребёнок будет страдать гемофилией?

Задача №3. Гипертрихоз (вырастание волос на краю ушной раковины) наследуется как признак, сцепленный с У – хромосомой. Какова вероятность рождения детей с этой аномалией в семье, где отец страдает гипертрихозом?

Задача №4 У человека ген карих глаз доминирует над голубым цветом глаз (А), а ген цветовой слепоты рецессивный (дальтонизм – d) и сцеплен с Х-хромосомой. Кареглазая женщина с нормальным зрением, отец которой имел голубые глаза и страдал цветовой слепотой, выходит замуж за голубоглазого мужчину с нормальным зрением. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и возможного потомства, вероятность рождения в этой семье детей-дальтоников с карими глазами и их пол.

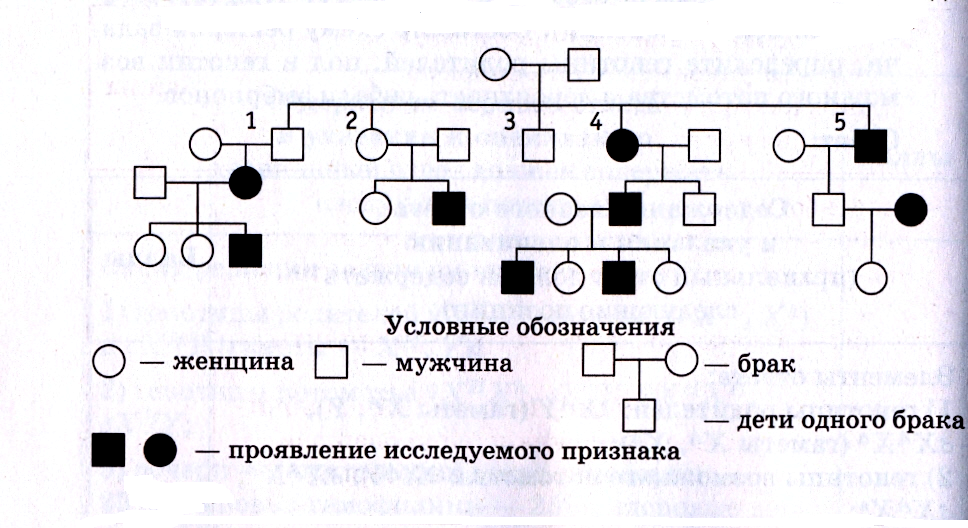

Задача №5. По родословной, представленной на рисунке, установите характер наследования признака, выделенного черным цветом (доминантный или рецессивный, сцеплен или не сцеплен с полом), генотипы детей в первом и втором поколении (обозначены цифрами 1 и 2).

Практическая работа №10 «Решение генетических задач на взаимодействие генов».

Цель: рассмотреть основные типы задач на взаимодействие генов.

Оборудование: карточки – задания, учебник.

Ход работы: Внимательно прочитайте условие задачи. Определите тип взаимодействия генов. Составьте схемы скрещивания. Ответьте на поставленные вопросы.

Задача №1. У душистого горошка окраска цветка может быть пурпурной и белой. Пурпурная окраска обусловлена взаимодействием двух неаллельных генов А и В. При наличии в генотипе одного из них красный пигмент не образуется, и растение имеет белые цветки. Пурпурное дигетерозиготное растение душистого горошка скрещено с белоцветковым гомозиготным по обеим парам рецессивных аллелей. Определите тип взаимодействия генов, фенотип и генотип полученного потомства.

Задача №2. У львиного зева красная окраска цветка неполно доминирует над белой (гибрид имеет розовую окраску). Нормальная форма цветка полностью доминирует над пилорической. Какое потомство получится от скрещивания двух дигетерозиготных растений?

Задача №3. У лошадей действие генов вороной (А) и рыжей масти (а), появляется только в отсутствие доминантного гена I. Если этот ген присутствует, то окраска лошади белая. Какое потомство получится при скрещивании двух белых лошадей с генотипами АаIi?

Задача №4. От скрещивания растений люцерны с пурпурными и желтыми цветками в F1 у всех растений цветки были зелеными, а в F2 произошло расщепление: 169 растений с зелеными цветками, 64 - с пурпурными, 67 - с желтыми и 13 - с белыми. Как наследуется признак? Определите генотипы всех форм.

Практическая работа №12 «Сравнительная характеристика пород (сортов)».

Цели: изучить результат искусственного отбора на примере сортов пшеницы и пород лошадей или собак; сделать предположение о причинности и механизме искусственного отбора.

Оборудование: гербарные образцы различных сортов пшеницы и других растений, иллюстрации различных пород лошадей или собак, дополнительная литература.

Ход работы

Рассмотреть внимательно гербарные образцы пшеницы и иллюстрации пород животных.

Заполните таблицу:

| Название сорта растений или пород животных | Характерные особенности строения организма | Основная сфера использования особенностей человеком | Причина появления признака | Движущие силы появления признака |

| Например: Пшеница яровая Пшеница озимая Лошадь скаковая |

|

|

|

|

3. Сделайте вывод: каковы могут быть причины и механизмы искусственного отбора в данном случае.

Вопросы:

1. Чем отличаются одомашненные и культурные организмы от диких?

2. Какие методы применил селекционер для создания данных пород или сортов?

3.2.2 Карты-инструкции к практическим работам

Практическая работа №1 «Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора».

Цель: определить сущность разных типов отбора, раскрыть их органическую связь, рассмотреть возможные результаты искусственного и естественного отбора.

Оборудование: материал учебника, дополнительная литература, карточки-инструкции, фотографии, изображения с примерами результатов искусственного и естественного отбора.

Ход работы: 1. По материалам учебника рассмотрите черты сходства и различия искусственного и естественного отборов.

2. На основе знаний об искусственном отборе решите задачу:

Селекционер, имея в распоряжении диких банкиевских кур (не очень ярких по окраске), поставил задачу – создать породу кур, отличающихся красочным оперением. Руководствуясь учением Ч. Дарвина, опишите этапы предполагаемой селекционной работы.

3. Рассмотрите процесс видообразования по Ч. Дарвину. Перечислите основные этапы образования большого количества видов островных вьюрков.

4. Заполните таблицу:

| Виды отбора | На каких биологических свойствах основан отбор | Какая форма изменчивости служит исходным материалом | Отбирающий фактор | Длительность отбора | Результаты отбора |

|

|

|

|

|

|

|

5. Зная основные положения Ч. Дарвина об эволюции органического мира, объясните, почему естественный и искусственный отбор органически связаны между собой. Ответ проиллюстрируйте примерами.

6. Сделайте вывод по работе.

Практическая работа №2 «Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора».

Цели: 1. На конкретных примерах рассмотреть основные формы естественного отбора (движущий и стабилизирующий)

2. Научиться определять значение и приводить примеры рассматриваемых форм отбора.

3. Выяснить различия процессов движущего и стабилизирующего отбора.

Оборудование: материал учебника (§12.4.5), дополнительная литература, рисунки, фотографии, изображения примеров действия различных форм отбора, гербарии растений.

Ход работы: 1. Рассмотрите предложенные образцы животных и растений. На основе материала учебника заполните таблицу. Рассмотрите не менее 5 организмов.

Табл. №1. Влияние различных форм отбора на формирование признаков организма.

| Организм | Признак организма | Условия и причины возникновения данного признака | Значение данного признака | Вывод: какая форма отбора действует при появлении данного признака? |

|

|

|

|

|

|

2. Определите, действие каких форм отбора прослеживается в данных примерах:

А) форма цветка у растения венерин башмачок такова, что любое насекомое, оказавшись в нем, способствует его опылению;

Б) всем известно, что корни растений растут вниз, проникая вглубь почвы. Однако в джунглях Венесуэлы были обнаружены 12 видов деревьев, корни которых взбирались вверх по стволу;

В) некоторые богомолы цветом и формой тела похожи на те или иные части цветка, поэтому их называют цветочными;

Г) насекомоядность у растений (росянка, венерина мухоловка);

Д) на расчищенной от травы площадке блекло-бурого цвета ученые к колышкам привязали богомолов трех цветов – бурых, желтых, зеленых. За время опыта птицами было уничтожено 60% желтых, 55% зеленых и только 20% бурых богомолов, у которых окраска тела совпадала с цветом фона.

3. Решите биологические задачи: А) Рассаду капусты часто повреждают личинки капустной мухи. Один из способов борьбы с этим вредителем – окучивание рассады. Рассмотрите рис. 17 и предположите, в каком направлении может проходить естественный отбор среди личинок капустной мухи при регулярном ежегодном окучивании рассады капусты на том поле, где ее выращивают несколько лет.

Какими могут быть особенности естественного отбора среди личинок капустной мухи, если посадку капусты будут повторять через 6–7 лет на данном поле? Целесообразно ли на данном поле на следующий год после посадки капусты сеять или высаживать растения из семейства крестоцветных? Действие какого отбора прослеживается в этом примере?

Б) Объясните, почему из двух переселившихся в Австралию плацентарных млекопитающих – собаки и человека (аборигены Австралии) – собака образовала новый вид (дикая собака динго), а человек – нет.

4. Сделайте вывод о различиях процессов движущего и стабилизирующего отбора.

Практическая работа №3 «Сравнение процессов экологического и географического видообразования»

Цели: 1. Изучить события, которые происходят при различных процессах видообразования.

2. Научиться определять механизмы различных процессов видообразования на конкретных примерах.

Оборудование: карточки-инструкции, биологические задачи, фотографии и изображения с примерами различных процессов видообразования.

Ход работы: 1. На основе поученных знаний заполните таблицу, охарактеризовав условия, механизмы, результаты и место действия, виды возникающих изоляций при различных типах видообразования:

| Параметры сравнения | Экологическое видообразование | Географическое видообразование |

| Сходство |

| |

| Отличия |

|

|

2. Определите последовательность событий при видообразовании. Заполните схему, используя предложенный материал:

| Изменение среды обитания или положения вида (популяции) в ней |

↓

| Обострение борьбы за существование между особями вида |

↓

|

|

↓

|

|

↓ ↓

| ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ВИДООБРАЗОВАНИЕ | ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВИДООБРАЗОВАНИЕ | |

| 1. | 1. | |

| 2. | 2. | |

| 3. | 3. | |

| 4. | 4. | |

| 5. | 5. Возникновение новых видов | |

| 6.Возникновение новых видов |

| |

- расселение на новые территории; - отбор в новых условиях среды;

- отбор в новых условиях среды; - биологическая изоляция;

- биологическая изоляция; - возникновение подвидов;

- возникновение подвидов; - освоение новых экологических ниш в

- географическая изоляция между популяциями; пределах старого ареала;

- отбор особей, наследственные изменения которых позволяют им осваивать новые территории или местообитания;

- изменение направлений естественного отбора соответственно новым условиям борьбы за существование.

3. О каком процессе видообразования идет речь в примерах:

А) У представителей семейства цветочниц, обитающих на Гавайских островах: птиц-цветочниц, орехоядных, зерноядных и насекомоядных, различные форму клюва.. Укажите возможные причины такого многообразия форм клюва.

Б) У некоторых растений семейства крестоцветных стручок не раскрывается, а распадается на односемянные членики вследствие разламывания плодов с помощью поперечных перетяжек. Это растение является надоедливым сорняком.

В) Фенек обитает в пустынях Африки, лисица обыкновенная типична для умеренных широт, песец обитает в тундре. Эти близкие в систематическом отношении виды значительно отличаются размерами ушей.

4.Решите биологическую задачу: два вида дафний конкурируют из-за пищи и поэтому не могут сосуществовать в одном аквариуме: один вид вытесняет другой. Предложите возможные пути, обеспечивающие сосуществование дафний.

5. Сделайте выводы о проделанной работе.

Практическая работа №4 «Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции».

Цель: Сравнить процессы макро- и микроэволюции, выявить их взаимосвязь.

Оборудование: учебники, дополнительная литература, карточки-инструкции.

Ход работы: 1. Сформулируйте определения «микроэволюция» и «макроэволюция».

2. Используя материал учебника и дополнительную литературу, заполните таблицу:

| Этапы эволюционного процесса | Где протекает? | К чему приводит? | Движущие силы |

| 1. Микроэволюция |

|

|

|

| 2. Макроэволюция |

|

|

|

3. Приведите доказательства взаимосвязи данных процессов.

4. Среди примеров определите процессы макроэволюции и микроэволюции:

А) возникновение паразитических форм среди плоских червей;

Б) в безлесной тундре преобладают низкие травянистые растения, карликовые деревья, кустарники и лишайники;

В) появление маскирующей окраски, скрывающей на фоне окружающей среды;

Г) господствующее положение покрытосеменных растений на суше;

Д) инстинкт миграции у птиц и рыб.

5. Сделайте вывод о результатах практической работы.

Практическая работа № 5 «Сравнительная характеристика путей и направлений эволюции».

Цели: Научиться выделять отличительные особенности основных направлений эволюции, объяснять взаимосвязь главных направлений эволюции, приводить примеры из мира растений и мира животных, и на примерах объяснять действие различных направлений эволюции.

Оборудование: учебник (стр.415 п.13.1, рисунки учебника); фотографии животных и растений, коллекции насекомых и гербарии растений; карточки-инструкции, дополнительная литература.

Ход работы:

1. На основе изучения дополнительной литературы и учебника на стр.415 сформулируйте понятие «макроэволюция». Охарактеризуйте основные направления органической эволюции. Результаты занесите в таблицу:

Табл.1 Сравнительная характеристика объективных показателей основных направлений органической эволюции.

| Направления эволюции | Объективные показатели | Примеры |

| Биологический прогресс

Биологический регресс |

|

|

2. Академик И.И.Шмальгаузен, характеризуя основные направления эволюции, наряду с понятиями «биологический прогресс» и «биологический регресс» дает еще одно понятие – «биологическая стабилизация»: «Биологическая стабилизация определяется согласованностью темпов эволюции и изменениями среды, при которых приспособленность организма к изменяющейся среде поддерживается на известном уровне. Объективным показателем стабильности является сохранение численности, сохранение ареалов с возможными миграциями, но без значительного расселения».

Приведите примеры биологической стабилизации.

3. Используя дополнительную литературу, учебник, фотографии животных и растений, коллекции насекомых и гербарии растений, заполните таблицу:

Таблица 2. Характеристика главных направлений эволюции организмов.

| Организм | Ароморфный признак | Значение ароморфоза | Идиоадаптация | Значение идиоадаптации |

|

|

|

|

|

|

4. Объясните, почему повышение уровня организации – главный, но не единственный путь эволюции? Ответ подтвердите примерами. Приведите примеры, подтверждающие, что прогресс в общей организации всегда оказывался связанным с регрессом (недоразвитием отдельных органов или частей тела).

6. Сделайте вывод о проделанной работе.

Практическая работа №6 «Выявление ароморфозов у растений».

Цель: рассмотреть основные этапы эволюции растений; выяснить суть и значение ароморфозов у растений.

Оборудование: дополнительная литература, материал учебника, гербарии представителей различных отделов растений.

Ход работы:

1. Изучите материал учебника и дополнительную литературу. Рассмотрите гербарии различных представителей основных отделов растений.

2. Заполните таблицу:

Этапы развития растительного мира.

| Название эры, ее длительность | Крупные изменения в строении (ароморфозы) | У кого появились? | Значение изменений для эволюции. |

|

|

|

|

|

3. Почему покрытосеменные занимают господствующее положение среди растений?

4. Сделайте выводы о закономерностях эволюции растений.

Практическая работа №7 «Выявление ароморфозов у животных»

Цели: закрепить знания об основных ароморфозах в животном мире; научиться характеризовать основные ароморфозы животных и объяснять их появление с точки зрения современного дарвинизма.

Оборудование: дополнительный материал, рисунки, фотографии, чучела животных, коллекции насекомых.

Ход работы: 1. Изучите материал учебника и дополнительную литературу, рассмотрите фотографии различных представителей типов животных. Заполните таблицу:

Эволюция животных.

| Животные | Прогрессивные черты строения (ароморфозы) |

|

|

|

2. Используя знания из курса зоологии, заполните таблицу:

Сравнительная характеристика позвоночных.

| Класс | Особенности строения | Способ размножения, характер развития зародыша | |||

| Покров тела | Кровеносная система | Органы дыхания | Нервная система | ||

| Рыбы |

|

|

|

|

|

| Земноводные |

|

|

|

|

|

| Пресмыкающиеся |

|

|

|

|

|

| Птицы |

|

|

|

|

|

| Млекопитающие |

|

|

|

|

|

3. Объясните, по каким направлениям шла эволюция животных.

4. Ответьте на вопрос: чем объяснить господствующее положение млекопитающих среди животных?

5. Сделайте общий вывод о значении и направлении действия ароморфозов у животных.

Практическая работа №8 «Анализ и оценка процесса формирования человеческих рас».

Цели: рассмотреть человеческие расы как пример идиоадаптаций; доказать антинаучную сущность расизма на основе понимания расового равенства людей.

Оборудование: дополнительная литература, изображения представителей различных рас.

Ход работы:

1. Ознакомьтесь с материалом учебника и дополнительной литературы. Что такое раса?

Вспомните понятия «вид» и «популяция». Заполните таблицу:

| ПОНЯТИЯ | ||

| ВИД | РАСА | ПОПУЛЯЦИЯ |

|

|

|

|

В чем сходство и различие этих понятий? Можно ли «расу» приравнять к популяции? Ответ обоснуйте.

2. В чем причины возникновения различных рас? Какие признаки лежат в основе выделения рас?

Заполните таблицу:

|

| негро-австралоидная | европеоидная | монголоидная |

| Природные условия формирования расы | Пустыня | леса умеренного климата | степь или тундра |

| Характеристика природных условий |

|

|

|

| Морфологические признаки, сформировавшиеся в данных природных условиях (цвет кожи, тип волос, форма глаз и носа, физические данные и др.) |

|

|

|

3. Какие можно выделить доказательства единства происхождения человеческих рас?

4. Что такое расизм? Опираясь на изученный материал, сделайте вывод, почему теория расизма антинаучна?

Практическая работа № 9 «Анализ различных гипотез происхождения человека».

Цели: рассмотреть различные гипотезы происхождения человека, определить какие процессы влияли на происхождение вида человек разумный.

Оборудование: дополнительный материал, сравнительные таблицы, табл.

«Антропогенез».

Ход работы:

1. Ознакомьтесь с содержанием текста:

Карл Линней (1707-1778), шведский ученый, предложил систему классификации животного мира, человек был отнесен к классу млекопитающих, к отряду Приматов, роду человека. Линней же дал человеку и видовое название «гомосапиенс» - человек разумный. Это название сохранилось за нами как за биологическим видом

Жан Ламарк (1744-1829) был первым естествоиспытателем, кто попытался изложить и обосновать целостную эволюционную теорию и, что для нас особенно интересно сделал первое предположение о том, что человек в ходе эволюционного развития мог произойти от обезьяны. В обширном своем труде «Философия зоологии», вышедшем в свет в 1809 году. Это уже был существенный, качественный шаг вперед в решения вопроса о происхождении человека. Он сформулировал антропогенную теорию, Ламарк, признавая эволюцию, в то же время писал, что развитие в природе предопределено богом и осуществляется согласно некоей божественной внутренней цели. Человек создан по образу и подобию Бога. И все же биологи, критически относясь к философскому и естественнонаучному наследию Ламарка, воздают ему должное. Он был первым создателем цельной эволюционной теории, хотя и не сумел достаточно обосновать и отстоять ее. Через тридцать лет после смерти Ламарка это сделал Дарвин.

Принципы эволюционной теории Дарвина можно изложить в нескольких фразах. Идея божественного сотворения растительных и животных форм была опровергнута. Он предложил симиальную теорию. В органическом мире постоянно и повсеместно идет борьба за существование. Она определяется необходимостью в пище, в пространстве для жизни и размножения, в защите себя и потомства от врагов.

В борьбе за существование выживают лишь те, кто отличается от прочих организмов полезными в данных условиях качествами. Такие отличия возможны, потому что существует изменчивость, и в природе не найти двух абсолютно схожих существ. Благодаря наследственности полезные качества могут быть переданы последующим поколениям. Так от поколения к поколению идет отбор форм, наиболее приспособленных к данным условиям. Именно естественный отбор — главный двигатель эволюции.

Новый труд «Происхождение человека и половой подбор» вышел в свет свыше ста лет назад, в 1871 году. Дарвин оставался верен себе. За каждым утверждением стояли неоспоримые факты. Вынесенный им приговор был безапелляционен: у человека длинная родословная, она уходит корнями в историю животного мира; последний, предшествующий современному человеку этап в этой родословной -древние вымершие теперь обезьяны. Дарвин писал: «Древние родоначальники человека были, без всякого сомнения, покрыты некогда волосами, и оба пола имели бороды их уши были заострены и способны двигаться, а тело имело хвост с принадлежащими к нему мышцами. Их конечности и туловище были приводимы в движение многими мышцами, которые появляются лишь случайно (у современного человека) но составляют нормальное явление у четвероруких».

Итак, впервые за все века появилось научно обоснованное доказательство происхождения человека из мира животных.

Главными виновниками этого чудесного превращения по Дарвину, опять-таки были наследственность, изменчивость и отбор, правда, учтены и. еще некоторые факторы. Однако даже такие принадлежащие сугубо человеку черты как крупный и сложно устроенный головной мозг, употребление орудии, речь, общественные отношения, сложились, считал Дарвин, под действием отбора в процессе эволюции При этом великий эволюционист подчеркивал, что человек от своих животных предков отличается лишь количественным но не качественным выражением тех или иных физических и психических особенностей. Это была серьезная ошибка Дарвин.

В 90-х годах прошлого столетия в философском наследии Фридриха Энгельса — среди неоконченных рукописей набросков, планов и конспектов философских статей была обнаружена работа «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». Принимая основные идеи Дарвина, Ф. Энгельс в отличие от английского эволюциониста обратил внимание на тот поразительный факт, что эволюция человека именно качественно отличается от эволюции других живых существ. Это качественное отличие состоит в том, что основным фактором, определяющим эволюционный прогресс человека, был труд. Суть трудовой теории Ф.Энгельса состоит в том, что труд создал самого человека. Орган труда - рука. Развитие труда способствовало более тесному сплочению общества. «...Животное только пользуется внешней природой и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия; человек же вносимыми им изменениями заставляет ее служить своим целям, господствует над ней. И это является последним существенным отличием человека от остальных животных, и этим отличием человек опять-таки обязан труду».

Итак, труд, речь, мышление, социальные отношения — это двигатели человеческой эволюции. Именно они помогли человеку формироваться в качественно новое, социальное явление. Это общее представление о путях становления человека, принятое теперь всеми учеными-материалистами, учеными нашей страны было взято на вооружение уже в 20-х годах XX столетия.

2. По материалам текста заполните таблицу:

| Признаки сравнения | Гипотезы возникновения человека | ||||

| Антропогенная (Ж.Б. Ламарк), | Симиальная (Ч. Дарвин), | Трудовая (Ф. Энгельс). | |||

| Краткая суть теории |

|

|

| ||

| Движущие факторы эволюции |

|

|

| ||

| Рекзультат эволюции |

|

|

| ||

3. Решение биологических задач:

А) Ученые считают, что человек не мог появиться на Земле только благодаря наследственной изменчивости и естественному отбору. Каковы движущие силы эволюции человека? В чем отличие движущих сил эволюции человека и растительного и животного мира? Почему только появление наследственных изменений у предков человека и естественный отбор не могли привести к возникновению человека?

Б) Человек не только похож на животных но и существенно отличается от них. Какие особенности человека связаны с его трудовой деятельностью?

В) Энгельс высказал мысль о том, что рука человека — не только орган, но и продукт труда. Что вы об этом думаете? Что вы понимаете под выражением: рука — орган труда? Почему Ф.Энгельс считает руку продуктом труда?

4. Сделайте вывод о том, какая теория происхождения человека господствует в настоящее время, почему; какие факторы повлияли на эволюцию человека?

Практическая работа № 10 «Составление схем круговорота углерода, кислорода, азота».

Цели: закрепить и обобщить знания о круговороте веществ в природе; научиться составлять схемы круговорота углерода, азота.

Оборудование: дополнительная литература, рис. учебника на стр.492-495, табл.

Ход работы: 1. Круговорот химических элементов – гдавная функция биосферы. Каким образом живые организмы влияют на круговорот веществ и элементов? Как человек влияет на круговороты веществ в биосфере? Ответ оформите в виде схемы:

| Влияние на круговорот веществ и элементов | |

| Живых организмов | Деятельности человека |

|

|

|

2. Ознакомьтесь с рисунком, где изображен один из примеров круговорота азота в природе:

а) расставьте в нужном порядке номера компонентов, принимающих участие в данном круговороте:

-  азотофиксирующие бактерии,

азотофиксирующие бактерии,

- аммиачные соединения почвы, - денитрифицирующие бактерии,

- зеленые растения,

- животные (заяц, лось),

- атмосферный азот,

- азот в составе белков (растительных и животных).

б) укажите направление движения, азота.

в) Ответьте на вопросы:

- как круговорот азота связан с цепью питания лося?

- какие изменения произойдут в круговороте при исчезновении азотфиксирующих бактерий и водорослей и почему?

— можно ли круговорот азота отнести к числу хорошо сбалансированных в атмосфере? (Приведите доказательства.)

3. Закончите схему круговорота углерода:

а ) покажите стрелками направление движения углерода;

) покажите стрелками направление движения углерода;

б) подпишите названия компонентов, принимающих участие в данном круговороте.

4. а) Прочтите текст:

Химический синтез минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов — крупное открытие современности. Но при массированном и особенно плохо продуманном применении эти замечательные сами по себе средства могут превратиться в серьезную угрозу плодородию земель и тем живым организмам, которые обеспечивают нормальный круговорот веществ в почве.

б) на основе полученных знаний приведите доказательства, подтверждающие данное утверждение об угрозе плодородию земель.

5. Сделайте вывод: В чем заключается необходимость знаний особенностей и закономерностей биогенной миграции атомов?

Практическая работа № 11 «Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах».

Цель: научиться составлять схемы пищевых цепей и пищевых сетей и объяснять роль взаимосвязей в жизни сообществ.

Оборудование: изображения биогеоценозов пруда, леса и др., карточки – задания.

Ход работы: 1. Основным типом взаимосвязи между организмами являются пищевые отношения. Именно они служат регуляторами численности видов в экосистемах. Познакомьтесь с описанием биоценоза пресноводного водоема (см. учебник § 17.3.4, стр. 535 - 537). Используя полученные знания, постройте 2 вида пищевых цепей в пресноводном водоеме: пастбищную цепь и детритную цепь.

П  роблемный вопрос: почему для природных сообществ характерны короткие цепи питания?

роблемный вопрос: почему для природных сообществ характерны короткие цепи питания?

2. Характерными компонентами болот являются: ястреб, бабочка, стрекоза, лягушка, уж, личинки комаров (мотыли), кубышка желтая.

Задания:

- изобразите возможную схему обмена веществ и потока энергии между этими организмами;

- в чем отличие сети питания от цепи питания?

- укажите, какой компонент данной сети может наиболее часто включаться в другие цепи питания;

- определите, выпадение какого звена наиболее сильно отразиться на устойчивости экосистемы; почему?

- какое практическое значение имеет выявление различных сетей питания в биогеоценозах?

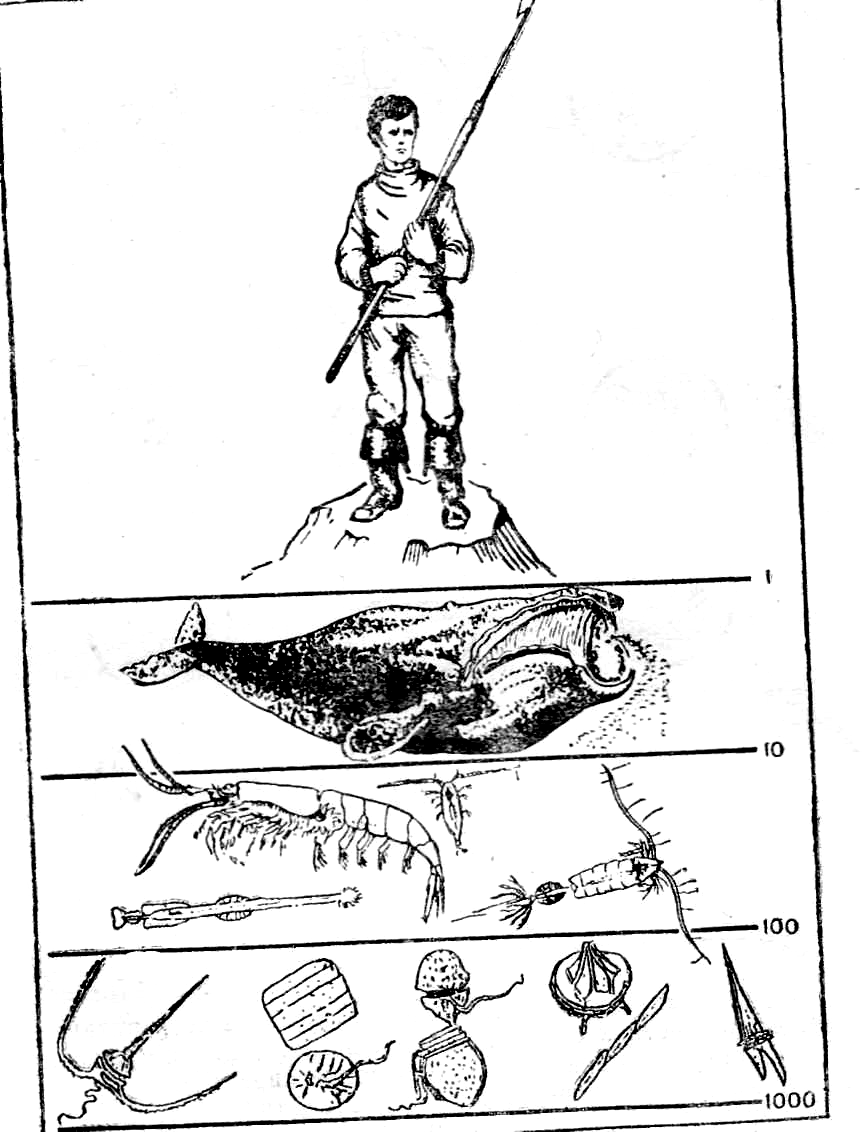

3. Какую закономерность в природе иллюстрирует данный рисунок?

Раскройте сущность этой закономерности на данном примере.

Укажите основную причину возникновения в процессе эволюции устойчивых цепей взаимосвязанных видов.

4. Сформулируйте общий вывод по работе.

Практическая работа №12 «Решение экологических задач»

Цели: закрепить умения по составлению схем путей переноса энергии в экосистеме и выявлять взаимосвязи организмов в экосистеме, анализировать схему действия экологического фактора, обосновывать возникновение устойчивой системы пищевых цепей в природе.

Оборудование: карточки – задания, демонстрационный материал.

Ход работы: Внимательно прочитайте текст и подробно ответьте на вопросы.

1. Растения и животные, обитающие в умеренном поясе, могут существовать при широких изменениях температуры, а тропические виды не выдерживают больших температурных колебаний. Предположите возможные причины, способствующие формированию видов, обитающих в широком и узком диапазоне температур.

2. Рассмотрим пищевую цепь: злаки- кузнечики- лягушки – змеи – орел. Используя правила экологической пирамиды, постройте пирамиду биомасс, исходя из того, что за период развития орла его масса составила 5 кг.

3. Небольшое озеро, расположенное в листопадном лесу, постепенно заполняется частицами минерального происхождения и опавшими листьями, что приводит к образованию почвы. Перечислите в порядке последовательности типы растительности, которые будут проявляться по мере того, как на этом участке будет происходить экологическая сукцессия, и назовите климаксное сообщество, которое сложится в конечном счете.

4. Установлено, что в биоценозе под влиянием деятельности одного из его компонентов, численность которого превысила норму, происходила смена видового состава, что приводит к изменению всего комплекса среды обитания и общего облика биогеоценоза. Приведите пример, подтверждающий закономерность, о которой говорится в тексте.

5. В сообществе с простыми цепями питания, базирующемся на небольшом числе широко распространенных видов растений, быстро размножаются первичные потребители (травоядные), например зайцы, которые могут регулярно повышать оптимальную численность. Это служит сигналом возможной катастрофы. Перечислите ее причины и предполагаемые последствия.

6. Чрезмерное увеличение численности слонов может нарушить устойчивость экосистемы в биогеоценозах тропической Африки, приводя в конечном итоге к смене биогеоценоза. Какая смена биогеоценозов возможна в данном случае, если известно, что происходит быстрое сокращение древесной растительности и увеличение кустарниковой и травянистой?

7. В некотором районе тайги в течение 300 лет происходила смена растительных сообществ. При этом в разное время наблюдались следующие сообщества: сосняк – черничник, заросли кипрея, ельник – черничник, ельник черничник с сосной. В какой последовательности могла происходить смена названных сообществ? Объясните условия, при которых происходила каждая смена сообществ.

Практическая работа №13 «Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем».

Цели: рассмотреть отличительные черты искусственных экосистем от природных, установить причину неустойчивости агроэкосистем.

Оборудование: дополнительная литература, табл. «Сравнение природной и антропогенной экосистем по Миллеру», рисунки и фотографии с изображением природных и искусственных экосистем.

Ход работы:

1. Используя дополнительную литературу, табл. «Сравнение природной и антропогенной экосистем по Миллеру» и фотографии, заполните таблицу:

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем.

| Параметры сравнения | Природные экосистемы | Агроэкосистемы |

| 1. Определение 2. Примеры 3. Разнообразие видов 4. Действие отбора 5. Источники энергии 6. Цепи питания 7. Способность к саморегуляции, устойчивость. |

|

|

2. Используя полученные данные, ответьте на вопросы:

Почему искусственные экосистемы являются неустойчивыми?

Что необходимо делать фермерам, чтобы повышать устойчивость и продуктивность агроэкоситстем?

Практическая работа № 14 «Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере».

Цели: рассмотреть процессы, происходящие в биосфере под действием антропогенных факторов; актуализировать умения проводить анализ и синтез информации, выдвигать гипотезы и решать проблемные задачи.

Ход работы: 1. Используя собственные знания, материал учебника и дополнительную литературу, проанализируйте глобальные экологические проблемы, стоящие перед современным человеком:

| Экологическая проблема | Суть проблемы | Возможные последствия | Пути решения проблемы |

| 1. Перенаселение

|

|

|

|

| 2. Урбанизация

|

|

|

|

| 3. Загрязнение окружающей среды |

|

|

|

| 4. Парниковый эффект

|

|

|

|

| 5. Разрушение «озонового слоя» |

|

|

|

| 6. Кислотные дожди

|

|

|

|

| 7.Деградация почвенного покрова |

|

|

|

| 8. Деградация животного и растительного мира |

|

|

|

2. Решение задач экологического содержания:

1-вариант: Экологи встревожены осушением и засыпкой значительных площадей в приливно-отливной зоне морей и устьях рек у их впадения в моря с целью строительства в этих местах городов, курортов и создания обширных зон отдыха и развлечения туристов. Объясните с научной точки зрения обоснованность беспокойства экологов.

2-вариант: Десятки миллионов тонн шлаков, которые дает черная металлургия, идут в отвал и занимают тысячи гектаров земельных угодий, затраты на их вывоз исчисляются миллиардами рублей. Предложите возможные пути использования шлаков.

3. Сделайте вывод о влиянии антропогенного фактора на процессы в биосфере.

3.2.3. Карты – инструкции к лабораторным работам (10 класс).

Лабораторная работа №1 «Определение крахмала в растительных тканях».

Цель: Сформировать знания о роли крахмала в растительных тканях, закрепить умение проводить опыты и объяснить их реакцию.

Оборудование: спиртовой раствор йода, пипетка, растительные ткани (картофеля, моркови, капусты), чашка Петри.

Ход работы:

Приготовьте разрез растительной ткани.

Капните на нее раствором йода (качественная реакция на крахмал).

Наблюдайте изменения цвета раствора. Сравните цвет йода на различных тканях.

Составьте таблицу, отражающую интенсивность изменения цвета раствора йода при действии его на растительные ткани.

| Объект | Интенсивность окраски йода | Содержание крахмала |

|

|

|

|

Объясните полученные результаты. Ответьте на вопросы: почему изменяется цвет йода? В каких тканях это изменение более интенсивное? В каких тканях крахмал содержится в большем количестве? Какую роль выполняет крахмал в этих тканях?

Сделайте вывод о значении крахмала в жизни растений.

Лабораторная работа №2 «Опыты по определению каталитической активности ферментов».

Цели: показать действие фермента каталаза на пероксид водорода (Н2О2) и условия, в которых он функционирует; обнаружить действие фермента каталазы в растительных тканях, сравнить ферментативную активность натуральных и поврежденных кипячением тканей.

Оборудование: 3% раствор пероксида водорода, лист элодеи (другого растения), кусочки сырого и вареного картофеля, микроскопы, пробирки.

Информация для учащихся. Пероксид водорода – ядовитое вещество, образующееся в клетке в процессе жизнедеятельности. Принимая участие в обезвреживании ряда токсических веществ, он может вызвать самоотравление (денатурацию белков, в частности, ферментов). Накоплению Н2О2 препятствует фермент каталаза, распространенный в клетках, способных существовать в кислородной атмосфере. Фермент каталаза, расщепляя Н2О2 на воду и кислород, играет защитную роль в клетке. Фермент функционирует с очень большой скоростью, одна его молекула расщепляет за 1с 200 000 молекул Н2О2:![]() 2 Н2О2 = 2 Н2О2 + О2

2 Н2О2 = 2 Н2О2 + О2

Ход работы.

Поместите в первую кусочек сырого картофеля, во вторую – кусочек вареного картофеля.

Прилейте в пробирки по 2-3мл 3-% раствора Н2О2.

Опишите наблюдаемые вами явления в каждой пробирке.

На предметное стекло, в каплю воды положите лист элодеи (тонкий срез) и рассмотрите под микроскопом при малом увеличении место среза.

Нанесите на лист 1-2 капли Н2О2, накройте покровным стеклом и вновь рассмотрите срез. Объясните явление.

Составьте частные и общий вывод по лабораторной работе, исходя из цели работы.

Вопросы:

Чем объяснить сходные явления в опыте с листом элодеи и сырым картофелем, возникшие в результате проникновения в клетки пероксида водорода?

Какие внутримолекулярные силы разрушились в ферменте каталазе при варке картофеля, и как это отразилось в опыте?

Лабораторная работа №3 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений».

Цель: научиться готовить микроскопический препарат, продолжить формирование умений пользоваться микроскопом и рассматривать микроскопический препарат, выработать понятие о клеточном строении кожицы лука, о сложном клеточном строении листа.

Оборудование: на 2 учеников – штативная лупа, 2 предметных и 2 покровных стекла, 2 препаровальные иглы, стакан с водой, раствор йода, 2 безопасные бритвы, часть луковицы лука, 2 кусочка марли, 2 палочки из дерева или стекла, растения с легко снимающейся кожицей.

Ход работы: 1. Приготовить микропрепарат из кожицы лука:

а) вытереть марлей предметное и покровное стекла;

б) капнуть палочкой воду на середину предметного стекла;

в) снять с внутренней стороны мясистой чешуи луковицы кожицу и положить в каплю воды на стекле;

г) отрезать небольшой кусочек кожицы, расправить иглой;

д) капнуть на кожицу каплю йода;

е) покрыть кожицу покровным стеклом.

2. Подготовить микроскоп для работы:

а) установить объектив на расстоянии 1 см от предметного столика;

б) поймать свет (движением зеркала свет направляют на объектив и добиваются равномерного освещения поля зрения).

3. Рассмотреть препарат кожицы лука в микроскоп:

а) положить препарат на столик против объектива;

б) опустить объектив до предметного стекла (не менее 1 мм над препаратом);

в) смотреть в окуляр, осторожно вращая винт до получения четкого изображения клеток;

г) левой рукой медленно перемещать препарат, чтобы найти самое лучшее место.

4. Зарисовать в тетради клетку кожицы лука.

5. Приготовить микропрепарат листа элодеи:

а) на предметное стекло капнуть 2 капли воды;

б) снять кожицу с верхней стороны листа, положить в каплю воды. Какого цвета мякоть листа в месте, где снята кожица? Почему?

в) срезать маленький кусочек мякоти, положить в другую каплю воды.

6. Настроить микроскоп.

7. Рассмотреть микропрепарат.

8. Сравнить:

а) кожицу с мякотью по толщине,

б) цвет кожицы и мякоти, какая зеленая, а какая бесцветная? Почему?

в) кожицу с мякотью по их расположению в листе; сколько кожиц в листе?

г) где расположена мякоть?

Оформить результаты в виде таблицы:

| Признаки | Кожица листа | Мякоть листа |

| Цвет | бесцветная | зеленая |

| Прозрачность | прозрачная | непрозрачная |

| Толщина | тонкая | толще кожицы |

| Где расположены | на верхней и нижней поверхности | между двумя кожицами |

9. Сделать выводы об особенностях строения растительных клеток.

Лабораторная работа №5 «Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке».

Цель: убедиться в существовании явления плазмолиза и деплазмолиза в живых клетках растений и скорости прохождения физиологических процессов.

Оборудование:

микроскопы, луковица лука, концентрированный раствор NaCl, фильтровальная бумага, пипетки.

Ход работы

снимите нижнюю кожицу чешуи лука (4мм2);

приготовьте микропрепарат кожицы лука, рассмотрите, обратив внимание на расположение цитоплазмы относительно клеточной оболочки, и зарисуйте 4-5 клеток увиденного;

с одной стороны полоской фильтровальной бумагой оттяните воду; а с другой стороны покровного стекла нанесите несколько капель раствора поваренной соли,

рассмотрите микропрепарат в течение нескольких секунд. Обратите внимание на изменения, произошедшие с мембранами клеток и время, за которое эти изменения произошли. Зарисуйте изменившийся объект.

нанесите несколько капель дистиллированной воды у края покровного стекла и оттяните раствор поваренной соли с другой стороны фильтровальной бумагой, смывая плазмолизирующий раствор.

в течение нескольких минут рассматривайте микропрепарат под микроскопом. Отметьте изменения положения мембран клеток и время, за которое эти изменения произошли. Зарисуйте изучаемый объект.

Ответьте на вопросы:

Как изменилось положение цитоплазмы, после того как препарат поместили в раствор поваренной соли?

Как изменилось состояние цитоплазмы, помещенной в воду?

сделайте вывод в соответствии с целью работы, отметив скорость плазмолиза и деплазмолиза. Объясните разницу в скорости этих двух процессов.

Вопросы:

Дайте определение терминам – плазмолиз, деплазмолиз, осмос, тургор.

Объясните причину явления плазмолиза в солевом растворе?

Объясните, почему в варенье яблоки становятся менее сочными?

Какие функции наружной клеточной мембраны установлены при наблюдении плазмолиза и деплазмолиза?

Лабораторная работа №6 «Изучение клеток дрожжей под микроскопом».

Цель: рассмотреть клетки дрожжей под микроскопом (вспомнив при этом основные приемы работы с микроскопом), и сравнить строение клеток с растительными и животными организмами.

Оборудование: микроскопы, культура дрожжей

Ход работы:

1. Рассмотрите под микроскопом приготовленный микропрепарат культуры дрожжей.

2. Зарисуйте несколько клеток. Подпишите части, видимые в световой микроскоп.

3. Сравните строение дрожжевой клетки с растительной и животной.

4. Сделайте вывод, опираясь на имеющиеся у вас знания, в соответствии с целью работы.

Вопросы:

1. какие общие черты есть в строении клеток грибов, растений, животных?

2. о чем свидетельствует сходство клеток растений, грибов и животных?

Лабораторная работа №7 «Сравнение процессов брожения и дыхания».

Цели: сравнить процессы брожения и дыхания, установить значение этих процессов для круговорота веществ.

Оборудование: учебник, дополнительная литература.

Ход работы:

1. Сравните процессы брожения и дыхания, результаты занесите в таблицу:

|

| Для каких организмов характерны? | Для чего служит процесс? | Какое вещество используется? | Что образуется в итоге? |

| Брожение |

|

|

|

|

| Дыхание |

|

|

|

|

2. Сравните количество высвободившейся энергии и конечные продукты при спиртовом брожении и при дыхании:

| Брожение | Дыхание |

| Глюкоза | Глюкоза |

| Пировиноградная кислота | Пировиноградная кислота |

| Углекислый газ | Кислород |

| Спирт | Углекислый газ |

| 2 АТФ | Вода |

|

| 38 АТФ |

3. К каким выводам относительно круговорота энергии и веществ в живой природе приводит вас сравнение процессов брожения и дыхания?

4. Сделайте общий вывод по работе.

Лабораторная работа №8 «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза».

Цели: рассмотреть особенности процессов фотосинтеза и хемосинтеза, выяснить их значение для эволюции.

Оборудование: дополнительная литература, учебник, биологические справочники.

Ход работы:

1. Используя учебники и дополнительные источники информации, заполните таблицу:

Характеристика процессов фотосинтеза и хемосинтеза.

| Определение понятий | Фазы процесса | Основные изменения, происходящие в клетке | Характерные энергетические преобразования | Значение для эволюции |

| Фотосинтез - |

|

|

|

|

| Хемосинтез - |

|

|

|

|

2. Сделайте вывод о роли данных процессов в эволюции живых организмов.

Лабораторная работа №9 «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука».

Цели: рассмотреть процесс митоза в клетках корешка лука, обозначить особенности каждой стадии, сделать вывод о значении митоза для живых организмов.

Оборудование: готовый микропрепарат «Митоз в клетках корешка лука», микроскоп, учебник, рис. в учебнике, табл. «Фазы митоза».

Ход работы:

1. Вспомнив правила обращения с микроскопом, подготовьте его к работе. Рассмотрите готовый микропрепарат «Митоз в клетках корешка лука». Найдите клетки, в которых митоз находиться на определенной стадии.

2. Используя материал учебника, изображения микропрепарата и рисунки, заполните таблицу:

Фазы митоза.

| Название фазы | Краткая характеристика | Итог фазы | Рисунок фазы |

|

|

|

|

|

3. Ответьте на вопросы:

Какие процессы, происходящие в организме, связаны с митотическим делением клетки?

В чем биологическое значение митоза?

Почему более глубокое понимание механизмов клеточного деления поможет разгадать тайну раковой болезни?

Лабораторная работа №10 «Изучение изменчивости растений и животных, построение вариационного ряда и кривой».

Цель: углубить знания о норме реакции как пределе приспособительных реакций организмов; сформировать знания о статистическом ряде изменчивости признака; выработать умение экспериментально получать вариационный ряд и строить кривую нормы реакции.

Оборудование: наборы биологических объектов: семена фасоли, бобов, колосья пшеницы, листья яблони, акации и пр., не менее 30 (100) экземпляров одного вида; метр для измерения роста учащихся класса.

Ход работы:

расположите листья (или другие объекты) в порядке нарастания их длины;

измерьте длину объектов, рост одноклассников, полученные данные запишите в тетради. Подсчитайте число объектов, имеющих одинаковую длину (рост), внесите данные в таблицу:

| Размер объектов V |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Число объектов n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

постройте вариационную кривую, которая представляет собой графическое выражение изменчивости признака; частота встречаемости признака – по вертикали; степень выраженности признака – по горизонтали

Вопросы:

Дайте определение терминам – изменчивость, модификационная изменчивость, фенотип, генотип, норма реакции, вариационный ряд.

Какие признаки фенотипа имею узкую, а какие – широкую норму реакции? Чем обусловлена широта нормы реакции, и от каких факторов она может зависеть?

Лабораторная работа №11 «Составление родословных».

Цели: научиться составлять родословные и их анализировать на примере собственного «генетического древа»

Оборудование: памятки с правилами составления родословных, примеры задач на анализ родословной, материалы опроса членов семьи.

Ход работы: 1. Теоретическая часть:

Метод составления родословной, или генеалогического древа, - это один из методов изучения генетики человека. Для его составления применяется особая система обозначений.

Некоторые термины:

Пробанд—тот, в отношении кого составляется родословная. Обозначается стрелкой.

Сибсы—братья и сестры. Могут быть двоюродными.

Кондуктор (носитель) аномального гена или мутации. Обозначается кружочком в символе своего пола или наполовину закрашенным символом.

Правила составления родословных:

1. Составление родословной начинается с пробанда.

2. Дети одной родительской пары – сибсы, располагаются на одной линии, начиная со старшего, слева-направо.

3. Все члены родословной располагаются в один ряд по поколениям. Нумеруются римскими цифрами слева.

4. Поколения располагаются сверху-вниз, начиная с древнего.

5. На первом месте всегда указывается женский пол.

6. В родословной указываются год рождения членов родословной и их возраст.

2. Практическая часть: