Хлеб — драгоценность. Им не сори. Хлеба к обеду в меру бери.

Начало войны для нас было неудачным, немцы наступали…. 8 сентября 1941 года немцы захватили Шлиссельбург, взяли под контроль исток Невы и блокировали Ленинград.

Город оказался в кольце фашистских полчищ.

Из окруженного города нельзя было

выехать ни на поезде, ни на машине.

Водные пути систематически

о б ст р е л и в ал и с ь.

Фашисты приступили к варварским

бомбардировкам города.

Враги с самолетов разбрасывали

листовки, предлагая жителям сдать город, обещая взамен хлеб и мир.

Подвоз продуктов в город стал

н е в оз м о же н .

К тому же в начале сентября сгорели Бадаевские склады, где хранились крупные запасы муки, сахара и других продуктов.

На 12 сентября 1941 года запас

продовольственных запасов в городе был следующим:

зерно, мука — на 35 суток;

крупа и макароны — на 30 суток;

мясо — на 33 дня.

В городе практически не было запасов картофеля, овощей, фруктов.

Возник вопрос: чем кормить людей?

Хлеб стал синонимом

Жизни, пропуском в мир живых….

В начале блокады муку имитировали съедобными ингредиентами.

Но сначала закончился ячмень, в том числе и ячменный солод с пивных заводов. Потом

– овсяная мука из фуражного овса, которым кормили лошадей.

За месяц израсходовалась соевая и кукурузная мука, а за ними и картофель, даже мороженый. Стали молоть жмых…

Делали муку и из коры березовых веток, и из сосны, и из семян дикорастущих трав… Собирали мучную пыль со стен и потолков складов.

«Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой, С корой. Колючий так, что режет десна. Тяжелый, горький – с хвоей, лебедой,

На праздник, очень редко – чистый просто.»

Л.Т.Хямелянина

Изменение норм выдачи хлеба

С 20 ноября 1941 года вводится минимальная норма выдачи хлеба – рабочие 250 граммов,

служащие, иждивенцы и дети до 12 лет – 125 граммов.

Непросто установить реальный рецепт блокадного хлеба . Он изменялся чуть ли не каждый день в зависимости от того, какое сырье имелось…

В среднем он состоял из:

- пищевая целлюлоза 10-15 %,

- жмых и солод – 10-15 %,

- обойная пыль – 2 %,

- выбойки из мешков – 2 %,

- хвоя – 1 %,

- ржаная обойная мука – 70-75 %.

При выпечке этого хлеба формы для выпечки смазывали соляровым маслом (другого не было).

Пищевая ценность целлюлозной муки крайне незначительна. В сущности, это не еда, а наполнитель, поскольку не усваивается организмом человека, но, вызывая насыщение, притупляет чувство голода. Сейчас пищевую целлюлозу из-за такой особенности применяют при лечении ожирения.

В самые тяжелые дни блокады содержание гидроцеллюлозы в хлебе доходило и до

половины.

Гидроцеллюлоза — продукт гидролиза целлюлозы под действием кислот (проще говоря, обработанная специальным образом химическим путем древесина).

В воде порошок гидроцеллюлозы набухает и дает тестообразную субстанцию.

На разработку режима получения гидроцеллюлозы и приготовления опытного образца дали только одни сутки!

Через сутки образец гидроцеллюлозы весом около килограмма передали для испытаний пекарям.

Еще через сутки были испечены и испробованы образцы хлеба с целлюлозой.

На вид хлеб был привлекательный,

с румяной корочкой, а на вкус горьковато- травянистый.

В блокадном Ленинграде работали 14 хлебозаводов.

Не хватало рабочих рук, не было электроэнергии, топлива и воды.

Работники второго хлебозавода выстраивались живой цепью от проруби в Неве до бака для замеса и передавали обледеневшие ведра с водой из рук в руки на трескучем морозе.

Женщины добывали дрова для печей.

Смены длились зачастую и по 16, и по 18 часов…

Кютинен Даниил Иванович – пекарь блокадного Ленинграда, умерший от истощения 3 февраля 1942 г. в возрасте 59 лет прямо на работе.

Умер, но не съел ни грамма выпекаемого хлеба.

Похоронен на Шуваловском кладбище. Внесен в книгу памяти блокады Ленинграда.

В цеху - морозно. А чтобы тесто поднялось - нужно тепло. Носили ветошь, доски, ветки и жгли костры прямо в цеху - следы от них сохранились надолго. Снимали ватники с себя и укутывали тесто... Печи должны были работать беспрерывно. Дров не хватало. Случалось, что из шести печей топились лишь две, и даже - одна, но полностью завод никогда не останавливался. Едва ли не через каждые полчаса объявляли воздушную тревогу. Немецкие самолеты летели в три ряда, будто птицы на юг, и сбрасывали бомбы на хлебозавод. А в это время шел хлеб - и НИКТО не уходил от печей: вытащить хлеб, чтобы не сгорел, достался людям, было важнее, чем выжить самому. Очень многие погибли...

Из воспоминаний работников

хлебозаводов.

125 граммов! А ведь это была норма еды человеку на целые сутки. И порой , к ро м е в од ы и эт о г о ку соч к а хл е б а , у л е н и н г р а д ц е в н иче г о съестного больше не было.

И поделиться таким кусочком было равнозначно подвигу.

Такое люди, пережившие блокаду, помнят до самой старости.

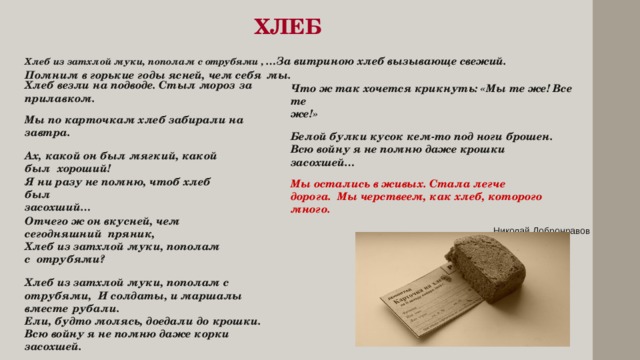

ХЛЕБ = ЖИЗНЬ в блокадном Ленинграде

Хлебная карточка на ноябрь-декабрь 1941 года.

При утере карточка не возобновлялась, ее потеря была равносильна смерти…

ХЛ Е Б

Хлеб из затхлой муки, пополам с отрубями • , …За витриною хлеб вызывающе свежий. Помним в горькие годы ясней, чем себя мы.

Хлеб везли на подводе. Стыл мороз за

прилавком.

Мы по карточкам хлеб забирали на завтра.

Ах, какой он был мягкий, какой был хороший!

Я ни разу не помню, чтоб хлеб был

засохший…

Отчего ж он вкусней, чем сегодняшний пряник,

Хлеб из затхлой муки, пополам с отрубями?

Хлеб из затхлой муки, пополам с отрубями, И солдаты, и маршалы вместе рубали.

Ели, будто молясь, доедали до крошки.

Всю войну я не помню даже корки засохшей.

Что ж так хочется крикнуть: «Мы те же! Все те

же!»

Белой булки кусок кем-то под ноги брошен. Всю войну я не помню даже крошки засохшей…

Мы остались в живых. Стала легче дорога. Мы черствеем, как хлеб, которого много.

Николай Добронравов

ДОРОГА ЖИЗНИ

Вспоминая великую трагедию блокадного Ленинграда, мы скорбим о миллионах жертв, погибших от голода, холода, бомбежек. Мы искренне ненавидим тех, кто обрек наших соотечественников на страшные невыносимые испытания. Но подчас забываем о тех героях, кто ежедневно, не щадя собственной жизни, думал только об одном: «Как спасти людей, оставшихся по ту сторону губительного кольца? Как ослабить смертельную хватку и дать людям еду и тепло, а значит, жизнь?».

21 ноября 1941 года был проложен первый путь по льду через Ладожское озеро. На лед вышли 60 автомашин с прицепленными санями. Это был необычный рейс – водители вели машины с открытыми дверцами кабин на предельной скорости по прогибающемуся под тяжестью льду, удерживая дистанцию в 200 метров. Загрузившись на Большой земле, они вернулись в Ленинград с 70 тоннами продовольствия.

Невероятное мужество, сила воли и смелость людей, преодолевающих этот путь, позволило ленинградцам больше не испытывать такого ужасного голода, согреваться в теплой одежде холодными ночами, и вселило в них веру в лучшее. Работали 20 тысяч человек, каждый день рискуя своей жизнью, дабы помочь тем, кто оказался в блокаде. Именно поэтому, дорога, являвшаяся возможно единственной надеждой и спасением для ленинградцев, именуется Дорогой Жизни!

ПРОРЫВ БЛОКАДНОГО КОЛЬЦА

18 января 1943 года был освобожден Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера. В городе оставалось около 800 тысяч человек. Около полуночи по радио было передано сообщение о прорыве блокады. Горожане стали выходить на улицы, крича и ликуя. Весь Ленинград был украшен флагами. Появилась надежда на то, что родной город будет освобожден. И хотя полностью блокадное кольцо было снято лишь 27 января 1944 года , а в результате прорыва кольца блокады был отвоёван лишь узкий коридор – полоска торфяного болота, значение этого дня для дальнейшей судьбы Ленинграда трудно переоценить.

ВОСПОМИНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Я вспоминаю хлеб блокадных лет,

Который в детском доме нам давали.

Не из муки он был - из наших бед,

И что в него тогда только не клали!

Не дни мы голодали, а года.

Хоть раз наесться досыта мечтали.

Кто видел, не забудет никогда, Как с голоду детишки умирали.

Кто-то помнит об этом со школьной скамьи, Кто-то – с первых ступеней детсада ...

В необъятной стране нет, пожалуй, семьи,

Где не знают, что значит – БЛОКАДА…

Блокада длилась 900 дней и ночей. Внутри кольца блокады Ленинграда оказалось 2 млн. 877 тыс. человек.

За годы блокады погибло свыше 800тыс. человек.

Только 3% из них погибли от бомбёжек и артобстрелов;

остальные 97% умерли от голода.

•